Kelderek se arrodilló en la popa; a veces escudriñaba la tiniebla moteada que tenía por delante, a veces cerraba los ojos y dejaba caer la barbilla sobre el pecho, con un nuevo estremecimiento de miedo. A sus espaldas el enorme Ankray, sirviente y guardaespaldas del Bel-ka-Trazet, estaba sentado, silencioso, mientras la canoa se dejaba llevar par la corriente a lo largo de la ribera Sur del Telthearna.

Después de dar la orden de partir, Bel-ka-Trazet no había dicho una sola palabra y permanecía sentado en la angosta proa, con las manos trenzadas sobre las rodillas.

Más de una vez, al caer las paletas, el tumulto y el burbujear sobresaltaba a algún animalito cercano, y Kelderek volvía la cabeza hacia un aleteo, el ruido de una zambullida o el rumor de los bichitos entre la hierba.

Pero más allá de estos ruidos de huida escuchaba siempre un ruido más tremendo y temía la segunda aparición de aquel animal para el cual las millas de selva y de río, como él creía, no presentaban obstáculos. Y una vez más, apartándose de esto, su mente se enfrentó con otro miedo de toda su vida: el miedo a la isla a la que se dirigían.

¿Por qué habían llamado al Barón a este lugar y qué tenía que ver aquello con las noticias que él se había negado a dar?

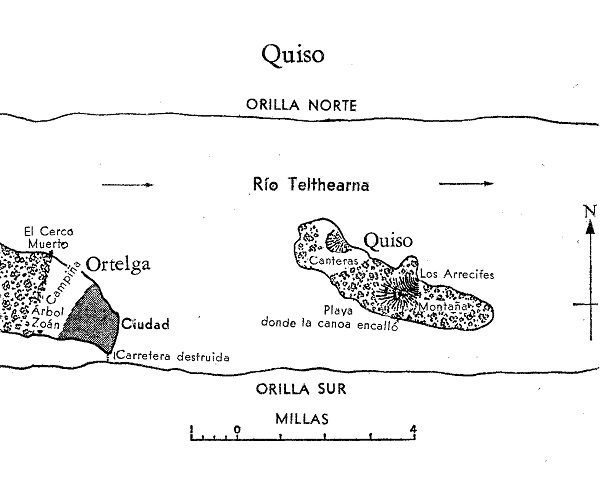

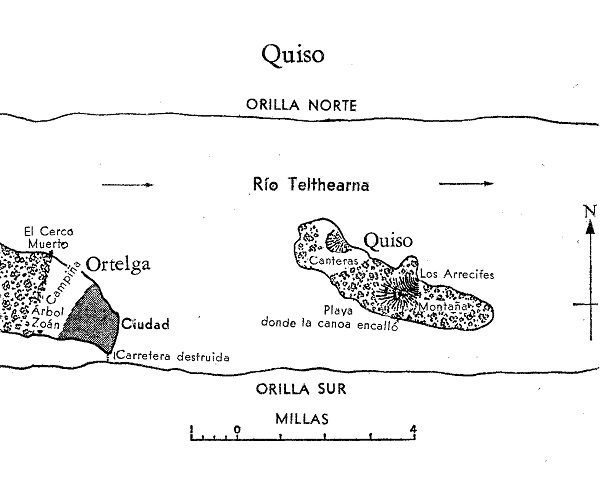

Ya habían viajado un buen trecho bajo los árboles que cubrían la corriente cuando los sirvientes reconocieron una señal. La paleta izquierda bajó una vez más y la canoa se detuvo, girando hacia el centro del río. En la distancia ya eran visibles algunas pocas luces de Ortelga, mientras que hacia la derecha, lejos en la oscuridad, aparecía en lo alto otra luz: un resplandor rojizo, tembloroso, que se desvanecía y volvía a aparecer a medida que ellos avanzaban. Los sirvientes estaban ocupados ahora, avanzaban por el río mientras la corriente, que fluía con mayor fuerza a esta distancia de la costa, los arrastraba. Kelderek pudo sentir en los que estaban detrás de él una molestia creciente. El ritmo de los remeros se hizo breve y quebrado. La popa chocó contra algo que flotaba en la oscuridad y, al sentir el sacudón, Bel-ka-Trazet gruñó, como un hombre que no aguanta ya más.

—¡Señor! —dijo Ankray.

—¡Silencio! —contestó inmediatamente Bel-ka-Trazet.

Se acercaban a la isla de Quiso, dominio de Tuguinda y del culto que ella dirigía, un lugar en donde los hombres no conservaban sus nombres —o así se creía—, las armas no tenían efecto y la máxima fuerza podía desgastarse en vano frente a un poder incomprensible. Una creciente sensación de soledad y desamparo se apoderó de ellos.

La luz roja parecía estar cerca ahora, y cuando se acercó aún más, por encima de ellos, Kelderek cayó hacia adelante, golpeando la borda con la frente.

No sintió ningún dolor por el golpe, y le pareció que se había vuelto sordo, porque ya no podía oír el chapoteo del agua. Privado de percepciones, de voluntad e identidad, supo que se había convertido en nada más qué los fragmentos de un hombre. No era nadie y, sin embargo, seguía siendo consciente. Como obedeciendo una orden, cerró los ojos. En el mismo instante los remeros cesaron de paletear, hundiendo las cabezas entre los brazos cruzados y la canoa, perdiendo la dirección, fue arrastrada junto con la corriente hacia la isla invisible.

Y ahora, en medio de los vestigios de la mente de Kelderek empezó a surgir todo lo que, desde la infancia, había visto de la Tuguinda, todo lo que había aprendido. Dos veces al año venía a Ortelga por el río: los gongs lejanos resonaban en las nieblas de la primera mañana y la gente esperaba silenciosa en la orilla. Los hombres se echaban a tierra boca abajo y las mujeres eran conducidas a una nueva cabaña, que se construía en ocasión de su llegada. Había danzas y ceremonias con flores, pero el propósito real de Tuguinda era el de celebrar conversaciones con los barones y, en una sesión secreta a la cual no tenían acceso las mujeres, hablar de sus misterios y elegir, entre las mujeres disponibles, una o dos que habrían de regresar con ella para servir en Quiso a perpetuidad. Al fin del día, cuando la Tuguinda partía en medio de la oscuridad y las teas encendidas, la cabaña era quemada y sus cenizas arrojadas a las aguas.

Así, cuando bajó en la orilla, estaba con velo, pero al hablar con los barones llevaba una máscara de oso. Nadie conocía el rostro de la Tuguinda o sabía quién había sido. Las mujeres elegidas para ir a su isla nunca regresaban. Se creía que recibían nuevos nombres; en todo caso, sus antiguos nombres nunca eran ya mencionados en Ortelga. No se sabía cuándo Tuguinda moría o abdicaba, quién la sucedía, cómo era elegida su sucesora y ni siquiera, en ocasión de cada una de sus visitas, si era realmente la misma mujer de antes. Una vez, siendo niño, Kelderek se lo había preguntado impacientemente a su padre, cómo suelen hacer los jóvenes en relación a asuntos que ellos perciben que los mayores consideran seriamente y discuten poco. En contestación su padre había mojado un pedazo de pan, había modelado con él una tosca figura de un hombre y la había parado en el borde del fuego. «Mantente alejado de los misterios de las mujeres, muchacho», había dicho, «y mantén el temor de ellas en tu corazón, porque pueden consumirte. Mira…». El pan reseco, pardo, ennegrecido y disminuido se convirtió en ceniza. «¿Entiendes?». Kelderek, silenciado por la gravedad de su padre, había asentido con la cabeza y no había dicho nada. Pero se acordaba.

¿Qué se había apoderado de él esta noche en la habitación que estaba detrás del Sindrad? ¿Qué lo había llevado a desafiar al Gran Barón? ¿Cómo habían salido esas palabras de sus labios y por qué Bel-ka-Trazet no lo había matado en ese mismo instante? Una sola cosa sabía, desde que había visto al oso, ya no había sido dueño de sus actos. Al principio creyó estar movido por el poder de Dios, pero ahora su amo era el caos. Su mente y su cuerpo estaban descosidos como un vestido Viejo y lo que quedaba de él estaba en poder de la isla luminosa, cubierta por la noche.

La cabeza de Kelderek seguía descansando sobre la borda, y uno de sus brazos rozaba el agua. Detrás de él, la paleta cayó de las manos de Ankray y flotó alejándose, mientras la canoa tocaba la orilla Norte: los viajeros se agacharon en donde estaban, pasmados y como hechizados, sin que ninguna voluntad ni mente dejara de ser afectada. Y allí permanecieron, resaca, espuma y maderas perdidas, mientras el cuarto de luna subía tan sólo por el resplandor del fuego que seguía ardiendo tierra adentro, entre los árboles.

Pasaba el tiempo pero en ningún momento hubo el menor rumor entre los cuatro hombres de la canoa, acurrucados en la oscuridad como pájaros en sus ramas.

Finalmente apareció una luz más cercana, más chica, verde y titubeante, que bajaba hacia el agua. En el momento de alcanzar la orilla pedregosa se oyó un ruido de pasos y un, leve murmullo de voces. Dos mujeres con capas se acercaban. Llevaban entre las dos una linterna redonda, achatada, del tamaño de una rueda de molino, sobre un palo. La estructura era de hierro y los espacios entre los barrotes eran de juncos atados, traslúcidos pero bastante fuertes para escudar y proteger a las velas que estaban dentro.

Las dos mujeres llegaron al borde del agua y se pusieron a escuchar, Al cabo de un rato percibieron en la oscuridad el chasquido del agua contra la canoa, un sonido que sólo podía ser distinguido por oídos acostumbrados a cada cadencia del viento y de las olas sobre la orilla. Pusieron en tierra la linterna y una, sacando el palo del anillo y sacudiéndolo sobre él agua, exclamó con voz áspera: «¡Despertad!».

El sonido que llegó a Kelderek era agudo como el chillido de perdiz. Levantó la mirada y vio la luz verde y temblorosa que se reflejaba en el agua. Ya no tenía miedo.

Podía oír al Gran Barón, que se movía detrás de él. Bel-ka-Trazet masculló algunas palabras inaudibles y se echó agua en la cara, pero no hizo ningún movimiento que indicara la intención de bajar a tierra. Kelderek volvió la cabeza un instante y vio que estaba mirando fijamente, como divertido, la turbulencia levemente iluminada de la superficie de las aguas.

La voz de la mujer llamó de nuevo: «¡Ven!». Lentamente, Bel-ka-Trazet subió el borde de la canoa y bajó al agua, que apenas le llegaba a las rodillas. Fue vadeando hacia la luz. Kelderek lo seguía, chapoteando pesadamente entre los remolinos. Al llegar a la orilla, vio frente a él una mujer alta, cubierta con una capa, que permanecía inmóvil, con la cara escondida en el manto. El también se quedó quieto, no atreviéndose a interrumpir el silencio de ella. Podía oír a los criados que se acercaban a la orilla, pero la mujer alta no les prestaba atención y continuaba mirándolo, como si quisiera percibir el latido mismo de su corazón. Finalmente —o eso le pareció— hizo una señal con la cabeza e inmediatamente se dio vuelta, se agachó y pasó el palo a través del anillo de hierro de la linterna. Luego ella y su compañera se pusieron a hablar y se alejaron, avanzando hábilmente entre las piedras flojas, que cedían al paso. Ningún hombre se había movido hasta que, después de haber dado unos diez pasos, la mujer alta, sin dar vuelta la cabeza, gritó: «¡Seguidme!». Kelderek obedeció, manteniendo la distancia entre ellos como un sirviente.

Muy pronto empezaron a trepar un angosto sendero que llevaba a los bosques. Kelderek se vio forzado a tantear entre las rocas, buscando asideros.

Tanteando entre los helechos y las hojas podía oír —más alto a medida que avanzaba— el sonido del agua que caía y de repente se encontró sobre un promontorio de roca que se erguía sobre un despeñadero. En el lado opuesto había una terraza empedrada y en el medio de ella se veían unas ascuas encendidas. Esta debía ser la fuente de aquella luz alta que había visto desde el río: una luz que se iluminó para guiarlos. Más allá se elevaba una pared de roca en lo oscuro; él podía verla claramente, pues en los ángulos de la terraza había cinco trípodes, cada uno con un recipiente de bronce del cual se elevaban llamas traslúcidas, amarillas, verdes y azules. Había poco humo, pero el aire estaba impregnado de un perfume dulce y resinoso. Más perturbador y aterrador que la terraza vacía, con sus recipientes de fuego, era el cuadrado abierto en la roca que estaba detrás. Sobre él había un basamento soportado por una columna de cada lado y a Kelderek le pareció que el espacio negro del medio lo miraba de un modo inescrutable, como el rostro invisible de la mujer encapuchada en la orilla.

Miró hacia abajo, hacia el precipicio. Un poco a su derecha, apenas visible en la vacilante oscuridad, pudo distinguir una cascada, no una catarata abrupta, sino una caída de agua que salpicaba las rocas y se perdía en la profunda hendidura más abajo. Frente a esto, cerca de la caída de agua y brillando por las salpicaduras, había un tronco de árbol caído, no más grueso que un muslo de hombre, que unía el precipicio de orilla a orilla.

La parte de arriba había sido nivelada groseramente y sobre este árbol, sin baranda, las dos mujeres cruzaron tan fácilmente como habían marchado en la orilla. El tronco flexible cedió por el peso y la linterna vaciló en el palo pero las mujeres avanzaban con una gracia tranquila, como muchachas de aldea que llevan sus cacharros para llenarlos a la fuente.

Lentamente Kelderek descendió de la escarpadura. Al llegar al extremo más cercano del puente empezó temerosamente a poner un pie detrás de otro. La catarata que tenía a su lado lo salpicó con sus frías gotas; el agua invisible más abajo hizo sonar sus ecos alrededor; después de unos cuantos pasos, se acurrucó sobre las rodillas, tanteando con una mano a lo largo del ondulante tronco. No se atrevía a levantar la mirada y ver lo que tenía delante. Con la mirada fija en la propia mano, sólo podía ver la materia de la madera: nudo tras nudo entraba en su círculo de visión y desaparecía bajo su barbilla a medida que avanzaba. Dos veces se detuvo, jadeando y hundiendo las uñas en el tronco combó, que se bamboleaba.

Cuando llegó al otro extremo, siguió tanteando ciegamente el terreno con sus manos y sus rodillas, hasta que encontró por casualidad, y aplastó una mata de locatalanga trepadora y, cuando sintió a su alrededor el penetrante olor, volvió en sí y comprendió que ya no estaba aferrándose y moviéndose encima del agua. Se puso de pie. Delante de él las mujeres estaban cruzando el centro de la terraza, una detrás de la otra, como antes. Vio que alcanzaban el borde del montón de ascuas dentro de su envoltura de ceniza. Sin pausa se metieron en él, levantando los ruedos de sus capas exactamente como si estuvieran vadeando un arroyo. Cuando la que estaba detrás se levantó la túnica, se pudo ver por un instante un pie desnudo. Ceniza y chispas se levantaban formando un fino polvo, como el que levanta un molinero con sus pies.

Kelderek, gimiendo, cayó al suelo y escondió la cabeza en el hueco del brazo.

Esta era, pues, la forma de su llegada al templo más Alto en Quiso de los Arrecifes, este heraldo de nuevas que las generaciones habían esperado pero nunca habían oído: herido, transido, arrastrado y casi histérico, que apartaba lo que tenía ante los ojos, determinado —extraña determinación— tan sólo a rendir los jirones de voluntad que la isla le había dejado. Y cuando finalmente el Gran Barón y sus siervos llegaron al borde del precipicio y, a su vez, se bambolearon como inválidos junto al árbol ladeado, lo vieron echado en el borde de la terraza, jadeando y carraspeando con un ruido más aterrador que la risa del sordo y del mudo.