Encuentro con mi padre

Ya estaba en lo más alto. De repente, vi las aristas pardas y las onduladas praderas del Tíbet a mis pies. Recobré el aliento, pero la panorámica que tenía ante mí parecía quitármelo. David se encontraba a un par de metros de distancia llamándome. Con él estaban Dorje, Thillen y Araceli, que sonreían animados. Me reuní con ellos. Más atrás, otros miembros de nuestro equipo avanzaban hacia la cima.

«Bien, Jam, lo has conseguido», dijo David con voz ronca antes de abrazarnos.

«Gracias por esta oportunidad, David», le dije. Luego lloré unos instantes. Consulté mi reloj: solo eran las once y media. Íbamos adelantados con respecto al horario previsto, pese al tiempo que habíamos pasado esperando la cámara y filmando.

El tiempo estaba claro en todas direcciones, desde la meseta tibetana al norte hasta las colinas azul pastel del sur, que se fundían en la llanura gangética de la India. Desde allí veía el obelisco blanco y marrón del Makalu al sudeste; el Lhotse y el Lhotse Shar, al sur; el Cho Oyu, hacia el oeste; el Manaslu, el Annapurna y el Dhaulagiri, al oeste, en la distancia, y el Kangchenjunga, 130 kilómetros al este. Con el Everest, allí estaban nueve de los diez picos más altos del planeta. De no haber sido por la curvatura de la tierra y la neblina, probablemente habría visto aún más extensión de la cordillera del gran Himalaya.

Resultaba extraño ver desde arriba los grandes gigantes del Himalaya, acostumbrado a mirarlos siempre alzando la vista.

Cuando llegaron los demás, nueve miembros del equipo estuvimos juntos en la cima: Robert, David, Araceli, Lhakpa, Muktu Lhakpa, Thillen, Dorje, el sirdar escalador Lhakpa Dorje y yo. Todos estábamos desbordantes de alegría. David me tendió la radio y hablé con el campo base: «Estamos aquí…, en la cima, y es magnífico», dije. Quería decir algo más profundo, algo poético tal vez, pero mi capacidad de articular era más lenta debido a la semihipoxia. En el campo base respondieron entusiasmados: «¡Buen trabajo, felicidades!». Nos contagiamos de su entusiasmo.

Le pedí a Paula que me conectara con mi esposa en Katmandú. Cuando oí la voz de Soyang, le dije: «Estoy en la cima». La pillé desprevenida, ya que pensaba que todavía nos encontrábamos en el campo II o en el III.

«Si mi madre y yo hubiéramos sabido que hoy atacabas la cima, habríamos celebrado más rituales y elevado más plegarias —dijo. Su sorpresa se convirtió en una cauta alegría—. Bien, así que ahora ya no tendrás que ir a escalar otra vez, ¿eh? —dijo en tono de advertencia—. Ten cuidado en la bajada».

Mi hermano Dhamey se encontraba con ella y más tarde me contó que había sentido la tentación de dar la noticia a todo el mundo, pero solo llamó a mi hermano Norbu y a mi hermana Deki, porque no quería atraer el nerpa, las influencias desfavorables de los fantasmas errantes, sobre todo mientras yo siguiera en la montaña.

Cuando llegó la cámara, Robert y David tardaron un rato en prepararla. Tuvieron que meter la película con las manos desnudas a fin de alinearla correctamente y asegurarse de que la abertura no tenía pelos u otros objetos minúsculos, que en la pantalla se verían aumentados mil veces y estropearían la filmación.

«Solo nos queda un rollo de película —dijo David—, o sea que tenemos que hacerlo bien».

La cámara funcionó a la perfección y rodamos los noventa segundos de aquel rollo de casi tres kilos de peso. Capté la presencia de mi padre con más intensidad que antes. Me miraba, me alentaba y me apoyaba, orgulloso de mí. Compartía con él la vista que, con Hillary, había sido el primer humano en presenciar. Recordé que me había contado cómo había cautivado a la abuela Kinzom al decirle que desde allí arriba había visto los monasterios de Rongbuk y Tengboche, situados en lados opuestos del Himalaya y a muchos días de distancia a pie el uno del otro.

Miré las ruinas del monasterio de Rongbuk, al final del glaciar de Rongbuk, y luego contemplé los altos pastizales del valle de Kharta, en el Tíbet, donde mi padre perseguía yaks cuando era niño. Entonces me volví y lo vi.

Allí estaba mi padre, a mi espalda, junto a una roca desnuda de hielo. Vestido con su chaqueta de plumón de 1953, se había quitado la máscara de oxígeno y se había levantado las gafas sobre la frente. Su rostro brillaba, resplandecía. ¿Me estaba mirando? ¿Podía verme allí, triunfante y exhausto, como él había estado? ¿O solo era yo el que notaba su presencia?

Me contuve de hablarle en voz alta, pero, de todas formas, le hablé para mis adentros.

«Tanto mi sueño como el tuyo se han hecho realidad».

Con un tono de voz claro, oí que me respondía, tranquilo: «Jamling, no tenías que haber llegado tan lejos; no tenías por qué escalar esta montaña para estar conmigo y hablarme».

Entonces me dijo que le complacía que un hijo suyo hubiese escalado el Everest y que sabía que si alguien podía hacerlo era yo. Más tarde, mi tío Tenzing Lotay me contó que ese era precisamente el deseo que mi padre le había confesado tener hacía años. Mi tío también me dijo que mi padre estaba convencido de que yo encontraría mi propio camino montaña arriba.

Lo había encontrado, pero mi padre había estado conmigo en todo momento: por delante de mí, para abrir camino; por detrás, para animarme, y a mi lado, para darme consejos de prudencia. En la cima sentí que tocaba su alma, su mente, su destino y sus sueños, y recibía su aprobación y sus bendiciones. Tal vez fuese cierto que no era necesario ir tan lejos para estar a su lado y comprenderlo, pero tuve que llegar hasta allí arriba para darme cuenta de que sus bendiciones habían estado conmigo todo el tiempo.

La montaña cobró vida para mí, igual que lo hizo para él. Mi padre había trabajado para aquel momento y lo había esperado toda su vida, y la montaña lo recompensó por su esfuerzo y su paciencia. Dejó de ser un peligroso montón de rocas inanimado —unas rocas que con total indiferencia se habían cobrado la vida de muchas personas— para convertirse en un ser cálido, amistoso y sustentador de vida. Miyolangsangma. Noté que la diosa nos abrazaba a los dos.

De manera similar, mi padre sintió que su amigo, el suizo Raymond Lambert, se hallaba en la cima con él; de hecho, llevaba el pañuelo rojo que Lambert le había dado. Sus botas también eran suizas. Los calcetines los había tejido Ang Lhamu, y el pasamontañas se lo había dado el conde Denman en 1947, el año que atacaron juntos la cima desde el lado norte.

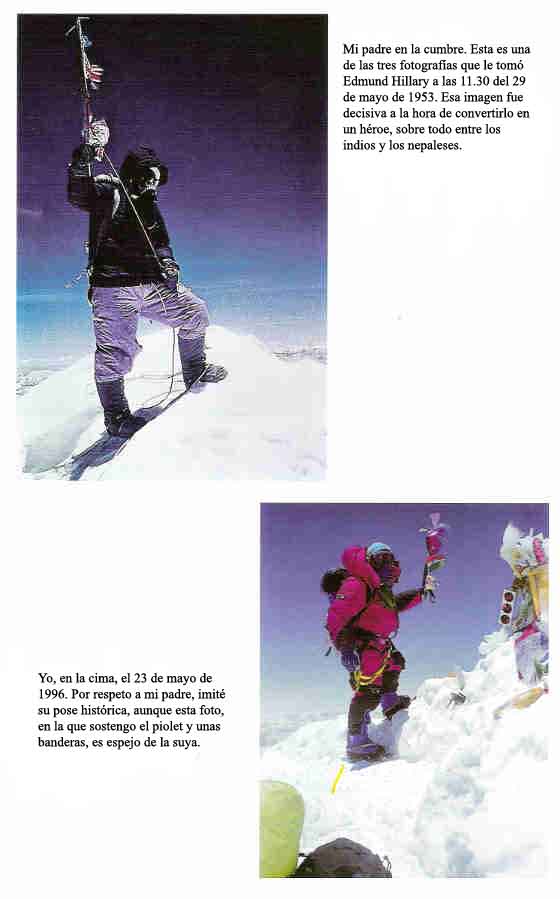

Edmund Hillary tomó tres fotos de mi padre en la cima con el piolet en alto. Luego mi padre hizo un agujero en la nieve y dejó el gastado lápiz azul y rojo que su hija Nima le había dado, junto con un pequeño paquete de dulces, una ofrenda tradicional a los seres queridos. Hillary le tendió un gatito de trapo blanco y negro que el coronel Hunt le había dado como amuleto y mi padre lo puso junto a los otros objetos. Por último, recitó una plegaria y dio gracias a Miyolangsangma. Por fin había alcanzado la cima, en su séptimo intento, el de la buena fortuna.

Dejé en la cima una foto de mis padres enmarcada en una cartera de plástico rojo, una foto de su santidad el Dalai Lama, un pañuelo kata y, al igual que había hecho mi padre, un trozo de dulce a modo de ofrenda. También dejé un sonajero en forma de elefante elegido entre los juguetes de mi hija, algo que tal vez resultaba significativo, puesto que, según la traducción de Trulshig Rimpoché, Chomolungma significa «mujer elefante buena y firme».

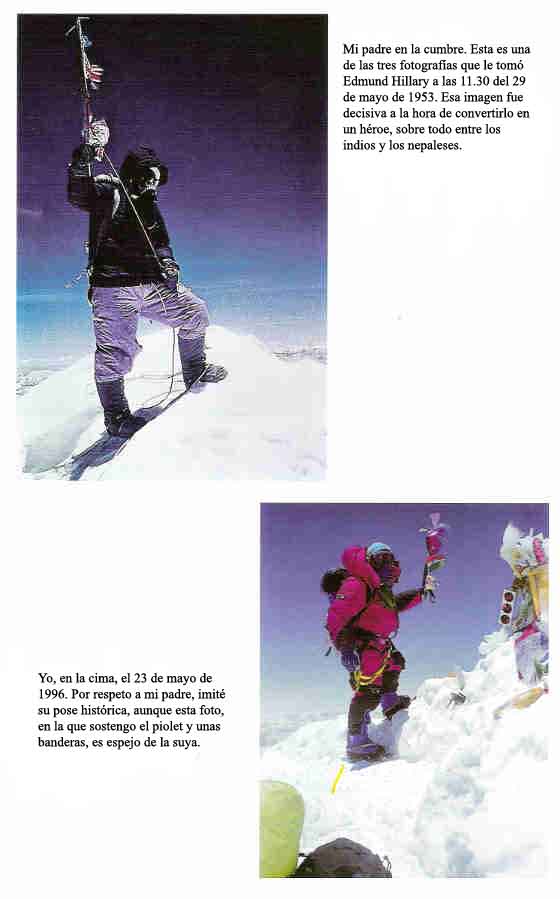

Araceli sacó la senyera, la bandera catalana, y David y yo le tomamos fotos. También habló por radio con un periodista de la televisión catalana. Luego me planté en la cima e imité la famosa pose de mi padre para que me tomaran fotos. Mi pose, como vi más tarde, no era idéntica a la de mi padre, sino su reflejo en un espejo. Del mismo modo, mi escalada era un reflejo de la suya: reflejaba su vida y sus valores, aunque indiscutiblemente eran los míos.

Antes de poner el pie en la montaña, mi padre sabía que hay que acercarse a ella con respeto y con amor, igual que un niño trepando al regazo de su madre. Todo el que ataca la cima con agresividad, como un soldado librando una batalla, perderá. Así, solo hay una respuesta apropiada al alcanzar la cumbre de la montaña de Miyolangsangma: expresarle gratitud. Como hizo mi padre, junté las manos y dije thu-chi-chay —gracias— a Miyolangsangma y a la montaña.

Luego, durante unos minutos, recité una plegaria de refugio, con un mantra al principio y otro al final.

Om Mane Padme Hum

Lama la gyapsong ché

Sanggye la gyapsong ché

Cho la gyapsong ché

Gedun la gyapsong ché

Om taare tutare ture svaha[2].

Abrí el paquete de reliquias bendecidas de altos lamas tibetanos que Geshé Rimpoché me había dado y esparcí un puñado por la cima. Luego eché un poco de chaane a los cuatro puntos cardinales y desenrollé la larga bandera de oraciones. Até uno de los extremos a los katas y otras banderas enrolladas a la estación meteorológica que había dejado en la cima una expedición científica.

Pasé cerca de dos horas en la cima antes de emprender el regreso, y me sentí tan afortunado y satisfecho como sé que se sintió mi padre.

El terreno despejado más alto de la montaña se halla en una plataforma de roca a unos 30 metros de la cima. Mi padre se había preguntado si alguien llegaría a plantar una tienda y dormir en aquel lugar, prácticamente en la cima. Y 46 años más tarde, Babu Chiri Sherpa lo hizo, pasando casi 20 horas en el techo del mundo sin oxígeno suplementario.

Nada más dejar la cima, nos cruzamos con Goran Kropp y Jesús Martínez, y luego con el «diez veces». Ang Rita —en su décima ascensión—, que subía tranquilamente, como si no estuviera haciendo ningún esfuerzo, sin botellas de oxígeno.

En los couloirs por encima del collado sur, nos deslizamos sentados sobre la nieve dura, sujetando el piolet por si perdíamos el control y lo necesitábamos para frenar. Al llegar a la base llana del collado, agradecí que todavía quedaran horas de luz y caminamos despacio hasta las tiendas. Al llegar, tomamos té, hicimos fotografías y disfrutamos del momento, relajados y felices, aunque absolutamente exhaustos, por lo que nos fuimos a dormir enseguida. Habíamos escalado 16 horas a más de 8000 metros.

Al cabo de un par de horas me desperté y no pude abrir los ojos; me quemaban como si alguien me hubiera echado arena. Estaba cegado por la nieve.

A esa altitud, la radiación ultravioleta del sol, reflejada sobre todo en la nieve brillante, puede causar una irritación de córnea. Es muy doloroso pero, por fortuna, pasajero. En una ascensión en el Himalaya, mi padre perdió las gafas de glaciar y sufrió la ceguera de la nieve, tras lo cual siempre llevó dos pares de gafas, y yo hago lo mismo. Sin embargo, se me habían empañado debido a la máscara de oxígeno y me había visto obligado a quitármelas en el tramo final antes de llegar a la cima.

Ed me dio unas gotas de antibiótico y Sumiyo me las puso. Lo que más me preocupaba era no ver bien a la mañana siguiente. Si no podía bajar, estaría en peligro. Muktu Lhakpa también había sufrido la ceguera en la cima sur y llegó al collado sur llorando y lamentándose. Nunca pensé que a mí pudiera ocurrirme lo mismo.

Por la mañana, seguía completamente ciego. No tenía otro remedio que embarcarme en la que para mí fue la parte más terrorífica de la escalada. Llamé a Dorje y a Thillen y les pregunté si podíamos hacer el descenso juntos. Tenían que bajar material, pero yo caminaría entre ellos. Recogí mis cosas con los ojos cerrados.

Dorje iba delante de mí y empezamos el descenso hacia el campo III. En la cara del Lhotse abrí con dolor los ojos para ver si había algún peligro encima de mí y también miré hacia abajo, para ver cómo era el terreno, antes de dar varios pasos con los ojos cerrados. Luego tenía que detenerme y esperar casi un minuto a que el dolor remitiera. Repetí el proceso una y otra vez, al tiempo que rezaba y pensaba en mi padre. Y en Beck Weathers. Empecé a comprender su agonía, aunque yo sufría solo una mínima fracción de su desgracia.

En el campo III, Kropp y Martínez, el sueco y el español que llegaron a la cima con nosotros, me dieron un poco de zumo, el combustible que necesitaba para seguir adelante. Martínez también me dio unas gafas muy oscuras que me sirvieron de ayuda.

Hasta llegar al bergschrund por encima del campo II, no estuve seguro de que lo conseguiría. Llegué tambaleante al campo base avanzado y agradecí que el personal de cocina me sirviera té y comida. Tomé estofado de shyakpa sherpa y, aunque los ojos me dolían muchísimo, me sentí contento y a salvo.

Antes de llegar al campo II, me crucé con Ian Woodall y Bruce Herrod, el jefe y el fotógrafo de la expedición sudafricana, que subían. Woodall, antipático como siempre, no dijo nada. En cambio, Herrod era todo un caballero. En el campo base me había llevado bien con él y, cuando me vio, me felicitó y le di las gracias.

A la mañana siguiente, en el campo II, estaba del todo recuperado, pero, aun así, me puse dos pares de gafas. Decidimos quedarnos allí un día más para terminar algunas tomas, recoger el campo y limpiar la zona. En vez de correr montaña abajo, como si huyéramos de ella, ese día extra nos ayudó a poner en orden los pensamientos en un limbo relajante entre la montaña y el mundo cotidiano del campo base.

Al bajar del campo II, nos repartimos la carga por igual. El tiempo de final de primavera hizo que atravesar la escala más larga fuese un poco peligroso y David no pudo resistirse a filmarnos a Araceli y a mí, que bajamos y luego dimos media vuelta para cruzar de nuevo la escala montaña arriba.

La llegada al campo base fue gloriosa. Por fin, el relax y las celebraciones. Brindamos con botellas de cerveza y Coca-Cola. Me sentí colmado de calidez, y algunos escaladores y personal del campo base lloraron de alegría.

Me escabullí deprisa del grupo y caminé hacia el lhap-so. Jangbu ya estaba allí, rezando. Saqué el amuleto sungwa que me había dado Geshé Rimpoché y lo dejé sobre una de las láminas de pizarra que forman el altar de la base del lhap-so. Retrocedí y me situé junto a Jangbu. Intenté que todos los pensamientos extraños se disolvieran para que Miyolangsangma y las deidades protectoras y tutelares se aposentaran en mi corazón. Les di las más sinceras gracias y mi gratitud llegó a un estadio que juré que ya nunca abandonaría. Ahora todavía siento esa gratitud. Miyolangsangma nos había permitido escalarla y nos había concedido una travesía segura.

Según Araceli, las alabanzas que le dedicaban en Cataluña y en el resto de España por ser la primera mujer española que llegaba a la cima no eran más que el resultado natural de la escalada. Se había apuntado a la expedición como un reto personal y por su amor a la escalada. No obstante, yo sabía que cuando volviera a Barcelona disfrutaría de esas alabanzas y lo celebraría a lo grande. A los catalanes les gusta la buena mesa, el buen vino y la fiesta, y sus padres regentan un restaurante de cocina selecta. Al llegar al campo base, tras un merecido descanso, recuperó enseguida su semblante jovial y alegre y parecía que nunca hubiese subido tan arriba.

Pasamos un par de días en el campo base, filmando y embalando. El 29 de mayo, cuadragésimo tercer aniversario de la escalada de mi padre, abrimos las botellas de vino que quedaban y bebimos en abundancia. Robert y yo fumamos cigarrillos. El techo de uralita de la cocina ya estaba quitado, lo cual indicaba que la temporada, para nosotros, había terminado. Nos sentimos como adolescentes celebrando el fin de curso en el instituto.

Antes de marcharnos, nos reunimos en el lhap-so para encender incienso de junípero por última vez. Jangbu bajó el poste de las banderolas de oración mientras un ex monje rezaba una plegaria. Me quedé un buen rato orando, en esta ocasión por Bruce Herrod, el más simpático de los escaladores del equipo sudafricano. Acabábamos de tener unas noticias que habían empañado nuestra celebración: al parecer, Herrod había muerto en la montaña el 25 de mayo, dos días después de nuestra ascensión. Llegó a la cima, detrás de dos de sus compañeros de equipo, sorprendentemente tarde, a las cinco, y ya no volvió al collado sur.

Aparte de esos miembros de su equipo, los escaladores de la expedición IMAX habíamos sido los últimos en verlo con vida, cuando nos cruzamos con él y Woodall cerca de la franja amarilla. También los habíamos encontrado el día 21, dos días antes de nuestro ataque a la cima, cuando nosotros subíamos y los sudafricanos bajaban. En ese momento nos preguntamos por qué bajaban. Woodall y su compañera de equipo Cathy Dowd dijeron que no estaban en buena forma y que les quedaba poco oxígeno suplementario. Sin embargo, Herrod estaba en buenas condiciones físicas y seguí pensando que, si hubiera dado media vuelta y hubiese subido con nuestro grupo, habría llegado a la cima y regresado sano y salvo. El día que coronamos la cumbre, a última hora de la tarde, el estado de Herrod se había deteriorado, lo cual resultaba irónico si se tenía en cuenta que era un escalador más fuerte que Woodall. La suya fue la undécima, pero no la última, muerte de las acaecidas en la temporada de 1996.

En el campo base no vi a nadie felicitando a los sudafricanos por haber llegado a la cima. Creo que la inexperiencia de Ian Woodall fue un factor que contribuyó a la muerte de Herrod. En nuestro equipo, por ejemplo, Breashears nunca habría permitido que un escalador subiera solo, sin un sherpa, y mucho menos con el día tan avanzado. Era como si Woodall no hubiese aprendido nada de los trágicos acontecimientos previos a los que, dicho sea de paso, tampoco había prestado demasiada atención. Al año siguiente, Anatoli Boukreev encontraría el cuerpo de Herrod colgando de una cuerda al fondo del escalón de Hillary, sin pistas de cómo había caído. Tal vez quedara atrapado en la maraña de cuerdas viejas de anteriores expediciones, el peligro que más había temido yo en dicho lugar.

En la temporada de 1997, tres semanas más tarde, Pete Athans subió con David Breashears al Everest —en la cuarta ascensión de David y la quinta de Pete— y recuperaron la cámara de Herrod y cortaron la cuerda. Revelaron el carrete y, en la foto con disparador automático que Herrod se había tomado en la cima, solo y con la luz del atardecer aproximándose, se veían claramente las fotos de mis padres y de su santidad el Dalai Lama que yo había dejado allí dos días antes.

Cuando llegamos al valle, los sherpas y yo fuimos recibidos por los lugareños con pañuelos kata e invitados a tomar chang y cerveza en sus casas. Al llegar a Pangboche, estábamos bastante bebidos y un pariente mío nos suplicó que pasáramos la noche en su casa. No obstante, seguimos adelante y, ya de noche, llegamos a Dewoche y encontramos al resto del equipo. Durante todo el día siguiente fuimos agasajados de igual modo.

Desde allí, la expedición británica de 1953 tardó tres semanas en llegar a Katmandú. Nosotros solo teníamos que caminar dos días para tomar el helicóptero en la pista de Syangboche, por encima de Namche Bazaar, y en una hora nos plantaríamos en la capital. Sin embargo, había llegado el monzón y tuvimos que esperar cuatro días en Syangboche a causa de las nubes. Deseosos de verme, Soyang y mis suegros iban todas las mañanas al aeropuerto de Katmandú con fruta fresca y pan recién hecho, y durante cuatro días regresaron a casa sin mí.

Cuando oí el motor del Mi-17 acercándose a la pista, ya casi me sentí en casa. Cargamos el equipaje y suspiré aliviado.

En Katmandú nos recibieron Soyang y sus padres y un pequeño grupo de periodistas y amigos. Abracé a los miembros de mi equipo, que se marcharon para alojarse en el hotel «Yak and Yeti». Nos habíamos convertido en una familia y al despedirme de ellos me sentí incómodo, como si me desconcertara volver a la vida normal sin la camaradería y el apoyo que habíamos desarrollado.

Al llegar a la casa de la familia de Soyang, fui directamente a la habitación de las plegarias. Solo y en silencio, me postré varias veces y recé. Miyolangsangma había sido bondadosa con nosotros y le di de nuevo las gracias. Luego salí de la sala, me puse las sandalias y renové mi promesa a Soyang de que aquel había sido el último pico del Himalaya que escalaría.

La mañana del 2 de junio de 1953, cuatro días después de que Hillary y mi padre llegasen a la cima, «All India Radio» anunció que el intento de los británicos había fracasado, refiriéndose al intento abortado de Evans y Bourdillon. No obstante, James Morris, periodista del London Times, vinculado con la expedición, bajó prácticamente corriendo al campo base avanzado. Para que las noticias llegaran a Inglaterra antes de que se supieran en el resto del mundo, mandó el reportaje cifrado en un código previamente acordado a través de la radio de la policía de Namche Bazaar hasta la embajada británica en Katmandú. Desde allí, el embajador Summerhayes lo transmitió enseguida a Londres y luego esperó quince minutos antes de comunicar la noticia a otras agencias de prensa de Katmandú. Algunos lo criticaron porque había utilizado su posición como diplomático para favorecer a un periódico privado. El Rey de Nepal también fue informado relativamente tarde, pero, por suerte para la diplomacia británica, Su Majestad todavía no había oído las noticias a través de otra fuente y no pareció importarle.

En Darjeeling, la gente ya había empezado a resignarse a la derrota y esperaban pacientemente que les llegaran noticias de que la expedición regresaba a Katmandú. Mi madrastra, Ang Lhamu, se sintió aliviada creyendo que Tenzing dejaba la montaña, con la esperanza de que fuera por última vez.

Entonces, ese mismo día, ya por la noche, la radio anunció el éxito de la expedición de Hillary y mi padre. Mitra Babu, amigo de mi padre, lo oyó, corrió a casa de la familia en Toong Soong Busti y despertó a Ang Lhamu. Otras personas también lo habían oído. Se encendieron las luces, los perros ladraron, la noticia corrió por el vecindario, y familiares y amigos se congregaron en la modesta vivienda de techo de hojalata. La población estalló en una espontánea celebración y se decretó fiesta para las escuelas al día siguiente. Se colgaron fotos de Tenzing en toda la ciudad y los representantes del Gobierno visitaron a Ang Lhamu para presentarle sus respetos.

De regreso de la montaña, mi padre durmió una sola noche en el campo base, y en un día recorrió los 55 kilómetros cuesta abajo que lo separaban de Thame, su aldea natal, para visitar a su madre, la abuela Kinzom. Esta se llenó de alegría al verlo y lo felicitó por su éxito. Luego lo miró a los ojos con el mismo amor y la misma seriedad, estoy seguro, con los que Soyang me miró a mí y le dijo: «Ahora ya no tendrás que ir a escalar otra vez». Fue precisamente eso lo que Soyang me dijo cuando hablé con ella por radio desde la cima.

A pesar de lo poco avanzadas que estaban las comunicaciones en 1953, mi padre recibió un cable de sir Winston Churchill en Tengboche y, desde ese día, no cesaron de llegarle felicitaciones. Hillary y él pensaban que exceptuando los círculos de montañeros entusiastas nadie prestaría atención a sus aventuras en el Everest. En cambio, el mundo entero quedó rápidamente hechizado por su victoria. El público no volvería a obsesionarse tanto con el Everest hasta nuestra temporada de 1996, cuando fue principalmente la tragedia, y no el triunfo, lo que cautivó a los medios de comunicación.

Mi padre se preguntó, en medio de la especie de depresión posparto que siguió a su escalada, por qué Miyolangsangma había permitido por fin que un ser humano subiese a su cima y por qué él había sido el elegido. Chatral Rimpoché me había dicho que el éxito de mi padre no era el resultado de la plegaria y la práctica de su época de monje porque no era especialmente piadoso, sino que era claramente un producto de la ley de causa y efecto, la maduración completa de los méritos acumulados en vidas anteriores. Rimpoché había añadido que parte de mi éxito también se debía a los efectos kármicos continuados de ese sustancial mérito.

Antes de que la expedición llegara siquiera a Katmandú, ya se habían hecho muchos planes con respecto a mi padre. Mitra Babu pidió a un poeta llamado Dharma Raj Thapa que compusiera una canción sentimental con la letra en nepalés en honor de mi padre. («Nuestro Tenzing Sherpa subió a lo más alto del Himalaya / Confortó a Hillary y le mostró el camino / Por las noches tuvo que dormir sobre la nieve / Mientras el iridiscente faisán de la India extiende sus alas en señal de respeto / El hijo del Himalaya ha enorgullecido a las esposas de Shiva / La gente del mundo sabe que vivirá muchas vidas largas y favorables…»). La melodía fue emitida enseguida por radio en Nepal, la India y el Tíbet, y pronto la tararearon los habitantes de todo el Himalaya.

Ahora que los nepaleses ya tenían un héroe, querían también un nombre para el pico más alto del mundo. La montaña llevaba su nombre tradicional sherpa y tibetano, Chomolungma, y desde 1850 aproximadamente también llevaba el nombre inglés de Everest. Históricamente, para los nepaleses, este nombre no tenía ningún significado religioso, por lo que eligieron «Sagarmatha». («Ceja del Cielo»), un nombre que había sido propuesto en la década de los treinta por el historiador Baburam Acharya. Hay poca gente que advierta que este título es un invento patriótico relativamente reciente.

Fue después del Everest cuando empezaron para mi padre las verdaderas dificultades, unas pruebas mucho más duras que la misma escalada, como él mismo dijo. Políticos, burócratas, patriotas y la prensa nepalesa e india querían que hiciera declaraciones sobre la montaña, su nacionalidad y la política nacional. Cuando todavía estaban en la montaña, el mayor Wylie ya le había advertido que esto ocurriría y le aconsejó sobre cómo responder. Mi padre habló muy poco, pero descubrió que había gente capaz de atribuirle cosas que nunca había dicho.

La política empezó a actuar con todo su empuje en una población a las afueras de Katmandú. Una multitud bulliciosa de periodistas y nepaleses curiosos intentó separar a mi padre de su equipo. Nadie quería oír hablar de la escalada ni de los acontecimientos ocurridos en la montaña; lo único que querían que dijese era que había llegado a la cima antes que Hillary y que era nepalés, no indio. Y ya de paso, querían saber qué diferencias habían surgido entre los sherpas y los británicos. Mi padre se limitó a repetir que Hillary, los británicos, los sherpas y él tenían que ser considerados miembros de la misma expedición y que todos merecían compartir a partes iguales el logro. Hizo hincapié en el importante papel que habían desempeñado los otros sherpas, pero Tenzing era el único héroe que les interesaba.

Alrededor de los británicos se alzó un cierto antagonismo que los pilló totalmente desprevenidos. En la población de Banepa, cercana a Katmandú, Hillary y Hunt se escondieron en la parte trasera de un jeep. Sabedor de lo nerviosos que se ponen los occidentales en medio de multitudes agitadas en los países extranjeros, comprendo muy bien que se abrieran camino a codazos hasta el vehículo. Probablemente yo habría hecho lo mismo.

Mientras, mi padre fue llevado a la parte delantera del jeep y se subió al asiento, en ademán de valentía, asomando medio cuerpo por la capota del techo. Cientos de transeúntes lanzaron flores y polvo de bermellón a los pasajeros y al vehículo, al tiempo que gritaban: Tenzing zindabad! («¡Larga vida a Tenzing!»). Pasaron bajo arcos de bambú, adornados con flores, que iban de un lado a otro de la carretera. Algunos estaban envueltos en papel y pintados con escenas, en la mayoría de las cuales aparecía Tenzing triunfante en la arista, con una cuerda atada a la cintura de la cual bajaba un soporte hasta una figura de raza caucásica, tendida en el suelo.

Tras los meses de aislamiento pasados en la montaña, el ruido, las multitudes y las ofertas que le llegaban por vía aérea eran como un sueño para mi padre, aunque todo eso también lo llenó de tensión. Una vez me contó que habría preferido regresar del Everest como un escalador anónimo. Le avergonzaba el lío que habían montado los nepaleses acerca de su nacionalidad, la ambivalencia que demostraban hacia los otros sherpas y la indiferente recepción que ofrecieron a los británicos.

Ang Lhamu y mis hermanastras, Pem Pem y Nima, se habían desplazado de Darjeeling a Katmandú y salieron a esperarlo a cinco kilómetros de la ciudad. Se abrazaron con alegría desbordada y Ang Lhamu le puso un kata de seda alrededor del cuello (mi padre todavía llevaba el pañuelo rojo que le había dado Raymond Lambert), y las chicas le ofrecieron guirnaldas de flores que habían hecho para él. Luego, casi lo perdieron entre la multitud.

Mi padre, su familia, el coronel Hunt y Edmund Hillary montaron en un coche tirado por caballos que había enviado el Rey Tribhuvan, y en él llegaron a la diminuta capital. Mi padre, exhausto y abrumado, juntó las manos para saludar a sus admiradores.

Una vez en Katmandú, fueron llevados directamente al palacio real, donde el Rey concedió a mi padre la medalla de la Estrella de Nepal, la distinción más alta posible para un civil, y también otorgó medallas a Hillary y a Hunt. Todos llevaban aún pantalones cortos de caminar y unas zapatillas destrozadas. Uno de los británicos iba en pijama, el atuendo que había preferido utilizar para caminar bajo aquel calor, y se situó discretamente tras los demás.

Mi padre le dijo a Su Majestad que estaba muy agradecido a las mujeres que lo habían llevado a la cumbre del Chomolungma, refiriéndose a Ang Lhamu y a las chicas sobre todo, pero también, por supuesto, a la diosa Miyolangsangma.

La pregunta de quién había sido el primero en pisar la cima importunó a mi padre, a Edmund Hillary y al espíritu de la montaña tan pronto como la prensa se reunió con ellos durante la marcha de regreso. En Katmandú, gran parte de los periodistas y del público en general declaró que Tenzing tenía que haber llegado primero, aunque solo fuera unos centímetros o unos segundos por delante de Hillary. Otros decían que Hillary había sido el primero, o que solo uno de ellos había llegado, o que ninguno de los dos lo había hecho o que el uno había arrastrado al otro. Al parecer, la verdad no importaba, y a mi padre le avergonzó que el Everest hubiese sido utilizado hasta aquel extremo por la política nacionalista.

Por un lado, políticamente hablando, en aquellos días la situación en Nepal era muy inestable. El centenario régimen de los Rana, la oligarquía dominante, había caído, pero la democracia de partidos múltiples prometida por el Rey Tribhuvan todavía no se había consolidado. En estas circunstancias, los recién nacidos partidos políticos se encontraban batallando entre sí por el poder al tiempo que crecía un profundo sentimiento contra la India. Hacía solo tres años que Nepal había salido del aislamiento y el país necesitaba un icono poderoso que acompañara la identidad independiente como país que intentaba transmitir al mundo.

En Katmandú, las emociones y las exageraciones se contagiaron como un virus, ayudadas por una pequeña pero vigorosa campaña de prensa. Algunos se sintieron desairados cuando se creyó que los primeros mensajes de felicitación enviados por la reina de Inglaterra y el duque de Edimburgo solo iban dirigidos a los británicos. En realidad, aunque los mensajes fueron entregados a través de la embajada, iban dirigidos a todos los miembros de la expedición. Luego, al rechazar mi padre una invitación a la embajada británica por razones que nada tenían que ver con la expedición, los rumores aumentaron.

El coronel Hunt llegó a perder los nervios y en una conferencia de prensa celebrada en Katmandú, en la que se ensalzaba a mi padre como héroe, declaró que mi padre, lejos de ser un héroe, solo había sido un ayudante, que carecía de técnica de escalada y que Hillary había dirigido casi toda la escalada por encima de los 8000 metros.

Por suerte para todo el mundo, Hunt se retractó más tarde de estas declaraciones y mi padre también retiró las suyas, las que firmó durante la marcha de regreso afirmando que él había llegado el primero a la cima. Para apaciguar las cosas y los nervios de todos, Hillary y mi padre se reunieron en el despacho del primer ministro y firmaron una declaración conjunta en la que afirmaban haber llegado a la cumbre «casi a la vez».

Esto, sin embargo, solo suscitó más especulaciones, ya que la gente preguntaba qué quería decir la palabra «casi». Poco importaba que los anales del montañismo no distingan entre miembros de la misma cordada que llegan juntos a la cima, del mismo modo que no diferenciamos la hora de llegada de los pasajeros sentados en los asientos delanteros del avión de la hora de llegada de los que van detrás.

En su autobiografía, mi padre admitió que Hillary había llegado a la cima unos segundos antes que él. Años más tarde, mi padre me dijo que había hecho esta concesión con la esperanza de librarse por fin de la pregunta tantas veces repetida, y para aliviar a la montaña y al montañismo de una creciente manipulación política. Mi padre habría concedido el privilegio de llegar el primero a la cima a su amigo y compañero Hillary con tal de resolver la cuestión. Fue su oferta final de respeto hacia una montaña que sabía que nunca podría ser conquistada. En realidad, reivindicar que alguien la había conquistado sería una arrogancia, por no decir un sacrilegio. A los humanos no se les concede más de una audiencia con la cima del Everest, y eso en contadas ocasiones y durante unos breves instantes.

De hecho, los lamas aconsejan que nos comportemos como los santos bodhisattvas y que mantengamos el voto de estos, que consiste en dedicar cualquier mérito conseguido a la iluminación de todos los seres conscientes, ofreciendo a los demás la victoria y las riquezas para quedarnos nosotros con la derrota y la pérdida. Mi padre no era un budista fervoroso, pero creo que sus actos en la vida cotidiana eran un reflejo de estos principios.

Nadie discute que Hillary y mi padre, al llegar a la cima, se encontraban a muy poca distancia. Estoy seguro de que mi padre no pensó en apartar a Hillary de un empujón para correr hasta la cima como si esta fuera un trofeo. Y tampoco creo que Hillary lo hiciera. Ambos sabían que dos escaladores de la misma cordada son una extensión el uno del otro. El día que llegaron a la cima se convirtieron en uno solo, en una fusión del empuje y la técnica de Hillary, y la tenacidad, la experiencia y el valor de mi padre. Sus cualidades complementarias se unieron en un solo escalador.

Sin embargo, la pregunta de quién había sido el primero no cesó, y después de la muerte de mi padre la gente se dirigió a mis familiares y a mí en busca de respuesta. Es posible que yo intuyese que me iban a hacer esa pregunta porque, un año antes de que muriera, se la formulé yo mismo.

«¿Quién fue realmente el primero?», inquirí. Yo tenía veinte años y en aquella época me pareció curioso no habérselo preguntado hasta ese momento.

«Ascendimos como equipo, Jamling. El uno sin el otro no habríamos podido hacerlo».

Para mí, aquello dejó claras las cosas y no lo presioné más. Si algún día se aclara la cronología exacta de los hechos de ese día en la cima, ello no otorgará más mérito ni importancia a Hillary o a mi padre y tampoco se la quitará. Aquí no hay nada en juego.

Por lo que respecta a la antigua profecía de que sería un budista tibetano el primero que llegaría a la cima, si uno supone que Hillary precedió a mi padre por unos segundos, los sherpas devotos se molestan un poco, ya que tenemos muy desarrollado el sentido de lo figurativo. Las profecías, por exactas que sean, no tienden a precisar unos cuantos metros o segundos. En realidad, su formulación metafórica parece hecha a propósito para confundir a los que piensan de manera literal.

Visto desde una perspectiva más amplia, cuanto más se discute sobre esta rivalidad inventada y trivial, más nos olvidamos de los otros que estuvieron en la montaña antes que Hillary y mi padre, de los sherpas y escaladores que los precedieron. Antes incluso de la ascensión de 1953, el coronel Hunt reiteró que el triunfo de la primera ascensión tendría en parte que compartirse con todos los que habían subido antes, sobre todo con aquellos que habían muerto.

Los suizos, en concreto, contribuyeron al éxito de los británicos. Sabedores de que aquellos habían dejado algunas botellas de oxígeno en la montaña, los británicos encargaron unos reguladores que se adaptaran a las mismas. También consumieron pequeñas cantidades de comida que los suizos habían dejado en el collado sur. Sin embargo, acumular conocimientos sobre la montaña durante dos temporadas resultó muy valioso para los suizos, y parte de ese conocimiento fue transmitido a los británicos a través de mi padre.

En 1953, toda la ruta por encima del campo base era nueva para Hillary. Mi padre había estado dos veces más arriba del collado sur, por el lado nepalés de la montaña, y había llegado a unos 300 metros de la cima.

Es cierto que en 1953 hubo algunas diferencias personales, que surgieron a raíz de las divergencias entre las distintas culturas nacionales. En la confusión que siguió al regreso a Katmandú de la expedición, se cometieron errores y, en cualquier caso, nunca sabré con certeza a quién culpar y a quién aclamar. Siento sobre todo empatía hacia ese grupo internacional de montañeros, exhaustos y añorados de su tierra, que se encontraron, por sorpresa y sin mapa, haciendo historia, y que por el camino tropezaron con un humeante y apelmazado estofado que contenía restos del colonialismo británico, un resurgir del sentimiento nacionalista nepalés y una prensa voraz.

Llevada a la práctica, la preparación budista nos guía para afrontar dificultades como aquellas. Nos enseña que el egoísmo y la arrogancia no llevan a ningún sitio y demuestra que nada de lo que vemos tiene existencia inherente, que la verdadera naturaleza de la mente es el vacío y que el concepto del yo como algo separado y distinto de los demás es ilusorio. Este conocimiento nos libera y así podemos dedicar nuestra corta vida humana al trabajo desinteresado y a la compasión.

Mi padre insistía en que el Chomolungma era demasiado grande para albergar enfrentamientos personales o nacionalistas y que el privilegio de escalar el Everest era un honor demasiado grande para ser degradado mediante aquella estrechez de miras. En realidad, después de una relación de casi dos décadas con la montaña, mi padre se mostró a la defensiva ante cualquier alusión a ella, ya que sentía que Miyolangsangma podía descargar su ira si la gente la politizaba.

Los escaladores evitan a los políticos y los budistas dicen que la política solo perpetúa la ignorancia, la ira y el sufrimiento. La montaña en sí misma es indiferente, un hecho inmutable del que haríamos bien en aprender.

Cuanto más implicado se veía mi padre en aquel tira y afloja, más ganas tenía de estar solo. Muchos se preguntaban qué mensaje político intentaba transmitir, por ejemplo, en el orden de las banderas que había hecho ondear en el Everest. Atadas a su piolet estaban la bandera de Naciones Unidas, seguida por las de Gran Bretaña, Nepal y la India. A los nepaleses les molestaba que la bandera británica ondeara más arriba que la suya, pero supongo que les gustaba ver que estaba situada por encima de la de la India. Sin embargo, mi padre, cuando dispuso las banderas, no tenía intenciones políticas aparte de querer que la de Naciones Unidas fuera la primera. Le gustaba pensar que su éxito no era solo el de unos individuos concretos o unas naciones determinadas, sino el de los habitantes de todo el mundo, un éxito de toda la humanidad. También fue importante para él reconocer que aquella expedición había sido financiada por los británicos: estos la habían organizado y costeado. Si hubiera colocado la bandera de la India o del Nepal en lo alto del asta, una necesariamente más arriba que la otra, solo habría logrado acentuar aún más la división entre los dos países.

Cuando puse las banderas, seguí el mismo orden lógico que mi padre: primero, la de toda la humanidad; después, la del país patrocinador; luego, la del país anfitrión, y a continuación, la de mi nacionalidad. Coloqué la de Naciones Unidas arriba del todo, seguida por las de Estados Unidos, Nepal y la India. Incluí además la bandera tibetana, porque el Tíbet representa las raíces étnicas y culturales de los sherpas y porque el Tíbet comparte la montaña con Nepal. En la cima, las alcé todas juntas y luego Robert me tomó fotos con cada una de ellas. Las dispuse incluso en sentido horizontal, aunque pensé que alguien también encontraría problemática esa colocación.

Fui el primer sherpa o tibetano que hizo ondear una bandera del Tíbet en la cumbre del Everest y, por irónico que parezca, esa bandera fue la que me valió más críticas entre los sherpas de Khumbu, que son ciudadanos nepaleses, puesto que Nepal no reconoce el Tíbet como un país distinto de China. En cierto modo, sintieron que yo les había vuelto la espalda, porque Nepal quedaría oficialmente descontento al izar la bandera tibetana. Señalé que nuestros ancestros sherpas procedían del Tíbet oriental. Supuse que los sherpas de Khumbu sentirían empatía por las penalidades que habían sufrido los tibetanos como resultado de la invasión de su país por parte de los chinos.

En 1953, los relatos y las fotos de los escaladores británicos y neozelandeses fueron publicados en exclusiva por el London Times, lo cual todavía los distanció más de los nepaleses y los indios. A raíz de ello, la prensa local centró más sus esfuerzos en mi padre para enterarse de lo que había ocurrido en la montaña. Querían a toda costa ponerle una etiqueta, encasillarlo como fuera. Le preguntaron por qué llevaba ropa occidental, india o nepalesa, y por qué hablaba hindi, nepalés, tibetano o bengalí.

Mi padre se sorprendió de que nunca hasta entonces a nadie le hubiese preocupado su nacionalidad. Habló con el primer ministro nepalés de la polémica suscitada en torno a su identidad y nacionalidad: le reiteró que había nacido del útero de Nepal o que se había trasladado allí a muy temprana edad, y que después se había criado en el regazo de la India. Amaba Nepal y se sentía muy vinculado al país, dijo, para añadir después que sus hijos se estaban educando en la India junto con los hijos de otros importantes nepaleses. Sagarmatha, arguyo, no pertenece a un solo país, ni siquiera a dos; pertenece a todos los países del globo. También afirmó que a él le ocurría lo mismo.

Para su tranquilidad, el primer ministro y los altos funcionarios del Gobierno no lo presionaron como habían hecho otros civiles de rango más bajo. Se limitaron a ofrecerle una casa y otros beneficios si decidía quedarse en Nepal, y le desearon felicidad y buena suerte en cualquier sitio que se estableciera. Sin embargo, como había pasado casi toda su vida adulta en la India, decidió volver allí. La India también andaba necesitada de héroes.

Me parece injusto que algunos nepaleses y unos cuantos sherpas dijeran que Tenzing había traicionado a su pueblo sherpa. Mi padre y otros sherpas de Khumbu de su generación no emigraron a Darjeeling por motivos políticos sino económicos: a los equipos extranjeros no se les daba permiso para escalar en Nepal y los sherpas no volvieron a encontrar trabajo allí hasta la apertura del país en la década de los cincuenta. Si Nepal se cerrase otra vez, los sherpas de Solu y Khumbu volverían a emigrar a Darjeeling en busca de trabajo.

El Gobierno de la India incluso ha ofrecido cargos militares y civiles a Jangbu y a otros sherpas. Cuando Jangbu regresó a Solu, su aldea natal, a los veinticuatro años, fue ascendido de manera automática al rango de general de división del ejército indio.

Yo también tengo mis cuestiones de ciudadanía e identidad, aunque tal vez no sean tan complicadas como las de mi padre. Nací en la India como ciudadano indio y aún conservo esa nacionalidad. Mis dilemas son más bien de identidad cultural y he decidido que pertenezco a las dos culturas, la oriental y la occidental, y que ambas me pertenecen. Como resultado no previsto de mi ascensión al Everest, he redescubierto mi fe en el budismo y he renovado mi respeto por las tradiciones orientales y del Himalaya, aunque sigo haciendo gala del escepticismo que aprendí en Occidente. En realidad, el budismo tibetano estimula el escepticismo. Su santidad el Dalai Lama dice que no debemos dar nunca por sentado lo que otro nos explique; siempre tenemos que cuestionárnoslo profundamente, experimentar por nosotros mismos y tomar nuestras propias decisiones.

En mi opinión, lo que hace que el budismo tibetano funcione es el hecho de contener un gran cuerpo enciclopédico de obras escritas —su canon, los comentarios y los textos revelados—, que abordan prácticamente todas las cuestiones metafísicas que la humanidad se haya planteado. Las enseñanzas budistas son una guía para la vida, intrincada pero sencilla, que nos proporciona una base intelectual para la fe.

Las visiones orientales y occidentales, aunque a menudo parecen divergentes, no son contradictorias. Para nosotros, el «misterio» que los occidentales han proyectado de Oriente no es más que una forma de vida simple y más bien prosaica. En cambio, el materialismo de Occidente es para los nuestros una maravilla exótica y un enigma. Del mismo modo que los excursionistas anhelan la simplicidad y la plenitud de nuestro estilo de vida tradicional, los sherpas anhelan coches, ropa y ordenadores. En vez de cruzarnos los unos con los otros caminando en direcciones opuestas en el camino de la evolución cultural, propongo que extendamos la saludable sinergia que ya existe, aunque sea de forma latente, entre los dos hemisferios de pensamiento.

Yo no habría podido escalar el Everest sin la ayuda de Oriente y de Occidente, y mi padre tampoco lo habría logrado. Hasta los sherpas recurren a la tecnología moderna, como las chaquetas y los pantalones sintéticos, el oxígeno embotellado y los crampones de punta frontal, sin los cuales la escalada sería imposible. También necesitamos la financiación y la organización de patrocinadores extranjeros, aunque para nosotros es de igual importancia el apoyo de nuestras familias y la guía de las tres gemas: el Buda y las divinidades protectoras, las enseñanzas religiosas y nuestra comunidad de lamas y creyentes devotos.