Obstáculos y bendiciones

Acostado en la tienda en el collado sur, pude percibir junto a mi propia expectación la que había sentido mi padre. A sus treinta y nueve años había decidido que su intento con los británicos sería el último. Había arriesgado la vida en la peligrosa montaña demasiadas veces y su madre, Kinzom, le había rogado que se retirara.

Dos de los expedicionarios británicos, Charles Evans y Tom Bourdillon, habían sido seleccionados para la primera cordada de ataque. El objetivo fijado para aquel día era solo alcanzar la cima sur, con la opción de intentar la cumbre si las condiciones eran buenas. Cuando partieron del collado sur el 26 de mayo con las banderas que pondrían en la cumbre, mi padre se había resignado a la posibilidad de que fueran ellos quienes la alcanzaran. El coronel John Hunt había seleccionado a Edmund Hillary y a mi padre como segundo grupo de ataque.

Los británicos consideraban que era su último intento en la montaña y estaban muy preocupados por el éxito de la expedición. Mientras mi padre miraba hacia arriba, oyó que Hunt y otro escalador hablaban de que sería magnífico alcanzar la cumbre para la cercana coronación de la reina Isabel II. Entonces entendió por qué se había escogido para el primer intento a los británicos del equipo, en lugar de a mi padre y a Hillary, que era neozelandés: la conquista del Everest sería el ansiado trofeo para Su Majestad. Al fin y al cabo, la propia montaña había sido rebautizada con el nombre de un británico, el geodesta del siglo XIX sir George Everest.

Mi padre y los sherpas se sentían presionados. La reina Isabel y el orgullo de Inglaterra los traían sin cuidado. El Reino Unido no había controlado nunca Nepal, como era el caso de la India, y en 1953 la propia India llevaba ya seis años independiente de la metrópoli. Por otra parte, la posibilidad de que un sherpa pudiera alcanzar la cumbre en el primer intento los impulsaba a seguir adelante. Se daban cuenta de que hacerlo conferiría honor a su pueblo y a los sherpas de la India y de Nepal, e incluso podía ser propicio para ellos en términos económicos y de trabajo. Mi padre ya no creía, como él mismo y muchos sherpas pensaban en los años treinta, que la principal razón de que los británicos quisieran llevar sherpas a la cumbre de los picos del Himalaya, aparte de la más evidente de transportar cargas, fuera tener testigos de sus logros.

El 26 de mayo, Dawa Namgyal y el jefe del equipo, John Hunt, escalaban también en lo alto de la montaña, aunque solo proyectaban transportar cargas hasta el campo IX, en la arista sudeste. Sin embargo, no llegaron a su objetivo y, cuando regresaron al collado sur, mi padre y Ed Hillary salieron a su encuentro. Hunt tenía problemas con el sistema de oxígeno en circuito cerrado y, completamente exhausto, perdió el sentido durante varios minutos. Mi padre y Hillary lo ayudaron a llegar a su tienda y le dieron zumo de limón, la bebida básica de los británicos en el Everest. Cuando Hunt y Dawa Namgyal hubieron descansado lo suficiente para poder hablar, explicaron que habían llegado hasta los 8335 metros, unos 65 metros por debajo del emplazamiento del campo IX, y que habían dejado el oxígeno y los suministros en la nieve. Mi padre ofreció a Hunt más zumo de limón y se sintió lleno de orgullo cuando el británico le dijo que jamás olvidaría su generosidad.

Bourdillon y Evans estaban todavía en la montaña y seguían subiendo. También ellos tenían problemas con el sistema de oxígeno en circuito cerrado y, poco a poco, su ritmo se lentificó hasta casi detenerse. Entonces, las condiciones de la nieve empeoraron y se les acabó el tiempo. No tuvieron más remedio que volver atrás, aunque ya habían alcanzado la cima sur, el punto más alto al que había escalado ningún ser humano. Habían llegado a 85 metros de la cumbre en vertical.

Cubiertos de nieve y al borde del colapso por el agotamiento, Evans y Bourdillon llegaron al collado sur. Cuando se hubieron relajado y rehidratado, respondieron a todas las preguntas que les hicieron Hillary y mi padre acerca de la ruta. Para mi padre, las respuestas fueron una demostración inequívoca de un rasgo común entre los montañeros: la capacidad de compartir y de trabajar en equipo. Estaba claro que Hillary y mi padre no habrían llegado hasta el collado sur de no haber sido por el sacrificio del resto de los escaladores y de los sherpas que habían forjado el camino.

A pesar de su derrota y decepción, Evans y Bourdillon no se mostraron demasiado pesimistas respecto a los obstáculos que había arriba. Evans le dijo a mi padre que, más allá de la cima sur, la ruta se veía larga, empinada y posiblemente peligrosa; sin embargo, confiaba en que pudiera superarse el único tramo de roca vertical mellada que quedaba.

Aquella noche, en el collado sur, el viento barrió el campo de la expedición británica con tal ferocidad que, en el curso de una alucinación causada por la hipoxia, mi padre creyó que uno de sus perros atacaba la tienda, dispuesto a hacerla trizas. Tendido en el saco de dormir, rezó para que el viento se calmara y el tiempo mejorase.

Sin embargo, el viento no amainó y los obligó, a él y a Hillary, a pasar una segunda noche en el collado sur. Tras desearles suerte y éxito, Hunt, Bourdillon y Evans descendieron al campo II, dejándolos en el collado sur con Ang Nyima, George Lowe y Alf Gregory.

Los cinco escaladores pasaron, pues, la segunda noche allí arriba, incómodos, bebiendo grandes cantidades de líquido e intentando mantenerse calientes, como han hecho decenas de montañeros desde entonces. Con la serenata del viento que batía la lona de las tiendas, se obligaron a tomar una pequeña cantidad de comida.

He tenido el dudoso placer de pensar que, por cada persona que ha perdido la vida en el Everest, cinco han alcanzado la cumbre. Sin embargo, en 1953, allí acostado en la oscuridad, mi padre era completamente consciente de que, hasta aquel momento, 18 personas habían muerto y ninguna lo había conseguido.

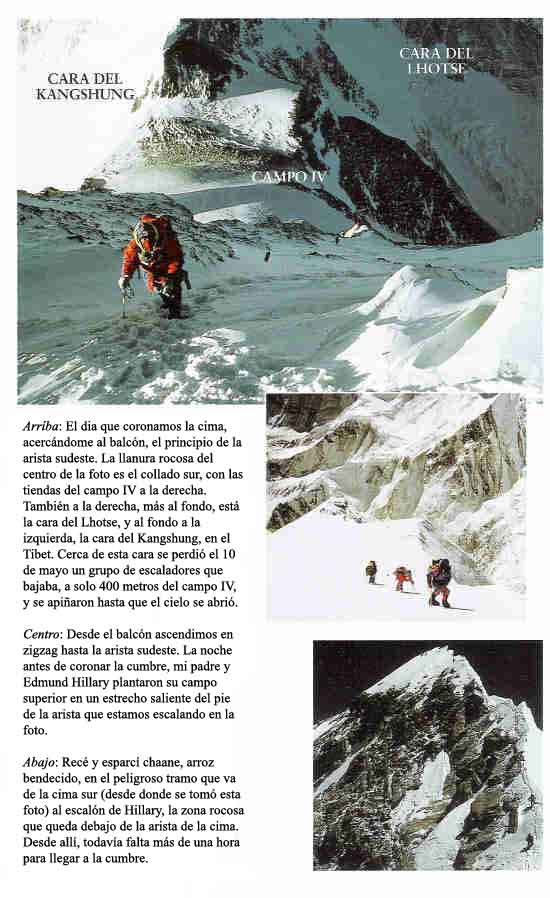

Me levanté a las diez de la noche y fundí nieve para el té, ingerí un poco de comida y me enfundé a duras penas la ropa de plumón para la cima. Pese a la tortura que significa realizar la tarea más sencilla a 8000 metros, sentí que las hacía con eficiencia, como si me salieran por instinto. Volví a comprobar la botella de oxígeno y el regulador. No podíamos permitirnos problemas con este recurso vital; el mal funcionamiento del sistema de oxígeno ha costado la cumbre a muchos potentes escaladores… y la vida a algunos de ellos. El cielo aparecía claro y sereno. Estaba preparado. Me senté un momento, respiré profundamente y recé a Miyolangsangma para que me diera las fuerzas que iba a necesitar.

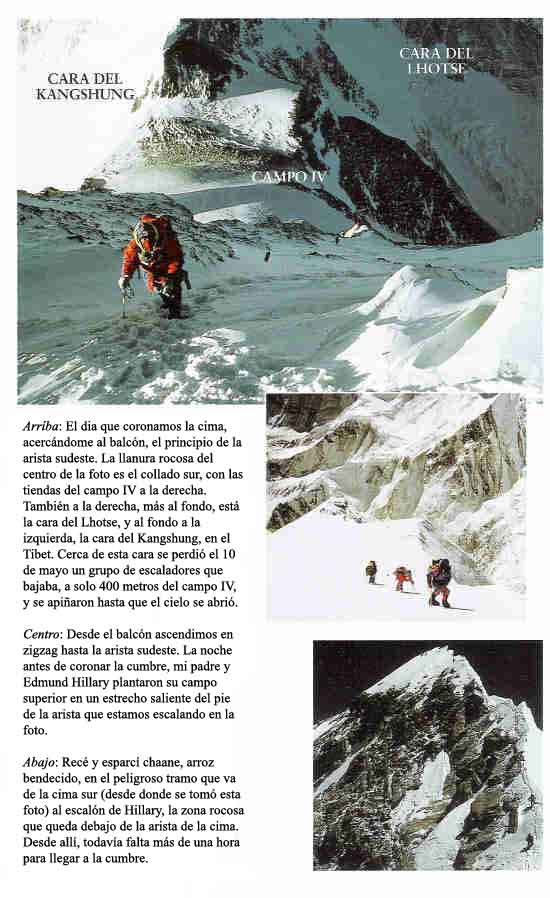

Ed dejó el campo IV a las once de la noche para coger ventaja, porque ascendía sin ayuda de oxígeno. A las once y media, David pasó a comprobar de nuevo los equipos de oxígeno y habló por radio con el campo base. Les dijo que salíamos y que todo estaba en orden. En el campo base, Changba se levantó, caminó hasta el lhap-so y encendió unas varas de incienso de junípero. Él y los demás sherpas mantendrían incienso encendido hasta que todos regresáramos al campo IV. David y Robert salieron a medianoche con Jangbu, Lhakpa y Gombu, que llevaba la cámara. Araceli, Dorje y yo salimos poco después, seguidos por Thillen y Muktu Lhakpa.

En la oscuridad, cruzamos la zona llana del collado sur hasta el saliente de hielo, un tramo delicado de hielo liso de unos cien metros, como una pista de patinaje ligeramente inclinada. Normalmente no hay cuerdas fijas y los crampones apenas se clavan, lo que constituye una situación peligrosa sobre todo en el descenso. Desde el saliente de hielo, un campo de nieve muy inclinado conduce a la base de la cara triangular, donde nos enganchamos a la cuerda fija dejada por las expediciones guiadas de dos semanas antes.

A altitudes extremas, el rendimiento físico disminuye a un ritmo que se acelera cuanto más asciende uno. Para el ataque a la cumbre habíamos calculado utilizar el oxígeno a un ritmo de tres litros por minuto, aunque yo me sentía lo bastante bien como para poner el flujo de oxígeno a la mitad. El resto me daría un margen de seguridad si surgían problemas.

Antes de dejar el campo, me dolía el estómago y ya había tenido un episodio de diarrea. Ahora notaba la presión de otro. Pensé, optimista, que la urgencia de defecar desaparecería sin más; a veces esas urgencias se alivian un rato. Entonces recordé la historia de Wongchu y la diarrea en gran altura. Se encontraba en un dilema: si no defecaba pronto, se iba a ensuciar encima y, si lo hacía, se arriesgaba a verse arrancado de la arista por el viento que soplaba. Wongchu explicó que, simplemente, hizo un hueco allí, en la arista, para hacer sus necesidades y la sensación de alivio tras ello fue tal que le dio la energía adicional que había echado en falta el último par de horas, subiendo montaña arriba como un cohete. Yo estaba en un lugar relativamente seguro y no me retrasaría, de modo que aproveché la oportunidad. Entonces me di cuenta de que no tenía papel higiénico. Pregunté a todos los sherpas si llevaban y uno me dio un trozo de papel de embalar.

Se trata de una escalada de 300 metros de desnivel en la pendiente de 50 grados de la cara triangular, vía los couloirs y la torre negra, hasta el balcón. Allí la ruta toma la arista sudeste, a 8400 metros. Bajo el balcón solo hay un tramo corto de cuerda fija y mucha piedra suelta. Si uno cae, se acabó. La vida depende de uno mismo, de los crampones y del piolet.

Notaba las piernas pesadas por falta de sueño y tenía problemas con las polainas, que eran nuevas y rígidas, pero fundamentales para mantener las botas libres de nieve. Avanzar cada paso me llevaba cinco segundos y otras tantas respiraciones. La cumbre está a solo dos kilómetros del collado sur en línea recta, pero nuestro avance medio era de apenas cuatro metros por minuto. Los bebés gatean más deprisa.

Para hacer asequible la fatigosa ascensión, dividí el día en segmentos, estableciendo pequeños objetivos que formarían el conjunto.

Me concentré en el primer objetivo por encima del collado sur: alcanzar la arista sudeste al alba.

Mi mundo visible se limitaba al cono de luz de la lámpara del casco y los únicos sonidos eran mi autohipnótico recitar de mantras y las profundas respiraciones que resonaban en la mascarilla de oxígeno. Al principio tuve problemas con ella, pues era demasiado grande y me resultaba difícil verme los pies. Por fortuna, la botella de oxígeno solo pesaba un kilo y medio; no podía imaginarme cargado con dos botellas de nueve kilos cada una, como hicieron mi padre, los británicos y los suizos.

Llevaba unos guantes finos de polipropileno —mis preferidos porque me permiten controlar mejor el piolet— y noté dentro de ellos el contacto del rosario de marfil de mi madre enroscado a la muñeca. En la otra muñeca llevaba el Rolex que el aventurero austríaco Heinrich Harrer había regalado a mi padre en recuerdo de los tiempos que habían pasado juntos en Lhasa en los años cuarenta. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, Harrer fue capturado por los británicos mientras escalaba en el Nanga Parbat y fue confinado en un campo de prisioneros en el norte de la India. Él y otro austríaco, Peter Aufschnaiter, se fugaron; ascendieron el Himalaya hasta el Tíbet y tardaron más de un año en llegar a Lhasa.

Durante el viaje de mi padre al Tíbet con el profesor Tucci, conoció a Harrer y se hicieron amigos. El reloj estuvo estropeado y sin usar durante unos años, hasta que lo envié a la compañía Rolex para que lo reparasen. Así lo hicieron y me lo devolvieron sin cargo, con una nota en la que subrayaban su valor histórico.

Tras dos horas de ascensión, alcé la mirada y vi ante mí lo que parecía un tejido de colores brillantes. Al principio creí que había alcanzado la arista sudeste y que alguien había montado una tienda. A continuación la lámpara del casco iluminó un par de botas de escalada. Estaban unidas a un cadáver: era Scott Fischer. Estaba sentado erguido en plena ruta, con el tronco y el rostro cubiertos de nieve. Cerca de él había otro cuerpo, que llevaba allí varios años. Con un escalofrío, el corazón se me aceleró y entoné varias veces Om Mane Padme Hum. Rodeé el cadáver rápidamente y continué a través de la oscuridad y del frío. Me quité de encima el miedo escalando más arriba mientras seguía rezando.

Cuanto más subía, más me dolía la cabeza con cada latido, como el crescendo inacabable de los tambores de los lamas. Controlaba constantemente mis funciones y recursos corporales y medía mis dos pasos siguientes, colocando las botas con toda la solidez y eficacia posibles y previendo las pequeñas sorpresas que el terreno siempre presenta. Si mi pie resbalaba ligeramente del punto en el que lo había puesto, recuperarme me costaba media docena de jadeos. ¿Dónde más gastaría tal cantidad de energía en veinte horas? Nadie sería capaz de resistir tanto tiempo en un aparato de ejercicio sin dormir, con poca comida y agua, y nueve kilos de equipo y oxígeno a la espalda. En el Everest se consigue.

Llegué a la altura de Gombu, que parecía tener problemas, y me dijo que había vomitado. Vi que tenía el regulador de oxígeno colocado a medio litro de oxígeno por minuto, de modo que abrí más el paso y lo ayudé a limpiarse la mascarilla.

Más allá, alcancé el único punto de descanso bajo la arista sudeste. Ed había formado un hueco en la nieve en la empinada ladera y otros miembros del equipo habían descansado en él. Allí encontré a Lhakpa Dorje, nuestro sirdar de escalada, que llevaba cuatro botellas de oxígeno. Me sorprendió que no utilizara oxígeno auxiliar y comprendí que había decidido en secreto intentar la ascensión sin él. Me sorprendió más aún que diera la impresión de estar a punto de dormirse. Estaba muy cansado y sufría claramente síntomas de hipoxia.

Batí palmas delante de su rostro, le di sacudidas y le pellizqué las mejillas. Lhakpa se despejó un poco y me dijo que siguiera adelante, pero quise asegurarme de que estaba completamente despierto. Si se dormía, lo más probable es que terminara rodando ladera abajo hasta el Cwm occidental. Lo envié por delante de mí y a continuación me senté un momento. Cuando volví a alcanzar a Lhakpa, lo animé a seguir subiendo; solamente lo dejé atrás cuando tuve la certeza de que alcanzaría la arista sudeste.

Sobrepasé una zona de piedras y distinguí encima de mí un equipo de escalada. Aquel punto era el balcón, el inicio de la arista sudeste, y continué hasta donde esperaban David, Jangbu, Araceli, Robert y Thillen. Este último tenía el soporte de la cámara, pero Gombu todavía estaba bastante más abajo, escalando lentamente con la cámara. Mientras tanto, Ed Viesturs no nos había esperado; le había entrado frío y había seguido la ascensión.

David se sorprendió tanto como yo al enterarse de que Lhakpa Dorje subía sin oxígeno. Así, nuestro sirdar de escalada sería incapaz de compartir plenamente el trabajo de transportar cargas. Tampoco había llegado la cámara. Noté la frustración de David mientras veíamos desaparecer el espléndido amanecer y el cielo empezaba a brillar.

David dio instrucciones a Jangbu, que subía con fuerza, de que descendiera a recuperar la cámara que llevaba Gombu. Jangbu bajó rápidamente cien metros de altitud, una distancia considerable a esa altura.

La espera me dio la oportunidad de descansar y disfrutar de uno de los amaneceres más espectaculares del planeta. El sol se alzó detrás del Kangchenjunga, con el Makalu al sudeste y el Lhotse al sur, muy cerca.

Alborozado de estar tan arriba en la montaña, vi cómo la primera claridad en el horizonte se hacía cada vez más brillante hasta bañar el mundo de una luz ambarina.

Luego contemplé Khumbu, que se extendía bajo nosotros envuelto en la niebla matutina, y vislumbré el techo del monasterio de Tengboche, el único signo visible de presencia humana. Su plácida silueta me evocó el sonido de un monje soplando la caracola ritual desde la cúpula del patio, el cántico de las plegarias, los golpes de tambor rítmicos y persistentes, y las inquietas y agudas llamadas de las trompas que resonaban en la sala de asambleas.

Al trazar la ruta que habíamos seguido, aprecié las dificultades que mi padre y Raymond Lambert habían afrontado en la primavera de 1952. Inmediatamente debajo del balcón, habían subido más al este de nuestra vía y habían llegado a un callejón sin salida, lo que los obligó a volver sobre sus pasos. Finalmente encontraron la vía a la arista que hoy utilizamos.

Sentado en la arista sudeste, nunca me he sentido más solo y, al mismo tiempo, más en casa. Nos encontrábamos descansando en la pequeña repisa donde Hillary y mi padre habían plantado su último campo antes de la cumbre. Reviví allí la historia, impresa en mi mente, de la noche que habían pasado allí, en el campo IX: su tienda de color caqui en forma de A con las botellas de oxígeno y los suministros semienterrados en el exterior y ellos dos acurrucados en el interior.

George Lowe, Alf Gregory y Ang Nyima los habían acompañado hasta allí, abriendo la marcha casi siempre y tallando peldaños con sus piolets. A media tarde, cuando todos estaban ya muy fatigados, alcanzaron el punto donde el coronel Hunt y Dawa Namgyal habían dado media vuelta, poco más de un centenar de metros por debajo del balcón. Los que subían no tuvieron más remedio que recoger la comida, la tienda y las mascarillas de oxígeno que habían quedado allí y añadirlo a la carga que ya llevaban. Cuando continuaron hacia arriba, cada uno llevaba una impresionante carga de veintitantos kilos.

En la pequeña repisa, Hillary y mi padre se despidieron de Lowe, Gregory y Ang Nyima, que tuvieron el tiempo justo de alcanzar el collado sur antes de que oscureciera, y empezaron a picar el hielo para nivelar mejor el refugio. Con las manos frías y con un duro esfuerzo, consiguieron montar la tienda de lona cuando ya los envolvía la oscuridad. Se colaron en el interior a gatas y Edmund Hillary tuvo que hacer equilibrios en un estrecho peldaño un palmo más arriba que mi padre.

Mi padre me contó que, mientras Hillary preparaba los sistemas de oxígeno, él encendió el hornillo para fundir nieve. Necesitaban rehidratarse y bebieron café y zumo de limón tan pronto los tuvo preparados. También tomaron galletas, sopa, sardinas y fruta enlatada. La fruta se había congelado y mi padre la desheló en el hornillo. Con toda la ropa encima y las botas puestas, mi padre se metió en el saco de dormir. Hillary se quitó las botas para mejorar la circulación en los pies y las dejó junto al saco. Al tumbarse, se apoyaron con firmeza en los laterales respectivos de la tienda de lona, utilizando el peso de sus cuerpos para asegurarla más contra las terribles ráfagas de viento que se levantaban como surgidas de la nada y que amenazaban, temía mi padre, con arrancar la tienda y arrojarla al vacío por la cara del Kangshung.

Sorprendentemente, mi padre consiguió dormir, aunque se despertó con frecuencia. Cuando, poco después de medianoche, el viento amainó y el único sonido que quedó fue el del oxígeno que pasaba por las mascarillas al respirar, se sintió de nuevo alentado y estimulado. Allí, en el campo más alto del mundo, Miyolangsangma era bondadosa con ellos.

Mucho antes del amanecer, mi padre encendió de nuevo el hornillo, fundió nieve para preparar zumo de limón y café y los dos terminaron la comida que quedaba de la noche. Cuando asomaron la cabeza fuera de la tienda, el cielo estaba despejado y en calma, y en el horizonte asomaba un débil fulgor. Los valles aún estaban envueltos en la oscuridad.

Hillary descubrió, alarmado, que las botas se habían congelado durante la noche y estaban tan rígidas, sólidas e inamovibles como el cemento. Pasaron una hora sosteniéndolas sobre el hornillo; primero chamuscaron la piel y luego la trabajaron enérgicamente. A Hillary le preocupaba el retraso y temía las congelaciones. No quería perder los dedos de los pies, como Raymond Lambert.

Los imaginé saliendo de la tienda. Mi padre buscaría abajo con la mirada el monasterio de Tengboche, abrigado entre acogedores campos verdes, y se lo indicaría a Hillary. Yo también me volví y distinguí, en la creciente claridad, la pequeña aguja de oro que remataba el monasterio como un cohete etéreo preparado para el despegue. Casi oí la voz de mi padre, que musitaba al unísono conmigo Om Mane Padme Hum.

Allí estábamos los dos, más unidos que nunca, y juntos contemplamos la sombra piramidal que formaba el Everest en el horizonte al oeste y que presidía los valles envueltos en niebla y los picos de menor altura.

Las horas siguientes constituirían la culminación de la expedición británica de 1953 y su éxito o fracaso quedaba por entero en manos de Hillary y de Tenzing. Se ataron los crampones, se colgaron los 18 kilos de los equipos de oxígeno y empezaron a avanzar hacia arriba.

Yo no andaba muy atrás.

Jangbu llegó al balcón por segunda vez, cargado con la enorme cámara. Para entonces el aparato ya se había ganado a pulso el apodo de «el cerdo», debido a su gran tamaño y a la asombrosa cantidad de película que consumía. David y Robert instalaron la cámara allí, en el emplazamiento de la tienda de mi padre. Se comunicaban por gestos, pues ambos habían perdido la voz por completo. Esto sucede con frecuencia a grandes alturas debido a la inhalación profunda de oxígeno embotellado, frío y seco, que no contiene humedad.

Para conseguir un encuadre del Makalu que había proyectado, David nos indicó a Araceli y a mí que nos saliéramos un poco de la ruta, hacia la cornisa de hielo que cuelga sobre la cara del Kangshung, a miles de metros de caída vertical. No íbamos encordados y Araceli, generosamente, me dejó ser el primero en llegar al punto donde teníamos que volvernos para la toma de la escena. Cuando me volví para dar la cara a la cámara, tenía delante a Araceli, que me tapaba, y David nos hizo gestos de que retrocediéramos y volviéramos a hacerlo; esta ha sido, sin duda, la «segunda toma» a más altitud en la historia del cine. Esta vez tuve que pasar aún más cerca de la cornisa y, con cada paso, comprobé cuidadosamente la firmeza de la nieve con el piolet.

Luego Jangbu cogió la cámara, ató su equipo encima —eran más de 20 kilos, una carga sin precedentes a esa altitud— y continuó hacia arriba. Más adelante le cedió la cámara a Thillen hasta que a este empezaron a flaquearle las fuerzas. Entonces Jangbu retrocedió de nuevo y cogió la cámara otra vez.

La fortaleza y la resistencia de los sherpas varían mucho, incluso entre los que están en suficiente buena forma para transportar cargas hasta el collado sur. Jangbu es de una categoría excepcional. Me conmovió cuando me dijo que lo había motivado la foto de mi padre en la cumbre que aparecía en la contraportada de su libro de texto de quinto curso.

Mientras caminaba hacia la escuela iba cantando Tenzing, héroe del Everest, que sonaba en «Radio Nepal». También él supo muy joven que quería escalar el Everest y tuve la certeza de que esta temprana ambición había contribuido en gran medida a mejorar su fortaleza a grandes alturas. Jangbu es diez años menor que yo; nació casi un cuarto de siglo después de la escalada de 1953.

Continuamos hacia el siguiente hito, la cima sur, 400 metros por encima de nosotros. Nuestra ruta seguía a la derecha del saliente rocoso de la arista sudeste, hacia los taludes nevados de la cara este, y gran parte de ella se hacía con nieve hasta la cintura. Ed seguía por delante de nosotros, abriendo la vía sin oxígeno auxiliar. Como Jangbu, Ed es también una auténtica fuerza de la naturaleza.

A lo largo de la subida, fui disfrutando de la vista y de la sensación vivificante de notar mi cuerpo en marcha por una ladera empinada y expuesta a los elementos. La mayoría de los escaladores se lamentan de que a esa altura apenas son conscientes de otra cosa que de lo mucho que les duele la cabeza y el cuerpo. Dejé la botella de oxígeno, medio llena todavía y que podría aprovechar en el regreso, y me colgué a la espalda otra llena. Una nueva dosis de energía impregnó mi cuerpo y me sentí más confiado y fuerte que nunca. Gran parte del tiempo no utilicé oxígeno porque no podía respirar con comodidad a través de la mascarilla y porque el aliento me empañaba las gafas. Probablemente habría podido llegar a la cumbre sin él, pero este no era el objetivo que me había marcado.

Desde su campo de altura en la arista sudeste, Hillary y mi padre emprendieron la ascensión. Hillary tenía las botas rígidas y los pies fríos, de modo que mi padre abrió la marcha. Subían con un sol radiante y poco viento, lo que suponía una mejora notable respecto al frío acerbo y el ventarrón que habían frenado a Raymond Lambert y a mi padre un año antes. Cuando Hillary tuvo los pies más calientes, los dos se relevaron en cabeza para compartir el esfuerzo de abrir la marcha. En algunos tramos se ayudaron de las huellas dejadas por Bourdillon y Evans, aunque la nieve arrastrada por el viento ya las había rellenado en la mayor parte del itinerario y tuvieron que abrir el camino por sí solos.

Cerca de la parte superior de la cresta sudeste, sobrepasaron el punto en el que mi padre y Lambert habían dado media vuelta en la primavera de 1952. En la cima sur encontraron las dos botellas de oxígeno que Bourdillon y Evans les habían dejado tres días antes, cuando renunciaron a seguir. Los manómetros indicaban que las botellas estaban llenas, de modo que pudieron respirar una mezcla más rica con las botellas que ya llevaban y dejaron las otras para el descenso.

La exposición al este y al oeste se hizo más rigurosa al irnos aproximando a la cima sur, pero el entusiasmo al alcanzar aquel punto crucial de la subida me motivó a escalar con más empeño todavía. A continuación afronté la misma empinada cuesta nevada que tan difícil le había resultado a mi padre y, con cada paso, progresé entre una nieve inestable que me llegaba a la cintura. Como él, temí que, conforme se empinaba la cuesta, la propia capa de nieve se deslizara bajo mis pies y mi propia seguridad quedara finalmente fuera de mi control. Era asombroso que Hillary y mi padre —y también Ed Viesturs, que nos precedía— fueran capaces de superar este tramo agotador abriendo una nueva vía. Me detuve y abrí más el paso de oxígeno para asegurarme de tener la cabeza despejada; luego saqué del bolsillo un poco de chaane, los granos benditos que me había dado Geshé Rimpoché, y lo esparcí por la zona. Sin duda, aquel era el tramo difícil al que Rimpoché se refería en su adivinación. Me temblaban las piernas, pero no sabría decir si era de frío, del ejercicio o de miedo.

El tramo de roca bajo la cima sur también me atemorizó. El corazón me latía con tanta fuerza que los ojos me palpitaban en las órbitas. No íbamos encordados ni podíamos permitirnos prescindir de los crampones. Un mal paso allí, sobre la roca lisa, provocaría una caída rápida y mortal por la cara sudoeste.

Cuando por fin superé la arista sudeste, llegué a la cima nevada de la cima sur y me senté allí, aliviado. Eran casi las nueve, la hora a la que mi padre había llegado a aquel punto. Los dos avanzábamos al mismo paso montaña arriba.

Desde allí distinguí la arista de la cumbre y el saliente, barrido por el viento, del lado este de la cima real. Allí supe que lo conseguiría. Me volví, miré hacia la depresión del otro lado de la cima sur y vi a Rob Hall. Estaba sentado, algo recostado hacia atrás, congelado. Parecía haber muerto mientras dormía; en cierto modo, acurrucado en un buen rincón, parecía cómodo, protegido del viento.

Muchas de las botellas abandonadas en la cima sur debían de tener todavía un poco de oxígeno y era evidente que Hall había utilizado todas las que había podido encontrar. Ahora estaban todas vacías. Incapaz de levantarse y caminar, Hall se había entregado a aquella tumba de nieve. Jan, la esposa de Hall, había pedido a David y a Ed que volvieran con algo de lo que llevaba encima, como el anillo, pero los dos dijeron luego que no tuvieron presencia de ánimo para hacerlo. David incluso dejó allí el piolet de Hall.

Lo que más me atemorizaba del Everest era el riesgo de congelarme, de quedarme indefenso e impotente, como Rob Hall y Beck Weathers. Me asustaba llegar al punto en que se adueñaran de mí la lasitud y la resignación de la hipotermia, que conducen rápida y calladamente a la muerte. Lo más horrible de ver a Hall era imaginar cómo sería hablar con Soyang por última vez desde aquel lugar. Me sentí muy apenado por su esposa. También pensé en mi primo Lobsang Tsering. Había participado en una expedición australiana y había llegado a la cumbre el día de 1993 en que se estableció un récord al alcanzar 37 personas la cima. Después de eso, Lobsang se perdió. Más adelante, se descubrió su cuerpo más abajo del balcón, pero fue difícil determinar cuál fue la causa de la muerte.

Levanté la vista hacia la arista, afilada como una cuchilla, que salía de la cima sur y llevaba hasta el escalón de Hillary. Al este, las cornisas de hielo colgaban sobre un abismo de 3000 metros que terminaba en el glaciar de Kangshung. Al sudoeste, la montaña caía en picado hasta el Cwm occidental, 2400 metros más abajo, donde podíamos ver las minúsculas tiendas del campo II. La única ruta posible era por una línea estrecha y zigzagueante entre la cornisa y la caída a pico.

Bourdillon y Evans habían avisado a mi padre y a Hillary de que la peligrosa travesía iba seguida de un declive de roca de diez metros de altura que hoy es conocido como el escalón de Hillary. Sin embargo, en la cima sur, la progresión de mi padre y de Hillary tuvo una doble ventaja: la nieve estaba firme bajo sus pies y habían podido dejar dos botellas de oxígeno de nueve kilos cada una.

Araceli y yo dejamos atrás el cuerpo de Hall y avanzamos cien metros por la arista serpenteante hasta el pie del escalón de Hillary. La ruta no tiene dificultades técnicas, pero, con lo fatigados e hipóxicos que estábamos a esa altitud, tuvimos que concentrarnos. Clavé el piolet tres palmos a mi derecha, más cerca del borde de la cornisa, lo retiré y quedó un agujero por el que vi el glaciar de Kangshung, miles de metros más abajo. No me habría gustado estar más cerca de aquel borde, que podía desmenuzarse en cualquier momento.

En ese tramo, Hillary y mi padre se turnaron en asegurarse mutuamente.

Colgada de las rocas del escalón de Hillary hay una maraña de cuerdas viejas que no son fiables y que dificultan la escalada.

Si alguien cae allí, será por tropezar con una de ellas. Podría haber hecho el tramo en escalada libre, sin sujetarme a ninguna cuerda fija, con solo agarrar un puñado de ellas y trepar, aunque esa no es una forma muy deportiva de escalar. El escalón de Hillary solo se puede subir de uno en uno, como pudieron comprobar penosamente los escaladores del 10 de mayo.

Un par de sherpas, veteranos escaladores, con los que hablé se referían al escalón de Hillary como «la espalda de Tenzing», insinuando que Hillary quizá fue el primero en atacar ese tramo pero, al ver frustrado su primer intento, se había encaramado a los hombros y la espalda de mi padre para impulsarse. Mi padre no me contó cómo hicieron allí el movimiento inicial; además, escalar así demostraría una gran torpeza técnica y resultaría innecesario. Sin embargo, si fue eso lo que sucedió, Hillary le habría devuelto el favor asegurando a mi padre, que lo siguió escalón arriba. Los dos subieron reptando y contorsionándose, impulsándose a base de apretar los pies contra el estrecho resquicio entre la roca y la cara interna de la cornisa contigua.

Para mí, la subida fue bastante directa, tal vez porque sabía que me encontraba en la espalda de Tenzing y que mi padre se había encorvado para mí, como tan generosamente había hecho para otros cientos de personas anteriormente, sin distinción de nacionalidad, alentándonos a cubrir el tramo final. Había encontrado la senda de mi padre. Percibía que era también la mía y fui ganando fuerza conforme ascendía. Compartíamos las mismas bocanadas de lo que él denominaba su «tercer pulmón», la reserva extra de aire que le proporcionaba más resistencia cuanto más arriba estaba en la montaña.

Desde la parte alta del escalón de Hillary hay una subida de más de media hora hasta la cumbre. El camino se allana, aunque la escarpada pendiente es una presencia constante a ambos lados. Una pequeña cuerda fija sigue parte de la ruta, pero ninguno de nosotros nos fiamos de ella. A pesar de eso, deslicé la mano por ella en un momento dado, buscando equilibrio y cierto apoyo psicológico. En el último tramo me quité las gafas protectoras porque el oxígeno las empañaba y porque cada dos minutos la mascarilla se congelaba por la condensación, creando carámbanos en el punto de unión con el tubo de aporte.

A pesar de estas molestias, me embargó una gloriosa sensación de paz.

Ed, que ya llevaba en la cumbre más de una hora esperando la cámara, había cogido frío y necesitaba seguir en movimiento. Solo podía hacerlo hacia abajo. Ya muy cerca de la cumbre, se cruzó con Araceli y conmigo, levantó el pulgar y me dijo: «¡Ya está, tío! ¡Es esto!». A continuación me dio un abrazo.

Durante años, mis noches habían estado llenas de sueños sobre el Chomolungma, todos ellos vividos y llenos de confianza. En mis sueños siempre estaba acompañado de mi padre y de sherpas maduros, consumados montañeros. Con ellos, poco a poco, ganaba altura hasta que tenía la cumbre a la vista; entonces, cuando ya estaba muy cerca de alcanzarla, despertaba.

Ahora, por fin, vería la conclusión, la parte que ni siquiera en sueños había imaginado. Empecé a pasar los «montículos nevados» a los que se había referido mi padre, unas ondas de nieve que ocupaban el horizonte hacia arriba. Cada uno de ellos parecía ser la cima, pero, cuando llegaba allí, aparecía otro más arriba. Entonces, cuando ya empezaba a acostumbrarme a la decepción, la cumbre casi me cogió por sorpresa.