Una decisión difícil

En un solo día, el campo base quedó prácticamente abandonado. Me sentí desalentado. El Everest ya no era la montaña que mi padre había escalado, ni era mi montaña. ¿Debía aceptar que el Chomolungma había cambiado irremediablemente para mí y reunirme con mi familia en un mundo menos peligroso y más generoso? ¿Se había vuelto la montaña contra los escaladores y los sherpas para el resto de la temporada?

Las emociones me daban vueltas en la cabeza como una jauría de animales persiguiéndose la cola. Estaba dividido entre los principios conflictivos de mi fe budista, mis creencias y supersticiones de sherpa, mi profesionalidad, mi amor por la familia y mi inmenso deseo de escalar la montaña. El Everest nos había sido arrebatado a todos y algunos habían perdido incluso la vida. Los que habían alcanzado la cumbre y habían vuelto se sentían abrumados y abatidos. Y a los que esperábamos hacer un nuevo intento nos quedaba la perspectiva de ir encontrando, camino de la cumbre de una montaña furiosa, los cuerpos de nuestros amigos. Continué aferrado a la imagen de mi padre en la cima y a la de Miyolangsangma, tratando de encontrar esperanza y refugio en ambas, pero no estaban siempre allí, no siempre podía verlas. En aquel momento estaban envueltas en la niebla.

Pensar en mi esposa, Soyang, me hacía sentir añoranza de mi casa. Ella estaba completamente en contra de que volviese a la montaña y lo mismo opinaba Paula, la esposa de Ed Viesturs. Como recién casado que era, entendía el conflicto interior de Ed. Deprimido por la pérdida de sus amigos, Hall y Fischer, se mostró aún más preocupado cuando los sudafricanos anunciaron su plan de hacer un nuevo intento de alcanzar la cumbre.

Araceli dijo que no quería subir por una ruta salpicada de cuerpos. A Sumiyo le había afectado especialmente la muerte de Yasuko Namba. Empecé a envidiar a los que ya habían partido; ellos no tendrían que presenciar cómo se cometían de nuevo los mismos errores.

Hay que decir en su honor que los productores de la «MacGillivray Freeman Films» no nos presionaron en absoluto para hacer un nuevo intento, aún con el riesgo que corría su película, que tenía un presupuesto de cinco millones de dólares, de los que ya se había gastado un millón.

David dejó claro que la decisión de un nuevo intento o volver a casa sería nuestra. Greg MacGillivray declaró que si a juicio de David y del colectivo del grupo considerábamos que no había seguridad para subir, daría todo su apoyo a la decisión de abandonar la expedición.

Como es comprensible, a la mayoría de los sherpas escaladores les incomodaba tener que hacer un nuevo intento después de llevar ya dos meses en la montaña. Inactivos en el campo base, grupos de sherpas desmoralizados recuperaban con renovada intensidad el juego de dados tradicional, el sho. Algunos bajaron a ver al doctor Jim Litch y a los otros médicos del campo, quejándose de dolencias con síntomas indefinidos; a Litch le pareció que acudían sobre todo en busca de una dosis de esperanza y confianza. La temporada había sido maldecida, pensaban, y algunos refunfuñaron ante la idea de realizar otro intento o ni siquiera querían hablar del tema. Eran vagamente conscientes de que los medios de comunicación de todo el mundo habían conocido la noticia —la tragedia estaba a punto de aparecer en la portada de la revista «Newsweek»— y cada vez eran más los que temían que las muertes disuadieran a escaladores y clientes de acudir al Everest, lo que significaría menos trabajo en el futuro. Además, se encontraban simplemente agotados.

Los sherpas no estaban convencidos de que el período de mala suerte del Chomolungma hubiera terminado con la tormenta. El 12 de mayo, mientras se evacuaba la montaña, se produjo en la cara del Lhotse otro incidente inquietante. Kiev Schoening, que escalaba en la expedición de Scott Fischer, tuvo problemas de visión en un ojo tras sufrir síntomas de congelación en el collado sur. Descendía inmediatamente detrás de Wangchuk Lama, el sirdar de la expedición nepalesa de limpieza y escalada, que estaba incorporada al grupo de Scott.

Una lluvia de rocas de la cara del Lhotse cayó sobre ellos desde la oscuridad, no lejos del punto en el que había muerto Chen Yu-Nan. Lama se tumbó del costado derecho y Schoening, del izquierdo. «Una roca golpeó en la cabeza a Wangchuk —contó Schoening— y sonó como si le hubiesen dado con un bate de béisbol; era un sonido deprimente. Se quedó flácido de inmediato y empezó a deslizarse por la cuerda fija delante de mí». Esto siempre resulta peligroso porque, en una caída rápida, un escalador puede arrastrar toda la protección. «No obstante, conseguí saltar delante de él y empecé a frenarlo. Lo vi exhalar el que me pareció su último aliento, un leve jadeo de muerte».

Después los dos empezaron a deslizarse juntos por la cuerda fija y otra piedra golpeó el saco de Lama. Por fin, se detuvieron, suspendidos precariamente, cerca del bergschrund. Neal Beidleman los alcanzó y los desató, pero Lama había dejado de respirar. Por fortuna, durante los quince minutos siguientes, Lama recuperó progresivamente la respiración y la conciencia y llegaron algunos sherpas que le dieron oxígeno. Beidleman y un sherpa lo ayudaron a descender el último par de tramos de cuerda y, ya al fondo de la cara del Lhotse, fue capaz de caminar otra vez.

A Wangchuk, su equipo no le había pedido que subiera al campo III. Por su propia cuenta, había hablado con otros sherpas de subir a este campo para ayudar en el rescate, un ejemplo más de cómo se vuelcan los sherpas en prestar auxilio. Fue evacuado por aire a Katmandú y, aunque con el tiempo consiguió recuperarse por completo, en el campo base no hubo noticia de sus progresos hasta el final de la temporada.

Bijaya Manandhar, el oficial de enlace nepalés del equipo IMAX, se había convertido en un buen amigo.

«Parece que las cosas no van bien —le confié—. Quiero recoger y marcharme con los demás».

«Esta es la ocasión de tu vida —me contestó—. Eres uno entre mil millones al participar en esta expedición, y deberías estar agradecido a David por haberte dado esta oportunidad. —Entonces me recordó la importancia de vivir el sueño de uno—: Completa este proyecto, escala la montaña… y vuelve a bajar. Sencillamente, afronta los acontecimientos y toma decisiones según vayan surgiendo los problemas. Juégatela».

Eran palabras atípicas en un hindú, pues ellos tienden al fatalismo. Todo lo que sucede en esta vida, dicen, queda escrito en nuestra frente por una diosa llamada Baabi seis días después de haber nacido. Tal vez Bijaya sabía más de mí que yo mismo. Se relacionaba con poca gente en el campo base y sus opiniones de los acontecimientos eran muy claras. Los nepaleses tienen tendencia al nacionalismo, pero nunca se refería a mi padre o a su nacionalidad. Yo era ciudadano indio y mi padre tenía pasaporte indio, pero Bijaya nos consideraba nepaleses, sin más, y estaba orgulloso de nosotros. Cualquiera que hablase nepalí tenía que serlo de alguna manera.

Entonces recordé que mi padre había abandonado definitivamente el Everest después de la segunda expedición suiza de otoño de 1952, una temporada terriblemente fría. Acabó enfermo y agotado. No se recuperó de la malaria hasta inicios de 1953. Entonces el mayor Wylie lo convenció para que se uniera a los británicos. Para ello no le ofreció ninguna reflexión filosófica, ni adivinación alguna; sencillamente, le recordó su sueño. Wylie tranquilizó a mi padre desde el principio, lo apoyó a lo largo de toda la expedición y, más tarde, lo guio a través de la penosa experiencia política que lo acosaría tras el Everest.

Bijaya fue mi mayor Wylie. Decidí que, si el resto del equipo estaba dispuesto a hacer otro intento, consideraría mi posición.

Ed nos dijo a David y a mí que deseaba probar otra vez. No veía ninguna razón para pensar que hubiera una maldición en torno a la montaña. «El Everest no es una sentencia de muerte», declaró. Robert se mostró de acuerdo. Araceli y Sumiyo dijeron que lo pensarían.

No había ninguna razón lógica para no intentarlo otra vez. Si dejábamos a un lado la tragedia, no había mejor ocasión para subir. David consideraba que en realidad lo único que debíamos hacer era afrontar nuestros propios temores, consecuencia de la terrible tragedia. La montaña no había cambiado, insistió. Probablemente nunca volveríamos a estar juntos allí, ni podríamos estar en mejores condiciones físicas. Los campos estaban casi completamente abastecidos y nos hallábamos ante una ventana de buen tiempo parcialmente abierta, que podía abrirse aún más pero también cerrarse pronto. En cualquier caso, nuestros permisos expiraban el día primero de junio.

El intento no sería posible si los sherpas no estaban dispuestos. Yo tendría que hablar con Soyang, a quien sería difícil convencer. Todas las mañanas que pasaba en la montaña, Soyang y su madre encendían lamparillas de manteca en el altar de la casa; luego subían a la azotea para encender incienso de enebro y rezaban a Miyolangsangma. Casi me preocupaba que la diosa se cansara de sus súplicas.

Llamé a Soyang por teléfono vía satélite y le dije que pensábamos subir otra vez. Estaba preparado para oír sus objeciones, que no discutí. Le dije que tal vez debía pedir otra audiencia con Geshé Rimpoché, explicarle lo que había sucedido en la montaña y solicitarle otro augurio. Una previsión favorable apaciguaría también la mente de los sherpas y podía ser fundamental para que reconsideraran su actitud ante la montaña. A mi modo de ver, era nuestra única posibilidad.

Las condiciones pueden cambiar; de hecho, están en constante cambio. En aquel momento temí más la respuesta del lama que a la propia montaña, porque presentía que podía determinar el curso de mi futuro y poner en entredicho mi deseo aún incumplido. Reprimí la idea de decirle a Soyang que no preguntara. No; la decisión de volver a la montaña era demasiado temible para tomarla por mí mismo. Era más dura que el hielo azul de la cara del Lhotse, más dura incluso que alcanzar la huidiza cima. El montañismo significa dureza, pero esto constituía una agonía.

Soyang dijo que si el oráculo era favorable lo aceptaría.

La tuve al teléfono mientras repasaba las palabras de mi pregunta a Geshé Rimpoché: «Ha habido varias muertes en el Chomolungma. Si volvemos a la montaña… y hacemos otro intento de alcanzar la cumbre…, ¿serán favorables las condiciones y podremos volver sanos y salvos?».

No hubiera sido correcto preguntar si alcanzaríamos la cima, pero la auténtica razón por la que no se debe plantear una pregunta así es que la respuesta puede afectar a la actitud de uno frente a la tarea. Si hubiéramos sabido por adelantado que íbamos a hacer cumbre, o que no lo lograríamos, ninguno de nosotros habría puesto el mismo empeño. El no saber es lo que nos hace seguir adelante.

La mañana siguiente, cuando volví a llamar a Soyang, noté de inmediato un tono ligero en su voz. Me dijo que Geshé Rimpoché había consultado los dados rituales y había exclamado: «¡Ve! ¡Sube!». A pesar de las muertes ocurridas, tendría muy buen tiempo y buena fortuna. Mencionó que en un punto cerca de la cumbre tendría miedo y que debía esparcir allí la chaane, la mezcla sagrada de granos de arroz y arena de mandala que me había dado.

En la montaña se habían levantado nubes de tormenta. Confié las palabras de Geshé Rimpoché a los otros sherpas, que seguían en el campo base indolentes y desanimados. La noticia despertó su interés y los hizo reflexionar. A lo largo de las horas siguientes, vi que su talante mejoraba. Empezaron a hablar de la montaña e incluso de las cargas que habría que transportar y a qué campos para reabastecerlos.

Au Passang, el anciano de pocas palabras, susurró que él estaba dispuesto a subir otra vez. Esto fortaleció a los sherpas más jóvenes, que respetaban sus treinta años de experiencia en expediciones.

Me volví hacia David y le dije: «Hagámoslo».

Para mí y para los demás miembros del equipo, la recuperación de Beck Weathers contribuyó a confirmar la decisión. Beck nos había traído esperanza, un rayo de luz y de redención en medio de la muerte y la desesperación. Aunque no era un escalador consumado, su epopeya de locura, que él mismo reconocía, de voluntad inquebrantable, de inmensa gratitud y de posible intervención divina me conmovía profundamente. Si Beck hubiera sido solo otro cuerpo helado yaciendo todavía en el collado sur, yo habría visto la montaña de una manera muy distinta. No, el Chomolungma no estaba maldito aquella temporada. Beck era la señal que todos esperábamos, la señal de que Miyolangsangma había hecho todo lo que había podido, en medio del caos y de los errores de juicio, para ser misericordiosa e indulgente.

Un sherpa escalador sugirió que Beck Weathers había revivido cuando el espíritu liberado de Rob Hall había viajado ladera abajo desde la cima sur y lo había habitado. La sucesión temporal de los hechos contradecía bastante tal pretensión, pero otros sherpas compartieron esa idea. Los sherpas conocen muchos relatos de visiones y de hechos sobrenaturales que parecen suceder con más frecuencia a grandes altitudes y, sobre todo, en el Chomolungma. Creo que muchas de esas visiones son auténticas, pero otras pueden no ser más que espejismos o alucinaciones. Sin embargo, el tema picó mi curiosidad cuando un escalador y cámara estadounidense, Jeff Rhoads, tuvo un insólito encuentro con una diosa —o un espíritu— cerca de la cumbre del Everest en 1998.

Rhoads y otro estadounidense, Wally Berg, se acercaban al escalón de Hillary, desde la cima sur, detrás de otros dos escaladores a quienes no conocían. El que abría la marcha iba muy lento y retrasaba al que iba tras él, que parecía querer adelantarlo. Como todos los escaladores en la cumbre, los dos llevaban gruesas ropas y bastante equipo, pero, cuando los estadounidenses alcanzaron al segundo escalador, Rhoads recuerda que presintió que era una mujer. Rhoads reconoce que no se habría fijado en nada más, debido a la hipoxia, y que, si Berg no hubiera visto también a esa segunda persona, se habría convencido de que todo había sido una alucinación.

«Cuando el segundo escalador, esa mujer, llegó a la altura del primero —contó Rhoads—, empezó a avanzar hacia arriba como no he visto hacerlo a nadie a esa altitud, como si estuviera paseando por un camino forestal. No obstante, cuando Wally y yo llegamos a la parte superior del escalón de Hillary y continuamos hacia la cumbre, no la vimos delante ni tampoco en la cima. De hecho, no volvimos a verla. En aquel momento me desconcerté, pero más tarde empecé a pensar que aquello era sumamente extraño porque me enteré de que ninguna mujer había intentado hacer cumbre aquel día, que nadie llevaba ropa de escalada de aquel color y que los demás montañeros que habían llegado arriba estaban localizados y a salvo».

«Un año antes, mi esposa, Kelly, y yo habíamos estado en el Everest juntos y, cuando volvimos a casa, en Idaho, una buena amiga que es vidente vino a visitarnos. Tan pronto como entró en la casa, nos anunció: “Tenéis un espíritu en la casa”. Aquello nos dejó perplejos, sobre todo porque la casa era nueva: acabábamos de hacérnosla».

La vidente les dijo que debían de haber llevado el espíritu con ellos desde el Everest.

«Su espíritu está claramente presente —insistió la vidente—. Es una mujer y tiene facciones asiáticas».

«¿Cómo ha venido a parar a nuestra casa?», le preguntó Rhoads.

«Hubo una tragedia en la montaña y este espíritu está relacionado de algún modo con las muertes sucedidas allí».

Yasuko Namba y Passang Lhamu eran dos mujeres asiáticas que habían muerto cerca de la cima de la montaña.

La vidente les confió entonces la manera de exorcizar el espíritu: los Rhoads quemaron unas ramas de junípero y celebraron un pequeño ritual en la casa. En 1998, antes de volver a intentar otra escalada del Everest, le dijeron al espíritu que no podía quedarse allí, que tendría que sumarse a su equipaje y regresar con ellos a la montaña. Debió de hacerlo así porque no volvió a aparecer por la casa nunca más.

El relato me confirmó que tales experiencias no están limitadas a los sherpas, que no son simples invenciones de nuestro pueblo. Los Rhoads decían que notaban constantemente la presencia de una fuerza espiritual ultraterrena cada vez que escalaban en el Everest, y que no la sentían en otras montañas. Conozco a otros exploradores que experimentan la misma sensación en el Everest.

Los sherpas que escalaron en 1997 cuentan la historia de un montañero estadounidense que recuperó el anillo de boda de Scott Fischer, que llevaba colgado al cuello con una cadena. Después de quitárselo, dio dos pasos y, de pronto, cayó más de cien metros ladera abajo. No sufrió lesiones graves, pero explicó que había notado como si lo empujaran. Los sherpas dijeron que lo había hecho el espíritu errante de Fischer, su fantasma. Sus amigos consultaron en Estados Unidos a un chamán navajo y les dijo que no lo había empujado un fantasma, sino una deidad femenina.

Pensé en lo difícil que sería recuperar la motivación para subir a un punto que ya habíamos alcanzado y del que luego habíamos descendido. También teníamos que reponer las 28 botellas de oxígeno que se habían empleado en el collado sur. Reunimos las botellas de los equipos de Hall y de Fischer, sobre todo, y pedimos prestadas o compramos el resto, hasta conseguir más de setenta. Sólo emplearíamos oxígeno a partir del campo IV, por encima de los 7900 metros, a excepción de Ed, que haría su segunda escalada del Everest sin oxígeno.

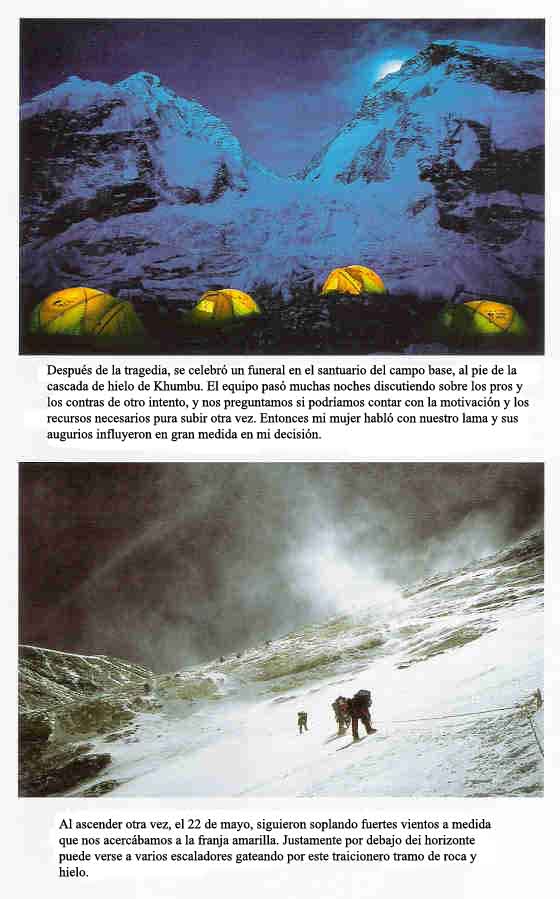

Encargamos una segunda puja —dirigida por el mismo lama, a quien de nuevo se fue a buscar al pueblo de Pangboche— y construimos un nuevo lhap-so. Wongchu y su equipo dijeron que esta vez no se permitía a nadie pensar siquiera en ponerse a asar carne en el campo base.

La ruta por la cascada de hielo estaba deteriorándose y requería ciertas reparaciones para que pudiéramos cruzarla de nuevo. El grupo de Mal Duff, que había instalado y conservado las escalas y las cuerdas fijas, dejaba la montaña. Por fortuna, encargó a dos sherpas que se quedaran y continuaran trabajando en ello.

Cuando alcanzamos de nuevo la cascada de hielo de Khumbu, el 17 de mayo, nuestro compromiso había aumentado y escalábamos con fe renovada. Desde la parte superior de la cascada de hielo, pasé por el colector solar del Cwm occidental y agradecí que solo me quedara pasar por allí una vez más. Para entonces, el campo II resultaba cómodo y familiar.

Sin embargo, el tiempo en la montaña no colaboraba y no habíamos tenido noticia del meteorólogo de Londres que, con cargo a la expedición, interpretaba los datos del satélite y nos los transmitía por el teléfono vía satélite. La cumbre todavía extendía su penacho de nubes como un estandarte. Aquella noche —y la siguiente—, acostados en las tiendas, escuchamos el rugido malévolo del viento en lo alto de la montaña. El tren seguía corriendo; el 747 intentaba el despegue permanentemente.

El equipo de Todd Burleson también había llegado al campo II para hacer otro intento, pero sus clientes no estaban seguros del tiempo ni de la montaña. Tras la segunda noche en el campo, decidieron regresar a casa. Incluso algunos de los sherpas que se habían animado con los augurios favorables empezaban a sospechar que el tiempo no mejoraría y uno de ellos propuso que nos volviéramos.

Paciencia. De nuevo evoqué lo que me había enseñado mi padre sobre la paciencia. Él había alcanzado la cumbre al séptimo intento. Siete es el número de la suerte para mi familia y para los sherpas. Mi abuela Kinzom tuvo siete hijos, y mi padre, siete también. Y cuando se viaja o se trabaja, un grupo de siete se considera propicio.

Pese al viento, sentí que la forma tranquila de Miyolangsangma flotaba sobre nosotros y nos protegía. Mientras rezaba tumbado en la tienda, sentí que ella sabía la razón de mi presencia allí y que entendía mi peregrinación. Tal vez se daba cuenta de que éramos capaces de una transformación como la suya y como la de las otras Cinco Hermanas de la Longevidad que habitaban los cinco picos situados a 60 kilómetros en torno al Everest. El gurú Rimpoché las sometió y las convirtió a todas en defensoras de la fe budista y, en la actualidad, son consideradas emanaciones de las «Cinco Dakinis», las consortes de los Cinco Budas. Y simbolizan, a su vez, la esencia pura de los cinco elementos: aire, tierra, cielo, agua y fuego.

Una de las razones por las que la gente acude a la montaña es para experimentar la pureza de estos elementos —sus diosas— en su forma más intacta. En la montaña, las ataduras mundanas quedan atrás y, en ausencia de distracciones materiales, nos abrimos al pensamiento espiritual. Cuando se contempla el océano o se observa el cielo y las nubes, o incluso la pared rocosa de una montaña, es difícil que nuestra mente ponga etiquetas. ¿Qué es realmente lo que se mira? Allí no hay nada real; nada, salvo color y forma. Y cuando dejamos de poner etiquetas a lo que vemos, fluye una sensación de calma que nos hace subir un peldaño en la comprensión del vacío.

En la escalada, la presencia de ánimo que se necesita en las situaciones peligrosas lo hace a uno de natural concentrado, y esta concentración genera conciencia y una sensación de estar completamente vivo. Todas las acciones están llenas de significado porque todos los movimientos son cuestión de vida o muerte. Se cuenta de un escalador que, cuando le preguntaron por qué subía paredes verticales altas y de dificultad extrema en solitario y sin cuerdas, dijo: «Me ayuda a concentrarme».

En cierto sentido, cualquiera que acuda voluntariamente a la montaña es un peregrino de Miyolangsangma y de las otras Cinco Hermanas de la Longevidad. Sin embargo, en teoría, no es preciso acudir hasta la montaña para visualizarlas y hacerles ofrendas. Los montañeros deberíamos esforzarnos en llevar con nosotros a todas partes la experiencia espiritual de las montañas.

Cuando regresamos a entornos normales, lo mundano puede percibirse como un estado sin sentido. Tenemos que volver a las montañas para alimentar esa experiencia liberadora, porque dependemos de lugares y acontecimientos externos para que nos ayuden a comprender. En lugar de reconocer la cualidad de estar plenamente presentes y de ser plenamente conscientes para desarrollarnos en todo momento —y en un ambiente más seguro—, nos hacemos adictos a determinadas circunstancias y experiencias. Los budistas creen que los escaladores deberían concentrarse en lo sustancial de su afán —la conciencia y la liberación— en lugar de hacerlo en el escenario en que sienten que deben estar para que ese afán se cumpla.

Las nubes que se habían formado poco antes bajo nosotros presagiaban las cercanas lluvias monzónicas. Todos los veranos, el calor tropical en el océano Índico produce una gran masa de aire húmedo que es arrastrada a lo largo del subcontinente hacia el Himalaya por las corrientes convectivas generadas sobre la meseta tibetana, a 5000 metros de altitud. Cuando el aire saturado de agua choca con el Himalaya y se eleva, se enfría y la humedad se condensa en las fuertes lluvias que caen sobre todo en la vertiente sur de la cordillera.

Acurrucado en el campo II, tuve tiempo de pensar por qué muchas montañas del Himalaya habían llegado a ser consideradas diosas. Eran altas e imponentes, desde luego, pero también constituían una reserva inmensa de nieve y hielo; eran la fuente de agua para la irrigación en las planicies y, teóricamente, un gran potencial hidroeléctrico para Nepal y para la India.

De hecho, la «actividad» de Miyolangsangma es descrita como «la entrega inagotable» que aumenta permanentemente la longevidad, la salud y la fuerza de quienes la adoran. El poder de Miyolangsangma, decía un lama de Khumbu, nos ha traído los turistas extranjeros con su riqueza. A cambio, ella pide fe.

La fe puede incluso controlar el fluir del agua, como ilustra la historia que cuenta la gente de Namche Bazaar sobre la fuente que mana en el centro de su pueblo. Dicen que hace unas tres décadas, el agua de esa fuente dejó de brotar de repente por completo, como si alguien hubiera cerrado una espita. No manó una gota durante tres días y los habitantes del pueblo tuvieron que ir a buscar el agua a una fuente más pequeña que estaba a diez minutos de marcha. Luego se enteraron de que el día anterior a que la fuente dejara de manar, un soldado apostado en el cercano campamento militar había matado una cabra y había limpiado sus intestinos en la fuente. Esto ofendió a los nagas —los espíritus serpiente que protegen la calidad y el fluir del agua—, que huyeron, haciendo que la fuente se secara. Al tercer día sin agua, el pueblo de Namche hizo intervenir a un lama para que atrajera ritualmente a los nagas y los hiciera volver; de inmediato, el agua volvió a brotar con toda su fuerza.

Creo que los hechos que se cuentan en las historias sucedieron más o menos como los narran los lugareños, aunque el epílogo de esta parece casi excesivamente pronosticable: cuentan que unas llagas infecciosas cubrieron enseguida el cuerpo del soldado y este murió al poco tiempo.

Al término del segundo día en el campo II, estábamos muy cansados y desanimados y los sherpas se mostraban inquietos. Quizá los dioses nos enviaban realmente un mensaje esta temporada: no subáis. Como había dicho David, el viento que uno oye en la distancia siempre es peor que el viento que te azota mientras subes. También había dicho que es mejor enfrentarse a la montaña con las botas puestas que quedarse en la tienda pensando en ello. O, como reza nuestro proverbio: «El tigre que hay en la mente es más feroz que el tigre de la selva».

La mañana del tercer día recibimos confirmación, a través del meteorólogo británico, de que la corriente en chorro se había desplazado al norte. La ventana de buen tiempo estaba abriéndose y dejamos el campo II de excelente humor.

Tanto si alcanzábamos la cumbre como si no, al menos volveríamos a casa dentro de unos días.

Me tomé mi tiempo para llegar al campo III, en parte porque la intensidad del sol de mediodía podía hacerlo incómodamente caluroso, con unas condiciones muy parecidas a las del Cwm occidental. Dentro de la tienda no hace más frío y, si no hay una tarea que hacer, solemos quedarnos en camiseta a esperar que el sol se ponga. Cuando el astro rey desaparece tras la arista, el frío vuelve rápidamente.

En el campo III compartí tienda con Sumiyo y con Robert. Sumiyo estaba entre los dos y, cuando oscureció, empezó a toser casi constantemente. Los accesos de tos seca se aliviaban bastante cuando nuestra compañera se incorporaba, de modo que pasó toda la noche sentada. Sumiyo no quería que nadie la oyera desde la tienda contigua, pues sabía que David podía no incluirla en el equipo que haría la cumbre. Yo también pasé casi toda la noche despierto, frotándole la espalda.

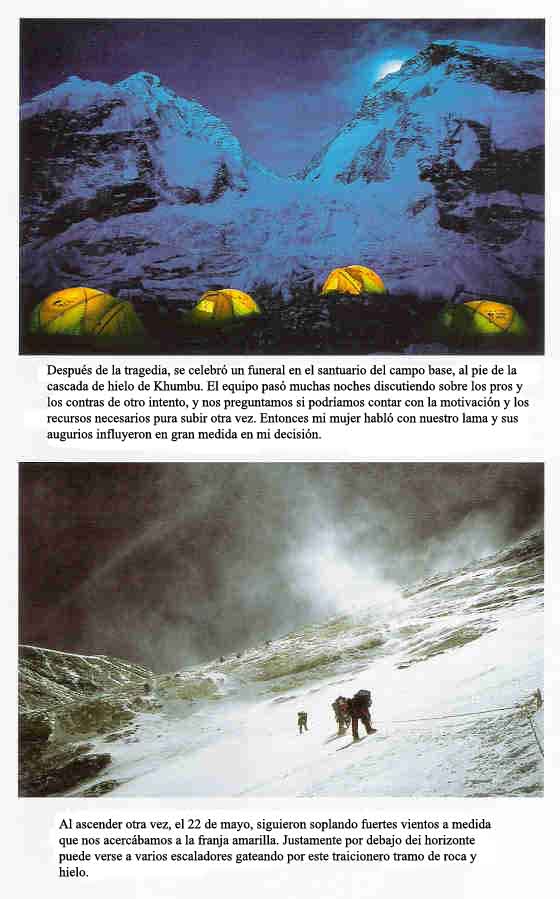

A la mañana siguiente, David aprobó que Sumiyo utilizara una botella de oxígeno para la subida del campo III al campo IV, en el collado sur. Para mí, la ascensión al collado sur era uno de los tramos más exigentes y agotadores de la escalada, sobre todo la travesía de la franja amarilla y del espolón de Ginebra. La franja amarilla tiene un saliente traidor y, como es roca y no nieve, los crampones resbalan, haciendo que uno se sienta como si estuviera patinando en una pista de hielo. No obstante, filmamos un rollo de película IMAX en esa zona peligrosa, tomándonos el tiempo necesario para asegurarlo todo, tanto la gente como la cámara.

Desde lo alto del espolón de Ginebra, descendimos 30 metros hasta el collado sur y me quedé absorto con la panorámica, imaginando qué habría significado para mi padre. Cuando llegamos, el viento barría el lugar, como en 1953… y como sucede casi siempre. Mi padre me había hablado del esfuerzo extraordinario que tenía que hacer para formar un solo pensamiento coherente a aquella altitud y, en ese momento, lo entendí muy bien. Busqué los rasgos distintivos que había visto en las fotos, entre ellos una gran giba de roca orientada a la cara del Kangshung.

El collado sur es una extensión ancha y rocosa. El campo IV (el campo VIII de 1953) está situado en el ángulo sudoeste, frente al Lhotse. Al ser plano, el vacío al este y al oeste hace que los bordes parezcan los confines de la tierra. Es un mundo austero, casi extraterrestre, que gira al margen de la vida, y los bordes donde se cruzan los colores parecen vibrar. Di gracias por el aire que respiraba, consciente de su escasez.

Cuando miré hacia lo alto de la montaña, me vino a la cabeza un simple pensamiento: «¿Cómo demonios vamos a subir esa mole?». La ruta hacia arriba parecía excesivamente empinada. Mi padre y los que habían llegado a la cima antes que yo, pensé, se habían limitado a poner un pie delante del otro guiados, en el caso de mi padre, por mi madrastra, Ang Lhamu, y por la profecía de que un budista tibetano sería el primero en llegar a la cumbre.

Contemplé la zona que rodeaba el campo IV: la basura, las botellas de oxígeno y, a 25 metros de distancia, un cadáver perfectamente conservado, tendido boca abajo. El cuerpo de Yasuko Namba también yacería por allí, a unos 350 metros. Bajar cadáveres del collado sur es difícil y arriesgado, y no pueden enterrarse. Los vivos poco pueden hacer por ellos, salvo dejarlos allí y mirarlos. Para mí eran un recordatorio de la fragilidad de nuestra vida.

Levantamos cuatro tiendas más junto a las de almacenaje y las anclamos con grandes piedras y con rollos de cuerda de escalada: cuatro o cinco cuerdas sobre cada tienda para que se mantuvieran firmes bajo vientos extremos. Un gorak —un cuervo— andaba a saltos por la ladera cercana y decidí tomar su presencia como un signo favorable. El pájaro había venido de muy lejos para buscar comida y, si hubiera tenido algo a mano, se lo habría dado.

El campo IV es, sobre todo, un lugar de paso donde descansar y rehidratarse. Cuando se ha montado el campo (un trabajo agotador a esa altitud), se ha hecho una comida que pocos probamos allí arriba, se ha descansado tumbado, sin dormir, y se ha incorporado uno a las diez y media de la noche para preparar el equipo e intentar de nuevo comer algo, el campo IV parece no valer tanto esfuerzo. Yo no podía imaginar otro campo más arriba del collado sur, pero a principios de los años cincuenta se consideraba que los escaladores no podían alcanzar la cima y volver al collado sur en una sola jornada. En los años cincuenta se montaba apresuradamente otro campo de altura, el campo IX, a 8400 metros y cerca del balcón, el principio de la arista sudeste.

Teníamos instalada nuestra pirámide logística y nos hallábamos cerca de la cúspide. Para impulsar el ascenso a la cumbre, se había designado a cuatro sherpas para que llevaran la cámara, el pie de esta y los rollos de película, y a dos para llevar oxígeno para los demás. Otros dos sherpas se desplazarían a la arista sudeste con más oxígeno y lo dejarían allí para los escaladores de regreso. Si todo salía bien, el equipo de cumbre —los once escaladores y sherpas— estaría en la cima no más tarde de las once de la mañana y de regreso en el collado sur entre las dos y las cuatro, con un margen de seguridad de un par de horas antes de que anocheciera.

Los escaladores que alcanzan la cumbre suelen ser los tenaces, pacientes y motivados, lo cual puede ser una razón de que, en escaladas de resistencia como la del Everest, los montañeros más veteranos tengan más éxito. Incluso cuando el viento es estable, solo suelen hacer cumbre cinco o seis de un equipo de diez. Puede suceder cualquier cosa que lo impida: dolencias, accidentes y otras variables que escapan al control del montañero.

Las costillas rotas de Sumiyo hacían que avanzara terriblemente despacio. A la salida del campo III la alcanzamos con facilidad, aunque había partido una hora antes y subía con oxígeno. David era consciente de que no podía arriesgarse a tener un escalador en malas condiciones por encima del collado sur y se vio obligado a tomar la difícil decisión de decirle que se quedara en el campo IV. Las recientes muertes habían incrementado nuestro nivel de cautela, ya muy exigente, y en cualquier caso era muy conveniente que un miembro del equipo permaneciera en el collado sur para comunicaciones y seguridad.

Sumiyo ya debía de sospechar tal decisión, pero, cuando David se lo dijo, se mostró abrumada. Lloró e hice cuanto pude para consolarla. De nuevo saboreé mis propias lágrimas y recordé la rabia y la frustración que me corrían por las venas cuando, a los dieciocho años, había pedido permiso a mi padre para participar en la expedición india al Everest y me había dicho que no. Mi padre tenía diecinueve años a principios de 1933, cuando unos montañeros extranjeros llegaron a Darjeeling y la ciudad bullía de actividad en la preparación de la primera expedición británica desde 1924. Igual que había temido pedirle ayuda a mi padre, a él también le aterrorizaba presentarse en el «Planters’ Club», imponente e intimidador, donde el sahib Hugh Ruttledge, el jefe de la expedición, observaba sentado en la terraza a los sherpas que hacían cola para solicitar trabajo. A mi padre lo rechazaron por ser demasiado joven y sus amigos sherpas no pudieron ejercer ninguna influencia sobre los británicos.

Dos años después, al comienzo de la expedición británica de reconocimiento dirigida por Eric Shipton, mi padre estuvo a punto de quedarse fuera otra vez. Shipton y Karma Pal, el agente local de los sherpas, escogieron el grupo entero entre los que tenían certificados de experiencia en expediciones. Mi padre se preguntaba cómo iban a contratarlo alguna vez si no lo habían contratado antes.

Después, Shipton y sus colegas volvieron y anunciaron que necesitaban dos sherpas más. Mi padre pidió prestados unos pantalones cortos caquis y una chaqueta forrada y se apresuró a ponerse en la cola con otros veinte candidatos. Le pidieron el certificado y, aunque entendía lo que querían, en aquella época no sabía inglés ni hindi y no pudo responder. Uno de los colegas de Shipton les dijo, a él y a otro sherpa, que salieran de la fila. Decepcionado, mi padre se dispuso a marcharse, pero le dijeron que volviera. No lo habían descartado, sino elegido. Con él fue escogido Ang Tsering, el mismo que más tarde moriría en el Nanga Parbat.

Aquella tarde, cuando entré en la tienda del collado sur, Sumiyo ya estaba dentro y empecé a preparar el equipo. Quería guardar las cosas en el orden en que las necesitaría para tenerlas a mi alcance con facilidad.

Las banderas y objetos que dejaría en la cumbre fueron al fondo. Encima guardé sendos pares de guantes y de calcetines extra, otras gafas de sol, gafas protectoras, y un pequeño termo de té y unos caramelos como energía suplementaria. Puse el agua arriba y en el bolsillo de la chaqueta, baterías para la lámpara del casco.

Sumiyo fundió más agua y empezó a cocinar, pero el olor de la comida envasada me produjo náuseas, de forma que salí y me dirigí a la tienda de Dorje, un buen amigo y un fuerte escalador. Allí cocinamos unos fideos. Antes de volver a mi tienda fumamos un cigarrillo, que me alivió por un momento el persistente dolor de cabeza causado por la altitud.

La inquietud por la subida a la cumbre me llevó a rezar por nuestra seguridad y a pedir buen tiempo, como mi padre había hecho. Casi oí sus plegarias y, al unísono con él, murmuré las mías en silencio.

También me acompañaban las oraciones de mi madre. Me sentía como si absorbiera su profunda fe religiosa y su concentración meditativa. Poco después de que me marchara a estudiar a Estados Unidos, mi madre inició un retiro de varios meses en la habitación capilla del piso superior de nuestra casa. Ai Lhakpa, el cocinero que ha estado con nuestra familia los últimos 35 años, era el encargado de pasarle la comida por la puerta.

Muchas mujeres no pueden permitirse el tiempo preciso para la práctica espiritual. Son necesarias para alimentar a la familia y cuidar de sus hijos primero, y de sus nietos más tarde. Mi madre había completado esa etapa de su vida y esperaba que nacieran sus nietos. Durante varios meses llevó a cabo un ngondro, una serie de cuatro prácticas rituales «preliminares» que actúan para despejar obstáculos a la meditación equilibrada y pacífica, y abrir la vía a la iluminación. Creó cien mil mandalas de grano y los ofreció a la divinidad. Recitó el mantra Gum Yoga cien mil veces. Extendió una plancha de madera plana y fina e hizo cien mil postraciones completas (lo cual es un ejercicio excelente) y recitó cien mil veces el mantra Vajrasattva, de cien sílabas. Esta práctica culmina con la dedicatoria de los méritos obtenidos a la iluminación de todos los seres vivientes, algo que encaja con la naturaleza generosa de mi madre.

Mi madre también ofrecía las comodidades de nuestra casa a otras personas. Los monjes del monasterio cercano solían acudir a compartir nuestra comida, a tomar duchas y a relajarse. A veces yo sospechaba que los monjes se aprovechaban de ella, y esta sensación debió de contribuir a mi actitud cínica ante el patrocinio religioso. Tenemos un dicho: «Igual que cuanto más nos esforzamos por calentarnos más frío hace, cuanto más se respeta a los monjes más engreídos se vuelven». Sin embargo, a mi madre no le importaba la ocasional ociosidad o ingratitud de los monjes porque el acto de entrega desinteresado da méritos al que lo realiza.

La meditación formaba el núcleo de la práctica emprendida por mi madre, pues es una de las mejores técnicas para entender los conceptos budistas de vacío, temporalidad y compasión. En nuestra tienda del collado sur, me senté debidamente y medité lo mejor que pude, inspirándome en lo que mi madre y los lamas me habían enseñado. Quizá fue un déficit de riego sanguíneo en el cerebro, pero me sentí arrebatado por un momento de serenidad, como si mis padres me hubieran dejado una cápsula del tiempo, llena de bendiciones, que tenía que abrir y utilizar en aquel momento y en aquel lugar. Llevaba conmigo el rosario de marfil de mi madre y pasé las 108 cuentas entre el pulgar y el nudillo del índice, contando centenares de vueltas. Después recogí el rosario, lo agité violentamente entre las manos y lo apreté contra los ojos y la cara mientras visualizaba a Miyolangsangma y le agradecía la fortuna que nos había concedido a mi familia y a mí. Mientras evocaba la dedicación y el cuidado de mi padre y la conciencia y la devoción de mi madre, deseé que los frutos de la práctica budista me acompañaran, al menos en la subida a la cumbre y en el descenso. Después me acosté y conseguí dormir con oxígeno suplementario, pero solo brevemente.