Una lección de temporalidad

Si la expedición IMAX y los restantes equipos del campo II iban a ayudar a los que estaban más arriba, primero teníamos que ponernos en contacto con el campo IV. Sabíamos que Rob Hall se había quedado atrapado, que Andy Harris y Doug Hansen habían desaparecido y probablemente estaban muertos, que Scott Fischer y Makalu Gau también debían de estar muertos o agonizantes, y que Beck Weathers y Yasuko Namba habían muerto. Otros seguían con vida pero no conocíamos su estado ni sabíamos si necesitaban ropa, comida y oxígeno o tenían que ser evacuados.

Las pilas de la radio de Jon Krakauer y su compañero de equipo Stuart Hutchison estaban a punto de agotarse, y la suya era la única radio que quedaba en funcionamiento en el collado sur, a excepción de la de los sudafricanos. Estos habían llegado al collado sur el mismo día que los otros equipos, pero estaban exhaustos y habían pospuesto un día —para el 11 de mayo— su intento de llegar a la cumbre. Su radio podía captar y transmitir en todas las frecuencias que utilizaban los restantes equipos.

Ian Woodall, jefe del equipo sudafricano, se negó a cedernos la radio. Los otros equipos intentaron convencer a su hermano Philip en el campo base, pero Woodall dijo que se habían quedado sin comida y suministros, una afirmación que nos pareció muy extraña dado que todavía tenían planeado atacar la cima. Los sudafricanos no caían especialmente simpáticos a las otras expediciones. Se comportaban como si los apuros de los restantes escaladores no fueran culpa suya y, por tanto, no tuvieran ninguna responsabilidad. ¿Por qué gastar energía y tiempo ayudando a personas a las que no conocían? Me pregunté qué respuesta encontrarían en caso de que fueran ellos quienes tuvieran problemas.

En nuestra tienda del collado sur había un juego de pilas y, por radio, David le dijo a Jon Krakauer que la abrieran y las cogieran. Los sherpas habían insistido en cerrar las tiendas a raíz de los robos que se habían producido anteriormente en el collado sur.

Algunos escaladores del campo II instaban a los sherpas del collado sur a que salieran al rescate de los supervivientes, sobre todo de Fischer, Hall y Makalu Gau. Wongchu, que era el sirdar de la expedición taiwanesa y de la nuestra, regañó a los sherpas del equipo taiwanés por no haber subido antes a buscarlos. Gritó enfadado por el radiotransmisor y les ordenó que salieran del saco de dormir en las tiendas del collado sur y subieran a rescatarlos. «Si no hacéis un esfuerzo para rescatar a esos tipos —los amenazó—, cuando bajemos os escoltaré personalmente hasta la cárcel».

El rescate, o la búsqueda de supervivientes, se puso enseguida en marcha. Ang Dorje y Lhakpa Tshering, que habían coronado la cima el día anterior con el equipo neozelandés, salieron del collado sur justamente después del amanecer. Subieron despacio, con botellas de oxígeno para Rob Hall, que estaba en la cima sur. Las condiciones climatológicas eran muy malas.

Algo más de 300 metros por encima del campo encontraron a Scott Fischer, descansando en una estrecha terraza. Respiraba, dijeron, aunque a duras penas y con los dientes apretados. Cuando intentaron reanimarlo no respondió y decidieron continuar en busca de Hall, del cual sabían que estaba vivo y consciente.

Aquella mañana, más tarde, Ngawang Sakya, padre de Lobsang Jangbu, el sirdar de Fischer, también se encaminó montaña arriba, acompañado por los sherpas del equipo taiwanés Nima Gombu y Ngawang Tenzing. Esperaban encontrar y rescatar a Fischer y Gau. Ngawang Sakya encontró muerto a Fischer; las gafas que llevaba no tenían señales de condensación. Cerca, Ngawang y Nima encontraron a Makalu Gau, inmóvil y con síntomas de grave congelación. Lo sacudieron con fuerza y luego abrieron el termo y le echaron té caliente en la boca. Despacio y justo a tiempo, volvió a la vida. De no haberlo socorrido, Gau habría muerto enseguida. Con pasos inseguros y gran esfuerzo lo arrastraron hasta el collado sur. Su karma le había instado a seguir viviendo.

Mientras, más arriba, Ang Dorje y Lhakpa Tshering luchaban contra el viento y la nieve. Trescientos metros por encima del collado sur, incapaces de continuar, dejaron las botellas de oxígeno y un bastón de esquí y se volvieron. No encontraron ningún rastro del guía neozelandés Andy Harris, que continuaba desaparecido.

Cuando volvieron al collado sur, Ang Dorje gritó de manera casi incontrolable mientras explicaba cómo Lhakpa Tshering y él habían luchado contra unos vientos feroces para intentar rescatar a Hall.

Los dos sherpas se habían arriesgado mucho llegando tan lejos. Sin embargo, algunos escaladores del campo II seguían gritando por radio a los sherpas del collado sur, indignados porque no se habían esforzado más para rescatar a los escaladores perdidos, Hall y Fischer especialmente, aunque todo el mundo veía que los elementos en la montaña estaban en contra de los humanos. Un escalador descalificó a Ang Dorje y a Lhakpa Tshering diciendo: «¿Qué demonios están haciendo esos tipos, que solo piensan en sí mismos?». Comprendí su rabia y su frustración, pero ¿por qué mandaban solo a los sherpas y no a los guías? Me mordí la lengua, pero quise decirles que subieran y buscaran ellos mismos a Hall y a los demás supervivientes.

Cuando Hall supo que los sherpas habían estado cerca pero habían tenido que regresar, lo oímos llorar por la radio. Sabía que no resistiría otra noche, por más que sus compañeros del campo II le dijeran que al día siguiente intentarían de nuevo el rescate.

Los otros sherpas y yo sentíamos un gran respeto por Hall, ya que era un escalador experimentado, y lamentábamos que estuviera atrapado allí arriba. Sentados en la tienda cocina, comentamos que una persona tan competente y llena de recursos como él encontraría sin duda una salida. Otros comentaban que Hall había abusado tanto del privilegio de escalar la montaña para provecho personal que ahora el karma se lo hacía pagar con la vida.

Aquel atardecer, antes de pasar la segunda noche en la cima sur, Hall volvió a hablar con su esposa. Luego apagó el aparato por última vez. Por mi experiencia con el frío, sé que la congelación y la hipotermia no son realmente dolorosas. Las extremidades se entumecen, y la capacidad de sentir y pensar se enlentece. Hall debió de sumirse en un sueño eterno.

La noche de la tormenta, unos miembros de la expedición guiada estadounidense de Todd Burleson llegaron al campo III. Esa misma noche, más tarde, el doctor Ken Kamler dijo que temía que el viento arrancara las tiendas de alto rendimiento. Burleson y Pete Athans, ambos guías muy respetados, fueron los únicos que, de manera desinteresada, se lanzaron montaña arriba a través de un viento feroz e incansable, en dirección al campo IV, en el collado sur.

Athans y Burleson encontraron el campo IV literalmente destrozado. Los sherpas y los escaladores seguían dentro de los sacos, demasiado cansados para llegar hasta las botellas de oxígeno. Los dos veteranos guías supieron que Yasuko Namba y Beck Weathers se encontraban al pie de la cara del Kangshung, a medio kilómetro de distancia.

Se pusieron manos a la obra. Ante todo necesitaban oxígeno. Por la radio, David les dijo que cogieran oxígeno de nuestras reservas. Solo pensábamos en ayudar, pero a mí no se me escapó imaginar que si utilizaban nuestras botellas eso sería el final de la expedición. Mi sueño seguiría siendo un sueño y mi pasión poco más que un deseo reprimido.

Athans y Burleson repartieron oxígeno por las tiendas, pusieron oxígeno ante las caras de los escaladores dormidos, encendieron los fogones para derretir nieve e instaron a descender lo antes posible a los que todavía podían caminar. Los vientos continuaron aullando a 65 kilómetros por hora y de la arista sur se desprendía una cortina de cristales de hielo de un kilómetro de longitud. Por lo que Athans y Burleson vieron en el collado, los miembros del equipo sudafricano no llegaron a salir de sus tiendas.

Para ayudar a los supervivientes que bajaban, David decidió instalar una tienda de auxilio en el campo III. Yo me quedé en el campo II para coordinar el movimiento de los sherpas y ayudar al doctor Kamler a convertir la tienda de los neozelandeses en un hospital de campaña. Kamler pidió al campo base que le mandaran material médico y yo recogí medicinas en todos los campamentos excepto en el de los sudafricanos.

David, Robert, Araceli, Ed y varios sherpas subieron al campo III justo a tiempo de encontrar al primer grupo de exhaustos y traumatizados escaladores que bajaban del collado sur, algunos de ellos respirando oxígeno embotellado. Entre nuestro equipo y otros que se hallaban en el campo III los metimos en tiendas y les dimos sopa y cacao caliente, sabiendo que lo que más necesitaban era calor y rehidratación y que tal vez fuera eso lo único que podríamos darles. David ya había decidido no retenerlos allí; el espacio en el campo III era demasiado empinado y estrecho para atender a nadie y, si los escaladores descansaban cuando estaban cansados, se ponían rígidos y después resultaba mucho más difícil que se movieran otra vez. Algunos mostraban una congelación moderada en los dedos y en la cara. David y los otros los reconocieron y los mandaron hacia abajo.

Cuando Charlotte Fox y Sandy Pittman llegaron al campo II, Wongchu guio de inmediato a Sandy, que tenía arañazos y congelación leve, a nuestra tienda cocina, donde le di sopa y té. Mientras Wongchu le frotaba las manos para calentarla, yo le froté la espalda. Cuando se relajó un poco, le di una radio, la llevé a su tienda y le dije que llamara si necesitaba algo.

El drama del collado sur no había terminado. Sobre las cinco de la tarde, Todd Burleson salió de la tienda de su equipo y vio una figura fantasmagórica en la distancia que, caminando a trompicones y en medio de la nieve arremolinada por el viento, avanzaba hacia el campo IV. Al principio creyó que se trataba de alguien con problemas para orinar, pero, cuando la forma estuvo más cerca, vio que tenía el brazo rígido, levantado a la altura del hombro, «como una momia de una película de terror de serie B», la describió Pete. Llevaba la chaqueta polar abierta hasta el estómago, tenía los ojos cerrados de pura hinchazón y su rostro estaba tan gravemente congelado que resultaba irreconocible. Si no era Fischer tenía que ser Beck Weathers. Por increíble que pareciera, Weathers había regresado de la muerte.

Consternados pero impulsados a la acción, Pete y Todd ayudaron a Weathers a meterse en la tienda de Scott Fischer, tristemente conscientes de que era improbable que aquel volviese a ella. Les preocupaba, sobre todo, que Beck sufriese un ataque cardíaco, algo bastante habitual cuando una persona con una grave hipotermia es recuperada demasiado repentinamente. Lo metieron en dos sacos de dormir, le dieron oxígeno y se dedicaron a rehidratarlo. El brazo derecho de Beck seguía inmóvil como el de una estatua de porcelana y su estado general era muy grave.

Anatoli Boukreev echó un vistazo a Beck y se convenció de que era posible que su buen amigo Scott Fischer siguiera vivo. Aunque la tarde estaba muy avanzada, Boukreev preparó equipamiento y se dirigió a la montaña después de anochecer.

Boukreev encontró a Fischer muerto. Colocó unas piedras alrededor del cuerpo para protegerlo y luego regresó al collado sur. Mientras descendía, se alzó un viento terrible y se perdió en una pavorosa ventisca de nieve, similar a la de la noche anterior. No encontró las tiendas hasta pasadas las diez de la noche, cuando oyó los fuertes gemidos de Beck Weathers.

Pocos escaladores del campo IV sabían que Weathers estaba allí, pero se temía que moriría durante la noche. Un médico del campo base dijo por radio que, dada la gravedad de las circunstancias, no era aconsejable sacrificar la escasez de gente y de recursos para bajarlo a menos que pudiera caminar por sí solo.

Esa noche hubo una cierta confusión para decidir quién cuidaría de Beck. Como se le había descongelado el brazo, se le hinchó y su reloj barato de plástico le impedía la circulación. Había intentado quitárselo con los dientes, pero no lo había conseguido, como tampoco había logrado abrir la cantimplora y beber para no deshidratarse más. Los fuertes vientos habían aplanado prácticamente la tienda sobre su cuerpo, lo cual limitó las posibilidades de que lo ayudaran en el collado sur.

La penosa experiencia de Beck Weathers me recordó un penoso accidente que me había contado mi padre, ocurrido con los suizos en Kedarnath, la India, en 1947. Wangdi Sherpa, un montañero herido, permaneció dos noches en un campo de altura mientras sus compañeros bajaban en busca de ayuda. Pensó que lo habían dejado morir y, para salir de aquella desgracia, intentó quitarse la vida cortándose el cuello con un cuchillo sin conseguirlo. Al cabo de dos días lo rescataron, pero la experiencia fue tan pavorosa que nunca más volvió a practicar el alpinismo.

Al día siguiente, 12 de mayo, Beck seguía vivo. Athans y Burleson le dieron sopa y agua, y fue capaz de levantarse y caminar solo con la ayuda de una inyección de dexametasona, un esteroide que combate el edema cerebral y aumenta temporalmente las fuerzas. Pete y Todd no le habían quitado las botas porque pensaron que cuando se le descongelaran los pies no podrían volver a ponérselas. Calzaba una marca nueva de botas de montaña de alta tecnología, y tenía los pies en bastante buen estado.

Sin embargo, Weathers se había quedado prácticamente ciego, por lo que Pete y Todd tenían que describirle el terreno o retroceder y ponerle los pies en los lugares apropiados.

En esos momentos, Ed Viesturs y Robert Schauer subían despacio desde el campo III para ayudarlos a pasar un difícil tramo de roca en la franja amarilla, ya que Beck no habría podido hacerlo solo. Un simple resbalón en el duro hielo hubiese resultado fatal. Trabajando juntos, bajaron a Beck y rapelaron junto a él. Incluso yendo solo, es un trecho muy difícil de escalar, y desde el campo II observé su movimiento con unos prismáticos, asombrado de ver cómo seguían avanzando pese al viento y la nieve que los azotaba.

Cuando finalmente se engancharon en las cuerdas fijas de la cara del Lhotse, Beck pudo descender solo, aunque sus congelados brazos le dificultaban la coordinación y sus inservibles manos no podían agarrarse a la cuerda. Llegó también David, y Robert cogió a Beck por el arnés con una mano mientras Ed y David descendían de espaldas delante de él, con las manos de Beck apoyadas en sus hombros y poniéndole los pies con cuidado en el duro hielo azul. Para poder pasar todos alrededor de los anclajes de la cuerda fija, tuvieron que contorsionarse para desengancharse uno a uno y después engancharlos de nuevo. En el bergschrund, Robert volvió a rapelar junto a Beck mientras Ed lo bajaba en otra cuerda.

Beck avanzó pesadamente hacia el campo II con pasos cortos y rítmicos, dedicando todas sus fuerzas a la sencilla pero dolorosa tarea de caminar. Cuando lo vi, sentí temor y respeto al mismo tiempo. Aquel hombre había estado al borde de la muerte, pero alguna fuerza interior lo había revivido e impulsado. Podía ocurrimos a cualquiera, pensé, y tal vez no ser tan afortunados.

El regreso de la muerte de Beck Weathers no tenía precedentes. Nadie creía que tal hazaña fuera posible después de pasar una noche a 8000 metros y en aquellas circunstancias. Su inusual recuperación constituye un ejemplo de lo difícil que resulta diagnosticar la muerte a esa altura. «No se puede decir que alguien está muerto hasta que no se ha calentado y se ha visto que está muerto», dijo el doctor Kamler, reiterando un axioma médico, aunque estaba claro que nadie se encontraba en condiciones de arrastrar el cuerpo congelado de Beck Weathers hasta el campo, calentarlo y ver si volvía a la vida. Por tanto, en condiciones de frío extremo y penalidades, uno no puede estar seguro.

Así pues, ¿qué nivel de esfuerzo debe dedicarse a rescatar a los que han quedado atrapados en condiciones extremas? Weathers convirtió en creíble lo milagroso, pero estas expectativas suscitan más dudas que estímulos. Las posibilidades de supervivencia de un escalador en apuros no son tanto una cuestión de apreciación médica, a la que es prácticamente imposible ceñirse en tales condiciones, como una probabilidad estadística. Como consecuencia de ello, los conmocionados familiares y amigos no pierden fácilmente las esperanzas de que incluso el escalador más «perdido» siga con vida y a veces empujan a los equipos de rescate a arriesgar la suya.

Nos alegramos de tener de vuelta a Beck Weathers en el campo II. Su estado continuaba siendo grave, pero, si había llegado hasta allí, seguro que podría bajar hasta el campo base, me dije.

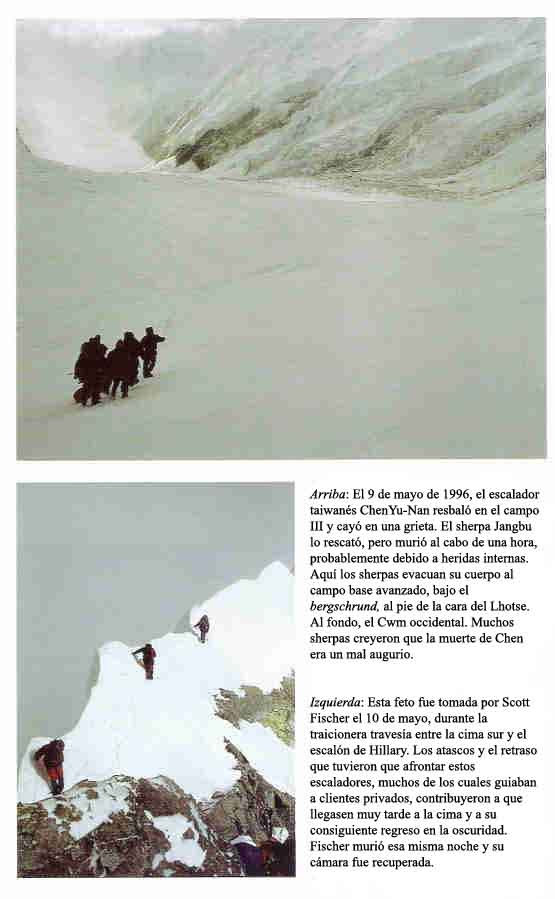

El 12 de mayo, poco después del anochecer, Makalu Gau también llegó al campo II y fue llevado en camilla a la tienda enfermería. Sus ojos hablaban del encuentro que había tenido con la muerte. Su nariz estaba negra como el carbón y las manos y los dedos de los pies se le habían congelado, descongelado y congelado otra vez. Supe que viviría, pero necesitaba suero por vía intravenosa y tratamiento de las heridas. Me dijo que le habría gustado alcanzar la cumbre con nuestro equipo y se decepcionó con nuestro regreso. Después de que Chen Yu-Nan se hiriese mortalmente, Gau quiso abandonar su intento, pero Wongchu lo instó a continuar. Llegado a ese punto, Wongchu convenció a Gau de que habría sido de muy poca ayuda para su equipo más abajo, y él era la única esperanza que le quedaba al equipo taiwanés para poner a un hombre en la cumbre esa primavera. Gau hizo lo que creyó correcto y pagó un precio muy alto. Me alegré de que estuviese vivo.

Esa noche nos quedamos despiertos hasta muy tarde atendiendo a los heridos en medio de una confusión casi incontrolable. Eran muchos los sherpas y escaladores que necesitaban cuidados y, después de una discusión, se entrometieron en el trabajo de Ken Kamler. Entonces, desde el campo III, David nos dijo por radio que quería que todos los supervivientes bajasen al campo base lo antes posible. Eso significaba tener que empezar muy temprano.

Supuse que las noticias de la tragedia ya se habrían propagado por todo el mundo y que probablemente los medios de comunicación estarían diciendo que una japonesa había muerto, refiriéndose a Yasuko Namba. ¿Mencionarían su nombre? Con Sumiyo en nuestro equipo, no queríamos que la gente se preocupase pensando que se trataba de ella. Enseguida, David habló por radio con Paula, que estaba en el campo base, y le pidió que telefonease a nuestras familias para decirles que todos estábamos bien.

Esa noche, el personal de Hall en el campo base y la esposa de Beck Weathers en Dallas pidieron a la embajada estadounidense que autorizase el rescate de Beck en helicóptero. No obstante, en las grandes altitudes hay muy poco espacio para despegar y los escaladores del campo II convinieron en que solo un piloto de helicóptero inusual se atrevería a aterrizar por encima de la cascada de hielo. El último helicóptero que había aterrizado en el Cwm occidental, fletado por los italianos en 1973, estaba todavía allí. Entonces, en el campo base se recibió el mensaje de que el teniente coronel Madan K. C., de la Armada Real Nepalesa, intentaría el rescate por la mañana.

A las cuatro de la mañana oímos por radio que los vientos en el Himalaya del Nepal oriental eran demasiado fuertes para efectuar un rescate en helicóptero. Sin embargo, al romper el alba, los miembros de nuestro equipo que estaban en el campo II acompañaron a Beck Weathers hacia el campo I mientras varios sherpas tiraban de Makalu Gau, tendido en un improvisado trineo. El cuerpo de ChenYu-Nan también nos acompañó. Los otros taiwaneses ya habían regresado al campo base.

Poco después de salir del campo II, me asombró oír el ruido distante de un helicóptero. Luego lo vimos —un pequeño objeto verde, como un insecto volador— y enseguida comenté que volaba muy alto. Describió círculos sobre el campo base y después, mientras lo mirábamos incrédulos, subió hasta donde estábamos nosotros y describió círculos sobre el campo II, como si quisiera familiarizarse con el viento de la zona. Luego, el helicóptero se volvió y se fue valle abajo, sin aterrizar.

Nos apresuramos y llegamos al campo I cuando el helicóptero regresaba. David localizó un lugar razonablemente plano donde aterrizar y advertimos que teníamos que poner señales o marcar de alguna manera nuestra improvisada pista. Pensé en orinar en la nieve, pero Araceli se me anticipó sacando de su mochila un frasco de Kool-Aid. Ed lo cogió y vertió el líquido formando una gran «X» de color rosa en la nieve. El helicóptero casi no se movió sino que descendió muy despacio y, cuando estaba a pocos metros del suelo, la hélice trasera casi golpeó el borde de una grieta. El teniente coronel K. C. elevó el aparato enseguida y pensamos que aquello era todo, su primer y último intento. «Debe de tener los pantalones mojados», dijo Robert, tan impresionado como yo de que el piloto hubiera intentado aquel aterrizaje.

El aparato siguió volando en círculo y lo probó de nuevo. A modo de anemómetro, Ed ató un pañuelo a un poste mientras David hacía señales con la mano. Muy despacio, y desde un ángulo algo distinto, K. C. consiguió posar en tierra el aparato. Corrimos agachados hacia aquel magnífico helicóptero y abrimos la puerta. Sin quitarse la máscara de oxígeno, nos indicó con unas vigorosas señales que solo podía llevar un pasajero.

Aunque el helicóptero había sido enviado para recoger a Weathers, este dijo que no se podía ir antes que Makalu Gau. Makalu no podía andar, y pasar con él la cascada habría resultado extraordinariamente difícil. David, Pete Athans y Jon Krakauer metieron a Gau en el helicóptero y este despegó. Ante aquel acto de generosidad, sentí un gran respeto por Beck.

Al cabo de quince minutos y desafiando nuestras mejores suposiciones, K. C. regresó y aterrizó como antes. Cuando finalmente hubimos dejado a Beck en el asiento trasero, todos suspiramos aliviados.

Posteriormente, ese rescate sería considerado el más grande de la historia de los realizados con helicóptero.

Habíamos hecho nuestro trabajo. No habríamos podido cargar con Gau o Weathers por la cascada sin correr grandes riesgos y ya no quedaba nadie a quien rescatar. Rob Hall, Scott Fischer y Yasuko Namba habían muerto. Doug Hansen y Andy Harris habían desaparecido y era muy improbable que siguieran vivos.

Cinco sherpas del equipo taiwanés llevaron el cuerpo de ChenYu-Nan al campo base. Cuando advirtieron que la noche se echaba encima y no llegarían, lo dejaron en la cascada y descendieron al campo base. A la mañana siguiente subieron a buscarlo y lo bajaron.

Y en cuanto a nosotros y nuestras esperanzas de llegar a la cima, tendríamos que reagruparnos en el campo base y pensar y hablar sobre ello, aunque, con la merma de suministros y la tristeza en el corazón, un nuevo intento parecía improbable.

El equipo IMAX llegó al campo base un día después que muchos de los supervivientes y, cuando dejamos atrás la cascada y seguimos el glaciar en dirección al campo base, Araceli, Sumiyo y yo rompimos a llorar. Por fin también nosotros, como los demás equipos, podíamos desahogarnos. La concentración y la disciplina que exige la montaña nos habían ayudado a afrontar la tragedia, pero, tan pronto como nos quitamos los crampones junto a la cascada, nuestras emociones se desbordaron.

El rio que salía de la desembocadura del glaciar de Khumbu estaba helado cuando llegamos por primera vez al campo base, pero el tiempo más caluroso de mediados de mayo lo había convertido en un pequeño pero agresivo torrente. El hielo sobre el que estaba situado el campo base se había derretido y las rocas de la superficie se habían contraído y desplazado. La nieve que rodeaba nuestro campo también se había derretido, dejando nuestras tiendas colgando de unas grandes plataformas de hielo tan altas como nosotros.

En el campo base, la gente se esforzaba en sacar conclusiones de los deprimentes hechos ocurridos en la montaña. Era fácil encontrar factores culpables, pero, cada vez que recordaba las acciones de todo el mundo, me maravillaba ante el extraordinario esfuerzo que casi todos los escaladores y sherpas habían hecho para ayudar a los demás. En concreto, Kiev Schoening y Anatoli Boukreev habían ayudado a escapar de la muerte a otros seis escaladores al sacarlos del collado sur. Y la ascensión que habían hecho Athans y Burleson la mañana del día 11 desde el campo III hasta el collado sur, con unos vientos extremos, era tan heroica como cualquiera de las realizadas esa semana. Ellos quitaron importancia a sus esfuerzos diciendo que el único rescate, técnicamente hablando, había sido el realizado por Ngawang Tenzing, el sherpa que había bajado a Makalu Gau desde el pie de la arista sudeste.

Se habían cometido errores. A algunos escaladores se les había hecho creer que el Everest es una montaña benigna. Sin embargo, en raras ocasiones se encuentran en la cima condiciones apacibles y una temperatura cálida. Sin previo aviso, pueden desencadenarse fuertes vientos y formarse nubes como surgidas de la nada. A menudo, los escaladores deben luchar desesperadamente por su vida.

¿Se podía haber hecho más por salvar a los que se habían quedado atrapados? El día después de la tormenta, el equipo IMAX y otros situados en los campos II y III se lanzaron hacia arriba. Me pregunté cuáles habrían sido las probabilidades de Yasuko Namba, yaciendo cerca de Weathers en el collado sur. Esa mañana se supuso que Namba estaba muerta, al igual que Beck, o que su rescate era inviable. Si hubiera estado viva y la hubieran arrastrado hasta una tienda y estabilizado, tal vez habrían podido asistirla en el campo IV, como ocurrió con Beck.

Al igual que Sumiyo, Namba representaba unas aspiraciones muy altas para los japoneses. Sería la primera japonesa que llegaría a la cima del Everest en casi veinte años y la primera persona de esa nacionalidad que habría estado en la cumbre de las Siete Cimas.

Para comprender los acontecimientos de aquella temporada se formularon muchos otros «¿y si…?». ¿Y si no hubiera habido tormenta? ¿Y si no se hubiese producido retraso a la hora de poner las cuerdas fijas en el escalón de Hillary? ¿Y si la comunicación por radio hubiese sido mejor?

Siempre hay respuestas satisfactorias, aunque quizá no convincentes, a estas y otras especulaciones. Las condiciones extremas del collado sur son casi imposibles de imaginar. A alturas extremas, tanto las víctimas como los rescatadores actúan con gran dificultad porque la hipoxia y el cansancio les restan capacidad de discernimiento. Cuando uno lucha por sobrevivir, las circunstancias de los que los rodean se vuelven menos urgentes. En situaciones aterradoras, las personas se vuelven egoístas. Incluso en las expediciones en las que no hay ninguna emergencia concreta, he visto escaladores que esconden sus reservas personales de comida en el campo base o en el campo II por miedo de que los suministros se acaben.

Los sherpas creen que las causas de las tragedias en la montaña son complejas. Las alineaciones planetarias, las profecías y la maduración del karma acumulado en otras vidas anteriores convergen en un destino inexorable. Sin embargo, cuando el factor de la razón se añade a la mezcla, el resultado puede cambiar muy deprisa. Personalmente creo que habrían muerto menos personas o ninguna si los jefes de los equipos se hubiesen ceñido a su estrategia del día de la cumbre y dado más prioridad a guiar a sus clientes que a coronar la cima. Ese día, las víctimas no fueron sentenciadas por un único incidente o decisión, sino por un conjunto de acontecimientos desafortunados y decisiones mal tomadas. Y, en última instancia, cada escalador había tomado la decisión personal de subir a la montaña aquel día.

La preparación física para el Everest es relativamente sencilla. La preparación mental es más difícil. El escalador tiene que extremar el cuidado y, sobre todo, aproximarse a la montaña sin arrogancia. Para los sherpas, el respeto es el apoyo de cada paso que damos. Casi todos los escaladores extranjeros respetan nuestras creencias y costumbres y se dejan guiar por ellas; de los que no lo hacen pensamos que están en parte «dispensados» por los demonios y deidades de la montaña, y no son conscientes de los procesos intangibles que ocurren a su alrededor.

Hay que estar siempre preparado para las condiciones más atroces. La tormenta del 10 de mayo, «monstruosa», como la calificaron con gran revuelo los medios de comunicación, tal vez no fue tan insólita. Sin lugar a dudas, los sherpas que subieron a rescatar supervivientes pusieron en peligro su vida. Sin embargo, algunos de ellos sugirieron que, de haber sido otra la dinámica, quizá podría haberse rescatado a Hall, se habría encontrado antes a Makalu Gau y, aunque era menos probable, quizá habrían podido bajar a Fischer.

Los sherpas no se habrían arriesgado tanto a cambio de nada. Más tarde hablé con algunos de ellos y me dijeron que habían esperado que algún miembro de la expedición de Fischer o de Hall comunicara por radio su intención de recompensar el rescate con unos 5000 dólares.

Los sherpas aman las montañas y se enorgullecen de su trabajo, pero su principal motivación es económica. Ayudar en las expediciones es para ellos un trabajo y no un pasatiempo. Tienen un fuerte sentido de compromiso profesional con sus equipos, pero ese sentido del deber no incluye poner excesivamente en peligro sus vidas. Obtener el sonam o mérito de salvar una vida es una motivación muy grande, pero la conducta compasiva también se expresa mediante el respeto a la propia vida.

Los sherpas responden a los incentivos económicos. Como han tomado la decisión de dedicarse a una profesión que saben que es de alto riesgo, están dispuestos a estudiar y considerar riesgos y beneficios adicionales. Dicho esto, debo suponer también que Ang Dorje, que era íntimo amigo de Hall y socio en sus negocios, hizo todo lo que estuvo en sus manos para rescatarlo sin tener en cuenta si había o no incentivos. Estaba verdaderamente destrozado por la muerte de Hall.

Después de que Hall muriera en la montaña, algunos sherpas escaladores especularon sobre si su fallecimiento no se debería a que había tomado mucho de la montaña sin dar nada a cambio. Este comentario tal vez sea algo injusto si tenemos en cuenta que los sherpas también tienen fama de utilizar la montaña para su provecho personal, aunque quizá no del mismo modo que los jefes de las grandes expediciones comerciales. Los sherpas van a la montaña por pura necesidad. Además, Hall se habría ganado el sonam y una reencarnación favorable por quedarse con su cliente Doug Hansen.

Me sorprendió saber, de boca de un sherpa, que Hansen, que subía por la cresta sudeste, estuvo dos veces a punto de dar media vuelta y retirarse al collado sur. Hall, que escalaba delante de él, volvió a bajar el escalón de Hillary para ayudarlo y animarlo. Después, sintiéndose culpable de haber forzado a Hansen por encima de sus posibilidades, no podía abandonarlo cerca de la cumbre y dejarlo morir allí. En definitiva, a pesar de lo que pueda decirse de su discernimiento y sus motivos, Hall se comportó como un amigo leal y un auténtico caballero.

Al parecer, la prensa se lo pasó muy bien montando una escena de mercenarios en la que Hall y Fischer competían entre sí. Sin embargo, creo que, a pesar del empeño y la ambición tan grandes que tenían, no eran rivales. Cada uno de ellos quería el triunfo para sí mismo y para su equipo. Cada uno competía consigo mismo, esperando batir un récord que atrajera a futuros clientes. Tal como aprendí en Estados Unidos, la cultura occidental está movida por el espectáculo. Los guías necesitan actuar y demostrar que pueden con todo.

Este empeño compulsivo fue el que ocasionó problemas a Hall y a Fischer. Ambos compartían una actitud de «ir por ello» que, en circunstancias controladas, resulta muy útil. En el Everest, sin embargo, todo es distinto. Como dijo Ed Viesturs, «uno no conquista el Everest; pisa la cima a hurtadillas y sale corriendo». Yo añadiría que lo hace con el permiso de la montaña.

En 1952 y 1953, a los sherpas les preocupaba que si la montaña llegaba a escalarse ya no se harían más expediciones y el Everest pasaría a ser historia. Esta preocupación se tradujo en cierto resentimiento hacia los esfuerzos de mi padre, sobre todo antes de su primera ascensión. Siempre tan práctico, Ang Tsering, sirdar de Rob Hall, también temía que las muertes de la temporada de 1996 supusiesen un descenso en el número de expediciones y de puestos de trabajo para los sherpas. Sin embargo, los guías y los sherpas vieron con sorpresa que las empresas que organizaban expediciones comerciales guiadas se veían desbordadas por el número de solicitudes. Poner en peligro la vida debía de ser el listón que los extranjeros querían saltar. Y cuanto más alto el listón, mejor.

A los sherpas no les molesta demasiado que los extranjeros se adjudiquen toda la gloria y el éxito de una ascensión. Los sherpas quieren estar bien pagados, a ser posible con primas, porque su principal deseo es sostener a su familia y contribuir al progreso de su poblado. Aprecian, sin embargo, el trato justo y el reconocimiento personal.

Pensé en lo que Trulshig Rimpoché había dicho sobre las penalidades que muchos años antes habían sufrido los habitantes de las proximidades del Chomolungma cuando la montaña fue profanada y la diosa Miyolangsangma, olvidada. La ignorancia, la ira y la codicia del samsara, que forman los verdaderos ejes de «La Rueda de la Vida», son infinitas y empecé a pensar que tal vez estábamos entrando en un nuevo ciclo de negligencia y sufrimiento como causa y efecto del karma colectivo.

Desde el campo base llamé a Soyang por el teléfono móvil y le expliqué, lo mejor que pude, lo que había ocurrido en la montaña. Nuestros familiares la habían llamado inquietos y su voz transmitía preocupación, pero también sonaba muy agitada. Pensé que seguramente suponía que íbamos a dejar la montaña y que yo regresaría a casa pronto. Sin decirle que tal vez consideraríamos la posibilidad de un nuevo intento, le conté que habíamos planeado quedarnos unos días más en el campo base para reflexionar sobre nuestra situación.

Me entristeció mucho escuchar en la emisora de «United News of India» la noticia de que tres sherpas escaladores de una expedición india también habían llegado a la cima del Everest el 10 de mayo desde el lado norte, pero que, desgraciadamente, una expedición japonesa que ascendía detrás los había encontrado muertos. Ang Tharkay, el hermano más joven de mi madre, que había ingresado en la policía de fronteras entre la India y el Tíbet a instancias de mi padre, se encontraba en esa expedición. Como la emisora no dio el nombre de los fallecidos, a mi ansiedad general se añadió un motivo más de preocupación.

Los indios eran paisanos míos y recordé mis aspiraciones juveniles de subir con ellos en 1983, cuando esperaban que la primera mujer india llegara a la cumbre. Mi cuñado Lhatoo Dorjee coronó la cima con esa expedición.

En esa época, la India no era famosa por sus montañeros e, incluso ahora, hay muy pocos escaladores deportivos. Sin embargo, 35 graduados del «Himalayan Mountaineering Institute», fundado por mi padre, han subido al Everest. Los escaladores indios son vigorosos y entregados, y han adoptado de todo corazón el espíritu montañero que yo llamo «tradicional», basado en la camaradería no competitiva.

En la India, los escaladores no gozan del reconocimiento público que tienen los actores de cine o los industriales. Su única motivación es su amor por la montaña y quizá también el sentido de peregrinación. Los tres sherpas de la cara norte murieron por ese amor.

Más tarde me contaron algo que no ha sido del todo aclarado. Al parecer, los japoneses habían visto a los sherpas indios en dificultades cuando pasaron camino de la cumbre. Me dolió pensar que tal vez podían haberlos ayudado y me pregunté si era posible que unos escaladores pasaran junto a otros que tenían problemas y no los socorrieran. Me alivió saber que mi tío no estaba entre los fallecidos y oír decir a Matt Dickinson, que escalaba el Everest por el lado norte, que le había parecido que los japoneses no estaban en condiciones de organizar un rescate a aquella altura y con aquel mal tiempo.

El 14 de mayo, cuatro días después de la violenta tormenta, los afligidos compañeros de equipo de Rob Hall y de Scott Fischer oficiaron un funeral improvisado en el lhap-so del campo base. Aquella sería la última vez que los dos equipos estarían juntos. El primer grupo de escaladores emprendería el regreso a casa aquel mismo día.

La mañana amaneció nublada. Un manto de melancolía envolvió los emotivos actos y los supervivientes permanecieron de pie, en silencio, mientras los sherpas quemaban ramas de junípero al pie de la pequeña roca que formaba el altar del lhap-so. Ardieron durante todo el funeral y, al alzar la vista para contemplar cómo se elevaba el fragante humo, vimos también la montaña y la cumbre. Pedí en silencio a Miyolangsangma que nos perdonase a todos y le agradecí el haber permitido que tanta gente sobreviviera.

Lobsang Jangbu y Ang Dorje, los respectivos sirdars de Fischer y Hall, prepararon los objetos rituales y las ofrendas. Un monje escalador se sentó con las piernas cruzadas y recitó textos budistas mientras los sherpas y los escaladores extranjeros dejaban barritas de chocolate y otras ofrendas en el altar, alrededor de una foto de Fischer.

Por turnos, los escaladores y el personal del campo base rindieron su último homenaje a los escaladores muertos.

Neal Beidleman fue el primero que habló; tuvo que interrumpirse para contener las lágrimas y luego hizo una pausa para sollozar. Algunos recitaron poemas y muchos lloraron, entre ellos Lobsang Jangbu, para quien Fischer había sido como un hermano o un padre. Otros desenterraron recuerdos de aventuras conjuntas con los escaladores muertos, como para aferrarse a la vitalidad de esos tiempos y no perderlos.

Recé para que los escaladores tuvieran una reencarnación favorable, y también lo hice por mi padre. El 14 de mayo se cumplía el décimo aniversario de su funeral. Pensé en lo mucho que lo echaba de menos y en lo que me habría gustado que pasáramos más tiempo juntos. Con demasiada frecuencia estaba de viaje, distraído u ocupado en cualquier cosa, y no podía contestar a mis preguntas sobre la escalada y la vida. Y también sobre la muerte. En aquellos momentos deseé que estuviera conmigo y que desde la tumba me contase cómo era la vida futura y me ofreciese guías y consejos que me permitieran comprender su tránsito, un tránsito que estaban haciendo los escaladores por los que rezábamos.

Cuando mi padre murió, yo me hallaba en Estados Unidos. La última vez que lo vi fue un año antes en un albergue del Gobierno en Nueva Delhi, cuando iba a emprender mi primer viaje al extranjero para asistir a la universidad. Mi padre me presentó a unos legendarios escaladores indios, el coronel Narendra Kumar, alias «Toro», y el comandante Jogindar Singh, que eran viejos amigos suyos. Eran unos jóvenes alegres y valientes, pero en aquella época no les presté mucha atención. De hecho, fue en Delhi donde mi padre y yo hablamos por primera vez sobre nuestra vida y el futuro. Me aconsejó que trabajara mucho, que fuera sincero y que no cambiara.

«Sé que la universidad será para ti un lugar nuevo y foráneo —me dijo—, pero confío en que podrás cuidar de ti mismo. Lo que quiero decir es que confío en ti».

Fue allí, en Delhi, donde lo vi como algo más que un padre. Era un compañero de viaje, un peregrino, un nedrog o compañero en el camino de la vida. Entonces experimenté una sensación inesperada e incómoda: quizá no volvería a verlo. Él debió de sentir lo mismo porque pensé que había elegido a propósito ese momento para quitarse el manto paterno, previendo que no tardaría mucho en tener que quitárselo a la fuerza. Cuando nos separamos, lloré.

Todos los sherpas y escaladores de la montaña deberían ser conscientes del riesgo para la vida que supone ascender el Everest y, sin embargo, algunos escaladores occidentales parecían verdaderamente sorprendidos por la tragedia, como si se tratara de algo que no podía ni debía haber ocurrido.

Pensé que las familias sherpas pasan por eso constantemente. Tal vez parezca injusto, pero, a pesar de las lágrimas, no me pareció notar un sentimiento de pérdida profundo y sincero en muchos de los que lloraban. Era como si algunos se sintieran aliviados de no haber sido ellos los fallecidos, como si la tragedia solo hubiese empañado su satisfacción por llegar a la cima. Araceli pensó que algunos presentaban excusas por lo que habían hecho en la montaña y que tal vez las lágrimas que derramaron se debieron más a la tensión que al dolor.

Afrontar la muerte nos lleva a interrogarnos a nosotros mismos y a evaluar nuestra vida, pero ¿era esa la pista que la gente seguía?

Después de una muerte, como forma de catarsis, los occidentales tienden a exteriorizar sus recuerdos y emociones. En mi opinión, esta no es una forma completamente satisfactoria de afrontar un tránsito como la muerte. Los sherpas sentimos tanto como cualquiera la muerte de los seres queridos, pero gran parte del dolor y la culpa lo expresamos mediante rituales, ofrendas, prácticas religiosas y plegarias. Hablar y llorar entre amigos no basta. Creemos que los familiares, los lamas, las plegarias y la propiciación son esenciales para guiar a la persona fallecida a una reencarnación favorable.

En los días que siguieron a la tragedia del 10 de mayo, mi mente se llenó de las enseñanzas sobre la muerte: cómo hay que prepararse para ella, cómo afrontarla y qué significa. Los budistas contemplan la muerte como un punto de inflexión en «La Rueda de la Vida», el ciclo interminable de nacimiento, muerte y reencarnación. La muerte forma parte de un continuo, una progresión que los budistas esperan que tenga como resultado, después de no excesivos millones de ciclos, la iluminación y la liberación de la Rueda para los individuos y, en última instancia, para todos los seres conscientes.

¿Qué determina todo eso? Los lamas dicen que los factores clave en nuestra reencarnación son el mérito y el karma que acumulamos durante la vida, nuestros pensamientos finales en el momento de la muerte y nuestra capacidad para navegar por las aterradoras distracciones del período del bardo o de transición después de la muerte. La práctica budista nos enseña a permanecer conscientes durante ese estado desorientador e inquietante, y a reconocer las pavorosas visiones y sonidos del bardo como manifestaciones ilusorias de las emociones negativas desencadenadas.

He notado que los sherpas, y los indios y los nepaleses en general, se toman la vida menos en serio que los occidentales, sabedores tal vez de que esta no es más que una de las muchas que tenemos. Se puede llegar a la conclusión de que somos unos fatalistas y que nos resignamos alegremente al hecho inevitable de la reencarnación.

Sin embargo, es contraproducente resignarse a la reencarnación en la existencia del samsara, a la que estamos tan apegados, porque, si no hemos acumulado una inmensa reserva de méritos, es posible incluso que no nos reencarnemos como humanos. La «valiosa vida humana» describe nuestra reencarnación mortal humana, que solo se concede a los practicantes y a los creyentes más devotos y auténticos, y a los que tienen un buen karma acumulado de las otras vidas. Pensar en ello resulta estimulante o deprimente, ya que, como dicen los lamas, una reencarnación humana es tan improbable como que una tortuga que nade por los océanos del mundo sea capturada por una sola red colocada al azar.

Precisamente por eso, es una pena malgastar la valiosa reencarnación humana. En las montañas he visto a occidentales corriendo riesgos innecesarios. Y en Katmandú es frecuente ver a los jóvenes corriendo como posesos con el coche o la moto, con los faros apagados. Esas personas o no son conscientes de los riesgos o deciden hacer alarde de ellos.

Las enseñanzas y las creencias budistas fueron lo único que pudo guiarme durante la tragedia y sentí que mi fe en ellas se incrementaba.

Mis emociones eran un mar agitado, y las palabras de los lamas, una isla, un refugio. De hecho, la acción de «refugiarse» en las tres gemas —el Buda, las enseñanzas del dharma y la comunidad de practicantes— constituye una de las piedras angulares del budismo y el primer paso que damos cuando emprendemos el camino espiritual.

Una vez refugiados, hacemos el voto del bodhisattva, y prometemos obrar desde una base de compasión y dedicar a los demás cualquier mérito que obtengamos.

No sé por qué, pero me parecía correcto, en parte porque sonaba tan absolutamente lógico como las leyes de la física y la termodinámica que había estudiado en el colegio universitario de Wisconsin. Al menos, en el caso del budismo, la religión y la ciencia son compatibles. Los principios y las explicaciones espirituales están maravillosamente reflejados en la ley del universo físico. Los últimos descubrimientos científicos reiteran incluso lo que dijo Buda y lo que los sabios religiosos observaron hace más de dos mil años.

El karma, por ejemplo, no es más que la ley de causa y efecto. Del mismo modo que toda acción muestra una reacción opuesta equivalente, nuestros actos tienen consecuencias favorables y desfavorables, con la misma naturaleza inevitable y la misma precisión que las leyes físicas. Y de la reencarnación podemos decir que la materia (del mundo físico) y la conciencia (del mundo espiritual) ni se crean ni se destruyen.

En las enseñanzas de Buda encontramos también el génesis de la teoría del Big Bang. El universo se forma, continúa durante eones y luego se destruye para formarse otra vez. Los lamas dicen que hace tiempo que se auguró, y definió incluso la descarga de grandes energías que se obtiene mediante la división del átomo.

El budismo no exige lealtad y pide, calladamente, ser investigado. Se trata simplemente de una explicación del cosmos, tanto el externo como el interno. Pensé que cierta comprensión de esos principios me habría resultado muy útil en esos momentos en que intentaba conciliar mi yo interior con la tarea exterior de descubrir por qué estábamos allí y hacia dónde íbamos.

Casi todos los que asistieron al funeral se dispersaron una vez terminado a fin de recoger sus enseres y partir. Muchos escaladores se fueron valle abajo solos, en vez de hacerlo en grupo, como si este fuese una estructura útil para subir a la montaña pero que no merecía ninguna lealtad fuera de ella. «Una vez se ha cruzado el río, la suerte está echada», dice un proverbio sherpa. Vi cómo se marchaban algunos escaladores y luego me dirigí a la cocina. Allí estaban los sherpas, un tanto deprimidos. Algunos no habían recibido ni siquiera unas palabras de agradecimiento de los clientes a los que habían ayudado a bajar, a menudo con gran esfuerzo. Los clientes se limitaron a marcharse sin despedirse y todos notamos ese tipo de comportamiento.

Por primera vez en la temporada, sentí en la montaña una soledad como no había experimentado desde la época que pasé en Estados Unidos. A los 18 años, cuando llegué a ese país, me quedé impresionado por la magnitud del lugar. Los aldeanos sherpas, como mi padre antes de que empezara a viajar, tienen ideas fijas aunque muy vagas de los países extranjeros y modernos. Antes de estudiar geografía, los metíamos todos en el mismo saco: Hong Kong, Malaisia, Japón y Estados Unidos eran provincias del mismo mundo moderno, cercanas unas a otras pero muy alejadas de nosotros.

Estados Unidos es un país joven, con una cultura dinámica e inmadura, en fase de formación. En el ámbito técnico y de progreso material, está en cabeza del mundo desarrollado. En el ámbito de la cultura y la tradición, su progreso es menor. En Estados Unidos noté que el significado y los vínculos estaban ausentes de mi vida, como si el país careciera de núcleo espiritual, fuera todo impulso y no tuviera un centro.

Como muchos sherpas, suponía que Estados Unidos era un país próspero y desarrollado en virtud de su progreso espiritual, pero los que lo hemos visitado nos hemos preguntado a dónde ha ido a parar esa espiritualidad y el sentido de lo sagrado. Ahora comprendo que su ausencia es la fuente de la inquietud, la insatisfacción y la confusión que, según constaté con mis propios ojos, sufren muchos estadounidenses. La riqueza y las posesiones materiales no han aliviado su malestar; tal vez lo hayan empeorado.

Durante mi estancia en Estados Unidos estuve con grupos de hindúes de la India y Nepal en su primera visita a una metrópoli como Nueva York. Todos se quedaban pasmados con la tecnología —aviones, puentes y rascacielos—, hasta el punto de sentirse abrumados. En los desfiladeros de cemento y acero de las ciudades, se quedan petrificados y se sienten insignificantes. Sin embargo, a los budistas tibetanos, debido a nuestras enseñanzas de temporalidad, apenas nos impresionan esas creaciones humanas. Al mirarlas, sabemos que dentro de poco —enseguida, en relación con los eones y las eras con las que medimos el tiempo— se habrán desmoronado y desaparecido.

Comprendo por qué nuestra gente, sobre todo los jóvenes, están dispuestos a abandonar su cultura y sus valores para perseguir sueños en tierras extranjeras, ya que, por lo general, ganan suficiente dinero y lo pueden enviar a casa. Además, la calidad de la enseñanza pública en el Himalaya es lamentable. Sin embargo, me entristece que muchos de mis compatriotas nunca hagan realidad sus sueños y, en caso de que estos se cumplan, no les satisfacen. ¿Podrán recuperar su cultura de nacimiento si algún día deciden volver? ¿Sabrán dónde encontrarla? ¿Tendrán la disciplina y la paciencia suficientes para abrir el corazón y la mente a las enseñanzas que se han desarrollado en su tierra durante siglos?

En Khumbu, los visitantes extranjeros se quejan de la desaparición del estilo de vida sherpa tradicional y muchos se culpan por haber sido ellos quienes han impulsado a los sherpas en su frenética carrera tras lo moderno.

Los turistas, sin embargo, no son la razón principal de este cambio, al menos directamente, y creo que se sobrestima el impacto que tienen en la cultura. Los excursionistas y los escaladores han proporcionado a los sherpas la riqueza que necesitan para convertirse en consumidores materialistas, pero poco han aportado en lo que respecta al contenido y el estilo de vida resultante. Lamentablemente, las televisiones asiáticas vía satélite, el cine indio y la capital se han convertido en nuestros nuevos marcos de referencia culturales. Los occidentales y los orientales suponen que el materialismo es el camino más fácil para la realización humana, pero, a la larga, tal vez no resulte muy gratificante.

En conjunto, las tradiciones mejor mantenidas son las que no están expuestas al mundo exterior. Sin embargo, y por sorprendente que parezca, incluso con el paso de 15 000 turistas relativamente ricos todos los años por sus poblados, los sherpas de Khumbu han sabido mantener y proteger sus tradiciones.

En parte como resultado de sus mayores ingresos, los sherpas han renovado su apoyo a los festivales y a las tradiciones religiosas y cada vez mandan más a sus hijos a los monasterios. En otras palabras, algunos sherpas gastan su dinero en ser mejores sherpas.

Durante mi etapa universitaria, notaba constantemente las diferencias entre Oriente y Occidente. Escuchaba con atención las conversaciones y los comentarios de mis compañeros y comparaba mi experiencia y mis antecedentes con los suyos. Cuando me presentaba, una reacción general era la siguiente: «¿Eres de Darjeeling? Genial, hombre, excelente», seguido de un «¿y dónde está Darjeeling?».

Estados Unidos me pareció un país organizado, preparado y planificado. Me resultó fácil convencerme de que allí estaba haciendo algo importante, aunque pronto empecé a preguntarme qué estaba logrando y qué lograban los que me rodeaban. El éxito era el santo grial universal y mis compañeros de clase estadounidenses empezaban a perseguirlo incluso antes de haberse graduado. ¿Qué esperaban que les diera? ¿Más tiempo libre? ¿Más bienes materiales? Estados Unidos tiene innumerables aparatos que ahorran tiempo. ¿A qué se debe, pues, que los estadounidenses parezcan más presionados por la falta de tiempo que otros que no disfrutan de esas comodidades?

Un sociólogo extranjero ha calculado que los granjeros del Himalaya que tienen una economía de subsistencia disfrutan de más tiempo libre que los occidentales. Es cierto que, en ausencia de electrodomésticos, necesitamos tres horas para hacer la cena y otras tres para preparar el desayuno, pero mientras cocinamos estamos juntos y hay actividad, discusiones, visitas, risas y aprendizaje. Así, nuestro trabajo hace las veces de ocio, aunque, por lo general, no distinguimos mucho entre ambas cosas.

La primera vez que vi la televisión en mi vida fue durante mi último año de estudiante en Saint Paul’s, a principios de los ochenta, y me advirtieron que permaneciera a una distancia de cinco metros del aparato como mínimo. En Estados Unidos me sorprendió que mucha gente creyera que los combates de lucha libre por televisión eran reales. Allí, hasta las peleas son artificiales. ¿Y para qué necesita la gente todas esas cosas que se anuncian en la publicidad?

Yo no propondría que el budismo se enseñara como asignatura obligatoria, pero es una pena que las bases del budismo tibetano, «Las Cuatro Nobles Verdades», no puedan transmitirse de una manera sencilla a personas que tan desesperadamente parecen necesitarlas:

1. Toda la vida es sufrimiento.

2. El sufrimiento está ocasionado por el deseo.

3. La manera de eliminar el sufrimiento consiste en reducir los deseos.

4. La práctica budista es el camino que lleva a la cesación del deseo.

En el plano intelectual, «Las Cuatro Nobles Verdades» son sencillas. Los lamas dicen que comprenderlas y aplicarlas es aún más sencillo. Sin embargo, entre la seducción de la comodidad y el éxito, a los seres humanos les resulta muy difícil y doloroso ponerlas en práctica. A menos que estemos dispuestos a dar el primer paso, esta comprensión permanecerá fuera de nuestro alcance. La incapacidad de renunciar a lo que nos da placer y la tendencia a evitar el trabajo difícil deben de ser inherentes a la naturaleza humana, aunque creo que es el miedo al trabajo lo que nos limita.

En Estados Unidos vi gente que siempre buscaba atajos o versiones condensadas de la espiritualidad. En Occidente muchas personas consideran que irán al cielo —que para mí es lo mismo que el nirvana o la iluminación— simplemente porque creen en Dios.

En mi opinión, no es tan fácil. Los lamas creen que las conversiones religiosas y otras poderosas experiencias místicas son importantes y actúan como recordatorios auténticos del valor de la fe, pero tales aventuras espirituales solo son un comienzo y no un fin, ya que no garantizan el cielo o una reencarnación favorable. Incluso es posible que no aporten una comprensión y una visión excepcionales. Según los lamas, esto se debe a que toda la experiencia ordinaria es temporal, incluidas las experiencias místicas y la emoción de subir al pico más alto del mundo.

El budismo nos enseña cómo conseguir que esas experiencias apasionantes, las que nos confirman la existencia de la vida y la muerte, duren más sin necesidad de escalar la montaña. Para muchos, lamentablemente, seguir las enseñanzas budistas es más difícil que la escalada. Los lamas reiteran que las lecciones están ahí, en la palma de nuestra mano, pero a mí, como a tantos otros, me fue muy difícil aprenderlas.

Por lo que sabíamos, diez personas habían muerto en la montaña, y las palabras de Chatral Rimpoché resonaron de nuevo en mi mente: «¿Por qué quieres hacer eso?». ¿Por qué queríamos hacerlo? ¿Valía el precio que esas personas habían pagado?