La ira de la Diosa

Tras haber pasado siete veces por la cascada de hielo, empecé a desarrollar una estrecha, aunque inquieta, relación con ella. Ya tenía el rostro hinchado y quemado por el sol y, cuando llegué de nuevo al Cwm occidental, el sol me bañó con toda su fuerza.

En el campo II, David se mostraba cautamente optimista. Íbamos bien de fechas y, si el buen tiempo y nuestra salud se mantenían estables y la cámara IMAX continuaba funcionando debidamente, podríamos llegar a la cumbre y filmar allí. Araceli, Sumiyo y yo, los tres miembros del equipo que no habíamos subido nunca por encima del collado sur, no las teníamos todas con nosotros. Hablábamos poco de la montaña.

La noche anterior a la subida al campo III, Sumiyo se fracturó una costilla a causa de un violento acceso de tos, cuando todavía estaba recuperándose de la que se había roto tres semanas antes. Por desgracia, poco puede hacerse por las costillas rotas, y la curación, a esa altitud, es muy lenta.

Sumiyo restó importancia a su dolencia y mantuvo que no afectaría a su actuación, pero no se me escapó que le dolía intensamente. David y yo notamos que Sumiyo intentaba disimularlo. Entonces nos contó que no había notificado a su padre que iba a ascender el Everest, por temor a que se preocupara en exceso.

En último término, yo temía que la debilidad de otros equipos en la montaña nos afectara más que nuestras propias carencias. Normalmente no se tarda más de tres horas en subir del campo base al campo I a través de la traicionera cascada de hielo, pero los clientes con guía y algunos miembros de los grupos taiwaneses y sudafricanos habían tardado cinco o seis horas, casi el doble de lo habitual. Su lenta progresión no solo había levantado dudas respecto a su forma física para llegar más arriba, sino que nos llevaba a preguntarnos si no nos causarían algún retraso peligroso.

El 7 de mayo subimos del campo II al campo III, transportando cargas todavía.

En el campo III compartí tienda con Robert y Sumiyo; David, Ed y Araceli ocuparon la otra. Por la tarde, el tiempo empezó a ponerse raro. No era malo, en realidad, pero la bruma alta y los cirros deshilachados nos indicaban que las condiciones podían empeorar.

Desde el campo III observamos la parte alta de la montaña. El «tren» seguía en marcha; el viento continuaba soplando en la cresta sudeste y se precipitaba sobre el collado sur como si fuera a desplomarse en el Cwm occidental. Ahora que por fin íbamos a emprender el ascenso a la cumbre, tal vez la montaña se dispusiera a rechazarnos.

En la cumbre todavía seguía soplando la corriente en chorro y otros ocho equipos ascendían siguiendo nuestra estela, a solo una jornada de distancia.

Aquella misma tarde echamos una detenida mirada al Cwm y vimos una procesión casi interminable de escaladores que se dirigían desde el campo I hasta el campo II. La mayoría de ellos eran clientes de Scott Fischer y de Rob Hall, más los taiwaneses, los sudafricanos y varias decenas de sherpas que realizaban labores de apoyo. Todos ellos saldrían hacia el campo III a la mañana siguiente.

«Siento que nos están estrujando», dijo David mientras volvía la mirada de los montañeros de más abajo a las nubes altas del cielo.

Ed y David calculaban que la verdadera ventana de buen tiempo de aquel año llegaría con el mes más avanzado. Teniendo eso en cuenta, parecía prudente dejar que los otros grupos nos adelantaran y, en consecuencia, decidimos retroceder al campo II y esperar.

Al descender, pasamos junto a los jefes de los equipos comerciales, que empujaban animosamente a sus clientes por la cara del Lhotse. Su mirada buscaba la nuestra con inquieta curiosidad. David se quedó perplejo cuando uno de los guías le comentó que pensaba llevar a la cumbre a todos y cada uno de sus clientes.

David no dijo nada, pero más tarde nos comentó lo que pensaba: «Pues sí. Avanzan bien y, si el tiempo, las fuerzas y otras circunstancias continúan soplando a su favor…, pues sí, posiblemente lo consigan».

Estreché la mano de algunos de aquellos montañeros y les deseé suerte.

Robert se cruzó con Rob Hall, quien le expresó su preocupación por las rocas y los trozos de hielo que nuestro equipo podía dejar caer sobre su grupo, aunque llevábamos un cuidado extremo para evitarlo. Robert consideró que mejor haría Hall en concentrar su preocupación en sus clientes.

Poco después una roca, que probablemente había desprendido alguien de más arriba, pasó silbando a dos palmos de la cabeza de Robert.

Se notaba que algo iba mal. Aunque aquellos montañeros podían tener un efecto adverso en nuestro intento de hacer cumbre y en nuestra seguridad, yo me sentía más preocupado por ellos, por cómo les iría y por lo que pudiera sucederles. Yo todavía no había estado a gran altura en el Everest, pero tenía muy presente que la hipoxia y el agotamiento en la zona de la muerte, a 8000 metros, sería una combinación peligrosa para escaladores noveles en el Himalaya. Incluso la ruta del campo II al campo IV era arriesgada, aunque la mayor parte estaba asegurada con cuerdas fijas.

Cada vez que nos cruzábamos con alguien, teníamos que soltar las cuerdas de seguridad de la cuerda fija y volverlas a fijar a ella tras su paso, y después hacer lo mismo con los ascendedores, de forma que siempre tuviéramos una cuerda sujeta a la cuerda fija. ¿Y si algún cliente pisaba la cuerda y la segaba con los crampones? Si un escalador caía, arrastraría consigo a otro, y luego a otro, hasta que los anclajes saltaran como una costura reventada.

En la cara del Lhotse, especialmente, numerosos escaladores empleaban las cuerdas fijas para ayudarse a subir y se colgaban pesadamente de los ascendedores cada vez que los deslizaban cuerda arriba; utilizaban la cuerda como instrumento para escalar en lugar de como recurso de seguridad. En todo momento tuve mis reservas acerca de los anclajes y evité colgar mi peso de ellos, incluso cuando había pocos escaladores ascendiendo por la ruta.

Al ritmo al que avanzaban aquellos escaladores, no costaba imaginar un exceso de gente y atascos en la parte final, que podían retrasar peligrosamente a los escaladores más rápidos. Si uno o dos montañeros desfallecían o sufrían una lesión, los que estuvieran cerca se verían obligados a ayudarlos y desgastarían seriamente sus propias reservas de energía.

Nunca vacilaríamos en ayudar a un escalador en apuros, pero sabíamos que, al hacerlo, pondríamos en peligro nuestra expedición. Según los cálculos de David, para llevar la cámara IMAX a la cumbre y filmar allí tendríamos que destinar a ella un mínimo de diez miembros del equipo: David y Robert para filmar; Ed, Araceli y yo para posar; dos sherpas para la cámara; uno para llevar el pie de esta, los accesorios y los rollos de película, y dos más para llevar botellas de oxígeno. Todos seríamos fundamentales para la ascensión y para la película.

Cuando llegué al bergschrund, un acantilado de hielo vertical al pie de la cara del Lhotse, la japonesa Yasuko Namba estaba en plena ascensión y me pidió ayuda. Le tendí la mano y la ayudé a encaramarse en el reborde. Lo habría conseguido sola, pero con dificultad. Me asombró que una escaladora de solo mediana experiencia hubiera llegado tan arriba.

Durante el descenso, me sentí irritado y envidioso, como si estuviéramos abandonando a nuestros colegas y amigos montañeros. ¿No estaríamos desperdiciando una buena filmación en la cumbre? Racionalmente, la decisión parecía sensata, pero el corazón me decía que diera media vuelta y continuara hacia arriba. ¿Por qué descendía con buen tiempo? Quizá era nuestra única oportunidad; además, aunque volviéramos a tener una ventana de buen tiempo, era un fastidio malgastar las energías escalando de nuevo hasta el punto que ya habíamos alcanzado para ahora retirarnos. Ya estábamos fatigados. ¿Volveríamos a tener la fuerza y la motivación necesarias para intentarlo otra vez? Y el 9 de mayo era una fecha simbólica: el aniversario de la muerte de mi padre.

El amontonamiento de gente quizá no representara un problema. En 1993, 29 escaladores alcanzaron la cumbre el mismo día. Sin embargo, en 1993 también se produjeron muertes en la montaña, entre ellas la de mi primo Lobsang Tsering. Pensé en las seis retiradas de mi padre antes de la séptima y victoriosa y entendí el mensaje que había intentado transmitirme en mi adolescencia al ver mi inquietud por salir a escalar la montaña: paciencia. Quien actúe con diligencia y aceptación recibirá todas las dichas y bendiciones. La montaña nunca se mueve de sitio; siempre habrá otra ocasión de escalarla. En el Everest, la impaciencia puede resultar fatal.

A mediados de los ochenta, nadie alcanzó la cumbre durante tres temporadas consecutivas, pero pocos de los guías de 1996 estaban en el Everest en esa época. A la larga, incluso los mejores montañeros apenas tienen el 50% de probabilidades de hacer cumbre. El veterano escalador Pete Athans no llegó a la cima hasta su quinto intento. Hasta 1996, Ed Viesturs, probablemente el escalador estadounidense más fuerte, solo llegó en tres de sus siete intentos.

Los clientes con guía, por otra parte, contemplaban sus probabilidades de manera distinta, sobre todo los que ya habían tenido que volverse un par de veces y tendrían que invertir considerables fondos, tiempo y esfuerzos para realizar otro intento. Quizá sea el tamaño intimidador del Everest lo que fuerza a algunos montañeros a perder el sentido de las prioridades. En plena ascensión, lejos de sus países y de su entorno familiar, la montaña se convierte en una pasión consumidora, seduce a algunos y les produce una sensación de importancia, de tener una misión, y tal perspectiva lleva al olvido de las normas de prudencia. Si además se siente la desesperación de no tener más oportunidades, estos montañeros tienden a tentar a la suerte y corren riesgos sin la experiencia necesaria para medirlos con cuidado.

Los sherpas reconocieron a regañadientes que habíamos obrado bien descendiendo, aunque perderían la prima de grandes altitudes si no volvíamos a intentarlo. Yo no estaba seguro de que quisieran esperar mucho tiempo a tener una nueva oportunidad.

Por la noche, en el campo II, un sueño premonitorio, un mensaje, me atenazó el estómago: ocurriría un accidente en la cara del Lhotse. Percibí que el sueño me era transmitido por mi padre. Por la mañana me convencí de que solo se había tratado de una autosugestión, generada por la visión de los grupos comerciales ascendiendo por la cara del Lhotse como una hilera de hormigas tronco arriba. O tal vez la causa fueran los perturbadores relatos de mi padre sobre la subida de la cara del Lhotse hacía cuatro décadas.

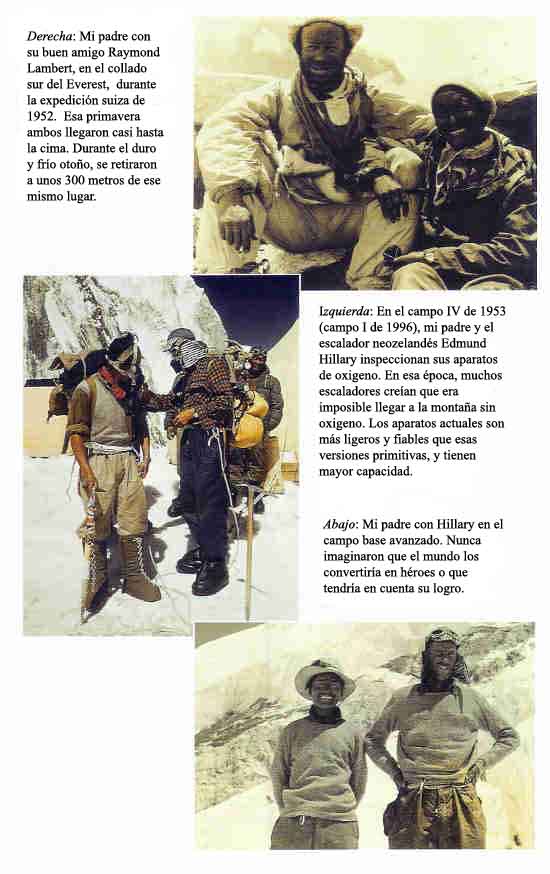

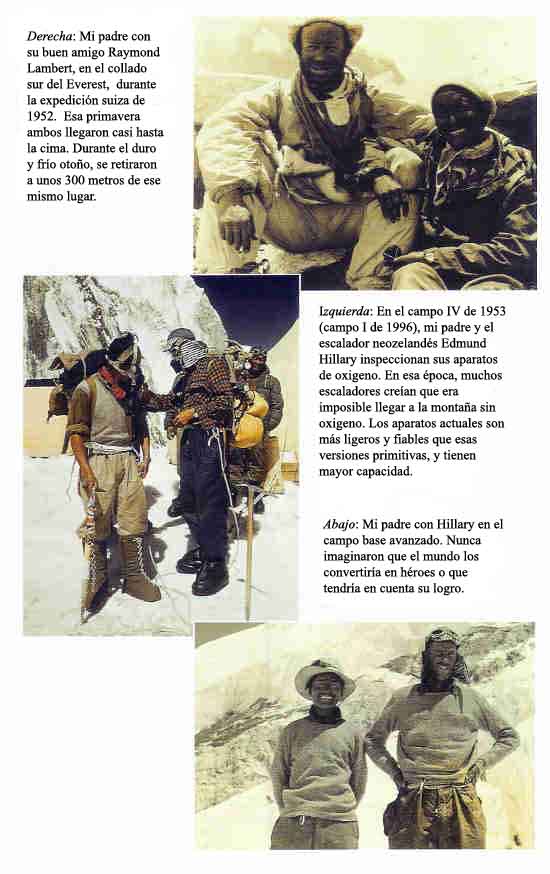

En el año 1952, nadie confiaba en que la montaña pudiera escalarse en otoño. Sin embargo, los suizos no tenían plazo para esperar, porque los británicos disponían del único permiso concedido para la primavera de 1953.

Hasta el otoño de 1952, los escaladores tomaban una ruta relativamente directa desde el campo II hasta el collado sur, pasando bajo el espolón de Ginebra. Esta vía está expuesta a aludes y caídas de piedras, sobre todo una sección de diez metros que actúa de tobogán de aludes. Mientras mi padre se encontraba en el campo II, se produjo allí un accidente y, horrorizado, pudo observarlo con unos prismáticos. Una decena de sherpas avanzaban con un tal doctor Chevalley y un tal señor Spóhel, y abajo, antes del campo II, iban encordados en cuatro grupos, tres por cordada. Apenas habían subido un corto trecho por encima del campo II, oyeron un estruendo más arriba, pero fue un aviso insuficiente para que pudieran evitar la cortina y los bloques de hielo que cayeron. Los montañeros se aplastaron contra la pared buscando refugio como pudieron bajo protuberancias de la ladera. Varios de ellos recibieron golpes de pequeños fragmentos de hielo, pero nadie resultó herido de gravedad, salvo Mingma Dorje, que estaba en una cordada con mi primo Topgay. Tal vez se atrevió a levantar la cara y mirar hacia arriba, porque un bloque de hielo le dio de lleno en el rostro. Se quedó colgado de la cuerda, flácido, y Topgay y el otro sherpa se apresuraron a socorrerlo.

Mientras escoltaban a Mingma Dorje hacia el campo II, se produjo otro incidente. Tres sherpas, asustados quizá por lo ocurrido, subían muy juntos cuando al primero le falló el pie y resbaló. El tirón desequilibró a los otros dos y los envió a todos dando tumbos ladera abajo. Se detuvieron finalmente donde la ladera se suavizaba, unos cientos de metros más abajo. Los tres estaban heridos, uno con la clavícula rota, y tuvieron que bajar al campo base y privar a la expedición de tres de sus sherpas más fuertes.

El estado de Mingma Dorje revestía gravedad. Además de las heridas en la cara, el doctor Chevalley descubrió que una aguja de hielo o una costilla rota le había perforado el pulmón. Chevalley y otras personas lucharon toda la noche por mantenerlo con oxígeno, pero murió antes del amanecer.

Comprensiblemente, los sherpas estaban inquietos y asustados. Mingma Dorje era la primera persona que moría en el Everest en casi 18 años y la primera en hacerlo en la cara sur de la montaña. Los suizos, que siempre se preocupaban de los sherpas y de sus necesidades, conferenciaron con mi padre. Le dijeron que si la mayoría de los sherpas deseaba abandonar el intento en aquel punto, accederían a retirarse. La temporada de la primavera de 1952 en el Everest tampoco había resultado fácil para los suizos y mi padre había tenido grandes dificultades para encontrar 35 sherpas dispuestos a comprometerse para la escalada el otoño siguiente. Sin embargo, tras conversar y reflexionar, los sherpas decidieron seguir adelante.

Después de los accidentes, suizos y sherpas pasaron muchos días abriendo la ruta —más segura— que se utiliza hoy día y que lleva más a la derecha, por la cara del Lhotse, y luego cruza por el medio del espolón de Ginebra y desciende 30 metros hasta el collado sur.

Mi sueño, los pronósticos de los lamas y la profecía sobre los sufrimientos de mucha gente en la vecindad de la montaña se verían cumplidos antes de lo esperado. La mañana del 9 de mayo estaba sentado a la entrada de la tienda cocina del campo II, tomando té y atento a las conversaciones por radio, cuando observé a un sherpa que andaba por el campo moviendo piedras y comprobando los contravientos de las tiendas. Era Au Passang, de 60 años, que había participado en la increíble cifra de 35 expediciones al Everest. Con el paso de los años, Au Passang había hecho incontables ascensiones al collado sur, pero nunca le había interesado seguir hasta la cumbre. Siempre andaba rezando, cantando un mantra y trabajando o buscando alguna ocupación. Sus facciones suaves y llenas de arrugas expresaban compasión y comprensión y, en cierto modo, me sentía más seguro cuando él estaba cerca, como me sucedía en compañía de mi abuelo Gaga.

Por la mañana, Jangbu Sherpa había ascendido del campo II al collado sur con una carga pesada. Cuando se aproximaba al campo III, se le vino encima una pequeña aunque temible avalancha procedente de la cara del Lhotse. Se acurrucó en una zona resguardada en la nieve mientras mortales pedazos de hielo pasaban a su alrededor como fragmentos de un coche bomba. Allí permaneció durante diez minutos, jadeante y tembloroso.

Luego siguió subiendo y lo hizo deprisa, por si se desprendía más hielo y nieve. Ya casi había alcanzado el campo III cuando vio, alarmado, cómo alguien que estaba junto a las tiendas del campo III resbalaba y caía por la pendiente unos diez metros hasta una grieta. Apresuró la marcha hasta el campo, pero al llegar no vio a nadie. Empezó a mirar en las tiendas y a preguntar a los que estaban despiertos si sabían quién podía haber caído a la grieta. Curiosamente, nadie lo sabía y nadie echaba de menos a sus compañeros. Jangbu cogió una cuerda y descendió con cuidado hasta el borde de la grieta.

En un reborde, cinco metros más abajo, el escalador taiwanés Chen Yu-Nan, un obrero metalúrgico de Taipei de 36 años, se incorporaba aturdido.

Jangbu descendió, lo ató a él con una cuerda y, con gran esfuerzo, lo sacó de allí. Al parecer, Chen había salido de la tienda para orinar calzado únicamente con sus botas interiores, de suela lisa, sin los crampones.

Jangbu ayudó a Chen a volver al campo, donde la mayoría de los escaladores seguía durmiendo, y lo acompañó a su tienda. Después se puso en contacto con el campo II para contarnos lo sucedido. Poco a poco, Chen mejoró, aunque sólo fuera levemente, y supusimos que se recuperaría. El taiwanés instó al jefe de su equipo, Makalu Gau, a que siguieran sin él.

Gau lo dejó allí y subió al campo IV con los equipos de Hall y de Fischer, y Jangbu cogió de nuevo su carga y siguió también hacia el collado sur. Por el camino, Jangbu pasó junto a Scott Fischer, Sandy Pittman y el sirdar de Fischer, su amigo Lobsang Jangbu. Tras la experiencia matutina del alud y la caída de ChenYu-Nan, Jangbu sintió la necesidad de recomendarles que fuesen con cautela. Dejó la carga en el campo IV, en el collado sur, y volvió al campo III.

Allí le sorprendió la noticia de que el estado de Chen había empeorado; al parecer, sufría dolores como consecuencia, probablemente, de heridas internas. Passang Tamang, un sherpa de gran altitud del equipo taiwanés, no confiaba en poder llevarlo montaña abajo él solo.

Chen apenas podía caminar. Jangbu cogió unos rollos de cuerdas y, con Passang, empezó a ayudarlo a descender la cara del Lhotse. La tarde se echaba encima y ninguno de ellos estaba seguro de poder alcanzar el campo II antes del anochecer.

A las tres de la tarde, Jangbu nos llamó al campo II para comunicarnos que el estado de Chen se había deteriorado todavía más. Apenas veinte minutos más tarde, una vez cubiertos dos tercios de la bajada de la cara del Lhotse, Chen sufrió un colapso. Varios minutos después, mientras Jangbu le cogía la mano, murió.

Desde el campo II, el desenlace nos pareció demasiado precipitado y pedimos a Jangbu que se asegurara de que Chen no estuviera solo inconsciente. Le dijimos por radio que aplicara sus gafas para glaciares a la boca y a las fosas nasales de Chen para ver si su aliento se condensaba en los cristales. Nada. Passang y Jangbu dejaron el cuerpo de Chen, atado todavía a la cuerda fija, y descendieron hasta nosotros.

Los monjes recuerdan siempre a los sherpas legos que ver un cadáver puede resultar propicio, sobre todo en los sueños o mientras se viaja. A pesar de ello, a menudo los sherpas son reacios a tocar un muerto, sobre todo si un lama ha señalado que su signo astrológico, basado en el ciclo de doce años de símbolos animales, es vulnerable a la contaminación espiritual de la muerte. En estos casos, tocar un cadáver puede acarrear desgracias, y como Chen estaba sujeto a la cuerda fija, los sherpas no quisieron utilizarla.

La luz ya se difuminaba y el tiempo empeoraba, pero alguien tendría que evacuar el cuerpo.

Wongchu, Lhakpa, David, Robert y Ed se equiparon rápidamente y salieron. Cuando llegaron hasta el montañero taiwanés, apenas podían ver en la nieve levantada por el viento. Chen estaba muerto, efectivamente, y había expirado sin ninguno de sus compatriotas presente.

David cerró los ojos de Chen y le cubrió el rostro. Luego, él y Ed lo bajaron lentamente por el bergschrund, donde habían llegado desde el campo II dos sherpas del equipo taiwanés con un saco de dormir.

Introdujeron el cadáver en el saco, lo arrastraron hasta el campo II y lo dejaron en una fisura de nieve, no lejos del campo. Desde allí, los compañeros de equipo podrían llevar el cuerpo al campo base.

Al continuar subiendo hacia el collado sur, Makalu Gau había dejado a Chen en nuestras manos y tuvimos que sacrificar nuestros recursos y energías para suplir a los ausentes compañeros de Chen.

Su muerte, resultado evidente de la falta de experiencia, se podía haber evitado. Se produjo en el décimo aniversario de la muerte de mi padre. Hacía un año, un sherpa había caído en la cara del Lhotse, en un breve momento en que se había desencordado, causándole la muerte.

La suerte de ChenYu-Nan me asustó hasta revolverme el estómago. En el campo II monté un pequeño lhap-so, quemé incienso y recé. Después de casi haber olvidado mis rudimentarias creencias budistas y mi escasa fe durante mi estancia en Estados Unidos, mis súplicas se hicieron de pronto urgentes y sinceras. Imaginé la fragancia del incienso impregnando el universo y purificando la enfermedad y los oscurecimientos. Hice ofrendas y canté el mantra del gurú Rimpoché, Om Ah Hum Vajra Guru Padme Siddhi Hum, y el mantra de Avalokitesvara, Om Mane Padme Hum. Los que estaban en el campo base hicieron lo mismo en el lhap-so.

Cuanto más pensaba en ello, más me parecía que el 9 de mayo no había sido un buen día para intentar llegar a la cumbre, aunque al principio tuviera la visión de que mi padre estaría allí, protegiéndonos.

Más adelante, Chen fue evacuado en helicóptero a Katmandú, donde fue incinerado cerca del stupa de Swayambhunath. Supe que sus padres asistieron a la ceremonia.

Imaginé mi propio cuerpo conducido al crematorio consagrado del Everest, a medio día de marcha por debajo del campo base.

Si un sherpa muere en el Everest o en los picos cercanos y se recupera su cuerpo, es transportado a una zona llana a 5000 metros llamada Chukpo Laré («El corral del yak del hombre rico»). Allí los sherpas habían construido unas treinta pequeñas capillas cho-lung, algunas de ellas poco más grandes que hitos de piedra. Las cho-lung de mayor tamaño las construían los lamas meticulosamente, según las dimensiones sagradas.

Tras la cremación, las cenizas del difunto se moldean en unas tabletas votivas de barro llamadas tsa-tsa, que se colocan dentro de las cho-lung junto con objetos sagrados como mándalas, ofrendas purificadas, tablillas de oración de piedra cincelada, textos religiosos e incienso. Dentro hay también una vara de enebro con inscripciones budistas, que representa el árbol de la fuerza de la vida y que ha de estar situada en la orientación exacta que tenía cuando estaba en el árbol.

Todos estos objetos se disponen en distintas capas y en número establecido.

La cho-lung representa la aspiración al nirvana, a un estado de paz permanente, y las plegarias que recitamos allí se ofrecen no solo por los difuntos, sino por todos los seres conscientes. Las cho-lung, más que monumentos, son vehículos rituales, porque los humanos pierden su individualidad tras la muerte. Por esa razón, los lamas desaconsejan que se guarden objetos que recuerden a los muertos y, en general, no se graban nombres en las capillas.

Tales objetos actuarían como invocaciones a la identidad personal del fallecido, que le harían creer que todavía está vivo en forma humana y, por lo tanto, perjudicarían su tránsito a la siguiente vida.

Todas las personas incineradas en Chukpo Laré mueren antes de su hora debido a accidentes. La reencarnación se complica cuando la existencia normal se ve acortada bruscamente. Los cuerpos de los difuntos no se convierten de inmediato en vehículos vacíos, y los sherpas creen que los vestigios de la persona viva que fue impregnan el cadáver y lo envuelven durante cierto tiempo. Si un cuerpo es abandonado en la montaña sin los adecuados ritos funerarios, su conciencia puede vagar perdida y, posiblemente, causar daño.

En las muertes accidentales, sobre todo, son necesarios lamas y monjes que despidan adecuadamente al difunto en su tránsito a la siguiente reencarnación, tratando el cuerpo como una ofrenda sagrada a las deidades. Cuando llega el lama, pregunta la hora del fallecimiento y lee textos del Libro tibetano de los muertos. A continuación, el cuerpo es purificado y entregado al fuego.

Al norte del Everest, en una ceremonia similar, los tibetanos fallecidos son desollados y dejados a la acción de los buitres en lo que se conoce como «funeral del cielo». Dicen los tibetanos que así no solo nutren a los buitres, sino que libran a los insectos del humo mortífero de la pira funeraria.

Si el sherpa fallecido es rico, los parientes de su pueblo natal encienden 100 000 lamparillas en sus capillas privadas y en el monasterio local pidiendo una reencarnación favorable. Se insta a los monjes a entonar cantos y a leer textos sagrados con la finalidad de preparar la conciencia del difunto para que cruce, tras la muerte, el estado intermedio del bardo, un viaje que se dice que dura 49 días. En el día 49 tras el fallecimiento, su espíritu se reencarna.

Si no se recupera el cuerpo, se hace una efigie del escalador muerto que los parientes suelen llevar a un risco, donde es enterrada junto con las ropas del difunto.

Si el sherpa era pobre, se realiza un ritual menor y los lamas pueden lavar ritualmente sus ropas para que puedan llevarlas otras personas.

Chukpo Laré fue identificado y santificado por el lama Tengboche en 1970 tras la muerte de seis sherpas en un alud durante la monumental expedición japonesa «El hombre que bajó el Everest con esquís».

La extravagante película que se filmó de este suceso producía la impresión de que los sherpas habían sacrificado su vida por la gloria de Japón. Y el esquiador, Miura, parecía haberse caído y deslizado por la montaña mucho más terreno del que logró esquiar.

Algún día deberé sentirme afortunado de que diez parientes míos hayan alcanzado la cima del Everest y sólo uno haya muerto en la montaña.

Los sherpas expedicionarios más veteranos tienen parientes que han sido incinerados en Chukpo Laré. Allí fue donde llevaron a mi primo Lobsang Tsering, que en 1993 cayó al vacío desde debajo del balcón, a 8200 metros, cuando descendía de la cumbre. Nadie supo aclararme qué sucedió exactamente, pero se cree que sufrió delirios al agotar el oxígeno.

Mi tío, el padre de Lobsang Tsering, murió poco después y la gente comentó que tenía el corazón roto de dolor. Tras este hecho, la madre de Lobsang, Ani Choe, quedó «perdida»: melancólica, oyendo voces y sin apenas dormir. Pensar que mi esposa, Soyang, pudiera caer en tal estado me abrumaba. Ani Choe era la hermana mayor de mi padre y la única tía que me quedaba, hasta que falleció en el otoño de 2000. Hacía tiempo que estaba preparada para la partida.

Para los sherpas escaladores, Chukpo Laré es un temible recordatorio de nuestra mortalidad y de la insignificancia del hombre a la sombra de una montaña gigante. Siempre nos detenemos allí a rezar una oración. De pie ante mi tosco lhap-so del campo II, situé ante mi mente a Chatral, Trulshig, Geshé y Tengboche Rimpoché y, con toda la tranquilidad interior que pude, recé una plegaria por ChenYu-Nan.

Los sherpas estuvieron de acuerdo en que la muerte de ChenYu-Nan era un presagio de otras malas noticias. Jangbu consideraba que aquella muerte nos decía que dejáramos la montaña porque podía provocar más muertes. Sus palabras no tenían lógica, pero, de algún modo, parecían creíbles. En Katmandú, Soyang se había enterado de la noticia y estaba inquieta; yo me encontraba en el campo II cuando llamó al campo base, de forma que no hablé con ella directamente. Me habría gustado tranquilizarla, pero sabía que mi respuesta llegaría a unos oídos sordos y preocupados.

Me vinieron a la cabeza otros accidentes presenciados por mi padre y los sherpas de su generación. Mi padre había visto de cerca una mala caída mientras subía un pequeño pico cerca del Kangchenjunga con un sahib solitario, un escalador suizo llamado George Frey. Este y el sherpa Ang Dawa ascendían delante de él en buenas condiciones, por terreno empinado pero bastante fácil, a la escasa altitud de 5200 metros. Frey, que iba desencordado pero que era un escalador excelente, resbaló y empezó a caer. Parecía que iba a caer encima de mi padre, pero finalmente pasó a su lado, demasiado deprisa para que mi padre pudiera detenerlo. George Frey terminó la caída 300 metros más abajo.

Mi padre contó que la experiencia había sido parecida a la que habían descrito otras personas: unos breves instantes de perplejidad y aturdimiento y poco más, salvo la inevitabilidad momentánea de que él iba a caer también. Al advertir que estaba a salvo, se detuvo, incrédulo. Dijo que había vuelto la cabeza hacia arriba con la vana esperanza de ver allí a Frey todavía. Pero Frey había desaparecido. Mi padre decidió poner su nombre al pico, que estaba sin bautizar, y construyó un memorial por él al pie del monte.

Aquel episodio fue solamente una muerte, la pérdida de un hombre.

Hasta principios de los años cincuenta, cuando fue escalado por primera vez, el Nanga Parbat (la «Montaña Pelada») se había labrado la fama de ser el pico más peligroso y brutal del mundo. Los sherpas lo sabían y lo temían, y mi padre lo evitó hasta 1950.

En la expedición alemana de 1934, dos amigos de mi padre, Ang Tsering y Dawa Thondup, se hallaban más abajo en la montaña y sobrevivieron para contarle lo sucedido. Uno de los miembros de la expedición murió de mal de altura y, a continuación, cuatro expedicionarios y cinco sherpas murieron en una ventisca de nieve que duró más de una semana. Gyali, otro amigo de mi padre, estaba más arriba en el pico con el jefe de la expedición, Willy Merkl, cuando se desencadenó la tormenta. Merkl se encontraba mal y, mientras Gyali se esforzaba por ayudarlo a descender, se sintió más débil y más apático hasta que, por último, no pudo continuar. Probablemente Gyali habría podido descender hasta lugar seguro por su cuenta, pero decidió quedarse con Merkl.

Sus cuerpos congelados y conservados fueron encontrados en 1938. Parecía que Gyali había sobrevivido a Merkl, pero había decidido permanecer junto a él.

Cuando mi padre hablaba del orgullo de ser sherpa, solía referirse a este episodio.

También en el Nanga Parbat, avanzada la primavera de 1937, siete sahibs y nueve sherpas de una expedición germana fueron enterrados por un alud a 6500 metros. Como en 1934, Dawa Thondup fue uno de los pocos sherpas supervivientes. El equipo apenas había instalado el campo IV y, mientras dormían, un alud se precipitó de la cresta este y los enterró. Ni uno solo de los componentes del grupo sobrevivió. En verano se envió un grupo para enterrarlos y los cuerpos fueron encontrados tendidos apaciblemente en las tiendas, como si todavía durmieran.

Los alemanes volvieron a la montaña al año siguiente y el posterior, pero no encontraron sherpas dispuestos a acompañarlos. Hacia 1950, escaladores y sherpas probablemente decidieron que ya había transcurrido suficiente tiempo y, en otoño, mi padre se comprometió con una pequeña expedición británica al Nanga Parbat, dirigida por los capitanes J. W. Thornley y W. H. Crace.

Como si presintieran que el hálito de muerte de las expediciones pasadas amenazaba con envolverlos a ellos también, los sahibs no llegaron a decir en ningún momento que se proponían escalar la montaña (una manera muy asiática de desviar la atención de los demonios iracundos). Los británicos únicamente decían que habían ido a realizar investigaciones sobre la nieve y el frío. Sin embargo, todos los días escalaban y cada vez estaban más arriba.

Cuando los porteadores locales se negaron a seguir, los cuatro sherpas y tres sahibs se colgaron las mochilas y transportaron el equipo montaña arriba, repartido en cargas iguales. El tiempo empeoró y se hizo terriblemente frío, y llegó un punto en que también los sherpas se negaron a seguir subiendo. Mi padre, atrapado entre los sherpas, su profesionalidad y su lealtad hacia quienes lo habían contratado, decidió por fin que sus amigos tenían razón: continuar la ascensión resultaba demasiado peligroso.

Los intrépidos sahibs continuaron en solitario mientras los sherpas esperaban en el campo base. Al cabo de dos días, el tercer británico, Richard Marsh, regresó al campo con congelaciones en los pies. Todos juntos esperaron allí, siguiendo el progreso de los otros dos a través de un telescopio.

Una gélida tarde de finales de noviembre, vieron que Thornley y Crace, impulsados por su fuerza y su entusiasmo pero poco experimentados, habían instalado una tienda muy arriba, en condiciones deplorables y glaciales. Por la mañana, la tienda había desaparecido.

Mi padre, los sherpas y Marsh decidieron subir a la montaña para intentar su rescate pero, en el primer campo, la temperatura cayó muy por debajo de cero grados. Los pies de Marsh habían empeorado y también los sherpas se arriesgaban a sufrir congelaciones, de modo que todos descendieron al campo base. Aún volvieron a subir a gran altura para buscarlos, con peores condiciones climáticas incluso, antes de darse por vencidos definitivamente.

A finales de la temporada, un total de 31 personas habían muerto en el Nanga Parbat y la montaña todavía no había sido escalada. Al pie de la misma se ha erigido un monumento de piedra que lleva inscritos los nombres de los 29 alemanes y sherpas que murieron en ella en 1934 y 1937. Mi padre también percibió que el velo de la muerte envolvía la montaña y la sensación le provocó un profundo escalofrío.

El Himalaya se ha cobrado un gran peaje, sobre todo entre los sherpas, y el monte Everest más que ningún otro. Durante los setenta primeros años de montañismo en el Everest, murieron 53 sherpas indios y nepaleses, más de un tercio de las muertes en escalada ocurridas en dicho período. Además de los seis sherpas perdidos en la expedición del esquiador japonés, los dos peores accidentes en el Everest sucedieron en 1922, cuando siete sherpas quedaron enterrados bajo un alud en el collado norte, y en el otoño de 1974, cuando un francés y cinco sherpas murieron en otra avalancha.

Cuando muere un sherpa en una escalada, poca gente se entera ajena a nuestra comunidad. No puedo evitar pensar en su familia y siento una gran tristeza. Para muchos sherpas, la escalada es una especie de servicio militar mercenario. De haber vivido todos esos padres, hijos, hermanos y primos, muchos linajes familiares y la historia de sus comunidades se habrían desarrollado de forma muy distinta.

Comparados con los escaladores extranjeros, los sherpas quizá han entregado a la montaña un número de vidas desproporcionadamente alto. Casi la mitad de los montañeros muertos en el Himalaya son sherpas. Una de las causas es que afrontan mayores riesgos: los grupos extranjeros les pagan para que hagan numerosos viajes de transporte de suministros a través de pasos difíciles, como la cascada de Khumbu, y se exponen al peligro mucho más tiempo que los miembros de la expedición. Cuando hay retrasos, muchas expediciones pagan una prima extra para que transporten cargas por las tardes en zonas propensas a fundirse y hundirse a esas horas.

A principios de los años cincuenta, la pérdida de un sherpa se compensaba con un pago de entre 20 y 50 dólares. Esta última cifra era la máxima indemnización por los sherpas casados y con hijos. El seguro por la pérdida de una mano era de 15 dólares, con cantidades proporcionalmente menores por cada dedo. Actualmente, la agencia de escalada con la que está vinculado cada sirdar debe tener una póliza de seguros de 3500 dólares por cada sherpa del equipo que pone el pie en el Everest. Sigue siendo una cantidad miserable, pero los sherpas, sobre todo los más pobres, continúan buscando empleo. Uno de ellos me dijo que la escalada es mejor que servir en el ejército nepalés o en el indio, tanto en paga como en indemnización por perder la vida.

Mientras estudiaba en Estados Unidos, tendía a pensar que la atención de los sherpas a los aspectos místicos y religiosos de la montaña era poco más que imaginación y supersticiones. Sin embargo, una vez llegado a la falda de la montaña, rodeado de sherpas creyentes y enfrentado a un historial cargado de muertes —y a la muerte misma—, ya no podía mantener más tiempo mi postura cínica.

La mañana del 10 de mayo, muy temprano, una treintena de escaladores partió hacia la cumbre desde el collado sur. Tan pronto clareó lo suficiente, Robert montó el telescopio en el campo II y observamos la cresta sudeste. Desde el campo se ve a los escaladores cuando atraviesan la arista, afilada como un cuchillo, entre la cima sur y el escalón de Hillary. A primera hora de la tarde los vimos por fin como minúsculos puntos allí arriba. Conocíamos el color de la chaqueta de algunos de ellos e intentamos identificarlos.

A aquella hora ya deberían haber llegado a la cumbre y estar en pleno descenso. Inexplicablemente, todavía estaban subiendo. A un ritmo tan lento, si todavía iban hacia la cumbre, tendrían que bajar a oscuras y se enfrentarían al mal tiempo y los fuertes vientos que habían barrido la montaña casi todas las tardes desde que habíamos montado el campo base.

Los sherpas del campo II estaban convencidos de que aquella gente que todavía avanzaba hacia la cumbre iba a tener problemas. «Esos mikaru [ojos blancos]…, ¿cuántos volverán y cuántos se quedarán para siempre en la montaña?», murmuró uno de ellos mientras tomábamos té, sentados en la tienda cocina. Todos ellos se daban cuenta de que los de arriba estaban forzando su lungta. Estaban tentando a la suerte.

Los guías de los grupos comerciales, conscientes de la lentitud de algunos de sus clientes, habían estipulado una regla estricta sobre la hora de retirada: el día de la cumbre, los clientes que no hubieran alcanzado la cima a las doce del mediodía o, lo más tardar, a la una, tendrían que volver al collado sur. Recoger clientes a oscuras por encima del collado sur puede ser la peor pesadilla para un guía.

Eran ya las tres de la tarde cuando oímos por la radio que la mayor parte del equipo de Scott Fischer había alcanzado la cumbre, aunque el propio Fischer todavía iba detrás. Por la radio, Fischer dijo a su sirdar de escalada, Lobsang Jangbu, que informara a Rob Hall de que tres de sus clientes habían abandonado el intento a poca distancia de la cumbre, por debajo del escalón de Hillary, y volvían al collado sur. ¿Por qué no habían vuelto atrás también los demás?

Los guías de Fischer, Anatoli Boukreev y Neal Beidleman, alcanzaron la cumbre hacia la una del mediodía. El guía de Rob Hall, Andy Harris, también llegó a la cumbre con sus clientes Yasuko Namba y Jon Krakauer, que subía por encargo de la revista Outside, y con los sherpas Ngawang Dorje, Kami Rita, Lhakpa Tshering, Gombu y Dorje.

Rob Hall y su cliente Doug Hansen llegaron más tarde, seguidos del jefe del equipo taiwanés, Makalu Gau. No lejos de Gau subía Fischer, que se cruzó con sus compañeros de grupo que emprendían la retirada y decidió continuar lentamente hacia arriba en vez de ayudar a guiar el descenso de su grupo. Pasadas las tres y media, llegó a la cima Makalu Gau y, a continuación, Fischer y su sirdar, Lobsang Jangbu. Por la radio, Fischer dijo a los del campo base que estaba muy cansado.

Rob Hall llegó arriba poco después que Fischer y Lobsang, y estuvieron juntos allí unos minutos. Después, Lobsang y Fischer descendieron, pero Hall decidió esperar arriba a que llegara Doug Hansen, aunque sabía perfectamente que se iba a quedar sin luz diurna. Hansen llegó a la cima a las cuatro, tres horas después de la hora máxima que había marcado Hall para iniciar la retirada.

En total, 23 personas habían alcanzado la cumbre del monte Everest desde el lado de Nepal el 10 de mayo de 1996.

David, Ed, Robert y yo observamos el Cwm occidental en la dirección del campo base. Un denso banco de nubes estaba adquiriendo volumen e impulso y se movía montaña arriba hacia nosotros. La masa gris negruzca parecía más siniestra que las nubes que se formaban normalmente en la zona y llenaban el valle todas las tardes. En torno a las cuatro y media, el campo base quedó envuelto en la niebla. Una hora después, el banco de nubes alcanzó el campo II. Más tarde, cuando hablé con el cocinero, Changba, y con los sherpas del campo base, todos dijeron que habían notado que el tiempo era insólitamente siniestro. Una quietud fantasmal invadía el campo base.

Mientras tanto, otra capa superior de nubes rodeaba la montaña encima de nosotros.

Y entonces, poco antes de que anocheciera, nos sobresaltó una llamada por la radio.

«¡Doug Hansen ha sufrido un colapso! ¡Necesito oxígeno!».

Sentados en la tienda comedor del campo II, fuimos informados de un preocupante diálogo entre Rob Hall y Andy Harris. Hall y su cliente Doug Hansen habían alcanzado la cumbre avanzada la tarde y ahora se encontraban desamparados cerca de la cima sur, barrida por el viento. La oscuridad se acercaba rápidamente.

Tendrían que moverse o, con toda certeza, perderían la vida. Por lo que deducíamos, Hall había decidido quedarse con Hansen, aunque se desconocía el estado y la situación de este. Hall sabía a ciencia cierta que no podía bajar a Hansen él solo y, cuando se les agotara el oxígeno —y hubieran agotado las botellas que pudiesen encontrar en la cima sur—, aparecería la hipoxia, un estado que conduciría a la congelación de las extremidades. Para Hall, el esfuerzo en solitario entre la oscuridad total y bajo un viento furioso y gélido sería imposible. ¿Y podía realmente abandonar allí a Hansen para que muriese solo? Los que hablaron por radio con Hall le suplicaron que bajara e insistieron en que se podía enviar un grupo de rescate a buscar a Hansen.

En el campo base había empezado a nevar. Hubo pocas llamadas por radio que no fueran para preguntar dónde estaban los montañeros. Entonces, a las ocho de la tarde, Paula Viesturs nos llamó con noticias inquietantes: 17 de los escaladores que descendían por la cresta sudeste aún no habían regresado al collado sur. Las radios en la montaña no funcionaban debidamente y, frustrados, solo nos cabía pensar que los montañeros estarían luchando por abrirse camino en medio de una fuerte tormenta o acurrucados en algún lugar en el que no deberían estar. O algo peor.

El equipo de apoyo del campo base permaneció en alerta toda la noche, barriendo las frecuencias de radio en busca de noticias. Durante las frenéticas llamadas, oíamos de fondo algún llanto esporádico. Y rezos. Confeccionaron una lista de nombres que iban comprobando lentamente conforme nuevos escaladores aparecían sanos y salvos. La lista no era muy larga.

La situación me abrumó, pero no me sorprendió del todo. Las predicciones se habían cumplido. Tanto Chatral Rimpoché como Geshé Rimpoché, los lamas budistas de mi familia y de la de mi esposa, Soyang, habían señalado que la temporada sería problemática y estaría llena de obstáculos.

Wongchu me contó que, cuando había estado en el Everest el año anterior, había soñado con una hermosa diosa que se acercaba a él y lo acariciaba risueña. El sueño se había repetido este año y la diosa había vuelto a sonreirle, seductora, mientras avanzaba hacia él. Sin embargo, esta vez se volvía iracunda y furiosa. Wongchu me dijo que no había comentado el sueño con los otros sherpas de la expedición.

Jangbu tuvo un sueño parecido, de un realismo alarmante, en el campo II. Una mujer joven y hermosa, muy parecida a Miyolangsangma, se acercaba a él lamentándose de que los hombres le hubieran pisado la cabeza, y la hubieran despreciado y deshonrado. Al principio del sueño, Jangbu tenía miedo; luego sentía pena por la mujer y, al final, se postraba ante ella y le pedía perdón por lo que él pudiese haber hecho para ofenderla, por cualquier contribución que hubiera podido hacer para deshonrarla. Ella le sonrió, le dio las gracias y después se perdió montaña arriba.

Jangbu despertó sin saber si había tenido un sueño o había sido realidad. Incapaz de pegar ojo durante el resto de la noche, se sentó en el saco de dormir, encendió incienso y rezó.

Ang Rita, el «diez veces», que subía con Goran Kropp, el sueco solitario, le contó a Wongchu que él también había tenido sueños sorprendentemente parecidos y que en todos los casos la mujer terminaba por marcharse monte arriba. Todos estuvieron de acuerdo en que si, en lugar de eso, la muchacha se hubiera dirigido ladera abajo, habría sido un presagio terriblemente funesto. Como mínimo, la aparición de Miyolangsangma en los sueños les indicaba que se sentía desgraciada con tanta contaminación y falta de respeto hacia ella.

Sin embargo, no era preciso creer en sueños o en adivinaciones para constatar que estaban presentes todos los ingredientes de una catástrofe: grupos masivos de gente, los excesivos deseos y las puras cifras se combinaban con el cambio de las condiciones atmosféricas.

Me retiré a mi tienda a las once de la noche, consciente de que ya no había nada que hacer, salvo esperar los acontecimientos. Me tumbé de espaldas y me pregunté, sin resultado, cómo se habrían metido en aquella situación. ¿Por qué había venido aquella gente desde diversos lugares del mundo para ponerse en peligro voluntariamente? Robert, sobre todo, que volvía al Everest después de 18 años, estaba perplejo por el cambio de actitud que se había producido hacia la montaña. La motivación que impulsaba al montañismo ya no era el respeto y la humildad ante la gran montaña, sino la gratificación del ego, el negocio y la caza de trofeos.

Solo un día antes, Araceli, Sumiyo, los demás sherpas y yo habíamos compartido un cierto pesar tras la decisión de retirarnos. Ahora sabíamos que habíamos tomado la decisión adecuada. Aunque, por otra parte, de haber seguido escalando con aquellos equipos, habríamos estado mejor situados para ayudarlos.

Anatoli Boukreev, el escalador ruso que guiaba a Scott Fischer, había descendido de la cumbre rápidamente y había llegado a su tienda en el collado sur casi al mismo tiempo que algunos de los clientes que habían bajado sin culminar la cima. Al llegar al campo IV desde la cumbre, los escaladores sienten de forma espontánea la necesidad imperiosa de meterse a gatas en la tienda y, simplemente, desmayarse en una bruma de agotamiento e hipoxia con la esperanza de que quienes vienen detrás lleguen sin problemas. Es como si los humanos pudieran medir y racionar cuidadosamente su energía física, dejando solo la justa para alcanzar su destino. No son pocos los casos de escaladores que se derrumban a unos metros de las tiendas del collado sur y dudo que muchos piensen que podrían haber caminado durante más tiempo.

Los montañeros que regresaron más tarde no tuvieron tanta suerte. Sobre el collado, no muy lejos, unos vientos huracanados y la nieve que levantaban habían ralentizado el descenso de los que habían llegado a la cumbre avanzado el día. Al pie de las cuerdas fijas sobre el «saliente de hielo», un paso delicado de hielo duro como la roca encima mismo del collado, un grupo de once escaladores se desvió ligeramente hacia el este para evitar un encuentro a oscuras con la traicionera cara del Lhotse. Por la mañana habían escalado el saliente a oscuras y ahora volvía a reinar una oscuridad desmoralizadora.

Seguir la arista sudeste y las pendientes más abajo es bastante directo pero, cuando los escaladores cruzan al collado sur, ancho y plano, es fácil desorientarse en la ventisca y en la oscuridad. Normalmente, a nadie se le ocurre subir una brújula o un aparato GPS al Everest, pero las condiciones de aquel momento en el collado habrían sido una buena ocasión para emplear tal instrumento.

La visibilidad se había reducido a solo unos palmos y, conforme la luz se difuminaba, se quitaron las gafas de sol para la nieve, lo que los obligó a entrecerrar los ojos bajo las partículas de nieve que los azotaban a 80 kilómetros por hora. Algunos de los clientes tenían problemas para caminar y, a ratos, se sentaban a descansar. Beck Weathers, un patólogo de Dallas de cincuenta años que llevaba todo el día sin ver nada, iba atado a Mike Groom, un guía de Hall, que lo conducía hacia abajo como buenamente podía.

Indeciso sobre la ruta que debía tomar, el grupo se juntó y se acurrucó en un intento de mantenerse en calor. El hambre, la hipoxia, el agotamiento y la deshidratación sin duda les habrían reducido la circulación sanguínea de los pies y las manos, y afectado la capacidad de pensar. Algunos de los montañeros tendrían ya la certeza de que iban a morir allí.

Sobre las dos de la madrugada, las nubes se abrieron allí arriba y Kiev Schoening —sobrino de Pete y escalador muy fuerte— consiguió orientarse por las estrellas y por las crestas próximas. Reconoció la mole del Everest por encima de ellos e identificó también la estrella polar y la Osa Mayor. Junto con los guías Neal Beidleman y Mike Groom y los sherpas Ngawang Dorje y Tashi Tsering, Schoening animó y tiró de los demás en la dirección que creía que debían tomar. Entre todos ellos hicieron que el grupo se moviera vacilantemente.

Yasuko Namba, Beck Weathers, Sandy Pittman y Charlotte Fox, todos ellos clientes de los guías, eran casi incapaces de andar. Los que aún podían avanzar se separaron de ellos progresivamente. Tim Madsen podría haberse unido al grupo avanzado pero, en un acto de abnegación, decidió quedarse junto a Charlotte Fox, que venía en malas condiciones. Sin haber avanzado casi nada, formaron un segundo grupo, más reducido, y se acurrucaron entre ellos.

El primer grupo encontró el camino al campo IV. Beidleman intentó describir a Anatoli Boukreev dónde estaban reunidos los otros, cerca de la cara del Kangshung, en el extremo oriental del collado sur, pero se encontraba demasiado exhausto y fue incapaz de expresarse con claridad.

Con una botella de oxígeno, Boukreev salió a buscar a los montañeros perdidos, a pesar de su agotamiento tras alcanzar la cumbre sin oxígeno auxiliar. Incapaz de dar con ellos, volvió sobre sus pasos para conseguir mejores instrucciones de Beidleman y, después, de Lene Gammelgaard, que se expresaba con mayor coherencia. En la siguiente salida, encontró a los otros un poco más arriba del punto que había alcanzado antes. Boukreev dejó un poco de oxígeno y acompañó a Sandy Pittman hasta el campo IV; después regresó con un poco de té y más oxígeno. Ayudó a volver a Charlotte Fox y a Tim Madsen y dejó atrás a Beck Weathers y a Yasuko Namba, clientes de Rob Hall, que estaban inmóviles.

Al día siguiente, Lhakpa Tshering Sherpa y Stuart Hutchison, médico de la expedición de Hall que también había alcanzado la cumbre, salieron a buscar a Weathers y a Namba. Los relatos de lo que vieron difieren. Según uno, Namba aún respiraba, muy débilmente, pero tenía las pupilas dilatadas. Según otra versión, la montañera estaba completamente inerte. Beck Weathers ya había muerto o estaba tan próximo a morir que fue imposible reanimarlo. Los dos cuerpos estaban a solo 400 metros del campo.

Helen Wilton, directora del campo base de Rob Hall, llamó por teléfono a la esposa de Weathers, Peach, que estaba en Dallas, para darle la noticia antes de que los medios de comunicación se enterasen. Wilton le dijo que el cuerpo de su marido había sido identificado.

Mientras tanto, en el campo base y en el campo II, no se sabía nada acerca de la situación y el estado de Scott Fischer y Makalu Gau.

El hecho de que Fischer se sintiera mal el día anterior, cuando alcanzaba la cumbre, no era buena señal.

En general, ni novatos ni veteranos consiguen dormir en el collado sur y ya se encuentran muy fatigados cuando llegan allí desde el campo III. En concreto, muchos de ellos padecen bronquitis, fisuras de costillas, agotamiento o síntomas de mal de altura. Además, cualquier dolencia previa tiende a agravarse cuando la muerte acecha.

Resultó que Lobsang Jangbu había esperado a Fischer en la cumbre y había descendido con él. Pronto se les había unido el jefe del equipo taiwanés, Makalu Gau.

Sin embargo, ya debajo de la cima sur, Fischer empezó a descender por un barranco equivocado y tuvo que volver sobre sus pasos para encontrar la ruta principal por la que bajaban Lobsang y Makalu Gau. A Fischer debió de acabársele el oxígeno, pues empezó a pensar y actuar de forma irracional, según Lobsang, que luchaba por mantenerlo en un trayecto descendente sensato.

Fischer debía de estar desarrollando un edema cerebral, una hinchazón de los tejidos cerebrales que podía resultar mortal. Los tres se retrasaron en exceso. Cuando desapareció la luz, Lobsang tuvo que ayudar físicamente a Fischer a seguir la marcha mientras Gau avanzaba tras ellos tambaleándose. La oscuridad y el agotamiento los vencieron cuando estaban en la cara triangular, por debajo de la arista sudeste, y se sentaron un momento en una zona de rocas expuesta al viento. En buenas condiciones físicas, no habrían tardado más de una hora en llegar al campo IV.

Lobsang intentó hacer un vivac para Fischer y Gau, pero, entre las dos y las tres de la madrugada, incapaz de hacer nada más por Fischer, su amigo íntimo, decidió descender por su cuenta al campo IV. Fischer no respondía y quizá ya le hubiese dicho a Lobsang que se salvara él.

Casi a las cinco de la mañana del 11 de mayo, la radio de la tienda de Hall en el campo II cobró vida de nuevo. Un sherpa nos pidió que fuéramos a la tienda de comunicaciones de Hall y acudimos David, Ed y yo. Entre las crepitaciones, oímos una voz: «¿Viene alguien a rescatarme?».

Era Rob Hall. Para nuestro asombro, todavía se encontraba en la cima sur. Tenía que moverse de allí o era hombre muerto. Ed y David comentaron que podían imaginar la depresión solitaria y abrigada, un poco más allá de la cima sur, donde Hall había pasado la noche. ¿Y dónde se encontraba Hansen? Ed supuso que habría caído de la estrecha travesía entre el escalón de Hillary y la cima sur. O quizá había conseguido llegar hasta el nicho de Hall en la nieve. Si Hansen seguía vivo, debía de estar en muy malas condiciones.

En el campo II, varios montañeros se habían reunido en la tienda comedor de Hall. Ed cogió la radio y exhortó a su viejo amigo de escalada a ponerse de pie y descender. La voz de Hall llegaba débil y confusa por la estática. «Doug se ha ido», dijo. Nos quedamos confusos. ¿Significaba aquello que Doug había muerto o que la tormenta y la oscuridad lo habían separado de él? También fue desconcertante que Hall preguntara luego dónde estaba Andy Harris. Dijo que Harris estaba con él la noche anterior, aunque Jon Krakauer había declarado haber visto a Harris no lejos del campo IV.

A las diez de la mañana nos habíamos hecho una idea más precisa de lo que sucedía en la montaña. Hall, mucho más debilitado y próximo a la muerte, seguía perdido en la cima sur. Hansen probablemente estaba muerto. Scott Fischer y Makalu Gau habían sido vistos por última vez debajo de la arista sudeste, y el campo base había recibido un informe sin confirmar según el cual Fischer había muerto. Los cuerpos de Beck Weathers y Yasuko Namba habían sido identificados, tendidos cerca del campo IV. Andy Harris no había llegado al collado sur.

En el campo base y en el campo II, los que conocían a Hall le imploraban que abriera más el flujo de oxígeno, inhalara una buena dosis para recuperar energías y empezara a moverse. A Hall quizá se le había formado hielo en la máscara y en el regulador (una molestia que se producía con frecuencia). Me sorprendió oír a algunos que intentaban animar a Hall por la radio diciéndole que pronto llegaría ayuda, como si ya no tuviera que preocuparse de sí mismo. Yo, en su situación, habría estado alarmado al máximo. Pero Hall quizá se encontraba adormilado y sumido en la autocomplacencia por el efecto soporífero de la hipoxia y la hipotermia. Para un escalador agotado, que había pasado la noche expuesto a los elementos a tal altitud, debía de resultar casi imposible pensar en levantarse y empezar a avanzar. Los escaladores hablan del momento en que las manos se quedan demasiado frías para mover la cremallera de la parka o ponerse los guantes; según ellos, este es el momento crucial en que las cosas empeoran antes de mejorar. Y, en estas circunstancias, sentarse puede ser el último gesto que haga el montañero.

Ed estaba completamente pendiente de la radio. Le dijo a Hall que no esperara a los sherpas e insistió en que los encontraría a medio descenso de la montaña.

«Abre a tope el paso de oxígeno; después, gatea y sube por la cuerda hacia la cima sur», le dijo, casi a gritos. Desde donde se encontraba sentado Hall, tenía que subir siete metros y pasar sobre el abombamiento de hielo para poder descender. Hall respondió que sufría unos temblores incontrolables, síntoma claro de hipotermia.

Veikka Gustafsson, miembro del equipo británico de Mal Duff e íntimo amigo de Hall, lloraba durante los diálogos por la radio. Era evidente que quería hablar con Hall pero, sencillamente, era incapaz de hacerlo sin romper a llorar. Había escalado con Hall en el Everest y en el Dhaulagiri y entre ellos existía ese lazo que se forma entre quienes han sobrevivido juntos a situaciones en que se jugaban la vida. En algunos aspectos, se parecían a lo que los budistas del Himalaya denominan nedrogs, compañeros de peregrinación, los vinculados kármicamente en una búsqueda espiritual.

Ed también estaba llorando y soltó el botón de hablar de la radio para que Rob no lo oyera sollozar. Cuando se pudo conectar a Rob con la doctora Jan Arnold, la esposa de Hall, en su casa de Nueva Zelanda, todos en el campo base y en el campo II nos sentimos abrumados. Con voz firme y clara mientras hablaba con ella, Hall dijo a su esposa, que estaba embarazada, que no se preocupara por él.

Luego Hall comunicó que intentaría levantarse y ponerse en marcha. Todos exhalamos un suspiro de dubitativo respiro.

Pocas horas después, Hall habló por radio otra vez. Ed le preguntó cómo se encontraba y cuánto había avanzado. Hall no se había movido en absoluto. Tenía las manos tan congeladas, dijo, que no podía ayudarse de las cuerdas. En aquel momento supimos que no había remedio para él. Su única y remota esperanza era el rescate. Los que estábamos en el campo II intercambiamos miradas de solemne desesperación.

David Breashears, Ed Viesturs y yo discutimos dónde sería mejor concentrar nuestros esfuerzos. Era cuestión de establecer prioridades: ¿debíamos sacrificar a algún escalador aún vivo para salvar a los que era más fácil rescatar? Por ejemplo, ¿debía un escalador dejar atrás a un Scott Fischer que aún respiraba, aunque no respondía, para seguir adelante y rescatar a Rob Hall? Y aunque montañeros y sherpas llegaran hasta él, ¿cómo lo bajarían? Por encima del collado sur, ya es bastante complicado cuidar de la propia supervivencia. Además, como aquella temporada estaba demostrando una vez más, los accidentes suelen producirse en los descensos y cuando menos se espera.

Nuestra motivación debía seguir siendo adecuada y coherente. Al menos de momento, abandonamos toda idea de subir y filmar y nos dedicamos a coordinar un rescate o a proporcionar ayuda. No queríamos ver a los sherpas y demás rescatadores encordados por la montaña, lo que podía dificultar aún más la situación. Los sherpas y los escaladores veteranos conocían casos en los que los rescatadores adoptaban medidas heroicas y también ellos se convertían en víctimas.

Haríamos cuanto estuviera en nuestra mano y dentro de los límites de seguridad. Era frustrante saber que, en último término, tales limitaciones nos impedirían hacer gran cosa.