De sus pies a su regazo

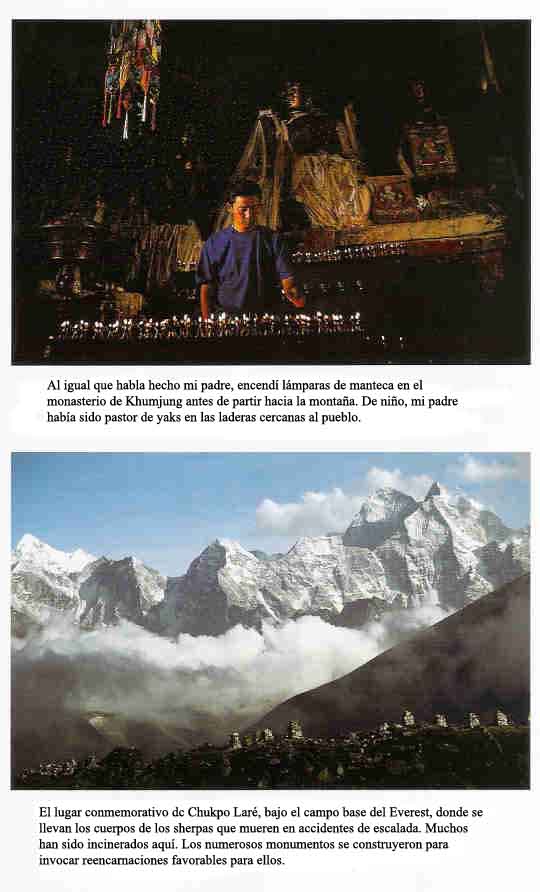

Por fin llegué al campo I, a 5900 metros, y dejé atrás y abajo los oscuros dientes de dragón helados de la cascada del glaciar de Khumbu.

Desde el pequeño grupo de tiendas, alcé la vista hacia la impresionante cara del Lhotse y el asombroso espectáculo de la cara sudoeste del Everest, ninguna de las cuales se divisaba desde el campo base.

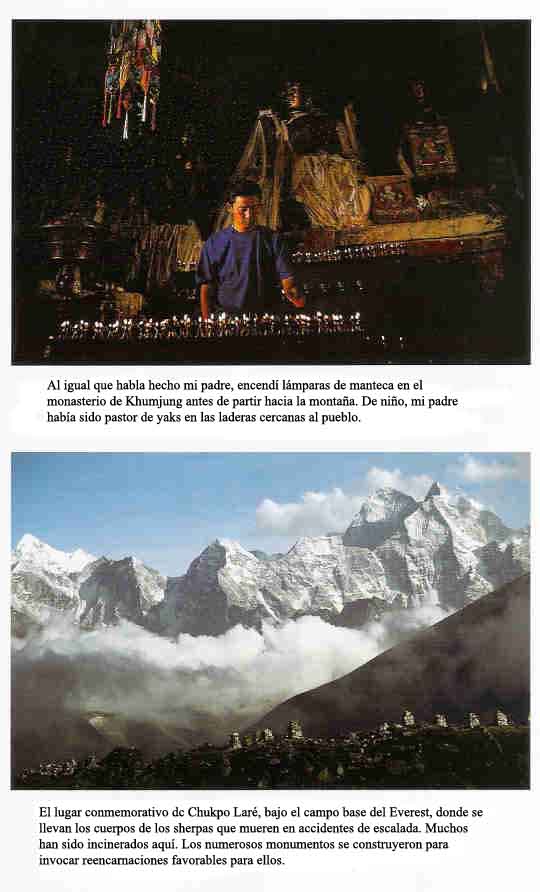

En su extremo superior, el glaciar de Khumbu ha esculpido un circo, un majestuoso anfiteatro de piedra y nieve que se eleva en vertical sobre un valle estrecho pero relativamente llano. El valle se llama el Cwm occidental, y el campo II, o campo base avanzado, se encuentra en su extremo superior. En la primavera de 1952, mi padre y los suizos fueron los primeros humanos que entraron en el Cwm, y lo apodaron «el valle del silencio», debido quizá a que está prácticamente rodeado de muros de montañas. Mi padre me contó que, cuando no soplaba el viento, solo oía su respiración, las voces de sus compañeros y el crujido de las botas en la nieve.

Transportar material por el Cwm fue algo glorioso. Disfruté con la sencilla física del montañismo: ascender empinados repechos para llegar después a terreno llano, bordear curvas en la piedra que llevaban a otra exótica formación de hielo, y captar los distintos tonos y texturas de la nieve bajo mis pies.

Caminando en hilera, los sherpas transportaron la pesada carga por el Cwm occidental, camino del campo II, y me uní a ellos.

Uno de los sherpas me pidió que le dejara llevar algunos de mis bultos y no lo decía en broma. Los sherpas trabajan a comisión, y mi ayuda significaba menos trabajo y, por lo tanto, menos dinero para ellos. Aunque mi padre era sirdar, siempre cargaba bultos. Es muy difícil que alguien que camina sin carga pueda generar en otras personas entusiasmo por el trabajo.

Aquí, en el Cwm, empecé a sentirme seguro, como acunado en el regazo de la propia montaña, a pesar de las avalanchas que caen al valle desde el Lhotse y la cara sudoeste del Everest. De hecho, casi todas las masas de nieve del Cwm y del glaciar de Khumbu proceden de las avalanchas que se precipitan en ellos por las paredes de cada lado.

A mediodía, los rayos del sol se concentran aquí y reflejan las paredes del Nuptse y las estribaciones occidentales del Everest. Como un reflector solar gigantesco, el Cwm abrasa con radiante calor a todos los montañeros que pasan por su interior, aunque la temperatura ambiente pueda estar en torno a cero grados. Me puse las gafas protectoras más gruesas, abrí una sombrilla y me apliqué crema protectora aunque mi piel es, de natural, muy oscura.

El sendero que conduce al campo II es largo y tortuoso, y varias veces divisé los rasgos de un paisaje en movimiento que parecía cambiar de posición. Supuse que se debía a la altura y a la hipoxia, aunque mi padre y otros sherpas contaban que habían visto desaparecer y reaparecer hitos de piedra, sobre todo mientras atravesaban la monótona grava y morrena del glaciar Nangpa en sus viajes al Tíbet por ese alto paso de montaña.

Nuestro equipo estaba bien compenetrado. Trabajábamos con una eficiente sincronización que apenas requería discusión previa. David dirigía y yo realizaba una serie de movimientos repetitivos para fijar la cámara y luego aparecer en las filmaciones. La cámara IMAX era inmensa y producía un fuerte ruido chirriante, el sonido de la grandeza de la montaña capturada en película. Imaginé las escenas que aparecían ante nuestros ojos en una pantalla gigante, con una amplitud y un detalle mayores que los de mi propia visión periférica. Lo único que lamenté fue que no pudiera captar también nuestro estado de ánimo, nuestro paso a través de sentimientos de miedo y de júbilo, de desaliento y de satisfacción.

Los malos augurios parecían disolverse. Mi parloteo interno cesó y fue sustituido por una gratificante calma. Cada paso que daba coincidía con los que había dado mi padre. Sí, era de eso de lo que había hablado, era eso lo que lo había atraído de nuevo al Everest en 1953 para realizar su séptimo intento: la camaradería, el alborozo que produce el esfuerzo físico extremo y el aire cristalino que escuece en las fosas nasales. El placer y no la fama era lo que había querido compartir con él mientras estaba vivo. Temí regresar al campo base, a los paisajes de creación humana y a las distracciones de las tierras más bajas.

Mi padre hablaba a menudo de su buen amigo el escalador suizo Raymond Lambert, y de lo mucho que amaba a su país y a sus compatriotas. Escalar el Everest con Lambert, como hizo en la primavera y en el otoño de 1952, era lo que creía que debía ser precisamente la escalada: unos buenos amigos que comparten la emoción y la gloria de las montañas. Lambert era un experto en la escalada escarpada, que en esa época requería cortar escalones en el hielo con un piolet. Él había perdido los dedos gordos de los pies porque se le habían congelado, y las botas especiales de escalada que le habían hecho para sus reducidos pies le permitían avanzar como una cabra montes por los salientes más pequeños.

Hasta el principio de la década de los cincuenta, el Tíbet y Nepal estuvieron vetados a los extranjeros, excepto para unos pocos británicos elegidos, y solo el Tíbet permitió a los británicos practicar la escalada. El Everest siempre había sido un monte totalmente británico, pero en 1950 Nepal abrió sus puertas a los escaladores internacionales y permitió a equipos de otras nacionalidades que intentaran coronar la cumbre. En 1950 y 1951, los occidentales que se aproximaron al Everest desde el sur estaban tan poco familiarizados con la montaña y esta los amilanó tanto que desistieron de sus intentos.

Los suizos deseaban a toda costa escalarla y, en la primavera de 1952, mi padre y Lambert llegaron muy cerca de la cima. Aunque el tiempo era excelente y se sentían con fuerzas, ascendieron por encima del collado sur con la intención de dejar allí una tienda y unos cuantos suministros para regresar con los sherpas al cabo de unos días. En la cresta sudeste, a 8400 metros, divisaron un sitio llano en el que plantar la tienda y lamentaron no llevar saco de dormir ni un hornillo para derretir hielo y hacer té. Solo llevaban una vela, pero decidieron quedarse. Pasaron la noche allí, sin dormir, dándose cachetes y frotándose para mantener el calor con la esperanza de poder coronar la cumbre por la mañana.

Al día siguiente amaneció nublado. Sin perder los ánimos, decidieron proseguir la ascensión y descubrieron, satisfechos, que la cresta sudeste era más ancha y menos empinada de lo previsto. Sin embargo, tenían las manos tan ateridas que a duras penas podían fijar los crampones, y el oxígeno embotellado no funcionaba con eficacia. Avanzaron desesperadamente despacio entre el viento y la nieve y tuvieron que detenerse a 8600 metros, unos 150 metros por debajo de la cima sur, la altura máxima jamás alcanzada por los humanos hasta entonces. Mi padre, como Lambert, intuía que podían haber llegado a la cima, pero que no habrían regresado con vida. Si hubiesen dispuesto de oxígeno y de un poco de té y agua para rehidratarse, habrían tenido más fuerzas y habrían podido avanzar más deprisa. Mi padre me contó que, antes de dar media vuelta, no pudo evitar acordarse de los escaladores británicos George Mallory y Andrew Irvine, que en 1924 se adentraron en las nubes que ocultaban la cima del Everest para no regresar jamás.

Cuando las primeras expediciones británicas pasaron por el monasterio de Rongbuk, en el lado norte del Everest, en 1921, 1922 y 1924, la generosidad de los extranjeros sorprendió a la comunidad de monjes. Aunque era la primera vez que veían blancos, tenían una vaga noción del sangriento encuentro que en 1904 había vivido el Tíbet con las tropas británicas de sir Francis Younghusband, las cuales penetraron desde la India por el lado este de Rongbuk y llegaron hasta Lhasa.

En 1922, H. W. Tilman, jefe de la expedición británica, le dijo a Dzatrul Rimpoché, superior del monasterio de Rongbuk, que no querían escalar el Everest por prestigio nacional, sino porque estaban haciendo una especie de peregrinaje espiritual beneficioso para el cuerpo y la mente. Para alentarlos, Dzatrul Rimpoché le dijo que las deidades de la montaña no tenían por qué ofenderse con la presencia de los hombres que intentaban subir al Chomolungma, pero los monjes y él se quedaron preocupados por la seguridad de los escaladores: los percances suelen sobrevenir a los no budistas; además, había varios yetis en la zona. «Es muy extraño tener que tratar con esta gente —escribió de los tibetanos el coronel Geoffrey Bruce después del primer intento británico de escalar la montaña en 1922—. Son una mezcla extraordinaria de superstición y sentimientos agradables[1]».

A principios del siglo pasado, Dzatrul Rimpoché pidió que se construyera otro monasterio en Tengboche (Nepal), al sur de Rongbuk. Tengboche funcionaba como un monasterio satélite de Rongbuk y reducía la necesidad de los monjes sherpas de tener que subir los 5800 metros del Nangpa La para seguir los estudios.

En las cercanías de Rongbuk, las ovejas azules y las cabras del Himalaya eran muy mansas y comían de las manos de los monjes, pero la imperturbable tranquilidad del lugar tal vez solo la disfrutaban los animales.

Mi padre y después su sobrino Gombu se quejaban de que los monjes mayores les pegaban y ambos volvieron a casa, a Khumbu, en menos de dos años. Durante la revolución cultural, que comenzó en 1966, los chinos destruyeron el exquisito stupa de Rongbuk, las capillas y las habitaciones de los monjes. Si mi primo, que estuvo en el monasterio veinte años después que mi padre, aún se hubiera encontrado allí, habría escapado con otros lamas a Nepal, cruzando el Nangpa La a 5800 metros y llevando consigo los textos budistas y las valiosas tradiciones de Rongbuk.

Después de la muerte de mis padres, advertí que me estaba alejando de mis raíces familiares. Pensé que si descubría algo más sobre la relación de mi padre con el Chomolungma, entendería mejor mi propia compulsión a escalar la montaña. Poco antes de morir, mi madre me habló del vínculo tan especial que tenía nuestra familia con la montaña, algo incluso más profundo que la pasión que sentía mi padre por escalarla. Sin concretar más, dijo que se trataba de un nexo espiritual y que, en cierto modo, también incluía a mi fallecida madrastra, Ang Lhamu. Mi madre me instó a buscar algún día a Trulshig Rimpoché, el segundo y último superior del monasterio de Rongbuk, que está emparentado con nosotros. Ahora reside en Nepal y me dijo que él me explicaría la historia.

A los cuatro años, Trulshig Rimpoché había sido reconocido por Dzatrul Rimpoché, fundador de Rongbuk, como la reencarnación de su propio «lama corazón». Poco antes de morir, Dzatrul Rimpoché nombró como sucesor a Trulshig, que entonces tenía 19 años.

Trulshig Rimpoché salió del Tíbet en 1959 y se refugió un tiempo en nuestra casa de Darjeeling y en el gompa de Sikkim antes de trasladarse a Nepal. Ahora pasa varios meses al año en la remota ermita de Solu, meditando y practicando.

En el otoño de 1995, después de mi excursión hasta el campo base en primavera para recoger basura, volé de nuevo a Lukla. Sin embargo, en vez de dirigirme hacia el norte desde Lukla con los multitudinarios grupos de sherpas y excursionistas, seguí un camino mucho más estrecho junto al río Dudh Kosi; luego crucé el paso de Tragshindu y descendí hasta Solu, en la región sherpa meridional. Me dirigí hacia el sudeste, atravesé bosques abiertos de pinos y caminé por los márgenes de terrazas en las que se cultivaba mijo y maíz. Tardé tres días en llegar a la cueva donde se retiraba Trulshig Rimpoché.

La cueva de Maratika, en Haleshe, casi directamente al sur del Everest, es una de las numerosas cuevas de montaña en las que meditó el gurú Rimpoché y el gran yogui y santo Milarepa. El gurú Rimpoché auguró que llegaría un tiempo en que el budismo viviría una decadencia o una persecución en el Tíbet, y que los devotos tendrían que huir de su tierra natal. Por ello, bendijo unos cuantos enclaves remotos en el Himalaya, conocidos como bé-yul, o «tierras ocultas», unos santuarios donde los budistas encontraran refugio. Los textos sagrados dicen que el gurú Rimpoché meditó en una cueva encima del pueblo de Khumjung, que allí venció o convirtió a los espíritus malignos de la época, y que designó Khumbu como uno de esos refugios. Los sherpas dicen que en estos valles se concentran poderes místicos y abundan los espíritus. Por ello, deben conservarse prístinos y evitar que se manchen con una actividad humana excesiva. Mi padre nació en un bé-yul, en el alto valle sagrado del río Peng Chu, en el Tíbet, y más tarde se trasladó a otro, junto al río Bhote Kosi, en Khumbu.

Caminé entre un grupo de casas diseminadas a los pies de un escarpado precipicio y luego subí en zigzag durante unos minutos hasta llegar a unas cuantas cabañas de madera, apuntaladas precariamente contra la roca de la montaña mediante unos soportes.

Un monje me saludó cuando me agaché para cruzar el umbral principal. Era el ayudante personal de Trulshig Rimpoché y me dedicó una amplia sonrisa. Igual que ocurrió con el abuelo Gaga en Thame, sentí que había vuelto a casa.

El monje me condujo a una antesala pintada con brillantes colores y me dijo que esperara unos minutos. Luego desapareció tras la cortina de la puerta que llevaba a la habitación contigua, que era la estancia de Trulshig Rimpoché. La espera me vino bien para recuperar el aliento y poner en orden mis pensamientos. Me sudaban las manos. Aunque estoy emparentado con Rimpoché, me puse nervioso; incluso me notaba agitado, como cuando visitaba a mi padre en la soleada habitación donde se sentaba a calentarse las mañanas de invierno.

El ayudante me hizo pasar al otro lado de la cortina y entré en una habitación diminuta. A un lado, Trulshig Rimpoché, serio y en cierto modo atemporal, alzó la vista desde la plataforma en la que estaba sentado. Me sonrió amistosamente, como si tuviera algo que decirme y llevara tiempo esperando a su pariente perdido. Debido al respeto que me inspiraba la figura de Rimpoché, no le devolví la sonrisa, sino que me postré tres veces ante él, pensando que las madres de los Dalai Lamas se postran ante sus hijos. Luego me acerqué, me agaché y dejé ante él un kata y otras ofrendas. Con un gesto me indicó que me sentara.

Pidió té y después sacó un texto de aspecto antiguo, uno de los muchos que él y los monjes de Rongbuk habían transportado cuando cruzaron el Nangpa La. Dejó el libro —unos largos y finos folios de papel de arroz encuadernados con madera tallada y envueltos en un pañuelo de color azafrán— sobre la mesa de plegarias que tenía delante y empezó a leer, pasando las hojas. Luego se detuvo, se echó el borde de la túnica por encima del hombro, se inclinó hacia delante en el cojín y me miró.

«Cuando llegué a Khumbu y a Solu, exiliado desde el Tíbet —dijo despacio—, conocí a un respetado budista llamado “lama de Ladakh”. En esa época vivía en Swayambhunath, cerca de Katmandú, pero luego se trasladó a Darjeeling. El lama de Ladakh era muy famoso por su capacidad de ver el futuro mirando su melong, un espejo ritual de latón. En una de las profecías que hizo en los años treinta, me dijo que veía claramente que el primero en llegar a la cumbre del Chomolungma sería un budista tibetano. —Alargó la mano para coger la taza y bebió un sorbo de té—. He pensado que te interesaría saberlo».

Su relato me dejó asombrado. Para los devotos que creían que mi padre había sido el primero en pisar la cima, la profecía del lama de Ladakh constituía una prueba más de que probablemente lo había sido, aunque mi padre siempre consideró irrelevante la cuestión de ser el primero.

Lo más importante era que la profecía explicaba por qué mi padre había abandonado la vida monástica. De manera inconsciente, tal vez había anticipado su viaje por un camino espiritual predestinado como vehículo para esta profecía. Explicaba por qué había huido a Darjeeling, por qué había ascendido montañas y por qué veneraba a Miyolangsangma.

Recordé una historia que había oído unos años antes entre los habitantes de Thame. En cierta ocasión, un pastor de yaks vio a Tenzing echando una cabezada en un prado más arriba del pueblo. Sus yaks se habían alejado y una cobra, que no es un animal corriente en Khumbu, se acercó a él. Luego, la serpiente se arqueó para atacar a mi padre en la cabeza. Según contó el pastor, la cobra era idéntica a las serpientes de los siete nagas o espíritus serpiente que aparecen en la iconografía budista e hinduista, y que forman el halo en la cabeza de las cobras que resaltan y protegen a las divinidades que hay en su interior. Entonces, el naga desapareció.

Según el folklore, un acontecimiento de este tipo constituye una bendición auspiciosa. Los habitantes de Thame que conocían esta historia afirmaban que no se habían extrañado en absoluto cuando se enteraron de que Tenzing había escalado el Everest.

Rimpoché continuó moviéndose en el cojín, como si estuviera haciendo acopio de fuerzas para añadir algo más. Pasó varias hojas del libro y luego se detuvo. Se balanceó hacia delante y hacia atrás, como si examinara un pasaje, el que iba a producirme más inquietud. Leyó en voz alta.

«La montaña donde mora Miyolangsangma será un gran foco de atención, y la gente sufrirá penalidades como consecuencia de la contaminación y de los hechos negativos que se generarán en la zona».

Alzó la vista para mirarme y luego siguió leyendo.

«Sí, la historia dice que hace siglos mucha gente de la región del Chomolungma enfermó y murió». Al verlo, Milarepa preguntó a Miyolangsangma: «¿Por qué estás haciendo daño a esta gente?». Y su respuesta fue: «Esta es mi casa. Esta gente ha ensuciado mi espacio vital, me ha provocado una enfermedad y, cuando enfermo, ellos se contagian y algunos mueren». En esa época la gente daba por sentado que la montaña era suya y asumía las consecuencias al igual que hoy día se afrontan las muertes y los accidentes de los que me han llegado noticias.

Rimpoché bebió un sorbo de té, exhaló con fuerza y luego se lanzó a contar otra historia. Yo no sabía cuánta revelación más podría soportar.

«¿Sabes que hay indicios de que tu madrastra, Ang Lhamu, la corpulenta, era en realidad una manifestación, una encarnación humana, de Miyolangsangma?».

No daba crédito a mis oídos. Tenía que ser una broma.

«Pero si era muy hogareña, muy cariñosa, muy…».

«Precisamente por eso —me interrumpió Rimpoché, como si hubiera previsto mi respuesta—. Era una protectora, una dadora de buena fortuna. Fue la que guio a tu padre hasta la cumbre. Le proporcionó una vida doméstica, y la estabilidad y el juicio necesarios para escalar la montaña sin riesgos. Todo eso se lo dio con sus bendiciones. Ella fue la plataforma de su misión, la misión que el lama de Ladakh vio en el melong. Ang Lhamu fue hasta él para que se cumpliera la profecía y lo guio porque conocía el camino».

Pensé que cuando George Band, miembro de la expedición británica, dijo de ella que era «formidable», debía de referirse a algo más que a su tamaño.

«¿Mi padre sabía esto?», pregunté, incrédulo.

«Tu padre nunca supo lo de la profecía, y no, nunca le hablé de Ang Lhamu. Sin embargo, en cierta manera, creo que tu padre sabía que entre ambos había algo más que una relación mundana».

Su relación no parecía precisamente mundana, pensé. Por un lado, ella no le dio descendencia y, sabedora de que mi padre quería tener un hijo varón, le presentó a su prima Daku, mi madre, y luego la invitó a vivir con ellos para que tuviera una esposa que pudiera engendrar hijos suyos.

Hasta hace veinte años, era bastante frecuente que un hombre tuviera dos esposas si podía mantener a ambas. Muchas veces la poligamia consistía en dos hermanas casadas con el mismo hombre, por lo general en la misma ceremonia. La poliandria también era habitual: la mujer se casaba con dos hermanos, ya que los maridos tibetanos y sherpas pasaban mucho tiempo fuera comerciando.

Ang Lhamu murió poco antes de mi nacimiento, pero recuerdo haber oído a mis familiares decir que mi padre y ella eran una buena pareja en el sentido kármico, aunque no comprendían por qué se había casado con ella. Ang Lhamu no era muy sociable, pero le proporcionó fuerza e intimidad, sobre todo después de la muerte de Dawa Phuti, su primera esposa.

Dawa Phuti dio a luz a un chico llamado Nima Dorje. Mi padre lo adoraba, pero murió en 1939, a los cuatro años. En esa época, Dawa Phuti tuvo dos niñas gemelas, mis hermanastras Ang Nima y Pem Pem. Dawa Phuti murió cuando las chicas todavía eran jóvenes y Ang Lhamu crio a mis hermanastras como si fueran sus propias hijas.

Ang Lhamu contagiaba su determinación y seguridad a todo lo que tocaba. No se trataba de que amase mucho a mi padre. Trulshig Rimpoché me había sugerido que ella tenía la misión divina de protegerlo y de hacerlo llegar a la cima del Chomolungma. Su intuición sobre la gente y los acontecimientos fue de gran ayuda para mi padre, y él debió de notar que ella era una hermana del alma ya en los años treinta, cuando, de joven, le llevaba leche a la escuela de Saint Paul’s y pactaban el precio con regateos y buen humor.

Era una sherpa tradicional y trabajadora, que ocultaba su profundo conocimiento del mundo occidental. En 1938, una familia británica para la que trabajaba la llevó a Inglaterra como aya; tal vez fuera la primera mujer sherpa que estuvo en Europa. Vivió dos años en un hotel al lado de Hyde Park, en el centro de Londres, y estudió con atención las costumbres de aquellos ricos extranjeros, una experiencia que la preparó para la fama internacional que siguió al ascenso de mi padre al Everest.

«El lama Sangye, padre de Ang Lhamu, era un devoto seguidor de Dzatrul Rimpoché, el primer lama de Rongbuk —prosiguió Trulshig Rimpoché—, y se estableció en Darjeeling, donde, con el tiempo, se convirtió en un lama muy respetado. Su mujer y él pasaban largas temporadas en Rongbuk. Se cuenta una historia muy singular de aquellas épocas. Al parecer, antes de que naciera Ang Lhamu, su madre llevó los yaks a la montaña y, mientras dormía la siesta, tuvo un sueño. Soñó que copulaba con un hombre de barba y cabellos blancos, todo vestido de blanco, y Ang Lhamu fue concebida inmediatamente después. Aunque está claro que el lama Sangye es el padre, eso fue una señal de que Ang Lhamu no sería una niña ordinaria. Estaba bendecida».

Alcé la vista para mirar a Rimpoché y él asintió, pero poco más podía decir. Nuestro nexo familiar con el Chomolungma era mucho más profundo de lo que yo había imaginado.

«Si le eres leal, algún día también te guiará a ti —dijo refiriéndose, según deduje, a Ang Lhamu pero también a Miyolangsangma. Entonces abrió un armario de madera labrada que había junto al cojín, sacó un objeto pequeño y me lo tendió—. Esto es para que haya buena fortuna en la ascensión», añadió.

Yo no le había contado que tenía intención de escalar la montaña. Asombrado, le di las gracias y me retiré de sus aposentos.

Un monje me acompañó a la cueva de Maratika, que estaba debajo de las casas de los monjes. Descendí todo lo que pude por la depresión granítica y observé sus profundidades. El agua sagrada de la cueva se acumulaba en una oscura poza en el fondo, pero los peregrinos y los monjes ponían jarras en las pequeñas plataformas de roca de las paredes para recoger el agua que caía en regueros por ellas. Pegué la mano a la pared, recogí un poco de agua y bebí despacio.

Los lamas dicen que mirar las formas del agua o en el interior de sus cuencos para vislumbrar el futuro es como ver una película. Muchos seglares también nacen con la capacidad de ver el futuro.

Me volví y clavé la vista en las profundidades de la poza. Una progresión de imágenes fijas se desplegó despacio ante mí, con acontecimientos y escenas de mi vida, pasada y futura. Me vi en medio del sufrimiento y las penurias, pero también en la cima del Everest. Era como si las imágenes me agarrasen por el pecho, y su intensidad visceral era tan grande que superó mi capacidad de asombro e incredulidad.

Cuando ya habíamos ascendido una parte del camino hacia el Cwm occidental, divisé varias tiendas de campaña al otro lado de un montón de rocas. Era el campo II, o campo base avanzado, a 6500 metros. Protegido por la sombrilla, como si fuera un escudo contra el sol abrasador, ascendí en zigzag y al cabo de una hora llegué al campo II.

El campo II es una versión reducida del campo base, con una tienda cocina y un cocinero, una tienda comedor y las tiendas individuales. Una vez aclimatados, los montañeros pueden salir del campo base y llegar al campo II en una mañana. Aquí se pasa casi todo el tiempo de descanso.

En cierto sentido, en este punto empieza el macizo del Everest propiamente dicho. Desde el campo II, la cima solo se encuentra a dos kilómetros en horizontal y a dos kilómetros en vertical.

La grandiosidad del paisaje engaña al sentido de las proporciones y uno llega a creer que la montaña es más pequeña y que la cumbre se encuentra a un solo día de ascensión, hasta que ve unos minúsculos escaladores en lo alto, en el camino, aunque a veces ni siquiera se ven.

A última hora de la tarde, en la parte alta de la montaña, se levantaban unos vientos que aumentaban en un crescendo tan espectacular y aterrador como el que había descrito mi padre, unos vientos que rugían como una terrible manada de animales salvajes enviados por los demonios. Su descripción se remonta a los días anteriores a los aviones de reacción, que es con lo que suelen compararse hoy en día los vientos de la montaña. Robert Schauer los llamó «el Katmandú-Lhasa exprés». Cada vez que aullaban, decíamos: «Mira, ahí viene el tren otra vez».

Nuestro objetivo era escalar a través del núcleo de ese viento. Desde el campo II, miré hacia lo alto e intenté consolarme con las palabras de David: «El viento que oyes es peor que el viento en medio del que estás». Casi siempre. Quizá.

Combinados con el frío, los vientos son insoportables. A finales del otoño de 1952, en el segundo intento de mi padre con los suizos, acampó y descansó varios días en las gélidas rocas del campo II. En otoño, los días son más cortos que en primavera y el sol desaparece tras el borde de la cima del Nuptse a las dos de la tarde.

Los miembros de la expedición suiza y los sherpas pasaban un frío atroz hasta la salida del sol, que en esa época del año se produce por la mañana ya tarde. El frío afectó a los sherpas tanto en el plano físico como en el psicológico y deseaban abandonar la montaña. Las discusiones se intensificaron.

El avance fue lento. Mi padre y Lambert llegaron al collado sur casi al anochecer, y se pasaron dos horas montando las tiendas cerca de donde todavía había restos visibles de su acampada de primavera. El termómetro de Lambert registró 30 grados bajo cero.

A la mañana siguiente, temprano, salieron del collado sur, pero el viento y el frío siguieron castigándolos. Mi padre llevaba tres pares de guantes, pero tenía los dedos entumecidos, y los labios, las mejillas y la nariz de todos empezaron a adquirir tonos blancos y azulados. Los sherpas y los suizos que iban detrás habían dejado prácticamente de avanzar. La retirada era la única opción y se volvieron, bastante más abajo del punto que habían alcanzado en primavera.

Mi padre y Lambert siempre desearon llegar juntos a la cima y sabían que aquel era el último intento, al menos por un tiempo. Cuando dieron media vuelta y bajaron, apenas se miraron; sin embargo, los dos sabían qué estaba pensando el otro. Los escaladores que pasan mucho tiempo juntos, y confían el uno en el otro, se comunican sin necesidad de lenguaje. Creo que además compartían una especie de orgullo y resolución, y sabían que en aquellas condiciones ningún ser humano conseguiría llegar a la cima.

Durante el camino de vuelta, mi padre estaba exhausto. Se luxó un tobillo y tuvo fiebre. Había sido su segundo intento al Everest en solo seis meses y confesó a los sherpas que estaba harto de la montaña y que se daba por vencido. No obstante, en Katmandú, el Rey le otorgó la medalla de Pratap Bardhak (gloria en ascenso) de Nepal, que constituye un gran honor.

Su enfermedad resultó ser la malaria, conocida en esa época como fiebre de los marjales. Los suizos lo llevaron en avión a Patna, en el norte de la India, donde pasó diez días en un hospital de misioneros.

En diciembre de 1952, estando todavía en el hospital, recibió una carta del mayor Charles Wylie, que lo invitaba a volver al Everest al año siguiente, en primavera, con una expedición británica.

El mayor Wylie, que sería el oficial de transporte, hablaba nepalés. Su padre había estado en los regimientos Gurkha, en Darjeeling, en los años treinta y su abuelo había sido residente británico en Nepal a finales del siglo XIX. Wylie era consciente del respeto que infundía mi padre entre los porteadores y los otros sherpas y quería a toda costa que se uniera a la expedición. Aunque mi padre todavía se sentía débil y había perdido nueve kilos, cedió. Sería su séptimo y afortunado intento.

Mi padre, como yo, tenía muy buenos amigos británicos. Los británicos son más reservados y estrictos que los demás extranjeros. Son valientes y justos, y tienen sentido del humor, pero en la época de mi padre no trataban a los sherpas como a iguales. También he detectado esta superioridad en algunos británicos mayores. En el otoño de 1952, con los suizos, mi padre había sido invitado como miembro del equipo escalador; los suizos y los franceses trataban a mi padre como compañero y amigo, algo que los británicos no hacían, tal vez porque no podían. Aún hoy, en algunos relatos de expediciones, no necesariamente británicas, no consta el nombre propio de los sherpas que llegaron a la cima, sino que se los engloba en la categoría genérica de «sherpas».

Mi padre habría preferido volver al Everest con los suizos, pero no despreciaba a los británicos y sabía que harían un gran esfuerzo por conquistar la montaña que siempre habían considerado suya. Sería su último intento a la cima antes del otoño, la estación más peligrosa, para la cual disponían de un plan por si el de primavera fallaba.

Después tendrían su oportunidad los franceses, a los que se había concedido permiso para 1954. También había rumores de que quizá se pusiera en marcha una expedición rusa desde el lado norte en la misma época en que los británicos avanzaban desde el sur. El mundo del montañismo y el de la política convergían a toda prisa en el techo del mundo.

Por fortuna, los comienzos adversos no siempre llevan a resultados desfavorables.

La expedición de 1953 tuvo pronto algunas dificultades. Mi padre había apalabrado a unos treinta sherpas de Darjeeling y de Khumbu y les había dicho que se presentaran en Katmandú a principios de la primavera. Se congregaron a las puertas de la embajada británica, cerca del centro de la ciudad. También llegaron mujeres, calzadas con botas de piel de búfalo y fieltro, hechas a mano. Los hombres llevaban zapatillas viejas o unas botas de escalar que eran reliquias de expediciones anteriores.

En la actualidad, muchos sherpas poseen casas y apartamentos en Katmandú, y cada vez son más los que conducen coches o motocicletas. En cambio, en 1953, en Katmandú no había hoteles y ningún sherpa tenía parientes que vivieran en la ciudad. Un oficial británico les procuró alojamiento en un establo que acababa de ser convertido en garaje, en los terrenos de la embajada británica. Los escaladores británicos y los «kiwi» de Nueva Zelanda durmieron en la propia embajada.

Como es natural, los sherpas se indignaron muchísimo. Habían soportado privaciones y habían dormido en otras ocasiones en sitios menos atractivos que aquel, pero, simbólicamente hablando, era un mal comienzo. Aquella misma noche, mi padre transmitió las quejas de los sherpas al coronel John Hunt, jefe de la expedición. Durante unos instantes, mi padre barajó la posibilidad de marcharse a dormir a un monasterio, como acto de protesta, pero después decidió quedarse con los demás. A regañadientes, se avinieron a acomodarse como fuera en el garaje por una sola noche.

A la mañana siguiente, las cosas se complicaron cuando el personal de la embajada les recriminó haber utilizado como letrina una habitación que había delante del garaje. Los británicos ni siquiera les habían asignado un lugar donde hacer sus necesidades. La bronca solo consiguió empeorar las cosas, aunque algunos no se dignaron escucharla.

Los miembros de la expedición británica habían firmado un acuerdo con el London Times, que tenía la exclusiva de la narración de la escalada, pero los sherpas no habían firmado nada, por lo que mi padre se vio rodeado de periodistas que competían entre sí y que querían nombrarlo portavoz de los sherpas y posible fuente de filtración de noticias. Mi padre no sabía leer, pero era consciente de que entre lo que uno dice y lo que publican los periódicos puede haber una gran diferencia. Gracias a la discreción de mi padre, la prensa no se enteró del incidente del garaje. De otro modo, la expedición habría tenido un comienzo aún más problemático.

Luego, en una transgresión de las normas de las expediciones (por muy rudimentarias y variables que fueran en aquella época), se dijo a los sherpas que los sacos de dormir, las botas y la ropa de abrigo se les suministrarían en Namche Bazaar o en el campo base, en vez de dárselos al principio de la expedición. De entrada, a los sherpas esto les pareció un engaño; sin embargo, decidieron seguir adelante cuando uno de ellos apuntó que los responsables de que su material llegara al campo base serían los porteadores.

Antes de salir de Katmandú, a los sherpas se les hizo un reconocimiento físico. Un hombre llamado Gyaltsen, fuerte como los restantes sherpas, fue rechazado por una supuesta anomalía cardíaca. Como no confiaban en la medicina occidental, los sherpas pensaron que había sido apartado injustamente de la expedición y la marcha de Gyaltsen provocó más malestar entre los sherpas.

El mayor Wylie y mi padre estaban acostumbrados a afrontar problemas complicados con los porteadores. Por lo general, eran ellos dos los que tenían que mediar en estos desacuerdos y recurrir a sus dotes diplomáticas. Wylie se disculpó ante los sherpas en nombre de los británicos, aunque se ignora si estaba autorizado a hacerlo. Posteriormente, entre 1961 y 1964, fue agregado militar en Nepal y continúa siendo un buen amigo de la familia.

En Tengboche se produjo otro grave desacuerdo. Los británicos anunciaron que los sherpas tendrían que devolver el equipo que se les iba a suministrar una vez finalizada la expedición. En ninguna expedición anterior, incluidas las británicas, había habido algo por el estilo y aquel anuncio casi provocó un motín. El coronel Hunt se retractó y dijo que solo querían que les devolvieran el equipo para entregárselo como presente en un acto oficial al regresar a Katmandú. Como consecuencia de ello, los sherpas, que siempre habían tratado a los sahibs con gran respeto, empezaron a advertir que podían ser imprevisibles e impulsivos; en otras palabras, humanos.

Entonces mi padre advirtió que Pasang Phutar, un sherpa con vocación política, tal vez se había infiltrado en el grupo por orden de los comunistas, que en esa época comenzaban a tener seguidores en Nepal, para sabotear la expedición. Cerca de Tengboche se celebró un «juicio», y Pasang compareció ante Wylie, Hunt y mi padre. Wylie y Hunt decidieron que Pasang abandonara la expedición, una decisión que mi padre apoyaba, aunque le resultaba difícil hacerlo porque Pasang era un sirdar muy competente, un escalador fuerte y un buen amigo. Sin embargo, con su marcha, la dinámica de la expedición mejoró.

En el campo II seguí visualizando el trozo de película de 1953 en el que Hillary y mi padre caminan despacio hacia el campo base avanzado en su descenso desde la cumbre. Quería situar el lugar preciso de aquella toma con relación a la zona que ocupaban nuestras tiendas, y lo localicé en un espacio llano a los pies de la cara del Lhotse, a diez minutos de donde nos encontrábamos. Ver ese lugar me transportó a la agitación que se había producido allí 43 años antes.

Los miembros de la expedición británica que esperaban en el campo II no tenían noticias ni habían visto sacos de dormir tendidos en la nieve cerca del campo superior, en la cara del Lhotse, una señal de victoria previamente convenida. Permanecieron en silencio, observando el regreso de Hillary y mi padre, junto con George Lowe, que los había acompañado desde el collado sur. La languidez de sus pasos parecía transmitir derrota, un tema recurrente para los británicos en el Everest en las tres décadas anteriores. Era la víspera de la coronación de la reina y, una vez más, habría poco que ofrecerle de esa parte del mundo.

Hillary y mi padre estaban demasiado cansados para levantar los brazos. Entonces, inesperadamente, George Lowe alzó su piolet en señal de triunfo y se volvió hacia la cumbre. Los miembros del equipo que estaban en el campo base avanzado empezaron a comprender que lo habían conseguido. Caminaron hacia los escaladores y, cuando Hillary alzó débilmente el piolet en un gesto afirmativo, echaron a correr al tiempo que mi padre mostraba el pulgar en señal de triunfo. En los rostros de todos se dibujaron unas sonrisas de plenitud y de profundidad que decían: «Lo hemos conseguido».

Se abrazaron en medio de vítores y los ojos del coronel Hunt se llenaron de lágrimas.

«¿Es cierto?», no cesaba de preguntar mientras abrazaba a Hillary y a mi padre al mismo tiempo. Los otros sahibs saltaban como posesos y los sherpas estaban casi tan emocionados como ellos. La amplia sonrisa de mi padre y sus blancos dientes llenaron la escena.

En aquel preciso instante se convirtió en una leyenda viva para los sherpas de la expedición. Algunos le hicieron reverencias, con las manos unidas al pecho, como si rezaran. Uno de ellos guio la mano de mi padre hasta su frente para que lo bendijera. Luego se apiñaron a su alrededor, le sirvieron té y escucharon su relato de la escalada al más puro estilo narrativo de los sherpas, con espectaculares imitaciones de sonidos, y pausas en los momentos de tensión, todo lo cual le permitía transmitirles sus pensamientos, sus aprensiones y su júbilo. Con un gran esfuerzo, Hillary y Tenzing se habían abierto camino hasta el punto más elevado de la superficie de la tierra.

Para mi padre, y para los numerosos sherpas que han dedicado parte de su vida a escalar el Everest y a llevar a otros a la cima, el éxito fue un acontecimiento largo tiempo esperado y que abría un futuro prometedor.

Pensé que nuestra oportunidad de intentar llegar hasta la cumbre podía tardar tiempo en producirse. En mayo de 1996, un francés, dos hermanos españoles y Góran Kropp, un sueco solitario, lo habían intentado varias veces sin conseguirlo por la ruta del collado sur. Tres de ellos habían llegado a la cima sur, a 8750 metros, o justamente debajo, pero se vieron obligados a regresar debido a las nevadas y a los fuertes vientos.

Un potentado noruego llegó hasta el campo base avanzado con la intención de escalar la casi vertical cara sudoeste, donde, además, son muy frecuentes las avalanchas. Dijo que el suyo había sido un intento en solitario, aunque contrató a diez sherpas. Era una de esas personas que tienen una limitada experiencia en escalada, y uno de los sherpas que le llevó material contó que la primera vez en su vida que el hombre vio unos crampones fue ante la cascada de hielo de Khumbu. Desde el campo base avanzado, el noruego eligió un camino a la cima corto y muy peligroso, ya que estaba expuesto a las avalanchas. Luego, de buenas a primeras, decidió abandonar su intento, alegando que había tenido noticias de que un familiar suyo estaba enfermo. Todos nos sentimos aliviados.

Me sorprendía Goran Kropp, que había llegado a Nepal en bicicleta desde su pueblo natal en Suecia y que había seguido a pie hasta el campo base del Everest sin asistencia externa. Tras cargar sus suministros por el glaciar, en una ruta que había encontrado y preparado él mismo, planeó escalar la montaña, solo y sin ayuda, y después regresar a Suecia en bicicleta. A diferencia de muchos otros excéntricos, era fuerte, experimentado y listo, aunque cuando lo conocí me di cuenta de que su sentido del humor bastaba para impulsarlo montaña arriba.

La dedicación de Kropp a que su intento fuera un verdadero esfuerzo de purista iba mucho más allá de la curiosidad de muchos, que se preguntaban si no estaría mintiendo. Se mostraba inflexible a la hora de no aceptar siquiera una taza de té de los desconocidos, como tampoco las aceptaba de su novia, que viajaba con él. En el campo base todavía se lamentaba de haber recibido una modesta ayuda cuando se le estropeó la bicicleta en una remota carretera del Próximo Oriente.

Goran me recordaba a mi padre: ambos tenían un buen ánimo inquebrantable, sentían pasión por el trabajo duro y apreciaban el valor de la honestidad y las privaciones. Nunca perdían la fe.

Empecé a notar que, para que Miyolangsangma me guiase, mi fe debía ser igualmente genuina e invencible, y tenía que proceder de lo más hondo de mí. Mientras contemplaba la imponente cara del Lhotse, donde un sherpa había muerto escalando cerca de mi padre en 1952, mi lado temeroso y apegado a la familia empezó a hacer todo el acopio de fe que pudo. Si mi hija iba a quedarse huérfana y mi mujer, viuda, todo aquello no sería más que un error terrible. Pero, tal como iban las cosas, yo había tomado la decisión de separarme de mi familia durante un largo período para perseguir mis sueños o ahuyentar a mis demonios. Era eso, precisamente, lo que mi padre había hecho, dejando sola a la familia muchos meses seguidos. Era su ausencia lo que yo había lamentado de pequeño: quería ir con él, estar con él y crecer para ser como él.

La cara del Lhotse es una pared de hielo azul, que mide 1200 metros de altura y tiene un ángulo de 50 grados; una parte de la misma es tan dura como la piedra pulimentada.

Montar las cuerdas fijas desde la cara del Lhotse hasta el campo III, a 7300 metros, fue responsabilidad conjunta de tres equipos, y nosotros contribuimos a la labor con algunos de nuestros sherpas.

Para montar el campo III, tuvimos literalmente que pelear con otros equipos para hacernos un espacio. Mientras acordonábamos una zona para plantar nuestras tiendas, los sherpas de la expedición yugoslava quitaron las cuerdas y empezaron a plantar sus tiendas.

Hablamos por radio con el sirdar yugoslavo y este se mostró antipático y hostil: amenazó con cortarnos el cuello si entrábamos en el campo III e intentábamos ocupar nuestro espacio. David se puso en contacto por radio con el jefe de la expedición yugoslava y se calmaron los ánimos. Los yugoslavos terminaron plantando las tiendas una terraza más abajo.

A fin de crear una plataforma para nuestras tiendas, tuvimos que tallar, en un arduo esfuerzo, una terraza en la empinada vertiente, y eso que solo necesitábamos espacio para dos tiendas, puesto que los sherpas no se quedaban allí, sino que iban directamente del campo II al collado sur.

Cuando el campo III estuvo montado, nos dedicamos a abastecer el campo IV de comida, oxígeno y otros suministros. El campo IV está situado en el paso amplio y casi plano entre el Lhotse y el Everest. A casi 8000 metros, a mayor altitud que cualquier otro lugar salvo los veinte picos más altos del mundo, el collado sur es la «zona de la muerte», la enigmática elevación más arriba de la cual el estado físico del montañero se deteriora y hay que limitar el tiempo de estancia. Seis de nuestras diez tiendas estaban plantadas allí, pero, hasta la noche anterior al ascenso a la cumbre, el campo IV es poco más que un lugar donde almacenar oxígeno y equipamiento. Durante más de una semana, los sherpas salían del campo II por la mañana temprano, subían de vacío hasta el campo III, allí cargaban bultos de 25 kilos, los transportaban al campo IV y regresaban al campo II antes del anochecer. A principios de mayo, ya teníamos los cuatro campos aprovisionados.

Para descansar y reponer energías, todo el equipo bajó del campo II y del campo III al campo base. Psicológicamente no era fácil, ya que nos encontrábamos más cerca de la cima que del campo base.

Tras dejar atrás la austeridad de la cascada de hielo, la extensión de tiendas en el campo base, casi un poblado, me pareció lujosa comparada con la fría sensación de lejanía y austeridad que me había producido semanas antes, cuando llegué allí desde la otra dirección.

Durante las comidas, el equipo IMAX se relajaba, y después de cenar escuchábamos las improvisadas lecciones de geología que nos daba Roger Bilham. Sin embargo, la tensión crecía. La escalada requiere concentración y paciencia, y la aglomeración de gente y las cambiantes condiciones meteorológicas habían aumentado el nivel general de estrés.

Como válvula de escape de esa tensión, durante una de las veladas de descanso, el grupo de Rob Hall dio una bulliciosa fiesta en la tienda comedor. (Un escalador estadounidense me confesó que se preparaba para los bajos niveles de oxígeno bebiendo hasta caer en un estado de hipoxia). Hall llevaba dos clientes más que el año anterior, en que no habían logrado llegar a la cima. Parecía que en esta ocasión la aportación económica era superior. Comprendí la necesidad de celebrar una fiesta para aliviar la tensión, pero me pareció extraño darla justamente antes de ascender a la cima.

Wongchu y yo trabajamos juntos para coordinar el traslado de la carga y él se ocupó de los sherpas del campo base. Un poco después de nuestra llegada al campo base, puso en fila a un grupo de sherpas de apoyo, jóvenes y díscolos, y los aleccionó sobre cómo acabar el trabajo a tiempo y cooperar con Changba, el cocinero. Hizo hincapié en que no quería oír historias de relaciones extramatrimoniales en el campo base porque eso atraía mala energía. También prohibió que se asara o friera carne, porque el olor ofende y mancha a Miyolangsangma, lo cual, según los sherpas, provoca vientos muy fuertes en las vertientes superiores. Nosotros decimos que en la montaña hay que evitar cualquier actividad que genere ira, celos, lujuria y orgullo, porque eso afectará a la concentración mientras escalamos.

Wongchu animó y lisonjeó a los sherpas tanto como los amenazó, pero siguió guardando un bastón en la cocina con el que pegaba en el trasero a los sherpas bribones cuando se portaban mal. «Habéis venido a trabajar», les decía gritando. En eso me recordaba a mi padre, que era igual de duro y obstinado. No había un solo sherpa que no tuviese miedo de Wongchu y de Tenzing.

La obstinación también puede llevar a reveses, como me advirtió el lama de Tengboche con una risilla. «A menudo, cuando le dices a alguien que no haga una cosa, le entran más ganas de hacerla». Nuestro respetado anciano Konjo Chhumbi de Khumjung, ex alcalde del pueblo, lo sabe por experiencia. En ocasiones especiales, los lugareños se congregan en el recinto del monasterio y en los alrededores, gritando y quejándose airadamente de las festividades. El hombre alza las manos para apaciguarlos, pero, cuanto más les dice que se sienten y se callen, más se alborotan.

En Estados Unidos me acostumbré a ver hombres y mujeres besándose en público —los sherpas son muy tímidos a la hora de expresar públicamente el afecto—, pero me sorprendió que ocurriera en el campo base. La abstinencia sexual, la modestia general y el cuidado al cocinar la carne eran elementos importantes de la profesionalidad y el respeto de nuestro equipo. A fin de cuentas, los sherpas son más temerosos de la ley del dharma que de la ley humana.

En el campo base, los sherpas y los miembros del equipo comían separados debido principalmente a las diferencias en la dieta. Yo me organicé de otra manera. Por la noche daba una vuelta por la tienda comedor y miraba qué comían los escaladores. Luego me acercaba a la cocina para ver qué habían preparado los sherpas. Como la comida occidental no me sienta bien, cenaba con los sherpas. Era difícil que los platos que tomaban los miembros de la expedición me apetecieran más que el shyakpa —un estofado sherpa cocinado con un caldo de yak concentrado—, a menos que descorcharan una botella de vino. A Miyolangsangma no le importaría que tomáramos vino si lo bebíamos con moderación.

Ni siquiera me satisfacían las costosas barritas energéticas, llenas de nutrientes, y me alegró haber llevado mi versión: tsampa con azúcar, frutos secos y pasas. Utilizaba una pequeña bolsa de cuero para amasarlas en forma de bolas llamadas pak. También añadía tsampa al té de la mañana: es el desayuno sherpa. La digestión de la tsampa es lenta y su aporte energético es duradero. Algunos sherpas comen incluso la harina seca, algo que los no iniciados no consiguen tragar.

La tarde que volví al campo base, Audrey Salkeld, nuestra historiadora, telefoneó a Charles Warren, el más viejo de los escaladores que habían subido al Everest y seguían vivos, para felicitarlo por su nonagésimo cumpleaños. Mi padre hizo su primer intento en 1935 con Warren, Eric Shipton y otros británicos por el lado norte. Encontraron el mal tiempo habitual y se retiraron sin haber subido demasiado, pero se toparon con el cuerpo de Maurice Wilson, el excéntrico piloto que el año anterior había intentado llegar a la cima solo, mediante la plegaria y el ayuno.

Las autoridades tibetanas conocían a Wilson por un intento previo que había hecho en secreto y le hicieron firmar un papel en el cual se comprometía a no volver a entrar en el Tíbet. Para llegar a la montaña, Wilson y sus tres compañeros tibetanos evitaron patrullas y puestos fronterizos caminando de noche y desviándose largas distancias.

Cuando llegaron a su campo más alto en el glaciar de Rongbuk, debajo del collado norte, los tres tibetanos se negaron a seguir adelante. Wilson estaba decidido a continuar solo, hacia el collado norte y la cima, y les pidió que lo esperasen tres días en el campo base. Eso fue, al menos, lo que los tibetanos le contaron a mi padre.

El esqueleto de Wilson todavía estaba cubierto de una seca piel helada y el cuerpo estaba contraído como si hubiera intentado quitarse las botas. Una se hallaba a unos palmos de distancia y el cordón de la otra estaba sobre su huesuda mano. Mi padre me contó que Warren y él enterraron los restos del «loco de Yorkshire», como lo llamaba la prensa, bajo las rocas de la morrena del glaciar.

De regreso a Darjeeling, los tibetanos hicieron ostentación de una riqueza que solo podía proceder de Wilson. Mi padre no estaba seguro de que lo hubiesen esperado tres días, y los riñó por no haberle hecho desistir de aquel intento suicida. Es posible que Wilson hubiese vuelto a la tienda agotado, no hubiese encontrado a nadie que lo cuidara y hubiese muerto de frío o de cansancio.

En 1935, el Chomolungma ya se había ganado el respeto de mi padre y despertado su fascinación, tanto que empezó a preguntarse si la montaña, o al menos la ruta del lado norte, no sería muy difícil, por no decir imposible. Los británicos habían hecho su primer intento en 1921, cuando él tenía siete años. Al año siguiente, siete sherpas desaparecieron en una gran avalancha, una tragedia que causó escalofríos en la comunidad sherpa. En 1924, después del tercer intento británico, pasaron dos o tres meses antes de que las noticias de esa expedición llegasen al poblado de Thame, y lo hicieron junto con la noticia de la desaparición de George Mallory y «Sandy» Irvine, que fueron vistos por última vez caminando hacia las nubes, justamente debajo de la cumbre. Mi padre tenía diez años y nunca había visto occidentales, pero los nombres extranjeros de Irvine y Mallory se le grabaron con fuerza en la memoria.

En un desafío a las probabilidades o a los mensajes de los dioses, los sahibs y los sherpas seguían yendo a la montaña o intentaban hacerlo en número cada vez mayor, excepto durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1938 y 1947 no hubo expediciones y la siguiente fue la de otro británico excéntrico, el conde Denman, que llegó a Darjeeling con la intención de colarse en el Tíbet y coronar la montaña en solitario. Mi padre se apuntó a la oportunidad, aunque fue advertido de que tenían muy pocas posibilidades de lograrlo.

Como se había augurado, no llegaron a la cima, pero mi padre tomó mucho afecto a Denman, como lo tomó a los restantes extranjeros excéntricos. Compartía su espíritu aventurero, es cierto, pero había algo más. Igual que mi padre, esos forasteros creían en posibilidades. Sus planes rebosaban esperanza y se comprometían con sus sueños. La noche antes de nuestro descenso al campo base, nos habían robado algunos crampones y arneses del lugar donde los escaladores solían dejarlos, al borde del glaciar. A los montañeros veteranos les entristeció que ocurrieran estas cosas en la comunidad de escaladores. En el pasado, un par de veces había desaparecido oxígeno y equipamiento del collado sur, lo cual ha traído como consecuencia la desafortunada práctica de tener que cerrar las tiendas en el campo IV.

Recordé el embargo de combustible a Nepal en 1990, mientras yo caminaba hacia el campo base desde la localidad de Jiri con 50 bidones de plástico de queroseno. Tuvimos que pegar los tapones con cola para que no nos lo robaran los mismos porteadores y sobre todo la policía, que, con la excusa de inspeccionarlo, confiscaba una parte para su uso personal.

La pérdida de equipamiento importante, que no puede restituirse en aquel remoto valle, puede hacer fracasar una expedición. David convocó una reunión con los jefes de los equipos en la tienda comedor de la IMAX. Como sabía que sería difícil e improductivo buscar un culpable, todos los presentes se centraron en el significado de los hurtos en el contexto del espíritu del montañismo, normalmente considerado y desprendido.

La reunión también sirvió para que los jefes de las expediciones comerciales cotejasen sus programas y reforzasen las jerarquías personales y de equipo. A veces resultaba difícil distinguir entre exhibiciones de patrioterismo nacional y ego personal, pero los jefes de equipo que más veces habían estado en el Everest sabían perfectamente qué debía hacerse en la montaña y en el campo base.

Me sorprendió un poco ver que los jefes de equipo (David Breashears, Scott Fischer, Rob Fiall, Todd Burleson y Henry Todd) se conocían. Aun así, noté una corriente subterránea de competencia latente entre ellos y entre los grupos. Los guías que habían coronado más cumbres gozaban de ventaja profesional, y era el Everest lo que estaba en juego. Era normal que hubiese rivalidad.

Entre los sherpas veteranos del campo base había una cierta agitación. Nunca había habido tantos cuervos (gorak, en tibetano) ni habían chillado tanto. Los gorak ponían nerviosos e intranquilizaban a los cocineros y demás trabajadores del campo base. Se cree que los cuervos tienen capacidades parapsicológicas y que pueden comprender la naturaleza humana. Además, son considerados mensajeros y en el Tíbet se han desarrollado amplios estudios sobre la simbología de su conducta y de sus gritos como forma de adivinación.

Los sherpas no saben interpretar los graznidos de los cuervos, pero, cuando estos pájaros se congregan en el campo base y se alejan chillando de él, piensan que en la montaña algo irá mal. Se ha llegado a ver cuervos muy arriba, en el collado sur, gritando y cogiendo comida.

No es de sorprender, pues, que el primer percance de la temporada ocurriera en la cascada. Rob Hall quería que su equipo fuera el primero en llegar al campo II para asegurarse los sitios de acampada en los que había estado los años anteriores. Mandó a cinco de sus sherpas a ocupar aquel espacio antes de haber puesto las cuerdas fijas, antes incluso de que el propio Hall hubiera llegado al campo base y antes de que se hubiese realizado la puja.

Al acercarse a un hito llamado «esquina del Nuptse», en el Cwm occidental, Ngawang Tenzing, uno de los sherpas de Hall, rompió un liso trecho de nieve y cayó, sin cuerdas, a una grieta oculta. Milagrosamente, aterrizó en un saliente en la nieve, rodeado de oscuridad y vacío. Si hubiese rodado por ese saliente, habría muerto. Después de ser rescatado por sus compañeros, Ngawang permaneció en el campo I durante dos días con una probable rotura de fémur.

Hall nos preguntó si podíamos prestarle algunos de nuestros sherpas para evacuarlo. Wongchu dijo que podía utilizarlos siempre y cuando les pagara seis dólares al día.

Hall gruñó ante la propuesta, aunque no era pedir demasiado si se tenía en cuenta que los sherpas necesitaban un día de descanso y lo consideraban un rescate no urgente, por más que la persona herida fuera otro sherpa. A David y a otros jefes de equipo no les gustaba enviar a los sherpas de la expedición a esas misiones o contradecir sus intuiciones. La dificultad que Hall afrontó reuniendo otros equipos de sherpas para su tarea fue un ejemplo de la leve rivalidad que permanecía latente no solo entre los distintos equipos. Los sherpas son tan leales a sus expediciones como los miembros del equipo.

Al final, 35 escaladores y sherpas, entre ellos seis de nuestro equipo, emprendieron ese complicado rescate. Desde el campo base, Ngawang fue a Katmandú en helicóptero.

Poco después, Ngawang Topgay, un sherpa del equipo de Scott Fischer, fue hallado en la cascada de hielo en una situación muy apurada. Había retenido líquido en los pulmones, lo cual era síntoma de edema pulmonar grave. Sus compañeros de equipo lo bajaron hasta el campo base y de allí fue llevado al centro sanitario de Pheriche, a 4250 metros, pero su estado siguió siendo crítico. Fue convocado un lama de Pangboche para que realizara un ritual de longevidad para él y, cuando el tiempo aclaró, fue evacuado en helicóptero.

Durante la segunda quincena de abril, un miembro del grupo de Mal Duff sufrió lo que parecía un ataque cardíaco y fue evacuado.

Unos días más tarde, otro escalador del equipo de Duff se cayó y se rompió varias costillas mientras descendía del campo II. Robert Schauer y Thillen, uno de los sherpas de altura de nuestro equipo, lo encontraron en la cascada, caminando despacio y con gran dificultad, como si se hubiera perdido. Lo ayudaron a bajar hasta que aparecieron miembros de su equipo cerca de la base de la cascada. Él también fue evacuado en helicóptero a Katmandú.

La ajetreada y en cierto modo estresante atmósfera del campo base me agobió. Poder descansar más tiempo allí me habría venido bien, pero prefería estar en la montaña, aunque solo fuera cargando bultos.

Una mañana, antes del amanecer, encendí incienso, recité unas plegarias junto al lhap-so, di la vuelta a su alrededor tres veces y luego cogí un bulto y salí hacia la cascada en dirección al campo II. La luz de la luna brillaba en los cristales de nieve caídos durante la nevada de la tarde anterior. Respiré hondo varias veces aquel frío aire, como un piloto de alta montaña tomando oxígeno comprimido antes del despegue, y me lancé de nuevo a los brazos de Miyolangsangma.