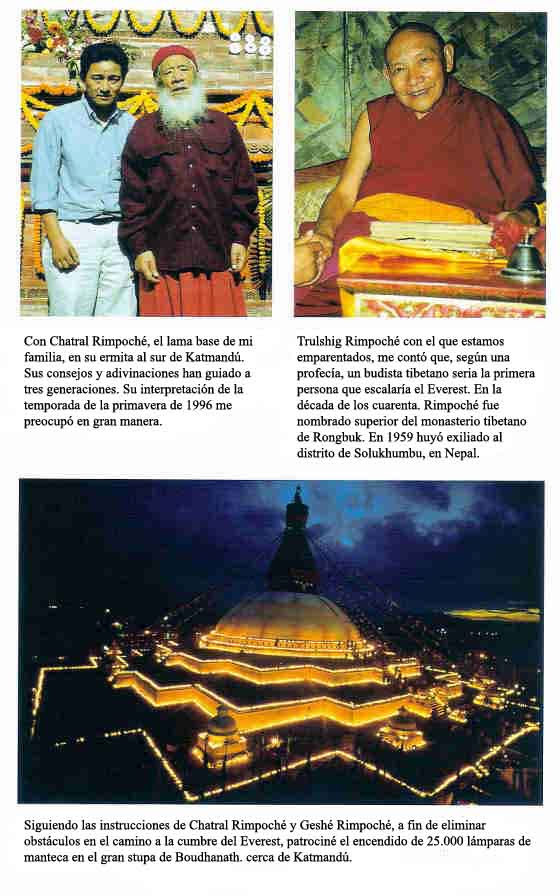

Ante la Diosa

Dejamos Tengboche a primera hora de la mañana, con la mirada respetuosamente fija en la doble giba que forma la cima del Ama Dablam («caja de amuletos de la madre») y en el característico glaciar colgante que forma la caja bajo la cumbre.

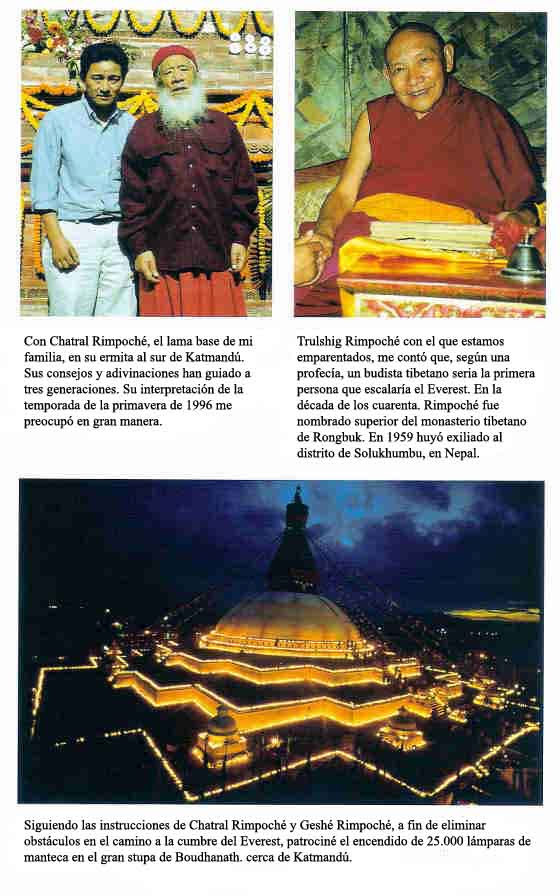

Más allá de Tengboche, junto al camino, en una cornisa sobre el Imja Khola, el río que drena el Everest, se halla un bosquecillo de antiguos juníperos que crecen con la tranquilidad de un jardín zen. Intercaladas entre los retorcidos árboles se encuentran unas casas de piedra con aspecto de estar abandonadas. Los tejados están llenos de remiendos y filtran el agua, y el encalado tradicional sherpa es poco más que un recuerdo. Se trata del convento de Dewoche, donde once monjas ancianas viven a la sombra del monasterio mejor dotado y atendido de Tengboche.

Hace tres cuartos de siglo, una de las hermanas mayores de mi padre, Lhamu Kipa, abandonó el pueblo de Thame para hacerse monja e instalarse en Dewoche. Fue una segunda madre para mi padre; lo crio tan bien como lo habría hecho la auténtica y, siempre que él pasaba por Dewoche, le llevaba comida. Finalmente, conoció a un monje de Tengboche, ambos colgaron los hábitos, se casaron —algo que ocurría con bastante frecuencia, dada la proximidad del convento con el monasterio— y continuaron practicando el dharma, las leyes de la religión hindú, como seglares. Más tarde, se trasladaron a Darjeeling con sus hijos. Uno de ellos es mi primo Gombu, que a los dieciocho años participó en la expedición al Everest de 1953 como sherpa escalador y se convirtió en la primera persona que subió al Everest dos veces. Por sorprendente que parezca, Gombu sigue haciendo de guía en el monte Rainier, en el estado de Washington, durante la temporada veraniega, aunque debe rondar ya los sesenta y cinco años.

Dejé el grupo y me desvié del camino para ofrecer un donativo a las monjas. Cuando me encontraba entre los árboles, mirando hacia el patio de la pequeña capilla, sentí una calma que no había experimentado desde mi última visita, hacía aproximadamente un año.

El minúsculo recinto se hallaba en completo silencio, pero unas volutas de humo se filtraban desde la puerta de la cocina. Ngawang Doka, la superiora, apareció sin hacer ruido y le dije que quería visitar el salón de actos. Tiró de una gran llave que guardaba entre los pliegues de su túnica, doblada por la cintura, y con manos torpes la introdujo en la enorme cerradura.

Las pesadas puertas se abrieron con ruidosos crujidos que denotaban el paso del tiempo, década a década. Unos rayos de luz procedentes de una pequeña claraboya iluminaban las motas de polvo que flotaban en el aire, tan gruesas que, durante un momento, ocultaron el altar. Mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, vi que las deidades, incluida la cariñosa y pacífica Miyolangsangma, cobraban vida en los muros y hablaban de otra época.

No es de extrañar que Miyolangsangma, con la generosa cantidad de fruta y gemas que se le ofrecían, no otorgara riqueza al convento, ya que estaba encerrada en el interior, envuelta por la oscuridad y el polvo. Si mi madre hubiera estado allí, habría arrancado las podridas cortinas del tragaluz, quitado los cojines que servían de asiento para que se airearan y empezado a limpiar.

Tradicionalmente, las monjas no reciben el apoyo de las familias y de la comunidad, como ocurre con los monjes, y sin un lama residente que les proporcione enseñanzas. Dewoche había quedado relegado a una casa a mitad de camino entre la práctica del dharma y la próxima reencarnación. La media de edad de las monjas supera los sesenta años, y solo algunas de ellas disponen del dinero o las fuerzas para desplazarse a pie durante la estación cálida y aprender las enseñanzas del muy respetado Trulshig Rimpoché, que vive en un monasterio situado en la ladera de una montaña en Solu, la región sherpa que se encuentra a tres días de camino al sur de Khumbu. El apoyo exterior ha facilitado una educación más amplia para las monjas, y la «American Himalayan Foundation» —cuyo director de desarrollo es mi hermano Norbu— les ha otorgado un modesto salario y un profesor local.

Solo cinco minutos antes, había estado hablando con David sobre paneles eléctricos solares y teléfonos vía satélite. Me maravillé de la distancia que podía recorrer, culturalmente hablando, en unos instantes. Me pregunté si no me habría involucrado demasiado en la organización de la expedición, distrayéndome con asuntos modernos y temporales, actividades vacías que obstruían cualquier evolución espiritual a la cual aspirase. Al mismo tiempo, me preocupaba que Dewoche se quedara atrapado en el tiempo. Antaño, bastaba con sentarse y sencillamente observar y perpetuar los ciclos de la vida, rezar y practicar el dharma, comer y dormir. Pero, según las bases de la era moderna, la práctica de dicha rutina solo significa retroceder.

Antes de marcharme para reunirme con el grupo, hice girar el enorme molinillo de oraciones del convento, el cual ocupaba toda una habitación. Se dice que estas ruedas, atestadas de oraciones y mantras impresos con bloques de madera sobre cientos de rollos de papel de arroz, lanzan las invocaciones escritas hacia el cielo con cada giro que dan.

Un año antes, durante las pruebas de rodaje, David quiso filmar el Ama Dablam desde un punto cercano al puente de Pangboche, una pasarela ondulante suspendida a 25 metros sobre el río Imja Khola. «Las buenas tomas no acuden a uno», nos dijo mientras mirábamos con atención hacia el barranco de muros escarpados. Entonces nos explicó cómo bajar la cámara IMAX, con ayuda de unas cuerdas, a fin de conseguir el mejor ángulo para realizar una toma del puente, el precipicio y el Ama Dablam.

David y los sherpas prepararon unos anclajes a cierta altura en ambas orillas del río. Los sherpas lanzaron una cuerda desde un árbol hasta el otro lado, y David se ató a ella. Los sherpas lo bajaron utilizando un sistema de dispositivos de amarre y luego hicieron descender la cámara. Con la ayuda de otra cuerda, los sherpas que se encontraban al otro lado tiraron de David hasta situarlo en un punto sobre el río y lo mantuvieron allí, formando una peligrosa «V». Si la cuerda se hubiera soltado, David se habría balanceado como un péndulo a 25 metros, para acabar estrellándose contra los muros del acantilado como un tomate maduro.

Este año, David quería que aparecieran yaks en la toma. Por radiotransmisor, él y yo coordinamos el momento oportuno en que una columna de yaks cruzaría el puente, seguida por algunos escaladores. Yo sabía muy bien que los yaks suelen detenerse cuando se aproximan a un puente, y que al menos uno de ellos se asusta y se desboca. La altura no les da miedo, pero si en alguna ocasión su carga se ha enredado en la tela metálica de algún puente, no desean volver a repetir la experiencia; en medio de su terror, los yaks suelen hacerse daño y causar destrozos en el puente y en la carga. En una ocasión me contaron que una jaula cuadrada, amarrada a un costado del yak y que contenía más de doce docenas de huevos, se quedó enganchada en el puente. Posteriormente, el puente estuvo resbaladizo y amarillo durante días.

Con la valiosa cámara IMAX filmando, fueron necesarias muchas tomas, además de gestos y gritos enérgicos de David, antes de que todos ellos hubieran cruzado. Los yaks no son actores natos.

El puente era un buen lugar para las banderolas de oración. Los fuertes vientos que soplan a través del desfiladero impulsarían fácilmente las oraciones hacia el cielo. Desenredé un rollo de banderolas de muselina de cinco colores y las coloqué a lo largo de la baranda del puente, junto a incontables banderolas que el viento ya había convertido en harapos.

Miré atentamente el Ama Dablam, una montaña que muchos consideran la más hermosa del mundo. Fue escalada por primera vez en 1961 por dos neozelandeses, un británico y el estadounidense Barry Bishop, que participó en 1963, junto con mi primo Gombu, en la primera expedición estadounidense de ascenso al Everest. Desde la base de la cara oeste del macizo del Ama Dablam, vi la cornisa donde sir Edmund Hillary y otros neozelandeses y británicos habían trabajado junto a los sherpas para excavar y despejar la primera pista de aterrizaje de Khumbu. A más de 5000 metros, era uno de los campos de aterrizaje más altos del mundo. La pista fue concebida por la Cruz Roja suiza a principios de los años sesenta como una vía para transportar por aire grano, ropa y provisiones de emergencia para los refugiados tibetanos que escapaban a Nepal tras la ocupación del Tíbet por parte de China.

Los sherpas hicieron gala de su habitual ingenio en el esfuerzo: cuando se enfrentaban a una roca maciza de varias toneladas, se limitaban a cavar un amplio y profundo hoyo junto a ella y la hacían rodar hacia el interior. Nivelar la pista de aterrizaje fue aún más sencillo. Bebieron varias jarras de chang y después entrelazaron sus brazos durante horas formando una hilera para ejecutar la danza tradicional sherpa, la cual, para los no iniciados, solo es un simple zapateo sincronizado. Se movieron hacia atrás y hacia delante por todo el terreno y lo aplanaron.

La niebla cayó sobre nosotros y fuimos serpenteando entre sencillas casas de piedra y juníperos a los que el viento había impedido crecer, hasta que la vegetación dio paso a las piedras y a los líquenes. Dejamos a la izquierda los muros mani, montones de tablillas de piedra en las que está grabado Om Mane Padme Hum, el mantra de Avalokitesvara, el bodhisattva de la Compasión. Estos muros mani actúan como recordatorio para mantener la concentración, y es como si hubieran sido colocados en el camino en los intervalos donde la mente tiende a vagar y a centrarse en los pensamientos egoístas y de apego propios del samsara.

Los yaks también contribuyen a que los montañeros mantengan la concentración. En una ocasión, una de esas bestias peludas ahuyentó a Araceli, apartándola de un tramo escarpado del camino tras un intento fallido de subirlo. Los yaks y los zopkios no suelen atacar, pero su cornamenta tiende a situarse amenazadoramente a la altura de la cintura mientras deambulan cuesta abajo.

Nos desviamos hasta los pastos de yaks de Dingboche, una aldea de cabañas de pastores para la temporada veraniega que había sido reconvertida en alojamientos alimentados por energía solar para los excursionistas, con habitaciones privadas y una carta de dos páginas. El lujo era agradable, pero yo estaba preocupado porque parecía que el Parque Nacional había hecho muy poco para prevenir que se construyera sin planificación y de manera un tanto aleatoria en zonas remotas de Khumbu. Cuando pregunté al lama de Tengboche qué pensaba de aquella exagerada explotación comercial, me respondió: «Vosotros, los que trabajáis en la industria turística, sois los responsables de ello: establecéis zonas de acampada, las rodeáis de piedras y los excursionistas las usan año tras año. De este modo, las zonas de acampada quedan institucionalizadas. Es natural que alguien las cubra con un techo improvisado, lo cual las convierte primero en una casa y después en un hotel». Era cierto que el personal mal pagado del Parque Nacional, contratado fuera de la zona, nunca sería lo suficientemente poderoso para resistirse a los potentados propietarios de los alojamientos. Por tanto, pocas veces se cumple la normativa.

No es difícil entender la razón de la construcción de estos alojamientos: hay pocas maneras de invertir con garantías en Nepal, como un mercado de valores en auge, y la rupia nepalesa no es aceptada como moneda en otros países. Los nepaleses convierten rápidamente cada rupia que ganan con el turismo en valores seguros, como los bienes inmuebles.

Una estancia de unos cuantos días en Dingboche, a 4250 metros, ayudará al equipo a aclimatarse mejor para la ascensión de dos días hacia el campo base, a 5400 metros. Se aconseja a los excursionistas que no asciendan más de 300 metros verticales por día, pero, como íbamos filmando, nuestra escalada transcurría a un ritmo aún más lento. Tardaríamos un mes en alcanzar el nivel máximo de aclimatación en el campo base y allí esperábamos recuperar alrededor del 90% de la capacidad para el ejercicio de que disponemos al nivel del mar. Por encima del campo base, este porcentaje desciende.

La gente se aclimata a diferente ritmo y a distintas altitudes. No es fácil predecir cómo va a responder uno, pero los psicólogos creen que es posible que los sherpas y los tibetanos dispongan de un gen que les permite una mayor eficacia en el transporte de oxígeno a las células en grandes altitudes. En realidad, el «nivel del mar» del sherpa se sitúa entre los 1800 y los 2100 metros y los sherpas parten con ventaja respecto a la mayoría de los habitantes de las zonas bajas.

No obstante, me sorprende la capacidad de los seres humanos para adaptarse a la altura. Llevar a alguien que vive al nivel del mar hasta los 6000 metros de altura de manera repentina, sin botellas de oxígeno, le provocaría un colapso en menos de media hora y, probablemente, moriría poco después. El oxígeno que hay en la cima del Everest es una tercera parte del existente al nivel del mar.

Desde Dingboche, Ed Viesturs, Jangbu y yo nos pusimos a la cabeza del equipo para comprobar el estado del camino. Nos habían llegado partes de que había nieve reciente entre el asentamiento de Lobuche y el campo base, y que la parte final de la ruta se había convertido en intransitable para los yaks.

Los encargados de los yaks se negaban a llevar sus animales por la nieve. A veces, las primas por trabajos peligrosos tientan a los sherpas, pero nunca arriesgarán la vida de sus yaks por más dinero que se les ofrezca. Disponíamos de casi un centenar de animales, pero la carga tendría que ser transportada por porteadores.

Lamentablemente, no teníamos ninguno. Mientras Ed avanzaba con ímpetu y firmeza hacia el campo base para preparar una zona de acampada, Jangbu y yo permanecimos en Lobuche para buscar porteadores, aunque a 4000 metros —más arriba de los pueblos habitados todo el año— es difícil reclutarlos, incluso en las condiciones económicas más favorables. Llevábamos jerséis de lana y ropa suplementaria para ellos; sin embargo, la repentina demanda de transporte por parte de todas las expediciones había provocado que los porteadores estuvieran más interesados en el dinero que en los efectos personales. Me impresionó ver al grupo de porteadores de Lobuche negociar, con rostro impasible, de campamento en campamento; estaba claro que disfrutaban con el juego de dejar plantada a una expedición para comprometerse con la siguiente, al tiempo que su remuneración aumentaba de forma espectacular.

Dos porteadores rai, con prominentes músculos en los muslos y en las pantorrillas que asomaban bajo sus pareos raídos y gastados, entraron en nuestro alojamiento de Lobuche para negociar con nosotros. Procuraron no pisar la esterilla sobre la que dormíamos para no ensuciar. Por una buena prima los contratamos a ellos y a unos cuantos amigos suyos, que ayudarían a ir adelantando la carga más urgente.

Me chocó recordar que en tiempos de mi padre toda la carga era transportada por sherpas (y un puñado de yaks), pero, de una generación a otra, nuestro grupo étnico había ascendido un peldaño en la escala socioeconómica. En la actualidad, la mayor parte de los bultos los cargaban porteadores rai y tamang. Estas tribus, originarias de los valles del Himalaya, al este y al oeste de Khumbu, tenían una historia cultural no muy diferente de la de los sherpas, pero carecían de nuestro historial de montañismo y de la prosperidad que esto nos había proporcionado.

A la mañana siguiente, a primera hora, dirigí un grupo de sherpas y porteadores hacia el campo base. Con ayuda de un piolet, abrimos suficiente camino entre la nieve y el hielo para que pudieran pasar los porteadores y, en última instancia, esperábamos que también lo hicieran algunos yaks. Durante los tres días siguientes realicé varios viajes, Jangbu subió y bajó doce veces y los otros sherpas se apuntaron y cargaron. Nos echamos al hombro los bultos, al igual que lo hacían los porteadores, exhortándolos alegremente con la esperanza de transmitirles una parte de nuestro buen ánimo, aunque ellos se muestran siempre recalcitrantes.

Los porteadores habían insistido en que la carga no superara los 30 kilogramos. Tras llegar a un acuerdo, algunos de ellos doblaron sus cargas de manera inmediata, obteniendo los beneficios de una semana entera en una sola mañana. Habían pedido un adelanto para cubrir los gastos de alimentación durante el viaje, pero yo sabía por experiencia que no hay que darles demasiado antes de que la carga haya sido entregada; en caso contrario, podían hacerla desaparecer en cualquier repecho, tirarla y esfumarse.

La dura prueba del Everest había comenzado. La nevada había mejorado, como mínimo, las condiciones de escalada, porque es más fácil escalar la roca cuando está cubierta de nieve, pero también es cierto que el riesgo de avalancha se incrementa. Recordé los trágicos aludes que acabaron con la vida de 60 personas el noviembre anterior, cuando un ciclón situado en el golfo de Bengala se desvió hacia el norte, hacia el Himalaya, y descargó tres metros de grosor de nieve en solo dos días. En el cercano valle de Gokyo, un destino frecuente entre los montañeros gracias a sus lagos turquesa y a las bellísimas vistas, una avalancha de nieve húmeda sepultó una casa de té y mató a trece montañeros japoneses, así como a sus guías sherpas y al personal de cocina, un total de 26 personas. Los helicópteros rescataron a más de 500 personas, entre montañeros y residentes, en toda la cara sur de la cordillera.

Cuando llegamos a Lobuche, la mayoría de los miembros de nuestro equipo y algunos sherpas presentaban tos bronquítica, pero la buena noticia era que Sumiyo se había podido reenganchar a la expedición. El Gobierno de Su Majestad le había concedido un aplazamiento del castigo y pudo reunirse de nuevo con el grupo.

Después del tiempo empleado en la preparación, resultaba estimulante llegar por fin al campo base. Permanecí en pie, contemplando el curioso conglomerado de bloques y cascotes de cuarcita esparcidos por el borde del glaciar. Este sería nuestro hogar principal durante los próximos meses. En la expedición de mi padre, este fue el lugar donde emplazaron el campo I. En 1953, los británicos establecieron su campo base a un par de horas de camino, bajando un poco por la misma cara del glaciar de Khumbu, en un lugar llamado Gorak Shep, que en la actualidad alberga un puñado de casas de té y alojamientos sencillos.

Los porteadores descargaron los últimos bultos sobre un creciente montón y después se pusieron en fila para cobrar. Utilicé la almohadilla para sellos de goma que siempre llevaba conmigo a fin de estampar las huellas de sus dedos pulgares en los recibos que había escrito a mano. Me pregunté dónde encontraría un experto en huellas dactilares y qué podría hacer por mí en caso de necesitarlo. Probablemente no mucho, considerando que los porteadores suelen aplastar y hacer girar los pulgares con vigor contra el papel cuando dejan sus huellas. Y siempre ocurría que, tras haber firmado y aceptado el pago, decían qué cantidad más se les debía. Este aspecto de los viajes por el Himalaya no había cambiado desde los tiempos de mi padre.

Planté la tienda a poca distancia de la tienda cocina y de las de los restantes escaladores, sabedor de que el campo base puede ser bastante ruidoso en ocasiones. Los porteadores y los montañeros se sumaban con rapidez a la población compuesta de sherpas, escaladores y oficiales de enlace. Preparé una plataforma de roca para mi tienda y me aseguré de que estaba situada de manera que, a la hora de dormir, mis pies no estuvieran orientados hacia la montaña, lo cual sería una falta de respeto y traería mala suerte.

Necesitaríamos una semana para preparar el equipo y filmar por los alrededores del campo base antes de dirigirnos a la montaña. Nuestros primeros pasos nos llevarían hacia la temida cascada de hielo de Khumbu, la retorcida y gélida masa inestable perteneciente al glaciar de Khumbu y que sobresale de manera amenazadora desde el alto valle situado entre el Lhotse y el Everest. Me detuve a los pies de la sobresaliente bestia y la escruté en silencio, reflexionando sobre las condiciones en que se encontraba la ruta este año.

Los pastores de yaks habían visto la cascada de hielo de Khumbu durante siglos, sin imaginar seguramente que el ser humano intentaría escalarla. El simple hecho de vivir en la línea de vegetación ya era bastante duro, ¿por qué hacerlo más difícil? Incluso los primeros extranjeros que finalmente llegaron a la cascada en 1950, desde un ventajoso punto de la cara sur, predijeron que el acercamiento sería muy peligroso y difícil, si no imposible.

Mi padre no fue el único que comprendió, al principio, que la ruta del sur era demasiado arriesgada para intentarlo. Ang Tharkay, su casero en Darjeeling y uno de los grandes «Tigres de las Nieves», había sido sirdar en la expedición de reconocimiento de Eric Shipton en 1951. Incluso Ang Tharkay rehusó unirse al primer intento serio de escalar la cara sur que realizaron los suizos en la primavera de 1952. Se apostó con mi padre 20 rupias a que los suizos, al igual que Shipton y su equipo, nunca conseguirían cruzar la cascada de Khumbu ni pasar sobre la enorme fisura glaciar de su cima; en aquellos días una sola fisura abarcaba el glaciar de muro a muro.

Desde entonces, las escalerillas de aluminio y otros adelantos en los equipos de montañismo han colaborado en la tarea de crear una ruta a través de la cascada. Los crampones de punta frontal permiten a los escaladores ascender por barreras de hielo casi verticales. Las botellas de oxígeno rusas, de alta presión y recargables, proporcionan varias horas más de oxígeno y pesan una cuarta parte de las antiguas. Se realizan partes meteorológicos bastante precisos a partir de los datos recogidos por satélite y se comunican con rapidez a los escaladores que se encuentran en la montaña. Estos avances, combinados con la ropa interior de polipropileno, tiendas de campaña ligeras, comida y aparatos de radio, convierten el Everest actual en una montaña diferente y, en algunos aspectos, más accesible que la que mi padre tuvo que afrontar.

Sin embargo, incluso la llegada hasta ese punto, el pie de la montaña, había constituido un largo viaje y, en conjunto, puede que resultase la parte más dura, si no en el plano físico, sí en el mental.

En este paraje nada acogedor estaban instaladas las tiendas de cinco expediciones y se esperaban otros siete grupos. Algunos de ellos eran expediciones guiadas y comerciales, para las cuales sus clientes habían tenido que aflojar de 30 000 a 65 000 dólares o más. El coste de una gran expedición puede ascender a más de medio millón de dólares, por lo que los escaladores, que andan permanentemente escasos de fondos, buscan patrocinadores que financien su obsesión por escalar.

En la primavera de 1993 se alcanzó el número récord de autorizaciones para escalar la cara sur del Everest: hubo 17 expediciones. El Gobierno de Su Majestad subió el precio de las autorizaciones a 50 000 dólares por equipo y se cobraban cuotas adicionales por los miembros extra, los oficiales de enlace, los oficiales de conservación y la recogida de basura. Las tarifas que tenían que pagar los escaladores habían aumentado los ingresos derivados del montañismo en Nepal y se habían convertido en un negocio muy rentable para la Tesorería: 800 000 dólares al año solo por el monte Everest no es una suma despreciable para un país en vías de desarrollo. Sin embargo, me preocupa que solo se haya utilizado una parte nominal de estos fondos para beneficio de la gente del lugar, para promover la seguridad en la montaña o para la conservación del medio ambiente. Las autoridades chinas del Tíbet deben de estar confabuladas con el Gobierno nepalés: en la cara norte, las tarifas que hay que pagar y los gastos locales relacionados con la escalada son comparables con los de la vertiente nepalesa. En el Tíbet, el Gobierno tampoco ha hecho mucho con los ingresos procedentes de la escalada para mejorar la vida del pueblo o el medio ambiente. Con gran astucia, estos dos gobiernos venden el santo grial de los escaladores al mejor postor y se embolsan las ganancias.

La dinámica social en el campo base me recordó la universidad. Esta ciudad provisional, situada en la ladera de la a veces hostil montaña, era casi como un campamento de entrenamiento de reclutas pero sin sargento de instrucción, o una ciudad en desarrollo sin alcalde. No entendía por qué los escaladores occidentales necesitaban rodearse de tantas comodidades materiales. En todos los campamentos se desplegaban cocinas del tamaño de las de un restaurante, tiendas comedor, tiendas de comunicaciones con pases de vídeos vespertinos y áreas despejadas para el aterrizaje de helicópteros.

Cuando todos los equipos se hubieran establecido en el campo base, la población ascendería a más de 400 personas. Esto me hizo caer en la cuenta de que todos apuntábamos hacia la misma estrecha ventana de estabilidad en el clima que suele abrirse en primavera durante unos días a mediados de mayo. Los dos grupos más numerosos, dirigidos por el estadounidense Scott Fischer y el neozelandés Rob Hall, enviarían 22 guías y clientes, y casi el mismo número de sherpas de gran altitud, por un único camino en la montaña.

Me sentí incómodo al oír hablar a unos escaladores extranjeros de la cima y de lo que significaría para ellos alcanzarla, como si su éxito fuera el resultado inevitable de la escalada. Además, los que hablaban más sobre el tema solían ser los que menos hacían y los que peor preparados estaban. Los sherpas dicen que las personas que más fanfarronean y las que se hacen ricas de la noche a la mañana son las que tienen más números para que la suerte les dé un revés, como la pareja del pueblo de Pheriche, que se enriquecieron de golpe y repentinamente uno de ellos murió de sífilis. Nunca hay que regocijarse por la buena fortuna, decimos, porque llegará un día en que desaparecerá. En ocasiones la evolución del karma es predecible, aunque no por norma general, y la forma en que lo hace nunca es exacta.

Cuanto más presenciaba las chillonas exhibiciones de ego e individualismo por parte de algunos equipos extranjeros, más sentía que estaban tentando a la adversidad. Me distancié de ellos. Los sherpas, incluido mi padre, siempre han hablado del acercamiento al Everest con respeto, conocimiento, humildad y devoción. Si los escaladores extranjeros hubieran entendido mejor la cultura, la historia, los valores y las creencias de la gente que ha vivido a la sombra del Everest durante siglos, quizá no se habrían topado con tantas dificultades en las ascensiones. Su deseo de alcanzar la cima a toda costa consume sus energías y eclipsa su buena suerte.

¿Cuál era la motivación de aquellos extranjeros para escalar? ¿Por qué estaban allí? Para los guías comerciales, como los sherpas, es un negocio. Algunos acuden por el desafío personal que representa; se quieren probar a sí mismos en la montaña, aunque es posible que este motivo no sea más que una tapadera para otra tarea más enigmática: lanzarse contra sus demonios interiores. Los que escalan porque quieren demostrar algo a alguien, o para obtener reconocimiento, tienden a ser arrogantes y a los sherpas no les gustan. Muchos otros poseen razones más complejas y sutiles; se hallan en un camino, a la búsqueda de algo más allá del reto físico y la gloria. La mayoría de estos escaladores, entre los que me incluyo, no sabemos qué encontraremos durante nuestro viaje más allá de un breve vistazo a la temporalidad y la fragilidad de la condición humana. Si realmente solo viéramos eso y obtuviéramos tan solo esa comprensión, consideraría que nuestra aventura ya ha valido la pena.

Me resultó chocante presenciar cómo algunos miembros menos experimentados de algunos equipos tomaban clases sobre el modo de pasar escaleras, como preparación para las grietas del glaciar de Khumbu. Algunos de estos escaladores no estaban seguros de cómo fijarse los crampones y tenían dificultades para caminar con ellos correctamente. Un joven taiwanés no sabía virtualmente nada sobre montañismo.

Parecía ser un poco tarde para aprender técnicas de escalada y yo aprovechaba todas las oportunidades que se me presentaban para explicar a los escaladores inexpertos que veía que debían ser cuidadosos.

De todas formas, en la montaña, tales advertencias pueden ser interpretadas solo como un saludo informal. «Para escalar el Everest —tal y como dijo nuestro cámara Robert Schauer—, se necesita experiencia, que no está incluida en la tarifa de 50 000 dólares». Comprendía su entusiasmo por la escalada. También sería mi primera vez a través de la cascada y estaba muy nervioso. Uno oye hablar constantemente de los peligros que alberga y de la gente que ha muerto allí.

Los equipos taiwaneses y sudafricanos afrontaban el primer intento al Everest de sus respectivos países y exhibían con orgullo sus banderas nacionales. Parecía que los sudafricanos tenían aún más problemas que los taiwaneses, en especial tras la retirada de su patrocinador original, el diario sudafricano Sunday Times. Su jefe, Ian Woodall, era militarista hasta el punto de la más absoluta rudeza y, durante el acercamiento al campo base, tres de los escaladores más experimentados dimitieron debido a «una profunda falta de confianza en las decisiones [de Ian Woodall] como jefe», y mencionaron su «continuado comportamiento irresponsable e irracional». Expresaron su convencimiento de que seguir bajo su dirección supondría una seria amenaza para sus vidas. Los tres fueron vistos esperando para tomar un avión en la pista de Syangboche.

Mi curiosidad por la montaña superaba mis temores y mi confianza fue aumentando paulatinamente hasta que una avalancha se desprendió desde el Lho-La, bajo la arista oeste del Everest. Me volví para observar cómo tomaba velocidad y luego chocaba, cientos de metros más abajo, contra la base de la cresta. Unos segundos más tarde, estalló en el campo base una corriente de aire que hizo traquetear las tiendas y lo envolvió todo de rocío. Siempre daba la impresión de que estas avalanchas iban a rodar sobre el campo base, barriéndonos a todos.

El guía estadounidense Scott Fischer conocía a mi madre y me cayó bien. Se movía con tranquilidad por el campo base y su actitud optimista, así como su estilo relajado, eran contagiosos y muy «americanos». Scott había escalado el K2 junto a Ed Viesturs en 1992 y se había encargado de las fotos de la boda de Ed y Paula.

Había estado en el Everest dos veces: en 1987, en la cara del Tíbet, y en 1994, cuando alcanzó la cima sin oxígeno. Este año su empresa, «Mountain Madness», con sede en Seattle, había atraído muchos clientes, entre ellos Sandy Hill Pittman, de la alta sociedad de Nueva York. Para Pittman, el Everest era el último pico de su colección de «siete cimas», las montañas más altas de todos los continentes. Otro cliente era Pete Schoening, admirado como un héroe por haber salvado la vida de seis miembros del equipo en las alturas del K2 en 1953. Si Schoening, de sesenta y ocho años, alcanzaba la cima se convertiría en la persona de mayor edad que escalaba el Everest.

El guía neozelandés Rob Hall era todo lo contrario de Fischer: meticuloso y organizado, siempre lo planeaba todo de antemano, previendo cualquier cosa que pudiera ir mal. Tenía capacidad de concentración y dirección. Sorprendentemente, Hall había guiado a 22 personas hasta la cumbre del Everest, un número superior al total de los que alcanzaron la cima durante los 25 años posteriores a la escalada de mi padre en 1953. Este año, ocho clientes se habían apuntado con él y sentía de veras que su obligación era hacer lo posible para llevarlos a la cúspide.

Todos los jefes temían la aglomeración que pudiera producirse en la parte más alta de la montaña. Fischer y Hall querían hablar sobre las fechas de las tentativas a la cima de sus respectivos equipos, por lo que organizaron una reunión para coordinarlas. Fischer quería que su equipo intentara asaltar la cumbre el 9 de mayo, un día antes que el de Hall. Incluso antes de llegar al campo base, Hall había previsto la subida para el 10 de mayo; otros años lo había hecho en esa fecha y creía que le daba suerte. Casi todos sus clientes de 1994 alcanzaron la cima el 10 de mayo. Sin embargo, ninguno de ellos lo hizo en 1995.

La estación avanzaba. Fischer y Hall se fijaron en la escasez de tiempo y en la cantidad de trabajo necesario para establecer la ruta en lo alto de la montaña, y conjuntamente decidieron que sería mejor que más arriba del campo IV, en el collado sur, los dos equipos aunaran esfuerzos para intentar llegar a la cima el 10 de mayo. Después, avisaron a los jefes de los otros equipos, instándolos a programarse antes o después. Los grupos de escaladores que vendrían a continuación se beneficiarían —apuntaron— de las cuerdas que tenían la intención de fijar en el escalón de Hillary y en la cresta de la cima.

Nuestro equipo IMAX podría escalar cómodamente sin cuerdas fijadas sobre el collado sur, así que escogimos el 9 de Mayo, un día antes que los dos grandes grupos. David quería que nuestro equipo estuviera relativamente solo el día que alcanzara la cima para poder filmar y por razones de seguridad. Desde mi punto de vista, el día 9 de mayo sería favorable. Era el décimo aniversario de la muerte de mi padre. Su espíritu nos acompañaría porque yo deseaba con toda intensidad que así fuera. También deseaba, quizá en vano, que estuviera allí conmigo tras su muerte, con más fuerza si cabe que cuando estaba vivo.

En mis años de escuela en Darjeeling, accedía a los deseos de mi padre y me aplicaba, aunque yo consideraba con frecuencia que ello no era más que una intromisión en los sueños que empezaban a revelarse.

El Saint Paul’s, descartado por algunos hindúes ortodoxos por ser una «escuela de comedores de vacas», es uno de los internados más selectos de Asia, pero el asfixiante confinamiento del lugar solo alimentaba mi deseo de viajar y de buscar aventuras. En esa época pensaba que solo podría aventurarme sin reservas por el mundo si rompía con mis padres y con las rigideces de la religión y las antiguas costumbres asiáticas. El personal cristiano de Saint Paul’s no trataba de convertir a los alumnos. Creían que una amplia educación en profesiones liberales supondría un suficiente distanciamiento del pensamiento budista y del consejo de los lamas. En efecto, comencé a cuestionarme el budismo, en especial en los últimos años de internado, precisamente cuando mis padres cultivaban su propio budismo y gastaban crecientes sumas de dinero en apoyarlo. Ellos habían viajado por el mundo y, al parecer, se habían forjado sus propias ideas sobre qué creer. ¿Por qué no debía hacer yo lo mismo?

En Darjeeling había visto algunas películas de guerra de Estados Unidos y había estudiado la manera de hablar y andar de los soldados de aquel país. Me fascinó el dominio natural que demostraban los actores en las situaciones difíciles. Eran sensibles y humanos, pero mantenían un firme control sobre su vida. La arriesgaban con una despreocupación compensada por el respeto hacia lo que está bien o mal. Sentía curiosidad por el tipo de gente que había forjado Estados Unidos, un país cuyo solo nombre sugería admiración y respeto.

Me intrigaba el título honorario que mi padre había recibido en el «Northland College» de Wisconsin y que había visto colgado en la pared de su despacho. Solicité una plaza en él y me la concedieron. La consumación de mi pasión por escalar el Everest y una esperanzadora relación con Soyang tendrían que esperar.

Cuando llegué con 18 años a Estados Unidos para matricularme, me horrorizó la falta de disciplina en la universidad. Al parecer, existen muy pocas limitaciones sobre lo que se puede decir o hacer en aquel país. Mis compañeros de clase necesitaban demasiadas posesiones personales. Habían llevado consigo televisores, ordenadores, equipos de música y altavoces demasiado grandes, incluso sus ositos de peluche. Poco después los oiría hablar por teléfono, llorando a sus padres por haberse quedado «colgados» tan lejos de casa: ¿podrían papá y mamá mandarles algún dinero para los gastos? En mi primer día de clase, un alumno apoyó los pies en el asiento de delante, con las suelas de los zapatos señalando al profesor. Para un sherpa, esto es una muestra de irreverencia, e incluso un insulto, ya que los zapatos matan insectos mientras caminan y en ocasiones pisan porquería. También me sorprendió escuchar que algunos alumnos llamaban a los profesores por su nombre de pila. La administración de la universidad parecía reflejar el mismo comportamiento relajado que los alumnos. O tal vez era lo contrario.

En alguna ocasión había observado esta falta de respeto entre los extranjeros de Nepal y Darjeeling. Cuando murió mi madre, me sentí ofendido al ver a un pequeño grupo de turistas tomando fotografías del funeral, la procesión y su cuerpo, que se hallaba encima de un carruaje, como si se tratara de un festival. Sentí que invadían mi intimidad. Dudo que en su propio país esta gente se presente en el funeral de un extraño y empiece a hacer fotografías.

¿Necesita un estudiante más de cuatro camisas? Uno de mis compañeros de habitación tenía más de treinta. Viví en Estados Unidos diez años y todo lo que poseía cabía en dos maletas. El exceso incontrolado podía ser excusable, pero ¿dónde estaba el sentido de la gratitud? Para demasiados de mis compañeros de clase, nada era lo suficientemente bueno.

Una de las virtudes de los sherpas es que nos adaptamos a condiciones nuevas y cambiantes y soportamos la incomodidad. Mi padre conocía las privaciones, y quiso mostrárnoslas a mis hermanos y a mí. Durante las expediciones con los británicos, estudiaba con cuidado su sistema de mando y ejecución. Podía ver qué funcionaba y qué no, y aprendió sobre todo que la disciplina era una herramienta para conseguir que las cosas se llevaran a cabo.

«Haced los deberes», nos decía cuando estábamos en casa. «No comáis con las manos». «Sentaos ahí». «Levantaos y lavad los platos». El ofrecimiento a lavar los platos era una costumbre que había adquirido en Estados Unidos, y nos alentaba a que lo hiciéramos nosotros también. En casa había criados que nos ayudaban en las tareas domésticas, pero siempre decía: «En esta casa no hay sirvientes». En la montaña, cuando daba órdenes, siempre se ponía manos a la obra y ayudaba a los otros sherpas a montar tiendas y a cargar bultos. La severidad de mi padre iba siempre acompañada de la alegría.

En Estados Unidos, donde yo lavaba los platos después de comer con los amigos (algo que muchos indios y nepaleses con estudios se niegan a hacer porque se creen superiores), me hallaba atrapado entre dos culturas, como si mi cabeza estuviera en un continente distinto del de mi cuerpo. Me lancé de lleno y con alegría al desenfreno, la libertad y las oportunidades que ofrecía aquel país, pero de manera gradual empecé a mirar atrás, hacia mis padres y lo que ellos me habían enseñado. En Estados Unidos necesitaba algo a lo que aferrarme, y los valores de mis padres fueron lo único que pude encontrar.

En Estados Unidos impera el divorcio, y me preguntaba si ello no era el resultado de las expectativas demasiado altas que las parejas depositaban el uno en el otro a la hora de iniciar una vida en común. Cuando volví al Himalaya, Soyang y yo celebramos un «matrimonio por amor», que es lo que impera en Occidente y se está convirtiendo en algo cada vez más frecuente en Asia. Sin embargo, había observado que nuestra costumbre de acordar los matrimonios tendía a ser justa y daba resultado a largo plazo. Los sherpas somos prácticos y resignados, lo cual nos simplifica la tarea de criar a los hijos y otras funciones del cabeza de familia. El amor crece como consecuencia de esta experiencia auténtica y compartida de la vida.

Soyang y yo nos conocíamos desde niños, y desde muy pequeño supe de alguna manera que acabaría casándome con ella. Estoy contento de que aceptara mi proposición, porque sospecho que había muchos otros jóvenes dispuestos a dar el paso y pedirle que se casara con ellos.

Las ceremonias tradicionales de boda se celebraron tanto en Darjeeling como en Katmandú. La comida, por ejemplo, se preparó siguiendo unas recetas en las cuales el número de ingredientes estaba prescrito en antiguos textos, a lo que se sumó estrictamente el tiempo necesario para la presentación de los más de veinte platos.

Deseaba que mis padres hubieran estado allí. Durante la ceremonia de Darjeeling, les dije entre susurros lo agradecido que estaba por su cariño y orientación y les pedí que no se preocuparan por mis hermanos ni por mí. Sabía que se sentirían orgullosos de ver que habíamos crecido y que podíamos cuidar de nosotros mismos.

Desde el campo base, Wongchu había enviado una nota a un anciano monje de Pangboche y, en la respuesta entregada en mano, el lama especificaba la fecha que, según el calendario tibetano, sería la más propicia para la ceremonia, o puja, de bendición del campo base.

Los sherpas no subirían a la montaña hasta que se hubiera celebrado la puja, y los escaladores occidentales tuvieron en cuenta a los sherpas en este punto del protocolo de la expedición. El ritual puede describirse aproximadamente como una petición de permiso a los dioses para escalar, además de buen tiempo y un camino seguro. Sin embargo, en el plano litúrgico, es un tipo de ceremonia Ser-kyim («ofrenda de la bebida dorada») y posee un amplio significado. Cualquier nueva empresa, como la construcción de una casa o la escalada de una montaña, requiere que las deidades estén vinculadas con un lama, quien les pedirá su comprensión y tolerancia.

El día anterior a la puja, uno de los jóvenes sherpas del equipo, que había recibido enseñanzas monásticas, dirigió la construcción de una estructura tosca pero atractiva con forma de stupa, de unos 2,5 metros de altura, que serviría de corazón del lhap-so, el punto de adoración.

A la mañana siguiente, temprano, llegó el lama, seguido de un porteador que cargaba un gran barril de cerveza, ya que esta ceremonia no es un acontecimiento triste. Jangbu levantó un tharshing, un alto mástil en el que izar banderolas de oración, y aseguró la base con piedras. (La tradición sherpa dice que esto debe hacerlo una persona cuyos padres vivan todavía). Siete tiras de banderas de oración llenas de colorido (debe ser un número impar) brillaban como rayos en la punta del mástil. Amarramos sus extremos a un punto cercano. Creemos que si el tharshing se rompe o es desmantelado, habrá mala fortuna. Por otro lado, si se posa un cuervo sobre la rama de un junípero atada a la punta del mástil, la expedición tendrá éxito.

A media mañana, el equipo al completo se congregó en el lhap-so llevando ofrendas de grano y patatas y productos más selectos, como barritas energéticas, chocolate y whisky. Sentado sobre un cojín, con las piernas cruzadas, el lama lee mientras dos sherpas le sirven té y lo acomodan.

Los cánticos del lama invocan la presencia de ocho categorías de deidades, incluidos los gurús, los protectores del dharma, los dioses tutelares, los dioses rurales, las angelicales (aunque a veces iracundas) dakinis y Miyolangsangma, la bondadosa diosa protectora del Everest. El lama había depositado tres piedras blancas en el altar del chorten, en representación de Miyolangsangma, y dos más de las «Cinco Hermanas de la Longevidad». En el altar del lhap-so, fijada con cinta aislante, se colocó una imagen del gurú Rimpoché o Padmasambhava, el santo «nacido del loto» que llevó el budismo al Tíbet.

A pesar del tradicional aire de informalidad sherpa en tales reuniones, es muy difícil que los escaladores sherpas se distraigan durante su meditación y rezo. Nosotros decimos que la inmensa desorientación que uno encuentra en el momento de la muerte —una experiencia para la cual gran parte del budismo se encarga de prepararnos— distrae mucho más que el más molesto de los ruidos de fondo. De hecho, los lamas insisten en que, a los practicantes expertos, los sonidos y la confusión les ayudan a concentrarse.

Me uní a los sherpas escaladores en sus plegarias. Algunos de los escaladores occidentales también lo hicieron por respeto a nosotros, pero también para que se viera que participaban. Algunos escaladores extranjeros habían estudiado el budismo, mientras que otros eran simplemente supersticiosos.

Nuestro equipo de escalada —las herramientas de nuestra profesión— también debía ser bendecido y purificado antes de subir a la montaña. Un sherpa colocó unas ramas de junípero en la base del altar y alimentó con ellas las llamas, Todos pasaron entonces sus cuerdas, crampones, piolets y demás equipo por encima del humo, bañando todos los objetos en las protectoras emanaciones del incienso. Mientras el dulce aroma purifica el aire de olores, el humo expele un vapor espiritual y despeja el camino para que llegue el favor de los dioses.

Wongchu distribuyó puñados de tsampa y, como consagración final, todos levantamos lentamente la mano derecha mientras entonábamos al unísono, en un prolongado tono creciente, SwooooOOO! (¡Arriba, que la buena fortuna nos acompañe!). Lo hicimos otra vez y, a la tercera, lanzamos la harina hacia el cielo. En un exuberante y caótico momento, todos gritamos Lha Gyalo! (¡Qué los dioses sean vencedores!) y nos embadurnamos unos a otros el cabello y las mejillas con la harina que nos quedaba en las manos, para representar que confiábamos en que viviríamos hasta que nuestro cabello y nuestra barba se volvieran blancos.

El lama sirvió chang como si fuera una comunión. Al igual que hice con el agua sagrada de Geshé Rimpoché, acepté un poco en la mano derecha, manteniendo la izquierda respetuosamente por debajo. Bebí un sorbo y me eché el resto por la cabeza para completar la bendición. Nos pasaron las ofrendas para comer y noté que todo el mundo procuraba no tomar demasiado.

Ya estábamos a punto para embarcarnos hacia la cima.

Por fin, tras meses de preparación, me encontraba con los crampones puestos, de pie en el borde del glaciar de Khumbu, de cara al campo I. Geshé Rimpoché me había indicado un momento preciso en el cual empezar la escalada. Otros lamas de otros sherpas les habían dictado fechas similares para adentrarse en el glaciar de Khumbu, pero la mayoría de ellas habían sido fijadas para dos días antes de la fecha permitida. Para sincronizar las fechas, algunos nos adentramos con nuestro equipo en el interior del glaciar dos días antes. Caminamos hasta la primera grieta y luego volvimos al campo base. Cumplir de este modo con las reglas rituales está perfectamente aceptado, y los lamas saben que lo hacemos así.

La mañana del primer día de escalada es crítica para los sherpas. Primero nos orientamos hacia el sur, mientras dibujamos nuestros mantras en el interior de la boca. De manera íntima, nos concentramos e invocamos a los tres elementos que nos guiarán y protegerán: los dioses, nuestro lama y nuestros padres. Para que esto sea efectivo, los lamas dicen que la mente debe estar relajada y la meditación no ha de ser forzada. No es tanto una cuestión de vaciar activamente la mente como de dejar que actúe por sí sola, abriendo una puerta por la que puedan salir los pensamientos ajenos y molestos y permitiendo que se instalen los tres elementos.

La cascada de Khumbu es un laberinto de bloques de hielo del tamaño de una casa, imponentes seracs y profundas grietas, aparentemente congeladas a media creación y esculpidas con una artística combinación de aleatoriedad y orden cósmico. Su colorido variaba del blanco al turquesa pálido al ir pasando junto a ella, como un mosaico de luz reflejado en el fondo de una piscina. Por tratarse de un laberinto tan hipnotizador, el glaciar requiere concentración. Unos trozos de hielo que pesan toneladas pueden moverse y caer sin avisar, como una versión Chomolungma de la ruleta rusa. En el transcurso de un día, las grietas pueden abrirse y cerrarse de nuevo a medida que el glaciar se retuerce y se ondula, chillando y estallando en su lento pero imparable descenso. Algunas zonas parecen más propensas a caer que otras, pero nadie puede predecir con exactitud cuándo ocurrirá. Los escaladores solo se mueven a través del glaciar a primera hora de la mañana, cuando los puentes de hielo y los seracs están todavía congelados o casi congelados de la noche anterior.

«Los derrumbamientos en el glaciar suceden tan deprisa —me dijo el veterano escalador del Himalaya Pete Athans— que tienes las mismas probabilidades de toparte con ellos que de evitarlos». Los británicos de la expedición de 1953 otorgaron nombres como «corredor del infierno» y «bomba atómica» a algunos tramos especialmente peligrosos.

En los tramos más expuestos, los escaladores se encuentran protegidos por cuerdas fijadas, por largos tramos de cuerda fija anclados en la nieve y el hielo, que cubren las grietas a lo largo de las escalerillas. Por seguridad y como ayuda para la escalada, utilizamos un dispositivo oval llamado jumar o ascensor, que está unido mediante una correa a nuestros arneses. Sujetamos el ascensor sobre la cuerda y lo deslizamos hacia delante mientras subimos, de manera que se agarra a la cuerda si nos inclinamos hacia atrás o nos caemos.

Antes de pasar por debajo de un inquietante bloque de hielo colgante, me paré y saqué de una bolsita de algodón algunos de los granos de cebada bendecidos que me había dado Geshé Rimpoché. Eché un puñadito en el trayecto que quedaba por delante, preguntándome por un momento qué pensarían los escaladores que venían detrás si se daban cuenta de ello.

La cascada se había cobrado más de 20 vidas, la mayoría de ellas de sherpas. Casi todos los escaladores occidentales —por lo menos los clientes— solo pasan por el glaciar tres o cuatro veces; bordean el campo I para descansar cómodamente en el campo II o campo base avanzado. Apenas se percatan de que los sherpas realizan el transporte de toda la carga prácticamente a través del glaciar, el trecho más peligroso de la montaña. En 1953, 17 sherpas llevaron a su destino unos 350 kilos de comida y equipo en el collado sur, a casi 8000 metros, una proeza que había enorgullecido a mi padre, y a mí también. Evidentemente, sin ellos, la expedición británica no habría conseguido subir más arriba del campo base, y es posible que ni siquiera hubiese llegado hasta allí.

Para mí, los peligros se veían momentáneamente eclipsados por el consuelo de verme escalando y avanzando sobre la nieve, sintiéndome vulnerable y humano pero repleto de energía, al tiempo que saboreaba la adrenalina que surge cuando uno pone a prueba su fe y confianza. Durante la escalada, es mejor no pensar en la muerte o en si uno está asustado. El miedo provoca errores. También es el miedo el que infunde el respeto por la montaña.

La experiencia es el mejor antídoto para el miedo. Un escalador inexperto no sabe si confiar en un pequeño punto de apoyo del tamaño de una moneda, pero a un escalador con experiencia puede parecerle tan seguro como un vestíbulo alfombrado.

Mientras esperaba a Araceli para abordar el cruce de una escalera, estudié las capas de nieve estacional caídas al otro lado de la grieta, unos depósitos anuales que se acumulan como anillos que marcan el crecimiento en un árbol. Conté hasta 43 capas, y mis ojos siguieron su serpenteante longitud. Esa capa fue depositada en la temporada de la triunfal escalada de mi padre. Él caminó sobre esa nieve.

Me tocaba cruzar la grieta sobre cuatro secciones de escalerillas de aluminio unidas con cuerda de plástico. En los tramos más largos, las escalerillas se mueven, botando de manera inquietante a medida que los escaladores se aproximan al punto medio sobre la grieta. Si se gatea de manera lenta y prudente, hay tiempo para fijar la mirada en la profundidad negroazulada que parece no tener fondo. «Mirar hacia el interior de Estados Unidos», como dicen los sherpas. A una caída por una grieta la llamamos «obtener un visado para Estados Unidos».

Las escalerillas necesitan ajustarse casi diariamente para adaptarse al continuo movimiento del glaciar, en especial a final de temporada, cuando hace más calor. Los anclajes se derriten, se pierden tornillos, las fisuras se ensanchan y algunas partes del glaciar se derrumban, destruyendo tramos del camino. Con los británicos, y antes con los suizos, mi padre cruzó las grietas principalmente sobre troncos, árboles enteros que los sherpas talaban, les cortaban las ramas a altitudes más bajas y los cargaban hasta el glaciar. En 1953, los británicos llevaron una simple escalera telescópica de aluminio, con la esperanza de poder transportarla de grieta en grieta a medida que la fueran necesitando. La experiencia de mi padre con los suizos le había enseñado que, para manejar el constante tránsito arriba y abajo, necesitarían abrir por completo una ruta a través de la cascada. Finalmente convenció a los británicos de que los sherpas cortaran muchos pinos y los llevaran hasta el glaciar, tal como habían hecho los suizos.

Una tarde, Hillary y mi padre, atados entre sí, estaban bajando por la cascada, con Hillary a la cabeza. De repente, mientras discutían sobre cómo descender una escarpada pendiente, mi padre vio que Hillary se caía, dando vueltas, mientras levantaba su piolet y gritaba «¡Tenzing!». Hillary estaba siendo devorado por una grieta oculta, que había señalado a Tenzing aquella misma mañana mientras subían. De inmediato, mi padre incrustó su piolet en la nieve y enrolló la cuerda a su alrededor para anclar a Hillary y a sí mismo.

Hillary, que había caído unos cinco metros antes de parar, todavía corría el peligro de hundirse aún más en las profundidades de la grieta. Mi padre, tras situarse de forma que pudiera hacer palanca, remolcó gradualmente a Hillary hasta el borde de la grieta, mientras este se ayudaba con el único crampón que le quedaba. En la caída, había perdido el piolet y uno de los crampones.

Mi padre sabía que remolcar a un hombre hasta el borde de una grieta sin ayuda era casi imposible, pero con un último y enérgico esfuerzo consiguió izarlo poco a poco hasta que Hillary pudo alcanzar el borde de la grieta y salir solo.

Ambos estaban exhaustos por el terrible esfuerzo y los guantes de mi padre habían sido desgarrados por la cuerda. El incidente afianzó la relación entre los dos hombres y, en el campo base, Hillary, agradecido, explicó a los miembros del equipo que de no haber sido por Tenzing estaría perdido. Mi padre estaba orgulloso de haber servido de instrumento para salvar la vida de Hillary, pero me recalcó que no había hecho nada extraordinario, que simplemente actuó con prontitud y decisión, como habría hecho cualquier escalador de cualquier nacionalidad.

En la cascada, al igual que en la montaña, esperábamos estar bien impregnados de tsin-lap para superar la situación. Tsin-lap se puede traducir a grandes rasgos como «bendición», pero en realidad significa tener la capacidad mental y la fuerza que permiten a nuestra mente cambiar y orientarse hacia la plena conciencia. Cuando rezamos a las sabias deidades, a los budas, lo hacemos para pedir el tsin-lap. Se cree que, hasta cierto punto, se puede provocar y alimentar este estado consumiendo sustancias sagradas, como píldoras y líquidos —también llamados tsin-lap—, que los lamas consagran mediante plegarias, mantras y visualizaciones. Algunas de estas sustancias contienen diminutos trozos de partes del cuerpo de Buda o de altos lamas, combinados con cientos de hierbas medicinales del Himalaya y otros objetos bendecidos.

Recibir el tsin-lap es establecer un vínculo, y cualquier vínculo de este tipo es positivo. Por ejemplo, nosotros decimos que, aunque veas a Buda como enemigo, el simple hecho de verlo de esta manera establece una conexión que te acerca a la iluminación espiritual.

Por supuesto, no todo es mental y espiritual. Físicamente, escalar el Everest requiere la fuerza y la resistencia de un atleta preparado y los atletas desarrollan, en parte, su habilidad mediante ejercicios repetitivos. Para mí, cada día que pasaba formaba parte del entrenamiento, y trataba de trabajar duramente y a buen ritmo, no hacer excesivo ejercicio ni sobrealimentarme, y beber mucha agua para evitar la deshidratación. Nunca me ha sucedido nada parecido, pero he escuchado historias atroces sobre una enfermedad, llamada impactación fecal (un estreñimiento tan terrible que se hace necesaria una extracción digital), provocada por la deshidratación y que se produce entre escaladores confinados a grandes altitudes. La nicotina posee un efecto laxante, así que pensé que fumar sería una medida preventiva útil. Estaba intentando dejarlo, pero fumé a hurtadillas algunos cigarrillos con Bijaya, nuestro oficial de enlace nepalés. «El oxígeno sherpa», lo llamábamos.

Para una máxima eficacia del movimiento y para ayudar a la aclimatación, cargábamos bultos hasta campos sucesivos en altura y descendíamos para dormir. Cuando nos sentíamos lo suficientemente fuertes para dormir a grandes alturas y se habían llevado suficientes bultos a los campos más altos para formar un depósito de reservas, los transportábamos más arriba.

Como escaladores, tenemos que escuchar lo que nuestro cuerpo nos dice y afinar nuestro ritmo de ascensión: aclimatarnos lo justo para alcanzar la cima antes de debilitarnos demasiado a causa de la altitud y la escasez de oxígeno. Para tratar el mal de altura teníamos una cámara hiperbárica hinchable, que consistía básicamente en un tubo de vinilo reforzado, lo bastante grande para que el paciente se tumbe en él. Los ayudantes bombean continuamente el saco desde fuera, incrementando la presión del aire (y, en consecuencia, el oxígeno disponible para los pulmones y el cuerpo), de manera que la altura efectiva del paciente desciende unos miles de metros. Cuando los pacientes salen del saco hiperbárico, suelen descender casi sin ayuda o incluso sin ella.

Una vez que se han establecido los cuatro campos y se ha llenado la reserva, la subida a la cima puede realizarse rápidamente desde el campo base o el campo base avanzado. En 1953, y antes, los escaladores instalaban nueve campos, los cuales actuaban como niveles progresivos de su cerco gradual. Este sistema había sido reemplazado por la estrategia de «escala alto, duerme bajo»: antes de subir a la cima, los escaladores desandan dos o tres veces todo el camino hasta el campo base para descansar unos días y recuperar el peso perdido. En la actualidad es posible escalar el Everest de esta manera, y los escaladores se deleitan sumergiéndose, exhaustos y agotados, en un sueño seguro y lujoso en el campo base. Reducir el número de campos no ha significado menos trabajo: se tarda tanto en instalar los cuatro campos actuales como se tardaba en 1953 en hacerlo con los nueve: más de un mes y medio.

Me sentía más experimentado que muchos otros de los que estaban en la montaña, pero a medida que ascendía con esfuerzo, encogiéndome entre complicadas hendiduras en el hielo y escuchando los gemidos y chirridos del glaciar cuando se movía y cambiaba, mi pesada carga solo amplificaba el peso de mis dudas.

Los restos destrozados de un helicóptero que se encontraban en el glaciar, bajo el campo I, me despertaron de mi ensoñación. Había sido fletado en 1973 por los primeros italianos que subieron al Everest, en la que fue la mayor expedición en la historia del montañismo, con 64 escaladores, 3000 porteadores y 120 sherpas. En el intento de transportar por aire los bultos hasta un punto sobre la cascada, el helicóptero había aterrizado y despegado dos veces sucesivas, pero, tras el tercer aterrizaje, fue imposible volver a despegar. Algunos sherpas dicen que el helicóptero falló porque en él se había transportado una oveja viva hasta el campo base, donde el equipo la había sacrificado y se la había comido. Comer o asar carne en los alrededores de la montaña es quizá la peor profanación imaginable. Sin embargo, los italianos consiguieron su objetivo de colocar un italiano en la cima al precio que fuera.

Entonces vi por primera vez un cuerpo sin vida, o más bien medio cuerpo, que se cocía bajo el intenso sol cerca de la cima de la cascada. Los veteranos del Everest están acostumbrados a ver cuerpos y, debido a la intranquilidad que producen, los sherpas los llaman «momos rapiñados», un juego de palabras basado en un buñuelo tibetano relleno de carne. Un cierto toque de humor negro nos ayuda a no rendirnos ante el omnipresente miedo a la muerte.

De hecho, hay cuerpos sin vida desparramados por toda la montaña. La mayoría de ellos fueron víctimas, al menos indirectamente, de los efectos de la altitud, el mal tiempo o la insensatez. Sirven como recordatorio de que, en el Everest, el margen de error es extremadamente pequeño.