Volando hacia lo desconocido

De Estados Unidos llegaron tres toneladas de equipamiento y suministros para la expedición, que fueron almacenadas en un recinto de Katmandú: 57 cajas de comida, 20 cargas de material de escalada, 40 tiendas, 900 metros de cuerda, 75 botellas de oxígeno, 200 rollos de papel higiénico, 47 latas de carne e incontables rollos de película y material de filmar. Al añadirle la comida y los suministros que el equipo de sherpas del IMAX y yo habíamos adquirido en Katmandú, la suma total fue de 230 cajas, bolsas, petates y bidones de plástico que tendrían que transportarse al campo base del Everest.

Una tercera parte de ese total lo componían las películas y el equipo de filmación y, sin embargo, llevábamos 120 bultos menos que la expedición de mi padre en 1953. Supuse que parte de esa carga adicional de la antigua expedición se debía al material de escalada de aquella época, más pesado, y a la mayor cantidad de provisiones necesaria, puesto que la marcha de aproximación duraba casi un mes. En 1953, Nepal era un país sin carreteras y la expedición británica empezó a caminar justamente a la salida de la capital, a unos 320 kilómetros de la montaña. Los porteadores fueron enviados en dos turnos, un día por delante el primero, para evitar aglomeraciones en el sendero y en los campamentos.

Agradecí volar casi todo el camino hasta el Everest y recorrer en solo 40 minutos aquel implacable sendero empinado, con sus continuos ascensos y descensos.

También agradecí contar con un presupuesto que nos permitía no estar pendientes de controlar hasta la última rupia, una habilidad, por otra parte, en la que los sherpas son grandes expertos. Nuestra capacidad de funcionar con los mínimos recursos se debe a que vivimos en una economía de subsistencia y, en algunos casos, a la desesperación.

En la terminal de vuelos nacionales de Katmandú, observé al sirdar de un grupo de montañeros que embarcaba sus bolsas de yute en el vuelo con destino a Lukla, el punto de arranque de las expediciones y de las marchas de aproximación al Everest.

«Esto es mucho equipaje, ¿no?», le preguntó la empleada, del mismo modo que se lo había preguntado al sherpa que había embarcado sus pertenencias antes que él.

«No, no es nada», respondió confiado, mientras depositaba en la balanza el saco de 20 kilos de leche en polvo y sus enseres personales: 75 kilos, muy por encima de los 15 kilos permitidos en los vuelos nacionales.

Nuestro equipo había fletado un antiguo —o, al menos, muy utilizado— helicóptero ruso de transporte militar, un Mi-17 de una compañía aérea propiedad de unos sherpas. En un vuelo anterior había llevado nuestro equipamiento a Lukla. Al regresar a Katmandú, embarcamos y nos colocamos las correas de los cinturones como si fuéramos paracaidistas, sentados contra las ventanas en unos largos asientos de lona y aluminio. Uno de los pilotos rusos se volvió, señaló hacia Lukla y luego alzó el pulgar en gesto de triunfo, como si estuviera orgulloso y sorprendido a la vez de que el vuelo anterior hubiese llegado realmente a su destino.

Uno de los empleados de la agencia de viajes comentó que los pilotos rusos solían ser un poco brutos, pero que estaban preparados para volar como es debido después de una noche de borrachera.

La vibración del despegue me nubló la vista. Miré con los ojos entrecerrados por las sucias ventanillas y me entristeció la oprimente contaminación de la ciudad, pero, a medida que nos elevábamos sobre la nube tóxica, una hilera de gigantes del Himalaya empezó a ocupar la parte central del escenario. La pureza de las laderas de las montañas, blancas de nieve, y el misterio de sus altos valles boscosos ejercían un hechizo seductor: el anguloso Dorje Lhakpa, el Shishapangma (en el Tíbet) y el Gauri Shankar, por cuya cima sagrada pasa el meridiano al que Nepal ha fijado sus relojes. Luego vienen el Karyolung, el Numbur, el Cho Oyu, el Gyachung Khang y el Makalu. Hacia el noroeste distinguí el Kangchenjunga, vigía y sirena, a la vez, de Darjeeling. Por encima de todos se alzaba el Chomolungma, con su banderola de nieve triunfante arremolinada en la cima.

El solo hecho de haber salido de la ciudad ya era, de por sí, vivificante. Cuando visité Katmandú con mi padre por primera vez, a principios de los setenta, recorrimos en bicicleta toda la urbe y solo vimos unos pocos vehículos de motor, casi todos Toyota y Ambassador antiguos que servían de taxis; eran de color naranja y estaban pintados como si fueran coches de juguete, con rayas negras de tigre y unas fruncidas cejas encima de los faros que asustaban a los campesinos recién llegados. Recuerdo haber visto a dos conductores, detenidos precavidamente en la acera mientras uno daba instrucciones al otro sobre cómo cruzar: «Corre lo más deprisa que puedas y mira solo hacia delante; si miras a la derecha o a la izquierda, te confundirás».

Mi padre visitó por primera vez Katmandú en 1930, veinte años antes de que el país abriera sus fronteras al mundo exterior. En esa época, los pocos coches de lujo, propiedad de la oligarquía gobernante Rana, habían sido transportados por porteadores durante unos 150 kilómetros atravesando boscosos puertos de montaña, que penetraban zigzagueantes en el valle desde el sur, y eran llevados de nuevo a la India para ser reparados.

Incluso entonces, a mi padre la ciudad ya le pareció moderna y extraña. Le impresionó profundamente la sensación de civilización y cultura en las calles abarrotadas y estrechas del bazar, y las estatuas y las intrincadas maderas labradas de los templos hinduistas y budistas. En aquella ciudad casi medieval no había hoteles, pero fue acogido en un monasterio budista cercano al stupa de Boudhanath.

La capital de Nepal está ahora atestada de coches, camiones, autobuses, motocicletas, triciclos, carros y rickshaws. Las organizaciones extranjeras de ayuda y los acomodados tibetanos propietarios de fábricas de alfombras han descubierto los coches deportivos, y los funcionarios del Gobierno también se han aficionado a ellos.

Los coches se utilizan más como señal externa de riqueza que como medio de transporte, y el tráfico motorizado se ha vuelto tan lento que es mucho más rápido cruzar la ciudad en bicicleta que en coche. Lamentablemente, los templos han perdido su batalla con las vallas anunciadoras y los neones.

Durante siglos, la cultura del valle de Katmandú ha hecho hincapié en la importancia de lograr el máximo progreso espiritual en los pocos años que dura la vida. En poco más de tres décadas, esta tradición ha sido suplantada por la obsesión de conseguir el máximo progreso material posible. Como resultado de este cambio, han desaparecido de los templos y otros recintos sagrados del valle estatuillas y otras antigüedades. Algunas salas de exposiciones occidentales poseen colecciones más impresionantes de arte nepalés «transportable» de las que pueden admirarse ahora en Katmandú.

No obstante, el valle sigue albergando antiguos centros de poder, puntos geománticos de energía divina que llenan de bendiciones a quienes los visitan. Uno de ellos es el stupa de Swayambhunath. Swayambhu significa «surgido por sí solo» y, según la leyenda, la cima de la colina sobre la que se construyó el stupa emergió de forma espontánea del fondo del lago que ahora constituye el valle de Katmandú. La cúpula terminada en aguja del stupa se suspende sobre la colina como un trampolín mítico preparado para lanzar a la humanidad a la próxima era, el ciclo siguiente de la tradición budista e hinduista, formada por eones o cientos de miles de años. Los lamas y los sacerdotes dicen que ahora nos acercamos al final de la cuarta y última fase de esta era, el Kali Yug o Era Negra, en la que las sociedades humanas se ven propulsadas a una espiral descendente cuyo apogeo será la destrucción y el olvido. La buena noticia es que la nueva era empezará de cero y se caracterizará, al menos al principio, por la longevidad y la felicidad de la especie humana en unos entornos idílicos. No obstante, dicen, antes de que llegue el cataclismo, tenemos que pasar por muchas reencarnaciones humanas.

Diariamente, un flujo constante de suplicantes —hindúes y budistas— sube los interminables peldaños del stupa de Swayambhunath para rezar y arrojar comida a los monos y a las palomas que se encuentran en lo alto de él. Los miembros del equipo me acompañaron y juntos hicimos girar los molinillos de las plegarias y ofrecimos incienso. Luego, quemamos «un trocito de película». Un sadhu o santón mendicante accedió a que lo filmáramos, pero cada vez que Breashears gritaba «acción», el sadhu se quedaba inmóvil, mirándome. Le dije a David que Ek chin!, es el imperativo nepalés que equivale a «¡espera un minuto!».

Me sumergí en la energía y la emoción, en el trabajo de filmación y en la oportunidad de hacer ofrendas al templo. Todas las noches hablaba con Soyang de los preparativos para la expedición, y ella empezó a acariciar poco a poco la idea de aventura. Por las mañanas, elevaba sus plegarias y llenaba de agua los siete cuencos del altar de la casa de sus padres. El agua es gratuita (menos la embotellada) y la podemos ofrecer sin el menor asomo de apego o expectativas de recibir algo a cambio. También prendía incienso en la terraza de la planta superior antes de dedicarse a cocinar alimentos y a preparar incontables tejeras para los monjes que llegaban para realizar ritos de protección y longevidad. Poco a poco, su sensación de respeto hacia mi misión creció. O tal vez era su miedo el que crecía, el miedo a los grandes hitos que suponía el proyecto.

Un día, mientras preparábamos el equipamiento, Wongchu me advirtió de que nuestra escalada coincidía con un año negro, un año de malos auspicios. Era el segundo año y el más peligroso de un ciclo recurrente de nueve años. No obstante, según los astrólogos, un año negro también podía ser un año de poder y sus energías negativas transmutarse en positivas. Eso significaba que no tenía que ser necesariamente malo. Me pregunté por qué los lamas no me habrían alertado de ello, aunque sabía que tienden a no tener en cuenta las predicciones astrales porque prefieren que la gente se concentre en el pensamiento y la práctica espirituales.

En cualquier caso, aquel año, mis alineamientos planetarios cambiarían de manera favorable el 15 de mayo, y casi todas las escaladas al Everest tienen lugar después de esa fecha. No obstante, deseé que Soyang no se enterara de lo cuestionable que era el año desde el punto de vista astrológico.

Diez años antes, había viajado por primera vez a Lukla en un Twin Otter de ocho pasajeros, un avión de despegue y aterrizaje en pista corta muy utilizado en los bosques canadienses. Cuando divisé la diminuta pista de aterrizaje, con una inclinación ascendente de ocho grados y en medio de los patatales de la población, pensé que allí era imposible tomar tierra. El avión tocó el suelo con fuerza, botó un par de veces y tuvo que recurrir a toda su potencia para ascender la cuesta que llevaba a la explanada de estacionamiento.

En esta ocasión, el Mi-17 aterrizó en el extremo de la pista, en medio de una gloriosa nube de polvo y gases del combustible de aviación, un maravilloso símbolo de progreso para los nepaleses.

Al asomar la cabeza por la puerta del helicóptero, recordé que el aire de la montaña, limpio y libre de contaminación, tenía un fuerte olor refrescante, casi picante, como el de un buen whisky escocés. Descargamos deprisa el helicóptero, cerramos la puerta y le dimos unas palmaditas.

Una sirena avisó a los mirones y al ganado para que despejaran la pista. Cerca, unas ordenadas colas de excursionistas, con el rostro curtido por el viento y por el sol, esperaban para embarcar en dos Twin Otter con destino a Katmandú. Una acicalada azafata agradecía dejar atrás la pista de gravilla de Lukla, una superficie difícil para los tacones altos. Montó en último lugar y cerró la puerta a sus espaldas.

Cuando esta pista fue construida en 1964 con la finalidad de transportar materiales de albañilería para un hospital, pocos esperaban que se convertiría en la puerta de entrada de miles de turistas. La carretera principal que salía de la población estaba llena de albergues y tiendas. Los sherpas de Lukla, establecidos desde hacía relativamente poco en la zona, se habían aliado con éxito para detener el creciente tráfico de helicópteros Mi-17 a la pista de Syangboche, que se encontraba al norte de Lukla, a dos días de distancia y a 3650 metros de altura, y que había amenazado con adueñarse del negocio de aquel lucrativo inicio de camino.

Wongchu y yo, junto con el sirdar de altitud Jangbu Sherpa, dedicamos el día a organizar a los porteadores de las bajuras, que se habían congregado en la pista en respuesta a nuestro mensaje por radio. Tras coger los bultos, se alejaron con los pies descalzos, unos pies del color y la textura de la piel del elefante y en los que ya no podía acumularse más polvo y suciedad en su fusión con el sendero. Los seguimos, caminando sobre unas losas que ya se habían convertido en platos llanos tras los años de ser pisadas por pies descalzos, zapatillas deportivas y botas de escalada.

El campo base se encontraba a solo 100 kilómetros, pero tardaríamos casi tres semanas en llegar, ya que filmaríamos y nos aclimataríamos por el camino.

Bordeamos campos de cebada y cruzamos bosques de pinos siguiendo el Dudh Kosi («Río de Leche») hasta su confluencia con el Bhote Kosi, un río que empieza cerca de la frontera tibetana. Después de ascender 600 metros muy empinados, llegamos a Namche Bazaar, el pueblo más importante de Khumbu, a 3500 metros. Allí se encontraba el corazón del país de los sherpas, la zona en la que se establecieron nuestros ancestros después de migrar desde el Tíbet oriental cruzando el Himalaya hace unos 450 años.

Los sherpas mantuvieron estrechos vínculos culturales y económicos con el Tíbet durante ese período, y profesamos el budismo tibetano.

La lengua de los sherpas y algunas prácticas locales han evolucionado y se han diferenciado, algo que también ha ocurrido en muchas zonas remotas del propio Tíbet. Casi todos los cambios visibles que se aprecian en la sociedad sherpa de Khumbu han ocurrido en los treinta últimos años como resultado de las expediciones y el turismo.

Entre las poco más de cien casas de Namche, hay veinte albergues, algunos de cuatro pisos, coronados por restaurantes con ventanas panorámicas y un cibercafé. En este remoto pero bullicioso centro comercial se han establecido otras empresas y organizaciones humanitarias, y ahora casi todas las casas de Namche disponen de agua corriente y teléfono. La electricidad que consume la población se produce en una pequeña central hidroeléctrica situada a unos diez minutos a pie de la casa en la que creció mi padre.

En una clínica dental creada con fondos de la «American Himalayan Foundation», dos jóvenes sherpas que han estudiado en Occidente se dedican a tapar caries y a otras tareas dentales. A los habitantes de Khumbu les gustan mucho las fundas de oro para los dientes, pero se los disuade de utilizarlas a favor de otros cuidados dentales más básicos.

El pueblo es diferente del Namche que mi padre conoció tan bien por haberse criado en la vecina población de Thame. En 1952, cuando regresó a Khumbu desde Darjeeling con los suizos, los habitantes de Namche se apresuraron a cerrar puertas y ventanas, no tanto por el miedo que les producían los extranjeros como por la preocupación por el nerpa, la mala suerte relacionada con los espíritus malignos que los forasteros podían llevar consigo. Entre 1933 y 1952, mi padre presenció pocos cambios; el más destacado fue la construcción, por parte del Gobierno, de un edificio escolar con una sola aula.

Ahora, los sherpas de Namche, con su buen humor, atraen a los excursionistas extranjeros a sus casas y tiendas, casi todas ellas reconversiones de las mismas viviendas que ya existían en 1952.

Almacenamos nuestra carga en un albergue situado en el centro de la población, el Khumbu Lodge, donde años antes se habían hospedado personajes tan populares como Jimmy Carter y Robert Redford.

Como resultado de su contacto con expediciones y grupos de excursionistas de distintas nacionalidades, los habitantes de Namche suelen identificar el país de origen de los viajeros a partir de su aspecto físico y su acento, y saben incluso algunas palabras en las lenguas de esos países. Los sherpas jóvenes tienen más dominio del inglés que muchos excursionistas europeos. En 1952, pocos sherpas sabían nepalés, la lengua nacional. Ahora, todos son bilingües.

Los objetos de segunda mano que se venden en las tiendas de montañismo de Namche son un reflejo del carácter internacional del Everest.

Una expedición catalana vendió cajas de latas de trucha y conejo en escabeche que habían bajado desde el campo base. La expedición nacional rusa, por su parte, dejó barriles de plástico llenos de grandes recipientes de vidrio que contenían caviar del mar Negro. «Huevos de pescado, ¿podéis creerlo?», comentó con repulsión su sirdar sherpa, asombrado de que alguien pudiera comer algo tan sacrílego. Los sherpas y los tibetanos no comen pescado debido en parte a que los peces ponen muchos huevos, cada uno de ellos con el potencial de convertirse en un ser vivo consciente.

La hospitalidad, un rasgo intrínseco en la cultura de los sherpas, les ha resultado muy beneficiosa en los negocios y las relaciones públicas. Los excursionistas están encantados, y a veces les sorprende el entusiasmo con que son invitados a entrar en nuestras casas y en nuestras vidas.

Para numerosos extranjeros, la primera vez que traban amistad con gente mucho más pobre que ellos es durante su recorrido por el Himalaya. Esta experiencia desencadena en ellos sentimientos de culpabilidad y el anhelo de dar algo a cambio a sus anfitriones.

«¿Qué podemos hacer por vosotros?», preguntan algunos con generosidad hacia el final de la expedición, cuando se reparten las propinas. Los excursionistas ya han notado que los sherpas de la ruta del Everest no viven en la más absoluta pobreza y que muchos de ellos tienen su casa llena de equipamiento para montañismo y escalada de gran calidad, heredado de generaciones de escaladores.

«Somos pobres pero felices —responden muchos sherpas—. La vida en estas montañas es dura. Perdemos hijos en accidentes mientras escalan, y ganado por culpa de los depredadores, las tormentas y las grietas de los glaciares, pero no cambiaríamos nuestra vida por ninguna otra. —Y luego, la apostilla—: Lamentamos, no obstante, que nuestros hijos no puedan gozar de mejores oportunidades educativas, como las que existen en Katmandú y en el extranjero».

Entonces los excursionistas —marido y mujer, por ejemplo— asienten mutuamente y sacan el talonario de cheques. Encontrar benefactores que les permitan mandar a los hijos a la India o al extranjero está muy bien, pero con poder enviarlos a Katmandú es suficiente.

Tengo que ensalzar la habilidad de los sherpas de Khumbu a la hora de sonsacar tales ayudas, pero creo que ha llegado el momento de que se empiecen a fijar en las oportunidades que se les ofrecen en su propia comunidad. La escuela «Khumjung», fundada por sir Edmund Hillary y el «Himalayan Trust», no solo es comparable académicamente a muchas escuelas de Katmandú, sino que además cuenta con un mejor entorno de aprendizaje, libre de contaminación y de las dudosas influencias culturales de la capital.

Muchos sherpas admiten que sus hijos empiezan a perder la lengua y las costumbres de la comunidad después de estudiar unos cuantos años en Katmandú, pero también hay muchos sherpas que quieren vivir en la capital, más cerca de las oportunidades que brinda el comercio.

Es natural que las personas quieran tener una influencia positiva en los demás. La generosidad es un rasgo de carácter noble y espontáneo. Creo, sin embargo, que la mejor manera de ayudar a los sherpas es con proyectos en la misma comunidad para que beneficien por igual a todos los habitantes, como la construcción de escuelas, centros sanitarios y clínicas dentales. Otra opción es la inversión privada, pero se trata siempre de compromisos a largo plazo. Por ejemplo, los extranjeros que han invertido en la industria turística han contratado, preparado y apoyado a muchos sherpas, lo cual les ha permitido acceder a empleos en los que triunfan los que son listos y trabajadores como ellos. Este legado está vivo hoy en muchos negocios prósperos que poseen los sherpas en Khumbu y Katmandú.

En un viaje anterior, el alcalde de Namche me dijo que no estaba muy seguro de que el turismo y la prosperidad hubiesen sido del todo positivos para la comunidad sherpa, debido al malestar social y a la división que traían consigo. Por ejemplo, cuando dos hermanos salen de trekking con dos grupos distintos y uno de ellos vuelve con los estudios en el extranjero de uno de sus hijos resueltos gracias a un turista benefactor y el otro no, se siembra la semilla de la división en la familia y en el clan. Los pobres se han hecho ricos de la noche a la mañana. Eso es bueno en términos de igualdad y redistribución de la riqueza, de los que tanto se habla en Occidente. Sin embargo, la caridad de los extranjeros no siempre se basa en los méritos o en los resultados, y la naturaleza excesiva y, a menudo, arbitraria de estos cambios puede alterar un equilibrio social que se ha desarrollado durante siglos.

Casi diariamente llegan a la puerta del alcalde desavenencias y luchas entre clanes. Los grupos enfrentados se sientan en bancos de la sala y la esposa sirve un té. El alcalde escucha y hace propuestas, pero tomar decisiones es un asunto mucho más delicado.

Al menos, la reciente prosperidad ha facilitado el cambio de los cheques de viaje. Algunos sherpas aceptan marcos alemanes, yenes japoneses o cheques personales, un gran contraste con los días de la expedición de 1953, en que se necesitaron cinco porteadores acompañados de dos guardias armados para transportar las cajas fuertes con rupias de plata nepalesas. Esta era la única moneda válida del lugar debido a la desconfianza general hacia el dinero de papel.

«Los mikaru» [los «ojos blancos», como los sherpas llaman a los occidentales] «se parecen mucho a las vacas —me dijo una mujer en Namche, hablando del éxito de los sherpas en la industria turística—. Son felices yendo todo el día de un lado a otro sin rumbo fijo…, se ponen enfermos con frecuencia… y tienes que llevarlos de la nariz para cruzar terrenos difíciles o se caerán en el camino… Sin embargo, si los alimentas bien, te darán leche buena y abundante». Sus palabras eran más empáticas que críticas.

En los poblados más pobres, apartados por las cuencas hidrográficas de la ruta principal, viven sherpas que se dedican al comercio informal entre Nepal, Hong Kong y Singapur. Algunos de ellos han sido encarcelados por contrabando, pero un sherpa me dijo que la prisión no es tan mala, ya que tienen techo y comida y cuando salen, a los dos o tres años por norma general, hablan un excelente inglés coloquial. Se podría especular sobre si ha sido su destino el que los ha impulsado a ello, viviendo como viven en una relativa pobreza solo porque sus pueblos están a unos cuantos kilómetros del flujo turístico. Son sherpas que intentan seguir el paso de otros sherpas.

A principios de la década de los noventa, los sherpas de Khumbu habían conseguido, en general, la suficiente independencia económica para poder retirarse de los trabajos de alta montaña.

En la realidad, la mayoría de los sherpas escaladores proceden de zonas remotas, como el valle de Rolwaling, al que se llega desde Khumbu a través de un difícil y peligroso paso. Rolwaling nos permite vislumbrar cómo era Khumbu hace cuarenta años, cuando todavía no se habían generalizado las excursiones y las expediciones de escaladores: casas con postigos de madera cortados a mano en vez de ventanas con cristales, y crepes de patata y tsampa (harina de cebada tostada) en vez de estofado de yak y arroz. Rolwaling es pintoresco y típico desde el punto de vista del visitante, pero tiene muy poco que ofrecer a los sherpas jóvenes que intentan hacer realidad sus sueños.

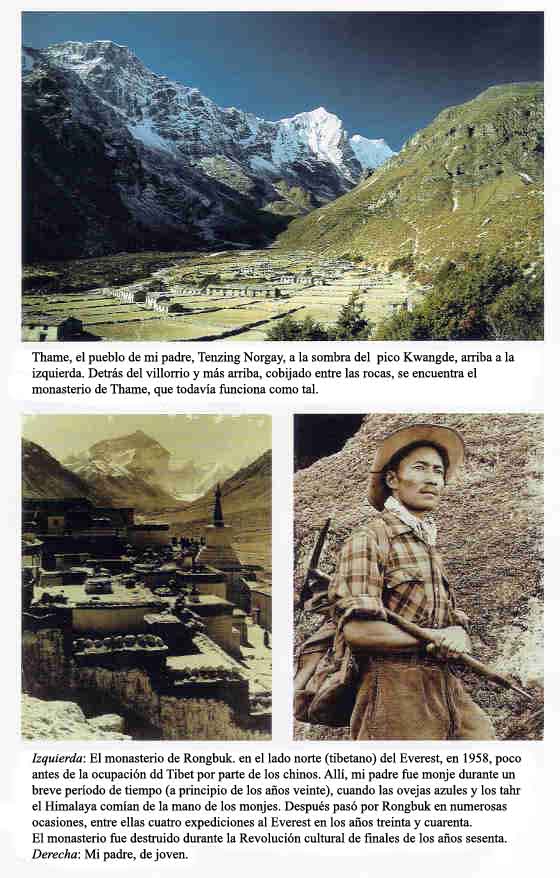

En 1932, con dieciocho años, mi padre dejó la aldehuela de Thame en busca de desafíos, diversión e ingresos económicos, algo que se diferenciara de su vida como pastor de yaks y cultivador de patatas y cereales. Formó parte de una primera oleada de sherpas de Khumbu que salieron de Oriente en busca de Occidente y lo encontraron en Darjeeling. No obstante, aparte del dinero y las diversiones, a mi padre lo atraía otra cosa, algo triangular en forma de montaña.

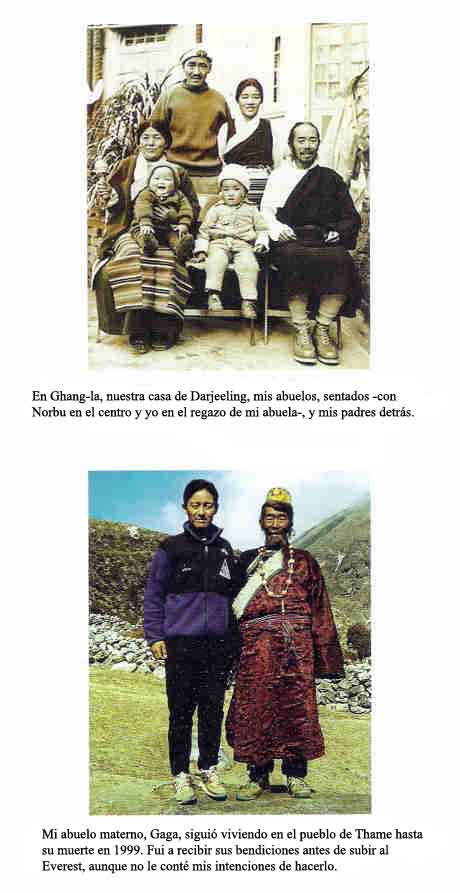

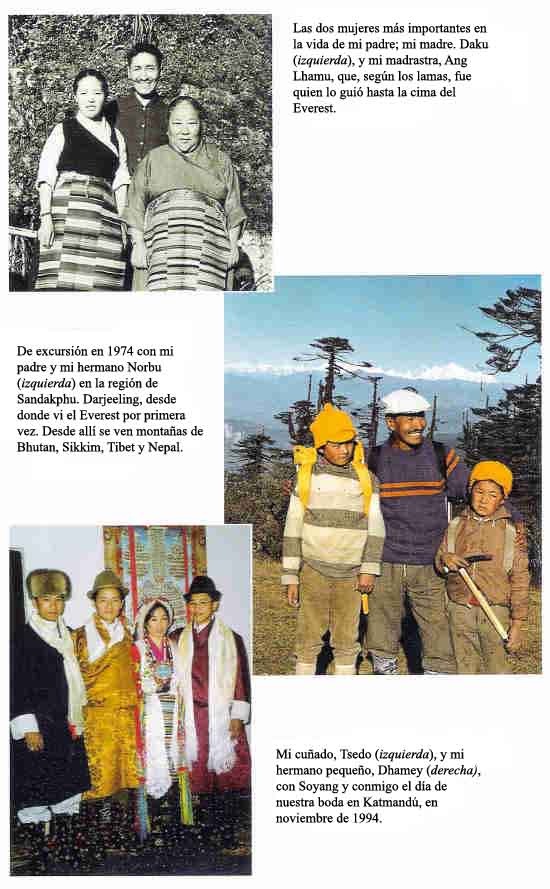

Mi padre volvía de vez en cuando a Khumbu y a Thame para visitar a sus padres, pero, en 1953, cuando pasó por Namche con los británicos, sus padres bajaron hasta Thame para despedirlo, cargados de regalos y comida. Allí, mi abuela Kinzom conoció al coronel John Hunt, jefe de la expedición, y lo llenó de bendiciones junto con los otros componentes del equipo. A mi abuela le preocupaba que mi padre hubiese arriesgado su vida en el Everest tantas veces —aquella sería la séptima— y le suplicó que fuera con cuidado. Eso era precisamente lo que Ang Lhamu, la segunda mujer de mi padre, le había dicho antes de partir de Darjeeling y también lo que mi esposa, Soyang, me había dicho a mí.

Cuando pienso en el amor y en la preocupación de mi madre y de Soyang —los mismos sentimientos que la abuela Kinzom y Ang Lhamu manifestaban por mi padre—, resulta muy difícil no pararse a pensar en los peligros que entraña escalar el Everest, y estoy seguro de que mi padre también pensó en ello. Casi había decidido no participar en la expedición de 1953 y yo estuve a punto de renunciar en 1996.

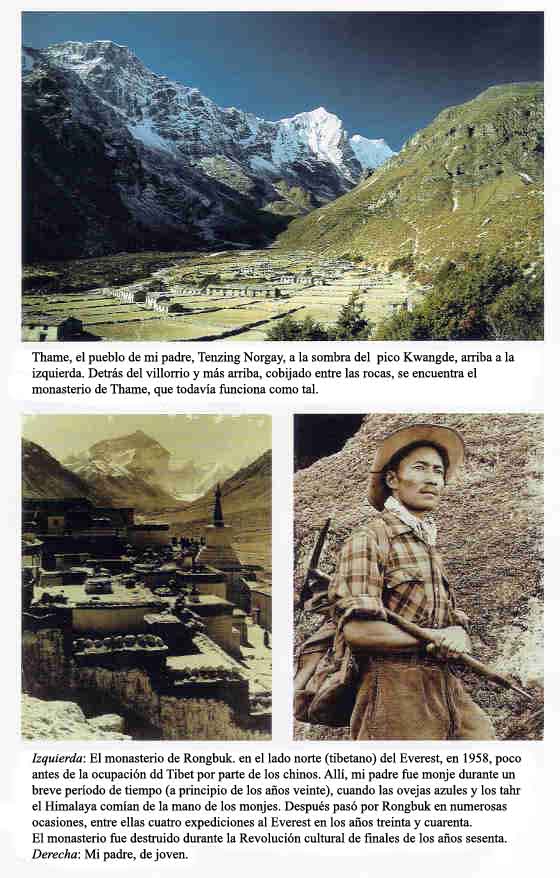

El villorrio de Thame también era el lugar de origen de mi madre. Thame simbolizaba la aprobación y el apoyo familiares; era mi vínculo con Khumbu. Mientras estábamos en Namche, sentí un impulso irresistible que me atraía hacia allí, del mismo modo que un lugar sagrado de peregrinaje reclama nuestra presencia en él antes de que podamos proseguir una misión importante.

De todos mis parientes en Thame solo quedaba mi abuelo materno. Tenía casi 90 años y la salud muy debilitada. Una mujer de Thame que estaba de visita en Namche me recordó lo mucho que se alegraría de verme. A menos que me desviara de la expedición y caminara las tres horas que separan Namche de Thame, tal vez nunca volvería a verlo.

Salí de Namche poco antes del amanecer. Gaga, como nosotros lo llamábamos, vivía en el límite septentrional de Thame, en el primer asentamiento que los tibetanos encuentran cuando llegan procedentes del Tíbet a través del paso Nangpa La. En las tres últimas décadas ha tenido más contacto con peregrinos, refugiados y comerciantes, a los que ha alojado en su casa, que con sus familiares, ya que casi todos se han establecido en Darjeeling, Katmandú o Estados Unidos.

También su casa tiene postigos de madera en vez de ventanas con cristales y la tradicional puerta de entrada muy baja. Los fantasmas de los parientes muertos no pueden agacharse y de ese modo se les impide que accedan de nuevo a la casa y causen problemas a sus moradores.

Me agaché y me abrí paso entre viejos arados de madera, azadones con tierra incrustada y bolas de piel de yak empaquetadas en mantequilla. Allí tenían el establo los yaks y los zopkios, y el calor corporal de los animales caldeaba la cocina y la sala del piso de arriba. Para llegar hasta allí, subí por un tronco con ranuras cortadas a modo de peldaños.

Sentado cerca de la ventana, Gaga se veía débil, pero su porte patriarcal y cariñoso seguía en plena forma. Alzó la vista y sonrió sin sorprenderse, como si estuviera esperándome. Me ofreció un cuenco de madera lleno de chang, la densa cerveza de cebada, y decliné la invitación. Gaga había vivido muchos años solo antes de adoptar a una muchacha huérfana, Ang Nimi, que le ayudaba a cuidar los animales y cocinaba. Todavía freían las crepes de patata en un trozo de pizarra en vez de hacerlo en una sartén.

Mientras Ang Nimi preparaba despacio una crepe, Gaga me contó que, a principios de 1959, había acogido a refugiados tibetanos que escapaban de los chinos. Seguían llegando a Nepal por el Nangpa La, un paso a casi 5800 metros, desesperados y harapientos, y algunos con los miembros congelados. Me dijo que nunca les había cobrado.

Tenía un rebaño de yaks de tamaño considerable y su hijo mayor, uno de mis tíos, todavía cruza el Nangpa La para alimentar a los animales en el Tíbet.

Gaga solo había estado un par de veces en Katmandú; había preferido quedarse en el pueblo para orar y entregarse a la práctica del budismo. Un nieto suyo había escalado una vez el Everest; otro, dos veces, y otro, cuatro. Uno de ellos, Pemba Norbu, está casado con la hermana de Apa Sherpa, que en la primavera de 2000 ascendió al Everest once veces, algo que nunca había hecho ningún humano.

Le apenaba que sus hijos no lo visitaran, sobre todo porque estaban lejos. Mi madre era su favorita, dijo, por lo que mi visita era tan bien recibida como la de uno de sus hijos.

«¿Por qué quieres estar aquí solo? —le pregunté—. Te daremos un lugar donde vivir en Darjeeling y podrás llevar a Ang Nimi».

«Soy feliz aquí y no conozco ningún otro lugar —respondió—. Lo único que deseo es que mi hijo pequeño venga y se haga cargo de la granja y de la propiedad».

No le conté mis planes de subir al Everest porque sabía que se preocuparía y a su edad las preocupaciones no son buenas. Me sentí bañado de una manera extraña en su generosa y compasiva energía, recibiendo la bendición que los ancianos imparten con su mera presencia.

Llegué a Namche antes de que Wongchu entrase en el cuarto de literas del Khumbu Lodge con la desafortunada noticia de que Sumiyo, nuestra compañera de expedición, tenía problemas. La policía de Namche la había identificado como la persona que había escalado y filmado sin permiso en el Ama Dablam tres años antes y le iba a retirar el permiso de escalar el Everest. Frustrada, Sumiyo nos contó, sentada en una de las literas, que le habían dicho que le prohibirían escalar en Nepal durante cinco años.

David caminó nervioso por el dormitorio buscando, desesperado, una solución a aquel problema inesperado. Necesitábamos a Sumiyo. Ya había filmado con el equipo en Katmandú y, si ella no participaba en la expedición, esas escenas tendrían que filmarse de nuevo.

Pensé que todas las decisiones oficiales y algunas anulaciones de las decisiones se formalizaban siempre escribiendo. Los papeles inician un proceso burocrático (que siempre supone más papeles).

David y yo nos sentamos y él hizo un borrador de una carta en inglés y yo otro en nepalés pidiendo al Gobierno que fuera condescendiente con Sumiyo en aquella escalada concreta. Señalamos que el Gobierno de Su Majestad (que mantenía ese nombre pese a la instauración de una democracia de varios partidos) había cobrado ya unos derechos de 10 000 dólares por incluirla en el equipo, y sugeríamos al Gobierno que le pusiera restricciones o la castigase después de la expedición. Esperábamos que al Gobierno de Su Majestad, que se aprovecha de la pobreza del país a la hora de pedir ayuda extranjera, no le pasara por alto el valor de una producción IMAX como promoción turística.

Sumiyo partió hacia Katmandú con las cartas y nos aseguró que nos llamaría por teléfono móvil tan pronto como tuviera noticias.

Al día siguiente subimos al poblado de Khumjung, 300 metros por encima de Namche y a una hora de distancia. El Khumbi Yul Lha, o «dios campestre» de Khumbu, un áspero pico de granito de color oscuro de 5500 metros, se alza sobre el poblado y protege a sus habitantes y al ganado. Este pueblo y el pico se han mantenido indelebles en mi memoria por las historias del yeti, el abominable hombre de las nieves del que me habló mi padre cuando visité el lugar por primera vez. En sus años mozos, cuando llevaba con sus amigos los rebaños a pacer a las laderas del Khumbi Yul Lha, creían que el yeti vivía detrás del pico y que salía cuando lo enviaba un dios que regía el destino del pueblo. En esos días, siempre que hacía excursiones por Khumbu y sobre todo por Khumjung, me asustaba tener que salir fuera de noche a orinar, seguro de que aquella bestia gigantesca y apestosa y con los pies hacia atrás me llevaría con ella.

Estuvimos varias noches en casa de un destacado sirdar montañero, Nima Tenzing, y su esposa, Pema Chamji. Su amplia sala de estar hizo las veces de dormitorio comunitario de la expedición y se llenó rápidamente de ropa mojada y cámaras de filmar. En las casas de los sherpas no puede uno escapar de la hospitalidad y Pema Chamji sirvió incontables tazas de té tibetano, ruidosamente mezclado con mantequilla y sal en una alta mantequera. Por las tardes, nos tendía cuencos de chang hasta que aceptábamos, y la tradición sherpa dicta que cada cuenco tiene que rellenarse dos veces como mínimo. Los sherpas estamos tan acostumbrados a ello que, aunque no tengamos ganas de beber, nos sentiríamos incómodos si no nos ofrecieran ningún brebaje.

Cobrar por la comida y el alojamiento es una costumbre nueva. Cuando llegaron a Khumbu los primeros forasteros, habría sido un insulto pedirles dinero por algo que solo requiere tiempo y esfuerzo. Hoy eso sigue ocurriendo con las verduras silvestres. A finales de la primavera, por ejemplo, cuando crecen los bambúes, se cocinan con curry y suponen una sabrosa sorpresa para los huéspedes que se presentan en esa época. Como los brotes de bambú crecen sin el esfuerzo humano, sería inapropiado recibir una remuneración por ellos.

Para llamar por teléfono, el equipo subía hasta el «Om Lhasa», el sobrenombre que los sherpas habían puesto al hotel «Everest View», un megalito de construcción japonesa colgado sobre un precipicio a 3900 metros. El lugar hace las funciones de barco. En él se construyó una habitación presurizada a fin de utilizarla como cámara hiperbárica para curar el mal de altura que afecta con frecuencia a los que vuelan directamente desde Katmandú, que se encuentra a solo 1400 metros. Me contaron que un cliente había sufrido un ataque de corazón en la escalera de la entrada. El hotel nunca ha dado beneficios, pero sus inversores japoneses continúan dirigiéndolo como si fuera una cuestión de orgullo.

El hotel depende por completo de los vuelos que llegan a la cercana pista de Syangboche. Recordé que años antes, mientras esperaba en la pista cubierta de hierba con unos excursionistas y amigos, me pareció oír que llegaba el avión. Escuchamos con atención y captamos el grave zumbido celestial de un sherpa anciano, que se encontraba a unos cinco metros de distancia y hacía girar su molinillo de oraciones, al tiempo que recitaba el mantra Om Mane Padme Hum de manera ininterrumpida. Estallamos en carcajadas, y es que cuando uno está desesperado por partir, cualquier cosa le parece el ruido de un avión que se acerca.

Cuando el Pilatus Porter de despegue y aterrizaje corto para seis pasajeros se posa finalmente en Syangboche, las palas que golpean el aire cristalino bajan de tono y su sonido parece un suspiro de alivio: «lo conseguí».

Durante años, el Pilatus, que fue diseñado para los vuelos de montaña, fue pilotado por Emil Wick, un suizo designado por la fábrica para utilizar este aparato en Nepal. Su número favorito era sobrevolar a pocos metros el monasterio de Tengboche y volverse hacia sus aterrorizados pasajeros para decirles que quería «hacer girar unos cuantos molinillos de oraciones». Cuando Wick me contó que el sonido de las hélices podía provocar una avalancha si volaba cerca de la arista nevada de un risco, me quedé pasmado.

En 1997, el veterano piloto A. G. Sherpa resultó muerto mientras pilotaba el Pilatus Porter. Poco después de despegar, entró en un banco de niebla y se estrelló contra la ladera del Kwangde.

Este trágico accidente y la colisión posterior de un Twin Otter más grande de una compañía aérea regentada por sherpas hizo mella en el orgullo colectivo de este pueblo. Sin embargo, los sherpas continuaron volando. Ang Zangbu, de Namche, está aprendiendo a pilotar el Boeing 747. Cuando era niño, caminaba descalzo casi mil metros en vertical para asistir a la escuela de Khumjung. Siendo ya un adolescente, mientras hacía de porteador de una expedición, uno de sus clientes estadounidenses, un ejecutivo de la Boeing, descubrió en él una motivación y una inteligencia muy poco usuales.

«¿Qué te gustaría hacer de mayor?», le preguntó el ejecutivo.

«Pilotar aviones», respondió Zangbu, sin pensarlo dos veces. Como muchos sherpas, había soñado con ser piloto desde la infancia, mientras perseguía los yaks de la familia por los altos pastizales de Khumbu y veía los aviones distantes que se acercaban a la pista de Lukla.

La facilidad de Zangbu para la lengua inglesa y sus buenas notas bastaron para cualificarlo para la escuela de pilotos, y el ejecutivo le ofreció su ayuda. A los diecisiete años fue caminando a Katmandú, y allí vio por primera vez un automóvil. Tres años después se casó con una alemana y se matriculó en una escuela de pilotos en Seattle. A los veintidós años obtuvo la licencia de piloto comercial y se dedicó a llevar Twin Otter a Lukla, para regocijo de los sherpas, quienes, para recibirlo en su primer viaje a la población, adornaron la pista con pañuelos kata. Muy pronto pasó a pilotar aviones de la «Royal Nepal Airlines Corporation». (RNAC o «Rezad Nepaleses Auguramos Caída»).

Pilotar aviones en el Himalaya es una tarea ardua. En el diminuto país de Nepal ocurren más accidentes aéreos en un año que el promedio anual de accidentes en vuelos comerciales de Estados Unidos.

En la mañana del 24 de marzo, cuando íbamos a salir de Khumjung, David me filmó en el gompa del pueblo, encendiendo las mismas lámparas de manteca en recipientes de latón que mi padre había encendido cuando pasó por la aldea en su camino al Everest.

Proseguimos hasta el gompa de Tengboche, el monasterio más importante de Khumbu. Tras descender primero al fondo de la garganta del Imja Khola, pasamos ante jóvenes mujeres sherpas que llevaban cargas de más de 30 kilos de leña en un cesto sujeto a la frente con una correa, lo cual les permitía tener las manos libres para hacer punto, al tiempo que mascaban chicle. «Polivalentes», las habrían llamado donde yo trabajaba en Nueva Jersey.

En los árboles cercanos al río, saqué la cámara para fotografiar a los saludables y fornidos yaks de un muchacho, que tenían un fino y negro pelaje. Cuando empezó a mover los brazos y me dijo que no lo hiciera, advertí que la leña que llevaban los yaks en los lomos era madera verde, que estaba prohibido recoger. El chico pensó que yo iba a arrestarlo.

El lama de Tengboche y el personal del Parque Nacional están muy preocupados por la tala indiscriminada y excesiva de árboles verdes en los bosques que se hallan a los pies del monasterio. Los guardias armados que forman la Unidad de Protección informan repetidamente a los sherpas de que tienen orden de disparar contra todo el que corte madera verde, a pesar del grave sacrilegio que supone herir a alguna persona en las proximidades del monasterio, pero ni siquiera esta advertencia sirve para disuadir a los leñadores. Estos están demasiado desesperados y las amenazas de los guardias resultan excesivamente huecas. Unas intensas partidas de cartas los mantienen ocupados todo el día.

Ascendimos en zigzag por un bosque de abetos y llegamos a una ladera llena de color, debido a los rododendros en flor que formaban una enramada que llegaba hasta el monasterio. Finalmente divisamos una esquina del edificio, colgado sobre la arenosa morrena de un glaciar, a 600 metros en vertical por encima del Imja Khola. Al acercarnos a los terrenos del monasterio, pasamos a través de un kani, entrada en forma de túnel. Para disuadir a los espíritus malignos de que entren, los paneles de madera del techo están pintados con un panteón de divinidades budistas locales que meditan y levitan. Las pinturas también quieren imbuir un sentido de reflexión filosófica a los que visitan el monasterio.

Un antiguo texto de budismo tibetano dice que uno de los primeros grandes lamas de Khumbu, Sangwa Dorje, en un éxtasis de devoción por el gurú Rimpoché, voló hasta los pastos de hierba que ahora forman Tengboche. Se posó sobre una roca y dejó una huella que todavía puede verse. Años después, en 1916, Tengboche se estableció como primer gompa con monjes célibes de Khumbu. En el monasterio hay ahora cuarenta monjes, un número récord que puede atribuirse en parte a la prosperidad de la que gozan los sherpas gracias al turismo. Los ingresos más altos de las familias les permiten ofrecer un hijo fuerte y sano al monasterio, por lo general el tercero, y pagar su manutención.

Agradecí ser un padre de familia y no un monje célibe, por más que los padres de familia tengan que cargar con preocupaciones y apegos. Echaba de menos a Soyang y a nuestra hijita Deki. La expedición ya se encontraba más allá del alcance de los teléfonos convencionales, y las costosas llamadas por teléfono vía satélite tendrían que limitarse. En vez de telefonear, pensé en ellas y sentí preocupación, tanta como la que sentía por la montaña. Si me hacía daño, fueran cuales fuesen las circunstancias, solo podría culparme a mí mismo y, cuando me acechaban imágenes aterradoras de la montaña, me culpabilizaba de antemano.

El lama de Tengboche llevaba tres meses meditando en un retiro estricto, por lo que solicité una ceremonia de protección al lopon («maestro del diamante») del monasterio, que es el monje principal.

Araceli, Ed y yo subimos la escalera y atravesamos el patio hasta la sala principal mientras el sonido grave de las trompetas y de los tambores se intensificaba, con una vibración tan audible como palpable. Nos detuvimos ante la inmensa puerta de madera pintada de colores que llevaba al recinto, nos quitamos los zapatos y cruzamos el umbral.

Avancé tres pasos y vi el impresionante interior. Ante mí, en el lado norte de la sala, había una imponente estatua, un Buda Sakyamuni sentado, el «Buda del presente», de más de cinco metros de altura. La cabeza y los hombros dorados se extendían a través de una abertura en el techo que daba al segundo piso, como si la edificación original hubiese sido modificada para dar cabida a aquel milagroso e ilimitado desarrollo. En el suelo había pequeñas estatuas doradas que le servían obsequiosamente, los bodhisattvas Chenrezig y Jambayang y los discípulos Shariputra y Mangalputra, que poseían poderes milagrosos. Ocho tatagathas, o Budas completamente iluminados, parecían levitar detrás de Sakyamuni y flotaban en la nube en forma de nimbo que se encontraba tras la estatua.

Me detuve unos instantes, uní las manos y recé. Luego me postré tres veces, flexionando los brazos hasta tocar el suelo con la frente e incorporándome otra vez.

A ambos lados de la sala había sendas hileras de monjes sentados, unos doce en cada una, que recitaban textos leídos de unos libros de plegarias colocados sobre unas mesitas bajas. Algunos leían en voz alta, balanceándose hacia delante y hacia atrás, mientras que los que se habían aprendido el texto de memoria nos estudiaban a los tres con un desapegado interés.

Como había hecho mi padre hacía 43 años, me acerqué al altar y luego me volví para obsequiar al lopon, que estaba sentado en una plataforma en forma de trono, con un largo pañuelo kata de seda. También le tendí el rollo de banderolas de oración que pensaba desplegar en la cima.

El lopon continuó cantando al unísono con los monjes y tocó mis ofrendas con una urna bhumpa y un dorje o piedra de rayo ritual. Luego arrojó sobre el rollo de banderolas unos granos de cebada bendecidos que tenía en la mano. Entonces hizo una pausa para meditar con toda intensidad y transferir bendiciones a las banderolas. Los budistas dicen que, mediante una profunda concentración adquirida tras muchos años de práctica, los lamas visualizan a las deidades como parte inseparable de sus objetos de meditación.

En 1953, cuando mi padre pasó por Tengboche camino del Everest, el lama, que solo tenía diecisiete años, estaba ausente. Mi padre también recibió las bendiciones del lopon. En esos momentos sentí la presencia de mi padre a mi lado; no era 1953, ni tampoco 1996, pero me encontraba junto a él, acompañándolo en su misión. Su misión era la misma que la mía y, en última instancia, era una misión de toma de conciencia de uno mismo, un punto de arranque para la comprensión. Teníamos por delante un largo camino, al menos yo.

Dejé el pañuelo kata a los pies de la estatua de Sakyamuni, encendí lámparas de manteca y di tres vueltas en el sentido de las agujas del reloj al perímetro de la sala. Acto seguido salí.

Escribí una nota para el lama de Tengboche y un monje se la entregó. Más tarde, mientras me encontraba en las tiendas que habíamos plantado en los pastos, el monje se acercó y me tendió unos objetos bendecidos, envueltos con todo cuidado, que Rimpoché quería que llevara conmigo. La respuesta por escrito de Rimpoché decía que elevaría plegarias por nosotros. Envueltos en papel de arroz, había unos sungdis, unos cordones protectores y bendecidos, para todos los miembros del equipo. Se los pasé y nos los colgamos del cuello. David también ató uno a la cámara IMAX.

El año anterior, en Tengboche, Bob Hoffman, jefe de mi grupo de limpieza, me presentó a David Breashears. David regresaba del campo base, donde había estado probando dos cámaras IMAX modificadas, que eran las que íbamos a utilizar en nuestra expedición. Yo me dirigía hacia el campo base a coger basura con unos cuantos estadounidenses ricos.

«El que yo me haya dedicado a la escalada se lo debo a tu padre —me contó David. Estábamos sentados en una piedra junto a los pastizales de yaks de Tengboche—. Cuando vi la foto de Tenzing en la cumbre del Everest, tenía once años. Me quedé hechizado. No imaginaba cómo un ser humano podía llegar tan alto. Estudiaba la foto a menudo, queriéndolo saber todo: qué equipamiento había utilizado, qué ropas había vestido y cómo era la montaña en la que se hallaba. Ahora que ya he escalado dos veces el Everest, miro esa foto y me maravillo del sistema de oxígeno tan rudimentario que llevaba, de las banderas y el piolet en alto, y del triunfo y la fatiga tan patentes en su heroica pose. Para mí, tal vez sea el momento más grande de la historia del montañismo».

David me miró con sinceridad y cariño. Había conocido a mi padre en Lhasa en 1981 y me dijo que me parecía mucho a él, tanto físicamente como en mis maneras.

«Esa montaña os pertenece a ti y a tu padre», se limitó a decir. Luego añadió que posiblemente querría contar conmigo para un proyecto y me preguntó si tenía planes para la primavera siguiente.

La imagen de Miyolangsangma, la diosa protectora que mora en el Everest, saltó a mi mente. Mi padre creía que Miyolangsangma era la deidad que lo había guiado y le había concedido un viaje seguro hasta la cima. Un tanka con su imagen preside la capilla de nuestra casa familiar en Darjeeling, con su radiante figura cómodamente montada en una tigresa lactante. En la mano izquierda lleva una cornucopia de frutos divinos que representa una ofrenda a la buena fortuna, la salud y la abundancia, incluidos los poderes sobrenaturales, mientras que tiene la mano derecha vuelta en un gesto de dar. Miyolangsangma es inseparable y, de hecho, sinónimo de su morada, Chomolungma. Los textos sagrados dicen que Miyolangsangma es una de las Cinco Hermanas de la Longevidad que proporcionan protección y alimento espiritual a Khumbu y los valles cercanos. Originariamente, Miyolangsangma y sus hermanas, que residen en los picos vecinos, eran diablesas prebúdicas, pero fueron sometidas y convertidas en un camino budista de bondad por Padmasambhava, el gran santo nacido de un loto y conocido como gurú Rimpoché.

Mi padre veneraba a Miyolangsangma. De niño, me detenía en el umbral de la capilla y lo veía postrarse ante ella, que lo miraba desde lo alto con una serena gracia. En aquellos momentos veía su omnipotente forma descender en silencio de la tigresa y extender la mano para llevarme, del mismo modo que había llevado a mi padre.

La oferta de ir al Everest que me había hecho David me halagó y me animó, pero quería estar seguro de que no se arrepentiría de ella.

«He dado clases de montañismo y escalada en hielo y soy fuerte —le dije—, pero no tengo mucha experiencia en grandes altitudes».

No sé cómo, pero Breashears debió de notar —y un veterano del Everest percibe esas cosas mejor que nadie— que yo podía escalar la montaña. Mi padre lo había hecho y yo era un sherpa. Lo que debió de captar, más que ninguna otra cosa, fue mi deseo de hacerlo y confió en mí.

Acepté agradecido y me pregunté si Breashears me invitaba solo porque era hijo de Tenzing y eso podía servir de publicidad a la película IMAX. De ser así, significaba que debería demostrar que podía conseguirlo no solo a mi padre, sino también a Breashears y a los restantes miembros del equipo.

Sin perder las esperanzas, le mandé una breve carta en la que le expresaba mi interés y luego me preocupó que le pareciera demasiado engreído. Al parecer, no fue así porque a las dos de la madrugada del 16 de noviembre de 1995 me llamó a Darjeeling con la noticia de que los productores de la película habían logrado reunir casi todo el dinero necesario y que la expedición se confirmaba. Por fin podía invitarme oficialmente a que formase parte del equipo.

Breashears también quería que yo sirviese de enlace con los sherpas y que me asegurase de que todo iba bien. Esta función vital, desempeñada también por mi padre, no resultaría fácil, sobre todo en una expedición tan larga y complicada como la nuestra. Mi padre me había contado que había estado a punto de retirarse de la expedición de 1953, no tanto por la preocupación sobre su seguridad como por los problemas que habían surgido negociando salarios con los sherpas y con los porteadores nepaleses en las expediciones suizas de la primavera y el otoño de 1952. Los británicos, sin embargo, hicieron hincapié en su capacidad para «tratar con los hombres» y precisamente por eso consideraban esencial su presencia en la expedición.

En nuestra expedición IMAX había algo que me recordaba a la de 1953. El coronel Sahib, como los sherpas llamaban a John Hunt, había dirigido aquella expedición de una forma casi militar y, sin embargo, los demás lo veían justo y considerado. Filmar una película de gran formato requiere un compromiso similar con la organización, la disciplina y la rectitud, y Breashears tenía muchas de las cualidades de Hunt. No obstante, en nuestra expedición había mucha más cohesión de equipo entre los occidentales y los sherpas, resultado de los lazos establecidos durante medio siglo de montañismo en el Himalaya y del entendimiento cultural.

El buen ánimo de Araceli marcó el tono de la marcha de aproximación. Yo me sentía como un hermano mayor para ella, atento a su bienestar, por innecesario que fuera. Más contenta que el resto de la expedición, subió montaña arriba literalmente bailando al son de la música catalana que escuchaba en sus auriculares. A veces susurraba las canciones para sí misma, otras las cantaba a voz en grito y desentonando, con los movimientos estilo mudra de su mano dirigiendo un mundo auténticamente propio. Araceli bailaba y nosotros la seguíamos hacia los poderosos brazos de Miyolangsangma, la omnisciente y generosa diosa del Everest.