Liberación del deseo

Aprincipios de julio del año 1953, mi padre y su familia volaron de Katmandú a la India en el avión privado del Rey Tribhuvan. En la casa del gobernador de Bengala Occidental, en Calcuta, hubo más recepciones y festividades. En la filmación de Calcuta mi padre aparece exaltado como un ser divino, pero se ve claramente que es presa del estrés.

En Nueva Delhi fue recibido en audiencia por el Panditji —el primer ministro Jawajarlal Nehru—, que quería hablar del futuro de mi padre y ofrecerle su ayuda. Mi padre también deseaba el consejo de Nehru.

Los británicos habían invitado a mi padre a Londres, pero pensaba declinar el ofrecimiento, en parte porque la invitación inicial no incluía a su familia.

Nehru aconsejó a mi padre que fuera. Después lo llevó a su casa, donde le dijo: «No puede usted presentarse ante la reina de Inglaterra con esos pantalones caqui y esas botas de escalada gastadas». Abrió la puerta de su guardarropa y le dio cinco trajes, pues ambos tenían la misma talla. Incluso le entregó algunos objetos que habían pertenecido a su padre y ofreció regalos a Ang Lhamu y a mis hermanastras. Desde el primer momento mi padre percibió que, independientemente de la posición que ocupara Nehru como líder nacional, tenía en él un amigo en quien confiar. El Panditji se convirtió en un padre para él.

Mi padre le preguntó qué podía hacer por él. Nehru le habló del futuro de la escalada en la India y le dijo: «Quiero que produzca mil Tenzings». Esta fue la génesis del «Himalayan Mountaineering Institute» en Darjeeling. El montañismo no desempeñaba ningún papel en la cultura de la India y el HMI fue concebido para desarrollar conocimientos y experiencia sobre montañismo e inculcar amor por las montañas entre los indios y los habitantes del sudeste asiático. El instituto también tendría un valor militar; de hecho, se organizó encuadrado en el ejército. Mi padre estaba a cargo de la instrucción y el instituto creció hasta convertirse en un servicio ampliamente reconocido de la administración india.

Desde Delhi, Ang Lhamu, Pem Pem, Nima y mi padre volaron a Londres con Charles Wylie. En esa época se precisaban tres días para ir en avión de la India a Inglaterra y cada parada nocturna se hacía en un país distinto. Llevaban pasaportes indios y nepaleses y, en cada escala, Wylie tuvo que rellenar por triplicado formularios para cada miembro de la familia.

La familia se reunió con los miembros de la expedición británica, y con sus familiares, en una espléndida recepción ofrecida en el palacio de Buckingham. Wylie condujo a mi padre y a su familia entre seis mil personas reunidas para recibirlos, todas ellas deseosas de obtener un autógrafo suyo. En algunos momentos, Wylie tuvo que protegerlo y decir que no por él. Los nepaleses se enorgullecen de su hospitalidad, pero los fastos y la expectación ante aquel regio acontecimiento eran un sueño en comparación con la modesta bienvenida que los nepaleses habían dispensado a los británicos en Katmandú.

La reina nombró caballeros a John Hunt y a Edmund Hillary y concedió a mi padre la medalla George, la condecoración más alta del Reino Unido después de los títulos nobiliarios y la máxima distinción que puede otorgarse a un extranjero. Sea como fuere, en vista de su reciente independencia del Reino Unido, la India quizá no se habría tomado a bien el nombramiento de mi padre como caballero. La reína preguntó a mi padre acerca de la escalada, demostrando un gran interés. Él respondió con su inglés rudimentario, renunciando a que sir John Hunt tradujera sus palabras del hindi.

Luego la reina preguntó a Ang Lhamu qué había hecho al oír la noticia del éxito de la expedición. «Salí a comprar una lata de leche para mi marido», respondió. Para Ang Lhamu, fue un acto automático que remitía a la época en que había conocido a mi padre, en los años treinta, cuando él se dedicaba a repartir la leche de su casero a la gente rica del vecindario donde ella trabajaba.

En la recepción, mi padre tuvo el placer de encontrarse de nuevo con Eric Shipton, el jefe de las dos anteriores expediciones británicas al Everest. Con orgullo le recordó a Shipton que él le había encomendado, 18 años antes, su primera misión en una expedición.

En la sociedad jerárquica india, la movilidad de castas es casi inconcebible. Prácticamente nadie de la baja extracción social de Tenzing había recibido nunca, de la noche a la mañana, un reconocimiento mundial tan amplio como el suyo. Como consecuencia de ello, para cientos de millones de indios se convirtió en un profundo símbolo de esperanza y de independencia nacional, especialmente destacado en aquel momento de declive del colonialismo británico.

Todos los escolares de la India y de Nepal han estudiado la gesta de Hillary y Tenzing en el Everest. Incluso medio siglo después de la ascensión, cuando paso los controles de inmigración en ambos países —una experiencia bastante degradante, en general—, no tengo más que mencionar mi nombre o referirme a mi padre y los funcionarios, prácticamente, se cuadran ante mí. Burócratas de aspecto serio e importante muestran un inusual brillo en la mirada y responden con curiosidad y asombro. Muchos funcionarios indios de alto nivel han realizado algún curso en el «Himalayan Mountaineering Institute». Los nepaleses también están orgullosos de que Tenzing fuera compatriota suyo.

Nadie respetó más a mi padre ni venera su memoria tanto como los habitantes del estado indio de Bengala Occidental. Millares de bengalíes continúan visitando Darjeeling. El carácter extraño e inaccesible de las montañas cubiertas de nieve debe de magnificar, para estas gentes, el misterio y la grandeza que proyectan en mi padre.

Sin embargo, lo que más cautiva la imaginación de los bengalíes más religiosos es la creencia hindú de que el dios Shiva vive en la cumbre del Everest. Después de la escalada de mi padre, muchos hindúes le preguntaron si había visto a Shiva en la cumbre. Como si las presiones nacionalistas no bastaran, los fieles hindúes instaron a mi padre a declarar que había tenido revelaciones o visiones espirituales mientras se encontraba en la montaña.

Algunos hindúes adoraron, literalmente, a mi padre y siguen haciéndolo. De hecho, los más devotos creen que solo una manifestación real de Shiva podía haber sido el primero en llegar a la cumbre. Cuando estuvo en el hospital de Delhi, muchos desconocidos entraban en su habitación, se sentaban en el suelo, le tocaban los pies y lloraban. Llegaban, en una peregrinación interminable, hasta la puerta de nuestra casa en Darjeeling y yo los veía a veces, de pie en el camino delante de la casa, con lágrimas en los ojos y contentos con solo tocar la verja de la entrada. Desde muy joven, comprendí que el mío no era un padre corriente.

La adoración se convirtió pronto en una carga y mi padre empezó a buscar maneras de eludirla. La familia y los amigos siempre se tomaban a broma la presencia de turistas bengalíes que le lanzaban voces desde el camino cuando salía a cuidar del huerto (una actividad que le encantaba): «¡Eh, paisano! ¿Dónde está Tenzing? ¿Está en casa?». Y mi padre respondía: «No, creo que ha bajado a la ciudad». Muchas veces, cuando salía, tomaba una ruta secreta por el bosquecillo de bambú que se extendía detrás de la casa y aparecía en el camino principal mucho más arriba.

No creo que mi padre buscara a Shiva en la cumbre. Estaba más interesado en hallar pruebas de que George Mallory y Andrew Irvine —los dos británicos que desaparecieron en 1924 mientras se dirigían a la cumbre por la cara norte— la habían alcanzado antes que ellos. Los historiadores del montañismo suponían que, de encontrarse la cámara de fotos que Mallory llevaba consigo, contendría un carrete que podría revelarse. Si los dos británicos habían alcanzado la cumbre, sin duda habrían tomado fotos de ella para documentar su hazaña.

El cuerpo de Mallory fue descubierto finalmente en la primavera de 1999, 75 años después de su desdichada escalada. Sin embargo, no tenía consigo la cámara ni otros indicios de que hubiese alcanzado la cima. La búsqueda del cuerpo de Irvine y de la cámara aún prosiguen.

Tras la ascensión, Soyang y yo estuvimos una semana en Katmandú con sus padres. Luego, con Deki, nuestra hija, salimos en coche por la tortuosa carretera que conduce al este hasta Darjeeling, en un viaje de dos días. Al cruzar la frontera india, nos encontramos por sorpresa con un numeroso grupo de parientes y amigos que habían llegado de Darjeeling para recibirnos al pie de las montañas. Me pusieron katas al cuello y nos ofrecieron té y pastas, y vi unas pancartas colocadas en el morro de los vehículos que me daban la bienvenida a casa. Al llegar a Darjeeling, se organizó un desfile improvisado de gente que me felicitaba y fui escoltado hasta Ghang-la, nuestra casa familiar.

No pude alcanzar la verja de entrada debido a la multitud —sherpas en su mayor parte— que se arremolinaba allí desorganizadamente, preparándose aún para mi llegada. Varias voces gritaron y un grupo saltó rápidamente a los lados del camino, formando un cordón de protección a lo largo de los peldaños de cemento que conducían a la casa, como si fuera un lama distinguido reencarnado. Fui conducido ante tres personas que esperaban junto a la verja para ofrecerme formalmente el sujhaang de bienvenida, que bendice y otorga buena fortuna a la persona que llega, como se hace con los invitados que acuden a una boda sherpa.

Los tres que ofrecen el sujhaang no tienen que ser parientes, pero deben proceder de familias intactas, en las que sigan vivos los padres y todos los hermanos, para que su buena fortuna se transmita a la persona que recibe el honor. Uno de ellos me ofreció chang; otro, leche, y el tercero, una tsema, una bandeja con tsampa y mantequilla en un lado y cebada en el otro. Me llevé a la boca un poco de cada cosa y arrojé al aire otra pizca con el dedo anular de la mano derecha, como ofrenda a los dioses.

Cuando llegué al rellano superior de la escalera, apenas podía ver nada entre el montón de katas. Un centenar o más de ellos colgaban de mi cuello como un inmenso yugo. Un pariente anunció a la multitud que mi padre y yo constituíamos el primer equipo sherpa de padre e hijo en alcanzar la cima, aunque creo que ha habido un padre y un hijo que lo han logrado antes.

Corrió la cerveza y el chang y me obligaron a beber una botella entera de cerveza antes de que pudiera entrar en casa. La calurosa acogida pronto se convirtió en una gran fiesta. Antes de que cayera la tarde, me escabullí hasta la habitación del altar familiar y cerré la puerta detrás de mí. El tanka con la imagen de Miyolangsangma me contemplaba desde el altar e hice tres postraciones. Recité una plegaria, pero no era tanto una oración de agradecimiento por la conclusión del viaje como de protección ante lo que ahora empezaba.

Para los sherpas era gratificante que hubiese subido al Everest. Les complacía que hubiera mostrado respeto por mis padres de la mejor manera posible, mediante logros y acciones nobles, sobre todo en una actividad en la que nuestra familia está especializada. Muchas personas de nuestra comunidad han visto a sus hermanos e hijos dejar el hogar familiar para buscar fortuna en el ancho mundo. No todos vuelven. Otro dato preocupante es que la comunidad sherpa también ha perdido a muchos de los que se han quedado en el país. Prácticamente todas las familias sherpas tienen parientes que han muerto en accidentes de escalada.

Como segundo hijo de la familia, siempre he estado un poco por detrás de mi hermano Norbu, el estudiante ejemplar. En la facultad, en Wisconsin, tuve malas notas y algunos problemas. Cuando paseaba a solas por las calles de la ciudad, algunos chicos se ponían a mi altura con sus furgonetas, sacaban la cabeza por la ventanilla y me llamaban «chino» y otras cosas. Reconozco que en esa época me gustaba enfrentarme a ellos y darles una lección, aunque este tipo de respuesta hizo que casi me expulsaran.

Tenía un patrocinador que me apoyaba en la universidad y lamento las dificultades que le causé a él y a su familia. Sin embargo, diez años después, asistí en Chicago al estreno de la película IMAX del Everest y, desde el estrado, pude agradecerles su generosidad. La familia lloró de emoción. Finalmente sentí que había cerrado un círculo y, en cierto modo, que también estaba dando las gracias a mi padre y a mi madre.

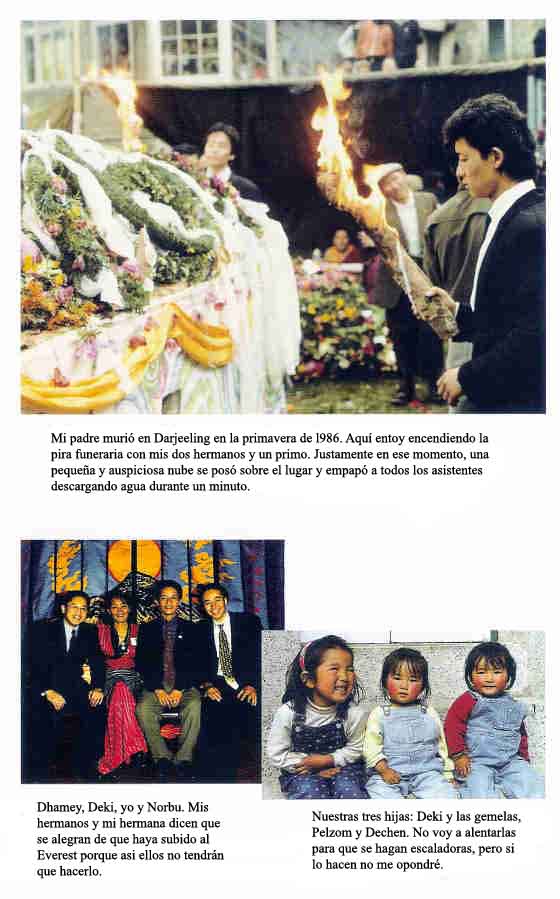

Para muchos parientes fue una sorpresa, teniendo en cuenta nuestra educación en Estados Unidos, que un hijo de Tenzing siguiera sus pasos. No puedo hablar por los cientos de parientes de nuestra extensa familia, pero creo que estarán satisfechos de que me haya casado con una mujer de la región y que haya colaborado con la comunidad. Mi tío, Tenzing Lotay, que vive al lado de mi casa, dice que mis padres predijeron que sería yo quien se quedaría en Darjeeling y me ocuparía de los asuntos familiares y de seguir nuestras tradiciones. Deki y Norbu se han casado con occidentales y mi hermano Dhamey y su esposa, hija de un embajador de Bhután, viven en Hong Kong.

Me estimula mucho que Norbu haya ayudado al Himalaya con su trabajo en la «American Himalayan Foundation». También Dhamey proyecta volver a vivir en la región; probablemente pasará parte de su tiempo en Bhután, donde es costumbre que el yerno se traslade a vivir con la familia de la esposa. No es habitual que un sherpa se case con una mujer de Bhután, pero los vínculos que los unían a Chatral Rimpoché, gurú y maestro de ambas familias, superaron las incompatibilidades étnicas que pudiera haber.

Cuando alcancé la cumbre sentí que había obtenido un gran logro, pero también me di cuenta de que era un primer paso, un principio, igual que los años siguientes a 1953 fueron el comienzo de una vida nueva y diferente para mi padre. Subir a la cima del Everest me ha liberado del corsé de mis ambiciones y de seguir a mi padre y buscar su figura. Me ha impulsado por mi propio camino. Tal vez este camino lleve algún día a un lugar de mayor comprensión, compasión y paz mental.

Miles de personas visitan anualmente el Himalaya y cientos de ellas prometen ayudar a la gente de la región, pero solo unas cuantas vuelven de verdad para hacer algo. Mi padre y Ed Hillary son dos de los que lo hicieron y yo estoy decidido a imitarlos. Los sherpas son reconocidos en todo el mundo, en parte como resultado del trabajo posterior de mi padre, y me doy cuenta de que yo también soy un embajador del pueblo sherpa. Mi objetivo es dar a conocer a la gente la vida de los sherpas y nuestra cultura y buscar apoyos para ellos, para que en el nuevo milenio tengan acceso a una educación y a una atención sanitaria adecuadas, se les garantice un nivel de vida digno, y dispongan de la motivación y los instrumentos necesarios para planificar su futuro.

Cuando los sherpas escaladores devotos visitan el lhap-so del campo base antes de subir a la montaña, acogen a Miyolangsangma en su corazón y le rezan con ferviente devoción. En ese momento, muchos de ellos prometen hacer un acto de caridad si resultan triunfantes y salen con bien de la escalada. Con los años, muchos sherpas, entre ellos Jangbu y Wongchu, han regresado a sus pueblos y han instalado sistemas de agua potable o pequeñas centrales hidroeléctricas, han construido escuelas, han dedicado dinero y trabajo a restaurar los monasterios de los pueblos y han patrocinado rituales que beneficien a todo el pueblo.

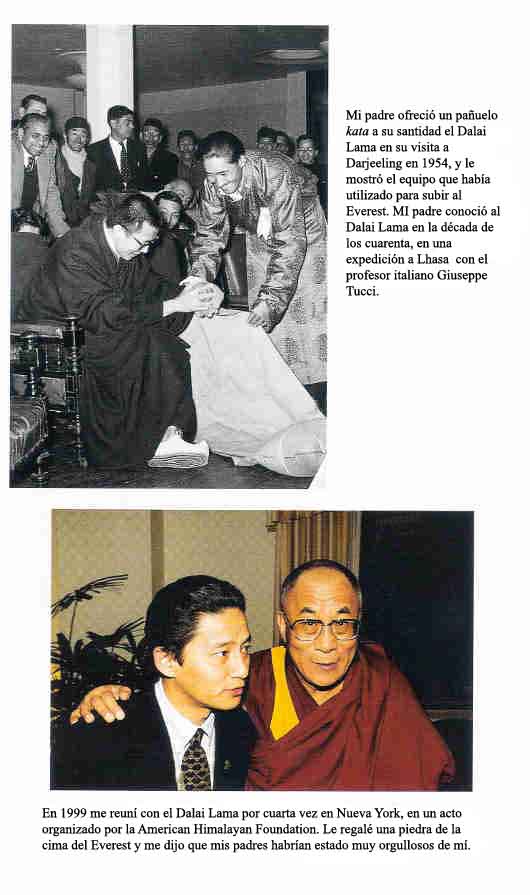

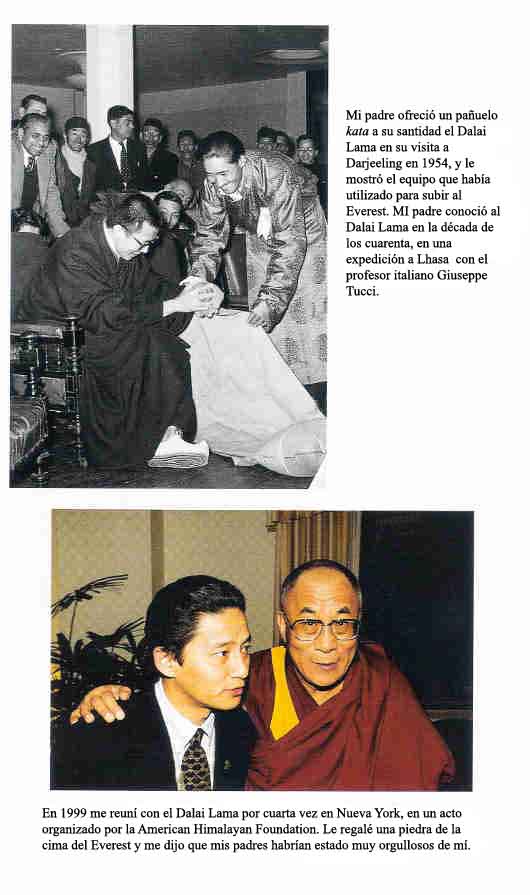

Yo también he prometido seguir este camino y esta es una de las razones de que fuese a obtener la bendición de su santidad el Dalai Lama. En diciembre de 1996, me reuní con otros 350 000 devotos budistas en Salugara, Bengala Occidental, para la ceremonia de iniciación Kalachakra («La Rueda de la Vida»), dirigida por su santidad a lo largo de tres jornadas. Soyang, nuestra hija —Deki— y yo ocupamos asientos reservados a las personalidades, junto a su santidad, pero a Soyang le dio vergüenza estar sentada por encima de los asistentes. En un momento entre las sesiones, en la semana que se desarrollaron los actos, su santidad nos concedió una audiencia. Era la primera vez que estaba en su presencia desde que era un chiquillo. Se mostró satisfecho de que hubiese ascendido al Everest y agradecido de que hubiera desplegado la bandera del Tíbet en la cumbre. Luego posó la mano sobre nuestras cabezas y nos bendijo. Esta bendición quizá contribuyó a nuestra fortuna de tener gemelas, que Soyang dio a luz un año y medio después.

La mala suerte parece haber perseguido a muchos de los que estuvieron en el Everest en la primavera de 1996. Lobsang Jangbu, el brillante sirdar e íntimo amigo de Scott Fischer, fue invitado a escalar el Everest con una expedición japonesa en otoño del mismo año. Algunos sherpas amigos suyos intentaron disuadirlo, sobre todo porque la temporada de otoño es más fría y está considerada más peligrosa. Lobsang ya había decidido abandonar definitivamente la escalada en el Himalaya tras aquella temporada, en parte debido a los ruegos de su esposa, que estaba embarazada. Lobsang ya había hecho planes para trasladarse a Estados Unidos parte del tiempo a fin de desarrollar su negocio de trekking y guía comercial.

Lobsang también era seguidor de Geshé Rimpoché y, antes de cada subida, acudía a él para que le hiciera un pronóstico y le diera su bendición. Antes de la temporada montañera de primavera, coincidimos una vez en los aposentos de Rimpoché, ambos buscando su bendición.

Trágicamente para quienes lo seguíamos y respetábamos, Geshé Rimpoché falleció en julio, poco después de nuestra ascensión de primavera.

Lobsang sabía que debía consultar a un lama antes de emprender la subida, de modo que, en el camino al campo base en la expedición otoñal, se detuvo a pedir un pronóstico al lama de Tengboche. Tengboche Rimpoché dijo que el presagio era claramente desfavorable e instó a Lobsang a no escalar más durante esa temporada.

Lobsang ya había sido contratado como sirdar y recibía una bonita suma como resultado de su excelente rendimiento en primavera. Había escalado el Everest cinco veces y confiaba en su capacidad.

Mi colega subía por encima del campo III cuando un impresionante alud de nieve y hielo se desprendió de la empinada cara del Lhotse y descendió con un rugido hasta el fondo del Cwm occidental. En su avance alcanzó a un escalador japonés y a varios sherpas, pero, milagrosamente, salieron indemnes. Los montañeros que estaban por encima de la franja amarilla, en un tramo expuesto, no tuvieron tanta suerte y un francés y dos sherpas —todos de expediciones diferentes— fueron barridos por el terrible torrente de nieve. Uno de ellos era Lobsang Jangbu.

Todo lo que se encontró de él fue un mechón de cabellos. Su esposa dio a luz a su primer hijo, un niño, un mes después de su muerte.

Era la primera vez que Lobsang emprendía una ascensión sin las bendiciones de Geshé Rimpoché e incluso tras los presagios desfavorables del lama de Tengboche. ¿Coincidencia? Tal vez, pero yo me inclino a pensar que no. Un sherpa sugirió que el espíritu errante de Scott Fischer, su shrindi, había arrebatado a Lobsang en la montaña debido a los vínculos tan estrechos que los habían unido. Lobsang consideraba a Fischer un padre y, cuando el espíritu y el karma de dos personas están entremezclados de esta manera —como entre un hombre y una mujer o entre un padre y un hijo—, también se entrecruza su destino y su suerte. Con un vínculo kármico de tal naturaleza, es posible que Lobsang Jangbu hubiera muerto aquella temporada incluso sin haber escalado más.

Creo que una estadística confirmaría que quienes desafían las palabras de un alto lama, sobre todo cuando este ha hecho un augurio, se ponen en grave peligro. En ocasiones, los sherpas escalan, viajan o participan en actividades en contra de los consejos de los lamas y, en la mayoría de los casos que conozco, han topado con la desgracia. Ante la elevada correlación entre los malos augurios y la mala suerte, no creo que nuestra cautela en tales asuntos pueda atribuirse a una simple superstición.

Para un gran número de familias, la mala suerte viene por rachas. Ngawang Topgay, el sherpa del grupo de Scott Fischer al que habían evacuado por aire al principio de la temporada con síntomas de edema pulmonar, era tío de Lobsang Jangbu. Murió en Katmandú antes del comienzo del monzón. La suya fue la duodécima y última muerte de las producidas en la campaña de primavera de 1996.

Cuando alguien fallece de muerte accidental o «prematura», su espíritu puede vagar a la espera de ser enviado al cielo o a uno de los varios reinos del infierno. Algunos de estos shrindi están perdidos, sin más; no saben de qué han muerto y solo se dan cuenta de ello cuando comprueban que no ven su sombra ni la huella de sus pisadas. Otros shrindi son más malévolos y están más necesitados, y pueden causar enfermedades y problemas. A veces los chamanes del pueblo pueden reconocer su presencia cuando un pariente o conocido del muerto adquiere la misma enfermedad que mató al difunto. Por ejemplo, si alguien muere de un ataque de náuseas o de una herida en la cara, se cree que los conocidos que sufran náuseas o que se lesionen en el rostro están contagiados por el shrindi del difunto.

En tales casos, el chamán entra en trance y puede determinar qué quiere el shrindi. Una vez aplacado y satisfechas sus demandas, el enfermo suele recuperarse enseguida. Curiosamente, los navajos denominan chindi a estos espíritus errantes.

En el otoño de 1996, Dawa Sherpa, un sirdar experto que había estado en el Everest en primavera, se mató mientras escalaba con los coreanos. Su hija nació el día de su muerte. Dawa procedía de buena familia y sus parientes fletaron un helicóptero para llevar su cuerpo a su residencia de Solu e incinerarlo.

En el invierno de 1997, Anatoli Boukreev, una fuerza de la naturaleza, como Ed Viesturs, y probablemente el escalador más fuerte del momento, se perdió en un alud cuando escalaba el Annapurna I. Me apenó de un modo especial enterarme de la muerte de Ngawang Tenzing en la primavera de 1998. Era el sherpa que, el día después de alcanzar la cumbre sin oxígeno, había vuelto a escalar, había reanimado a Makalu Gau por encima del collado sur y lo había bajado al campo. En 1998, Ngawang, que había sido un monje respetado en Thame, el pueblo de mi padre, escalaba con el grupo de Todd Burleson y se perdió en una tormenta en el collado sur. Se cree que se desvió por la cara del Kangshung.

Makalu Gau, el jefe del equipo taiwanés, visitó Nepal en 1999 y lloró al conocer la noticia de la muerte de Ngawang Tenzing.

Cuando todavía era estudiante, antes de la muerte de mi padre, tuve una serie de sueños perturbadores en los cuales asistía a su funeral. Aquello me inquietó tanto que llamé a Norbu para comentárselo. Norbu me contó que, durante su última visita a Darjeeling, un respetado santón hindú le había leído la mano y le había dicho que pronto afrontaría unas complicaciones familiares que lo obligarían a volver a casa.

En la primavera de 1986, nuestro padre hizo un viaje a Suiza, donde pasó un reconocimiento y se comprobó su buen estado de salud. Unas semanas después de volver a Darjeeling, se levantó una mañana para ir al baño, regresó a la cama con dolores y murió enseguida, según contó mi madre. Había sufrido una hemorragia cerebral. Tenía setenta y dos años.

Dhamey estaba en la casa familiar, pero Norbu se hallaba en New Hampshire, yo estaba en Wisconsin y Deki, en Michigan. Norbu recibió una llamada de nuestro primo Phinjo, quien le dijo que nuestro padre «se había marchado». El primo se encontraba tan abatido que no era capaz de decir abiertamente que había muerto.

Fue como si realmente no necesitara decírnoslo. Aquella tarde, mientras estaba trabajando, a la hora de su muerte según mis cálculos, tuve un repentino sobresalto y perdí el hilo de mis pensamientos. Algo me decía que había habido un cambio en nuestra familia —así describiría la sensación— y la única circunstancia que encajó de inmediato fue que nuestro padre había muerto. Durante el resto de la tarde no conseguí concentrarme. Casi estaba esperando la llamada de Phinjo.

Los tres que estábamos en Estados Unidos nos reunimos en Nueva York y volamos juntos, entre lágrimas, a Delhi, y de allí a Bagdogra, en Bengala Occidental. El distrito de Darjeeling había sido cerrado a los visitantes debido a las acciones del movimiento secesionista Gorkhaland y se anunciaban manifestaciones para la jornada. La huelga se suspendió formalmente para permitir que las personas, pero no los vehículos, se desplazaran libremente por la ciudad para asistir al funeral, aunque los parientes y acompañantes que llegaban de Nepal fueron detenidos en la frontera y se les impidió continuar.

Sir Edmund Hillary, que en esa época era embajador de Nueva Zelanda en la India, viajaba en nuestro vuelo a Bagdogra, junto con su esposa, lady June. Se unieron a nosotros en un pequeño convoy de jeeps del ejército que nos escoltó por la llanura y por las empinadas cuestas hasta Darjeeling. Los nuestros eran los únicos vehículos en la carretera, que posteriormente ha recibido el nombre de Tenzing Norgay. Teníamos intención de incinerarlo cerca del huerto en Ghang-la, en el patio contiguo a la casa, pero cuando se hizo evidente que llegarían miles de personas, decidimos entregarlo al fuego en la escuela de escalada del «Himalayan Mountaineering Institute». Una vez más nos dimos cuenta de que Tenzing Norgay Sherpa era no solo familiar nuestro, sino ciudadano de Darjeeling y del mundo entero.

La casa y los campos de Ghang-la estaban repletos de parientes que iban y venían, nerviosos e inquietos…, preocupados, decían, porque habíamos perdido a nuestro padre muy jóvenes. Cientos de personas desfilaron por la casa para ver su cuerpo.

Sus tres hijos y tres sobrinos llevaron el cadáver en andas. Bajamos el féretro por la estrecha escalera, cruzamos la puerta y dimos tres vueltas a la casa. Luego bajamos hasta la verja y colocamos el cuerpo en un camión militar decorado con guirnaldas y coronas de flores.

La comitiva iba encabezada por un vehículo envuelto en katas y caléndulas, con un tanka de «La Rueda de la Vida» colocado en el capó. Mientras el coche nos conducía por la ciudad, los congregados arrojaban más flores y katas. Los estudiantes del Saint Joseph’s, la otra gran escuela privada de Darjeeling, formaban de uniforme a ambos lados del camino, a intervalos a lo largo del recorrido. De pie en el camión, junto al féretro, saludé con la cabeza a los conocidos que vi. Imaginé a mi padre pasando ante aquella misma gente, por aquella misma carretera, a bordo del jeep del «Himalayan Mountaineering Institute», con las manos juntas en un breve saludo, «namasté», a quien lo saludaba o lo reconocía.

Cuando llegamos a los terrenos del HMI, la comitiva ocupaba ya un kilómetro y medio, y el camión y el vehículo de cabeza estaban completamente cubiertos de caléndulas, como nieve de color naranja.

Asistieron todos los lamas distinguidos de Darjeeling, incluso Chatral Rimpoché y sus monjes. Llegaron dignatarios de Bengala Occidental, junto con el enviado de la reina de Inglaterra a la India, portador de un mensaje de condolencia de Su Majestad. Miles de personas llenaban la zona a rebosar, entre ellas centenares de mendigos, como siempre. Normalmente encuentran comida, y la gente tiende a ser caritativa cuando está de duelo.

El lugar de la cremación estaba en la cima de un montículo, junto al café en el que le gustaba pasar las tardes. Se instaló una pira de ladrillo, con un hueco en el centro. Los monjes se afanaron en apilar ramas de junípero, incienso y objetos benditos. Parientes y amigos cercanos escribieron palabras en trozos de papel y los añadieron a la pira, junto con incontables flores. Sir Edmund Hillary escribió este elogio: «A un amigo al que añoro mucho».

Entonces sucedió una cosa curiosa. En un cielo absolutamente despejado, apareció una nubecilla. Unas gotas de lluvia se derramaron sobre nosotros y se transformaron rápidamente en un chaparrón que apenas duró un minuto. Cesó tan deprisa como había llegado. Incluso los monjes dejaron de cantar durante unos instantes, en parte para proteger sus textos del agua, pero también para contemplar el fenómeno. En las cremaciones, los acontecimientos celestes insólitos están considerados muy favorables. En esos días, el cometa Halley hacía también su aparición después de 76 años.

Una unidad de soldados disparó 21 salvas y, a continuación, mis dos hermanos, mi primo Lobsang (que murió siete años después en el Everest) y yo encendimos la pira al mismo tiempo desde los cuatro puntos cardinales. Después derramamos ghee sobre ella para ayudar a que prendieran las llamas. Los monjes y varios ancianos de la familia ocuparon nuestro lugar y arrojaron leña a los agujeros de la pira.

Finalmente se oyó un sonoro «pop», el ruido del cráneo de mi padre que se astillaba. Se cree que este es el momento en que el alma —que en el budismo es, en realidad, la conciencia, la fuerza vital— se libera del cuerpo. Para los sherpas, la fuerza vital puede morar en un individuo al mismo tiempo que en los parajes naturales de la zona. La fortuna de uno depende de mantener el cuerpo y la mente sanos, pero también de proteger la salud del entorno. Mi padre compartía verdaderamente su alma con la de la comunidad y con el mundo natural que lo rodeaba.

Tres días más tarde, Norbu y yo fuimos a recoger las cenizas, acompañados de tres monjes. El lugar de la cremación había sido acordonado y estaba vigilado día y noche, y la pira se hallaba cubierta de placas de hojalata a fin de protegerla de los elementos. Quitamos las placas y los monjes estudiaron con detenimiento la configuración de los huesos y de las cenizas, a fin de determinar ciertos detalles de su siguiente reencarnación. Les intrigó, sobre todo, algo que parecían pisadas de ave en la fina ceniza. Un monje las estudió minuciosamente y luego manifestó que estaba claro que nuestro padre se reencarnaría en la dirección que llevaban las minúsculas huellas.

Recogimos los restos y volvimos a Ghang-la, donde los monjes pidieron a Norbu que empezara a molerlos para convertirlos en polvo. Luego siguieron ellos y los vimos amasar la mezcla polvorienta con barro y otros ingredientes e imprimir con ello cientos de pequeñas tsa-tsa, tablillas votivas en forma de stupas en miniatura. Estas tablillas han llegado hasta varios lugares sagrados del sur de Asia, hasta los monasterios de Thame y Tengboche y hasta los flancos del monte sagrado del Tíbet, el Kailash. Las cenizas restantes fueron arrojadas al río Teesta, que marca la frontera entre el distrito de Darjeeling y Sikkim. En memoria de mi padre, Chatral Rimpoché viajó con siete de sus monjes a lugares sagrados del norte de la India, hizo ofrendas y distribuyó limosnas y ropa entre los pobres.

Nos quedamos en Ghang-la 49 días y respondimos a cartas y telegramas. Entonces me di cuenta de hasta qué punto había contribuido mi padre a situar a los sherpas en el mapa del mundo. Una empresa suiza ya producía una loción para el sol y una crema labial con la marca «Sherpa Tenzing»; también había zapatos de marca Sherpa e incluso se vendía en Nueva Zelanda un coche compacto llamado Sherpa, que probablemente era demasiado pequeño para el enorme Edmund Hillary, a quien se veía en un anuncio. El término sherpa parece haber entrado en el léxico de muchas lenguas; afortunadamente, lo ha hecho en su sentido de guía y no solo de porteador, como en la frase «los sherpas de Wall Street».

Nuestra madre sirvió té y comida a la fila interminable de invitados de la mañana, como se esperaba que hiciese tras la muerte de su marido. A veces dejaba de lado sus tareas y hacía largos retiros en la habitación del altar del piso superior para rezar, sentada junto a los monjes del monasterio de Chatral Rimpoché.

Los monjes realizaban sin cesar, día y noche, la ceremonia de 49 días del Libro tibetano de los muertos. El propósito del ritual es dirigir el alma lejos de la vida humana y conducirla al siguiente estadio, haciendo una especie de declaración: «Ya no perteneces a este mundo; tienes que seguir adelante». El ritual proporciona a los difuntos la dirección precisa y la motivación para marchar por ella.

Durante este tiempo es fundamental que los monjes se encuentren bien atendidos, de forma que se preparan los mejores manjares para ellos y para los acompañantes, lo que supone unos gastos cuantiosos. Necesitamos donaciones de miembros de nuestra extensa familia para afrontarlos y anotamos en un libro de cuentas todos los donativos que recogimos. Cuando vamos a funerales, bodas o celebraciones del Año Nuevo, consultamos la lista y, en general, procuramos devolver el doble de la donación que hicieron.

El día 49 de la muerte de mi padre, llegó gente de la comunidad para la ceremonia de conclusión y, durante cinco años, se celebró una ceremonia en el aniversario de su muerte. Al cabo de cinco aniversarios se supone que los supervivientes hemos cortado nuestras conexiones con los muertos, pues ellos ya han partido del todo y nosotros permanecemos con los vivos.

Esta parte no debe de haber funcionado en mí, porque mi profunda vinculación con mi padre se prolongó durante otros nueve años, hasta que escalé el Everest. Creo que me liberé de él en la cumbre. Hoy quedan el respeto, el amor y los recuerdos, pero no el vínculo, el tira y afloja entre padre e hijo, la obsesión por complacerlo e impresionarlo, o el deseo ferviente de tenerlo de vuelta.

Cuando regresé a Estados Unidos, lloré más de lo que lo había hecho en Darjeeling, a pesar de que sentía que ya venía preparándome para su muerte desde muy joven. Casi tenía edad suficiente para ser mi abuelo y había vivido una existencia completa antes de que yo naciera. Tras su muerte le escribí una carta y le pregunté por qué me había dejado; quería que volviera para que me viese como adulto. Sencillamente, quería estar con él.

Su muerte dejó un vacío en nuestra vida y produjo en mí emociones intensas y de rabia. Me sentí deprimido durante un par de años y en la facultad consulté con un psiquiatra. Mis sueños se hicieron muy vividos y durante bastante tiempo el simple hecho de dar un paseo por la calle me resultaba emocionalmente agotador. Deki estuvo enferma gran parte de ese período, y ocho días en coma. Cuando despertó del coma, solo recordaba haber soñado que padre, madre y yidam, su deidad tutelar, acudían a su cama a decirle adiós. De hecho, su delirio podía considerarse un sueño premonitorio favorable, como suelen serlo los sueños de enfermedades y muerte, según creen los sherpas.

En abril de 1997, en el «Himalayan Mountaineering Institute» se erigió una estatua a mi padre, de casi siete metros de altura, junto al lugar de su cremación, donde también hay una placa que lo recuerda. Unas 250 000 personas pasan todos los años ante esos monumentos. Estoy orgulloso de la estatua, pero me recuerda la fama que lo apartó de nosotros cuando éramos niños.

Su calidez de espíritu y el amor que entregó a sus hijos fueron inmensamente mayores y más profundos de lo que su imagen pública podría transmitir. Ante todo, quería que fuéramos buenos miembros de la sociedad y que apreciáramos lo afortunados que éramos. Su humildad me hacía humilde, por asociación. Hiciera montañismo con un porteador descalzo o hablara con la reina de Inglaterra, trataba a todo el mundo por igual. Y, por último, nunca acabó de entender a qué venían tantas alharacas sobre el Everest. Para él, el Everest y el montañismo significaban trabajo de equipo, respeto y compartir con amigos el goce de la montaña. Estos valores fueron la bendición que recibí de él y que continuaron guiándome.

Una vez muerto mi padre, me sentí más cerca de mi madre. Mis hermanos y yo necesitábamos confiar en su fuerza como eje central, como rueda de oración, para ayudarnos a superar el tránsito. También necesitábamos su resistencia para afrontar las presiones de la extensa familia y el legado de Tenzing.

Tras mi ascensión al Everest, algunas personas de la comunidad de Darjeeling, incluidos algunos miembros de nuestra extensa familia, se sintieron envidiosos de mí. La fama de mi padre, junto con su incorregible generosidad, atrajo a parientes, amigos y extranjeros a Ghang-la. Todos buscaban algo; muchos de sus hermanos, y de los hijos y nietos de estos —todos los cuales sumaban al menos cien—, querían recibir una parte de él. Es posible que esta fuese la razón de los muchos viajes al extranjero de mi padre.

Mi padre había trabado amistad con Lars Eric Lindblad, que había subido a Ghang-la y se había presentado espontáneamente. Pronto mi padre tuvo otro trabajo, como guía de viajes para Lindblad en África, la Antártida, Egipto, China y otros lugares del mundo de los que había oído hablar y que quería conocer. Mientras tanto, mi madre aprendió a conducir, aunque las mujeres sherpas no hacían tal cosa en aquella época. Y, habiendo sido testigo del éxito de mi padre, decidió poner en marcha una agencia de viajes, la «Tenzing Norgay Adventures». En la actualidad, superviso su funcionamiento en Darjeeling y he abierto una sucursal en Katmandú. Considero este trabajo un tributo a mis padres, pues les permitió enviar a todos sus hijos a la universidad en Estados Unidos, de lo cual estoy muy agradecido.

Siete años después de la muerte de mi padre, en la boda de Norbu, vi a mi madre por última vez. Cuando murió, una parte de mí deseó gritarle a algunos miembros de la comunidad: «Muy bien, ¿ya estáis contentos? Siempre habéis deseado vernos separados o fracasados, y ahora ya están muertos los dos». Sin embargo, quien finalmente se sintió aliviada fue mi madre, liberada de la carga de las expectativas y del chismorreo de la comunidad.

Creo que mi madre tuvo una reencarnación favorable, fruto de su caridad y devoción infatigables. No pude estar en su cremación en Darjeeling por cuestión de horas como consecuencia de una cancelación de vuelo por parte de la «Indian Airlines». Cuando llegué, un monje me contó que durante la ceremonia había aparecido el arco iris, un hecho sumamente propicio.

¿Cuál es el significado de los instantes en la historia en que los seres humanos han pisado la cumbre del Everest? La respuesta depende exclusivamente de la motivación de la persona que se encuentra allí.

Quien esté preparado para ver y escuchar de verdad descubrirá algo distinto y superior a lo que venía buscando. Descubrirá que el espíritu y las bendiciones de la montaña pueden hallarse, finalmente, dentro de cada uno de nosotros. Para los que tienen fe, Miyolangsangma, la diosa omnisciente y generosa del Everest, tiene otro mensaje: «Os protegeré».

A algunos montañeros los mueve la satisfacción personal y el deseo de conseguir un trofeo. Otros son atraídos a las montañas por algo más misterioso y profundo. Quizá los motiva la necesidad de entender, el deseo de liberarse de «La Rueda de la Vida», del ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación. Considero que estos montañeros son peregrinos y comparten mi peregrinaje. «La vida en las montañas hace salir el verdadero carácter de quienes viajan a ellas —me comentó el doctor Jim Litch, con quien coincidí varias veces en el campo base—. Tal vez sea esta una de las muchas razones por las que escalamos: para ver lo más hondo de nosotros mismos, sin la contención y las envolturas a que nos obliga vivir aferrados a las exigencias de la sociedad tecnológica y del consumismo».

¿Qué ha aprendido la gente de la trágica primavera de 1996 en el Everest? El doctor Torn Hornbein, que llegó a la cumbre por la vía de la arista occidental en la expedición estadounidense de 1963, era un buen amigo de mi padre. «Las montañas son peligrosas y habrá muertes —afirma—. Y conforme aumenta el número de los que se acercan a ellas, es como si se pusieran más bolos al fondo de la pista: hay más para derribar».

El doctor David Shlim, otro amigo de Nepal que comprende la trampa de buscar explicaciones justificativas después de un suceso, como vimos en 1996, está de acuerdo con ello. «Es difícil extraer conclusiones —afirma—. Lo único que podemos afirmar con certeza, después de años de ver gente que intenta la escalada, es que la ascensión al Everest sigue siendo realmente peligrosa».

Cuando veo que los montañeros exhiben arrogancia en la falda de su gran maestra, considero que se están poniendo en peligro. La ambición y las aspiraciones no bastan por sí solas ni en el Everest ni en la vida, pues un objetivo no puede alcanzarse nunca por la fuerza. Sin embargo, cualquiera que esté motivado por la compasión y por el deseo de ayudar a los demás verá el fruto de su esfuerzo, aunque quizá no sea en esta vida. Uno debe ser diligente y tenaz, pero no impaciente.

La mejor lección que recibí, tanto de mi padre como de la montaña, fue la humildad. Los dos la exigían. Tras seis intentos previos de escalar el Chomolungma, mi padre se retiró; y no lo hizo con sensación de fracaso, sino de veneración. Me aseguró que cuando finalmente alcanzó la cumbre en 1953, lo había hecho como un viajero en peregrinación y solo guiado por el respeto a Miyolangsangma.

En mi caso, hasta que no alcancé la cumbre del Everest no aprendí que no necesitaba escalar la montaña para obtener las bendiciones de mi padre. Tampoco era preciso que subiera a la cumbre para hacer ofrendas a la diosa que reside en ella. Como una madre, la diosa comprende, guía y protege dondequiera que uno se halle.

En nuestra naturaleza está el esforzarnos y ponernos retos en el mundo físico. Tal vez sea esta lucha y su dominio final lo que da sentido a nuestra vida: un regreso al tiempo, no tan lejano, en que los desafíos de la vida giraban en torno a la simple, pero peligrosa y ardua, tarea de sobrevivir.

Tengo la intención de mantener mi promesa a Soyang de no volver a escalar grandes picos en el Himalaya. Sin embargo, todavía recuerdo con añoranza cuando, sentado a solas en el Cwm occidental, miré hacia arriba, atraído por la mellada arista del Nuptse-Lhotse, y me pregunté si sería posible hacer una travesía completa a lo largo de ella. ¿Acaso la diosa lo permitiría si los lamas consentían en probarlo?

Poco antes de marcharnos de Katmandú hacia Darjeeling, Soyang y yo fuimos a visitar a Geshé Rimpoché. Quería agradecerle sobre todo los oráculos, las plegarias y los rituales que había realizado por mí y los objetos rituales que me había dado y que había llevado conmigo. De nuevo, nos presentamos con frutas, katas y unas rupias. Entramos en sus sencillos aposentos, hicimos tres postraciones y bajamos la cabeza al tiempo que colocábamos nuestras ofrendas. El lama parecía feliz y se mostró complacido de que hubiera alcanzado la cumbre y hubiese vuelto sano y salvo.

Un mes más tarde, Geshé Rimpoché murió. El día de su muerte llamó a su ayudante personal, le dijo que aquella tarde abandonaría su cuerpo y le pidió que iniciara los preparativos para ello. Después le dio algunas indicaciones sobre su siguiente reencarnación: «Dentro de cinco años, ve al monasterio Gelugpa de Mysore. Un chiquillo se acercará a ti y te tirará de la túnica. Seré yo».

A continuación, se colocó en una posición de meditación y permaneció en ella hasta que murió.

Más de mil personas asistieron a su cremación, realizada en el claustro del monasterio de Samden Ling, junto al gran stupa de Boudhanath. Cuando abandoné la cremación, di varias vueltas al stupa. Mientras cantaba las sílabas sagradas, «Om Ah Hung», encendí lamparillas de manteca y di gracias a los dioses y al Buda por concederme una reencarnación humana y por hacerlo en aquel momento y en aquel lugar, y en un estado mental en el que podía estar abierto a aceptar la guía de maestros como Geshé Rimpoché, Chatral Rimpoché, Trulshig Rimpoché y Tengboche Rimpoché. Esperaba que la luz de las lamparillas empezara a reemplazar la oscuridad de mi ignorancia por la iluminación que me permitiera ver con más claridad el resto de mi vida actual y de la próxima.

En 1997 regresé a Khumbu con unos amigos y me desvié hasta la aldea de Thame para visitar al abuelo Gaga. No le anuncié mi visita y esta vez dio la impresión de que lo habíamos cogido por sorpresa. Se apresuró a preparar té mientras me mostraba cosas y se cambiaba de ropa delante de nosotros para estar más presentable; trató de hacerlo todo a la vez.

Cuando nos hubimos sentado y las tazas de té estuvieron llenas, le di una foto donde aparecía de pie en la cima. La miró y asintió: «Sí, ya pensaba que era eso lo que te proponías hacer. Una muchacha sherpa que vive cerca vino del campo base y me contó que te había visto allí, de modo que recé todos los días por ti, por tu seguridad y bienestar».

Antes de la escalada, había buscado las bendiciones de Gaga sin decírselo siquiera, pues nosotros consideramos que el mero hecho de visitar y escuchar a los parientes ancianos otorga buena fortuna, como atender a las enseñanzas de un lama, y que el contacto con ellos es una bendición. Le expliqué que la temporada había sido desfavorable, y que los errores que había cometido mucha gente se habían multiplicado y convertido en tragedia y muerte. También le dije que había decidido dejar de escalar los grandes picos del Himalaya, y que me había comprometido a fomentar la educación, la atención médica y otras ayudas a los sherpas, hasta donde me fuera posible.

El abuelo sonrió, al parecer satisfecho de mi elección, y quizá orgulloso de mí, tal como esperaba que lo hubiera estado mi padre. Al marcharme, repetí un aforismo del budismo sherpa que recogía mi experiencia en el Everest y tal vez mi futuro.

«No debemos pensar que los pequeños errores no pueden hacer daño, porque incluso una chispa pequeña puede prender una pila gigante de heno. De manera similar, no debe subestimarse el valor de la buena obra más pequeña, pues incluso los delicados copos de nieve, al caer unos sobre otros, pueden envolver las montañas más altas en un manto de pura blancura».