Un mal presagio

Rimpoché recogió el rosario mala en el hueco de las manos y sopló enérgicamente sobre ellas. Despacio, descubrió la sarta de cuentas y la inspeccionó, torciendo un poco la cabeza con los ojos entrecerrados, como si intentara ver en el interior de cada una de las bolitas. Luego levantó la vista hacia mí.

«Las condiciones no parecen favorables. Esta temporada hay algo maligno en la montaña».

Sentí como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago y me sorprendió que así fuera, ya que no era lo que se dice un budista devoto.

Rimpoché, sentado sobre un cojín amplio y plano, compuso su túnica y empezó a mecerse adelante y atrás como si a él también le hubiera sorprendido el pronóstico. Con una sonora palmada, llamó al monje ayudante. La palmada rompió el silencio, al igual que el batir de manos de un gurú en la enseñanza budista, cuyo propósito es provocar el despertar a la naturaleza del vacío y encender un destello de reconocimiento de que la vida es transitoria y carece de existencia intrínseca. Experimenté un estrecho y momentáneo espacio de calma, un milisegundo de vacío, y luego volví a notar el estómago.

Entró un monje y sirvió té en silencio. Levantó con suavidad la tapa de filigrana de plata de la taza de jade de Rimpoché, colocada sobre una bandejita de plata. Luego, el monje me ofreció unos panes fritos de una cesta de bambú trenzado. Los rehusé y, por último, los acepté a la tercera. Las cestas siempre están llenas a rebosar y tuve que concentrarme para coger un pan sin que se cayera ninguno. Me temblaba la mano.

A principios de Enero de 1996, me había desplazado a Siliguri, en Bengala Occidental, para pedir una audiencia con Chatral Rimpoché, un lama respetado pero poco accesible del Nyingma, o «linaje antiguo», del budismo tibetano. Su principal monasterio estaba en Darjeeling, donde yo vivía con mi esposa, pero sus benefactores y seguidores le habían construido un pequeño centro monástico en las llanuras del norte de la India, a varias horas en jeep.

El paisaje de Bengala Occidental es extraordinariamente llano, muy distinto del de los remotos monasterios que, desde hace un milenio, los nyingmapas han ido estableciendo en el Himalaya. Me sentía afortunado por haber nacido en la cara sur del Himalaya, a salvo de la invasión china del Tíbet. Desde los finales de los años cincuenta, los tibetanos vienen cruzando la frontera hacia la India, Sikkim y Nepal como refugiados. En parte como consecuencia de su devoción inquebrantable, el budismo tibetano continúa floreciendo en la zona meridional del Himalaya y entre mi pueblo, el sherpa.

La capilla y las dependencias de Rimpoché están pintadas con los luminosos colores básicos y terrizos característicos de los monasterios de las montañas. Rematado con las altas banderolas de oración de los tejados, el recinto ofrece un aspecto familiar y acogedor en un paisaje de bananeros, camiones Tata y aire polvoriento. En absoluto parecía el lugar donde recibir un consejo técnico sobre la conveniencia de intentar la ascensión de la montaña más alta del mundo.

Le dije a Rimpoché que iba a pedirle una predicción y luego le pregunté sobre la conveniencia de intentar la escalada de la montaña.

Me preguntaba hasta qué punto serían acertadas aquellas adivinaciones, estadísticamente hablando. Mis padres siempre decían que la capacidad de algunos lamas para ver el futuro es notable y que sus palabras pueden asustar a cualquiera. De hecho, el temor a un conocimiento previo de los acontecimientos hace que muchos lamas oculten a menudo su consejos entre generalidades y aforismos. Para mucha gente, la verdad puede resultar demasiado abrumadora para aceptarla, sobre todo cuando se ofrece por adelantado. Numerosas personas tienden a irritarse y a rechazarla, dando rienda suelta a «emociones aflictivas» como la cólera y la ignorancia. Muchos lamas consideran que los legos no utilizan adecuadamente el conocimiento del futuro. La gente rara vez lo aplica a potenciar su autoconocimiento o a contribuir a causas nobles. Las personas esperan en vano controlar unos acontecimientos que aún tienen que ocurrir y que finalmente nunca suceden como ellas imaginaban.

Educado en una familia religiosa, era consciente de preguntar a los lamas. Mi padre, Tenzing Norgay Sherpa, me había dicho que «cuando pides una adivinación, tienes que estar dispuesto a guiarte por la respuesta». Eso está bien, siempre que la respuesta sea positiva o neutra, pero esta vez la predicción era inequívocamente negativa.

Ya me había comprometido en firme en la empresa de ascender el Everest. ¿Debía comunicar los malos augurios de Rimpoché a mis compañeros de la Expedición de Filmación IMAX al Everest?

¿Cómo iba a hacerlo? Yo era el jefe de escalada. Si abandonaba el proyecto en ese momento, apenas tres meses antes del inicio de la escalada, extendería una larga sombra sobre la expedición e incluso sobre el nombre de mi padre y sobre mi legado familiar. La razón de que hubiera acudido al lama era mi esposa, Soyang, una tibetana joven y con estudios, pero tradicional y reservada. Soyang era contraria a mi proyecto de escalar el Everest a menos que un lama asegurase que la ascensión iría bien.

Una semana antes, el veterano montañero del Himalaya David Breashears me había llamado desde Estados Unidos. Me contó que se había probado con éxito una cámara de filmar IMAX modificada y que se habían provisto los fondos para una expedición que intentaría llevar el engorroso aparato hasta la cumbre. Era un objetivo extraordinariamente ambicioso. «Te necesito —me dijo—. Tu historia, la de tu padre y la del pueblo sherpa serán importantes en la película. Pero antes he querido asegurarme de que no te has comprometido para otra escalada esta primavera. Si no es así, bienvenido al equipo. Pronto trataremos los detalles».

Soyang escuchó la conversación y mantuvo un incómodo silencio toda la tarde. Por la noche, acostados en nuestra casa de Darjeeling, se incorporó en la cama y me miró con severidad. Con tono rotundo, me dijo que teníamos que hablar de mis planes respecto al Everest.

«Uno no se apunta a subir al Everest como quien se apunta a ir al cine con los amigos:», me dijo. Su tono era implorante, pero no del todo disuasorio. Soyang sabía que soñaba con el Everest desde hacía años y que, si no iba, lo lamentaría el resto de mi vida. Desde que era un crío había oído hablar de la histórica ascensión de mi padre con Edmund Hillary en 1953. Siempre había deseado alcanzar la cima como él, reunirme con él en la cumbre. Cuando me hice adulto, y tras la muerte de mi padre, mi deseo de escalar el Everest no hizo sino aumentar. Deseaba mantener el apellido de mi familia, que estaba siendo eclipsada por una nueva generación de escaladores. El recuerdo de la primera ascensión de mi padre y de Hillary empezaba a desaparecer de la memoria de los vivos.

Sin embargo, también me empujaban otras fuerzas. Tenía que averiguar qué había impulsado a mi padre y qué había descubierto en la montaña. Él era un hombre estricto y disciplinado y nuestra relación había sido tradicional; cuando murió, quedó mucho por decir. Entonces yo tenía veintiún años y supe que debería haberme enseñado mucho más, que debería haber aprendido mucho más de él.

Soyang se tumbó otra vez y guardo silencio; luego fue a dar de comer a nuestra hija. Cuando volvió me dijo que si antes pedía un mo, un augurio de un alto lama, y su pronóstico era favorable, accedería. Tendido en la cama, pensé en el esfuerzo que me había costado llegar hasta allí y supe que nunca se daría el momento perfecto. Ya había perdido dos oportunidades y pensaba que esta, la tercera, la de la suerte, me había sido adjudicada por el destino, por el karma.

Durante mi juventud en Darjeeling, mi padre dirigía el «Himalayan Mountaineering Institute», la principal escuela de montañismo de la india, que proporcionaba instrucción a los ciudadanos y a las fuerzas armadas de diversos países de Asia meridional, y a sherpas y tibetanos. En 1983, durante mi último curso de secundaria, tuve noticia de que una expedición india proyectaba un intento de escalada. Deseaba ardientemente participar en ella y comprendí que, si quería ser elegido por el grupo con mi corta edad, necesitaría de la influencia de mi padre. Quería ser la persona más joven que hubiera subido al Everest.

Un día falté a clase para reunirme con él en nuestra casa familiar y lo encontré en el salón con su secretario, el señor Dewan. Mi padre despacho al secretario para que pudiéramos hablar, puse la expresión más firme y adulta que pude, conocedor de que entre las familias sherpas se esperaba y se suponía que los lujos seguirían los pasos de su padre. Para mí, tal cosa no constituía un problema, porque me entusiasmaba la escalada y consideraba un deber que mi padre se sintiera orgulloso de mí por mantener su fama. Sin embargo, se me notaba claramente el nerviosismo.

Le expuse mi deseo.

«No estás preparado», me respondió bruscamente; demasiado bruscamente, me pareció.

¿Había pensado en ello? ¿No quería algún tiempo para reflexionar?

«No puedo ayudarte en eso —insistió—. Me gustaría que acabaras la secundaria y entraras en la universidad».

Busqué una respuesta rápida, unas palabras que contrarrestaran su respuesta, pero su convicción de padre me dijo que había tomado una decisión.

Cuando cogí la mochila y me encaminé a la puerta, observé que me temblaban las manos. Mi cuerpo se movía tenso y torpe. Me pareció ver cómo la nieve barrida por el viento rellenaba las pisadas que él me había dejado en la montaña, mostrando solo una extensión blanca, polvorienta e impoluta.

«Yo escalé el Everest para que tú no tuvieras que hacerlo —me dijo cuando ya estaba en el umbral—. Desde la cumbre de la montaña no se puede ver todo el mundo, Jamling. La vista solo le recuerda a uno lo grande que es el mundo y las muchas cosas que quedan, por ver y por aprender».

En lugar de volver a la escuela, seguí calle adelante hasta la casa de mi tío, Tenzing Lotay, para preguntarle qué debía hacer.

Mi tío Tenzing fue igual de rotundo.

«No tienes experiencia, Jamling, y la necesitas para poder integrarte en ese equipo. Esos hombres son escaladores muy preparados».

«No es cuestión de experiencia —repliqué—. Es cuestión de deseo, de motivación y de fuerza». Yo era Jamling, que procedía de Jambuling Nyandrak, el nombre completo que me dio un alto lama budista y que significa «famoso en el mundo».

La razón, que intentaba vanamente hacerse oír entre el alboroto de mi emoción, me dijo que mi padre y mi tío estaban en lo cierto. Necesitaría años de experiencia.

Hasta 1995 no tuve cerca por segunda vez una posibilidad de hacer un intento en la montaña. Un estadounidense me invitó a sumarme a su equipo si podía reunir 20 000 dólares, mi parte de los costes. En esa época estaba trabajando en Nueva Jersey y parecía más fácil buscar patrocinadores en Estados Unidos que en la India, de modo que me quedé allí para trabajar y buscar fondos.

Envié cientos de peticiones, pero no conseguí nada. Ni dinero, ni patrocinadores. Como consuelo, el jefe de la expedición me invitó a hacer la marcha con ellos hasta el campo base. Incluso me pidió que guiara una parte de la expedición: el grupo de voluntarios que acudiría para hacer limpieza de desperdicios a lo largo de la ruta de aproximación. Era un billete para el Everest y lo acepté, aunque me decepcionaba (de hecho, me humillaba) ser un simple porteador y basurero, la ocupación más baja en Asia. No guardo rencor al equipo estadounidense, pero entonces prometí redimir el apellido de mi familia y el legado de mi padre.

Entre reverencias a Rimpoché con las manos juntas, me retire respetuosamente de la sala de recepciones y salí al calor claustrofóbico de las llanuras indias. Me parecía estar caminando por una mazmorra, mascando las desagradables palabras que Rimpoché me había dedicado. Se decía de él que era capaz de adivinar las intenciones de quienes se acercaban a buscar su bendición. Como yo no era un budista devoto, me preguntaba si mi motivación era completamente pura. Mi madre me había contado que, para verlo, hasta la persona más pobre se vestía como la nobleza, con ropas prestadas, y se acercaba a él con ofrendas de cualquier cantidad de dinero —por pequeña que fuese— que hubiera conseguido juntar.

Regresé a Darjeeling con unos pensamientos inquietos que empezaron a invadir mis sueños. Soyang también dormía mal. Le conté que Chatral Rimpoché no tenía mucho que decirme respecto a la montaña aquella temporada, pero ella leyó mis pensamientos, igual que había notado que lo hacía Rimpoché.

Si decidía subir a la cumbre, no solo desafiaría a mi mujer, sino que, al despreciar las palabras del lama, actuaría en contra de mi familia y de mi herencia religiosa. Sabía qué habría pensado mi madre de estar viva. La última vez que había desafiado las cautas directrices de un augurio, había muerto.

Como muchas sherpas tradicionales, mi madre, Daku, se hizo más devota cuando envejeció. En los años previos a su muerte, concentró todo su fervor en Chatral Rimpoché y donó grano, azúcar y otras ofrendas a sus monasterios de Darjeeling y Siliguri. También encargó la realización de tankas (pinturas religiosas en rollos) para las salas de asamblea y pagó la construcción de alojamientos para monjes.

Daku era extravertida y sociable. Viajó a menudo con mi padre cuando lo invitaban a dar conferencias en el extranjero y nunca sufrió ningún choque cultural. Aunque solían ser invitados importantes de los dignatarios locales, siempre llevaba consigo sus alhajas del Himalaya y las extendía, sobre una manta en las escalinatas de los hoteles para venderlas a los transeúntes. Tras estos inicios, mi madre consolidó un pequeño negocio de artesanía, lo amplió al campo de los viajes y abrió una oficina en el bazar de Darjeeling.

Su único objetivo era enviar a sus tres hijos varones a Saint Paul’s —uno de los colegios privados más caros y elitistas de la India, situado en una loma a quince minutos a pie de nuestra casa— y a su hija al convento de Loreto. Con la entrada en el internado de Saint Paul’s de mi hermano menor, Dhamey, mi madre terminó lo que consideraba la segunda etapa de su vida. Había cumplido con creces sus obligaciones y deberes de ama de casa y, aunque siguió tan ocupada —como siempre, su rostro y sus movimientos me dijeron que ya estaba previendo la última fase de su vida, la etapa religiosa, en la que se dedicaría a temas espirituales y a la preparación para la muerte. Andaba por los cincuenta, pero no se puede iniciar la práctica espiritual demasiado pronto. Años antes, en el stupa de Boudhanath, en Katmandú, me había sorprendido verla postrarse en torno al lugar. Con un grueso delantal sobre sus ropas de calle, se tendía boca abajo en el camino de losas, estiraba los brazos por encima de la cabeza, tocaba el suelo con la frente, se levantaba y avanzaba para empezar la siguiente postración en el punto que había alcanzado con las manos.

En 1986, a la muerte de mí padre, mi madre empezó a soñar con ir en peregrinación a la cueva de Pema, en la remota región de Pema-ko, en las montañas que se extienden entre el sur del Tíbet y los estados indios de Arunachal Pradesh y Assam. Mi madre sabía que peregrinar era un modo excelente de ganar méritos. Y si el lugar de peregrinación es lo bastante santo y poderoso, se puede conseguir la transmisión directa del conocimiento por el simple hecho de acudir ante las deidades presentes y ungirse con sus sagradas bendiciones.

Pema-ko, sin, embargo, es famosa por sus tribus montañesas hostiles, de las que se dice que suelen envenenar a los extraños, y la zona está restringida incluso para los indios que no son de la región. A mi madre le costó un año obtener el permiso para visitar el lugar. Antes de salir, fue a pedir las bendiciones de Chatral Rimpoché, y luego partió de Darjeeling con dos monjes del lama. El camino era largo y tortuoso y tardaron más de un mes en hacer el viaje.

Por aquel entonces, mi hermano Norbu vivía en California. Cuando me llamó a Nueva Jersey, noté que estaba preocupado e inquieto. Acababa de recibir una llamada de Darjeeling para comunicarle que nuestra madre estaba en Siliguri, tras haber sido evacuada de una zona remota de Arunachal, y que se encontraba muy enferma. Poco más se sabía de su estado.

Había llegado hasta la cueva de Pema, en cuyo punto los fieles más devotos debían rodear tres montañas sagradas. Mientras rodeaba la más próxima, sufrió unos trastornos internos indefinidos y decidió retirarse a la ciudad de Tuting para recuperarse. Allí permaneció ocho días, pero su dolencia empeoró y los médicos eran incapaces de identificar la enfermedad, de modo que la trasladaron en avión a Gauhati y luego a Bagdogra; desde allí, los monjes la llevaron en coche a un hospital de Siliguri. En ocasiones, los médicos de los hospitales rurales, muy escasos de medios, prefieren enviar los casos difíciles a hospitales más grandes para evitar responsabilidades en caso de que el paciente muera tras su intervención. De hecho, mucha gente del subcontinente considera los hospitales lugares donde se va para morir.

En el hospital, mi madre perdió por completo el apetito y se debilitó aún más. Preguntaba constantemente por su familia. Mi hermano Dhamey y mi hermana Deki estaban también en Estados Unidos. Un poco antes de que tomáramos un avión rumbo a la India, recibí otra llamada. La voz, apenas audible al otro lado de la línea telefónica, me informó de que había muerto. Era el 22 de septiembre de 1992. Mi madre tenía cincuenta y dos años.

Volvimos a Darjeeling con el cuerpo para la cremación. Yo estaba abatido, pero el monje que acompañaba a mi madre me recordó que la mayoría de las personas nacen con la fecha de la muerte ya prescrita por el karma y por el alineamiento de los astros y que la muerte llega en su debido momento. No estoy seguro de haberlo creído, pues me pareció una simple explicación. Luego me comentó que era destacable que su cuerpo no despidiera olor alguno, cosa que los budistas consideran un excelente augurio y un signo de que era una gran practicante. Para mí, todo aquello apenas me servía de consuelo.

En su funeral, se me acercó otro monje del monasterio de Chatral Rimpoché y se mostró apenado de que la comunidad hubiera perdido a «Neela», el término familiar pero respetuoso con el que la conocían, y que equivale a «tía».

«Desde su muerte, es como si nuestras manos estuvieran atadas —me comentó—. Cuando visitaba nuestro gompa, la envolvía un halo de serenidad y compasión. Todos lo notábamos. Una vez, después de una larga ausencia, vio las estatuas de la sala de asambleas y nos dijo: “¡Estas deidades están llorando, sudan y se agitan debido a vuestra negligencia en limpiarlas!”. Neela financió muchas restauraciones y dorados de esas estatuas, pero en muchas ocasiones el pintor, al ser testigo de la sinceridad y profundidad de su devoción, se negaba a aceptar el pago que le correspondía».

Al día siguiente del funeral, vi de nuevo al monje y me dijo que Neela había rechazado un ofrecimiento para ser evacuada en helicóptero desde Tuting; también insinuó que quizá la había envenenado la gente de Pema-ko, o había sufrido la picadura de una araña venenosa o había comido inadvertidamente una planta ponzoñosa. En la India, al parecer, resulta difícil precisar causas o señalar culpas para muchos de los sucesos que se producen.

Después me contó que Rimpoché había hecho un augurio a petición de Neela: había predicho que aquel viaje a Pema-ko parecía sumamente desfavorable y le había aconsejado que no lo emprendiera. «Quédate aquí, en Siliguri. Te daré un terreno para que puedas construir una casa y practicar el dharma», le había ofrecido Rimpoché.

Oír aquello me dejó conmocionado, pero, no sé por qué, entendí el razonamiento de mi madre. Estaba dividida entre su devoción a Rimpoché y su deseo de conseguir los méritos y las bendiciones de ese lugar santo. Mi madre sabía que, al emprender la peregrinación, no desafiaba a Rimpoché sino a su propio alineamiento planetario. Estaba tentando a su propio destino, un riesgo que estaba dispuesta a correr para obtener más méritos. No obstante, el que su motivo fuera espiritual no alivió en nada mi pesar. Me pareció insólito, por lo previsor, que al morir ya hubiese comprado gran parte del ajuar y demás dote para sus hijos, aunque solo Norbu tenía planes para casarse.

Mi madre había hecho caso omiso de la premonición de Chatral Rimpoché. Yo empezaba a pensar que debía escucharlo. En primer lugar, todavía me encontraba de pleno en la etapa de la vida del cabeza de familia, con esposa y una hija pequeña y con planes de tener más descendencia. Como estaba obligado a cuidar de ellos, tenía la obligación de cuidar de mí mismo. Como dicen los budistas, me había sido ofrecida «una reencarnación humana» que no debía malgastar.

Sin embargo, no estaba seguro de mi fe en el budismo; de hecho, me sentía escéptico. Con todo, habría resultado tan difícil desafiar la religión de nuestra familia como abandonar mis esperanzas de escalar. Por suerte, había una tercera posibilidad. En breve iríamos a Katmandú, donde podría consultar una segunda opinión respecto a la siguiente temporada en el Everest. Y esa nueva opinión tendría que ser favorable.

Soyang me instó a visitar a Geshé Rimpoché, el gurú de la familia, un lama erudito al que había conocido años antes. Residía en Katmandú y era conocido por sus acertadas predicciones. Incluso algunos extranjeros destacados en las embajadas le pedían consejo.

Habíamos pensado pasar la primavera de 1996 con los padres de Soyang que vivían en una comunidad tibetana al sur de Katmandú. Eran refugiados, acomodados para la media del lugar, y su casa sería un buen lugar donde prepararse para la expedición de filmación IMAX al Everest y para una nueva adivinación.

El día antes de partir de Darjeeling camino de Nepal, salí por la puerta de atrás y anduve entre los árboles que rodeaban la casa. Cuando llegué al reborde de la loma, lo seguí hasta la cima de Tiger Hill, el punto más elevado de Darjeeling y un buen lugar para colgar las banderolas de oración. Se llaman lungta, caballos del viento. Con cada sacudida de la bandera, diría mi madre, el caballo pintado en el algodón galopa en el viento con plegarias que dan la vuelta al mundo y benefician a todos los seres animados. Até varias tiras de banderas, subí a dos pinos cercanos y las colgué en un arco sonriente a lo largo del claro de la cima de Tiger Hill.

Mi madre me había explicado que el caballo lungta lleva a una deidad que porta gemas que hacen que los deseos se cumplan. Sin embargo, el lungta también representa el grado de energía y conciencia espiritual positiva que impulsa a la persona, su nivel de soporte interno divino. Los sherpas dicen que si el lungta es alto, pueden sobrevivir a casi cualquier situación difícil, y, si es bajo, pueden morir incluso mientras descansan en una ladera cubierta de hierba como Tiger Hill. El lungta se puede cultivar mediante la meditación, la conciencia y las acciones justas. De hecho, los lamas dicen que, a quienes lo tienen alto, solo el karma generado en vidas anteriores y que «madura» puede causarles infortunio.

Por aquel tiempo yo creía que desplegar banderolas de oración era poco más que un gesto supersticioso, que lo hacía simplemente por respeto a mis padres. El budismo no había impregnado plenamente mi corazón. Aquello no se estudiaba en Saint Paul’s y mi padre pasaba demasiado tiempo de viaje o escalando como para guiarme. Quizá necesitaba aprender más.

Desde Tiger Hill miré hacia el norte, más allá de los verdes valles de Sikkim, y seguí la línea en la que el cielo azul oscuro se encuentra con un horizonte serrado en blanco y negro: el Himalaya oriental. El Kangchenjunga los «cinco tesoros de las grandes nieves», se alzaba sobre las demás montañas en la frontera de Sikkim, Nepal y Tíbet. El Kangchenjunga, el tercer pico más alto del mundo, con 8579 metros, no fue escalado hasta 1955, bastante después de la ascensión del Everest, y no por falta de intentos. Desde el primer intento, en 1905, casi todas las expediciones que trataron de subir tuvieron algún muerto.

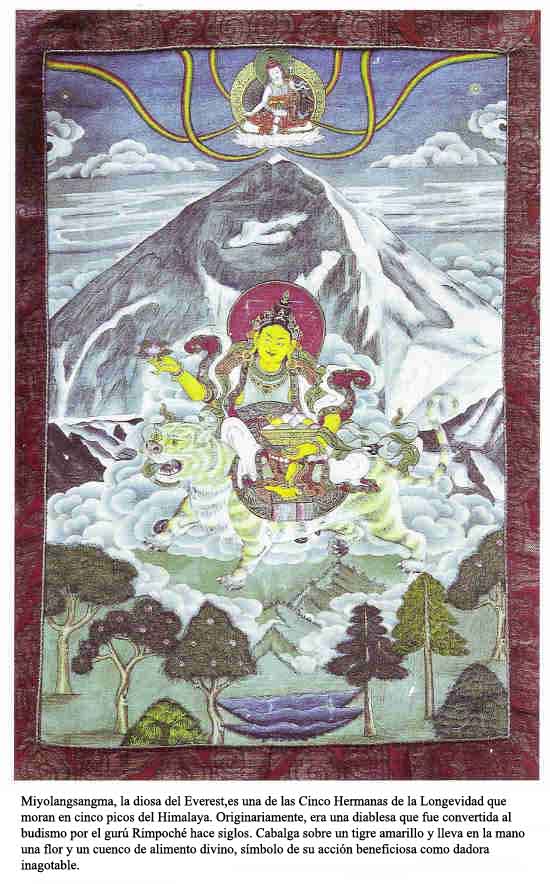

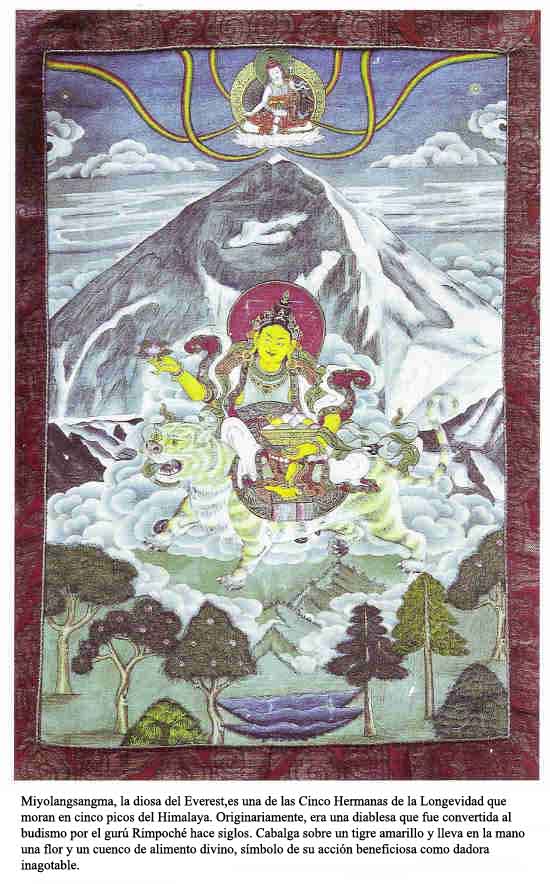

Desde Tiger Hill, el Himalaya forma un arco que se eleva en el centro y desciende ligeramente en los extremos, como si reprodujera de manera visible la curvatura de la Tierra. El Jhomolhari y otros picos de Bhután forman el horizonte nordeste. Al volver la mirada hacia el noroeste, divisé el enorme gigante del Makalu, de más de 8000 metros, y, tras él, el Lhotse y el Nuptse. Detrás de todos ellos se alzaba un pico inarmónico cuya sólida pirámide, negra y triangular, parecía anclar y sostener a las demás. Un fino penacho de nubes se extendía desde la cumbre como un kata, un pañuelo de bendiciones. Era el Chomolungma, «la imperturbable y bondadosa elefanta», morada de la diosa Miyolangsangma, protectora y benéfica. El monte Everest. Me pregunte por qué se había de rebautizar una montaña tan sagrada para ponerle el nombre de un humano.

Mi padre llegó de joven a Darjeeling y enseguida empezó a sentir añoranza de Khumbu, el hogar de los sherpas, donde había crecido a la sombra del Chomolungma. La vista de la montaña desde Tiger Hill le recordaba que no estaba tan lejos. La cumbre le daba ánimos y llegó a dominar su imaginación. Había acudido Darjeeling en busca de trabajo, pero, sobre todo, para consumar su destino con el pico.

Muy por debajo de mí quedaba la aldea de Alu Barí, «El Patatal», que fue el primer alojamiento de mi padre. En 1932, tras marcharse de la casa familiar en el pueblo de Thame, en el Khumbu, recorrió durante dos semanas los altos riscos y los profundos valles hasta la frontera occidental con la India. Allí, un comerciante tibetano le dio trabajo durante unas semanas cortando leña, y después lo llevó a Darjeeling en el «tren de juguete» de vapor y le buscó empleo de vaquero.

Hasta 1951, en que el Nepal se abrió al mundo exterior, las expediciones al Everest partían de Darjeeling, una ciudad creada a mediados del siglo XIX por los británicos como una estación de montaña. A partir de los años veinte, los británicos se aproximaron al Everest desde el lado del Tíbet. En su camino hacia el norte, contrataban en Darjeeling a los sherpas que se trasladaban allí en busca de trabajo.

Muchos de los primeros sherpas de Darjeeling, o «bothias» (tibetanos), como los llamaron al principio, se instalaron en el pobre villorrio de Toong Soong Busti, al otro lado del bazar, en la cara posterior del risco. Vivían de forma semicomunitaria, en racimos de cabañas apretadas unas contra otras en la pronunciada pendiente, como si desafiaran la gravedad. A mediados de los años treinta, mi padre se trasladó a una casa con tejado de hojalata propiedad de Ang Tharkay, un destacado sirdar sherpa, o capataz de expedición, a quien el «Himalayan Club» le había concedido la medalla «Tigre de las Nieves» por sus hazañas como escalador. También seria el sirdar de la expedición francesa al Annapurna en 1950. Aún hoy siguen viviendo en Toong Soong muchos sherpas, entre ellos algunos de mis parientes.

Mi padre era un chico sencillo de las montañas y le fascinaba la zona de arriba, la parte rica de Darjeeling. Allí estaban las casas construidas por los británicos, al estilo de las casas de campo inglesas, con techos altos y escaleras en espiral con alfombras rojas, rematadas con barandillas finas y pulidas. Después de subir al Everest, un importante periódico indio le ofreció la casa en la que vivimos hoy, aunque él pago la mayor parte para que, según decía, nunca pudiera haber una excusa para quitársela. Actualmente, durante el invierno, cerramos casi toda la casa para conservar el calor. Solo los colonizadores británicos podían permitirse la tarea de cortar la leña necesaria para aprovisionar las siete chimeneas.

En 1947, tras la independencia, indios ricos compraron casi todas las lujosas viviendas. Algunas se han convertido en establecimientos que alojan las oleadas de turistas indios que suben los más de dos mil metros para combatir el calor del verano. A partir de 1953, los indios de Bengala Occidental sobre todo, venían en peregrinación a nuestra puerta con la esperanza de ver al famoso «sherpa Tenzing». Los hindúes creen —al menos, lo creían— que cualquier ser humano que pudiera alcanzar la cumbre del Everest tenía que ser una reencarnación de Shiva, el dios airado y destructor de la trinidad hindú. Mi padre no compartía tal idea, por supuesto, y pronto se cansó de aquella veneración obsesiva.

El «Planters’ Club» —hasta 1947 un centro social solo para británicos— sigue presidiendo el centro de la ciudad. Sentado a la sombra en Tiger Hill, imaginé los primeros tiempos de los sherpas: grupos de hombres con cabellos en largas trenzas, alineados en la terraza bajo el velador del club, con los hombros tensos y las manos firmes a los costados, para ser inspeccionados por británicos con casco y polainas, concentrados en consultar sus listas de reclutamiento para la expedición. A veces, trabajar para los obsesionados y muchas veces excéntricos escaladores extranjeros resultaba difícil, pero la paga era respetable, habida cuenta de que los sherpas procedían de una economía de trueque y subsistencia. Y, sobre todo para mi padre, escalar constituía una aventura.

A principios de los años treinta, mi padre pasaba por delante del club cada vez que llevaba la leche de las vacas de su casero a vender en el bazar. Una de sus clientas era mi difunta madrastra, Ang Lhamu, su segunda esposa. Más tarde acudió a visitarlo cuando trabajaba de obrero en la reconstrucción de la capilla de la escuela de Saint Paul’s, después del gran terremoto de Bihar de 1934. Le llevó leche para que bebiera, la primera de muchas generosas gracias que culminaron —según supe por un respetable lama— en su contribución al éxito de mi padre en el Chomolungma.

A la mañana siguiente, Soyang y yo partimos de Darjeeling con nuestra hija, camino de Nepal. Tras viajar en una sucesión de coches y rickshaws y en un pequeño avión comercial, llegamos a Katmandú aquella tarde.

Hicimos una agradable visita a los padres de Soyang, pero estaba impaciente por ver a Geshé Rimpoché, el lama de la familia. Soyang quiso acompañarme, sin duda para escuchar e interpretar por sí misma las palabras del augurio. Fuimos en taxi al gran stupa de Boudhanath.

Este antiguo edificio, en el nordeste de la ciudad, es el centro neurálgico espiritual de la comunidad tibetana y sherpa del Nepal. Los bordes de piedra, del stupa en forma de mandala están desgastados por las incontables vueltas que dan los budistas devotos, musitando plegarias y arrastrándolas de sus botas de piel de búfalo y de sus zapatillas chinas sobre una fina capa de polvo. El tráfico motorizado, que actualmente tiene prohibida la entrada al recinto, gruñe y chirría impaciente al otro lado de la verja.

Dimos una vuelta en torno al stupa y luego nos dirigimos a un pequeño monasterio algo apartado del bullicioso circuito de peregrinos. En el patio del monasterio, cerrado en tres lados por las dependencias de los monjes, preparamos nuestras ofrendas de fruta, dinero y pañuelos kata. Un monje nos recibió y nos guio a los aposentos de Geshé Rimpoché. Me sorprendió que su habitación fuera poco más que una sencilla celda monacal en la planta baja, algo inusual en los lamas, que suelen tener sus habitaciones en los pisos superiores o en un edificio separado.

El monje apartó la cortina de la puerta y Soyang y yo entramos. Rimpoché era un anciano delgado y lleno de arrugas, casi calvo pero con una barba larga y canosa en el mentón. Noté un escalofrío. «Qué persona tan sencilla», me dije. Observé que el lama tenía su cama, su ayudante, sus textos y nada más. Envidié su simplicidad, pues era evidente que en ella había encontrado la paz, que parecía irradiar de él no en oleadas gloriosas, sino más bien con una naturalidad casi infantil. Inmediatamente, por contraste con él, me sentí agobiado, confuso y avergonzado de tales sentimientos.

Ofrecimos a Rimpoché unos pañuelos kata en los que yo había envuelto unas rupias. Sin decir palabra, el lama dejó los billetes en su mesa de oración, desplegó los pañuelos y los colgó de nuestros cuellos como bendición de bienvenida; después nos invitó a tomar asiento y pidió a su ayudante que trajera té, que llegó en tazas y platillos.

Rimpoché estaba sentado en su cojín y me descubrí con la mirada casi fija en las simples costuras de sus ropas granate decoradas con brocados, como si, en el caso de cruzarla con la suya, el lama pudiera ver demasiado dentro de mí. Hablamos de la familia, del matrimonio y de mis difuntos padres, y luego le hablé de la expedición al Everest.

El lama tal vez había percibido mi expectación, o el nerviosismo de Soyang, y expuse la razón de mi presencia allí expresando mi preocupación por las condiciones de la montaña durante la siguiente temporada. Después le pedí un pronostico.

«¿Y por qué quieres hacer esa escalada?», preguntó él en voz alta con un tono de urgencia que no había utilizado hasta aquel punto de la conversación.

Explicar la razón a un desconocido ya era suficientemente difícil pero en aquel momento el lama de mi esposa me estaba sometiendo a un severo interrogatorio. Rimpoché quizá estaba informado de las muertes en la montaña, de los más de ciento cincuenta montañeros que habían muerto intentando la escalada, lo que suponía casi una quinta parte de los que habían conseguido coronar la cumbre.

Muchos sherpas han dejado la vida allí, entre ellos mi primo Lobsang Tsering. Los budistas consideran que, dada nuestra preciosa reencarnación humana, es una irresponsabilidad arriesgarse, a menos que tal acto esté motivado por la necesidad o la compasión. Para los sherpas que han crecido a la sombra del Everest, transportar cargas montaña arriba es un trabajo, una necesidad justificable. Para la mayoría de los extranjeros, constituye una forma de esparcimiento.

Étnicamente soy un sherpa, pero también iba a ser de pleno un miembro escalador de la expedición IMAX. ¿Cuál era, sinceramente, mi motivación, para la escalada? Para mis compañeros de equipo, la expedición era en parte un trabajo y, en parte, un desafío personal. Ambas cosas me atraían, también a mí, pero lo que más me motivaba era la necesidad de comprender. Consideraba que solo si seguía los pasos de mi padre montaña arriba, solo si llegaba a donde él había llegado y ascendía a donde él había estado, podría, comprenderlo de verdad. Quería saber qué lo había impulsado y qué había aprendido. Solo así podría juntar todas las partes ignoradas de la vida de un padre que un joven intuye y anhela conocer, pero que nunca hereda formalmente.

«Creo que debo hacerlo —respondí, vacilante—. Es algo relacionado con mi padre y creo que hay una vinculación familiar con la montaña. Creo que ya estaba escrito en mi frente cuando nací».

A mi modo de ver, si mi padre hubiera sido carpintero o fontanero, yo no habría contemplado el Everest con tal pasión por subir a su cumbre.

«Además añadí, buscando algo que reforzara mi propósito, un grupo de extranjeros me ha pedido que lo ayude a trasladar a la cumbre una cámara grande de cine».

Este último argumento provocó una breve mirada de perplejidad por parte de Rimpoché. No estaba seguro de qué movía a las personas en estos tiempos en que la gran masa de la humanidad está distraída con las complicaciones y la urgencia artificiosa de la vida moderna. Por fin, añadí lo que realmente quería decir: que tal vez, mediante mi participación en la película, el mundo conocería mejor a los sherpas, sus creencias y el budismo.

«Eso está bien», asintió Rimpoché. Conocía mi historia familiar y mi consulta lo satisfacía. En definitiva, según las enseñanzas budistas, la desgracia alcanza en menos ocasiones a aquel cuyos motivos son puros.

Rimpoché se sentó más cómodamente en su cojín y entrecerró los ojos. Mientras musitaba un mantra, sacó despacio una bolsita de cuero gastado de entre los pliegues de la túnica; estaba pringosa del contacto con sus manos, grasientas a causa de la manteca, de las lámparas votivas y de la taza de té de madera, embadurnada también con restos de manteca. Sacó de la bolsa tres dados tibetanos, los guardó entre ambas manos y se sumió en un estado de profunda concentración. Sopló enérgicamente en el cuenco de las manos y, uno a uno, hizo rodar los dados sobre la mesa ele oración. Los recogió y repitió el proceso otras dos veces mientras alzaba la mirada hacia mí, o tal vez a través de mí, esa fue la impresión que me dio.

Levantó la cabeza y se dispuso a hablar, pero se detuvo. Contuve la respiración, esperando que la pausa fuera solo un efecto teatral.

«Hay obstáculos… La montaña verá muchas dificultades este año. —Me miró con curiosidad, como si yo, mejor que él, supiera interpretar qué significaba aquello. Desconcertado durante un instante, esperé a que añadiera algo más—. La temporada parece mala…, pero no del todo desfavorable».

Esperé en silencio algo más. Cualquier cosa.

«¿Qué puedo hacer respecto a los obstáculos?», pregunté a Rimpoché.

«Ofrendas y ceremonias. Y plegarias. Tienes que observar ciertos ritos para eliminar los obstáculos y hacer ofrendas al stupa de Boudhanath, sobre todo. Creo que prepararte lo suficiente requerirá cierta perseverancia por tu parte. Y también paciencia».

Me senté un momento, reflexionando sobre sus palabras, y me incliné hacia delante. El lama derramó un poco de agua sagrada de una urna ceremonial bhumpa sobre mi mano extendida y coloqué la otra mano debajo, con gesto respetuoso. Me llevé la palma a la boca, sorbí la mitad del agua y me froté el resto en el pelo.

Cuando nos pusimos en pie para marcharnos, Rimpoché nos dedicó una sonrisa cortés. Su mirada comprensiva decía, sin lugar a dudas, que había visto en su rosario mucho más de lo que me había contado, pero había decidido que era mejor no revelármelo.

Cuando salíamos, como si se le hubiera ocurrido de improviso, añadió: «También veo que mucha gente oirá hablar de ti y de los acontecimientos de la próxima temporada. Tanta como conoció a tu padre, Tenzing, después de su ascensión».

Con las palmas juntas delante del cuerpo, Soyang y yo retrocedimos de cara a el hasta cruzar la cortina de la entrada.

Ya fuera, suspiramos profundamente y nos miramos, tratando de imaginar qué significaban sus palabras finales y qué tenía que suceder para que sus anuncios se cumplieran. Poca gente, aparte de mi familia y de mis vecinos, sabía que tenía la intención de escalar el Everest. Los sherpas creen que anunciar las propias resoluciones es una invitación al infortunio.

Mi misión estaba clara: tenía que empezar a retirar obstáculos en el camino al Everest, a ser posible sin alertar a los demás sobre mi consulta adivinatoria y sobre los pronósticos desfavorables. No creía que David Breashears, el jefe de expedición, fuera supersticioso, pero quizá le infundiera respeto un juicio procedente de un alto lama. A los sherpas de la expedición, desde luego, se lo infundiría.

A finales de marzo, el equipo IMAX llegó a Katmandú, la mayor parte en el mismo avión de la «Thai Airways» procedente de Bangkok. Salvo a Breashears, no conocía previamente a ninguno de los miembros, pero me impresionaron sus formidables historiales como escaladores.

Avanzada la tarde, los componentes del equipo se instalaron en el hotel «Yak and Yeti» y nos reunimos en el vestíbulo. Observé que todos eran fuertes, enérgicos y jóvenes, producto de una buena preparación y nutrición. Los lujosos asientos de cuero del salón parecían hacerlos sentirse incómodos físicamente.

Araceli Segarra, de Lleida, Cataluña, tenía una sonrisa seductora y un porte impecable que se correspondía con su ocupación de fisioterapeuta. Era una alpinista polifacética, en hielo y roca, y había escalado la cara sur del Shishapangma (8008 metros), en el Tíbet, en una subida al estilo alpino con equipo ligero. En 1995 había intentado la cara norte del Everest y había llegado a 900 metros de la cumbre. Si lo conseguía esta vez, sería la primera catalana y la primera española que ascendería la montaña.

Araceli había llegado al montañismo desde la espeleología. En cierta ocasión, mientras descansaba con sus compañeros en una repisa en el interior de una cueva, el agua había inundado las vías de salida, había llenado la cueva bajo su posición y no había descendido hasta doce horas más tarde. Su transición al montañismo en el Himalaya parecía casi un movimiento conservador.

Sumiyo Tsuzuki había estado ya dos veces en el Everest y en 1995 había alcanzado los 7000 metros por el collado norte. Solo una japonesa había llegado a la cumbre, hacía veinte años, y Sumiyo esperaba repetir la hazaña.

Ed Viesturs, el segundo jefe de expedición, esperaba escalar la cumbre por cuarta vez, la segunda sin oxígeno complementario. Sin embargo, la ascensión al Everest solo constituía para él un desvío en su objetivo de ser el primer estadounidense en ascender sin oxígeno los catorce picos de más de 8000 metros. Ed había escalado 187 veces el monte Rainier, en el estado de Washington, y se había ganado el apodo de «el formal» por su conducta profesional y madura.

Paula, la esposa de Ed, nos acompañaba como encargada del campo base y nos proporcionaría apoyo logístico mientras estuviéramos en la montaña. Ed y Paula se habían casado en México solo tres semanas antes del viaje al Everest.

Robert Schauer, de Graz, Austria, reconocido realizador de cine, aportaba la experiencia y el talento necesarios para hacer funcionar la cámara IMAX a 8000 metros. Había escalado cinco de los ocho miles del mundo y había sido el primer austríaco en alcanzar la cumbre del Everest, hacía 18 años. La escalada de la que estaba más orgulloso era la primera ascensión de la cara oeste del Gasherbrum IV, en Pakistán, en estilo alpino (sin apoyo y sin cuerdas fijas), una hazaña que aún no se ha repetido. Para esa ascensión se había preparado subiendo la cara norte del Eiger, en los Alpes suizos, en invierno.

Como jefe de escalada, yo tenía a mi cargo a los sherpas y la logística de carga en la montaña. Además del equipo de escalada y los alimentos, llevábamos todo el equipo de filmación, lo cual cuadruplicaba los problemas estratégicos de una expedición de escalada normal. Yaks y zopkios —cruces de yak y vaca— transportarían la carga, en la aproximación al campo base con la ayuda de los porteadores, casi todos de los grupos étnicos rai, limbu y tamang, del sudeste de Nepal. Los porteadores rondan los aeródromos y las cabeceras de las carreteras en busca de cargas que transportar, sobre todo para expediciones, y los escasos dólares diarios que ganan con ello constituyen una paga decente para lo habitual en la zona.

En comparación con ellos, los sherpas de gran altitud son obreros especializados y se les paga por el peso que transportan, por su experiencia y por la altura que alcanzan. Para evitar celos, abandonos y huelgas, el salario de los sherpas se establece en una reunión general de todas las expediciones en el campo base. Si algún sherpa tiene una actuación extraordinaria, se le puede pagar una prima bajo mano. Los sherpas escaladores pueden ganar más de 1500 dólares en una temporada, varias veces más de lo que gana un nepalés en un año entero. Sin embargo, solo los principales sirdars y quienes tienen acceso a capital para invertir poseen casas o negocios en Katmandú, donde el precio del terreno supera el de las barriadas más caras de las ciudades de Estados Unidos.

Breashears era el hombre ideal para líder de grupo y director de expedición. Era el primer estadounidense que había subido a la cumbre dos veces y había dirigido o trabajado en ocho filmaciones realizadas en la montaña. Al principio, el proyecto de subir una pesada y abultada cámara IMAX hasta la cumbre no le pareció muy factible, pero enseguida le inspiró el sueño de ver el Everest en una pantalla de treinta metros de altura.

Como las películas en IMAX suelen tener un enfoque científico, contábamos también con algunos consejeros. Roger Bilham, profesor de geología de la Universidad de Colorado, llegó con varias maletas cargadas de herramientas, pegamentos potentes, transistores, baterías, un ordenador portátil y cinta adhesiva, que, en mi opinión, utilizaba sobre todo para cerrar sus maletas. Roger ya había trabajado con el Ministerio de Minas nepalés en la instalación de una red de satélites receptores de GPS (sistema de posición global), con el fin de medir los movimientos de las placas tectónicas bajo el Himalaya. Esta vez continuaría el trabajo a lo largo de la ruta de aproximación, que sigue la línea de sutura dinámica de los continentes eurasiático e indio, cuyas placas aún están convergiendo. Finalmente, la información obtenida podría contribuir a la predicción de los terremotos, aunque Roger insistía en que la perspectiva de conseguirlo de forma práctica era todavía lejana.

También formaba parte del equipo la historiadora del montañismo Audrey Salkeld, que había escrito un libro acerca de George Mallory y Andrew «Sandy» Irvine, la pareja británica que desapareció en la cima del Everest en 1924. En 1953, mi padre y Ed Hillary habían buscado rastros de ellos en la cumbre, pero no encontraron nada. En 1999, setenta y cinco años después, Conrad Anker y los miembros de la expedición de búsqueda de Irvine y Mallory encontrarían el cuerpo de este a 600 metros de la cumbre. Al parecer, se había matado en una caída. No se encontró la cámara que llevaba consigo pero, si se conseguía recuperar (tal vez con el cuerpo aún desaparecido de Irvine) y podía revelarse la película, quizá se podría determinar si habían alcanzado la cima. De ser así, el hecho no alteraría la trascendencia de la ascensión de Hillary y mi padre. En general, las primeras ascensiones solo se reconocen como logradas cuando los escaladores regresan vivos.

Mientras esperábamos en el vestíbulo del «Yak and Yeti», Ed resumió su visión, de la escalada, que le había servido de mucho en el Himalaya: «Subir a la cima es opcional; bajar es obligatorio». Los montañeros guardaron silencio un momento. Yo tragué saliva con dificultad, procurando que no se notara.

La mayoría de los 35 sherpas contratados para la expedición IMAX habían subido a Katmandú desde Khumbu, Rolwaling y Solu, los valles próximos a lo largo de la ruta de aproximación al campo base. Como siempre, llevaban consigo su habitual humor desenfrenado y su carácter festivo; inmediatamente, me sentí a gusto entre ellos. En aquella expedición iba a ser «miembro», no «sherpa» en el sentido estricto de porteador escalador de gran altura. Sin embargo, étnicamente soy sherpa y me propuse colaborar en gran medida en la repetitiva tarea de trasladar cargas basta los campamentos de altura, en parte para mostrar mi solidaridad con los demás sherpas y en parte porque disfrutaba con su compañía.

Mientras vivía en Estados Unidos, había adoptado los modales cordiales y ocurrentes tan habituales en occidente, aunque a veces se notan forzados y calculados. Una sencilla conversación en sherpa o en nepalés con mis amigos sherpas me hacía sentir más ligero y borraba sin esfuerzo mis complicados pensamientos modernos; en su compañía, las montañas me parecían aún más mi casa. La principal diferencia entre los restantes sherpas y yo era económica: yo había viajado más y había sido educado en una escuela privada, pero seguía siendo uno de ellos.

Antes incluso de mi llegada a Katmandú desde Darjeeling, Wongchu Sherpa, nuestro sirdar encargado de logística, estaba atascado en una batalla frustrante con los funcionarios del Gobierno de Nepal por la tramitación del permiso de escalada. Wongchu llamaba a una de las oficinas, tediosa y mal atendida, el «Ministerio de la Basura» y se lamentaba del tiempo y la atención que dedicaban a los depósitos de desperdicios de cada expedición. El buen humor, el ingenio rápido y unas bolsitas llenas de rupias lo ayudaron a salir bien librado de la mayoría de estos encuentros. Era una lástima que, igual que el Gobierno de Nepal no había prestado la atención debida a mi padre después de la ascensión de 1953, el país no entendiera la capacidad de una película IMAX para fomentar el turismo. Poca gente se dio cuenta de que nuestra ascensión coincidía con el lanzamiento gubernamental del año «Visite Nepal», una costosa campaña de promoción turística que en ningún momento planteó seriamente problemas que, como la contaminación, ahuyentaban a los turistas.

La burocracia era, en realidad, un reto más difícil que la escalada. El montañismo necesita nervio y persistencia, pero sus objetivos son en general alcanzables. Me enorgullecí de Wongchu por su tenacidad al enfrentarse a las regulaciones y a la resistencia casi invencible del Gobierno. Un obstáculo permanente eran los «incentivos» exigidos por los funcionarios para tramitar el papeleo de los suministros que llevábamos. En una ocasión, Wongchu descubrió parte del equipo bajo pilas de equipaje perdido en un almacén de aduanas de Katmandú mucho después de que ya se hubieran comprado repuestos. Wongchu se paseaba por la ciudad en un todoterreno, hablando por teléfono móvil, y le gustaba repetirme que alguno de los sherpas que ahora contrataba le habían contratado a él, de pinché, diez años antes. Él había subido dos veces al Everest.

Mientras hacíamos los preparativos para la escalada, di más vueltas al consejo de Geshé Rimpoché sobre la importancia de los rituales de eliminación de obstáculos. Encender lamparillas en el gran stupa de Boudhanath es una de las ofrendas más propiciatorias que pueden hacerse y quise dedicarle una. Ante todo, sería una ofrenda por el feliz término de la expedición entera. Siempre se debe dedicar a otros los méritos o las bendiciones que se obtengan de los actos de devoción.

En el día escogido por el astrólogo de la familia de Soyang, los miembros del equipo IMAX y veinte sherpas retorcimos mechas de algodón, acumulamos tacitas de fango poco hondas para usarlas como lamparillas y las colocamos a lo largo de los tres peldaños principales del stupa. Cuando llegó el crepúsculo, habíamos preparado 25 000. La cantidad óptima eran 100 000, pero aun así era una ofrenda considerable.

La luz del atardecer se desvaneció y los sherpas, junto con una considerable multitud de espectadores voluntarios, tibetanos en su mayor parte, empezamos a encender las hileras de lámparas. Los tibetanos llenaron del todo las lamparillas con su propia manteca fundida, que habían llevado en frascos. Sacrificar el consumo de un bien tan valioso como la manteca demuestra que uno está dispuesto a alimentar a los dioses antes que a uno mismo.

La brisa más ligera puede imposibilitar el encendido de las lamparillas o apagar las llamas. Había visitado el recinto las dos tardes anteriores para preparar la ofrenda y ahora, sentado en un banco inseguro en la pequeña oficina anexa al stupa, mientras escuchaba el agradable tintineo de las campanas votivas, charlé con los cuidadores del lugar. Me dijeron que todas las tardes de la semana anterior habían sido demasiado ventosas para pensar en una ofrenda de lamparillas.

Paciencia. De eso había hablado precisamente Geshé Rimpoché. Vi pasar a varios tibetanos que hacían girar en la mano su molinillo de oraciones con suavidad y fluidez, como si diera vueltas por propia voluntad. Mi ensueño se quebró cuando una mujer sherpa se encaramó al punto del stupa que señalaba el norte, cogió un molinillo de oraciones de gran tamaño y le dio un impulso seco y concentrado, como si enviara a los dioses el mensaje de que hablaba en serio y esperaba una pronta respuesta. Mejor no impacientarse, pensé.

Las lamparillas solo podían encenderse acurrucándose protectoramente sobre cada una de ellas y, cuando la última se iluminó, subimos al tejado de un edificio contiguo por una escalera estrecha. El fulgor del crepúsculo y el brillo dorado de las lámparas se reflejaban en nuestros rostros y, durante unos instantes, me sentí embargado por una sensación de calma, calor y proximidad al gurú Rimpoché, Padmasambhava, el fundador del stupa y el santo principal para los sherpas y para los budistas tibetanos. Venus brillaba sereno sobre el atardecer y devolvía los guiños a las luces de los aviones que aterrizaban.

Una monja budista se acercó a mi con una amplia sonrisa. Hizo una pequeña inclinación de cabeza en agradecimiento y dijo que, aunque las primeras horas de la tarde habían sido ventosas, afortunadamente el aire se había calmado después.

«Quizá los dioses vean favorablemente nuestra ofrenda…», apunté.

«Por lo menos, las lamparillas bendecirán a todos los que las contemplen», me respondió.

Unos pocos días antes de nuestra partida hacia la montaña, visité de nuevo a Geshé Rimpoché. El lama depositó en mi mano un paquete de reliquias sagradas en forma de bolas pardas, que contenían minúsculas cantidades de pelo y porciones de uñas de los altos lamas, mezcladas con cientos de hierbas. Me dijo que las pusiera en la cumbre, si la alcanzaba. También me dio unos sungdis de protección, unos cordones bendecidos de fino nailon trenzado para llevar al cuello y para atar a mi equipo clave de escalada, como el arnés, el piolet y los crampones.

Asimismo, me entregó una bolsita con un poco de arena recogida de los complejos mandalas de arena creados durante los largos rituales celebrados en su monasterio. Estaba mezclada con granos de arroz bendecidos para formar una mezcla protectora llamada chaane. El lama me dijo que rociara con ella los puntos peligrosos o que la utilizara cuando me sintiera asustado, como en las zonas propensas a los aludes y en la cascada de hielo de Khumbu.

Rimpoché me ofreció también un amuleto protector sungwa, un pedazo de papel fabricado a mano con dibujos astrológicos, símbolos religiosos y mantras escritos en él. Ante mi mirada, lo dobló con precisión y lo ató entrecruzando unos hilos de colores. Me dijo que envolviera el amuleto en plástico para protegerlo del sudor y de la suciedad. Tomé nota mental de mandar que le hicieran también una funda de brocado de seda.

Geshé Rimpoché volvió luego a su cojín y buscó con la mano, detrás de él, una pila de textos envueltos en un paño de color azafrán.

«Esperaba tu nueva visita —dijo mientras abría los textos y empezaba a pasar folios en la mesa de oración que tenía ante sí—. Quería leerte algo de un texto del sabio del siglo XVIII Jigme Lingpa, Tesoro de cualidades preciosas». Comenzó a leer:

Cuando el águila remonta el vuelo, muy por encima de la tierra,

durante un tiempo no se ve su sombra en parte alguna;

pero ave y sombra siguen unidas. Así sucede también con nuestras acciones:

cuando se reúnen las condiciones adecuadas, sus efectos se ven con claridad.

Geshé Rimpoché continuó leyendo pasajes seleccionados que parecían escritos especialmente para mí y dirigidos a mi propio dilema personal. Me maravilló la capacidad de memoria que significaba el mero hecho de recordar todas aquellas referencias y dónde encontrarlas. Mi educación occidental parecía un revoltijo, un desvío equivocado de un pensamiento tan sencillo aunque preciso.

A continuación, me atrajo hacia sí y me susurro unos mantras al oído. Me dijo que los repitiera en tonos audibles cuando estuviera en la montaña, sobre todo en lugares peligrosos.

Cuando dejé a Geshé Rimpoché me sentí protegido y preparado, pero algo inquieto. No sabía si las lamparillas del stupa, los hilos sagrados y los mantras funcionarían o no, pero empezaba a sentir que el sano escepticismo que había aprendido en Estados Unidos tendría una utilidad limitada. Me dirigía a una montaña peligrosa y necesitaría toda la ayuda que pudiera encontrar.