Capítulo 7

UN ZOO EN NUESTRO EQUIPAJE

Había llegado la hora de iniciar los preparativos para abandonar Bafut y viajar hasta la costa, de la que nos separaban casi quinientos kilómetros. Teníamos mucho trabajo antes de poder emprender el viaje. En muchos aspectos, ésta es la parte más pesada y peligrosa de una expedición para coleccionar animales vivos. Por un lado, cargarlos en camiones y recorrer tanta distancia por carreteras que se parecen más a un terreno para entrenamiento de tanques que a cualquier otra cosa ya es de por sí una empresa difícil, pero hay que preocuparse de muchas otras cuestiones vitales. La provisión de alimentos para el viaje por mar debe esperar a la expedición en el puerto y en esto tampoco se puede permitir uno el lujo de cometer errores, porque no es posible embarcar a doscientos cincuenta animales para una travesía de tres semanas si no se tiene una cantidad suficiente de comida. Todas las jaulas han de inspeccionarse cuidadosamente y es preciso reparar cualquier desperfecto causado por el uso durante seis meses, ya que no puede uno arriesgarse a que un animal se escape a bordo de un buque. Por consiguiente, las jaulas han de proveerse de alambres y cerrojos nuevos y se impone cambiar todos los fondos que presentan signos de deterioro, además de un sinfín de otras reparaciones. Así, pues, si tomamos todo esto en consideración, no sorprende que los preparativos deban iniciarse un mes antes de abandonar el campamento base para viajar hasta la costa. Da la impresión de que todo conspira contra uno. Los indígenas, horrorizados ante la inminente pérdida de tan maravillosa fuente de ingresos, redoblan sus esfuerzos para cazar con objeto de obtener el máximo provecho, lo cual significa que los miembros de la expedición no sólo han de renovar jaulas viejas sino construir nuevas al ritmo más rápido posible para alojar a esta repentina afluencia de animales. El telegrafista de la localidad sufre lo que podría llamarse un colapso mental y todos los telegramas vitales que uno envía y recibe son incomprensibles tanto para el remitente como para el destinatario. Cuando uno espera con ansiedad noticias de la provisión de alimentos para la travesía, no tranquiliza los nervios recibir un telegrama en estos términos: «MENSAJE REPLICADO LAMENTO NO OBTENER BANAS MUY VERDES SERVIR MEDIO MURAS?» que, tras considerables molestias y gastos, es traducido así: «MENSAJE RECIBIDO LAMENTO NO OBTENER PLÁTANOS MUY VERDES. ¿SERVIRÁN MEDIO MADUROS?».

Huelga decir que los animales no tardan en barruntar un cambio e intentan calmar los nervios de uno a su propio modo: los que están enfermos, empeoran y le miran a uno con expresión tan frágil y anémica, que se llega al convencimiento de que no podrán sobrevivir al viaje hacia la costa; todos los ejemplares más raros e insustituibles tratan de escapar y, si lo logran, merodean por los alrededores para atormentarle a uno con su presencia y obligarle a perder un tiempo valioso en su segunda captura; los animales que se habían negado a vivir a menos que se les proporcionaran alimentos especiales, como aguacates o boniatos, deciden de repente que ya no les gusta este determinado manjar y es preciso enviar frenéticos telegramas para anular el pedido de enormes cantidades del mismo que acaban de encargarse para la travesía. En fin, que esta parte de la expedición es realmente agotadora.

El hecho de estar nerviosos y preocupados era la causa, naturalmente, de que cometiéramos tonterías que sólo incrementaban la confusión general. El caso de los sapos espolados es un ejemplo de ello. Podía perdonarse a cualquiera que a primera vista tomara a estos sapos por ranas, ya que son batracios pequeños de cabeza chata como la rana y una piel suave y resbaladiza muy poco propia del sapo. Además, son casi exclusivamente acuáticos, otra característica impropia de este anfibio. En mi opinión, son animalitos bastante aburridos que pasan el noventa por ciento del día flotando en el agua en diversas actitudes de abandono, subiendo de vez en cuando a la superficie para respirar un poco de aire. No obstante, por alguna razón que nunca pude adivinar, Bob estaba orgullosísimo de estos insustanciales sapos. Teníamos doscientos cincuenta, alojados en un barreño gigantesco en la veranda. Cuando alguien necesitaba a Bob, sabíamos que estaba acurrucado ante su colonia de sapos inquietos con una expresión de orgullo en el semblante. Entonces llegó el día de la gran tragedia.

Acababa de iniciarse la estación lluviosa y los ardientes rayos del sol de cada día alternaban con auténticas trombas de agua que sólo duraban alrededor de una hora, pero la cantidad de lluvia caída durante aquella hora era prodigiosa. Aquella mañana Bob había canturreado a sus sapos espolados y cuando empezó a llover, pensó que agradecerían estar un rato bajo la lluvia, así que llevó con mucho cuidado el barreño al borde de la veranda y lo colocó sobre el primer peldaño de la escalera, de modo que no sólo recibiera la lluvia, sino también toda el agua que caía del tejado. Entonces se fue a hacer otra cosa y se olvidó por completo de los sapos. La lluvia continuó cayendo, como resuelta a justificar la fama del Camerún de ser uno de los lugares más húmedos de la tierra, y el barreño se fue llenando. Los sapos iban subiendo a medida que subía el nivel del agua y pronto se encontraron mirando por encima del borde de plástico. Diez minutos más de lluvia y, tanto si les gustaba como si no, el agua los sacó del barreño.

El grito de angustia de Bob cuando descubrió la catástrofe, un prolongado aullido de emoción que nos hizo acudir a todos, llamó mi atención hacia tan instructiva vista. El barreño estaba en el primer escalón, pero no contenía ningún sapo y el agua bajaba en cascada por la escalera, arrastrando consigo a los preciados anfibios de Bob. Los peldaños se hallaban cubiertos de sapos negros, que resbalaban, saltaban y rodaban en el agua. En medio de este Niágara de batracios, Bob, con expresión aturdida, saltaba de un lado para otro como una garza excitada, recogiendo sapos lo más de prisa que podía. Atrapar a un sapo espolado es toda una proeza, casi tan difícil como coger una gota de mercurio; aparte de que sus cuerpos son increíblemente resbaladizos, los sapos son muy fuertes para su tamaño y patean y se retuercen con sorprendente energía. Además, sus patas posteriores están armadas con pequeñas pero afiladas garras y cuando estiran estas musculosas patas son muy capaces de producir arañazos muy dolorosos. Bob, gimiendo y maldiciendo a la vez, no se encontraba en el estado tranquilo y sereno que requiere la caza de sapos espolados, de ahí que cada vez que cogía un puñado de ellos y corría escalera arriba para echarlos al barreño, se le escurrían de entre los dedos y caían de nuevo sobre los escalones, donde volvían a ser arrastrados por el agua. Al final nos costó a cinco de nosotros tres cuartos de hora recoger a todos los sapos y devolverlos al barreño y justo cuando terminamos, empapados hasta los huesos, la lluvia cesó.

—Si tienes que soltar a doscientos cincuenta especímenes, podrías por lo menos escoger un día bonito y un animal razonablemente fácil de coger —reproché a Bob.

—No sé cómo se me ha ocurrido hacer una cosa tan tonta —dijo Bob, mirando con desconcierto el barreño de sapos que, exhaustos tras su aventura, flotaban suspendidos en el agua y nos contemplaban con su habitual mirada fija y ausente en los ojos saltones—. Espero que no hayan sufrido ningún daño.

—Oh, no te preocupes por nosotros. No importa que caigamos todos con una pulmonía después de galopar bajo la lluvia; lo importante es que esos repulsivos diablillos se encuentren perfectamente. ¿Quieres tomarles la temperatura?

—Me parece —murmuró Bob con el ceño fruncido, haciendo caso omiso de mi sarcasmo—, mejor dicho, estoy seguro de que hemos perdido muchos… no veo la misma cantidad de antes.

—Pues no pienso ayudarte a contarlos; me han arañado los suficientes sapos espolados para quedar harto de ellos. ¿Por qué no te vas a cambiar y los dejas tranquilos? Si empiezas a contarlos, sólo conseguirás que los malditos se escapen otra vez.

—Sí —dijo Bob, suspirando—, supongo que tienes razón.

Media hora después saqué de la jaula a Cholmondely St. John, el chimpancé, para que hiciera su ejercicio matutino y cometí la estupidez de descuidar su vigilancia durante diez minutos. Cuando oí el grito de Bob, un grito de verdadera desesperación, me apresuré a mirar a mi alrededor y, al no ver a Cholmondely St. John, supe en seguida que él era la causa del angustiado gemido de Bob. Corrí a la veranda y encontré a Bob retorciéndose las manos con frenesí, mientras el chimpancé, sentado en el primer escalón, ofrecía un aspecto tan inocente, que casi podía vérsele la aureola. A media escalera estaba el barreño, volcado, y tanto los peldaños como el recinto rebosaban de sapos saltarines que huían a toda prisa.

Nos deslizamos y resbalamos por el barro rojizo del recinto durante una hora hasta que hubimos atrapado al último sapo. Entonces, jadeando, Bob cogió el barreño y en silencio subimos a la veranda. Cuando llegamos arriba, los zapatos enlodados de Bob resbalaron, haciéndole caer, y el barreño rodó escaleras abajo. Como consecuencia de esta caída, y por tercera vez, los sapos espolados saltaron alegremente hacia el ancho mundo.

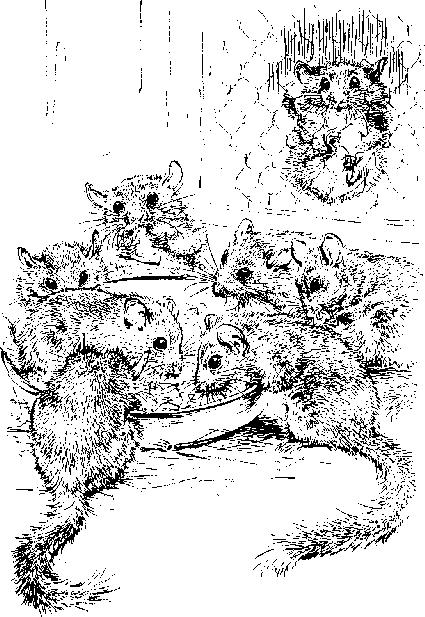

Cholmondely St. John tuvo la culpa de otra huida, pero ésta fue menos ardua y más interesante que el incidente de los sapos espolados. En la colección teníamos unos catorce lirones comunes, muy parecidos al lirón europeo, con la particularidad de que su color era de un gris ceniciento y su cola un poco más espesa. Esta colonia de lirones vivía en una sola jaula en perfecta armonía y por las noches nos divertía con sus exhibiciones acrobáticas. Había uno en especial al que distinguíamos de todos los demás porque tenía una diminuta estrella blanca en el flanco, como una marca de ganado. Era mucho mejor atleta que los demás y sus audaces saltos mortales le habían granjeado nuestra más profunda admiración. A causa de sus habilidades circenses, lo habíamos bautizado con el nombre de Bertram.

Una mañana solté como de costumbre a Cholmondely St. John para su caminata y empezó portándose de un modo ejemplar. Sin embargo, en un momento dado pensé que Jacquie le vigilaba y ella pensó que lo hacía yo y Cholmondely estaba siempre al acecho de tales oportunidades. Cuando descubrimos nuestro error y fuimos en su busca, vimos que era demasiado tarde. Cholmondely se había divertido abriendo las puertas de los dormitorios de los lirones y volcando la jaula, de modo que los infortunados roedores, todos sumidos en un sueño profundo y reparador, cayeron al suelo en cascada. Cuando llegamos a la escena corrían frenéticamente en busca de refugio mientras Cholmondely, profiriendo pequeños «Oooos» de alborozo, los perseguía intentando pisarlos. Una vez cogido y reprendido el simio, no había un solo lirón a la vista porque todos se habían ido a continuar su sueño interrumpido tras la hilera de jaulas, por lo que fue preciso mover toda la colección, jaula por jaula, a fin de capturarlos de nuevo. El primero en salir de detrás de la jaula de un mono fue Bertram, que huyó por la veranda perseguido de cerca por Bob quien, al caer sobre el roedor, oyó mi penetrante grito:

—Recuerda la cola… no lo cojas por la cola…

Pero era demasiado tarde. Al ver a Bertram introduciendo su rechoncho cuerpo por detrás de otra hilera de jaulas, Bob lo agarró por la cola, que era la parte de su anatomía más fácil de coger. El resultado fue desastroso. Todos los roedores pequeños tienen la piel muy fina en la cola y si se agarra y el animal tira para escapar, la piel se rompe y desprende del hueso como el dedo de un guante. Es algo tan común entre los roedores pequeños que me inclino a pensar que tal vez se trate de un mecanismo de defensa, como la caída de la cola en los lagartos cuando son apresados por el enemigo. Bob sabía esto tan bien como yo, pero lo olvidó en la excitación de la caza, así que Bertram continuó su huida por la parte posterior de las jaulas y Bob se quedó sosteniendo entre el índice y el pulgar una cola peluda y fláccida. Al cabo de un rato localizamos a Bertram y lo examinamos. Se sentó en la palma de mi mano, jadeando un poco; ahora su cola era rosada y carecía de piel, por lo que recordaba vagamente una antiestética cola de buey antes de echarla al guisado. Como ocurre siempre en estos casos, el animal no parecía en absoluto afectado por lo que, en términos humanos, equivale a que le desuellen de repente a uno una pierna, dejando solamente huesos y músculos. Sabía por experiencia que la cola, desprovista de piel, acabaría marchita y reseca y se partiría como una rama, dejando al animal indemne. Claro que en el caso de Bertram, la pérdida sería un poco más grave, ya que la usaba mucho como órgano equilibrador durante sus acrobacias aunque, con su agilidad, no creíamos que la echara mucho de menos. Sin embargo, Bertram era inútil desde nuestro punto de vista, porque se trataba de un ejemplar defectuoso. La única solución era amputarle la cola y dejarlo en libertad. Lo hice y después, con mucha pena, lo pusimos entre los gruesos y retorcidos tallos de la buganvilla que crecía en la veranda. Esperábamos que se instalase allí y tal vez divirtiera a futuros viajeros con sus proezas acrobáticas cuando se hubiera acostumbrado a no tener cola.

Se sentó en el tallo de la buganvilla, firmemente agarrado con sus pequeñas patas rosadas, mirando a su alrededor a través de una trémula cortina de patillas. Luego, con mucha rapidez y con su sentido del equilibrio al parecer intacto, saltó a la barandilla, de allí al suelo y corrió hacia la última hilera de jaulas. Pensando que quizá estaba un poco aturdido, lo cogí y devolví a la buganvilla, pero en cuanto lo hube soltado, hizo exactamente lo mismo. Cinco veces lo coloqué en la buganvilla y cinco veces saltó al suelo de la veranda y correteó hacia las jaulas. Después de aquello, cansado de su estupidez, lo llevé al otro extremo de la veranda, lo puse una vez más en la planta trepadora y lo dejé, pensando que el asunto acabaría allí.

Encima de la jaula de los lirones guardábamos un rollo de borra que usábamos para cambiar sus lechos cuando ya no tenían condiciones higiénicas y aquella noche, cuando fui a darles de comer, decidí que les hacía falta una cama limpia. Después de retirar el extraordinario tesoro que los lirones suelen ocultar en sus dormitorios, quité toda la borra sucia y me dispuse a cambiarla por otra limpia. Cuando cogí el rollo de encima de la jaula, con objeto de arrancar un trozo, recibí en el pulgar una mordedura repentina e inesperada. Tuve un susto considerable, porque no sólo no me lo esperaba, sino que durante unos segundos temí que fuera una serpiente. Sin embargo, pronto me tranquilicé porque en cuanto toqué la borra, una cara indignada surgió de su interior y Bertram me dedicó estridentes chillidos en un tono de violenta cólera. Muy enojado, lo saqué de su mullido lecho, lo llevé al fondo de la veranda y volví a ponerlo en la buganvilla. Se agarró a un tallo, rebosante de indignación, balanceándose de un lado a otro y chillando con furia. Y al cabo de dos horas volvía a estar dentro del rollo de borra.

Renunciando a esta lucha desigual, lo dejamos allí, pero Bertram aún no estaba satisfecho. Después de someternos a la cuestión de la vivienda, empezó a conquistar nuestras simpatías en otra dirección. Al atardecer, cuando los otros lirones salían del dormitorio y descubrían el plato de comida con grititos de alegría y sorpresa, Bertram salía a rastras de su cama y bajaba por el alambre delantero de la jaula, donde permanecía colgado, mirando pensativo a los otros lirones, que mordisqueaban su comida y se llevaban trocitos escogidos de plátano y aguacate para esconderlos en sus lechos, una curiosa costumbre que tienen los lirones, tal vez para no morirse de hambre durante la noche. Ofrecía una estampa tan patética, colgado del alambre, contemplando cómo los demás correteaban con sus suculentos bocados, que al final acabamos cediendo y le pusimos un platito de comida sobre la jaula. Su astucia acabó logrando el objetivo apetecido, porque nos pareció una tontería hacerle vivir fuera si teníamos que alimentarlo, así que lo cogimos y pusimos de nuevo en la jaula con los demás y él se instaló como si nunca se hubiera ausentado. Sólo tuvimos la impresión de que parecía un poco más altanero. Pero ¿qué podíamos hacer con un animal que se negaba a aceptar la libertad?

Poco a poco lo fuimos poniendo todo bajo control. Reparamos todas las jaulas y adaptamos a cada una un telón frontal de arpillera que pudiera bajarse durante el viaje. Las cajas de las serpientes venenosas fueron provistas de una doble capa de gasa en la parte superior, para evitar accidentes, y clavamos las tapas con tornillos. Empaquetamos nuestro heterogéneo equipo —que incluía desde picadoras a generadores, agujas hipodérmicas y básculas— y lo metimos en grandes cajas de tapa clavada y envolvimos las redes para filmación en nuestras gigantescas lonas. Sólo quedaba esperar a la flota de camiones que nos llevaría hasta la costa. La vigilia de su llegada el fon nos visitó para despedirse con una última copa.

—¡Ua! —exclamó con el semblante triste, sorbiendo su bebida—. Siento demasiado que tú abandonar Bafut, amigo mío.

—Nosotros también sentirlo —respondí con sinceridad—. Hemos sido felices aquí en Bafut y conseguido muchos bueyes bonitos.

—¿Por qué no quedaros aquí? —inquirió el fon—. Yo daros tierra para construir una hermosa casa y entonces tú poder instalar tu zoo en Bafut y todos los europeos venir a Nigeria a ver tus bueyes.

—Gracias, amigo mío. Quizá algún día yo regresar a Bafut y construirme una casa aquí. Ser muy buena idea.

—Bien, bien —contestó el fon, alargando el vaso.

En el camino, frente a la Casa de Reposo, un grupo de hijos del fon cantaba una melancólica canción bafutiana que no había oído nunca. Me apresuré a sacar la grabadora, pero justo cuando la tuve preparada, los niños dejaron de cantar. El fon observó con interés mis preparativos.

—¿Tú poder escuchar a Nigeria con ese aparato? —preguntó.

—No, éste sólo graba, no es una radio.

—¡Ah! —exclamó el fon, comprendiendo.

—Si tus hijos subir aquí y cantar esa canción, yo enseñarte cómo funcionar este aparato —dije.

—Sí, sí, magnífico, magnífico —asintió y gritó a una de sus esposas, que se hallaba fuera, en la oscura veranda, y que corrió escaleras abajo y reapareció al momento, siguiendo a un pequeño grupo de niños tímidos, que reían entre dientes.

Los coloqué en torno al micrófono y entonces, con el dedo sobre el interruptor, miré al fon.

—Si ahora ellos cantar, yo grabar sus voces —dije.

El fon se levantó con aire regio y ordenó, agitando el vaso de whisky en dirección a los niños:

—Cantar.

Intimidados, los niños desentonaron un poco al principio, pero pronto recobraron la confianza y empezaron a cantar con entusiasmo. El fon marcaba el ritmo con el vaso de whisky, balanceándose al compás de la melodía y gritando algunas palabras del estribillo junto con los niños. Cuando la canción se terminó, miró con radiante sonrisa a sus retoños.

—Magnífico, magnífico, beber —dijo y cada niño se colocó delante de él con las manos ahuecadas contra la boca mientras su padre derramaba un chorrito de whisky casi puro en las palmas rosadas.

Mientras tanto, yo pulsé la tecla de retroceso de la cinta, alargué los auriculares al fon, le enseñé cómo ajustarlos y puse en marcha la grabadora.

Las expresiones que se sucedieron en el semblante del fon fueron todo un poema. La primera fue de franca incredulidad. Se quitó los auriculares y los examinó con ojos suspicaces. Después volvió a ponérselos y escuchó con asombro y poco a poco, a medida que la canción proseguía, su rostro se iluminó con una sonrisa de puro embeleso.

—¡Ua! ¡Ua! ¡Ua! —susurró, maravillado—. Esto es milagroso.

Le costó un gran esfuerzo ceder los auriculares para que sus esposas y consejeros también pudieran oírlo. La habitación se llenó de exclamaciones de júbilo y chasquidos de dedos. El fon insistió en cantar tres canciones más, acompañado por los niños, y luego escuchó la grabación de cada una sin que la repetición disminuyera su entusiasmo.

—Este aparato ser maravilloso —dijo por fin, sorbiendo el whisky y mirando la grabadora—. ¿Poderse encontrar en el Camerún?

—No, aquí no haber, pero a veces encontrarse en Nigeria… tal vez en Lagos —le informé.

—¡Ua! Magnífico —repitió con expresión soñadora.

—Cuando llegar a mi país, yo hacer grabar un disco con esta canción y mandártelo para que tú oírlo en tu gramófono —prometí.

—Magnífico, magnífico, amigo mío —respondió él.

Una hora después nos dejó, tras abrazarme cariñosamente y asegurarme que nos vería por la mañana antes de que se marcharan los camiones. Ya nos disponíamos a acostarnos, porque nos esperaba un día agotador, cuando oí un rumor de pasos en la veranda y luego unas palmadas suaves. Fui a la puerta y vi en la veranda a uno de los hijos mayores del fon, Foka, que tenía un notable parecido con su padre.

—Hola, Foka, bien venido. Entra —invité.

Entró en la habitación con un bulto bajo el brazo y me sonrió tímidamente.

—El fon enviarte esto, Sah —dijo, alargándome el paquete.

Un poco intrigado, lo deshice. En su interior había un bastón de bambú tallado, un casquete pequeño ricamente bordado y un juego de túnicas en negro y amarillo, con un bonito cuello bordado en los mismos colores.

—Pertenecer al fon —explicó Foka—. Él enviarlos para ti. El fon decirme que ahora tú ser el segundo fon de Bafut.

—¡Ua! —exclamé, realmente conmovido—. Tu padre tener conmigo una gran atención.

Foka sonrió, contento al ver mi evidente agrado.

—¿Dónde estar ahora tu padre? ¿Irse ya a la cama? —pregunté.

—No, Sah, estar en la casa de baile.

Me puse las túnicas por la cabeza, me ajusté las mangas, coloqué el pequeño casquete sobre mi coronilla, cogí el bastón con una mano y una botella de whisky con la otra y me volví hacia Foka.

—¿Sentarme bien? —inquirí.

—Muy bien, Sah, muy bien —contestó, muy sonriente.

—Pues ahora tú llevarme a presencia de tu padre.

Me precedió por el recinto y el laberinto de chozas en dirección a la casa de baile, en donde sonaba el rumor de los tambores y el sonido de las flautas. Crucé el umbral y me detuve. La orquesta enmudeció por el asombro. La estupefacción se pintó en los rostros de todos los reunidos y divisé al fon sentado al fondo de la sala, con el vaso suspendido en el aire. Yo sabía lo que debía hacer, porque había visto en muchas ocasiones a los consejeros aproximarse al fon para rendirle homenaje o pedirle un favor. En medio de un silencio absoluto atravesé la gran sala de baile, haciendo crujir las túnicas en torno a mis tobillos. Me detuve ante la silla del fon, hice una media reverencia y di tres palmadas en señal de saludo. Hubo un momento de pausa y luego estalló un verdadero tumulto.

Las esposas y los miembros del consejo gritaron y chillaron de alegría, el fon, con el semblante iluminado por una sonrisa de placer, saltó de su asiento, me agarró por los codos para levantarme y me abrazó.

—Amigo mío, amigo mío, bien venido, bien venido —gritó, estremeciéndose por las carcajadas.

—Como ves —dije, abriendo los brazos para que las largas mangas de la túnica ondearan como banderas—, como ves, ahora yo ser hombre de Bafut.

—Muy cierto, muy cierto, amigo mío. Esta ropa ser mía y yo dártela para que tú ser hombre de Bafut —explicó.

Nos sentamos y él me sonrió.

—¿Gustarte mi ropa?

—Sí, ser muy bonita. Tú tener una gran atención conmigo, amigo mío —contesté.

—Bien, bien, ahora tú ser fon igual, igual que yo —dijo, riendo.

Entonces posó los ojos pensativos en la botella de whisky que yo acababa de traer.

—Bien —repitió—, ahora nosotros beber y ser muy felices.

Eran las tres y media de la madrugada cuando me quité las túnicas por la cabeza y me deslicé bajo el mosquitero.

—¿Te has divertido? —preguntó Jacquie desde su cama, con voz soñolienta.

—Sí —bostecé—, pero ser fon adjunto de Bafut es un proceso más bien extenuante.

Al día siguiente los camiones llegaron una hora y media antes de la convenida. Esta circunstancia extraordinaria —seguramente sin precedentes en la historia del Camerún— nos dio mucho tiempo para cargarlos. Cargar una colección de animales es todo un arte. Ante todo hay que colocar todo el equipo en el camión. Después, las jaulas de los animales se ponen hacia la compuerta de cola del vehículo, donde tendrán la máxima cantidad de aire. Pero las jaulas no se pueden colocar de cualquier manera, sino situarse de modo que haya espacios vacíos entre ellas y además es preciso asegurarse de que no queden de cara, porque en este caso un mono metería la mano dentro de la jaula de enfrente y sería mordido por una civeta, o un búho (simplemente por ser un búho y mirar con fijeza) pondría a las aves pequeñas de otra jaula en tal estado de histerismo, que probablemente habrían muerto todas al final del viaje. Además de todo esto, hay que colocar las jaulas de manera que las de aquellos animales que pueden necesitar atención por el camino estén en primera fila y sean fácilmente accesibles. A las nueve ya habíamos cargado el último camión y el conductor lo había llevado hasta la sombra de los árboles, por lo que entonces pudimos secarnos el sudor de la cara y gozar de un breve descanso en la veranda, donde el fon no tardó en reunirse con nosotros.

—Amigo mío —dijo, viéndome servir el último y generoso whisky que saborearíamos juntos—. Yo lamentar demasiado tu marcha. Ser muy felices en Bafut, ¿eh?

—Muy felices, amigo mío.

—Shin-shin —brindó el fon.

—Salud —contesté.

Bajó con nosotros el largo tramo de escalones y al llegar abajo nos estrechó las manos. Entonces me cogió por los hombros y observó mi rostro.

—Espero que tú y todos tus animales tener buen camino, amigo mío —dijo al despedirse—, y llegar pronto, pronto a tu país.

Jacquie y yo nos izamos hasta la caliente y mal ventilada cabina del camión y el motor se puso en marcha con estruendo. El fon alzó su gran mano en señal de saludo, el camión avanzó a sacudidas y, dejando una estela de polvo rojizo, se alejó dando tumbos por el camino, hacia las colinas de un verde dorado y la lejana costa.

El viaje duró tres días y fue tan desagradable y exasperante como cualquier expedición con una colección de animales. Los camiones tenían que parar a intervalos de pocas horas para poder descargar las jaulas de los pájaros pequeños, que debían colocarse junto al camino para que sus ocupantes pudieran comer. Sin estas paradas, los pájaros pequeños morirían muy de prisa, porque parece faltarles el instinto de comer mientras el camión está en marcha. Los delicados anfibios tenían que salir de sus bolsas de tela y remojarse en cualquier charca o río por lo menos cada hora, porque al llegar a la selva de las tierras bajas, el calor se intensifica y si no se humedecieran, pronto se resecarían y morirían. La mayor parte del terreno estaba lleno de agujeros y surcos y cuando los camiones cabeceaban y se tambaleaban y estremecían al pasar sobre ellos, nosotros nos removíamos con inquietud en los asientos de la cabina, preguntándonos angustiados qué preciado ejemplar se habría lastimado o tal vez sucumbido en el último tumbo. En un punto nos sorprendió un fuerte aguacero y la carretera se convirtió instantáneamente en un mar de barro pegajoso y rojizo que saltaba en surtidor desde debajo de las ruedas como un caldo sanguinolento; luego, uno de los camiones —un Bedford enorme, con tracción en las cuatro ruedas— se hundió en un surco del que el conductor no pudo sacarlo y acabó medio volcado en la cuneta. Después de una hora de excavar en torno a las ruedas y de colocar ramas para dar un punto de apoyo a los neumáticos, conseguimos moverlo y, por fortuna, ninguno de los animales salió herido o lastimado de la experiencia.

Con todo, nos invadió una sensación de alivio cuando los vehículos llegaron al puerto a través de los huertos de bananos. Descargamos a los animales y el equipo y lo amontonamos todo en los pequeños vagones de ferrocarril que se usaban para transportar las bananas hasta el costado del buque. Los vagones traquetearon casi un kilómetro a través de un pantano de mangles y se detuvieron en el muelle de madera donde estaba amarrado el buque. Una vez más la colección fue descargada y amontonada en las eslingas, lista para ser izada a bordo. En el barco, me dirigí hacia la escotilla de proa, bajo la cual se alojarían los animales, para supervisar la descarga. Cuando tocó la cubierta el primer cargamento apareció un marinero secándose las manos con un trapo. Miró por encima de la barandilla hacia la hilera de vagones llenos de jaulas y luego me miró a mí y sonrió.

—¿Todo el lote es suyo, señor?

—Sí —contesté—, y también todo eso que hay en el muelle.

Se acercó para ver qué había dentro de una banasta.

—¡Caramba! —exclamó—. ¿Todo son animales?

—Sí, todo el lote.

—Caramba —repitió, en tono de perplejidad—. Es usted el primer sujeto que conozco que lleva un zoo en su equipaje.

—Sí —dije, satisfecho, observando la llegada a bordo del siguiente montón de jaulas—, y un zoo de mi propiedad, además.