Capítulo 6

UN BUEY CON MANOS HUMANAS

Entre todos los animales que se encuentran en un viaje como el mío, creo que los más fascinantes para mí son los miembros de la familia de los monos. Tienen un parecido encantador con los niños a causa de su rápida inteligencia, sus costumbres libres de inhibiciones, su franca y ávida actitud ante la vida y su fe bastante patética en la persona a la que aceptan como padre adoptivo.

En el Camerún, los monos forman parte de la dieta básica y como no existen leyes que limiten su captura o la prohíban en según qué estaciones, es natural que se sacrifique a una gran cantidad de hembras que llevan a cuestas a sus crías. La madre cae de los árboles con la cría firmemente agarrada a ella y en la mayoría de los casos, indemne. En general la matan y comen junto con la madre; de vez en cuando el cazador se la lleva a la aldea, la conserva hasta que es adulta y entonces se la come. Sin embargo, cuando en la vecindad aparece un coleccionista de animales, todos estos huérfanos suelen ir a parar a él, porque generalmente paga por el animal vivo un precio mucho más alto que el del mercado. Por consiguiente, al cabo de dos o tres meses de estancia en el Camerún uno se encuentra asumiendo el papel de padre adoptivo de una horda de monos de todas las edades y formas.

En Bafut teníamos hacia el final del viaje diecisiete monos (sin contar a los simios y los miembros más primitivos de la tribu, como patas y makis) que nos procuraban una diversión constante. Los más polícromos eran tal vez los patas, esbeltos monos del tamaño de un terrier, con brillante pelaje de un rojo tirando a jengibre, caras negras como el carbón y pecheras blancas. En estado salvaje, estos monos viven en las praderas más que en la selva y vagabundean como perros en grandes grupos familiares, buscando asiduamente entre las raíces de la hierba y los troncos podridos insectos o nidos de pájaro, además de remover las piedras para encontrar gusanos, escorpiones, arañas y otros exquisitos bocados. De vez en cuando se yerguen sobre los pies para mirar por encima de la hierba o, si ésta es demasiado alta, saltan en el aire como impulsados por un resorte. Entonces, si ven algo que presagia peligro, profieren fuertes gritos: «Praup… praup… praup» y se alejan a toda prisa por la hierba, con un galope oscilante que les da aspecto de caballos de carreras pequeños y rojizos.

Nuestros cuatro patas vivían juntos en una jaula y cuando no se limpiaban mutuamente el pelo con expresiones de intensa concentración en sus tristes caras negras, se dedicaban a ejecutar extraños bailes orientales. Los patas son los únicos monos que conozco que realmente saben bailar. La mayoría dan vueltas, giran sobre sí mismos o saltan durante un juego exuberante, pero los patas han inventado especiales secuencias de baile y, además, tienen un repertorio muy extenso. Empezaban saltando a cuatro patas como una pelota de goma, levantando del suelo simultáneamente las cuatro extremidades y aumentando la velocidad y la altura del salto hasta que se elevaban a más de medio metro del suelo. Luego se detenían e iniciaban una nueva serie de «pasos». Manteniendo inmóviles las caderas, hacían oscilar lateralmente el torso como un péndulo, torciendo al mismo tiempo la cabeza de derecha a izquierda. Después de hacer esto veinte o treinta veces, iniciaban una nueva variación, consistente en enderezarse con rigidez sobre los pies, levantar los brazos sobre la cabeza, alzar la cara hacia el techo de la jaula y girar en círculos hasta que el vértigo los hacía tambalear hacia atrás. Todo este baile iba acompañado por una pequeña canción, cuya letra era más o menos ésta: «Uaaaaou… uaaaou… praup… praup… uaaaou… praup», considerablemente más atractiva y comprensible que la canción popular corriente entonada por el cantante popular corriente.

Como es natural, los patas adoraban la comida viva de cualquier clase y consideraban incompleto el día en que no ingerían cada uno un puñado de saltamontes o unos huevos de ave o un montón de arañas jugosas y peludas, aunque para ellos el caviar era la larva del escarabajo de palma. Estos escarabajos son insectos ovalados de unos cinco centímetros de longitud, muy comunes en el Camerún. Ponen sus huevos en troncos podridos, pero muestran una marcada preferencia por el interior blando y fibroso de la palma, donde el huevo se incuba en un suave lecho de comida y la larva pronto se convierte en un ser parecido a un gusano de color blancuzco, de unos ocho centímetros de longitud y el grosor de un pulgar. Estos gusanos eran considerados por los patas como un manjar de dioses y cuando me veían con una lata llena de ellos saludaban mi aparición con ensordecedores gritos de alegría. Lo curioso era que, a pesar de su pasión por las larvas, les tenían un miedo cerval. En cuanto yo vaciaba la lata en el suelo de la jaula, los patas se ponían en cuclillas alrededor del montón, sin interrumpir sus gritos de placer, y tocaban el exquisito bocado con dedos vacilantes y temblorosos. Si las larvas se movían, retiraban al instante las manos y se las limpiaban contra el pelaje. Por fin uno de ellos cogía una gruesa larva y, arrugando la cara y cerrando fuertemente los ojos, se metía el extremo en la boca y mordía con avidez. La larva, claro, reaccionaba a tan cruel decapitación con un desesperado estertor y el patas lo dejaba caer a toda prisa, se volvía a secar las manos y, todavía con los ojos cerrados y la cara contraída, masticaba el trozo que había mordido. Me recordaban a jovencitas recién presentadas en sociedad, probando las primeras ostras frescas.

Un día, sin querer —pensando que les daría una alegría— causé un terrible alboroto en la jaula de los patas. Un ejército de niños indígenas nos mantenía provistos de comida viva para los animales, llegando justo después de amanecer con calabazas llenas de caracoles, huevos de ave, larvas de escarabajos, saltamontes, arañas, diminutos ratones calvos y otros extraños alimentos que gustaban a nuestros pupilos. Aquella mañana en particular un chico había traído, además de su carga normal de caracoles y larvas de escarabajo de palma, las larvas de dos escarabajos Goliat, que son los mayores del mundo —un adulto mide quince centímetros de longitud y diez de anchura—, así que huelga decir que las larvas eran como monstruos, también de unos quince centímetros de longitud y gruesas como mi muñeca. Su color era el mismo horrible y malsano blanco de las larvas del escarabajo de palma, pero su gordura llamaba la atención, así como la piel, arrugada, doblada y llena de pliegues como un edredón. Tenían cabezas planas y marrones del tamaño de un chelín y grandes mandíbulas curvadas capaces de dar un buen mordisco si se manejaban sin cuidado. Yo estaba muy contento con aquellos hinchados y monstruosos gusanos porque pensaba que, gustando tanto a los patas los escarabajos de palma, su placer no conocería límites cuando vieran tan gigantescos ejemplares, así que puse las larvas del Goliat en la lata de siempre, junto con los otros gusanos y fui a ofrecerlos a los patas como un ligero aperitivo antes del desayuno.

En cuanto divisaron en el horizonte la conocida lata, los monos empezaron a bailar, muy excitados, gritando «praup… praup». Mientras yo abría la puerta, se sentaron en círculo, con las pequeñas caras negras expresando concentración y las manos extendidas en actitud implorante. Metí la lata por la puerta y la volqué; las dos larvas Goliat cayeron al suelo de la jaula con un ruido sordo y se quedaron inmóviles. Decir que los patas se sorprendieron es quedarse muy corto; profirieron débiles chillidos de asombro y retrocedieron arrastrando el trasero mientras observaban con tremenda suspicacia aquellas larvas parecidas a globos de protección. Durante un minuto las contemplaron fijamente, pero al no ver en ellas signos de movimiento, se envalentonaron poco a poco y se acercaron para examinar mejor tan curioso fenómeno. Luego, cuando las hubieron estudiado desde todos los ángulos posibles, uno de los monos alargó con temeridad una mano y tocó un gusano con vacilante dedo. El gusano, que yacía boca arriba en una especie de trance, se despertó de repente, hizo un movimiento convulsivo y dio una majestuosa media vuelta para quedarse boca abajo. El efecto de este movimiento en los patas fue tremendo. Lanzando gritos de terror, huyeron todos a la vez hacia el rincón más alejado de la jaula, donde dieron una vergonzosa exhibición de cobardía, vagamente similar al Juego del Muro de Eton, en la que cada uno hizo lo que pudo para llegar primero al rincón y quedarse detrás de todos sus compañeros. Entonces la larva, después de reflexionar unos segundos, empezó a arrastrar laboriosamente su cuerpo hinchado en dirección a ellos. Al ver esto, los patas mostraron tales síntomas de histerismo colectivo, que me creí obligado a intervenir y retirar a las larvas. Las puse en la jaula de Ticky, la mangosta de patas negras que, como no tenía miedo de nada, las hizo desaparecer de dos mordiscos y dos tragos. En cambio, los pobres patas continuaron el resto del día en un lamentable estado de nervios e incluso al día siguiente, cuando me vieron llegar con la lata llena de larvas de escarabajo de palma, retrocedieron hasta el fondo de la jaula y no se movieron hasta tener la seguridad de que la lata no contenía nada más peligroso o temible que las susodichas larvas.

Uno de nuestros personajes favoritos entre los monos era una babuina adolescente llamada Georgina, que tenía una personalidad muy marcada y un malicioso sentido del humor. Había sido criada por un africano que la había hecho servir al mismo tiempo de animal de compañía y perro guardián, y nosotros se la compramos por la regia suma de diez chelines. Georgina que, como es natural, era muy mansa, llevaba un cinturón del que pendía una larga cuerda y todos los días la sacábamos y atábamos a uno de los árboles del recinto, debajo de la Casa de Reposo. Los primeros días la atamos bastante cerca del portal del recinto, que era franqueado por una continua procesión de cazadores, ancianas vendedoras de huevos y hordas de niños con insectos y caracoles para la venta. Pensamos que este constante ir y venir de gente mantendría a Georgina ocupada y distraída. Y así fue, pero no como nosotros queríamos. Muy pronto descubrió que podía aprovechar al máximo la longitud de la cuerda para acurrucarse sin ser vista tras el seto de hibisco, justo al lado de la entrada. Desde allí, cuando un pobre africano inocente entraba en el recinto, saltaba sobre él y se abrazaba a sus piernas, profiriendo al mismo tiempo un espeluznante grito capaz de destrozar los nervios más templados.

Su primera emboscada de éxito tuvo como víctima a un viejo cazador que, luciendo sus mejores galas, nos traía una calabaza llena de ratas. Se aproximó a la Casa de Reposo con lentitud y gran dignidad, como convenía al portador de tan raras criaturas para la venta, pero su aristocrático equilibrio se vio alterado sin miramientos cuando cruzó el umbral. Al sentirse las piernas abrazadas por los férreos puños de Georgina y oír su espeluznante grito, dejó caer la calabaza repleta de ratas —que se rompió en el acto, permitiendo que todas escaparan—, dio un salto al tiempo que profería un grito de terror y huyó por el camino de manera muy poco digna y a una velocidad muy notable para sus años. Me costó tres paquetes de cigarrillos y mucho tacto calmar su irritación. Mientras tanto, Georgina permaneció sentada con aire distraído y cuando la regañé se limitó a enarcar las cejas y enseñar sus rosados párpados con una expresión de asombrada inocencia.

Su siguiente víctima fue una bonita muchacha de dieciséis años que traía una calabaza llena de caracoles. Esta visita, sin embargo, fue casi tan rápida como Georgina en sus reacciones. Por el rabillo del ojo vio al babuino a punto de saltar y se apartó con un chillido de miedo, por lo que Georgina no pudo agarrarle las piernas y sólo consiguió asirse a un trozo de su sarong, del que tiró tan fuerte con su peluda mano, que arrancó totalmente la prenda, dejando a la pobre chica tal como había venido al mundo. Inmediatamente, con grandes gritos excitados, Georgina se puso el sarong sobre la cabeza como si fuera un chal y se sentó, charlando consigo misma, muy satisfecha, mientras la infortunada jovencita, presa de considerable turbación, retrocedía hacia el seto de hibisco tratando de ocultar con sus manos todas las porciones vitales de su anatomía. Bob, que por casualidad presenció conmigo el incidente, no necesitó la menor insinuación para ofrecerse a bajar al patio, recuperar el sarong y devolverlo a su dueña.

Hasta entonces, Georgina había salido bien parada de estas escaramuzas, pero a la mañana siguiente exageró la nota. Una simpática anciana, que debía de pesar unos noventa kilos, llegó resoplando y contoneándose a la puerta de la Casa de Reposo, sosteniendo en la cabeza una lata de petróleo llena de aceite de cacahuete que esperaba vender a Philip, el cocinero. Éste, que la había visto acercarse, salió a toda prisa de la cocina para prevenirla contra la mona, pero llegó a la escena demasiado tarde. Georgina saltó desde detrás del seto con la astucia de un leopardo y se abrazó a las gruesas piernas de la anciana, emitiendo su habitual grito de guerra. La pobre mujer estaba demasiado gorda para saltar y echar a correr como las otras víctimas y se quedó inmóvil, profiriendo unos gritos que rivalizaban con los sonidos de Georgina en cantidad y calidad. Durante este cacofónico dúo, la lata de petróleo se balanceó peligrosamente sobre la cabeza de la anciana. Philip cruzó el recinto con sus torpes y enormes pies, vociferando roncas instrucciones a la vieja, ninguna de las cuales fue obedecida y tal vez ni escuchada. Cuando llegó al escenario de la lucha, Philip cometió una tontería, quizá por culpa de su excitación. En lugar de dedicarse a coger la lata de la cabeza de la anciana, se concentró en agarrar a Georgina y tirar de ella. Pero el animal estaba resuelto a no dejarse arrebatar fácilmente a una víctima tan rechoncha e importante y, gritando con indignación, se aferró a ella como una lapa. Philip, abrazado a la babuina por la cintura, tiraba con todas sus fuerzas. La voluminosa anciana se tambaleaba como un gran árbol a punto de caer y la lata de petróleo renunció a tan desigual batalla con las leyes de la gravedad y cayó al suelo con estruendo. Una oleada de aceite saltó por los aires cuando la lata llegó al suelo, derramándose sobre los tres protagonistas como una cascada dorada y pegajosa. Georgina, sobresaltada por esta nueva técnica bélica, cobarde y posiblemente peligrosa, emitió un gruñido de temor, soltó las piernas de la mujer y se retiró al extremo opuesto de la cuerda, donde se sentó e intentó eliminar de su pelaje el untuoso líquido. Philip se quedó inmóvil, chorreando aceite como si se derritiera lentamente de cintura para abajo, y la parte delantera del sarong de la anciana estaba igualmente empapada.

—¡Ua! —exclamó Philip, con acento feroz—. Mujer estúpida, ¿por qué derramar todo este aceite por el suelo?

—Hombre necio —gritó la vieja, con idéntica indignación—. Ese buey venir a morderme. ¿Qué poder hacer yo?

—Esa mona no morderte, insensata, porque estar domesticada —replicó Philip— y ahora mirar cómo dejar mi ropa… todo ser culpa tuya.

—¡No ser culpa mía, no ser culpa mía! —chilló la vieja, mientras su impresionante cuerpo temblaba como un volcán negro—. Ser culpa tuya, bosquimano. Tú estropear mi vestido y dejar caer todo el aceite en el suelo.

—Mujer tonta y estúpida —repitió Philip—, tú ser bosquimana y tú tirar todo el aceite al suelo sin motivo… y estropear mi ropa.

Dio un furioso pisotón, con la mala suerte de descargar el pie en pleno charco de aceite, salpicando de nuevo el sarong ya empapado de la anciana quien, con un grito que pareció la explosión de una bomba, se quedó mirando a Philip con ojos desorbitados hasta que recobró el habla. Sólo pronunció una palabra corta, pero yo supe que había llegado el momento de intervenir.

—¡Ibo! —silbó con malévolo acento.

Philip se tambaleó bajo el insulto. Los ibos son una tribu nigeriana a la que los cameruneses miran con horror y repugnancia; llamar a alguien ibo en el Camerún es dirigirle el peor de los insultos. Antes de que Philip pudiera recobrarse y hacer algo violento contra la anciana, me decidí a intervenir. Consolé a esta última, la compensé de la pérdida del sarong y del aceite y después ablandé un poco al todavía furioso Philip prometiéndole otros pantalones cortos, calcetines y una camisa de mi propio vestuario. Entonces desaté a la pegajosa Georgina y la trasladé a un lugar donde no pudiera llevar a cabo más costosos ataques contra la población indígena.

Sin embargo, Georgina aún no había terminado. Tuve el desacierto de atarla bajo la veranda inferior, cerca de una habitación que usábamos como cuarto de baño, donde había una gran palangana redonda de plástico rojo que nos preparaban todas las tardes para que pudiéramos eliminar de nuestros cuerpos el sudor y la suciedad del trabajo de la jornada. La dificultad de bañarse en aquella palangana de plástico residía en sus escasas dimensiones. Si queríamos recostarnos en el agua caliente y disfrutar del baño, teníamos que dejar fuera las piernas y los pies, que apoyábamos sobre una caja de madera. Como la palangana era resbaladiza, incorporarse para coger el jabón o la toalla u otro objeto necesario solía requerir un considerable esfuerzo. No era el baño más cómodo del mundo, pero sí el mejor de que podíamos disponer en nuestras circunstancias.

Sophie adoraba su baño y pasaba más tiempo en él que cualquiera de nosotros, recostada lánguidamente en el agua caliente, fumando un cigarrillo y leyendo un libro a la luz de un quinqué. La noche en cuestión sus abluciones no fueron tan prolongadas. La batalla del cuarto de baño comenzó cuando uno de los criados entró y dijo con el aire de conspirador que siempre parecían adoptar: «Baño listo, señora». Sophie cogió su libro y su lata de cigarrillos y bajó al cuarto de baño, que encontró ya ocupado por Georgina, la cual había descubierto que la longitud de la cuerda y la posición en que yo la había atado le permitían el acceso a esta interesante habitación. Estaba sentada junto a la palangana e introducía la toalla en el agua con pequeños y roncos chillidos de alborozo. Sophie la hizo salir a manotazos, pidió otra toalla, cerró la puerta, se desnudó y se sumergió en el agua caliente.

Por desgracia Sophie, como no tardó en descubrir, no había cerrado bien la puerta. Georgina no había visto nunca bañarse a nadie y no pensaba desaprovechar una ocasión única como aquélla, así que se lanzó contra la puerta y la abrió de par en par. Sophie se encontró entonces en un dilema: se hallaba tan embutida en la palangana que no podía levantarse para cerrar la puerta sin una dificultad considerable, pero por otra parte, quedarse quieta y no ir a cerrarla era imposible. Con un gran esfuerzo, se incorporó y alargó la mano para coger la ropa, que por suerte había dejado cerca de la palangana. Georgina, al ver esto, decidió que era el comienzo de un juego muy prometedor y, de un salto, se apoderó de la ropa de Sophie, la arrebujó contra su pecho y salió corriendo. Ahora sólo quedaba la toalla. Una vez fuera del baño, Sophie se tapó con aquella prenda improvisada y, tras asegurarse de que no había nadie en las inmediaciones, salió para intentar recuperar su ropa. Georgina, pensando que Sophie ya empezaba a entender el juego, soltó un gritito de alegría y, cuando Sophie se abalanzó sobre ella, volvió corriendo al cuarto de baño y tiró toda la ropa dentro del agua. Confundiendo el grito horrorizado de Sophie con una exclamación de aquiescencia, se apresuró a coger la lata de cigarrillos y tirarla también a la palangana, seguramente para ver si flotaba. Pero se hundió y unos cuarenta cigarrillos emergieron, pálidos, a la superficie. Entonces, a fin de no regatear ningún esfuerzo para contentar a Sophie, Georgina inclinó la palangana y la vació completamente. Atraído por la algarabía, aparecí en escena justo a tiempo de ver a Georgina saltar con agilidad dentro de la palangana y empezar a brincar sobre la masa de prendas y cigarrillos empapados de un modo bastante parecido al de los pisadores de uva. Requirió bastante tiempo reducir a la excitada babuina y llevar a Sophie más agua caliente, cigarrillos y ropa, por lo que la cena se enfrió del todo. Así fue como Georgina nos obsequió con una velada bastante movida.

No obstante, creo que de toda nuestra familia de monos fueron los simios los que nos procuraron mayor placer y diversión. El primero que obtuvimos fue una cría macho que llegó una mañana en brazos de un cazador con tal expresión de burlona aristocracia en la pequeña cara arrugada, que daba la impresión de haber empleado al cazador para que lo llevara de paseo, a la manera de un potentado oriental. Se quedó quieto en los escalones de la Casa de Reposo, observándonos con sus ojos castaños, desdeñosos e inteligentes, mientras el cazador y yo regateábamos por él, como si aquel sórdido trato comercial resultara desagradable para un chimpancé de su rango y educación. Cuando llegamos a un acuerdo y el repugnante lucro cambió de manos, el aristocrático simio condescendió a darme la mano y entrar en nuestra sala de estar, donde miró a su alrededor con aire de mal disimulado fastidio, como un duque que visitara la cocina de un servidor enfermo, resuelto a ser democrático por muy repugnante que fuera su deber. Se sentó sobre la mesa y aceptó nuestro humilde ofrecimiento de un plátano con la actitud de alguien acostumbrado a recibir homenajes durante toda su vida. Inmediatamente decidimos darle un nombre apropiado para un primate de sangre azul y lo bautizamos Cholmondely St. John, pronunciado, naturalmente, Chumley Sinjun. Más adelante, cuando nos conocimos mejor, nos permitió la familiaridad de llamarle Chum[4] o, a veces, en momentos de tensión, «maldito simio», aunque este último término siempre nos hacía sentir como si cometiéramos un crimen de lesa majestad.

Construimos una jaula para Chumley (a la que opuso grandes reparos) y sólo lo dejábamos salir a horas fijas durante el día, cuando podíamos vigilarlo. A primera hora de la mañana, por ejemplo, se le abría la puerta y uno de los criados lo acompañaba a nuestro dormitorio al mismo tiempo que nos traía el té. Cruzaba la habitación al galope y saltaba sobre mi cama, me estampaba un beso húmedo y apresurado y luego, con fuertes exclamaciones de «¡Ah! ¡Ah!», esperaba a que dejaran la bandeja en su sitio y la examinaba con atención para cerciorarse de que no faltaba su taza (de hojalata, para que durase más). Entonces se sentaba y miraba fijamente mientras yo le servía la leche, el té y el azúcar (cinco cucharadas); después cogía la taza con manos temblorosas por la excitación, hundía la cara en ella y, con el estruendo de un grifo abierto, empezaba a beber. Ni siquiera se paraba para respirar, sino que levantaba la taza más y más hasta ponerla boca abajo sobre su cara. Entonces hacía una larga pausa mientras el delicioso azúcar semi-diluido le llenaba su abierta boca. Tras asegurarse de que no quedaba nada de azúcar en el fondo, suspiraba profundamente, eructaba con expresión pensativa y me alargaba la taza con la vaga esperanza de que volviera a llenársela. Después de llegar al convencimiento de que este deseo no sería satisfecho, me observaba beber el té y a continuación se dedicaba a la tarea de entretenerme.

Eran varios los juegos que había inventado con este fin, todos ellos agotadores para mí a aquella hora de la mañana. Primero se trasladaba a los pies de la cama y allí se ponía en cuclillas, lanzándome miradas furtivas para asegurarse de mi atención. Entonces introducía una fría mano bajo las sábanas y me cogía los dedos de los pies. A esto yo tenía que reaccionar con un rugido de falsa cólera, al oír el cual él saltaba al suelo y corría hasta el otro extremo de la habitación, mirándome por encima del hombro con una traviesa expresión en sus ojos castaños. Cuando yo me cansaba de este juego, fingía estar dormido y entonces él se acercaba cautelosamente a la cama y observaba mi rostro durante unos segundos; luego sacaba su largo brazo, me arrancaba un puñado de pelos y corría a los pies de la cama antes de que pudiera cogerlo. Cuando lograba atraparlo, le rodeaba el cuello con las manos para hacerle cosquillas en los huesos de la clavícula y él se agitaba y retorcía, abriendo mucho la boca, retirando los labios y exhibiendo así una vasta extensión de encías rosadas y dientes blancos mientras reía histéricamente, como un niño.

Nuestra segunda adquisición fue una gran chimpancé hembra de cinco años llamada Minnie. Un buen día apareció un agricultor holandés y dijo que estaba dispuesto a vendernos a Minnie porque él se marcharía pronto de permiso y no quería dejar el animal a los tiernos cuidados de sus servidores. Podíamos quedarnos con Minnie si íbamos a buscarla. Como la granja del holandés se hallaba a ochenta kilómetros de distancia en un lugar llamado Santa, decidimos ir en el Land-Rover del fon, ver el chimpancé, comprobar si estaba sano, comprarlo y llevarlo con nosotros a Bafut, así que una mañana salimos muy temprano, cargados con una gran caja, pensando que estaríamos de vuelta con el chimpancé a tiempo de tomar un almuerzo algo retrasado.

Para llegar a Santa tuvimos que dejar el valle donde estaba asentado Bafut, subir la enorme escarpa de Bemenda (un declive casi vertical de cuatrocientos metros) y alcanzar la cordillera de montañas que se extendía detrás de ella. El paisaje estaba blanco debido a la espesa niebla matutina que, en espera de que el sol la arrastrara hacia el cielo en forma de grandes y tambaleantes columnas, yacía plácidamente sobre los valles como charcos de leche de los cuales sobresalían los picos de colinas y montes como extrañas islas en un mar fantasmagórico. Cuando llegamos a las montañas, redujimos la velocidad porque allí el ligero viento del amanecer empujaba con ráfagas débiles y espasmódicas los inmensos bancos de niebla, haciéndolos remolinear sobre el camino como enormes amebas pálidas; a menudo doblábamos un recodo y nos encontrábamos en el interior de un banco de niebla, con apenas unos metros de visibilidad. En un punto, cuando atravesábamos uno de ellos, apareció delante de nosotros algo que a primera vista parecía un par de colmillos de elefante. Nos detuvimos en seco y de la niebla surgió un rebaño de vacas fulani de largos cuernos que nos rodearon en apretados círculos, mirando por las ventanillas del Land-Rover con grave interés. Eran unos animales enormes y hermosos, de color chocolate oscuro, grandes ojos húmedos e impresionantes cuernos blancos, algunos de los cuales medían hasta un metro y medio de punta a punta. Se nos acercaron mucho; su cálido aliento salía de sus fosas nasales en forma de nubes blancas y el olor dulzón de sus cuerpos se extendía pesadamente por el aire frío mientras el cencerro de la vaca guía sonaba con un tintineo agradable cada vez que movía la cabeza. Nos miramos mutuamente durante unos minutos, al cabo de los cuales se oyó un agudo silbido y un grito estridente y el pastor apareció de entre la niebla, un fulani típico, alto y esbelto, de facciones delicadas y nariz recta, que se parecía un poco a un mural del antiguo Egipto.

—Iseeya, amigo mío —saludé.

—Buenos días, masa —contestó él, sonriendo y palmoteando el húmedo flanco de una vaca enorme.

—¿Ser tuyas estas vacas?

—Sí, Sah, todas mías.

—¿Adónde llevarlas?

—Al mercado de Bemenda, Sah.

—¿Tú poder moverlas para dejarnos pasar?

—Sí, Sah, sí, Sah, yo moverlas —sonrió y con fuertes gritos animó a las vacas a seguir adelante en la niebla, bailando de una a otra y golpeando ligeramente sus flancos con su palo de bambú.

Los grandes animales se alejaron bajo la niebla, emitiendo profundos bramidos de satisfacción mientras el cencerro de la vaca guía tocaba su alegre tintineo.

—Gracias, amigo mío, buen camino —grité al esbelto pastor.

—Gracias, masa, gracias —contestó su voz desde la niebla, contra el fondo de profundos bramidos que recordaban el sonido del fagot.

Cuando llegamos a Santa el sol ya había salido y las montañas eran de un verde dorado, con las laderas todavía decoradas por alguna que otra franja de niebla tenaz. En casa del holandés nos informaron de que había tenido que marcharse precipitadamente. Pero Minnie estaba allí y era ella el motivo de nuestra visita. Descubrimos que vivía en un gran recinto circular que le había construido su dueño, rodeado de un muro bastante alto y provisto, sencilla pero eficazmente, de cuatro árboles muertos plantados en el cemento y de una pequeña casa de madera que tenía una puerta giratoria. Se accedía al recinto bajando una especie de puente levadizo oculto en la pared, mediante el cual se cruzaba el foso seco que rodeaba la vivienda de Minnie.

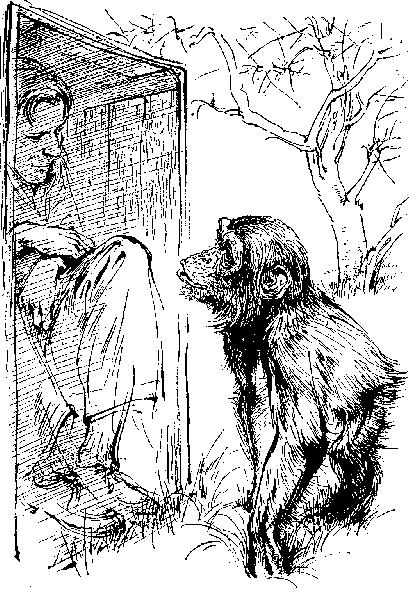

Ésta era una chimpancé hembra grande y bien proporcionada, de casi un metro cuarenta de altura, y en aquel momento estaba sentada en las ramas de uno de sus árboles y nos estudiaba con una expresión amable, aunque algo ausente. Nos miramos en silencio durante unos diez minutos, en el curso de los cuales intenté adivinar su personalidad. Aunque el holandés me había asegurado que era totalmente mansa, yo poseía la experiencia suficiente para saber que incluso el chimpancé mejor domesticado puede resultar un enemigo temible si uno no le cae bien y Minnie, aunque no era muy alta, tenía un volumen impresionante.

Por fin bajé el puente levadizo y entré en el recinto, armado con un gran racimo de plátanos con los que esperaba comprar mi fuga si mi estimación de su carácter resultaba equivocada. Me senté en el suelo, con los plátanos en la falda, y esperé a que Minnie diera el primer paso. Ella continuó en el árbol, mirándome con interés reconcentrado y dándose palmadas en la protuberante barriga con sus grandes manos. De pronto, tras decidir que yo era inofensivo, bajó del árbol y se me acercó a medio galope. Se puso en cuclillas a un metro de distancia y me alargó una mano. Yo se la estreché con solemnidad y en seguida le ofrecí un plátano, que aceptó y comió con pequeños gruñidos de satisfacción.

Al cabo de media hora se había comido todos los plátanos y habíamos entablado una especie de amistad: es decir, jugamos a palmaditas, nos perseguimos por el recinto y por dentro y fuera de su cabaña y trepamos juntos a uno de los árboles. Al llegar a este punto pensé que era el momento adecuado para introducir la caja de madera en el recinto. La entramos y colocamos sobre la hierba con la tapa puesta, tras lo cual dimos mucho tiempo a Minnie para examinarla y decidir que era inofensiva. Ahora el problema consistía en meterla dentro de la caja, primero, sin asustarla demasiado y, segundo, sin que nos mordiera. Como nunca en su vida había estado encerrada en una caja o una jaula pequeña, era de esperar que la operación presentara dificultades, sobre todo porque su dueño no se encontraba allí para facilitar la maniobra con su autoridad.

Durante tres horas y media intenté, por ejemplo, demostrar a Minnie que la caja no podía hacerle ningún daño. Me senté y me acosté en ella, salté sobre ella e incluso me arrastré a gatas con ella sobre los hombros, como una tortuga de forma insólita. Minnie disfrutó muchísimo de mis esfuerzos para divertirla, pero todavía trataba a la caja con cierta reserva. Yo me daba cuenta de que sólo dispondría de una oportunidad para encerrarla, porque si fallaba la primera vez y ella adivinaba mis propósitos, sería imposible inducirla a acercarse siquiera a la caja, por muchos halagos y lisonjas que le prodigara. Era preciso lograr atraerla a la caja con lentitud y seguridad, a fin de poder volcarla sobre ella. Por fin, después de redoblados y agotadores esfuerzos que requirieron otros tres cuartos de hora, conseguí que se sentara delante de la caja ladeada y aceptara plátanos de su interior. Entonces llegó el gran momento.

Puse en la caja un racimo de plátanos especialmente suculento y luego me senté detrás de ella, comiendo a mi vez un plátano y mirando el paisaje con aire distraído, como si nada estuviera más lejos de mi intención que la idea de atrapar chimpancés. Minnie se aproximó centímetro a centímetro, lanzándome miradas furtivas. Cuando estuvo junto a la caja, examinó los plátanos con ojos glotones, me echó una rápida ojeada y entonces, como yo parecía preocupado con mi fruta, se inclinó hacia adelante y su cabeza y sus hombros desaparecieron dentro de la caja. Me abalancé sobre ésta con todo mi peso para volcarla sobre Minnie y entonces salté y me senté encima con objeto de evitar que pudiera levantarla con sus brincos. Bob entró corriendo en el recinto y añadió su peso y luego, con precaución infinita, deslizamos la tapa bajo la caja, le dimos la vuelta y clavamos la tapa, mientras Minnie me dirigía miradas malévolas por un agujero de nudo y profería gritos lastimeros: «Oooo… Oooo… Oooo», como escandalizada hasta lo más profundo por mi perfidia. Mientras me secaba el sudor del rostro y encendía un ansiado cigarrillo, eché una ojeada al reloj. Me había costado cuatro horas y cuarto atrapar a Minnie y pensé que no habría necesitado mucho más tiempo de haberse tratado de un chimpancé salvaje que corriera libre por la selva. Algo cansados, la cargamos en el Land-Rover y emprendimos el regreso a Bafut.

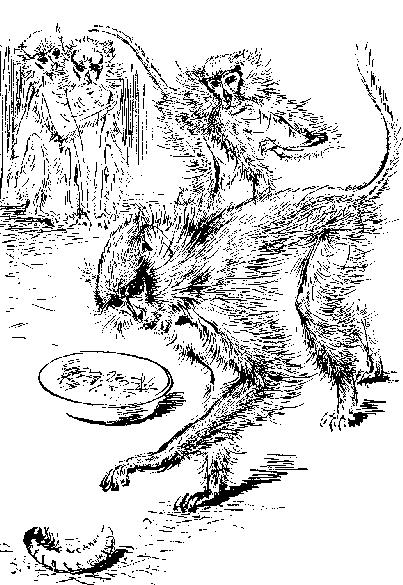

Allí ya habíamos construido una jaula grande para Minnie. Desde luego no tanto como el recinto a que estaba acostumbrada, pero sí lo suficiente para que no se sintiera demasiado incómoda. Más tarde tendría que habituarse a una caja de tamaño muy reducido para la travesía hasta Inglaterra, pero después de su relativa libertad quería acostumbrarla poco a poco a la idea de estar confinada en un espacio estrecho. Cuando la colocamos en su nueva jaula, la exploró a conciencia con gruñidos de aprobación, golpeando el alambre con las manos y colgándose de las barras para comprobar su resistencia. Entonces le dimos una gran lata de fruta variada y un cuenco lleno de leche, que saludó con alaridos de felicidad.

El fon había mostrado un gran interés al saber que adquiríamos a Minnie, porque no había visto nunca un gran chimpancé vivo, así que aquella tarde le envié una nota para invitarle a tomar un trago y contemplar al antropoide. Llegó justo después de oscurecer, luciendo una túnica verde y morada y acompañado por seis consejeros y sus dos esposas favoritas. Una vez concluidas las salutaciones e intercambiada una pequeña charla con la primera copa de la velada, cogí la linterna y conduje al fon y su séquito al lugar de la veranda donde se encontraba la jaula de Minnie, que a primera vista parecía estar vacía. Tuve que alzar un poco más la linterna para descubrir que Minnie estaba en la cama. Había amontonado en un rincón de la jaula gran cantidad de hojas secas de banano y se había acostado sobre ellas, de lado, con una mano debajo de la mejilla y el saco viejo que le habíamos dado cuidadosamente colocado sobre su cuerpo y arremetido bajo los brazos.

—¡Ua! —exclamó el fon, lleno de asombro—. Dormir como un hombre.

—Sí, sí —corearon los miembros del consejo—, dormir como un hombre.

Minnie, despertada por la luz y las voces, abrió un ojo para ver qué ocurría. Al ver al fon y sus acompañantes, decidió que tal vez merecían una investigación más detallada y, después de apartar a un lado la arpillera que la cubría, se acercó al alambre.

—¡Ua! —volvió a exclamar el fon—. Este buey ser igual, igual que un hombre.

Minnie miró al fon de arriba abajo, pensó que podría convencerle para jugar con ella y descargó fuertes golpes contra el alambre con sus grandes manos. El fon y su séquito retrocedieron a toda prisa.

—No temer nada —dije—. Esto ser un juego.

El fon se acercó con cautela y una expresión de sorpresa iluminó su rostro. Con cuidado, se inclinó y golpeó el alambre con la palma de la mano. Minnie, encantada, le contestó con un verdadero aluvión de golpes que hicieron retroceder de un salto al fon y acto seguido desternillarse de risa.

—Mirar sus manos —jadeó—, mirar sus manos… Tener manos de hombre.

—Sí, sí —corearon los consejeros—, tener manos iguales que las del hombre.

El fon se inclinó y volvió a golpear el alambre y Minnie le respondió una vez más.

—Ella tocar música contigo —dije.

—Sí, sí, al chimpancé gustarle la música —asintió el fon, riendo a mandíbula batiente.

Sumamente excitada por este éxito, Minnie corrió alrededor de la jaula dos o tres veces, ejecutó un par de saltos mortales desde las barras y luego se sentó en el centro, agarró el cuenco de plástico y se lo colocó sobre la cabeza, donde adquirió el incongruente aspecto de un yelmo de hierro. Las carcajadas que esta maniobra provocó en el fon, sus consejeros y sus esposas ocasionaron un coro de ladridos al despertar a la mitad de los perros del poblado.

—Ponerse sombrero, ponerse sombrero —jadeó el fon, retorciéndose de risa.

Comprendiendo que sería casi imposible apartar el fon de la jaula de Minnie, hice sacar a la veranda la mesa, las sillas y las bebidas y durante media hora el fon alternó los sorbos de alcohol con ruidosas carcajadas, mientras Minnie actuaba como un veterano payaso circense. Al final, ya un poco cansada, se sentó junto al alambre, delante del fon, y le observó beber con mucho interés, luciendo todavía su yelmo de plástico. El fon la contemplaba con radiante sonrisa, hasta que en un momento dado acercó la cara a sólo quince centímetros de la de Minnie y levantó el vaso.

—¡Shin-shin! —brindó.

Ante mi gran asombro, Minnie respondió frunciendo sus largos labios móviles y soltando un expresivo bufido de desprecio.

El fon rió esta gracia tanto rato y con tanta fuerza, que al final todos nos contagiamos, sumiéndonos en un estado de histérica hilaridad. Cuando logró dominarse, se secó los ojos, se inclinó hacia adelante y devolvió el bufido a Minnie, pero sólo fue un esfuerzo de aficionado en comparación con el que recibió de Minnie, que retumbó por toda la veranda como una ametralladora. Durante los cinco minutos siguientes —hasta que el fon tuvo que abandonar, porque se reía demasiado y le faltaba el aliento— él y Minnie intercambiaron un fuego cruzado de bufidos. Sin lugar a dudas Minnie fue la vencedora, a juzgar por la calidad y cantidad; además, controlaba mucho mejor su aliento, de modo que sus esfuerzos eran mucho más prolongados y sonoros que los del fon.

Cuando éste nos dejó, le miramos cruzar el espacioso recinto con sus consejeros, lanzando a éstos algún que otro bufido, que era saludado por estentóreas carcajadas. Minnie, con el aire de una anfitriona de la alta sociedad después de una cena agotadora, bostezó ruidosamente y fue a acostarse en su lecho de hojas de banano, se cubrió bien con el saco, apoyó la mejilla en la mano y se quedó dormida. Al poco rato sus ronquidos reverberaban por la veranda casi con tanta fuerza como sus bufidos.