Capítulo 5

BUEYES ESTRELLAS DE CINE

Existen varias maneras diferentes de hacer una película de animales y probablemente uno de los mejores métodos es emplear a un equipo de cámaras que se pasen un par de años en alguna zona tropical del mundo filmando a los animales en su estado natural. Por desgracia, es un método caro y, a menos que se disponga de tiempo y del respaldo de Hollywood, hay que descartarlo.

Para alguien como yo, con una cantidad de tiempo y dinero limitados, el único modo de filmar animales es bajo condiciones controladas. Las dificultades de hacerlo en una selva tropical son suficientes para desanimar al fotógrafo más entusiasta. Para empezar, casi nunca se ve a un animal salvaje y, cuando se da el caso, se trata generalmente de una visión fugaz, mientras se oculta entre la maleza. Estar en el lugar y el momento preciso, con la cámara preparada, la exposición correcta y el animal delante en un entorno conveniente, absorto en alguna acción interesante y apta para filmar, sería casi un milagro. Por consiguiente, el único sistema es atrapar primero al animal y adaptarlo a la cautividad. Una vez ha perdido el miedo a los seres humanos, puede iniciarse el trabajo. En el interior de un gran recinto cerrado se crea el escenario más parecido posible al hábitat natural del animal, que sea al mismo tiempo adecuado, fotográficamente hablando. Es decir, no debe haber demasiados agujeros por los que un animal tímido pueda escabullirse, la maleza no debe ser demasiado espesa para que no haya incómodos trozos de sombra, etcétera. Entonces se introduce al animal en el decorado y se le da tiempo para instalarse, lo cual puede significar una hora o un par de días.

Naturalmente, es esencial poseer un buen conocimiento de las costumbres del animal y saber cómo reaccionará en una circunstancia determinada. Por ejemplo, si se suelta a una tuza hambrienta en un escenario apropiado donde abunde una rica selección de frutas silvestres en el suelo, procederá al instante a llenarse las inmensas bolsas de las mejillas con todas las frutas que le quepan, por lo que al final dará la impresión de sufrir un virulento ataque de paperas. Si no se quiere acabar con algo tan poco emocionante como una serie de fotografías de un animal vagando sin rumbo entre la hierba y los matorrales, es preciso crear las circunstancias que le permitan mostrar un hábito o un acto interesante. Aun así, cuando se ha llegado a este punto se requieren todavía otras dos cosas: paciencia y suerte. A un animal —aunque sea domesticado— no se le puede decir lo que debe hacer, como en el caso de un actor humano. A veces, una criatura que ha repetido la misma acción día tras día durante semanas, sufre al enfrentarse con la cámara un grave ataque de timidez que le impide actuar. Cuando uno ha pasado horas bajo un sol abrasador para prepararlo todo, tener que soportar semejante exhibición de temperamento inspira ideas realmente homicidas.

Un buen ejemplo de las dificultades de fotografiar animales lo constituye el día que intentamos captar instantáneas del almizclero acuático. Estos pequeños y deliciosos antílopes son del tamaño de un fox-terrier y tienen un pelaje castaño oscuro con un atractivo dibujo de franjas y manchas blancas. Delicado y gracioso, el almizclero es fotogénico en extremo. Posee varias cualidades interesantes, una de las cuales es la adaptación en su estado salvaje a una vida semi-acuática. Pasa la mayor parte del tiempo vadeando y nadando en los torrentes de la selva e incluso puede recorrer considerables distancias bajo el agua. La segunda peculiaridad es que le apasionan los caracoles y escarabajos y estos hábitos carnívoros son muy singulares en un antílope. La tercera característica notable es su extraordinaria placidez y mansedumbre: tuve un almizclero que comió de mi mano una hora después de su captura y me permitió hacerle cosquillas en las orejas como si hubiera nacido en cautividad.

Nuestro almizclero acuático no constituía una excepción: era ridículamente manso, adoraba que le rascaran la cabeza y la barriga y engullía con visible satisfacción todos los caracoles y escarabajos que podíamos darle. Aparte de esto, pasaba sus ocios tratando de bañarse en su cuenco de agua, en el que sólo podía meter —con un esfuerzo considerable— el extremo de su trasero.

Por consiguiente, a fin de poner de relieve sus costumbres acuáticas y carnívoras, diseñé un decorado que incluía la orilla de un río. Colocamos la maleza con mucho cuidado para que el perfecto mimetismo de su coloración resaltara lo mejor posible. Una mañana en que el cielo estaba libre de nubes y a la hora en que el sol ocupaba el lugar adecuado, llevamos la jaula del almizclero al decorado y nos dispusimos a soltarlo.

—Lo único que temo —dije a Jacquie— es no lograr que se mueva lo suficiente. Ya sabes lo tranquilo que es… a lo mejor se queda en el centro del plató y se niega a moverse.

—Bueno, si le ofrecemos un caracol o algo así desde el otro lado, supongo que lo cruzará —opinó Jacquie.

—Mientras no se quede ahí, como una vaca en medio de un campo. Necesito que se mueva.

Se movió mucho más de lo que me había imaginado. En cuanto levantamos la puerta de su jaula, salió con paso delicado y alzó una esbelta pezuña. Puse en marcha la cámara y esperé su siguiente movimiento, el cual fue bastante inesperado. Cruzó como un rayo el escenario que yo había preparado con tanto esmero, atravesó la red como si no existiera y desapareció entre la maleza circundante antes de que ninguno de nosotros pudiese hacer algo para detenerlo. Nuestras reacciones fueron lentas, porque aquello era lo último que habíamos esperado, pero cuando vi desaparecer de mi vista al precioso almizclero proferí tal grito de angustia que todos, incluyendo a Philip, el cocinero, abandonaron lo que estaban haciendo y comparecieron en escena como por arte de magia.

—Buey acuático escapar —vociferé—. Dar diez chelines al hombre que poder cogerlo.

El efecto de tan generosa oferta fue inmediato. Una cuña de africanos se introdujo como un enjambre de langostas hambrientas en el trozo de maleza donde había desaparecido el antílope. Al cabo de cinco minutos Philip, con el grito de triunfo de un sargento mayor, emergió de entre los matorrales abrazando contra su pecho al antílope, que pateaba y luchaba con todas sus fuerzas. Cuando lo metimos de nuevo en su jaula, se quedó quieto, mirándonos con ojos diáfanos, como asombrado de tanta conmoción. Me lamió la mano con gesto amistoso y al hacerle yo cosquillas detrás de las orejas, cayó en su habitual estado de trance, con los ojos entornados. Pasamos el resto del día intentando filmar al pobre animal. Dentro de la jaula se portaba maravillosamente, chapoteando en el cuenco de agua para demostrar sus cualidades acuáticas y comiendo caracoles y escarabajos para demostrar que era carnívoro, pero en cuanto lo dejábamos en libertad, corría hacia el horizonte como si lo persiguiera una manada de leopardos. Al final del día, acalorado y exhausto, revelé quince metros de película, todos los cuales mostraban al antílope inmóvil ante la jaula, a punto de huir como una exhalación. Llevamos con tristeza su jaula a la Casa de Reposo, mientras él yacía plácidamente en su lecho de hojas de banano y masticaba escarabajos. Fue la última vez que intentamos fotografiar al almizclero acuático.

Otro animal que me causó indecible angustia en el aspecto fotográfico fue una joven lechuza Woodford llamada, con singular falta de originalidad, Woody. Las Woodford son lechuzas muy hermosas, de abundante plumaje color chocolate oscuro, salpicado de blanco, que poseen los ojos más bonitos de toda la familia, grandes, oscuros y húmedos, con gruesos párpados de un suave malva rosado que alzan y bajan sobre los ojos a cámara lenta, como si fueran viejas actrices de cine que dudaran sobre un posible retorno a la pantalla. Este seductor abrir y cerrar de párpados es acompañado por fuertes golpes de pico, que suenan como unas castañuelas. Cuando están excitadas, el movimiento de los párpados es muy pronunciado y las aves suelen balancearse de un lado a otro, como a punto de iniciar un hula-hula, y entonces extienden las alas de repente y hacen sonar el pico en dirección al observador, como ángeles de monumento fúnebre de la más fiera variedad religiosa. Woody ejecutaba todos estos actos a la perfección dentro de la jaula, sobre todo cuando se le enseñaba un suculento bocado, como un ratón pequeño. Yo estaba seguro de que podría conseguir filmar esta exhibición en el escenario apropiado con un mínimo de molestias.

Así, pues, en el espacio rodeado de redes que usaba para fotografiar a las aves, coloqué un árbol que parecía de selva tropical, cubierto de plantas trepadoras y otros parásitos, y lo rodeé de hojas verdes y un cielo azul. Entonces fui a buscar a Woody y la puse sobre una rama en medio del exuberante follaje. La actuación que pretendía de ella era sencilla y natural, en absoluto calculada para abrumar ni siquiera el cerebro de una lechuza. Con un poco de cooperación por su parte, el asunto podría haberse terminado en diez minutos. Sentada en la rama, nos miró con ojos muy abiertos y horrorizados mientras yo me colocaba detrás de la cámara. Justo cuando apreté el disparador, parpadeó una vez, muy de prisa, y entonces, como si nuestra presencia le inspirara repugnancia, se volvió de espaldas a nosotros. Intentando recordar que la paciencia era el primer requisito del fotógrafo de animales, me sequé el sudor de los ojos, fui hacia la rama, di la vuelta a la lechuza y volví a la cámara. Cuando llegué a mi puesto, Woody nos daba otra vez la espalda. Pensé que quizá la luz era demasiado fuerte, así que envié a varios ayudantes a cortar ramas, que colocamos de modo que el ave estuviera protegida de los rayos directos del sol. Sin embargo, continuó empeñada en volvernos la espalda. Era evidente que, si quería fotografiarla, tendría que cambiar el decorado, poniéndolo todo al revés de como estaba. Después del arduo trabajo requerido para cambiar de sitio casi una tonelada de maleza, el plató quedó de manera que Woody pudiera mirar hacia el lado que por lo visto prefería.

Durante este trabajo, mientras sudábamos trasladando pesadas ramas y espirales de enredaderas, permaneció mirándonos con sorpresa. Me permitió generosamente colocar la cámara en la posición idónea (una tarea complicada, porque ahora tendría que filmar casi de cara al sol) y entonces dio media vuelta con toda tranquilidad. Sentí deseos de estrangularla. Poco a poco se habían ido amontonando unos nubarrones densos que terminaron por tapar el sol, haciendo imposible cualquier intento ulterior de fotografiar al ave. Cargué con la cámara y fui hacia la rama, animado por instintos homicidas, para recoger a mi estrella. Cuando me acerqué, se volvió de cara, hizo chasquear alegremente el pico, ejecutó un rápido hula-hula, extendió las alas y me dedicó una reverencia con la falsa modestia de un actor en su decimoséptima llamada a escena.

Como es natural, no todas nuestras estrellas nos causaban problemas. De hecho, una de las mejores secuencias que logré filmar me costó un mínimo de trabajo y tiempo y, sin embargo, a primera vista parecía un objetivo mucho más difícil de conseguir que el de hacer extender las alas a una lechuza. Quería, sencillamente, obtener algunas instantáneas de una serpiente comedora de huevos en el acto de robar un nido. Esta serpiente mide poco más de medio metro de longitud y es muy delgada. De color marrón rosado, salpicado de manchas más oscuras, tiene extraños ojos saltones de un tono plateado pálido con finas pupilas verticales como las del gato. Su característica más curiosa es que a siete centímetros de la garganta (por dentro, claro) sobresalen las vértebras, que penden como estalactitas. El reptil engulle el huevo entero, que baja por su cuerpo hasta detenerse justo debajo de estas vértebras. Entonces la serpiente contrae los músculos y los pinchos perforan el huevo y lo rompen; la yema y la clara son absorbidas mientras la cáscara, convertida en una bolita plana, es regurgitada. El proceso entero es extraordinario y, que yo sepa, nunca ha sido captado por la cámara.

Por aquel entonces teníamos seis serpientes comedoras de huevos, todas las cuales eran, para mi deleite, idénticas en tamaño y coloración. Los niños de la localidad hacían un buen negocio al traernos huevos de tejedor para alimentar a esta tropa de reptiles, porque parecían capaces de comer cualquier cantidad que les suministráramos. De hecho, la mera introducción de un huevo en la jaula transformaba a un soñoliento montón de serpientes en un revoltijo ondulante de reptiles cada uno de los cuales intentaba llegar al huevo antes que los demás. Sin embargo, a pesar de su buen comportamiento en la jaula, yo tenía tendencia al pesimismo después de mis experiencias con Woody y el almizclero acuático. Aun así, preparé un plató adecuado (un arbusto en flor entre cuyas ramas coloqué un pequeño nido) y recogí una docena de pequeños huevos azules como cebo. Privamos a las serpientes de su ración normal de huevos durante tres días, a fin de cerciorarnos de que todas tendrían buen apetito. Esto, dicho sea de paso, no les hizo ningún daño, porque todas las serpientes pueden resistir ayunos prolongados que en el caso de las grandes boas constrictor pueden alargarse durante meses o incluso años. Sin embargo, en cuanto mis estrellas sintieron cierta avidez por la comida, empezamos a trabajar.

Llevamos la jaula al plató, pusimos en el nido cinco bonitos huevos azules y colocamos suavemente a uno de los reptiles sobre las ramas del arbusto, justo encima del nido. Preparé la cámara y esperé.

La serpiente yacía plácidamente sobre las ramas, quizá algo aturdida por la luz del sol después de la fresca penumbra de la jaula. De pronto empezó a sacar y meter la lengua y a volver la cabeza de un lado para otro con cierto interés. A continuación se deslizó por las ramas muy despacio y con admirable fluidez en dirección al nido. Se fue acercando lentamente y, cuando llegó al borde, miró hacia dentro y observó los huevos con sus fieros ojos plateados. Sacó otra vez la lengua como para oler los huevos y los tocó apenas, como un perro ante un montón de galletas. Entonces se aproximó más al nido, ladeó la cabeza, abrió mucho la boca y engulló uno de los huevos. Todas las serpientes tienen una mandíbula capaz de dislocarse, lo cual les permite tragar una presa que a primera vista parece demasiado grande para sus bocas. La comedora de huevos no era una excepción y dislocó la mandíbula y estiró la piel de la garganta hasta que cada escama se separó de las otras y fue posible ver brillar el huevo azul a través de la piel fina y tensa mientras bajaba con lentitud por la garganta. Cuando el huevo hubo descendido unos tres centímetros, el reptil se paró a meditar unos segundos y culebreó para alejarse del nido y volver a las ramas, lo cual hizo frotando contra las ramas el gran bulto creado por el huevo a fin de facilitar su descenso.

Entusiasmados por este éxito, devolvimos la serpiente a la jaula para que pudiera digerir en paz su banquete y yo cambié la posición de la cámara y ajusté las lentes grandes para tomar primeros planos. Pusimos otro huevo en el nido para sustituir al primero y sacamos a otra comedora de huevos. Era magnífico tener varias serpientes del mismo tamaño y color: dado que la primera serpiente no miraría siquiera otro huevo hasta que hubiese digerido el anterior, no podíamos usarla para los primeros planos, pero la nueva era idéntica y estaba hambrienta como un cazador, de modo que la filmé sin el menor contratiempo mientras se deslizaba rápidamente hacia el nido y engullía un huevo. Repetí la operación con las dos serpientes restantes y cuando la película estuvo revelada y unimos las cuatro secuencias, nadie habría dicho que se trataba de serpientes distintas.

Todos los bafutianos, incluido el fon, quedaron fascinados por nuestras actividades cinematográficas, ya que habían visto su primera película hacía poco. Una unidad móvil había ido a Bafut para proyectarles una película en color de la Coronación y la experiencia fue muy emocionante para ellos. De hecho, todavía era objeto de graves discusiones cuando estuvimos allí, casi un año y medio después. En la creencia de que el fon y su consejo estarían interesados en saber más cosas sobre el cine, los invité a mi casa una mañana a presenciar una filmación y ellos aceptaron encantados.

—¿Qué vas a filmar? —preguntó Jacquie.

—Bueno, no importa mucho mientras sea algo inocuo —contesté.

—¿Por qué inocuo? —inquirió Sophie.

—No quiero correr ningún riesgo… Si el fon recibiera cualquier mordedura, yo no sería precisamente una persona grata, ¿verdad?

—Dios mío, no, hay que evitar semejante contingencia —convino Bob—. ¿En qué has pensado?

—Me gustaría filmar a las tuzas, de modo que aprovecharemos la ocasión. Son totalmente inofensivas.

Así pues, a la mañana siguiente lo dispusimos todo. Construimos el plató, que representaba un trecho de selva, sobre una plataforma y muy cerca levantamos una de nuestras lonas de nailon especiales para cobijar al fon y su corte y llevamos una mesa para las bebidas y algunas sillas. Entonces enviamos un mensaje al fon para comunicarle que todo estaba preparado.

Le vimos llegar por el gran patio en compañía de su consejo y el espectáculo era maravilloso. Primero iba el fon, luciendo una hermosa túnica azul y blanca, y a su lado, dando pequeños saltitos, su esposa favorita le protegía del sol con una enorme sombrilla roja y anaranjada. Seguían los miembros del consejo con ondulantes túnicas verdes, rojas, anaranjadas, escarlatas, blancas y amarillas. Alrededor de esta polícroma falange correteaban unos cuarenta hijos del fon, como pequeños escarabajos negros en torno a una gigantesca oruga multicolor. La procesión avanzó lentamente hacia la Casa de Reposo y llegó a nuestro improvisado estudio cinematográfico.

—Buenos días, amigo mío —gritó el fon, sonriendo—. Nosotros ya estar aquí para ver este cine.

—Bien venido, amigo mío —contesté—. ¿Querer primero tomar una copa juntos?

—¡Ua! Sí, querer —aprobó el fon, aposentándose con cautela en una de nuestras sillas plegables.

Serví las bebidas y mientras las sorbíamos le expliqué los misterios de la cinematografía, enseñándole cómo funcionaba la cámara, qué aspecto tenía la película en sí y explicándole que cada pequeña imagen tenía un movimiento separado.

—¿Cuándo poder ver nosotros esta película que tú hacer ahora? —preguntó cuando dominó los principios básicos de la fotografía.

—Yo tener que llevarla a mi país para prepararla —respondí con tristeza—, así que no poder enseñártela hasta mi regreso al Camerún.

—Ah, bien —contestó—, así cuando tú volver a mi país, nosotros divertirnos y tú enseñarme tu película.

Tomamos otra copa para celebrar la idea de mi inminente regreso a Bafut.

Todo estaba ya dispuesto para demostrar al fon cómo se realizaba una secuencia cinematográfica. Sophie, encargada del guión, lucía pantalones, camisa, gafas de sol y un inmenso sombrero de paja y se balanceaba en precario equilibrio sobre un taburete de tijera, armada con un bloc y un lápiz para registrar cada toma. Cerca de ella, Jacquie estaba acurrucada junto a la grabadora, rodeada de una batería de aparatos fotográficos. Situado cerca del plató y actuando de director de escena, Bob blandía una rama y sostenía la jaula donde nuestras estrellas vociferaban sin descanso. Preparé la cámara, me situé detrás de ella y di la señal de acción. El fon y los consejeros observaron absortos y en silencio a Bob, que soltó con suavidad a las tuzas en el plató y las guió con la rama hacia sus posiciones. Puse la cámara en funcionamiento y al oír su fuerte zumbido el auditorio prorrumpió en un coro de apreciativos «Ahs». En aquel mismo momento, un niño que llevaba una calabaza entró en el recinto y, sin hacer caso del numeroso público, se acercó a Bob y le tendió su mercancía. Yo me hallaba totalmente absorto enfocando la cámara, por lo que dediqué muy poca atención al diálogo que se entabló entre Bob y el niño.

—¿Qué ser esto? —inquirió Bob, cogiendo la calabaza, que estaba tapada con hojas verdes.

—Un buey —dijo el niño, lacónico.

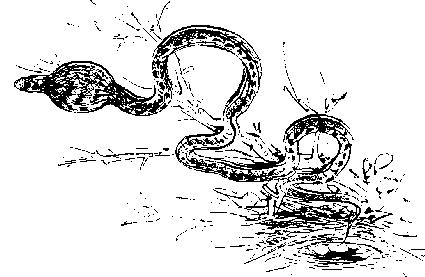

En vez de intentar averiguar algo más sobre la naturaleza del buey, Bob levantó la tapadera de hojas que bloqueaban el cuello de la calabaza. El resultado no sólo le sorprendió a él, sino a todos los demás. Casi dos metros de mamba verde, ágil e irritada en extremo, salieron de la calabaza como impulsados por un resorte y cayeron al suelo.

—¡Vigilad vuestros pies! —gritó Bob, para ponernos sobre aviso.

Desvié la vista de la cámara y tuve la inquietante visión de una mamba verde deslizándose con decisión entre los pies del trípode en dirección a mis propios pies. Di un salto hacia adelante y hacia atrás con la gracia alada que sólo podría haber emulado una prima ballerina pisando con fuerza una tachuela. Inmediatamente estalló un alboroto increíble. La serpiente me pasó de largo y se dirigió hacia Sophie a una velocidad alarmante. Ella le echó una ojeada y decidió que la prudencia es la mejor parte del valor; agarró su lápiz, bloc y, por alguna oscura razón, su silla plegable y corrió como una liebre hacia las apretadas filas de los consejeros. Por desgracia, éste era también el camino que la serpiente quería seguir, de modo que se lanzó en su persecución. Los consejeros miraron a Sophie, que al parecer guiaba a la serpiente hacia ellos, y no lo dudaron ni un instante: dieron media vuelta como un solo hombre y huyeron. Sólo el fon permaneció clavado en su asiento, tan apretado contra la mesa que no podía moverse.

—¡Busca un palo! —grité a Bob y corrí tras la serpiente.

Sabía, por supuesto, que el reptil no tenía intención de atacar a nadie y que sólo trataba de poner la máxima distancia entre él y nosotros. Sin embargo, cuando hay cincuenta africanos presas del pánico, todos descalzos, corriendo como locos en todas direcciones para escapar de una serpiente asustada y letal, siempre es posible un accidente.

Según Jacquie, la escena era fantástica. Los miembros del consejo corrían a través del recinto, perseguidos por Sophie, perseguida a su vez por la serpiente, a la cual perseguía yo, que era perseguido a mi vez por Bob armado con un palo. Ante mi gran alivio, la mamba había pasado de largo ante el fon quien al ver que el frente de batalla se alejaba de él, se quedó sentado y no hizo nada más constructivo que servirse un rápido trago para calmar sus destrozados nervios.

Por fin Bob y yo logramos acorralar a la mamba contra la escalera de la Casa de Reposo, donde la inmovilizamos con el palo, la recogimos y la metimos en una de nuestras grandes bolsas para serpientes. Volví al lado del fon, mientras los consejeros se acercaban desde todos los puntos cardinales para reunirse con su soberano. Si en cualquier otra parte del mundo hubiéramos obligado a huir a un puñado de dignatarios introduciendo a una serpiente en un círculo, habríamos tenido que sufrir interminables recriminaciones, malas caras, dignidad ofendida y demás agotadoras exhibiciones de la naturaleza humana. Pero no ocurre así con los africanos. El fon estaba sonriente en su silla. Los consejeros se acercaron riendo y charlando, haciendo crujir los dedos por el peligro pasado, burlándose unos de otros por la desordenada huida y en general disfrutando del aspecto humorístico de la situación.

—¿Tú haberla atrapado, amigo mío? —preguntó el fon, al momento que me servía una generosa dosis de mi propio whisky.

—Sí —contesté, tomando el vaso con agradecimiento—, nosotros atraparla.

El fon se inclinó hacia mí por encima de la mesa y me sonrió con expresión socarrona.

—¿Tú haber visto correr a mi pueblo? —preguntó.

—Sí, correr mucho —asentí.

—Tener miedo —explicó el fon.

—Sí. Esa serpiente ser muy mala.

—Cierto, cierto, ser muy mala —convino el fon—. Todos estos hombres pequeños, pequeños temer demasiado a la serpiente.

—Sí.

—Yo no temer a esa serpiente —aseguró el fon—. Todo mi pueblo correr… temer demasiado… pero yo no correr.

—No, amigo mío, ser verdad… tú no correr.

—Yo no temer a esa serpiente —repitió, por si yo no lo había entendido.

—Ser verdad. En cambio, la serpiente temerte a ti.

—¿Temerme a mí? —preguntó, perplejo.

—Sí, esa serpiente no poder morderte… ser serpiente mala, pero no poder matar al fon de Bafut.

El fon rió a mandíbula batiente ante esta muestra de descarada adulación y entonces, al recordar la huida de sus consejeros, volvió a reír y éstos le imitaron. Al final, todavía retorciéndose de risa por el divertido incidente, se marcharon y nosotros pudimos oír su charla y sus carcajadas hasta mucho después de que hubieran desaparecido. Aquélla fue la única ocasión que conozco en que una mamba verde haya provocado una conmoción diplomática.