Capítulo 3

EL BUEY DEL FON

A nuestro regreso de Eshobi, Jacquie y yo cargamos en nuestro camión las jaulas de los animales obtenidos hasta entonces y partimos hacia Bafut, dejando a Bob y Sophie unos días más en Mamfe para que intentaran conseguir más animales de la selva tropical.

El viaje de Mamfe a las tierras altas era largo y aburrido, pero siempre ejercía sobre mí cierta fascinación. Para empezar, la carretera atravesaba la espesa selva del valle en que se asentaba Mamfe. El camión daba ruidosos tumbos por el camino de tierra roja, entre árboles gigantes, festoneados de enredaderas y lianas alrededor de las cuales volaban pequeñas bandadas de cálaos, que graznaban como locos, o parejas de turacos verdes con alas purpúreas que refulgían en el aire. En los árboles muertos que bordeaban la carretera, lagartos anaranjados, azules y negros competían con los martines pescadores pigmeos en la caza de arañas, langostas y otros suculentos bocados que se encontraban entre las flores moradas y blancas del convólvulo. En el fondo de cada valle diminuto fluía un riachuelo, dotado de un crujiente puente de madera, y cuando el camión pasaba por encima, grandes nubes de mariposas se elevaban de la tierra húmeda de ambas orillas y se arremolinaban brevemente en torno al capó. Al cabo de un par de horas la carretera empezaba a subir, casi imperceptiblemente al principio, en una serie de grandes curvas que zigzagueaban por la selva y aquí y allí podían admirarse en el lindero los gigantescos helechos árboles, parecidos a fuentes verdes surgidas milagrosamente entre la maleza. A medida que se subía, la selva cedía el paso a trechos aislados de pradera, emblanquecida por el sol.

Después, poco a poco, como si nos despojáramos de una gruesa capa verde, la selva empezaba a retirarse y la pradera ocupaba su lugar. Los alegres lagartos cruzaban el camino, borrachos de sol, y bandadas de minúsculos pinzones irrumpían de la maleza y pasaban por delante de nosotros, parecidos, gracias a su plumaje escarlata, a cascadas de chispas procedentes de una hoguera gigantesca. El camión seguía adelante con gran estruendo, a sacudidas y expeliendo vapor del radiador mientras hacía el último y violento esfuerzo para llegar a la cima de la escarpada pendiente. A nuestras espaldas quedaba la selva de Mamfe, con un millón de tonalidades verdes, y frente a nosotros se extendía la pradera, centenares de kilómetros de ondulantes montañas que se prolongaban hasta los horizontes más remotos y difusos, montañas doradas y verdes, rozadas por las sombras de las nubes, distantes y hermosas bajo el sol. El conductor llevó el camión hasta la cumbre de la colina y allí lo detuvo con una sacudida, levantando un surtidor de polvo rojizo que nos envolvió tanto a nosotros como a nuestras pertenencias. Entonces nos dedicó la sonrisa feliz de un hombre que ha llevado a cabo algo muy importante.

—¿Por qué detenernos? —pregunté.

—Yo ir a hacer pipí —explicó con franqueza, desapareciendo entre la larga hierba de la cuneta.

Jacquie y yo salimos encorvados de la candente cabina y fuimos a la parte posterior del camión para ver cómo estaban nuestros animales. Philip, sentado rígidamente sobre una lona, volvió hacia nosotros una cara roja por el polvo. Su sombrero de paño, que antes de partir era de un gris perla muy delicado, también estaba teñido de rojo. Estornudó con violencia detrás de un pañuelo verde y me dirigió una mirada de reproche.

—Demasiado polvo, Sah —me dijo a gritos, por si el hecho había escapado a mi observación.

Como a Jacquie y a mí nos envolvía casi la misma cantidad de polvo en la cabina del camión, no pude compadecerme de él.

—¿Cómo están los animales? —pregunté.

—Bien, Sah. Pero este perro de selva, Sah, ser demasiado fiero.

—¿Por qué? ¿Qué hacer?

—Destrozar mi almohada, Sah —contestó, indignado.

Eché una mirada a Ticky, la mangosta de patas negras. Para amenizar el tedio del viaje, había sacado la pata por entre los barrotes y empujado poco a poco hacia la jaula la pequeña almohada que formaba parte de la ropa de cama de nuestro cocinero. Estaba sentada sobre los restos, muy satisfecha de sí misma, rodeada de plumas blancas como la nieve.

—No importa —consolé a Philip—, te compraré una nueva. Pero tú vigilar tus otras cosas, ¿eh? O también te las destrozará.

—Sí, Sah, yo vigilar —respondió Philip, lanzando una mirada siniestra a la emplumada Ticky.

Continuamos la marcha por la pradera verde, dorada y blanca, bajo un cielo azul veteado por finas guedejas de nube blanca mecidas por el viento como frágiles rizos de lana de oveja. Todo en aquel paisaje parecía obra del viento. Las grandes rocas grises estaban talladas y cinceladas por él en formas fantásticas; la larga hierba se curvaba y convertía en un océano de olas congeladas por la fuerza de sus embates y los árboles pequeños estaban inclinados, retorcidos y distorsionados por sus ráfagas. Y todo el paisaje vibraba y cantaba con el viento, silbando suavemente en la hierba, haciendo crujir y gemir a los árboles pequeños y ululando y retumbando en torno a las imponentes cornisas de roca.

Continuamos el viaje a Bafut y hacia el final del día el cielo se tiñó de oro pálido. Luego, mientras el sol se ocultaba tras el último ribete de montañas, el mundo quedó envuelto en un crepúsculo verde y fresco y en la penumbra el camión dobló con estrépito el último recodo y se detuvo en el centro de Bafut, ante el recinto del fon. A la izquierda se extendía el vasto patio detrás del cual se hallaban los grupos de chozas donde vivían las esposas y los hijos del fon. En el lugar más alto, dominándolo todo, se erguía la gran choza que cobijaba al espíritu de su padre y muchos otros espíritus menores y que parecía una monstruosa colmena, ennegrecida por el tiempo, contra el jade del cielo nocturno. A la derecha del camino, encaramada en la cima de una loma, se levantaba la Casa de Reposo del fon, semejante a una villa italiana de dos plantas, construida con piedra y provista de un tejado de primorosas tejas. Tenía la forma de una caja de zapatos y tanto la primera como la segunda planta estaban rodeadas de amplias verandas festoneadas de buganvilla cubierta de flores rosadas y rojas.

Cansados, nos apeamos del camión y supervisamos la descarga de los animales y su instalación en la veranda del piso superior. Después descargaron el resto del equipo y, mientras nosotros realizábamos vagos intentos de eliminar el polvo rojizo de nuestros cuerpos, Philip recogió los restos de su ropa de cama, su caja de utensilios culinarios y comida y se dirigió hacia las dependencias de la cocina a paso rígido y brusco, como si perteneciera a una patrulla militar enviada a sofocar una pequeña pero molesta insurrección. Cuando hubimos alimentado a todos los animales, reapareció con una cena asombrosamente buena y, una vez dimos cuenta de ella, nos desplomamos sobre la cama y caímos en un sueño profundo.

A la mañana siguiente, bajo la fresca luz del amanecer, fuimos a presentar nuestros respetos a nuestros anfitrión, el fon de Bafut. Cruzamos el gran patio y nos metimos en el laberinto de diminutas plazas y pasajes formados por las chozas de las esposas del fon. Al cabo de un rato nos encontramos en un pequeño patio sombreado por un inmenso guayabo, en el que se levantaba la villa del fon, pequeña, primorosa, construida con piedra y provista de una ancha veranda que se extendía por todo un lado de la casa. Y al final de la escalera que conducía a esta veranda nos esperaba mi amigo, el fon de Bafut.

Alto y esbelto, llevaba una sencilla túnica blanca bordada de azul y se tocaba con un pequeño casquete de los mismos colores. Iluminaba su rostro la alegre y traviesa sonrisa que yo conocía tan bien y nos alargaba en son de saludo una mano larga y enorme.

—Iseeya, amigo mío —grité, subiendo con premura la escalera.

—Bienvenido, bienvenido… por fin llegar… bienvenido —exclamó, envolviendo mi mano con su inmensa palma, codeándome los hombros con su largo brazo y dándome repetidas palmadas de afecto.

—¿Tú estar bien, amigo mío? —pregunté, mirándole a la cara.

—Yo bien, yo bien —contestó, sonriendo.

Se me antojó una respuesta insuficiente, pues su aspecto era inmejorable. Ocho años atrás, en mi última visita debía de tener ya más de setenta y parecía haber capeado mejor que yo los años transcurridos. Le presenté a Jacquie, secretamente divertido por el contraste. El fon, que medía un metro noventa y daba la impresión de ser aún más alto a causa de su vestimenta, sonreía desde sus alturas a Jacquie, de un metro cincuenta y cinco, cuya mano se perdía como la de un niño en las profundidades de aquella manaza negra.

—Venir, entrar dentro —invitó y, agarrándonos las manos, nos hizo entrar en la villa.

El interior era tal como lo recordaba, una habitación fresca y agradable con pieles de leopardo en el suelo y sofás de madera bellamente tallada, rebosantes de almohadones. Nos sentamos y una de las esposas del fon se acercó con una bandeja llena de vasos y botellas. El fon vertió un generoso chorro de whisky escocés en cada vaso y nos alargó el nuestro con una sonrisa radiante. Contemplé los diez centímetros de alcohol puro del fondo de mi vaso y suspiré. Era evidente que el fon, por más cosas que hubiera hecho en mi ausencia, no había pasado a engrosar las filas de los abstemios.

—¡Salud! —brindó y vació de un trago la mitad de su whisky.

Jacquie y yo bebimos un sorbito del nuestro.

—Amigo mío —dije—, soy demasiado feliz de volver a verte.

—¡Ua! ¿Feliz? —respondió el fon—. Yo también ser feliz de verte. Cuando alguien decirme que tú volver al Camerún, yo ser demasiado feliz.

Bebí otro cauto sorbo.

—Alguien decirme que tú enfadarte conmigo porque yo escribir un libro sobre los tiempos felices que nosotros pasar juntos, así que yo tener miedo de volver a Bafut —confesé.

El fon frunció el ceño.

—¿Qué clase de hombre decirte esto? —preguntó, furioso.

—Decírmelo un europeo.

—¡Ah! Un europeo —repitió, encogiéndose de hombros, como sorprendido de que yo creyera algo dicho por un blanco—. Ser mentira.

—Me alegro —dije, muy aliviado—. Si yo creer que tú enfadarte conmigo, mi corazón no ser feliz.

—No, no, yo no enfadarme contigo —aseguró, vertiendo otro gran chorro de whisky en mi vaso antes de que pudiera evitarlo—. Este libro que tú escribir… gustarme mucho… tú dar a conocer mi nombre por todo el mundo… toda clase de personas oír mi nombre… esto ser muy bueno.

Comprendí una vez más que había subestimado las facultades del fon; resultaba evidente que se había dado cuenta de que cualquier publicidad es mejor que ninguna.

—Ahora —prosiguió— mucha, mucha gente venir a Bafut, gente muy, muy distinta, y todos enseñarme tu libro y mi nombre dentro… Esto ser muy bueno.

—Sí, muy bueno —asentí, bastante aturdido.

No tenía idea de haber convertido al fon, sin proponérmelo, en una celebridad literaria.

—Aquella vez que yo ir a Nigeria —dijo, mirando la botella de whisky a contraluz, en actitud pensativa—, aquella vez que ir a Lagos a conocer a esa reina, todos los invitados europeos haber leído tu libro. Mucha, mucha gente pedirme que yo escribir mi nombre dentro de tu libro.

Le miré con la boca abierta; la idea del fon en Lagos, sentándose a firmar autógrafos en ejemplares de mi libro me dejaba sin habla.

—¿Gustarte la reina? —preguntó Jacquie.

—¡Ua! ¿Gustarme? Gustarme demasiado. Una mujer estupenda, pequeña, muy pequeña, igual que tú. Pero tener mucha energía, no caber duda. ¡Ua! Esa mujer tener mucha energía.

—¿Gustarte Nigeria? —inquirí.

—No gustarme —respondió con firmeza el fon—. Hacer demasiado calor. Sol, sol, sol, yo sudar y sudar. Pero esa reina tener mucha energía… ella andar, andar mucho y no sudar nunca. Una mujer estupenda.

Rió entre dientes al recordarla y, distraído, volvió a llenar los tres vasos.

—Yo regalar a esa reina un diente de elefante. ¿Tú saberlo? —me preguntó.

—Sí, saberlo —contesté, recordando el magnífico colmillo tallado con que el Camerún había obsequiado a Su Majestad.

—Darle ese diente de parte de todo el pueblo del Camerún —explicó—. Esa reina estar sentada en una silla y yo acercarme despacio, despacio para darle el diente. Ella cogerlo. Entonces todos los europeos decir que no ser bueno enseñar el culo a esa reina y que ser necesario andar hacia atrás. Así que yo andar hacia atrás. ¡Ua! Vaya paso, ¿eh? Ellos temer que yo caerme, pero yo andar despacio y no caerme ni una vez… aunque tener mucho miedo.

Se rió hasta que los ojos se le llenaron de lágrimas al pensar en sí mismo bajando de espaldas los escalones delante de la reina.

—Nigeria no ser buen lugar —añadió—, demasiado calor… yo sudar.

Vi que al hacer mención del sudor sus ojos volvían a posarse en la botella de whisky, por lo que me apresuré a levantarme y dije que debíamos irnos porque aún teníamos que deshacer el equipaje. El fon salió con nosotros al soleado patio y, cogiendo nuestras manos, nos miró ansiosamente a la cara.

—Por la tarde volver, ¿eh? —urgió—. Nosotros beber, ¿eh?

—Sí, por la tarde volver —le aseguré.

Dedicó a Jacquie una sonrisa radiante.

—Por la tarde yo enseñarte qué felices ser los tiempos que pasar en Bafut —prometió.

—Muy bien —dijo Jacquie, sonriendo con valentía.

El fon agitó las manos en un elegante ademán de despedida y dio media vuelta para volver a su villa, mientras nosotros regresábamos a la Casa de Reposo arrastrando los pies.

—No creo que me apetezca desayunar después de todo ese whisky —dijo Jacquie.

—Pues no ha sido nada —protesté—, sólo un modesto aperitivo con que empezar el día. Espera a esta noche.

—Esta noche no beberé… Lo dejaré para vosotros dos —declaró Jacquie con voz firme—. Tomaré una sola copa y basta.

Mientras atendíamos a los animales después del desayuno, miré por casualidad hacia la veranda y vi a un reducido grupo de hombres acercarse a la casa por el camino. Cuando pude distinguirlos mejor, advertí que todos llevaban un cesto de rafia o una calabaza con una tapadera de hojas verdes. Apenas podía creer que trajeran animales tan pronto, porque generalmente se requiere una semana para que cunda la noticia y los cazadores empiecen a traer animales. Pero mientras los miraba conteniendo el aliento, ellos dejaron el camino y subieron el largo tramo de escalones hasta la veranda, charlando y riendo entre sí. Cuando llegaron arriba, todos enmudecieron y colocaron su mercancía en el suelo con mucho cuidado.

—Iseeya, amigos míos —saludé.

—Buenos días, masa —dijeron a coro, sonriendo.

—Bueno, ¿qué ser todo esto?

—Bueyes, Sah —contestaron.

—Pero ¿cómo saber que yo venir a Bafut a comprar bueyes? —pregunté, muy perplejo.

—Eh, masa, el fon decírnoslo —respondió uno de los cazadores.

—Dios mío, si el fon ha hecho correr la noticia antes de nuestra llegada, nos veremos inundados sin darnos cuenta —dijo Jacquie.

—Ya lo estamos —observé, contemplando el grupo de recipientes que había a mis pies— y todavía no hemos desempaquetado las jaulas. Bueno, supongo que ya nos arreglaremos. Veamos lo que nos han traído.

Me agaché, cogí una bolsa de rafia y la levanté.

—¿Qué hombre traer esto? —inquirí.

—Yo, Sah.

—¿Qué haber dentro?

—Un squill-lill, Sah.

—¿Qué es un squill-lill? —preguntó Jacquie, mientras yo empezaba a desatar el cordel de la bolsa.

—No tengo la menor idea —contesté.

—En este caso, ¿no sería mejor preguntarlo? —sugirió Jacquie con gran sentido práctico—. Que nosotros sepamos, igual podría ser una cobra o algo parecido.

—Sí, tienes razón —concedí, deteniéndome.

Me volví hacia el cazador, que me observaba con ansiedad.

—¿Cómo ser este animal llamado squill-lill?

—Un buey pequeño, Sah.

—¿No ser buey malo? ¿No comer hombres?

—No, Sah, nada de eso. Ser un squill-lill pequeño, Sah… muy pequeño.

Fortalecido por este conocimiento, abrí la bolsa y eché una mirada a su interior. En el fondo, retorciéndose inquieta sobre un lecho de hierba, yacía una minúscula ardilla de unos ocho centímetros de longitud. No podía tener más de unos días, porque aún estaba cubierta por el vello limpio y brillante de las crías y todavía era ciega. La saqué con cuidado y la sostuve en la mano mientras ella emitía débiles chillidos y parecía salida de una caja sorpresa navideña; la boquita rosada formaba una O, como la de un niño de coro, y las patas diminutas resbalaban sobre mis dedos. Esperé con paciencia a que se extinguiera el acceso de antropomorfismo de mi mujer.

—Bueno —dije—, si la quieres, quédatela, pero te advierto que será muy difícil de alimentar. La única razón que se me ocurre para intentarlo es que se trata de una cría de orejas negras, una especie rarísima.

—Oh, todo irá bien —observó Jacquie con optimismo—. Es fuerte, lo cual supone una gran ventaja.

Suspiré, recordando a las innumerables crías de ardilla con las que había luchado en diversas partes del mundo, cada una más estúpida y propensa a la autodestrucción que la anterior. Me volví hacia el hombre que la había cazado.

—Este buey ser muy bonito, amigo mío, y gustarme demasiado, pero ser pequeño, ¿eh? Muchas veces morirse, ¿eh?

—Sí, Sah —convino el cazador con expresión grave.

—Por esto yo pagarte dos chelines ahora y darte un libro. Tú volver dentro de quince días, ¿eh?, y si la cría aún vive, yo pagarte cinco chelines más, ¿de acuerdo?

—Sí, Sah, de acuerdo —respondió, sonriendo alegremente.

Le di dos chelines y extendí un pagaré por los otros cinco chelines, que él guardó con mucho cuidado en un pliegue de su sarong.

—Procura no extraviarlo —avisé—. Si perderlo, yo no pagarte.

—No, masa, yo no perderlo —me aseguró con una sonrisa.

—Fíjate en el colorido; es precioso —exclamó Jacquie, contemplando a la ardilla que sostenía en las manos ahuecadas.

En aquel punto estaba de acuerdo con ella. La cabeza, diminuta, era anaranjada y tenía un ribete negro muy bien dibujado detrás de cada oreja, como si su madre no la hubiese lavado con esmero. El cuerpo tenía motas negras en el lomo y el vientre era amarillo pálido, mientras la ridícula cola tenía la parte superior verde oscuro y la inferior de un anaranjado rabioso.

—¿Cómo la llamaré? —preguntó Jacquie.

Eché una ojeada al trémulo animalito, que seguía haciendo prácticas orales en su palma.

—Llámala como la ha llamado el cazador: Pequeña Squill-lill —sugerí.

Y así la bautizamos, aunque por comodidad lo abreviamos muy pronto, dejándolo en Pequeña.

Mientras atendía a este problema de nomenclatura, destapaba otro cesto de rafia sin tomar la precaución de preguntar al cazador por su contenido, así que cuando cometí la imprudencia de desatar la bolsa, apareció una cara de rata, pequeña y afilada que me mordió con fuerza en el dedo, profirió un estridente chillido de rabia y volvió a desaparecer en el fondo del cesto.

—¿Qué demonios ha sido eso? —preguntó Jacquie, mientras yo me chupaba el dedo y maldecía y todos los cazadores gritaban a coro: «Sentirlo, Sah, sentirlo, Sah», como si fueran colectivamente culpables de mi insensatez.

—Esta diabólica monada es una mangosta pigmea —expliqué—. Teniendo en cuenta su tamaño, son los animales más fieros de Bafut y su grito es el más penetrante que he oído, exceptuando quizá el del tití.

—¿Dónde la meteremos?

—Tendremos que desempaquetar algunas jaulas. La dejaré en la bolsa hasta que haya terminado con todo esto —respondí, volviendo a atar la bolsa con mucho cuidado.

—Es estupendo tener dos especies diferentes de mangosta —dijo Jacquie.

—Sí —convine, succionándome el dedo—. Delicioso.

Los demás recipientes, una vez examinados, no revelaron nada más excitante que tres sapos comunes, una pequeña víbora verde y cuatro pájaros tejedores que no necesitaba, así que, después de rechazarlos y despedir a los cazadores, me consagré a la tarea de dar cobijo a la mangosta pigmea. Una de las peores cosas que pueden hacerse durante una cacería de animales vivos es no ir bien provisto de jaulas. Yo había cometido este error en mi primera expedición; aunque llevábamos un equipo muy variado, no incluí jaulas ya construidas, pensando que nos sobraría tiempo para armarlas una vez llegados a nuestro destino. El resultado fue que la primera remesa de animales nos cogió desprevenidos y cuando, después de luchar todo el día y toda la noche, logramos alojarlos de manera adecuada, la segunda oleada de animalitos nos puso ante el mismo dilema. En un momento dado llegué a tener nada menos que seis animales diferentes atados con cuerdas a mi camastro. Después de semejante experiencia he tomado siempre la precaución de llevar conmigo en todos los viajes suficientes jaulas plegables para poder, llegado el caso, acomodar por lo menos a los primeros cuarenta o cincuenta ejemplares.

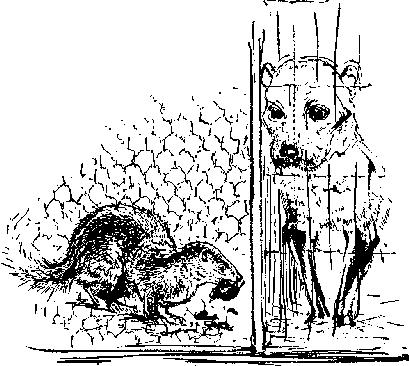

Monté una de nuestras jaulas especiales, la llené de hojas secas de banano y metí en ella a la mangosta pigmea sin sufrir ninguna otra mordedura. Se quedó en el centro de la jaula, mirándome con ojos brillantes y manteniendo en el aire una de sus delicadas patas, y empezó a emitir un grito de rabia tras otro hasta que hizo vibrar nuestros oídos. El sonido era tan penetrante y doloroso que, desesperado, eché un gran trozo de carne dentro de la jaula. La mangosta se abalanzó sobre el bocado, lo sacudió vigorosamente para cerciorarse de que estaba muerto y se lo llevó a un rincón, donde se instaló para comérselo. Aunque siguió gritándonos, los sonidos eran apagados por la masticación. Puse la jaula junto a la ocupada por Ticky y me senté a observar.

A primera vista, nadie habría creído que los dos animales podían estar emparentados, ni siquiera remotamente. La mangosta de patas negras, aunque aún era una cría, medía más de medio metro de longitud y unos veinte centímetros de altura. Tenía una cara chata, algo perruna, y ojos oscuros, redondos y un poco saltones. El cuerpo, la cabeza y la cola eran de color crema, mientras las esbeltas patas eran marrones, casi negras. Delicada, ágil y sinuosa, me recordaba a una belle-amie parisiense de cutis fino, vestida únicamente por un par de medias de seda negras. En cambio, la mangosta pigmea lo era todo menos parisiense. Incluyendo la cola, medía unos veinticinco centímetros de longitud, tenía una cara pequeña y puntiaguda, hocico rosado y circular y ojos menudos y chispeantes del color del jerez. El pelaje, bastante largo y espeso, era color de chocolate oscuro con alguna manchita de tono jengibre.

Ticky, con sus habituales aires de grande dame, miró desde su jaula a la recién llegada con expresión de horror y la observó, fascinada, gritar y gruñir mientras devoraba su sanguinolento trozo de carne. Ella era muy delicada y escrupulosa con la comida y jamás se habría portado de modo tan grosero, gritando con la boca llena y dando en general la impresión de no haber comido un plato decente en su vida. Miró a la pigmeo unos minutos y luego resopló con desdén, dio dos o tres elegantes vueltas, se acurrucó y se quedó dormida. La pigmeo, impertérrita ante tal comentario sobre su conducta, continuó gritando y mordisqueando los restos de su ensangrentada ración. Cuando hubo engullido el último trocito e inspeccionado bien el terreno por si había quedado algo, se sentó, pasó un rato rascándose con energía y por fin se acurrucó y también concilio el sueño. La despertamos una hora después a fin de grabar su voz para la posteridad y entonces profirió tales gritos de rabia e indignación, que nos vimos obligados a trasladar el micrófono al otro extremo de la veranda. Sin embargo, al atardecer no sólo habíamos conseguido grabar la voz de la mangosta pigmea, sino también la de Ticky y desempaquetado el noventa por ciento de nuestro equipo, de ahí que nos bañáramos, cambiáramos de ropa y cenáramos muy satisfechos de nosotros mismos.

Después de la cena nos armamos de una botella de whisky y una abundante provisión de cigarrillos y nos dirigimos hacia la casa del fon a la luz de una linterna. El aire era cálido y sofocante y olía a humo de fuego de leña y a tierra recalentada por el sol. Los grillos cantaban y tintineaban en los bordes del camino y los murciélagos fruteros graznaban y aleteaban entre las ramas y los oscuros árboles frutales que rodeaban el gran patio del fon, donde un grupo de sus hijos jugaban en círculo dando palmadas y cantando. En la distancia, entre los árboles, un pequeño tambor emitía un latido irregular. Sorteamos el laberinto de chozas de las esposas, cada una iluminada por el resplandor rojo del fuego de la cocina y fragante por el olor del ñame asado, los plátanos fritos y la carne estofada, y el fuerte tufo del pescado en salazón. El fon nos esperaba en los escalones de su villa, gigantesco en la penumbra, y su túnica crujió en el momento de estrecharnos las manos.

—Bien venidos, bien venidos —saludó, con radiante sonrisa—. Venir, nosotros entrar dentro.

—Yo traer whisky para alegrar nuestro corazón —dije, blandiendo la botella mientras entrábamos en la casa.

—¡Ua! Muy bien, muy bien —exclamó el fon, riendo entre dientes—. El whisky ser buena cosa para hacer feliz a un hombre.

Llevaba una maravillosa túnica amarilla y escarlata que resplandecía como una piel de leopardo a la luz de las lámparas y en una de sus delgadas muñecas lucía un grueso brazalete de marfil, bellamente tallado. Nos sentamos y esperamos en silencio a que terminase el solemne ritual de servir la primera bebida. Luego, cuando cada uno de nosotros tenía en la mano un vaso lleno de whisky puro, el fon se volvió hacia nosotros con su amplia y traviesa sonrisa.

—¡Saluuud! —brindó, levantando el vaso—. Esta noche nosotros pasar un rato divertido.

Y así empezó lo que más adelante dimos en llamar La Noche de la Resaca.

Mientras bajaba el nivel de la botella de whisky, el fon volvió a contarnos su viaje a Nigeria, el calor que hacía y lo mucho que había sudado. Su admiración por la reina no conocía límites porque, como señaló, él, que estaba en su propio país, se resentía del calor, y en cambio la reina era capaz de hacer el doble de ejercicio y conservar su aspecto fresco y encantador. Estos elogios profusos y sin duda sinceros se me antojaron bastante extraordinarios, porque el fon pertenecía a una sociedad que consideraba a las mujeres simples bestias de carga.

—¿A ti gustarte la música? —preguntó a Jacquie, cuando hubo agotado el tema del viaje a Nigeria.

—Sí —contestó Jacquie—, me gusta mucho.

El fon la miró con una sonrisa radiante.

—¿Tú recordar mi música? —me preguntó.

—Sí, recordarla. Tu música ser muy buena, amigo mío.

El fon emitió un gruñido de divertido placer.

—Tú escribir sobre mi música en tu libro, ¿eh?

—Sí, en efecto.

—Y también —continuó el fon, yendo al grano— escribir sobre el baile y lo mucho que nosotros divertirnos, ¿eh?

—Sí… el baile ser muy divertido.

—¿Gustarte enseñar a tu esposa la clase de baile que bailar aquí en Bafut? —preguntó, apuntándome con un largo índice.

—Sí, gustarme demasiado.

—Estupendo, estupendo… ahora, ir a bailar a casa de baile —decidió, levantándose majestuosamente y reprimiendo un eructo con una de sus delgadas manos. Dos de sus esposas, hasta aquel momento silenciosas en un segundo plano, se adelantaron, solícitas, cogieron la bandeja de bebidas y salieron a toda prisa mientras el fon nos conducía a través del recinto hacia la casa de baile.

La casa de baile era un edificio grande y cuadrado, no muy diferente del ayuntamiento convencional, pero con suelo de tierra y ventanas muy pequeñas y escasas en número. En un extremo del salón había una hilera de sillones de mimbre que constituían una especie de palco real, de cuya pared pendían fotografías enmarcadas de diversos miembros de la realeza. Nuestra entrada fue saludada por unas cuarenta o cincuenta esposas con los extraños y estridentes ululatos que eran la bienvenida habitual y que se conseguían gritando con fuerza y dando rápidas palmadas ante la boca al mismo tiempo. El estrépito era ensordecedor. Todos los consejeros, que lucían sus túnicas de gala, palmoteaban del mismo modo, contribuyendo así a la algarabía general. Casi ensordecidos por este saludo, Jacquie y yo fuimos instalados en dos sillones, uno a cada lado del fon; colocaron delante de nosotros la mesa de bebidas y el fon, recostado en el respaldo de su asiento, nos observó a ambos con una sonrisa feliz.

—Ahora, a divertirnos —anunció, llenando la mitad de nuestros vasos con una botella recién abierta.

—Saluuud —brindó.

—Chin, chin —respondí, distraído.

—¿Qué haber dicho? —preguntó el fon con interés.

—¿Qué? —inquirí, perplejo.

—Tú decir algo nuevo.

—Oh, ¿chin-chin, tal vez?

—Sí, sí, eso.

—Ser algo que decir antes de beber.

—¿Lo mismo que salud? —preguntó, intrigado.

—Sí, lo mismo.

Permaneció en silencio unos segundos, moviendo los labios, comparando al parecer los respectivos méritos de los dos brindis. Luego volvió a alzar el vaso.

—Shin-shin —dijo.

—¡Saluuud! —respondí y el fon se apoyó en el respaldo y se abandonó a un paroxismo de hilaridad.

Mientras tanto llegó la banda, que estaba compuesta de cuatro muchachos y dos esposas del fon; los instrumentos eran tres tambores, dos flautas y una calabaza llena de maíz seco que producía un agradable rumor parecido al de la marimba. Se organizaron en un extremo de la casa de baile y tocaron unos acordes experimentales en los tambores, observando con expectación al fon. Éste, una vez repuesto de la risa, ladró una orden imperiosa y dos de sus esposas colocaron una mesita en el centro de la pista y pusieron una lámpara sobre ella. Los tambores volvieron a sonar, como a la expectativa.

—Amigo mío —dijo el fon—, ¿tú recordar el baile europeo que enseñarme cuando venir antes a Bafut?

—Sí —contesté—, recordarlo.

Se refería a una de sus fiestas en la que, después de haber gozado liberalmente de la hospitalidad del fon, les había enseñado, a él, a sus consejeros y a sus esposas, a bailar la conga. Fue un clamoroso éxito, pero después de los ocho años transcurridos desde entonces, pensaba que el fon lo habría olvidado por completo.

—Yo enseñarte —dijo, con los ojos brillantes.

Ladró otra orden y unas veinte de sus esposas salieron a la pista y formaron un círculo alrededor de la mesa, cada una de ellas agarrada con firmeza a la cintura de la que la precedía. Después adoptaron una posición extraña, medio acurrucadas, como la de los corredores al principio de una carrera, y esperaron.

—¿Qué van a hacer? —murmuró Jacquie.

Las miré con malsana alegría.

—Creo —respondí, como si presenciara un sueño— que les ha hecho bailar la conga desde que me fui y ahora nos van a ofrecer una demostración.

El fon levantó su enorme mano y la banda entonó con entusiasmo una melodía bafutiana que tenía el inconfundible ritmo de la conga. Las esposas del fon, todavía en su extraña posición encorvada, empezaron a dar vueltas en torno a la lámpara, estirando sus piernas negras al sexto compás, con el ceño fruncido por la concentración. El efecto era delicioso.

—Amigo mío —declaré, conmovido ante aquella exhibición—, ser un baile magnífico.

—Maravilloso —terció Jacquie, entusiasmada—. Bailan muy bien.

—Éste ser baile que tú enseñarme —explicó el fon.

—Sí, recordarlo.

Se volvió hacia Jacquie, riendo entre dientes.

—Este hombre, tu marido, tener mucha energía… bailar, bailar, beber… ¡Ua! Nosotros divertirnos mucho.

La banda enmudeció tras algunas notas discordantes y las esposas del fon, sonriendo tímidamente al oír nuestros aplausos, se enderezaron y volvieron a sus lugares anteriores junto a la pared. El fon ladró una orden y trajeron una gran calabaza de vino de palma que fue distribuido entre las bailarinas, cada una de las cuales recibió su parte en las manos ahuecadas. Estimulado por esta vista, el fon llenó de nuevo todos nuestros vasos.

—Sí —prosiguió, recordando otra vez—, este hombre, tu marido, tener mucha energía para bailar y beber.

—Ya no tenerla —contesté—. Ahora ser viejo.

—No, no, amigo mío —protestó el fon, riendo—, el viejo ser yo, tú ser joven.

—Tú parecer más joven ahora que cuando yo venir antes a Bafut —declaré, convencido.

—Eso se debe a que tiene tantas esposas —dijo Jacquie.

—¡Ua! ¡No! —exclamó escandalizado el fon—. Mis esposas cansarme demasiado.

Echó una severa ojeada a la colección de hembras que se encontraban de pie en hilera junto a la pared y bebió un sorbo.

—Mis esposas engatusarme demasiado —añadió.

—Mi marido dice que yo le engatuso —dijo Jacquie.

—Tu marido ser hombre de suerte; sólo tener una esposa. Yo tener muchas —explicó el fon— y embaucarme todo el tiempo.

—Pero las esposas son muy útiles —explicó Jacquie.

El fon la miró con escepticismo.

—Si no se tienen esposas, no se pueden tener niños… los hombres no pueden tener hijos —comentó Jacquie, con sentido práctico.

Al fon le acometió tal acceso de hilaridad al oír esta observación, que llegué a temer que sufriera un ataque. Se recostó en el asiento y rió hasta que le rodaron lágrimas por las mejillas. Al cabo de un rato se incorporó y se secó los ojos, todavía estremecido por la risa.

—Esta mujer, tu esposa, tener cerebro —dijo, riendo y sirviendo a Jacquie una generosa dosis de whisky para celebrar su inteligencia—. Tú ser buena esposa para mí —agregó, dándole unas afectuosas palmadas en la cabeza—. Shin-shin.

Los componentes de la banda volvieron, secándose la boca, de alguna misteriosa tarea fuera de la casa de baile y, muy fortalecidos, al parecer, entonaron una de las melodías bafutianas preferidas por mí, la danza de las Mariposas, que tenía una cadencia muy agradable. Las esposas del fon salieron de nuevo a la pista y bailaron la deliciosa danza, todas en hilera, haciendo movimientos muy pequeños pero complicados con las manos y los pies; luego las dos primeras se dieron las manos, mientras la última iniciaba unos rápidos giros hacia arriba y abajo de la hilera hasta que caía hacia atrás y era sostenida y enderezada por las dos que habían unido sus manos. A medida que la danza progresaba y la música aceleraba el ritmo, la bailarina que representaba a la mariposa daba vueltas cada vez más rápidas y las dos de las manos entrelazadas la sostenían y enderezaban con entusiasmo cada vez mayor. Entonces, cuando el baile llegó a su punto culminante, el fon se levantó majestuosamente, entre los jubilosos gritos del auditorio, y se sumó a la hilera de sus esposas. Pronto empezó a girar arriba y abajo, convirtiendo su túnica escarlata y amarilla en una mancha de color, cantando con voz potente las palabras del estribillo.

—Yo bailar, bailar y nadie poder detenerme —entonó con alegría—, pero deber estar atento para no caer al suelo como la mariposa.

Siguió girando como una peonza ante la hilera de bailarinas, cantando con voz más estentórea que nadie.

—Ruego a Dios que no le dejen caer —dije a Jacquie, mientras observaba a las dos esposas, bajas y gordas, que con las manos unidas esperaban nerviosamente al principio de la hilera para recibir a su amo y señor.

El fon ejecutó un último y vigoroso giro y se lanzó de espaldas contra sus esposas, que lograron cogerle pero se tambalearon bajo el peso. Cuando el fon cayó en sus brazos, extendió tanto los suyos que durante un momento las esposas desaparecieron detrás de sus amplias mangas y él ofreció de verdad el aspecto de una mariposa gigantesca y multicolor. Nos dedicó una sonrisa radiante mientras se balanceaba en los brazos de sus esposas, con el casquete un poco torcido, hasta que ellas, con un esfuerzo, le ayudaron a enderezarse. Sonriendo y jadeando, se dirigió hacia nosotros y se desplomó en su sillón.

—Amigo mío, esta danza ser muy bella —encomié, admirado—. Tú demostrar una gran energía.

—Sí —convino Jacquie, a quien también había impresionado la exhibición—, tener mucha energía.

—Ser una buena danza, muy bonita —dijo el fon, riendo entre dientes y sirviendo automáticamente más whisky.

—Aquí en Bafut haber otra danza que gustarme demasiado —observé—, aquella que bailarse con una cola como abanico.

—Ah, sí, sí, ya sé cuál ser —respondió el fon—. La que bailar con colas de caballo.

—Eso es. Amigo mío, ¿tú enseñar este baile a mi esposa?

—Sí, claro que sí, amigo mío —contestó.

Hizo una seña, dio una orden y una esposa salió corriendo de la sala de baile. El fon se volvió y sonrió a Jacquie.

—Dentro de poco traer cola de caballo y nosotros bailar —le dijo.

Pronto la esposa volvió con un gran manojo de colas de caballo, blancas y sedosas, más o menos de medio metro de longitud, insertadas en mangos hechos con correas de cuero bellamente trenzadas. La cola del fon era especialmente larga y espesa y las correas usadas para el mango habían sido teñidas de azul rojo y oro. La blandió en el aire con movimientos de muñeca lánguidos y llenos de gracia y el pelo se onduló y flotó detrás de él como una nube de humo. Veinte de sus esposas, cada una armada con una cola, salieron a la pista y formaron un círculo. Él fue a colocarse en el centro; hizo ondear la cola de caballo, la banda empezó a tocar y dio comienzo el baile.

De todas las danzas bafutianas, la de la cola de caballo era sin duda la más hermosa y sensual. El peculiar ritmo, marcado por los tambores pequeños, que llevaban un compás agudo y entrecortado, tenía como fondo el fragoroso rumor de los tambores grandes y el sonido estridente de las flautas de bambú, cuya melodía no parecía guardar la menor relación con la de los tambores, pero que armonizaba con ella a la perfección. Las esposas del fon seguían este compás girando lentamente en el sentido de las manecillas del reloj, ejecutando con los pies pasos diminutos pero formalizados al tiempo que movían de un lado a otro las colas de caballo por delante de sus caras. Mientras tanto, el fon bailaba dentro del círculo en sentido contrario al reloj, inclinándose, pisando fuerte y retorciéndose de un modo curiosamente rígido y descoyuntado mientras agitaba en el aire la cola de caballo con torsiones de muñeca muy ágiles y flexibles en una serie de movimientos bellos y complicados. El efecto era extraño y casi indescriptible: las bailarinas parecían un campo de algas blancas mecidas por el movimiento del mar, mientras el fon, girando y pisoteando con las piernas rígidas, semejaba un extraño pájaro de plumas blancas absorto en una danza ritual de apareamiento entre su círculo de hembras. La contemplación de esta lenta pavana y los graciosos movimientos de las colas producían un curioso efecto hipnótico, de modo que incluso una vez terminada la danza con un fragor de tambores, se tenía la impresión de continuar viendo ante los ojos las colas blancas ondeando y confundiéndose entre sí.

El fon cruzó con elegancia la pista en dirección a nosotros, haciendo girar con ademán negligente su cola de caballo, y se dejó caer en su sillón. Sin aliento, sonrió a Jacquie.

—¿Gustarte mi baile? —preguntó.

—Ha sido bellísimo —contestó Jacquie—. Me ha gustado mucho.

—Bien, bien —dijo el fon, muy satisfecho.

Se inclinó hacia adelante e inspeccionó esperanzado la botella de whisky, pero en seguida vio que estaba vacía. Con tacto, me abstuve de mencionar que tenía más en la Casa de Reposo. El fon contempló la botella con expresión sombría.

—El whisky acabarse —observó.

—Sí —asentí con laconismo.

—Bueno —añadió él, sin darse por vencido—. Ahora beber ginebra.

Me alarmé, porque había esperado que a partir de ahora beberíamos algo inocuo como la cerveza para paliar los efectos de tanto alcohol puro. El fon gritó una orden a una de sus esposas, que salió corriendo y reapareció en seguida con una botella de ginebra y una de angostura. Para el fon beber ginebra significaba llenar medio vaso con ella y después colorearla a conciencia con angostura, lo cual podía poner fuera de combate a un elefante a veinte pasos. Jacquie, al ver al fon prepararme este cóctel, se apresuró a disculparse, diciendo que el médico le había prohibido beber ginebra. El fon, aunque dando a entender que tenía la peor opinión de un médico capaz de sugerir siquiera semejante cosa, aceptó la excusa con cortesía.

La banda volvió a tocar y todo el mundo salió a la pista y empezó a bailar, a solas o en pareja. Cuando el ritmo de la melodía lo permitió, Jacquie y yo nos levantamos y bailamos un rápido fox-trot en torno a la pista, mientras el fon nos gritaba palabras de ánimo y sus esposas chillaban de entusiasmo.

—Espléndido, espléndido —exclamó, cuando pasamos por delante de él.

—Gracias, amigo mío —grité a mi vez, dirigiendo cautelosamente a Jacquie por entre lo que parecía un arriate de consejeros con sus túnicas multicolores.

—Me gustaría que no me pisaras los pies —se lamentó Jacquie.

—Lo siento. Nunca llevo bien el compás a estas horas de la noche.

—Ya lo veo —comentó Jacquie con acritud.

—¿Por qué no bailas con el fon? —inquirí.

—Ya lo había pensado, pero no estaba segura de que fuera correcto que se lo propusiera una simple mujer.

—Creo que se ruborizaría de emoción. Pídele el próximo baile —sugerí.

—¿Qué podemos bailar? —preguntó Jacquie.

—Enséñale algo que pueda añadir a su repertorio latinoamericano. ¿Qué te parece una rumba?

—Creo que una samba sería más fácil de aprender a estas horas de la madrugada —contestó Jacquie.

Así, pues, cuando finalizó el baile, volvimos al lado del fon, que estaba llenando mi vaso.

—Amigo mío —dije—, ¿recordar el baile europeo que yo enseñarte cuando estar antes en Bafut?

—Sí, sí, ser muy bonito —contestó, sonriendo de oreja a oreja.

—Pues mi esposa desear bailar contigo y enseñarte otro baile europeo. ¿Estar de acuerdo?

—¡Ua! —exclamó el fon, encantado—. Espléndido, espléndido. Tu esposa enseñarme. Espléndido, espléndido, yo estar de acuerdo.

Descubrimos una melodía conocida por la banda que tenía un vago ritmo de samba y Jacquie y el fon se pusieron en pie, observados por todos los presentes.

El contraste entre el metro noventa y pico del fon y el metro cincuenta y cinco de Jacquie me hizo atragantar cuando les vi salir a la pista. Con mucha rapidez, Jacquie le enseñó los sencillos pasos básicos de la samba y, ante mi sorpresa, el fon los dominó sin ninguna dificultad. Entonces cogió a Jacquie en sus brazos y se entregaron a la danza. Lo delicioso, desde mi punto de vista, era que Jacquie, apretada contra el pecho del fon, desaparecía casi por completo entre los ondeantes vuelos de su túnica; de hecho, en algunos momentos del baile no se la veía en absoluto y daba la impresión de que el fon, después de adquirir misteriosamente otro par de pies, bailaba solo en la pista. Además había otra cosa en el baile que se me antojó curiosa, aunque al principio no pude determinar qué era. Luego de repente comprendí que Jacquie dirigía al fon. Pasaron bailando por delante de mí y ambos me sonrieron, al parecer muy divertidos.

—Tú bailar muy bien, amigo mío —grité—. Mi esposa enseñarte muy bien.

—Sí, sí —gritó a su vez el fon por encima de la cabeza de Jacquie—. Ser una bonita danza. Tu esposa ser buena esposa para mí.

Al final, tras media hora de baile, volvieron a sus asientos respectivos, exhaustos y acalorados. El fon bebió un largo trago de ginebra para recuperarse y luego se inclinó hacia mí.

—Tu esposa ser estupenda —murmuró roncamente, pensando tal vez que los elogios podían envanecer a Jacquie—, bailar muy bien y enseñarme muy bien. Yo regalarle mimbo… un mimbo especial para ella.

Me volví hacia Jacquie quien, ignorante de su destino, descansaba y se abanicaba.

—Has causado una gran impresión en nuestro anfitrión —le dije.

—Es un viejo encantador —opinó Jacquie— y baila divinamente… ¿Has visto cómo ha cogido la samba en un abrir y cerrar de ojos?

—Sí y está tan encantado con tu método de enseñanza que piensa recompensarte.

Jacquie me miró con suspicacia.

—¿Cómo va a recompensarme? —preguntó.

—Estás a punto de recibir una calabaza de mimbo especial… vino de palma.

—¡Oh Dios mío! No puedo soportar esa porquería —exclamó Jacquie, horrorizada.

—No te preocupes. Acepta un vaso, pruébalo y dile que es el mejor que has bebido y que te permita compartirlo con sus esposas.

Trajeron cinco calabazas, tapadas con sendos manojos de hojas verdes, y el fon las probó todas solemnemente antes de decidir cuál era la mejor cosecha. Entonces llenaron un vaso y se lo alargaron a Jacquie. Ésta, haciendo acopio de toda su cortesía, bebió un sorbo, lo saboreó en la boca, tragó y dejó que apareciera en su rostro una expresión de intenso placer.

—Es un mimbo excelente —proclamó con asombrada complacencia y el aire de quien acaba de recibir una copa de coñac Napoleón.

El fon sonrió con beatitud y la observó con más atención cuando Jacquie tomó otro sorbo. En el semblante de ésta apareció una expresión todavía más entusiasmada.

—Es el mejor mimbo que he probado en mi vida —declaró.

—¡Ja! ¡Bien! —exclamó el fon, complacido—. Ser un buen mimbo. Muy fresco.

—¿Permite a sus esposas que beban conmigo? —preguntó Jacquie.

—Sí, sí —accedió el fon con un regio ademán y las esposas se acercaron arrastrando los pies y sonriendo tímidamente, mientras Jacquie se apresuraba a verter el resto del mimbo en sus palmas rosadas.

En este punto, el nivel de la botella de ginebra había descendido de manera alarmante. Eché una repentina ojeada al reloj y vi, horrorizado, que amanecería dentro de dos horas y media, así que, aduciendo mucho trabajo al día siguiente, interrumpí la fiesta. El fon insistió en acompañarnos hasta el pie de la escalera que conducía a la Casa de Reposo, precedido por la banda. Allí nos abrazó con gran afecto.

—Buenas noches, amigo mío —dijo, estrechándome la mano.

—Buenas noches —contesté—. Y gracias. Tú hacernos pasar unas horas felices.

—Sí —terció Jacquie—, muchísimas gracias.

—¡Ua! —exclamó el fon, dándole unas palmadas en la cabeza—. Nosotros bailar muy bien. Tú ser buena esposa para mí, ¿eh?

Le miramos cruzar el gran patio, alto y elegante con su túnica, precedido por el muchacho que llevaba la linterna, cuya luz dorada proyectaba un círculo luminoso a su alrededor. Desaparecieron en un laberinto de chozas; mientras, el gorjeo de las flautas y el retumbar de los tambores se fue amortiguando y al fin se extinguió, hasta que todo cuanto pudimos oír fueron las llamadas de los grillos y las ranas arborícolas y los gritos lejanos de los murciélagos fruteros. En algún lugar muy distante cantó el primer gallo, con voz ronca y soñolienta, justo cuando nos deslizábamos bajo nuestros mosquiteros.