Capítulo 2

LOS PÁJAROS CALVOS

En la margen opuesta del río Cross, a doce kilómetros en el interior de la tupida selva, estaba el diminuto pueblo de Eshobi. Yo conocía bien tanto el lugar como a sus habitantes, porque en un viaje anterior había sido una de mis bases durante varios meses. Era un buen terreno de caza y los lugareños unos excelentes cazadores, así que deseaba aprovechar nuestra estancia en Mamfe para ponerme en contacto con ellos y ver si podían proporcionarme algunos ejemplares. Como la mejor manera de obtener información o enviar mensajes era a través del mercado local, mandé llamar a Philip, nuestro cocinero, un personaje simpático cuya ancha sonrisa exhibía unos dientes protuberantes y que tenía la costumbre de andar con un rígido paso militar y cuadrarse al ser interpelado, lo cual hacía suponer un entrenamiento castrense que en realidad no había recibido. Subió a la veranda con sus firmes pisadas y se quedó delante mío, tieso como un soldado.

—Philip, yo querer encontrar a un hombre de Eshobi, ¿entendido?

—Sí, Sah.

—Tú ir ahora mismo al mercado y cuando encontrar a un hombre de Eshobi, traerlo aquí y yo darle un libro para llevarse a su pueblo, ¿eh?

—Sí, Sah.

—Bien, tú no olvidarlo, ¿eh? Ir en seguida a buscar a un hombre de Eshobi.

—Sí, Sah —contestó Philip y volvió a grandes zancadas a la cocina; nunca perdía el tiempo con una conversación innecesaria.

Pasaron dos días sin que el hombre de Eshobi hiciera su aparición y yo, preocupado por otras cosas, olvidé por completo el asunto. De pronto, al cuarto día se presentó Philip, marchando a paso triunfal por la avenida en compañía de un muchacho de catorce años que tenía aspecto de estar asustado. Se veía claramente que había elegido su mejor vestuario para la visita a la metrópoli de Mamfe, un conjunto notable que consistía en unos viejos pantalones cortos color caqui y una mugrienta camisa blanca hecha con cierta clase de arpillera que en la espalda llevaba impreso en letras azules el misterioso pero decorativo mensaje «PRODUCTO DE GB». Iba tocado con un sombrero de paja que el tiempo y el uso habían teñido de un agradable tono verde plateado. Esta reacia aparición fue más o menos arrastrada hasta la veranda principal, donde su captor se cuadró con el aire de haber ejecutado, tras muchas horas de práctica, un truco de conjuración especialmente difícil. Philip se expresaba de un modo muy curioso que me había costado bastante comprender, porque hablaba inglés africano muy rápido y en una especie de grito apagado, algo así como un cruce entre un fagot y un sargento mayor, como si todo el mundo fuera sordo. Cuando era presa de la excitación, resultaba casi incomprensible.

—¿Quién ser éste? —pregunté, mirando al chico.

Philip pareció ofenderse.

—Ser un hombre, Sah —gritó, como si explicara algo a un niño de mentalidad muy retrasada.

Echó una afectuosa mirada a su protegido y propinó al infortunado muchacho una palmada tan fuerte en la espalda, que casi le derribó.

—Ya ver que es un hombre —dije, paciente—, pero… ¿Qué querer?

Philip frunció el ceño con expresión feroz al mirar al tembloroso muchacho, a quien dio otra palmada entre los hombros.

—Hablar de una vez —vociferó—, hablar ahora mismo, masa esperar.

Nos mantuvimos a la expectativa. El chico arrastró los pies, meneando los dedos en un acceso de timidez, esbozó una media sonrisa y miró fijamente el suelo. Esperamos con paciencia. De repente alzó la mirada, se destocó, bajó la cabeza y dijo con voz débil:

—Buenos días, Sah.

Philip me dirigió una sonrisa radiante, como si este saludo fuera una explicación suficiente de la presencia del muchacho. Tras decidir que mi cocinero no había sido dotado por la naturaleza para el papel de interrogador hábil y diplomático, tomé las riendas del asunto.

—Amigo mío —empecé—, ¿cómo llamarte?

—Peter, Sah —contestó con voz apenas audible.

—Llamarse Peter, Sah —vociferó Philip, por si me había quedado alguna duda.

—Está bien, Peter, ¿por qué tú venir a verme? —inquirí.

—Masa, este cocinero decirme que masa querer un hombre que llevar libro a Eshobi —respondió, agraviado, el muchacho.

—¡Ah! ¿Tú ser un hombre de Eshobi? —pregunté, comprendiendo al fin.

—Sí, Sah.

—Philip —interpelé—, eres un idiota congénito.

—Sí, Sah —convino Philip, complacido por ese tributo no solicitado.

—¿Por qué no decirme que éste ser un hombre de Eshobi?

—¡Ua! —exclamó Philip, herido hasta el fondo de su alma de sargento mayor—. Yo decir a masa que ser un hombre.

Dejándole por imposible, me volví hacia el chico.

—Escuchar, amigo mío, ¿tú conocer a un hombre de Eshobi que llamarse Elías?

—Sí, Sah, conocerlo.

—Muy bien. Ahora ir a decir a Elías que yo volver al Camerún a coger bueyes, ¿eh? Decirle que yo querer que trabaje otra vez para mí como cazador, ¿eh? Ir a decirle que él venir a Mamfe a hablar conmigo. Decirle que este masa vive en casa del masa de la UAC, ¿entendido?

—Entendido, Sah.

—Muy bien. Ahora ir de prisa, de prisa a Eshobi y decirlo a Elías, ¿eh? Yo darte cigarrillos para que tú ser feliz en el camino de la selva.

Recibió el paquete de cigarrillos en las manos ahuecadas, bajó la cabeza y me sonrió de oreja a oreja.

—Gracias, masa —dijo.

—Muy bien… ir a Eshobi ahora. Buen viaje.

—Gracias, masa —repitió y, tras guardar el paquete en el bolsillo de su peculiar camisa, enfiló corriendo la avenida.

Elías llegó veinticuatro horas después. Había sido uno de mis cazadores fijos durante mi anterior estancia en Eshobi, así que estuve encantado de verle aparecer por la avenida andando como un pato, con sus rasgos de pitecántropo distendidos en una amplia sonrisa de alegre reconocimiento. Una vez terminados los saludos, me entregó con solemnidad una docena de huevos envueltos cuidadosamente en hojas de banano y yo correspondí con un cartón de cigarrillos y un cuchillo de caza que había traído conmigo de Inglaterra para tal fin. Entonces abordamos el importante asunto de los bueyes. Primero me habló de todos los que había perseguido y capturado durante los ocho años de mi ausencia y luego me contó las cacerías de mis otros amigos cazadores: el viejo N’ago había sido despedazado por una vaca salvaje; Andraia había sufrido una mordedura de búfalo en un pie; a Samuel le había estallado la escopeta y perdido una gran parte del brazo (un buen motivo de broma, éste) y hacía pocos días que John había matado el jabalí más grande que vieran en su vida y vendido la carne por más de dos libras. Entonces, de repente, Elías dijo algo que acaparó mi atención.

—¿Masa recordar aquel pájaro que a masa gustar demasiado? —preguntó con su ronca voz.

—¿Qué pájaro, Elías?

—Aquel que no tener pelos en la cabeza. La última vez que masa vivir en Mamfe, yo traerle dos pequeños.

—¿Aquel pájaro que hacer su casa con barro? ¿El que tener la cabeza roja? —pregunté, muy excitado.

—Sí, aquél —asintió.

—¿Y qué querer decirme de aquel pájaro?

—Cuando yo oír que masa haber vuelto al Camerún, ir a la selva a buscar este pájaro —explicó Elías—. Recordar que a masa gustarle demasiado. Buscarlo y buscarlo en la selva durante dos o tres días.

Hizo una pausa y me miró fijamente con ojos centelleantes.

—¿Y qué…?

—Encontrarlo, masa —terminó, sonriendo de oreja a oreja.

—¿Tú encontrarlo? —Apenas podía creer en mi buena suerte—. ¿Dónde estar… dónde vivir… cuántos ver… en qué lugar…?

—Vivir —prosiguió Elías, interrumpiendo mi serie de preguntas febriles— en un lugar de muchas rocas. En la cima de una colina, Sah. Tener casa en una gran roca.

—¿Cuántas casas ver?

—Tres, Sah. Pero una sin terminar, Sah.

—¿A qué se debe tanta excitación? —inquirió Jacquie, que acababa de salir a la veranda.

—Picathartes —dije sucintamente y hay que reconocerle el mérito de que en seguida supo con exactitud a qué me refería.

Hasta hace muy pocos años, el Picathartes sólo se conocía por unos cuantos ejemplares de museo y había sido observado en libertad tal vez por dos europeos. Cecil Ward, entonces coleccionista oficial del Zoológico londinense, logró capturar y llevarse vivo el primer ejemplar de esta extraordinaria ave. Seis meses después, con ocasión de un viaje mío al Camerún, me consiguieron dos ejemplares adultos, pero por desgracia ambos murieron de aspergilosis durante la travesía, una enfermedad pulmonar de especial virulencia. Ahora Elías había encontrado un nidal y con suerte tal vez pudiéramos capturar algunas crías y alimentarlas con biberón.

—¿Este pájaro tener pequeños dentro de la casa? —pregunté a Elías.

—Quizá sí, Sah —contestó, vacilante—, pero nunca mirar dentro de la casa por temor a que pájaro huir.

—Bueno —resolví, volviéndome hacia Jacquie—, sólo podemos hacer una cosa, que es ir a Eshobi a echar un vistazo. Tú y Sophie os quedáis aquí a cuidar de la colección y yo me llevaré a Bob y pasaré dos días buscando a los Picathartes. Aunque no tengan ninguna cría, me gustaría verlos en estado salvaje.

—Muy bien. ¿Cuándo te irás? —preguntó Jacquie.

—Mañana, si puedo conseguir porteadores. Llama a Bob y dile que por fin vamos a la selva y que prepare su equipo de atrapar serpientes.

A primera hora de la mañana siguiente, cuando el aire aún era relativamente fresco, aparecieron ocho africanos ante la casa de John Henderson y, tras la disputa habitual sobre quién llevaría qué, cargaron los fardos de nuestro equipo sobre sus lanudas cabezas y partimos hacia Eshobi. Después de cruzar el río, nuestra pequeña cabalgata se metió en la pradera, donde tuvo lugar el frustrado intento de cazar a la pitón, y una vez la hubimos atravesado, nos adentramos en la misteriosa selva. El sendero de Eshobi serpenteaba entre los árboles en una serie de intrincados meandros que habrían horrorizado a un constructor de calzadas romano. A veces daba un rodeo para soslayar una enorme roca o un árbol caído y otras pasaba recto como un palo por encima de estos obstáculos, de modo que nuestros porteadores se veían obligados a detenerse y formar una cadena humana para levantar los fardos sobre un tronco de árbol o bajarlos por una pequeña colina.

Yo había advertido a Bob de que veríamos poca vida salvaje por el camino, pero esto no impidió que escudriñara en cada tronco podrido con la esperanza de hallar en su interior algún animal raro. Estoy muy harto de oír hablar y de leer acerca de la peligrosa y maligna selva tropical, rebosante de animales salvajes. En primer lugar, es tan peligrosa como el New Forest[3] en pleno verano y en segundo lugar, no abunda en ella la caza y no todos los matorrales esconden a animales salvajes en constante acecho. Naturalmente los hay, pero tienen la sensatez de permanecer ocultos. Desafío a cualquiera a cruzar la selva hasta Eshobi y a contar después con los dedos de ambas manos los «animales salvajes» que ha visto. Ojalá fueran ciertas todas esas descripciones. Ojalá se escondiera en cada mata un «salvaje habitante de la selva» dispuesto a atacar. La tarea del coleccionista sería mucho más fácil.

Las únicas criaturas salvajes comunes en el sendero de Eshobi eran las mariposas, las cuales, seguramente por no haber leído los libros apropiados, se mostraban muy reacias al ataque. Siempre que el sendero descendía hacia un pequeño valle, por cuyo fondo fluía un arroyo de aguas claras, en las orillas húmedas y sombreadas se reunían las mariposas, abriendo y cerrando las alas con lentitud, de modo que desde cierta distancia algunos trozos de las márgenes adquirían una tonalidad opalescente que oscilaba entre el rojo vivo y el blanco, el azul celeste y el lila y el violeta, mientras los insectos —en una especie de trance— parecían aplaudir con las alas el frescor de la sombra. Las piernas oscuras y musculosas de los porteadores se movían indiferentes entre ellas y de repente nos veíamos inmersos en un tiovivo multicolor compuesto de mariposas que describían círculos en torno a nosotros y que, cuando habíamos pasado, volvían a posarse en la oscura tierra, que era tan rica y húmeda como un pastel de fruta e igualmente fragante.

Un enorme y vetusto árbol marcaba la mitad del camino de Eshobi, un árbol tan cubierto de lianas que era casi invisible. El lugar estaba destinado al descanso y los portadores, gruñendo y expeliendo el aire entre los dientes con una especie de silbido apagado, descargaron sus fardos en el suelo y se pusieron en cuclillas junto a ellos, con los cuerpos relucientes por el sudor. Distribuí cigarrillos y los saboreamos en silencio; en la penumbra casi catedralicia de la selva no soplaba nada de brisa y el humo ascendía en columnas verticales, azules y oscilantes, los únicos sonidos eran el canto incesante, como de sierra giratoria, de las grandes cigarras verdes aferradas a cada árbol y, en la distancia, los ebrios graznidos de una bandada de cálaos.

Mientras fumábamos, observamos a unos pequeños estincos marrones que cazaban entre las raíces de los árboles. Estas lagartijas tenían siempre un aspecto limpio y brillante, como si fueran de chocolate fundido y acabaran de salir del molde, relucientes e inmaculadas. Se movían con lentitud y deliberación, como temerosas de ensuciarse la bonita piel. Miraban de un lado a otro con ojos centelleantes y se deslizaban por un mundo de hojas marrones y muertas, bosques de hongos diminutos y prados de musgo que tapizaban las piedras como una alfombra. Su presa era la inmensa población de minúsculas criaturas que habitaba el suelo de la selva, los pequeños escarabajos negros que correteaban como enterradores que llegan tarde a un funeral, las lentas babosas que dejaban a su paso por las hojas una filigrana de baba plateada, y los pequeños grillos marrones, sentados en las sombras con sus larguísimas antenas oscilando de un lado para otro, como pescadores inexpertos en las orillas de un riachuelo.

En los huecos húmedos y oscuros formados por las gruesas raíces del gran árbol bajo el cual nos hallábamos, pululaban pequeños grupos de un insecto que siempre me había fascinado. Parecían típulas en reposo, pero con alas opacas y blanquecinas. Se sentaban en grupos de unos diez, moviendo suavemente las alas y levantando y bajando las frágiles patas, como caballos inquietos. Cuando algo los perturbaba, remontaban el vuelo e iniciaban una operación combinada cuya observación se me antojaba siempre extraordinaria. Se elevaban a unos veinte centímetros del suelo, formaban un círculo en un área del tamaño de un platillo y empezaban a girar con gran rapidez, algunos volando hacia arriba y hacia abajo mientras los demás giraban como una rueda. Desde cierta distancia, el efecto era un poco desconcertante, porque parecían una bola blanquecina en veloz rotación, cambiando ligeramente de forma a intervalos irregulares, pero manteniendo siempre la misma posición en el aire. Volaban tan de prisa y sus cuerpos eran tan finos, que sólo podía verse un centelleo de alas escarchadas. Debo confesar que esta exhibición aérea me intrigaba tanto, que solía dar rodeos cuando caminaba por la selva para encontrar grupos de estos insectos, perturbar su paz y obligarlos a bailar para mí.

A mediodía llegamos a Eshobi, que encontré muy poco cambiado desde los días que pasara allí ocho años antes. Seguían en pie las mismas hileras desiguales de chozas míseras y polvorientas, separadas por el mismo camino de polvo que les servía de calle principal, de terreno de juego para niños y perros y de corral para unas cuantas aves hambrientas. Elías salió a nuestro encuentro por aquel camino, sorteando cuidadosamente la masa de criaturas y ganado, seguido de un muchachito que llevaba sobre la cabeza dos grandes cocos verdes.

—Bienvenido, masa, ¿tú por fin llegar? —saludó con voz ronca.

—Iseeya, Elías —contesté.

Nos sonrió muy contento mientras los porteadores, todavía gruñendo y silbando, depositaban nuestro equipo en medio de la calle mayor.

—¿Masa beber este coco? —preguntó Elías con acento solícito, blandiendo su machete.

—Sí, gustarme demasiado —respondí, mirando los enormes cocos que saciarían mi sed.

En seguida Elías desplegó una gran actividad. De la choza más cercana trajeron dos desvencijadas sillas y Bob y yo fuimos invitados a sentarnos en un reducido trozo de sombra en el centro de la calle, rodeados por una multitud de lugareños cortésmente silenciosos, pero absortos en nuestra contemplación. Con golpes de machete muy rápidos y precisos, Elías descortezó los cocos. Una vez eliminada la gruesa cáscara, cortó los extremos con la hoja de su machete y nos alargó los dos frutos, cada uno de ellos agujereado certeramente para permitirnos beber el fresco y dulce zumo de su interior. Cada coco contenía el equivalente de dos vasos y medio de ese néctar delicioso, tan higiénicamente envasado.

Después del refresco, tuvimos que montar el campamento. A doscientos metros de la aldea discurría un arroyo, en una de cuyas orillas elegimos un trozo de terreno que no resultara muy difícil de desbrozar. Un grupo de hombres armados con machetes se dedicó a cortar todos los arbustos y árboles jóvenes, mientras otro grupo los seguía con azadas de mango corto y hoja ancha, esforzándose por nivelar el terreno rojizo. Al final, después de la habitual algarabía africana de insultos, acusaciones de estupidez, huelga de brazos caídos y reyertas menores, la zona quedó como un campo mal arado en el que pudimos levantar las tiendas. Mientras nos preparaban una comida, bajamos al arroyo a lavar nuestros cuerpos sucios y sudorosos en las heladas aguas, y pudimos contemplar a los cangrejos rosados y marrones, saludándonos con sus pinzas desde las rocas, y sentir en los pies los suaves mordiscos de minúsculos peces azules y rojos. Volvimos al campamento muy descansados y encontramos que ya reinaba en él cierto grado de organización. Cuando hubimos comido, Elías vino a ponerse en cuclillas a la sombra de nuestra tienda para discutir los planes de caza.

—¿A qué hora ir a buscar este pájaro, Elías?

—Eh, masa saber que ahora hacer demasiado calor. A esta hora el pájaro ir a selva a buscar comida. Al atardecer, cuando hacer más frío, ir a su casa a trabajar y entonces nosotros salir a cazarlo.

—Está bien, tú volver a las cuatro, ¿entendido? Entonces ir a buscar este pájaro, ¿eh?

—Sí, Sah —contestó Elías, levantándose.

—Y si tú no decir verdad, si nosotros no ver el pájaro, si tomarme el pelo, yo matarte, bosquimano, ¿entendido?

—¡Eh! —replicó, riendo entre dientes—. Yo nunca tomar el pelo a masa, de verdad, Sah.

—Muy bien, tú volver, ¿eh?

—Sí, Sah —respondió, apretándose el sarong en torno a sus amplias caderas y dirigiéndose a paso de ganso hacia la aldea.

A las cuatro el sol se había puesto tras los árboles más altos y el aire tenía la quietud cálida y soñolienta del atardecer. Elías regresó, vestido con un sucio taparrabos en lugar del polícromo sarong. Blandió su machete en el aire con ademán distraído.

—Ya estar aquí, masa —proclamó—. ¿Masa preparado?

—Sí —contesté, colgándome del hombro los prismáticos y la bolsa de lona—. En marcha, cazador.

Elías nos precedió por la polvorienta calle de la aldea y después de repente torció hacia un angosto pasaje entre las chozas que desembocaba en un pequeño trozo de tierra cultivada, llena de arbustos de mandioca y bananos polvorientos. Al poco rato, la senda se perdió en un arroyuelo antes de adentrarse serpenteando en la selva. Desde la calle del pueblo, Elías me había señalado una colina donde, según me dijo, tenía su hogar el Picathartes, y aunque parecía bastante próxima a la aldea, yo poseía la suficiente experiencia para no creerlo. La selva del Camerún es como el Jardín de los Espejos. La meta se antoja muy cercana, pero a medida que uno camina hacia ella, parece cambiar de posición. A veces, como Alicia, uno se ve obligado a andar en la dirección opuesta a fin de alcanzar su objetivo.

Y lo mismo ocurrió con la colina. El sendero, en vez de dirigirse directamente a ella, serpenteaba por la selva del modo más caprichoso, hasta que empecé a pensar que había mirado otra colina cuando Elías me la señalaba. Sin embargo, en aquel momento la senda inició un resuelto ascenso y resultó evidente que habíamos llegado al pie de la colina. Elías dejó la senda y se internó en la maleza de un lado, abriéndose paso a golpes de machete por entre las lianas y los espinos, silbando entre dientes y andando sin ruido por la blanda alfombra de hojas. Un poco más adelante empezamos a subir una cuesta tan empinada, que a veces los pies de Elías estaban al mismo nivel que mis ojos.

La mayoría de colinas y montañas del Camerún tienen una construcción curiosa y agotadora. Creadas por antiguas erupciones volcánicas, surgieron con violencia, empujadas hacia el cielo por ingentes fuerzas subterráneas que les dieron esta forma peculiar, curiosamente geométrica; algunas son perfectos triángulos isósceles; otras, ángulos agudos; otras, cónicas, y algunas cuadradas como una caja. Surgieron en una tal variedad de formas, que no sería sorprendente ver un grupo que demostrara uno de los teoremas más complicados e incomprensibles de Euclides.

La colina por cuyas laderas trepábamos en aquel momento se erguía como un cono casi perfecto. Después de trepar unos metros, se empezaba a tener la impresión de que la cuesta era mucho más empinada de lo que parecía y al cabo de un cuarto de hora uno llegaba al convencimiento de que la pendiente era vertical. Elías caminaba como si se tratara de una carretera de macadán, sorteando con habilidad las ramas y enredaderas colgantes, mientras Bob y yo le seguíamos, sudando y jadeando, a veces a gatas, en un esfuerzo para no quedarnos atrás. De pronto, para nuestro gran alivio, el terreno se niveló justo debajo de la cima, formando un ancho saliente, y a través de la maraña de árboles pudimos ver ante nosotros un peñasco de granito de unos quince metros, salpicado de helechos y begonias y rodeado en su base por un desordenado círculo de rocas gigantescas pulidas por el agua.

—Éste ser el lugar, masa —anunció Elías, deteniéndose y posando su rechoncho trasero sobre una roca.

—Bien —dijimos Bob y yo al unísono, sentándonos para recobrar el aliento.

Cuando hubimos descansado, Elías nos condujo por entre el laberinto de rocas hasta un lugar en donde la superficie del peñasco sobresalía, formando como un tejado sobre las rocas de la base. Caminamos un trecho bajo este saliente y de improviso Elías se detuvo en seco.

—Ésta ser su casa, masa —dijo, con una sonrisa de orgullo que puso al descubierto su brillante e impecable dentadura.

Señalaba la pared del peñasco y entonces vi, a tres metros sobre nuestras cabezas, el nido de un Picathartes.

A primera vista parecía un enorme nido de golondrinas, hecho con barro de un tono marrón rojizo y raíces diminutas. De la base pendían como una especie de barba raíces más largas y briznas de hierba, trenzadas e introducidas en la tierra; era difícil determinar si esto se debía a una construcción descuidada por parte del ave o a razones de camuflaje, pero lo cierto era que la barba colgante de hierba y raíces disimulaba el nido, que a primera vista parecía un montículo de hierba y barro adherido a la rugosa y húmeda superficie del peñasco. El nido tenía el tamaño de un balón de fútbol y su posición bajo el saliente lo protegía con gran efectividad de la lluvia.

Nuestra primera tarea consistía en descubrir si el nido contenía algo. Por suerte, delante mismo crecía un árbol alto y esbelto por el que trepamos por turno para ver el interior del nido. Para nuestra desilusión, estaba vacío, aunque preparado para recibir huevos, porque había sido forrado con una capa esponjosa de finas raíces. Avanzamos un poco más por el saliente y pronto encontramos otros dos nidos, uno terminado como el primero y el otro a medio hacer. Sin embargo, no vimos ningún rastro de polluelos ni de huevos.

—Si nosotros escondernos, el pájaro venir pronto, Sah —dijo Elías.

—¿Estar seguro? —pregunté, vacilante.

—Sí, Sah, muy seguro, Sah.

—Muy bien, esperar un rato.

Elías nos llevó a una cueva excavada en el peñasco cuya abertura estaba casi bloqueada por una enorme roca y todos nos acurrucamos tras aquella pantalla natural. Veíamos con claridad el trozo de peñasco del que colgaban los nidos, mientras nosotros permanecíamos ocultos gracias al muro de piedra. A su amparo, nos dispusimos a esperar.

La selva se iba sumiendo en las tinieblas, porque el sol ya estaba muy bajo. Los retazos visibles de cielo entre la maraña de hojas y lianas eran de color verde con manchas doradas, como los costados de un gigantesco dragón visto entre los árboles. Comenzaron los peculiares sonidos vespertinos. En la distancia sonaba la rítmica algarabía de un grupo de monos que iban a dormir, saltando de árbol en árbol con un ruido semejante al de las olas que rompen contra una playa rocosa, puntuado por gritos ocasionales de «Oinc… oinc…», procedentes de algún miembro del grupo. Pasaron por debajo de nosotros, bordeando el pie de la colina, pero la maleza era demasiado tupida para que pudiéramos verlos. Los siguió el habitual séquito de cálaos, emitiendo fantásticos chillidos mientras volaban de un árbol a otro. Dos de ellos se posaron con estrépito en las ramas que había sobre nuestras cabezas y perfilados contra el verde cielo iniciaron una larga y complicada conversación, bajando y meneando las cabezas, abriendo mucho sus grandes picos y dirigiéndose mutuamente histéricos gemidos y graznidos. Sus extrañas cabezas, con los enormes picos y casquetes en forma de salchicha, parecían al moverse contra el cielo máscaras demoníacas de una danza de Ceilán.

La perpetua orquesta de insectos se había incrementado mil veces con la llegada del crepúsculo y el valle que yacía a nuestros pies parecía vibrar con su canción. En alguna parte, una rana arborícola entonó un gorjeo largo y penetrante, seguido de una pausa, como si estuviera perforando un árbol con un taladro neumático en miniatura y se viera obligada a detenerse a intervalos para dejarlo enfriar. De repente, oí un ruido nuevo. Era un sonido que no había oído nunca e interrogué a Elías con la mirada. Éste se había enderezado y escudriñaba la tenebrosa malla de hojas y lianas.

—¿Qué ser eso? —musité.

—Ser el pájaro, Sah.

El primer grito había procedido de muy lejos colina abajo, pero entonces sonó otro mucho más próximo. Era un ruido muy curioso que sólo puede describirse, sin gran acierto, comparándolo con el repentino y estridente ladrido de un pequinés, pero mucho más aflautado y lastimero. Se oyó una y otra vez, pero aún así no pudimos ver al pájaro, por más que forzáramos la vista escudriñando en las tinieblas.

—¿Crees que es el Picathartes? —murmuró Bob.

—No lo sé… Es un sonido que no había oído antes.

Hubo una pausa y de pronto se repitió el grito, muy cercano ahora, por lo que permanecimos inmóviles detrás de nuestra roca. Muy cerca, frente a nuestra posición, se erguía un árbol joven de unos diez metros, algo inclinado bajo el peso de una liana, gruesa como una soga, enroscada en torno al tronco y cuyo tallo principal estaba oculto entre el follaje de un árbol contiguo. Mientras el resto del entorno más inmediato estaba oscuro y difuso, aquel árbol, estrechamente abrazado por la letal liana, se hallaba iluminado por los últimos rayos del sol poniente, de ahí que todo lo demás pareciera un meticuloso decorado. Y, como si se levantara el telón de este escenario en miniatura, un Picathartes real y lleno de vida apareció de repente ante nuestros ojos.

Digo de repente porque así fue. Los animales de la selva suelen acercarse a uno de manera tan silenciosa, que aparecen de repente de forma inesperada, como por arte de magia. La gruesa liana cayó de la copa del árbol y sobre ella se materializó el ave, balanceándose suavemente, con la cabeza ladeada como si escuchara. Ver a cualquier animal salvaje en su entorno natural es siempre emocionante, pero contemplar a uno del cual se sabe que es una gran rareza y que sólo lo ha visto un puñado de personas antes que uno, presta a la experiencia un aliciente y una emoción adicionales. Por lo tanto, Bob y yo nos quedamos mirando el pájaro con la expresión ávida y ardiente de dos filatelistas que acaban de descubrir el primer sello adhesivo de un penique en el álbum de un niño.

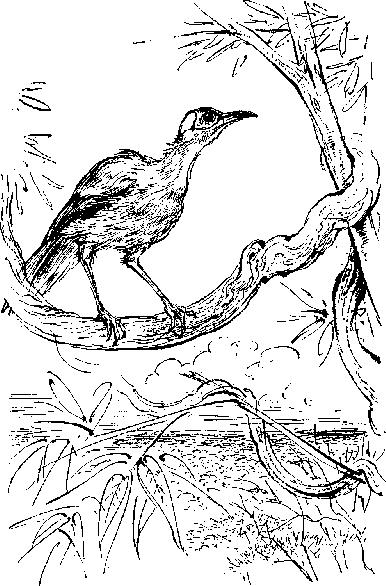

El Picathartes tenía el tamaño aproximado de una corneja, pero su cuerpo presentaba la línea redondeada y elegante del mirlo. Sus patas eran largas y fuertes y los ojos, grandes y de vista indudablemente aguda. El pecho tenía un delicado color crema y la espalda y la larga cola, un bello gris pizarra, pálido y difuminado. El borde del ala era negra y actuaba de línea divisoria, contrastando a las mil maravillas con los colores del pecho y la espalda. Pero lo que captaba y retenía la atención era la cabeza. Carecía por completo de plumas: la frente y la coronilla eran de un límpido azul celeste, la nuca, de un rosado vivo y brillante, mientras que los lados y las mejillas eran negros. Normalmente, un ave calva resulta bastante repugnante, pues da la impresión de padecer una enfermedad repulsiva e incurable, pero el Picathartes ofrecía un aspecto espléndido con su cabeza tricolor, como si llevara una corona.

Tras permanecer un minuto posado en la liana, voló hasta el suelo y procedió a sortear las rocas con una serie de saltos prodigiosos, realmente extraordinarios. No se trataba de los saltitos propios de los pájaros, porque el Picathartes era proyectado al aire como si aquellas potentes patas fueran resortes. Desapareció entre las rocas y oímos su llamada, que recibió una respuesta casi inmediata desde la cumbre del peñasco; al mirar hacia allí, vimos otro Picathartes en una rama, mirando hacia los nidos colgados del saliente. De improviso bajó volando en espiral y se posó en el borde de uno de los nidos, se detuvo un momento para mirar a su alrededor y se inclinó para sujetar una raíz delgada como un pelo que se había desprendido. Después volvió a saltar al aire —no hay otra manera de describirlo— y bajó en picado la colina en dirección a la tenebrosa selva. El otro pájaro emergió de entre las rocas y voló tras él y al poco rato los oímos llamarse en tono lastimero entre los árboles.

—¡Ah! —exclamó Elías, levantándose y desperezándose—, él irse.

—¿Y ya no volver? —pregunté, golpeándome la pierna, que se me había dormido.

—No, Sah. Irse al fondo de la selva, a buscar un gran palo donde dormir. Mañana volver a trabajar en su casa.

—Bien, en este caso será mejor que volvamos a Eshobi.

El descenso de la colina fue mucho más rápido que la subida. La oscuridad era tan densa bajo el dosel de árboles que tropezábamos con frecuencia y nos deslizábamos sobre el trasero durante distancias considerables, agarrándonos con desesperación a los árboles y raíces que nos salían al paso, en un esfuerzo para disminuir la velocidad de la caída. Cuando por fin llegamos a la calle mayor de Eshobi, estábamos cubiertos de cardenales, arañazos y humus. A mí me dominaba la alegría de haber visto un Picathartes vivo, pero al mismo tiempo me deprimía pensar que no podríamos atrapar a ningún polluelo. Estaba claro que sería inútil prolongar nuestra estancia en Eshobi, de ahí que decidiera partir de nuevo hacia Mamfe al día siguiente y aprovechar el paso por la selva para hacernos con algunos animales. Uno de los métodos más efectivos para cazar en el Camerún es humear los troncos vacíos y en nuestro camino hacia Eshobi me había fijado en varios árboles enormes que estaban huecos y que seguramente merecerían una investigación.

A la mañana siguiente, muy temprano, empaquetamos el equipo y lo enviamos por delante con nuestros porteadores. Entonces, acompañados por Elías y otros tres cazadores de Eshobi, Bob y yo emprendimos la marcha a paso más lento.

El primer árbol se hallaba a cinco kilómetros selva adentro, bastante cerca del camino de Eshobi. Medía cuarenta y cinco metros de altura y la mayor parte del tronco era hueca como un tambor. Humear un árbol hueco es todo un arte y el proceso resulta siempre largo y a veces complicado. Antes de iniciar los preparativos, lo primero que debe hacerse es averiguar si hay algo dentro que compense realizar esta ardua operación. Si el árbol tiene un gran agujero en la base del tronco, como ocurre en la mayoría de los casos, la cuestión es bastante sencilla: sólo hay que meter la cabeza y hacer que alguien golpee el tronco con un palo. Si dentro se esconde algún animal, se le oye moverse con inquietud de un lado a otro cuando las reverberaciones se han extinguido, e incluso aunque no se le oiga, su presencia es revelada por la lluvia de madera podrida pulverizada que cae en cascada por dentro del tronco. Después de descubrir que hay algo en el interior, la siguiente tarea consiste en examinar con los gemelos la parte superior del árbol para localizar todos los agujeros de salida, que entonces deben cubrirse con redes. Una vez hecho esto, se sitúa a un hombre en la copa del árbol para que coja a cualquier animal que quede atrapado en dichas redes y luego se taponan todos los agujeros de la base del tronco. A continuación se enciende una hoguera y ésta es la parte realmente difícil de la operación, porque el interior de estos árboles suele ser generalmente yesca pura y, si no se tiene cuidado, se puede incendiar todo el tronco. Así, pues, se empieza prendiendo fuego a un manojo de ramitas secas, musgo y hojas y cuando arde bien, se cubre cuidadosamente con cantidades cada vez mayores de hojas verdes, a fin de que el fuego ya no llamee, sino que envíe hacia arriba una oscura columna de humareda acre que es absorbida por el tronco hueco exactamente igual como si fuera una chimenea. Después de esto puede ocurrir cualquier cosa y en general ocurre, porque estos árboles huecos suelen contener una fantasmagórica variedad de habitantes que van desde venenosas cobras hasta civetas, pasando por murciélagos y caracoles gigantes; la mitad del encanto y la emoción de humear un árbol estriba en que uno nunca está seguro de lo que va a aparecer a continuación.

El primer árbol que humeamos no fue un gran éxito. Todo lo que conseguimos fue un puñado de murciélagos de hocico en forma de hoja y extraordinarias caras de gárgola, tres ciempiés gigantes, parecidos a salchichas de Frankfurt con un fleco de patas, y un pequeño lirón gris que mordió el pulgar de uno de los cazadores y escapó. Recogimos las redes, apagamos el fuego y reemprendimos la marcha. El siguiente árbol hueco era considerablemente más alto y tenía un diámetro impresionante. En la base del tronco había una enorme rajadura en forma de puerta de iglesia y cuatro de nosotros cupimos con comodidad en el oscuro interior. Después de escudriñar la parte superior y golpear el tronco con un machete, fuimos recompensados con vagos rasguños en la copa, mientras una cascada de madera en polvo caía sobre nuestras caras vueltas hacia arriba y sobre nuestros ojos. Era evidente que en el interior del árbol había algo. Nuestro principal problema residía en enviar a un cazador a la copa para que cubriera los orificios de salida, porque el tronco de treinta y ocho metros se erguía hacia el cielo liso como un bastón. Al final unimos tres escaleras de cuerda y atamos a un extremo una soga fuerte y ligera. Entonces lanzamos ésta hacia el dosel de follaje hasta que nos dolieron los brazos, logrando al final que cayera sobre una rama para, de este modo, poder izar las escalas y sujetarlas. Cuando las redes estuvieron fijas en la copa y en la base del árbol, encendimos el fuego y nos apartamos para observar los resultados.

En general, se debía esperar cuatro o cinco minutos a que el humo penetrara hasta todos los rincones del árbol antes de obtener alguna reacción, pero en este caso concreto los resultados fueron casi inmediatos. Los primeros animales que hicieron su aparición fueron esas criaturas de aspecto repugnante llamadas escorpiones de látigo. Con sus largas patas angulosas, cubren el espacio de un plato sopero y se parecen a una araña de pesadilla aplastada por una apisonadora y reducida al grosor del papel. Esto les permite introducirse en intersticios inaccesibles para cualquier otro animal, facultad que aprovechan de la manera más exasperante. Además, se deslizaban por la superficie de la madera como si fuese hielo y a una velocidad increíble. Este movimiento veloz y silencioso, unido a un verdadero bosque de patas, es lo que los hace más repugnantes y obliga al observador a retroceder instintivamente, aun a sabiendas de que son inofensivos. Por esto, cuando el primero apareció como por arte de magia del interior de una grieta y se escurrió por mi brazo desnudo mientras estaba apoyado en el árbol, me produjo, por decirlo de forma suave, un extraordinario efecto desmoralizador.

Acababa de reponerme de este lance cuando el resto de habitantes del árbol empezaron a abandonarlo en masa. Cinco gordos murciélagos grises volaron contra las redes, donde quedaron colgados, emitiendo furiosos chillidos con sus caras crispadas por la rabia. Pronto se les sumaron dos ardillas verdes, con anillos de color crema en torno a los ojos, que profirieron gruñidos de ira mientras se revolcaban dentro de las redes y nosotros intentábamos desenredarlas sin que nos mordieran. Siguieron a las ardillas seis lirones grises, dos grandes ratas verdosas con narices y traseros anaranjados y una esbelta serpiente arborícola, verde, de ojos enormes, que se deslizó calmosamente por entre la malla de la red con aire un poco ofendido y desapareció en la maleza antes de que alguien pudiera hacer algo sensato para capturarla. El ruido y la confusión eran increíbles: los africanos bailaban de un lado a otro en la ondulante humareda, gritando instrucciones de las que nadie hacía caso, profiriendo alaridos de dolor cuando algo los mordía, pisándose mutuamente y blandiendo palos y machetes con alegre abandono y un total desprecio por la seguridad. El hombre apostado en la copa del árbol se divertía solo, gritaba y saltaba entre las ramas con tanta energía, que yo temía verle caer y estrellarse contra el suelo en cualquier momento. Los ojos nos lloraban, teníamos los pulmones llenos de humo, pero nuestras bolsas rebosaban de un inquieto y bullicioso cargamento de animales.

Cuando hubieron aparecido los últimos habitantes del árbol y el humo se dispersó, pudimos hacer una pausa para fumar un cigarrillo y examinar nuestras honrosas heridas respectivas. Mientras estábamos ocupados en esto, el hombre de la copa bajó dos bolsas atadas al extremo de sendas cuerdas antes de prepararse para su propio descenso. Cogí las bolsas con nerviosismo, ignorando su contenido, y pregunté al valiente trepador del árbol cómo le habían ido las capturas.

—¿Qué haber en estas bolsas? —inquirí.

—Bueyes, masa —fue la inteligente respuesta.

—Ya saber que ser bueyes, bosquimano, pero ¿de qué clase?

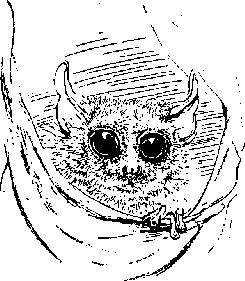

—¡Eh! Yo no saber cómo masa llamarlo. Parecer una rata, pero tener alas. Y aquí dentro haber un buey con ojos grandes, grandes como los del hombre, Sah.

De repente me dominó una excitación interior.

—¿Tener manos como rata o como mono? —grité.

—Como mono, Sah.

—¿Qué es? —interrogó Bob, interesado, mientras yo intentaba desatar el cordel que cerraba las bolsas.

—No estoy seguro, pero creo que es un maki… en cuyo caso, sólo puede ser de dos especies y ambas son muy raras.

Desaté el cordel de una bolsa después de lo que se me antojó una lucha interminable y la abrí con cautela. Mirándome desde dentro, se asomó una cara pequeña y gris y una cabeza de orejas enormes dobladas hacia atrás como abanicos; el animalito me miraba con la expresión horrorizada de una solterona que ha descubierto a un hombre en el armario del lavabo. Tenía unas manos grandes y casi humanas, con dedos largos, finos y huesudos, cada uno de los cuales terminaba, excepto el índice, en una uña pequeña y plana que daba la impresión de haber recibido una esmerada manicura, mientras el índice poseía una garra curvada que se antojaba completamente fuera de lugar en una mano tan humana.

—¿Qué es? —preguntó Bob en voz baja, viéndome contemplar al animal con una expresión de felicidad en el rostro.

—Ésta es la criatura que he intentado capturar cada vez que he venido al Camerún —respondí, exaltado—. Es el Euoticus elegantulus, más conocido como lémur o maki de garra puntiaguda. Son extremadamente raros y, si logramos llevar éste a Inglaterra sano y salvo, será el primero que haya llegado jamás a Europa.

—Caramba —dijo Bob, debidamente impresionado.

Enseñé el animalito a Elías.

—¿Tú conocer este buey, Elías?

—Sí, Sah, conocerlo.

—Yo necesitar demasiado esta clase de buey. Si tú conseguirme más, yo pagarte una libra por cada uno. ¿Entendido?

—Entendido, Sah. Pero masa saber que esta clase de buey sólo salir de noche. Esta clase de buey deber buscarla con luz de cazador.

—Ya, pero tú decir a todo el pueblo de Eshobi que yo pagar una libra por este buey, ¿entendido?

—Sí, Sah. Yo decirlo.

—Y ahora —dije a Bob, cerrando cuidadosamente la bolsa que contenía el preciado buey—, volvamos de prisa a Mamfe y metámoslo en una jaula decente en donde podamos verlo.

Así, pues, empaquetamos el equipo y emprendimos a buen paso el regreso a Mamfe a través de la selva, deteniéndonos con frecuencia para abrir la bolsa y asegurarnos de que el preciado ejemplar recibía el aire suficiente y su espíritu no había sido reclamado por ninguna magia negra. Llegamos a Mamfe a la hora del almuerzo e irrumpimos en la casa, llamando a Jacquie y Sophie para que salieran a ver nuestro trofeo. Abrí la bolsa con cautela y el Euoticus asomó la cabeza y nos observó uno por uno con sus ojos enormes y fijos.

—Oh, qué monada —dijo Jacquie.

—¿No es una preciosidad? —exclamó Sophie.

—Sí —contesté, orgulloso—, es un…

—¿Cómo lo llamaremos? —inquirió Jacquie.

—Tendremos que buscarle un buen nombre —dijo Sophie.

—Es un ejemplar extremadamente raro de…

—¿Qué os parece Burbujas? —sugirió Sophie.

—No, no tiene cara de llamarse Burbujas —decidió Jacquie, examinándolo con ojos críticos.

—Es un Euoticus…

—¿Qué tal Bobalicón?

—Nadie lo ha llevado jamás a…

—No, tampoco tiene aspecto de Bobalicón.

—Ningún zoológico europeo ha tenido jamás un…

—¿Y Pelusilla? —preguntó Sophie.

Me estremecí de pronto.

—Si tenéis que ponerle un nombre, llamadlo Ojos Saltones —intervine.

—¡Oh, sí! —exclamó Jacquie—. Es muy apropiado.

—Magnífico. Me alegra saber que ya está bautizado a gusto de todos. Y ahora, ¿qué os parece si le buscamos una jaula?

—Oh, aquí hay una —respondió Jacquie—. No te preocupes por esto.

Hicimos entrar al animal en la jaula, donde se puso en cuclillas y nos miró sin disimular su horror.

—¿No es una monada? —repitió Jacquie.

—¿No es un muñeco? —gorjeó Sophie.

Suspiré. Al parecer, pese a mi cuidadoso entrenamiento, tanto mi esposa como mi secretaria caían en el más desagradable de los sentimentalismos al ver cualquier cosa peluda.

—Bueno —dije con resignación—, ¿y si dierais de comer al muñeco? Este muñeco entra en casa a prepararse un traguito de ginebra.