Capítulo 1

LA PITÓN ESCURRIDIZA

Decidí que en el viaje a Bafut haríamos un alto de diez días en una ciudad llamada Mamfe, situada en el punto navegable más alto del río Cross, al borde de una inmensa extensión de tierra deshabitada; en las dos ocasiones anteriores en que había visitado el Camerún, Mamfe había sido un buen centro para coleccionar animales. Salimos de Victoria en un impresionante convoy de tres camiones, Jacquie y yo en el primero, nuestro joven ayudante Bob en el segundo y Sophie, mi sufrida secretaria, en el tercero. El viaje fue abrasador y polvoriento y llegamos a Mamfe en el breve y verde crepúsculo del tercer día, hambrientos, sedientos y cubiertos de pies a cabeza por una fina película de polvo rojizo. Nos habían dicho que nos pusiéramos en contacto con el director de la United Africa Company en cuanto llegáramos, así que nuestros camiones enfilaron con gran estruendo la avenida y se detuvieron entre chirridos ante una casa de grandes proporciones y refulgente de luces.

La mansión se levantaba en un lugar que era sin duda alguna el mejor emplazamiento de Mamfe, en la cumbre de una colina de forma cónica, una de cuyas laderas formaba parte de la garganta por la que discurría el río Cross. Desde el borde del jardín, festoneado por un seto de los inevitables arbustos de hibisco, se dominaban más de cien metros de abrupta garganta, recubierta en su parte inferior por capas superpuestas de granito a las que se aferraba precariamente una tupida alfombra de maleza y árboles medianos forrados de begonias silvestres, musgo y helechos. Al fondo del desfiladero, el río fluía como un músculo marrón y sinuoso entre centelleantes márgenes blancas y extrañas losas de roca ondulada. En la orilla opuesta se veían pequeños retazos de tierra cultivada al borde del río y un poco más lejos se extendía la selva en una multitud de colores y texturas hasta que se difuminaba en la distancia como un océano verde, espumante y tembloroso bajo la neblina producida por el calor.

Sin embargo, yo no estaba de humor para admirar aquella vista cuando me apeé, doblado, del candente interior del camión y salté al suelo. En aquel momento, lo que más deseaba en el mundo era un trago, un baño y comida, por este orden. Casi con la misma urgencia, necesitaba una caja de madera para alojar al primer animal que habíamos adquirido. Se trataba de un ser extremadamente raro, una cría de mangosta de patas negras que había comprado a un nativo en un pueblo situado a unos cuarenta kilómetros de distancia, en donde nos habíamos detenido a comprar un poco de fruta. Estaba encantado de haber iniciado la colección con semejante rareza, pero después de luchar con ella durante dos horas en el asiento delantero del camión, mi entusiasmo había empezado a decrecer. La mangosta quería investigar todos los rincones de la cabina y yo, temiendo que tropezara con el cambio de marchas y tal vez se rompiera una pata, la había aprisionado dentro de mi camisa. Durante la primera media hora se paseó en torno a mi cuerpo, olfateando ruidosamente; la siguiente media hora realizó serias tentativas de abrir un agujero en mi estómago con sus afiladísimas garras y, tras ser disuadida de continuar con esta ocupación, se metió en la boca una gran porción de mi abdomen y lo succionó con vigor y mucha fe al tiempo que me regaba con un torrente, al parecer interminable, de cálida y maloliente orina. Esto no mejoró en modo alguno mi aspecto ya de por sí sudoroso y polvoriento y cuando subí la escalinata de la casa del director de la UAC, con una cola de mangosta sobresaliendo de mi camisa apretada y manchada de orina, ofrecía, como mínimo, una imagen ligeramente excéntrica. Después de respirar hondo y tratar de asumir una actitud despreocupada, entré en el bien iluminado salón y encontré a tres personas sentadas alrededor de una mesa de juego, que me miraron con cierto aire inquisitivo.

—Buenas tardes —dije, sintiéndome algo desconcertado—. Me llamo Durrell.

Me di cuenta de que no era la observación más reveladora hecha en África desde el encuentro entre Stanley y Livingstone. Sin embargo, un hombre moreno y bajo se levantó de la mesa y se acercó a mí, sonriendo con cordialidad mientras unos largos mechones negros le golpeaban la frente. Me alargó la mano y estrechó la mía, tras lo cual, haciendo caso omiso de mi aspecto y comportamiento poco convencional, observó con gravedad mi rostro.

—Buenas tardes —contestó—. ¿Por casualidad juega usted a la canasta?

—No —respondí, bastante confundido—. Lo siento mucho.

Suspiró, como si se hubieran realizado sus peores presentimientos.

—Una lástima… una gran lástima —comentó y entonces ladeó la cabeza y me estudió con más atención.

—¿Cómo ha dicho que se llama? —preguntó.

—Durrell… Gerald Durrell.

—Cielo santo —exclamó, recordando de pronto—, ¿es usted el maniático de los animales contra quien me previnieron en la oficina central?

—Supongo que sí.

—Pero, mi querido muchacho, le esperaba hace dos días. ¿Dónde se ha metido?

—Habríamos llegado hace dos días si el camión no se hubiese averiado con monótona regularidad.

—Estos camiones locales sufren una maldita avería tras otra —contestó, como si me confiara un secreto—. ¿Le apetece un trago?

—Me encantaría —respondí con fervor—. ¿Puedo decir a los demás que entren? Están esperando en los camiones.

—Sí, claro, hágalos entrar a todos. Beberemos a su salud.

—Muy agradecido —dije, volviéndome hacia la puerta.

Mi anfitrión me cogió del brazo y me retuvo.

—Dígame, mi querido muchacho —murmuró con voz ronca—, no querría personalizar pero ¿es la ginebra que he bebido o su estómago siempre se retuerce de este modo?

—No —contesté gravemente—, no es mi estómago. Llevo una mangosta bajo la camisa.

Me miró un momento sin pestañear.

—Una explicación muy razonable —dijo por fin.

—Sí —asentí—, y cierta.

Exhaló un suspiro.

—Bueno, mientras no se trate de la ginebra, poco me importa lo que usted pueda llevar debajo de la camisa —observó con gran seriedad—. Haga entrar a los demás y tomaremos una o dos copitas antes de que coman algo.

Así es cómo invadimos la casa de John Henderson y a los dos días ya le habíamos convertido en el anfitrión más sufrido de la costa occidental africana. Para un hombre amante de su intimidad es un acto muy noble invitar a cuatro desconocidos a vivir en su casa, pero cuando no se siente ninguna simpatía, sino más bien una gran suspicacia hacia cualquier forma de vida animal, invitar a cuatro coleccionistas de animales a vivir bajo su techo es un acto tan heroico que no existen palabras para describirlo. A las veinticuatro horas de nuestra llegada no sólo teníamos una mangosta, sino también una ardilla, un gálago y dos monos a los que instalamos en la veranda de la casa de John.

Mientras él se acostumbraba a la idea de que un babuino adolescente se abrazara a sus piernas cada vez que pisaba su propio umbral, yo envié mensajes a todos mis antiguos contactos entre los cazadores locales, los convoqué y les describí la clase de animales que buscábamos. Hecho esto, nos sentamos a esperar los resultados, que tardaron un poco en producirse. De pronto un día, a primera hora de la tarde apareció Agustine, un cazador local, que enfiló la avenida con pasos silenciosos, luciendo un sarong escarlata y azul y ofreciendo, como siempre, el aspecto de un vendedor mongol, pulcro y ansioso. Le acompañaba uno de los africanos occidentales más corpulentos que he visto en mi vida, un hombre inmenso y ceñudo que debía de medir dos metros como mínimo y cuya piel —en contraste con el tono broncíneo de Agustine— era negra como el carbón. Caminaba junto al cazador con unos pies tan enormes, que al principio pensé que debía de padecer elefantiasis. Se detuvieron ante la escalinata de la veranda y mientras Agustine sonreía de oreja a oreja su compañero nos miró con expresión preocupada, como si estuviera calculando nuestro peso neto para fines culinarios.

—Buenos días, Sah[2] —dijo Agustine, retorciendo su polícromo sarong para ajustarlo más en torno a sus esbeltas caderas.

—Buenos días, Sah —entonó el gigante, con una voz que recordaba el distante rumor del trueno.

—Buenos días… ¿Vosotros traer buey? —pregunté, esperanzado, aunque no parecían llevar ningún animal.

—No, Sah —respondió Agustine con triste acento—, no traer buey. Venir para pedir a masa una cuerda prestada.

—¿Una cuerda? ¿Para qué quererla?

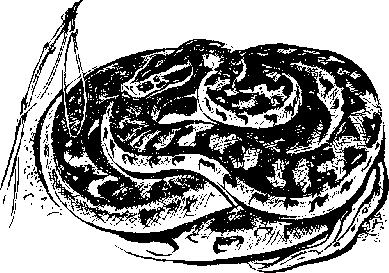

—Nosotros encontrar una gran boa, Sah, en la selva, pero no poder cazarla si no tener cuerda, Sah.

Bob, cuya especialidad eran los reptiles, se enderezó bruscamente.

—¿Una boa? —preguntó, excitado—. ¿Qué significa esto de una boa?

—Se refiere a una pitón —le expliqué.

Una de las cosas más desorientadoras del inglés africano, desde el punto de vista del naturalista, era la gran cantidad de nombres erróneos usados para diversos animales. Las pitones eran boas, los leopardos eran tigres y así sucesivamente. Los ojos de Bob brillaron con una luz fanática. Desde que habíamos embarcado en Southampton, su conversación se había limitado casi por completo a la serpiente pitón y yo sabía que no sería realmente feliz hasta que añadiera a la colección uno de esos reptiles.

—¿Dónde está? —preguntó con una emoción mal disimulada en su voz temblorosa.

—Estar allí, en la selva —contestó Agustine, señalando con un vago movimiento de brazo un área que abarcaba aproximadamente ochocientos kilómetros cuadrados de selva—. Esconderse en un agujero debajo de tierra.

—¿Ser grande? —inquirí.

—¡Ua! ¿Grande? —exclamó Agustine—. Demasiado grande.

—Ser así de grande —terció el gigante, dándose una palmada en el muslo, que tenía más o menos el tamaño de un costado de buey.

—Nosotros andar por selva desde la mañana, Sah —explicó Agustine—. Entonces ver esta boa. Correr muy de prisa, pero no tener suerte. Esa serpiente poseer demasiada energía. Correr hasta un agujero en el suelo y nosotros no tener cuerda para cogerla.

—¿Haber dejado a alguien a vigilar el agujero —pregunté— para que la boa no escapara a la selva?

—Sí, Sah, nosotros dejar a dos hombres allí.

Me volví hacia Bob.

—Bueno, ésta es tu ocasión: una pitón auténtica acorralada en una caverna. ¿Vamos a echarle un vistazo?

—¡Dios mío, sí! Salgamos inmediatamente —exclamó Bob.

Me dirigí a Agustine.

—Nosotros ir a ver esta serpiente, ¿eh?

—Sí, Sah.

—Tú esperar un momento y nosotros venir en seguida. Primero recoger cuerda y redes.

Mientras Bob iba corriendo hacia el montón formado por nuestro equipo, en busca de redes y cuerda, yo llené de agua unas cuantas botellas y sorprendí a Ben, nuestro ayudante con los animales, en cuclillas ante la puerta trasera, pelando la pava con una damisela de voluptuosos encantos.

—Ben, deja en paz a esta infortunada jovencita y prepárate. Vamos a la selva a coger una boa.

—Sí, Sah —dijo Ben, dejando de mala gana a su amiga—. ¿Dónde estar boa,Sah?

—Agustine decir que estar en un agujero. Por eso yo necesitarte. Si el agujero ser tan pequeño que no poder pasar ni el señor Golding ni yo, tú tener que entrar a coger boa.

—¿Yo, Sah? —se inquietó Ben.

—Sí, tú. Tú solo.

—Muy bien —dijo, sonriendo filosóficamente—. Yo no tener miedo, Sah.

—Tú mentir —repliqué—. Saber que tener demasiado miedo.

—No tener ninguno, de veras, Sah —contestó Ben con aires muy dignos—. ¿Yo nunca decir a masa cómo matar a vaca de selva?

—Sí, decírmelo dos veces y aún no creerte. De prisa, ir con el señor Golding a coger cuerdas y redes.

Para llegar a la región donde esperaba nuestra presa, tuvimos que bajar la colina y cruzar el río con el transbordador, una gran canoa con forma de plátano que parecía haber sido construida hacía tres siglos y haberse ido deteriorando lentamente desde entonces. El remero era un hombre muy viejo que daba la impresión de estar en peligro inmediato de sufrir un ataque cardíaco y que iba acompañado de un niño cuya misión era achicar el agua. Esta lucha se antojaba un poco desigual, porque el niño se servía de una lata oxidada para su tarea, mientras que los costados de la canoa eran tan estancos como un colador. Inevitablemente, cuando se alcanzaba la orilla opuesta, se iba sentado en quince centímetros de agua. Cuando llegamos con nuestro equipo a los peldaños gastados por el agua que constituían el embarcadero al pie de los riscos de granito, el transbordador estaba en la otra orilla, así que mientras Ben, Agustine y el gigantesco africano (a quien habíamos bautizado Gargantúa) llamaban al barquero a voz en grito para que volviera con la máxima rapidez, Bob y yo nos pusimos en cuclillas a la sombra y contemplamos a la habitual muchedumbre de Mamfe bañándose y lavándose en las aguas marrones.

Enjambres de niños saltaban gritando desde los riscos, se zambullían en el agua y emergían de nuevo a la superficie; las palmas de sus manos y las plantas de sus pies eran rosadas y brillantes y sus cuerpos parecían de chocolate bruñido. Las niñas, más recatadas, se bañaban con los sarongs puestos, que se adherían de tal modo a sus cuerpos cuando salían del agua que no dejaban nada para la imaginación. Un niño pequeño, que no podía tener más de cinco o seis años, bajaba con precavidos pasitos por una roca, con la lengua fuera de tan concentrado que estaba, llevando sobre la cabeza una enorme vasija de agua. Al llegar a la orilla del río no se detuvo para quitarse la vasija de la cabeza ni despojarse del sarong sino que continuó andando y entró en el río lentamente y con determinación, vadeando hasta que desapareció por completo; sólo la vasija podía verse moviéndose misteriosamente sobre la superficie del agua, y al final también ella desapareció. Al cabo de un momento, la vasija volvió a aparecer, esta vez deslizándose hacia la orilla, y unos instantes después emergió debajo la cabeza del niño, que emitió un tremendo resoplido para expeler el aire de sus pulmones y avanzó con dificultad hacia la orilla, con la vasija ahora llena a rebosar. Cuando llegó apoyó cuidadosamente la vasija en un saliente de la roca y volvió a sumergirse en el agua, llevando todavía su sarong. De un oculto pliegue de esta prenda extrajo un pequeño fragmento de jabón Lifebuoy con el que procedió a frotarse a sí mismo y al sarong con absoluta imparcialidad. Luego, cuando estuvo tan cubierto de espuma que parecía un muñeco de nieve vivo y sonrosado, se sumergió para quitarse el jabón, caminó hasta la playa, se colocó una vez más la vasija sobre la cabeza, subió lentamente por la roca y desapareció. Fue un ejemplo perfecto de la aplicación africana del estudio del tiempo y el movimiento.

Por fin llegó el transbordador y Ben y Agustine se enzarzaron en una acalorada discusión con el anciano remero. En vez de llevarnos directamente a la otra margen, pretendían que nos transportara río arriba hasta un gran banco de arena que se encontraba a casi dos kilómetros, pues así nos ahorraríamos una caminata por la orilla hasta alcanzar el sendero que conducía a la selva. El anciano se mostraba muy reacio a aceptar esta proposición.

—¿Qué ocurrir con él, Ben? —pregunté.

—¡Eh! Este hombre estúpido, Sah —contestó Ben, volviéndose hacia mí con exasperación—, no querer llevarnos río arriba.

—¿Por qué no estar de acuerdo, amigo mío? —pregunté al viejo—. Si tú llevarnos, yo pagarte más dinero y darte una propina.

—Masa —respondió con firmeza el anciano—, este barco ser mío y si perder, no poder ganarme más la vida… No poder comprar comida para mi estómago… No ganar ni un penique.

—Pero ¿cómo poder perder el barco? —inquirí con asombro, porque sabía que en aquel tramo de río no había rápidos ni corrientes traicioneras.

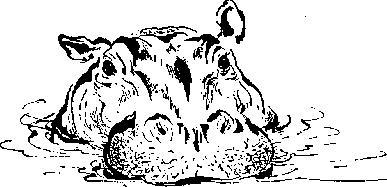

—Ipopo, masa —me explicó el anciano.

Me quedé mirándole con fijeza, sin saber de qué hablaba. ¿Sería Ipopo un poderoso hechicero local que yo no conocía?

—El tal Ipopo, ¿dónde vivir? —pregunté, por si podía convencerle.

—¡Ua! ¿Masa no verlo nunca? —se extrañó el hombre—. Estar en el agua, cerca de la casa del oficial de Distrito… Ser grande como coche… y gritar mucho… Tener demasiada fuerza.

—¿De qué estará hablando? —preguntó Bob, perplejo.

Y de pronto caí en la cuenta.

—Habla de la manada de hipopótamos que vive en el río próximo a la casa del oficial de Distrito —aclaré—, pero es una abreviación tan nueva de la palabra que por un momento me ha confundido.

—¿Los considera peligrosos?

—Por lo visto sí, aunque ignoro la razón. La última vez que estuve aquí eran muy mansos.

—Pues espero que sigan igual —dijo Bob.

Me volví de nuevo hacia el viejo.

—Escucharme, amigo mío. Si tú llevarnos río arriba, yo pagarte seis chelines y darte cigarrillos, ¿eh? Y si estos ipopos estropear por casualidad tu barco, yo pagarte uno nuevo, ¿entendido?

—Entendido, Sah.

—¿Estar de acuerdo?

—Estar de acuerdo, Sah —asintió el hombre, que se debatía entre la avaricia y la prudencia.

Nos deslizamos lentamente río arriba, en cuclillas en el centro de la canoa, sobre un centímetro de agua.

—Supongo que no pueden llegar a ser peligrosos —observó Bob con indiferencia, deslizando la mano por el agua como si pensara en otra cosa.

—La última vez que los vi me dejaron acercar en una canoa a nueve metros de distancia y tomarles fotografías —comenté.

—Estos ipopos volverse fieros, sha —terció Ben sin el menor tacto—. Hacer dos meses que matar a tres hombres y destrozar dos barcos.

—Una idea muy consoladora —dijo Bob.

Delante de nosotros, las marrones aguas rompían contra las rocas en muchos lugares. En cualquier otro momento habrían parecido exactamente lo que eran, rocas, pero ahora cada una de ellas semejaba la cabeza de un hipopótamo, un hipopótamo astuto y homicida que acechaba en las oscuras aguas, esperando nuestro paso. Ben, recordando sin duda el relato de su audacia frente a la vaca de la selva, intentó silbar, pero fue un esfuerzo muy débil y me percaté de que escudriñaba el agua con ansiedad. Después de todo, un hipopótamo que ha adquirido la costumbre de atacar a las canoas acaba aficionándose a ello, como el tigre a la carne humana, y hace todo lo posible por ser desagradable, considerándolo seguramente como un deporte. Yo no tenía ningún deseo de retozar en seis metros de agua fangosa con un hipopótamo sádico de media tonelada.

Advertí que el viejo mantenía la embarcación muy cerca de la orilla, avanzando en zigzag y siempre en aguas poco profundas. Allí las rocas eran escarpadas, pero estaban bien provistas de huecos para un caso de emergencia, porque se hallaban amontonadas en grandes capas desiguales de sustancias fosilizadas, recubiertas por un tapiz de verdor. Los árboles que crecían más arriba de las rocas extendían sus ramas muy por encima del agua, de modo que avanzábamos a sacudidas por un túnel sombreado, asustando a algún que otro martín pescador que pasaba a gran velocidad frente a nuestra proa, como una estrella fugaz de color azul vivo, o a un chorlito de barba blanquinegra que aleteaba contra la corriente con una tonta risita ahogada, rozando el agua con las patas mientras sus largas carnosidades amarillas ondeaban absurdamente a ambos lados del pico.

Poco a poco doblamos el recodo del río y de improviso, a unos trescientos metros delante de nosotros, en la orilla opuesta, vimos la blanca masa del banco de arena, ribeteado por un rizo de diminutas olas. El viejo suspiró de alivio al verlo y empezó a remar con más rapidez.

—Casi hemos llegado —dije, muy alegre— y sin un solo hipopótamo a la vista.

Acababa de pronunciar estas palabras cuando una roca que estaba a unos cinco metros de nosotros se irguió súbitamente sobre la superficie del agua y nos miró con ojos saltones llenos de asombro, enviando al aire dos finos surtidores de espuma, como una ballena en miniatura.

Por suerte, nuestra valiente tripulación resistió el impulso de saltar en masa de la canoa y ganar la orilla a nado. El viejo emitió un silbido y hundió más el remo en el agua, obligando a la canoa a detenerse en un círculo de pequeños remolinos espumosos. Nos quedamos sentados, mirando fijamente al hipopótamo, que a su vez permaneció inmóvil, con la vista fija en nosotros. Por su aspecto, el más sorprendido era él. La cara rechoncha, entre rosada y gris, flotaba en la superficie del agua como una cabeza sin cuerpo en una sesión espiritista. Los inmensos ojos nos miraban con la expresión inocente de un bebé. Sus orejas se abrían y cerraban, como si nos hicieran señales. El hipopótamo exhaló un ruidoso suspiro y avanzó medio metro sin dejar de mirarnos con sus grandes ojos abiertos y candorosos. Entonces Agustine soltó de repente un alarido que nos sobresaltó a todos y que casi hizo zozobrar el transbordador. Furiosos, le conminamos al silencio, mientras el hipopótamo continuaba su descarado escrutinio.

—No tener miedo —dijo Agustine en voz alta—. Ser una mujer.

Arrebató el remo al anciano, que no quería soltarlo, y empezó a golpear el agua con él, levantando una oleada de espuma. El hipopótamo abrió el hocico en un gigantesco bostezo, exhibiendo una dentadura completamente inverosímil. Luego, de pronto, sin ningún esfuerzo muscular aparente, la enorme cabeza desapareció bajo la superficie. Hubo un momento de pausa durante el cual todos nos convencimos de que la bestia estaba nadando directamente hacia nosotros y entonces la cabeza volvió a emerger y esta vez, para nuestro alivio, a unos veinte metros río arriba. Expelió otros dos surtidores de espuma, meneó seductoramente las orejas y se sumergió de nuevo para reaparecer un momento después un poco más lejos. El viejo gruñó y recuperó el remo de manos de Agustine.

—Agustine, ¿por qué tú hacer una cosa tan insensata? —le interpelé en un tono de voz en el que procuré imprimir severidad y firmeza.

—Sah, ese ipopo no ser hombre… ser una mujer —explicó Agustine, ofendido por mi falta de confianza en él.

—¿Cómo saberlo? —inquirí.

—Masa, yo saberlo todo sobre los ipopos de estas aguas —explicó— y ése ser una mujer. Si ser un ipopo hombre, comernos a todos en un instante. Pero esa mujer no tener cabeza fuerte como su marido.

—Pues, gracias a Dios por el sexo débil —comenté a Bob mientras el viejo, con repentina actividad, dirigía la canoa en diagonal contra el banco, en el que embarrancó entre una lluvia de guijarros.

Descargamos el equipo, dijimos al anciano que nos esperara y emprendimos la marcha hacia la madriguera de la serpiente pitón.

Al principio el sendero discurría por la tierra de una vieja granja nativa donde los árboles gigantes habían sido talados y ahora se pudrían en el suelo. Entre estos troncos habían cultivado y cosechado mandioca, dejando después el campo en barbecho, de ahí que la maleza del bosque —arbustos espinosos, convólvulos y otros matorrales— había invadido el claro, cubriéndolo todo como una capa. Siempre podía verse una vida abundante en estas granjas abandonadas y mientras nos abríamos paso entre la intrincada telaraña de maleza, aves de todas clases nos rodeaban. Bellos papamoscas planeaban, exhibiendo su azul pastel entre el follaje; en los oscuros interiores de los tocones, recubiertos de convólvulos, saltaban los petirrojos en busca de saltamontes, asombrosamente parecidos a los petirrojos ingleses; un cuervo moteado alzó el vuelo delante de nosotros y aleteó con torpeza, gritando un estridente aviso; desde un matorral de arbustos espinosos, cubierto de flores rosadas entre las que zumbaban abejas azules, un tordo nos obsequió con una cascada de dulces trinos. El sendero serpenteó un rato entre esta maleza húmeda y cálida que nos llegaba hasta la cintura, y súbitamente salió de ella y nos condujo a una pradera dorada que rielaba por el calor.

Por muy atractivo que fuera su aspecto, aquellas praderas no eran nada cómodas para el caminante. La hierba, dura y puntiaguda, crecía en montecillos cuidadosamente colocados para hacer tropezar al incauto. Había lugares en que yacían al sol láminas de roca gris cuya superficie, salpicada por un millón de minúsculos trozos de mica, refulgía y deslumbraba. El sol nos abrasaba la nuca y su reflejo rebotaba de la roca y golpeaba el rostro con el impacto de un alto horno. Bañados en sudor, avanzamos con dificultad por aquella extensión requemada por el sol.

—Espero que ese maldito reptil tenga el buen sentido de esconderse en un lugar donde haya sombra —dije a Bob—. Se podría freír un huevo sobre estas rocas.

Agustine, que caminaba con impaciencia mientras su sarong cambiaba del escarlata al granate a medida que absorbía el calor de su cuerpo, se volvió a sonreírme; tenía el rostro salpicado de gotas de sudor.

—Masa tener calor, ¿verdad? —preguntó, solícito.

—Sí, demasiado —respondí—. ¿Cuánto falta para llegar?

—Poco, Sah —contestó, señalando hacia adelante—; estar allí… ¿Masa no ver a hombres que yo dejar para hacer guardia?

Miré en la dirección señalada por su dedo y en la distancia vi una zona de rocas desordenadas y arrugadas como si fueran sábanas desplazadas por algún cataclismo volcánico, que formaban un desfiladero en miniatura a través de la pradera. Sobre aquellas rocas distinguí las siluetas de otros dos cazadores, sentados en cuclillas, esperando pacientemente al sol. Cuando nos vieron, se pusieron en pie y nos saludaron agitando sus lanzas de feroz aspecto.

—¿Estar allí el agujero? —gritó Agustine con voz ansiosa.

—Sí, aquí estar —contestaron.

Cuando llegamos a la base del pequeño desfiladero, comprendí por qué la pitón lo había elegido como madriguera. En la superficie de la roca se veía una serie de cuevas poco profundas, cinceladas por el agua y el viento, que se comunicaban entre sí y tenían una ligera pendiente que ascendía hacia su interior, de modo que cualquier ser vivo que se refugiara en ellas no corría el peligro de ahogarse en la estación lluviosa. La entrada de todas aquellas cuevas debía de tener unos dos metros de anchura por uno escaso de altura, dimensiones que permitían maniobrar a una serpiente, pero a pocos animales más. Los cazadores, con buena lógica, habían prendido fuego a toda la hierba de las proximidades a fin de que el humo hiciera salir a la serpiente. Sin embargo, a ésta no le había afectado tal medida y ahora nosotros teníamos que andar por una espesa capa de carbón y ceniza fina que nos llegaba a los tobillos.

Bob y yo nos echamos de bruces y, empujándonos con los hombros, nos arrastramos hacia el interior de la cueva con objeto de localizar a la pitón y elaborar un plan de campaña. Pronto nos dimos cuenta de que la cueva se estrechaba a un metro de la entrada, dejando sitio para una persona sola, quien debería mantenerse lo más pegada posible al suelo. Después del resplandor del sol, la cueva se antojaba aún más oscura de lo que en realidad era y no veíamos absolutamente nada. La única indicación de que allí se escondía una serpiente era un agudo y malhumorado silbido cada vez que nos movíamos. Pedimos a gritos una linterna y cuando la hubieron encontrado y nos la dieron, dirigimos el rayo de luz hacia el angosto pasillo.

Éste terminaba unos dos metros más allá en una depresión circular de la roca y en ella estaba enroscada la serpiente pitón, brillante a la luz de la linterna como si acabaran de barnizarla. Por lo que podíamos juzgar, debía de medir unos cuatro metros y medio y era tan gruesa que perdonamos a Gargantúa por compararla con su enorme muslo. Estaba de muy mal humor y cuanto más se paseaba por su cuerpo el rayo de luz de la linterna, más estridentes se volvían sus silbidos, hasta que adquirieron las proporciones de un grito fantasmagórico. Nos arrastramos hacia el exterior y nos incorporamos, ambos casi del mismo color que nuestros cazadores a causa de la gruesa capa de ceniza oscura que se había adherido a nuestros sudorosos cuerpos.

—El truco consiste en pasarle un lazo por el cuello y estirar con todas nuestras fuerzas hasta sacarla —dijo Bob.

—Sí, pero la cuestión será cómo le ponemos un lazo alrededor del cuello. No me seduce la idea de quedar atrapado en ese pasillo si ella decide salir a mi encuentro. No hay sitio para moverse ni para que alguien te ayude si se entabla la lucha.

—En efecto, tienes razón —admitió Bob.

—Sólo podemos hacer una cosa —dije—. Agustine, ir muy, muy de prisa a cortar una horca para mí… grande… ¿entendido?

—Sí, Sah —contestó Agustine, blandiendo su machete de hoja ancha mientras corría hacia el lindero del bosque, que estaba a unos trescientos metros.

—Recuerda —advertí a Bob— que si logramos hacerla salir, no podemos confiar en los cazadores. Todo el mundo en el Camerún está convencido de que la pitón es venenosa; y no sólo creen que su mordedura es mortal, sino que también puede envenenarte con los espolones que tiene bajo la cola, de modo que si la sacamos, no podremos sujetarla por la cabeza y esperar que ellos la cojan por la cola. Tú tendrás que agarrar un extremo mientras yo me encargo del otro y esperemos que cooperarán sujetándola por en medio.

—Una idea muy reconfortante —observó Bob, con expresión pensativa.

Al poco rato Agustine volvió con una rama larga y recta que tenía una horquilla en un extremo. Até a esta horquilla un nudo corredizo hecho con una cuerda fina que, según me habían asegurado los fabricantes, podía aguantar un quintal de peso. Entonces desenrollé unos quince metros y le entregué a Agustine el resto de la cuerda.

—Ahora yo entrar dentro e intentar pasarle esta cuerda por el cuello, ¿eh? Si conseguirlo, gritar y entonces todos los cazadores deber tirar juntos de la cuerda. ¿Entendido?

—Entendido, Sah.

—Cuando yo gritar, vosotros estirar —repetí, echándome delicadamente sobre la alfombra de ceniza— y mucho cuidado con estirar demasiado fuerte… No quiero que el maldito bicho me caiga encima.

Subí culebreando hacia el fondo de la cueva, con la horquilla y la cuerda en las manos y la linterna en la boca. La pitón silbó con la misma ferocidad de antes. Entonces comencé la delicada tarea de suspender la horquilla delante de mí para poder pasar el lazo por la cabeza de la serpiente. Lo encontré imposible con la linterna en la boca, porque al menor movimiento el rayo de luz oscilaba hacia todas partes menos hacia el punto requerido. La puse en el suelo, apoyada en unas piedras de modo que la luz enfocara a la serpiente y, con un cuidado infinito, levanté la horquilla en dirección al reptil. Como es natural, la pitón se había enroscado en forma de apretados anillos, con la cabeza en el centro de éstos, de ahí que cuando tuve la horquilla en la posición correcta, me vi en el trance de tener que obligarla a erguir la cabeza, y el único modo de hacerlo era pinchar vigorosamente al animal con el extremo de la horquilla.

Tras el primer pinchazo, los brillantes anillos parecieron hincharse de rabia y retumbó por toda la cueva un silbido tan estridente y tan cargado de malignidad, que casi dejé caer la horquilla. Apretándola firmemente con la mano sudorosa, volví a pinchar al reptil, provocando otro malévolo silbido. Lo repetí cinco veces antes de ver mis esfuerzos coronados por el éxito. La cabeza de la pitón apareció de repente por encima de los anillos y se lanzó contra el extremo de la rama con una boca muy abierta que despidió un centelleo rosado a la luz de la linterna. Sin embargo, el movimiento fue tan súbito, que no tuve tiempo de pasar el lazo por la cabeza. La serpiente atacó tres veces y cada vez realicé una infructuosa tentativa de cogerla con el lazo. La principal dificultad estribaba en que no podía acercarme lo suficiente; trabajaba con el brazo estirado al máximo y esto, junto con el peso de la rama, entorpecía mucho mis movimientos. Al final, bañado en sudor y con los brazos doloridos, me arrastré hasta el soleado exterior.

—Es inútil —dije a Bob—. Mantiene la cabeza oculta entre los anillos y sólo la saca para atacar… No da ocasión de atraparla con el lazo.

—Déjame intentarlo —propuso con vehemencia.

Cogió la horquilla y se metió a rastras en la cueva. Hubo una larga pausa durante la cual sólo pudimos ver sus grandes pies escarbar, inquietos, en busca de un apoyo a la entrada de la cueva. Al cabo de un rato volvió a aparecer, maldiciendo profusamente.

—No hay forma, es inútil —dijo—. Con esto no lo lograremos nunca.

—Si nos encuentran un palo con forma de horca, como un cayado de pastor, ¿crees que podrías sujetar un anillo y sacarla? —pregunté.

—Creo que sí —contestó Bob—, o por lo menos podría obligarla a desenroscarse y tener así ocasión de sujetar la cabeza.

Agustine fue, pues, enviado de nuevo a la selva con instrucciones muy detalladas sobre la clase de palo que necesitábamos y pronto volvió con una rama de seis metros, uno de cuyos extremos tenía forma de anzuelo.

—Si pudieras entrar a rastras conmigo y sostener la linterna por encima de mi hombro, sería una ayuda —sugirió Bob—, porque si la dejo en el suelo, la cambiaré de posición cada vez que haga un movimiento.

Así, pues, entramos ambos en la cueva y permanecimos echados de bruces, hombro contra hombro. Mientras yo sostenía la linterna, Bob acercaba con lentitud el gigantesco palo al elusivo reptil. Muy despacio, a fin de no molestarlo innecesariamente, bajó el anzuelo sobre el anillo superior, lo rodeó, se colocó en una posición más cómoda y tiró hacia sí con todas sus fuerzas.

Los resultados fueron inmediatos y desconcertantes. Ante nuestra sorpresa, todo el cuerpo de la serpiente se deslizó —tras una momentánea resistencia— por la pendiente de la cueva, en dirección a nosotros. Animado, Bob se arrastró hacia atrás (comprimiéndonos así aún más en el túnel) y dio otro tirón. La serpiente se acercó y empezó a desenroscarse. Bob volvió a tirar de la rama y la serpiente se desenroscó todavía más; la cabeza y el cuello aparecieron de entre los anillos y nos atacaron. Apretujados como un par de sardinas gigantes en una lata pequeña, no teníamos sitio para movernos como no fuera hacia atrás, así que retrocedimos sobre nuestros estómagos con la máxima rapidez posible. Para nuestro alivio, al final llegamos a un ligero ensanchamiento del pasillo que nos permitió una mayor facilidad de maniobra. Bob agarró bien la rama y tiró de ella con determinación; me recordó a un mirlo esbelto y decidido extrayendo de su agujero a un inmenso gusano. La serpiente apareció ante nosotros, silbando como una loca y contrayendo los músculos de sus anillos para liberarse del anzuelo que le sujetaba el cuerpo. Calculé que, con otro buen tirón, Bob la sacaría hasta la entrada de la cueva. Retrocedí rápidamente.

—Traer esa cuerda —grité a los cazadores—, de prisa… de prisa… la cuerda.

Saltaron para obedecer cuando Bob emergió de la cueva, se enderezó y dio un paso atrás para el tirón final que sacaría a la serpiente al aire libre, donde podríamos abalanzarnos sobre ella. Sin embargo, al retroceder puso el pie sobre una roca suelta que cedió bajo su peso, haciéndole caer de espaldas. La rama se escapó de sus manos, la serpiente dio una potente sacudida, que liberó su cuerpo del anzuelo y, con la suave fluidez del agua que empapa un papel secante, se deslizó por un intersticio que parecía demasiado estrecho para un ratón. Mientras el último metro de sinuoso cuerpo desaparecía en las entrañas de la tierra, Bob y yo caímos sobre él, agarrándolo como desesperados. Sentimos la tensión de los potentes músculos mientras la serpiente, casi toda oculta en la hendidura de la roca, luchaba por desasir su cola de nuestras manos. Lentamente, milímetro a milímetro, las suaves escamas fueron resbalando por nuestras manos sudorosas y, de improviso, el reptil se nos escapó. Desde las profundidades de la roca llegó hasta nosotros un silbido triunfante.

Cubiertos de ceniza y manchados de carbón, con brazos y piernas llenos de arañazos y la ropa negra por el sudor, Bob y yo nos quedamos mirándonos ferozmente, jadeando, incapaces de hablar.

—Ah, escaparse, masa —observó Agustine, que parecía tener un don especial para subrayar lo evidente.

—Esa serpiente ser demasiado fuerte —comentó Gargantúa, de mal humor.

—Nadie poder sacar a esa serpiente del agujero —dijo Agustine, tratando de consolarnos.

—Ser muy, muy fuerte —repitió Gargantúa—, tener demasiada fuerza para un hombre.

Pasé los cigarrillos en silencio y todos nos pusimos en cuclillas para fumarlos sobre la alfombra de ceniza.

—Bueno —dije por fin, filosóficamente—, hemos hecho todo lo posible. Esperemos ser más afortunados la próxima vez.

Pero Bob no se dejaba consolar. Haber estado a punto de capturar a la pitón de sus sueños y perderla era insoportable para él. Se paseó de arriba a abajo, murmurando para sus adentros con acento salvaje, mientras los demás empaquetábamos las redes y cuerdas, y después nos siguió malhumorado por el camino de regreso.

El sol ya estaba muy bajo y cuando hubimos atravesado la pradera y entrado en las abandonadas tierras de cultivo, un crepúsculo verdoso se cernía sobre el mundo. Por doquier brillaban en la maleza húmeda luciérnagas trémulas como zafiros que, mecidas por el viento cálido, latían brevemente como perlas rosadas contra el oscuro follaje. El aire estaba lleno de las fragancias vespertinas, humo de fogata, tierra húmeda, el dulce perfume de los capullos ya mojados por el rocío. Una lechuza llamó con voz cascada y temblorosa, y otra le contestó.

El río era como una viviente lámina de bronce en la penumbra del crepúsculo mientras caminábamos por la crujiente arena del banco, de un blanco lechoso. El viejo y el niño dormían acurrucados en la proa de la canoa. Se despertaron y remaron en silencio río abajo. Muy por encima de nosotros, en la cumbre de la colina, brillaban las luces de la casa y, como fondo del chapoteo producido por los remos, sonaba la débil cadencia de un gramófono. Una bandada de pequeñas polillas blancas rodeó la canoa cuando ésta puso rumbo al banco de arena. La luna, muy frágil y mate, se elevaba entre la filigrana de la selva a nuestras espaldas y una vez más llamaron las lechuzas, tristemente y con nostalgia, desde las tinieblas de los árboles.