Acto continuo salieron de la cueva el padre, la madre y el hijo, llevando aún los ojos completamente inundados de lágrimas de ternura. Inmediatamente, el conde, para hacer que se le reunieran sus gentes, asió la trompa de caza que llevaba al cinto, y que era de plata, arrancando de ella algunos toques que resonaron a larga distancia, repetidos incesantemente por los ecos del bosque. Como Desdichado no había oído jamás una cosa parecida, quedó encantado al oír el sonido de la trompa y, queriendo tocar a su vez, la pidió a su padre, la examinó y preguntó de qué era y por qué estaba tan brillante, probando luego a soplar en ella y arrancándole algunos sonidos que hicieron reír a su gozosa madre.

No tardaron mucho en acudir, de todos los ámbitos del bosque, los caballeros y pajes que formaban, la comitiva del conde, los cuales quedaron profundamente sorprendidos al ver aquella mujer flaca y descolorida que acompañaba al conde, y al tierno y sonrosado niño que éste llevaba en brazos. Apresuráronse todos a salirle al encuentro y, formando corro en torno suyo, guardaron profundo y respetuoso silencio, porque observaron que los ojos del conde, de la mujer y del niño, estaban llenos de lágrimas. Entonces, el conde, dirigiéndose a todos, díjoles con voz trémula por la emoción:

—Nobles caballeros, fieles servidores, esta mujer y este niño que aquí veis son: mi esposa Genoveva, a la que por tanto tiempo he creído muerta, y mi hijo Desdichado.

Al oír éstas palabras, todos los concurrentes prorrumpieron en gritos de espanto y asombro, y cruzáronse entre sí mil exclamaciones y preguntas.

—¡Gran Dios! —decíanse—; ¿cómo ha de ser ésa nuestra señora?

—¿No le habían cortado la cabeza?

—Pues ahí la tenéis resucitada. ¡Pero esto es imposible!

—Pues, no obstante, ella es.

—¡Y en qué estado más miserable, Dios mío!

—¡Ved qué pálida está!

—¡Ah, mirad nuestro condesito!

—¡Qué amable y hermoso niño!

Y el asombro, la curiosidad, la alegría y la compasión llenaban todos los corazones, y no cesaban de oír, exclamar, preguntar, compadecerse y alegrarse.

Contóles Sigifredo brevemente la parte más substancial de la historia, e inmediatamente les dio las órdenes que consideró más oportunas. Envió a dos de sus caballeros al castillo con el encargo de traer vestidos para Genoveva, hacer conducir hasta allí una litera y ordenar los preparativos para su recibimiento. Ordenó a algunos pajes que fuesen adonde se hallaban los bagajes que se habían preparado para la cacería, y que los trajesen a aquel lugar, mientras otros fueron a recoger leña, encender una gran fogata en el hueco del una peña y disponer la comida. Él, a su turno, abrió la maletilla que llevaba en el arzón, y envolvió a la condesa en su capa de grana, forrada de negra piel, cubrióle la cabeza con un pañuelo finísimo y extendió un tapiz en el suelo para que se sentase. Allí, Genoveva fue recibiendo los homenajes de todos los caballeros, que, unos tras otros, llegáronse a saludarla con gran respeto y veneración, expresándole con sentidas frases las distintas emociones de lástima y gozo que experimentaban. Cuando llegó el turno a los servidores del conde, Wolf, que ansiaba, extraordinariamente que le llegase su vez, avanzó a la cabeza de todos y, besándole la mano, que inundó con sus lágrimas, exclamó:

—Señora, ahora es cuando verdaderamente me alegro de que los sarracenos no me hayan cortado esta cabeza, cubierta de canas, y de haber sobrevivido a tantos combates. Ahora ya puedo morir satisfecho.

Luego, cogiendo en sus brazos a Desdichado, con un transporte de alegría, besóle en ambas mejillas, y le dijo:

—Sed bien venido, mi querido amigo. Sois el vivo retrato de vuestro noble padre, y seréis también valiente y generoso como él; amable y bueno, como vuestra madre, y piadoso como ambos.

En un principio, quedóse Desdichado como aturdido y receloso a la vista de tanta multitud de gente, de que tan pronto se vio rodeado. Mas, poco a poco, fue adquiriendo confianza y entablando conversación. Como veía por primera vez innumerables objetos que le eran completamente desconocidos, veíase obligado a preguntar constantemente, y todos, en particular el anciano Wolf, regocijábanse al ver las vivacidades de sus preguntas y lo ingenioso de sus observaciones.

Lo que, ante todo, le causó mayor asombro, fueron los jinetes que iban de aquí para allá por el valle; y a semejanza de aquellos pueblos salvajes que, al verlos por vez primera, creían que el caballo y el jinete no formaban más que uno solo, exclamó el inocente niño:

—Papá, ¿conque hay hombres de cuatro pies?

Hizo Sigifredo que se apeara uno de sus jinetes y que le presentasen el caballo; y, acto seguido, el niño prosiguió:

—Papá, ¿dónde han cogido estos animales? En el desierto no los hay como éstos.

Luego, contemplándolo más de cerca, reparó en el freno de plata con adornos dorados, y exclamó:

—¡Cómo! ¿Estos animales tan hermosos, comen oro y plata? Seguramente que no encontrarán en el bosque pasto para ellos.

Otro tanto ocurrió cuando vio elevarse las llamas; contemplábalas estupefacto, y decía:

—Mamá, ¿han hecho bajar los hombres esta luz de las nubes, o el buen Dios se la ha enviado? —y como creciese su éxtasis a medida que contemplaba el hermoso reflejo y sentía su bienhechor influjo, prosiguió—: ¿Conque esto es el fuego? Seguramente que es éste un magnífico presente del cielo. Ya me lo habías explicado tú, mamá; pero estaba yo muy lejos de figurármelo tal y como es. Si antes lo hubiese conocido, está segura de que se lo habría pedido a Dios en mis oraciones. ¡Qué útil nos hubiera sido este invierno! ¿No es cierto, mamá?

Lo que principalmente, llamó su atención durante la comida, fueron las frutas que se sirvieron. Tomó inmediatamente una hermosa, manzana, de un amarillo de oro matizado de púrpura, y exclamó:

—En donde habitáis, papá, no habrá invierno, seguramente, pues que traéis tan frescas y hermosas frutas. ¡Oh! Debe ser muy agradable vivir en vuestra compañía.

Mas, aunque lo celebraba en esta forma, dudaba si comería de ellas o no, diciendo:

—Da lástima, ¡son tan hermosas!

Fijóse luego en un vaso, sin atreverse apenas a tocarlo; tomólo, al fin, con mucho cuidado, y exclamó asombrado:

—¡Y no se derrite! Pero ¿no está hecho de hielo? Pero, cuando se le hubo explicado de qué materia estaba hecho el vaso, y se le invitó a que mirara los objetos al través del cristal, dijo:

—¡Oh! ¡Cuántas cosas tan hermosas ha criado Dios y yo no sabía que existiesen!

Más, cuando tuvo un gran sobresalto, fue al presentarle un paje una fuente de plata bruñida, clara y brillante como un espejo, y vio en ella reflejada su imagen. Retrocedió al pronto; pero luego, tomándola recelosamente, quiso tocar por detrás de ella al niño que le pareció ver. Por más que hacía no podía explicarse cómo, en tan poco espesor, podía caber un niño, y lo que, sobre todo le admiraba hasta trastornarlo, era que si él se ponía serio, lo mismo hacía el niño; y si él reía, el niño reía de igual modo.

Distraíanse en gran manera los invitados con todas estas gracias de Desdichado; en cuanto a Genoveva y Sigifredo, reían ahora tanto como habían llorado antes, y tan de buena gana, que hicieron coro a sus risas con general regocijo todos los concurrentes.

Apenas terminó la comida, regresó uno de los caballeros que Sigifredo había enviado al castillo, trayendo los vestidos de Genoveva, y acto seguido pasó ésta a la gruta, donde se vistió, después de haber dado gracias a Dios por el prodigio que había realizado para salvarla. Después, tomando la crucecita de madera, para que siempre le recordara los sufrimientos pasados y las alegrías y regocijos presentes, presentóse ya vestida, a todos los circunstantes. El conde mandó disponer una dócil hacanea, sobre la que él mismo extendió una gualdrapa finísima, y luego de ayudarla a montar, saltó él sobre su alazán, tomó en brazos a Desdichado y, seguido de toda la, comitiva, echó a andar en dirección a Siegfridoburgo.

La mitad del camino habrían recorrido, próximamente, cuando encontraron la litera, en la cual se acomodaron Genoveva y su hijo; como más cómoda para hacer la expedición.

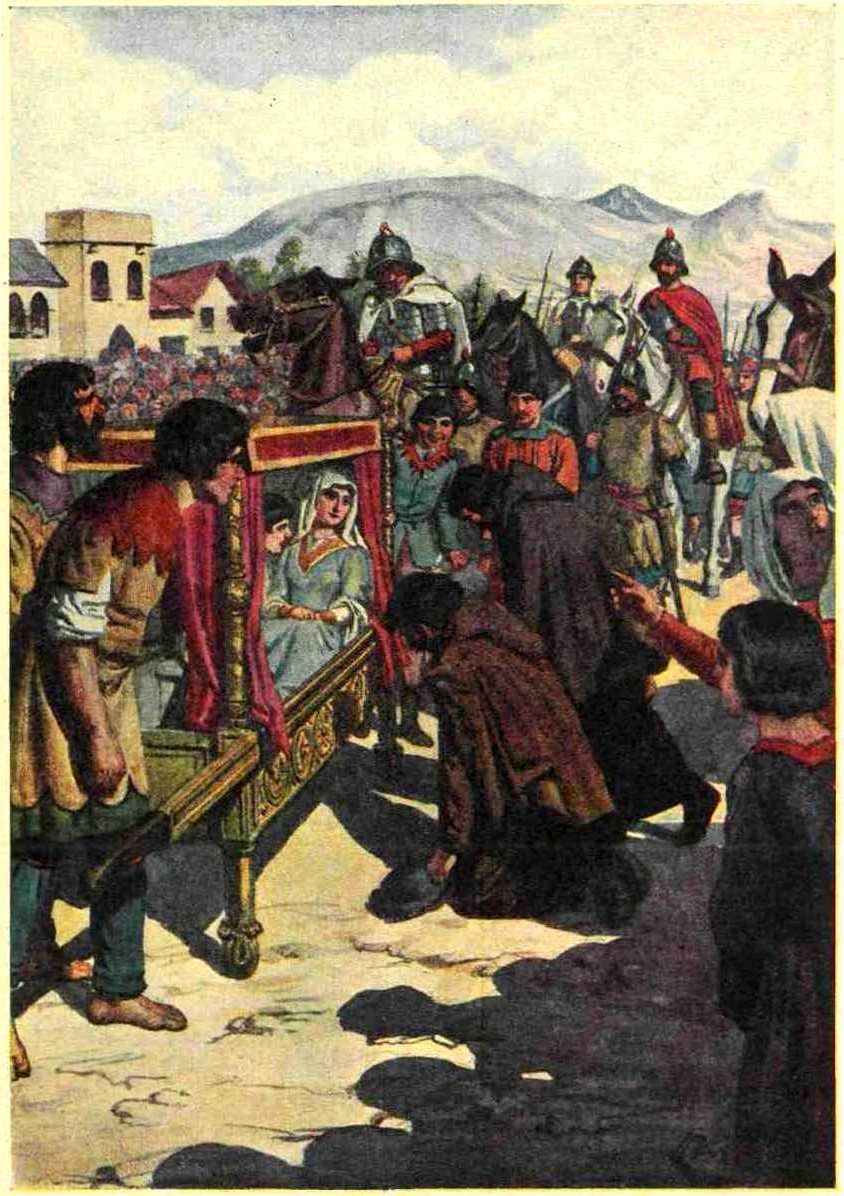

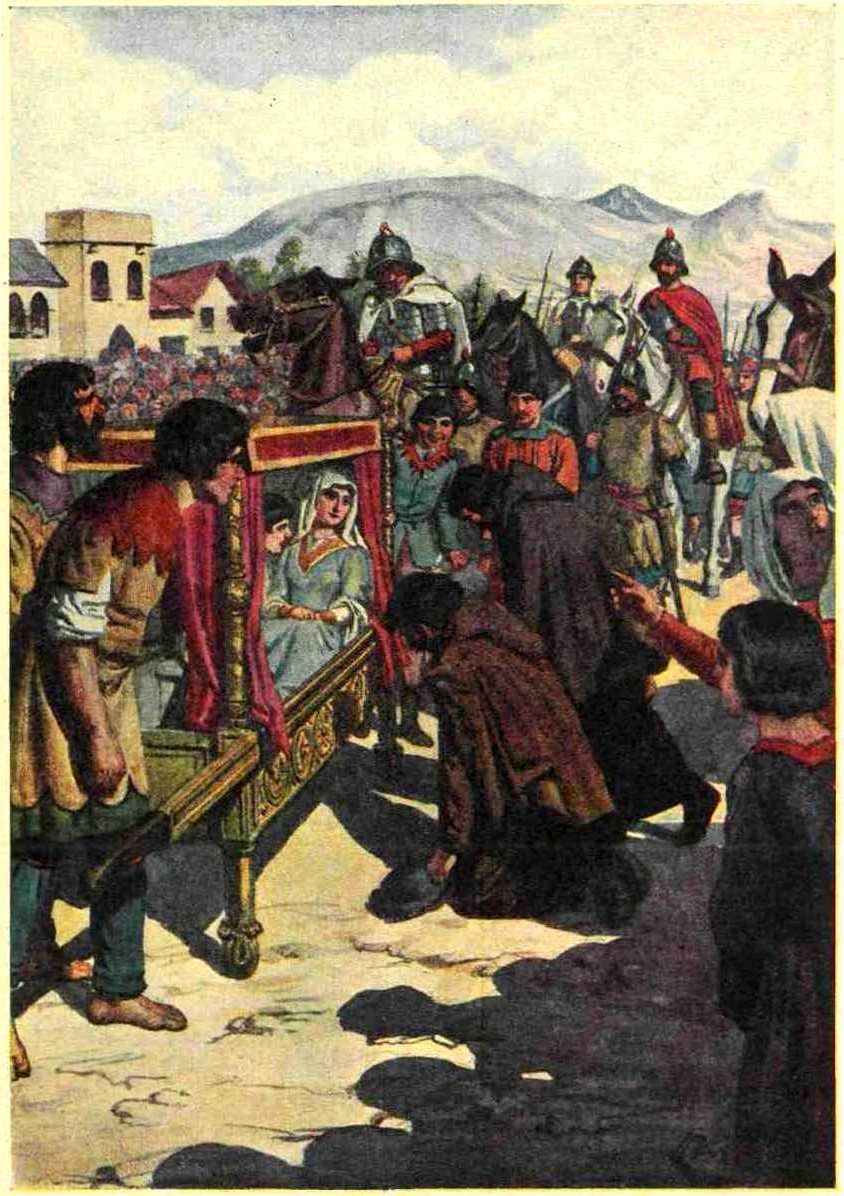

Cuando hubieron salido de los intrincados laberintos del bosque, tropezaron con una inmensa multitud de gentes de todas edades, sexos y condiciones, atraída por la noticia del hallazgo de Genoveva, que se esparció con la rapidez del rayo por todo el condado y los lugares vecinos de aquella dilatada comarca. Inmediatamente quedaron interrumpidos todos los trabajos, abandonándose en un rincón las ruecas y los trillos. Quedaron deshabitadas aldeas enteras, quedando sólo por salir al camino los enfermos y los que estaban a su cuidado. Todos iban engalanados con sus mejores vestidos, apresurándose a salir al encuentro de su querida condesa. Aquél, en resumen, fue un verdadero día de fiesta para toda la comarca; a cada lado del camino veíase una doble hilera de gente que, al pasar, la saludaban con vítores y lágrimas de contento.

Entre los hombres que salieron a su encuentro, iban también dos peregrinos, a juzgar por los bordones en que se apoyaban y los sombreros y capas adornados de conchas con que iban cubiertos.

Apenas divisaron a Genoveva, acercáronse ambos a los costados de la litera, e hincáronse de rodillas a los pies de la condesa. Eran los dos hombres a quienes Golo había dado el encargo de cortarle la cabeza.

Ambos, especialmente Conrado, pidieron que los perdonase por haberla dejado abandonada en el desierto por temor a Golo, en vez de conducirla a Brabante, a casa de sus padres, y, a su vez, contáronle sus aventuras; poco después de aquel suceso, como temieran por su vida estando cerca de Golo determinaron ir en peregrinación a la Tierra Santa; habiendo regresado de su viaje pocos días antes, anduvieron errantes por el condado, sin dejarse ver más que de su familia; y, por último, al saber que todos, desde hacía mucho tiempo, daban a Genoveva por muerta, convinieron mutuamente en no decir una palabra respecto a esta historia, con objeto de no aumentar la tristeza del conde Sigifredo. Y acabaron diciendo:

—¿Cómo es posible, nobilísima señora, que no hayáis perecido de hambre y frío o despedazada por las fieras? Nosotros estábamos convencidos de que hallaríais, vos y vuestro hijo, en el desierto, una muerte más espantosa que la que no tuvimos valor para causaros.

—Levantaos, amigos míos —díjoles Genoveva, tendiéndoles la mano afectuosamente—; después de Dios, es a vosotros a quienes tengo que agradecer la vida —y volviéndose vivamente a Desdichado, continuó—: Hijo mío, tú también debes estar agradecido a estos compasivos hombres; pues ellos, que tenían la orden de matarte, prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿No es verdad —prosiguió, dirigiéndose a los peregrinos con la sonrisa en los labios y los ojos inundados de llanto—, no es verdad que no os arrepentisteis jamás de habernos perdonado la vida?

—Bien sabe Dios que no, señora. Tan ciegos estábamos entonces, que creíamos ser excesivamente generosos al dejaros con vida a vos y a vuestro hijo. Mas ahora conocemos cuan engañados estábamos, y que debíamos haber arriesgado la nuestra por salvaros y conduciros a vuestro país al lado de vuestros padres.

Acto seguido apresuráronse aquellos dos hombres a arrojarse, igualmente, a los pies de Sigifredo; y, después de pedirle perdón, demostráronle su gratitud por lo generoso que había sido con sus esposas e hijos, siguiendo las súplicas de Genoveva, lo que habían sabido con gran admiración de su parte. Mas el conde les respondió:

—Realmente, yo no sabía que vosotros habíais tenido lástima de mi esposa y de mi hijo y que les habíais perdonado la vida; por lo que, al socorrer a vuestras esposas e hijos, obedecí inconscientemente a aquel precepto de Jesucristo, que nos dice en el Evangelio: «Sed misericordioso, si queréis alcanzar misericordia». Id, pues, en paz; que en lo sucesivo seguiré cuidando de vosotros y de vuestras familias.

Pusiéronse de pie ambos a la indicación del conde y continuaron su camino, escoltando la litera de su señora. Mientras andaban, iba diciendo Enrique a su compañero:

—¿Ves ahora cómo tenía yo razón al decirte que debemos siempre procurar hacer bien, aunque haya de ser en perjuicio nuestro? Más tarde o más temprano, ya ves cómo se obtiene la recompensa.

Cuando la litera en que iba Genoveva llegó a una eminencia, desde la cual se dominaba a Siegfridoburgo, fueron lanzadas a vuelo todas las campanas de la población, que se extendía al pie del castillo señorial y también las de las aldeas comarcanas. Todo el mundo creía que en la salvación de Genoveva había intervenido la mano de Dios, y por esto celebraban su ingreso como una fiesta religiosa. Al oír las campanas que saludaban su vuelta, Genoveva no pudo contener el llanto y, entre todos los habitantes, más conmovidos aún que ella, no había uno solo que no llorase.

Al llegar a la entrada de Siegfridoburgo, la multitud aumentóse de un modo incalculable. A ambos lados del camino veíanse hombres encaramados en los árboles; y en la población, llena de una enorme concurrencia, las ventanas y azoteas de las casas por donde había de pasar la comitiva, estaban cuajadas de gente, pues todo el mundo quería ver lo más cerca posible a su querida condesa, a la que habían creído muerta durante tanto tiempo.

En medio de esta estruendosa emoción, Genoveva conservaba una actitud tan sencilla, que parecía la encarnación de la modestia.

Tenía los ojos bajos, como si se ruborizara del recibimiento que se la tributaba.

Desdichado, que iba sentado en sus faldas, llevaba aún su piel de corzo y tenía en las manos la crucecita de la gruta. El conde cabalgaba a la derecha de la litera y el fiel Wolf a la izquierda, al cual acompañaban los peregrinos, seguidos a su vez de la cierva, que iba tras ellos como un perro doméstico. Una parte de los caballeros y servidores del conde precedían, montados, a la litera, y el resto seguía detrás.

Ínterin atravesaba lentamente por entre la multitud, decíanse unos a otros los espectadores:

—¡Qué flaca y pálida viene nuestra buena y querida condesa! ¡Parece una santa! Así debía estar María al pie de la cruz.

Otros, contemplando a Desdichado, decían:

—Ved qué niño tan hermoso; con su pielecita y la cruz que lleva en la mano, parece la imagen de San Juan Bautista en el desierto.

Hasta la cierva era objeto de admiración, y muchos exclamaban al verla:

—Mirad la cierva; hasta los mismos animales, no obstante carecer de inteligencia, aman a nuestra buena condesa.

Las madres, a su vez, alzaban en alto a sus hijos para que pudiesen ver a Genoveva, y se la mostraban, diciéndoles:

—¿Ves esa señora? Pues por ella es por quien me has visto llorar tan a menudo, y de la que te refería tan buenas acciones. Aun no habías tú nacido cuando nos la arrebataron.

Más lejos, un padre, subiendo sobre sus hombros un niño ya crecidito para que viese también la comitiva, le preguntaba:

—¿La ves bien? Ella es la que te hizo tantos beneficios cuando aun estabas en la cuna.

Veíanse también entre el gentío algunos ancianos que, sosteniéndose penosamente apoyados en sus bastones, habían acudido a verla, y los cuales lloraban de alegría, dándose el parabién por haber vivido hasta entonces para gozar de tan hermoso día, siendo tan intensa la emoción que los dominaba, que temblaban de pies a cabeza.

Cuando Genoveva llegó al patio del castillo, halló al pie de la escalera principal a todas las señoras de la nobleza del contorno que, sin ponerse de acuerdo, habían acudido espontáneamente, llevando consigo a sus hijos, para darle su afectuosa bienvenida. Todas, sin excepción alguna, alegrábanse al saber que era inocente y de que viviera aún; y, complacidas de verse congregadas por una misma idea, miraban aquel día como de triunfo para la virtud femenina, por lo que iban engalanadas como para la fiesta más solemne. Una de ellas, que se distinguía entre todas por su belleza y juventud, vestida de blanco y adornada con un collar de perlas valiosísimas, avanzó hasta reunirse con Genoveva, apenas bajó ésta de la litera; llevaba una corona de arrayanes entretejidos con rosas blancas y se la ofreció en testimonio de su «lealtad e inocencia», diciéndole con voz entrecortada por el llanto:

—Aceptad, señora, este homenaje, que todas nosotras os ofrecemos, insignificante es la oferta, comparada con el premio que os aguarda en la eternidad, donde recibiréis otra corona más digna de vuestras virtudes.

La doncella que, en nombre de todas sus compañeras, cumplimentaba a Genoveva, era desconocida para ésta, cuya curiosidad se despertó, viniendo a satisfacer esta curiosidad algunas señoras que acudieron a decirle su nombre.

La joven llamábase Berta, y era la misma amable y bella criatura que la había visitado en su prisión. En su consecuencia, y al notar la satisfacción que experimentaba Genoveva al conocer estos detalles, dijéronle las señoras:

—Sí, condesa; ella fue la que únicamente se interesó por vos en aquellos días adversos en que todos os abandonaron. Por eso la hemos elegido para que participe de nuestra felicidad y del homenaje que os tributamos.

Entonces volvióse Genoveva nuevamente A la joven, y al fijarse en el collar de perlas, que tan bien conocía, recordó aquella espantosa noche, la última de su cautividad y la primera de su abandono en la selva, y exclamó, elevando sus ojos al cielo:

—¿Quién habría pensado en el momento en que era arrojada de aquí como una criminal miserable, llevando a mi hijo en brazos, que volvería a entrar de esta forma? Sólo Dios podía saberlo entonces, y Él era quien me preparaba la ventura que ahora disfruto.

Luego, aceptando, no sin ruborizarse, la corona que Berta le ofrecía, exclamó:

—¡Dios mío! Si esta es la recompensa que ofrecéis al inocente en esta vida, ¿cuál será la que le reserváis en la eternidad?

—Efectivamente, mi querida ama —repuso Wolf—; si es cierto que la inocencia no siempre alcanza en este mundo la recompensa que merece, y pocas veces ve brillar para ella un día tan glorioso como éste, Dios quiere, no obstante, de vez en cuando, que así sea para darnos con anticipación una idea de lo que deben ser las alegrías celestiales —y dirigiéndose luego al conde, continuó—: Sí, amo mío, al cabo de ochenta años de vida, he presenciado varias entradas triunfales en este castillo, pero ninguna que se pueda comparar a la que hoy ha hecho en él nuestra querida señora.

—Dices muy bien, Wolf, porque en ésta no ha tenido la menor participación el hombre; ella entraña el triunfo más espléndido que puede soñarse, porque es el triunfo de la virtud sobre el vicio.

Las damas y caballeros acogieron estas palabras de Sigifredo con estrepitosos aplausos; respecto a sus hijas, acordaron que en lo sucesivo, el arrayán y las rosas blancas serían el símbolo de la pureza virginal en las doncellas y de fidelidad conyugal en las esposas, y que, por consiguiente, con ella formarían toda su corona nupcial, y esta costumbre se ha conservado hasta hoy en algunos puntos de Alemania.

Las dichosas emociones de tan fausto día, en que tantas felicitaciones había recibido y tantas lágrimas derramado, habían acabado por rendir el desfallecido cuerpo de Genoveva. Lleváronla inmediatamente a su aposento, de donde faltaba hacia tantos años, y después de haber dado de nuevo gracias a Dios por su salvación prodigiosa, y de cambiar algunas frases con la viuda y huerfanitos de Draco, a quienes prometió protegerles, entregóse al descanso que tanto necesitaba en el lecho que ya le tenían dispuesto. La fiel Berta quedóse velando junto a ella y, desde entonces, no se separó más de Genoveva, la que, por su parte, negóse a ser servida por nadie que no fuese su leal doncella.