Cuando, a consecuencia de la falsa acusación de Golo dictó el conde, en su primer arrebato de ira, la fatal sentencia de muerte contra Genoveva, hallábase en el interior de su tienda de campaña, postrado en el lecho, a consecuencia de una herida que recibió combatiendo. Su escudero, el anciano Wolf, que era también su más fiel y antiguo compañero de armas, no estaba entonces en el campamento, por haber sido enviado, a la cabeza de un destacamento de caballería, con la orden de ocupar un desfiladero de unas montañas.

Una vez relevado, regresó al campamento y, apenas llegó, penetró en la tienda del conde para informarse del estado de su salud, y aquél le refirió acto seguido todo lo que había pasado mientras él estuvo ausente. Estremecióse el fiel y antiguo servidor y una palidez mortal invadió su rostro, exclamando con voz trémula:

—¿Qué habéis hecho, amo mío? Vuestra esposa es inocente, sin duda alguna; respondería de ella con mi cabeza sin vacilar un solo instante, y ya sabéis que mis cabellos han encanecido en la experiencia. Creedme; es imposible que tan pronto se pervierta un alma tan pura y una hija educada con tanto esmero. Golo, vuestro confidente, es un malvado y un miserable. Ya sé demasiado que él, a fuerza de adulaciones y lisonjas, se ha captado vuestro cariño. Perdonad la franqueza de un antiguo y leal servidor, pero vuestro mayor enemigo es aquel que siempre os alaba y os da la razón. El adulador desprecia interiormente a aquel que adula, y se vale de este medio para satisfacer su egoísmo. El que os dice la verdad, por lo contrario, ése es vuestro mejor amigo, aunque os desagrade el escuchar sus palabras. Creedme, señor, y revocad la precipitada sentencia que habéis expedido. ¿Cómo es, amo mío, que habéis podido dejar que la ira os arrastre a tal extremo? Vos, que habríais calificado de la más grave falta el hecho de condenar sin oírle al último de vuestros vasallos, habéis condenado a vuestra misma esposa, que era la imagen encarnada de la virtud y de la bondad. ¡Ah! En lo sucesivo, tratad de dominar esos funestos y coléricos arrebatos, de los cuales os habéis arrepentido en muchas ocasiones; mas, por esta vez, temo que la desgracia sea irreparable.

Tuvo que convenir Sigifredo en que había obrado con excesiva precipitación; mas, no obstante, dudaba aún acerca de quién sería el verdadero culpable: si Genoveva o Golo; pues la carta de su favorito era un conjunto de falsedades urdidas tan ingeniosamente, y el emisario con quien la había enviado estaba tan ejercitado en la mentira, que el conde quedó engañado por completo. Sin embargo, envió inmediatamente un nuevo mensajero a Golo, con la orden de mantener prisionera a Genoveva en su propio aposento hasta que él regresara, sin causarle el menor daño ni tocar siquiera a un solo cabello de su cabeza; y para el mejor y más pronto éxito de su comisión entrególe su mejor caballo, encargándole que corriese con toda la rapidez que pudiera, prometiéndole una gran cantidad de oro si llegaba, aún con tiempo oportuno y volvía en breve trayendo una respuesta favorable.

La agitación que se había apoderado del conde aumentóse de día en día, durante el tiempo que tardó en ir y volver el mensajero. Ya creía en la inocencia de Genoveva, ora juzgaba imposible que Golo, al que había colmado de generosos dones, hubiese llevado su perfidia hasta el extremo de hacerlo víctima de tal engaño. Así, pues, su corazón estaba incesantemente atormentado por la duda y la incertidumbre. Enviaba a su leal Wolf diez veces cada día a ver si volvía el mensajero y, durante las noches, le era completamente imposible cerrar los ojos.

Por último, llegó este mensajero tan ansiosamente esperado, trayendo la fatal noticia de que Genoveva y su hijo habían sido ejecutados en el bosque, de noche y en secreto, según las órdenes del conde. Sigifredo quedóse, al saber esta noticia, como si hubiera oído su propia sentencia y se entregó a una muda desesperación. Por su parte, el anciano y fiel Wolf apresuróse a abandonar la tienda para que el conde no viese el llanto que resbalaba por sus mejillas; pero, una vez al aire libré, comenzó a lanzar grandes gemidos, los cuales atrajeron a su alrededor a los caballeros del conde, quienes, al saber lo que sucedía, llenaron de maldiciones a Golo, y a una sola voz juraron que, apenas estuvieran de regreso en su patria, harían pedazos al miserable que con tanta vileza se había conducido.

Las heridas que había recibido el conde tuviéronlo postrado en el lecho durante un año, pues la agitación en que le sumían los remordimientos, privábanle de la calma y reposo que necesitaba para su curación. Cuando estuvo restablecido y pudo montar a caballo, pidió una licencia, que le fue concedida por el rey, por no ser ya temibles los árabes invasores que, con los reveses sufridos, habían abandonado el territorio.

Púsose en camino para su patria el conde, sin perder momento, acompañado de su leal escudero Wolf y seguido de sus guerreros, llegando, al fin, a la primera aldea de sus dominios.

Todas aquellas gentes sencillas, hombres, mujeres y niños, saliéronle al encuentro abandonando sus chozas, y le decían con tono triste y afligido:

—¡Oh, señor; qué espantosa desgracia! ¡Nuestra querida condesa!… ¡Oh, infame Golo!…

El conde apeóse de su caballo y los saludó a todos con amabilidad; estrechábales a unos la mano; preguntábales a otros qué novedades había habido por casa durante su ausencia, y todos convinieron en que la condesa era digna de todos los elogios y en que Golo era un infame.

Lleno de tristeza y de siniestros presentimientos, siguió el conde su camino, con objeto de llegar aquella misma noche al castillo. Cuando llegó a la vista de éste, ¡cuál no sería su sorpresa al ver todas las ventanas iluminadas espléndidamente! Según iba aproximándose, y cuando llegó a la cima, de la montaña en que se elevaba la fortaleza, hirieron sus oídos los ecos de una música ruidosa. Era Golo, que daba un banquete a sus amigos y allegados.

El malvado, creyendo como cosa segura, que el conde moriría de sus heridas, suponíase ya señor de todo el condado, y trataba de ahogar sus remordimientos, en continuas diversiones y festines. Mas en vano se esforzaba por aparecer alegre, sentado a la cabecera de una mesa espléndidamente servida, pues, a menudo, decíanse unos a otros los sirvientes, en voz baja:

Si muriera nuestro buen amo, el astuto Golo se apoderaría de todo en los actúales tiempos, y llegaría a ser nuestro amo. No obstante, yo no quisiera hallarme en su puesto.

Es cierto —contestaban otros—. Por más que hace por aparentar alegría, se ve que todo es inútil y que nada le alegra. Allí le tienes sentado como un reo que celebra su última comida con el verdugo. Seguramente que no quisiera repartir con él la recompensa que le aguarda en la otra vida.

A la llegada del conde a la entrada del castillo, mandó a sus trompeteros que hicieran la señal de arribo. El centinela que había en la plataforma de la torre contestó con las señales de rúbrica, al oír las cuales, Golo y sus invitados saltaron de sus asientos como impulsados por un resorte, mientras que en todo el castillo resonaban los gritos de: ¡El conde! ¡El conde!

Por su parte, Golo, que todo lo habría esperado en aquel momento menos al conde, apresuróse a bajar, llevando un candelabro en la mano y, muy humildemente, fue a tener el caballo y el estribo para que su amo se apease, el cual permanecía aún a caballo.

Sigifredo, sin hablar una palabra, miróle con tanta fijeza y severidad, que Golo, a pesar de su audacia, púsose pálido y comenzó a temblar como un reo ante su juez. Asomábase a sus espantados ojos su turbada conciencia y, en su desencajado rostro, como en un libro abierto, podían leerse todos los detalles del terrible drama que había tenido lugar.

Echó a andar delante de su amo con paso tan incierto y trémulo, que la luz vacilaba en sus manos y parecía que se iba a caer a cada instante. En cuantos aposentos del castillo atravesaba, sólo veía el conde señales de abandono, disipación y desorden; en todas partes veía rostros espantados y desconocidos y, los pocos servidores antiguos que aun quedaban, saludábanle con el llanto resbalando por sus mejillas.

Cuando hubo entrado en el salón de ceremonias, dejó el conde la espada y el casco sobre la mesa, pidió a Golo todas las llaves del castillo que entregó a Wolf, encargándole su custodia y vigilancia y que no dejase salir a nadie de su recinto y luego de encomendar a sus sirvientes que cuidasen con esmero de sus cansadas tropas, hizo una señal a todos para que salieran y lo dejaran solo.

El primer aposento que visitó el conde fue el de su esposa, que había sido cerrado por Golo inmediatamente después de la prisión de Genoveva, porque no le dejaban entrar en él sus remordimientos. Así es que todo estaba lo mismo que ella lo dejó cuando la arrancaron de allí. Aun veíase un bordado a medio concluir en el que había una inscripción incompleta, ceñida por una corona de hojas de laurel, entretejidas de perlas, la cual decía: A Sigifredo, su fiel esposa Genoveva. Algo más allá, junto al laúd de la condesa, había también un libro de devociones, todo él escrito primorosamente por Genoveva; pues, aunque por aquella época eran muy escasos los caballeros que sabían escribir, no sucedía lo mismo con las damas que, para suplir la carencia de la imprenta, dedicábanse a copiar los Santos Evangelios y escritos de los Apóstoles, demostrando singulares aptitudes para los trabajos caligráficos. Sigifredo encontró, entre los papeles de la condesa, muchos borradores de cartas que le había dirigido, y que estaban llenas de los sentimientos más nobles y de la más acendrada ternura. El conde no había recibido estas cartas por haber sido interceptadas por Golo. Decíale en ellas, que todos los días oraba por él para que Dios lo sacara sano y salvo de los sangrientos combates; pintábale cuál sería su alegría cuando, a su regreso, saliera a recibirlo, llevando un niño o una niña en sus brazos; añadíale que, a causa de su continuado silencio, pasaba muchas noches desveladas, llorando y gimiendo por él constantemente, pues Golo había interceptado las cartas del conde, de igual modo que había hecho con las de Genoveva.

Había llegado la media noche y Sigifredo, al que habían consternado profundamente estos descubrimientos, permanecía sentado en su sitial con los brazos cruzados sobre su pecho, presa de un dolor mudo, y sin advertir siquiera que se iban extinguiendo las bujías. De súbito, Berta, que era la sola doncella que había permanecido fiel a la desgraciada condesa, entró, y poniendo en sus manos la carta que Genoveva había escrito en el calabozo, enseñóle el collar de perlas, que él reconoció inmediatamente y, entre raudales de llanto, le refirió los muchos beneficios que recibió de Genoveva mientras estuvo enferma, y todo lo que le había dicho aquella fatal noche, antes de ser llevada a la muerte por sus verdugos.

Aquel ingenuo y sencillo relato, y especialmente la carta, que eran otros tantos testimonios irrecusables de la inocencia de Genoveva, hicieron estallar el dolor del conde, hasta entonces mudo y comprimido. Corrieron por sus mejillas torrentes de lágrimas, que llegaron a empapar la carta de la desventurada condesa, y parecía querer exhalar su alma en los profundos suspiros que brotaban de su angustiado pecho, mientras exclamaba con desesperación:

—¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, adorada Genoveva! ¡He podido yo ser la causa de tu muerte! ¡Matarte yo, ángel mío! ¡Y a tu hijo! ¡Oh, soy el más desgraciado de los hombres!

Al oír estos desesperados lamentos, acudió el fiel Wolf, el cual en vano trató de mitigar el dolor del desconsolado conde, empleando para ello todos los cuidados que su lealtad y cariño le sugerían.

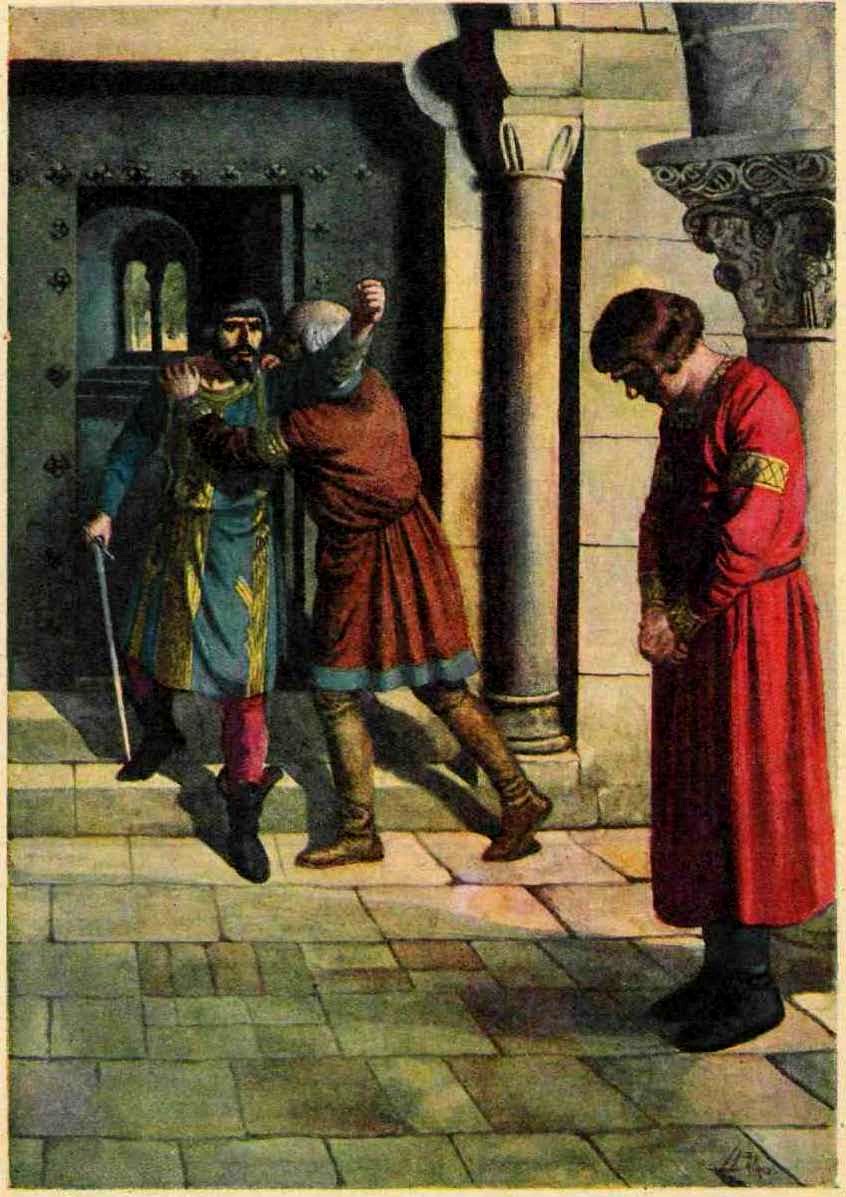

Súbitamente, Sigifredo, después de haber permanecido llorando durante mucho tiempo, abandonó su sitial, tomó la espada y disponíase ya a dar muerte a Golo, cuando lo contuvo Wolf, haciéndole observar que tampoco Golo podía ser castigado, sin oírle antes lo que tuviera que decir para justificarse, a lo cual repuso el conde, calmándose algún tanto:

—Sea; pero que se le prenda inmediatamente y, cargado de grillos y cadenas, sea llevado a la misma prisión en que por tanto tiempo se consumió Genoveva. Hágase otro tanto con sus cómplices y acólitos, hasta que se examine el modo como han procedido.

Las órdenes del conde fueron ejecutadas al punto, con gran alegría de sus soldados.

A la mañana siguiente, Golo, cargado de cadenas, fue llevado a la presencia de su señor. Éste, que, mientras se lo traían, estaba repasando la carta da Genoveva, sintió que se clavaban profundamente en su corazón las palabras «Perdónale como yo le perdono, y no se derrame por mi causa, una sola gota de sangre». Así, pues, cuando introdujeron a Golo a su presencia, miróle tristemente, con los ojos arrasados en lágrimas, y díjole con tono de reconvención benévola:

—¿Qué te hice yo, Golo, para que atrajeses sobre mí tan espantosa desgracia? ¿Qué te hicieron mi esposa y mi hijo, apenas recién nacido, para que te convirtieras en su verdugo? Cuando llegaste a este castillo eras un pobre muchacho desvalido, y sólo has recibido en él beneficios y mercedes. ¿Qué te ha impulsado a recompensarlos de este modo?

Creyó Golo que el conde estaría iracundo y furioso, de suerte que esta dulzura inesperada conmovió su corazón endurecido; y, prorrumpiendo en llanto y profundos suspiros, exclamó:

—¡Ay! He sido cegado por una pasión infame. Vuestra esposa es inocente como un ángel del cielo; yo fui el malvado que le hizo proposiciones deshonestas; pero ella, me rechazó, e irritado entonces, quise vengarme de ella y asegurar mi propia vida, pues temía que si os confesaba la verdad me castigaseis con la muerte. Para, evitarlo, levanté esa calumnia, que tan funesta ha sido para ella y para vos.

Consoló mucho al conde esta franca confesión, que ponía de manifiesto la inocencia de su esposa; y acto seguido hizo una seña para que volviesen a Golo a la prisión. Una vez solo, ocultó el rostro entre sus manos y entregóse de nuevo a sus transportes de pena, abominando de los coléricos ímpetus que le arrebataban.

Apoderóse de él, desde entonces, una profunda tristeza que, aumentando de día en día, llegó a poner en peligro su existencia. Había momentos en que su dolor llegaba al paroxismo. Todos los caballeros de la comarca, que eran amigos suyos y habían regresado a sus castillos inmediatamente después que él, visitábanle y se esforzaban en darle consuelos, pero eran inútiles cuantos afanes se tomaban para disipar su tristeza. Negábase a participar de toda distracción, y sólo consentía en salir del aposento de Genoveva para ir a la capilla del castillo.

Su primer cuidado fue hacer que buscaran el ignorado sepulcro de Genoveva, pues quería llorar sobre él y hacerle al cadáver los honores correspondientes. Mas, por más que se hizo no fue posible encontrarlo. Los verdugos habían desaparecido del condado hacía mucho tiempo, y nadie sabía dónde paraban. Entonces, el desventurado conde mandó celebrar unas solemnes honras fúnebres en la iglesia del dominio, a las que asistieron todos los caballeros de la comarca con sus esposas, que eran todas ilustres damas, una multitud de los pueblos inmediatos, y, por último, toda la servidumbre; la concurrencia, en cuyos rostros veíase retratado el dolor más sincero, era tanta, que sólo pudo caber en la iglesia una décima parte de ella.

Acabado el oficio, hizo el conde que repartieran entre los pobres abundantes limosnas, y mandó erigir un monumento en una capilla de la iglesia, y grabar en ella con letras de oro una inscripción, por medio de la cual llegase a la posteridad la lamentable historia de la desventurada Genoveva.