Pocos momentos después de haberse retirado la doncella, abrióse la puerta del calabozo rechinando sobre sus goznes, y entraron dos hombres armados. Uno de ellos llevaba en una mano una antorcha encendida, y el otro apoyábase en un enorme espadón que tenía desenvainado. Genoveva, viendo cercana la muerte, arrodillóse para orar, teniendo en brazos a su hijo.

Los dos hombres hicieron un movimiento de asombro al descubrir el pálido y demacrado semblante de la condesa y el del tierno infante que bañaba con su llanto, a la vacilante claridad que despedía la antorcha. Uno de ellos, aquel a quien Golo había encargado que hiciera de verdugo, díjole con voz brusca e imperiosa:

—Levántate, Genoveva; toma a tu hijo y síguenos.

Genoveva exclamó por toda respuesta:

—Estoy en manos de Dios; que su gracia no os abandone —y, levantándose, los siguió con trémolo paso.

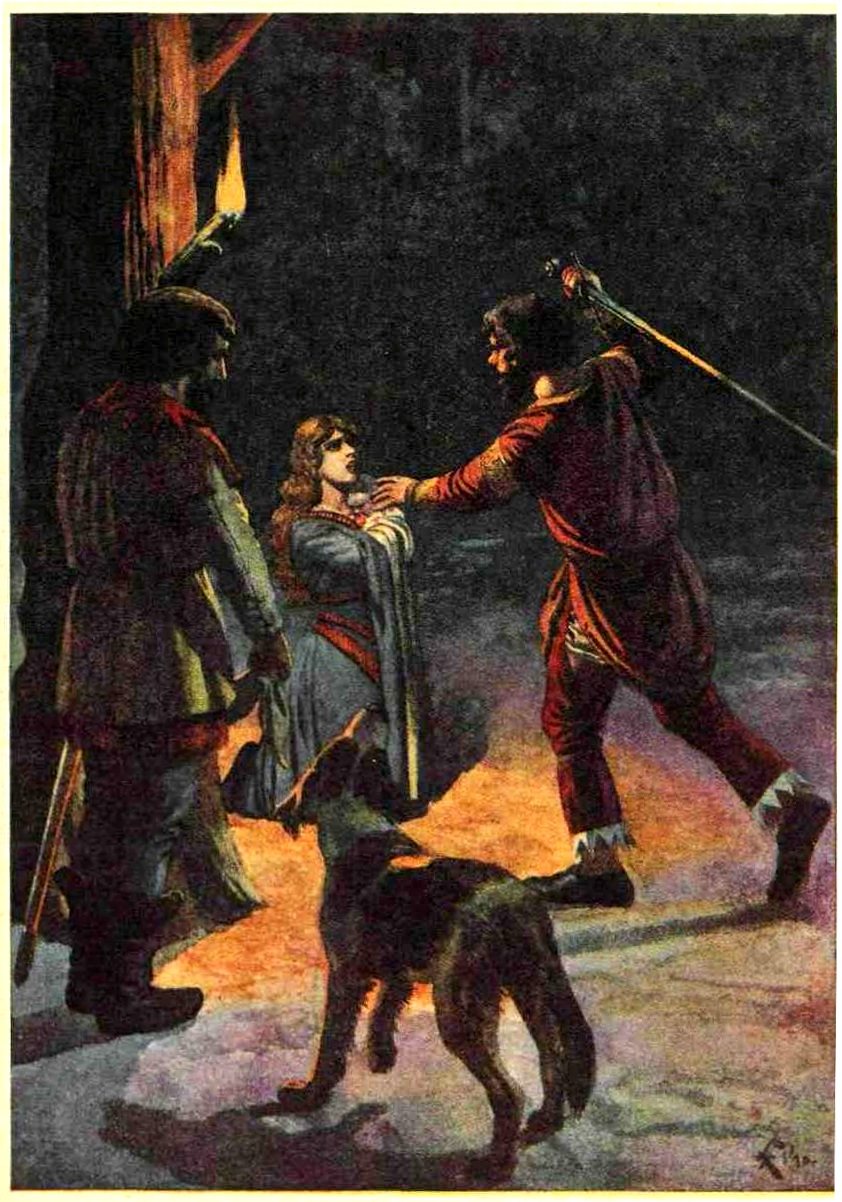

Hallábase el calabozo en un corredor sombrío y abovedado que, por lo largo que era, parecía que no tenía término. Iba delante el hombre de la antorcha, luego Genoveva, seguida del que llevaba el espadón y, por último, cerraba la marcha un enorme perro de lanas erizadas. Llegaron, por último, a una gran puerta de hierro; el hombre que iba delante introdujo una llave en la cerradura y apagó la antorcha. Apenas la puerta giró sobre sus goznes, halláronse en el campo, no lejos de una selva espesa e intrincada.

La noche era de otoño y bastante clara. La luna, destacándose sobre el azul del cielo, comenzaba a trasponer los árboles, cuyo ramaje agitaba el frío viento de la, estación. Los dos hombres, guardando el más profundo silencio, internáronse en lo más intrincado de la selva. Genoveva siguió caminando en medio de ellos, hasta que, al fin, llegaron a una plazoleta, completamente cercada de álamos, olmos silenciosos y altos y gigantescos abetos. Cuando hubieron llegado a este sitio, Conrado, que tal era el nombre del que llevaba el espadón, exclamó con voz ruda:

—¡Alto! Arrodíllate, Genoveva.

—Dame tu hijo, y tú, Enrique, véndale los ojos.

Y, diciendo estas palabras, adelantóse a coger al niño, y alzó el espadón, que brilló como un relámpago en las sombras de la noche. Pero Genoveva, estrechando a su hijo contra su pecho con desesperación maternal, exclamó, elevando sus ojos al cielo:

—¡Dios mío, dejadme morir, pero haced que se salve mi hijo!

La condesa hizo lo que le decían y Conrado prosiguió:

El verdugo dijo entonces con tono brutal:

—Cede buenamente, y no hagas resistencia alguna, pues lo que ha de ser, será de todos modos.

Mas Genoveva, que nada oía, continuó diciendo entre quejas y lágrimas:

—Amigos míos, ¿tendríais valor para asesinar a esta criatura tierna e inocente y que en nada ha delinquido ni ha hecho mal a nadie? Aquí tenéis mi garganta desnuda; matadme a mí, pues yo moriré contenta. Os lo ruego de rodillas; perdonad la vida a mi hijo de mi alma y llevadlo a mis padres. Si no os atrevéis vosotros, concededme la vida, no por mí sino por amor a mi hijo. Nunca, mientras viva, volveré a salir de este bosque, y Golo ignorará siempre que me habéis dejado vivir, pues no volveré, a reaparecer entre los hombres. Contempladme a vuestros pies, yo que soy vuestra condesa, vuestra señora, que os imploro con lágrimas en los ojos. Si alguna vez os hice mal, matadme; sí, quitadme la vida si me creéis capaz de haber cometido crimen alguno. Pero bien sabéis que soy inocente. ¡Ay! Llegará un día en que os remuerda la conciencia por no haber tenido compasión de mis lágrimas. Tened piedad para conmigo hoy, si queréis que un día la tenga Dios para con vosotros. No os expongáis a ser condenados para toda una eternidad, por mundanas y mezquinas recompensas. Temed a Dios más que a los hombres. ¿Os atreveríais a preferir a Golo sobre el Creador del Universo? No derraméis sangre inocente, porque la sangre inocente clama al cielo, y no hay sobre la tierra descanso para el que llega a derramarla.

Conrado, sin bajar el espadón, que conservaba alzado al aire, repuso:

—Por mi parte, me limito a obedecer a los que me mandan; si es o no justo lo que hago, el conde y Golo responderán ante Dios.

No obstante, Genoveva prosiguió suplicando y quejándose:

—¿No veis la luna en el cielo? Observad cómo se oculta, cual si se negara a presenciar la acción que pensáis llevar a cabo. Mirad cómo, al ocultarse, se vuelve roja, de color de sangre. ¡Oh! Siempre que la veáis ponerse de esta manera, ella hará que se eleve un grito en vuestras almas, para acusaros de la sangre inocente que vais a derramar. Mientras todos los hombres la admirarán, clara y brillante, en lo alto de los cielos, sólo vosotros la creeréis ver de color de sangre. Oíd cómo el viento muge. ¿Veis cuan terriblemente conmueve y agita los árboles? Toda la Naturaleza se estremece de horror en el momento en que la inocencia va a ser sacrificada. En lo sucesivo, os haría temblar el más leve rumor de una hoja. ¿No veis las estrellas, allá, en lo más alto? Ellas son otros tantos millares de ojos con que el cielo os contempla en este instante. ¿Y podréis cometer un crimen tan espantoso a la faz del mismo cielo? No olvidéis que allá arriba, sobre las estrellas, hay un Dios, en cuya presencia tendréis que comparecer un día. ¡Vos, Dios mío, amparo de los desvalidos, hablad al corazón de estos hombres, que son también esposos y padres, y detened su brazo para que no quiten la vida a una infeliz madre y a su desventurado hijo; haz que no carguen sobre su conciencia el peso espantoso de un crimen tan horrible!

Entonces, Enrique, que había permanecido hasta aquel momento sin hablar una palabra, enjugó una lágrima que resbalaba por su mejilla, y dijo:

Te digo, Conrado, que esto me destroza el corazón. Dejémosla vivir. Si estás resuelto a bañar en sangre tu acero, húndelo más bien en el corazón de Golo, puesto que, si hay algún culpable, es él solamente. La condesa no nos ha hecho siempre más que bien; y, si no, acuérdate de cuando, hace poco tiempo, estuviste enfermo.

De todos modos, es preciso que muera —repuso Conrado—, ahora, no viene a cuento nada de cuanto tú puedas decirme. Yo también encuentro muy duro el quitarle la vida; pero recapacita que, si no la matamos, moriremos nosotros dos. Llegado este caso, ¿de qué le habrá servido que la perdonemos? Golo sabrá hallarla donde se oculte y, por otra parte, tenemos necesidad, pues así nos lo ha exigido, de llevarle un testimonio irrecusable de su muerte.

Bien podemos dejarla con vida, si no es más que eso —dijo a su vez Enrique—. Oye lo que podemos hacer. Para que no puedan ser descubiertos, hagámosla que nos jure que no abandonará jamás este bosque y llevémosle a Golo los ojos de tu perro para que crea que positivamente ha muerto. Ten la seguridad de que su turbada conciencia no le dejará descubrir el engaño y creerá cuanto le digamos nosotros. Pero no es esto todo. Ya me hago cargo de que no matarás de buen grado a tu perro; mas no hay otro remedio. Piensa, Conrado, que la vida de nuestra buena, condesa y de nuestro joven conde, una madre desventurada y su inocente hijo, es más digna de nuestra compasión que la de tu perro. Dios me perdone; pero creo, Conrado, que no tendrás el corazón tan duro.

Yo soy tan generoso como tú, y acaso más —repuso Conrado—, y bien sabe Dios que jamás se me ha hecho tan duro mi oficio como en este instante; pero, si no cumplimos las órdenes de Golo, éste se pondrá con nosotros como una bestia feroz.

—¡Y dale con Golo! —interrumpió Enrique—. Perdonar la vida al inocente es una acción generosa, y cuando se obra bien no debe temerse nada; por otra parte, aunque nos sucediera algún percance penoso, ¿por qué habríamos de acobardarnos? Está seguro de que, más o menos tarde, llegaremos a encontrar la recompensa.

Conrado, convencido por las razones de su compañero, acabó por decir:

—Conforme, pues; aventurémonos.

Y, encarándose con Genoveva, la obligó a comprometerse, bajo un terrible juramento que él le fue dictando palabra por palabra, a no abandonar mientras viviera el bosque en que se encontraban, que estaba completamente desierto. También juró Enrique, por su espada no hablar jamás ni una palabra sobre lo había sucedido aquella noche; ni ir nunca a visitar a la condesa en su aislado retiro.

Inmediatamente, y para mayor seguridad y secreto, internó a Genoveva tres o cuatro leguas en la espesura de la selva, conduciéndola por montañas y valles despoblados, hasta lo más intrincado de la sierra, donde no se sabía que se hubiese posado jamás la planta de hombre alguno. Genoveva, rendida, de cansancio y sin poderse sostener apenas, dejóse caer al pie de un chopo, teniendo constantemente abrazado a su tierno hijo.

Allí la dejaron los dos hombres y retrocedieron por el mismo camino que habían recorrido. Tan sólo Enrique la contempló un instante, con la vista empañada por el llanto, y exclamo:

—Dios se apiade de vos y vele por vuestra vida y la de vuestro hijo. Si Él no tiene de vos más compasión que han tenido los hombres, en este lugar desierto estáis perdida irremisiblemente.

Cuando ambos estuvieron de vuelta en el castillo, hallaron a Golo en un aposento retirado, sentado, con la cabeza apoyada entre sus manos y con un aspecto de abatimiento y desesperación imposibles de describir. Conrado, al aparecer en la estancia, mostróle en una mano los ojos ensangrentados de su perro, y exclamó:

—Aquí tenéis los ojos que me pedisteis.

Golo repuso con voz espantosa:

—Marchaos, no quiero verlos —y dejando su asiento, avanzó hacia él con la espada desnuda, diciendo—: Si alguno de vosotros vuelve a nombrar delante de mí a esa desventurada, le hundiré esta espada en el cuerpo. Idos, que no os vuelva a ver jamás en mi presencia.

Luego, cuando quedó nuevamente solo, continuó hablando consigo mismo:

—Es muy extraño lo que me sucede. Antes creía que me sería muy dulce vengarme de Genoveva, y ahora, por lo contrario, me es tan insoportable la idea de que ha muerto, que daría un dedo de la mano por deshacer lo hecho. ¡Ay! Todo el que se deja llevar por sus pasiones, acaba siempre por engañarse a sí propio.