Desde el día en que partió el conde, Genoveva vivía en el mayor aislamiento, retirada en lo más solitario del castillo. El sol, al iluminar, con sus primeros rayos los bosques de abetos, hallábala sentada junto a la gótica ventana, entregada a sus labores; sus lágrimas, como otras tantas gotas de rocío, bañaban las flores del bordado en que trabajaba. Apenas la campana de la capilla del castillo anunciaba la hora de la misa, acudía ante el altar y allí pedía a Dios fervorosamente que protegiera a su esposo. Jamás se vio en la iglesia su reclinatorio desocupado mientras duraba la misa; y, no solamente esto, sino que allí solía pasar una gran parte de la noche. A menudo reunía a su alrededor a las doncellas de la aldea, situada, al pie del castillo, a las que enseñaba a hilar y coser, refiriéndoles, durante el trabajo, interesantes historias. Los enfermos y menesterosos, para quienes había sido una amiga desde su niñez, tenían en ella una verdadera madre. Jamás dejaba sin socorro al necesitado, y constantemente veíasela acudir al lado de los enfermos, a los que daba ella misma las medicinas con la angelical dulzura que era tan propia de su carácter. Atendía, a su vez, cuidadosamente, a la vigilancia del castillo, haciendo cuanto estaba a su alcance porque jamás se alteraran el orden y las buenas costumbres, no tolerando en sus subordinados una sola acción que no fuera honrada y virtuosa.

El intendente del conde, a quien éste había confiado, al partir, el cuidado de todos sus bienes, se llamaba Golo, y era un hombre fino y de buena educación, que, con su astuta conducta y melosas frases, captábase las simpatías generales y sorprendía la confianza de todos, lo cual no era obstáculo para qué fuese un hombre sin conciencia y dotado de un brutal egoísmo, al que ajustaba hasta el menor de sus actos, sin que jamás se preocupara si aquéllos eran buenos o malos, justos o injustos; interesábale solamente si resultaran agradables para él, y con esto tenía suficiente.

Apenas se ausentó el conde, Golo comenzó a proceder en todo como señor absoluto, vistiendo con más riqueza que su amo y derrochando los bienes de éste en los banquetes y diversiones que diariamente concertaba. Trataba, además, con altanería e impertinencia a los fieles y antiguos servidores del conde, disminuía el salario a los jornaleros más laboriosos y necesitados y jamás dio un bocado de pan a un mendigo. Sólo a Genoveva trataba con gran respeto y profunda veneración.

No obstante, siempre se mostró la condesa digna y reservada con Golo, sin entablar con él otras conversaciones que las absolutamente necesarias para el servicio doméstico, y aun estas pocas las aprovechaba para aconsejarle dulcemente que no se apartase una línea de lo que le trazaba su deber. En un principio, Golo aparentó obedecerla, y realmente trató de atenuar algo su escandalosa conducta; pero no tardó en recobrar toda su audacia, llevando su cinismo hasta el extremo de hacer a la condesa proposiciones deshonrosas; a las que contestó la castísima Genoveva escupiéndole al rostro con todo el horror y desprecio de que era digno. Golo, desde aquel instante, trocando en odio su amor, decidió la perdición de la condesa, quien, temiéndolo todo, comenzó por escribir al conde, pintando al infame intendente como era y rogándole que retirara de su servicio a un hombre tan peligroso. En seguida, entregó la carta a Draco, el cocinero del conde, que era un hombre muy honrado y celoso defensor de los intereses de sus señores, el cual se encargó de hacerla llegar a manos de Sigifredo por medio de un emisario de toda su confianza.

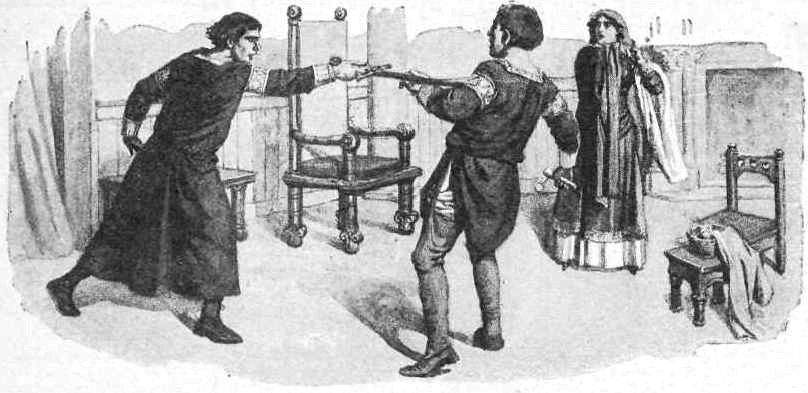

Este proyecto de la condesa no pasó, sin embargo, inadvertido para el astuto Golo, quien, en el momento en que aquélla entregaba a Draco la carta, lanzóse en la estancia y atravesó de una estocada al leal servidor, que cayó exhalando un espantoso grito de agonía. Inmediatamente acudió al aposento toda la gente del castillo, encontrando a la condesa pálida y desfallecida, con la garganta anudada por el terror y sin poder articular una sola sílaba, y a sus pies al infeliz Draco, cubierto de sangre, mientras el intendente, de pie y blandiendo la sangrienta espada, alabábase de haber vengado el honor de su amo, calumniando tan indignamente al muerto y a la condesa, que hasta los mismos sirvientes del castillo llegaron a avergonzarse.

Inmediatamente, el malvado envió un emisario al conde con una carta llena de falsedades y calumnias, en la que pintaba a Genoveva, la más pura y fiel de las esposas, como una mujer deshonesta; pero, no contento con esto, mientras llegaba la respuesta, encerró a la desventurada en el más sombrío calabozo del castillo.

Conocía Golo muy a fondo el carácter del conde. Sabía que éste era generoso, compasivo y que estaba adornado de los más bellos sentimientos, pero que, a tan hermosas cualidades, reunía una extrema vehemencia de carácter, y que era incapaz de dominar los ciegos arrebatos que en él despertaba el enojo.

El astuto malvado decíase que esta sola propensión que dominaba en absoluto a un hombre tan bueno por lo demás, era en él algo así como la argolla en la nariz del oso, que sirve para llevarlo a capricho por donde se quiera.

Golo estaba, pues, seguro de que el conde, en el primer arrebato, ordenaría la muerte de Genoveva.