D. Centros clandestinos de detención (C.C.D.)

Consideraciones generales

Los centros de detención, que en número aproximado de 340 existieron en toda la extensión de nuestro territorio, constituyeron el presupuesto material indispensable de la política de desaparición de personas. Por allí pasaron millares de hombres y mujeres, ilegítimamente privados de su libertad, en estadías que muchas veces se extendieron por años o de las que nunca retornaron. Allí vivieron su «desaparición»; allí estaban cuando las autoridades respondían negativamente a los pedidos de informes en los recursos de habeas corpus; allí transcurrieron sus días a merced de otros hombres de mentes trastornadas por la práctica de la tortura y el exterminio, mientras las autoridades militares que frecuentaban esos centros respondían a la opinión pública nacional e internacional afirmando que los desaparecidos estaban en el exterior, o que habrían sido víctimas de ajustes de cuentas entre ellos. (Manifestaciones de este tenor se encuentran entre las respuestas del Gobierno de Facto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. —ver «Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Argentina»— 1980).

Las características edilicias de estos centros, la vida cotidiana en su interior, revelan que fueron concebidos antes que para la lisa y llana supresión física de las víctimas para someterlas a un minucioso y planificado despojo de los atributos propios de cualquier ser humano.

Porque ingresar a ellos significó en todos los casos DEJAR DE SER, para lo cual se intentó desestructurar la identidad de los cautivos, se alteraros sus referentes tempo-espaciales, y se atormentaron sus cuerpos y espíritus más allá de lo imaginado.

Estos centros sólo fueron clandestinos para la opinión pública y familiares o allegados de las víctimas, por cuanto las autoridades negaban sistemáticamente toda información sobre el destino de los secuestrados a los requerimientos judiciales y de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Pero va de suyo que su existencia y funcionamiento fueron sólo posibles merced al empleo de recursos financieros y humanos del Estado y que, desde las más altas autoridades militares hasta cada uno de los miembros de las Fuerzas de Seguridad que formó parte de este esquema represivo hicieron de estos centros su base fundamental de operaciones.

Esta realidad fue permanentemente negada, valiéndose el Gobierno Militar, también para ello, del control abusivo que ejercía sobre los medios de comunicación masiva, puestos al servicio de la confusión y desinformación de la opinión pública.

Posteriormente, durante las incidencias bélicas de la guerra austral, se advertiría —ya sin duda alguna— hasta qué punto el ocultamiento de la verdad y la falsedad informativa eran esenciales a los actos más trascendentes de la gestión militar y gubernamental desarrollada entre 1975 y 1983.

Yo niego rotundamente que existan en la Argentina campos de concentración o detenidos en establecimientos militares más allá del tiempo indispensable para indagar a una persona capturada en un procedimiento y antes de pasar a un establecimiento carcelario. (Jorge Rafael Videla, 22 de diciembre de 1977, revista Gente).

No hay detenidos políticos en la República Argentina, excepto algunas personas que podrían estar involucradas en las actas institucionales, que están realmente detenidas por su labor política. No hay detenidos por ser meramente políticos o por no compartir las ideas que sustenta el Gobierno. (Roberto Viola, 7 de septiembre de 1978).

Desde las más altas esferas del gobierno militar se intentaba presentar al mundo una situación de máxima legalidad. Desconociendo todo límite normativo —aun la excepcional legislación de facto— la dictadura mantuvo una estructura clandestina y paralela. Negada categóricamente al principio, luego —ante la masa de evidencias producto de denuncias realizadas por familiares y testimonios de secuestrados que recuperaron la libertad— debió ser admitida, aunque con argumentos mendaces.

… La Perla, ¿existió? Sí, era un lugar de reunión de detenidos, no una cárcel clandestina… Los subversivos estaban ahí más al resguardo de sus pares… (Luciano Benjamín Menéndez, 15 de marzo de 1984, Revista Gente).

A su vez, un elevado número de denuncias y testimonios recibidos por esta Comisión corroboran la presencia de altos jefes militares en los centros de detención.

Fui detenida en mi domicilio de la Ciudad de Corrientes —denuncia Martha Álvarez de Repetto, Legajo N.o 007055— y llevada a dependencias de la Policía Federal de esa localidad. Allí fui tabicada y torturada, para luego ser trasladada al Casino de Oficiales del Regimiento de Infantería 9, donde se realizaban simulacros de fusilamiento y también se torturaba. Uno de los visitantes a quien vi personalmente, e inclusive fui interrogada por él, fue el entonces Comandante de la VII Brigada, General Cristino Nicolaides. Otro de los visitantes fue el entonces Comandante del II Cuerpo de Ejército, General Leopoldo Fortunato Galtieri, quien estuvo a mediados de noviembre de 1976.

Por un lado, las cárceles se poblaban de detenidos políticos, a quienes se intentaba presentar como delincuentes comunes, evitando reconocer que la persecución ideológica alcanzaba niveles inéditos hasta entonces en nuestro país. Esta estructura legal, no obstante, estaba íntimamente relacionada con la otra, la de la oscuridad y la muerte, donde miles de desaparecidos sufrían sin la menor posibilidad de protección.

Así, después de transcurridos dilatados períodos en detenciones clandestinas, muchos liberados verían oficializados sus secuestros por el ingreso a establecimientos penales públicos o a comisarías.

Guillermo Horacio Dascal (Legajo N.o 6533) declara:

En la madrugada del día 11 de mayo de 1978 fui despertado por las órdenes que impartían dos o tres hombres vestidos de civil que portaban armas largas y que se encontraban dentro de mi habitación. Estos hombres me ordenaron vestirme y me colocaron luego una funda de almohada sobre la cabeza, a modo de capucha, conduciéndome luego hasta el automóvil, donde fui introducido en el baúl. Este automóvil realizó un trayecto que no puedo determinar y luego de atravesar un portón o un sitio en el que debieron identificarse, se detuvo, siendo descendido allí. Recuerdo que en el mismo sitio había más personas, aproximadamente seis en mis mismas condiciones. Luego de un tiempo, que no puedo precisar, fui conducido hasta una habitación cercana, donde había una mesa o camilla donde fui golpeado por dos o tres hombres que me interrogaban para que identificara a otros ex alumnos Dentro de esta «casa», que ahora reconozco como el llamado Vesubio, ubicado en la Autopista Riccheri, permanecí detenido durante aproximadamente 40 días. Luego fui con otros detenidos, llamado por mi nombre y separados en grupos de cuatro personas a quienes los captores les comunicaron que hasta ese momento habían estado detenidos a disposición del autodenominado «CALA» (Comando Antisubversivo Libertadores de América) y que serían entregados como prisioneros a autoridades del Ejército. El grupo en el que fui incluido fue introducido en el asiento posterior de un automóvil que realizó un trayecto de aproximadamente 30 minutos de duración, al cabo de los cuales pude escuchar que los secuestradores detuvieron un automóvil de alquiler, donde nos introdujeron a los cuatro detenidos, luego de descender violentamente al chofer del taxi. En este segundo vehículo realizamos un corto trayecto, luego del cual fuimos abandonados dentro del automóvil, a pocos metros del Batallón de Logística 10 de Villa Martelli, bajo amenazas de los captores de que si intentábamos fugarnos detonarían una bomba que había sido colocada en el vehículo. Luego de escasos minutos escuché que una de las puertas era abierta por un hombre que nos quitó las vendas que llevábamos sobre los ojos, pudiendo ver entonces que se trataba de un hombre con uniforme de fajina verde, que nos condujo dentro del Batallón. Allí fuimos alojados en calabozos separados los hombres y la mujer. Dentro del Batallón debimos firmar una ratificación de la declaración que, bajo coerción, habíamos firmado dentro del centro clandestino de detención. Según la constancia (de la segunda copia) expedida por el Consejo de Guerra Especial Estable 1/1, mi ingreso se produjo al Batallón de Logística 10, el día 19 de junio de 1978, permaneciendo allí hasta el día 31 de agosto de 1978, en que los cuatro detenidos fuimos trasladados al penal de villa Devoto a disposición de dicho consejo de Guerra hasta el día 3 de octubre de 1978, en que fui sobreseído, siendo liberado el día 5 de octubre de 1978. Pese a que desde el día 19 de junio de 1978 me hallaba a disposición del Consejo de Guerra Especial Estable 1/1, mis familiares tomaron conocimiento de mi detención el día 1 de septiembre de 1978.

A la inversa, detenidos en establecimientos penales oficiales fueron secuestrados y muchos de ellos están desaparecidos a la fecha.

Otros fueron reintegrados a las cárceles después de transcurrir algunos meses en centros clandestinos.

… Posteriormente fui trasladado al lugar conocido como Puesto Vasco… De allí paso, creo que en septiembre, al Destacamento Arana… En Arana pude ver a Camps y al Comisario Miguel Etchecolatz, quienes iban con frecuencia. En diciembre de 1977 reingresé en la cárcel de La Plata, Unidad 9, de donde salí en libertad el 24 de julio de 1978.

Todos los lugares mencionados en el precedente testimonio del Dr. Juan Amadeo Gramano (Legajo No 3944) desde que es sacado de la Cárcel de La Plata, operaron como centros clandestinos, en los que estuvo alojado siete meses hasta ser restituido al establecimiento oficial.

Si bien la adaptación de establecimientos destinados a albergar clandestinamente a detenidos se intensifica a partir del golpe de estado de 1976, existen antecedentes en esta Comisión de los que resulta que ya en el año 1975 funcionaron centros de esta naturaleza en jurisdicción del III Cuerpo de Ejército, en Tucumán y Santiago del Estero, que operaron como centros pilotos durante el «Operativo Independencia».

Emplazamiento de los C.C.D.

En cuanto a su construcción, fueron en algunos casos dependencias que ya funcionaban anteriormente como sitios de detención. En otros, se trató de locales civiles, dependencias policiales e, inclusive, asentamientos de las mismas Fuerzas Armadas, acondicionados ex profeso para funcionar como C.C.D. Todos ellos estaban supeditados a la autoridad militar con jurisdicción sobre cada área.

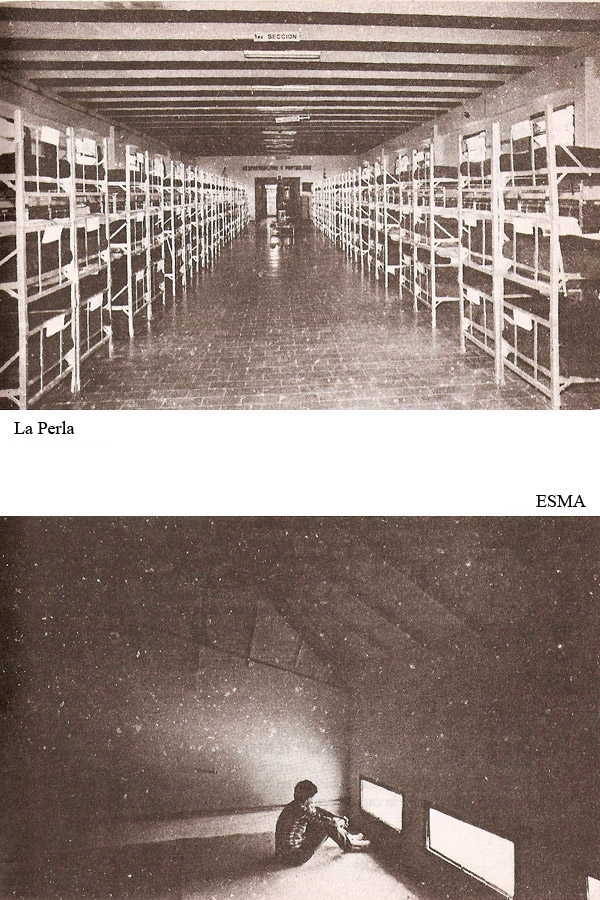

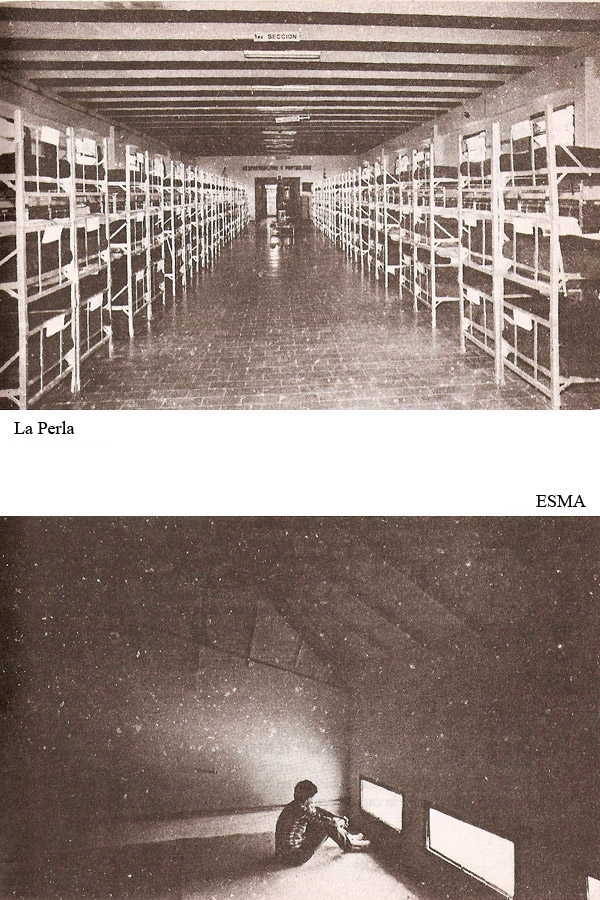

Dependencias militares como la Escuela de Mecánica de la Armada, en Capital Federal; La Perla en Córdoba; Liceo Militar de Mendoza y Campo de Mayo son ejemplos al respecto.

Los que con mayor frecuencia fueron utilizados como campos de concentración fueron los destacamentos y comisarias. Es el caso del I Cuerpo de Ejército, dado que —a pesar de que existen testimonios de que por allí pasaron algunas personas desaparecidas—, en la mayoría de los casos mantuvo, entre 1976 y 1979, a sus detenidos en locales bajo control de la Policía Federal y de la Provincia de Buenos Aires. Nos referimos a C.O.T. I Martínez, Puesto Vasco, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, Brigada de Investigaciones de La Plata, Arana, Atlético, Banco, Olimpo, Monte Pelone, El Vesubio o Automotores Orletti, todos dentro de su área operacional. Entre las excepciones podemos mencionar la del Sr. Federico Vogelius, argentino, empresario y hacendado, que fue secuestrado con fines extorsivos en septiembre de 1977. El lugar de su secuestro: El Comando del Cuerpo de Ejército I. Fue liberado después de 25 meses de cautiverio en diversos C.C.D. y de haber sufrido condena por un Consejo de Guerra.

Los denominados L.T. (Lugar Transitorio de Detención) por las fuerzas armadas y de seguridad fueron centros que servían como primera instancia de interrogatorio, en los cuales se decidía si el secuestrado era liberado o trasladado a un L.D. (Lugar Definitivo).

Cuando se trató de dependencias hasta entonces utilizadas para detenidos comunes, ante la brusca afluencia de personas llevadas por las patotas, las condiciones de encierro se vieron agravadas, transformándose así esos lugares en verdaderos infiernos.

Dormíamos en las celdas —testimonia la licenciada Adriana Calvo de Laborde (Legajo N.o 2531)— de a dos, tres o cuatro, según cuantas fuéramos, sobre el piso de cemento y sin ningún tipo de abrigo. En la Comisaría 5.a de La Plata las puertas se cerraban con candado, y cada calabozo media aproximadamente 2 metros por 1,5. Luego me trasladaron al Pozo de Banfield.

[…]

… Allí las condiciones de encierro no mejoraron, sino todo lo contrario. El régimen era mucho más estricto que en la 5.a. Solamente salíamos para comer una vez cada dos días. En cada celda había tres o más mujeres y el inodoro era una botella de lavandina cortada arriba.

Condiciones de vida en los Centros de Detención

La «desaparición» comenzaba con el ingreso a estos centros mediante la supresión de todo nexo con el exterior. De ahí la denominación de «Pozos» conferida a muchos de estos antros en la jerga represiva.

No se trataba solamente de la privación de libertad no comunicada oficialmente, sino de una siniestra modalidad de cautiverio, que trasladaba la vida cotidiana a los confines más subterráneos de la crueldad y la locura.

Tabicamiento

El secuestrado arribaba encapuchado —«tabicado»—, situación en la que permanecería durante toda su estadía en el lugar. Ello perseguía hacerle perder la noción de espacio, con lo que se lo privaba no solamente del mundo exterior al «Pozo» sino también de toda externidad inmediata, más allá de su propio cuerpo.

La víctima podía ser agredida en cualquier momento sin posibilidad alguna de defenderse. Debía aprender un nuevo código de señales, ruidos y olores para adivinar si estaba en peligro o si la situación se distendía. Esa fue una de las cargas más pesadas que debieron sobrellevar, según los coincidentes testimonios recibidos.

La tortura psicológica de la «capucha» es tanto o más terrible que la física, aunque sean dos cosas que no se pueden comparar ya que una procura llegar a los umbrales del dolor. La capucha procura la desesperación, la angustia y la locura.

[…]

En «capucha» tomo plena conciencia de que el contacto con el mundo exterior no existe. Nada te protege, la soledad es total. Esa sensación de desprotección, aislamiento y miedo es muy difícil de describir. El solo hecho de no poder ver va socavando la moral, disminuyendo la resistencia.

[…]

… la «capucha» se me hacía insoportable, tanto es así que un miércoles de traslado pido a gritos que se me traslade: «A mí…, a mí…, 571». (La capucha había logrado su objetivo, ya no era Lisandro Raúl Cubas, era un número). (Testimonio de Cubas, Lisandro Raúl - Legajo N.o 6974).

El «traslado» era considerado sinónimo de exterminio.

No menos alucinante es el recuerdo de Liliana Callizo, quien, en la página 8 de su Legajo N.o 4413, expresa:

Es muy difícil contar el terror de los minutos, horas, días, meses, años, vividos ahí…

[…]

En el primer tiempo el secuestrado no tiene idea del lugar que lo rodea. Unos lo habíamos imaginado redondo; otros como una especie de estadio de fútbol, con la guardia girando sobre las cabezas.

[…]

No sabíamos en qué sentido estaban nuestros cuerpos, de qué lado estaba la cabeza y hacia dónde los pies. Recuerdo haberme aferrado a la colchoneta con todas mis fuerzas, para no caerme, a pesar de que sabía que estaba en el suelo.

[…]

Sentíamos ruidos, pisadas, ruidos de armas, y cuando abrían la reja nos preparábamos para el fusilamiento. Las botas militares giraban y giraban alrededor nuestro.

La reconstrucción de los C.C.D. se logró sobre la base de cientos de testimonios aportados por liberados que estuvieron durante un tiempo más o menos prolongado en la condición de detenidos-desaparecidos.

La asombrosa similitud entre los planos que bosquejaron los denunciantes en sus legajos y los que resultaron en definitiva del posterior relevamiento del lugar a cargo de los arquitectos y equipos técnicos que intervinieron en las inspecciones y reconocimientos efectuados por la Comisión, se explica por el necesario proceso de agudización de los otros sentidos y por todo un sistema de ritmos que la memoria almacenó minuciosamente, a partir de su «aferramiento» a la realidad y a la vida. En esos «ritmos» eran esenciales los cambios de guardias, los pasos de aviones o de trenes, las horas habituales de tortura.

En cuanto al espacio, fue determinante la memoria «corporal»: cuántos escalones debían subirse o bajarse para ir a la sala de tortura; a los cuántos pasos se debía doblar para ir al baño; qué traqueteo giro o velocidad producía el vehículo en el cual los transportaban al entrar o salir del C.C.D., etc.

Los secuestradores, que conocían esas técnicas, en algunos casos consiguieron perturbar y aun confundir totalmente los recuerdos con diversos «trucos». Algunas veces, con el vehículo, daban vueltas inútiles para llegar, practicadas para confundir. La técnica de llevar a los prisioneros al baño encapuchados, en fila india y en medio de una golpiza permanente, dificultaba muchísimo el reconocimiento del sitio. Otro tanto sucedía con la alteración permanente de los ritmos de sueño.

No obstante, muchos de aquellos detenidos-desaparecidos consiguieron armar el rompecabezas. En algunos casos a partir de ruidos comunes como el goteo de un tanque de agua, la limpieza de un pozo negro, el murmullo de gente comiendo, el canto de pájaros o el golpe de barcazas contra el muelle.

En muchos de los reconocimientos realizados por la CONADEP en los C.C.D., los testigos se colocaron un pañuelo o una venda, o simplemente cerraron fuertemente los ojos para revivir ese tiempo de terror y efectuar correctamente los recorridos del dolor.

El «tabicamiento» solía producir lesiones oculares, dice Enrique Núñez (Legajo N.o 4846):

… Me colocaron una venda sucia, sumamente apretada, que me hundía la vista y me privaba de circulación. Me dañó seriamente la visión, quedándome ciego durante más de treinta días después de que fui liberado del Centro de Guerrero, Jujuy…

Las lesiones físicas más comunes que provocó esta tortura fue la conjuntivitis. Otra, menos habitual, era el agusanamiento de las conjuntivas.

En Campo de Mayo, donde fui llevado el 28 de abril de 1977 —dice el testimoniante del Legajo N.o 2819—, el tratamiento consistía en mantener al prisionero todo el tiempo de su permanencia encapuchado, sentado y sin hablar ni moverse, alojado en grandes pabellones que habían funcionado antes como caballerizas. Tal vez esta frase no sirva para graficar lo que eso significaba en realidad, porque se puede llegar a imaginar que cuando digo «todo el tiempo sentado y encapuchado», esto es una forma de decir. Pero no es así, a los prisioneros se nos obligaba a permanecer sentados sin respaldo en el suelo, es decir sin apoyarse en la pared, desde que nos levantábamos, a las 6 de la mañana, hasta que nos acostábamos, a las 20. Pasábamos en esa posición 14 horas por día. Y cuando digo «sin hablar y sin moverse» significa exactamente eso. No podíamos pronunciar palabra alguna y ni siquiera girar la cabeza. En una oportunidad, un compañero dejó de figurar en la lista de los interrogadores, y quedó olvidado. Así pasaron seis meses, y sólo se dieron cuenta porque a uno de los custodios le pareció raro que no lo llamaran para nada y siempre estuviera en la misma situación, sin ser «trasladado». Lo comunicó a los interrogadores, y éstos decidieron «trasladarlo» esa semana, porque ya no poseía interés para ellos. Este compañero estuvo sentado, encapuchado, sin hablar y sin moverse durante seis meses, esperando la muerte. Así permanecían, sujetos a una cadena por un candado, la cual podía ser individual o colectiva. La individual era una especie de grillete colocado en los pies, y la colectiva consistía en una sola cadena, de unos 30 metros, lo suficientemente larga para que pudiera ser filada por las puntas en las paredes anterior y posterior del pabellón. Cada metro y medio, según las necesidades, se encadenaba un prisionero, quedando de este modo todos ligados entre sí. Este sistema era permanente.

Es también ejemplificador el testimonio de Enrique Cortelletti (Legajo N.o 3523), que permaneció en la ESMA, luego de ser secuestrado el 22 de noviembre de 1976:

Me colocaron una especie de grillete en los tobillos, y durante todo el tiempo estuve esposado. Cuando me llevaron al segundo piso, luego de un tiempo de pasar por la «máquina», pude percibir que allí había mucha gente. Me colocaron entre dos tabiques no muy altos. Allí había una especie de colchoneta sobre la que fui acostado. A causa de estar engrillado, se me infectó el pie derecho, por lo que me cambiaron el grillete por otro, atado al pie izquierdo y unido por el otro extremo a una bala de cañón…

A cada prisionero se le asignaba un número

En los C.C.D. se utilizaron números para la identificación de los prisioneros. A veces precedidos de letras como otra forma de suprimir la identidad a los secuestrados. A ese respecto se dice en el Legajo N.o 2356:

Ella se da cuenta en ese momento que los llamaban por número, no llamaban por nombre y apellido. Ella recuerda su número: 104. Recuerda que cuando la llamaban a ella era que la tenían que torturar… (Testimonio de M. de M.).

Tan conmovedor como el ya visto del señor Lisandro Cubas cuando dijo: «… A mí…, a mí…, 571…».

Se les ordenaba, ni bien ingresaban, que recordasen esa numeración porque con ella serían llamados de allí en adelante, sea para hacer uso del baño, para ser torturados o para trasladarlos. Esta mecánica obedecía, además de constituir una forma más de hacer perder la identidad al secuestrado, a la necesidad de que nadie —aun guardias o carceleros— conociera la identidad del prisionero, para evitar que trascendiera al exterior el nombre de los cautivos.

La tortura

Los C.C.D. fueron ante todo centros de tortura, contando para ello con personal «especializado» y ámbitos acondicionados a tal fin, llamados eufemísticamente «quirófanos», y toda una gama de implementos utilizados en las distintas técnicas de tormento. Todo ello será analizado pormenorizadamente en el capítulo pertinente; pero algunas referencias son necesarias en tanto esta terrible experiencia formaba parte del diario transcurrir en los C.C.D.

Las primeras sesiones de tortura tenían por objeto el «ablande» del recién llegado y estaban a cargo de personal indistinto.

Una vez establecido que el detenido podía proporcionar alguna información de interés, comenzaban las sesiones a cargo de interrogadores especiales.

Es decir, que ni siquiera se efectuaba una previa evaluación tendiente a merituar si la persona a secuestrarse poseía realmente elementos de alguna significación para sus captores.

A causa de esta metodología indiscriminada, fueron aprehendidos y torturados tanto miembros de los grupos armados, como sus familiares, amigos o compañeros de estudio o trabajo, militantes de partidos políticos, sacerdotes o laicos comprometidos con los problemas de los humildes, activistas estudiantiles, sindicalistas, dirigentes barriales y —en un insólitamente elevado número de casos— personas sin ningún tipo de práctica gremial o política.

Bastaba figurar en una agenda de teléfonos para pasar inmediatamente a ser «blanco» de los tristemente célebres «Grupos de Trabajo».

Así se explica que muchos torturados responsabilizaran a cualquiera con tal de que se detuviese el suplicio. Según información proporcionada por un integrante del GT 2 (Legajo N.o 7170), después de 1977 no tuvieron necesidad de realizar tareas de inteligencia, ya que se trataba de detener a las personas mencionadas por los propios detenidos en las sesiones de tortura.

Y por eso son innumerables los casos como el de Jorge Berstrin (Legajo N.o 2803) quien relata:

… El 1.o de marzo de 1977 me encontraba en la casa de una compañera de trabajo, en la ciudad de General Roca, Río Negro, cuando un grupo de hombres armados irrumpió, esposándonos a ambos, encapuchándonos y trasladándonos en varios automóviles hasta un centro de detención cercano a la ciudad de Neuquén. Con posterioridad pude saber por qué había sido detenido; la sobrina del jefe de personal de la planta donde yo trabajaba, que vivía en Bahía Blanca, fue de visita a Roca y estuvo en el departamento en el cual fuimos secuestrados, ya que en esos días le había presentado a la dueña, mi compañera de trabajo. La señora de Bahía Blanca, que tenía en su libreta de direcciones la de este departamento, fue detenida en esa ciudad, apareciendo poco después «muerta en enfrentamiento». A los pocos días de su detención nos secuestran a nosotros dos, a mí por la casualidad de estar allí. Al darse cuenta de la equivocación, fuimos liberados, primero yo y luego de cinco días mi compañera de trabajo…

En tal demencial cuadro persecutorio, tener un apellido demasiado común implicó también la posibilidad de ser presa de esta cacería tan arbitrariamente infame. Raúl Romero (Legajo N.o 2590) denunció:

… el 21 de septiembre de 1977 a las 19.30 horas es detenido con su mujer en su domicilio…

Relata las terribles condiciones en que ambos permanecieron en el C.C.D., reconocido luego por éste como «Pozo de Quilmes», y las torturas que se aplicaban en el lugar. Es liberado el 4 de octubre del mismo año al advertir sus captores que no se trataba de Víctor Hugo Romero, anterior morador de la vivienda del denunciante, y que desafortunadamente tenía su mismo apellido.

Además del «ablande» y la obtención de información, los cautivos en los C.C.D. estaban expuestos a sufrir tormentos por razones fortuitas. Carlos Enrique Ghezan (Legajo N.o 4151) denuncia:

… Ante la más mínima trasgresión a ciertas reglas del campo de detención éramos golpeados y torturados, algo que pude advertir en numerosas oportunidades. Cualquier suceso relacionado con la represión fuera del pozo, la muerte de algún militar, algún enfrentamiento, hechos de significación política, episodios ocurridos en otras partes del mundo, como el avance de la revolución sandinista, se constituía en motivo o pretexto para que la represión se hiciera más severa…

Ghezan estuvo detenido en El Banco y Olimpo.

Otros testimonios darán cuenta de diversas razones de ensañamiento, a veces por el solo hecho de estar detenido en el lugar, por negarse a una colaboración esperada o por sucesos totalmente ajenos al detenido.

En el Legajo N.o 4152, Susana Leonor Caride nos dice, después de relatarnos un secuestro habitual, que fue detenida-secuestrada el 26 de julio de 1978 a las 23 horas, en su domicilio, Fragata Presidente Sarmiento 551, de Capital.

Simularon con ella un fusilamiento. Le hicieron escuchar una grabación con voces de chicos afirmándole que su madre y sus hijos estaban allí:

… si no les decía dónde vivía el Dr. Guillermo Díaz Lestrem torturarían a mi hija, que en ese entonces tenía diez años de edad, afirmándome que estaba «muy buena para la máquina»…

[…]

Alrededor del mediodía les doy el teléfono de Díaz Lestrem y, cuando llaman ya no se encontraba, por lo que vuelven a golpearme nuevamente, interrogándome sobre mis actividades y por nombres de gente que yo no conocía.

[…]

Cuando llegué me dejaron tirada en un patio y al rato me llevaron a la «máquina», nombre que se la da a la picana eléctrica, en donde continuaron torturándome, no recordando el tiempo transcurrido teniendo en cuenta mi lamentable estado. Nuevamente me volvieron a tirar en el patio, permaneciendo allí un tiempo hasta que me llevaron a una habitación pequeña, donde un represor, al que le decían el «Turco Julián», comenzó a golpearme y darme cadenazos y luego con un látigo, mientras gritaba y me insultaba, arrojándome otra vez en el mismo patio.

[…]

Allí pude sentir que me ardía todo el cuerpo y que me dolía, acentuándose esto porque me tiraban agua con sal.

[…]

No sé cuánto tiempo permanecí allí tirada hasta que, en algún momento, escuché que alguien preguntaba sobre el episodio ocurrido en la División Planeamiento de la Policía Federal, donde habían puesto una bomba, mientras que otra persona contestaba que «había sido un hecho político». Ante esa respuesta, el llamado «Turco Julián» comenzó a gritar y a insultar y a «cadenear» a todos los que estábamos allí. El hecho fue dantesco, ya que estábamos esposados y con los ojos vendados, y no teníamos noción de dónde venían los golpes. Nos caíamos unos encima de los otros, escuchándose gritos de dolor y de horror. Pude advertir que también otras personas nos golpeaban y pateaban y nos levantaban de los pelos cuando nos caíamos al suelo. Cuando quedó todo en calma se oían gemidos y respiraciones entrecortadas. Al rato, nuevamente alguien me arrojó agua con sal sobre mi cuerpo, que estaba todo quemado y era una masa de carne, escuchando que «Julián» decía que me llevaran, porque si no me iba a matar.

Otra circunstancia externa, no ya la producción de un atentado terrorista sino la interposición de un recurso judicial, acarrearía nuevas represalias contra la denunciante:

… Alrededor de los últimos días de julio o primeros de agosto, ya que allí había perdido totalmente la noción del tiempo, fui retirada violentamente de la celda y llevada al «quirófano», donde me insultaron y me dijeron que el Dr. Díaz Lestrem había presentado un habeas corpus por mí.

[…]

Me golpearon y, cuando me iban a llevar a la «máquina», me golpeó uno muy fuerte en las costillas, y me faltó la respiración, por lo que me dejaron. (Saldo: dos costillas rotas).

Personal

En la mayoría de los casos, los conscriptos eran mantenidos al margen de la actividad del C.C.D. Una excepción serían los Centros de Formosa y Base Aérea El Palomar, donde se obligó a algunos de ellos a integrarse al funcionamiento del campo. Tampoco participaba la totalidad del personal militar o de seguridad. La consigna fue mantener a los C.C.D. aislados, como estructura secreta. El personal destinado a efectuar guardias en tales centros estuvo compuesto por efectivos de la Gendarmería Nacional, del Sistema Penitenciario Federal o de la policía, siempre al mando de oficiales FF.AA. Este personal de guardia no era el que generalmente torturaba en los interrogatorios sistemáticos destinados a obtener información. Se han recogido testimonios en los cuales consta que algunos de los custodios destinados a la vigilancia de los campos, evidenciaban rasgos humanitarios, al preocuparse por el estado calamitoso de los detenidos:

… Yo estuve secuestrado en el Pozo de Quilmes a partir del 12 de noviembre de 1977. En cierta ocasión, cuando no pudo llegar nuestra ración diaria como era habitud, traída desde una entidad del Ejército cercana, el cabo de guardia, al que apodaban «Chupete», compró con su propio dinero alimentos y cocinó personalmente para nosotros. También el cabo de guardia Juan Carlos, que parecía pertenecer al Ejército, cuando mejoraron las condiciones de detención nos regalaba cigarrillos… (Fernando Schell, Legajo N.o 2825).

Sin embargo, no es éste el caso de la mayoría del personal afectado a los C.C.D., quien por lo general contribuía a la destrucción física y psíquica de los detenidos, aplicándoles castigos innecesarios y justificándolos caprichosamente.

La alimentación

La escasez y calidad de las comidas constituían otra forma de tormento. Se alimentaba a los detenidos —según el lugar— una o dos veces al día. En muchas ocasiones transcurrieron varios días sin que se les proporcionase alimento alguno. En otras se les sirvió agua con harina o con vísceras de animales crudas. Generalmente, las raciones apenas alcanzaban, y quienes pretendían dar parte de la suya a alguien en peor estado eran severamente castigados. La solidaridad estaba prohibida.

A pesar de esto, el momento de alimentarse era esperado con ansias, ya que significaba no sólo comer, sino también la posibilidad de levantarse la capucha y —eventualmente— ponerse en contacto con otra persona, aunque la conversación entre detenidos estaba penada con brutales castigos.

En el Legajo N.o 1277, testimonio del señor Héctor Mariano Ballent, podemos leer:

… El tratamiento en el C.O.T. I Martínez era brutal, no sólo física sino también psíquicamente, ya que cuando uno preguntaba qué hora es, le decían si tenían que salir, si daban sopa era con plato playo y con tenedor. Un día hubo guiso carrero, ese día había dos que no se podían levantar, el guiso era con choclos ya consumidos por ellos; la comida en general era harina de maíz hervida, mate cocido y un trozo de pan…

Todos los liberados coinciden en señalar las pésimas condiciones de alimentación que, téngase en cuenta, e mantenían invariables a lo largo de la reclusión provocando el creciente desmejoramiento físico de los detenidos.

En el recuerdo de Antonio Horacio Miño Retamozo (Legajo N.o 3721):

Los castigos no terminaban nunca, todo estaba organizado científicamente, desde los castigos hasta las comidas. A la mañana traían mate cocido sin azúcar. De vez en cuando, un trocito de pan duro, que nos tiraban por la cabeza y a tientas nos desesperábamos buscándolo. La comida no tenía carne ni gusto alguno, muy salada algunas veces, sin sal otras. Un día traían polenta, otros fideos y al siguiente garbanzos en un bol de plástico, cada preso debía comer un bocado y pasar al de al lado y ad hasta el final. Si alcanzaba y sobraba volvía de nuevo…

Estado sanitario

El durísimo sistema empleado agravaba las enfermedades que se padecían con anterioridad al secuestro y agregaba otras como producto de las quemaduras, derrames e infecciones. A muchas mujeres se les suspendían los ciclos menstruales en razón de las condiciones de vida que se les imponía con propósito de destruir la individualidad de los secuestrados, objetivo éste esencial de la metodología que venimos analizando.

La atención médica, en muchos casos,

… fue realizada por detenidos con algún conocimiento, cosa que no impidió que mucha gente «se quedara en la tortura». (Testimonio de Villani, Mario - Legajo N.o 6821).

N.B.B. (Legajo N.o 1583), secuestrada en el Banco junto con su marido Jorge, fue violada repetidamente y eso le produjo una hemorragia. Fue llevada a la enfermería del pozo y liberada posteriormente:

… a los dos días de ser internada me revisó un médico llamado Víctor, también secuestrado desde hacía un año, quien tenía acento cordobés y trataba duramente a los detenidos. Me prescribió tratamiento con coagulantes. Supe de Víctor que, pese a su condición de detenido, era trasladado a distintos pozos para la atención médica de los secuestrados.

La precariedad e indigencia sanitarias adquirían sus ribetes más dramáticos en el caso de las mujeres que dieron a luz en cautiverio, como se verá en el capítulo correspondiente.

La higiene

Las condiciones durante el tiempo de detención fueron deplorables. Los secuestrados permanecían hacinados sobre colchonetas sucias de sangre, orina, vómitos y transpiración. En algunos casos, debían realizar sus necesidades en tachos, que luego eran retirados. En otros, ni siquiera se les proporcionaba recipientes, debían hacerlas en el mismo lugar. Daniel Osvaldo Pina (Legajo N.o 5186), secuestrado en Mendoza, dice:

En un momento que estaba durmiendo me despertaron de una patada. Aclaro que dormíamos en el suelo, acostados sobre la orina.

La promiscuidad y falta de aseo se agravaban en los momentos de superpoblación de estos establecimientos, improvisados como C.C.D. Nuevamente, Héctor Mariano Ballent nos recuerda que en el C.O.T. I Martínez los «chupados» «tenían que higienizar el galpón donde estaban, sacaban los andrajos que tenían y el único colchón (de una plaza) con que contaban para dormir los ocho, cuatro con el cuerpo arriba y cuatro con el cuerpo abajo».

Los detenidos debían solicitar permiso a los guardias, quienes esperaban que fuesen muchos los que levantaran la mano para permitirles ir al baño no más de dos veces al día. Eran conducidos en «trencito», tomados de la cintura o los hombros del de adelante, ya que no les retiraban la capucha. Esto se repitió en casi todos los campos con mucha similitud, y era uno de los momentos en que los guardias aprovechaban para satisfacer impulsos sádicos, golpeando indiscriminadamente a los detenidos. Éstos, fuesen hombres o mujeres, debían ducharse o atender sus necesidades fisiológicas a la vista de sus carceleros. En algunos campos se bañaban los detenidos en grupo con una manguera, siempre encapuchados.

La higiene de los baños y las celdas dependía de la buena o mala disposición de los responsables de la guardia. Hubo casos en que se obligó a mujeres a limpiar a mano los mingitorios de los baños para varones. Esta carencia extrema de higiene traía aparejado el empiojamiento de los detenidos, que en algunas oportunidades fueron rociados con insecticidas al modo del ganado.

Traslados

En un elevado número de centros de detención la palabra «traslado» era asociada a la idea de muerte. Los «traslados» eran vividos por los detenidos con horror y esperanza al mismo tiempo. Se les decía que serían llevados a otros centros o granjas de «recuperación», con la intención de evitar que se resistieran. Ignoraban hacia dónde serían conducidos, si a otro establecimiento o a la muerte, lo cual generaba un miedo continuo y profundo. Para los «traslados», los detenidos eran generalmente despojados de sus ropas y escasas pertenencias, que luego eran incineradas. A veces se los inyectaba para adormecerlos. Se intentaba serenarlos dándoles esperanzas de una remota posibilidad de vida, sentimiento que asomaba con fuerza inusitada por el mismo hecho de estar rodeados de muerte y horror.

Se han recogido numerosos testimonios acerca del tratamiento especial que recibían quienes luego serían hechos aparecer como «muertos en enfrentamientos».

Estos detenidos, días antes de ser fusilados, recibían mejor alimentación, se los hacía higienizar y eran obligados a bañarse, porque hubiera sido difícil de explicar a la opinión pública la aparición de «extremistas abatidos en enfrentamientos» con cadáveres flacos, torturados, barbudos o andrajosos.

Esto constituía una crueldad sin calificativos, ya que incrementaba las esperanzas de vida en el individuo, cuando el destino real era la muerte.

Antisemitismo

En declaraciones a la prensa hechas en octubre de 1981, el entonces Ministro del Interior Albano Jorge Harguindeguy negó que el gobierno de la Junta Militar practicara el antisemitismo, aunque admitió que era «imposible controlar a todo el personal (refiriéndose a las fuerzas represivas) entre el cual puede haber —como en cualquier lugar del mundo— algún sádico o enfermo mental». (Crónica, 10-1-1981).

Según el testimonio de R. Peregrino Fernández, oficial de la Policía Federal y miembro del grupo de colaboradores del Ministro Harguindeguy, se conoce que:

Villar (Alberto, luego Jefe de la Policía Federal) y Veyra Jorge Mario, Principal de la Policía Federal) cumplían las funciones de ideólogos: indicaban literatura y comentaban obras de Adolfo Hitler y otros autores nazis y fascistas.

Esta ideología llevó a una especial brutalidad en el trato de los prisioneros de origen judío. En el C.C.D. La Perla, Liliana Callizo (Legajo N.o 4413) «escuchaba los gritos de Levin cuando lo golpeaban e insultaban por ser judío…»; Alejandra Ungaro (Legajo N.o 2213) relata que luego de ser golpeada, sobre todo en la espalda y la cabeza «me pintaron el cuerpo con esvásticas en marcador muy fuerte». En el C.C.D. El Atlético «un represor que se hacía llamar “el gran Führer” hacía gritar a los prisioneros: “¡Heil Hitler!” y durante la noche era normal escuchar grabaciones de sus discursos». (D. Barrera y Ferrando - Legajo N.o 6904).

En el reconocimiento realizado por esta Comisión el 24-5-84 en el centro clandestino OLIMPO, el testigo Mario Villami (Legajo N.o 6821) señaló el lugar donde estaba la sala de situación y dijo:

Vi una cruz esvástica puesta sobre una pared y hecha en papel pintado.

De otros testimonios surge también la admiración e identificación con el nazismo:

Cuando nos golpeaban nos decían: «¡Somos la Gestapo!». (Reyes, Jorge - Legajo N.o 2563, C.C.D. Regimiento 1.o Patricios).

Esta admiración podría ser una causa para aumentar el castigo, como describe Elena Alfaro (Legajo N.o 3048), detenida en el Centro Clandestino de Detención EL VESUBIO:

Si la vida en el campo era pesadilla para cualquier detenido, la situación se agravaba para los judíos, que eran objeto de palizas permanentes y otras agresiones, a tal punto que muchos preferían ocultar su origen, diciendo por ejemplo que eran polacos católicos.

O bien, podía ser también motivo para aliviar los sufrimientos de las víctimas. Como ocurrió con Rubén Schell (Legajo N.o 2825), quien estuvo prisionero en el Centro Clandestino de Detención Pozo de Quilmes y que por su ascendente alemán corroborado por su fisonomía, vio mejorado su trato. Después de una larga sesión de tortura, «Coco» o «El Coronel» al interrogarlo le dijo textualmente: «Escuchame Flaco, ¿qué hacés vos entre esta manga de negros?, si con esa pinta tendrías que ser un S.S. (haciendo referencia a los servicios de inteligencia del nazismo) y me muestra una cruz esvástica que tenía tatuada en el brazo», ordenando que desde ese momento le dieran bien de comer, como efectivamente ocurrió. «A partir de ahí no soy más torturado», agrega Schell.

El antisemitismo se presentaba como contrapartida de una deformación de «lo cristiano» en particular y de «lo religioso» en general. Esto no era otra cosa que una forma de encubrir la persecución política e ideológica.

La defensa de Dios y los valores cristianos fue una motivación ideológica simple para que pueda ser entendida por los represores, hasta en sus más bajos niveles organizativos y culturales. Esta necesaria identificación se hacía para forjar en todo el personal represivo «una moral de combate» y un objetivo tranquilizador de sus conciencias, sin tener la obligación de profundizar las causas y los fines reales por los cuales se perseguía y castigaba, no sólo a una minoría terrorista, sino también a las distintas expresiones políticas, sociales, religiosas, económicas y culturales, con tan horrenda metodología.

En el allanamiento realizado en la casa de Eduardo Alberto Cora (Legajo N.o 1955), secuestrado junto con su esposa, «después de destruir todo lo que encontraron, los represores escribieron en la pared la leyenda “Viva Cristo Rey” y “Cristo salva”. Algunos allanamientos y operativos se hicieron al grito de “¡Por Dios y por la Patria!”».

Los represores se sentían dueños de la vida y de la muerte de cada prisionero: «Cuando las víctimas imploraban por Dios», los guardias repetían con un mesianismo irracional «Acá Dios somos nosotros». (Reyes, Jorge Legajo N.o 2535).

A la detenida Nora Iadarola (Legajo N.o 1471) le hicieron repetir quinientas veces «Viva Videla, Massera y Agosti. ¡Dios, Patria y Hogar!».

El antisemitismo vino a ser una manifestación más de los grupos represores, dentro de toda una visión totalitaria que el régimen imperante tenía respecto de la sociedad. Nora Stejilevich (Legajo N.o 2535) estaba terminando de preparar su equipaje para el viaje que debía emprender a Israel, cuando un grupo de personas penetró en su domicilio buscando a su hermano Gerardo. Ella debía viajar en compañía de algunos profesionales para trabajar en un proyecto de su especialidad. Ese día, el 16 de julio de 1977, luego de revisar toda la casa, secuestrar algunos libros y papeles y comprobar la ausencia de la persona a la que iban a buscar, se llevan a Nora.

Me amenazaron por haber dicho palabras en judío en la calle (mi apellido) y por ser una moishe de mierda, con que harían jabón…

[…]

Directamente me llevaron a la sala de torturas donde me sometieron con la picana eléctrica.

[…]

Me preguntaban los nombres de las personas que iban a viajar a Israel conmigo… el interrogatorio lo centraron en cuestiones judías. Uno de ellos sabía hebreo, o al menos algunas palabras que ubicaba adecuadamente en la oración. Procuraba saber si había entrenamiento militar en los Kibutz (granjas comunitarias), pedían descripción física de los organizadores de los planes de estudios, como aquel en el que yo estaba (Sherut Laam), descripción del edificio de la Agencia Judía (que conocía a la perfección), etc. Me aseguraron que el «problema de la subversión» era el que más les preocupaba, pero el «problema judío» le seguía en importancia y estaban archivando información.

[…]

Durante el interrogatorio pude escuchar los gritos de mi hermano y su novia, Graciela Barroca, cuyas voces pude distinguir perfectamente. Además los torturadores se refirieron a una cicatriz que ambos —mi hermano y yo— tenemos en la espalda, lo que ratificó su presencia en ese lugar. Nunca más tuve noticias de él.

[…]

Días más tarde —concluye Nora— me hicieron saber que mi detención había sido un error, pero que recordara que yo había estado allí.

Juan Ramón Nazar (Legajo N.o 1557) ex director del diario «La Opinión» de Trenque Lauquen, declara sobre uno de los interrogatorios a que fue sometido:

Los individuos mostraban una actitud fuertemente antisemita. Me preguntaron si conocía el «Plan Andina», por el cual Israel se quedaría con una parte de la Patagonia.

Miriam Lewin de García (Legajo N.o 2365), quien estuvo detenida clandestinamente en dependencias de la Fuerza Aérea, relató que:

La actitud general era un profundo antisemitismo. En una oportunidad me preguntaron si entendía idish, contesté que no, que sólo sabía pocas palabras. No obstante me hicieron escuchar un casete obtenido en la intervención de un teléfono. Los interlocutores eran aparentemente empresarios argentinos de origen judío, que hablaban idish. Mis captores estaban sumamente interesados en conocer el significado de la conversación.

[…]

Con las informaciones obtenidas, confeccionaban archivos, donde incluían nombres y direcciones de ciudadanos de ese origen, planos de sinagogas, de clubes deportivos, de comercios, etc.

[…]

El único judío bueno es el judío muerto, decían los guardianes.

Daniel Eduardo Fernández (Legajo N.o 1131) era un joven de 19 años en agosto de 1977 y tiene el extraño privilegio de haber salido vivo del Centro Clandestino de Detención Club Atlético. De esta imborrable experiencia recuerda que en los interrogatorios:

Me insistían permanentemente si conocía personas judías, amigos, comerciantes, o cualquier persona, bastando que fuera de religión judía.

[…]

Allí había un torturador al que llamaban «Kung-Fu», que practicaba arte marcial con tres o cuatro personas a la vez —siempre eran detenidos de origen judío— a quienes les daba patadas y trompadas.

[…]

A los judíos se los castigaba sólo por el hecho de ser judíos y les decían que a la subversión la subvencionaba la D.A.I.A. y el sionismo internacional y a la organización de los «pozos» (centros de detención clandestinos) los bancaba ODESA (organización internacional para apoyo del nazismo).

[…]

Contra los judíos se aplicaba todo tipo de torturas pero en especial una sumamente sádica y cruel: «el rectoscopio» que consistía en un tubo que se introducía en el ano de la víctima, o en la vagina de las mujeres, y dentro del tubo se largaba una rata. El roedor buscaba la salida y trataba de meterse mordiendo los órganos internos de la víctima.

En ese mismo lugar de tormento y exterminio, Pedro Miguel Vanrell (Legajo N.o 1132) confirma que a los judíos les obligaban a levantar la mano y gritar «¡Yo amo a Hitler!».

Los represores se reían y les sacaban la ropa a los prisioneros y les pintaban en las espaldas cruces esvásticas con pintura en aerosol. Después los demás detenidos los veían en las duchas, oportunidad en que los guardias —identificándolos— volvían a golpearlos y maltratarlos.

Vanrell recuerda el caso de un judío al que apodaban «Chango», al que el guardia lo sacaba de su calabozo y lo hacía salir al patio.

Le hacían mover la cola, que ladrara como un perro, que le chupara las botas. Era impresionante lo bien que lo hacía, imitaba al perro igual que si lo fuera, porque si no satisfacía al guardia, éste le seguía pegando.

[…]

Después cambió y le hacía hacer de gato.

[…]

En este lugar «el turco Julián» llevaba siempre un llavero con la cruz esvástica y una cruz cristiana en el pecho. Este individuo le sacaba dinero a los familiares de los detenidos judíos.

Colaboración de prisioneros

En la mayoría de los grandes centros de detención las autoridades lograron obtener mediante la tortura, distintas formas de colaboración de parte de algunos detenidos. Crearon con ellos grupos que, a modo de cuerpos auxiliares, cumplieron actividades de mantenimiento y administración de los C.C.D., o bien, en mucho menor grado, participaron en tareas más directamente comprometidas con la represión. Así muchos de estos últimos salían a «lanchear» —que en jerga represiva significa recorrer la ciudad con sus captores para identificar en la vía pública a otros miembros de su grupo político—, habiéndose denunciado casos de integrantes de dichos grupos que llegaron a intervenir directamente en la aplicación de tormentos a otros detenidos. El proceso de destrucción de la personalidad, uno de los grandes objetivos del sistema de los C.C.D., determinó que en algunos establecimientos (p. e. C.C.D. Vesubio) sus autoridades denominaran a las dependencias destinadas al alojamiento de los pertenecientes al consejo, sala «Q», es decir sala de «quebrados», los que eran exhibidos ante sus superiores como verdaderos trofeos.

Si bien estas víctimas recibían por lo general un mejor trato que el resto de la población de los C.C.D., permitiéndoseles a veces visitar a sus familiares y mantener contacto telefónico con ellos, son muchos de ellos los que engruesan en la actualidad las nóminas de personas desaparecidas.

El arquitecto Roberto Omar Ramírez (Legajo N.o 3524), quien fuera secuestrado el 27 de junio de 1978 en el cine Capitol de Capital Federal, pasó por los C.C.D. el Banco, Olimpo y ESMA, lo cual le permitió conocer muy bien la estructura y funcionamiento de estos cuerpos y explica qué es el «Consejo» o «Staff»:

… El secuestrado, una vez ingresado al campo, recibía inmediatamente la propuesta de colaboración voluntaria. Para las fuerzas represivas significa una posibilidad de ganar tiempo, porque toda resistencia a la tortura viene a comprometer los planes operativos. Mediante la acción psicológica basada en el terror y el aislamiento, los secuestrados eran permanentemente expuestos a la disyuntiva de mejorar las condiciones de permanencia en el campo a cambio de un cierto nivel de colaboración. Es un proceso que en general se iniciaba a niveles muy sutiles —limpieza de corredores y baños— pero en esencia apuntó a producir en los secuestrados la pérdida de referencia ideológica. Cuando la colaboración se traducía en voluntad de desempeñar la función de interrogar y hasta torturar a otros secuestrados, los represores obtenían su victoria sobre personas predispuestas a encontrar una salida individual a la situación límite a que habían sido llevadas, al precio que fuera. En general, los militares orientaban esta acción psicológica sobre secuestrados de cierto nivel de responsabilidad en una organización política. Una metodología que registra antecedentes en los campos de concentración del nazismo y en todas las experiencias similares posteriores.

La disciplina en los campos «El Banco» y «Olimpo», al estar las necesidades de funcionamiento cubiertas por los mismos secuestrados destinados a tareas de servicio y/o inteligencia, se apoyó en diferenciaciones. Todos aquellos secuestrados que debían cubrir alguna tarea de manera estable (no eventuales, de limpieza, reparación, etc.) constituían un grupo denominado «Consejo». Este grupo estaba integrado por todos aquellos secuestrados afectados por su capacidad, a hacer algo especial (fotografía, dibujo, mecánica, electrónica, etc.) o para cumplir alguna función (lavado, cocina, planchado, costura, lavado de autos, etc.). El «Consejo» también estaba integrado por los secuestrados incorporados a la «inteligencia del campo».

[…]

La composición del «Consejo» varió después de cada traslado, si algún secuestrado que lo integraba dejaba el campo por esa vía. Los únicos estables eran los colaboradores integrantes de la «inteligencia del campo» y los afectados a tareas de médico y falsificación de documentación. Las otras funciones sufrieron varias renovaciones.

[…]

Cuando los secuestrados llegaban a la situación de realizar tareas, les mejoraban sustancialmente la comida y gradualmente los lugares para dormir, con retiro progresivo de la capucha.

[…]

Las libertades se otorgaban de manera muy gradual. En primer lugar hubo un período de comunicación telefónica, más tarde el secuestrado era llevado delante de su familia, acompañado por personal del campo. Pasado un tiempo, el secuestrado entraba en períodos de «francos» para reunirse con su familia. En algún momento, sin previo aviso, era dejado en libertad bajo vigilancia. El régimen del control consistía en citas primero semanales, luego quincenales y finalmente mensuales.

[…]

Algunos ex secuestrados fueron autorizados después de más de un año de este régimen de libertad a radicarse en el exterior, en países previamente aprobados por el mando militar. Hubo secuestrados que pasaron más de tres años en esa situación de «rehenes» del campo. Yo pasé dos años antes de decidir correr el riesgo de gestionar el exilio.

Hasta aquí una primera aproximación a las características principales de la mayoría de los centros clandestinos de detención alcanzados por la investigación de esta Comisión.

En las páginas que siguen se proporciona la descripción pormenorizada de algunos establecimientos en particular.

Asimismo se informan los procedimientos efectuados por la CONADEP en los lugares donde estuvieron emplazados, con la concurrencia de ex cautivos que reconocieron las instalaciones señalando las modificaciones observables en el presente.

Otros fueron desmantelados o demolidos ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. en 1979.

De muchos sólo se cuenta hasta el momento con referencias fragmentarias que dificultan su localización, tal vez por haberse utilizado durante espacios de tiempo muy breves.

Su existencia contesta el principal enigma acerca de la desaparición forzada de personas en los años recientes: allí estuvieron. Estos establecimientos tuvieron autoridades; dependieron de áreas operacionales; se confeccionaban nóminas que registraron minuciosamente ingresos, traslados y egresos de detenidos. He ahí la «materialidad» de las desapariciones.

Y por consiguiente la posibilidad de obtener respuesta acerca de la suerte corrida por quienes un día traspusieron los umbrales de este escarnio que hasta hoy nos ensombrece.