Hammurabi fue un gobernante eficiente y capaz, y no sólo un mero conquistador. Organizó cuidadosamente su reino, fue un infatigable trabajador y hoy es conocido sobre todo por su cuidadosa codificación de las leyes.

No fue en modo alguno el primer rey mesopotámico que puso leyes por escrito. Como señalamos antes, ya Ur-Nammu de Ur había hecho elaborar un código escrito semejante dos siglos antes de Hammurabi. Los gobernantes de Eshnunna y de Isin hicieron lo mismo. Indudablemente, había códigos aún más antiguos, que por desgracia no nos han llegado.

La importancia del Código de Hammurabi consiste en que es el más antiguo que conservamos en su totalidad.

El Código de Hammurabi fue inscrito en una estela de casi tres metros de dura diorita. Es obvio que pretendía ser un código permanente, y en cierto sentido lo fue, pues aún lo tenemos hoy (en bastante buen estado), unos tres mil años y medio después de la época de Hammurabi.

En lo alto de la estela hay un relieve que muestra a Hammurabi humildemente de pie ante el dios del sol, Shamash, quien se halla sentado en un trono sobre la cima de una montaña y tiene los hombros en llamas. (Es una situación similar a la de Moisés, quien cinco siglos más tarde es descrito en la Biblia subiendo al monte Sinaí para recibir la ley de Dios).

En la parte de abajo de la cara de la estela hay veintiuna columnas de una fina escritura cuneiforme, en las que se exponen casi trescientas leyes destinadas a regir las acciones de los hombres y guiar al rey y sus funcionarios en la administración de la justicia. Indudablemente el código se basaba en gran medida en las leyes elaboradas por las diversas ciudades sumerias y, en lo posible, representaba las costumbres que se habían ido adoptando lentamente a lo largo de siglos.

La estela original estaba en la ciudad de Sippar, a unos 50 kilómetros de Babilonia río arriba. Su dios patrón era Shamash, el legislador en este caso, y la estela se hallaba colocada en el impresionante templo de la ciudad dedicado a Shamash. Para todos los hombres, era una prueba de que ésa era la ley dada por los dioses. Podía ser consultada por cualquiera, quien no debía temer que los jueces la violaran por mala memoria o por ocultos sobornos.

Pero la estela que contenía el Código de Hammurabi no se encontraba en las ruinas de Sippar. En los siglos posteriores a Hammurabi, esa tierra iba a padecer infortunios y desastres. Un ejército invasor elamita saqueó la ciudad y se llevó la estela como botín. Luego quedó en la capital de Elam, Susa. Y fue allí, en las ruinas de Susa, donde, en 1901, la descubrió un arqueólogo francés Jacques de Morgan, y la llevó a Occidente.

El Código nos dice mucho sobre el sistema social de la época. Los hombres libres se dividían en nobles y campesinos. También había esclavos, institución universal en toda la Antigüedad. (La justicia de la esclavitud nunca fue puesta en tela de juicio en la época antigua, ni siquiera en el Viejo o el Nuevo Testamento).

La desigualdad de los hombres era llevada hasta los menores detalles. Así, era mayor la pena por dañar a un noble que a un campesino, como era mayor por dañar a un campesino que a un esclavo. Por otro lado, como era justo, un noble debía sufrir un castigo mayor que un campesino por los mismos delitos y pagar sumas mayores al templo.

Los esclavos eran marcados en la frente, y estaba prohibido ocultar o disimular esa marca. En cambio, estaba prohibida la crueldad inhumana en el trato dado a los esclavos, y se idearon métodos por los cuales éstos pudieran comprar su libertad. En general, los esclavos eran mejor tratados y recibían más protección en la Babilonia amorrea que en tiempos romanos, dos mil años más tarde.

El Código tiene un fuerte carácter comercial, lo que muestra una vez más que la base de la civilización mesopotámica era el comercio. Afirma la absoluta santidad de los contratos y estipula cuidadosamente la manera en que los bienes pueden ser poseídos, vendidos o transferidos. Regula el comercio, los beneficios y los alquileres. Prohíbe el engaño en el peso, los artículos de mala calidad, la mala artesanía y los fraudes comerciales en general.

También los matrimonios eran considerados como una forma de contrato, y se establecían normas para el divorcio y la adopción de hijos. Aunque un hombre podía divorciarse de su mujer a voluntad, debía devolver la dote que ella aportaba al matrimonio (lo cual, probablemente, hizo que muchos maridos se abstuvieran de divorciarse por razones triviales). Las mujeres y los niños estaban expresamente protegidos en el Código.

También abordaba el tema vital de la irrigación. Los hombres eran responsables de su parte de los diques y canales, y en caso de que su negligencia originase inundaciones, debían pagar fuertes multas.

El Código legislaba, asimismo, sobre los delitos pasionales y de negligencia. Las mutilaciones eran comunes como castigo, más que en el código anterior de Ur-Nammu, lo cual era un retroceso. Si un hombre golpeaba a su padre, se le cortaba la mano con que había propinado el golpe. Si un carpintero construía una casa que se derrumbaba y mataba al propietario, se le condenaba a muerte. Pero había atenuantes por accidente. Si una persona que había matado a otra podía presentar pruebas de que el hecho no había sido intencional, sino resultado de un accidente, podía librarse mediante una multa.

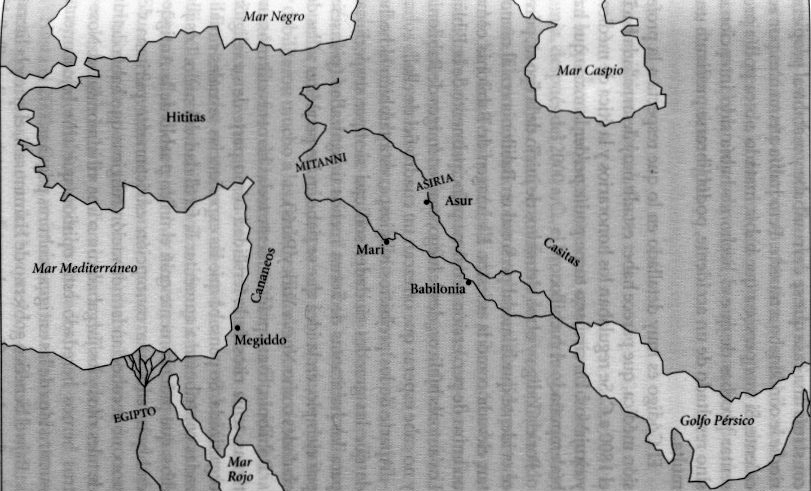

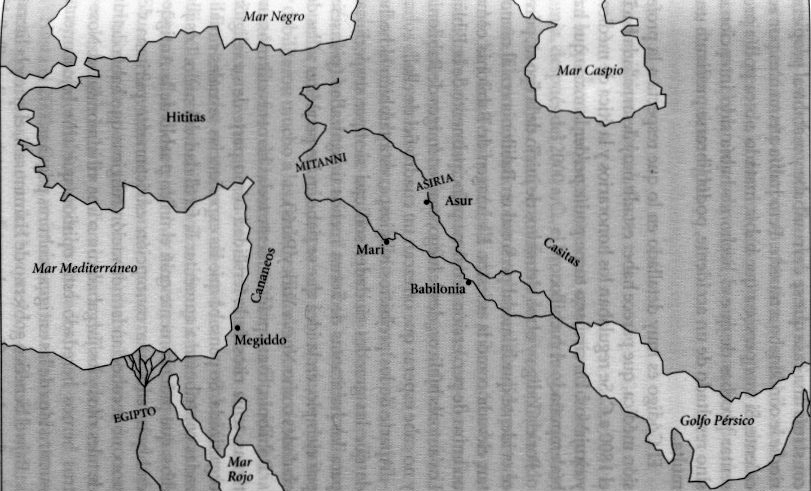

Mesopotamia después de Hammurabi.

El Código es muy detallado en lo que respecta a la profesión médica, que parece haber estado muy desarrollada hacia el 1800 a. C. Se regulaban los honorarios y la ética de médicos y cirujanos. Un cirujano torpe podía perder la mano que había empuñado el cuchillo.

Por el Código y otros elementos de juicio de la época, parece evidente que la moral personal en Babilonia era al menos tan elevada como la nuestra. La imagen de Babilonia como un antro de perversión proviene principalmente de la Biblia. Los autores bíblicos, desde luego, eran enemigos de Babilonia y no cabe esperar que ofrezcan un cuadro fiel de ella.

Aparte de los prejuicios religiosos, está también el hecho de que las grandes ciudades son casi siempre sospechosas para los habitantes de zonas menos urbanizadas (piénsese, por ejemplo, en la idea que se tiene en las pequeñas villas de ciudades como Nueva York y París).

Babilonia, como prácticamente todas las otras culturas antiguas, tenía ritos de la fertilidad como parte de su religión organizada. Se pensaba que las experiencias sexuales ritualizadas contribuían a aumentar la fertilidad del suelo. Los judíos, que prácticamente eran el único pueblo de la Antigüedad que tenía una concepción estrictamente puritana del sexo, no reconocían la motivación religiosa que había detrás de tales ritos y los juzgaban como una vil inmoralidad. Nosotros hemos heredado esta opinión que tiñe injustamente nuestra idea de las antiguas culturas paganas.

Bajo el benéfico gobierno de Hammurabi, el arte y la literatura florecieron. Cientos de cartas suyas que nos han llegado muestran la compleja red administrativa que creó y que supervisaba estrechamente. Su obra perduró. Su dinastía no permaneció en el poder por mucho tiempo y Babilonia iba a sentir el peso de la dominación extranjera, pero el sistema creado por el gran rey sobrevivió, con algunas modificaciones, durante quince siglos.