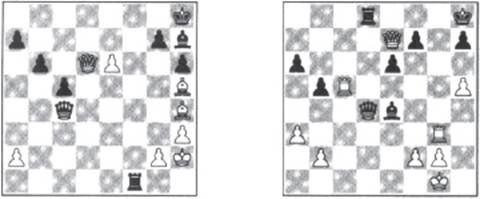

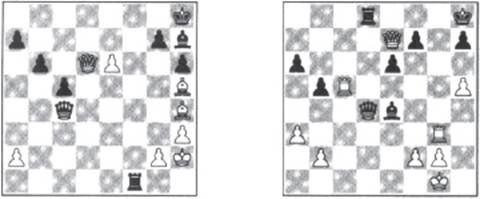

1. Negras juegan y ganan. 2. Blancas juegan y ganan.

CINCO

—¿De qué estábamos hablando?

—¿Cuándo?

—La semana pasada. El otro viernes.

—Me contaba usted de Iturriaga de la Hoz.

—¿Quién?

—Ramón Iturriaga de la Hoz, el presidente del club de San Juan de Letrán. De la historia que Iturriaga de la Hoz les contó sobre el suicidio de don Lucas cuando usted y Luciano llegaron de Madrid.

—Sí, de Madrid. Pero no tengo muy claro si viajé con Luciano o viajé sola.

—Usted dijo.

—No lo tengo muy claro. Porque Luciano no quería hacer un viaje tan largo y por tanto tiempo. Tenía muchos compromisos en España. Un concierto en Bilbao y otro en Barcelona por no sé qué aniversario de Beethoven. Hablamos largo de eso antes del viaje. Discutimos. Creo que hasta tuvimos un fuerte disgusto.

—Y entonces usted decidió viajar sola.

—No estoy segura, te digo, no lo recuerdo. Me está fallando la memoria, ¿sabías?

—Cualquiera pensaría lo contrario, señora.

—Porque si yo hubiese viajado sola a México… después, al regresar, luego de los diez o quince meses que me quedé por estos rumbos, me habría encontrado con muchas sorpresas en Madrid. Me habría encontrado con que Luciano se comportaba de manera extraña: serio, malhumorado, ansioso porque tenía dificultades con el director de la orquesta o con el administrador del teatro, o no sé qué otro maldito pretexto argüía para justificar sus ojos renuentes a mirarme, o su cuerpo separado del mío en el abismo de la cama.

—Eso sucedió.

Eso pudo suceder si yo hubiese viajado a México y Luciano se hubiese quedado solitario en Madrid. Solitario es un decir, ¡válgame la Virgen de Lourdes! ¡Con Cristina Basave! Porque resultó que el matrimonio de Cristina Basave con su novio aristócrata, el tal Antulio del Valle Almoneda, de los Del Valle Almoneda del antiguo reino de Santander, terminó resultando un fracaso y en una de ésas, con la excusa de que Cristina estaba muy necesitada de consuelo y Luciano muy solo y yo muy lejos, los dos músicos volvieron a frecuentarse, a compartir comidas y paseos y confidencias que los arrojaron directito al tálamo, como decía mi tía Francisca para designar el lugar donde el hombre y la mujer unen sus cuerpos para el encuentro carnal.

—¿La traicionó Luciano con Cristina Basave?

—Me hubiese traicionado, tal vez, de haber yo viajado sola a México cuando supe la terrible noticia del suicidio de mi padre.

—¿Qué habría hecho entonces?

—Habría roto de golpe con mi marido, desde luego. Lo habría mandado al mismísimo infierno sin más explicación. Se acabó. Gudbay. La división por mitad de nuestros bienes y cada quien por su lado de aquí a la eternidad. Yo no soy mujer apta para olvidar una infidelidad de tales dimensiones, por mucho que Luciano pidiese perdón aduciendo que todo era efecto de mi ausencia. ¡A la porra con un hombre así! Le había entregado mis afanes y mi cuerpo joven y por tan desparramada entrega perdí mis amores de Guanajuato, particularmente a Lucio, y perdí sobre todo el respeto de mi padre quien empellado por mi proceder acabó sorrajándose un balazo. Y tan grande como había sido aquella entrega sería ahora mi rechazo a Luciano Lapuente.

—Divorciado de usted, Luciano se habría casado con Cristina Basave.

—Divorciado no sé.

—Usted lo acaba de decir.

—Nunca imaginé a Cristina Basave como una mujer resignada a perder a un Del Valle Almoneda de los Del Valle Almoneda del antiguo reino de Santander. Ni capaz de enfrentar el escándalo social consecuente. No. No era de esa madera su ropero moral ni de esa intensidad su pasión. Sin duda Cristina habría continuado con su marido y tomado a mi Luciano como amante de planta. Se verían y se amarían a escondidas del aristócrata cornudo hasta que el abuso de la relación sexual desbaratara ese acuerdo manteniendo no por el compromiso ante Dios y ante los suyos sino por el estallido de la evanescente pasión.

—¿Qué hizo usted al fin de cuentas, señora?

—De haber viajado sola a México cuando el suicidio de mi padre, de haber favorecido con mi ausencia el enredijo amatorio entre Cristi y mi Luciano, de haber descubierto esos ayuntamientos a mi regreso a Madrid, y de haberme separado en consecuencia de mi señor esposo, yo habría proseguido una vida independiente con mis trabajos de traductora e intérprete. Sin duda la decepción brutal y la pérdida del amor de mi vida eran suplicios de muerte, pero una vez aliviado el trance merced al transcurso del tiempo y a los consuelos maternales de la Virgen de Lourdes, yo me habría reintegrado al trabajo de las traducciones que tanto me requerían las editoriales catalanas (por las cuales obtenía mesadas suficientes para sostener una posición económica desahogada, por no decir próspera) y me habría dedicado con mayor ahínco al ajedrez. No me faltarían además, si se me antojasen, oportunidades, para conseguir un nuevo marido: aún era yo joven y me había puesto maja, decían los compañeros de la Asociación de Intérpretes, cosa que confirmaba mi estela de enamorados en el casino donde iba a repartir jaques un par de veces a la semana. Admito que la mayoría de los ocupantes de esa estela eran vejetes raboverdes ansiosos por reactivar su erotismo, aunque también figuraban dos o tres varones de buen ver, maduros e inteligentes. El mejor era un ingeniero geólogo connotado, director de la Academia Española de Geología, alto, de ojos azules muy azules y manos peludas: Maximiliano Bernal. Era viudo el buen Max. Su mujer había muerto, justo al regresar del viaje de bodas, de una enfermedad extrañísima: al salir del baño de vapor de un club deportivo se le empezó a licuar la sangre y no hubo manera de contener lo que resultó un desangramiento absoluto por exudación. El cuerpo y las sábanas y la cama y los muebles y la casa toda se tiñó de rojo; se derramaba la sangre por las escaleras, corría por los pasillos, se vaciaba en el jardín empurpurado en un abrir y cerrar de ojos, me decía Max cuando me narró su pena. El ingeniero geólogo salió adelante gracias a su entrega al trabajo (sus tenaces investigaciones permitieron el descubrimiento de una mina de metales preciosos en los Pirineos), mientras su dedicación al ajedrez le deshollinaba la mente. Justo así. Y como recurso para desmemoriarse de su joven esposa apenas desvirgada las vísperas de su muerte, el bueno de Max se propuso alcanzar en el juego-ciencia el grado de gran maestro internacional que muy pocos en España ostentaban en ese entonces: digamos Benito Palomera, digamos Jordi Illescas, Zenón Francisco, Félix Uzeta. Lo obtuvo después de participar en torneos abiertos de Moscú, de Ginebra, de Praga, y ahora asistía dos o tres veces por semana al casino para confrontarse con los más avezados e impartir cursos de perfeccionamiento. Conocí a Maximiliano Bernal como maestro de uno de aquellos cursos que me devolvieron el entusiasmo por el ajedrez, entendido no como simple recreo sino como un medio para proyectar en un tablero la belleza lógica de la mente humana, diría el gran Botvinnik citado por Max. Mucho aprendí de las enseñanzas estratégicas del ingeniero geólogo aplicadas a las posiciones abiertas y al análisis de las situaciones aplazadas que tantos descalabros me producían en las partidas muy largas.

—¿Eso fue antes o después de su viaje a México?

—¿Qué me pregunta? ¿Cuándo conocí a Maximiliano Bernal?

—¿Antes o después de su viaje a México?

—No no, antes. Varios años antes conocí a Max. Y cuando por aquel telefonema o telegrama o correograma de Lucio nos enteramos de mi padre se había sorrajado un balazo, yo sufrí un ataque de angustia y lo primero que hice fue correr en busca de Maximiliano Bernal (como hubiera corrido en busca del padre André Lipstein en París, en otro tiempo). Ahí estaba Max, hundido en un oscuro bar de la Plaza Santa Ana bebiendo un chato de anís. Me refugié en sus palabras y en sus abrazos, me serenó él con razonamientos sabios, generosos, terminó ofreciéndome su consuelo de hombre.

—Era el momento ideal.

—Entre agradecida y asustada lo aparté, desde luego, repitiendo lo que me había dicho a mí misma y sentía de veras: Luciano no era todo en mi vida. No lo traicionaría jamás.

—Pero Luciano la traicionó a usted.

—¿Luciano? ¿Cuándo?

—Ahora.

—¿Ahora?

—La traicionó, me lo acaba de contar.

—No digas tonterías, muchacho.

—Lo dijo hace un momento.

—Dije y digo que si Luciano me hubiese traicionado durante los meses que estuve en México por lo del suicidio de mi padre, yo habría aceptado a mi regreso las propuestas de Max. «Vente conmigo a Irún, Norma», me pedía Max «Me ofrecieron hacerme cargo de la mina» Y yo habría podido irme con él. Hacer una nueva vida con él. Experimentar con él ese calor maduro que había sentido arder al contacto con Luciano y que ahora me vería obligada a compartir con Max si es que de veras Luciano me hubiese traicionado con Cristina Basave.

—¿Y entonces?

—Entonces sí le arrancaría el divorcio.

—Pero usted dice que el divorcio.

—Entonces sí obligaría a Luciano a dejarme en libertad. Y comprobaría a los pocos meses de mi unión con Max que no era yo la estéril. Era Luciano, él era, él era el estéril, porque resultó que me embaracé así de rápido y tuve con Maximiliano Bernal un hijo al que bautizamos con el nombre de Victorio. Victorio Bernal. Y ese Victorio Bernal creció y se fue a estudiar abogacía y a vivir a la Alemania Oriental donde se casó con una mujer polaca, de nombre Judit, a quien no conocí a pesar de haberme dado un nieto que por desgracia nació enfermo de aquí.

—Deficiencia mental.

—Sí, deficiencia mental. Nació down.

—¿Y su hijo Victorio? ¿Y la esposa de Victorio, Judit? ¿Y Maximiliano?

—Nació down, nació down. Creo que te lo dije, ¿verdad? Sí, ya te lo había dicho el otro viernes.

—Lo que no entiendo.

—Nada tienes que entender. No se trata de entender —me interrumpió la abuela; agitó su derecha para frenar de antemano cualquier intento de réplica. Se llevó esa misma derecha al rostro y con la punta del índice se frotó los párpados por detrás de los anteojos.

Durante el largo silencio en que se sumió el salón verde, la abuela se había encorvado en la mecedora hasta casi tocar su regazo con la frente. Supuse que lloraba, aunque sin lágrimas, en absoluto silencio. No se movió cuando llegó la enfermera. Ésta me hizo una señal para dar por concluida la sesión; algo me decía con los labios pero no supe traducir sus frases visuales, seguramente de apremio, para que me retirara cuanto antes. Me levanté.

El retrato de la Norma joven, atrás de la abuela, irradiaba un extraño efecto sobre el cristal; como si la luz reflejada por la lámpara de pie hiciera acuosos los ojos de la joven fotografiada.

Apagué la grabadora, recogí mis útiles y abandoné el salón verde.

Era un martes trece, eran trece ladrones sentados en trece grandes picachos de piedra fumando trece grandes pipas. De pronto, uno de ellos dijo: Pedro, cuéntanos uno de esos cuentos que hacen temblar a los niños. Y Pedro, dando una bocanada de humo, dijo:

Era un martes trece, eran trece ladrones sentados en trece grandes picachos de piedra fumando trece grandes pipas. De pronto, uno de ellos dijo: Pedro, cuéntanos uno de esos cuentos que hacen temblar a los niños. Y Pedro, dando una bocanada de humo, dijo:

Era un martes trece, eran trece ladrones sentados en trece grandes picachos de piedra fumando trece grandes pipas. De pronto, uno de ellos dijo: Pedro, cuéntanos.

Cinco

—Estábamos en México y fue Luciano el que no quiso que regresáramos de inmediato a Madrid.

Sacudida por el relato de Ramón Iturriaga de la Hoz, intrigada por la reacción avasalladora de mi padre enfrentado en algún momento al espejo del cuarto de baño en nuestra casita de la calle de la Palma, yo no tenía cabeza ni voluntad más que para mitigar tan punzante dolor imaginando toda suerte de venganza posibles e imposibles contra el miserable Benito Palomera. Si era dable designar un culpable del suicidio, ¡y claro que era dable!, ése era el tal Benito sin duda alguna. Porque todo suicidio es el crimen de otro que no muere. Porque todo el que se enreda al cuello una soga o se trata de golpe un frasco de valium o presiona temblorosamente el gatillo de un arma lo hace impelido por la decisión criminal de quien pretende el aplastamiento de su víctima. No es verdad que el suicida busque por fuerza, de manera inconsciente, impregnar de culpa a su victimario; es más bien el victimario quien lo orilla hasta el filo del abismo para animarlo a saltar al vacío y luego argüir el propósito vengativo y culpabilizador de quien ya no puede regresar de la muerte para explicitar la terrible desesperanza, promovida siempre por el victimario, que lo lanzó por la puerta de emergencia.

El culpable era Benito Palomera. El responsable era Benito Palomera —aullaba yo mordiéndome los nudillos de mi mano—. Él y nadie más que él había obligado a mi padre a pulsar el gatillo curvo de aquella pequeña escuadra Smerling, plateada, brillante, que Ramón Iturriaga de la Hoz extrajo del cajoncito del escritorio apenas concluyó su relato. Me la mostró sin decir palabra.

Luciano se adelantó para tomar el arma. La examinó cuidadosamente como un experto: sí, era una Smerling modelo LM-4, calibre 22.

—¿Por qué la tiene usted?

—La verdad no sé —encogió los hombros Ramón Iturriaga de la Hoz—. Después de las averiguaciones que me empeñé en observar de cerca porque yo quería de veras a su padre, señora Norma, se lo juro, lo admiraba como mi maestro, le digo; cuando concluyó la investigación que fue muy breve porque el suicidio estaba clarísimo, el agente de la judicial me puso la pistola en mi propia mano.

—¿Se la entregó así nada más? —volvió a preguntar Luciano, extrañadísimo.

—En mi propia mano.

—Me parece absurdo. Yo no sé nada de procedimientos penales pero siempre pensé que las autoridades se quedaban con el arma de un crimen…, perdón, de un suicidio.

—¿Con qué derecho?

—Por razón de las investigaciones, supongo.

—Las investigaciones ya habían concluido —enfatizó impaciente Ramón Iturriaga de la Hoz—. Estaba claro que don Lucas se había disparado un balazo con esta escuadra, por voluntad propia. No había culpable que perseguir.

—¡Benito Palomera! —exclamé sin tiempo a contener el grito como alarido—. Claro que lo había.

Tanto Iturriaga como Luciano giraron para mirarme de frente.

—Él fue el culpable —completé con un susurro, temblorosa la voz, a punto de las lágrimas mis ojos, otra vez—. Benito Palomera.

Luciano me embrazó ciñéndome a su costado. Me besó en la frente, casi de perfil. Iturriaga de la Hoz meneó la cabeza con gesto compasivo. Luego sonrió y dijo, ligeramente pícaro:

—La verdad, le di un dinero al agente para que me entregara la Smerling. Quería conservarla —me miró a los ojos con dulzura— para usted, señora Norma.

—Y ¿quién le dijo que Norma iba a querer esta porquería? —reclamó Luciano.

—Yo pensé.

Luciano me tendió el arma:

—¿La quieres? —imaginaba una respuesta negativa.

Tardé en tomar la pistola no porque dudara de mi decisión sino porque me crispó un escalofrío al presumir la respuesta de mi tacto sobre el metal que imaginaba gélido, bruñido, macizo como la culpa. La Smerling escuadra era más ligera de lo que supuse y extrañamente transmitía una como pulsación tibia, de animal vivo; parecía respirar sobre mi palma, temblar encajada en mi puño, gritar cuando oprimí su cacha nacarada y acaricié con la izquierda su cañón chato de perro bóxer.

—Cuidado, está cargada —advirtió Iturriaga de la Hoz—. Tiene el seguro pero está cargada.

—¿Puedo quedármela? —pregunté.

Interrumpió Luciano de golpe:

—¿Estás loca? ¿Para qué la quieres?

—Como un souvenir —dije.

—No seas necrófila, Norma, por Dios. Lo que necesitas, y pronto, es olvidar esta desgracia.

—¿Puedo quedármela? —volví a decir mirando a los ojos verde-grises de Iturriaga de la Hoz.

—Claro que sí. Le digo que se la guardé.

—Pero usted le dio un dinero al agente de la policía, don Ramón. Dígame cuánto, por favor, yo no quiero.

—Nada, señora, nada nada nada —agitó las manos Iturriaga de la Hoz y ya no insistí. Agradecí el obsequio con un guiño mientras él y Luciano permanecían como estatuas, en silencio, viéndome acariciar ahora la Smerling escuadra calibre 22, cuando en realidad yo sentía estar deslizado mis yemas por el rostro inconsciente de mi padre, igual que muchos años atrás, yo niña, lo acariciaba: él dormido, él roncando su borrachera, él dejando escurrir por la esquina de su boca ceniza una baba espesa que me inclinaba a limpiarle con la punta de mi pañuelo azul. Mi padre dormido, borracho, muerto.

—Vámonos ya —dijo Luciano.

Levanté los ojos. Me raspé las lágrimas con el dorso. Nos despedimos dos veces de Ramón Iturriaga de la Hoz.

Salimos a la noche de San Juan de Letrán. Iba yo colgada del brazo protector de Luciano mi marido, aunque en realidad caminaba con pasos de sueño saboreando el vientecillo sobre mis brazos al aire, junto a mi padre, todo derecho por Madero, pasando Gante, pasando Bolívar, pasando Motolinía, pasando Isabel la Católica hasta la esquina con la calle de la Palma y luego a la izquierda, cuatro cuadras más. Regresábamos a casa después de una tarde victoriosa de ajedrez.

Yo tenía trece años cuando mucho.

—Qué bonita noche —decía mi padre.

—Te quiero mucho, papá —decía yo—. Mucho, mucho, mucho.

—Hay luna llena, Norma, ¿ya viste? —dijo Luciano.

Fueron quince meses maravillosos. Porque Luciano y yo nos reencontramos con un amor compacto, en preciso punto de sazón, como platillo principal de la tía Francisca, y porque al reencontrarnos en esa Ciudad de México, capital de la República, que yo sólo atisbé de niña adolescente y Luciano daba por desconocida, tuvimos ocasión de navegarla juntos y juntos arrancarle misterios para nosotros solos.

Parecía luna de miel. Viaje de recién casados. Bálsamo a mi dolor acerbo que escondí en el cajón de los asuntos pendientes para no seguir mortificando a mi querido Luciano, muy pronto enchufado en el mundo melómano de México.

Porque sucedió que el maestro Ataúlfo Argenta, director de una orquesta española (¿de zarzuela?, ¿de ópera?) y protector tardío de Luciano por la amistad común con Cristina Basave, envió al mexicano Luis Herrera de la Fuente, recién nombrado director de nuestra Sinfónica Nacional, una carta de recomendación que permitió a mi marido filtrarse por la puerta entreabierta de la casa del poderoso director hasta aquella gran sala presidida por un extrañísimo piano de chillantes colores sobre blanco laqueado y sinuosas protuberancias que parecía diseñado por el mismísimo Gaudí. Frente a ese piano tomó asiento mi querido Luciano, nerviosísimo se veía, acechado por una escasa pero docta concurrencia.

En torno a los Herrera de la Fuente —el director y su señora esposa— se agrupaban, parlanchines, sus invitados de esa noche. Recuerdo algunos: el maestro Rodolfo Halffter, el compositor Raúl Cosío, la pianista María Teresa Rodríguez y unos tres o cuatro músicos de la Sinfónica Nacional entre quienes bebía martini tras martini el percusionista Luyando. Fue una prueba repentina, imprevista para mi marido.

Hablaban los reunidos de Clara Wieck, por no sé qué película reciente sobre Schumann, y cuando la conversación derivó hacia Arthur Rubinstein y Teresa Carreño, el maestro Herrera de la Fuente sacudió palmaditas sobre el hombro de Luciano al tiempo que le dijo, sonriente:

—Ahí está el piano, caballero, para que ahora sigamos hablando de usted.

Pensé de momento que se trataba de una broma. Nada de bromas. Era un examen extraordinario —peor que un examen extraordinario— para averiguar si los adjetivos en la carta de Ataúlfo Argenta estaban bien aplicados a las aptitudes instrumentales de mi marido o eran sólo expresiones amables dictadas por la cortesía.

—Ahí está el piano, caballero —insistió Herrera de la Fuente.

Luciano quiso evadirse con un razonamiento gracioso, porque se sentía tan impertinente como el bardo del pueblo que aprovecha el menor respiro de cualquier tertulia para extraer del abrigo chamagoso sus últimas composiciones… y órale, señores, a paladear estas rimas. Algo en ese tenor argumentó Luciano, pero Herrera de la Fuente le replicó que los músicos no eran así. A los músicos les gustaba reunirse con los músicos para escuchar música y hacer pedazos, si tal era el caso —sonrió Herrera de la Fuente—, a un ejecutante tan recomendado como usted.

Partituras de Brahms o Debussy o Schumann interpretó Luciano, ya no recuerdo. Lo premió un aplauso fuerte, de veras fuerte, y de no ser por un par de comentarios ácidos del amargoso Cosío, el entusiasmo celebratorio hubiera sido unánime. A Halffter le pareció un pianista de avezada técnica, en un tiempo en que la técnica parece menospreciada —dijo Halffter—, y María Teresa Rodríguez encomió su forma de hacer cantar al piano, como pedía Rubinstein.

Esa misma noche Herrera de la Fuente, el más parco en los elogios, prometió a Luciano una serie de recitales en la Sala Manuel M. Ponce, en la Sala Chopin, en las terrazas del Castillo de Chapultepec, culminando todo con un concierto acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de las Bellas Artes, cosa que programó y cumplió tres meses después, entusiasmado de veras con Luciano el maestro Herrera de la Fuente.

—Qué estará pasando en España que no han sido capaces de descubrir a un talento como el de Luciano Lapuente —dijo en una entrevista por la televisión María Teresa Rodríguez, en pleno boom musical de mi marido.

El concierto en el Palacio Nacional de Bellas Artes fue su consagración. Con la Sinfónica Nacional dirigida por Herrera de la Fuente, Luciano interpretó el Tercer Concierto para Piano y Orquesta de Rachmaninoff —el más difícil, dicen— y arrancó ovaciones de pie. La noche de ese viernes de estreno presencié la función desde el privilegiado palco del director de Bellas Artes acompañada por él, por don Miguel Álvarez Acosta, y por mi primo Lucio Lapuente y su esposa Elsa, Elsa Rendón, quienes llegaron corriendo de Guanajuato, gustosos por mi invitación. Elsa lucía impresionante con un vestido verde, largo, de tubo, y un escote atrevidísimo que la hacía verse como era: un banquete carnal e inagotable para mi querido Lucio. Muy serio Lucio, por cierto, cabeceando a ratos en la segunda parte de la función, cuando ya no estaba Luciano en el foro y los violines de una sinfonía de Mahler se prolongaban inacabables empujándolo al sueño contra el que luchaba y giraba de pronto para ver que yo lo veía en su lucha por no dormir: —No porque no me guste la música, Norma— me murmuró Lucio al oído evadiendo a don Miguel Álvarez Acosta, apoyando apenas su mano sobre mi muslo, presionando encima de la tela para hacerme sentir lo que yo ya no quería ni quise seguir sintiendo de él, —sino porque anoche, con el viaje y el maldito tren averiado antes de llegar a Lechería, me la pasé en blanco sin pegar el ojo. El concierto es buenísimo, yo lo sé— me seguía diciendo Lucio, —pero lo mejor de lo mejor fue Luciano, eso de seguro, mi gran hermanito, se salió con la suya, ya la hizo.

Y era verdad. La gran verdad para mí. Por primera vez triunfaba en grande Luciano, y ese triunfo ocurría en su propio país, en el más importante coliseo de la República, en la catedral de la música y con la mejor orquesta y el mejor director posibles está mi Luciano con su frac y sus faldones negros y su pechera bordada y su corbata de moño, mi Luciano sacudiendo las arañas de sus manos sobre las teclas blancas, sacudiendo sus brazos, sacudiendo su cabeza alborotada, su cuerpo retorcido en el taburete para alcanzar estirándose y quebrándose los momentos más tensos para luego resbalar sobre el dulce páramo de las notas suaves y tristes que me arrancan estos hilos tibios de lágrimas. Y me dejo llorar. Y me dejo sentir. Y quisiera tener el cuerpo voluptuoso de Elsa Rendón para envolver esta noche a Luciano con la música que seguirá inventando terminado el concierto mientras llueve del cielo la pura luz de las estrellas, Daniel Limón, ¿te acuerdas?; por qué carajos te pegaste un balazo, papá.

Ocho de aquellos quince meses se pasó viajando Luciano por la República. Recitales en Monterrey, en Chihuahua, en Guadalajara, en Zacatecas, en Morelia. Tocó a Schubert con la Orquesta Sinfónica de Jalisco y a Grieg con la Filarmónica de Jalapa. En el Teatro Juárez de Guanajuato —yo no quise ni fui esa vez ni nunca a Guanajuato—, la apoteosis. Sus viejos amigos, los Cárdenas de Pepe Cárdenas, Celestino González, la Chayito, el padre Casimiro Huesca, los Mendiola, Miguelón Arias, el gobernador en turno Jesús Rodríguez Gaona, la parentela sobreviviente, nada más mi tía Francisca porque a mi tía Irene ya se la habían llevado los demonios chocarreros y Luis el cura andaba de misiones no sé dónde, toda la población además, orgullosa de tener a un paisano en el Olimpo de los artistas, abarrotaron el Juárez y antes del intermedio lo hicieron tocar encore tras encore, sin descanso, y a punta de aplausos y silbidos lo obligaron a salir apenas desaparecía por la izquierda del foro y regresaba entonces secándose el sudor con el pañuelo, inclinaba la cabeza, la inclinaba, la inclinaba, y tomaba de nuevo asiento frente al Steinway de gran cola para tocar un trocito de masurka o un pasacalle y hasta canciones populares como La paloma o Estrellita de Manuel M. Ponce que el público se puso a cantar a coro, todo mundo de pie.

—Qué hubiera dado mi marido por ver este triunfo de nuestro hijo —murmuró la tía Francisca al oído del ancianísimo padre Casimiro Huesca que sin duda puso gesto de fastidio, contreras como siempre. Ella lloraba a lágrima viva durante el intermedio, me dijeron.

Si ya en Madrid, antes de que viajáramos a México, Luciano me prometió apartarse de su violín Morgana, préstamo-regalo de Cristina Basave —por eso la recomendación del maestro Argenta fue en su calidad de pianista, no faltaba más—, ahora que regresábamos a España su reencuentro con el piano era ya tan definitivo, por exitoso, que el abandono del violín se dio como un fenómeno natural ajeno a cualquier género de desgarramiento. Lo que quiero decir es que Luciano volvió a Madrid sólo como un virtuoso del piano, y que más que sus numerosos recitales en México fue un concierto en el Lincoln Center de Nueva York, aplaudido por Sir William Logan, el decano de los críticos europeos, lo que facilitó su brinco definitivo al circuito de los grandes solistas internacionales.

Nada o muy poco volvimos a saber de Cristina Basave. Durante nuestra ausencia, su marido aristócrata, el tal Antulio del Valle Almoneda, se la llevó a vivir a Ámsterdam para cortar de tajo con escándalos de amantes excecrables, al decir de su familia. Su último amorío con un gitano de un pueblucho andaluz, bailarín de flamenco, desató noticias en la sección de sucesos de los diarios españoles. El bailarín estaba acusado de violación de chavales púberes, y cuando la guardia civil le tenía armado un cerco en las inmediaciones de Málaga, Cristina Basave lo escondió en la quinta de playa de una prima y lo ayudó a escapar luego por los laberintos de Marruecos. No nos enteramos de cómo terminó el lío. Tampoco supe yo si al correr de los años Luciano volvió a encontrarse con su Cristi. Nunca me lo dijo ni nunca traté de averiguarlo. Si acaso se vieron, tengo la certeza de que nada importante ocurrió entre ambos porque a esas alturas Luciano era ya un pianista famoso en Europa y Norteamérica, y una chica proclive a escándalos como Cristina le estorbaba en su vida profesional, amén de que nuestro matrimonio —y esto es lo central— había adquirido para entonces una consistencia que no logré imaginar durante las temporadas borrascosas en París y en Madrid.

Tanto esa solidez de nuestra vida en común como la solidez de su profesión acompañaron a Luciano hasta el fin de sus días. Murió a los sesenta y cinco años de una peritonitis, mal atendido en un hospital de Atenas durante un curso de perfeccionamiento para pianistas de la Península Balcánica que él impartía contratado por la Fundación Lieberman.

Poco después de su muerte, y cuando yo había obtenido por fin el grado de gran maestra internacional de ajedrez, merced a un torneo abierto en Dublín y otro en Bruselas, renuncié a la Asociación de Intérpretes y regresé a vivir a México. Me vine aquí, a esta casa.

—¿A esta casa?

—A esta casa.

—Pero esta casa era de la familia Jiménez Careaga, señora.

Lo que quiero contar es mi encuentro con Carolina García a raíz de la muerte de mi padre. Nuestro lloradero al unísono cuando ambas evocamos al viejo, como le decía mi madrastra, incomprendido por todos desde siempre; por nosotras antes que nadie: ella como segunda esposa y yo como única hija no supimos, no pudimos, no logramos establecer esos canales de entendimiento que a los Sagitario con ascendencia en Tauro resulta muy difícil cuando de contactar con Aries se trata, dijo Carolina García, que era Sagitario y creía a pie juntillas en esa dificultad de salvar las barreras interpuestas por los astros en los signos zodiacales.

Confirmé lo que pensaba en Guanajuato cuando vivía mis simultáneas con Luciano y Lucio, lo que vi en ella durante esa breve estancia en la Ciudad de México cuando el cumpleaños cincuenta y cinco de mi padre, en vísperas de mi estampida a Europa con Luciano: Carolina García no era la Pintarrajeada sinónimo de la mala mujer, como tan fácilmente la encasillamos mi tía Irene y yo. Ciertamente fue difícil su matrimonio con mi padre —me confesó gimoteando—, porque mi padre era de mal carácter, manoteador, y la bebida le ganaba siempre los propósitos de buena conducta y las juramentaciones en la Villa de Guadalupe, y porque también ella —reconoció esa noche la Pintarrajeada— se dejó llevar por su adicción a los hombres y tuvo unos cuantos deslices con jovenzuelos calientes.

—Nada formal, Normita, nada formal. De no ser un romance más o menos sólido con un tal Paco, abogadillo de Tehuacán a quien iba a ver en escapadas súbitas a cada pleito con Lucas y pretextando que iba con mi familia, ¡y qué familia ni qué ocho cuartos tenía yo en Tehuacán! La pura comezón del sexo, Normita, ¿o no? Las calenturas de la piel cuando una se siente todavía joven y con muchas ganas de revolcarse con los hombres. No hay mejor placer, te lo aseguro, tú ya lo sabes desde que coges, Normita, ¿o no? Dios nos dio estas caderas y estas nalgas y estas piernas para abrirlas, para rodar y reír y la pura vacilada, ¿o no?

La Pintarrajeada estaba despintada y pálida, descompuesta, con su plumero de greñas. Traía un vestido negro de cuadritos blancos, hasta el tobillo, y no dejaba dos minutos vacío su caballito de tequila que llenaba y llenaba durante la plática, ya sin preguntarme a cada rato ¿no quieres?, porque me había negado desde el principio al tequila y sólo acepté una cocacola que se me iba entibiando en el vaso de plástico transparente. La verdad no quería beber ni la cocacola por miedo a que me dieran ganas de orinar y me viera obligada a visitar el cuarto de baño donde mi padre, de cara al espejo me imagino, o sentado en la taza del excusado, no sé, agarró la Smerling escuadra. Y ya.

Entre más escuchaba a Carolina García más me daban ganas de llorar. Llorar por ella, por lo que ella significó en la vida rota de mi padre, y llorar por lo descuidada que estaba nuestra casita de la calle de la Palma. No se la había dejado en testamento porque mi padre jamás firmó un testamento, pero Carolina García la consideraba evidentemente de su propiedad. Ni de ocurrencia le pasó por la cabeza que yo pudiera reclamársela, y no lo hubiera hecho nunca, la verdad, aunque la odiara. Y no la odiaba. Me daba lástima Carolina García. Grima revuelta con un poquito de asco y otro tanto de rabia. Estaba convertida en una anciana la pobre mujer: sucia y desbaratada como nuestra casita; triste y rota, ya lo dije, como la vida de mi padre.

Carolina García no se encontraba en México cuando sucedió lo de Lucas —así decía trabándose: lo de Lucas—. Andaba por Salina Cruz con la familia de su prima Toña, todos de oficio marinero. Agarró un Flecha Roja apenas le telefonearon. Chille y chille todo el viaje porque se sentía culpable de haber abandonado a Lucas. Tenían por esas fechas siglos de no verse, y cuando ella se lo topó de nuevo el tipo ya era cadáver.

Llore y llore semanas enteras se pasó Carolina García.

Estaban de pleito, prácticamente separados, divorciados como quien dice, pero eso no impedía que se le vinieran encima todos los recuerdos de sus tiempos de amor, desde el coqueteo en la Secretaría de Hacienda y un acostón de maravilla en el Hotel Amatlán cercano al Zócalo, hasta el casamiento que Lucas se empeñó en consumar porque como a esposa la quería, no como a güila para un ratito. Y tanto la quería —continuaba gimoteando y bebiendo tequilas Carolina— que el viejo prefirió perder a su única hija y a su hermana del alma antes de renunciar al tal matrimonio. Y eso aquilata el valor y el amor de Lucas, por encima de todos los malos ratos y los malos tratos de los malos tiempos en su vida con él.

Lo que sí enfatizaba Carolina García era una cosa de mucha importancia para Normita, por si acaso la quieres investigar, muchacha:

—Lo de Lucas no fue un suicidio. Eso me dijeron, porque es más fácil para la policía dar carpetazo a los asuntos, pero un suicidio no fue. Fue un asesinato, Normita. No sé de quién porque en ese tiempo yo andaba ya muy alejada del viejo, pero sí de alguien con quien traía contras tu padre, eso te lo puedo jurar. Algún enemigo. Algún borracho enojado. Algún hijo de puta. Alguien mató a don Lucas, porque si de veras Lucas se hubiera pegado un tiro por su propia voluntad, lo menos que Lucas habría hecho como hace cualquier hombre en el momento mismo de la desesperación, era escribir una carta, o dejarme a ti o a mí un recado explicando las razones. Y no, no tenía razones para matarse. No tenía, Normita, no tenía, ¿o sí? ¿Un pinche jaque mate es suficiente para quitarse la vida? No. Claro que no. Ni mais. Lo mató un enemigo cabrón e inteligente que maquilló el asesinato de suicidio y todos se tragaron el cuento, hasta tú, Normita, que cuando llegaste de Europa no dudaste de nada ni de nadie. Te dijeron suicidio y tú dijiste suicidio. Y expediente cerrado. Pero no. No no. Porque los suicidas dejan recados, como te digo, y porque nadie se mata a los setenta y pico de años por muy fregado que esté. Nadie, Normita, sólo los cancerosos. Y ahí te dejo la duda.

—Lo que también quiero contarte con detalle, muchacho, es mi venganza ejecutada a los pocos meses de que Luciano y yo regresamos a Madrid.

Una tarde en que tomaba unas cañas y unas tapas de la Cervecería Alemana de la Plaza Santa Ana con mi amigo Maximiliano Bernal, el ingeniero geólogo y ajedrecista por añadidura, éste sacó a la plática, por purita casualidad, al gran maestro de ajedrez Benito Palomera, admiradísimo por Max. Palomera estaba de regreso en Madrid —dijo Max— después de una larga gira ajedrecística por Europa Oriental y la Unión Soviética. No le había ido bien en cuanto a sus tesoneras pretensiones de competir con Mijail Botvinnik por el campeonato mundial. Por no sé qué complicaciones políticas que Max me explicó pero poco entendí, los de la Federación Internacional habían puesto obstáculos a Palomera para un posible enfrentamiento con vistas a la defensa que haría Botvinnik de su título en la próxima primavera.

—El caso es que Palomera ya no tiene oportunidad de ser campeón del mundo, ¿eso me estás diciendo?

—Se aplazan sus posibilidades, Norma, se vuelven a aplazar —respondió Max que nada sabía, porque nada le había dicho yo, sobre el episodio de mi padre y Palomera en México y el posterior suicidio.

Pese a los avatares sufridos por Palomera en el extranjero, su regreso a España agitó como siempre el ambiente ajedrecístico madrileño; no en balde seguía siendo el número uno entre los grandes maestros internacionales de la Península Ibérica. Sus admiradores lo buscaban, querían verlo en público, escuchar sus consejos, aprender de su estrategia fría y fulminante, en razón de esta demanda estaba por celebrarse en los salones del Hotel Victoria, bajo el patrocinio del Banco de Vizcaya y las Galerías Preciado de Madrid, una exhibición de Benito Palomera en la que además de jugar simultáneas y partidas a ciegas, el campeón impartiría talleres relámpago para jugadores del nivel tres cuando menos, consistentes los tales talleres en el planteo sobre el tablero de problemas que los ajedrecistas inscritos deberían resolver frente a Palomera, llevándolo como contrario.

Pensando en mí como tallerista de ese próximo Diálogo con Benito Palomera —según lo anunció la Federación en un pequeño inserto apreciado en el diario ABC— Max Bernal fue a buscarme días después de aquella plática en la Cervecería Alemana, apremiante:

—Vamos juntos si quieres. Sólo son dos noches, jueves y viernes. Te garantizo que es un espectáculo ver jugar a Benito. —Me trataba de convencer como si yo me resistiera—. Igual invito a Luciano también, le puede interesar.

—Vamos tú y yo nada más —dije.

—¿Te inscribo entonces?

—¿En qué debo inscribirme?

—En los talleres, para que resuelvas problemas. Estoy seguro de que lo vas a impresionar.

—Vaya que si lo voy a impresionar —dije.

Nunca había entrado yo en el Hotel Victoria de la Plaza Santa Ana, muy cercano a la Cervecería Alemana y a espaldas de un prado triste donde meditaba la estatua de Calderón de la Barca. Sabía de las tradiciones del hotel porque alguna vez Luciano me contó que ahí se vestían de luces toreros como Manolete antes de dirigirse a Las Ventas, y el propio Max me habló de los torneos que celebraba la Federación Española de Ajedrez en los salones de la planta baja y a los que por desgracia nunca asistí. Precisamente en el Hotel Victoria se acababa de hospedar por una noche Mijail Botvinnik luego de recuperar el campeonato del mundo obtenido fugazmente por su compatriota Vasily Smyslov: oportunidad de retador que ya no tuvo Benito Palomera por razones de política comunista —decía la revista Gambito—: por los oscuros intereses antifranquistas de la Federación Internacional.

Maximiliano Bernal llegó puntualísimo a mi piso de Campoamor; justo a las seis de la tarde del viernes, porque sólo el viernes decidí participar como tallerista en aquel Diálogo con Benito Palomera.

Se sorprendió Max de verme con un abrigo largo de gamuza sobre el vestido azul agua abierto en un descarado escote, copia fiel del que llevaba Elsa Rendón cuando causó estupor en el Teatro de Bellas Artes, de México, durante aquel concierto apoteósico de Luciano.

Cuando me abrí en rendija las solapas de abrigo, Max no pudo evitar que sus ojos cayeran sobre las curvas de mis pechos ventilados, y mientras formulaba una broma que era a un tiempo un piropo —yo siempre tenía presente que Max vivía enamorado de mí— preguntó por la razón de mi arreglo. Pocas veces, por no decir ninguna, me había visto tan elegante y tan maquillada —dijo—; como si fueras a la ópera, no a un encuentro científico que no amerita tal atuendo. En las simultáneas del día anterior —siguió «regañándome» Max— nadie asistió siquiera medianamente elegante: era un exceso de mi parte no sólo el escote, sino el abrigo de gamuza y el pequeño bolso de chaquira y el peinado copetón, y el brillante colgado al cuello que Luciano me regaló en nuestro décimo aniversario de la fuga.

Max no fue el único a quien se le rodaron los ojos sobre mi escote. Apenas me vio, Benito Palomera levantó las horribles cejas rubias que le manchoneaban la cara como signo distintivo. Era más feo que en las fotografías a cada rato reproducidas en Gambito y hasta el ABC o el ¡Ya! Casi siempre las fotos lo mostraban frente a un tablero, pensativo, concentrado, y eso le otorgaba el aire intelectual y misterioso adecuado a su personalidad. Su magnética personalidad lo hacía sentirse y verse un hombre atractivo, pero enfrentado así de pronto, visto como lo vi avanzar apenas llegué al salón del Hotel Victoria en compañía de Maximiliano, se antojaba un hombre feo: grotesco de la cara por sus cejas horribles, y un tanto contrahecho, medio jorobado porque el pobre se había pasado la vida doblado ante una mesa de ajedrez.

Me caló en el alma esa figura que me tendía la mano, mientras con el descaro conquistado por su fama, me supongo, observaba las curvas de mis pechos erguidos más por las trampas del vestido que por su original naturaleza. Sentí asco al sentir su mano sudada, a lo que se añadía el odio hacinado en lo profundo apenas supe que por culpa de este rubio miserable, pedante genio del ajedrez, nauseabundo tipejo de aliento a frituras y ajo sazonado, repugnante lombriz de manos pálidas y uñas manicuradas, asqueroso desconocido, rata de sótanos, petimetre de mierda; por culpa de este cabrón hijo de la chingada mi padre había muerto. Muerto, muerto, muerto antes de que yo me encontrara de nuevo con él para tener la infinita dicha de lanzarme a sus brazos y pedirle perdón.

Con la cabeza en otra parte, sintiendo la mano pegajosa y el aliento a frituras, oía como rumor de piedras las frases de Maximiliano Bernal presentándome ante el campeón español. Algo decía de mis hazañas de niña prodigio, como niño prodigio han sido todos los grandes ajedrecistas del mundo, por supuesto —puntualizaba Max Bernal—: como fuiste tú, Benito, niño prodigio y el ahora invencible varón que nos ha tenido a todos con el Jesús en la boca cuando te sabíamos jugando con los mejores del mundo —insistía Max Bernal, mientras Benito Palomera daba muestras de empezar a interesarse no sólo por mis pechos agresivos sino por lo que Max agregó de mí como jugadora intuitiva, imaginativa, relampagueante dueña del centro del tablero.

Casi todas las grandes ajedrecistas son mujeres feas, había declarado Palomera a Gambito al responder con desenfado a la pregunta de si le merecían respeto las mujeres que juegan ajedrez. Eso le preguntaron. Si le merecían respeto las mujeres que juegan ajedrez. Y en lugar de responder el muy cabrón si sí o si no, respondió con lo que quiso ser un chascarrillo. Lo malo de las mujeres que juegan ajedrez —dijo Palomera al periodista de Gambito— es que todas son feas, por no decir horribles —todavía añadió el gran pendejo con una risa estúpida de maricón.

Se lo recordé apenas terminó el breve intercambio entre Maximiliano Bernal y Benito Palomera durante mi presentación.

—Qué belleza belleza —dijo Palomera, como relamiéndose sus ojos puestos en el brillante de mi escote.

—¿De veras? Usted dijo que lo malo de las ajedrecistas es que todas somos feas.

—Usted es la excepción —replicó. Y otro chiste—: La excepción confirma la regla, ¿no? —Se enderezó de inmediato—: Además, usted es argentina, me informa Max.

—Mexicana.

—Mexicana, sí, por supuesto, es lo mismo. Vale, mexicana. Nada que ver con las ajedrecistas europeas, nada que ver. Son feas las polacas, horribles las rusas, monstruosas las yugoslavas. Las ajedrecistas mexicanas son las únicas hermosas del mundo —volvió a sonreír.

—Usted estuvo en México, señor Palomera…

—Cómo no, sí. Hace tiempo, poco tiempo, estuve por allá en una exhibición.

Un viejo cortó la última palabra de Palomera. Llegó y señalaba hacia las mesas que se encontraban al fondo del salón. Eran diez o doce tableros preparados por Palomera con avanzadas posiciones de juego para que los ajedrecistas resolvieran problemas y recibieran del campeón, en cada caso, las observaciones, rectificaciones o correcciones pertinentes. Frente a cada tablero se hallaba una cartulina indicando las características del problema:

Juegan blancas y dan mate en dos.

Juegan negras y ganan en cuatro.

Juegan blancas y ganan.

Etcétera.

El viejo que interrumpía, a quien Max identificó como don Lope, se rascaba la cabeza con la punta de los dedos:

—Joder, señor Palomera, no le encuentro. No veo la manera de que ganen negras. Joder.

—¿Tan difícil están? Son apenas de tercer nivel.

—Joder —repitió don Lope.

Palomera me tomó del codo con sus dedos pringosos para que lo siguiera en su camino.

—Vamos a ver, vamos a ver —dijo.

Max avanzó detrás y llegamos a la zona donde los talleristas analizaban sus respectivos problemas. Algunos proclamaban ya la venturosa solución y llamaban la atención del maestro para que confirmara sus aciertos. Palomera los detuvo con un gesto en su paso hasta los tableros de don Lope, quien continuaba rascándose la cabeza.

Los tableros estaban así:

1. Negras juegan y ganan. 2. Blancas juegan y ganan.

Con su antipatía autosuficiente, Palomera ocultó con una sonrisa mentirosa su cara de tedio. Señaló el primer tablero. Miró a don Lope:

—¿Cuál es el problema?

—Quién coños frena ya a ese peón blanco, maestro. Corona porque corona, ¡como que yo lo sé!

Palomera giró hacia mí:

—¿Qué dice la argentina?

—Que me decepciona, maestro —respondí—. Pensé que su taller era serio y me encuentro con problemas de párvulos.

—Tercer nivel —dijo Palomera.

—Qué tercer nivel ni qué ocho cuartos. Una burla. Llamé la atención de Maximiliano: —Ven a ver estos problemas, Max, para que digas si tengo razón.

Mientras Max examinaba las posiciones, Palomera entrompó la boca. Se veía molesto y eso me hacía feliz. Los problemas eran francamente ingenuos; me habían bastado treinta segundos para resolver los dos tableros de don Lope.

—Vamos a ver —dijo Palomera—. Quiero verla.

Fui al primer tablero:

—Con forzar el cambio de damas, las blancas están perdidas. El peón no corona nunca. Al final quedan las negras en ventaja.

—¿Quiere intentarlo conmigo?

—Por Dios, maestro, no se burle. Si yo llevo negras le gano a ciegas.

—¿Y en el segundo tablero? —preguntó don Lope.

Me dirigí a don Lope como si fuera el único ser existente en todo el Hotel Victoria:

—Enfile la torre blanca de la izquierda con la torre del rey, y ya con eso puede cantar aleluya. —Luego al campeón español—: ¿A eso vino? ¿A tomarnos el pelo?

Como mi tono de voz era alto, muy alto, algunos participantes se aproximaron. El español volvió a tomarme del codo con su mano apestosa y me llevó lejos de los talleristas. Me dijo quedo, echándome en la cara su tufo:

—Allá adentro tengo el final de la última partida entre Botvinnik y Smyslov. La reto a que lo resuelva.

—¿A mí, maestro?

—Eso no es un problema de párvulos, señora. Me gustaría averiguar si una dama tan bien provista y tan jactanciosa es capaz de proponer una variante mejor que la de Smyslov.

El pequeño salón, próximo al área donde se celebraba el encuentro, parecía una suite principesca. La amueblaban un amplio sofá de cuatro plazas y un sillón de respaldo alto, invadidos ambos por apretados cojines de colores. Las paredes, tapizadas de piso a techo por lienzos colorderrosa sobrecargados de guirnaldas y motivos florales, generaban el ambiente opulento. En el centro pendía un candil exuberante y sobre el piso se derramaba una alfombra que supuse de origen persa.

—Adelante.

Desde la puerta, al abrirse, llamaban la atención las enormes piezas de ajedrez dispuestas, sobre el tablero de una mesa laqueada, en un final de partida que en ningún momento me propuse analizar. Frené a Maximiliano Bernal cuando mostró intenciones de cruzar conmigo en seguimiento de Benito Palomera que entró primero, como abriendo camino.

—Déjame —le dije.

Max balbuceó mi nombre en señal de advertencia. Parecía preocupado. Sabía seguramente cómo se las gastaba con las damas el Benito galán.

—Déjame —le volví a decir—. Yo me sé cuidar de este pillo. —Y le cerré la puerta de sopetón.

Palomera había avanzado hasta el fondo de la suite y se desprendía ya del saco de su traje blanco, elegantísimo. Lo arrojó sobre el sofá. Hasta ese instante reparé en sus ridículos zapatos de charol negro que hacían juego —pensaba el muy cursi— con su corbata oscura salpicada de florecitas y cuadritos amarillos.

—¿Champán?

Con su terca sonrisa de prepotente se dirigió a una vitrina chaparrona sobre la que se enfriaba, en la hielera de plata, una botella de la Viuda de Clicquot. No entendí qué hacían allí esa botella, ese par de finísimas copas de cristal, esos platitos con jamón y mejillones y quesos en variedad. Todo parecía dispuesto de antemano para un encuentro como el que suponía estar culminando conmigo; como si lo hubiera previsto, como si hubiera adivinado que una mujer de escandaloso escote se iba a poner a su servicio para un gambito de dama.

Mientras llenaba las copas, a la distancia, mencionó la partida inconclusa.

—Usted es Smyslov, señora. Lleva blancas. Es su turno.

Le rompí el tema sin aproximarme un centímetro.

—Me estaba contando de su experiencia en México, maestro. No acabó de decirme.

—Qué le puedo decir, señora. Fue una gira como tantas, la he olvidado. Muy breve. Cansada. Exhibiciones, partidas de simultáneas, talleres como éste… para párvulos, según le parece. —Y volvió a sonreír con sus dientes igual de blancos que su ridículo traje blanco.

—Yo soy la hija de don Lucas Andrade, señor Palomera.

—¿Quién?

—La hija de Lucas Andrade. Él era mi padre.

Me sacó de quicio su cara de no sé. Me irritó que simulara desconcierto ante un nombre y un apellido supuestamente extraviados en el tráfago de sus giras y sus torneos. Olvidado ya de su víctima el criminal. Ajeno al estallido de un trueno en la casita de la calle de la Palma.

—¿Lucas Andrade? —preguntó por fin. Puso cara de estúpido ignorante pero yo lo vi encajar la botella en la cubeta de hielos con un ademán incierto, tembloroso.

—¿Ya no se acuerda, maestro?

—Qué.

—Usted jugó con él una partida de apuesta. De apuesta, maestro. Alevosa. Criminal. Cincuenta mil dólares, ¿se acuerda?

—Ah.

Pareció relajarse. Suspiró de a de veras:

—Supe del incidente. Me lo contaron el mismo día que viajaba de regreso. No sabe cuánto lo lamento, señora.

Ya no esperé más. Introduje mi mano en la bolsita de chaquira y extraje la pequeña Smerling escuadra calibre 22. Avancé dos pasos. Le apunté al pecho.

—No juegue, señora.

—No juego, maestro. Voy a disparar.

Se había literalmente congelado: tieso, inmóvil, incrédulo ante la amenaza de mi pistola, aunque un temblor como de Parkinson le hizo sacudir ligeramente la mano con que sostenía una de las copas llenas de champán.

—Voy a disparar, hijo de puta, para que se vaya de una vez al carajo.

Lívido lívido lívido Benito Palomera. Blanco como sus dientes y su traje y la reina blanca en la casilla blanca del tablero enorme.

—Aguarde, señora…

Juro que fui al Hotel Victoria con la decisión de jalar el gatillo sobre el miserable, pero no tuve necesidad de hacerlo Virgen de Lourdes, ángel de mi guarda, mamá Luchita… Un gargajo de espuma epiléptica apareció en la esquina de su boca, y Benito Palomera se desvaneció como una lona a la que de pronto arrancan su poste central.

En un instante se desmoronó sin ruido sobre la alfombra persa.

Me quedé atónita mirando cómo una mancha oscura, a la altura de su bragueta, nacía y se extendía en una larga oleada sobre el traje estrujado por el calambre que arrugó en el piso a Benito Palomera, junto a la copa añicada.

Y del alma, del alma misma me brotó la risotada. Vengan a ver a su campeón desmayado, sincopado, perdido, orinado, cagado. Pinche rey de ajedrez tendido sobre la alfombra por el jaque mate fulminante.

Correr de gente por todo el Hotel Victoria. Gemidos y gritos de alarma. Maximiliano Bernal que se inclina sobre el cuerpo convulsionado para tratar de revivirlo. ¿Pero qué diablos pasó? Telefonemas de urgencia a todas las ambulancias de Madrid. La mentada Imelda Serrano que baja toda greñuda del tercer piso y trata de alzar a su campeón y se mancha de orines y se embarra de caca y echa a perder su pañuelito con las babas que le escurren al tipo por toda la barbilla. Los organizadores del evento que aspavientan de gritos el lugar. Los talleristas que preguntan. Los huéspedes que se asoman. Murmullos. Chascarrillos. Palabrotas. Burlas. Risotadas. Orinado. Cagado. Todavía muerto de miedo el campeón cuando revive y pregunta sandeces y busca los ojos de Max y llora. Me quiso matar, me quiso matar, me quiso matar esa miserable puta, maldito Max, de dónde la sacaste. Me estoy muriendo, coño, ¿pues qué no ves?

Patético. De risa loca, diría mi tía Francisca si estuviera aquí.

Y regresé a mi piso en Campoamor. Y me abracé a Luciano con todo el frenesí de mi venganza cumplida de un modo que nunca imaginé, Luciano, ni siquiera fue necesario disparar la Smerling, ¿cómo ves? Le di su jaque mate así y del puro susto azotó el cabrón. Y Luciano se echó a reír y me volvió a abrazar, y juntos nos lanzamos a la hazaña de ganarnos el mundo uno con otro: el uno mío con el otro de él, entre victorias y derrotas como en el juego, entre ilusiones y tropiezos como en la vida, entre dolores y penas y pactos renovados de vivir siempre juntos suceda lo que suceda, conste: Luciano vibrando las teclas de su Steinway por aquí y por allá, yo perdiendo y tableando y ganando partidas de ajedrez por los casinos de Europa y en torneos que me daban un nombre, por fin, de gran maestra, señora gran maestra internacional: un título, un diploma, una forma de ser, una asumida ilusión de volver a vivir como la chiquita Capablanca en aquel añorado club de San Juan de Letrán al lado de mi padre, en el sol de mi infancia.

Así hasta mi vejez. Como la quise, así llegó. Frente a un tablero y con relojes y jueces y testigos. Este tablero que tengo aquí, al que toco y me inclino con las últimas piezas de un final de partida.

—Ahora sí ya me puedo morir, muchacho. Muchas gracias.