La maldición de Tutankamón

En 1923, Carter escribió un artículo para Pearson’s Magazine. «La tumba del pájaro» habla de los acontecimientos extraños, casi sobrenaturales, que tuvieron lugar justo antes de la apertura de la tumba de Tutankamón.[223]

Estamos en el principio de la temporada 1922-1923. Carter compró un pájaro enjaulado, que cantaba de una manera muy hermosa cada mañana. Para diversión de sus sofisticados amigos de la ciudad, se llevó el ave a Luxor, donde pretendía que fuese el compañero de su soledad en el desierto. Los trabajadores estaban encantados con el recién llegado y creían que era un ave de la buena suerte. No pasó mucho tiempo antes de que se revelasen los primeros escalones que conducen a la tumba de Tutankamón:

«¡Ah», exclamó el líder del grupo de trabajo, «ese pájaro es realmente Bakh heit (trae suerte), y las notas que canta son mágicas!». Pero aunque trabajamos febrilmente con la carga que había que quitar de encima, el significado auténtico de nuestro descubrimiento no quedó claro hasta después de varios días de trabajo…

Pero se preguntarán qué tiene que ver esto con el pájaro. Bueno, un día, cuando ya habíamos quitado bastante cantidad de restos, arena y cieno, y llegó un mensajero a mi investigación de las escaleras, de repente observé que todo estaba extrañamente silencioso y deprimido… una depresión mucho más notable aún cuando di órdenes de que cesara el trabajo hasta que yo pudiera estar presente por la mañana…

[Una vez descubierta la puerta sellada] decidí no dar ningún paso más hasta que llegase lord Carnarvon. Le envié un telegrama a Londres anunciándole las noticias, y la entrada de la tumba se volvió a cubrir. Pero al volver a casa por la noche (estaba casi oscuro, sólo se veía un ligero resplandor de luz desfalleciente en el cielo) me quedé asombrado al oír al pájaro que cantaba tardíamente, pero con maravillosa energía y encanto.

Bueno, a su debido tiempo llegó lord Carnarvon. Se reiniciaron los trabajos. Paso a paso se desnudaron los peldaños, hasta que se revelaron los diecisiete, y dejamos el trabajo para la noche. La emoción de todos nosotros era intensa, y excepto por los sirvientes, la renovada depresión del pájaro, aunque me la hicieron notar, apenas fue observada.

Se abrió la puerta de la tumba y se eliminó el relleno del pasadizo que reveló la segunda puerta sellada.

Pero justo en ese momento, cuando los nervios de todos nosotros estaban en una tensión extrema, el mensajero me trajo noticias de la tragedia. El hombre, que casi venía sin aliento, me dijo que una cobra había entrado en la casa, atravesado el pasillo y llegado hasta la habitación en la que ahora estamos sentados, se había subido por la pata de aquella mesa en la cual descansaba la jaula ¡y había matado a mi pájaro!

Y así, al darme cuenta de lo que había ocurrido, el significado que acompaña a una conmovedora y extraña coincidencia se hizo notar incluso a través de la emoción abrumadora del momento, porque el rayo de luz de nuestra vela reveló el contenido de la Antecámara de la tumba, y brilló en la cabeza del rey que llevaba en la frente el ureo —el símbolo de la realeza y la protección—, ¡la cobra!

Los reises (capataces) estaban sobrecogidos: ¡ante ellos se encontraba la imagen de la serpiente que había matado al ave de la suerte!

Primero se hicieron preguntas. ¿Qué desdichado, se preguntaban, habría arrojado mal de ojo al dulce pájaro que tan querido les había llegado a ser, ese pájaro que traía la buena suerte, el amado de Alá?

Luego, a su manera, se dieron cuenta del significado de las Claves de Protección y, abatidos, vieron en la muerte del pájaro un presagio de mala suerte, a pesar de los tesoros que se encontraban ante ellos. ¿Qué era lo que amenazaba? ¿Acaso el Jinn que había protegido la tumba durante 3.000 años se había puesto furioso y hostil? «¡Que se aleje el mal presagio!», murmuraron.

Hubo que tranquilizarlos. El pájaro, les dijimos, volverá… el ave afortunada cuya canción nos ha animado y guiado hasta estos tesoros ocultos.

Bueno, pues enviamos un telegrama a lady Evelyn Herbert, que trajo de El Cairo el canario al que ahora se oye cantar en la habitación de al lado. Con la llegada del ave, la animación volvió al personal, que lo convirtió en auténtico poseedor de la tumba: Bab-el-Asfour, la Tumba del Pájaro.

Un relato mucho más realista, recogido en una carta privada escrita por Herbert Winlock, del Metropolitan Museum, confirma la esencia de esta historia tan repetida. En realidad, Carter tenía un ave canora muy admirada, que guardaba en una jaula en su casa del Valle. Mientras Carter estaba fuera de casa, reuniéndose con Carnarvon en El Cairo antes de la apertura de la tumba, Callender encontró una cobra en la jaula, «en el preciso acto de engullir el canario».[224]

Al ser hijo de Samuel John Carter, celebrado pintor de animales victoriano que a su vez era hijo de un guardabosques, Carter había sido educado con un pequeño zoo de animales de compañía que los niños de la familia, todos ellos artistas de talento por derecho propio, usaban para practicar sus dibujos. Carter siguió con esa tradición en Egipto, donde se permitía a los animales de compañía que anduvieran en libertad por su jardín. Los pájaros en particular le proporcionaban un gran placer; en sus libretas menciona horas tranquilas pasadas flotando en un barquito pequeño en las crecidas del Nilo, contemplando a los pelícanos. Sin embargo, la vida en el Valle, para los animalitos de Carter, seguramente era brutal y corta. Un par de jóvenes gacelas murieron «de una forma demasiado triste para repetirla», un burrito joven fue mordido en el morro por una cobra y expiró después de tres horas de sufrimiento.[225] La historia de un canario devorado por una serpiente es algo alarmante (¿cómo pudo introducirse la cobra en la casa?) pero no totalmente inusual, y Carter reemplazó rápidamente a su mascota perdida.

Lo que hace inusual la historia es la alusión a algo sobrenatural, que el pragmático Carter estuvo dispuesto a introducir en un artículo destinado a un público popular. Puede ser que, sencillamente, como egiptólogo por cuenta propia, que se enfrentaba a un futuro incierto, quisiera vender una buena historia que animase a los lectores del Pearson’s Magazine a comprar su libro. Quizá sintió la necesidad de competir con los otros cuentos igualmente morbosos con detalles sobrenaturales que ya circulaban. Puede ser también (como se sugirió más tarde) que permitiera la difusión de la historia para asustar a los posibles ladrones y ahuyentarlos de una tumba que estaba bajo alguna forma de protección espiritual. Fuera cual fuese su motivación, la historia tuvo el efecto, totalmente previsible, de ligar la tumba con lo oculto a través de las pruebas irreprochables de su excavador.

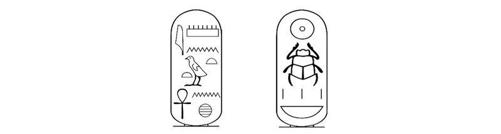

La creencia de que los egipcios dinásticos estaban en posesión de unos conocimientos esotéricos perdidos hace tiempo se remonta ya a las antiguas Grecia y Roma. Las escrituras jeroglíficas, misteriosas, ilegibles y seguramente mágicas, hacían muy fácil esa suposición, que al mismo tiempo resultaba muy atractiva. En 1822, cuando Jean-François Champollion publicó su clave para descodificar la escritura jeroglífica, la idea de Egipto como poderoso origen de conocimientos alternativos de todos los aspectos de la vida y la religión estaba ya profundamente arraigada en la cultura popular. Los textos jeroglíficos ya no eran secretos: cualquiera podía comprar una traducción y leer las palabras inscritas en las paredes de tumbas y templos. Sin embargo, existe un abismo entre leer y comprender, y abundaban las ideas falsas sobre la naturaleza de la teología egipcia. Mientras, Europa occidental estaba perdiendo rápidamente el firme consuelo de la incuestionable fe cristiana. La Biblia ya no era la palabra de Dios revelada; la gente descendía del mono; luz y voces viajaban a través de alambres; los hombres navegaban por los aires en gigantescos pájaros de metal. El mundo se había convertido en un lugar mucho más científico y, sin embargo, la vida parecía mucho más incierta a medida que las cosas que antes sólo eran fantasías, de pronto se convertían en realidad.

En la Primera Guerra Mundial (1914-1918) murieron más de 16 millones de personas. Eso incluía a casi una generación entera de jóvenes cuyos cuerpos quedaron enterrados en campos extranjeros. De 50 a 100 millones más en todo el mundo (se estima que unos 250.000 en Gran Bretaña) murieron en la devastadora epidemia de gripe que siguió (1918-1920). Esas tragedias naturalmente condujeron a un interés renovado por lo oculto, ya que los vivos deseaban comunicarse con sus muertos. Las sesiones de espiritismo, la escritura automática y los tableros ouija (vendidos originalmente como juego de mesa, y no como un modo de comunicarse con el «más allá») adquirieron más popularidad aún, y la religión egipcia, con sus siniestros ritos funerarios, empezó a tener una gran fascinación para aquellos que creían que eran capaces de conectarse con una sabiduría perdida sencillamente tocando o mirando objetos antiguos. Los Teósofos (una secta que intentaba obtener iluminación espiritual a través de la intuición y la comunicación directa) no fueron los únicos que creyeron que los egipcios habían disfrutado de grandes poderes mágicos que los estudiantes de lo oculto podían despertar de nuevo algún día. Mientras tanto, los lazos de Tutankamón con el «herético» Ajenatón le convirtieron en un objeto de estudio particularmente adecuado para los interesados en el desarrollo de la religión y la magia.

Una enorme biblioteca de cuentos de terror basados en las momias aseguraba que el público de Carter estaba predispuesto a aceptar a la momia como una entidad malévola.[226] Un cadáver, tan reconociblemente humano miles de años después de la muerte que lleva la promesa de la resurrección, es realmente una figura terrorífica. Aunque muchas de las historias de momias publicadas tenían pocas cosas que las distinguieran de otras historias de horror normales y corrientes, algunas estaban hábilmente escritas y salpicadas con hechos egiptológicos, nombres y ubicaciones de una cierta precisión, que permitían al lector suspender la incredulidad. Era inevitable que algunos lectores aceptaran esa ficción tan bien disfrazada como si fuera real.

El primer relato sobre una momia escrito en inglés (y titulado adecuadamente La momia) fue publicado anónimamente por Jane Webb (posteriormente experta en jardines con el nombre de Jane Loudon) en 1827. Al parecer Webb había recibido influencias tanto de la obra de la Comisión de Napoleón como, más directamente, de la publicación y el éxito popular en 1818 del Frankenstein de Mary Shelley (entonces Mary Godwin). Su momia, Cheops, es una criatura agradable y relativamente inofensiva y su libro, situado en la Inglaterra de 2126, más afín a la ciencia ficción que al horror gótico: entre los elementos exóticos incluye damas que llevan tocados de llamas y, ¡oh maravilla!, pantalones. Su héroe, Edric, confiesa su sueño de resucitar un cadáver utilizando una «batería galvánica». Aunque vive tres siglos más tarde que la autora, Edric tiene un concepto de la muerte que es del siglo XIX, y sabe que la única forma de estar absolutamente seguro de que un cuerpo está muerto en realidad es observar los signos de putrefacción. Es demasiado aprensivo para hacerlo. Parece que su experimento está condenado al fracaso antes de empezar, a menos que…

—Si pudiera vencer la resistencia infantil a hacer un experimento con un cadáver —dijo el padre Morris—, sus dudas quedarían resueltas. Porque sería usted capaz de reanimar un cuerpo muerto que llevase mucho tiempo en la tumba, para que pudiera disfrutar de su capacidad de raciocinio con plena perfección…

—Pero ¿dónde encuentro ese cuerpo, uno que lleve muerto el tiempo suficiente para evitar la posibilidad de que sólo sea un trance y que, sin embargo, no haya empezado a descomponerse? Porque aunque pudiera vencer la repugnancia que siento al pensar en tocar una masa semejante de fría mortalidad, tal como se me ha aparecido en sueños, según su propia teoría, los órganos deben encontrarse en perfecto estado, o si no el experimento no será completo.

La historia satírica corta de Edgar Allan Poe «Algunas palabras con una momia» (1845) se hace eco de la fascinación de Shelley y Webb por la electricidad, que muchos sospechaban que se podría usar para devolver a los muertos a la vida.

Y quitando el papiro, encontramos la carne en un excelente estado de conservación, sin hedor perceptible. El color era rojizo. La piel era dura, suave y brillante. Los dientes y el pelo estaban en buen estado. Los ojos (al parecer) los habían eliminado, y se habían sustituido por unos de cristal, muy bonitos y con un aspecto maravillosamente vivo, con la excepción de una mirada demasiado fija. Los dedos de manos y pies eran dorados y brillaban.

El señor Gliddon opinaba, por lo rojo de la epidermis, que el embalsamamiento se había efectuado en conjunto con asfalto, pero después de rascar la superficie con un instrumento de acero y arrojar al fuego el polvo que obtuvimos, se hizo evidente el olor a alcanfor y a otras gomas de aroma dulce.

Examinamos el cuerpo muy cuidadosamente en busca de las habituales aberturas por las que se extraían las entrañas, pero para nuestra sorpresa no pudimos descubrir ninguna. En aquel momento, ningún miembro del equipo era consciente de que resulta frecuente encontrar momias enteras, sin abrir. El cerebro era costumbre retirarlo por la nariz; los intestinos, a través de una incisión en el costado, y entonces afeitaban el cuerpo, lo lavaban y salaban y lo dejaban así durante varias semanas, y luego empezaba la operación de embalsamamiento propiamente dicha.

Como no se encontró señal alguna de abertura, el doctor Ponnonner preparó sus instrumentos para la disección, cuando yo observé que eran ya más de las dos. Entonces decidimos posponer el examen interno hasta la noche siguiente, y estábamos a punto de separarnos ya cuando alguien sugirió un experimento o dos con la pila voltaica.

La aplicación de electricidad a una momia de hace tres o cuatro mil años como mínimo era una idea, si no muy sensata, al menos lo suficientemente original, y todos nos dejamos cautivar por ella de inmediato. Una décima parte en serio y las nueve partes restantes en broma, preparamos una batería en el estudio del doctor y transportamos allí al egipcio.

La novela de una momia de Théophile Gautier (1858) es más realista, al menos superficialmente. Cuenta la historia del descubrimiento de una tumba intacta en el Valle de los Reyes por parte del inglés lord Evandale y el arqueólogo al que había contratado, el doctor Rumphius, e introduce la idea de que una momia puede seguir siendo bella (e incluso objeto de deseo) por debajo de sus vendajes.

Como norma general, las momias que habían sido rellenadas con bitumen y natrón parecían simulacros ennegrecidos, tallados de ébano; la podredumbre no podía atacarlas, pero la apariencia de vida estaba totalmente ausente; los cuerpos no habían vuelto al polvo del que procedían, sino que habían quedado petrificados en una forma espantosa, que sólo se podía contemplar con el mayor desagrado y terror. En este caso, el cuerpo, cuidadosamente preparado mediante procesos más seguros, largos y mucho más costosos, había conservado la elasticidad de la carne, la textura de la piel y casi su color natural. La piel, de un suave color moreno, tenía el tinte dorado de un nuevo bronce florentino, y el tono ámbar y cálido que se admira en las pinturas de Giorgione y Tiziano cubierto con un barniz ahumado no era muy distinto del que debía de haber tenido la tez de la joven egipcia durante su vida. Ella parecía dormida, más que muerta. Los párpados, todavía adornados con sus largas pestañas, permitían brillar a unos ojos lustrosos con el húmedo reflejo de la vida entre las dos líneas de antimonio. Uno habría jurado que estaban a punto de sacudirse, como saliendo de una siesta ligera, su sueño de treinta siglos. La nariz, delicada y fina, conservaba su línea pura. No había depresión alguna en sus mejillas, que estaban tan redondeadas como un jarrón; la boca, coloreada con un ligero rubor, había conservado sus líneas imperceptibles, y en los labios, voluptuosamente moldeados, flotaba una sonrisa melancólica y misteriosa, llena de gentileza, tristeza y encanto… esa sonrisa tierna y resignada que confiere un encantador mohín a los labios de las adorables cabezas que rematan los vasos canópicos del Louvre.

En 1869, Louisa May Alcott, más famosa como autora de Mujercitas, publicó «Perdidos en la pirámide, o la maldición de la momia». En su siniestro cuento, una momia femenina (una hechicera) causa la muerte en vida de una novia inocente pero curiosa, que debe sufrir por los actos de su marido:

—¡Evelyn, querida mía! Despierta y respóndeme. ¿Llevabas hoy esa extraña flor? —susurró Forsyth, apartando el sutil velo.

No hubo necesidad de respuesta alguna porque allí, resplandeciendo espectralmente en su pecho, se encontraba la flor maligna, con sus blancos pétalos manchados ahora con motas escarlata, tan vivas como manchas de sangre recién derramada.

Pero el desgraciado novio apenas la vio, porque el rostro que estaba por encima le dejó consternado por su absoluta vaciedad. Demacrado y pálido, como si hubiese sufrido una enfermedad consuntiva, el joven rostro, tan encantador hacía sólo una hora, yacía ante él envejecido y marchito por la nefasta influencia de la planta que había absorbido su vida. No había reconocimiento en sus ojos, ni palabras en sus labios, ni movimiento alguno en sus manos: sólo el débil aliento, el pulso apenas imperceptible y los ojos abiertos de par en par traicionaban que estaba viva.

¡Ah, la joven desposada! El temor supersticioso con el cual sonreía había demostrado ser cierto: la maldición había tardado siglos en actuar, pero al fin se había cumplido, y su propia mano fue la que marchitó su felicidad para siempre. La muerte en vida era su condena, y durante años, Forsyth se recluyó para cuidar con patética devoción a aquel pálido fantasma, que nunca, ni con palabras ni con miradas, pudo darle las gracias por el amor que sobrevivió incluso a un destino como ése.

Bram Stoker usó en su historia de momias un horror más atractivo y realista. La joya de las siete estrellas, una historia de momias similar en estilo y trama al ya famoso Drácula, fue publicada en 1903. Cuenta la historia de la reina Tera, cuyo desenvolvimiento y resurrección en una solitaria casa de Cornualles condujo a un horrible final para todos los implicados. De hecho, ese final se consideró tan horrible que su editor le obligó a reescribir el capítulo final para la edición revisada de 1912. Sin que nadie lo supiera, resultaba que Tera era una maga muy hábil:

La reina Tera pertenecía a la undécima dinastía tebana de los reyes egipcios que reinaron entre el siglo veintinueve y veinticinco antes de Cristo. Sucedió a su padre Antef como hija única suya. Debió de ser una mujer de un carácter extraordinario, y de gran habilidad también, porque era muy joven todavía cuando murió su padre. Su juventud y sexo animaron a los ambiciosos sacerdotes, que habían conseguido un poder inmenso. Mediante sus riquezas, su número y sus conocimientos dominaban todo Egipto, y más especialmente el Alto Egipto. Estaban preparados, en secreto, para hacer un esfuerzo y conseguir sus atrevidos designios, que llevaban mucho tiempo considerando, de transferir el poder del gobierno del reino a una Jerarquía. Pero el rey Antef sospechaba un movimiento semejante y tomó la precaución de asegurar a su hija la lealtad del ejército. También le enseñó el arte de gobernar e hizo que la adiestraran en las tradiciones de los mismos sacerdotes. Él ya había usado a aquellos de un culto contra el otro, y cada uno tenía la esperanza de conseguir alguna ventaja hacia su bando mediante la influencia del rey, o alguna ventaja final ejerciendo su propia influencia sobre su hija. Así fue como la princesa fue educada entre escribas, y ella misma era una gran artista. Muchas de esas cosas se contaban en los muros, en pinturas o en escritura jeroglífica de gran belleza, y llegamos a la conclusión de que no pocos de ellos los pintó la propia princesa. No sin motivos se la había inscrito en la Estela como «Protectora de las Artes».

Pero el rey había llegado más lejos aún, y había enseñado a su hija la magia, por la cual tenía poder sobre el Sueño y la Voluntad. Era magia real, magia «negra», no la magia de los templos, que parece ser que era del tipo inofensivo o «blanca» y estaba destinada a impresionar, más que a tener efecto. Ella había demostrado ser una estudiante ejemplar y llegó mucho más lejos aún que sus propios maestros. Su poder y sus recursos le dieron grandes oportunidades, de las cuales se valió por completo. Conoció secretos de la naturaleza de extrañas formas, e incluso llegó a bajar ella misma a la tumba, habiendo sido vendada, introducida en un sarcófago y dada por muerta durante un mes entero. Los sacerdotes intentaron hacer creer que la princesa Tera murió en el experimento y que la sustituyó otra joven, pero ella probó de manera concluyente su error…

Era una lástima, aunque quizá predecible, que, dado que el acceso a la tumba de Tutankamón estaba restringido y pocos egiptólogos estaban dispuestos a conceder el tipo de entrevistas especulativas que anhelaba la prensa, los autores populares especializados en ese tipo de relatos ocultistas fueran aceptados como expertos en todos los aspectos de la religión y los rituales egipcios. Incluidos entre el grupo de «expertos» populares estaba sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes y autor de dos relatos populares sobre el Antiguo Egipto, El anillo de Thot (1890) y El lote n.o 249 (1892), y sir Henry Rider Haggard, autor de Ella (1887) y Cleopatra (1889), y cuyo Smith y los Faraones se vendió por entregas en el Strand Magazine en 1910. La más importante de todas fue Marie Corelli, una novelista inmensamente popular, personaje extraordinario cuyas obras góticas eran consideradas por algunos como simples paparruchas, pero por muchos más como verdaderos y emocionantes atisbos hacia mundos ya perdidos. En la cima de su éxito, Corelli era la autora más leída de Gran Bretaña, y sus opiniones eran muy apreciadas por sus seguidores, si no por sus críticos. Como explica delicadamente su biografía, publicada en vida de la autora:

Marie Corelli es atrevida, quizá sea la escritora más osada que ha vivido jamás. Lo que cree lo dice, con una intrepidez tan brillante que deja a un lado las discusiones por cosas sin importancia en sus pasos de gigante hacia el objetivo que tiene previsto. Ella no acepta medias tintas. Sus obras, reunidas bajo una sola y vasta cobertura, podrían ser impresas y publicadas como una edición ampliada del Decálogo [los Diez Mandamientos].

No resulta de extrañar, pues, que no se haya ganado la aprobación de esos críticos que son incapaces de captar la naturaleza formidable de su programa. Ellos, ateniéndose siempre a determinados cánones, y encontrando en ella esos cánones brutalmente descartados, replican mediante la condena absoluta de temas que juzgan literariamente heterodoxos, pero cuya simplicidad pura y dura en realidad les resulta totalmente incomprensible.[227]

La idea de que la tumba de Tutankamón pudiera encontrarse bajo algún tipo de protección remota surgió en cuanto se informó de la enfermedad de Carnarvon en la prensa de Londres. El 24 de marzo de 1923 (el día en que The Times informaba de una mejoría en el estado del enfermo), el Daily Express informaba de la preocupación de Corelli por su seguridad:

No puedo dejar de pensar que se ha corrido algún riesgo al perturbar el descanso final de un rey de Egipto cuya tumba estaba especial y solemnemente custodiada, y robarle sus posesiones.

Según un libro muy valioso que poseo, que no está en el British Museum, titulado Historia egipcia de las pirámides (traducido del árabe original por Vortier, profesor de árabe de Luis XVI de Francia), el más estricto castigo persigue a cualquier osado que se introduce en una tumba sellada.

Ese libro da una lista larga y minuciosa de los «tesoros» enterrados con varios de los reyes, y entre ellos se encuentran «diversos venenos secretos encerrados en cajas de un modo tan astuto que aquellos que las tocan no saben cómo les ha llegado el sufrimiento».

Y por eso pregunto: ¿fue una picadura de mosquito lo que ha infectado tan gravemente a lord Carnarvon?

Cuando, sólo unos días más tarde, Carnarvon sucumbió a su enfermedad, Corelli fue considerada clarividente. Otros médiums, de una forma menos imponente, publicaron sus predicciones de muerte basada en la tumba inmediatamente después de este hecho. «Velma» al parecer había advertido a Carnarvon del peligro que suponía reemprender sus trabajos en el Valle; «Cheiro» había recibido una advertencia transmitida por una de las hijas de Ajenatón, y se la había comunicado al conde.

Carnarvon murió a los cincuenta y siete años en una época en que el promedio de esperanza de vida de los varones a su nacimiento, en el Reino Unido, estaba justo por debajo de los cincuenta y siete años; en 1866, el año de su nacimiento, un trabajador industrial varón habría tenido muchísima suerte de alcanzar los cuarenta y cinco años de edad.[228] Como miembro de la élite bien alimentada y ociosa, se podría haber esperado que Carnarvon viviese más que el promedio, pero su salud se había visto gravemente debilitada por un accidente de coche casi mortal en 1901. Su hermana, lady Winifred Burghclere, nos relata el accidente y proporciona un tributo bastante curioso, pero ameno y afectuoso, a su hermano, como introducción a la publicación de Tutankamón por parte de Carter y Mace en 1923. Ahí nos enteramos de que Carnarvon iba conduciendo a gran velocidad por una carretera recta y aparentemente vacía en Alemania cuando, tras remontar una colina, se encontró en un badén oculto, la carretera totalmente bloqueada por dos carretas de bueyes. No pudo parar y el coche se salió de la carretera y fue recto hacia un montón de piedras. Los neumáticos estallaron, el ligero coche volcó y aterrizó encima del conductor. El chófer, Edward Trotman, salió disparado y quedó protegido por su grueso abrigo, pero Carnarvon se quedó atrapado. Trotman pudo apartar el vehículo y liberar a su patrón, y luego, cogiendo un cubo de agua de un hombre que trabajaba en un campo cercano, lo arrojó sobre su cuerpo inconsciente. Según lady Burghclere, la conmoción del agua hizo que su corazón volviera a latir. Carnarvon se recuperó de aquella dura experiencia, pero nunca volvería a ser el mismo: «No se ahorró ni entonces ni más tarde nada que la habilidad o los cuidados pudieran prestarle, pero durante el resto de su vida tuvo que sufrir intervenciones recurrentes y enfermedades peligrosas continuamente».[229]

El accidente dejó a Carnarvon débil, bajo de peso y vulnerable a las infecciones del pecho. Sus médicos, preocupados por los efectos del húmedo invierno británico, le recomendaron que visitara Egipto, y así nació una nueva pasión. Que su familia inmediata aceptó su muerte como algo enteramente natural lo deja bien claro lady Burghclere:

En su testamento, él expresaba el deseo de ser enterrado en Beacon Hill. Por tanto, fue en la cumbre de la gran colina que se alzaba junto al hogar que amaba tan apasionadamente donde se le entregó al descanso… Órgano, música, coro, no hubo nada de eso en su entierro. El bonito funeral, entregando «el cuerpo de nuestro querido hermano a la tierra con segura y cierta esperanza», tenía la grandeza severa de un funeral en el mar. Pero en el aire resonaba la canción primaveral de las alondras. Las aves cantaban delirantes, con un éxtasis apasionado que nunca olvidaremos los que oímos aquella canción. Y así le dejamos, sintiendo que aquel final estaba en armonía con la vida.[230]

Finalmente, la prensa mundial tenía una historia que podía publicar sin someterse a The Times, una tragedia humana mucho más atractiva que los acontecimientos de la tumba, de una decepcionante lentitud. Igual que ocurre con las muertes de todos los famosos, la historia rápidamente fue adquiriendo impulso. Pronto se informó de siniestras implicaciones. En el mismo momento de la muerte de Carnarvon, todas las luces de El Cairo se apagaron misteriosamente, y en Highclere, la perra de Carnarvon, Susie, lanzó un enorme aullido y murió. Que todas las luces de El Cairo se apagasen, o según otras historias todas las luces del hotel (o equivocadamente, el hospital) donde había muerto fallasen está tan lejos de ser notable que no vale la pena ni mencionarlo. Todavía hoy en día el suministro eléctrico de El Cairo es bastante voluble, y nadie puede explicar nunca por qué la luz se va y vuelve. Lo de la muerte de la perra procede del hijo de Carnarvon, el 6.o conde, un hombre que sentía un intenso temor a la maldición de Tutankamón: entrevistado por la NBC en Nueva York en julio de 1977, al parecer contó a su entrevistador que «no aceptaría ni un millón de libras por entrar en la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes».[231] En este caso, como estaba en Egipto cuando murió su padre, no pudo ser testigo de los hechos en Highclere. Es bastante improbable que hubiera algún testigo en realidad, ya que Susie murió a primera hora de la mañana:

Mi padre murió poco antes de las dos de la tarde, hora de El Cairo. Como supe después, ocurrió algo muy extraño en Highclere más o menos al mismo tiempo, poco antes de las cuatro de la mañana, hora de Londres. Nuestra perrita fox terrier, que había perdido la pata delantera en un accidente en 1919 y a quien mi padre quería muchísimo, empezó a aullar de repente, se sentó sobre los cuartos traseros y cayó muerta.[232]

El certificado de defunción de lord Carnarvon confirma que murió en El Cairo poco antes de las dos de la mañana. En 1923 había un desfase de dos horas entre los dos países, pero Inglaterra, al ser el país más occidental, iba dos horas por detrás de Egipto. En lugar de sufrir una muerte simultánea, Susie en realidad murió cuatro horas después que su amo.

Marie Corelli fue la primera en mencionar la antigua maldición: «la muerte alada se abate sobre aquel que entra en la tumba de un faraón». Pronto se aceptó como un hecho que esa maldición, o una ligera variante, «la muerte llega con rápidas alas a aquel que toca la tumba del faraón», estaba grabada encima de la entrada de la tumba de Tutankamón, o grabada encima de la Cámara de Enterramiento, o inscrita en una tablilla de arcilla encontrada o bien en la Antecámara o bien en la Cámara de Enterramiento. Naturalmente, no se podía permitir que una maldición tan potente manchase la excavación:

Ni Carter ni Gardiner [el presunto traductor de la maldición] ni ninguno de los otros estudiosos presentes temieron la maldición entonces ni se la tomaron en serio. Pero les preocupaba que los trabajadores egipcios sí lo hicieran, y como dependían de la ayuda de los nativos, la mención a la tablilla de arcilla fue eliminada de los registros escritos del descubrimiento de la tumba. Incluso la tablilla en sí misma desapareció de la colección de objetos, pero no de la memoria de aquellos que la leyeron. (La tablilla y la maldición que contenía se citan por todas partes, pero nunca fue fotografiada y se la considera perdida.)[233]

Una segunda maldición, ligeramente menos explícita, al parecer estaba inscrita en la espalda de «una estatua… esa figura mágica fue descubierta en la cámara principal de la tumba»:

Soy yo quien expulso a los ladrones de la tumba con las llamas del desierto. Yo soy el protector de la tumba de Tutankamón.[234]

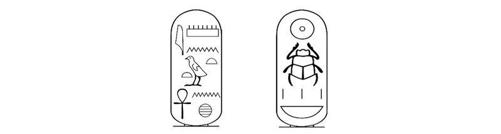

Existe una versión disparatada de la auténtica inscripción en una pequeña antorcha roja descubierta justo delante de la capilla de Anubis, en el Tesoro. La antorcha estaba cubierta de oro y montada en un pedestal de arcilla como un ladrillo, y ostentaba un hechizo sencillo, pero explícito: «para repeler al enemigo de Osiris [el difunto] en cualquier forma que pueda adoptar»:

Soy yo quien impide a la arena que ocluya la cámara secreta, y quien repele a aquel que lo repelería con la llama del desierto. Yo he incendiado el desierto (?), yo he hecho que se equivocara el camino. Estoy aquí para la protección de Osiris [el difunto].[235]

Pronto se rumoreó que la última frase de esa inscripción «… llamaré a aquellos que crucen el umbral a los sagrados recintos del rey que vive para siempre», la había borrado Carter para evitar que cundiera el pánico entre sus trabajadores. Mientras tanto, un «nigromante» y autoproclamado arqueólogo anunciaba otra maldición descubierta en la tumba:

¡Que la mano que se alza contra mi forma se atrofie! Que queden destruidos aquellos que atacan mi nombre, mis cimientos, mis efigies, las imágenes que se me asemejan.[236]

Mientras los occidentales «científicos» y cristianos estaban ansiosos por creer en las maldiciones sobrenaturales, los egipcios antiguos y modernos no se veían perturbados indebidamente por ellas y, ciertamente, no eran nada reacios a violar la tumba y robar a los muertos. Quizá creyeran en fantasmas, pero no aceptaban el fenómeno occidental de las momias vengativas y resucitadas. El escrutinio de las fotografías de la excavación original, disponible para todo el mundo a través de la página web del Instituto Griffith, de Oxford, confirma que tenían toda la razón en mostrarse incrédulos. En realidad no hay nada escrito ni encima de la entrada de la tumba ni en la puerta de la Cámara de Enterramientos, y nunca lo hubo. Ni sería de esperar que lo hubiera, siendo una tumba real. Para comprender por qué Tutankamón no habría sentido necesidad alguna de proteger su tumba con maldiciones, debemos considerar el papel de la tumba en el Antiguo Egipto con más detalle.

La tumba servía para diversos objetivos. Era un lugar mágico, provisto de muchos objetos rituales, donde la momia latente podía transformarse en un ser viviente.[237] Al mismo tiempo era el hogar de los difuntos, amueblado con objetos funerarios adecuados a su estatus social. En el nivel más básico, sin embargo, era sencillamente una caja de almacenamiento muy sofisticada destinada a proteger al momificado propietario de la tumba hasta el final de los tiempos.

La vida más allá de la muerte significaba diversas cosas para las distintas clases de personas en momentos distintos, pero era fundamental para todas las creencias la idea de que el espíritu ka necesitaba vivir cerca del cadáver. Si la momia era destruida y el ka no podía encontrar un hogar alternativo (una estatua quizá, o una imagen, o incluso un recuerdo), el difunto moriría con una terrible Segunda Muerte, de la cual no podría volver. Por tanto, era vital que nadie tocase la tumba y su momia. Esto podría haberse conseguido con bastante facilidad si los egipcios hubiesen estado dispuestos a volver a la tradición predinástica del enterramiento en sencillos huecos excavados en la arena del desierto. No habría habido necesidad alguna de momificaciones artificiales, ya que la arena caliente y estéril habría creado unas momias desecadas de forma natural y, sin objetos valiosos en la tumba, nadie habría sentido deseo alguno de desenterrar a los muertos, ya empobrecidos. Pero eso no fue una opción en ningún momento. La élite no podía enfrentarse a la eternidad sin una enorme cantidad de bienes materiales, y su insistencia en ser enterrados en lo que sería esencialmente un almacén mal custodiado y lleno de objetos deseables, convertía a los vulnerables muertos en mucho más ricos que muchos de los vivos. Naturalmente, los ladrones se veían atraídos hacia los cementerios.

Muchos de los muertos sufrieron robos antes incluso de llegar a la tumba. No tenemos medios de saber cuántas familias pagaron por amuletos y joyas que los enterradores poco escrupulosos sencillamente no colocaban entre las vendas, pero con los beneficios de la ciencia moderna, podemos mirar entre las vendas y ver que algunas momias, perfectas en la superficie, sobre todo las que datan del período tardío y grecorromano, no son más que un montón de huesos y porquería. Los enterradores no eran los únicos en robar a los muertos. Los trabajadores que construyeron las tumbas de la élite, los que cavaban las tumbas de los cementerios públicos, e incluso los guardias del cementerio y sacerdotes, todos seguramente se vieron tentados de aprovecharse de su conocimiento especializado. Una vez los ladrones habían accedido a la cámara de enterramiento, la joyería y los amuletos dentro de las vendas hacían especialmente vulnerables a los ataques al cadáver vendado. Las momias eran troceadas, o quemadas, en la frenética búsqueda de metales, cristal y piedras semipreciosas.

Por tanto, era importante disuadir a los malhechores de entrar en la tumba. La forma más fácil de hacerlo era sellarla y luego esconderla. Pero los reyes constructores de pirámides de los Reinos Antiguo y Medio no tenían deseo alguno de ocultar sus tumbas; querían que sobresalieran orgullosas y altas, como monumento permanente a su propia grandeza. Los arquitectos reales experimentaron con diversas barreras físicas, incorporando entradas ocultas, falsas cámaras, rastrillos de piedra y corredores rellenados luego en sus diseños, pero todos esos sistemas fallaron. Con el desplazamiento al Valle de los Reyes y la separación del templo conmemorativo del entierro, los faraones de la 18.a dinastía redujeron la probabilidad de los robos por parte de ladrones casuales, pero siguieron siendo vulnerables a aquellos que construían y custodiaban sus tumbas.

Los propietarios de tumbas no reales también tenían el mismo conflicto. Sus tumbas incluían una capilla accesible (el lugar sagrado donde las familias y los que venían a dar sus condolencias dejaban las ofrendas que nutrirían el ka) y una cámara de enterramiento oculta (el lugar sagrado donde descansaba la momia). Los propietarios de tumbas deseaban atraer a los miembros de la familia, amigos y transeúntes honrados a los que se podía persuadir de dejar ofrendas, y por tanto, las tumbas tenían que ser visibles. Al mismo tiempo, deseaban desanimar a aquellos que podían robar o saquear las tumbas. Y por eso, a partir de la 5.a dinastía, encontramos mensajes escritos de los muertos no regios a los vivos, destinados a prevenir cualquier conducta impropia. Por ejemplo, un bloque de piedra suelto de una tumba privada, encontrado junto a la pirámide de Teti, en Saqqara, contiene una advertencia, a la que obviamente hicieron caso omiso, contra «cualquier hombre que tome una piedra de esta tumba o que no entre en estado de pureza».[238] La usurpación era una preocupación constante, ya que era mucho más fácil y rápido sacar a un propietario muerto hacía tiempo de una parte de una tumba no visitada, o bien de toda la tumba, o desmantelar ésta y reutilizar sus bloques ya cortados, que construir una tumba nueva partiendo de cero. La fachada de la tumba de Anji en Saqqara contiene una severa advertencia contra cualquiera que se sintiera tentado de hacer semejante cosa:

Todo trabajador, o cantero, o todo hombre que haga cosas malas a mi tumba de eternidad, arrancando ladrillos o piedras de ella, se quedará sin que nadie le dé voz a la vista de ningún dios o ningún hombre.[239]

En una tierra en que quizá sólo el 5 por ciento de la población sabía leer, parece bastante improbable que aquéllos tentados por el robo hubieran sido capaces de leer y de comprender esa advertencia, pero claro, eso tampoco habría evitado que la advertencia fuese efectiva. Se aceptaba que los muertos tenían el poder de afectar a los vivos. Podían ayudar a los que lo necesitaban, y quizá incluso castigar a aquellos que habían obrado mal. Y de ese modo, en la tumba de Peteti en Giza leemos que

Cualquier persona… que entre en esta (tumba) y haga algo dentro que esté mal… será el cocodrilo, el hipopótamo o el león quienes los consumirán.

Cualquier persona que haga algo malo a esta (tumba)… el cocodrilo estará contra ellos en el agua y la serpiente estará contra ellos en tierra, y el hipopótamo estará contra ellos en el agua y el escorpión estará contra ellos en la tierra.[240]

Las tumbas reales eran, sin embargo, un asunto totalmente distinto. No tenían capillas de ofrendas integrales, sino templos conmemorativos donde los difuntos podían recibir ofrendas sin necesidad de que los vivos se aproximasen al lugar de reposo de los muertos. Durante los Reinos Antiguo y Medio, esos templos estaban incluidos dentro del complejo de la pirámide; durante el Reino Nuevo se encontraban situados al borde del desierto, a una distancia considerable de las tumbas excavadas en la roca del Valle. Un sistema similar existía para los pocos personajes no reales enterrados en el Valle; Yuya y Tuya, por ejemplo, yacían en el Valle, pero habrían recibido sus ofrendas mortuorias en un lugar consagrado —una pequeña capilla, estela o estatua dentro de un templo de mayor tamaño, quizá— en otro lugar. Nadie esperaba visitar la propia tumba, y sin visitantes o transeúntes casuales, no había necesidad alguna de escribir mensajes de advertencia en las paredes de la tumba.

La ausencia de una maldición escrita (que algunos, naturalmente, creen que fue eliminada por «las autoridades») no ha hecho nada para evitar la idea de que Tutankamón primero mató a Carnarvon y luego siguió matando a otros. Por ejemplo:

Tutankamón es la figura clave en la maldición que, hasta la fecha [1975], ha costado la vida de al menos tres docenas de científicos, arqueólogos y estudiosos… Tutankamón fue sólo el testaferro de una conspiración de sacerdotes. Su importancia real procede del descubrimiento relativamente tardío de su tumba, que, a diferencia de las de otros faraones, no había sido saqueada, y del hecho de que siguieran una serie de misteriosas muertes a la excavación de la tumba. La maldición de los faraones empezó a alterar entonces a los científicos por primera vez.[241]

El número de víctimas de la maldición varía dependiendo de los relatos, pero normalmente incluye a las siguientes:

En Boston, la semana pasada, unos vientos huracanados se arremolinaron en torno al Hospital General de Massachusetts, pero su lóbrego sonido no lo oyó un paciente alto y delgado que yacía a las puertas de la muerte. La enfermedad crítica de Albert Morton Lythgoe, 66 años, provocó titulares en los periódicos a todo lo largo y ancho del país, no porque fuese conservador de Egiptología en el Manhattan Metropolitan Museum of Art, sino porque hace diez años vio abrir el sarcófago de un hombrecito insignificante llamado Tutankamón que gobernó Egipto 13 siglos antes de Cristo. ¿Acaso no se había escrito: «Aquí yace el gran rey, y sobre aquel que altere su tumba, caiga la maldición del faraón»?

La esposa del doctor Lythgoe ordenó al hospital que no revelase la naturaleza de su enfermedad. Pero cuando la prensa, ansiosa de incidir en la historia de la «maldición», etiquetó su enfermedad como «misteriosa», los amigos enseguida revelaron que el doctor Lythgoe padecía de arterioesclerosis cerebral, una enfermedad nada misteriosa que causa rigidez de las arterias cerebrales.

Al principio la maldición se limita a aquellos que realmente entraron en la tumba en el momento del descubrimiento o poco después, pero muy pronto cualquier incidente relacionado con Tutankamón empezó a atribuirse a su maldición. La tripulación del vuelo que llevó la exposición de Tutankamón de 1972 a Londres parece que fue especialmente vulnerable: dos fueron asesinados (uno murió en 1976, otro en 1978); otro se rompió la pierna con la que se había dado un golpe accidentalmente en la caja de madera que contenía la máscara funeraria; a otro se le quemó la casa, otro se divorció. Mientras tanto, eminentes egiptólogos pre-Tutankamón acababan añadidos también a la lista de víctimas de la maldición, entre ellos Champollion (1790-1832), que fue asesinado al parecer porque descodificó la escritura jeroglífica, Heinrich Brugsch (1827-1894), que no fue asesinado, pero desarrolló tendencias esquizofrénicas, y Flinders Petrie (1853-1942), que murió a causa del interés que sintió toda su vida por la Gran Pirámide.

Carter encontró necesario repetir, una y otra vez, que la tumba de Tutankamón no contenía ninguna trampa biológica, ni venenos ni maldición alguna. Su postura quedó muy clara:

No tengo intención alguna de repetir las ridículas historias que se han ido inventando sobre los peligros que acechaban en la tumba para destruir a los intrusos. Cuentos similares han sido un rasgo común de la ficción durante muchos años, y son sobre todo variantes de la historia típica de fantasmas, y en ese sentido se pueden aceptar como una forma legítima de diversión literaria. Pero hay otro aspecto de la cuestión, éste muy serio, que requiere protestas. En diversos medios se ha afirmado que existe un peligro físico real oculto en la tumba de Tutankamón; fuerzas misteriosas que ha convocado un poder maléfico para vengarse de quienquiera que ose traspasar sus puertas. Probablemente no existe ningún lugar en el mundo más libre de riesgos que la tumba. La investigación científica ha demostrado que es estéril. Cualquier germen extraño que pueda haber en su interior hoy en día ha sido introducido desde fuera, y sin embargo, alguna gente maliciosa ha atribuido muchas muertes, enfermedades y desastres a supuestas influencias misteriosas y nocivas de la tumba. Se han publicado imperdonables y falaces afirmaciones de esta naturaleza, repetidas en diversas ocasiones con cierta satisfacción maliciosa. En realidad, resulta difícil hablar con calma de esa calumnia «fantasmal». Si no es una difamación como tal, apunta en ese sentido tan despreciable, y toda persona sensata debería desechar tales invenciones con desdén. Por lo que concierne a los vivos, las maldiciones de esa naturaleza no tienen lugar alguno en el Ritual Egipcio.[242]

Pero está claro que perdía el tiempo. Las especulaciones fueron en aumento, y muchos prefirieron creer que el mismo Carter estaba colaborando con «las autoridades» para ocultar las pruebas. En 1934, Herbert Winlock, frustrado por la disposición del público a aceptar como hechos las supersticiones, empezó a recopilar información sobre aquellos que consideraba más vulnerables a la maldición.[243] Su trabajo se puede resumir como sigue:

De los primeros que habían entrado en la Cámara de Enterramiento, sólo lord Carnarvon (un hombre que ya tenía mala salud) murió prematuramente. Lady Evelyn, que acompañaba a su padre en la Cámara de Enterramiento, no murió hasta 1980. Ella no fue la única que disfrutó de una larga vida. Alan Gardiner, miembro del equipo original, murió en 1963 a la edad de ochenta y cuatro años; Douglas Derry, el hombre que hizo más daño físico a Tutankamón, murió a los ochenta y siete años, en 1969. Carter murió en 1939, con sesenta y cuatro años. Había sobrevivido dieciséis años a Carnarvon. Otros llevaron a cabo investigaciones similares y, cosa nada sorprendente, llegaron a conclusiones similares. Por ejemplo, en 2002, el científico australiano Mark R. Nelson concluyó que «no hubo asociación significativa alguna entre la exposición a la maldición de la momia y la supervivencia, y por tanto no existe prueba alguna que apoye la existencia de una maldición de la momia».[244] Esas estadísticas no sirvieron entonces (y siguen sin servir ahora) absolutamente para nada.

Inicialmente, la maldición se contempló como un fenómeno enteramente mágico o místico. Las muertes las causaron elementos indetectables o fuerzas invocadas hace 3.000 años por los sacerdotes de la necrópolis. Esta idea fue promovida con entusiasmo por Conan Doyle, que a pesar de sus conocimientos médicos, era un firme creyente en los fenómenos paranormales, que incluían fantasmas, hadas y fuerzas sobrenaturales.[245] En abril de 1923 estaba embarcado en una misión para promover el espiritualismo cristiano en Estados Unidos, y eso le dio acceso regular a la prensa norteamericana:

Un mal primigenio pudo haber causado la enfermedad mortal de lord Carnarvon. Uno no sabe qué fuerzas existían en aquellos tiempos, ni cuál podría ser su forma. Los egipcios sabían mucho más que nosotros de esas cosas.

Al preguntarle por qué nadie más fue asesinado por la maldición, él replicó como si tal cosa:

Es una tontería decir que porque las «fuerzas elementales» no han perjudicado a todo el mundo, no existen. También podríamos decir que como los bulldogs no muerden a todo el mundo, por tanto los bulldogs no existen.[246]

Hoy en día hay muchos que siguen pensando que los egipcios eran capaces utilizar las antiguas energías, por ejemplo en su empleo del poder de las pirámides, que según creen algunos, se puede usar para afilar cuchillas, secar pescado y restaurar la calma de aquellos que sufren el estrés de la vida moderna. Rider Haggard, sin embargo, difería, y sus opiniones fueron publicadas en el Daily Mail el 7 de abril de 1923:

Todas estas tonterías de que lord Carnarvon llegó a su fin a causa de la magia no son más que bobadas peligrosas. Peligrosas porque contribuyen a aumentar la marea creciente de la superstición que parece inundar el mundo ahora mismo.

Más recientemente, la muerte remota a través de «espíritus elementales» se ha abandonado a favor de una explicación de la maldición mucho más «científica». La tumba, obviamente, contenía algo que mataba. Es posible que fuera una trampa deliberada, colocada por los antiguos sacerdotes, pero también pudo tratarse de una desafortunada combinación de circunstancias que implicaron a Tutankamón en la muerte accidental de Carnarvon y quizá también de Mace. La teoría más conocida y mejor argumentada de todas es la siguiente:

Picadura infectada: La sugerencia de que Carnarvon pudo haberse infectado por la picadura de un mosquito que a su vez se había contaminado bebiendo fluidos de embalsamamiento de Tutankamón fue expresada por primera vez en el Daily Mail. Ganó popularidad cuando la autopsia de la momia reveló la cicatriz en la cara de Tutankamón. Ésta se aceptó en general como picadura de mosquito, con lo que se unía a Tutankamón con Carnarvon. La teoría de la muerte por envenenamiento a través de un mosquito quedó rápidamente desechada ya que antes de que la presa de Asuán elevara el nivel de agua de Egipto en los años sesenta, no había mosquitos en el Valle de los Reyes, totalmente seco.

Veneno o infección: Conan Doyle fue el primero en sugerir que se podían haber colocado en la tumba unas esporas venenosas para castigar a aquellos que pudieran amenazar la momia del rey. Dejando a un lado los aspectos prácticos, como por ejemplo si los sacerdotes de la necrópolis habrían sido capaces de realizar esa operación tan compleja sin morir ellos mismos, es una situación extremadamente improbable. La medicina del Antiguo Egipto, aunque estaba bastante avanzada para su época, no comprendía las causas de las enfermedades y, como las bacterias y los gérmenes eran desconocidos, las enfermedades se atribuían a espíritus maléficos. En cualquier caso, la tumba tuvo que permanecer accesible para los funcionarios que tuvieran que restaurarla después de un robo o los daños causados por una inundación.

No existe señal alguna de ningún veneno en la tumba de Tutankamón. ¿Pudo haberse encontrado Carnarvon con algún asesino invisible y accidental, como un virus, bacteria u hongo? Ántrax, quizá, ya que se sabe que el ántrax puede sobrevivir muchos años, u hongos relacionados con la aspergilosis, una enfermedad mortal relacionada con las condiciones climáticas modernas en las antiguas tumbas y cuevas. Lucas, como químico práctico, se opuso con vehemencia a esa idea:

Por lo que se puede dilucidar, en la tumba, cuando se encontró, no existía vida de ningún tipo, ni siquiera de las formas más sencillas. La mañana siguiente a la apertura de la Cámara de Enterramiento, cuya puerta estaba sellada, se llevaron unos algodones estériles al rincón más alejado de la cámara, junto a la parte de atrás de las capillas, a unas seis yardas más allá de donde nadie había pisado desde hacía más de 3.000 años, y se aplicaron a las paredes, a la parte inferior de la capilla exterior y bajo algunos juncos del suelo. Estas muestras, que suministró amablemente el doctor A. C. Thaysen del Laboratorio Bacteriológico de la Royal Naval Cordite Factory, junto a Wareham, fueron examinadas en ese laboratorio por el señor H. J. Bunker, y de las cinco muestras de las cuales se hicieron cultivos, cuatro eran estériles, y la quinta contenía unos pocos organismos que eran indudablemente contagios aéreos, introducidos durante la apertura de la puerta y la subsiguiente inspección de la cámara, y no pertenecían a la tumba, y se aceptó entonces que no había presente ningún tipo de vida bacteriana. Por lo tanto, el peligro para los que trabajaban en la tumba de gérmenes de cualquier enfermedad, contra el cual tan frecuentemente se había advertido, no existía.[247]

Insiste en que aunque había algunos rastros de hongos que crecían en las paredes y una pequeña colección de escarabajos y arañas, todo aquello llevaba muerto cientos de años. Incluso las carcomas que habían empezado a comerse los muebles estaban muertas después de tres mil años.

Excrementos de murciélago: ¿Pudo envenenarse Carnarvon inhalando los antiguos y tóxicos excrementos de murciélago que se habían amontonado en el suelo de la tumba? No, porque no había penetrado murciélago alguno en la tumba sellada. La sugerencia hecha por Geoffrey Dean, director emérito del Consejo de Investigación Médico-social de Irlanda, de que los murciélagos podían haber colonizado la tumba después de su apertura, durante el período anterior a la colocación de una puerta adecuada, y mientras la tumba estaba protegida sólo por una reja de metal, es más creíble. Se dice que había murciélagos volando por la tumba, de noche, y Carter ordenaba que los quitaran cada mañana.[248] El histoplasma medra en los excrementos de murciélago, y se puede inhalar y causar histoplasmosis: fiebre, glándulas hinchadas y neumonía.[249] Carter, que había trabajado en tumbas toda su vida adulta, pudo desarrollar inmunidad a la enfermedad, pero Mace y Carnarvon puede que no.

Radiación: La idea de que Carnarvon pudo morir por radiación en el interior de las tumbas se fue haciendo más popular a medida que nuestros propios temores hacia la radiación y la actividad nuclear fueron en aumento: «Es muy posible que los antiguos egipcios usasen radiación atómica para proteger sus lugares sagrados. Los suelos de las tumbas podían haber estado cubiertos de uranio. O las tumbas podían haberse rematado con rocas radiactivas. Las rocas contenían oro y uranio que se extraía en Egipto. Tales radiaciones podrían matar a un hombre hoy en día».[250] No existe prueba alguna que apoye esta teoría.

Si resulta imposible estudiar a Tutankamón sin referirse a Howard Carter, es igualmente imposible estudiar el desarrollo de la maldición de Tutankamón sin referirse a su antiguo colega Arthur Weigall.[251] Carter y Weigall tenían mucho en común: ambos cayeron en la egiptología casi por accidente (Carter como artista, Weigall como estudiante de historia familiar); ambos trabajaron como inspectores de Antigüedades en el Valle de los Reyes; ninguno de los dos era rico; ambos tenían fuertes principios que podían hacerles impopulares entre sus contemporáneos. Quizá no haga falta decir que no eran los mejores amigos del mundo, precisamente. A diferencia de Carter, sin embargo, Weigall era un autor fluido y de gran éxito. Sus escritos más populares, en una época en que había sido excluido de toda información oficial sobre la excavación de la tumba, contribuyeron a dar pábulo en todo el mundo a la creencia de que Carnarvon había sido asesinado por una antigua maldición. Por tanto, era inevitable que cuando el propio Weigall murió, el 2 de enero de 1934, con sólo cincuenta y tres años, el Daily Mail no dudara en señalar al culpable: «Muerte del señor A. Weigall, regresa la maldición de Tutankamón».

Weigall nunca había sido miembro del equipo de excavación de Tutankamón y, por tanto, parece bastante injusto que Tutankamón le hubiera considerado un candidato adecuado para la muerte por la maldición. Pero Weigall fue inspector de Antigüedades para el sur de Egipto a principios de la década de 1900, fue corresponsal del Mail para Tutankamón, y dio conferencias y escribió sobre Tutankamón en Gran Bretaña, Europa y América. En realidad, en América se le anunció ocasionalmente (para gran irritación de Carter) como descubridor de la tumba; quizá Tutankamón también se hubiese confundido… Se dice que predijo la muerte de Carnarvon: viéndole entrar en la tumba de buen humor para la apertura de la Cámara de Enterramiento, Weigall observó, al parecer: «si baja con ese espíritu, le doy seis semanas de vida».[252]

En sus escritos, por el contrario, niega la existencia de maldición alguna en la tumba:

Millones de personas en todo el mundo se preguntan si la muerte del excavador de esa tumba se debió a alguna influencia malévola que proviniese de ella, y ha corrido la voz de que existía una maldición concreta escrita en las paredes del sepulcro real. Pero no es así.[253]

Weigall había dejado Egipto en 1914, volvió a Inglaterra y allí se convirtió en escenógrafo y autor popular, periodista y novelista. Su libro, de gran éxito, Life and Times of Akhenaten, Pharaoh of Egypt (1910), había introducido al gran público en la época de Amarna, y contribuyó a reafirmar gran parte de los conocimientos populares sobre la familia de Tutankamón. Con el descubrimiento de la tumba, viajó a Luxor como corresponsal especial del Daily Mail, lleno de esperanzas de que sus conocimientos y sus contactos personales le permitieran realizar unos reportajes informativos que deleitarían a sus lectores y harían que ganase mucho dinero. En eso se vio decepcionado, sin embargo, porque el equipo de la excavación no estaba dispuesto a concederle privilegio alguno. Cosa comprensible, Weigall se tomó mal ese rechazo, y sus reportajes en el Daily Mail incluían siempre ácidas denuncias del trato prepotente de Carnarvon hacia la tumba y su suposición de que tenía el monopolio de uno de los bienes más importantes del mundo.

Weigall incluyó la historia ya conocida del desgraciado canario de Carter en «The Malevolence of Ancient Egyptian Spirits» [«La malevolencia de los espíritus egipcios antiguos»], un capítulo que se explica por sí mismo en Tutankhamen and Other Essays [Tutankamón y otros ensayos] (1923), un libro que escribió para aprovechar la insaciable demanda de información del público. En circunstancias normales, habría sido impensable que un reputado egiptólogo usurpase la investigación de un colega y la publicase. Pero aquéllas no eran circunstancias normales. La exclusividad del trato con The Times todavía dolía, y había además importantes consideraciones financieras. En Europa y Estados Unidos se estaba desarrollando una valiosa industria sobre Tutankamón, y como autor por cuenta propia, Weigall quería una parte. Y no era el único. Carter y Mace tuvieron que llevar a imprenta a toda prisa el primer volumen de The Tomb of Tut.ankh.Amen [La tumba de Tutankamón] para que se adelantara a todas las publicaciones de 1923 con el tema de Tutankamón que ofrecían diversos egiptólogos eminentes, incluidos Wallis Budge del British Museum (Tutankhamen: Amenism, Atenism and Egyptian Monotheism [Tutankamón: amonismo, atonismo y monoteísmo egipcio], un libro que, a pesar de su título, se centra en Ajenatón) y Grafton Elliot Smith, cuyo breve Tutankhamen and the Discovery of His Tomb by the Late Earl of Carnarvon and Mr Howard Carter [Tutankamón y el descubrimiento de su tumba por el difunto conde de Carnarvon y el señor Howard Carter] se basaba en una serie de artículos escritos para el Daily Telegraph. Como admite animadamente Smith:

Como eran simples comentarios sobre las descripciones de la tumba y sus contenidos, que salieran separadamente estas notas tópicas y efímeras pareció al principio carecer de toda justificación, pero recibí tantas peticiones de información y guía que pensé que podría resultar útil volver a redactar mis artículos y dar referencias bibliográficas que ayudaran al lector en general a comprender los resultados que hasta el momento se habían logrado, y apreciar el valor de los descubrimientos más importantes que el trabajo de la siguiente temporada revelaría sin duda.[254]

Mientras tanto, Tutankamón estaba entrando en el mundo de la ficción. En 1923, el americano Archie Bell publicó una obra con título larguísimo y curiosamente puntuado: King Tut-Ankh-Amun: His Romantic History. Relating how, as Prince of Hermonthis, he won the love of Senpa, priestess of the temple of Karnak, and through her interest achieved THE THRONE OF THE PHARAOHS [El rey Tutankamón: su romántica historia. Relatando que, como príncipe de Hermonthis, consiguió el amor de Senpa, sacerdotisa del templo de Karnak, y a través del interés de ella consiguió EL TRONO DE LOS FARAONES]. Esta historia, un relato emocionante de seducción y asesinato a orillas del Nilo, no fue más que la primera de una serie de imaginativas vidas de Tutankamón que continuó sin interrupción hasta el presente. Sólo había un paso de las páginas a la pantalla: la película breve Tutankhamen, y la más larga Dancer on the Nile [Bailarina del Nilo], donde aparecía el «príncipe Tut», salieron en 1923.

Weigall no pudo escribir un libro completo sobre Tutankamón; no tenía ni idea de lo que había detrás del muro de la Cámara de Enterramiento, si es que había algo. Necesitaba algo para rellenar su texto, y los pájaros muertos y las serpientes guardianas llenaban el hueco a la perfección. Comprendió la fascinación por lo paranormal egipcio, y fue uno de los primeros en señalar lo que resulta obvio para cualquiera que hubiera pasado algo de tiempo en Egipto: que los modernos egipcios creían muchísimo en lo sobrenatural.

La antigua magia de Egipto todavía se practica, y muchas de las fórmulas usadas en los tiempos modernos son familiares a los egiptólogos. Los egipcios, en realidad, viven en un mundo muy influido por la magia, y densamente poblado por espíritus, demonios y djins (genios). Los hombres educados que tienen cargos en el gobierno y visten a la manera europea con toda elegancia, describen sus milagrosas aventuras y sus reuniones con djins. Un caballero egipcio que ostenta un cargo administrativo importante me contó que su primo se transforma en gato por la noche y vagabundea por la ciudad. Cuando era pequeño, su padre observó esa peculiaridad, y en una ocasión persiguió y apaleó al gato, y de resultas de esto, al día siguiente el chico fue encontrado cubierto de verdugones y magulladuras. El tío de mi informante una vez pronunció unas palabras con tanta fuerza (mágica) sobre determinado libro maldito que empezó a temblar violentamente y al final acabó tirándose por la ventana.[255]

Todas esas creencias «primitivas» que recogían y transmitían turistas supuestamente cultos eran, para Weigall, tan inexplicables como poco adecuadas. Como inspector de Antigüedades, había opuesto siempre mucha resistencia contra la superstición, impidiendo que mujeres estériles desesperadas hicieran ofrendas ante estatuas de la antigua diosa de la curación, Sejmet. Su prohibición no tuvo ningún efecto en absoluto: hoy en día, los guías locales todavía conducen a las mujeres (locales y turistas por igual) en torno a las estatuas de Sejmet para mejorar su fertilidad. En Tutankhamen and Other Essays, Weigall se explaya sobre este asunto:

El gran número de visitantes de Egipto y personas interesadas en las antigüedades egipcias que creen en la malevolencia de los espíritus de los faraones y sus súbditos muertos es siempre para mí motivo de asombro, teniendo en cuenta el hecho de que de todos los pueblos antiguos, los egipcios precisamente eran los más amables y, para mí, los más adorables… Dejaré, por tanto, a gusto del lector encontrar una explicación para los incidentes que ahora relataré.[256]

Entonces, como consumado escritor que es, procede a contar la historia de Carnarvon y el gato momificado. El año es 1909, y Carnarvon está excavando las tumbas de la élite tebana cuando descubre un ataúd de madera en forma de gato, cubierto de brea negra. Se lleva el ataúd a casa de Weigall y, como Weigall está ausente, deja el ataúd en su dormitorio. Al volver a casa ya de noche cerrada, Weigall tropieza con el ataúd. Toca la campanilla, pero no aparece nadie. De modo que va a la cocina, donde encuentra a los sirvientes agrupados en torno al mayordomo, al que ha mordido un escorpión. El mayordomo pasa a un estado de delirio, y se imagina que un gato grande y gris le persigue. Weigall vuelve a la cama y se acuesta mirando el ataúd del gato, entonces iluminado por un rayo de luna. Una rama de árbol que agita el viento arroja una sombra parpadeante que hace que los ojos del gato parezcan abrirse y cerrarse. A punto de dormirse, Weigall empieza a imaginarse que el gato se ha vuelto a mirarle. Al final se duerme, pero le despierta con un sobresalto un ruido que parece un disparo de pistola. Salta de la cama y, mientras lo hace, un gato grande y gris se lanza sobre la cama, le araña la mano y sale por la ventana. Weigall ve que el ataúd del gato se ha roto en dos mitades. Ahora la momia del gato está visible, con los vendajes desgarrados y abiertos por el cuello, como si algo hubiese salido de ellos.

Entonces Weigall, pasando rápidamente de narrador a científico, explica que un cambio de la humedad puede haber hecho que el ataúd se abriese por la mitad con un fuerte ruido. El misterioso gato gris en realidad es su mascota.

La siguiente historia es más siniestra. Cuenta que un día recibió por correo una pequeña lámpara de barro. No es una situación inusual: muchos turistas, después de comprar recuerdos egipcios, les temían inexplicablemente, y muchos museos se han beneficiado de esas donaciones inspiradas por el miedo. Weigall se enteró de que la lámpara la había enviado una señora que había tenido mala suerte desde que el objeto llegó a su posesión (el único ejemplo de mala suerte que él recordaba, sin embargo, es que a la señora le cayó tinta en el vestido). Weigall se olvidó de la lámpara hasta que un día, una dama con título le pidió un recuerdo. Él le entregó la lámpara y se olvidó otra vez. Más tarde, en una cena en Londres, se encontró con una dama que experimentó tan mala suerte después de adquirir una lámpara de terracota egipcia, que acabó por tirarla al Támesis. Weigall le preguntó y descubrió que su lámpara de terracota le había sido entregada a la señora de Londres por la otra dama titulada.

Esas dos historias personales vienen seguidas de un relato de la momia malvada del British Museum. Se suele decir que ese objeto inofensivo (un «tablero de momia» pintado, más que una momia de verdad)[257] ha causado interminables males a todo aquel que lo ha poseído. Y sigue así, seduciendo a sus lectores con historias de posibles hechos sobrenaturales que también se podrían explicar de una manera racional. Esa tendencia de no-creyentes declarados a sugerir pruebas de actividad de la maldición, y luego negar su existencia, sigue hoy en día. Christopher Frayling, por ejemplo, desgrana una preocupante serie de casi desastres mientras se filmaba una serie de la BBC en Egipto: estos incluían fallos de luz y sonido cuando estaban cerca de Tutankamón o su máscara, un terrorífico desplome de un ascensor causado por un cable roto, un grave ataque respiratorio después de un día entero filmando en una tumba llena de excrementos de murciélago secos, un ataque de cálculos biliares y, reflejando una historia similar a la contada por Weigall, casi todo el equipo contrajo una conjuntivitis después de pasar una noche filmando en el Valle de los Reyes. Como yo no tengo historia de maldición alguna que ofrecer, me parece apropiado dejar a Frayling la última palabra sobre el asunto:

Para los creyentes en «la maldición», esto sin duda contaría como pruebas irrevocables; yo prefiero creer que las causas tienen que ver más bien con el clima egipcio en abril, el microclima dentro de las tumbas, los fallos en la energía eléctrica (a veces nos conectábamos a un sistema de cableado instalado originalmente por Howard Carter, poco después de empezar el siglo XX), ideas excéntricas sobre el mantenimiento de la maquinaria, puras y simples coincidencias y (en lo que respecta a las manifestaciones más triviales de «la maldición») los proveedores del servicio de cátering, más que a la ira de Tutankamón. Pero alguna gente no se convence.[258]