Inventario

Primero vieron tres magníficos lechos, todos de oro, con exquisitas tallas y cabezas de Typhon [Seth], Hathor y león… Dos estatuas de tamaño natural bituminosas del rey, con orfebrería de oro sujetando un bastón de oro y una maza, una frente a la otra, con los bellos rasgos, pies y manos delicadamente tallados, ojos de cristal y tocados tachonados de ricas gemas. También había cuatro carros, cuyos costados estaban cuajados de piedras semipreciosas y una rica decoración de oro. Éstos se encontraban desmontados, con un delantal de cochero de piel de leopardo colgando del asiento… También había algunas coronas muy notables, todavía con hojas verdes, y una de las cajas contenía rollos de papiro, que se espera que ofrezcan una gran cantidad de información.

The Times[88]

La caja de papiros (la biblioteca de Tutankamón) causó una gran emoción. Como lingüista encargado de descifrar los textos de la tumba, Gardiner subrayó su importancia para los lectores de The Times:

Mi predilección personal me lleva a interesarme especialmente por la caja de papiros que se ha encontrado. Es posible (incluso probable) que los papiros resulten no ser otra cosa que «Libros de los Muertos», tal y como se han llamado, porque semejantes obras se enterraban prácticamente con todos los reyes y notables, y consistían en una serie de conjuros que aseguraban el bienestar del rey en el otro mundo. Por otra parte, esos documentos podían arrojar algo de luz sobre el cambio de la religión de los herejes de nuevo a la religión tradicional, y eso sería extremadamente interesante.[89]

Desgraciadamente, la biblioteca resultó ser una simple caja de rollos de lino descoloridos. El Daily Mail, que no era gran amigo de Carter, los desdeñó como «servilletas dobladas, nada más»; desde entonces han sido identificados provisionalmente como taparrabos de Tutankamón. Para gran sorpresa de todo el mundo, la tumba no contenía escritos originales ni personales en absoluto, y aunque había extractos de los textos funerarios habituales grabados en algunos de los objetos de la tumba, sólo se recuperó un trozo de papiro muy deteriorado y que no aportaba ninguna información especial de la propia momia. Gardiner se mostró mucho menos optimista cuando compartió sus pensamientos con The Times a continuación:

Lo que los estudiantes de historia y filosofía desean no es una versión corrupta y embrollada de antiguos conjuros funerarios como la que presentaría un papiro del «Libro de los Muertos» perteneciente a este período, sin duda alguna, sino una serie de cartas, diarios o archivos de algún tipo que pudieran arrojar algo de luz sobre la época convulsa en la cual vivió el rey Tutankamón, o sobre su conversión de la herejía de Atón de vuelta a la fe de sus antepasados.

La esperanza de que surja un documento semejante es, debemos admitirlo, muy escasa. Probablemente al final esa pretensión de que la nueva tumba es el mayor descubrimiento hecho jamás en Egipto quede solamente como el hallazgo de una gran cantidad de objetos de una calidad artística sorprendentemente elevada. La cosecha histórica será de menor importancia.[90]

Era natural que Gardiner se sintiera un poco decepcionado. La tecnología y la cultura material, por muy bellas que sean, no excitan nunca a un lingüista, mientras que una biblioteca de pergaminos, o un simple árbol familiar, habría dado un impulso muy bienvenido a la comprensión de la compleja historia de la familia real al final de la 18.a dinastía. Sin embargo, Gardiner se equivocaba en su suposición de que los mudos artículos de la tumba de Tutankamón se valorarían sobre todo por su calidad artística. A medida que la egiptología se ha ido desarrollando como ciencia, más que como disciplina basada en el lenguaje, los objetos que en su tiempo eran esencialmente callejones sin salida muy ornamentados están empezando a dar una cosecha inesperada. Ahora reconocemos que cada objeto, por muy superficial y trivial que sea, tiene una historia que contar. Este fenómeno queda particularmente bien ilustrado cuando nos referimos a los tejidos recuperados de la tumba.

La ropa en el Antiguo Egipto se hacía casi invariablemente de lino, un producto de la planta del mismo nombre que florecía en los fértiles campos del valle del Nilo. También había lana, pero apena se usaba; no había algodón durante la 18.a dinastía. Tutankamón, por tanto, fue enterrado con grandes cantidades de lino, incluyendo ropas, rollos de tela, sábanas y vendas. Había elementos de lino pintado en sus carros, y mantos de lino en miniatura atados pulcramente en torno a los cuellos de las figurillas funerarias, algunas de las cuales llevaban etiquetas que indicaban que el lino al menos databa del reinado de Ajenatón. Es imposible estimar cuánta tela se incluyó originalmente en el entierro de Tutankamón. Las prácticas funerarias de los egipcios, especiales y algo derrochadoras, indicaban una necesidad insaciable de telas, y el lino (caro, portátil, difícil de identificar y fácil de vender) habría sido uno de los primeros objetivos de los ladrones que saquearon su tumba.

Los tejidos que sobrevivieron a los robos fueron introducidos de cualquier manera, arrugados y sin doblar, en cualquier viejo baúl o caja. Cuando se recuperaron de sus contenedores se encontraban en un estado de gran fragilidad, unos mucho mejor conservados que otros:

Una de las decepciones de la tumba fue el mal estado de conservación de prácticamente todas las telas. Éstas, que en su mayoría originalmente eran blancas, cuando se encontraron variaban de color, desde un amarillo pardo claro hasta el marrón muy oscuro, casi negro, y generalmente se encontraban muy estropeadas. Cuanto más oscuro era el color, peor el estado; las mejor conservadas estaban frágiles y tenues, y las peores se habían convertido en un amasijo de polvo negro.[91]

Una desafortunada combinación de circunstancias, incluyendo el sellado de la tumba cuando el yeso y el mortero todavía estaban húmedos, la penetración de humedad a través de la pared interior, y quizá la descomposición de las frutas y líquidos incluidos entre los objetos de la tumba, habían causado una atmósfera ligeramente húmeda dentro de la tumba. Había rastros de hongos marrones en las paredes y algunos de los objetos, y se había depositado por todas partes «una peculiar película rosa». Lucas, el químico del grupo, sugería que esa «película rosa» podía haberla causado el deterioro de un componente ferroso de la piedra y el yeso, atraído hacia la superficie por la acción de la capilaridad, y luego convertido por la oxidación en óxido de hierro. Sin embargo, no tenía muy claro por qué variaba el color de los depósitos, apareciendo escarlata sobre la calcita y rosa sobre la caliza y el yeso. Una historia que Carter nos relata como nota al pie podría resultar relevante aquí (y servir de recordatorio de que la tumba siempre fue un imán para los ladrones emprendedores):

Últimamente he presenciado una demostración muy interesante de algo con un efecto similar. Mi almacén, donde guardaba muchos materiales, fue incendiado por los ladrones para cubrir el robo que habían perpetrado. Prendieron fuego a unos sacos de arpillera y grandes rollos de papel marrón que estaban almacenados en aquel sitio (una antigua tumba egipcia excavada en la roca, una cámara cerrada por una pesada puerta moderna de madera). El fuego se detectó por el humo que salía por las hendiduras de la puerta antes de una hora desde su ignición; de hecho, a tiempo para evitar que hubiese grandes daños, aparte de chamuscar los sacos y el papel marrón, que habían ardido a fuego lento porque en la cámara el aire era insuficiente. Después de extinguir el fuego y quitar los sacos y el papel carbonizados, encontré, al inspeccionar el lugar, un depósito ligero de un color ámbar, pegajoso (¿resinoso?) creado por el humo encima de todas las paredes, techo y suelo de la cámara, así como encima de los materiales expuestos que se almacenaban allí: un efecto, excepto por el color y la naturaleza de la película, exactamente igual al que encontramos en la tumba de Tut-ankh-amen.[92]

Las telas no fueron, por supuesto, los únicos objetos que sufrieron en el microclima de la tumba. Estamos acostumbrados a ver los mejores objetos de la tumba de Tutankamón exhibidos en el Museo de El Cairo después de una extensa limpieza, conservación y, en algunos casos, reconstrucción, pero ése no fue necesariamente el estado en el que se encontraron. Dejando al margen la ubicua pero inofensiva «película rosa», gran parte de la madera se había alabeado, y gran parte de la cola se había disuelto, de modo que muchos de los objetos se desintegraban cuando se intentaba moverlos. Los objetos hechos de una combinación de materiales (un baúl, por ejemplo, podía estar hecho de tablas de madera chapadas de marfil, ébano y oro, o quizá con una capa de yeso pintado) representaban un desafío particular para los conservadores, ya que los componentes individuales se habían torcido y deteriorado en diferentes grados, y eso hacía que se separasen. En el extremo opuesto, algunos de los objetos de la tumba tuvieron que ser desmontados por los excavadores: las capillas, por ejemplo, no podían sacarlas intactas de la Cámara de Enterramiento, y los tres lechos con cabeza de animal tuvieron que desmontarlos para poder pasarlos por la puerta de la tumba. Sería difícil sobrestimar la importancia de los trabajos de conservación inmediata in situ, pero Carter creía que sin ellos, menos de una décima parte de los objetos habría sobrevivido y llegado a El Cairo. Tal y como se hizo, estimaba que se perdieron menos de un 0,25 por ciento de los objetos.

El cuidado para la conservación del delicado paño mortuorio tachonado de flores y descubierto en el sarcófago interior de la Cámara de Enterramiento es un ejemplo brillante del enfoque innovador de Carter hacia la conservación. El paño, marrón por la antigüedad y rasgado bajo su propio peso, colgaba de un marco de madera que se encontraba inmediatamente por encima y bloqueando el acceso a la segunda capilla. Después de mucho pensar, desarrollaron un plan. Primero, Carter y Mace avanzaron a cuatro patas por unas tablas colocadas a través del catafalco exterior, y quitaron los centenares de flores de bronce dorado. Algunas sencillamente las quitaron del lino y otras tuvieron que cortarlas con unas tijeras. Eso redujo enormemente el peso de la tela, y permitió enrollarla en torno a un carrete gigantesco de madera hecho a propósito. Tras algunos experimentos realizados por el doctor Alexander Scott, director de investigación científica en el British Museum, se reforzó la tela con una mezcla de duropreno (un compuesto de goma clorada disuelta en un disolvente orgánico) y xilol.[93] Desgraciadamente, durante el cierre de 1924 por parte del Servicio de Antigüedades, el paño quedó sin vigilancia en la tumba de conservación y se estropeó sin remedio.

El guardarropa de Tutankamón incluía varias túnicas con mangas y sin mangas, faldas, fajas, guantes, tocados, sandalias y lo que Carter describe algo tímidamente como «camisas y ropa interior».[94] Aunque las imágenes contemporáneas nos muestran a la élite del Reino Nuevo vestida con una ropa conservadora y blanca (sin teñir), la ropa de Tutankamón estaba lujosamente adornada, exhibiendo técnicas de tejido de tapicería, teñido, blanqueado, flecos, aplicaciones, bordados (con punto de cadeneta y ojales), uso de cuentas y aplicación de lentejuelas y cartuchos que desgraciadamente hicieron que las túnicas se desgarrasen. Algunas de las túnicas eran tan sofisticadas que inicialmente fueron identificadas (basándose en las expectativas culturales de principios del siglo XX) como ropa de mujer. Otras eran tan pequeñas que obviamente se habían hecho para un niño. Había algunas incoherencias muy curiosas: Tutankamón tenía casi 150 taparrabos, pero no más de diez túnicas, y sin embargo esa ropa se llevaba como un conjunto, cada túnica con su taparrabos.[95]

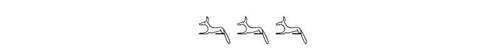

9. «Maniquí» de Tutankamón.

Una curiosa omisión era la corona o coronas de Tutankamón. De hecho, no se ha recuperado ninguna corona real en ningún contexto, y eso sugiere que las coronas quizá no se considerasen como propiedad personal de ningún rey. Por si quedaba alguna duda sobre su estatus, Tutankamón fue enterrado con tres cayados y dos mayales, los símbolos de su realeza terrenal. Fue enterrado también con una curiosa figura descubierta por Carter en la Antecámara. Este modelo del rey en madera, enyesado y pintado, de tamaño natural, va vestido con una túnica blanca sencilla que parece una camiseta moderna. Lleva una corona con un ureo, y sin embargo carece de brazos y piernas. En circunstancias normales se consideraría un elemento de extrema mala suerte incluir una figura incompleta o de algún modo mutilada del propietario en su tumba, ya que eso podría causar que el difunto renaciese con la misma mutilación. Por tanto, parece probable que esa figura tuviese un objetivo específico. Carter lo identificó como un maniquí, usado para probar las ropas y la joyería de Tutankamón, y el New York Times adelantó esta teoría: «como un moderno maniquí de mujer, que creo que las modistas llaman Arabella o maniquí de sastre, usado para probar y ajustar las ropas».[96] Había una emocionante conexión directa entre la antigua tumba y la ropa moderna inspirada en Tut que hacía furor en Occidente.

Las ropas fueron registradas, tratadas y luego transferidas a El Cairo donde, olvidadas por completo, siguieron deteriorándose de modo que hoy en día los brillantes colores que registró Carter se han apagado.[97] Nunca se publicaron, aunque hubo ocasionales menciones, tristemente breves, en los populares libros que escribió el propio Carter, en el Illustrated London News (agosto de 1929) y en Embroidery (diciembre de 1932). Igual que con los demás tipos de objetos, la intención era que se acabase publicando un volumen especializado. Ahora, después de décadas de olvido, el guardarropa de Tutankamón está siendo por fin reconstruido y estudiado por un equipo entusiasta de historiadores textiles dirigido por Gillian Vogelsang-Eastwood del Centro de Investigaciones Textiles de la Universidad de Leiden.[98] Sus resultados podrán proporcionar información no sólo de la industria textil egipcia, comercialmente importante, sino también de la ropa y moda de la 18.a dinastía en general y del propio Tutankamón.

Las paredes de la tumba y las estatuas sugieren que la élite egipcia prefería una ropa con mucho estilo, pero poco práctica. Las mujeres iban con túnicas blancas pegadas a la piel, los hombres vestidos con falditas breves, y los niños de ambos sexos desnudos. Esto lo contradicen de forma directa las pruebas arqueológicas, recuperadas de la tumba de Tutankamón y de otros lugares, que demuestran que realmente llevaban ropajes estilo túnica, cómodos y sueltos, que se envolvían y ataban en torno al cuerpo. Aun considerando que esos trajes iban sueltos, la ropa reconstruida indica que las características vitales de Tutankamón eran poco habituales para un hombre de su altura. Su momia, medida durante la autopsia, dio una longitud de unos 167,5 cm; su pecho, medido en el maniquí de tamaño natural, era aproximadamente de 80 cm; su cintura, estimada midiendo los cinturones, fajas y el maniquí, medía aproximadamente 75 cm; sus caderas, medidas por los taparrabos, una anchura desproporcionada de 108-110 cm.[99] Es la misma forma, casi femenina (cintura estrecha y caderas anchas) que vemos, muy exagerada, en las obras de arte formales de Ajenatón. Eso sugiere que la forma de pera era un rasgo familiar, o posiblemente incluso el síntoma de alguna enfermedad hereditaria, y que Ajenatón pudo haber proporcionado, como han sospechado largamente los egiptólogos, su propia inspiración artística.

La tumba de Tutankamón no es el equivalente egipcio de un naufragio o de Pompeya, o de ningún otro desastre en el cual la muerte llegó en un instante, preservando las pruebas no preparadas de una vida vivida realmente. Es un rito congelado: una colección de artilugios seleccionados deliberadamente porque tenían sentido o bien para el rey, o bien para los que lo enterraron. Tomada en su conjunto, la colección es capaz de despertar la emoción en el pecho del egiptólogo más bregado:

Si la tradición y la práctica sacerdotal gobernaban la antigua ceremonia de entierro egipcia, como sugieren los contenidos de la tumba de Tutankamón, sus rituales dejaban espacio para un aspecto personal, que se enfrentaba a la congoja de los dolientes, y estaba destinado a animar a los muertos en su viaje a través de los peligros del Más Allá. Ese sentimiento humano no queda oculto por el misterioso simbolismo de un credo complejo. Poco a poco se filtra en el observador, mientras éste prosigue sus investigaciones. La impresión de un dolor personal se nos transmite quizá de una forma más clara por lo que sabemos de la tumba de Tutankamón que por la mayoría de los demás descubrimientos. Nos suscita una emoción que estamos acostumbrados a considerar de origen relativamente moderno. La diminuta corona del majestuoso ataúd, la bella copa del deseo de alabastro, con su emotiva inscripción, el junco atesorado, con sus sugestivos recuerdos (cortado por el joven rey en persona a orillas del lago), esos y otros objetos ayudan a transmitir el mensaje… el mensaje de los vivos llorando a los muertos.[100]

Para comprender la tumba de Tutankamón tenemos que comprender cómo llegó a ser enterrado en un almacén lleno de objetos. ¿Fue simplemente una manera conveniente de disponer de las posesiones no deseadas —o incluso que daban mala suerte— de un rey difunto? ¿Se seguía sin demasiado sentido una tradición establecida, y Tutankamón fue enterrado así porque siempre se había enterrado de esa manera a los reyes? ¿Quería realmente Tutankamón usar sus posesiones después de la muerte? ¿Los planes de aprovisionamiento de su tumba le reconciliaron con la inevitabilidad de su muerte? La respuesta probablemente es una combinación de todas ellas, y alguna más.

La religión oficial sorprendentemente ofrece poca ayuda en este caso. La teología que promovía a Tutankamón como representante viviente de los dioses de Egipto enseñaba que un rey muerto que realizase los rituales correctos podría revivir y convertirse en uno de esos dioses. Los textos funerarios (escrituras para la tumba, destinadas a ayudar al difunto a conseguir una vida del más allá adecuada) muestran que esa creencia venía al menos desde la lejana época de las pirámides en el Reino Antiguo, construidas más de mil años antes del nacimiento de Tutankamón. Continuaría ininterrumpidamente más o menos hasta el final de la era dinástica. Un rey muerto, tras pasar por una serie de pruebas, tenía más o menos garantizada la consecución de una vida nueva, lejos de la tumba. Podía titilar en el cielo nocturno como estrella no nacida, o descender al Más Allá y hacerse uno con Osiris, rey del mundo inferior, o ascender al cielo y navegar en la barca solar del dios del sol, Ra. En teoría, por tanto, un rey muerto tenía poca necesidad de grandes cantidades de objetos funerarios, ya que no permanecería el tiempo suficiente para disfrutarlos.

La élite de Egipto era menos afortunada. A lo largo del Reino Antiguo (c. 2686-2125 a. C.) también esperaban vivir después de la muerte, pero no esperaban abandonar la tumba. Como la tumba sería su hogar hasta el fin de la eternidad, y los muertos tenían las mismas necesidades básicas que los vivos, necesitaban acumular la mayor cantidad posible de objetos. Se introducían cada vez más artículos: comida, bebida, ropa, juguetes, juegos, artículos de tocador, incluso aseos, hasta que se dieron cuenta de que la situación era desesperada. Ninguna tumba sería lo suficientemente grande, y ninguna familia lo bastante rica para proporcionar suficientes objetos funerarios. La élite empezó entonces a confiar en los recursos mágicos: podían ser ofrendas dejadas por los visitantes de la tumba, modelos a pequeña escala o escenas grabadas y pintadas en las paredes de la tumba. Si se llevaban a cabo los rituales adecuados, las tres podrían proporcionar un suministro eterno.

Esta situación sufrió un cambio profundo a finales del Reino Antiguo, cuando Osiris abrió su reino a todo aquel que pudiera pagarse los rituales adecuados. Como mínimo estos incluían la momificación del cuerpo, la realización de un funeral adecuado y un conjunto apropiado de textos funerarios. La élite, que podía permitirse todas esas cosas, tenía unas expectativas razonables de que uno de sus tres espíritus, el aj (la inmortalidad del difunto), se embarcase en el peligroso viaje hasta la vida siguiente. Sus otros dos espíritus, el ba (alma o personalidad del difunto) y el ka (esencia espiritual o fuerza vital del difunto), permanecerían pegados al cadáver, sostenidos por las ofrendas dejadas por los vivos. Los pobres e iletrados, la inmensa mayoría de la población, no podían permitirse ninguno de los rituales necesarios. Como no podemos leer sus palabras, no sabemos qué creían que ocurriría después de la muerte, si es que creían algo.

Ya no había necesidad de que nadie invirtiese en enormes cantidades de artículos funerarios. Sin embargo, la élite nunca perdió del todo la costumbre de llevarse cosas para su viaje final, y los reyes sobre todo persistieron en esa tradición. Como la de Tutankamón es la única tumba real del Reino Nuevo que sobrevive casi intacta, no es posible establecer exactamente qué o cuánto se llevaron otros consigo. Resulta tentador suponer que un rey con mucho más «éxito» y una vida más larga habría tenido una tumba de mayor tamaño, atestada hasta el techo de objetos inmensamente valiosos, de modo que las tumbas de Amenhotep III (el rey más rico de todo el Reino Nuevo) o Ramsés II (el rey que más vivió del Reino Nuevo) habrían sido verdaderas cuevas del tesoro. Sin embargo, no es una suposición lógica. Es posible que Tutankamón tuviera un conjunto de objetos funerarios bastante estándar y que, si hubiéramos podido examinar las tumbas intactas de Amenhotep III o Ramsés II, hubiéramos encontrado más o menos el mismo conjunto: una mezcla bien calculada de objetos rituales y personales, nuevos y viejos, exhibidos más estéticamente en su espacioso entorno.

Sin embargo, está claro que la tumba de Tutankamón no era lo bastante grande para los objetos que contenía. Es una cuestión de tamaño, más que de cantidad. Las capillas funerarias y el sarcófago de cuarcita (¿diseñados para una tumba más espaciosa?) sencillamente eran demasiado grandes para pasar por los escalones de entrada y a través de la primera puerta, y los trabajadores se vieron obligados a eliminar los últimos seis escalones de la escalera de entrada y el dintel y las jambas de las puertas. Las zonas destruidas serían reconstruidas después con piedra, madera y yeso. Los hombres de Carter tuvieron que hacer una operación similar cuando extrajeron los paneles de los catafalcos de la tumba.

Estas pruebas (la pequeñez de la tumba y los artículos funerarios desordenados y de tamaños poco adecuados) ha conducido a la suposición popular de que el entierro de Tutankamón fue un asunto «barato y apresurado», «rápido y descuidado… con un batiburrillo de todos los artículos funerarios nuevos, viejos y adaptables que tenían a mano».[101] Esto se ha citado a su vez como prueba de que Tutankamón no era amado a su muerte, o incluso de que fue asesinado por quienquiera que preparó su funeral. De nuevo, hay poca lógica en esta suposición, y no tenemos medios de saber lo atípico que fue realmente el entierro de Tutankamón.

Nuestro escaso conocimiento de los rituales funerarios tebanos deriva en gran parte de fuentes no reales. Éstas muestran que la momia en su ataúd viajaba hasta el cementerio en un trineo arrastrado por las arenas del desierto. Se realizaban una serie de ceremonias en la entrada de la tumba, la más importante de ellas la «Apertura de la Boca», una ceremonia destinada a animar los ojos, oídos, nariz y boca y, al hacerlo, convertir imágenes inanimadas en seres llenos de posibilidades de cobrar vida. Los dolientes comían la última comida con el difunto, después sellaban la tumba. La última persona que se iba barría el suelo tras él, para que sus huellas no alterasen la armonía de la tumba. Cuando llegaba la noche, el espíritu se preparaba para embarcarse en el largo viaje a la otra vida, un viaje que invariablemente implicaría alguna prueba. Finalmente, cuando hubiese superado todas las pruebas, el rey justo se uniría a los dioses.

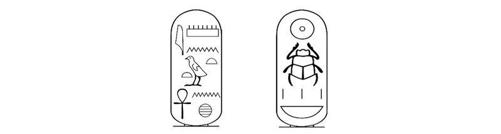

La confirmación de ese ritual básico se puede encontrar en los muros pintados de la Cámara de Enterramiento de Tutankamón, donde los artistas representaron los ritos funerarios más importantes. En el muro este aparece el funeral de Tutankamón. El rey, en un ataúd antropomorfo que no se parece en nada a su ataúd real, es conducido al cementerio en un trineo de madera tirado por hombres vestidos de blanco. Incluidos entre ellos se encuentran los visires del Alto y Bajo Egipto con la cabeza afeitada. El muro norte tiene tres escenas destinadas a leerse de derecha a izquierda. La primera muestra a Ay, el sucesor de Tutankamón, al ponerse la piel de leopardo de sacerdote para realizar la ceremonia de Apertura de la Boca sobre la momia. Ay parece joven y en forma: un buen ejemplo de propaganda regia, ya que debía de tener más de sesenta años en el momento de la muerte de Tutankamón. La escena media muestra a Tutankamón, hombre más que momia vendada, al que la diosa Nut da la bienvenida a la otra vida. Finalmente, vemos a Tutankamón y su espíritu ka abrazando al dios Osiris. El muro sur es el muro de partición que alberga la entrada de la tumba, y fue parcialmente destruido cuando se abrió la Cámara de Enterramiento. Allí se nos muestra a Tutankamón saludado por las deidades funerarias Hathor, Anubis e Isis. Detrás de Isis una vez se sentaron tres dioses del más allá. El muro occidental presenta una escena del texto funerario conocido como Libro de la Cámara oculta que está en el Más Allá (más conocido popularmente hoy en día como el Amduat). A medida que el barco solar navega a través de los terrores de la noche del más allá, doce babuinos, los dioses de las doce horas de la noche, proporcionan su apoyo.

Los tres ataúdes y la máscara funeraria representan a Tutankamón como unidad formada con el rey de los muertos, Osiris. El mito de Osiris tenía especial relevancia para los reyes de Egipto, porque Osiris también había gobernado Egipto antes de ser asesinado y desmembrado por su celoso hermano Seth. Su hermana y esposa Isis pudo usar su potente magia para restaurarle una semblanza de vida, pero el Osiris resucitado no pudo vivir ya en Egipto. Mientras él viajaba hacia occidente para gobernar en la tierra de los muertos, su hijo Horus heredaba su trono y gobernaba la tierra de los vivos.

Osiris aparece invariablemente como un ser pulcramente vendado cuyos brazos cruzados ostentan el cayado y el mayal que simbolizan la realeza, y cuya cabeza sin envolver está adornada con una barba rizada y una corona compuesta muy sofisticada. En su cuerpo vendado podemos encontrar una perfecta explicación de las momias vendadas de manera similar que ocupaban las tumbas de la élite en Egipto. A los ojos modernos, Osiris es un recordatorio inflexible e incómodo de la inevitabilidad de la muerte. Pero para los antiguos era un dios de afirmación de la vida mediante el rejuvenecimiento, la agricultura y la inundación, cuyo pene ocasionalmente erecto sirve como recordatorio de su papel original como dios de la fertilidad. Se colocaban lechos de Osiris (abrevaderos con forma de Osiris, sembrados y regados) en las tumbas del Reino Nuevo para que pudieran germinar y servir como símbolo vivo de la resurrección. Uno de estos lechos se descubrió en el Tesoro de Tutankamón, lleno de tierra del Nilo y semillas.

El amor y el respeto no se mostraban solamente al soberano durante su vida, sino que continuaban en su memoria después de la muerte, y la manera en la que se celebraban sus exequias tendía a mostrar que, aunque su benefactor ya no estaba, ellos mantenían la agradecida conciencia de su bondad y la admiración por sus virtudes. ¿Y qué puede transmitir un mayor testimonio de sinceridad, dice el historiador [Diodoro], libre de todo color del disimulo, cuando la persona a la que se le confieren ya no vive para presenciar el honor hecho a su memoria?[102]

Siempre es difícil encuadrar los objetos egipcios antiguos en sistemas de clasificación modernos (rituales, prácticos, decorativos, sentimentales, etc.) ya que resulta obvio que, en una tierra en que la mayoría de los objetos mundanos podrían ser susceptibles de múltiples interpretaciones, e incluso el color puede tener significado ritual, muchos objetos, sencillamente, son inclasificables. Los útiles para escribir, por ejemplo, tenían un uso práctico y obvio, y sin embargo era posible que el difunto se convirtiera en escriba del dios del sol. ¿Cómo clasificar entonces las quince paletas de escritura de Tutankamón y su parafernalia asociada: son objetos prácticos, son rituales? Los reposacabezas eran artefactos sumamente prácticos, diseñados para permitir una noche de buen sueño (por muy improbable que nos pueda parecer a nosotros, acostumbrados a almohadas blandas). Sin embargo, la noche era un momento de extremo peligro, un tiempo en que los espíritus malignos podían invadir el sueño de los justos, y la decoración del reposacabezas de marfil de Tutankamón (el dios Shu y los dos leones de los horizontes oriental y occidental) ofrecían una protección al rey en su momento más vulnerable. Los cuatro tableros de juego de Tutankamón podían habérsele proporcionado sencillamente como distracción, para que se entretuviera mientras estaba fuera largas horas. Pero los tableros de juego eran medios para comunicarse con otros mundos, y los juegos de Tutankamón podían proporcionarle cierta tranquilidad en el sentido de que, ciertamente, podía conseguir su vida eterna.

Teniendo en mente todas estas consideraciones, se pueden dividir los objetos funerarios de Tutankamón en dos categorías amplias. Algunos eran objetos prácticos que el rey muerto podía usar en la otra vida. Otros eran objetos sagrados o mágicos que se destinaban a ayudar a que los ritos funerarios resultasen efectivos. Capillas, amuletos y ladrillos mágicos cuadraban perfectamente en esta última categoría: quizá tuviesen algún atractivo decorativo, pero no tenían utilidad práctica alguna. Ataúdes y vasos canópicos tenían una aplicación práctica mucho más obvia, como cajas en las que almacenar partes del cuerpo, pero también se podían clasificar como objetos rituales, ya que su función principal era asistir a los difuntos. Aunque se podían encontrar unos pocos objetos rituales en la Antecámara, la mayoría fueron descubiertos en la Cámara del Tesoro y la de Enterramiento, donde, yaciendo muy cerca de la momia, podían realizar mejor su sagrada función. Su distribución estuvo clara de inmediato para Carter, que clasificó los contenidos del Tesoro como:

… objetos muchos, de interés místico y absorbente, pero la mayoría de naturaleza puramente funeraria, y de intenso carácter religioso… Resulta obvio que esta colección de objetos colocados dentro de esa habitación formaban parte de una gran idea abstrusa, y que cada uno de ellos tiene una fuerza mística de algún tipo.[103]

Que esas dos habitaciones sufrieran menos la atención de los ladrones quizá no fuera coincidencia: los objetos rituales serían menos vendibles que los objetos prácticos y del día a día que llenaban la Antecámara y el Anexo, y existían claras pruebas de que los saqueadores seleccionaron su botín con cuidado, rechazando los objetos grandes y poco manejables, y cualquier cosa hecha de pan de oro en lugar de oro macizo.

Incluidos entre los objetos rituales se encontraba un gran número de imágenes del rey. Éstas iban desde las estatuas de los guardianes, del doble del tamaño natural, a estatuillas doradas que se encontraban dentro de cajas de madera. Estas pequeñas figuras muestran al rey avanzando (tres estatuas), lanzando arpones (dos estatuas) y balanceándose precariamente en el lomo de un leopardo (dos estatuas), y pueden considerarse al mismo nivel de las veintiocho estatuas de veinticinco dioses distintos recuperadas del Tesoro. También incluidas en esta categoría están las figuras de los shabti o sirvientes. Esas figuras se incluían en la tumba con el fin de que pudieran trabajar para su propietario en la otra vida cuando, animados por un hechizo mágico, realizasen cualquier tarea cotidiana que les pudiese encargar Osiris. Tutankamón tenía 413 shabtis: un trabajador para cada día del año, más treinta y seis capataces (uno para cada diez días de trabajo) y doce supervisores (uno para cada mes). Esos sirvientes iban también con un juego completo de herramientas en miniatura (cestas, picos, azadas y yugos) que les ayudarían a trabajar los campos con toda eficiencia. Llevarse shabtis a la tumba no era nada inusual: la élite los incluía a menudo en su ajuar funerario. Tutankamón, sin embargo, no esperaba tener que realizar ningún trabajo manual en su otra vida. Esperaba convertirse en una estrella eterna o un dios. Sin embargo, no podía estar seguro de eso, y quizá más importante aún, no tenía deseo alguno de tentar al destino desafiando una tradición funeraria establecida hacía mucho tiempo.[104] Esa reluctancia a abandonar el shabti (que había llegado a representar claramente algo más que su propósito original) se ve incluso en Amarna, donde tanto Ajenatón como Nefertiti, que casi con toda seguridad no esperaban entrar en una vida del más allá convencional de tipo osiriano, tenían figurillas de sirvientes.

Las inscripciones demuestran que algunos de los shabtis de Tutankamón estaban dedicados a los cortesanos Maya y Najtmin, que presumiblemente deseaban verse asociados para toda la eternidad con su rey casi divino. Esto no es inusual: la tumba de Yuya y Tuya incluía un intrincado trono o sillón dedicado por la más prominente de sus nietas, la princesa Sitamen. Sin embargo, no tenemos ni idea de cómo funcionaba el sistema.

Dada nuestra propia asociación de las flores con los funerales, resulta tentador imaginar que las coronas funerarias las entregaban los asistentes, aunque probablemente es una suposición que va demasiado lejos. Los egipcios, como nosotros, asociaban las flores con los funerales, y a varias de las momias reales vueltas a vendar por los restauradores les colocaron guirnaldas. Tutankamón tenía flores incorporadas a sus ataúdes: una corona adornaba el ureo del segundo ataúd, en el pecho del segundo ataúd yacía una corona pectoral, y en el tercer ataúd reposaba un collar floral. Ninguno de los tres objetos estaba bien conservado (como las vendas, se habían vuelto duros y quebradizos), pero Percy Newberry pudo determinar que eran flores que florecían de mediados de marzo a finales de abril.[105] Suponiendo que Tutankamón pasara los habituales setenta días en la casa de embalsamamiento, eso sugiere que murió en enero o febrero.

No todos los artículos funerarios de Tutankamón eran nuevos. Estaba claro que algunos ya los habían usado (presumiblemente, él mismo) y unos cuantos contenían la antigua forma de su nombre, Tutankatón, en lugar de Tutankamón, indicando que se habían hecho en los primeros años de su reinado. Junto con la ropa de la niñez había pendientes que, durante la 18.a dinastía, llevaban niños y mujeres, pero no los hombres adultos. Las perforaciones bastante grandes en las vacías orejas de Tutankamón quizá fueran el legado de una niñez en la que llevaba grandes pendientes.[106] Quizá el objeto más personal de todos fuese la caja vacía cuya etiqueta Carter traduce como «El rizo lateral del rey (?) de niño». El rizo lateral era la larga trenza de cabello que llevaban los niños a un lado de la cabeza, que por lo demás estaba calva.[107] Resulta tentador especular que esos artículos se incluyeron en la tumba por motivos sentimentales: muchas personas encuentran inmensamente consolador tener a su alrededor sus objetos personales en momentos de tensión. O bien puede ser, sencillamente, que los objetos descartados por un rey (incluyendo su pelo) se conservasen de manera rutinaria para incluirlos en su tumba.

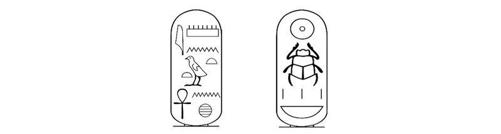

El apego sentimental también podría explicar la presencia de lo que Carter llamó «reliquias de familia»: objetos que tenían inscritos los nombres de miembros de la familia real fallecidos, incluyendo a Tutmosis III, Amenhotep III, Tiya, Ajenatón, Nefertiti, Meritatón y «Neferneferuatón». Que Tutankamón «tomó prestadas» cosas de otros queda claro por algunas piezas de joyería cuyos cartuchos se alteraron para colocar el nombre de Tutankamón. Otras piezas —como el ornamento pectoral que mostraba un escarabajo (jeper) empujando el disco del sol (Ra) que forma un jeroglífico en el que se lee «Neb-jeperu-ra» (Tutankamón)— estaban hechas claramente para él.

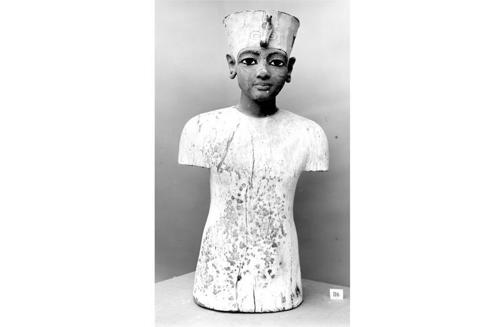

10. La «Dama Mayor» descubierta en el depósito de momias reales de Amenhotep II, y que muchos creen que es de Tiya, consorte de Amenhotep III y madre de Ajenatón.

Lo más intrigante de las «reliquias familiares» se descubrió en el Tesoro. A primera vista no era nada espectacular: un pequeño ataúd antropomorfo de madera que había sido embadurnado de resina, atado con tiras de lino y sellado con el sello de la necrópolis. En el interior, sin embargo, se encontraba un segundo ataúd, y dentro de este sarcófago un tercero, envuelto en una pieza de lino, una estatuilla de oro sólido de un rey agachado llevando la corona azul. Esta figura, que estaba diseñada para llevarla como colgante, fue identificada por motivos estilísticos como de Amenhotep III o del propio Tutankamón. Dentro del tercer sarcófago estaba una cuarta miniatura de sarcófago, ungido y sellado, que llevaba el nombre y títulos de Tiya, consorte de Amenhotep III, y dentro de este ataúd se encontraba una trenza de cabello, cuidadosamente doblada en un paño de lino. El análisis científico demuestra que ese cabello es el mismo que el todavía abundante pelo de la cabeza de la «Dama Mayor» (KV 35 EL), una de las tres momias desenvueltas descubiertas en una cámara lateral de la tumba de Amenhotep II:

… una mujer menuda, de mediana edad, con el pelo largo, castaño, ondulado y lustroso, con raya en medio y cayendo a ambos lados de la cabeza sobre los hombros. Sus puntas se han convertido en numerosos rizos, aparentemente naturales. Los dientes están desgastados, pero aparte de eso, sanos. El esternón está completamente anquilosado. No tiene ni una sola cana. Los rasgos son pequeños y puntiagudos. El brazo derecho está colocado verticalmente, extendido a un costado, con la palma de la mano plana sobre el muslo derecho. La mano izquierda está apretada, pero con el pulgar totalmente extendido; está colocada frente al manubrium sterni, y el antebrazo agudamente flexionado en el brachium.[108]

Durante un tiempo se aceptó sin cuestionamiento alguno que la Dama Mayor podía ser Tiya, aunque, aparentemente con no más de cuarenta años de edad, quizá era menos anciana de lo que se podía haber esperado. Sin embargo, empezaron a surgir dudas sobre la precisión del análisis técnico y esto, junto con la conciencia algo tardía de que un nombre en una caja por sí mismo no prueba la propiedad ni el origen de nada de lo que haya dentro de esa caja, significó que la identidad de la Dama Mayor no se podía dar por sentada como se supuso anteriormente.[109] En 2010, unos científicos que trabajaban para el Servicio de Antigüedades Egipcio, bajo la dirección del doctor Zahi Hawass, usaron el análisis genético e identificaron a KV 35 EL como la abuela de Tutankamón e hija de Yuya y Tuya, una identificación que ha sido generalmente aceptada.[110]

Ningún apego sentimental podría explicar por qué un significativo número de los artículos funerarios más íntimos de Tutankamón (su ataúd medio, las vendas de la momia, el catafalco canópico y los ataúdes canópicos en miniatura) fueron realizados en principio para otra persona. Su reutilización resulta obvia por su estilo (los rasgos faciales no se parecen ni a la máscara mortuoria de Tutankamón ni a sus ataúdes exteriores o interiores, sino que se parecen al ataúd encontrado en KV 55) y por sus inscripciones, que muestran señales de alteración. El estilo hace igualmente obvio que esos objetos pertenecen al período Amarna tardío. No son los objetos funerarios perdidos desde tiempo inmemorial de los reyes de las pirámides, sino artículos funerarios preparados para una persona o personas conocidas de Tutankamón, un miembro de su familia. La mayoría de los expertos aceptan que originalmente se hicieron para «Neferneferuatón», un individuo o individuos enigmáticos de sexo desconocido que se han identificado en ocasiones con Nefertiti, con su hija mayor Meritamón y con el predecesor inmediato de Tutankamón, Semenejkara.

Eran objetos esenciales. Un rey podía ser enterrado sin comida, sin ropa o sin recuerdos de la niñez, pero necesitaría su sarcófago y sus vasos canópicos para ayudarle a conseguir un renacimiento pleno. ¿Por qué entonces Neferneferuatón no necesitó ese equipo? Quizá sencillamente fuesen artículos de repuesto, que Neferneferuatón no usó, y por tanto se recuperaron del taller real. Pero parece mucho más probable que Tutankamón, o aquellos que le enterraron, los cogieran «prestados» directamente de la propia tumba de Neferneferuatón, o más indirectamente, de la KV 55, que, como ya hemos visto, contenía una serie de artículos espigados en diversos enterramientos de Amarna. La KV 55 confirma que Tutankamón no ponía reparos a reabrir tumbas, trasladar momias y reciclar artefactos funerarios. En realidad, las pruebas proporcionadas por los dos depósitos reales, aunque algo posteriores en fecha, sugieren que reutilizar los objetos funerarios de los antepasados era el procedimiento habitual, aunque no se hiciese demasiada propaganda de él. Ciertamente, eso explicaría por qué el robo de tumbas estaba entre los delitos más graves que se podían cometer en Egipto, castigado mediante una desagradable muerte por empalamiento. Los ladrones de tumbas no sólo negaban al muerto su posibilidad de una vida eterna, sino que robaban valiosos objetos pertenecientes al Estado.

Podemos suponer cómo adquirió Tutankamón los bienes de Neferneferuatón. Otro asunto es por qué los necesitó. Era de esperar que todos los sarcófagos y artefactos canópicos fuesen realizados en época temprana de su reinado y almacenados en un lugar seguro (el taller real quizá, o su templo conmemorativo) hasta que se requiriesen. Tutankamón, sin embargo, no era un rey típico. ¿Tuvieron que esperar sus artesanos a que su rey alcanzase la madurez, sin saber no sólo sus medidas finales, sino también cuáles serían sus creencias religiosas? ¿Explicaría ese retraso la falta de objetos esenciales? ¿O simplemente era que no podía permitirse todo un juego completo de objetos funerarios? ¿O bien fue responsable Ay? Quizá Tutankamón planeó bien su propio entierro, pero nada podía hacer para asegurarse de que sus planes se llevasen a cabo. En ausencia de un hijo que pudiera presumir de querer de corazón lo mejor para su padre, dependía de la buena voluntad de Ay. Contrariamente a gran parte de la ficción publicada, no existe prueba alguna que sugiera que Ay fuese enemigo de Tutankamón en ningún sentido. Sin embargo, Ay era un hombre anciano, que podemos suponer que temiese, razonablemente, morir antes de que estuviesen completos todos sus preparativos funerales regios. Usurpar el ajuar funerario de Tutankamón y sustituir artículos tomados del depósito de la KV 55, que estaba a mano, quizá le pareciese una idea prudente.

El sarcófago de Tutankamón estaba lejos de encontrarse en perfecto estado cuando él fue enterrado. Ni siquiera estaba de una sola pieza; el cuerpo se había tallado de un solo bloque de cuarcita amarilla, mientras que la tapa inclinada se había hecho de granito rojo pintado de amarillo, en un burdo intento de que combinase con la base. La tapa estaba decorada con un disco solar alado en el lado de la cabeza, y tres líneas verticales de texto funerario jeroglífico. La base, que también contenía textos jeroglíficos, estaba protegida por cuatro diosas funerarias talladas en bajorrelieve, una en cada esquina. Isis (noroeste), Neftis (sudoeste), Serket (sudeste) y Neit (nordeste) permanecían de pie con las alas extendidas de modo que rodeaban completamente el sarcófago, abrazando y protegiendo a Tutankamón. Su papel, como cuatro guardianas de los muertos, era antiguo y ya estaba bien establecido en el Reino Antiguo. Sin embargo, está claro que la base ha sufrido una alteración excesiva, y que las cuatro diosas originalmente contaban con brazos humanos, en lugar de alas con plumas. Esto sugiere que fueron concebidas como mortales, quizá reinas, y que se volvieron divinas tras el cambio de creencias religiosas oficiales en la primera parte del reinado de Tutankamón. Se puede extraer un paralelismo con el sarcófago de Ajenatón, muy dañado, del cual se recuperaron algunos fragmentos en la tumba real de Amarna. La religión sin mitos de Ajenatón negaba la existencia de las deidades tradicionales, y su sarcófago estaba protegido por cuatro imágenes de su consorte, Nefertiti, de pie en las esquinas. El estatus de Nefertiti en ese contexto es discutible. ¿Sería la protectora del ataúd de su marido, en su papel de esposa consciente de sus deberes, o más bien una diosa viviente? En cualquier caso, este paralelo sugiere que el sarcófago de Tutankamón, si en realidad estaba destinado a él, podría haber ostentado cuatro imágenes protectoras de su consorte, Anjesenamón.[111]

Textos e ilustraciones de Tebas y Amarna confirman que Anjesenamón, antes conocida como Anjesenpatón, era la tercera de las seis hijas supervivientes de Ajenatón y su consorte Nefertiti. En Amarna aparecía regularmente de niña en grupos familiares «informales» con sus padres y hermanas. Aquí, como todas las princesas, muestra una cabeza curiosa, alargada, en forma de huevo; el huevo es un potente símbolo de creación que sirve para conectar a la familia semidivina de Ajenatón con su dios. Como nació antes del final del año 7 de Ajenatón, y probablemente un año o dos antes incluso, Anjesenamón debía de ser aproximadamente seis años mayor que Tutankamón. Suponiendo que se casaran cuando él se convirtió en rey, es probable que él tuviese ocho años y ella catorce.

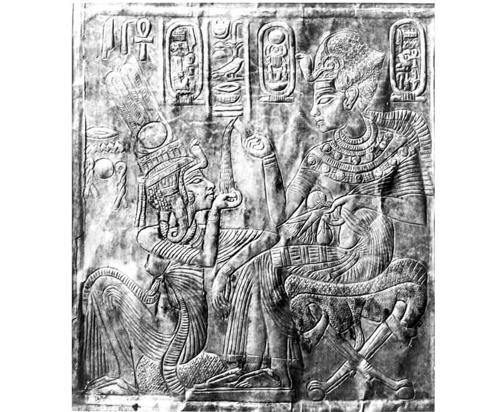

Después de la ascensión de Tutankamón al trono, Anjesenamón, con la cabeza devuelta a sus proporciones normales, se convirtió en una reina poderosa y conspicua en la tradición de su madre Nefertiti y su abuela Tiya. Aparece en un cierto número de monumentos de Tutankamón, mientras una estatua de la diosa Mut, recuperada del templo de Luxor, tiene lo que los expertos en arte han identificado como «cara de Anjesenamón» (imagen n.o 10). Dentro de la tumba de Tutankamón, Anjesenamón aparece en varios de los objetos funerarios de su marido. En el panel frontal de la parte posterior del «Trono Dorado», por ejemplo, uno de los cuatro tronos de Tutankamón, vemos lo que Carter describe como

… una de las salas de palacio, una habitación decorada con pilares con guirnaldas de flores, cenefas de ureos (cobras reales) y frisos de paneles convencionales «empotrados». A través de un agujero del techo, el sol envía sus rayos protectores y dadores de vida. El rey mismo está sentado en una postura poco convencional, sobre un trono acolchado, con el brazo pasado descuidadamente por el respaldo. Ante él se encuentra de pie la figura infantilizada de la reina, aparentemente dando los últimos retoques al arreglo personal del rey: en una mano tiene una jarrita pequeña de perfume o de ungüento, y con la otra suavemente le frota el hombro o le añade un toque de perfume al cuello. Una composición sencilla y hogareña, pero ¡qué bien se relaciona con la vida y los sentimientos, y qué sensación de movimiento da![112]

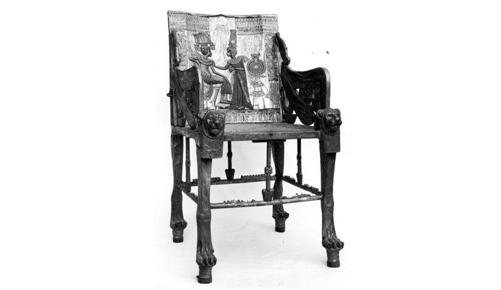

Ese trono fue recuperado, envuelto en lino, de detrás del lecho de hipopótamo, en la Antecámara. Sin embargo, quizá no fuera ésa su ubicación original. Carter creía que lo colocaron allí los restauradores de la 18.a dinastía.[113] Midiendo más de un metro de alto, es una silla de madera con un panel posterior sólido, ligeramente inclinado, brazos, paneles laterales calados y cuatro patas talladas que parecen las patas delanteras de un león. Dos cabezas de león talladas sobresalen orgullosamente de la parte superior de las dos patas delanteras. Originalmente esas patas habían estado conectadas con una talla que representaba la «unificación de las dos tierras», pero las rompieron los antiguos ladrones de tumbas. La silla estaba cubierta de láminas de oro y plata y tenía incrustaciones de gemas de colores, cristal y fayenza.

Como la mayoría de los antiguos egipcios se sentaban en el suelo o en taburetes bajos, las sillas eran un artículo de lujo, indicativo no sólo de riqueza, sino también de poder. Por tanto, era un objeto muy adecuado para mostrar la propaganda oficial. Esta pieza claramente tiene sus raíces artísticas en la teología de Amarna, aunque se ha hecho un intento serio de adaptarla a la nueva ortodoxia. Los dos paneles laterales muestran ureos alados llevando la doble corona del Alto y el Bajo Egipto; en esos paneles, el nombre de Tutankamón aparece como «Tutankatón». El panel central trasero muestra la escena descrita por Carter. Anjesenamón está de pie aplicando ungüento a su marido, que está sentado en una silla muy historiada. Por encima de la pareja real brilla el disco del sol, y sus largos rayos acaban en unas manos pequeñas, de tipo humano. Más que una «composición sencilla y hogareña», Anjesenamón está representando aquí el papel de Weret-Hekau, «grande de la magia», una diosa fuertemente ligada a la coronación y las coronas del rey.[114] Está claro que esta escena se ha alterado; los tocados reales, por ejemplo, interrumpen los rayos del sol, y probablemente son añadidos posteriores. Los nombres de la pareja real se dan en su forma posterior, basada en Amón, pero parece que se han alterado cambiando la antigua forma basada en Atón. Parece que esta pieza se hizo poco después de subir al trono el rey (¿o se hizo para un rey distinto?) y luego se adaptó más o menos para que conviniera a las necesidades de Tutankamón.

11. «Trono dorado» de Tutankamón.

La «pequeña capilla dorada» descubierta también en la Antecámara, junto al lecho de hipopótamo, estaba decorada con escenas domésticas más agradables aún:

… representando, de una forma deliciosamente ingenua, un cierto número de episodios de la vida diaria del rey y la reina. En todas esas escenas la nota dominante es la relación amistosa entre marido y mujer, la amistad nada cohibida que marca la escuela de Tell el Amarna.[115]

Carter se olvida de nuevo de la norma fundamental de que el arte real no se encargaba nunca por su valor decorativo. El arte, como la escritura, eran medios de reforzar la verdad o, si era necesario, medios de corregir la historia y crear la verdad. Ninguna pieza de arte oficial egipcio puede tomarse nunca al pie de la letra, por muy informal que nos pueda parecer, y sólo en los grafitos garabateados y en las ocasionales figuras que aparecen en tumbas privadas podemos captar un atisbo de la vida que realmente se vivía. Mirando de nuevo el catafalco, vemos que representa a Per-Wer, morada de la diosa buitre Nejbet. Esencialmente se trata de una caja dorada con doble puerta (que mide 50,5 × 26,5 × 32 cm) con la tapa inclinada, montada sobre un trineo. En el interior de esa caja, Carter descubrió el pedestal de ébano para una nueva estatua desaparecida, partes de un corselete y un collar de cuentas que llevaba un amuleto de Weret-Hekau, y que aparece como serpiente con cabeza humana que amamanta al Tutankamón en miniatura y le prepara para su coronación. Weret-Hekau era sólo una de las diversas diosas, incluidas Hathor, Isis y Neit, que podían asumir el papel de madre del rey y, al hacerlo, transmitirle el derecho a gobernar a través de su leche. Ella personificaba la magia de las coronas reales y, como podía servir también como los ureos, podía considerarse un aspecto de la diosa cobra Wadjet.

12. Tutankamón y Anjesenamón representados en la «pequeña capilla dorada».

La caja se había enyesado y luego cubierto de una gruesa lámina de oro. Dieciocho escenas grabadas en la lámina de oro muestran a Anjesenamón asumiendo un papel sacerdotal ante su marido sentado. Ella vierte líquido en su vaso ceremonial y, al hacerlo, asume el papel de Weret-Hekau. En otras escenas adopta las posturas tradicionales de la diosa Maat, personificación divina de la verdad (maat) y compañera constante del rey, cuando se agacha a los pies de Tutankamón para recibir el agua que él vierte en sus manos o le pasa una flecha para que dispare a los pantanos. Las escenas aparentemente sencillas e íntimas probablemente podrían leerse como una confirmación del papel de la reina a la hora de apoyar a su marido en sus deberes reales. Más específicamente, parece que ella le está preparando para su coronación y su participación en las ceremonias del Nuevo Año. Anjesenamón le sirve como representante terrenal de Maat, o de la diosa Hathor/Sejmet, mientras que Tutankamón es presentado como el hijo de Ptah y Sejmet, el hijo de Amón y Mut, y con la imagen de Ra.[116] Aquí, en la «pequeña capilla dorada», tenemos la confirmación, si es que la necesitábamos, del papel fundamental e importante representado por Anjesenamón a lo largo de todo el reinado de Tutankamón y quizá incluso más allá.