Pérdida

Vimos con bastante claridad que ante nosotros teníamos un trabajo muy duro, y que habría que eliminar muchos miles de toneladas de restos superficiales antes de poder esperar encontrar algo, pero siempre existía la posibilidad de que una tumba nos recompensara al final, y, aunque no hubiese nada más en lo que basarse, era una posibilidad por la que creíamos que valía la pena arriesgarse. De hecho, obtuvimos mucho más, y aun a riesgo de que se me acuse de clarividencia post actum, afirmaré que teníamos claras esperanzas de encontrar la tumba de un rey en particular, y que ese rey era Tut.ankh.Amen.

HOWARD CARTER[8]

La supervivencia de la tumba de Tutankamón casi intacta fue el resultado de una afortunada combinación de causas naturales y humanas. Pero, contrariamente a la percepción del público, su redescubrimiento en 1922 sí fue un acto deliberado: la culminación de un trabajo arqueológico detectivesco muy bien razonado. Cuando Howard Carter empezó a excavar en el Valle de los Reyes, Tutankamón era un faraón prácticamente desconocido de finales de la 18.a dinastía, que se había omitido en la historia oficial egipcia, y sin embargo había dejado los monumentos e inscripciones suficientes para confirmar su existencia. Su «tumba» (la KV 58) ya había sido descubierta y publicada: su cuerpo nunca se encontró.[9] Carter no podía aceptarlo. Negándose a creer que el Valle hubiese entregado ya todos sus secretos, e incapaz de aceptar que la exigua KV 58 hubiese sido una tumba real, o incluso un enterramiento real secundario, Carter decidió encontrar al rey perdido. Para comprender el camino recorrido por Carter hasta Tutankamón tenemos que remontarnos al Valle de los Reyes a principios de la 18.a dinastía.

Durante muchos siglos, los reyes egipcios quisieron ser enterrados y ser recordados en enormes complejos de pirámides elevadas en los vastos cementerios del desierto, en el norte de Egipto. Esos complejos incluían tanto la tumba donde descansaba el cuerpo como el templo donde se hacían ofrendas regulares a los muertos. Luego, a principios de la 18.a dinastía, aproximadamente en 1550 a. C., se abandonaron los complejos de pirámides a gran escala. Los reyes se construirían a partir de entonces dos monumentos funerarios totalmente separados. Sus cuerpos momificados serían enterrados en relativo secreto, en tumbas excavadas en la roca como túneles en el Valle de los Reyes, en la orilla izquierda del Nilo, en la ciudad sureña de Tebas. La montaña de Tebas (el Qurn, o «cuerno», en árabe moderno), que se alzaba hasta formar un pico escarpado por encima de la nueva necrópolis, serviría como pirámide natural, manteniendo un nexo con las creencias del pasado, para aquellos que lo desearan. Al mismo tiempo, un templo conmemorativo altamente visible, apropiadamente situado en la frontera entre la tierra cultivada, hogar de los vivos, y el desierto estéril, hogar de los muertos, serviría como foco público accesible para el culto mortuorio real. Allí, los reyes muertos recibirían, hasta el final de los tiempos, las ofrendas necesarias para asegurarse su existencia después de la muerte.

No queda claro del todo por qué los faraones instigaron una ruptura tan grande con la tradición, pero parece probable que contribuyeran a ello diversos factores. Los reyes de la 18.a dinastía procedían de Tebas, y como eran sureños, quizá desearan un enterramiento más cercano al de sus reverenciados antepasados de la 17.a dinastía (reyes de Tebas, pero no del conjunto de Egipto), que habían elevado pirámides pequeñas y empinadas en el cementerio de Dra Abu el-Naga, en la orilla occidental de Tebas. Su creciente devoción a Amón, deidad patrona de Tebas, contribuyó casi con toda certeza a su decisión: mientras los campos de pirámides del norte se habían asociado mucho con el culto del dios sol Ra, de Heliópolis, las nuevas tumbas y templos conmemorativos pertenecían a un paisaje enorme y sagrado que incorporaba en la orilla occidental el extenso complejo de templos de Karnak y el más pequeño de Luxor, dedicados a Amón. Ra no había quedado olvidado, desde luego (los egipcios seguían siendo politeístas), pero en general se veía a Amón como el dios principal del Estado de la 18.a dinastía. Consideraciones más prácticas (coste y seguridad) también debieron influir en la decisión. Mientras los complejos de pirámides habían resultado ser extremadamente caros de construir y mantener, las tumbas al nuevo estilo no requerían prácticamente materiales y empleaban una fuerza de trabajo mucho más pequeña: un puñado de artesanos especializados solamente, a diferencia de las decenas de miles de trabajadores temporales no especializados necesarios para construir una pirámide. El problema de alimentar y acoger a todos esos trabajadores (una pesadilla logística para los constructores de pirámides) se resolvió rápidamente. En el reinado de Tutankamón, los trabajadores de las tumbas reales, conocidos como «Sirvientes en el Lugar de la Verdad», eran empleados estatales a tiempo completo, que recibían un salario generoso. Ellos y sus familias vivían una vida modesta en Deir el-Medina; una ciudad en la orilla oeste construida ex profeso para acomodar a los trabajadores más eventuales empleados en las primeras tumbas de la 18.a dinastía. Mientras tanto, los muchos cientos de trabajadores requeridos para construir los templos conmemorativos de piedra se podían alojar a plena vista del público en general, junto al templo, al lado de las tierras cultivadas y el agua y los suministros de comida, y lejos del precioso cementerio.

La seguridad de la necrópolis sería siempre un tema importante en una tierra en que la élite insistía en ser enterrada con una gran variedad de objetos valiosos. Ineni, arquitecto de Tutmosis I, el primer rey que se sabe que fue enterrado en el Valle, subraya esta preocupación cuando nos dice en la pared de su propia tumba (TT81) que «supervisó la excavación de la tumba en el acantilado de Su Majestad, solo, sin que nadie le viera y nadie le oyera». El Valle era la ubicación ideal para un cementerio secreto: remoto y de difícil acceso para un forastero, había que llegar hasta allí o bien a través de la estrecha y protegida entrada del Valle, o bien bajando por una pendiente endiablada y cubierta de guijarros. La debilidad principal siempre procedería de los trabajadores de la tumba, que tenían tanto el conocimiento como las habilidades prácticas para robar a los reyes a los que acababan de enterrar. La reducción del número de trabajadores fue, por tanto, una gran ventaja: cuantas menos personas supieran de las tumbas y su contenido, mejor. Se aplicaron unas estrictas medidas de seguridad: la entrada y salida del Valle estaba controlada, y se entregaban todas las herramientas de metal al final de cada turno. Después de que se bloqueasen las puertas de la tumba, se cubrían de yeso y se sellaban con uno o más sellos oficiales de la necrópolis. Ningún sello podía evitar que los ladrones entrasen en la tumba (aunque, como el sellado era un acto ritual, podía causar dudas debido a la superstición), pero cualquier manipulación resultaría obvia para los inspectores que patrullaban regularmente el cementerio buscando señales de daños. Las tumbas violadas se hacían aparecer intactas superficialmente de nuevo. Si no se podían evitar los robos, al menos se podían ocultar, permitiendo así a los funcionarios de la necrópolis fingir que todo iba bien.

Como autoproclamado devoto de Amón, Tutankamón desearía sin duda ser enterrado junto a sus antepasados o bien en el Valle de los Reyes o en su filial, el Valle Occidental. No era simplemente una cuestión de acomodarse a la tradición de la 18.a dinastía, aunque ésa habría sido sin duda una importante consideración para un rey que se promocionaba como restaurador de los valores religiosos y reales tradicionales. Los cementerios tenían su propia y potente magia, y los reyes muertos, ahora con los dioses, tenían espíritus poderosos que podían beneficiar a otros. El enterramiento entre sus divinos antepasados, por tanto, ayudaría al recién difunto Tutankamón a conseguir su propia vida después de la muerte. Podemos suponer que Tutankamón habría deseado construir su tumba en el Valle Occidental, junto a la de su reverenciado abuelo, Amenhotep III (KV 22) y podemos esperar razonablemente que se hubiesen empezado los trabajos de su tumba lo antes posible en su reinado: ningún rey quería correr el riesgo de morir sin tener un hogar seguro para su cuerpo. Como Tutankamón inicialmente gobernó desde Amarna, una ciudad con su propio cementerio real, eso sugeriría que los trabajos en su tumba tebana empezaron durante los años 2 o 3 de su reinado, poco después de abandonar Amarna. Como había habido un lapso de veinticinco años en el programa de construcciones del Valle, las cosas quizá se iniciaran muy despacio, pero sus trabajadores debieron de tener siete u ocho años para construir su último lugar de reposo.

Fuera cual fuese su intención, ahora sabemos que Tutankamón no fue enterrado en una espléndida tumba real en el Valle Occidental. Fue enterrado, por el contrario, en una estrecha tumba no real excavada en el suelo del valle principal (KV 62). La explicación más aceptada es que Tutankamón sencillamente murió demasiado joven para realizar sus ambiciosos planes. La tradición sólo permitía setenta días en la casa de embalsamar antes del funeral, y ese tiempo no bastaba para hacer practicable su tumba todavía inacabada. Tutankamón, por tanto, tuvo que ser enterrado en una tumba sustitutoria… probablemente la tumba que su sucesor, el anciano cortesano Ay, había estado preparando para sí mismo.

Sin embargo, podemos cuestionar esa suposición de que los constructores de Tutankamón no tuvieron tiempo para hacer habitable la tumba que él había elegido. Tres décadas después de la muerte de Tutankamón, Ramsés I, de la 19.a dinastía, gobernó sólo durante dos años, y sin embargo sus arquitectos pudieron adaptar su tumba inacabada (KV 16) para acomodar su entierro de manera apropiada y regia; el bisnieto de Ramsés, Merenptá, gobernó sólo diez años (el mismo tiempo que Tutankamón) y fue enterrado en una tumba magnífica (KV 8). Parece mucho más probable que Ay, tras heredar el trono ya de anciano, y dándose cuenta de que se le acababa el tiempo, hizo un movimiento estratégico. Sólo cuatro años después de la muerte de Tutankamón, Ay fue enterrado en una tumba espléndida pero inacabada, en el Valle Occidental (KV 23), cerca de la tumba de Amenhotep III. Parece razonable suponer que igual que Tutankamón fue enterrado en la tumba destinada a Ay, éste fuese enterrado en la tumba destinada a Tutankamón. Es posible incluso que la KV 23 fuese iniciada originalmente para Amenhotep IV, hijo de Amenhotep III, antes de que éste cambiase su nombre a Ajenatón y trasladase su corte y su tumba a Amarna.

La tumba era el aspecto oculto de la disposición funeraria de Tutankamón. El aspecto visible (su templo conmemorativo) habría estado situado entre la hilera de templos que se encontraban en la orilla occidental tebana, al borde del desierto. Pero ese templo, junto con muchos otros, se desvaneció hace mucho tiempo, y sus valiosos bloques de piedra fueron reciclados en posteriores edificios. Docenas de bloques dinásticos se han recuperado de casas medievales en la orilla oriental, junto al templo de Luxor. Algunos de ellos datan del reinado de Tutankamón, y quizá tuviesen su origen en su templo conmemorativo, aunque es posible también que llegasen de un edificio aparte de la orilla este, la «Mansión de Nebjeperura en Waset [Tebas]», que ahora sabemos que fue construida por Ay en memoria de Tutankamón, y que ha desaparecido. Los bloques tallados muestran a Tutankamón en acción: yendo en procesión por el río, haciendo ofrendas, purificando estatuas y conduciendo a sus tropas en campañas contra los enemigos tradicionales de Egipto, los nubios (al sur) y los asiáticos (al este).[10]

El ruinoso Templo de Ay y Horemheb proporciona una valiosa clave para situar el templo perdido de Tutankamón.[11] Situado en la orilla occidental, cerca de los restos del templo conmemorativo de Tutmosis II y del templo mucho más intacto del rey Ramsés III de la 20.a dinastía, contenía un par de estatuas colosales de cuarcita roja estropeadas, talladas originalmente para Tutankamón y luego inscritas por Ay y usurpadas finalmente por el sucesor de Ay, Horemheb. Hoy en día esas estatuas se encuentran en el Museo de El Cairo y en el Instituto Oriental de Chicago. Es probable que Ay cogiese esas estatuas del templo de Tutankamón que, dado el tamaño y el peso de los colosos, presumiblemente estaría cerca: o bien en el edificio en ruinas conocido hoy en día como «Templo Norte», o bien en el «Templo Sur», igualmente en ruinas. Sin embargo, dada la complicada historia de la tumba de Tutankamón, resulta tentador sugerir que el templo de Ay y el de Horemheb podría haber empezado su vida como templo conmemorativo de Tutankamón, antes de ser usurpado por Ay. Aunque se han recuperado del templo unos pocos depósitos de fundación que tienen escrito el nombre de Ay, estos podrían pertenecer perfectamente a una fase posterior de edificación.

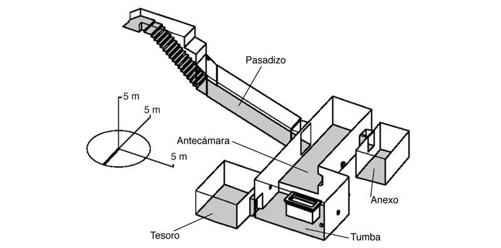

El lugar de descanso de Tutankamón era una tumba no regia excavada en la roca típica de finales de la 18.a dinastía, una de las tres (las otras dos son la KV 55 y la KV 63) talladas en el suelo de caliza del valle principal. Se accedía a ella por un tramo de dieciséis escalones que descendían. Al fondo de las escaleras se abría una puerta a un estrecho pasadizo inclinado (con unas medidas de 8,08 de longitud, 1,69 de ancho y 2 m de alto), que conducía a una segunda puerta.[12] Ésta a su vez conducía a una cámara rectangular (7,85 × 3,55 × 2,68 m), tallada unos 7,1 m por debajo del suelo del Valle, y orientada norte-sur. Esta primera cámara de almacenamiento, llamada «Antecámara» por Carter, permitía el acceso mediante una puerta sellada a una cámara de almacenamiento subsidiaria llamada «Anexo» (4,35 × 2,6 × 2,55 m, orientada norte-sur). El suelo del Anexo estaba casi un metro por debajo del suelo de la Antecámara. La Cámara de Enterramiento (6,37 × 4,02 × 3,63 m) estaba separada de la Antecámara por un tabique de piedra seca enyesada que contenía una puerta oculta. La Cámara de Enterramiento estaba orientada este-oeste, y su suelo también se encontraba casi un metro por debajo del suelo de la Antecámara. Al abrir la Cámara de Enterramiento se encontraba una cámara de almacenamiento secundaria, el «Tesoro» (4,75 × 3,8 × 2,33 m, orientado norte-sur).

1. Tumba KV 62: último lugar de reposo de Tutankamón.

Las tumbas reales de la 18.a dinastía estaban decoradas tradicionalmente con textos exclusivamente reales y escenas tomadas de una colección de escritos religiosos llamada Libros del Más allá o Guías para la Otra Vida. Estos proporcionaban ayuda al rey en su viaje a la vida eterna, recordando la aventura nocturna del dios sol Ra. Cada día, el joven y vigoroso Ra navegaba con su barco por el plácido cielo, llevando la luz a Egipto. Cada noche, ya viejo y frágil, Ra pasaba a su barco nocturno y entraba en el Duat, el mundo oscuro y oculto del sol nocturno. Si todo iba bien, podría renacer en el este al amanecer. En la tumba a pequeña escala de Tutankamón, el pasadizo, la Antecámara, el Anexo y el Tesoro seguían sin enyesar y sin decorar. Sólo la Cámara de Enterramiento estaba enyesada y pintada. Los daños por humedad sufridos por un cierto número de objetos de la tumba sugieren que ese yeso quizá no estuviese seco del todo cuando se selló la tumba; una indicación más de que la tumba se preparó para el rey en el último minuto. La decoración es similar en composición y estilo a la decoración de la tumba de Ay; esto no resulta sorprendente, ya que las tumbas son casi contemporáneas, y parece probable que ambas fueran construidas por el cortesano Maya, «capataz de obras en el lugar de la eternidad», y «capataz de obras en occidente».

Poco después del funeral de Tutankamón, el Valle sufrió una avalancha de robos. La tumba de Tutankamón fue objetivo dos veces, en rápida sucesión. Los primeros ladrones consiguieron romper la puerta bloqueada y enyesada, abrirse camino por el pasadizo de entrada (que se usaba para más almacenamiento) y entrar en la Antecámara. No está claro qué objetos se llegaron a robar. ¿Tuvieron acceso los ladrones a la tumba de manera regular o los cogieron de inmediato? Sin embargo, parece probable que su objetivo fuesen los metales, el cristal y los cosméticos y aceites hechos a base de grasa, de gran valor, que habrían sido robados poco después del funeral, antes de que se pusieran rancios. Los funcionarios de la necrópolis que descubrieron el robo realizaron una restauración somera de la tumba, y luego llenaron el pasadizo de entrada hasta el techo con toneladas de esquirlas de caliza. Pequeños objetos diversos, incluyendo algunos que dejaron caer los ladrones y otros introducidos en la tumba junto con las piedrecillas, se incorporaron accidentalmente al relleno. Finalmente, se volvió a sellar la puerta exterior.

Los guijarros quizá entorpecieron el trabajo de los ladrones, pero desde luego no consiguieron detenerlos. En realidad, parece probable que los mismos hombres a los que emplearon para rellenar el pasadizo volvieran más tarde a robarlo. Haciendo un túnel a través de la parte superior izquierda del pasadizo bloqueado, y luego rompiendo las puertas internas bloqueadas, la segunda banda de ladrones pudo acceder a todas las cámaras. Sin embargo, dado que sólo podían retirarse por aquel estrecho túnel, sólo pudieron llevarse los objetos más pequeños y ligeros. Carter suponía que hasta el 60 por ciento de las joyas de Tutankamón pudieron ser robadas en aquella ocasión, basando su estimación en las etiquetas escritas unidas a las cajas y baúles abandonados. Una vez más, se detectó aquella brecha en la seguridad. La tumba fue restaurada de una manera un poco irregular, las brechas en las puertas internas se volvieron a sellar, el túnel a través del pasadizo se restauró con piedrecillas de color oscuro, y la puerta exterior se volvió a reparar y sellar con el sello de la necrópolis. De modo que podemos suponer que este procedimiento se habría repetido una y otra vez hasta que la tumba hubiese quedado despojada de todos sus objetos de valor, de no haber intervenido la naturaleza.

El Valle de los Reyes es un wadi o antiguo lecho de un río seco. Aunque normalmente disfruta de un entorno seco, con mínimas lluvias anuales, ocasionalmente experimenta intensas tormentas que duran sólo unas pocas horas. Éstas conducen a unas inundaciones súbitas, violentas y destructivas. Después de más de treinta y cinco años viviendo en el Valle de los Reyes o junto a él, Carter recordaba cuatro de esos chaparrones torrenciales (en 1898, 1900, en octubre de 1916 y en noviembre de 1916).[13] Escribiendo a su madre, en octubre de 1918, le describía su efecto:

El Valle de las Tumbas de los Reyes, al que se une el Gran Valle Occidental, en pocos momentos se convirtió en una especie de río montañoso… el torrente cortaba amplios surcos en el lecho del valle y hacía rodar piedras de sesenta centímetros de diámetro. Los nativos que volvían a casa con sus animales no pudieron vadearlo, y quedaron separados de sus hogares.[14]

El 1 de noviembre de 1916, Carter había presenciado cómo el Gran Barranco del Norte (separado del Valle de los Reyes por una delgada cinta de tierra) se llenaba de agua aunque no había llovido: fue el resultado de una tormenta a unos veinticinco kilómetros hacia el noroeste. Observó que, aunque antes del súbito flujo de agua el barranco estaba despojado de vida vegetal, en enero del año siguiente quedó cubierto de plantas con flores que atraían a los insectos. A finales de la primavera siguiente, sin más agua, las plantas e insectos habían desaparecido casi por completo. El Valle y sus bifurcaciones, sin embargo, siempre estaban privados de vida, aun después de haber quedado empapados.

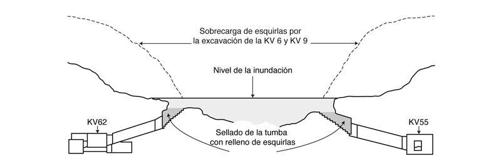

2. Sección del Valle de los Reyes donde se muestra el nivel de la inundación de finales de la 18.a dinastía, que cubre la KV 62 y la KV 55.

Al caer un palmo de lluvia en el alto desierto en cuestión de minutos, el suelo duro y seco no puede absorber el agua generada por la tormenta. Esta agua baja caudalosa por las laderas de la colina, formando grandes corrientes que, arrastrando masas de piedra, arena y escombros, invaden y llenan todas las tumbas que se encuentran en su camino. Cuando las corrientes colisionan entre sí y se mezclan, pierden velocidad lineal, y el Valle central se llena como un lago espumeante. Cuando el agua se escapa del Valle del Nilo, deja tras de sí una dura capa de sedimentos que incorporan barro, creta, esquistos y caliza. Las tumbas quedan rellenas por los residuos y las superficies (muros decorados, techos y columnas) húmedas, manchadas y erosionadas. La expansión de los esquistos y la migración de la sal causan luego posteriores daños cuando se secan los muros. La estadística da que pensar: todas excepto diez de las tumbas del Valle quedaron invadidas por las inundaciones; en los últimos 150 años, un tercio de todas las tumbas conocidas han quedado reenterradas bajo los residuos y la arena; dos tercios de las tumbas todavía contienen residuos de las inundaciones.[15]

Los antiguos egipcios, muy conscientes de los peligros de las inundaciones repentinas en el Valle, intentaron proteger a sus reyes muertos excavando un gran canal de drenaje y erigiendo muros de desviación junto a algunas tumbas individuales. Pero todas las tumbas de los niveles más bajos han sufrido los efectos de repetidas inundaciones. La tumba de Tutankamón, excavada directamente en el lecho de roca del Valle, siempre será vulnerable. Esa vulnerabilidad sigue preocupando hoy en día, cuando los caminos para los turistas y las excavaciones modernas han alterado el paisaje del Valle y elevado los caminos de la crecida. La tumba de Tutankamón recibe ocasionalmente agua de inundaciones por su entrada o por el techo, causando más daños aún.

Unas obras recientes han confirmado que el Valle experimentó una inundación devastadora a finales de la 18.a dinastía. Esa inundación depositó un grueso sedimento que ocultó y protegió la entrada a la tumba de Tutankamón.[16] La tumba desaparecida fue olvidada enseguida. Los constructores de la 20.a dinastía que trabajaban en la tumba de Ramsés VI, casi dos siglos después de la muerte de Tutankamón, desde luego desconocían su existencia, ya que permitieron que los escombros de sus excavaciones se acumularan encima de la entrada de su tumba, y luego construyeron una serie de chozas para los trabajadores encima de aquel mismo montículo.

La seguridad de la necrópolis funcionó bastante bien mientras los faraones retuvieron su autoridad. Las pruebas de la tumba de Tutankamón sugieren que debieron producirse muchos robos e intentos de robo (algo inevitable), pero que estos eran relativamente menores, fácilmente detectados y solucionados, al menos superficialmente. Debemos preguntarnos cuántas de esas brechas en la seguridad de la necrópolis fueron comunicadas a las autoridades. Los reyes de la 19.a dinastía ciertamente pensaban que todo iba bien; abandonaron toda idea de ocultar sus tumbas, y permitieron que sus puertas, hasta entonces discretas, se convirtieran en rasgos obvios y decorativos. Pero entonces, hacia el final de la 19.a dinastía, lo impensable empezó a ocurrir lenta pero fatalmente. Los niveles impredecibles del Nilo llevaron a una elevada inflación y a la escasez de alimentos, y Tebas sufrió ocasionales ataques por parte de los nómadas libios. Como la administración, cada vez más corrupta, no pagaba a los trabajadores de Deir el-Medina, hubo huelgas e inevitablemente un aumento de la criminalidad. A finales de la 20.a dinastía la situación se había deteriorado mucho, y las tumbas reales se enfrentaban a una amenaza grave y continua por parte de bandas bien organizadas y bien informadas que, demasiado a menudo, tenían el respaldo tácito de los funcionarios responsables de custodiar las tumbas. La corrupción se extendió a los niveles más elevados.

En el reinado de Ramsés XI, Tebas se encontraba en un estado de guerra civil. El Valle se había vuelto irremediablemente inseguro, y al borde del desierto, los templos conmemorativos fueron saqueados y despojados de sus objetos de valor. Abandonando su tumba incompleta (KV 4), Ramsés huyó hacia el norte. Allí, habiéndosele negado el acceso a su lugar de enterramiento ancestral, podemos razonablemente pensar que ordenó la construcción de una nueva tumba, más segura. Esa tumba todavía no se ha descubierto, pero dada la obvia devoción de Ramsés al dios Ptah, deidad patrona de Menfis, parece probable que fuese enterrado en algún lugar cerca del templo menfita de Ptah. Los reyes sucesivos siguieron su precedente y construyeron tumbas dentro del recinto de sus templos del norte. Allí, los sacerdotes podían custodiar sus tumbas noche y día.

Smendes, fundador de la 21.a dinastía, gobernó el norte de Egipto desde la ciudad de Tanis, en el Delta, mientras el general tebano y sumo sacerdote de Amón, Herihor, y sus descendientes gradualmente iban controlando el sur. A los sumos sacerdotes correspondía la responsabilidad de restaurar y mantener las tumbas saqueadas del Valle de los Reyes. Fue una tarea que consumió mucho tiempo, cara e infructuosa: al final debió de quedar claro a todo el mundo que en cuanto se llevaran a cabo los enterramientos, empezarían de nuevo los robos. De modo que los funcionarios de la necrópolis decidieron un atrevido cambio de táctica. Si la promesa de los tesoros ocultos atraía a los ladrones a las tumbas, el anuncio bien publicitado de la retirada de esos tesoros eliminaría la tentación. Y como elemento añadido, los objetos de valor recuperados de las tumbas podían usarse para hinchar los exhaustos cofres del tesoro estatal.

Las tumbas reales fueron abiertas oficialmente y se retiraron sus contenidos. A los reyes y sus parientes más cercanos se los sacó de los sarcófagos y se los trasladó a unos talleres funerarios dentro del Valle. Allí los despojaron de sus vendas y joyas originales, los volvieron a envolver, etiquetar y colocar en ataúdes de madera sencilla. Las momias (que ya no eran una tentación para nadie) se almacenaron en cámaras salpicadas por toda la necrópolis. De vez en cuando se inspeccionaban esas colecciones, se trasladaban y se acumulaban, hasta que quedaron sólo dos importantes depósitos reales: uno en la tumba familiar del sumo sacerdote Pinodjem II, en Deir el-Bahri (DB 320) y otro almacenado en la tumba de Amenhotep II (KV 35).