1

«Lo recordaré siempre porque fue simple y sin circunstancias inútiles». (Casa tomada, Julio Cortázar)

Espero no haber malgastado esa frase a estas alturas del libro.

2

Entonces nos despertamos.

Ella sonrió.

Salimos del coche, nos apoyamos ambos en la carrocería. Mientras comíamos lo que nos quedaba: medio paquete de galletas, 3 melocotones y agua, decidimos que el letrero que nos advertía de la existencia de una penitenciaría al final de la carretera era lo suficientemente disuasorio. No íbamos a continuar.

El sol, rasante, alargaba la sombra del coche y la fundía con las nuestras sobre una extensa capa de matorrales. Lo que yo vi allí proyectado, en la combinación de las sombras de nuestros cuerpos con la del coche, era claramente la cabeza de un gato. Comentamos qué estaría haciendo en ese momento nuestra gata.

Mientras ella, sentada en el capó, apuraba la última galleta entré, giré la llave del contacto; el indicador de combustible subió justo por encima de la zona de la reserva. Arranqué. Al sonido del escape varios pájaros de pequeño tamaño salieron de entre la maleza y volaron unos metros con la torpeza de un objeto lastrado antes de caer de nuevo. Calenté el motor con acelerones. Ella, aún fuera, se levantó la falda, se quitó las bragas y cogió otras de la bolsa. Tiró las usadas. Se quedaron prendidas al tapiz de matorrales.

3

Rodamos por carreteras que ya conocíamos y al cabo de 3 horas llegamos a la principal. No tardó en aparecer una Shell. Repostamos, tomamos algo en la cafetería, descafeinados con bollería y agua mineral de una marca muy rara. Sentados en la mesa, junto a la puerta, vimos pasar muchos camiones. Frigoríficos, madereros, areneros, algunos que ni sabíamos qué transportaban, y otros que transportaban cosas que jamás hubiéramos imaginado que pudieran transportarse, como por ejemplo, un edificio entero de ladrillos, de 3 pisos. Ella se preguntó si sus habitantes irían dentro.

Observamos que los camioneros vestían camiseta, y sólo cuando se bajaban de la cabina descubrías que sus peludas piernas únicamente estaban cubiertas con calzoncillos tipo slip. Nos reímos varias veces a su costa.

4

Está bastante claro que la modalidad más arraigada de chabolismo, no sólo permitido sino fomentado por las autoridades, son los campings. Jamás habíamos pisado uno salvo hacía años, cuando en un lugar al norte de Italia no habíamos encontrado hotel y sólo un camping fue la solución por un día. Juramos no volver a hacerlo.

Por eso me extrañó que ella me propusiera parar en uno al poco tiempo de continuar rodando. No esgrimió justificación alguna. Sólo dijo,

—Mira —señalando con el dedo el letrero.

E instintivamente di un volantazo. Me extrañó también que yo no pusiera ninguna pega.

5

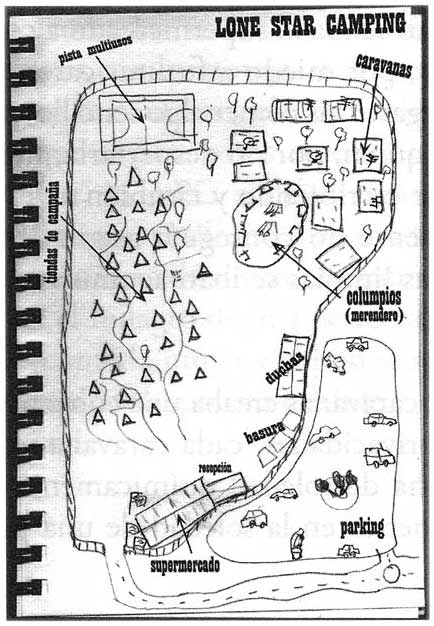

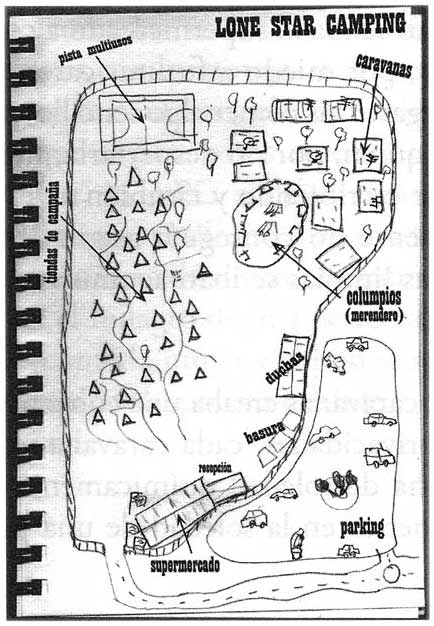

El camping era la idea que más o menos todos tenemos de un camping, lo que viene a demostrar que el pensamiento y la naturaleza son la misma cosa. Zona de duchas, zona de árboles, zona de tiendas de campaña, zona de caravanas, una recepción y un pequeño supermercado.

Se ve mejor en un croquis que dibujé aquellos días:

6

Alquilamos una caravana situada en el límite de la propiedad (ver croquis), color crudo y con una mesa comedor convertible en cama.

A nuestra derecha una familia con un hijo, que gritaba por cualquier asunto menor, a nuestra izquierda una pareja de jóvenes alternativos con rastas que daban el coñazo con un par de tambores africanos de imitación. Al frente, una caravana vacía, y a nuestra espalda, la valla que separaba el camping de una extensión de tierra cultivada.

Los días se sucedieron.

Ella iba a la playa por la mañana, muy temprano, y cuando empezaba a llenarse de gente regresaba y desayunábamos juntos; yo me acababa de levantar. Después me sentaba dentro a leer y ocasionalmente a escribir en la mesa plegable, y ella salía fuera a tomar el sol y ver las nubes; después se iba al supermercado a comprar lo que hiciera falta y, por miedo a futuras carestías, venía con un lote de bragas. Tras comer algo sencillo, ella dormía un rato y era yo quien, por no despertarla, me sentaba fuera a continuar escribiendo y también a ver pasar las nubes; últimamente no conseguía asignarles formas. Los lotes de bragas limpias se iban acumulando bajo la mesa-cama.

El damero de caravanas creaba una concentración impresionante de privacidades, cada caravana venía a ser una sustancia hecha de soledad químicamente pura. Es casi imposible penetrar en la soledad de una persona, y aún más en la de una caravana llena de personas. Tribus, píldoras de distintos colores.

A veces yo también me quedaba dormido con una copa de vino en la mano mientras ella roncaba dentro. Antes de ponerse el sol ella me avisaba y nos íbamos a bañar; ya casi no había gente, y la que quedaba eran meras siluetas, tibios trozos de carbón, productos de la deflagración del día.

Algunas veces cenábamos sobre la arena un par de bocadillos y bebíamos vino que ella metía en una cantimplora comprada en la tienda de souvenirs; otras, regresábamos a la caravana y hacíamos fuera una parrillada. Ella se acostaba temprano, yo me quedaba pasmado ante una pequeña tele a pilas hasta que terminaba la programación. Me gustaba, sobre todo, un programa que presentaba Rafaela Carrá; la diosa del teléfono parecía no haber envejecido.

Una de esas noches oí una conversación en la caravana contigua. El padre les decía a la mujer y al hijo que le habían contado que un escritor, el cual llevaba años intentando escribir una novela, estaba hospitalizado en estado muy grave porque durante los últimos 2 años había estado comiéndose su ordenador pieza a pieza. Las trituraba para espolvorearlas en las ensaladas, o hervía los trozos más grandes con los potajes de lentejas, y después las ingería. Según le contaron, el escritor lo había justificado diciendo que si para otros escritores todo el éxito está en la máquina, en el PC, si de allí dentro sacaban los otros su materia prima, si allí se hallaban todas las letras y el misterioso mecanismo de sus combinaciones, tal vez así se operaría en él el milagro de una perfecta combinación de palabras. Oí cómo la mujer y el hijo se reían del cabeza de familia, tomándolo por un crédulo.

Yo sí le creí.

7

Una de las cosas que más me atraía de sentarme por las tardes a leer y escribir fuera era no leer y no escribir: tener una intención inicial y después reorientarla, practicar esa desviación; acceder a la escala de los juegos.

Una vez había leído en un libro de Thomas Bernhard que un tipo se tumbaba en la cama y se quedaba con sus extremidades orientadas al infinito. Es algo en lo que pensé muchas veces estando allí sentado. Cerraba los ojos y reordenaba mis miembros bajo la suposición de que al moverlos en una continua rotación tipo radar encontraría la orientación del infinito; sabía que de pronto sentiría un tirón en la dirección de mis brazos y piernas cuando lo encontrase.

8

Una mañana ella tardó más de la cuenta en regresar de la playa. Me cansé de esperar y desplegué la pequeña mesa de plástico fuera. Me senté a un lado. No delante, ni detrás, sino justamente a un lado de la mesa, de manera que éramos: la puerta abierta de la caravana, la mesa, y yo; me pareció una excelente composición. Encendí un Lucky, saqué la cafetera, me volví a sentar.

Por puro juego, comencé a concentrarme sólo en los sonidos del camping. No cerré los ojos, pero me concentré. Del potaje que era aquella suma de interferencias de ruidos comenzaron a separarse capas horizontales de sonido, lonchas verticales de sonido, pesadas masas de sonido, burbujas sin peso de sonido, estrellas de sonido que brillaban 1 nanosegundo antes de desaparecer, distinguí también el sonido del crepitar de unas hojas, el sonido de un tenedor que cae sobre una mesa varias caravanas más allá, el de un pájaro que picotea el hueso de un melocotón, el de un bebé diciendo algo así como mamá, el del esfuerzo del tensado del cable que sostenía la bandera italiana junto a la recepción, el crujir de una bolsa de gusanitos por efecto del calor en una estantería del supermercado, y más que no recuerdo. Percibí el cosmos único y singular que constituía el camping; cualquier camping.

Se me ocurrió una idea.

Consistía en vagar por entre las tiendas, bungalows, caravanas, o el supermercado, con una cámara de fotos, y a personas escogidas al azar preguntarles por qué habían venido al camping, que me dijeran el lugar o rincón donde existía el sonido preferido para ellos, que me dibujaran en un papel el camino para llegar a ese lugar partiendo desde donde estábamos, y después proponerles que fuéramos a ese sitio, a la fuente del sonido elegido, y me permitieran hacerles en ese lugar una foto que llevaría por título, por ejemplo, «Foto del sonido de un árbol», o «Foto del sonido de mi ventana». Con el resultado haría un catálogo: en la página de la derecha, la foto, en la página de la izquierda, el dibujo de la ruta que hubiera dibujado a mano el amable voluntario, y debajo de ambas páginas la descripción del evento, los datos personales y el porqué de la elección de ese lugar y no otro. El resultado sería una especie de «mapamundi visual de sonidos de un camping».

Quieto en la silla, al lado de la mesa, le di vueltas al asunto. Realmente, pensé, un camping puede estar lleno de lugares maravillosos, desde la ligera asimetría de los cuadros dé un mantel a un pino lleno de inscripciones a navaja. O el basurero, con su fauna y flora transformando continuamente el paisaje.

En realidad, el camping era el sitio ideal para acometer ese experimento: la máxima concentración de personas, cada una con sus correspondientes planetas y satélites, que se pueda encontrar por metro cuadrado.

Cogí la cámara, enchufé la batería para cargarla, y fui al súper a comprar folios en blanco y un par de lápices.

Nunca entiendo por qué la gente idea cosas y después no las hace, no lleva a cabo sus proyectos. Eso es un crimen.

Cuando ella llegó ya eran las 2 de la tarde. Se había entretenido en el súper porque no había bragas y el camión de reparto estaba a punto de llegar, así que decidió esperar por no hacer el mismo camino 2 veces.

Mientras hacíamos una tortilla —yo pelaba y batía y ella freía—, le conté mi idea de las fotos de sonidos; le pareció ideal. Aliñamos la ensalada.

9

Por orden cronológico:

1) Tal vez el Dios que vemos, el Dios que tiene la última palabra cada día es solamente un sub-Dios. Tal vez haya otro Dios por encima de ese sub-Dios que durante un rato divino está ocupado en otros asuntos pero que volverá más tarde, y que cuando venga cogerá por la oreja al sub-Dios y le dirá: Mira, mira a ese gordo. ¿Qué te ha hecho? ¿No ha sido lo bastante humilde? ¿No notaste que necesitaba atención? ¿No te diste cuenta de que sus días se sucedían como una larga pesadilla? (George Saunders, «El presidente de 200 kilos», Guerracivilandia en ruinas, Mondadori).

2) Descabezado: Eliminación de toda copa, con el fin de rejuvenecer la planta al provocar la emisión de nuevas ramificaciones sobre las cuales, más adelante, se intervendrá siguiendo las reglas habituales. (Fausta Mainardi, Guía ilustrada de la poda, Vecchi).

3) Podría hacerse un bonito programa concurso tipo Gran Hermano con esta idea: cada semana los concursantes vivirían en una isla donde las reglas vendrían impuestas por la teoría filosófica de algún autor. En la semana Spinoza habría que encontrar a Dios en todas las cosas (…) En la semana Nietzsche, los concursantes se dividirían en niños, camellos y leones, y tendrían que aprender a volar. En la semana Kierkegaard, aprenderían a solventar todos sus problemas mediante rezos. (Juan Bonilla, Quimera).

4) Imaginemos un cajón de arena dividido por la mitad, con arena blanca en un lado y arena negra en el otro. Cogemos a un niño y hacemos que corra cientos de veces en el sentido de las agujas del reloj por el cajón hasta que la arena se mezcle y comience a ponerse gris. Después hacemos que corra en el sentido contrario a las agujas del reloj: el resultado no será la restauración del orden original, sino un mayor grado de grisura y un aumento de la entropía. (Robert Smithson, Un recorrido por los monumentos de Passaic, Nueva Jersey, Gustavo Gili).

5) Hace treinta años, el conductor podía conservar cierto sentido de la orientación en el espacio. Ante el sencillo cruce de carreteras, una pequeña señal con una flecha confirmaba lo que era obvio. Uno sabía siempre dónde estaba. Cuando el cruce de carreteras se convierte en un trébol, uno ha de girar a la derecha para ir a la izquierda (…) Pero el conductor no tiene tiempo para sopesar paradójicas sutilezas de tan peligroso y sinuoso laberinto. Ella o él confían en las señales que les guían, señales enormes en vastos espacios que se recorren a altas velocidades. (Robert Venturi, Steven Izenour, Denise Scott Brown, Aprendiendo de Las Vegas, Gustavo Gili).

Al final de todas esas citas, el camping había consumido casi 1 mes de nuestras vidas, y nos fuimos. La última fue:

«Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción o alusión total o parcial de este camping, sea por medios mecánicos, químicos, fotomecánicos o electrónicos, así como por reproducciones en maqueta o a escala real sin la autorización del propietario. El camping no devuelve el agua y la electricidad gastadas a sus huéspedes, ni mantiene correspondencia con ellos. El camping no comparte necesariamente las opiniones ni forma de vida de sus clientes una vez se han ido». (La Dirección)

Respecto al proyecto de las fotos de los sonidos, lo fui dejando.

10

En los siguientes días, sin alejarnos mucho de aquella zona, devolvimos el coche y alquilamos otro Lancia un poco más espacioso. Nunca llegué a recordar de qué modelo se trataba.

Cayeron varias tormentas, alguna nos cogió en la playa.

Fuimos haciendo turismo un poco a boleo, y alguna vez más tuvimos que dormir en el coche, pero siempre, insisto, sin alejarnos de la carretera principal. Los pueblos habitados tenían la mayoría de las casas a medio construir, con el ladrillo a la vista. Vivían así por esquivar impuestos de fin de obra.

Otras veces vimos pueblos abandonados, y justo al lado el mismo pueblo, exactamente igual, reconstruido. Pasabas 2 veces por delante de 2 carteles que te anunciaban la entrada a 2 pueblos idénticos. Tampoco entendimos esa duplicación.

Solíamos tomar helados de chocolate belga en las gasolineras y cachondearnos de la indumentaria de las familias playeras. Incluso una vez compramos en un kiosco una especie de lotería italiana, muy básica, de rasca y gana, con pocas combinaciones, por lo que era muy fácil tener suerte. Ella rascó con 1 euro las 3 casillas y salieron los 3 plátanos amarillos que indicaban que habíamos ganado la suma de 200 euros, que decidimos gastar en una cena el 1 de julio, día de su cumpleaños. Elegimos el mejor restaurante que salía en la guía. Llamamos para reservar una mesa en la terraza, situada en la misma acera. De pie, en un centro comercial, mientras ella confirmaba esa reserva por teléfono, vi pasar a 2 mancos.

11

Nuestro aspecto no debía de ser muy bueno, así que el camarero se aplicó toda la cena en maltratarnos con sutiles actitudes en el límite de lo inaceptable. La comida, exquisita.

Ella, tras el postre, cogió el bolso y dijo,

—Voy al lavabo.

Tardaba un poco. Me inquieté. No era yo quien tenía el dinero.

De pronto, la veo aparecer calle abajo, pilotando el coche, me hace una señal para que acuda, me acerco, abre la puerta y tira de mi camiseta para obligarme a entrar. Arranca a toda velocidad.

—Que se fastidien —dijo—, nos cobramos el maltrato.

Le eché una severa bronca; enseguida se me pasó.

Lo que une a las parejas no es el afecto mutuo que se den, ni los planes construidos a medias llevados a buen término, ni compartir una misma vivienda elegida y decorada a medias, ni parir hijos, ni nada de eso que sale en las novelas y películas. Lo que une a las parejas es el sentido del humor. Dos personas, por diferentes que sean, si tienen el mismo sentido del humor sobreviven como pareja.

Era extraño, pero lo que iba escribiendo sin pretensiones fue tomando forma de organismo vivo en mi libreta de espiral cuadriculada. Las cuadrículas eran caravanas y la espiral el tendido eléctrico que las unía y alimentaba.

12

Uno de los hoteles donde nos hospedamos, en un pueblo sin especial atractivo, era propiedad de un matrimonio mayor. Un hotelito producto de la reconversión apresurada de una antigua vivienda en negocio, con papeles pintados de colores chillones en las paredes haciendo formas imposibles. En el comedor aún había restos de lo que en su día había sido un salón-comedor familiar: libros, grandes clásicos de aventuras dispuestos en una vitrina originariamente mueble-bar, una cesta con los hilos de costura, un reproductor de vídeo cubierto con un tapete de ganchillo, y más cosas que no recuerdo.

Los dueños, un matrimonio que nos dio la bienvenida, tras vivir en Nápoles habían venido a retirarse a Cerdeña. Lo supimos porque él, nada más vernos, mostró un verdadero interés por nosotros, así que los 4 días que allí estuvimos llegamos no a intimar, pero sí a coger cierta confianza.

La habitación era pequeña pero estaba muy bien acabada, con detalles como ventana de doble cristal, 2 lavabos en vez de uno o la presencia de un crucifijo sobre la cama con un Jesucristo de cara cómica. Me gustó el diseño de los pomos de las puertas, realmente conseguidos. Parecían una pera.

En el comedor solíamos coincidir con los dueños, así que ya el primer día nos invitaron a sentarnos en su mesa. Éramos los únicos que cenábamos tarde, como ellos.

Al tercer día nos contaron un poco su vida, una vida nada fuera de lo particular, y nos enseñaron álbumes de fotos. En muchas salían ambos retratados. Escenas cotidianas de playa, comidas familiares, bailando en una boda, etc., pero, en todas, la cabeza de ella estaba recortada. Decapitada. Ante nuestra sorpresa, él nos aclaró que ésa no era su mujer actual, sino la anterior, muerta de un cáncer de cérvix en 1993.

—Al casarme con él —se apresuró a decir ella—, pensé que lo más noble era aplicar la tijera a las fotografías, y fue él mismo quien me la proporcionó yéndola a comprar a la papelería.

Juntaron sus manos y las apretaron, pensé en dos mapas arrugados que se entrelazan para romper rutas. Volví a mirar una fotografía de la difunta descabezada, bailaba un vals con el hombre que yo ahora tenía a mi lado. La decapitada lo agarraba por el hombro y, con la otra mano en alto, entrelazaba también los dedos de él. Lo hacía con tal fuerza que me produjo la misma sensación de alguien que a través de una foto deseara regresar a la vida.

Esa noche, ya en la cama, estuvimos comentándolo hasta muy tarde.

13

Hartos de comer pasta y oveja, decidimos usar el Recetario para motor de coche del norteamericano Steve Hunt, un tipo que, según la contraportada, tenía un chiringuito en Brooklyn llamado Steve’s Restaurant, así que compramos en un súper unas pechugas de pollo y patatas para cocinarlas en el motor del Lancia mientras rodábamos. Lo adobamos todo en la habitación del hotel.

Lo que sobraban eran cunetas para hacer el picnic.

Yo apretaba el acelerador y ella a veces cantaba las canciones que el CD del coche reproducía constantemente. Vimos un prado, los kilómetros de cocción, 120, eran los adecuados para el pollo y las patatas según el Recetario para motor de coche de Steve Hunt, así que nos detuvimos y extrajimos la comida del motor, bien envuelta en papel aluminio. Picamos además unos tomates que llevábamos.

Ya con el estómago lleno, pensé que ella y yo éramos una cinta magnetofónica, alterada, manipulada, que algún día alguien encontraría tirada en una cuneta. No sé por qué pensé en una cuneta y no en una acera, un cajón o un pasillo. Pensé en una cuneta.

14

Pero el espacio dentro de otro espacio que a nosotros nos afectaba de verdad era otro.

El espacio oscuro contenido en una funda de guitarra a su vez contenida en un maletero también oscuro.

No volvimos a abrir el maletero.

Todas nuestras maletas las llevábamos en el asiento de atrás, lo que nos obligaba a no dejar mucho tiempo el coche solo, por miedo a que la visibilidad del equipaje atrajera a rateros.

Aunque quizá tanto celo por no desclausurar la oscuridad del maletero se debiera a pura inercia porque, en realidad, creo que ninguno de los dos tenía ya mucha fe en el Proyecto. A veces los proyectos se magnifican cuanto más intentas alejarlos, cuanto menos piensas en ellos: te distancias, pero la metáfora hace su trabajo.

15

Siempre sin alejarnos mucho de la región turística, nos detuvimos durante unos días en una ciudad de 70 mil habitantes según el censo de 2005. Volver a pisar aceras, encontrar tiendas abiertas, comprobar de nuevo el esplendor de gastar dinero, resultó más saludable de lo que inicialmente supusimos.

Cada vez que entrábamos en una tienda ella elevaba el acto de comprar a un sistema de códigos y signos realmente sofisticados. Envidié su manejo de los vestidos de verano entre las manos, colgados en serie, fríos por el aire acondicionado. Me estremeció pensar que esa frialdad era debida a que les faltaba un cuerpo.

Yo compré una camisa réplica de la que llevaba Steve McQueen en una película de pilotos de carreras.

La perfección de cualquier ciudad radica en su constitución en un cosmos total. Todo está ahí. Como en las Redes de Autopistas del Estado. Sí, puedes vivir en una ciudad sin salir jamás, con la sensación de que todos los ámbitos de la vida se crean, se reproducen y se extinguen en ella. Y si no, no importa, la ciudad se los inventa.

Por el contrario, el campo es un lugar abierto, no es un cosmos en sí mismo. Estás bien un rato, sí, pero siempre parece que le falta algo. Estuvimos hablándolo: quizá era ése uno de los motivos por los cuales ella y yo íbamos de un lado a otro en esa isla eminentemente rural, buscando algo. Cuando llegamos a la ciudad, pareció de repente que toda esa búsqueda se detenía.

En mitad de una calle comercial, encontramos un sumidero de alcantarillado lleno de cartuchos de escopeta.

Ella me contó una historia de cuando era pequeña referente a cartuchos y a escopetas.

16

A veces se me olvida contar algunas cosas importantes.

Ahora he recordado que un día muy caluroso, quizá el más caluroso de todo el verano, cuando estábamos en el camping, vi a un hombre de mediana edad sentado en una silla en una pequeña zona de tierra seca, junto a la alambrada, donde no había ni un gramo de sombra. Yo andaba por ahí con mi cámara, a la búsqueda. Al pasar a su lado me pidió agua. Lo reconocí inmediatamente porque lo veía pasar por delante de nuestra caravana varias veces al día haciendo footing.

Mientras bebía a morro, me fijé en que iba muy arropado; jerséis de lana, botas, una cazadora de vivac.

—¿No tiene calor? —le dije.

Me miró y en sus ojos noté tristeza, una acumulación de tristeza que los hacía grávidos, pesados, casi con forma de huevo. Me dijo entonces que no sudaba, y que quería sudar. Nunca había sudado en toda su vida, y que por eso corría y se mataba al sol.

—Quiero ser normal, amigo, quiero ser normal —dijo mientras me devolvía la botella—, pero no puedo, mis amigos me llaman el «hombre de plástico», el «hombre irreal», o simplemente, el «hombre nada». Esa irrealidad que soy la intento compensar con la comida, como mucho, engordo, me gustaría ocupar el mundo —se pasó la mano por la barriga—, que se note que existo, incluso a veces llego a olvidar que no tengo agua en mi cuerpo, y entonces soy feliz, pero tarde o temprano la realidad se impone.

Trató de levantarse. Casi se cae. Un leve mareo. No había manera de que sus delgadas piernas soportaran fácilmente toda aquella masa corporal.

Yo le dije que no comiera, que eso no era la solución, sino que fumara, que somos 70% agua y 30% humo, que es la combinación perfecta, ya que el tabaco provoca una sequedad que te hace beber agua constantemente. Lo de 50% agua y 50% grasa, le dije, está pasado, es un fracaso, agua y grasa son sustancias inmiscibles, amigo. ¡No coma, fume!, insistí.

—¿Y usted cree que si fumo volverá a mi cuerpo ese 70% de agua? —preguntó con un rostro al que por un segundo asomó un gramo de felicidad.

—Pues claro —contesté—, es ley.

—Gracias, lo intentaré —y me abrazó.

Permanecimos apretados unos segundos. A pesar de su redondez era un palo seco, la cosa más seca que jamás he tocado; casi crujía.

—Y ya que estamos —le dije—, ¿podría decirme usted qué sonido del camping le gusta más, y dibujar en un papel cómo llegar hasta él, y dejarse fotografiar en ese lugar?

Se quedó pensativo unos segundos, tantos que tuve que decirle,

—¿No quiere? Si es así, no importa.

—No, no, qué va —dijo apresuradamente subiéndose la goma del pantalón del chándal—, me encantaría, pero es que lo estoy pensando.

Continuó en standby, con los ojos como torcidos mirando al cielo, hasta que sin pensarlo más concluyó,

—Es que el sonido que más me gusta no está en un lugar en concreto; no se puede fotografiar.

—¿Ah, no? —respondí.

En ese momento se puso de rodillas en la tierra, pegó la oreja derecha al suelo, y en esa posición se desplazó medio metro, tanteando con la oreja en círculo. La goma del chándal volvió a bajarse hasta el arranque de los glúteos. Peinó así, a gatas, unos metros de tierra hasta llegar a la parte verde, donde las tiendas de campaña. En ocasiones se detenía, incorporaba el torso, tomaba aire, y me decía antes de pegar la oreja de nuevo al suelo,

—Parece que ya lo oigo.

Otras veces se quedaba quieto, y me hacía un gesto como de «¡silencio!», poniéndose un dedo en los labios. Yo me detenía y no movía ni un pie, hasta que él daba otra señal con el mismo dedo y continuábamos. En un momento dado se detuvo, su cara tomó una expresión de eureka, y dijo,

—¡Aquí es, aquí está!

Yo me quedé en silencio, esperando.

—El agua, la cañería de agua bajo tierra, es el sonido más bonito que existe —dijo finalmente.

Se incorporó, sus ojos volvieron a emocionarse, y continuó,

—Si yo tuviera una red de agua así en mi cuerpo…, sigámosla.

—Pero con ir a un grifo ya está, ya está ahí el sonido —le dije—, no hace falta buscar.

—No, no es lo mismo, los grifos y fuentes no me interesan, están fuera; lo que yo echo en falta son estos tubos dentro de mi cuerpo. Esa cosa que llaman el «sonido interior», supongo que sabe a lo que me refiero, otros le llaman alma. Coja un palo, haga el favor, y vaya haciendo un surco en la tierra por donde yo le diga.

Cogí una rama del suelo, él regresó a la posición de rastreador, y fui marcando en la tierra el supuesto itinerario del agua que pronto se convirtió en un laberinto sin origen ni centro.

—No puede ser —decía—, tiene que haber un destino en las cañerías, un origen, un centro de distribución con su sifón y con todo; no puede ser.

Pasaron las horas, ella me esperaba para cenar. Lo dejé solo, con la oreja pegada al suelo y un bolígrafo de propaganda de agua mineral Smeraldina en la mano izquierda, hacía con él un surco en la tierra cada vez más complejo.

17

Un día comenzó la monotonía a colarse por algún agujero del Lancia. Poco a poco fuimos dejando de hablar. No por nada, sino porque nada había que decirse, como si los dos fuéramos ya sólo uno, uno que se conoce tan bien a sí mismo que el silencio es el estado natural de su relación con las cosas, de tal manera que la mayoría del tiempo lo pasas desapercibido ante ti mismo. Coges el teléfono y no hay nadie al otro lado porque eres tú quien está al otro lado.

A veces escribía en mi libreta cuadriculada de espiral y me parecía que era ella quien lo hacía.

Un día se nos terminó el agua, era domingo y los colmados de los pueblos estaban cerrados; por lo menos hasta la noche no llegaríamos a un núcleo más o menos poblado. Ya por la tarde avistamos una gasolinera. Me amorré, literalmente, al grifo del lavabo, un monomando de primera generación. Eso me llevó a pensar que desde aproximadamente principios de los años 80 todos los grifos son monomando. No hay grifo a la izquierda ni a la derecha: se funde el agua consigo misma en un solo caño central a través de un solo mando central. El cambio coincide con el momento en que la sociedad ejecuta el paso de la modernidad a la posmodernidad y caen las ideologías, izquierda/derecha, ese estilo de vida según el cual todo se halla mezclado, conformado en un bloque o una esfera perfecta sin direcciones ni vectores privilegiados, más allá de la cual no hay nada, todo es vacío.

Las parejas suelen crear sus propios espacios más allá de los cuales pareciera que tampoco nada existe. Las parejas perfectas son parejas monomando.

18

Un día llegamos a un pequeño pueblo en una pequeña isla situada al sur de Cerdeña.

Mientras dábamos vueltas a la búsqueda de un lugar donde aparcar, vi que era muy parecido a los pueblos atlánticos portugueses. Le comenté a ella que aquel pequeño puerto era casi igual a otro que un escritor llamado Vila-Matas había situado en las islas Azores en un artículo de un diario. Entramos en un bar-pizzería que estaba en ese puerto a tomar algo, a ver llegar los barcos, a ver los papeles de periódico girar entre las piernas de los que pasaban, a nada, porque ya no hablábamos. En la puerta colgaba un neón con un barco como el de Moby Dick en una tormenta. Una muchacha de tez muy blanca nos dio la bienvenida.

Después, vibró el móvil en el bolsillo de mi pantalón.

19

Ella me dijo días más tarde,

—¿Qué pasaría si un día, un domingo, pongamos, estás en tu chalet, sales un momento a recoger la correspondencia, el viento cierra la puerta, y no tienes llave, y te ves allí, en pijama y descalzo, observando a través de una de las ventanas tu cafetera, la mesa del salón con la figura de porcelana en su centro, la foto de la gata en la estantería, los libros que dejaste abiertos en el suelo, junto a tu mesa, el Mac con el Messenger parpadeando en la pantalla, la taza de café en el fregadero, las latas de Coca-Cola desbordando el cubo de la basura, y piensas que por una vez ves cómo es exactamente tu propia vida pero sin ti? ¿Qué pasaría?

—Rompería el cristal —contesté.

—Bueno, sí, pero ¿y qué más?

Me quedé mudo unos segundos; al fin dije,

—Vale, no sé si tendría valor para esa clase de regreso a mí mismo.

Ese día ella compró un Kinder-Sorpresa, no comió el huevo, tan sólo lo rompió con el mismo ensimismamiento y cautela que un caco rompe un cristal, y me lo dio para que lo comiera yo, me lo metió en la boca, profesionalmente, como las madres de los simios cuando les dan plátanos a sus crías tras pelarlos. Ella se quedó con el camión de recortar y pegar que había dentro. Parecía que en aquella isla se le hubiera despertado un repentino interés por los camiones. A mí, por pensar en cintas magnetofónicas, por ejemplo, anoté:

«Hay un antes y un después en la historia de la humanidad: el momento en que irrumpe la cinta magnetofónica como bien de consumo: la posibilidad de cortar y pegar, alterar, fundir pistas».

E inmediatamente después, de nuevo pensaba en nosotros como en una cinta magnetofónica tirada en una cuneta.

20

Un día me sentí cansado, y por primera vez condujo ella; me tumbé en el asiento de atrás. Apoyé la cabeza sobre su bolsa de bragas; el orden implícito en ese lote de prendas íntimas y blancas, perfectamente apiladas, su olor a materia industrialmente planchada, me daba paz. Un mundo mineral. Cerré los ojos.

Cuando un objeto se desplaza a una velocidad constante, y tú vas dentro de él, no sientes nada: a efectos prácticos es como si estuvieses parado en virtud del Principio de Relatividad de Galileo. Pero cuando acelera o se detiene, el cuerpo nota una fuerza, y entonces si vas dormido te despiertas.

Eso fue lo que me despertó, una frenada, una suave frenada, parecida al vaivén de un sueño. Abrí los ojos. De repente todo estaba en silencio.

—Hace tiempo que lo vengo viendo —dijo ella desde el asiento de delante; emitió esas palabras lentamente, como hablando para sí.

Abrí bien los ojos y, aún tumbado, a través de la ventanilla trasera vi un gran letrero amarillo en el que acerté a leer en letras negras,

PENITENCIARÍA DE LA REPÚBLICA ITALIANA. NO PASAR.

Me incorporé de un salto. Ella permaneció unos instantes aturdida. No se lo explicaba.

—No sé, me perdí —decía—, no sé cómo hemos llegado de nuevo hasta aquí, no reconocí la carretera.

No di muestras de acritud, tampoco tenía demasiada importancia, pero admito que la situación me incomodó. Había dormido, y mi desactivación del mundo no había funcionado en este caso como agente reparador. Las bragas que ella había tirado hacía 1 mes y medio aún estaban prendidas en los matorrales, picoteadas por pequeños animales.

Soy de la opinión de que cuando la vida dibuja una línea que al fin se revela curva, exactamente curva, es decir, cuando regresa exactamente al punto del que partió, es que en ese punto existían dos posibilidades y elegiste la incorrecta, la que provoca que la contingencia se haya esfumado de tu vida para caer en un abstracto bucle determinista, en un atractor estable; hechizos de estabilidad que hay que romper. Por este motivo le dije que deberíamos coger, ahora sí, esa carretera de la penitenciaría.

No tuve que convencerla.

21

La carretera que se abría ante nosotros no difería en nada de otras similares que habíamos visto meses atrás. Interpreté que allí siempre soplaba el viento al ver que los matorrales crecían oblicuamente. Conducía yo.

Tras media hora escasa vimos a lo lejos una construcción de dimensiones indeterminadas y forma cuadrangular. Sobresalía su tejado por encima de unos altos muros de piedra rematados con torretas de vigilancia en cada vértice que la rodeaban. Todo el conjunto se hallaba precedido por una serie de alambradas de espinos en espiral.

Casi era mediodía.

Mientras nos acercábamos fueron apareciendo a ambos lados de la carretera lo que parecían haber sido nidos de ametralladoras, sobre los cuales siempre había gaviotas mirando al sureste.

Llegamos a un punto en el que, en contra de lo que habíamos supuesto, la carretera no pasaba de largo ante la penitenciaría sino que moría ahí, terminaba justamente en el primero de los 3 portalones de alambradas.

No hubiéramos traspasado ni la primera puerta si no fuera porque a lo lejos, en el último portalón, había un letrero colocado simétricamente entre dos torretas de vigilancia, que ponía con letras grafiteras,

SING-SING

AGROTURISMO

Avanzamos. El motor en primera. Entre valla y valla de alambre crecían hierbas muy altas, cada vuelta de la espiral de alambre medía por lo menos 2 personas de altura. Traspasamos el último portalón, que se recortaba en el muro de piedra, y entramos a un patio que sin duda había sido en su día el de recreo de los presos, una especie de claustro, reconvertido hoy en un jardín de unos 75x75 m2. De un ubicuo hilo musical, a bajo volumen, salía la banda sonora de Desayuno con diamantes en una versión sobresaturada de violines. El jardín estaba diseñado con caminitos de grava y setos bien cuidados que separaban las diferentes zonas de césped. Los árboles, todos de una misma raza que no identifiqué, se hallaban diseminados, ocultando una pequeña fuente en el centro. Con el coche rodeamos el jardín en todo su perímetro. Las cuatro fachadas interiores caían verticales, en ellas se disponían matricialmente multitud de pequeñas ventanas sin rejas, perfectamente ordenadas. Bajo un árbol dos pequeños perros copulaban.

Tras dar una vuelta entera al jardín, siempre con el motor en primera, vimos una puerta de madera bajo unos soportales, y a su lado un pequeño letrero, de aspecto muy nuevo, que en tipografía Andale-Mono anunciaba la recepción. Apagué el contacto.

Un hombre tardó varios segundos en levantar la vista de algo que ocultaba tras el mostrador cuando entramos. Se quitó las gafas de leer, nos miró y dijo,

—Bienvenidos —sin énfasis.

El precio nos pareció razonable.

Nos condujo a nuestra habitación.

22

Una vez vista en su totalidad, la construcción tenía, en efecto, base cuadrada. El citado jardín interior estaba delimitado por las 4 alas que constituían la construcción en sí. Dentro de cada una de esas alas se extendía un pasillo central que se sucedía a derecha e izquierda en celdas, una detrás de otra, así hasta 75 m de longitud y 3 pisos de altura. Más que un pasillo central era una calle central, pero cubierta [pensé en un centro comercial], en la que mirabas hacia arriba y veías los 3 pisos de celdas a los que se accedía por escaleras y corredores metálicos. Debía de haber más de 1.000 habitaciones.

La nuestra estaba en el tercer piso, con una pequeña ventana que daba al jardín interior, más allá del cual se veía también parte del horizonte. Televisión, cama de matrimonio, ducha, lavabo, aire acondicionado y todo lo que se puede esperar de un agroturismo de 3 estrellas. La puerta aún era la de la celda original, metálica, con una trampilla a la altura de los ojos. El suelo, las paredes y las lámparas presentaban un aspecto pulcro, de quirófano. La cama y las mesillas, también metálicas, estaban atornilladas al suelo y las paredes. Nada más dejar el equipaje fui al lavabo y me eché agua en la cara. Me miré al espejo. Me vi cansado. No notaba el cansancio, pero, como si estuviera actuando, mi rostro era de cansancio. La toalla de manos, blanca, con la que me sequé, no tenía membrete ni logotipo alguno.

23

Esa misma noche tomamos antes de la cena un vermouth, sentados en unas mesas que había en el jardín del claustro. Él mismo nos lo sirvió con amabilidad distante, en absoluto muy diferente a otras actitudes que habíamos visto en los hoteleros de esa isla.

—Me recuerda a Kusturica, el director de cine, pero en viejo y con el pelo gris —me dijo ella mientras agitaba los cubitos de hielo del vaso cónico, y continuó—, es bastante atractivo, ¿no?

Comprendí que era una comparación acertada.

Paseamos la mirada por la matriz de ventanitas cuadradas que nos rodeaban; habíamos dejado la luz de la habitación encendida. Aún no se había puesto el sol pero la oscuridad hacía tiempo que había llegado a las celdas.

Le comenté que antes de ser agroturismo y antes de ser cárcel, tenía toda la pinta de haber sido un monasterio. Ella asintió. Parecía que de repente coincidíamos.

Dejamos las bebidas a medias y nos levantamos para ir a cenar. A mí jamás se me hubiese ocurrido, pero ella, que de vez en cuando compraba una maceta para poner en la terraza, y que en sus sueños a veces aún se le aparecían hortensias en anuncios de televisión, al pasar por delante de los setos perfectamente cortados deslizó su mano por las hojas. Se detuvo en seco. Se inclinó sobre la masa verde, comenzó a tocarla con fruición, se volvió y me dijo,

—¡Joder, son de plástico!

Se acercó a un árbol, a otro seto, palpó el césped, las piedras,

—¡Todo el jardín es de plástico! —insistió.

Entonces yo también pasé mi mano por la vegetación y, en efecto, había allí 75x75 m2 de falsa vegetación. Probablemente no le habrían sacado brillo en años, acumulaban tanto polvo que esa pátina le confería un aspecto real.

Mejor dicho: ya era real.

Camino del comedor, al pasar por la recepción vacía, ella cogió varios folletos y trípticos de actividades y puntos turísticos de la zona; nunca los miraba, pero acumulaba montañas en el coche. Yo le comenté algo acerca de si también la comida sería de plástico. Ella me dio con el codo.

Mesas muy largas ocupaban todo aquel gran espacio, acompañadas de bancos también corridos. En el extremo de una de las mesas, vimos un pequeño mantel con 2 cubiertos y 2 platos enfrentados. Unos 10 metros más allá, en la misma mesa, y sobre otro mantel también biplaza, cenaba ya él, solo. Sorbía una sopa que despedía un fuerte olor a cordero sin castrar. Dedujimos que éramos los únicos clientes.

Por eliminación, nos sentamos en aquel primer y único mantel. El se levantó sin decir nada, se metió en las cocinas atravesando una puerta de aluminio de doble bisagra que quedó volteando casi el mismo tiempo que tardó en salir con una fuente de verduras a la plancha y una jarra de vino tinto. Se movía lentamente. Dejó todo sobre nuestro mantel y regresó a su plato.

El resto de la cena fueron secuencias similares pero con espaguetis a la boloñesa, un fortísimo cordero hervido y fruta fresca. Ella y yo nos mirábamos por momentos, riéndonos en silencio, o haciéndonos muecas cuando uno se percataba de las lámparas tipo explotación ganadera que colgaban del techo, o de la superficie de la mesa, llena de nombres, corazones, mensajes y dibujos grabados a navaja hasta donde alcanzaba la vista; vestigios de los antiguos presos.

24

Los primeros días los empleamos en diversas ocupaciones: limpiar el coche, tomar el sol en el terrado, beber vermouth, y yo en escribir cuando me cansaba de zanganear. Ella comenzó a replicarme por cualquier cosa; de repente todo lo que antes era un detalle inapreciable, ahora constituía una fuente de contrariedades, cosa que ella interpretó como signo inequívoco de cansancio por su parte.

Fue la tercera noche, al entrar en el comedor para cenar, cuando vimos un plato más, justo al lado de los nuestros; nos preguntamos quién sería el nuevo huésped. Al cabo de unos minutos apareció él, se sentó delante de ese plato, frente a mí y al lado de ella.

Nos dijo hola con una mueca más amable de lo normal.

Devolvimos el saludo. Mantuvimos silencio hasta entrado el segundo plato, cuando él sacó un cigarrillo, rebuscó por sus bolsillos como buscando un mechero que no encontraba, y al cabo de unos segundos, ella, espontáneamente, me dijo,

—Pásame el encendedor.

Y se lo pasé. Y ella se lo dio a él. Y él lo manoseó durante unos instantes. Y tomó fuego mirando directamente la llama. Y se lo pasó de nuevo a ella, y cuando iba a guardarlo en su bolsillo, le dije,

—Pásame el encendedor.

Y ella me lo pasó y encendí un cigarrillo, y antes de que pudiera metérmelo en el bolsillo, ella me dijo,

—Eh, pásame el encendedor.

Y se lo pasé y ella sacó un Marlboro de su bolso y lo encendió, e hizo ademán de guardar el mechero dentro de la cajetilla, pero él le hizo una señal para que se lo volviera a pasar ya que su cigarro estaba mal encendido.

Y ella se lo pasó, y él reencendió su cigarrillo, y se lo devolvió, y ella hizo de nuevo ademán de guardarlo dentro de la cajetilla, y yo le dije,

—Eh, pásame el encendedor.

Y ella me lo pasó y me lo guardé en el bolsillo de la camisa. Entonces él, mirándola a ella y sólo a ella a los ojos, dijo,

—Gracias —y rompió a reír.

A partir de ese momento comenzamos a hablar. Al principio de asuntos banales: de dónde era cada cual, a qué nos dedicábamos, y así supimos que era un coleccionista e investigador de textos antiguos; no especificó de qué época. Fue así como también supimos que había comprado la antigua prisión hacía 5 años, y que el agroturismo era una excusa para mantenerse lo suficientemente aislado del mundo como para dedicarse a su pasión; su argumento fue el siguiente:

—Esto de los agroturismos aquí está muy subvencionado, y como, disuadidos por el cartel de la penitenciaría, no vienen clientes, me embolso ese dinero que me da el Estado y me dedico a lo que yo quiero.

Lógica aplastante, pensé.

En un momento dado nos presentamos todos y supimos que él y yo teníamos el mismo nombre, Agustín, coincidencia que nos hizo reír otro buen rato.

Nos sorprendió la vivacidad de su conversación y su capacidad de seducción. Sobre cada libro hilaba historias y anécdotas que lo llevaban de un lugar a otro. Le escuchábamos atentamente, yo sólo decía, «¿Más vino?», y llenaba las 3 copas. Ella, ni palabra. Cuando la sobremesa hubo avanzado, se empeñó en enseñarnos dónde vivía y dónde trabajaba.

Nos condujo tras él hasta una puerta situada al fondo del comedor y entramos en algo que tenía aspecto de vivienda,

—Aquí es donde vivía el director de la prisión —dijo exactamente.

Eran varias salas en las que se pasaba de una a otra directamente, sin pasillo, habilitadas con lo imprescindible para vivir; podría decirse que la decoración era un concepto inexistente. Vi sobre la chimenea una hilera de miniaturas de goma tóxica compuesta por Capitán América, Los 4 Fantásticos, y otros Marvel que no recuerdo. Nos enseñó aquello apresuradamente, como si todo fuera un mero trámite para llegar al lugar que producía brillo en sus ojos cada vez que lo nombraba: el estudio.

Salimos de la vivienda por una puerta trasera y fuimos a dar a una especie de huerto rectangular en mal estado, rodeado de muros de piedra, que no habíamos visto hasta entonces. Una fila de luces de verbena colgando de dos hilos que iban de muro a muro del huerto alumbraban débilmente en colores un camino de hierbajos. Al final, una caseta de ladrillo. En todo el trayecto no dijo ni palabra, ni siquiera cuando al intentar abrir la puerta de la caseta ésta se atascó y tuvo que darle un golpe. Entonces, haciendo una especie de reverencia, dijo, «Pasad, pasad», y se quedó en el umbral. Ella entró primero; él la miró muy detenidamente.

Lo que nos encontramos fueron cuatro paredes forradas literalmente de estanterías con libros de lo que parecían ser todas las épocas, y una mesa de cristal y patas metálicas en un rincón, sobre la que había un ordenador portátil en marcha. En esa mesa, aseguró, se pasaba días enteros consultando textos, archivando separatas, buscando indicios de libros supuestamente extraviados y de gran valor. Por allí desperdigados vi objetos de aspecto también antiguo, figuritas feísimas, relojes a medio componer, estilográficas con la punta reseca, más superhéroes Marvel, cosas así.

No recuerdo mucho más sobre aquella noche salvo que lo pasamos bastante bien sentados en sus sillones de cuero en torno a unas copas de licor de mirto.

En los siguientes 4 días no lo vimos.

25

Cuando nos levantábamos teníamos el desayuno sobre el mantel, en la misma mesa de siempre, con una nota, «estoy ocupado», y esto se repetía a la hora de la comida y la cena. Sólo oíamos el sonido de una música que parecía venir de su estudio. Canciones napolitanas a todo volumen. Canciones clásicas que conocíamos por la tele y las películas, y de las que Oh sole mio! podría ser una significativa representante.

Empleábamos el tiempo haciendo excursiones en coche por la zona. Descubrimos que el mar se hallaba a 2 km hacia el sur. Una tarde, sentados en la playa, distinguimos a lo lejos una forma, una especie de isla en la que sobresalían torretas. También llegamos a una playa de gran longitud que en vez de arena estaba compuesta en su totalidad por granos de arroz; cuarzo blanco pulido con las mismas dimensiones y forma elipsoidal que un grano de arroz. Era tremendo tirarse allí, en aquella paella, como a la espera de ser cocinado.

26

Al quinto día reapareció a la hora de comer. Estaba muy contento, decía que había hecho grandes progresos en sus investigaciones y que eso había que celebrarlo. No comentó nada en concreto pero por lo que entrevimos era algo importante, algo que, afirmó, lo tenía enfrascado desde hacía casi 2 meses, cuando, debido a causas que no aclaró, sus investigaciones habían dado un vuelco. En esa ocasión recalcó varias veces que lo que tenía entre manos sería la indagación más importante de su vida.

Esa noche nos retiramos pronto. El sol y las caminatas nos tenían rotos. Ella se acostó, pero yo subí a la azotea, hacía una noche preciosa de luna casi llena. A un lado se veía el jardín de plástico de la entrada, estático, no se movía ni una hoja, y del otro lado emergía el resplandor de la luz de su estudio, imposible de ver de manera directa; y su música. Fumé un cigarrillo, contemplé a lo lejos la isla que habíamos descubierto desde la playa, con sus torretas, sin duda militares, salpicadas de luces. Después bajé las escaleras metálicas, caminé por el corredor también metálico que pasaba por delante de las puertas de las celdas, algunas cerradas, casi todas entreabiertas, y nada más llegar a la nuestra me acosté. Pensé en ese momento en el cuadrado de luz de la ventana, en ese resplandor de los faros que guía a los extraviados, en el clic de interruptor de luz que separa el norte de la pérdida, y en que probablemente no hubiera en muchos kilómetros a la redonda nadie para verla. Ella respiraba a mi derecha. Apagué la luz.

27

Pasaron varios días en que tampoco lo vimos, pero ahora ya ni se molestaba en prepararnos la comida, a través de notas escritas con mala caligrafía nos decía que, directamente, entráramos en las cocinas e hiciéramos allí lo que quisiéramos.

Comenzamos a pasar bastante tiempo en esa cocina. Cuando uno viaja, nunca tiene acceso a ese lugar tan común de las casas. Da seguridad.

Fogones típicamente industriales, encimeras de acero, despensas herméticas por todas partes, como una biblioteca pero de alimentos.

Como si ese espacio reavivara una esencia juguetona de infancia, la primera vez que entramos nos besamos y escenificamos el cliché de provocar ella su persecución por entre los pasillos que dibujaban las encimeras para al final dejarse coger y hacer yo con ella lo que quisiera. Era una tontería, pero por primera vez en mucho tiempo la vi reír.

En un lateral había una puerta también de acero muy gruesa que daba a la habitación-congelador. La abrimos. Nos cubrió un humo blanco de hielo. Entrevimos varios cuerpos de ovejas en canal colgados de un gancho. «¡Joder!», dijo ella. A mí no me impresionó. Había también unas cabezas de cerdo seccionadas de una manera bella y extraña, perpendicularmente al hocico, que dejaba ver la rocambolesca estructura de las fosas nasales, como de fractal; dejé que se descongelaran un poco y les saqué una foto. Después ella hizo la comida. Yo tiré las cabezas al terreno de atrás, que casi no rodaron.

28

Una mañana estábamos preparando el desayuno en la cocina. La oveja ya estaba casi hervida cuando él apareció. Abrió la puerta de doble hoja de un solo golpe y dijo,

—¿Hay algo de comida para mí?

Desaliñado, la barba cana de varios días lo envejecía.

Desayunamos los 3 allí, de pie junto a unas ollas de aluminio tamaño colegio. Estuvimos charlando un buen rato, se mostraba efusivo ante cualquier comentario; decía estar muy contento. «Grandes progresos», afirmaba sin parar.

Apuró el café, devoró el bocadillo de oveja hervida y se marchó.

29

Una mañana me despertó el sol. Nos habíamos olvidado de cerrar las contraventanas. Ella dormía profundamente, a mí me había sentado mal la cena y no había conciliado el sueño hasta muy entrada la madrugada; me sentía pesado. Me levanté.

No recuerdo la hora con exactitud pero serían aproximadamente las 6. Me lavé la cara y la boca empleando especial atención a la lengua y a un principio de caries, la toalla estaba muy sucia, decidí ir a coger otra limpia a alguna de las habitaciones contiguas.

En la más próxima, no había toalla alguna, ni en la siguiente, ni en la siguiente. Hasta la octava no la encontré. Por simple curiosidad continué caminando por el corredor.

El suelo de rejilla a través del que veía el vacío me mareaba un poco. Al otro lado, me acompañaban los corredores de la «acera» de enfrente. Si te asomabas, ahí estaban los tres pisos de altura, y abajo, la especie de calle distribuyéndolos a derecha y a izquierda. Fui abriendo celdas, en todas la misma puerta metálica con una trampilla a la altura de los ojos. Dentro, también todas eran la misma; por algún motivo que desconozco, esa repetición me excitó. Bajé las escaleras hasta el segundo piso e hice lo mismo: abrir puertas, entrar, observar unos segundos, pensar en el hombre que algún día estuvo allí matando el tiempo, e irme. Y así hasta que bajé al pasillo central y subí por las escaleras metálicas del otro lado, que daban a las celdas situadas frente a la nuestra. En cierto modo, pensé, observar todas estas celdas es como aquel juego que sale en los periódicos de buscar las 7 diferencias en 2 dibujos aparentemente iguales. Continué abriendo y cerrando puertas. Sólo hallé una diferencia. En una de las celdas del segundo piso encontré sobre la mesilla de noche una máquina de escribir, abrí un cajón y vi una pila de hojas sin usar de dimensión DIN-A4. Instintivamente cogí ambas cosas. Era justo lo que necesitaba para pasar a limpio mis notas. Era imposible que él notara la diferencia; jamás le había visto acercarse a esas habitaciones. Salí y vi que en nuestra habitación, casi justo enfrente, ella ya se había levantado. Salía del baño, desnuda, y pensé que no me arrepentía de haberla elegido.

Regresé. En una mano la máquina de escribir, en la otra los folios, y la toalla blanca que había ido a buscar, echada al hombro.

Los días siguientes me encerré a teclear de la mañana a la noche las notas dispersas que había ido anotando en mi libreta de espiral. Ella me subía la comida.

30

Aunque las normas del agroturismo especificaban la exigencia de pagar por semanas, hacía tiempo que eso no ocurría. Habíamos perdido la cuenta exacta del tiempo que llevábamos allí. Ayudados de un almanaque que tenía en la recepción contamos 18 días. Hice las cuentas, ella me esperó abajo, fui a nuestro cuarto y cogí el dinero.

Igual que días atrás, para llegar a su estudio había que atravesar su casa. Al pasar por el salón ella se sentó un momento, miró alrededor, cerró los ojos y dijo con un suspiro,

—Me gustaría estar ya en casa —mientras yo manoseaba las figuritas Marvel de goma tóxica que había sobre la chimenea.

Salimos por la puerta que él nos había enseñado, atravesamos el huerto hacia la caseta bajo las oscilantes bombillas de feria, y golpeamos su puerta. Cesó la música; tras unos segundos abrió. El contraluz no nos permitió ver muy bien su cara. Ella disparó,

—Hola, venimos a pagarte…

Él la cortó en seco:

—Ah, vale, me vendrá bien el dinero, pasad.

Todo estaba más revuelto que de costumbre; llamaba la atención el olor a cuadra.

Avanzamos esquivando sillas, libros y cachivaches, iluminados por diferentes haces de flexos que se repartían por la habitación. Ambos debimos de verlo al mismo tiempo porque nos detuvimos en seco. En el suelo, al lado de su mesa de trabajo, yacía una funda de guitarra Gibson Les Paul, negra, y en su interior algo que identificamos como todo lo necesario para el Proyecto, nuestro Proyecto.

Dijo sin mirarnos,

—Ah, sí, es en lo que estoy trabajando.

Alzó la vista buscando nuestros ojos y sentenció,

—Es un proyecto, un proyecto colosal que me ha hecho olvidar hasta el estudio de mis libros.

No pude articular palabra; tras un par de segundos ella reaccionó:

—¿De dónde lo has sacado?

—Lo encontré en la playa —contestó—, lo trajo el mar en esa funda de guitarra. Pero no os puedo contar nada más, es un secreto, ya os digo, algo colosal.

Sentí una especie de mareo, una presa de sangre en mi cabeza pidiendo que se abrieran las compuertas, no sé, creí que me iba a desmayar, y en esa turbación surgió la pregunta, la pregunta que hice por pura intuición pero sin saber bien de qué clase de intuición se trataba, ni siquiera fue una corazonada, fue algo que vino de un lugar más lejano y profundo que las corazonadas:

—¿Cómo te llamas?

Me miró alzando una ceja de sorpresa y contestó,

—Agustín, ya lo sabes.

—No —insistí—, tu nombre completo.

—Agustín Fernández Mallo, ¿por qué? —respondió.

Cuando algo te supera en muchos dígitos, te vuelves dócil, sencillamente te dejas llevar. No tuvimos valor para decir nada. Nos fuimos casi al momento. Se nos olvidó pagar.

31

Durante toda la noche estuvimos despiertos, comentando que era imposible que él supiera mi nombre; el día de llegada no nos había pedido documento alguno ni nos había hecho firmar en el registro. Sin duda lo había leído en las notas que había dentro de la funda de guitarra. No podía ser de otra forma. Pero eso sólo era una justificación apresurada producto de los nervios, ya al cabo de unos minutos admitimos que dentro de aquella funda de guitarra no había nada que revelara mi nombre.

Ella entró en una especie de estado de pánico, modulado por mi presencia, pero al fin y al cabo pánico. Yo, en un aturdimiento.

Le dije que no podíamos permitir que nos robara el Proyecto; lo consideraba impensable. Ella quería irse, irse en ese mismo momento, aun a costa de olvidar el Proyecto. Propuso, por darle gusto a mi insistencia, que, en un momento dado que él no estuviera en su estudio, podíamos entrar, quitárselo y largarnos, pero yo no lo vi claro. Una mezcla de rabia y curiosidad me llevaba a querer quedarme, a investigar hasta qué punto sabía, a comprobar hasta dónde podía llegar él en la comprensión y ensamblaje de aquellas piezas dispersas que permanecían en la funda de la guitarra. No podíamos irnos.

Antes de acostarnos la convencí para quedarnos unos días más.

32

Decidimos no volver a salir de la habitación salvo para ir a por comida. La subíamos con toda la celeridad que nos era posible. Yo tecleaba y el trallazo de cada pulsación se mezclaba con el rumor de las canciones napolitanas. A ella a veces se le hacía insoportable.

En una ocasión nos lo cruzamos. Salíamos de la cocina y él entraba con un aspecto más cercano a un aparcacoches que a un erudito bibliófilo.

—Vaya, cuánto tiempo. ¿Qué hacéis todo el día allí arriba?

—Estamos trabajando —me salió sin pensar.

—Ja, yo sí que trabajo, yo sí que trabajo. Venid un día a casa y tomamos algo, por la noche, que es cuando descanso.

—Vale, vale. Ya nos veremos.

33

No sé cómo se le ocurrió ir allí porque ella nunca daba muchas explicaciones, pero un día me dejó solo. Teníamos la puerta de la celda abierta y no me enteré de que se iba. Ella muchas veces salía al corredor y se sentaba en el suelo de rejilla, en el borde, con los pies colgando al vacío, fumaba y miraba la sucesión de puertas de celdas que tenía enfrente. Decía que le relajaba el eco del repiqueteo de mis teclas, que era como si en vez de ser una máquina de escritura fuese una máquina de borrado, como si a cada golpe se borrara un fragmento de todo lo que deseaba olvidar.

Enfrascado en mis notas, no me di cuenta de que se había ido.

Oí unos pasos correr por las escaleras metálicas, primer piso, segundo piso, tercer piso, y después el inconfundible sonido de una carrera. Temblando, atravesó la puerta, se sentó en la cama, le hice beber agua, y aún jadeante me contó que había ido a la cocina y que entonces tuvo el impulso de meterse en la casa de él. Estuvo curioseando a sabiendas de que no vendría ya que se oía música en el estudio. Tras observar las fotos dispersas por las cómodas, y los libros de la biblioteca, que curiosamente eran todos novelas baratas, de género policíaco, abrió un armario ropero y descubrió, perfectamente apiladas, todas sus bragas sucias, todas la bragas que día a día había ido tirando al cubo de la basura, una pila de bragas sucias muy bien dobladas, y fue entonces cuando salió corriendo.

No es que el hecho de que investigara en nuestra basura cambiara mucho las cosas para mí, pero para ella fue definitivo.

—Yo me voy —dijo—, si vienes conmigo, bien, y si no, también.

Yo no podía irme. No podía dejarlo todo así, abandonar el Proyecto.

34

Decidimos que ella se llevara el coche. De cualquier manera era una decisión obligada porque no había otra forma de salir de allí. Quedamos en que yo cuando quisiera irme le pediría a él que me llevase al pueblo más cercano y allí ya me movería en bus o como fuera hasta el aeropuerto.

La fecha exacta no la recuerdo. Era una mañana de principios de septiembre, la acompañé hasta la última alambrada en espiral de espinos. Nos besamos. Me quedé observando el humo del escape hasta que desapareció.

35

Dejé que pasaran unos días, pero lo tenía decidido: le expondría a las claras qué era aquello que él tenía entre sus manos, cuánto nos había costado idearlo, pulirlo, diseñarlo, le mostraría mi decisión irrevocable de que nos fuera devuelto.

Así, a la siguiente semana de que ella se fuera, me dirigí una tarde a su estudio. Toqué con los nudillos. El volumen de la música disminuyó y abrió para acto seguido decir,

—Vaya, estás aquí, al no ver el coche pensé que os habíais ido sin pagar.

Me invitó a pasar.

Sentados el uno frente al otro, permaneció en total silencio mientras le conté todo, cómo había llegado la maleta de la Gibson a su poder, incluso entré en los detalles de aquel bar que se parecía mucho a otro de las Azores, del muelle por el que paseamos, de cómo habíamos tirado la funda de guitarra al mar, y hasta le hablé de la muerte de la gata, le expuse todo y le expresé mi exigencia de que todo nos fuera devuelto.

Cuando hube terminado, se levantó, se sirvió un licor de mirto, que me ofreció y rehusé, y aún de pie me dijo,

—Eso es imposible, usted no es el dueño de esa funda de guitarra ni de su contenido ni de ese proyecto. Para empezar, eso de que se llama usted como yo, Agustín Fernández Mallo, tendrá que demostrármelo. Usted es un loco o un caradura.

Me palpé el bolsillo de atrás del pantalón, buscando la cartera; me di cuenta de que no la tenía. Me estremecí al recordar que se había quedado en el coche, en la guantera, no tenía manera de dar fe de mi identidad. En ese momento me di cuenta también de que en esa guantera estaba mi teléfono, no podía llamar a nadie que corroborara mi versión.

—Lo ve —dijo con contundencia—. ¿A quién quiere engañar? Agustín Fernández Mallo soy yo, esto es de risa. Lo que contiene esa maleta de guitarra es mío.

Me levanté, me aproximé a su mesa. Él me siguió, allí estaban todas nuestras cosas referentes al Proyecto, las toqué, las manoseé hasta donde él me dejó. Fingí calmarme para en cuanto tuviera oportunidad cogerlo todo y salir corriendo, o por lo menos coger varios componentes sin los cuales sabía que era totalmente inviable la materialización del Proyecto. Entonces me mostré interesado, y debo admitir que sentía curiosidad por saber qué estaba haciendo con todo aquello. Poco a poco lo fui ganando, hasta que me dijo,

—Mira, esto es.

Puso en mi mano un fajo de folios que extrajo de un cajón. Serían unos 100, escritos en procesador de textos, los apreté entre mis manos, no podía creer que aquel tipo hubiera pensado que el Proyecto, nuestro Proyecto, consistía en realizar un texto, un simple texto, una tontería que cualquier escritor del tres al cuarto podría haber hecho. Decididamente aquel tipo era un patán, un burro que no se merecía tener entre sus manos aquella funda de guitarra con todas las claves de semejante Proyecto dentro. Mientras él se servía otro licor, comencé a leer por encima la primera página:

Parte 1

MOTOR AUTOMÁTICO DE BÚSQUEDA

Hay una historia real, además de muy significativa: un hombre regresa a la ciudad abandonada de Prípiat, en Chernóbil, tras haber huido 5 años atrás con el resto de la población, cuando ocurriera la explosión de la Central Nuclear, recorre las calles absolutamente vacías, los edificios en pie y en perfecto estado le van recordando la vida en esa ciudad, no en vano fue uno de los obreros que contribuyó, en la década de los 70, a su construcción, llega a su calle, busca las ventanas de su piso en el conjunto de bloques de edificios, observa las fachadas detenidamente un par de segundos, 7 segundos, 15 segundos, 1 minuto, y dice dirigiéndose a la cámara, No estoy seguro, no estoy seguro de que aquí estuviera mi casa, vuelve a detener la mirada en el bosque de ventanas e insiste, sin ya mirar a cámara, No lo sé, no lo sé, quizá sea ése, o aquel de allí, no lo sé, y este hombre ni llora ni muestra afectación alguna, ni siquiera perplejidad, ésta es una historia importante en lo que se refiere a la existencia de parecidos entre cosas, yo podría haberle seguido la pista a este hombre, haber investigado su pasado, sus condiciones de vida actuales, sus fiestas patronales y dramas domésticos, la cantidad de milisieverts que recibió su organismo años atrás en forma de radiación gamma, alfa y beta,

me detuve, pasé varias páginas al azar y continué leyendo,

vista, la misma obsesión que, luego lo supimos, había nacido en Las Vegas aquellas noches de silencio mineral en que leíamos un libro llamado La música del azar de un tal Paul Auster, y después fumábamos Lucky Strike y oíamos cómo miles de camareros preparaban cócteles a miles de personas vigiladas por techos con miles de videocámaras, sí, quiero decir que mientras veíamos todas aquellas películas y teleseries en casa, mientras comíamos aquellas pizzas y bebíamos aquel frío vino blanco ninguno sabía cosa alguna de las intenciones del otro, del Proyecto colosal que estaba gestando el otro, destinado a modificar nuestras vidas, y de todo eso hablamos aquel día en aquel bar de una isla al sur de Cerdeña que se parecía a otro de las Azores, Qué raro, había dicho ella, que todo eso, que todo esto, quepa en la maleta de una guitarra Gibson Les Paul, que algo tan colosal pueda ser reducido a unos pocos centímetros cúbicos, a una

y fui directamente al final, sin dar crédito a lo que veían mis ojos,

pero todo esto ya no lo pensé aquella noche en que me quedé dormido en el Lancia con la última visión de sus pechos saliendo de la gabardina, dos huevos fritos estampados, una casualidad, quizá, no sé, yo creo mucho en las casualidades, un escritor llamado Allen Ginsberg, en la Norteamérica de los años 40, escribió la siguiente frase a la edad de 17 años, «seré un genio de una u otra clase, probablemente en literatura», pero también dijo, «soy un chico perdido, errante, en busca de la matriz del amor».

en ese momento él me quitó de un golpe los papeles de las manos y dijo,

—Ya es suficiente. Y, por cierto, a ver cuándo me paga. Espero que ese día me haga saber su verdadero nombre.

Metió todo en la funda de la guitarra, la cerró, le dio una patada y fue a parar debajo de un mueble, cogió el texto en una mano y se metió en el pequeño lavabo que tenía en un lateral. Mientras oía el sonido de la parábola descrita por su orín al impactar contra el agua, tiré del cable del enchufe de su PC portátil, lo agarré con las dos manos y eché a correr; en el intento tiré al suelo una pequeña impresora a la que el PC estaba conectado, por no detenerme a desengancharla la agarré también y me largué a toda prisa.

Ni me siguió, ni gritó. No dijo nada.

36

Me encerré, ahora sí, a escribir sin parar, supongo que como medida de defensa. No podía pensar, no quería pensar. Continuaba oyendo el sonido de sus canciones napolitanas, y no entendía cómo él podía haber escrito todo aquello, cómo podía saber, no ya esos detalles, sino el conjunto de mi vida, porque desde luego, dentro de la funda de guitarra no podía haber hallado toda esa información tecleada que trataba de mi vida desde hacía muchos años hasta poco más de un mes, antes de llegar al agroturismo. Lo consideré imposible. Para colmo, cuando encendí su PC en busca de alguna pista, comprobé que estaba vacío de carpetas personales, no había allí ni un solo archivo, ni de texto, ni de imagen, ni de sonido, ni de nada, ni siquiera programas, ni siquiera tenía instalado procesador de textos alguno, nada, era un cerebro vacío, como ya el mío, pensé, sin identidad, como preparado para que nunca más fuera reescrita o construida la vida. Solamente, en lo que parecía constituir una especie de broma macabra, encontré una sucesión de carpetas vacías, las unas dentro de las otras, que se llamaban sucesivamente Sing-Sing1, Sing-Sing2, Sing-Sing3, Sing-Sing4…, prolongándose hasta una cifra que superaba las 200, y que a efectos prácticos me pareció la más exacta representación de la infinita soledad del interior de una cárcel también infinita con un solo hombre dentro. Abriendo y abriendo encontré en la última carpeta, allí oculto, un rudimentario programa de tratamiento de imágenes. Pero eso de nada me valía. Ahora entendía por qué ni se molestó en perseguirme cuando me llevé ese trasto.

Por las noches comencé a sufrir pesadillas, y por la mañana a veces incluso me despertaba convencido de que no tenía identidad, o de que era yo el impostor, que como si de un telefilm barato se tratara, todo lo había soñado, que desde mi nacimiento había estado soñando la vida de él, de Agustín. Poco a poco, cuando pensaba en él comencé sin darme cuenta a llamarlo así, Agustín, y a mí a designarme con un simple «yo». Otras veces, cuando me calmaba, pensaba que quizá él era un brujo, un vidente, algo que rebasaba toda genialidad conocida, y que a través de los objetos que había dentro de la funda de guitarra, objetos que habíamos parido ella y yo, con sólo tocarlos y a través de una especie de desconocida descarga energética podía venir a él todo nuestro pasado, verlo, tenerlo claramente ante sus narices como quien ve una película, y finalmente poseerlo. Hipótesis que a ningún sitio me llevaba. Viendo la cama y las mesas de mi habitación, atornilladas a paredes y suelo, llegué a especular que aquello era un camarote y todo el agroturismo un trozo de trasatlántico varado en un mar ahora seco, donde habían existido peces, algas, mareas, puertos, bares donde los marineros se dejan mensajes prendidos con chinchetas a un gran corcho tirado ahora por ahí, en mitad de ese páramo, en lo que en su día habría sido el fondo del mar, y que los papeles y las letras de aquellos mensajes serían ya el polvo y moléculas del aire que yo respiraba, de los objetos que tocaba, de las hortalizas que comía, y esto me produjo una profunda inquietud que nunca llegó a desaparecer.

Decidí buscar un método de cerrar la habitación por dentro. Como todo estaba atornillado a suelos y paredes, no había muebles que arrastrar e interponer ante la puerta, así que arranqué 15 teclas de la máquina, cada tecla con su correspondiente palanca, y las encastré entre la puerta y el marco emulando los puntos de seguridad de las puertas blindadas domésticas. Si él se empeñaba podría abrirla igualmente, pero no me cogería desprevenido. Tardé en elegir las letras que iba a arrancar, en cierto modo era como arrancar parte del ADN que me permitiría escribir, sobrevivir. Al final me decidí por las teclas de puntuaciones, barras y acentos, y cuando se me acabaron tuve que sacrificar la X y la W.

Hallé cierta tranquilidad, pero pasados unos días dejé de escribir, me atasqué, no pude más, tomé conciencia de mi verdadera situación: estaba en una celda, sin medio de transporte alguno, con la personalidad usurpada, y me abandoné a un estado de indolencia. Me pasaba el día viendo la tele y bebiendo agua. El ser humano aguanta sin comer aproximadamente tres meses, pero sin beber no más de tres o cuatro días. La proximidad del mar le daba al agua un componente salino que emulaba en la medida de lo posible a los sueros de supervivencia. También sabía que una persona se muere antes por no dormir que por no comer, que no dormir termina por volverte loco, así que cerraba los ojos cuando llegaba la noche en un intento de olvidar, pero no conseguía conciliar el sueño más de una hora seguida. Me levantaba, me lavaba la cara, y la suciedad acumulada en la toalla blanca me hacía pensar que ahora sí que ésta poseía un membrete o logotipo, el de la infamia a la cual yo estaba sometido. Me miraba al espejo y veía a un gemelo envejecido.

Tomado por una especie de Síndrome de Estocolmo, pasaba todo el día ante el receptor de televisión, agotando la programación, de carta de ajuste en carta de ajuste, y eso me hacía recordar en ocasiones mi época de estudiante, esa época que ahora él, Agustín, tenía consignada en aquellas hojas infames, la época en la que había comenzado a escribir, cuando bajaba a las 9 de la noche a por tabaco y regresaba a casa sintiéndome Dios ante la máquina mientras tenía la tele sin volumen todo el día encendida, tele sin volumen que, en aquel entonces, e igual que en el agroturismo, cumplía una función de paisaje, de ventanilla de tren por la que miras y no miras, ese entretenimiento por el que van pasando las horas del viaje hasta que inesperadamente llega a su fin. Esperaba que, de esta manera, este viaje también terminara. Pasaban los días y todo seguía en el mismo punto.

Se me ocurrió retomar una práctica que años atrás me había entretenido: hacerle fotos a la tele. En otra época lo hacía con intereses exclusivamente artísticos, pero ahora mis intenciones eran otras: fijar en papel todo lo que pudiera parecerse a esa cárcel, a esa ignominiosa situación, dar fe de mi historia allí a base de fotografías extraídas del único lugar en el que en aquellos días existía vida, la pantalla de la tele, con la intención de que si algo me pasase alguien pudiera encontrarlo. Comencé haciendo fotos a películas, reality shows, concursos, telediarios, informativos, dibujos animados, a todo, pero la historia de cómo habíamos llegado hasta allí y todo lo referente al viaje se apoderó de mí, y me encontré haciendo fotos con intenciones que se sumaban a la inicial: contar en la medida de lo posible mi vida a fin de reconquistarme, de reconstruir mi personalidad. Las descargaba directamente de la tarjeta de mi cámara al PC robado, y a veces las modificaba con trazos, dibujos, collages y cuantas fantasías que pensaba que debieran acompañar a la fidedigna reconstrucción de los hechos, las imprimía en la pequeña impresora, y después las ponía en el carro de la máquina de escribir para adjuntarles algún breve comentario.

Con los días terminé perdiendo el objetivo del plan y hacía lo que se me pasaba por la cabeza, formas lúdicas, sublimaciones de mi estado que me ayudaran a sobrevivir como si estuviera de vacaciones o en un largo fin de semana; en una infancia.

Hice muchas, más de 500, seguro. Como ejemplo, adjunto casi una por cada día: