KARTAN desató el fardo hecho con las ropas y se envolvió en la capa gris. A su lado, Robert temblaba bajo su chaqueta, entre aterido y excitado. Ya se veían las enormes piedras. Eran las únicas formas sólidas en aquel paisaje sombrío cubierto por la niebla. El expectante silencio fue hecho añicos por el quejumbroso lamento de una gaviota, que a Robert le pareció la voz de Jennifer llamándole a través de la niebla del tiempo.

Se dirigió hacia el hueco que había entre dos piedras y, una vez más, la fría viscosidad de la niebla penetró en su mente. De repente, añoró la belleza y el calor de la tierra de la gente de tez morena. Quiso volver a oír sus voces cantarinas, estudiar sus dibujos, llegar a comprender su fe en la paz, el amor y la solidaridad…

La gaviota volvió a lamentarse. Otra le contestó débilmente, como un eco en la niebla. Fue entonces cuando Robert se enfrentó a la verdad. No había llegado hasta allí para llevar a Kartan, ni para intentar encontrar a Jennifer. Lo que realmente quería era volver con aquella gente morena que lo había aceptado como a uno de los suyos. Ni siquiera el hecho de haber encontrado otra vez a su hermano cambiaba las cosas. En cierta forma, era mejor. Por lo menos sus padres tendrían a Duncan…

Robert se volvió hacia Kartan, que miraba fijamente las piedras con ojos aterrorizados. Su cara morena estaba lívida. Kartan señaló el tercer hueco y dijo con voz desfallecida:

—Aquí enterramos a mi Hermano Elegido, Aetherix.

Luego atravesó el círculo, dando traspiés en el brezo. Se arrodilló en la hierba y rompió a llorar. Así estaba la primera vez que Robert lo vio, una figura envuelta en una capa gris, arrodillada entre las piedras, sollozando.

Robert se agachó a su lado y empezó a excavar muy despacio, casi maquinalmente. Poco a poco, el frío fue paralizando su mente, hasta que ya no supo lo que hacía. El frío y el silencio se intensificaron. La niebla se hizo más espesa, ocultando las demás piedras del círculo. El tiempo se detuvo.

Luego Robert volvió a notar el calor, la luz y el rumor de las olas al romper en la playa. Abrió los ojos y vio los rododendros rodeando el círculo de piedras y oyó el murmullo de las hojas levemente agitadas por la brisa.

De repente un dolor profundo y seco, como si algo le estuviera destrozando por dentro, se apoderó de él. Las hojas de los árboles bailaban frenéticamente ante sus ojos. Luego empezó a verlas borrosas, como si estuvieran desenfocadas. El estruendo de las hojas atronó sus oídos. Después perdió el conocimiento.

Cuando volvió en sí, creyó seguir oyendo el rumor de las hojas, que, poco a poco, fue reemplazado por una voz que le llamaba con insistencia:

—¡Robert! ¡Robert! ¿Estás bien?

Alguien estaba sacudiéndole. ¿Por qué no le dejaban solo? ¿Por qué no le dejaban quedarse donde realmente quería estar?

—¡Robert, contéstame!

De mala gana, Robert abrió los ojos y vio a Jennifer inclinada sobre él, con el cabello rojizo cayéndole por la cara como una vieja cortina. Al retirárselo, Robert vio que tenía una profunda herida en la frente.

—Tu cabeza… ¿Cómo te has hecho eso? —le preguntó.

Jennifer se tocó la herida y retiró los dedos rápidamente.

—¡Hemos vuelto! Estamos salvados, Robert —dijo.

Cautelosamente, Robert echó una mirada a su alrededor y vio que Kartan ya no estaba allí. La niebla se deshacía bajo el sol, quedándose adherida únicamente a las zonas más húmedas y bajas del páramo. La enorme mole de Ben Arden se elevaba a sus espaldas. El páramo parecía extrañamente apacible bajo la luz del amanecer. Temblando, se puso de pie. Luego ambos se alejaron de las piedras.

Avanzaron penosamente durante algún tiempo sin decir nada, hasta que Jennifer, casi en un susurro, dijo:

—Todo ha sido un sueño, ¿verdad, Robert? O una ilusión. No ha sido real.

—Sí ha sido real —contestó Robert—. Tal vez incluso más que esto.

—Pero hoy es viernes por la mañana, ¿no? —preguntó Jennifer, angustiada—. No hemos estado fuera varios días, ¿verdad?

—Es sábado por la mañana —contestó Robert—. Ha salido gente a buscarnos.

—¿Sábado por la mañana?

Titubeando, Robert le contó la historia del viaje desde Smailholm a Locharden y el milagro de haber encontrado a Duncan. Jennifer le escuchó; luchaba por creer que todo aquello había sucedido de verdad.

—Tendrás que creértelo cuando veas a Duncan —le dijo Robert—. Incluso él vio a Kartan.

Iban subiendo a través de los helechos, casi ocultos por sus ásperas hojas. Un sonido vibrante llenó el aire, miraron hacia el cielo y vieron un helicóptero, como un insecto gigante, que volaba en círculo sobre las piedras. Luego se alejó hacia la costa.

—Nos están buscando —murmuró Robert. Pero, a pesar de ello, se quedaron donde estaban, escondidos entre los helechos.

—¿Crees que Kartan conseguirá volver con los suyos? —preguntó lentamente Jennifer, aceptando por fin que aquella experiencia había sido algo más que un sueño—. Espero que haya encontrado el camino de vuelta.

Luego le llegó a ella el turno de contar a Robert cómo el bárbaro la había obligado a volver a Kelso y cómo se habían llevado prisionera a la mayoría de la gente morena.

—No sirvió para nada el que nosotros estuviéramos allí —dijo Robert con tristeza—. Al principio, Kartan creía que habíamos ido a salvarlos.

—Solo ha servido para empeorar las cosas —admitió Jennifer—. Tendrías que haber visto la cara de Savotar cuando pegó al barbudo. Y lo hizo solo por mí.

—Quizá nos hayan cambiado —comentó Robert con serenidad.

—Siempre tuve miedo de que quisieras quedarte allí —dijo Jennifer—. Y al final fui yo la que se quedó atrás. Fue horrible…, aquellos bárbaros y todo lo demás. Sin embargo, me gustaría poder estar segura de que Kartan ha conseguido volver con su pueblo.

Estaban a punto de llegar a la granja Taylor, cuando los voluntarios que habían salido en su búsqueda los encontraron y los condujeron rápidamente a la cálida cocina de los Crandall. La señora Dean estaba allí, el fuego crepitaba y las teteras hervían con caldo y chocolate caliente para los exhaustos voluntarios. Algunos habían pasado la noche entera en el páramo. La señora Crandall abrazó a Jennifer, como si no quisiera volver a separarse de ella nunca más.

—¡Mira cómo traes el pelo y la ropa! —exclamó sacudiendo una hoja grande y marrón que colgaba del pantalón de algodón de Jennifer.

—Mal de la intemperie —diagnosticó el señor MacPherson para explicar la aturdida mirada de Jennifer y las respuestas contradictorias que daban los dos muchachos.

—Hacía un tiempo muy raro —comentó un viejo granjero—. Nunca había visto una niebla así, pegada solo a una zona del páramo. Aquí en la cañada ha estado despejado durante todo el día, pero el círculo de piedra seguía cubierto por la niebla. Allí fue donde se perdieron.

También estaban allí los Guthrie, acompañados por Duncan, que no perdía de vista a Robert, aunque no le dijo nada hasta que no estuvieron camino de casa y lo suficientemente lejos de sus padres como para que no pudieran oírlos.

—Vamos a dejar las cosas como están, Robert. Estuvisteis en el páramo. El pensar que te escapaste de casa solo conseguiría hacerles daño. Pero todavía no lo veo nada claro. Aquel otro chico que estaba contigo, ¿dónde está ahora? Y la chica, ¿dónde estaba ayer?

—Algún día te lo diré —le contestó Robert—. Pero, por favor, ahora no.

Al escuchar el tono triste y abatido de su voz, Duncan no volvió a insistir.

Pasó más de una semana antes de que tanto la señora Crandall como los Guthrie pudieran oír hablar de que Jennifer o Robert iban a algún otro sitio que no fuera la escuela. Incluso entonces, la madre de Jennifer se empeñaba en acompañarlos, aunque todo iba bien. Los dos niños querían visitar al abuelo de Robert, el viejo Dougal Ballentyne, que vivía en Baldry. Era más fácil conseguir que los llevara la señora Crandall que aplazar la visita hasta encajarla con el esporádico servicio de autobuses que unía Locharden y Baldry.

Robert y Jennifer se veían a diario en la escuela y hablaban en secreto de su aventura, aunque descubrieron que era un alivio sumergirse en la aburrida monotonía del colegio y no pensar demasiado en lo que habían visto. Pero ambos sentían la necesidad de compartir con alguien su experiencia, y Robert estaba tan seguro de que su abuelo era la persona indicada, que, finalmente, Jennifer accedió a acompañarle, dándose por vencida.

Decidieron ir un sábado por la tarde. Cuando la señora Crandall pasó a recoger a Robert, vio a Duncan trabajando en el campo con el tractor.

—Ya veo que tu hermano no ha vuelto todavía a Edimburgo —le comentó a Robert, que se sentó en el asiento de atrás.

—No va a volver —dijo Robert—. Ha encontrado trabajo en un garaje de Baldry, y ahora vive allí. De esta forma puede venir a ayudarnos los fines de semana.

—¡Qué bien! ¡Tus padres estarán contentos!

—¡Y yo también! —dijo Robert con una sonrisa.

—Esta mañana, mientras estaban en casa, he oído al señor MacPherson decirle a tu padre que eres un gran artista —dijo Jennifer—. La verdad es que te alaban más de la cuenta.

—Yo también se lo he oído decir alguna vez —dijo Robert—. Es muy amable, sobre todo si tenemos en cuenta que el último dibujo mío que vio fue una caricatura suya que hice en la pizarra. Pero se necesitaría algo más que el viejo MacPherson para que mi padre cambiara de opinión.

—Tampoco te perjudica —dijo Jennifer.

Sin darse cuenta, llegaron a la hilera de casitas grises, construidas en las afueras de Baldry, en una de las cuales vivía el viejo Ballentyne. Robert suspiró aliviado cuando la señora Crandall dijo que no entraba porque tenía que comprar unas cosas en Baldry.

—Volveré dentro de unas dos horas —dijo mientras ponía en marcha el coche.

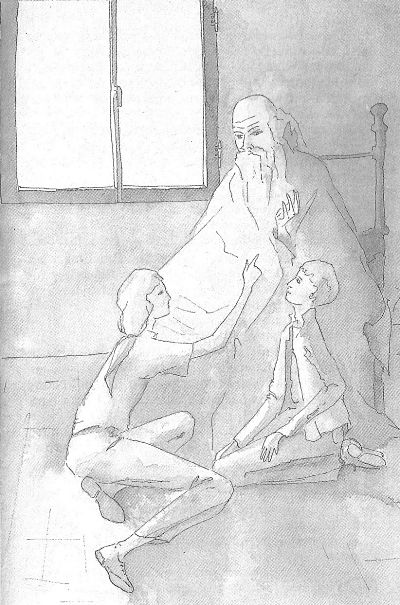

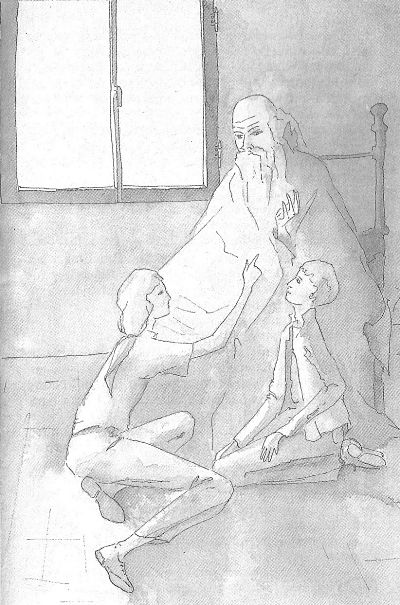

Los chicos entraron en la casa y encontraron al anciano sentado en un sillón con una manta de tartán sobre las rodillas. Miraba fijamente la barra incandescente de una pequeña estufa eléctrica.

—No es igual que un fuego de carbón —se lamentó—. No huele a nada y nadie se sienta junto a ese estúpido aparato de metal a hacerte compañía.

—Te he traído una cosa —dijo Robert, sentándose sobre la alfombra junto a los pies de su abuelo, como solía hacer siempre.

Robert se desabrochó la camisa y sacó el pequeño cuadro de las piedras envueltas en la niebla, que Kartan había pintado.

Jennifer sofocó un grito de sorpresa.

—Todavía lo conservas —dijo, y se sentó al lado de Robert—. Lo trajiste desde su época. ¿Cómo lo has podido hacer?

—Lo traje metido debajo de la camisa —dijo Robert.

—Es un cuadro muy bonito —comentó el anciano, mirándolo sin demasiado interés y dejándolo después en su regazo.

—¿Sabes lo que es? —preguntó Robert, excitado—. ¿No lo reconoces?

—Ya no veo bien —dijo.

Robert encendió una pequeña lámpara y, acercándosela al anciano, dirigió la luz hacia el cuadro. La niebla del cuadro pareció cobrar vida, giraba entre las piedras del círculo como un torbellino, y las figuras arrodilladas quedaron de repente perfectamente enfocadas.

—Son las viejas piedras —dijo el abuelo de Robert y sus palabras cobraron una nueva vitalidad—. Las piedras de Arden.

—Quería dártelo, porque sé que siempre te ha gustado ese lugar —le explicó Robert, ilusionado.

—Sí, esas piedras han tenido toda la vida un extraño poder sobre mí. Hay en ellas algo más de lo que la gente ve. Este cuadro me trae a la memoria el día en que tu madre, Meg, se perdió en el páramo. Era poco más que una cría, apenas capaz de dar sus primeros pasos. Se alejó de la granja, y la niebla lo cubrió todo.

Mientras Jennifer y Robert escuchaban hechizado en silencio, el anciano les contó la historia del día en que él también se perdió en el Círculo del Tiempo. Al llegar al círculo de piedras, apesadumbrado por la pérdida de su hija, cayó de rodillas y arrancó a puñados la tierra negruzca. La niebla desapareció y se encontró de repente en medio de un bosque. ¡Y las piedras estaban cerca del mar!

»Allí estaba, en un acantilado, frente a una amplia bahía que el mar había ido haciendo con el paso de los años. Nunca hasta entonces había visto aquella parte de la costa. Un grupo de gente alta y morena arrastraba un bote hacia la playa, chapoteando dentro del agua cálida con los pies descalzos.

»No era yo el único que miraba el bote. Muy cerca de mí, tan cerca que casi podía tocarme, había un hombre alto, con el pelo negro y muy largo. Llevaba una túnica gris sobre los hombros, según pude recordar más tarde, y colgada del cuello, una cadena con un pequeño silbato verde. Era algo tan extraño que no dejó de llamarme la atención.

»Un poco más allá había otras dos personas. Una chica muy guapa, alta y con la piel morena como el joven, con una cruz colgada del cuello con una cadena. Junto a ella había un muchacho, más bajo que los otros dos, con el pelo rizado y la piel más blanca.

»Ellos no me vieron, porque tenían los ojos puestos en el bote de la playa. De repente, el joven alto empezó a gritar: ¡Panchros! ¡Alloperla! Por fin habéis vuelto. Bajó con dificultad hasta la playa, por una escarpada senda, arrastrando tras él, en su precipitación, un aluvión de piedras. Cruzó la arena rápidamente, y se arrojó en los brazos abiertos de la gente morena, que llegó corriendo por la playa para reunirse con él.

»Las otras dos personas bajaron más despacio. El muchacho del pelo rizado tenía dificultades para descender por la senda; luego, cuando lo vi correr por la arena, me di cuenta de que le fallaba un poco la pierna.

»La alegría de su reencuentro me trajo a la memoria mi propia pérdida, me di la vuelta y volví al círculo de piedra.

»Debí de quedarme dormido. Ya no me acuerdo bien. Hacía mucho frío y todo estaba en calma. Cuando recobré el sentido, vi a mi pequeña Meg. Estaba dormida junto a una piedra, completamente sana, envuelta en una suave capa gris, como la que llevaba el hombre alto.

—Eran Kartan y Lara Avara —murmuró Robert.

—La llevé a casa. Hasta ahora no le había contado a nadie la historia de la extraña visión que tuve en las piedras de Arden.

—No podían ser ellos —dijo Jennifer, rompiendo el silencio que se había adueñado de la habitación.

—Eran ellos —insistió Robert—. Pero mayores que cuando los conocimos. Alloperla, Panchros y los demás debían de haber escapado de los bárbaros y regresaban de las tierras del norte. ¿No lo entiendes? Fue después de estar allí nosotros.

—¿Cómo puedes estar tan seguro?

—Por el silbato verde. Un niño le dio uno a Kartan cuando fuimos a Edimburgo en autobús. Hasta ahora no me había vuelto a acordar. ¿No te das cuenta? Era algo de nuestra época, por eso Kartan lo conservaba y lo llevaba puesto. Y tú le diste la cruz a Lara Avara.

—¿Y quién era el otro joven? —preguntó Jennifer con una nota de desafío en la voz—. El del pelo rizado que cojeaba.

Robert recordó el dolor desgarrador que había sentido en las piedras… Pero ya tendría tiempo para pensar en ello más tarde. Era demasiado increíble, demasiado hermoso…

El anciano miró interrogativamente sus caras emocionadas.

—Nosotros también hemos estado allí —dijo Robert. Después, Jennifer y él, quitándose la palabra de la boca una y otra vez, le contaron todo lo que podían recordar.

Cuando volvió la señora Crandall, seguían hablando. La madre de Jennifer se detuvo en la puerta para observar las tres caras radiantes —dos muy jóvenes y otra arrugada por el paso de los años— bañadas por la suave luz arrojada por la pequeña lámpara. La habitación estaba austeramente amueblada. No tenía chimenea ni cuadros colgados en las paredes; pero los niños y el anciano parecían envueltos en una especie de encantamiento, que iluminaba por completo la humilde estancia.