FIGURA 2. Concierto de flauta en Sanssouci, pintura de Adolph von Menzel, 1852.

Autor:

FEDERICO EL GRANDE, rey de Prusia, subió al trono en 1740. Se le recuerda en las historias a causa sobre todo de su astucia militar, pero era también hombre dado a la vida de la inteligencia y del espíritu. Su corte de Potsdam fue uno de los más brillantes centros de actividad intelectual en la Europa del siglo XVIII. Allí pasó veinticinco años el célebre matemático Leonhard Euler, y entre los visitantes de esa corte se cuentan muchos otros matemáticos y hombres de ciencia, y también filósofos como Voltaire y La Mettrie, que estando en Potsdam escribieron algunas de sus obras más importantes.

Pero el verdadero amor del rey era la música. Federico fue un entusiasta flautista y compositor, y algunas de sus obras se ejecutan todavía hoy de vez en cuando. Fue además, entre los protectores de las artes, uno de los primeros en percibir las virtudes del recién creado “piano-forte” (“suave-fuerte”). El piano había venido evolucionando, durante la primera mitad del siglo XVIII, como forma modificada del clavecín. Lo malo del clavecín era que el volumen de sonido de las piezas en él ejecutadas era prácticamente uniforme: no había manera de hacer que una tecla sonara más fuerte o más suave que las vecinas. El “piano-forte”, como su nombre lo dice, vino a remediar esa deficiencia. Desde Italia, donde Bartolommeo Cristofori construyó el primero, la idea del instrumento suave-fuerte se difundió por todas partes. Gottfried Silbermann, el mejor constructor de órganos de la Alemania de entonces, se había propuesto hacer un piano forte “perfecto”. Naturalmente, el apoyo más vigoroso de sus esfuerzos le vino del rey. Se dice que Federico poseía nada menos que quince pianos de Silbermann.

Federico, admiraba tanto a los pianos como a un organista y compositor llamado Johann Sebastian Bach. Las composiciones de este Bach gozaban de cierta notoriedad. Había quienes las calificaban de “pomposas y confusas”, mientras otros las ponderaban como incomparables obras maestras. Lo que nadie ponía en duda era la maestría con que Bach improvisaba en el órgano. Ser organista suponía en esos tiempos la capacidad no sólo de tocar piezas, sino también de inventarlas de repente, y Bach era famosísimo en todas partes por sus notables habilidades de improvisador, (En el libro de Hans Theodore David y Arthur Mendel, The Bach Reader, hay anécdotas deliciosas acerca de eso).

En 1747 tenía Bach sesenta y dos años, y su fama, así como uno de sus hijos, había llegado a Sanssouci; de hecho, Carl Philipp Emanuel Bach era el Capellmeister (maestro de capilla) de la corte de Federico. Hacía ya años que el rey, con delicadas insinuaciones, le había dado a entender a Carl Philipp Emanuel lo mucho que le gustaría que el Viejo Bach viniera a visitarlo, pero su deseo no había llegado a realizarse. Federico estaba particularmente interesado en que Bach probara el sonido de sus nuevos pianos Silbermann, pues preveía (atinadamente) que el piano iba a ser la gran novedad en el campo de la música.

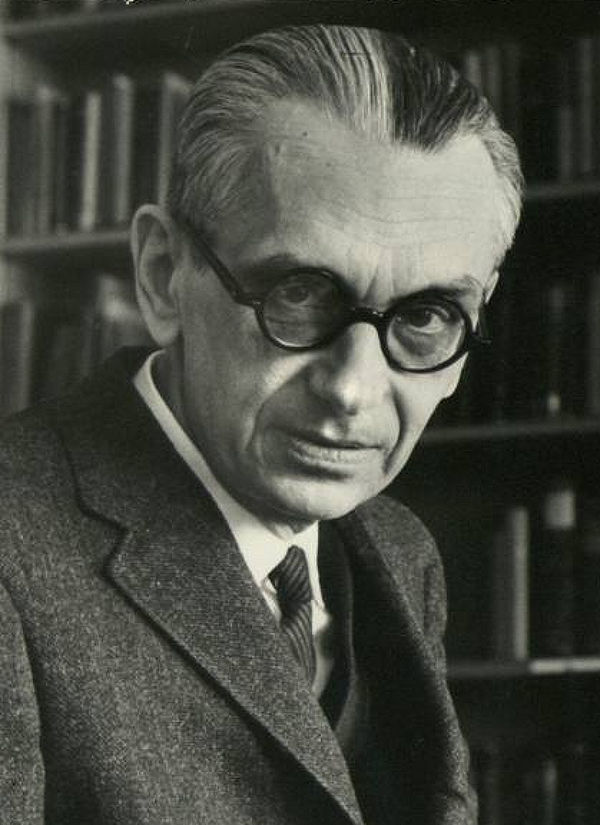

FIGURA 2. Concierto de flauta en Sanssouci, pintura de Adolph von Menzel, 1852.

Federico solía organizar en su corte veladas de música de cámara. A menudo él mismo actuaba como solista de algún concierto para flauta. El cuadro cuya fotografía se ve aquí (figura 2) representa una de esas veladas musicales; es obra del pintor alemán Adolph von Menzel, el cual hizo en el siglo XIX una serie de cuadros que muestran los distintos aspectos de la vida de Federico el Grande. Sentado al clavecín está C. Ph. E. Bach, y el primer personaje por la derecha es Joachim Quantz, maestro de flauta del rey y única persona a quien le estaba permitido señalarle a Federico sus fallas como flautista. En cierta ocasión, en mayo de 1747, cayó allí un visitante inesperado. Pero dejemos que sea Johann Nikolaus Forkel, uno de los primeros biógrafos de Bach, quien cuente la historia:

Una noche, en los momentos en que (Federico) preparaba ya su flauta y sus músicos estaban listos para comenzar, un funcionario le trajo la lista de los extranjeros llegados ese día. Con su flauta en la mano echó una ojeada a la lista, y de pronto, dirigiéndose a los músicos allí reunidos, les dijo con acento de cierta agitación: “Señores, el viejo Bach está aquí”. Dejó entonces a un lado la flauta y sin más dilación despachó a alguien para invitar al viejo Bach, que se había apeado en la posada de su hijo, a presentarse en palacio. Quien me contó la historia fue Wilhelm Friedemann, que acompañaba a su padre, y no puedo menos que decir que todavía recuerdo con gusto la manera como me la contó. En esos tiempos era costumbre hacer cumplimientos sumamente prolijos. La primera aparición de J. S. Bach ante tan gran rey, que no le había dado tiempo ni de cambiar su vestimenta de viaje por el atuendo negro que usan los músicos, tuvo que estar acompañada, por fuerza, de toda clase de disculpas. No me detendré aquí en ellas, pero sí diré que, en el relato de Wilhelm Friedemann, constituían todo un exquisito diálogo entre el rey y el viejo músico empeñado en disculparse.

Lo que hace más al caso es que el rey renunció a su concierto de esa noche e invitó a Bach, conocido ya de todos como “el viejo Bach”, a probar los fortepianos, hechos por Silbermann, que tenía en varios salones del palacio. (Aquí pone Forkel una nota de pie de página: “Tan aficionado era el rey a los pianofortes manufacturados por Silbermann, en Freyberg, que había resuelto comprárselos todos. Llegó así a reunir quince. Tengo noticias de que todos ellos continúan, ya inservibles, en distintos rincones del palacio real”). Seguido de sus músicos, el rey recorrió todos los salones, invitando a Bach a probar cada uno de los pianos y a tocar en ellos alguna improvisación. Después de probar así varios pianos, Bach le pidió al rey un tema para una fuga, ofreciéndose a ejecutarla de inmediato, sin preparación alguna. El rey quedó admirado de la manera tan sabia como su tema pasó de repente a ser una fuga; y, probablemente para ver hasta dónde podía llegar ese arte, expresó el deseo de oír una fuga a seis voces obligadas. Pero como no cualquier tema se presta para una armonía tan rica, Bach mismo eligió uno, y al punto, con gran asombro de todos los presentes, lo desarrolló de la misma sabia y magnífica manera como había desarrollado antes el tema del rey. Su Majestad dijo finalmente que le gustaría oírle tocar el órgano. Así, pues, al día siguiente Bach fue llevado a probar todos los órganos de Sanssouci, tal como antes había sido llevado a probar todos los pianos de Silbermann. De regreso ya en Leipzig, Bach trabajó sobre el tema inventado por el rey y escribió piezas a tres y a seis voces, añadió varios pasajes artificiosos en forma estricta de canon, mandó grabar la obra con el título de Musikalisches Opfer [Ofrenda Musical], y se la dedicó al inventor.[1]

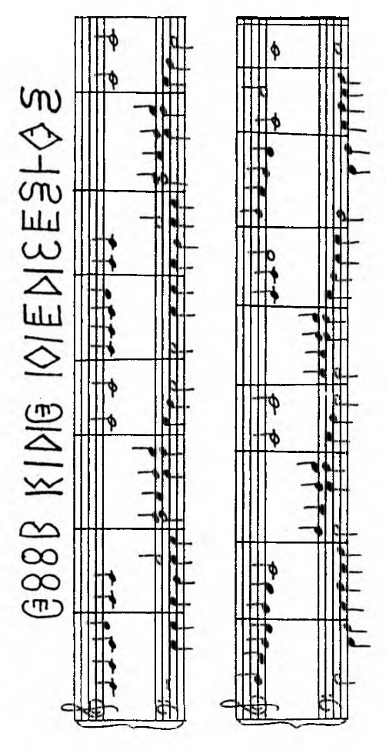

FIGURA 3. El Tema Real.

En el ejemplar de la Ofrenda Musical enviado al rey incluyó Bach una carta dedicatoria interesante, si no por otra cosa, por su tono tan sumiso y zalamero. Desde nuestra perspectiva de hoy ese tono produce un efecto cómico. Pero seguramente nos conserva algo del estilo en que Bach se disculpó aquella noche ante el rey por el traje inadecuado que llevaba.[2]

REY GRACIOSÍSIMO:

Dedico a Vuestra Majestad, con la humildad más profunda, una ofrenda musical cuya parte más noble procede de la propia augusta mano de Vuestra Majestad. Con sobrecogido placer recuerdo la especialísima gracia de que fui objeto cuando, hace algún tiempo, durante mi visita a Sanssouci, Vuestra Majestad se dignó tocarme en el teclado un tema de fuga, y al mismo tiempo me encargó de la manera más graciosa que lo desarrollara en la presencia augustísima de Vuestra Majestad. Mi humildísima obligación no podía ser otra que obedecer la orden de Vuestra Majestad. Sin embargo, no pude menos que observar que, por falta de la necesaria preparación, mi ejecución no estaba a la altura de tan excelente tema. En consecuencia, determiné elaborar de manera más completa el tema regio y, habiendo puesto empeño en la tarea, he resuelto ahora dar a conocer esta obra al mundo. Mi propósito no se ha realizado con la perfección que hubiera sido posible, y la obra no tiene, así, otra finalidad que la muy loable de enaltecer, aunque sea sólo en medida tan modesta, la fama de un monarca cuya grandeza y dominio en todas las ciencias de la guerra y de la paz, y especialmente en la música, todo el mundo se ve obligado a admirar y respetar. Me atreveré a añadir una humildísima súplica: que Vuestra Majestad se digne enaltecer este modesto trabajo con su graciosa aceptación y que siga concediendo la augustísima gracia real de Vuestra Majestad a quien es el siervo más humilde y obediente

de Vuestra Majestad

EL AUTOR.

Leipzig, 7 de julio de 1747.

Unos veintisiete años después, cuando hacía ya veinticuatro que Bach había muerto, un noble alemán de nombre Gottfried van Swieten —a quien, por cierto, dedicó Forkel su biografía de Bach, y a quien Beethoven dedicaría su Primera Sinfonía— tuvo con el rey Federico una conversación referida por él mismo con estas palabras:

Entre otras cosas, me habló [el rey] de música, y de un gran organista llamado [Wilhelm Friedemann] Bach, que había residido en Berlín durante un tiempo. En cuanto a profundidad de conocimientos armónicos y en cuanto a fuerza de ejecución, este artista está dotado de un talento superior al de cualquier otro músico que yo haya oído o pueda imaginarme. Sin embargo, quienes conocieron a su padre afirman que el padre era todavía más grande. El rey es de esta opinión; y, para demostrármela, cantó en voz alta un tema cromático de fuga que en cierta ocasión le dio al viejo Bach y que éste utilizó para componer, de repente, una fuga a cuatro voces, otra a cinco, y otra finalmente a ocho.[3]

No hay, por supuesto, manera de averiguar si fue el rey Federico o el barón van Swieten quien agrandó tan desmesuradamente la hazaña del compositor; pero es una buena indicación de cómo había crecido hacia 1774 la leyenda de Bach. Para dar idea de lo extraordinario que es una fuga a seis voces, baste decir que en todo el Clave bien temperado de Bach, constituido por cuarenta y ocho preludios y cuarenta y ocho fugas, sólo dos de las fugas están hechas a cinco voces, y no hay ni una sola a seis. La tarea de improvisar una fuga a seis voces podría compararse, por decir algo, a la de jugar con los ojos vendados sesenta partidas simultáneas de ajedrez y ganarlas todas. Improvisar una fuga a ocho voces está francamente por encima de las capacidades humanas.

El ejemplar enviado por Bach al rey Federico lleva, en la página que precede a la primera de música, la inscripción siguiente:

FIGURA 4.

(“Por orden del rey, la canción y las demás cosas [están] resueltas con arte canónica”). Bach juega aquí con los dos sentidos del adjetivo canónico: no sólo “mediante la forma canon”, sino también “de la mejor manera posible”. Las iniciales de la inscripción latina forman la palabra italiana

R I C E R C A R

que significa “buscar”, “indagar”. Y la Ofrenda Musical contiene ciertamente muchas cosas que piden indagación y búsqueda. Consta de una fuga a tres voces, una fuga a seis voces, diez cánones y una sonata-trío. Los especialistas han llegado a la conclusión de que la fuga a tres voces es seguramente, en lo esencial, la que Bach improvisó ante el rey Federico. La fuga a seis voces es una de las creaciones más complicadas de Bach, y su tema es, por supuesto, el Tema Real. Este tema, que puede verse en la figura 3, es muy complejo, rítmicamente irregular y sumamente cromático (o sea, con muchas notas que no pertenecen a la tonalidad en que está escrito). Componer con ese tema una fuga decente, aunque sólo fuera a dos voces, no hubiera sido tarea sencilla para un músico común y corriente.

El nombre que da Bach a las dos fugas no es “Fuga”, sino “Ricercar”. Éste es otro de los sentidos de la palabra: ricercar, en efecto, fue el nombre original de la forma que hoy se conoce como “fuga”. En tiempos de Bach ya se había impuesto la palabra (latina e italiana) fuga, pero seguía utilizándose ricercar para designar un tipo erudito de fuga, tal vez demasiado austeramente intelectual para el oyente medio. Un caso parecido se da en el inglés de hoy: la palabra recherché (tomada del francés) significa literalmente “rebuscado”, pero tiene además una connotación de refinamiento esotérico, de cosa destinada sólo a los muy entendidos.

La sonata-trío constituye un delicioso alivio tras la austeridad de las fugas y los cánones: es muy cantarina y dulce, casi bailable. También ella, sin embargo, se basa preponderantemente en el Tema Real, con todo su cromatismo y austeridad. Es milagrosa en verdad la manera como Bach se sirvió de semejante tema para componer un interludio tan ameno.

Los diez cánones de la Ofrenda Musical se cuentan entre los más elaborados que Bach compuso. Pero, curiosamente, Bach mismo no dejó ninguno de ellos escrito de cabo a rabo. Su presentación incompleta es cosa deliberada. Son como acertijos que se le proponen al rey de Prusia. Un juego musical muy practicado en la época consistía en escribir un tema, acompañarlo de algunas indicaciones más o menos enigmáticas y dejar que el canon basado en ese tema fuera “descubierto” por otro jugador. Para saber cómo es posible esto hay que entender algunas de las reglas del canon.

El canon se caracteriza esencialmente por un tema que sirve a la vez de melodía y de acompañamiento. Para conseguir esto se distribuyen “copias” del tema entre las distintas voces ejecutantes. Pero hay varios procedimientos. El más simple y directo es el canon circular, como “Frère Jacques”. Entra el tema en la primera voz; después de un lapso bien medido entra una de sus “copias” exactamente en la misma tonalidad; pasado el mismo lapso en la segunda voz, entra la tercera de las copias del tema, y así sucesivamente. Cualquier melodía no puede armonizar consigo misma en esa forma. Para que una sucesión de notas funcione como tema de canon se requiere que cada una de esas notas cumpla un papel doble (o triple, o cuádruple, etcétera): en primer lugar tiene que ser parte de una melodía y en segundo lugar tiene que ser parte de una armonización de esa misma melodía. Cuando hay, por ejemplo, tres voces canónicas, cada nota del tema necesita funcionar de dos maneras armónicas distintas, además de conservar su función melódica. En otras palabras, cada una de las notas del canon posee más de un sentido musical: el oído y el cerebro del oyente dan automáticamente con el sentido adecuado, teniendo en cuenta el contexto.

Existen, claro, especies más complicadas de cánones. Un primer grado en la escala de complejidad se consigue cuando las “copias” del tema se escalonan no sólo en el tiempo, sino también en el tono, por ejemplo, la primera voz puede comenzar el tema en do, y entonces la segunda, al entroncar con la primera después del lapso de rigor, canta ese mismo tema pero comenzando cuatro notas arriba, o sea en sol; si hay una tercera voz, ésta deberá entroncar con las otras dos, a su debido tiempo, comenzando cuatro notas arriba de donde comenzó la segunda, o sea en re, y así sucesivamente. Un segundo grado en la escala de complejidad se da cuando la velocidad varía de una voz a otra; cuando, por ejemplo, la segunda voz canta el doble de rápido o el doble de lento que la voz inicial. Lo primero se llama disminución, lo segundo aumentación (porque el tema parece encogerse o dilatarse respectivamente).

Y eso no es todo. La siguiente etapa de complejidad en la construcción de cánones consiste en invertir el tema, lo cual significa elaborar una melodía que salte hacia abajo cada vez que el tema original salta hacía arriba, pero haciendo que el salto mida exactamente el mismo número de semitonos. El efecto producido por esta transformación melódica es un tanto raro, pero cuando uno se acostumbra a oír temas invertidos, ya comienza a encontrarlos completamente naturales. Bach, que era aficionadísimo a las inversiones, las prodiga en su obra —sin exceptuar, por supuesto, la Ofrenda Musical. (Puede servir de ejemplo la melodía de “Good King Wenceslas”, con su inversión hecha en la forma indicada: se comienza con la melodía original, y después de dos compases entra como segunda voz la inversión, que comienza una octava abajo; el canon que resulta es bastante agradable, un descubrimiento de Scott Kim). Finalmente, la más esotérica de las “copias” es la copia retrógrada, en la cual el tema se ejecuta al revés de como está escrito, es decir, de atrás para adelante. El canon que utiliza este truco se llama familiarmente canon cangrejo, a causa de las peculiaridades locomotivas de esos crustáceos. Ni falta hace decir que Bach metió un canon cangrejo en su Ofrenda Musical. Hay que observar que los distintos tipos de “copia” conservan toda la información que hay en el tema original, lo cual quiere decir que el tema es totalmente recuperable a partir de cualquiera de sus copias. Esta transformación mantenedora de la información suele llamarse isomorfismo, y el presente libro habrá de ocuparse de isomorfismos a cada rato.

FIGURA 4a. Canon Good King Wenceslas. Diseño de Scott E. Kim.

A veces resulta deseable aflojar un poco lo rígido de la forma canon. Una manera de lograrlo es permitir pequeñas desviaciones de la copia perfecta, para que la armonía resulte más fluida. Hay también cánones con voces “libres”, que no utilizan el tema y sirven sólo para armonizar agradablemente con las voces que forman parte estricta del canon.

Cada uno de los cánones de la Ofrenda Musical tiene como tema una variante del Tema Real, y todos los recursos de complicación arriba descritos se explotan en ellos hasta lo último; más aún, a veces se combinan varios de estos recursos en un solo canon, por ejemplo en el que se intitula “Canon per Augmentationem, contrario Motu”. Es un canon a tres voces; la voz central es libre (si bien lo que canta es justamente el Tema Real), y las otras dos danzan canónicamente por encima y por debajo, empleando los recursos de la aumentación y de la inversión. Uno de los cánones lleva el críptico título “Quaerendo invenietis” (“Buscando encontraréis”). Todos los enigmas de éste y de los demás cánones de la Ofrenda han sido resueltos. Las soluciones canónicas son obra de Johann Philipp Kimberger, discípulo de Bach. Pero siempre cabe la duda de si no quedará alguna solución por descubrir.

Puede ser necesario también explicar qué cosa es una fuga. La fuga se parece al canon por el hecho de basarse casi siempre en un tema que se va tocando en distintas voces y en distintos tonos, y a veces a distintas velocidades o con intervalos tonales invertidos o de atrás para adelante. El principio de la fuga es, sin embargo, mucho menos rígido que el del canon y por consiguiente hay en ella mayor espacio para la expresión emotiva y artística. La marca caracterizadora de una fuga es la manera como empieza: con una voz sola que canta su tema. Entra luego una segunda voz que comienza a cuatro tonos por encima o cuatro tonos por debajo de donde ha comenzado la primera. Mientras tanto, la primera prosigue su camino cantando el “contratema” o “contrasujeto”, esto es, un tema secundario, destinado a suministrarle contrastes rítmicos, armónicos o melódicos al tema. Cada una de las voces va entrando en su momento y canta el tema, acompañada a menudo por el contrasujeto, que se encomienda a alguna otra voz, mientras las demás ejecutan cuantos primores musicales se le han ocurrido al compositor. Cuando todas las voces han entrado ya en el juego, se acaban las reglas. Hay, por supuesto, ciertas cosas que normalmente se hacen en una fuga, pero no son cosas establecidas como regla: no hay reglas fijas, no hay una fórmula para hacer fugas. Las dos de la Ofrenda Musical son ejemplos sobresalientes de fugas que jamás hubieran podido ser “compuestas según fórmula”. Hay en ellas algo mucho más hondo que la simple fugalidad.

La Ofrenda Musical representa, en su conjunto, uno de los logros supremos de Bach en el terreno del contrapunto. Es toda ella una sola vasta fuga intelectual en la que se han trabado y entretejido muchas ideas y muchas formas y en la que surgen a cada momento alusiones sutiles y dobles sentidos juguetones. Y es una creación bellísima de la inteligencia humana, digna de ser admirada por siempre. (Véase una preciosa descripción de ella en el libro de H. T. David, J. S. Bach’s Musical Offering).

Hay en la Ofrenda Musical un canon particularmente insólito. Se llama “Canon per Tonos” y es a tres voces. La de arriba canta una variante del Tema Real, mientras las otras dos ejecutan una armonización canónica basada en un segundo tema. La más baja de estas dos voces canta su tema en do menor (que es la tonalidad del canon en su conjunto), y la otra canta el mismo tema, pero desplazado hacia arriba por un intervalo de quinta. Lo que hace de este canon algo distinto de cualquier otro es que cuando termina —cuando parece terminar, mejor dicho— no está ya en la tonalidad de do menor, sino en la de re menor. De alguna manera se las ha ingeniado Bach para modular (cambiar de tono) frente a las narices del oyente. Y además, el canon está construido de tal modo que su terminación se enlaza sin la menor violencia con su propio comienzo, de manera que puede uno repetir el proceso y, comenzando ahora en la tonalidad de re, terminar en la de mi, y recomenzar entonces en mi para terminar en fa sostenido, etcétera. Estas sucesivas modulaciones van llevando el oído a provincias tonales más y más remotas, de modo que a la tercera o cuarta de ellas se siente uno desesperadamente lejos de la tonalidad inicial. Pero, como por arte de magia, al llegar a la sexta de las modulaciones queda uno instalado de nuevo en la tonalidad de do menor. Todas las voces se hallan ahora exactamente una octava más arriba de como se hallaban al principio, y en este punto puede darse por concluida la pieza de una manera musicalmente agradable. Cabe imaginar que tal fue la intención de Bach; pero no hay duda de que a Bach le encantaba la idea de que este proceso siguiera y siguiera ad infinitum, y quizá sea ése el sentido de las palabras que escribió al margen de la pieza: “Que así como se levanta la modulación, así se levante la Gloria del Rey”. Para subrayar esa calidad suya de potencialmente infinito, el nombre que le doy es “Canon Eternamente Remontante”.

Con ese canon nos brinda Bach nuestro primer ejemplo del concepto de Bucles Extraños. El fenómeno del “Bucle Extraño” ocurre cada vez que, habiendo hecho hacia arriba (o hacia abajo) un movimiento a través de los niveles de un sistema jerárquico dado, nos encontramos inopinadamente de vuelta en el punto de partida. (Aquí, el sistema es el de las tonalidades musicales). A veces me sirvo del término Jerarquía Enredada para designar un sistema en que se dan Bucles Extraños. A lo largo de nuestro camino reaparecerá una y otra vez este tema de los Bucles Extraños. Unas veces estará oculto, otras bien patente; unas veces estará puesto al derecho, otras al revés, cabeza abajo o de espaldas. “Quaerendo invenietis” es el consejo que desde ahora le doy al lector.

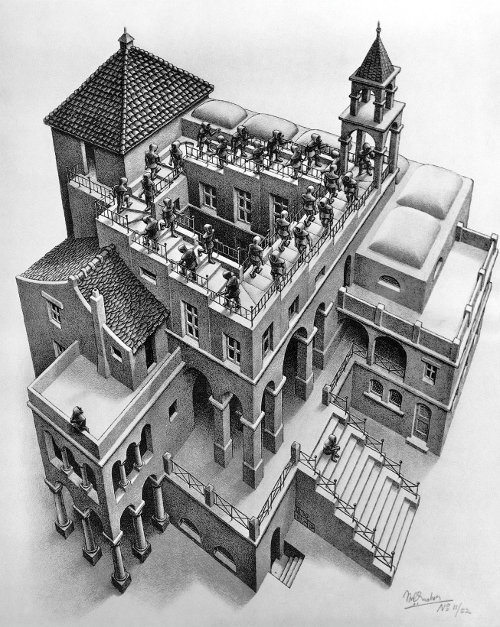

FIGURA 5. Cascada, de M. C. Escher (litografía, 1961).

Las más bellas y vigorosas realizaciones visuales de este concepto de Bucles Extraños Raros se dan, según mi punto de vista, en la obra del artista gráfico holandés M. C. Escher, que vivió de 1898 a 1971. Escher es el creador de algunos de los dibujos intelectualmente más estimulantes de todos los tiempos. Muchos de ellos tienen como raíz la paradoja, la ilusión o el doble sentido. Entre los primeros admiradores de los dibujos de Escher hubo varios matemáticos, lo cual es comprensible, pues esos dibujos suelen basarse en principios matemáticos de simetría o de esquema… Pero en un dibujo típico de Escher hay mucho más que la simple simetría o el simple esquema; hay a menudo una idea subyacente, realizada en forma artística. Y, en particular, el Bucle Extraño es uno de los temas más frecuentes en la obra de este artista. Véase, por ejemplo, la litografía Cascada (figura 5) y compárese su bucle eternamente descendente de seis etapas o pasos con el bucle eternamente remontante de seis etapas o pasos del “Canon per Tonos”. La semejanza de visión es realmente notable. Bach y Escher están tocando un mismo tema en dos “claves” distintas: la musical y la pictórica.

FIGURA 6. Subiendo y bajando, de M. C. Escher (litografía, 1960).

Los Bucles Extraños de Escher están realizados de varias maneras y pueden clasificarse de acuerdo con lo apretado del bucle. La litografía Subiendo y bajando (véase figura 6), en la que unos personajes caminan y caminan en bucle, es la versión más suelta, puesto que incluye gran número de pasos antes de que se llegue de nuevo al punto de partida. El circuito de Cascada es más apretado, pues no incluye sino seis pasos discretos. Aquí el lector podrá pensar que hay algo de ambigüedad en la noción de “paso”, y que, por ejemplo, en Subiendo y bajando lo mismo pueden verse cuatro niveles (escaleras) que cuarenta y cinco niveles (escalones). Hay, sin duda, una buena dosis de vaguedad en la manera de contar esos pasos, lo cual vale no sólo para los dibujos de Escher, sino para todo sistema jerárquico de muchos niveles. Ya afinaremos más adelante nuestra comprensión de esta vaguedad. Por ahora no nos distraigamos demasiado. Apretando más nuestro bucle, llegamos al notable caso de Manos dibujando (véase figura 135), en que cada mano dibuja a la otra: un Bucle Extraño de dos pasos. Y finalmente, el más apretado de todos los Bucles Extraños es el que encontramos en Galería de grabados (véase figura 142): retrato de un retrato que se contiene a sí mismo. ¿O retrato de una galería que se contiene a sí misma? ¿O de una ciudad que se contiene a sí misma? ¿O de un joven que se contiene a sí mismo? (Dicho sea de paso, la ilusión en que se basan Subiendo y bajando y Cascada no fue invento de Escher, sino de Roger Penrose, matemático inglés, en 1958. Pero el tema del Bucle Extraño ya estaba presente en la obra de Escher desde 1948, año en que dibujó Manos dibujando. La fecha de Galería de grabados es 1956).

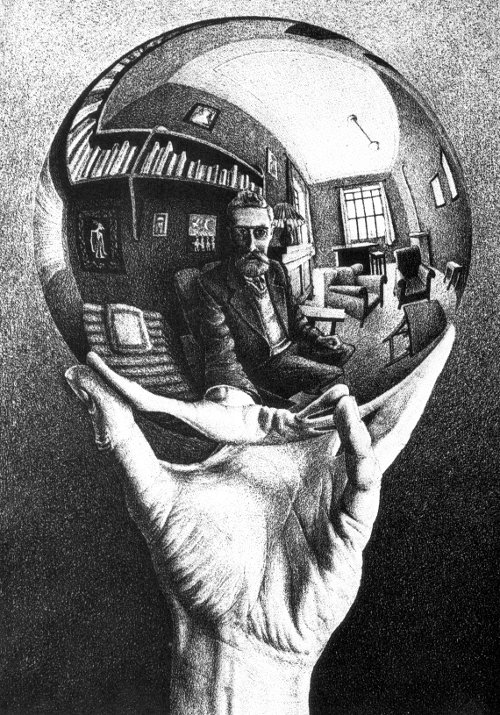

FIGURA 7. Mano con Globo Reflejado, de M. C. Escher, 1935.

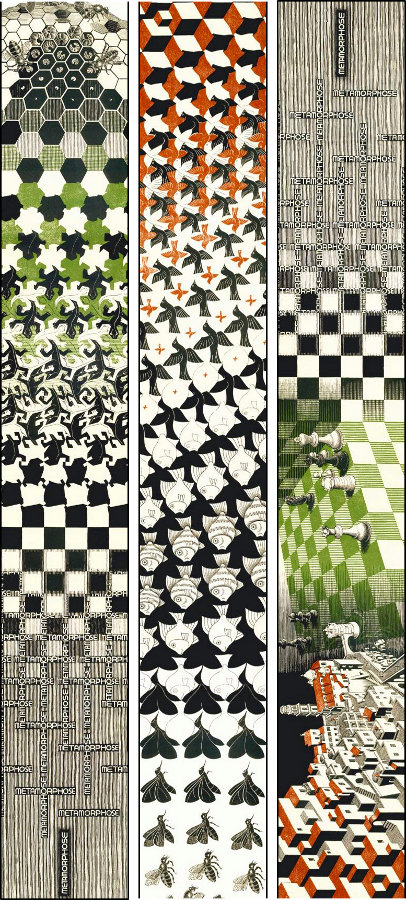

En el concepto de Bucles Extraños va implícito el de infinito, pues ¿qué otra cosa es un bucle sino una manera de representar de manera finita un proceso interminable? Y el infinito representa un vasto papel en muchos de los dibujos de Escher. En ellos suelen verse copias de un tema determinado que se acoplan las unas en las otras constituyendo así los análogos visuales de los cánones de Bach. Varios de esos esquemas aparecen en uno de los grabados más famosos de Escher, Metamorfosis II (véase figura 8), Es un poco como el “Canon Eternamente Remontante”: progresa y progresa a partir de un punto inicial y de pronto se halla en el punto de partida. En los planos embaldosados de Metamorfosis II y de otros dibujos hay ya sugerencias de infinito. Pero en otras creaciones de Escher encontramos visiones mucho más atrevidas o desaforadas de este infinito. Algunos de sus dibujos muestran un tema dado en diversos niveles de realidad. En uno de los niveles podemos reconocer claramente la representación de la fantasía o imaginación, digamos, y en el otro la representación de lo real. Estos dos niveles pueden ser los únicos que se manifiestan de manera explícita. Pero la sola presencia de uno y otro nivel invita al contemplador a contemplarse a sí mismo como parte de otro nivel más; y, una vez dado este paso, el contemplador no puede menos que quedar atrapado por una cadena implícita de niveles en que para cada nivel existe siempre otro más arriba, de mayor “realidad”, y asimismo otro más abajo, un nivel “más imaginario”. Esto por sí solo puede ya producirnos vértigo. Pero ¿y si la cadena de niveles, en vez de ser lineal, forma un bucle? ¿Qué es entonces lo real y qué lo fantástico? El genio de Escher consiste en haber podido no sólo concebir, sino representar, negro sobre blanco, docenas de mundos mitad reales y mitad míticos, mundos llenos de Bucles Extraños que él pone ante los ojos del contemplador como invitándolo a penetrar en ellos.

FIGURA 8. Metamorfosis II, de M. C. Escher (xilografía, 1939-1940).

En los ejemplos de Bucles Extraños de Bach y de Escher que hemos visto hay un conflicto entre lo finito y lo infinito y por consiguiente una fuerte sensación de paradoja. La intuición nos dice que algo matemático está aquí en juego. Pues bien: en este nuestro siglo se descubrió en efecto una contraparte matemática que ha tenido las más tremendas repercusiones. Y, así como los bucles de Bach y de Escher corresponden a intuiciones muy simples y antiguas —una escala musical, una escalera—, así también el descubrimiento, por K. Gödel, de un Bucle Extraño en los sistemas matemáticos tiene su origen en intuiciones simples y antiguas. En su forma más desnuda o descarnada, el descubrimiento de Gödel supone la traducción de una vieja paradoja filosófica a términos matemáticos. Me refiero a la llamada paradoja de Epiménides, o paradoja del mentiroso. Epiménides, cretense, hizo esta inmortal aseveración: “Todos los cretenses son mentirosos”. Una versión más afilada de la paradoja es sencillamente “Estoy mintiendo” o “Esta aseveración es falsa”. La última versión es la que generalmente tendré en mente al referirme a la paradoja de Epiménides. Es una aseveración que de manera brutal contradice la dicotomía tan generalmente aceptada entre aseveraciones verdaderas y aseveraciones falsas, puesto que si por un momento la tomamos como verdadera inmediatamente se nos dispara por la culata y nos ponemos a pensar que es falsa. Pero una vez que hemos decidido que es falsa, un análogo tiro por la culata nos hace volver a la idea de que es verdadera. Haga el lector la prueba y lo verá.

FIGURA 9. Kurt Gödel.

La paradoja de Epiménides es un Bucle Extraño de un solo paso, como la Galería de grabados de Escher. ¿Y qué tiene que ver con la matemática? Aquí es donde entra el descubrimiento de Gödel. A Gödel se le ocurrió la idea de utilizar el razonamiento matemático para explorar el razonamiento matemático. Esa idea de hacer de la matemática una disciplina “introspectiva” resultó ser enormemente dinámica, y la más fecunda de sus implicaciones es una que él mismo encontró: el Teorema de la Incompletitud. Qué propone este Teorema y cómo lo demuestra son dos cosas distintas. De una y otra nos ocuparemos con bastante detalle en el presente libro. Podemos comparar el Teorema con una perla y el método de demostración con una ostra. La perla es estimada por su tersura y su sencillez; la ostra es un ser vivo y complejo de cuyas tripas brota esa gema misteriosamente simple.

El Teorema de Gödel aparece como Proposición VI de un artículo suyo “Sobre proposiciones formalmente indecidibles en los Principia Mathematica y sistemas análogos, I” (1931), y dice así:

A cada clase κ ω-consistente y recursiva de formulae corresponden signos de clase r recursivos, de tal modo que ni v Gen r ni Neg (v Gen r) pertenecen a Flg (κ) (donde v es la variante libre de r).

En realidad el artículo se redactó en alemán, y quizá el lector sienta que sigue estando en alemán. He aquí, pues, una paráfrasis en español más normal:

Toda formulación axiomática de teoría de los números incluye proposiciones indecidibles.

Tal es la perla.

En esta perla es difícil ver un Bucle Extraño. Ello se debe a que el Bucle Extraño está sepultado en la ostra, o sea en la demostración. La demostración del Teorema de Incompletitud de Gödel está trabada con la escritura de una proposición matemática auto-referencial, de la misma manera que la paradoja de Epiménides es una proposición lingüística auto-referencial. Pero servirse del lenguaje para hablar acerca del lenguaje es cosa simple, mientras que no es nada fácil ver cómo una proposición relativa a números puede hablar acerca de sí misma. Hizo falta un genio para esto tan simple: conectar la idea de las proposiciones auto-referenciales con la teoría de los números. En el momento en que Gödel tuvo la intuición de que esa proposición podía crearse, dejó ya atrás el principal de los obstáculos. La hechura misma de la proposición no fue sino la elaboración de su espléndido chispazo intuitivo.

En capítulos subsiguientes examinaremos con el mayor cuidado la construcción de Gödel; pero para que el lector no se quede totalmente en ayunas, esbozaré aquí en unos cuantos brochazos el núcleo de la idea, con esperanza de que lo que voy a decir haga estallar algunas ideas en su cabeza. Es preciso, en primer lugar, que quede absolutamente claro en dónde está la dificultad. Las proposiciones matemáticas —limitémonos a las de teoría de los números— se refieren a las propiedades de los números enteros. Los números enteros no son proposiciones, ni tampoco lo son sus propiedades. Una proposición de teoría de los números no habla acerca de una proposición de teoría de los números; es sólo una proposición de teoría de los números. Éste es el problema; pero Gödel se dio cuenta de que algo bullía por dentro. Gödel intuyó que una proposición de teoría de los números podía hablar acerca de una proposición de teoría de los números (inclusive, quizá, acerca de sí misma) a condición, simplemente, de hacer que los números cumplieran la función de las proposiciones. Dicho de otro modo, en la médula de su construcción está la idea de código. En el Código de Gödel, llamado por lo común “numeración de Gödel”, se hace que los números cumplan funciones de símbolos y de secuencia de símbolos. De esa manera, siendo una secuencia de símbolos especializados, cada proposición de teoría de los números adquiere un “número de Gödel”, algo así como un número de teléfono o de placa de automóvil mediante el cual puede uno referirse a ella. Y este recurso de codificación permite que las proposiciones de teoría de los números se entiendan en dos niveles distintos: como proposiciones de teoría de los números y como proposiciones acerca de proposiciones de teoría de los números.

Inventado ya este esquema de codificación, Gödel tuvo que elaborar detalladamente una manera de transportar la paradoja de Epiménides a un formalismo de teoría de los números. Su trasplante final de la paradoja de Epiménides no decía “Esta proposición de teoría de los números es falsa”, sino “Esta proposición de teoría de los números no tiene ninguna demostración”. De aquí pueden originarse no pocas confusiones, a causa de que la gente no entiende en general el concepto de “demostración” si no en forma bastante vaga. De hecho, la obra de Gödel se inscribe como episodio del largo esfuerzo de los matemáticos por explicarse a sí mismos qué cosa son las demostraciones. El hecho importante que hay que tener en cuenta es que las demostraciones son pruebas dentro de sistemas fijos de proposiciones. En el caso de la obra de Gödel, el sistema de razonamiento teórico-numérico a que se refiere la palabra “demostración” es el de los Principia Mathematica (P. M.), obra gigante de Bertrand Russell y Alfred North Whitehead, publicada entre 1910 y 1913. Por lo tanto, la aseveración G de Gödel debería escribirse más adecuadamente así:

Esta aseveración de teoría de los números no tiene ninguna demostración en el sistema de los Principia Mathematica.

Dicho sea de paso, esta aseveración de Gödel no es el Teorema de Gödel, tal como la aseveración de Epiménides no es la observación de que “La aseveración de Epiménides es una paradoja”. Ahora podemos precisar cuál es el efecto del descubrimiento de G. Mientras que la aseveración de Epiménides crea una paradoja, puesto que no es ni verdadera ni falsa, la aseveración G de Gödel es indemostrable (dentro de los P. M.), pero verdadera. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión es: que el sistema de los Principia Mathematica es “incompleto”; que hay proposiciones verdaderas de teoría de los números para cuya demostración resulta demasiado débil el método de los P. M.

Los Principia Mathematica fueron la primera víctima de este golpe pero ciertamente no la única. Las palabras “y sistemas afines” que se leen en el título del trabajo de Gödel son muy elocuentes: en efecto, si Gödel se hubiera limitado a señalar un defecto en la obra de Russell y Whitehead, no habrían faltado otros matemáticos dispuestos a mejorar el sistema de los P. M. y a sobreponerse al Teorema de Gödel. Pero esto no era posible: la demostración de Gödel se aplicaba a cualquier sistema axiomático cuyo propósito fuera lograr las metas que Whitehead y Russell se habían fijado. Un solo sistema básico bastaba para hacerse cargo de cada uno de esos sistemas. En suma, lo que demostró Gödel fue que la demostrabilidad es un concepto más endeble que la verdad, independientemente del sistema axiomático de que se trate.

Como es natural, el Teorema de Gödel tuvo un efecto electrizante en los lógicos, matemáticos y filósofos interesados en los fundamentos de la matemática, pues demostraba que ningún sistema fijo, por complicado que fuera, podía representar la complejidad de los números enteros: 0, 1, 2, 3… Los lectores modernos podrán no experimentar ante esto la misma perplejidad que los de 1931, ya que en el ínterin nuestra cultura ha absorbido el Teorema de Gödel, junto con las revoluciones conceptuales de la relatividad y de la mecánica cuántica, y sus mensajes filosóficamente desorientadores han llegado hasta el gran público, aunque sea embotados por varias capas de traducción (y, casi siempre, de ofuscación). La actitud general de los matemáticos de hoy consiste en no esperar sino resultados “limitativos”; pero en 1931 la cosa cayó como un rayo en seco.

Para apreciar como es debido el Teorema de Gödel hace falta tener presente cierto contexto. Trataré, pues, de resumir en poco espacio la historia de la lógica matemática hasta el año 1931, una tarea imposible. (Quien desee una buena exposición lea el libro de DeLong, o el de Kneebone, o el de Nagel y Newman). Lo que encontramos en los inicios de esa historia es el intento de mecanizar los procesos intelectivos del razonamiento. Ahora bien, siempre se ha dicho que nuestra capacidad de razonar es la que nos distingue de otras especies; resultaría entonces un tanto paradójico, a primera vista, mecanizar eso que es lo más humano que tenemos. Sin embargo, ya los griegos antiguos sabían que el razonamiento es un proceso sujeto a esquemas, y que, en parte al menos, está gobernado por leyes perfectamente formulables. Aristóteles codificó los silogismos y Euclides codificó la geometría; pero allí quedó el asunto, y tuvieron que pasar muchos siglos para que volviera a registrarse un avance en el estudio del razonamiento axiomático.

Uno de los descubrimientos trascendentales de las matemáticas del siglo XIX fue la existencia de varias geometrías distintas y todas igualmente válidas (al decir aquí “una geometría” se entiende una teoría de las propiedades de puntos y líneas abstractos). Durante largo tiempo se había dado por sentado que geometría era aquello que Euclides había codificado; es verdad que podían descubrirse pequeños errores en la presentación euclidiana, pero eso carecía de importancia; todo progreso real en el campo de la geometría significaba simplemente ampliar a Euclides. Esta idea quedó sacudida cuando, de manera más o menos simultánea, se hizo aquí y allá el descubrimiento de las geometrías no euclidianas — descubrimiento que escandalizó a la comunidad matemática, porque atacaba en su núcleo la idea de que la matemática estudia el mundo real. ¿Cómo podían existir muchas clases distintas de “puntos” y “líneas” en una realidad única? En nuestros días la solución del dilema puede ser clara hasta para los profanos; pero en estos años el dilema causó gran conmoción en los círculos matemáticos.

En el mismo siglo XIX, más tarde, los lógicos ingleses George Boole y Augustus De Morgan sometieron los esquemas estrictamente deductivos de razonamiento a una codificación que deja muy atrás la codificación aristotélica. Boole se atrevió a intitular su libro The Laws of Thought (Las leyes del pensamiento), lo cual es algo exagerado, por más que su contribución haya sido importante. Lewis Carroll, fascinado por esos métodos mecanizados de razonamiento, inventó gran número de acertijos que podían resolverse con ello. En Jena y en Turín respectivamente, Gottlob Frege y Giuseppe Peano se dieron a la tarea de combinar el razonamiento formal con el estudio de conjuntos y de números. En Göttingen, David Hilbert elaboró formalizaciones de geometría más estrictas que las de Euclides. Todos estos esfuerzos iban enderezados a una meta: aclarar qué es lo que entendemos por “demostración”.

Mientras tanto, habían estado ocurriendo cosas interesantes en el campo de la matemática clásica. Hacia 1885 Georg Cantor formuló una teoría de diferentes clases de infinitos, conocida con el nombre de teoría de conjuntos. Esta teoría era atractiva y vigorosa, pero significaba un reto fuerte para la intuición. Al cabo de no mucho tiempo ya habían salido a relucir no pocas paradojas basadas en la teoría de conjuntos. La situación era desconcertante: apenas parecían los matemáticos estar recobrándose de un conjunto de paradojas —las relacionadas con la teoría de los límites, en el cálculo—, cuando se les venía encima todo un conjunto nuevo, de aspecto peor aún.

La más célebre de las nuevas paradojas es la de Russell. Por regla general, se diría, los conjuntos no son miembros de sí mismos. Así, el conjunto de todas las morsas no es una morsa; el conjunto que comprende sólo a Juana de Arco no es Juana de Arco (los conjuntos no son personas), etcétera. En este sentido, la mayor parte de los conjuntos son “conjuntos comunes-y-corrientes”. Existen, sin embargo, conjuntos que “se devoran” a sí mismos, que se incluyen a sí mismos en cuanto miembros, por ejemplo el conjunto de todos los conjuntos, o el conjunto de todas las cosas excepto Juana de Arco, y así otros. Claro está que un conjunto dado es o de los comunes-y-corrientes, o de los que se autodevoran y por lo tanto ninguno puede ser las dos cosas a la vez. Ahora bien, nada nos impide inventar C: el conjunto de todos los conjuntos comunes-y-corrientes. A primera vista, C podrá parecer un invento bastante común-y-corriente, pero necesitamos revisar esa opinión en cuanto nos preguntamos; “¿Qué clase de conjunto es C: de los comunes-y-corrientes o de los que se autodevoran?”. El lector encontrará que la respuesta es: “El conjunto C no es ni de los comunes-y-corrientes ni de los que se autodevoran, porque cualquiera de las dos soluciones desemboca en una paradoja”. Haga la prueba y verá.

Pero si C no es ni lo uno ni lo otro, ¿qué cosa es? Es algo patológico, dan ganas de contestar; pero como nadie se contenta con tales respuestas evasivas, no faltaron quienes cavaron más hondo en los cimientos de la teoría de conjuntos. La pregunta crucial parecía ser: “¿Qué es lo que funciona mal en nuestro concepto intuitivo de ‘conjunto’? ¿Por qué no hacer una teoría rigurosa de conjuntos que, además de corresponder fielmente a nuestras intuiciones, quede a salvo de toda paradoja?”. El problema, aquí —al igual que en la teoría de los números y en la geometría—, consiste en hacer que la intuición se empareje perfectamente con los sistemas formalizados, o axiomáticos, de razonamiento.

Una variante vistosa de la paradoja de Russell es la llamada paradoja de Grelling, en la cual se utilizan adjetivos en vez de conjuntos. Dividamos los adjetivos en dos categorías: la de los que se describen a sí mismos, como “esdrújulo”, “hexasilábico” y “recherché”, y la de los que no se describen a sí mismos, como “potable”, “incompleto” y “bisilábico”. Ahora bien, si a los de la primera categoría los llamamos autológicos (= “autodescriptivos”) y a los de la segunda heterológicos (= “no autodescriptivos”), ¿a qué categoría pertenece el adjetivo “heterológico”? ¿Nos arriesgaremos a decir que el adjetivo “heterológico” es heterológico? Piense un poco el lector.

El único culpable de estas paradojas parece ser el fenómeno de la autorreferencia, que es como decir el Bucle Extraño. Entonces, si lo deseable es eliminar todas las paradojas, ¿por qué no procurar eliminar la autorreferencia y todo cuanto pueda servirle de raíz? La empresa no es tan simple como se creería, porque puede ser difícil saber dónde, exactamente, está ocurriendo una autorreferencia. Puede estar diseminada en todo un Bucle Extraño de varios pasos, como en esta versión “ampliada” de la paradoja de Epiménides, que hace pensar en Manos dibujando:

La afirmación que sigue es falsa.

La afirmación que antecede es verdadera.

Si las tomamos juntas, estas dos afirmaciones tienen el mismo efecto que la paradoja original de Epiménides; pero si las tomamos por separado son afirmaciones inocuas, y hasta potencialmente útiles. La “culpa” de este Bucle Extraño no se puede achacar a ninguna de las dos afirmaciones, sino exclusivamente a la manera como “apuntan” la una a la otra. Así también, cada uno de los tramos de Subiendo y bajando es absolutamente legítimo; lo único que crea una imposibilidad es la manera como se acomodan los distintos tramos entre sí. Existiendo, pues, maneras indirectas y maneras directas de producir autorreferencias, lo que hay que discurrir es cómo eliminar unas y otras de una vez por todas —siempre y cuando esté uno persuadido de que la autorreferencia es la raíz del mal.

Russell y Whitehead eran de esta última opinión. Y así, sus Principia Mathematica son un descomunal esfuerzo por dejar limpias de Bucles Extraños la lógica, la teoría de conjuntos y la teoría de los números. La idea de su sistema era básicamente ésta:

Un conjunto del “tipo” más bajo no puede tener entre sus miembros otros conjuntos, sino únicamente “objetos”. Un conjunto del tipo que sigue en la escala sólo puede abarcar conjuntos del tipo más bajo, además de objetos. En general, un conjunto de un tipo dado no puede abarcar sino conjuntos de tipo más bajo, además de objetos. Cada conjunto pertenece a un tipo específico. Es claro que ningún conjunto puede contenerse a sí mismo, porque entonces tendría que pertenecer a un tipo más alto que su propio tipo. En este sistema todos los conjuntos son “comunes-y-corrientes”, de tal manera que a nuestro ya conocido C — el conjunto de todos los conjuntos comunes y corrientes— se le niega absolutamente la calidad de conjunto, puesto que no pertenece a ningún tipo finito. Así, pues, según todas las apariencias, esta teoría de los tipos, que también podría llamarse “teoría de la abolición de Bucles Extraños”, logra bien su propósito de limpiar de paradojas la casa pero únicamente a costa de introducir una jerarquización a todas luces artificial, y de prohibir la formación de ciertas clases de conjuntos —como el conjunto de todos los conjuntos comunes-y-corrientes. Intuitivamente decimos que no es ésa la manera como nosotros imaginamos los conjuntos.

Con la teoría de los tipos quedó despachada la paradoja de Russell, pero la paradoja de Epiménides y la paradoja de Grelling continuaron intactas. Para gente cuyos intereses no rebasaban el campo de la teoría de conjuntos, eso estaba perfecto; pero para gente interesada en eliminar de manera general las paradojas se hacía necesaria alguna “jerarquización” análoga, capaz de impedir que se produjeran bucles hacia atrás dentro del lenguaje. En la base de esta jerarquía estaría un lenguaje objeto. Toda referencia que aquí se hiciera tendría que dirigirse forzosamente a un terreno específico —no a aspectos del propio lenguaje objeto (por ejemplo sus reglas gramaticales o determinadas oraciones). Para esos menesteres habría un metalenguaje. Esta experiencia de dos niveles lingüísticos es bien conocida de todos los que aprenden lenguas extranjeras. En seguida tendría que haber un metametalenguaje para hablar acerca del metalenguaje, y así sucesivamente. Se exigiría que cada oración perteneciera a un nivel preciso de la jerarquía. Por lo tanto, de no hallarse un nivel en el cual colocar una aseveración determinada, esta aseveración se declararía carente de sentido y se relegaría al olvido.

Podemos intentar en este punto un análisis del bucle de dos pasos en que quedó expresada poco antes la paradoja de Epiménides. La primera oración, en vista de que habla de la segunda, tiene que pertenecer a un nivel más alto que esa segunda. Por idénticas razones la segunda oración tiene que pertenecer a un nivel más alto que la primera. Como esto es imposible, las dos oraciones son “carentes de sentido”. Más precisamente, tales oraciones no pueden ni siquiera formularse en un sistema basado en una jerarquía estricta de lenguajes. Esto pone una barrera a todas las versiones de la paradoja de Epiménides y de la paradoja de Grelling. (¿A qué nivel de lenguaje podría pertenecer “heterológico”?).

Ahora bien, en la teoría de los conjuntos, la cual se ocupa de abstracciones que no se están usando todo el tiempo, una estratificación como la teoría de los tipos, si bien un tanto rara, parece muy aceptable; pero cuando lo que está en juego es el lenguaje, parte tan omnipresente de la vida humana, semejante estratificación parece absurda. Nadie se concibe a sí mismo saltando arriba y abajo por la jerarquía de los lenguajes cuando habla acerca de las cosas que se van presentando. Una frase tan inocente como ésta: “En mi libro critico la teoría de los tipos” estaría doblemente prohibida en el sistema en cuestión. En primer lugar menciona el presente “libro”, cosa que no puede mencionarse sino en un “metalibro”, y en segundo lugar me menciona a mí, persona a quien de ninguna manera me es lícito referirme. Este ejemplo nos muestra qué boba resulta la teoría de los tipos cuando se la aplica a un contexto coloquial. El remedio que receta contra las paradojas —proscripción total de la autorreferencia en cualquier forma que sea— es verdaderamente peor que la enfermedad, pues estigmatiza como carentes de sentido muchas construcciones perfectamente buenas. Por cierto, la calificación de “carente de sentido” tendría que aplicarse a todo cuanto se discutiera en torno a la teoría de los tipos lingüísticos (por ejemplo, a todo lo expuesto en este párrafo), pues las cosas que se dijeran no tendrían acomodo en ninguno de los niveles —ni en el lenguaje objeto, ni en el metalenguaje, ni en el metametalenguaje, etc. Así, el hecho mismo de discurrir acerca de la teoría sería la más descarada de sus violaciones.

Nadie podría defender esas teorías diciendo que están hechas sólo para estudiar lenguajes formales, y no el lenguaje informal ordinario. Pongamos que así sea. Pero entonces concluimos que tales teorías son extremadamente académicas y tienen muy poco que decir acerca de las paradojas, salvo cuando éstas afloran en ciertos sistemas hechos especialmente y sobre medida. Por otra parte, el afán de eliminar las paradojas a toda costa, y más aun cuando ello entraña la creación de formalismos sumamente artificiales, obliga a conceder un papel desproporcionado a lo coherente, a lo bien encarrilado, con menoscabo de lo extraño, de lo excéntrico, de eso, en fin, que hace que la vida y la matemática sean cosas tan amenas. Es importante, por supuesto, procurar mantener la coherencia, pero cuando este esfuerzo nos empuja a una teoría insignemente fea, sabemos que algo anda mal.

A esta clase de debates en torno a los fundamentos de la matemática obedeció, en los primeros decenios del presente siglo, el enorme interés por codificar los métodos del razonamiento humano. Los matemáticos y los lógicos habían comenzado a abrigar serias dudas en cuanto a la solidez de los fundamentos en que se basaban incluso las teorías más concretas, por ejemplo el estudio de los números enteros (teoría de los números). Si con tal facilidad podían brotar paradojas en la teoría de conjuntos —teoría cuyo concepto básico, el de conjunto, es sin duda muy atractivo desde el punto de vista de la intuición—, ¿cómo esperar que no las hubiera en otras ramas de la matemática? Estaba, análogamente, la preocupación de que las paradojas de la lógica, la de Epiménides por ejemplo, resultaran ser inherentes a la matemática, y sembraran por consiguiente la duda en todo el terreno matemático, cosa especialmente inquietante para aquellos —y no eran pocos— que veían en la matemática una simple rama de la lógica (o, viceversa, en la lógica una simple rama de la matemática). Gran fuente de controversia fue justamente la pregunta de sí la matemática y la lógica son cosas distintas, si existen aparte la una de la otra.

Este estudio de lo que es la matemática vino a conocerse con el nombre de metamatemática —y algunas veces metalógica a causa de la mencionada trabazón de matemática y lógica. El quehacer más urgente de los metamatemáticos fue determinar la verdadera naturaleza del razonamiento matemático, ¿cuáles son los métodos o procedimientos legítimos, y cuáles los ilegítimos? El razonamiento matemático se había hecho siempre en un “lenguaje natural” (en francés, en latín o en cualquier otro idioma destinado a la comunicación normal), y por lo tanto había habido siempre muchas zonas de posible ambigüedad. Las palabras tenían significados distintos para los distintos hablantes, evocaban en ellos distintas imágenes, etcétera. Parecía no ya razonable, sino urgente, establecer una notación única y uniforme en que pudiera llevarse a cabo la labor matemática y con cuyo auxilio cualquier par de matemáticos pudiera resolver disputas sobre la validez o invalidez de cualquier demostración que alguien sugiriera. Para esto hacía falta una codificación completa de los modos universalmente aceptables de razonamiento humano, al menos en la medida en que el razonamiento se aplica a la matemática.

Tal fue la meta de los Principia Mathematica, cuyos autores se propusieron derivar toda la matemática de la lógica, ¡y sin contradicciones, por supuesto! La obra de Russell y Whitehead fue admirada en todas partes, a pesar de que nadie estaba seguro: 1) de si toda la matemática quedaba realmente englobada en los métodos diseñados por ellos, y ni siquiera 2) de si esos métodos eran coherentes consigo mismos. ¿Era absolutamente claro que siguiendo los métodos de Russell y Whitehead ningún matemático del mundo podría llegar nunca a resultados contradictorios?

Esta pregunta torturó particularmente a David Hilbert, distinguido matemático (y metamatemático) alemán, que formuló ante la comunidad mundial de los matemáticos (y metamatemáticos) el reto siguiente: demostrar rigurosamente —siguiendo quizá esos mismos métodos diseñados por Russell y Whitehead— que el sistema definido en los Principia Mathematica es no sólo coherente (a salvo de contradicciones), sino también completo (o sea, que toda proposición válida de teoría de los números puede desarrollarse en efecto dentro de la armazón trazada en los P. M.). El reto era tremendo, aunque también criticable por ser un tanto circular, pues ¿cómo va uno a justificar sus métodos de razonamiento con base en esos mismos métodos de razonamiento? Es como querer alzarnos en el aire tirando del calzador de nuestros propios zapatos. (Por lo visto, no hay manera de zafarse de esos Bucles Extraños…).

Hilbert, desde luego, era perfectamente consciente del dilema y por eso expresó la esperanza de que pudiera encontrarse una demostración de coherencia o completitud basada únicamente en modos “finitistas” de razonamiento. Se refería con esto a un conjunto pequeño de métodos de razonamiento de general aceptación entre los matemáticos. De esa manera imaginaba que los matemáticos podrían auparse a sí mismos tirando del calzador de sus propios zapatos: esperaba, en una palabra, que una simple porción de la totalidad de los métodos matemáticos sirviera para demostrar la solidez del todo. Este objetivo que Hilbert perseguía podrá parecer un tanto esotérico, pero ocupó la cabeza de muchos de los mayores matemáticos del mundo durante los treinta primeros años del presente siglo.

Entonces, en el año 1931, publicó Gödel su artículo, que de varias maneras demolía por completo el programa de Hilbert. El trabajo de Gödel revelaba no sólo que había “agujeros” irreparables en el sistema axiomático propuesto por Russell y Whitehead, sino también, más en lo general, que absolutamente ningún sistema axiomático podía producir todas las verdades relativas a la teoría de los números, salvo que se tratara de un sistema no coherente (!). Y, por último, Gödel hacía ver que la esperanza de demostrar la coherencia de un sistema como el presentado en los P. M. era una quimera: en caso de que pudiera hallarse esa demostración usando sólo métodos contenidos en los P. M., entonces —y es ésta una de las consecuencias más perturbadoras del trabajo de Gödel— los mismísimos P. M. resultarían no ser coherentes.

La ironía última de todo ello es que la demostración del Teorema de Incompletitud de Gödel suponía implantar la paradoja de Epiménides en el corazón mismo de los Principia Mathematica, obra que se tenía por un bastión invulnerable a los ataques de los Bucles Extraños. Es verdad que el Bucle Extraño de Gödel no destruyó los Principia Mathematica, pero los hizo muchísimo menos interesantes para los matemáticos, puesto que demostró que los objetivos perseguidos por Russell y Whitehead eran ilusorios.

Cuando salió a la luz el artículo de Gödel, el mundo estaba casi a punto de producir computadoras digitales electrónicas. La idea de máquinas calculadoras automáticas andaba en el aire desde hacía tiempo. En el siglo XVII, Pascal y Leibniz diseñaron máquinas capaces de realizar ciertas operaciones fijas (suma y multiplicación). Pero estas máquinas no tenían memoria y, para decirlo en jerga actual, no eran programables.

El primer humano que concibió el inmenso potencial computador de la maquinaria fue el londinense Charles Babbage (1792-1871). Babbage, personaje que pudo casi haber salido de las páginas de los Papeles póstumos del Club Pickwick, fue famoso en vida por la vigorosa campaña que emprendió para limpiar a Londres de “plagas callejeras”, los organillos sobre todo. Los organilleros, por sacar de quicio al pobre hombre, venían a darle serenatas a toda hora del día y de la noche, y entonces él los expulsaba furiosamente, corriendo tras ellos por la calle. Actualmente reconocemos en Babbage a un hombre que se adelantó cien años a sus tiempos: además de ser el inventor de los principios básicos de las computadoras modernas, fue también uno de los primeros que lucharon contra la contaminación por el ruido.

Su invento inicial, la “Máquina de Diferencias”, podía generar tablas matemáticas de muchos tipos mediante el “método de diferencias”. Pero antes de construir ningún modelo de M. D. Babbage se obsesionó con una idea mucho más revolucionaria: su “Ingenio Analítico”. “El camino que me ha llevado a ella —escribió con muy poca modestia— es probablemente el más enmarañado y complejo que jamás ha ocupado la inteligencia humana”.[4] A diferencia de todas las máquinas diseñadas hasta entonces, el “I. A.” iba a poseer al mismo tiempo un “almacén” (memoria) y un “molino” (unidad encargada de calcular y de tomar decisiones). Estas unidades iban a estar hechas de mil y mil complicados cilindros dentados, trabados entre sí con engranajes dispuestos en formas increíblemente complejas. Babbage tuvo una visión de números entrando y saliendo en enjambres del molino bajo el control de un programa contenido en tarjetas perforadas. La inspiración de esta idea le vino del telar de Jacquard, maquinaria controlada por tarjetas perforadas y capaz de tejer diseños asombrosamente complicados. Una amiga de Babbage, la brillante pero malograda condesa Ada Lovelace (hija de Lord Byron), dijo poéticamente una vez que “el Ingenio Analítico teje diseños algebraicos tal como el telar de Jacquard teje flores y hojas”. Por desgracia, su empleo del tiempo presente puede inducir a error: nunca llegó a construirse un solo I. A. y Babbage murió en la desilusión y la amargura.

Al igual que Babbage, Lady Lovelace era muy consciente de que con el invento del Ingenio Analítico la humanidad le estaba guiñando el ojo a la inteligencia mecanizada — particularmente si el Ingenio era capaz de “comerse su propia cola” (como describió Babbage el Bucle Extraño que se da cuando una máquina tiene acceso a su propio programa almacenado y lo altera). En un trabajo de 1842,[5] escribió que el I. A. “podría actuar sobre otras cosas aparte del número”. Y si Babbage soñaba con la creación de partidas automáticas de “gato” y de ajedrez, ella declaraba que el Ingenio, con melodías y armonías codificadas en sus cilindros rotantes, “podría componer piezas de música refinadas y científicas, de cualquier grado de complejidad y de cualquier extensión”. Pero casi de un mismo resuello añadía esta advertencia: “El Ingenio Analítico no tiene la menor pretensión de originar nada. Las cosas que sabemos cómo ordenarle hacer, ésas sí las puede realizar todas”. Aunque entendía bien las potencialidades de la computación artificial, Lady Lovelace era escéptica en cuanto a la creación artificial de inteligencia. Pero ¿acaso su aguda intuición no podía permitirle soñar en la vastedad del campo que iba a abrirse con la domesticación de la electricidad?

En nuestro siglo el ambiente estaba ya listo para las computadoras, máquinas que dejan atrás los más alocados sueños de Pascal, Leibniz, Babbage y Lady Lovelace. Entre 1930 y 1950 se diseñaron y construyeron los primeros “cerebros electrónicos brillantes”, que catalizaron la convergencia de tres zonas anteriormente inconexas: la teoría del razonamiento axiomático, el estudio de la computación mecánica y la psicología de la inteligencia.

Esos mismos años vieron desarrollarse a saltos y brincos la teoría de las computadoras, teoría íntimamente ligada a la metamatemática. De hecho, el Teorema de Gödel no tardó en tener en la teoría de la computación un principio paralelo (descubierto por Alan Turing), que revela la existencia de “agujeros” ineluctables hasta en la computadora más potente que pueda imaginarse. Cosa irónica: justamente en los días en que se estaban trazando estos límites en cierto modo sobrecogedores, se construían también computadoras de verdad, cuyas capacidades parecían aumentar y aumentar más allá de la capacidad de profecía de sus constructores. Babbage, el hombre que dijo una vez que gustosamente daría todo el resto de su vida a cambio de regresar a la Tierra quinientos años después y hacer, guiado por alguien, un recorrido científico de la nueva era durante sólo tres días, se habría quedado mudo de estupor apenas un siglo después de su muerte —lo mismo por las máquinas nuevas que por sus inesperadas limitaciones.

Hacia 1950-1955, la inteligencia mecanizada parecía estar ya a tiro de piedra; lo malo era que por cada estorbo que se dejaba atrás aparecía siempre otro nuevo estorbo cerrando el paso a la creación efectiva de una auténtica máquina de pensar. ¿Había una razón profunda para esa inacabable y misteriosa esquividad de la meta?

No hay quién sepa dónde está la raya divisoria entre la conducta no-inteligente y la conducta inteligente; más aún, el sólo decir que existe una tajante raya divisoria es probablemente una estupidez. Pero hay capacidades que son, desde luego, características de la inteligencia:

Aquí nos topamos con algo que suena a paradoja. Por su naturaleza misma, las computadoras son los animales más inflexibles, los más privados de deseos, los más seguidores de reglas. Pese a su gran rapidez, son el epítome de la inconciencia. ¿Cómo programar entonces la conducta inteligente? Una de las tesis principales del presente libro es que no hay contradicción alguna, y uno de sus principales objetivos es lograr que el lector se anime a encarar la contradicción sin ningún miedo, a saborearla, a darle vueltas, a desmenuzarla, a revolcarse en ella, para que al terminar la lectura se vea dueño de nuevas ideas sobre el abismo al parecer insalvable entre lo formal y lo informal, lo animado y lo inanimado, lo flexible y lo inflexible.

No es otra cosa lo que persiguen las investigaciones sobre Inteligencia Artificial (IA). Y es un espectáculo singular el que ofrecen esos investigadores de IA que afanosamente toman largos conjuntos de reglas y los arman en formalismos estrictos para decirles a las máquinas inflexibles de qué modo ser flexibles.

Pero ¿qué clase de “reglas” podría llegar a abarcar todo eso que para nosotros es la conducta inteligente? Desde luego, tiene que haber reglas en toda clase de niveles distintos. Tiene que haber muchas reglas “llanas y simples”. Tiene que haber “metarreglas” con que modificar las reglas “llanas y simples”, y en seguida “metametarreglas” con que modificar las metarreglas, y así hasta nunca acabar. La flexibilidad de la inteligencia es resultado del enorme número de reglas distintas y de niveles distintos de reglas que existen. La razón de tantas reglas que operan en tantos niveles distintos es que el ser humano se enfrenta en la vida a millones de situaciones de tipos completamente heterogéneos. En ciertas situaciones existen respuestas estereotipadas para las cuales bastan las reglas “llanas y simples”. Otras situaciones son mezcla de varias situaciones estereotipadas, y entonces hacen falta reglas para decidir cuál de las reglas “llanas y simples” hay que aplicar. Otras situaciones no pueden clasificarse y entonces hacen falta reglas para inventar nuevas reglas… etcétera. En el meollo de la inteligencia hay, sin duda alguna, Bucles Extraños fundados en reglas que, directa o indirectamente, se alteran a sí mismas. La complejidad de nuestro entendimiento parece a veces tan abrumadora que el problema de entender la inteligencia se nos antoja insoluble; sentimos que es erróneo postular algún tipo de regla capaz de gobernar la conducta del ser humano, aunque tomemos la palabra “regla” en el sentido amplísimo (abarcados de muchos niveles) que antes le dimos.

En 1754, cuatro años después de la muerte de J. S. Bach, un teólogo de Leipzig, Johann Michael Schmidt, escribió este notable párrafo en un tratado sobre música y sobre el alma:

Hace no muchos años llegó de Francia la noticia de que alguien había fabricado una estatua que podía ejecutar varias piezas en la Fleuttraversiere. La estatua se llevaba la flauta a los labios y luego la retiraba, movía los ojos, etcétera. Pero nadie ha inventado todavía una imagen capaz de pensar, de desear, de componer algo, o de hacer nada semejante. Quien desee convencerse de ello examine atentamente la última obra fugal del ya elogiado Bach, recién impresa en calcografía, pero que quedó inconclusa por haberse interpuesto la ceguera del autor, y observe el arte que en ella está encerrado; o bien (y esto le va a parecer seguramente más portentoso) examine el Coral que durante su ceguera dictó Bach a una pluma ajena:Wenn wir in höchsten Nöthen seyn. Estoy convencido de que no tardará en necesitar su alma si quiere captar todas las bellezas en él encerradas, y no digamos si desea tocarlo para su propio deleite, o expresar un juicio sobre el autor. Todo cuanto proponen los campeones del Materialismo tiene que derrumbarse frente a este solo ejemplo.[6]

Muy probablemente alude Johann Michael Schmidt al principal de los “campeones del materialismo”, Julien Offroy de la Mettrie, filósofo residente en la corte de Federico el Grande, autor de L’homme Machine (El hombre máquina) y materialista por excelencia. Han pasado ahora más de 200 años, y sigue trabada todavía la pugna entre los que están con Schmidt y los que están con La Mettrie. El presente libro se propone, entre otras cosas, dar una perspectiva de esa pugna secular.

Mi libro está estructurado de manera poco habitual: como un contrapunto de Diálogos y Capítulos. Me he decidido por esta estructura para poder presentar dos veces los conceptos nuevos; casi siempre cada concepto nuevo se introduce metafóricamente en un Diálogo que expone una serie de imágenes concretas y visuales, y luego, a lo largo del Capítulo que sigue, esas imágenes sirven de trasfondo intuitivo para una presentación más seria y abstracta del concepto en cuestión. En muchos de los Diálogos doy la impresión, en el nivel superficial, de estar refiriéndome a tal o cual idea, cuando en realidad hablo, en forma ligeramente disfrazada, de otra distinta.

En un principio los personajes de mis Diálogos eran sólo Aquiles y la Tortuga, los cuales me llegaron de Zenón de Elea a través de Lewis Carroll: Zenón de Elea, inventor de paradojas, vivió en el siglo V antes de nuestra era. Una de sus paradojas es una alegoría que tiene por protagonistas a Aquiles y la Tortuga. La invención de esta simpática pareja por parte de Zenón es referida en el primero de mis Diálogos, Invención a tres voces. En 1895 Lewis Carroll reanimó a Aquiles y a la Tortuga para ilustrar su nueva y personal paradoja del infinito. La paradoja de Carroll, que merece ser mucho mejor conocida de lo que es, desempeña un papel importante en el presente libro. Intitulada por él “Lo que dijo la Tortuga a Aquiles”, se llama en mi libro Invención a dos voces.

En cuanto comencé a escribir Diálogos los relacioné de alguna manera con formas musicales. No recuerdo en qué momento ocurrió; lo que sé es que un día escribí “Fuga” como encabezado de uno de los primeros Diálogos y que desde entonces se me quedó clavada la idea. Más tarde decidí hacer que cada Diálogo estuviera modelado, en una u otra forma, sobre alguna de las composiciones de Bach. Esto no es tan disparatado. El propio Bach solía recordarles a sus discípulos que las diversas partes de sus composiciones debían comportarse a manera de “personas conversando unas con otras, como se hace en una compañía selecta”. Tal vez he tomado esa sugerencia un poco más al pie de la letra de lo que Bach mismo pensaba; espero, sin embargo, que el resultado sea fiel a su significado. Fuente de particular inspiración han sido ciertos rasgos de las composiciones de Bach que desde siempre me han impresionado y que de manera tan excelente describen David y Mendel en The Bach Reader:

Su forma se basaba, en general, en las relaciones entre secciones distintas. Estas relaciones iban desde la identidad total de pasajes, por un lado, hasta la recurrencia de determinado principio de elaboración o la reaparición de una simple alusión temática, por otro. Las estructuras así originadas suelen ser simétricas, pero de ninguna manera se trata de una regla indispensable. A veces las relaciones entre las diversas secciones crean un laberinto de hilos entreverados que sólo un análisis detallado puede desenredar. Sin embargo, hay por lo general cierto número de rasgos dominantes que proporcionan una orientación adecuada a primera vista o a primer oído, por más que en el curso del estudio podamos ir descubriendo interminables sutilezas, jamás nos queda la menor incertidumbre en cuanto a la unidad que reúne a todas las creaciones de Bach.[7]

He procurado urdir un Eterno y Grácil Bucle con estas tres hebras: Gödel, Escher, Bach. Mi intención inicial era escribir un ensayo en cuyo centro iba a estar el Teorema de Gödel. Me lo imaginé de las dimensiones de un folleto. Pero mis ideas se expandieron como una esfera y no tardaron en toparse con Bach y con Escher. Tardé algún tiempo en comprender la necesidad de hacer explícita esta conexión en vez de dejarla funcionar sólo como fuerza motivadora personal. Pero al final me di cuenta de que Gödel, Escher y Bach no eran, para mí, sino sombras proyectadas en distintas direcciones por alguna esencia sólida central. Traté de reconstruir el objeto central y lo que me resultó es este libro.