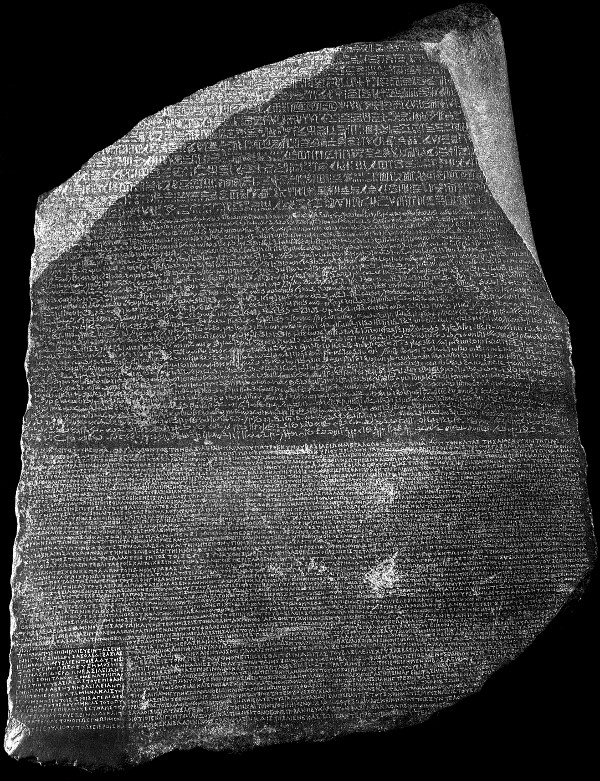

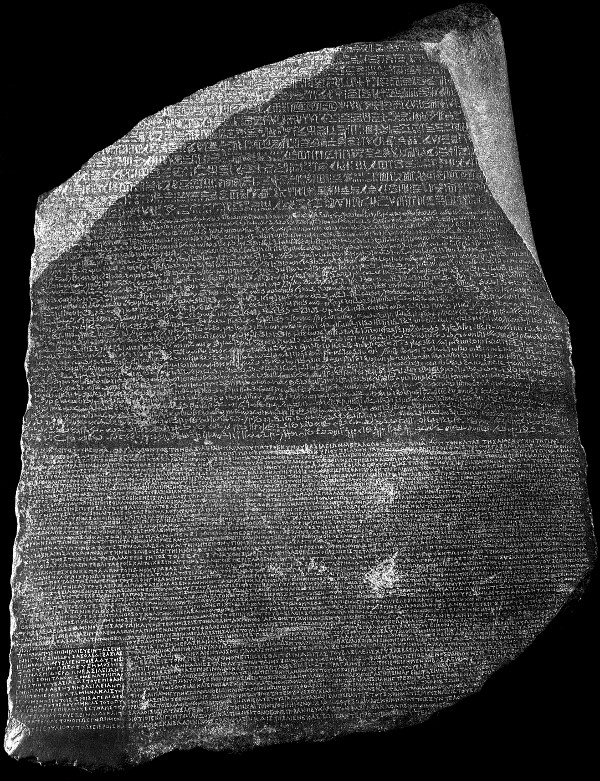

FIGURA 39. La piedra Rosetta. [Cortesía del Museo Británico.]

La localización de la significación

EN EL CAPITULO ANTERIOR, formulamos la pregunta: “¿Cuándo dos cosas son similares?”. En éste, abordaremos la otra cara del asunto: “¿Cuándo una cosa no es siempre la misma?”. El problema que se plantea es el de si puede afirmarse que la significación es inherente al mensaje, o si, en cambio, la significación siempre es elaborada por la interacción entre un pensamiento, o un mecanismo, y un mensaje, como en el Diálogo precedente. En este último caso, no es posible decir que la significación está localizada en un lugar determinado, ni tampoco que un mensaje esté dotado de determinada significación universal y objetiva, pues cada observador puede aportar su propia significación al mensaje. En el primer caso, por el contrarío, la significación estaría localizada y además sería universal. En este capítulo, es mi intención abogar por la universalidad de, al menos, ciertos mensajes, sin extender el reclamo, por cierto, a la totalidad de los mensajes. Resultará que la idea de “significación objetiva” de un mensaje deberá ser vinculada, de manera muy interesante, con la simplicidad necesaria para describir la inteligencia.

Comenzaré con mi ejemplo predilecto: la relación entre discos, música y fonógrafos. Nos sentimos enteramente cómodos ante la idea de que un disco contiene la misma información que una pieza musical, a causa de la existencia de fonógrafos, los cuales pueden “leer” discos y convertir el modelo grabado en sonidos. En otras palabras, hay un isomorfismo entre modelo grabado y sonidos, y el fonógrafo es un mecanismo que concreta materialmente tal isomorfismo. Es natural, entonces, que veamos el disco como un portador de información, y el fonógrafo como un revelador de información. Otra ilustración de estas nociones la brinda el sistema mg. En éste, los “portadores de información” son los teoremas, y el “revelador de información” es la interpretación, la cual es tan transparente que no hace falta ningún dispositivo electrónico para ayudarnos a extraer información de los teoremas mg.

Estos ejemplos provocan la impresión de que los isomorfismos, y los mecanismos de decodificación (esto es, los reveladores de información), no pasan de revelar una información intrínsecamente interna a las estructuras, ubicada allí a la espera de ser “extraída”. Ello conduce a la noción de que, en cada estructura, existen ciertas piezas de información que pueden ser extraídas, y otras que no pueden serlo. ¿Pero qué significa realmente la expresión “extraer”? ¿Hasta dónde se puede extraer? Hay casos en que, mediante la aplicación del esfuerzo adecuado, es posible extraer, de determinadas estructuras, piezas de información verdaderamente recónditas. En realidad, la extracción implica operaciones tan complicadas que uno llega a pensar si no está poniendo más información de la que saca.

Tomemos el caso de la información que, según se afirma con frecuencia, reside en la doble hélice del ácido desoxirribonucleico (ADN). Una molécula de ADN —un genotipo— se transforma en un organismo —un fenotipo— gracias a un proceso sobremanera complejo, que comprende la producción de proteínas, la replicación del ADN, la replicación de células, la diferenciación gradual entre tipos celulares, etc. Dicho al margen, este desarrollo del fenotipo a partir del genotipo —epigénesis— es la más enmarañada de las recursividades enmarañadas, a la que dedicaremos toda nuestra atención en el Capítulo XVI. La epigénesis es guiada por un conjunto enormemente complejo de ciclos de reacciones químicas y bucles de retroalimentación.

Cuando termina la construcción del organismo, las características de éste no guardan la más remota similitud con su genotipo. Sin embargo, es de rutina atribuir la estructura material del organismo a la estructura de su ADN, y exclusivamente a ésta. Las primeras evidencias en favor de tal punto de vista surgieron de las experiencias dirigidas por Oswald Avery en 1944, a las que siguió una acumulación aplastante de nuevas corroboraciones. Los ensayos de Avery mostraron que, de entre todas las moléculas biológicas, únicamente el ADN transmite propiedades hereditarias. Es posible modificar otras moléculas en un organismo, tales como las proteínas, pero estas modificaciones no se transmiten a las generaciones posteriores. En cambio, si se modifica el ADN, todas las generaciones sucesivas heredan el ADN modificado. Estas experiencias indican que el único modo de transformar las instrucciones que rigen la construcción de un nuevo organismo es transformar el ADN, lo cual implica, a su vez, que esas instrucciones deben ser codificadas, de alguna manera, en la estructura del ADN.

Como resultado, se diría que uno está obligado a aceptar la noción de que la estructura del ADN contiene la información de la estructura del fenotipo, lo cual equivale a decir que ambas estructuras son isomórficas entre sí. Pero se trata de un isomorfismo misterioso: quiero decir con esto que la fragmentación interna del genotipo y del fenotipo, para que sus “porciones” puedan corresponderse entre sí, es una tarea totalmente despojada de sencillez. Los isomorfismos prosaicos, en contraste, son aquellos donde las porciones de una estructura pueden proyectarse fácilmente sobre las porciones de la otra. Por ejemplo, el isomorfismo entre un disco y una pieza musical, donde uno sabe que cada sonido de la pieza es correspondido en la grabación por su “imagen” exacta, la cual puede ser aislada con precisión acotándola en los surcos, si se necesita hacerlo. Otro isomorfismo prosaico es el que existe entre el Diseño G y cualquiera de sus mariposas internas.

El isomorfismo entre la estructura del ADN y la del fenotipo es lo que se quiera menos prosaico, y los mecanismos a través de los cuales se manifiesta materialmente son de una complicación vertiginosa. Por ejemplo, si uno deseara descubrir alguna pieza del propio ADN que explique la forma de su nariz o de sus huellas digitales, se enfrentaría a una tarea verdaderamente difícil. Sería algo parecido a tratar de circunscribir qué nota, dentro de una composición musical, es portadora de los efectos emotivos de la obra. Por supuesto que tal nota no existe, pues los efectos emotivos circulan en un nivel superior, movidos por grandes “masas” de la pieza y no por notas aisladas. Aclaremos que tales “masas” no son necesariamente grupos de notas contiguas; puede haber pasajes alejados entre sí que, considerados en conjunto, se muestren como portadores de una determinada significación emotiva.

Del mismo modo, la “significación genética” —es decir, la información relativa a la estructura del fenotipo— está diseminada en toda la extensión de las pequeñas porciones que componen una molécula de ADN; no obstante, nadie comprende todavía el lenguaje vinculado a dicha significación. (Atención: comprender tal “lenguaje” no es en absoluto lo mismo que abrir una brecha en el código genético, objetivo ya logrado a comienzos de los años sesenta. El código genético es lo que rige la transformación de pequeñas porciones de ADN en diversos aminoácidos. La fisura abierta en el código genético equivale a la determinación del valor fonético correspondiente a las letras de un alfabeto desconocido, sin haber establecido aún la gramática ni el significado de las palabras del idioma al que pertenece ese alfabeto. Ello importa un vital paso adelante hacia el objetivo de extraer la significación de las cadenas de ADN, pero es sólo el primero en un largo camino por recorrer).

La significación genética contenida en el ADN es uno de los mejores ejemplos de significación implícita. Para convertir el genotipo en fenotipo, un conjunto de mecanismos mucho más complejos que el genotipo debe actuar sobre éste. Las diversas porciones del genotipo actúan como disparadores de aquellos mecanismos. Una gramola —de las comunes y corrientes, ¡no del tipo Cangrejo!— brinda una analogía útil: un par de botones especifica la muy compleja acción que ha de seguir el mecanismo; luego, podría decirse que el par de botones ha “disparado” la canción que es pasada por el aparato. En el proceso que transforma el genotipo en fenotipo, las gramolas celulares —mis disculpas por el concepto— admiten que se “aprieten los botones” ligados ya a concentraciones pequeñas, ya a extensas cadenas de ADN: las “canciones” que surgen constituyen frecuentemente el ingrediente principal para la creación de nuevas “gramolas”. Es como si las gramolas verdaderas, en lugar de producir baladas sentimentales, produjeran letras que indiquen cómo construir gramolas más complejas… Porciones de ADN disparan la elaboración de proteínas; estas proteínas disparan cientos de nuevas reacciones, las cuales, a su turno, disparan la operación de replicación que, luego de diversos pasos, copia al ADN, y así sucesivamente una y otra vez…

Esto da una idea de hasta qué punto es recursivo el proceso. El resultado final de esta gran cantidad de entrelazamientos entrelazados es el fenotipo: el individuo. Y uno dice que el fenotipo es la revelación —la “extracción”— de la información presente en el ADN, en latencia, al comenzar. (El término “revelación”, en este contexto, sigue el uso que hace de él Jacques Monod, uno de los más profundos y originales biólogos moleculares del siglo veinte).

Ahora bien, nadie sostendría que una canción salida del altavoz de una gramola constituye una “revelación” de información inherente al par de botones presionados, pues el par de botones no es más que el disparador, cuya función es poner en actividad las porciones portadoras de información del mecanismo de la gramola. Por otra parte, parece perfectamente razonable denominar “revelación”, de información inherente al disco, a la extracción de música a partir de una grabación discográfica; hay varías razones para ello:

Plantear si los fragmentos de un disco roto contienen información intrínseca es una cuestión diferente. Los bordes de cada pedazo se unen entre sí y de tal modo la información queda reconstituida, pero se trata de algo mucho más complicado. Y tenemos el problema que plantea cuál es el significado intrínseco de una llamada telefónica confusa… Hay un vasto espectro de grados de inherencia de la significación. Es interesante hacer el intento de ubicar la epigénesis dentro de este espectro. Cuando se produce el desarrollo de un organismo, ¿puede decirse que está teniendo lugar la “extracción” de la información depositada en su ADN? ¿Es allí donde reside toda la información relacionada con la estructura del organismo?

En un sentido, la respuesta a las preguntas anteriores tendría que ser afirmativa, en función de experiencias como la de Avery. En otro sentido, no obstante, la respuesta debería ser negativa, porque son muchos los procesos de extracción que dependen de procesos químicos celulares extraordinariamente complicados, los cuales no están codificados por el ADN. Este actúa bajo la certidumbre de que aquéllos sucederán, pero por lo visto no contiene ningún código que los genere. Así, nos enfrentamos con dos perspectivas, en colisión entre sí, acerca de la naturaleza de la información contenida en un genotipo. Un punto de vista sostiene que es tanta la información situada fuera del ADN, que no es razonable ir más allá de considerar a éste como, solamente, un conjunto muy intrincado de disparadores: una serie de botones de gramola que deben ser oprimidos; el otro punto de vista dice que toda la información está allí, pero de una manera muy implícita.

Se podría pensar que ambas son simplemente dos formas de expresar la misma cosa, pero no es del todo así. Una de las perspectivas sostiene que el ADN carece por completo de significación, fuera de su contexto; la otra sostiene que, aun considerada fuera de contexto, una molécula de ADN perteneciente a un ser vivo tiene en su estructura tal lógica interior compulsiva, que su mensaje debe poderse deducir, de una manera u otra. Para formularlo del modo más sucinto posible: un punto de vista afirma que es necesario el contexto químico para que el ADN adquiera significación; el otro afirma que únicamente se necesita inteligencia para revelar la “significación intrínseca” de una cadena de ADN.

Podemos adquirir una visión nueva sobre este tema, si consideramos un caso hipotético muy curioso. Un disco con la ejecución de la Sonata de Bach en Fa menor para violín y teclado, por David Oistrakh y Lev Oborin, es lanzado al espacio en el interior de un satélite. Desde éste, luego, es puesto en una trayectoria exterior al sistema solar y, posiblemente, a la galaxia misma: no es más que un objeto circular con un orificio en el centro, vagando por la inmensidad intergaláctica. Ciertamente, se ha desprendido de su contexto. ¿Cuánta significación transporta?

Si una remota civilización lo encontrase, es casi seguro que la forma del objeto atraería su atención, y despertará su interés por saber qué es. La forma, así, actuando de inmediato como disparador, aportaría a esos seres alguna información: es un artefacto, quizá un artefacto portador de información. Esta idea —comunicada o disparada, por el disco mismo— crea ahora un nuevo contexto, dentro del cual será percibido el disco a partir de ese momento. Los pasos siguientes hacia la decodificación puede que tomen mucho más tiempo, no es difícil asegurarlo.

Podemos imaginar que si un disco análogo hubiese llegado a la Tierra en la época de Bach, nadie habría sabido qué hacer con él, y muy probablemente no hubiese sido descifrado. Pero ello no debilita nuestra convicción de que la información estaba allí desde el principio; únicamente sabemos que, en esos tiempos, el conocimiento humano no era tan refinado en materia de recopilación, transformación y revelación de la información.

En la actualidad, la noción de decodificación está sumamente extendida; llena una parte significativa de la actividad de astrónomos, lingüistas, arqueólogos, especialistas en asuntos militares y otros. Se dice a menudo que quizás estamos flotando en un mar de mensajes radiales procedentes de otras civilizaciones, pero que todavía no sabemos cómo descifrar. Y han aparecido serias reflexiones, que ocupan el pensamiento de los técnicos en desciframiento. Una de las principales —posiblemente la más profunda— es la vinculada con preguntas del tipo: “¿Cómo reconocer siquiera la existencia de un mensaje?”. “¿Cómo identificar un sistema comunicativo?”. El envío de un disco, aparentemente, es una solución sencilla: su estructura material es muy llamativa, y al menos para nosotros es presumible que dispararía, en una inteligencia lo suficientemente alta, la iniciativa de buscar la información allí encerrada. Sin embargo, parece que la remisión de objetos sólidos a otros sistemas solares debe descartarse por el momento, a causa de razones técnicas; pero ello no es óbice para que abandonemos la hipótesis.

Supongamos que una civilización extraña descubra la idea de que el mecanismo adecuado para interpretar el disco es un aparato que convierte las formas grabadas en sonidos. Esto sería algo aún muy distante de un verdadero desciframiento. ¿Y en qué consistiría un desciframiento logrado del disco? Evidentemente, esa civilización tiene que conseguir que los sonidos adquieran sentido para ella. La simple producción de sonidos carece de valor propio, a menos que éstos cumplan la finalidad deseada de actuar como disparadores en el interior del cerebro (si cabe la palabra) de los seres no terrestres. ¿Y cuál es esa finalidad deseada? Poner en actividad, en tales cerebros, las estructuras generadoras de efectos emocionales que sean análogos a los efectos emocionales que nosotros experimentamos al escuchar la pieza. En rigor, la producción de sonidos podría llegar a obviarse, siempre que esos seres cuenten con otras formas de utilizar el disco como medio para movilizar las estructuras pertinentes en sus cerebros. (Si los humanos contáramos con una forma de movilizar las estructuras de nuestros cerebros en el orden secuencial con que lo hace la música, podríamos resignarnos perfectamente a prescindir de los sonidos; pero es demasiado improbable que se consiga evitar la mediación del oído en este terreno. La existencia de compositores sordos —Beethoven, Dvořák, Fauré—, o de músicos que “oyen” la obra cuando leen una partitura, no modifica la situación, pues tal capacidad se funda en una experiencia anterior de décadas de audición directa).

Aquí es donde las cosas se ponen bastante complicadas. ¿Tendrán emociones los seres de aquella civilización? Suponiendo que sí, ¿se podrá proyectar alguna clase de correspondencia entre las nuestras y las de ellos? Si sus emociones son semejantes a las nuestras, ¿se combinarán entre sí de manera parecida a como lo hacen las nuestras?, ¿esos seres conocerán amalgamas del tipo “belleza trágica” o “valeroso sufrimiento”? Si resulta que en todo el universo existen seres que comparten estructuras cognoscitivas con nosotros, en una medida tal que abarque inclusive la emotividad, entonces el disco, en cierto sentido, nunca podrá salir de su contexto natural; en la naturaleza, este contexto es parte del sistema de las cosas. En este caso, es probable que un disco vagabundo, si no sufre en el camino un accidente fatal, sea finalmente recogido por un ser o grupo de seres, quienes llegarán a descifrarlo de un modo tal que podremos considerar logrado.

Líneas atrás, hablando de la significación de una molécula de ADN, utilicé la expresión “lógica interior compulsiva”: creo que se trata de una noción clave. Para ilustrarla, modificaremos levemente nuestra hipotética anécdota del disco lanzado al espacio, sustituyendo la sonata de Bach por el “Paisaje imaginario n.° 4”, de John Cage. Esta composición es una obra clásica de la llamada música aleatoria o casual: música cuya estructura es determinada en función de procesos regidos por el azar, y no por la intención de transmitir una emoción personal. Para realizar esta obra, veinticuatro ejecutantes se pegaron a los veinticuatro diales de doce aparatos de radio, y en el lapso de duración de la pieza se dedicaron a hacerlos girar caprichosamente, de modo que cada radio subía y bajaba de volumen al azar, mientras las estaciones variaban en forma permanente. El sonido total producido es la composición. El criterio de Cage al respecto es expresado en sus propias palabras: “Dejemos que los sonidos sean ellos mismos, y no vehículos de teorías elaboradas por el hombre o expresión de sentimientos humanos”.

Imaginemos ahora que ésta es la música grabada en el disco enviado al espacio. Es extraordinariamente improbable —por no decir imposible— que una civilización no terrestre comprenda la naturaleza del artefacto. Puede que despierte intriga la contradicción existente entre el mensaje marco (“Soy un mensaje, decodifíquenme”), y el caos de la estructura interna. Hay pocas “masas” discernibles en la composición de Cage, y pocas pautas que puedan orientar a un descifrador. En cambio, en una obra de Bach habría mucho para discernir: modelos, modelos de modelos, y así sucesivamente. No tenemos manera de saber si tales modelos son universalmente apreciables. Lo que sabemos acerca de la inteligencia, de la emotividad o de la música, no basta para que podamos establecer si la lógica interna de una composición de Bach es tan universalmente compulsiva que su significación pueda extenderse hasta las galaxias.

Sin embargo, el tema que nos interesa ahora no es si Bach cuenta o no con la suficiente lógica interior; el tema es si existe algún mensaje que tenga, per se, la suficiente lógica interior compulsiva como para que su contexto sea automáticamente restaurado, dondequiera que entre en contacto con él una inteligencia de nivel adecuadamente alto. Si hay algún mensaje que cuente con ese atributo de restauración contextual, parece razonable considerar la significación de tal mensaje como una propiedad inherente al mismo.

Otro ejemplo esclarecedor de estos conceptos lo da el desciframiento de antiguos textos, escritos en idiomas y alfabetos desconocidos. La intuición siente que hay información intrínseca en esos textos, se logre o no revelarlos. Es un sentimiento tan vigoroso como el convencimiento de que hay significación intrínseca en un periódico escrito en chino, aun cuando ignoremos por completo ese idioma. Una vez que la escritura o el idioma de un texto han sido descifrados, nadie pregunta dónde reside la significación: con toda claridad, ésta reside en el texto, no en el método de desciframiento; igual ocurre con la música, la cual reside en un disco, no en el interior de un fonógrafo… Una de las formas en que identificamos los mecanismos decodificadores es teniendo en cuenta que éstos no agregan ninguna significación a los signos u objetos que reciben como entrada: sólo revelan la significación intrínseca de tales signos u objetos. Una gramola no es un mecanismo decodificador, pues no revela la significación inherente a los símbolos de entrada; por el contrario, suministra la significación encerrada en su interior.

El desciframiento de un texto antiguo puede haber implicado décadas de trabajo por parte de distintos equipos de estudiosos, dedicados durante ese lapso a escudriñar conocimientos almacenados en bibliotecas de todo el mundo… ¿Este proceso no agrega también información? ¿Cuán intrínseca es la significación de un texto, si son necesarios tan gigantescos esfuerzos para establecer las reglas de decodificación? ¿Pone uno la significación en el texto, o la significación ya estaba allí? Mi intuición me dice que la significación siempre estuvo allí, y que a pesar de lo arduo del proceso de extracción, no es posible extraer ninguna significación que no estuviese en el texto desde el principio. Esta intuición se apoya principalmente en una circunstancia: sospecho que el resultado es inevitable, que si tal equipo no hubiese descifrado un texto determinado en cierto momento, otro equipo lo habría hecho en otro momento… y procediendo del mismo modo. Y ocurriría así porque la significación es algo propio del texto, y ejerce su efecto sobre la inteligencia de una manera que es previsible. Podemos decir, genéricamente: la inteligencia es parte de un objeto, en la medida en que actúa sobre la inteligencia de un modo previsible.

La figura 39 muestra la piedra Rosetta, uno de los más valiosos descubrimientos en su género. Fue la clave para el desciframiento de los jeroglíficos egipcios, pues contiene textos paralelos en tres escrituras: jeroglífica, demótica y griega. Las inscripciones de esta estela basáltica fueron descifradas por vez primera en 1821, por Jean François Champollion, el “padre de la egiptología”. Se trata de una resolución en apoyo de Ptolomeo V Epifanes, adoptada por una asamblea de sacerdotes reunida en Menfis.

FIGURA 39. La piedra Rosetta. [Cortesía del Museo Británico.]

En estos ejemplos de desciframiento de mensajes fuera de contexto, podemos distinguir muy claramente tres niveles distintos de información: (1) el mensaje marco; (2) el mensaje exterior; (3) el mensaje interior. Estamos más familiarizados con el (3), el mensaje interior, del cual se supone que es lo que debe transmitirse: las experiencias emotivas, en música; el fenotipo, en genética; el sistema de gobierno y los rituales de las antiguas civilizaciones, en las inscripciones arqueológicas, etc.

Comprender el mensaje interior es haber extraído la significación pensada por el emisor.

El mensaje marco es el mensaje: “Soy un mensaje; ¡decodifíquenme, si pueden!”; es transmitido en forma implícita por las meras apariencias físicas de cualquier portador de información.

Comprender el mensaje marco es advertir la necesidad de un mecanismo decodificador.

Si el mensaje marco es reconocido como tal, la atención entonces se desplaza hacia el nivel (2), el mensaje exterior. Este consiste en la información transportada implícitamente por los modelos simbólicos y las estructuras del mensaje» la cual señalará cómo decodificar el mensaje interior.

Comprender el mensaje exterior es construir, o saber cómo construir, el mecanismo decodificador adecuado que debe aplicarse al mensaje interior.

El nivel exterior es forzosamente un mensaje implícito, en el sentido de que el emisor no puede estar seguro de que será comprendido. Seria un esfuerzo inútil incluir instrucciones para orientar la decodificación del mensaje exterior, pues pasarían a formar parte del mensaje interior, el cual sólo puede ser comprendido cuando se ha descubierto el mecanismo decodificador. Por este motivo, el mensaje exterior es, necesariamente, un conjunto de disparadores, y no un mensaje que puede ser revelado por un decodificador.

La formulación de estos tres “estratos” es nada más que una iniciación, más bien imperfecta, del examen de cómo está contenida la significación en los mensajes. Quizá haya estratos y más estratos de mensajes externos e internos, en lugar de sólo uno de cada uno de ellos. Pensemos, por ejemplo, en lo in trine adamen te enmarañados que son los mensajes interior y exterior de la piedra Rosetta. Para decodificar exhaustivamente un mensaje, se debería reconstruir por entero la estructura semántica que subyace a su producción, y de este modo comprender al emisor en toda su profundidad. En consecuencia, se podría dejar de lado el mensaje interior, pues si verdaderamente se ha comprendido en todos sus matices el mensaje exterior, el interior puede reconstruirse.

El libro After Babel, de George Steiner, es un extenso análisis de la interacción entre mensajes interiores y exteriores (aunque el autor no emplee en ningún momento esta terminología). El tono del libro es manifestado por el siguiente pasaje:

Por lo común, utilizamos una taquigrafía debajo de la cual yace un caudal de asociaciones subconscientes, deliberadamente ocultas o declaradas, tan extensas e intrincadas que probablemente sean un equivalente de la índole y de la singularidad de nuestro carácter de personas individuales.[1]

Leonard B. Meyer, en su libro Music, the Arts, and Ideas, formula reflexiones análogas:

El modo de escuchar una composición de Elliott Cárter difiere radicalmente del modo adecuado para una composición de John Cage. Igualmente, una novela de Beckett debe ser expresamente leída de manera distinta que una novela de Bellow. Una pintura de Willem de Kooning, y otra de Andy Warhol, requieren diferentes actitudes de percepción cognoscitiva.[2]

Quizá las obras de arte traten de transmitir su estilo, antes que ninguna otra cosa. En tal caso, si uno pudiera escudriñar un estilo hasta su fondo mismo, podría luego prescindir de las creaciones generadas por ese estilo. “Estilo”, “mensaje exterior”, “técnica de decodificación”, son formas de expresar la misma idea básica.

¿Por qué vemos un mensaje marco en ciertos objetos, y no en otros? ¿Por qué una civilización no terrestre, si intercepta el disco andariego, debe sospechar que éste encierra un mensaje? ¿Qué diferencia hay entre ese disco y un meteorito? Sin duda, su forma geométrica sería el primer indicio de que “está pasando algo extraño”. El segundo indicio sería el hecho de que —observado en escala microscópica— consiste en una larga secuencia aperiódica de huellas, con un trayecto en espiral. Si desenrollásemos la espiral, tendríamos una descomunal (aproximadamente 600 metros de largo) secuencia lineal de minúsculos símbolos. Esto no se distingue mucho de una molécula de ADN, cuyos símbolos, derivados de un breve “alfabeto” compuesto por cuatro bases químicas diferentes, fuesen puestos en fila, a lo largo de una secuencia unidimensional, y luego enrollados helicoidalmente. Antes de que Avery estableciera la conexión existente entre los genes y el ADN, el físico Erwin Schrödinger predijo, sobre la base de fundamentos exclusivamente teóricos —en su importante obra What Is Life?—, que la información genética tendría que ser almacenada en “cristales aperiódicos”. En realidad, los libros mismos son cristales aperiódicos contenidos en el interior de nítidas formas geométricas. Estos ejemplos sugieren que, allí donde un cristal aperiódico aparezca “empacado” dentro de una estructura geométrica perfectamente regular, puede estar encerrado un mensaje interior. (No sostengo que ésta sea una caracterización completa de los mensajes marco; así y todo, se da el hecho de que muchos mensajes usuales están asociados a mensajes marco que responden a nuestra descripción. La figura 40 brinda excelentes ejemplos al respecto).

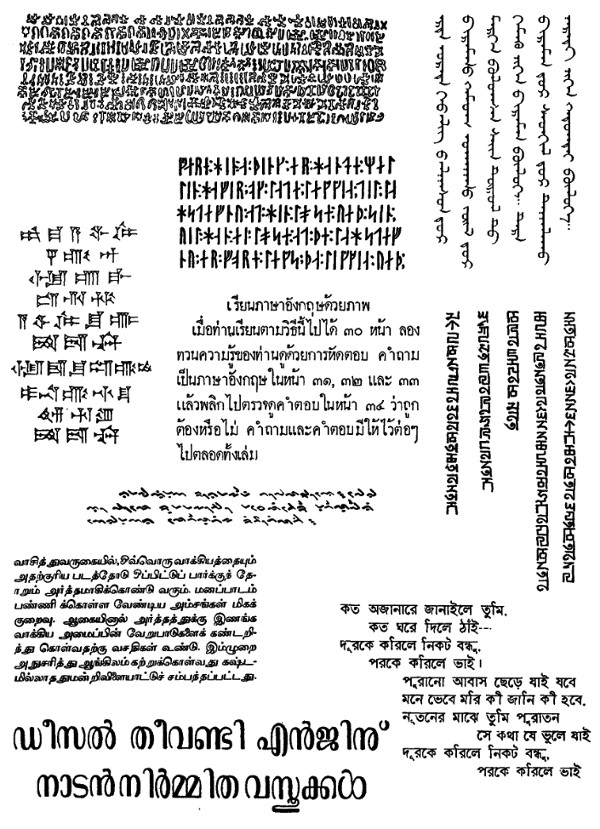

FIGURA 40. Un collage de escrituras. La del ángulo superior izquierdo es una inscripción en el sistema bustrofedónico de escritura, todavía sin descifrar, de Isla de Pascua, una de cuyas características consiste en que cada segunda línea está invertida respecto a la anterior. Los caracteres están esculpidos en una tableta de madera de 9 por 89 centímetros. A continuación, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, encontramos muestras de mogol: primero, mogol actual, y abajo un documento de 1314. Luego —es decir, en el ángulo inferior derecho— aparece un poema de Rabindranath Tagore en bengalí. Lo que sigue es un encabezado de un periódico escrito en malasio (correspondiente al oeste de la provincia de Kerala, al sur de la India); poco más arriba encontramos la elegancia curvilineal del tamil escrito (Kerala oriental). Después tenemos un breve fragmento de un cuento folklórico en buguinés (Islas Célebes, Indonesia). Ocupa el centro del collage un párrafo escrito en tailandés; sobre él, un manuscrito rúnico del siglo catorce, con el texto de la ley vigente en la provincia de Scania, al sur de Suecia. Por último, enclavado a la izquierda de las dos últimas muestras citadas, podemos observar un fragmento de las leyes de Hammurabi, escrito en asirio cuneiforme. Tal como si perteneciese a una civilización extraña, me invade un profundo sentimiento de misterio cuando me pregunto cómo se encierra la significación en las extrañas curvas y ángulos de cada uno de estos bellos cristales aperiódicos. En la forma, hay contenido. [Fuentes: Hans Jensen, Sign, Symbol, and Script (New York: G. Putnam’s Sons, 1969), pp. 89 (cuneiforme), 356 (Isla de Pascua), 386, 417 (mogol), 552 (rúnico); Kenneth Katzner, The Languages of the World (New York: Funk & Wagnalls, 1975), pp. 190 (bengalí), 237 (buguinés); I. A. Richards y Christine Gibson, English Through Pictures (New York: Washington Square Press, 1960), pp. 73 (tamil), 82 (tailandés).]

Los tres niveles se presentan con gran claridad en el caso de un mensaje que fuese hallado dentro de una botella depositada en la playa por el mar. El primer nivel, el mensaje marco, aparece cuando la botella es recogida, y se advierte que ha sido cerrada herméticamente y que contiene un pedazo seco de papel. Aun antes de percibir la escritura, este tipo de artefacto es reconocible como un portador de información. Arrojar en este momento la botella, en lugar de seguirla examinando, sería un acto de extraordinaria —casi inhumana— falta de curiosidad.

A continuación, pues, seguramente la botella es abierta y se estudian los signos escritos en el papel. Quizá son japoneses, cosa que puede descubrirse sin necesidad de entender el mensaje interior: basta con reconocer los caracteres. El mensaje exterior puede ser expresado en forma de oración española: “Estoy escrito en japonés”. Una vez establecido esto, se puede abordar el mensaje interior, el cual puede tratarse de un pedido de auxilio, un haiku, el lamento de un enamorado…

No serviría de nada que el mensaje interior incluyese una traducción de la oración: “Este mensaje está en japonés”, pues ello requeriría de alguien que sepa japonés para leerlo. Y después de leerlo, ese alguien tendría que reconocer el hecho de que, como está en japonés, él puede leerlo. Para escapar de esto, hay que incluir traducciones de “Este mensaje está en japonés” en muchos idiomas. Desde el punto de vista práctico, eso serviría de ayuda, pero en el plano teórico la dificultad sigue siendo la misma. Un hablante de español tiene que, todavía, reconocer la “españolidad” del mensaje; de otro modo, no le será útil. En consecuencia, no se puede evitar el problema de descubrir cómo descifrar el mensaje interior desde fuera; el mensaje interior mismo puede proveer indicios y corroboraciones pero, en el mejor de los casos, éstos no son sino disparadores que actúan sobre el descifrador.

Este obstáculo es similar al que enfrenta el aficionado a las emisiones de radio en onda corta. Primero, debe decidir si los sonidos que está oyendo en un momento dado constituyen un mensaje, o son simplemente descargas estáticas. Los sonidos, por sí mismos, no aclaran la situación, ni siquiera en el muy improbable caso de que el mensaje interior esté formulado en el idioma del aficionado, y diga, “¡Estos sonidos constituyen realmente un mensaje y no son sólo estática!”. Si el oyente reconoce un mensaje marco en los sonidos, trata luego de identificar el idioma de la emisión, pero es indudable que permanece todavía del lado de afuera: recoge los disparadores que emite la radio, pero éstos no le pueden indicar explícitamente la respuesta.

Corresponde a la naturaleza misma del mensaje exterior el no ser transmisible en ningún lenguaje explícito. Establecer un lenguaje explícito para transmitir los mensajes exteriores no sería un avance; ¡sería una contradicción en los términos! Comprender el mensaje exterior es siempre un obstáculo propio de la tarea del oyente. Si lo resuelve exitosamente se abrirá paso hacia el interior y en esta otra etapa la proporción de significaciones explícitas experimentará un notable incremento. Por comparación con los estadios anteriores, el esclarecimiento del mensaje interior parecerá poco costoso. Es como si su comprensión se hubiese ampliado de pronto.

Estos ejemplos pueden impresionar como evidencias en favor del criterio de que ningún mensaje posee significación intrínseca, ya que para comprender cualquier mensaje interior, previamente deben ser comprendidos su mensaje marco y su mensaje exterior, los cuales son vehiculizados únicamente por disparadores (tales como la presentación del mensaje en alfabeto japonés, o en surcos ordenados en espiral, etc.). Se diría, pues, que uno no puede ir más allá de una teoría “gramola” de la significación, cuya doctrina es que ningún mensaje contiene significación intrínseca porque, antes de poder ser comprendido, debe ser aplicado como entrada —o alimentación— de una “gramola”, de lo cual se deduce que la información contenida en la “gramola” debe ser agregada al mensaje para que éste adquiera significación.

Este argumento es muy similar a la trampa en que la Tortuga hace caer a Aquiles, en el Diálogo de Lewis Carroll. Dicha trampa consistía en la idea de que, antes de poder utilizar una regla, es necesario contar con otra regla que indique cómo emplear la anterior; en otras palabras, habría una jerarquía infinita de niveles de reglas que impiden, en todo momento, la utilización de ninguna de ellas. En el caso presente, la trampa consiste en la idea de que, antes de poder comprender un mensaje, es necesario contar con otro mensaje que indique cómo comprender el anterior; en otras palabras, habría una jerarquía infinita de niveles de mensajes que impiden, en todo momento, la comprensión de ninguno de ellos. A pesar de todo, sabemos muy bien que estas paradojas no son válidas, pues las reglas sí se utilizan, y los mensajes sí son comprendidos. ¿Cómo resolveremos esto?

La explicación es que nuestra inteligencia no es incorpórea, pues requiere de un vehículo material: el cerebro. La estructura de éste es resultado del largo proceso de evolución, y sus operaciones están regidas por las leyes de la física. Puesto que se trata de una entidad natural, nuestro cerebro funciona sin necesidad de que se le indique cómo debe hacerlo. Así, la acción distorsiva de la paradoja de Carroll acerca de las reglas se cumple en el nivel donde, bajo el imperio de las leyes físicas, son producidos los pensamientos; paralelamente, el mensaje paradoja actúa en el nivel donde el cerebro interpreta como mensaje los datos con que es alimentado. Pareciera que el cerebro estuviese equipado con “hardware” que se encargase de reconocer como mensajes ciertas cosas, y de decodificarlos. Esta capacidad innata para extraer significaciones interiores es lo que permite la producción del proceso, altamente recursivo y del tipo bola de nieve, de adquisición del lenguaje. El hardware innato es como una gramola: suministra la información adicional que convierte a los simples disparadores en mensajes completos.

Ahora bien, si en los seres humanos las diferentes “gramolas” contuvieran diferentes “canciones”, y respondiesen a determinados disparadores de modo completamente peculiar, no nos inclinaríamos a atribuir significaciones intrínsecas a esos disparadores. Sin embargo, el cerebro está construido de tal forma que el de cada individuo reacciona casi igual que el de los demás individuos, frente a determinados disparadores, en tanto el resto de las circunstancias también conocida. Es por ello por lo que un niño pequeño puede aprender cualquier idioma: responde a los disparadores del mismo modo que cualquier otro niño de su edad. Esta uniformidad en las “gramolas humanas” establece un “lenguaje” uniforme, en el cual pueden ser comunicados los mensajes marco y los mensajes exteriores. Si, además, estamos convencidos de que la inteligencia humana es sólo un ejemplo de un fenómeno generalizado en la naturaleza —la aparición de seres inteligentes en muy diferentes contextos—, consideraremos probable, como consecuencia, que el “lenguaje” en el cual son comunicados los mensajes marco y los mensajes exteriores entre los seres humanos es un “dialecto” de un lenguaje universal, vehículo de comunicación de las inteligencias entre sí. Luego, habría cierta clase de disparadores dotados de “poder disparador universal”, frente a los cuales todos los seres inteligentes tenderían a reaccionar del mismo modo en que lo hacemos nosotros, lo seres humanos.

Lo anterior nos permitiría modificar nuestra apreciación con respecto a dónde se localiza la significación. Podríamos atribuir las significaciones (marco, exterior e interior) de un mensaje al mensaje mismo, puesto que los mecanismos descifradores son universales; es decir, son formas fundamentales de la naturaleza que surgen del mismo modo en distintos contextos. Para ilustrar esto gráficamente, supongamos que “A-5” actúa como disparador de la misma canción en todas las gramolas, y supongamos también que las gramolas no son artefactos hechos por el hombre, sino objetos naturales esparcidos por doquier, como las galaxias o los átomos de carbono. Siendo así, probablemente, veríamos justificado el considerar como “significación inherente” de “A-5” a su poder disparador universal; asimismo, “A-5” merecería el nombre de “mensaje”, en lugar del de “disparador”; y la canción, por cierto, sería la “revelación” de la significación inherente, aunque implícita, de “A-5”.

Esta atribución de la significación a los mensajes se deriva del carácter invariante del procesamiento de aquéllos por parte de las inteligencias diseminadas en todo el universo. En tal sentido, hay aquí alguna semejanza con la atribución de masa a un objeto. Los antiguos suponían que el peso de un objeto era una propiedad intrínseca de este último. Pero, cuando se llegó a entender el fenómeno de la gravedad, se supo que el peso varía de acuerdo al campo gravitacional que rodea al objeto. No obstante, hay un elemento vinculado al fenómeno, la masa, que no varía de acuerdo al campo gravitacional; de este carácter invariante se derivó la conclusión de que la masa de un objeto es una propiedad intrínseca del objeto mismo. Si resultase que la masa también es variable, según el contexto, tendríamos que volver atrás y revisar nuestra opinión de que constituye una propiedad intrínseca del objeto. Análogamente, podríamos imaginar que exista otra clase de “gramolas” —de inteligencias— que se comunican entre sí a través de mensajes que nosotros jamás reconoceríamos como tales; ellas, por su parte, tampoco reconocerían jamás nuestros mensajes como mensajes. Si así fuese, tendría que ser reconsiderado el criterio de que la significación es una propiedad intrínseca de un conjunto de símbolos. Por otra parte, ¿cómo podríamos advertir que tales seres existen?

Es interesante comparar este alegato en favor del carácter intrínseco de la significación, con un alegato paralelo en favor del carácter intrínseco del peso. Supongamos que alguien define el peso de un objeto como “la magnitud de la fuerza que ejerce un objeto hacia abajo cuando está sobre la superficie del planeta Tierra”. Esta definición hace del peso una propiedad inherente, pero a costa de una actitud geocéntrica, o de “chovinismo terráqueo”. Se asemejaría al “chovinismo greenwichiano” de quien rechazase aceptar la hora local de cualquier parte del globo cuyos relojes no coincidan con los de la zona regida por la hora de Greenwich: sería un modo anormal de considerar el horario.

Quizás estemos influidos por un chovinismo similar, sin darnos cuenta, con respecto a la inteligencia, y en consecuencia con respecto a la significación. En nuestro chovinismo, llamaríamos “inteligente” a cualquier ser dotado de un cerebro lo suficientemente similar al nuestro, y no reconoceríamos como inteligentes a otros tipos de objetos. Tomando un ejemplo extremo, imaginemos que un meteorito se topa con el disco andariego de Bach y, en lugar de descifrarlo, lo perfora con la mayor indiferencia y sigue tranquilamente en su órbita. La acción que ha ejercido sobre el disco incurre, a nuestro juicio, en una desconsideración de las significaciones del disco, y podríamos así sentirnos inclinados a llamar “estúpido” al meteorito. Pero quizá fuésemos injustos para con ese objeto; quizás éste cuenta con una “inteligencia más elevada”, por completo diferente de la que le atribuimos; quizá su significación depende del tipo de inteligencia que lo juzgue. Quizá.

Sería magnífico que pudiéramos definir la inteligencia de un modo distinto a: “es lo que extrae, de una secuencia de símbolos, la misma significación que nosotros”. Si sólo podemos definirla de este modo, nuestro aserto de que la significación es una propiedad intrínseca sería entonces circular, y por ende carente de contenido. Tendremos que intentar la formulación de un conjunto sustantivo de características, que merezca ser llamado inteligencia”. Tales características constituirán el núcleo uniforme de la inteligencia, compartido por todos los seres humanos. A esta altura del desarrollo histórico no contamos todavía con un repertorio perfectamente definido de dichas características. Sin embargo, es probable que durante las próximas décadas se produzcan avances importantes en la dilucidación de qué es la inteligencia. En especial, es posible que los psicólogos cognitivos, los especialistas en Inteligencia Artificial y los neurólogos lleguen a una síntesis entre sus respectivos campos de conocimiento, y logren establecer una definición satisfactoria. Esta quizá siga siendo de corte chovinista humano; no hay medio de evitarlo. Aun así, puede que se consiga un equilibrio mediante el empleo de recursos abstractos —al mismo tiempo precisos y armoniosos, e inclusive simples— para caracterizar la esencia de la inteligencia. Ello mitigaría la pesadumbre de haber formulado un concepto antropocéntrico. Y, por descontado, si llega a hacerse contacto con una civilización correspondiente a otro sistema estelar, nos sentiríamos confirmados en nuestra convicción de que nuestro tipo de inteligencia no es simplemente un hecho azaroso, sino una muestra de una forma básica que reaparece en la naturaleza, en diversos contextos, lo mismo que las estrellas o los núcleos de uranio. A su vez, también se confirmaría así el criterio de que la significación es una propiedad intrínseca.

Para terminar con este tema, veremos algunos ejemplos nuevos, y otros ya conocidos, y analizaremos el grado de significación inherente de que están dotados. Lo haremos colocándonos nosotros, en la medida que nos sea posible, en el lugar de los miembros de una civilización remota que intercepta un objeto misterioso…

Imaginémonos una placa rectangular, hecha de una indestructible y metálica aleación, en la cual son grabados dos puntos, uno inmediatamente arriba del otro: tal como los dos puntos precedentes. Aunque la forma entera del objeto puede sugerir que se trata de un artefacto, y posible depositario, en consecuencia, de un mensaje, dos puntos no son suficientes para transmitir nada. (Invito al lector a que, antes de seguir leyendo, elabore conjeturas acerca de la significación que se les podría asignar). Supongamos, no obstante, que construimos una segunda placa con más puntos, los siguientes:

.

.

. .

. . .

. . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Una de las cosas más obvias por hacer, frente a este grupo de puntos —al menos desde la perspectiva de una inteligencia terráquea—, sería contar los puntos incluidos en cada una de las líneas. La secuencia que se obtiene es:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34.

Es evidente, aquí, el hecho de que hay una regla gobernando la progresión desde una línea a la siguiente. En realidad, puede inferirse de esta lista, con bastante certeza, la parte recursiva de la definición de los números de Fibonacci. Por vía de suposición, consideremos el par inicial de valores (1, 1) como un “genotipo” del cual es extraído el “fenotipo” —toda la secuencia de Fibonacci—, mediante la aplicación de una regla recursiva. Si enviamos solamente el genotipo, o sea la primera versión de la placa, faltaría la información que permite la reconstitución del fenotipo. El genotipo, entonces, no contiene la especificación completa del fenotipo.

Por otro lado, si tomamos como genotipo la segunda versión de la placa, hay muchas más razones para suponer que el fenotipo puede ser correctamente reconstituido. Esta otra versión del genotipo —un “genotipo extenso”— contiene tal grado de información que el mecanismo a través del cual es extraído el fenotipo del genotipo puede ser inferido por la inteligencia a partir exclusivamente del genotipo.

Una vez establecido firmemente este mecanismo como vía de extracción del fenotipo desde el genotipo, podemos volver a usar “genotipos breves” como el de la primera placa. Por ejemplo, el “genotipo breve” (1, 3) daría lugar al fenotipo:

1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47,…

Como vemos, es la secuencia de Lucas. Y para todo conjunto de dos valores iniciales —es decir, para todo genotipo breve— existirá el fenotipo correspondiente. Pero los genotipos breves, a diferencia de los extensos, son nada más que disparadores: botones para oprimir, en las gramolas cuyo interior alberga las reglas recursivas ya construidas. Los genotipos extensos son lo suficientemente informativos como para hacer de disparadores, en un ser inteligente, del reconocimiento de la clase de “gramola” que debe construirse. En este sentido, los genotipos extensos contienen la información del fenotipo: no así los genotipos breves. En otras palabras, el genotipo extenso no sólo transmite un mensaje interior, sino también un mensaje exterior, lo cual permite interpretar al primero. Pareciera que la claridad del mensaje exterior reposa únicamente en la longitud del mensaje. Ello no es sorprendente, pues se trata de algo análogo a lo que ocurre con el desciframiento de textos antiguos. Indiscutiblemente, las probabilidades de obtener resultados exitosos dependen en forma muy directa de la cantidad de texto disponible.

Sin embargo, el solo hecho de contar con un texto extenso puede no ser suficiente. Consideremos de nuevo la diferencia existente entre el envío al espacio de un disco con música de Bach, y el envío de un disco con música de John Cage. Dicho al margen, como este último contiene una Composición Aleatoriamente Generada de Elementos, podría ser llamado, sintéticamente, un “CAGE”, mientras que el primero, por tratarse de Bellos y Aperiódicos Cristales de Harmonía podría ser identificado, abreviadamente, como “BACH”. Pensemos ahora en la significación de una pieza de Cage; para nosotros, dicha significación se desprende de la ubicación de la música de este autor en el interior de un amplio contexto cultural, y entonces la vemos como un alzamiento frente a cierta clase de tradiciones. Por lo tanto, si deseamos transmitir esta significación, tenemos que enviar al espacio no solamente las notas de la pieza, sino hacerlas preceder por una detallada historia de la cultura occidental. Es razonable sostener, entonces, que un disco con música de John Cage, por sí solo, no tiene significación intrínseca. Aun así, un oyente lo bastante conocedor de las culturas occidental y oriental, y sobre todo de las corrientes producidas durante las últimas décadas dentro de la música occidental, extraería significación de ese disco; pero tal oyente equivale a una gramola, y la pieza grabada a un par de botones: la significación ya está contenida en el interior del oyente, desde el principio; la música es tan sólo un disparador de la significación. Y esta “gramola”, a diferencia de la inteligencia pura, no es en absoluto universal; está apegada de modo directo a lo terrícola, depende de series peculiares de acontecimientos sucedidos en nuestro planeta a lo largo de prolongados períodos. Esperar que la música de John Cage sea comprendida por otra civilización, es como esperar que nuestra melodía preferida esté incluida en la discografía de una gramola lunar, y que la podamos escuchar oprimiendo los mismos botones que oprimiríamos si estuviéramos un día en una cafetería de Almería.

En cambio, para apreciar Bach se requiere menor documentación cultural. Esto puede sonar muy paradójico, habiendo en Bach tanta complejidad y sistematización, y tan poca intelectualidad en Cage. Pero se registra aquí una curiosa inversión. La inteligencia ama los modelos, y se rebela ante lo azaroso. Para la mayoría de las personas, lo azaroso de la música de Cage obliga a demasiadas explicaciones; e inclusive, luego de haberlas recibido, sospechan que no han captado el mensaje. En tanto, respecto a casi todo Bach las palabras son superfluas. Desde este punto de vista, la música de Bach es más autocontenida que la de Cage. Así y todo, no sabemos en qué medida la condición humana es manifestada por Bach.

Para ilustrar lo anterior, recordemos que la música tiene tres principales dimensiones estructurales (melodía, armonía, ritmo), cada una de las cuales, a su vez, puede volver a subdividirse en distintas escalas y cubriendo todos los aspectos. En cada una de estas dimensiones existe cierto grado de complejidad que nuestro entendimiento es capaz de manipular sin vacilaciones; por supuesto, un compositor los toma en consideración, más bien inconscientemente, cuando elabora una pieza. Estos “niveles de mediana complejidad” que atraviesan las diferentes dimensiones dependen mucho, es lo más probable, de las condiciones propias de nuestra evolución como especie: otras especies inteligentes pueden haber desarrollado su música dotándola de niveles totalmente diferentes de complejidad manipulable, presentes a lo largo de estas numerosas dimensiones. Así, es concebible que una obra de Bach tenga que ser acompañada por un cúmulo de información acerca de la especie humana, información que, lisa y llanamente, no podría ser inferida a partir de la sola estructura musical. Si asimilamos la música de Bach a un genotipo, y la emotividad que sugiere a un fenotipo, lo que nos interesará es saber si el genotipo contiene toda la información necesaria para revelar el fenotipo.

La pregunta de fondo que vamos a afrontar, muy similar por lo demás a las preguntas que nos sugerían las dos placas, es la siguiente: “¿Qué extensión del contexto necesario para su propia comprensión es capaz de restaurar un mensaje?”. Podemos ahora remitimos a las significaciones biológicas originales de “genotipo” y “fenotipo” —el ADN, y el organismo vivo— y plantear preguntas similares. ¿El ADN tiene poder disparador universal? ¿O necesita una “biogramola” que revele su significación? ¿El ADN puede hacer prever un fenotipo sin tomar en consideración el contexto químico pertinente? La respuesta a esta última pregunta es no, pero un “no” relativizado. Naturalmente, una molécula de ADN no creará nada en absoluto si la rodea el vacío. No obstante, si enviáramos una molécula a probar fortuna por el universo, como en los casos de BACH y CAGE que imaginamos, puede que sea interceptada por una civilización inteligente. Es posible que ésta reconozca, primero, el mensaje marco de la molécula; a continuación, trataría de deducir, a partir de su estructura química, qué clase de medio químico requiere; luego, intentaría producir tal medio. Si se efectúan ensayos sucesivos, siguiendo este esquema, finalmente se obtendría una restauración completa del contexto químico necesario para que la significación fenotípica del ADN sea revelada. Esta afirmación quizá no parezca muy convincente, pero si los ensayos se extienden durante muchos millones de años, probablemente la significación del ADN termine por surgir.

En cambio, si la secuencia de bases que componen una cadena de ADN fuese enviada bajo la forma de símbolos abstractos (como los que muestra la figura 41), y no de extensa molécula helicoidal, virtualmente no hay probabilidad alguna de que, en función de mensaje exterior, actúen como disparador del mecanismo decodificador adecuado, gracias al cual pudiera extraerse el fenotipo desde el genotipo. Esto sería un caso de mensaje interior cuya envoltura es un mensaje exterior tan abstracto que el poder restaurador de este último se disiparía, y así, en un sentido muy pragmático, el conjunto de símbolos carecería de significación intrínseca. Para que el lector no juzgue que todo esto suena irremediablemente abstracto y filosófico: el tema relativo a cuál es el momento exacto en que puede sostenerse que el fenotipo ya es “accesible” en el genotipo, o “sobrentendido” a partir de este último, es un tema por demás actual, y de alto interés público. Es el tema del aborto.

GAGTTTTATCGCTTCCATGACGCAGAAGTTAACACTTTCGGATATTTCTGATGAGTCGAAAAATTATCTT GATAAAGCAGGAATTACTACTGCTTGTTTACGAATTAAATCGAAGTGGACTGCTGGCGGAAAATGAGAAA ATTCGACCTATCCTTGCGCAGCTCGAGAAGCTCTTACTTTGCGACCTTTCGCCATCAACTAACGATTCTG TCAAAAACTGACGCGTTGGATGAGGAGAAGTGGCTTAATATGCTTGGCACGTTCGTCAAGGACTGGTTTA GATATGAGTCACATTTTGTTCATGGTAGAGATTCTCTTGTTGACATTTTAAAAGAGCGTGGATTACTATC TGAGTCCGATGCTGTTCAACCACTAATAGGTAAGAAATCATGAGTCAAGTTACTGAACAATCCGTACGTT TCCAGACCGCTTTGGCCTCTATTAAGCTCATTCAGGCTTCTGCCGTTTTGGATTTAACCGAAGATGATTT CGATTTTCTGACGAGTAACAAAGTTTGGATTGCTACTGACCGCTCTCGTGCTCGTCGCTGCGTTGAGGCT TGCGTTTATGGTACGCTGGACTTTGTGGGATACCCTCGCTTTCCTGCTCCTGTTGAGTTTATTGCTGCCG TCATTGCTTATTATGTTCATCCCGTCAACATTCAAACGGCCTGTCTCATCATGGAAGGCGCTGAATTTAC GGAAAACATTATTAATGGCGTCGAGCGTCCGGTTAAAGCCGCTGAATTGTTCGCGTTTACCTTGCGTGTA CGCGCAGGAAACACTGACGTTCTTACTGACGCAGAAGAAAACGTGCGTCAAAAATTACGTGCGGAAGGAG TGATGTAATGTCTAAAGGTAAAAAACGTTCTGGCGCTCGCCCTGGTCGTCCGCAGCCGTTGCGAGGTACT AAAGGCAAGCGTAAAGGCGCTCGTCTTTGGTATGTAGGTGGTCAACAATTTTAATTGCAGGGGCTTCGGC CCCTTACTTGAGGATAAATTATGTCTAATATTCAAACTGGCGCCGAGCGTATGCCGCATGACCTTTCCCA TCTTGGCTTCCTTGCTGGTCAGATTGGTCGTCTTATTACCATTTCAACTACTCCGGTTATCGCTGGCGAC TCCTTCGAGATGGACGCCGTTGGCGCTCTCCGTCTTTCTCCATTGCGTCGTGGCCTTGCTATTGACTCTA CTGTAGACATTTTTACTTTTTATGTCCCTCATCGTCACGTTTATGGTGAACAGTGGATTAAGTTCATGAA GGATGGTGTTAATGCCACTCCTCTCCCGACTGTTAACACTACTGGTTATATTGACCATGCCGCTTTTCTT GGCACGATTAACCCTGATACCAATAAAATCCCTAAGCATTTGTTTCAGGGTTATTTGAATATCTATAACA ACTATTTTAAAGCGCCGTGGATGCCTGACCGTACCGAGGCTAACCCTAATGAGCTTAATCAAGATGATGC TCGTTATGGTTTCCGTTGCTGCCATCTCAAAAACATTTGGACTGCTCCGCTTCCTCCTGAGACTGAGCTT TCTCGCCAAATGACGACTTCTACCACATCTATTGACATTATGGGTCTGCAAGCTGCTTATGCTAATTTGC ATACTGACCAAGAACGTGATTACTTCATGCAGCGTTACCATGATGTTATTTCTTCATTTGGAGGTAAAAC CTCTTATGACGCTGACAACCGTCCTTTACTTGTCATGCGCTCTAATCTCTGGGCATCTGGCTATGATGTT GATGGAACTGACCAAACGTCGTTAGGCCAGTTTTCTGGTCGTGTTCAACAGACCTATAAACATTCTGTGC CGCGTTTCTTTGTTCCTGAGCATGGCACTATGTTTACTCTTGCGCTTGTTCGTTTTCCGCCTACTGCGAC TAAAGAGATTCAGTACCTTAACGCTAAAGGTGCTTTGACTTATACCGATATTGCTGGCGACCCTGTTTTG TATGGCAACTTGCCGCCGCGTGAAATTTCTATGAAGGATGTTTTCCGTTCTGGTGATTCGTCTAAGAAGT TTAAGATTGCTGAGGGTCAGTGGTATCGTTATGCGCCTTCGTATGTTTCTCCTGCTTATCACCTTCTTGA AGGCTTCCCATTCATTCAGGAACCGCCTTCTGGTGATTTGCAAGAACGCGTACTTATTCGCCACCATGAT TATGACCAGTGTTTCCAGTCCGTTCAGTTGTTGCAGTGGAATAGTCAGGTTAAATTTAATGTGACCGTTT ATCGCAATCTGCCGACCACTCGCGATTCAATCATGACTTCGTGATAAAAGATTGAGTGTGAGGTTATAAC GCCGAAGCGGTAAAAATTTTAATTTTTGCCGCTGAGGGGTTGACCAAGCGAAGCGCGGTAGGTTTTCTGC TTAGGAGTTTAATCATGTTTCAGACTTTTATTTCTCGCCATAATTCAAACTTTTTTTCTGATAAGCTGGT TCTCACTTCTGTTACTCCAGCTTCTTCGGCACCTGTTTTACAGACACCTAAAGCTACATCGTCAACGTTA TATTTTGATAGTTTGACGGTTAATGCTGGTAATGGTGGTTTTCTTCATTGCATTCAGATGGATACATCTG TCAACGCCGCTAATCAGGTTGTTTCTGTTGGTGCTGATATTGCTTTTGATGCCGACCCTAAATTTTTTGC CTGTTTGGTTCGCTTTGAGTCTTCTTCGGTTCCGACTACCCTCCCGACTGCCTATGATGTTTATCCTTTG AATGGTCGCCATGATGGTGGTTATTATACCGTCAAGGACTGTGTGACTATTGACGTCCTTCCCCGTACGC CGGGCAATAACGTTTATGTTGGTTTCATGGTTTGGTCTAACTTTACCGCTACTAAATGCCGCGGATTGGT TTCGCTGAATCAGGTTATTAAAGAGATTATTTGTCTCCAGCCACTTAAGTGAGGTGATTTATGTTTGGTG CTATTGCTGGCGGTATTGCTTCTGCTCTTGCTGGTGGCGCCATGTCTAAATTGTTTGGAGGCGGTCAAAA AGCCGCCTCCGGTGGCATTCAAGGTGATGTGCTTGCTACCGATAACAATACTGTAGGCATGGGTGATGCT GGTATTAAATCTGCCATTCAAGGCTCTAATGTTCCTAACCCTGATGAGGCCGCCCCTAGTTTTGTTTCTG GTGCTATGGCTAAAGCTGGTAAAGGACTTCTTGAAGGTACGTTGCAGGCTGGCACTTCTGCCGTTTCTGA TAAGTTGCTTGATTTGGTTGGACTTGGTGGCAAGTCTGCCGCTGATAAAGGAAAGGATACTCGTGATTAT CTTGCTGCTGCATTTCCTGAGCTTAATGCTTGGGAGCGTGCTGGTGCTGATGCTTCCTCTGCTGGTATGG TTGACGCCGGATTTGAGAATCAAAAAGAGCTTACTAAAATGCAACTGGACAATCAGAAAGAGATTGCCGA GATGCAAAATGAGACTCAAAAAGAGATTGCTGGCATTCAGTCGGCGACTTCACGCCAGAATACGAAAGAC CAGGTATATGCACAAAATGAGATGCTTGCTTATCAACAGAAGGAGTCTACTGCTCGCGTTGCGTCTATTA TGGAAAACACCAATCTTTCCAAGCAACAGCAGGTTTCCGAGATTATGCGCCAAATGCTTACTCAAGCTCA AACGGCTGGTCAGTATTTTACCAATGACCAAATCAAAGAAATGACTCGCAAGGTTAGTGCTGAGGTTGAC TTAGTTCATCAGCAAACGCAGAATCAGCGGTATGGCTCTTCTCATATTGGCGCTACTGCAAAGGATATTT CTAATGTCGTCACTGATGCTGCTTCTGGTGTGGTTGATATTTTTCATGGTATTGATAAAGCTGTTGCCGA TACTTGGAACAATTTCTGGAAAGACGGTAAAGCTGATGGTATTGGCTCTAATTTGTCTAGGAAATAACCG TCAGGATTGACACCCTCCCAATTGTATGTTTTCATGCCTCCAAATCTTGGAGGCTTTTTTATGGTTCGTT CTTATTACCCTTCTGAATGTCACGCTGATTATTTTGACTTTGAGCGTATCGAGGCTCTTAAACCTGCTAT TGAGGCTTGTGGCATTTCTACTCTTTCTCAATCCCCAATGCTTGGCTTCCATAAGCAGATGGATAACCGC ATCAAGCTCTTGGAAGAGATTCTGTCTTTTCGTATGCAGGGCGTTGAGTTCGATAATGGTGATATGTATG TTGACGGCCATAAGGCTGCTTCTGACGTTCGTGATGAGTTTGTATCTGTTACTGAGAAGTTAATGGATGA ATTGGCACAATGCTACAATGTGCTCCCCCAACTTGATATTAATAACACTATAGACCACCGCCCCGAAGGG GACGAAAAATGGTTTTTAGAGAACGAGAAGACGGTTACGCAGTTTTGCCGCAAGCTGGCTGCTGAACGCC CTCTTAAGGATATTCGCGATGAGTATAATTACCCCAAAAAGAAAGGTATTAAGGATGAGTGTTCAAGATT GCTGGAGGCCTCCACTATGAAATCGCGTAGAGGCTTTGCTATTCAGCGTTTGATGAATGCAATGCGACAG GCTCATGCTGATGGTTGGTTTATCGTTTTTGACACTCTCACGTTGGCTGACGACCGATTAGAGGCGTTTT ATGATAATCCCAATGCTTTGCGTGACTATTTTCGTGATATTGGTCGTATGGTTCTTGCTGCCGAGGGTCG CAAGGCTAATGATTCACACGCCGACTGCTATCAGTATTTTTGTGTGCCTGAGTATGGTACAGCTAATGGC CGTCTTCATTTCCATGCGGTGCACTTTATGCGGACACTTCCTACAGGTAGCGTTGACCCTAATTTTGGTC GTCGGGTACGCAATCGCCGCCAGTTAAATAGCTTGCAAAATACGTGGCCTTATGGTTACAGTATGCCCAT CGCAGTTCGCTACACGCAGGACGCTTTTTCACGTTCTGGTTGGTTGTGGCCTGTTGATGCTAAAGGTGAG CCGCTTAAAGCTACCAGTTATATGGCTGTTGGTTTCTATGTGGCTAAATACGTTAACAAAAAGTCAGATA TGGACCTTGCTGCTAAAGGTCTAGGAGCTAAAGAATGGAACAACTCACTAAAAACCAAGCTGTCGCTACT TCCCAAGAAGCTGTTCAGAATCAGAATGAGCCGCAACTTCGGGATGAAAATGCTCACAATGACAAATCTG TCCACGGAGTGCTTAATCCAACTTACCAAGCTGGGTTACGACGCGACGCCGTTCAACCAGATATTGAAGC AGAACGCAAAAAGAGAGATGAGATTGAGGCTGGGAAAAGTTACTGTAGCCGACGTTTTGGCGGCGCAACC TGTGACGACAAATCTGCTCAAATTTATGCGCGCTTCGATAAAAATGATTGGCGTATCCAACCTGCA

FIGURA 41. Truculento Cristal Aperiódico Gigante: secuencia básica del cromosoma del bacteriófago ΦX174.† Es el primer genoma completo, considerando toda clase de organismos, que es representado gráficamente. Cerca de 2000 de estas hustrofedónicas páginas serían necesarias para mostrar la secuencia básica de una sola célula E. Coli, y casi un millón para mostrar la secuencia básica del ADN de una sola célula humana. Este libro contiene, más o menos, la misma cantidad de información que la representación correspondiente a una sencilla célula E. Coli.