La ira se palpaba en el ambiente. En primer lugar, el mercado inmobiliario se hundió de pronto. Cientos de miles de personas perdieron su casa y millones perdieron una gran parte del valor por el que habían hipotecado sus vidas. A continuación, el sistema financiero estuvo al borde del colapso como resultado de la especulación y de la avaricia de sus gestores. Que fueron rescatados. Con el dinero de los contribuyentes. No se olvidaron de recoger sus primas millonarias, que premiaban su torpe comportamiento. Las compañías financieras que sobrevivieron dejaron de prestar dinero, de modo que miles de empresas cerraron, se perdieron millones de puestos de trabajo y se redujeron drásticamente los salarios. Nadie fue responsable. Los dos partidos políticos dieron prioridad al rescate del sistema financiero. Obama estaba abrumado por la profundidad de la crisis y rápidamente dejó a un lado todas sus promesas electorales, en una campaña que había traído una esperanza inusitada a una joven generación que había vuelto a la política para revitalizar la democracia estadounidense. Más dura fue la caída. La gente se desanimó y se indignó. Algunos empezaron a cuantificar su rabia. El nivel de ingresos del 1% de los estadounidenses con mayor nivel de vida pasó del 9% en 1976 al 23,5% en 2007. El crecimiento acumulado de la productividad entre 1998 y 2008 llegó a un 30% aproximadamente, pero los salarios reales sólo subieron un 2% durante esa década. La industria financiera captó la mayoría del incremento en productividad, ya que su cuota de beneficios pasó del 10% en los años ochenta al 40% en 2007, y el valor de sus acciones subió del 6% al 23% a pesar de emplear tan sólo al 5% de población activa. Efectivamente, el 1% superior se hizo con el 58% del crecimiento económico de ese periodo. En la década anterior a la crisis, el salario real por hora aumentó un 2%, mientras que los ingresos del 5% más rico aumentaron un 42%. El sueldo de un director general era 50 veces mayor que el del trabajador medio en 1980, y 350 veces más en 2010. Estas ya no eran cifras abstractas. También tenían cara: Madoff, Wagoner, Nardelli, Pandit, Lewis, Sullivan. Y estaban entremezcladas con políticos y funcionarios del gobierno (Bush, Paulsen, Summers, Bernanke, Geithner y, por supuesto, Obama), quienes racionalizaban el dolor de la gente y defendían la necesidad de salvar las finanzas para salvar la vida de la gente. Además, el Partido Republicano pasó a una ofensiva de venganza para derrocar a un presidente popular que llegó al poder defendiendo el papel activo del gobierno para mejorar el bienestar de la sociedad. El éxito electoral de esta estrategia suicida del GOP permitió que un Congreso dominado por los republicanos bloqueara la mayoría de las iniciativas reformistas, agravando la crisis e incrementando sus costes sociales. La primera manifestación de la indignación popular fue la movilización del Tea Party, una mezcla de populismo y libertarianismo que ofrecía una vía de expresión a una oposición indignada con el gobierno en general y con Obama en particular. Sin embargo, cuando quedó claro que estaba financiado por Koch Industries, entre otras corporaciones, y que la derecha del Partido Republicano lo había captado como guardia de asalto y lo sacrificaría en la fase final del proceso electoral, perdió su atractivo para muchos de sus integrantes. Los acérrimos del Tea Party se volvieron militantes de una causa manipulada: deshacer el gobierno para dar libertad de maniobra a las grandes empresas. Una sensación de desesperación se adueñó del país. Entonces se oyeron ecos de truenos.

Venían de la plaza Tahrir; una ironía de la historia teniendo en cuenta que, para la mayoría de los estadounidenses, lo único que tiene importancia de Oriente Próximo es el petróleo e Israel. Sin embargo, las imágenes y sonidos de la determinación del pueblo para derrocar a una dictadura contra todo pronóstico, a cualquier precio, reavivaron la fe en el poder de la gente, al menos en algunos círculos de activistas. El eco de las revueltas árabes se amplificó por las noticias procedentes de Europa, y especialmente de España, que proponían nuevas formas de movilización y organización basadas en la democracia directa como forma de promover las reivindicaciones de democracia real. En un mundo conectado en directo gracias a Internet, los ciudadanos concienciados se enteraron inmediatamente de las luchas y proyectos con los que podían identificarse.

La campaña de Obama dejó huella en miles de personas que creyeron en la posibilidad de un cambio real y representaba una nueva forma de movilización política en la que las redes de Internet eran cruciales, ya que conectaban a la gente que se encontraba cara a cara en los barrios y en los cuartos de estar para formar un movimiento político insurgente. Documenté el poder de esta auténtica nueva forma de hacer política, inspirada por la esperanza e impulsada por Internet, en mi libro Comunicación y poder[55].

Muchos antiguos partidarios de Obama, junto con miles de personas que habían estado en primera línea de la lucha contra la injusticia social durante bastante tiempo, incluyendo los sindicatos del sector público que se movilizaron durante la campaña de Wisconsin por los derechos a la negociación, se mostraron receptivos al ruido que rodeaba la #spanishrevolution y las manifestaciones contra la crisis en Grecia. Algunos viajaron a Europa. Vieron las acampadas, participaron en las asambleas y experimentaron una nueva forma de deliberación y de toma de decisiones que conectaba de hecho con la tradición histórica asamblearia a ambos lados del Atlántico. Participaron en reuniones en las que se debatió y decidió convocar la manifestación global para el 15 de octubre de 2011 con el eslogan «Unidos por un cambio global». De esta forma, las redes globales de esperanza se extendieron decisivamente a Estados Unidos en el verano de 2011. Entonces se encendió la chispa.

El 13 de julio de 2011 Adbusters, una revista contracultural con sede en Vancouver, colgó el siguiente llamamiento en su blog:

#occupywallstreet

¿Estáis preparados para un momento Tahrir? Inundad el 17 de septiembre el sur de Manhattan, levantad tiendas, cocinas, barricadas pacíficas y ocupad Wall Street.

Y continuaba:

Ahora mismo se está produciendo un cambio mundial en la táctica revolucionaria con buenos augurios para el futuro. [Hay] un espíritu para esta nueva táctica, una fusión de Tahrir con las acampadas españolas.

Lo bueno de esta nueva fórmula es su simplicidad pragmática: nos hablamos en distintas reuniones y en asambleas virtuales. Nos centramos en la que será nuestra única demanda, una demanda que despierte la imaginación y que, de lograrla, nos propulsaría hacia la democracia radical del futuro […] y entonces salimos y tomamos una plaza con un significado simbólico especial y nos jugamos el cuello para conseguirlo. Ha llegado la hora de desplegar esta nueva estratagema contra la mayor plaga de nuestra democracia: Wall Street, la Gomorra financiera de América.

El 17 de septiembre queremos ver a 20.000 personas inundar el sur de Manhattan, plantar tiendas, cocinas, barricadas pacíficas y ocupar Wall Street unos cuantos meses. Una vez allí repetiremos sin cesar una sencilla demanda con distintas voces […] Siguiendo este modelo, ¿cuál es nuestra exigencia igualmente sencilla?… [Es la que] llega a la raíz de que el poder político estadounidense no merezca ser llamado una democracia: exigimos que Barack Obama establezca una comisión presidencial encargada de poner fin a la influencia que el dinero tiene sobre nuestros representantes en Washington. Es la hora de la DEMOCRACIA, NO DE LA CORPORATOCRACIA, estamos perdidos sin ella.

Esta exigencia parece captar el sentir actual de la nación porque limpiar la corrupción de Washington es algo que todos los estadounidenses, de izquierdas o de derechas, anhelan y respaldan […] Este podría ser el principio de una nueva dinámica social en Estados Unidos, un paso más allá del movimiento Tea Party en el que, en lugar de quedar atrapados indefensos por la estructura de poder actual, nosotros, la gente, empecemos a conseguir lo que queremos, ya sea desmantelando la mitad de las 1.000 bases militares estadounidenses que hay en el mundo o reinstaurando la Ley Glass-Steagall o ley de a la tercera va la vencida para los delitos de las grandes empresas. Con una reivindicación sencilla —una comisión presidencial para separar el dinero de la política—, empezamos a establecer la agenda de una nueva América. Escribe tu comentario y ayuda a decidir cuál va a ser esa demanda. Saquemos fuerzas, carguemos nuestras tiendas y vayamos a Wall Street con ganas, 17 de septiembre. Hacia lo salvaje, Culture Jammers HQ -Agitadores Culturales.

El día elegido era simbólico: el 17 de septiembre es el aniversario de la firma de la Constitución de Estados Unidos, aunque poca gente lo sepa. De esa forma, la convocatoria inicial para ocupar tenía el objetivo de restaurar la democracia haciendo el sistema político independiente del poder del dinero. Obviamente, había otras redes y grupos que participaron en los orígenes del movimiento, y algunos se han quejado de la atribución del primer llamamiento a Adbusters. Por ejemplo, AmpedStatus, una red de activistas organizada en torno a un sitio web, había estado publicando durante un tiempo análisis e informaciones sobre la destrucción financiera de la economía estadounidense. El 15 de febrero de 2010, David DeGraw colgó la primera de una serie de seis entregas sobre la crisis financiera en Estados Unidos cuya primera frase decía: «Es hora de que el 99% de los estadounidenses se movilicen y pasen agresivamente a las reformas políticas sensatas»[56]. El sitio web de AmpedStatus recibió varios ciberataques de agresores misteriosos. Anonymous vino en su ayuda y el sitio web, y la red, sobrevivieron y empezaron a construir un movimiento del 99%, planificando la «Rebelión del Empire State» y haciendo un llamamiento para ocupar Wall Street. Un subgrupo de Anonymous unió fuerzas con AmpedStatus y creó una plataforma A99 que se presentó en la red social de AmpedStatus. El 23 de marzo de 2011 Anonymous convocó un Día de la Ira, siguiendo el ejemplo de llamamientos similares en el mundo árabe. La coalición A99 también convocó, sin éxito, a ocupar el 14 de junio el Liberty Park (llamado después Zuccotti Park), a dos manzanas de Wall Street. Se unieron a un grupo de activistas de Nueva York que habían establecido un campamento denominado Bloombergville en protesta por los recortes presupuestarios. Estas redes de activistas evolucionaron para formar la New York City General Assembly, que basaba las protestas en la movilización de las bases y en organizaciones comunitarias. Es en este contexto de activismo creciente en Nueva York en el que Adbusters publicó su llamamiento a ocupar Wall Street el 17 de septiembre. Todas las redes anteriores no tuvieron ningún problema en unirse a la convocatoria y en preparar la ocupación conjunta. Un test de paternidad habría sido contradictorio con el espíritu de un movimiento colaborativo y descentralizado, así que todo el mundo convocó a la gente a «rebelarse contra el sistema de tiranía económica de forma no violenta» y reunirse en Wall Street el 17 de septiembre.

Acudieron unas 1.000 personas, que se manifestaron por Wall Street y ocuparon Zuccotti Park. La chispa había prendido.

La manifestación del 17 de septiembre en Wall Street, con la posterior ocupación de Zuccotti Park, fue seguida por varias manifestaciones en Nueva York, a pesar de los cientos de detenciones que practicó la policía con diversos pretextos. Cuanto mayor era la represión policial, más manifestantes se movilizaban por las imágenes que se subían a YouTube. La solidaridad con los ocupantes procedía de muchos círculos. Anonymous reveló el nombre de un agente de la policía de Nueva York que golpeó, sin ningún motivo, a una joven que se manifestaba. El 27 de septiembre 2.000 personas se reunieron en asamblea general en la acampada y el concejal de Nueva York Charles Barron, intelectuales como Cornel West y otros se dirigieron a ella, como ya lo había hecho Michael Moore dos días antes. La rama de Nueva York del sindicato de transporte votó a favor de apoyar el movimiento y de unirse a las manifestaciones. El AFL-CIO también hizo público su respaldo y convocó a sus miembros a manifestarse. El 1 de octubre 5.000 personas tomaron el puente de Brooklyn, pero la policía tendió una trampa y detuvo a más de 700. Como respuesta, el 5 de octubre, tras un llamamiento conjunto de Occupy Wall Street y los sindicatos, 15.000 personas se manifestaron desde Foley Square, en el sur de Manhattan, hasta Zuccotti Park. La ocupación se había consolidado. Con imágenes y noticias circulando por Internet, las ocupaciones empezaron espontáneamente en muchas otras ciudades en los primeros días de octubre: Chicago, Boston, Washington DC, San Francisco, Oakland, Los Angeles, Atlanta, Fort Lauderdale, Tampa, Houston, Austin, Filadelfia, Nueva Orleans, Cleveland, Las Vegas, Jersey City, Hartford, Salt Lake City, Cincinnati, Seattle e incluso a las puertas de la Casa Blanca, así como en numerosos barrios y pueblos de todo el país. Los mapas 1 y 2 muestran la velocidad y la expansión del movimiento Occupy. Además, los datos representados en los mapas están incompletos, ya que no hay una base de datos fiable y unificada sobre la ocupación, aunque los activistas que elaboran el directorio del sitio web occupy.net están avanzando en ese sentido. No obstante, podemos decir sin temor a equivocarnos que el número de ciudades donde hubo ocupaciones y manifestaciones en Estados Unidos superó las 1.000. Por ejemplo, según un estudio realizado por un equipo dirigido por Christopher Chase-Dunn en la Universidad de California Riverside, de 482 ciudades en California, 143 tenían grupos Occupy en Facebook, lo que normalmente indicaba la existencia de un espacio ocupado[57]. No todas las acampadas eran permanentes, muchas se reunían a diario en asambleas y grupos de trabajo. Por ejemplo, Occupy Youngstown, Ohio, celebraba reuniones semanales para debatir problemas, los publicaba en su página de Facebook y se iba a casa a dormir. En resumidas cuentas, había bastante diversidad en las formas de protesta y en el tamaño de las ocupaciones. Pero lo que está claro es la velocidad a la que el movimiento se extendió por todo el país: Mosier, Oregón, 430 habitantes, quizás fuera el pueblo más pequeño con una ocupación, y cada estado tenía al menos un sitio ocupado, incluso Dakota del Norte, el último en el que se instaló un campamento.

La rápida propagación del fuego Occupy en la pradera americana está llena de significado. Muestra la profundidad y espontaneidad de la protesta, enraizada en la indignación que sentía la mayoría de la población del país y la sociedad en general. También muestra cómo muchos aprovecharon la oportunidad para manifestar su preocupación y discutir alternativas en medio de la crisis generalizada de confianza en la economía y la política. No era una revuelta universitaria ni una contracultura cosmopolita. Se manifestó con tantas voces y acentos como están presentes en una sociedad multicultural muy diversificada.

¿Quiénes eran estos ocupantes? En realidad había una gran diversidad política y social entre los participantes en el movimiento. También había una gran variedad dependiendo del nivel de participación en el movimiento, desde la presencia a tiempo completo en los campamentos hasta la participación en las asambleas o en las manifestaciones o acciones de protesta. En el momento de escribir esto, aún no están disponibles los distintos trabajos de recogida de datos en curso. No obstante, he podido utilizar algunos resultados preliminares de lo que parece ser una fuente de datos fiable: la encuesta en línea coordinada por Sasha Costanza-Chock del MIT y la Occupy Research NetWork[58] de activistas en el país. También he comparado sus datos con los resultados de la muestra no representativa de visitantes de OccupyWallSt.org recogida por Héctor Cordero-Guzmán del Baruch College[59]. Partiendo de estas encuestas y de las observaciones personales de los participantes en el movimiento, parece que la mayoría de los participantes en los campamentos eran jóvenes profesionales y estudiantes en el grupo de edad de 20 a 40 años, con un porcentaje algo mayor de mujeres que de hombres. La mitad aproximadamente tenían un empleo a tiempo completo y un número importante estaba en el paro, con trabajos precarios, empleos temporales o a tiempo parcial. El nivel de ingresos de la mayoría parecía estar sobre el nivel de ingreso medio de los estadounidenses. Era un grupo con estudios, la mitad eran licenciados y muchos habían realizado algún curso de la universidad. Al igual que en movimientos similares de otros países, los participantes de Occupy parecen ser relativamente jóvenes, con estudios y expectativas laborales limitadas en la situación económica actual. En su inmensa mayoría son blancos, aunque hay presencia de las minorías, especialmente de afroamericanos, que a menudo organizan sus propias secciones dentro del movimiento. No obstante, sólo un quinto aproximadamente de los ocupantes dormía en los campamentos. La inmensa mayoría participaba en las actividades diarias, y unas tres cuartas partes en las manifestaciones callejeras. Así pues, para comprender la diversidad del movimiento debemos incluir a muchas otras partes interesadas que se involucraron en las actividades, especialmente sindicalistas de mediana edad, así como a trabajadores en la cincuentena, algunos sin trabajo y que soportaban lo más arduo de la recesión en sus vidas. Muchos veteranos estaban en las acampadas y a la cabeza de las manifestaciones. Y a medida que se alargaban las ocupaciones, la mayoría de las acampadas se convirtieron en refugio de gente sin hogar que encontraba comida, un techo y protección. Sin embargo, su proporción entre los ocupantes era limitada, a pesar de su gran visibilidad social. A menudo hubo tensiones entre los ocupantes sobre cómo gestionar su presencia, pero era ideológicamente imposible reproducir el mismo tipo de prejuicios contra los sin techo que impregna a la sociedad en general.

Mapa 1. Expansión de las ocupaciones en Estados Unidos, 17 de septiembre-9 de octubre 2011

Este mapa representa la ubicación de ocupaciones que comenzaron el 9 de octubre de 2011. Demuestra la rápida expansión del movimiento tras la chispa inicial en Nueva York el 17 de septiembre de 2011. Los círculos mis grandes representan lugares especialmente activos con ocupaciones de mayor tamaño, manifestaciones, detenciones o actividad online. Aunque es imposible ser totalmente exhaustivos, el mapa pretende incluir todos con la máxima precisión a partir de la información disponible. Se ha compilado cruzando datos obtenidos en la API de Facebook, noticia y listas producidas por Chase-Dunn y Curran-Strange (2011), collectivedisorder.com, firedoglake.com. occupylisc.org, occupywallstreetevetns.com y especialmente directory.occupy.net, que incluye la lista mis amplia de ciudades.

Recopilado y elaborado por Lana Swartz.

Mapa 2. Geografía del movimiento Occupy en Estados Unidos

Este mapa muestra la ubicación de actividad relacionada coa Occupy en más de 1.000 ciudades y poblaciones estadounidenses en los 50 estados y Puerto Rico. Demuestra la profunda penetración del movimiento en todo el país. Los círculos más grandes representan lugares especialmente activos con ocupaciones de mayor tamaño, manifestaciones, detenciones o actividad online. Aunque no puede ser totalmente exhaustivo, el mapa pretende incluir todos con la máxima precisión a partir de la información disponible. Se ha compilado cruzando datos obtenidos en la API de Facebook, noticia y listas producidas por Chase-Dunn y Curran-Strange (2011), collectivedisorder.com, firedoglake.com occupylist.org, occupywallsteerevents.com y especialmente directory.occupy.net, que incluye la lista más amplia de ciudades.

Recopilado y elaborada por Lana Swartz.

La diversidad entre los ocupantes era aún mayor en cuanto a sus preferencias ideológicas y políticas: a quienes más se oía era a los anarquistas, pero también estaban presentes los libertarios (algunos de ellos republicanos), además de activistas desencantados del Tea Party y algunos izquierdistas marginales. No obstante, en conjunto, el movimiento estaba formado por una gran mayoría de votantes demócratas, así como por personas independientes que buscaban nueva formas de cambiar el mundo y de evitar la amenaza de la crisis en sus vidas.

Quizás la característica más significativa de los ocupantes es que este movimiento no surgió de la nada, aunque fuera espontáneo y no tuviera líderes. Los resultados preliminares del estudio Occupy Research Network indican que la inmensa mayoría de las personas activas del movimiento habían participado en distintos movimientos sociales y habían formado parte de organizaciones no gubernamentales y campañas políticas. También habían estado presentes en redes de activismo en Internet, colgando vídeos y participando en animados foros políticos. Al coincidir en Occupy Wall Street desde distintas fuentes de resistencia y políticas alternativas, formaron un amplio río de protesta y proyectos que inundaron las llanuras, escalaron montañas y anidaron en ciudades de todo el país.

La amplia extensión geográfica del movimiento reflejaba su difusión viral en Internet. El movimiento nació en Internet, se difundió en Internet y mantuvo su presencia en Internet, ya que la mayoría de las ocupaciones abrieron sus sitios web, así como sus grupos específicos y otras redes sociales.

Sin embargo, al mismo tiempo, la forma material del movimiento era la ocupación del espacio público. Un espacio en el que los manifestantes se pudieran reunir y formar una comunidad superando sus diferencias. Un espacio de convivencia. Un espacio de debate, para pasar de la protesta ante un sistema injusto a la reconstrucción de una sociedad desde abajo. En suma, un espacio de autonomía. Porque tan sólo siendo autónomos podían superar múltiples formas de control político e ideológico y encontrar, individual y colectivamente, nuevas formas de vida.

Así pues, el movimiento Occupy construyó una nueva forma de espacio, una mezcla de espacio de lugares, en un territorio determinado, y espacio de flujos en Internet. Uno no podía funcionar sin el otro; es este espacio híbrido el que caracterizó el movimiento. Los lugares posibilitaron el intercambio cara a cara, compartir la experiencia, el peligro y las dificultades, así como enfrentarse unidos a la policía y soportar la lluvia, el frío y la pérdida de comodidad en su vida diaria. Pero las redes sociales de Internet permitieron que la experiencia se comunicara y se amplificara, llevando el movimiento a todo el mando y creando un foro permanente de solidaridad, debate y planificación estratégica.

Los espacios ocupados también crearon una nueva forma de tiempo, que algunos en los campamentos describieron como una sensación de «para siempre». La rutina diaria se vio interrumpida; se abrió un paréntesis con un horizonte indefinido. Muchos pensaron que la ocupación duraría mientras las instituciones hicieran oídos sordos a sus críticas y peticiones. Dada la incertidumbre de cuándo y de si se produciría el desalojo, las ocupaciones vivían el día a día, sin plazos, librándose de las limitaciones temporales y arraigándose en la experiencia diaria. Esto hacía del tiempo intemporal de la ocupación una experiencia agotadora y divertida al mismo tiempo porque, tal como dijo un ocupante en Washington DC:

Estamos cansados, nos mojamos y tenemos frío. Compartir WC portátiles, caminar trece manzanas hasta las duchas que la CWA nos deja usar y lavarnos los dientes y escupir en un vaso de papel supone un gran esfuerzo […] Pero hemos venido ha la asamblea general y escuchamos a todos los que tengan una opinión o una propuesta y al final llegamos a un consenso […] Cuando estaba sentado ahí viendo a todos los ocupantes comprometidos, me quedé asombrado una vez más. Así es como se suponía que tenía que ser. Nos queda mucho por hacer, pero a menudo siento un escalofrío que me recorre la espalda y que me dice que esto es la esperanza[60].

Esta esperanza nacía de la comprobación material de que es posible otra vida en la comunidad improvisada que surgió de la protesta.

En las ocupaciones más grandes, como las de Nueva York, Los Angeles u Oakland, la vida diaria se organizaba con todo detalle. Se levantaron tiendas, después aseos, guarderías, espacios de juego para los niños, un huerto comunitario, una biblioteca popular, una Occupy University, donde se invitaba a los conferenciantes a dirigirse a los ocupantes, y centros de comunicaciones, a veces alimentados por dinamos de bicicletas. Se organizó asistencia médica proporcionada por personal médico voluntario, había equipos de asesoría legal, se construyeron redes Wi-Fi, se desarrolló un sitio web, se dispuso un sistema de seguridad en el campamento, se medió en los conflictos e incluso había un equipo de relaciones públicas que ofrecía visitas guiadas de la ocupación a los que sentían curiosidad por el movimiento y quizás estaban interesados en incorporarse a él. Además, estaba el espinoso asunto de gestionar las donaciones. Se necesitaba dinero para comprar provisiones para cientos de personas, pero también para pagar la fianza de los detenidos y apoyar las actividades del movimiento. De hecho, el movimiento Occupy recibió cientos de miles de dólares en donaciones. Se planteó entonces la cuestión de cómo gestionarlo, ya que no había una entidad legal capaz de abrir una cuenta en un banco. En algunos casos, los encargados del comité de donaciones lo ingresaron en sus cuentas personales. Pero, por supuesto, esto conllevaba los problemas del pago de impuestos personales, así como posibles malversaciones de fondos. Es sorprendente que hubiera pocos casos conocidos de apropiación indebida. No obstante, en muchos casos se fundaron entidades legales que incorporaban la responsabilidad financiera. El problema era entonces el pago de impuestos por el dinero depositado en las cuentas, algo a lo que se opondría la rama libertaria del movimiento. No obstante, todas esas decisiones eran lo que constituía el proceso de experimentación que estaba en el centro del movimiento.

Por importante que fuera la organización material de la ocupación, fue el proceso de comunicación lo que permitió al movimiento encontrar la cohesión interna y el apoyo externo. Las redes de comunicación fueron los vasos sanguíneos del movimiento Occupy.

Occupy Wall Street nació digital. El grito de ira y el llamamiento a ocupar provinieron de distintos blogs (Adbusters, AmpedStatus y Anonymous, entre otros) y se colgaron en Facebook y se difundieron por Twitter. Adbusters registró el hashtag #occupywallstreet el 9 de junio de 2011 y lo incluyó en su primera convocatoria de manifestación en su blog, que se enlazó a su grupo de Facebook el 13 de julio. Grupos y redes de activistas en Internet oyeron y difundieron la convocatoria y comentaron la iniciativa apoyándola. Una buena parte de la primera oleada de tuits de julio procedía de España, donde el movimiento de las indignadas encontró nuevas esperanzas en la confrontación directa con el corazón del capitalismo financiero. A medida que el movimiento crecía, Twitter se convirtió en una herramienta fundamental para la comunicación interna en los campamentos, así como para conectarse con otras ocupaciones y para planificar acciones específicas. Un estudio inédito de Kevin Driscoll y François Bar de la University of Southern California Annenberg Innovation Lab recopiló los tuits de Occupy a partir del 12 de octubre de 2011 comparándolos con un conjunto de 289 palabras clave y frases relacionadas en evolución.

Durante el mes de noviembre observaron aproximadamente 120.000 tuits relacionados con Occupy en un día normal y más de 500.000 durante la redada en Zuccotti Park el 15 de noviembre. El análisis de Gilad Lotan sobre el tráfico de Twitter relativo al movimiento muestra que los picos están asociados a momentos cruciales, como el primer intento de desalojar la ocupación de Zuccotti Park el 13 de octubre[61]. En la mayoría de los casos de amenazas de acción policial contra las ocupaciones, las redes de Twitter alertaron a miles de personas y su movilización inmediata en solidaridad ayudó a proteger a los acampados. Usando Twitter desde sus móviles, los manifestantes pudieron distribuir constantemente información, fotos, vídeos y comentarios para construir una red de comunicación en tiempo real superpuesta en el espacio ocupado.

El tema del 99% fue popularizado en gran medida en la página de Tumblr «We are the 99%», iniciada a mediados de agosto, como preludio a las manifestaciones del 17 de septiembre, por Chris (que no desveló su apellido) y Priscilla Grim, que trabajaban profesionalmente en medios de comunicación de Nueva York y participaban en activismo social. Al principio, decidieron permanecer en el anonimato escribiendo «Ofrecido por gente que ocupará Wall Street». Tumblr, una red social iniciada en 2007, ha sido descrita por Rebecca Rosen, de The Atlantic, como una «confesión colaborativa» que puede, en el caso de los movimientos sociales, usarse para crear una «historia de autoservicio» y demostrar que «el poder de la narración personal, ya sea en la radio, en un libro, en YouTube, o en un Tumblr, puede atravesar el ruido y el cinismo de los expertos y dar forma y textura a nuestra historia nacional»[62]. Los post en Tumblr pueden consistir en una cita, una foto, un vídeo o un enlace en lugar de un texto largo como en un post tradicional de un blog. Muchos blogs de Tumblr consisten en fotos y otros medios de expresión sobre un tema en concreto. A menudo los temas tienen humor y son divertidos. Los usuarios «siguen» otros blogs de Tumblr y pueden ver desde su cuenta una suma de todos los post del blog Tumblr. Tumblr permite a los usuarios formar parte de blogs de grupo creados en colaboración. Pueden «rebloguear» los post de otros para ponerlos en su blog de Tumblr y compartir el post con sus propios seguidores. Y es fácil implementar una forma que permite a los usuarios poner mensajes anónimos. Esto fue crucial para la expansión del grupo «We are the 99%» porque Tumblr proporcionaba una plataforma para contar historias personales de manera anónima, la gente ocultaba su rostro en el vídeo pero contaba su drama personal de lucha en una sociedad injusta. En octubre de 2011, el sitio del grupo recibía 100 entradas nuevas cada día. En febrero de 2012 ya había 225 páginas de posts. Destacando el papel de Tumblr como característica diferenciadora del movimiento Occupy Wall Street, Graham Felsen[63] escribió:

¿Por qué se ha convertido Tumblr en la plataforma de referencia de ese momento? Como vimos en Irán, Twitter puede ser una herramienta de difusión muy potente para contar minuto a minuto las noticias de última hora y amplificar mensajes concretos («Abajo Ahmadineyad»). Y en Egipto, Facebook fue decisivo para reclutar manifestantes y programar acciones en la plaza Tahrir. Pero Tumblr no ha servido para los fines de Occupy Wall Street, un movimiento difuso y sin líderes con un objetivo deliberadamente indefinido. Sin embargo, Tumblr ha humanizado el movimiento. Tumblr es un poderoso medio narrativo, y este movimiento trata de narraciones, sobre cómo las políticas económicas del país nos han expulsado de los colegios, nos han ahogado en deudas, han retrasado las jubilaciones permanentemente y han separado a las familias. «We Are the 99 Percent» es lo más parecido al trabajo de la Farm Security Administraron —que pagó a periodistas gráficos para que documentaran la grave situación de los granjeros durante la Gran Depresión— y puede muy bien considerarse la historia social definitiva de esta recesión.

En un certero comentario, Ezra Klein escribió en The Washington Post:

«No son las detenciones lo que me convenció de que “Occupy Wall Street” merecía una cobertura seria. Ni tampoco su estrategia de prensa, que consistía fundamentalmente en tuitear a los periodistas para que cubrieran una pequeña protesta que no podía decir exactamente que quería conseguir. Fue un Tumblr titulado “We Are The 99 Percent”»[64].

Las redes sociales de Internet movilizaron suficiente apoyo para que la gente se uniera y ocupara el espacio público, territorializando su protesta. Una vez organizados los campamentos, establecieron su presencia como ocupaciones específicas en Internet. La mayoría de los campamentos crearon su sitio web, abrieron un grupo en Facebook, o ambas cosas. Los miembros del comité de internet crearon hotspots (puntos calientes) en el campamento, y la gente enganchaba sus teléfonos a los ordenadores para conectarse en línea. La diversidad del movimiento de ocupación podía detectarse en su existencia en Internet, a veces con páginas web muy completas en cuanto a contenido e imágenes. La mayoría de las ocupaciones de gran tamaño o especialmente activas tenían su sitio web. Estos sitios se utilizaron para organizar el movimiento, pero también para crear una presencia pública. La mayoría tenía las siguientes secciones: contacto (para comunicarse con los miembros del comité de prensa, etc.), cómo participar (lista de comités, horas y lugar de celebración de las asambleas generales), proveedores a los que se pedían donativos, recursos (documentos que explicaban cómo ocupar, los protocolos de la asamblea general, cómo tratar con la policía), calendario de eventos y declaraciones y tablón de anuncios (algunos abiertos y otros protegidos con contraseña). Además, solían tener un foro en el que los visitantes podían crear una cuenta. Algunos tablones de anuncios podían verlos cualquier visitantes, pero otros estaban protegidos con contraseña y abiertos sólo a usuarios registrados. Las actas, propuestas y documentos ratificados (incluyendo listas de reivindicaciones) se publicaron en la web, normalmente con comentarios debajo. Esta era una práctica fundamental para garantizar la transparencia del movimiento.

La mayoría de las ocupaciones también tenía un grupo de Facebook. Estos grupos se utilizaban como complemento de los sitios web de las ocupaciones de mayor tamaño y servían como sitios primarios de organización de ocupaciones menores o con menos conocimientos técnicos. También servían como directorios para ayudar a los miembros a estar en contacto entre sí, enviarse mensajes privados o postear en los muros respectivos. Asimismo, los grupos se utilizaron para la organización, para hacer anuncios, colgar calendarios y enviar mensajes a todos sus miembros. A pesar de su utilidad, dentro del movimiento se ha criticado a Facebook por ser una plataforma privada y por tanto en conflicto con la apertura que tanto valora el movimiento. Además, el nuevo software de reconocimiento facial de Facebook puede etiquetar automáticamente a la gente en las fotografías, y esto se criticaba, dada la falta de confianza en que Facebook fuera a proteger la privacidad en caso de que las autoridades lo requirieran. Por lo tanto, algunos ocupantes con conocimientos intentaban utilizar alternativas a Facebook, como N-1, Ning o Diaspora. Otros crearon un «Occupy Facebook» bautizado como Global Square, que recibió mucha publicidad en WikiLeaks. Se suponía que habría un prototipo funcional en 2012. En palabras de los desarrolladores:

El objetivo de la plataforma no debería ser sustituir a las asambleas físicas sino empoderarlas proporcionándolas las herramientas en línea para la organización y colaboración local y (trans)nacional. Lo ideal sería fomentar la participación individual y estructurar la acción colectiva. Global Square será nuestro propio espacio público, en el que diferentes grupos puedan reunirse para organizar sus plazas y asambleas locales[65].

No obstante, en general, el movimiento dependía principalmente de las plataformas comerciales ya existentes. De esta forma, los activistas eran vulnerables a los requerimientos legales para obtener información sobre los tuits, lo que violaba la privacidad de los usuarios con consecuencias potencialmente graves[66].

Livestreams, una serie de herramientas que permiten a los usuarios transmitir en tiempo real vídeos por Internet, también fue una tecnología importante para el movimiento. Los livestreams son efímeros, pero fundamentales en los momentos de represión policial. Durante las redadas solía producirse un apagón de los medios generalistas que no afectaba a los livestreamers. Por ejemplo, a primera hora del 11 de octubre, Occupy Boston se enfrentó a una oleada de violencia policial y detenciones. Más de 8.000 personas vieron el livestream a las tres de la madrugada. Cuando el livestream de una ocupación dejaba de retransmitir, se convertía en un símbolo de que había sido desalojada, lo que puede ser una experiencia movilizadora para los que lo ven desde casa. No obstante, el livestreaming genera controversias dentro del movimiento. Como los livestreamers muestran la ocupación desde su propio punto de vista, narrando los acontecimientos tal como los ven, muchos han alcanzado una cierta celebridad dentro del movimiento y han sido identificados como portavoces por personas ajenas a él. Esto ha suscitado críticas de que algunos están explotando el movimiento en beneficio propio, por ejemplo con el patrocinio de las empresas de servicios de livestreaming. La mayoría de las veces las ocupaciones eran muy aburridas, ya que la represión, la violencia y otras «acciones» eran relativamente infrecuentes. Se ha criticado a los livestreamers por virar hacia el sensacionalismo y dar una idea equivocada de la experiencia real de la mayoría de los participantes en las ocupaciones. También se les ha acusado de ser, como dijo un livestreamer, «soplones», es decir, personas que, sin querer, proporcionan información a la policía sobre la gente que forma parte de la ocupación[67].

Así pues, los sitios ocupados eran nodos de redes de comunicación hacia el mundo en general y dentro de la ocupación. Estas redes eran híbridos de formas de comunicación, tanto digitales como presenciales, basados en la construcción de comunidades, interacción personal, comunicación social en red y publicación en Internet. Por eso eran importantes los SMS, especialmente para coordinar acciones y permanecer en contacto, igual que los listservs de correo electrónico para difundir información. Las llamadas internacionales utilizando Mumble y otras tecnologías VoIP permitieron las deliberaciones entre lugares distantes. Pero las publicaciones impresas también fueron un medio importante, con revistas como Occupied WJS, Occupy, N+1 o Tidal, así como muchos boletines locales en papel. La deliberación y la toma de decisiones en el campamento se basaban en la interacción directa, como las señales con las manos en las asambleas generales y el uso del micrófono humano, en el que alguien dice algo a una audiencia que repite cada frase en alto para que todos puedan oír sin necesidad de un equipo amplificador. Además de su uso práctico, el micrófono humano simboliza la pertenencia y la experiencia comunitarias, reproduciendo formas de comunicación utilizadas en movimientos de desobediencia civil del pasado.

Después del desalojo de las acampadas por la presión policial y la llegada del invierno, el movimiento no desapareció: continuó en formas diversas en las redes de Internet, haciendo ruido con proclamas e ideas y dispuesto a aterrizar con ganas nuevamente desde el espacio de los flujos en el espacio de los lugares. De hecho, el movimiento Occupy Wall Street es un movimiento híbrido en red que enlaza ciberespacio y espacio urbano en múltiples formas de comunicación.

Además, para ser independiente de los medios de comunicación sin aceptar el aislamiento del 99%, el movimiento tiene sus propios medios, tanto en Internet como dentro de su espacio público autónomo, mezclando en sus mensajes la indignación y la esperanza. Efectivamente, la lengua de signos utilizada en las asambleas generales está diseñada para facilitar su difusión viral en Internet. Toda la actividad del campamento y de las manifestaciones está diseñada en gran medida para su expresión en los medios sociales, conectando de esta forma con toda la sociedad. Hay una práctica constante de narración dentro del movimiento, todos hacen fotos y vídeos y los suben a YouTube y a distintas redes sociales. Éste es el primer movimiento que cuenta cada día su historia en sus distintas voces de forma que trasciende el tiempo y el espacio, proyectándose en la historia y recurriendo a las visiones globales y las voces de nuestro mundo.

En un análisis más profundo, el movimiento se dirigió a ocupar Wall Street, el nodo central de las redes globales de control financiero del mundo, ocupando zonas adyacentes y estableciendo comunidades libres. Los ocupantes utilizaron el espacio autónomo de flujos de las redes de internet para hacerse con espacios simbólicos de lugares, desde los que podrían desafiar con su presencia y sus mensajes al espacio financiero de los flujos donde los poderes globales dominan la vida.

Desde un principio, el movimiento Occupy experimentó con nuevos métodos de organización, deliberación y toma de decisiones como forma de aprender, mediante la acción, qué es una democracia real. Esta es una característica fundamental del movimiento. La utilidad no era primordial. La autenticidad, sí. Los ocupantes no querían reproducir en la práctica el tipo de democracia formal y de liderazgo personalizado al que se oponían. Inventaron, poco a poco, un nuevo modelo organizativo que, con variaciones, estaba presente en la mayoría de las ocupaciones. Originalmente procedía de las experiencias de Egipto y España y después evolucionó conjuntamente en los distintos lugares ocupados mediante fertilización cruzada, consultas mutuas y retroalimentación. Como la mayoría de las ocupaciones crearon su sitio web, todas las instrucciones para la organización y las experiencias en toma de decisiones colectivas se publicaban y comunicaban a través de la red de ocupaciones. Así es como surgió un modelo organizativo común.

Su característica más importante era la ausencia deliberada de un liderazgo formal. El movimiento no tenía líderes locales, nacionales ni mundiales. Este era un principio fundamental que los ocupantes aplicaron con inquebrantable determinación cada vez que alguien intentaba asumir un papel destacado. Fue realmente un experimento en la organización de un movimiento social. Sirvió para desmentir los supuestos profundamente arraigados de que ningún proceso sociopolítico puede funcionar sin algún tipo de orientación estratégica y autoridad vertical. En el movimiento Occupy no había un liderazgo tradicional ni racional ni un líder carismático. Y, por supuesto, ningún liderazgo personalizado. Había funciones de liderazgo, pero se ejercían localmente en la asamblea general que se reunía con regularidad en el espacio ocupado. También había funciones de coordinación que servirían para dar forma a las decisiones colectivas, y éstas se asumían por redes de consultas repetidas en Internet.

No obstante, para garantizar algún tipo de iniciativa eficaz que fuese compatible con un principio de asambleas soberanas sin delegación, surgieron formas organizativas más complejas. Como era una de las innovaciones sociales fundamentales del movimiento, merece la pena analizarla con detalle. No hace falta decir que las diferentes experiencias organizativas no se pueden reducir a un único modelo. Sin embargo, a continuación intentaré trasladar las características clave que se repetían a menudo en las ocupaciones más numerosas para que podamos pensar que hay un modelo implícito de democracia directa que surge de la práctica del movimiento. Para construir este tipo ideal de organización Ocuppy, mi equipo y yo hemos consultado los sitios web de las ocupaciones, que a menudo publicaban guías explicando cómo participar y cómo organizar. Esta descripción se basa en citas sacadas de esos manuales, pues los documentos han circulado libremente en el movimiento y entre ocupaciones, y muchos incluyen textos e imágenes similares. Este es otro ejemplo de la importancia de Internet en la práctica del movimiento.

El poder de tomar decisiones en un sitio ocupado está exclusivamente en manos de la asamblea general. Es una «reunión horizontal, sin líderes, basada en el consenso y abierta» (esta descripción se usa en casi todos los sitios web de las ocupaciones y en la guía de la asamblea general). Todos los presentes en la asamblea pueden participar en ella. Cualquiera puede presentar o comentar una propuesta. Todos, excepto aquellos que prefieran mantenerse al margen y observar, deben participar en el proceso de toma de decisiones mediante la lengua de signos. Aunque no hay un líder en la asamblea, hay personas del comité de facilitación que la moderan, normalmente por turnos.

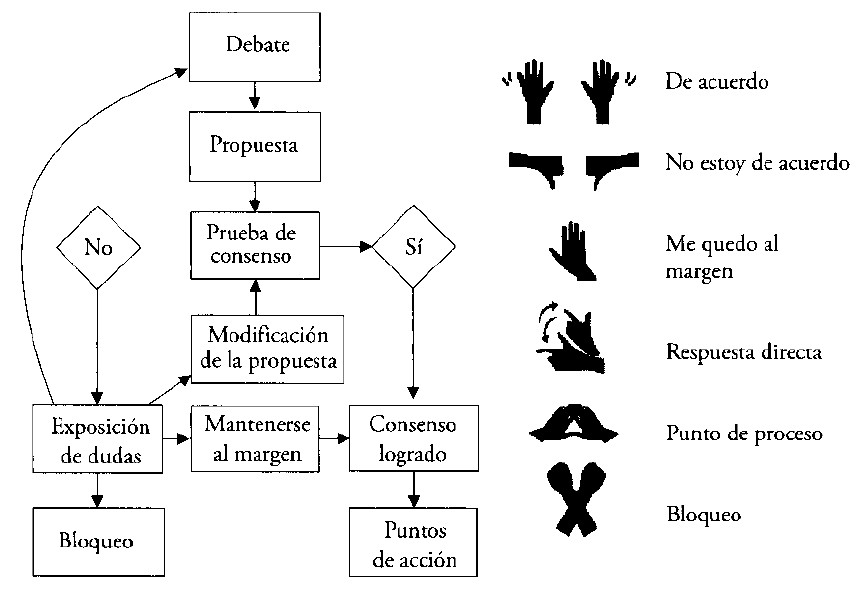

La mayoría de las ocupaciones siguen las mismas reglas generales, aunque algunas pueden tener normas ligeramente distintas: «No hay un único líder ni organismo de gobierno de la asamblea, todas las voces son iguales. Cualquiera puede proponer una idea o expresar su opinión como parte de la asamblea». Idealmente sólo se llevan a la asamblea las decisiones que afecten a todo el grupo. Las acciones menores que ocurren fuera de la ocupación se pueden planificar en grupos más pequeños sin la aprobación de la asamblea general. Los grupos de afinidad y los grupos de trabajo pueden tomar decisiones en su seno pero deben llevar los asuntos que afecten a toda la ocupación a la asamblea general para su aprobación. Cada propuesta sigue el mismo formato básico: un individuo la describe y explica por qué la plantea y cómo puede llevarse a cabo. Otros miembros de la asamblea general manifiestan su apoyo, hacen preguntas o reaccionan a la propuesta. Tras una discusión suficiente, y cuando parece que el grupo está a punto de alcanzar el consenso, el moderador pide que toda la AG exprese, mediante signos, su opinión sobre cada propuesta (véase la figura 1). Si hay un consenso positivo para una propuesta, se acepta y comienza la acción directa. Si no hay consenso, la persona que ha hecho la propuesta debe revisarla y volver a presentarla a la AG hasta que se alcance el consenso. Algunas AG requieren un consenso total, pero otras adoptaron consensos modificados o parciales, como del 90%. Este tema ha causado gran controversia en muchas ocupaciones. Como alcanzar un consenso es tan difícil, los miembros de la AG manifiestan distintos tipos de desacuerdo: mantenerse al margen —por motivos como no apoyo, reservas y conflicto personal— y bloqueo. Bloquear el consenso es algo que teóricamente sólo puede hacerse en situaciones extremas. En la práctica se utilizó con bastante frecuencia.

Para implantar las decisiones de la asamblea general, organizar el campamento y participar en actividades se constituyen comités. La mayoría de las ocupaciones incluyen alguna combinación de los siguientes comités, aunque algunas pueden tener distintos nombres o categorías algo diferentes: facilitación, medios de comunicación, alcance social, comida, acción directa, mantenimiento del orden/seguridad, limpieza/sostenibilidad, finanzas/recursos, legal, médico, medios sociales, programación, gente de color, relaciones con la prensa, etc. Para obtener reconocimiento oficial, los comités deben ser aceptados por la AG, pero otros grupos menos formales, denominados grupos de afinidad, no necesitan esa aprobación. La función de los comités es definir características propias, formular propuestas que presentan a la AG para el consenso, e identificar y comunicar la información que todos han de tener en cuenta. La pertenencia y el liderazgo dentro de los grupos de trabajo están abiertos a todos, pero en realidad los constituyen los participantes habituales, que han asumido responsabilidades y cumplen las promesas. Al final, esas funciones se asociaron a personas concretas que se convirtieron en la referencia del comité.

Para conseguir mayor operatividad sin traicionar el principio del no liderazgo, muchas ocupaciones adoptaron el modelo de consejo de portavoces a fin de garantizar una mejor comunicación entre los grupos de trabajo y los comités, crear una mayor responsabilidad y limitar el poder de los visitantes para frenar el proceso de consenso. Los portavoces son individuos designados por los comités y grupos de afinidad para representar sus puntos de vista[68]. Las principales tareas del consejo de portavoces se describen como: la coordinación eficaz entre grupos de operaciones y secciones, tomar decisiones presupuestarias y permitir que la AG debata cuestiones más amplias en lugar de quedarse «empantanada» con decisiones que consumen mucho tiempo para implementar sus orientaciones generales.

Figura 1. Flujo de consenso y lenguaje de signos en el movimiento Occupy

El consejo de portavoces ha suscitado controversia dentro del movimiento y algunos no lo reconocen. Como dijo un ocupante a The Village Voice: «Creo que mediante el proceso del consejo de portavoces los grupos de trabajo se convierten en organizaciones y después en partidos. ¿Qué motivo hay para marginalizarnos nosotros mismos?»[69]. No obstante, ninguna ocupación puede adoptar un consejo de portavoces sin la aprobación de la AG. El consejo de portavoces se diseñó para facilitar la toma de decisiones productiva y rápida entre los que trabajan activamente por el movimiento. Está abierto a cualquiera, pero para participar debe ser miembro activo de un grupo de trabajo o sección. No obstante, se han tomado medidas para garantizar que estas decisiones sean abiertas y transparentes: en el consejo de portavoces todas las decisiones se toman en una ubicación cerrada, ampliamente anunciada y con sonido amplificado para que todos puedan oír y se retransmiten en livestream: además, todas las decisiones, actas de la reunión y detalles presupuestarios deben ser completamente transparentes y colocarse en el sitio web.

Hay distintos tipos de grupos que participan en el consejo de portavoces:

En cuanto al proceso, antes de cada consejo de portavoces, cada grupo de trabajo y cada sección deciden alinearse con una agrupación. Antes del consejo de portavoces, cada agrupación se reúne para debatir y preparar propuestas. Cada agrupación elige a una persona como «portavoz». Los portavoces se sientan en círculo en medio del espacio de reunión y el resto de la agrupación se coloca detrás de ellos. Las personas que participan en varios grupos de trabajo y secciones pueden sentarse en cualquiera de las agrupaciones a las que pertenezcan. El portavoz rota en cada reunión. Los portavoces son los únicos que hablan en el consejo de portavoces, pero deben consultar con los miembros de su agrupación y reflejar exactamente su opinión antes de hablar en su nombre. La agrupación puede retirar a su portavoz en cualquier momento si no refleja exactamente su voluntad. Los portavoces presentan al consejo de portavoces las propuestas elaboradas por las agrupaciones. Las agrupaciones debaten las propuestas y el portavoz presenta los debates a todo el grupo. Después del debate, los portavoces piden el consenso modificado para la propuesta. El modelo de consejo de portavoces dificulta que se bloquee individualmente una propuesta sin el consenso de la agrupación.

La complejidad de este modelo organizativo expresa la tensión entre el principio de democracia integral, basada en la no delegación de poder en la toma de decisiones, y la necesidad instrumental de alcanzar un consenso que lleve a la acción. Si bien muchas de las prácticas observadas se desviaban de los flujos de decisión interactivos y multicapa presentados en esta perspectiva resumida de un movimiento dirigido por asambleas e implementado en comités, transmiten la profundidad de la búsqueda de nuevas formas políticas dentro del movimiento que podrían prefigurar nuevas formas de democracia en toda la sociedad. El movimiento Occupy desafía así las prácticas actuales de las instituciones políticas de Estados Unidos, volviendo a los principios fundamentales de la democracia comunicativa como origen de la Revolución Americana.

El movimiento surgió como una expresión de indignación en gran medida espontánea, un movimiento con nuevas esperanzas de un mundo mejor, que empezaron a materializarse en el día a día de las acampadas, en el diálogo y la colaboración de las redes sociales, y en las valientes manifestaciones en las que se ratificaron los vínculos. Pero ¿para qué? Para la mayoría de los observadores, la dificultad a la hora de valorar el movimiento Occupy Wall Street se debía a la ausencia de reivindicaciones precisas que pudieran conseguirse o negociarse. Había una reivindicación concreta en la convocatoria inicial de la manifestación: el nombramiento de una comisión presidencial para promulgar la independencia del gobierno respecto a Wall Street. Efectivamente, antiguos ejecutivos de Wall Street han ocupado puestos clave en los gobiernos de los últimos presidentes, incluido Obama. Un estudio del FMI mostró una importante correlación estadística entre el dinero gastado por los grupos de presión del sector financiero entre 2000 y 2006 y las votaciones del Congreso a favor del sector financiero en 51 leyes importantes[71]. Si la indignación apuntaba a Wall Street, parecía lógico que la exigencia de separar dinero y política fuera el objetivo unificador del movimiento. Pero no lo era. El movimiento exigía todo y nada al mismo tiempo. De hecho, dado el carácter generalista del movimiento, cada ocupación tenía su especificidad local y regional: cada uno aportaba sus problemas y definía sus propios objetivos. Hubo múltiples propuestas de distinta naturaleza que se votaron en asambleas generales, pero se hizo poco para traducirlas a una campaña política que fuera más allá de luchar contra los efectos de la ejecución de hipotecas o de los abusos financieros contra los prestatarios y los consumidores. La lista de reivindicaciones que se mencionaban con más frecuencia en los debates de las distintas ocupaciones apunta a la extraordinaria diversidad de objetivos del movimiento: controlar la especulación financiera, especialmente la negociación de alta frecuencia; auditoría de la Reserva Federal; corregir la crisis de la vivienda; regular los intereses por tener la cuenta en descubierto; controlar la manipulación de divisas; oponerse a la subcontratación de trabajos; defender la negociación colectiva y los derechos sindicales; reducir la desigualdad de ingresos; reformar la ley tributaria; reformar la financiación de las campañas políticas; anular la decisión del Tribunal Supremo de permitir aportaciones ilimitadas de las grandes empresas a la campaña electoral; prohibir el rescate de empresas; controlar el complejo militar-industrial; mejorar la asistencia a los veteranos; limitar el mandato de los cargos electos; defender la libertad en Internet; garantizar la privacidad en Internet y en los medios de comunicación; luchar contra la explotación económica; reformar el sistema de prisiones; reformar la atención sanitaria; luchar contra el racismo, el sexismo y la xenofobia; mejorar las becas para los estudiantes; oponerse al oleoducto Keystone y otros proyectos contra el medio ambiente; promulgar políticas contra el calentamiento global; multar y controlar a BP y otras empresas similares que hayan vertido petróleo; hacer valer los derechos de los animales; respaldar fuentes de energía alternativas; criticar el liderazgo personal y la autoridad vertical, empezando con una nueva cultura democrática en las acampadas; y vigilar la cooptación en el sistema político (como ocurrió con el Tea Party). Como escribió Sidney Tarrow: «No se puede hablar de plataforma política. Pero no es de plataformas políticas de lo que trata este nuevo tipo de movimiento»[72].

Algunas ocupaciones, como la de Fort Lauderdale y Nueva York, aprobaron documentos elaborados que explicaban los motivos de una larga lista de reivindicaciones. La Declaración de la Ocupación de Nueva York (véase el Apéndice) fue el documento más difundido del movimiento, aprobado por la asamblea general de Nueva York el 29 de septiembre de 2011 y traducido a 26 idiomas. Pero presentaba más agravios que demandas. Y las reivindicaciones incluidas en el documento eran de carácter genérico. Otros documentos, como la «Declaración del 99%» de Nueva York, o los borradores de declaraciones de Chicago, Washington DC y otras muchas, no alcanzaron un consenso y no podían representar las opiniones del movimiento como tal. De hecho, el movimiento era popular y atractivo para muchos porque estaba abierto a todo tipo de propuestas y no presentaba posiciones políticas específicas que habrían suscitado apoyo pero también oposición en su seno, tal como muestran las divisiones que surgieron en la mayoría de las ocupaciones cada vez que un comité presentaba un programa concreto de reformas. Para mucha gente del movimiento, y para la mayoría de los observadores externos, especialmente los intelectuales de izquierda, que siempre buscan la política de sus sueños, la falta de reivindicaciones específicas del movimiento era uno de sus puntos débiles fundamentales. En una situación económica y social funesta, hay una necesidad urgente de un cambio de dirección, y esto sólo puede conseguirse canalizando la energía liberada por el movimiento en objetivos alcanzables a corto plazo que, a su vez, empoderen al movimiento.

El problema, sin embargo, es que «el movimiento» no es una entidad única, sino múltiples corrientes que convergen en un desafío diverso del orden existente. Además, un sentimiento muy fuerte del movimiento es que cualquier enfoque pragmático para conseguir las reivindicaciones tendría que pasar por el sistema político, lo que sería contradictorio con la desconfianza generalizada en la representatividad de las instituciones políticas que existen en Estados Unidos actualmente. Creo que una declaración obtenida en el debate del comité de reivindicaciones de la asamblea general de Nueva York expresa un sentimiento muy extendido en el movimiento:

Quería introducir una nueva forma de ver esto. El movimiento no necesita reivindicar nada porque es un proceso de afirmación. Este movimiento tiene el poder de realizar el cambio. No necesita pedirlo. OWS [Occupy Wall Street] no exige. Sencillamente afirmamos nuestro poder para conseguir lo que deseamos. Cuantos más nos unamos a la causa, más poder tendremos. No hay que exigir que otros te solucionen los problemas. Imponente[73].

Si bien esta postura es controvertida, y la vieja política de izquierdas la considera suicida, corresponde a dos tendencias fundamentales: (a) la mayoría de la gente no cree en el proceso político tal como se enmarca en la actualidad, de forma que sólo cuenta consigo misma; (b) el movimiento es muy amplio y fuerte porque aúna indignación y sueños y soslaya la política habitual. Esta es su fuerza y su debilidad. Pero así es el movimiento, no un sucedáneo de la vieja izquierda en busca de nuevos apoyos para su visión del mundo no reconstruida. Ninguna reivindicación, y todas las reivindicaciones; no una parte de la sociedad, sino toda una sociedad diferente.

El movimiento Occupy era mayoritariamente no violento, tanto en su filosofía como en la práctica. Pero era agresivo, porque su táctica de ocupar el espacio para establecer su autonomía y de manifestarse en las calles contra los nodos funcionales del sistema estaba destinada a encontrarse con la acción policial. Los participantes del movimiento lo habían previsto. Desafiar al sistema fuera de los canales institucionalizados de disensión suponía arriesgarse a la represión policial. Pero siempre hay una zona intermedia de legalidad y cálculo político que el movimiento intentó utilizar en su provecho. Por ejemplo, la ocupación de Zuccotti Park estuvo paradójicamente protegida durante un tiempo porque es una propiedad privada y la empresa propietaria tardó un tiempo en hacer el análisis coste-beneficio de pedir el desalojo.

Ciudad tras ciudad, las autoridades locales en control del territorio tenían que evaluar el posible efecto contraproducente para su futuro político de las distintas actitudes que podrían adoptar respecto al movimiento. Por ejemplo, en Los Angeles, el alcalde Villaraigosa, que albergaba ambiciones políticas para ocupar un cargo de más relevancia, publicó una declaración con la mayoría de la corporación local apoyando los objetivos del movimiento pero no la ocupación a largo plazo de la pradera frente al Ayuntamiento (que se suele utilizar como sustituto de Washington DC en las películas de Hollywood, por lo que la ciudad perdería ingresos si se permitía que se utilizara demasiado tiempo para ejercer la democracia). Los Angeles fue la última gran ocupación desalojada, lo que se llevó a cabo con un despliegue de fuerzas digno de Hollywood (cientos de policías antidisturbios que salieron por sorpresa del edificio), pero sin ningún incidente grave. Por otra parte, Oakland dio rienda suelta a su feroz policía de asalto, bien conocida en la ciudad y en todo el país por sus numerosos incidentes de muertes injustificadas, detenciones y cargas violentas contra manifestantes. Se produjeron grandes enfrentamientos violentos en repetidos intentos para desalojar la plaza ocupada, con docenas de heridos, cientos de detenidos y dos veteranos gravemente heridos y hospitalizados. Esta acción policial radicalizó el movimiento en Oakland, hasta el punto de que el 3 de noviembre los manifestantes consiguieron cerrar el puerto, el segundo más grande de la costa del Pacífico estadounidense, en medio de una batalla campal con la policía. Nueva York osciló entre su tolerancia inicial con la ocupación y varios casos de represión dura. Muchos campus universitarios, incluyendo algunas universidades de élite como Yale, Berkeley y Harvard, fueron ocupados. En un determinado momento, la seguridad del campus sólo permitía a aquellos que tuvieran tarjeta de identificación de Harvard el acceso a la explanada ocupada de Harvard. La respuesta de las autoridades académicas fue diversa. En un caso, la Universidad de California en Davis, la policía del campus roció con spray de pimienta, sin justificación, a manifestantes que hacían sentadas pacíficas, lo que despertó la ira en todo el mundo y la suspensión disciplinar de los agentes provocadores.

En líneas generales, el movimiento era tranquilo pero decidido, y las fuerzas policiales locales de todas partes estaban dispuestas a golpear y detener a la mínima posibilidad legal de hacerlo, aunque algunos policías expresaban en privado su acuerdo con los objetivos del movimiento. La violencia resultante tuvo dos efectos diferentes: por una parte, aumentó la solidaridad con los ocupantes sometidos a la violencia, provocando una mayor movilización fuera de los lugares donde se produjo la represión. Por otra, la difusión de la violencia en televisión abrió una brecha entre el movimiento y el 99% que aspiraba a representar. Un elemento decisivo para proteger el movimiento de la violencia es la práctica masiva de los videorreportajes de personas que blandían sus teléfonos móviles en cada manifestación. Los medios generalistas sólo informaban de lo que querían sus directores, pero el movimiento informaba de rodo, colgando en Internet todas las acciones que se desarrollaron en cada confrontación. En algunos casos, la visión de la brutalidad policial dio nuevas energías a los manifestantes y despertó la simpatía popular contrarrestando los prejuicios contra el movimiento, que era retratado en algunos medios como violento. En las manifestaciones hubo grupos radicales organizados (especialmente el Black Bloc), así como «sectores autónomos», que atacaban a la policía, edificios públicos, bancos y tiendas. Sólo resultaron eficaces a la hora de crear violencia en situaciones en las que la policía había provocado una atmósfera de violencia. Es lo que sucedió en Oakland, donde los manifestantes invadieron el Ayuntamiento y quemaron la bandera americana el 28 de enero de 2012. Sin embargo, las asambleas generales a menudo debatieron el tema de la violencia y se opusieron sistemáticamente a ella, diseñando distintas estrategias para desactivar la violencia policial, así como las provocaciones del ala radical del movimiento, incluidos los provocadores ajenos al propio movimiento. En conjunto, lo lograron. Sin embargo, la presencia policial se sentía constantemente en torno a los sitios ocupados y las manifestaciones, aumentando el radicalismo del movimiento y la distancia entre sus acciones y la percepción de la mayoría de la gente, cuya vida está dominada por el miedo.

A mediados de noviembre de 2011, dieciocho alcaldes de ciudades con ocupaciones activas participaron supuestamente en conferencias telefónicas para hablar sobre cómo estaban tratando el movimiento. En lo que a muchos les pareció una acción coordinada, numerosas acampadas de todo Estados Unidos fueron desalojadas en las semanas siguientes. El pretexto que utilizaron para los desalojos forzosos fue en todas partes el mismo: preocupación por la higiene pública, a pesar de los esfuerzos de limpieza e higiene que a diario hacían la mayoría de los sitios ocupados. En unas semanas las fuerzas de la policía local consiguieron desalojar a los ocupantes de las acampadas, normalmente con violencia limitada, ya que en la mayoría de los casos el resto de la gente había decidido hibernar en otros sitios, reagruparse y planear la estrategia para la ofensiva de primavera bajo nuevas formas. Continuará.

Puesto que el movimiento no surgió en apoyo de políticas concretas, no hubo grandes cambios en la política como resultado directo de su acción. Sin embargo, hubo múltiples campañas por todas partes que obtuvieron modificaciones parciales en una serie de prácticas injustas. Por ejemplo, en las campañas por la vivienda, un tema fundamental del movimiento Occupy. El Día de Acción del 6 de diciembre los grupos de Occupy «ocuparon» casas cuyas hipotecas se habían ejecutado en muchas zonas del país con el objetivo de presionar a las entidades de crédito para que ofreciesen modificaciones en los préstamos con importantes reducciones. Lo consiguieron en algunos casos, incluso restituyendo hipotecas que habían sido canceladas. Mostraron ejecuciones de hipotecas especialmente conmovedoras, como casos de ancianos o veteranos inválidos, como forma de denunciar la injusticia del sistema a la luz pública.

También hubo intentos generalizados de presionar a los principales bancos usando el poder de los clientes con la iniciativa «Bank Transfer Day». Esta iniciativa se basaba en campañas anteriores que animaban a los individuos e instituciones a sacar su dinero de los principales bancos de Wall Street y depositarlo en instituciones financieras locales y cooperativas de crédito sin ánimo de lucro. Entre éstas estaban las de Arianna Huffington, «Move Your Money» (Mueve tu dinero), en 2009, y el movimiento del día de San Valentín de 2010 para «Break up with your Bank» (Rompe con tu banco). En septiembre de 2011, después de que Bank of America anunciara que impondría una cuota de cinco dólares mensuales por tarjeta de débito y cuentas corrientes, hubo una oleada de protestas y muchos clientes cerraron sus cuentas. Vistas las repercusiones, Bank of America dio marcha atrás en el incremento de las cuotas, pero impuso otras sin darles publicidad. El 15 de octubre de 2011 la página de Facebook dedicada a esta iniciativa tenía más de 54.900 «me gusta». El 5 de noviembre de 2011 fue declarado «Día de la transferencia bancaria», en el que se convocó a la gente a cambiar sus cuentas de bancos comerciales a entidades de crédito sin ánimo de lucro. Según la Credit Union National Association (CUNA), el sitio web de la asociación dedicado a informar a los clientes sobre los servicios de la unión de crédito duplicó su tráfico en este periodo. CUNA estimaba que casi 650.000 consumidores habían abierto nuevas cuentas en cooperativas de crédito entre finales de septiembre y la fecha objetivo del 5 de noviembre[74]. En otros casos de instituciones financieras de nuevo cuño, algunos movimientos Occupy, como Occupy Orange County en el sur de California, crearon sus propias cooperativas de crédito. Se comunicaron intentos parecidos de cooperativas de crédito comunitarias en San Francisco, Boston y en el estado de Washington.

Sin embargo, aunque estas acciones tenían un carácter ejemplar, eran simples gotas en el océano de injusticia al que se enfrentaba el movimiento. La esperanza estaba en que estas iniciativas dieran a la gente el valor de resistir y alertaran al público en general sobre una situación socialmente insostenible. En este sentido, la caracterización que hace George Lakoff de Occupy Wall Street como movimiento moral que intentaba influir en el discurso público parece refrendada por la observación[75]. Efectivamente, a pesar de sus limitaciones, las encuestas de opinión parecen indicar un importante cambio cultural en Estados Unidos como resultado de las acciones y proclamas del movimiento. Según una encuesta de The New York Times en una muestra nacional realizada el 9 de noviembre de 2011, casi el 50% del público pensaba que los sentimientos en los que se basaba el movimiento reflejaban generalmente la opinión de la mayoría de los estadounidenses[76].

Una encuesta del Pew Institute sobre las actitudes hacia Occupy Wall Street en una muestra nacional de 1.521 adultos publicada el 15 de diciembre de 2011[77] mostró que el 44% apoyaba el movimiento, mientras que un 39% se oponía a él (véase el Apéndice). Además, un 48% se identificaba con las preocupaciones expresadas por OWS, mientras que un 30% estaba en desacuerdo. Sin embargo, cuando se referían a las tácticas (ocupaciones, manifestaciones), un 49% estaba en contra y sólo un 29% de acuerdo. Parece que cruzar la línea hacia la acción no institucional sigue siendo una barrera para la mayoría de los ciudadanos, aun cuando estén de acuerdo con las causas de la protesta. Las actitudes respecto al movimiento variaban, por supuesto, dependiendo del nivel de ingresos, educación, edad e ideología política: la gente de más edad, conservadora, con más dinero y menos estudios se oponía al movimiento, mientras que recibió un amplio apoyo de otros grupos demográficos. Sin embargo, lo más destacado es que un movimiento que se sitúa claramente fuera de la política institucional y desafía directamente el corazón del capitalismo global —es decir, Wall Street— haya recibido un importante apoyo del público estadounidense.

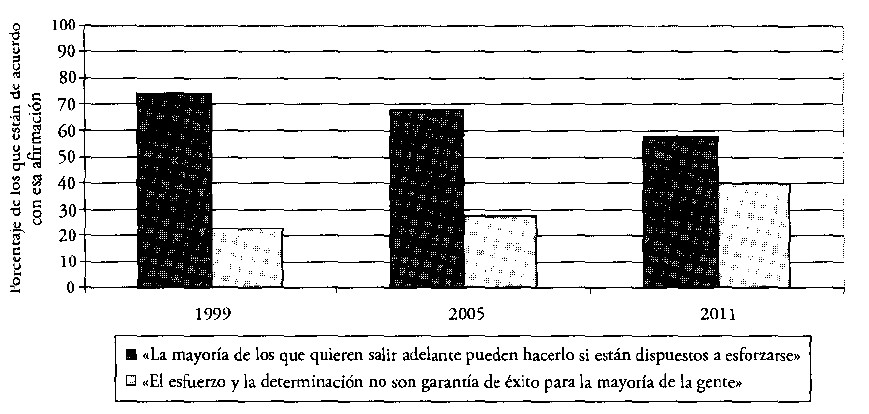

No obstante, lo que resulta realmente decisivo a la hora de valorar el efecto político de un movimiento social es su impacto en la conciencia de la gente, como he sostenido en este libro y más extensamente en trabajos anteriores[78]. Como resultado del movimiento y de los debates que ha generado en Internet y en los medios generalistas, el tema de la desigualdad social, personificada por la oposición de entre el 99% y el 1%, se ha situado en primera línea del discurso público. Los políticos (incluido el presidente Obama), los comentaristas de los medios de comunicación y los humoristas han adoptado el término, afirmando que representan al 99%. Con independencia del cinismo de dicha afirmación en una clase política que suele defender los intereses de las élites financieras y corporativas como requisito previo para su futuro político, el simple hecho de aceptar esta dicotomía tiene profundas consecuencias en lo que se refiere a la confianza en la justicia del sistema. Efectivamente, el viejo sueño americano de la igualdad de oportunidades basada en el esfuerzo personal se ha tambaleado, si creemos los resultados de la encuesta del Pew Institute Survey realizada en diciembre de 2011, tal como muestran las figuras 2 y 3.

Figura 2. Acritud decreciente de que «trabajar mucho conduce al éxito»

|

Porcentaje que dice que hay conflictos «muy fuertes» o «fuertes» entre… |

||

|

2009 |

2011 |

|

|

Ricos y pobres |

47 |

66 |

|

Inmigrantes y nativos |

55 |

62 |

|

Blancos y negros |

39 |

38 |

|

Jóvenes y viejos |

25 |

34 |

FUENTE: Pew Research Center, 2011.

Figura 3. Percepción de los conflictos sociales en la sociedad

|

Republicanos |

Demócratas |

Independientes |

Total |

|

|

OWS en general |

% |

% |

% |

% |

|

Respaldo |

21 |

60 |

46 |

44 |

|

Oposición |

59 |

21 |

34 |

35 |

|

Ninguno |

5 |

4 |

1 |

6 |

|

No sabe |

15 |

15 |

14 |

16 |

|

Preocupaciones motivadas por las protestas de OWS |

||||

|

De acuerdo |

31 |

62 |

50 |

48 |

|

En desacuerdo |

47 |

19 |

27 |

30 |

|

No sabe |

22 |

19 |

23 |

22 |

|

Forma en que se realizaron las protestas de OWS |

||||

|

Aprueba |

14 |

43 |

29 |

29 |

|

Rechaza |

67 |

37 |

49 |

49 |

|

No sabe |

19 |

20 |

22 |

23 |

FUENTE: Pew Research Cernter, 7-11 de diciembre 2011 y 8-11 de diciembre 2011. Las cifras pueden no sumar un 100% debido al redondeo.

Figura 4. Respaldo y oposición a Occupy Wall Street, preocupaciones motivadas por las protestas y la forma en que se realizan.

Además, un 61% piensa que el sistema económico del país «favorece injustamente a los ricos» y un 77% está de acuerdo con la afirmación de que «hay demasiado poder en manos de unos cuantos ricos y de las grandes empresas», incluyendo un 53% de republicanos.

Sin embargo, lo que resulta relativamente nuevo y significativo es que hay indicios de que Occupy Wall Street ha influido en la percepción de los estadounidenses sobre la realidad de lo que me atreveré a llamar lucha de clases. Así pues, de acuerdo con una encuesta del Pew Institute en una muestra nacional representativa de adultos del grupo de edad entre 18 y 34 años, publicada el 11 de enero de 2012, un 66% creía que hay conflictos «muy fuertes» o «fuertes» entre ricos y pobres: un aumento de 19 puntos porcentuales desde 2009. No sólo se han extendido más las percepciones sobre los conflictos de clase, sino también la creencia de que estas disputas son graves: un 30% dice que hay «conflictos muy fuertes» entre pobres y ricos, el doble que en julio de 2009 tenía la misma opinión y el mayor porcentaje que manifiesta esta opinión desde que se hizo por primera vez la pregunta en 1987. Los conflictos entre ricos y pobres están ahora por delante de otras tres fuentes posibles de tensión entre grupos: entre inmigrantes y nativos, entre blancos y negros y entre jóvenes y viejos. Todos los grandes grupos demográficos perciben ahora un mayor conflicto de clases que hace dos años. No obstante, los resultados de la encuesta mostraron que los jóvenes adultos, las mujeres, los demócratas y los afroamericanos son en cierta medida más propensos que la gente mayor, los republicanos, los blancos o los hispanos a decir que hay grandes discrepancias entre ricos y pobres. El mayor aumento en la percepción de los conflictos de clase se dio entre los liberales y los estadounidenses que dicen que no están afiliados a ninguno de los grandes partidos. En estos grupos, la proporción que dijo que había una gran discrepancia entre ricos y pobres aumentó más de 20 puntos porcentuales desde 2009. Cito el informe:

Estos cambios de actitud en un periodo de tiempo relativamente corto pueden reflejar el mensaje de desigualdad de ingresos y riqueza trasmitido por los manifestantes de Occupy Wall Street a todo el país a finales de 2011, que condujo a un pico en la atención de los medios hacia el tema. Pero también pueden reflejar un mayor conocimiento público de los cambios subyacentes en el reparto de la riqueza en la sociedad americana[79].

Sin embargo, hay que señalar que las percepciones del capitalismo y el socialismo han cambiado muy poco desde 2010. Efectivamente, la mayoría de partidarios del movimiento Occupy no critican abiertamente el capitalismo: hay igual número de opiniones positivas que negativas sobre el capitalismo entre sus filas. La crítica se centra en el capitalismo financiero y en su influencia en el gobierno, no en el capitalismo en sí. El movimiento no se adhiere a ideologías pasadas. Su búsqueda pretende erradicar el mal actual, reinventando la comunidad para el futuro. Su logro fundamental ha sido encender la esperanza de que otra vida es posible.

¿Cómo puede la gente conseguir un cambio fundamental cuando no confía en las instituciones políticas y se niega a participar en el derrocamiento violento de éstas?; cuando los mecanismos de representación no funcionan adecuadamente, cuando los poderes fácticos, como las instituciones financieras y los medios de comunicación corporativos, definen las condiciones y los resultados de la deliberación y de la toma de decisiones en un campo limitado de opciones, y cuando las principales desviaciones del comportamiento de unas reglas del juego sesgadas están sometidas a la intimidación por las fuerzas de seguridad y un sistema judicial nombrado por los políticos. Este era el dilema al que se enfrentaban aquellos que no se sometían a la resignación ni a la pasividad, los que se arriesgaron y se atrevieron a explorar nuevas formas de resistencia política y cambio social cuando se les obligó a asumir la miseria de una crisis financiera injustamente impuesta. Después de deliberar en las redes de Internet, con ayuda de ocasionales reuniones presenciales para conectar entre sí y sentirse juntos, recurrieron a la antigua táctica de poder cuando la gente no se somete a la tentación de ser como el enemigo para superar al enemigo: iniciaron la desobediencia civil. Su objetivo fue el bien fundamental de sus vidas y de las de todos: el dinero virtual. El valor que no existe materialmente y que sin embargo traspasa todo. El valor que se ha evadido en las redes de ordenadores de los mercados financieros globales, pero sigue viviendo de los nodos territoriales que gestionan y controlan el espacio de los flujos financieros desde los lugares que habitan. Desafiando la inviolabilidad del poder financiero absoluto en las orillas del océano del capital global, materializaron la resistencia, poniendo rostro a la fuente de opresión que asfixiaba a la gente y establecía su ley sobre los que mandan. Fundaron una comunidad de convivencia en lugares donde antes sólo había sedes de poder y avaricia. Crearon una experiencia a partir de la resistencia. Autogestionaron su conexión con el mundo y las conexiones entre sí. Se opusieron a la amenaza de violencia con la afirmación de la no violencia. Creyeron en su derecho a creer. Se conectaron entre sí y tendieron su mano a los otros. Encontraron un significado en el hecho de estar juntos. No cosecharon dinero ni pagaron sus deudas. Se cosecharon a sí mismos. Cosecharon la sal de la tierra. Y se hicieron libres.