La revolución del 25 de enero (Thawrat 25 Yanayir), que en dieciocho días destronó al último faraón, surgió de lo más profundo de la opresión, la injusticia, la pobreza, el desempleo, el sexismo, la burla a la democracia y la brutalidad policial[6].

Había estado precedida de protestas políticas (tras las elecciones amañadas de 2005 y 2010), la lucha por los derechos de las mujeres (reprimidas brutalmente, como en el Miércoles Negro de 2005) y las luchas obreras, como la huelga del complejo de fábricas textiles en Mahalla-al-Kubra el 6 de abril de 2008, seguida por las revueltas y la ocupación de la ciudad en respuesta a la represión sangrienta contra los obreros en huelga. De esas luchas surgió el Movimiento Juvenil 6 de abril[7], que creó un grupo en Facebook que atrajo a setenta mil seguidores. Waleed Rashed, Asmaa Mahfouz, Ahmed Maher, Mohammed Adel[8] y muchos otros activistas de este movimiento tuvieron un importante papel en las manifestaciones que terminaron con la ocupación de la plaza Tahrir el 25 de enero. Lo hicieron junto con muchos otros grupos que se formaron en conspiraciones secretas y luego contactaban por Internet. Entre estas iniciativas, la más destacada fue la red creada en el grupo de Facebook «We are all Khaled Said», llamado así en memoria del joven activista abatido por la policía en junio de 2010 en un cibercafé de Alejandría después de que distribuyera un vídeo en el que denunciaba la corrupción policial[9]. A este grupo, establecido por Wael Ghonim, un joven ejecutivo de Google, y AbdulRahman Mansour, se unieron cientos de miles de personas en Egipto y en el resto del mundo[10].

Estos y otros grupos llamaron en Facebook a manifestarse ante el Ministerio del Interior contra la brutalidad de la policía, que ha aterrorizado a los egipcios durante tres décadas. Eligieron el 25 de enero porque era el día nacional de la policía.

Sin embargo, la chispa que encendió la revolución egipcia, provocando protestas a una escala inusitada, fue la revolución tunecina, que añadía la esperanza del cambio a la indignación contra la insoportable brutalidad. La revolución egipcia se inició con un drama: siguiendo el ejemplo tunecino, se produjeron una serie de inmolaciones (seis en total) para protestar contra la subida de los precios de los alimentos, que dejó muchos hambrientos. Y de ahí surgió un llamamiento a la juventud egipcia por una de las fundadoras del Movimiento Juvenil del 6 de abril, Asmaa Mafhouz, una mujer de 26, estudiante de Empresariales en la Universidad de El Cairo.

El 18 de enero subió un vlog a su página de Facebook, con la cara oculta por un velo, y se identificó con su nombre antes de declarar:

Cuatro egipcios se han prendido fuego […] ¡Demostrad un poco de dignidad! Yo, que soy una chica, voy a ir a la plaza Tahrir y estaré allí sola con mi pancarta […]. Hago este vídeo para daros un mensaje sencillo: Vamos a Tahrir el 25 de enero […]. Si os quedáis en casa, merecéis todo lo que os pase y seréis culpables ante vuestro país y vuestro pueblo. Bajad a la calle, enviad SMS, postearlo en la red, que la gente lo sepa.

Alguien subió el vlog a YouTube y se difundió viralmente. En Oriente Próximo se conoció como «El vlog que provocó la revolución»[11]. Desde las redes de Internet, la llamada a la acción se difundió a través de las redes sociales de amigos, familiares y asociaciones de todo tipo. Las redes conectaron no sólo a particulares, sino a las redes de cada persona. Especialmente importantes fueron las redes de hinchas de los equipos de fútbol, sobre todo al-Ahly, así como su rival Zamolek Sporting, con un largo historial de enfrentamientos con la policía[12] Y así fue como el 25 de enero decenas de miles se reunieron en la simbólica plaza Tahrir (Liberación) de El Cairo y, resistiendo los ataques de la policía, la ocuparon y la convirtieron en el espacio público visible de la revolución. En los días siguientes gente de toda condición, incluyendo a los pobres de la ciudad, minorías religiosas (los cristianos coptos tuvieron una importante presencia en el movimiento, junto con islamistas y manifestantes laicos) y una gran proporción de mujeres, algunas con sus hijos, usaron el espacio seguro de la plaza liberada para organizar sus manifestaciones pidiendo la dimisión de Mubarak y el final del régimen. Se calcula que más de dos millones de personas se manifestaron en Tahrir en distintos momentos[13]. El viernes 28 de enero se conocería como «Viernes de la ira»: un violento ataque de la policía para acabar con las protestas chocó con la determinación de los manifestantes, que se hicieron con el control de algunas zonas de la ciudad y ocuparon edificios oficiales y comisarías de policía, con un coste de cientos de vidas y miles de heridos. Acontecimientos similares se produjeron en todo Egipto, ya que muchas otras ciudades, especialmente Alejandría, se sumaron a las protestas. Los viernes tuvieron un significado especial en la revolución egipcia, así como en otros movimientos del mundo árabe, porque es el día de oración (jummah), es festivo y la gente puede congregarse en las mezquitas o en sus alrededores. Esto no supone necesariamente que fueran movimientos religiosos inspirados por los sermones de los viernes. En Egipto no fue así; más bien eran el momento y el lugar adecuados para ver a otras personas y sentir la fuerza y el valor de la unión, y los viernes se convirtieron en el momento de la semana en el que la revolución se reavivaba. Durante un año de lucha continua con los sucesores de Mubarak, los nuevos dirigentes del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF en siglas inglesas), los viernes, con su carga simbólica, se convirtieron en los momentos clave de protestas masivas, que solían terminar en la represión violenta de la policía militar: Viernes de la ira (28 de enero), Viernes de la purificación (8 de abril), Segundo viernes de ira (27 de marzo), Viernes de retribución (1 de julio), Viernes de determinación (7 de julio), la marcha de cientos de miles contra el SCAF (15 de julio), etc.

Así pues, las redes de Internet, las redes móviles, las redes sociales prexistentes, las manifestaciones en la calle, la ocupación de plazas públicas y las reuniones de los viernes alrededor de las mezquitas contribuyeron a formar las redes multimodales, espontáneas, generalmente sin líderes, que pusieron en pie la revolución egipcia. Como dicen Allagui y Kuebler: «Si aprendimos el liderazgo político y la creación de coaliciones de la Revolución rusa, y la iniciativa popular de la Revolución francesa, las revoluciones árabes de Túnez y Egipto demostraron el poder de las redes»[14].

No hay duda de que los espacios originales de resistencia se formaron en Internet, ya que las formas tradicionales de protesta se encontraban con la brutalidad sin límites de una policía que había torturado con impunidad (subcontratada en ocasiones por la CIA para operaciones antiterroristas) durante todo el tiempo que los matones podían recordar. También está claro que las convocatorias de manifestación del 25 de enero y en fechas posteriores se difundieron por Facebook para que las recibieran unos activos jóvenes seguidores para los que las redes sociales y los teléfonos móviles eran parte fundamental de su forma de vida.

A finales de 2010 casi un 80% de los egipcios tenía teléfono móvil, según la empresa de investigación de mercados Ovum. Aproximadamente un cuarto de los hogares tenía acceso a Internet en 2009, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Pero esa proporción era mucho mayor entre el grupo demográfico de 20 a 35 años de El Cairo, Alejandría y otros núcleos urbanos que, en su mayoría, ya fuera en casa, el colegio o cibercafés, tenían acceso a Internet. En menos de dos años tras el lanzamiento de la versión árabe de Facebook en 2009, el número de usuarios se triplicó, llegando a cinco millones en febrero de 2011, de los que 600.000 se añadieron en enero y febrero, los meses en que se inició la revolución. Una vez que el mensaje lanzado por Internet llegaba a un sector numeroso de jóvenes egipcios activos, con conocimientos tecnológicos, las redes de telefonía móvil divulgaban el mensaje a un segmento más amplio de la población.

De esta forma, las redes sociales tuvieron un importante papel en la revolución egipcia. Los manifestantes grababan los acontecimientos con sus teléfonos móviles y compartían los vídeos con gente del resto del país y de todo el mundo a través de YouTube y Facebook, a menudo en tiempo real. Deliberaban en Facebook, se coordinaban a través de Twitter y utilizaban blogs profusamente para dar a conocer su opinión y entablar debates.

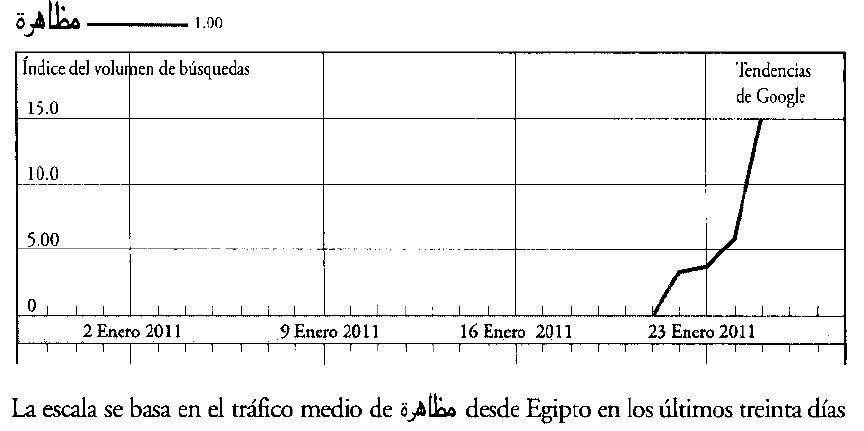

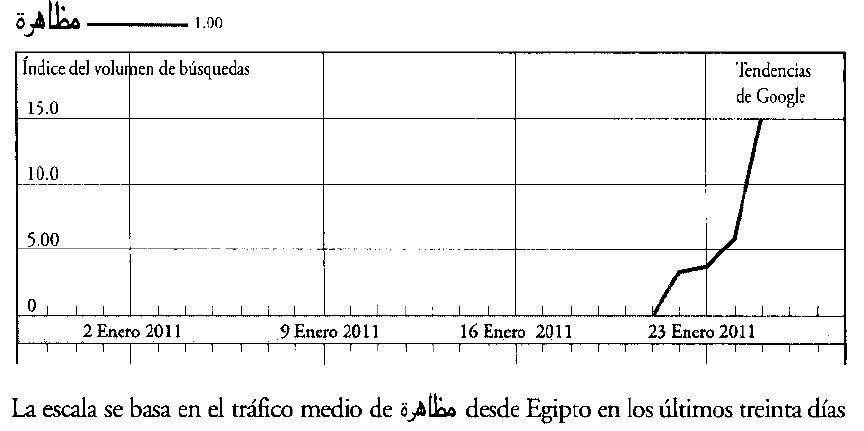

Figura 1. Volumen de búsquedas de «manifestación» en Egipto en enero de 2011

Un análisis de las tendencias en Google en Egipto durante los días de la revolución muestra la intensidad creciente de las busquedas relativas a los acontecimientos, que alcanzan su pico máximo el día de la primera manifestación, el 25 de enero, y los días siguientes (véase la figura 1).

Aouragh y Alexander destacan la importancia de los espacios de Internet como esferas de disidencia, junto a otras esferas de disidencia como las formadas en los «nuevos círculos» de los pobres de las ciudades. Noha Atef, una activista entrevistada durante la revolución, señala el papel específico de la movilización online:

Tener un espacio, un espacio online, escribir y hablar con la gente, darles mensajes que aumentarían su ira, ésa es mi forma favorita de activismo online. Cuando pedías a la gente que fuera a manifestarse contra la policía, estaba dispuesta porque ya les habías dado el material que había despertado su ira[15].

Un análisis de un gran conjunto de datos de tuits públicos de la plaza Tahrir durante el periodo del 24 al 29 de enero muestra la intensidad del tráfico en Twitter y demuestra que los individuos, incluyendo activistas y periodistas, eran los creadores de tuits más influyentes, en lugar de las organizaciones presentes en el lugar. Dicho de otra forma, Twitter proporcionó la plataforma tecnológica para que muchos individuos marcaran las tendencias del movimiento. A partir de sus observaciones, Lotan et al. llegaron a la conclusión de que «las revoluciones se tuitearon»[16].

Así pues, los activistas, como dicen muchos, planificaron las protestas en Facebook, las coordinaron con Twitter, las divulgaron por SMS y las transmitieron al mundo en YouTube. Efectivamente, vídeos de las fuerzas de seguridad tratando brutalmente a los manifestantes llegaron a través de Internet, sacando a la luz la violencia del régimen de una forma inédita. La naturaleza viral de estos vídeos y el volumen y la velocidad con los que las noticias sobre los acontecimientos de Egipto llegaban al público del país y del resto del mundo fueron clave para el proceso de movilización contra Mubarak.

El papel de las redes sociales offline preexistentes también fue importante, ya que facilitaron la distribución de panfletos en los suburbios sin acceso a Internet. Y, como señalé anteriormente, también fueron esenciales para la movilización las formas tradicionales de reunión social y política de las mezquitas tras las oraciones de los viernes. Esta multimodalidad de comunicación autónoma rompió las barreras de aislamiento y permitió superar el miedo mediante la unión en torno a objetivos comunes.

Sin embargo, la forma social fundamental del movimiento fue la ocupación del espacio público. Todos los demás procesos de formación de redes fueron formas de converger en la liberación de un determinado territorio que escapaba a la autoridad del estado y experimentaba con formas de autogestión y solidaridad. Por eso la plaza Tahrir fue atacada repetidamente para desalojar a los ocupantes y por eso fue reocupada de nuevo, con batallas campales con las fuerzas de seguridad cada vez que el movimiento sentía la necesidad de incrementar la presión, primero contra la dictadura y después contra el gobierno militar que parecía decidido a mantenerse en el poder todo el tiempo necesario para proteger sus lucrativos negocios.

La solidaridad comunal creada en la plaza Tahrir fue un modelo para los movimientos de ocupación que surgirían en el mundo en los meses siguientes. Esta solidaridad se manifestó en diferentes prácticas sociales, desde la autogestión de la logística del día a día durante la ocupación (saneamiento, suministro de agua y alimentos, atención médica, asistencia legal, comunicación) a gestos como la protección de la plaza por los cristianos coptos durante el sitio del 21 de noviembre mientras los musulmanes asistían a la oración del viernes.

Además, al crear un espacio público donde el movimiento pudiera existir abiertamente en su diversidad, los medios de comunicación extranjeros podían informar sobre las protestas, poner cara a sus protagonistas y retransmitir al mundo de qué trataba la revolución. Como en todas las revueltas árabes, Al Jazira tuvo un papel fundamental en la comunicación en árabe a la población egipcia y a las audiencias árabes de que lo impensable estaba ocurriendo de verdad. Contribuyó a un efecto de demostración muy potente que alimentó el florecimiento de las revueltas en los países árabes. Mientras que los medios occidentales perdieron interés en la información diaria sobre Egipto una vez que Mubarak dejó el poder, Al Jazira continuó conectando a los manifestantes egipcios con la opinión pública egipcia y árabe. La calidad de los reportajes de Al Jazira, realizados con gran peligro por sus periodistas, contó con el apoyo de la apertura de la cadena al periodismo ciudadano. Una gran parte del material y de la información que transmitió procedía de activistas sobre el terreno y de ciudadanos corrientes que grababan lo que acontecía con sus teléfonos móviles. Al transmitir en directo y mantener una observación permanente de los acontecimientos del espacio público, los profesionales de los medios de comunicación mundiales crearon un cierto manto de protección para el movimiento contra la represión violenta. En efecto, los apoyos internacionales de Mubarak primero, y de SCAF después, fundamentalmente las autoridades estadounidenses, trataron de evitar la vergüenza ante la opinión pública mundial por las acciones represivas no justificadas de sus protegidos. La conexión entre las redes sociales en Internet, las redes sociales en la sociedad civil y los medios de comunicación fue posible por la existencia de un territorio ocupado que afianzaba el nuevo espacio público en la interacción dinámica entre el ciberespacio y el espacio urbano. Efectivamente, los activistas crearon un «campamento mediático» en Tahrir para reunir vídeos y fotos realizados por los manifestantes. En una ocasión recogieron en unas horas 75 gigabytes de imágenes de la gente en la calle. La centralidad de este espacio público híbrido no se limitaba a la plaza Tahrir de El Cairo. Se repitió en todos los grandes centros urbanos en los que cientos de miles de manifestantes se movilizaron en distintos momentos del año: Alejandría, Mansoura, Suez, Ismailía, Tanta, Beni Suez, Dairut, Shebin-el-Kan, Luxor, Minya, Zagagig e incluso la península del Sinaí, donde los beduinos se enfrentaron a la policía durante semanas y a continuación vigilaron por su cuenta las fronteras del país. La revolución de Internet no invalida el carácter territorial de las revoluciones a lo largo de la historia. Más bien lo extiende del espacio de los lugares al espacio de flujos.

Ningún desafío a la autoridad del estado queda sin respuesta. Así, en el caso de las revoluciones árabes, y en Egipto, hubo una rotunda represión, censura de los medios y cierre de Internet.

La represión no se puede mantener indefinidamente contra un movimiento masivo apoyado por las redes de comunicación bajo la atención global de los medios a menos que un gobierno esté totalmente unido y pueda trabajar en colaboración con potencias extranjeras influyentes. Como en Egipto no se daban estas condiciones, el régimen intentó la represión violenta y la supresión de Internet. Con ello intentó algo a lo que ningún régimen se había atrevido hasta entonces: la gran desconexión, el apagón del acceso a Internet y a las redes de telefonía móvil en todo el país[17]. Dada la importancia de este acontecimiento para el futuro de los movimientos basados en Internet, y dado que refleja de hecho los deseos implícitos o explícitos de la mayoría de los gobiernos del mundo, trataré con más detalle lo sucedido, de qué forma ocurrió y, lo que es más importante, por qué fracasó.

Empezando desde el primer día de las protestas, el gobierno egipcio censuró los medios de comunicación de Egipto y tomó medidas para bloquear los sitios web de los medios sociales, que habían ayudado a convocar la protesta y divulgar las noticias de los acontecimientos sobre el terreno. El 27 de enero bloqueó los mensajes de texto y los servicios de mensajería de BlackBerry. En las noches del 27 y 28 de enero el gobierno egipcio bloqueó casi completamente el acceso a Internet. No había ningún botón de desconexión central que activar. El gobierno utilizó una tecnología mucho más antigua y eficaz. Hizo unas llamadas a los cuatro proveedores de servicios de Internet principales: Link Egypt, Vodafone/Raya, Telecom Egypt y Etisalat Misr, y les ordenó que apagaran sus conexiones. Los empleados de los PSI accedieron a cada uno de los routers que contenían listas de todas las direcciones IP conectadas a través de dicho proveedor y borraron la mayoría o todas las direcciones, desconectando a cualquiera que intentara acceder a ellas desde dentro o fuera del país. Por lo que cada PSI no tuvo que apagar físicamente sus ordenadores, sino que sencillamente cambiaron el código. Fueron retiradas 3.500 rutas individuales de BGP[18]. Durante otros dos días, Noor Data Networks, que conecta la Bolsa de El Cairo, seguía funcionando. Cuando finalmente se desconectó, el 93% del tráfico de Internet hacia o desde Egipto fue eliminado. El apagón no fue total porque algunos PSI pequeños, especialmente en instituciones académicas, siguieron funcionando. Las conexiones de Internet del gobierno y del ejército también funcionaron con sus PSI privados. Algunos usuarios egipcios siguieron teniendo acceso a través de antiguas conexiones de línea conmutada (dial-up). Las rutas de fibra óptica euroasiáticas a través de Egipto seguían funcionando, pero no se podía acceder a ellas desde Egipto.

Sin embargo, el obstáculo más importante al que se enfrentan los gobiernos cuando intentan desconectar Internet procede de la vigilancia de la comunidad global de Internet, que incluye a hackers, techies, empresas, defensores de las libertades civiles, redes de activistas como Anonymous y gente de todo el mundo para la que Internet se ha convertido en un derecho fundamental y una forma de vida. Esta comunidad acudió al rescate de Egipto, como había hecho con Túnez en 2010 e Irán en 2009. Además, el ingenio de los manifestantes egipcios permitió la reconexión dentro del movimiento y entre el movimiento y Egipto y el resto del mundo.

De hecho, la revolución nunca estuvo incomunicada porque sus plataformas de comunicación eran multimodales. Al Jazira fue crucial para seguir informando sobre las revueltas contra el régimen. El movimiento se mantuvo informado con imágenes y noticias recibidas de Al Jazira, transmitidas mediante informes por teléfono sobre el terreno. Cuando el gobierno cerró su conexión por satélite, otras redes de televisión por satélite árabe ofrecieron a Al Jazira el uso de sus propias frecuencias. Además, otros canales de comunicación tradicionales como el fax, radioaficionados y módems dial-up sirvieron para superar el bloqueo de Internet. Los manifestantes repartieron información sobre cómo evitar los controles de comunicación dentro de Egipto. Los activistas dieron instrucciones para usar módems dial-up y radios de aficionados. PSI de Francia, Suecia, España, Estados Unidos y otros países establecieron grupos de módems que aceptaban llamadas internacionales para canalizar la información de y hacia los manifestantes. Las empresas no aplicaron las tarifas para que la gente se conectara gratuitamente. El blog Manalaa aconsejaba a los egipcios sobre la forma de conectarse con un teléfono móvil, Bluetooth y un portátil. Estos consejos se postearon en muchos blogs y se difundieron viralmente.

La forma más importante para evitar el apagón fue el uso de las líneas de telefonía fija. No se cortaron porque actualmente ningún país puede funcionar sin algún tipo de telefonía. Con las líneas fijas, los activistas de Egipto podían marcar números del extranjero que reenviaban automáticamente los mensajes a redes de ordenadores proporcionadas por voluntarios como los de TOR (The Onion Router), que devolvía los mensajes a Egipto por distintos medios. Usando redes como HotSpot Shield, los internautas egipcios podían acceder a proxis (direcciones de Internet alternativas fuera del control del gobierno). Empresas como la francesa NDF ofrecieron conexión gratuita a Internet a través de una llamada telefónica a un número de París. Ingenieros de Google y Twitter diseñaron un programa speak-to-tweet que convertía automáticamente en un tuit los mensajes de voz de un contestador al que se había llamado desde un teléfono fijo. El mensaje se enviaba entonces con el hashtag del estado del que procedía la llamada. Como las cuentas de Twitter en Egipto estaban bloqueadas, Twitter creó una nueva cuenta —@twitterglobalpr— dedicada al sistema speak-to-tweet en Egipto. Una organización internacional de hackers, Telecomix, desarrolló un programa que recuperaba automáticamente los mensajes de teléfono desde Egipto y los enviaba a todos los faxes del país. Muchos faxes se gestionaron desde las universidades, que se utilizaron frecuentemente como centros de comunicación. Desde los faxes de las universidades, los mensajes se distribuyeron a los lugares ocupados. Telecomix trabajó para recibir y descodificar mensajes de radioaficionados enviados en frecuencias recomendadas por grupos de activistas. Así pues, una antigua tecnología fue fundamental para superar la censura del gobierno. En conjunto, estos distintos medios se sumaron para la formación de una red densa y multimodal de comunicación que mantuvo al movimiento conectado en Egipto y el resto del mundo. Los activistas publicaron un manual de instrucciones sobre comunicación por distintos canales, y cualquier información que se enviaba por cualquiera de los múltiples canales aún disponibles se distribuiría en panfletos impresos y repartidos por la gente reunida en las plazas ocupadas y en las manifestaciones.

El 1 de febrero se restableció el acceso a Internet en Egipto. Los PSI egipcios reconfiguraron sus routers permitiendo que proveedores de contenidos y otras redes restablecieran sus rutas de datos. La velocidad a la que se reconectaron las redes (en una media hora funcionaba Internet en Egipto) demuestra que, en lugar de conectar físicamente los cables, los PSI egipcios sólo tuvieron que informar a los routers de otras redes de su disponibilidad mediante un BGP o «border gateway protocol - protocolo de gateway fronterizo». Es decir, ni la desconexión ni la reconexión fueron físicas. Se trataba simplemente de reescribir el código de los routers cuando el gobierno autorizó de nuevo el funcionamiento de los PSI.

¿Por qué restableció el gobierno Internet cuando el movimiento estaba en su apogeo? El primer objetivo fue contribuir, con la presión de Estados Unidos, a la «vuelta a la normalidad» tras el anuncio de Mubarak de que no se presentaría a la reelección en septiembre. Un portavoz del ejército apareció en televisión para pedir a los manifestantes que volvieran a casa y ayudaran a «restablecer la estabilidad del país». También había motivos económicos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los cinco días sin acceso a Internet en Egipto supusieron unas pérdidas de 90 millones de dólares por el bloqueo de las telecomunicaciones y de los servicios de Internet. Pero esta estimación no incluía la pérdida de negocio en otros sectores afectados por el apagón, como el comercio electrónico, el turismo y los centros de atención de llamadas. Efectivamente, las empresas de subcontratación de TIC en Egipto ingresan tres millones de dólares diarios y esta actividad tuvo que interrumpirse durante la desconexión de Internet. El turismo, un sector fundamental para la economía egipcia, se vio gravemente afectado por el apagón. Además, los inversores directos del extranjero no podían operar en un país que cortara Internet durante un periodo prolongado. En resumen, Internet es el cordón umbilical de una economía global interconectada, y por eso su desconexión sólo puede ser algo excepcional y por un periodo limitado.

Pero la razón fundamental para el restablecimiento de Internet era que el apagón no consiguió detener el movimiento. Por una parte, como se ha explicado, el apagón se eludió de muchas formas con ayuda de la comunidad mundial de Internet. Por otra parte, era demasiado tarde para tener un efecto paralizante en el movimiento de protesta. Las redes urbanas habían asumido el papel que las redes de Internet habían desempeñado en el origen de la protesta. La gente estaba en la calle, los medios informaban y todo el mundo sabía que se estaba fraguando una revolución. Efectivamente, el potencial revolucionario de Internet sólo puede dominarse con un control y vigilancia permanentes, como intenta hacer China cada día. Una vez que un movimiento social ha alcanzado un determinado umbral de dimensión e impacto, el cierre de Internet no es ni posible ni eficaz. En la era de Internet, los tiranos tienen que contar con la capacidad de comunicación autónoma de la gente. A menos que se bloquee Internet continuamente o se disponga de mecanismos similares que se puedan aplicar de forma inmediata, como en China, cuando el movimiento ha llegado del espacio de flujos al espacio de los lugares es demasiado tarde para detenerlo, ya que muchas otras redes de comunicación se establecen en formas multimodales.

Pan, Libertad y Justicia social fueron los lemas principales de la revolución, en palabras de los manifestantes que tomaron la calle en enero de 2011. Querían derrocar a Mubarak y su régimen, exigían elecciones democráticas y pedían justicia y redistribución de las riquezas. La mayoría de los manifestantes eran jóvenes, muchos de ellos estudiantes universitarios. Pero no se trata de una representación sesgada de la población urbana, ya que dos tercios de los egipcios tienen menos de 30 años, y la tasa de desempleo entre los licenciados es diez veces superior que entre los que tienen menos estudios. Efectivamente, la mayoría de la población trabajadora tiene actividades informales como medio de supervivencia, estar realmente desempleado es un lujo que muy pocos se pueden permitir. Los pobres, que suponen al menos un 40% de la población, deben participar en alguna actividad que genere ingresos, por magros que sean, o morirían de hambre. Pero si bien el movimiento fue promulgado mayoritariamente por una clase media empobrecida que soñaba con la libertad y los derechos humanos, algunos sectores de los pobres urbanos, desesperados por las subidas de los precios de los alimentos, se sumaron a él. Los trabajadores de la industria, con o sin apoyo de los sindicatos, realizaron una serie de huelgas duras, especialmente intensas en Suez, que llevaron a la ocupación de la ciudad unos días. Algunos informes cuentan que el miedo a que el movimiento se extendiera a los trabajadores de la industria fue uno de los factores que influyó en los precavidos generales del ejército para que sacrificaran al dictador en aras de su propio beneficio económico. Las denominadas masas pro Mubarak, ejemplificadas en la pintoresca y brutal carga de los camellos contra los ocupantes de Tahrir el 1 de febrero, estaban en la mayoría de los casos relacionadas con los balgatiyas (bandas de matones pagadas por la policía)[19]. El apoyo real para el régimen provenía de los cientos de miles de burócratas, fuerzas de seguridad centrales, policías, informantes, matones y ladrones cuyo sustento dependía de las redes de clientelismo del dictador, sus hijos y sus compinches. Sin embargo, toda esta gente guapa tenía que compartir el poder con el ejército egipcio, que todavía gozaba de cierto prestigio entre la población, ya que representaba el movimiento nacionalista que fundó el Egipto moderno y dirigió al mundo árabe en las guerras contra Israel.

Fue precisamente la lucha económica entre el ejército y los chicos de Gamal (los empresarios protegidos del hijo y claro heredero de Mubarak) la que creó las condiciones para una división decisiva dentro de las élites gobernantes y precipitó la caída de Mubarak, su familia y su camarilla. El ejército está en el centro de un vasto imperio empresarial que controla la riqueza y el potencial crecimiento del antiguo capital nacional egipcio. La internacionalización de los negocios fomentada por Gamal Mubarak desde el año 2000, con el total apoyo de los líderes políticos estadounidenses, británicos y franceses, amenazaba directamente su control de la economía. Así pues, llegado el momento, no estaban dispuestos a sacrificar su legitimidad nacional y sus rentables negocios para apoyar a un dictador anciano y a un sucesor potencialmente peligroso. Por ello se negaron a disparar contra los manifestantes y, a su debido tiempo, arrestaron a los Mubarak y sus cómplices. Al asumir todo el poder, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF) intentó tranquilizar y desactivar al movimiento revolucionario, cubriéndose con el manto de la revolución para asegurarse de que todo cambiara para que todo siguiera igual. Sin embargo, esta revolución no era un golpe militar. Tuvo su origen en una revuelta popular. Además, cuanto más quería limitar el SCAF sus medidas a cambios superficiales, más presionaba el movimiento a las nuevas autoridades, exigiendo el justo castigo y procesamiento de los responsables de los asesinatos de los manifestantes y de los que habían robado la riqueza nacional. Incrementaron las demandas de libertad política, elecciones democráticas y una nueva Constitución. Durante todo el año 2011 se produjo un incesante enfrentamiento entre el SCAF y el movimiento, mientras que los partidos políticos nuevos y antiguos se posicionaban para las elecciones. Las elecciones para el parlamento constituyente se celebraron a partir del 28 de noviembre y duraron varias semanas. Finalmente fue aceptado por el SCAF tras una serie de cruentos choques entre el movimiento y los militares a lo largo del año, con 12.000 civiles sentenciados por tribunales militares, unos 1.000 manifestantes muertos y decenas de miles heridos. Pero incluso durante y después de las elecciones la represión continuó, la gente fue encarcelada, los medios independientes atacados, los disidentes fueron juzgados y sentenciados por tribunales militares, las ONG egipcias y extranjeras eran acosadas o prohibidas y decenas de manifestantes murieron en Tahrir y otros sitios. A pesar de todo, el movimiento no cejó en su empeño de conseguir la total democratización del país. La defensa de la ocupación de la plaza Tahrir, de la libre comunicación en Internet y de la independencia de los medios siguió siendo el baluarte para la conquista de la libertad en un país que sufría problemas económicos y sociales dramáticos.

El futuro de la democracia no está claro, ya que la victoria de los islamistas moderados de los Hermanos Musulmanes (renacidos como Partido de la Libertad y la Justicia, con un 45% de los votos), junto con el 25% de los votos obtenidos por la coalición islámica más estricta de Nour[20], despertó dudas entre las potencias occidentales sobre el apoyo dado a una democracia que podía escapar de su control. Con un ejército egipcio que recibe 1.300 millones de dólares anualmente en ingresos discrecionales de Estados Unidos, la revolución egipcia puede tener que enfrentarse a una contrarrevolución militar si el movimiento traspasa los límites geopolíticos que se le han prescrito. No obstante, los caminos de la revolución son siempre sorprendentes, y algunas de las luchas clave que se han suscitado en el Egipto postMubarak tienen menos que ver con estrategias geopolíticas e intereses de clase que con la transformación cultural de la sociedad, empezando con la conquista de una nueva autonomía de las mujeres.

Las mujeres tuvieron un papel fundamental en la revolución egipcia. Los vlogs (hubo cuatro en total) que Asmaa Mahfouz posteó en Facebook en enero y febrero de 2011 influyeron en el inicio del movimiento y fueron altamente significativos en cuanto a su contenido y su estilo. Era una joven dirigiéndose, en su propio nombre y a cara descubierta, al pueblo de Egipto, y especialmente a los hombres; jugando la carta del patriarcado con hábil ironía y pidiendo a los hombres que se unieran a ella, ¡una chica!

Quienquiera que diga que las mujeres no deben ir a las manifestaciones porque pueden salir magulladas, que tenga honor y hombría y venga conmigo el 25 de enero […]. Si tienes honor y dignidad como hombre, ven y protégeme, a mi y a las otras chicas de la manifestación.

En resumen, no eres un hombre si no actúas como se supone que los hombres actúan: con valor, protección y deseos de enfrentarse a las fuerzas de seguridad para defender la libertad, la dignidad y el honor. Porque:

[…] Voy a ir a la plaza Tahrir y me plantaré sola y desplegaré mi pancarta […]. Incluso escribí mi número para que la gente viniera conmigo. ¡Sólo vinieron tres chicos! Tres chicos. Tres chicos, tres carros blindados de la policía antidisturbios y decenas de balgatiya […]. Estoy haciendo este vídeo para lanzar un mensaje muy simple: vamos a Tahrir el 25 de enero.

Al final la gente fue. Y el 26 de enero posteó otro vlog:

La gente quiere acabar con el régimen. […] Lo mejor de las protestas es que los que han participado no eran políticos. Eramos todos nosotros, todos tos egipcios.

Después invocó a Dios, para los musulmanes o cristianos, y citó el capítulo 13, versículo 11 (sura Ar-Rad, El Trueno) del Corán: «Alá no cambiará la condición de un pueblo mientras éste no cambie lo que está en su interior».

Su influencia y autoridad moral fueron precursoras de lo que harían muchas blogueras durante la revolución y de lo que sufrirían muchas mujeres durante las manifestaciones y ataques en Tahrir. La bloguera Nawara Nagu posteó el 21 de enero un vídeo de una joven activista diciendo «¿Ves a esta chica? Va a la manifestación». Y así lo hizo, junto con otros miles.

Muchas mujeres, jóvenes y viejas, muchas con pañuelos en la cabeza y otras vestidas a la occidental, estuvieron presentes en Tahrir y otros lugares ocupados, algunas con sus hijos. En muchos casos encabezaron las manifestaciones. Participaron en los comités de seguridad y gestionaron los hospitales de campaña. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las activistas por los derechos de las mujeres marcharon en Tahrir pidiendo el final de la discriminación por parte del estado y el final de la violencia contra las mujeres[21]. Algunas de las manifestantes fueron atacadas por un numeroso grupo de hombres.

Las mujeres también fueron participantes activas en el debate público y muchas blogueras informaban desde el terreno. Esto no pasó inadvertido al régimen militar. Leil Zahura Mortada, una bloguera que informaba desde Tahrir, fue insultada por sus denuncias. El 14 de agosto Asmaa Mahfouz fue arrestada y se le ordenó presentarse a un tribunal militar, pero fue liberada por las protestas del público contra su procesamiento. Las mujeres fueron el objetivo de la represión, golpeadas y a menudo asesinadas durante las manifestaciones y asaltos de Tahrir. Sally Zahran fue golpeada hasta morir en una de las protestas. Durante enero y febrero, murieron al menos 15 mujeres. Muchas mujeres arrestadas en la plaza fueron sometidas a pruebas de virginidad, lo que los miembros del gobierno militar reconocieron abiertamente y justificaron en una entrevista a la CNN, con el argumento de que dichas mujeres eran prostitutas. Samira Ibrahim, de 25 años, presentó una demanda contra los militares y obtuvo una sentencia del tribunal por la que las pruebas de virginidad equivalían a un intento de violación[22]. El 19 de diciembre de 2011, durante un nuevo asalto a Tahrir, una joven fue golpeada, desnudada y abandonada inconsciente con un sujetador azul como única prenda. Las mujeres que intentaron ayudarla fueron atacadas por la policía. El vídeo de este brutal acto de violencia sexista se difundió por todo el mundo y causó la indignación universal, especialmente entre las mujeres. Fue conocido como el vídeo de «la chica del sujetador azul». Al día siguiente, decenas de miles de mujeres se manifestaron en Tahrir, Alejandría y en los campus universitarios egipcios contra la violación de los derechos de las mujeres por parte del ejército. Desde los balcones, las oficinistas aplaudían y jaleaban. En alusión al jefe del SCAF, desplegaron una pancarta que decía «Tantawi es el comandante supremo del acoso y la violación del honor». Tras esta marcha, SCAF tuvo que emitir una hipócrita «disculpa a las mujeres de Egipto».

El despertar de las mujeres egipcias durante la revolución es uno de los mayores temores de una sociedad profundamente patriarcal, y está suscitando una oleada de violencia contra las mujeres que puede incrementarse con el tiempo. Además, mientras que las mujeres han participado junto a los hombres en la revolución, incluso pidiendo su protección, muchos de los manifestantes hombres se sienten incómodos con la actividad de las mujeres y no les han ayudado a defenderse contra la violencia sádica de la policía militar.

Efectivamente, a pesar de su papel prominente durante la revolución, durante 2011 las mujeres fueron excluidas de los puestos de gobierno y confinadas a los últimos puestos de las candidaturas de los partidos políticos, de manera que sólo hubo ocho mujeres entre los 498 miembros electos del nuevo parlamento[23]. El programa de la principal fuerza política salida de las elecciones, el Partido Libertad y Justicia, prohíbe la elección de las mujeres a la presidencia del país[24].

No es sorprendente que un informe del Centro Egipcio para los Derechos de la Mujer dijera a finales de 2011: «¿Va a seguir siendo la plaza Tahrir sinónimo de “libertad, justicia e igualdad”? ¿O devorará/sacrificará la revolución a sus hijos y en primer lugar a las mujeres?»[25].

Parece que se está larvando una revolución dentro de la revolución egipcia, ya que una generación de mujeres con estudios (que suponen la mayoría de los licenciados universitarios) se enfrenta a los ancestrales límites de la definición masculina de lo que debe ser una revolución.

Las elecciones parlamentarias de 2011 y las presidenciales del 2012 confirmaron la recuperación de las fuerzas políticas islámicas en Egipto. Los antiguos Hermanos Musulmanes sobrevivieron a décadas de represión de los regímenes militares nacionalistas y con el nuevo nombre de Partido Libertad y Justicia obtuvieron la mayoría en el parlamento y se alzaron con la presidencia de la República. Aprovecharon una organización sólida, experiencia política y una cierta aura de resistencia contra el régimen en amplios segmentos de la población. La coalición islamista más estricta, Noor, dominada por los salafistas, consiguió el 25% de los votos. Es un indicio claro de la simpatía generalizada por los islamistas entre la mayoría de la población. Es cierto que en la práctica totalidad de los países árabes hay una potencial mayoría política islámica que se mantenía bajo el control de los líderes autoritarios nacionalistas con el respaldo del ejército y las potencias occidentales. El nacionalismo árabe, invocando el estado-nación anticolonialista, a pesar de las referencias religiosas retóricas cuando era necesario, y el islamismo, invocando la ummah (la comunidad universal de creyentes más allá de la nación) y la sharia (la ley de inspiración divina, no del estado), han mantenido durante largo tiempo una confrontación que evolucionó hacia la derrota del nacionalismo en la mente de los individuos cuando se subordinó a las potencias extranjeras y cuando la corrupción y la brutalidad se convirtieron en las señas de identidad de dichos regímenes.

En Egipto y otros lugares muchos consideran el islamismo una fuerza de regeneración de la política, de esperanza en la justicia social y de restablecimiento de los valores morales. El apoyo incondicional de las potencias extranjeras a los regímenes militares árabes se achacaba precisamente a su miedo al islamismo como amenaza al suministro de petróleo y a la seguridad de Israel. Tal como se esperaba, los procesos de democratización en el mundo árabe suelen terminar en la hegemonía del islamismo en el sistema político, ya que las fuerzas políticas laicas y progresistas tienen un atractivo limitado, centrado sobre todo en reducidos segmentos de las élites occidentalizadas. Sin embargo, para que los islamistas llegaran al poder, con el consentimiento del ejército y sin la oposición de los segmentos seglares del movimiento revolucionario, tuvieron que moderar sus posturas teocráticas. Y así lo han hecho. El programa del Partido Libertad y Justicia y las declaraciones públicas de sus dirigentes aceptan los principios democráticos y se centran en solucionar los inmensos problemas sociales y económicos del país. No se oponen a la idea de un estado laico. Al mismo tiempo, el objetivo declarado del partido es gobernar, si llegan al poder, según la sharia, pero subrayando que el significado de esta orientación se malinterpreta en Occidente. En su opinión no significa imponer una teocracia, y rechazan explícitamente el modelo iraní[26]. Significa simplemente que encontrarán su inspiración para sus políticas en el Corán de la misma manera que los demócratas cristianos europeos intentan seguir los principios del cristianismo en los asuntos públicos. Esto tiene graves consecuencias para las mujeres y los coptos, ya que el Partido Libertad y Justicia no aceptará a ninguno de los dos como presidente del país. No obstante, incluso en este asunto, aceptarían a las mujeres o a los coptos en el gobierno, una política muy alejada de la ortodoxia musulmana estricta[27]. Por otra parte, en política exterior los Hermanos han declarado su compromiso de respetar los actuales tratados entre Egipto e Israel, una condición «obligatoria» desde la perspectiva de Estados Unidos, la potencia supervisora en el país, a través del ejército egipcio a sueldo[28].

En suma, para los Hermanos Musulmanes, islam y democracia son totalmente compatibles, como demuestra el ejemplo de Turquía, aunque admiten que los contextos son diferentes y no se identifican con Erdogan. Mientras que los Hermanos Musulmanes han sido acusados a menudo de oportunistas, en realidad no tenían elección. Ni el ejército ni sus patrocinadores occidentales aceptarán un estado islámico radical en Egipto. Así pues, la consolidación del régimen democrático en Egipto pasa por un gobierno islámico moderado al timón. Otro asunto es la importante marejada de apoyo para los salafistas, cuya posición inamovible respecto a la primacía de la sharia sobre el poder civil podría terminar en un enfrentamiento a gran escala contra el ejército y el ala laica del movimiento revolucionario. Si la situación económica sigue deteriorándose, el fundamentalismo religioso partidario de salir de un régimen occidentalizado podría abrir un nuevo capítulo en el proceso del cambio político en Egipto.

No obstante, para comprender la revolución egipcia, debe quedar claro que ni en el origen ni en el proceso de transformación de la revolución de 2011 hubo predominio alguno del islamismo o de los temas islámicos. Ciertamente islamistas de todas las tendencias, y especialmente jóvenes islamistas, participaron activamente en las manifestaciones, en la ocupación de Tahrir y otros espacios públicos y en las deliberaciones por Internet. Pero no hubo enfrentamientos religiosos directos (el ataque a los coptos fue probablemente una provocación policial), y se compartieron respetuosamente los objetivos y prácticas de la revolución. Durante los dieciocho días que lanzaron la revolución, los Hermanos Musulmanes exigieron la salida de Mubarak, pero siempre se refirieron al movimiento como la fuente de legitimidad de la protesta. Fue por supuesto una táctica inteligente, ya que la petición de democracia y de elecciones parlamentarias podía situar bien a los Hermanos para llegar al poder gracias a su respaldo popular. Sin embargo, ni los Hermanos ni los salafistas consiguieron controlar o liderar el movimiento. Fueron parte del movimiento, pero no fueron el movimiento. La revolución egipcia no fue y no es una revolución islámica, aunque pueda haber creado las condiciones para una vía democrática a una política de predominio islámico en el país. Las redes que se formaron alrededor del islamismo conectaron con redes constituidas en torno a los objetivos de libertad política y justicia social, convergiendo hacia la lucha por la democracia, primero contra Mubarak y después contra el SCAF, cuya cruenta represión del movimiento no pudo sofocar una revolución hablada en múltiples voces.

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas intentó captar la revolución en beneficio propio usando incluso una represión más dura que el régimen de Mubarak, cuando quedó claro que el movimiento que había derribado la dictadura, con su composición polifacética, no aceptaría un cambio de gobernantes sin un cambio de las reglas del juego. Los militares intentaron incluso imponer un documento (conocido como el documento Selmi por el nombre del viceprimer ministro) como modelo para la Constitución que se elaboraría en 2012 por el nuevo parlamento, antes de elegirlo. Básicamente otorgaba el control total del estado y una autonomía ilimitada a las fuerzas armadas. Las protestas contra este ataque flagrante a las futuras instituciones democráticas unieron a todos los componentes del movimiento en la oposición, incluidos los Hermanos Musulmanes, que por vez primera rompían abiertamente con los generales. El 18 de noviembre tuvo lugar en Tahrir una protesta masiva contra el SCAF. El 19 de noviembre las fuerzas centrales de seguridad, la élite de la policía de Mubarak, atacaron la plaza Tahrir, ocupada por un reducido grupo de gente. Los medios e internet llegaron al rescate y miles acudieron a defender el espacio público liberado. Siguieron cinco días de batallas campales en las calles de El Cairo que dejaron al menos 42 muertos y 3.000 heridos. El primer ministro dimitió, pero fue sustituido por un ministro de Mubarak. Quedó claro que el consejo militar encarnaba una nueva forma de dictadura, y el movimiento pasó del antiguo eslogan unificador de «Abajo el régimen de Mubarak» a «Abajo el gobierno militar». Las mujeres marcharon bajo una pancarta que proclamaba «No nos intimidaréis». El miedo se había superado para siempre. Las redes de ira se habían multiplicado con la represión salvaje contra todas las formas de críticas de las nuevas potencias: en los medios, las calles y los tribunales militares, con el objetivo puesto especialmente en las mujeres. El 20 de enero de 2012 Joda Elsadda, del Centro de Prensa de la Mujer, escribió:

El eslogan actual es «la revolución continuará» porque el trabajo no ha terminado. Podemos haber depuesto a Mubarak, pero el régimen, liderado por el SCAF, sigue intacto. En los primeros días de la revolución, los militares aparecían junto al pueblo; hoy la gente está contra el SCAF y el gobierno militar. ¿Por qué? Porque el SCAF está intentando reinstaurar el antiguo régimen y la gente ha perdido la fe en su capacidad para llevar a Egipto a un futuro democrático[29].

Si bien el ejército era un enemigo mucho más formidable que el propio Mubarak, la fuerza del movimiento era mucho mayor que un año antes, porque las redes de solidaridad y movilización ya estaban en pie y activas en Internet, las plazas, las calles, en una sociedad civil floreciente y en una esfera política nueva, diversa y vital, con múltiples partidos. Un año de engaño y represión no había minado la determinación de un movimiento que había empezado a imaginar una revolución capaz de culminar en una democracia real.

La revolución egipcia de 2011 alteró las relaciones de poder en el país, derrocó la dictadura de Mubarak y siguió luchando con determinación contra la reencarnación de la opresión en forma de régimen militar. Para comprender cómo pudo suceder esto tras décadas de cruel dominación y el aplastamiento repetido de la resistencia en muchos casos, tenemos que volver a la teoría del poder y del contra-poder presentada al principio de este libro.

El poder se ejerce mediante una combinación de coacción e intimidación con persuasión y construyendo el consenso. El monopolio de la violencia es una condición necesaria para conservar el poder, pero no suficiente a largo plazo. Se necesita construir la legitimidad, o de aceptación o resignación, en las mentes. En el Egipto moderno el poder del estado (la agencia decisiva en el país) se basaba originalmente en la legitimidad selectiva y la represión selectiva. El auge del nasserismo, como precursor del nacionalismo árabe, proporcionó un manto de legitimidad a un régimen populista y a un ejército dirigido a la batalla decisiva contra el sionismo. Pero, al mismo tiempo, el nacionalismo estaba decidido a suprimir la principal fuente alternativa de legitimidad: la influencia islámica, representada políticamente por los Hermanos Musulmanes y por influyentes intelectuales islámicos, algunos de los cuales, como Sayyid Qtub, fueron ejecutados. Eran el enemigo, y fueron perseguidos hasta el final, mientras que los líderes religiosos oficiales fueron captados para el régimen. La represión funcionó mientras se concentraba en un segmento concreto de la política. Pero la legitimidad se fue erosionando por la incapacidad de los militares y la caída de Nasser, y sobre todo por la imposibilidad de la economía estatista de adaptarse al nuevo contexto de globalización económica. Además, cualquier incremento de la riqueza resultante de la modernización se lo apropiaban los capitalistas del régimen, los mandos militares y los burócratas de alto nivel del gobierno. La pobreza generalizada y el deterioro del nivel de vida de la clase media con más formación llevaron a muchos jóvenes al islamismo, tanto en su versión moderada como en la radical. Se introdujeron elecciones como una artimaña para cambiar la imagen del régimen y satisfacer a los nuevos aliados occidentales, pero cada vez que los candidatos independientes (islámicos o laicos) tenían éxito, eran depuestos o reducidos en su voz y su voto. En la primera década del siglo XXI el monopolio de la violencia, y el uso de la violencia con total impunidad, se convirtieron en el pilar en el que se sustentaba el régimen.

Pero la cosa es más complicada. El poder es multidimensional. Cada una de las dimensiones (económica, política, militar, ideológica, cultural) se desarrolla con redes de poder específicas. Sin embargo, para que el poder se mantenga, es fundamental que varias de las redes clave se conecten entre sí, con ayuda de conmutadores que establezcan dicha conexión. En el caso de Egipto, el ejército fue siempre la red clave del poder, pero seguía siendo autónomo, al tiempo que conservaba el poder decisivo del estado. Mubarak era el jefe de las prestigiosas fuerzas aéreas y como tal se convirtió en el conmutador entre el estado y las fuerzas armadas y tomó el control de la burocracia y del NDP, el partido oficial. El estado generó su propia red de burocracias (incluyendo la policía), a través de la cual se ejercía el poder en la sociedad. El poder económico estaba en manos de las élites empresariales, que dependían tradicionalmente del estado y del ejército, aunque en las últimas décadas los negocios globalizados, incluidas las empresas extranjeras, establecieron sus propias conexiones con el régimen, ganando autonomía por su alcance internacional. El poder religioso se integraba o se reprimía dependiendo de su nivel de sumisión al estado. Los medios de comunicación se censuraban y controlaban, aunque muchos canales de televisión por satélite proporcionaban una ventana que sería decisiva en la crisis del régimen. La otra red fundamental a la que se tenía que conectar el estado era la red geopolítica. Tras la caída de Nasser y el asesinato de Sadat, la influencia de la Unión Soviética había desaparecido. Mubarak incorporó a sus capacidades de conmutación una conexión privilegiada con Estados Unidos. Esto representó una fuente fundamental de estabilidad para la dictadura tanto por sus credenciales democráticas falsas como por su capacidad para soportar las dificultades económicas y los desafíos internos.

Esta compleja red de redes de poder es lo que los manifestantes y los adversarios políticos del régimen tuvieron que afrontar en 2005, 2008 y 2010 con el resultado de su sometimiento por la fuerza. Cualquier parecido con la legitimidad y el consenso había desaparecido entre la inmensa mayoría de egipcios. Pero instilaban miedo en la mente de la población y en la de los escasos oponentes que se atrevieron a usar la apertura institucional contra el dictador. Ninguna oposición organizada podía compararse con la formidable máquina represora conectada con todas las fuentes internas e internacionales de poder en un laberinto de intereses económicos, geopolíticos, políticos y personales entrelazados.

Entonces sucedió la revolución, sin aviso ni estrategia, ya que las primeras convocatorias de manifestaciones no eran muy distintas de las que se habían producido en años anteriores y fueron disueltas rápidamente por los matones y la policía. ¿Por qué? Porque el miedo había sido superado por la multitud. ¿Cómo? ¿Y por qué entonces? Las personas superan el miedo uniéndose. Y lo estaban, en las redes sociales de Internet y en las redes urbanas formadas en las plazas. Pero para salir juntas en multitudes necesitaban una motivación fuerte, una fuerza movilizadora. La indignación lleva a asumir riesgos sin miedo, y había una indignación extremada contra el abuso policial, contra el aumento del hambre en el país y contra la desesperación que llevaba a la gente a inmolarse. Sin embargo, la indignación llevaba larvándose largo tiempo. La diferencia clave era que había otra emoción muy potente y positiva: la esperanza. Túnez representaba la esperanza del cambio. Demostraba que era posible derrocar a un régimen atrincherado si todos se unían y luchaban sin concesiones, hasta el final, a pesar de los riesgos. Internet proporcionaba el espacio seguro donde las redes de indignación y esperanza conectaban. Las redes formadas en el ciberespacio extendían su alcance al espacio urbano y la comunidad revolucionaria formada en las plazas públicas resistió con éxito esta vez la represión policial y se conectó mediante redes multimedia con el pueblo egipcio y el resto del mundo. Tahrir fue el conmutador que unió a las numerosas redes de contrapoder a pesar de su diversidad. Bajo la presión de la resistencia popular y de la opinión pública internacional, los conmutadores que conectaban las redes de poder se apagaron, uno tras otro, del conector central, el dictador y su camarilla en lo más alto del estado. En primer lugar, el ejército recuperó su autonomía intentando mantener restos de su legitimidad y recuperar el control del país desconectando al dictador y a la policía de la red militar. Las élites empresariales se dividieron, los grupos internos que apoyaban al ejército, un gran grupo empresarial en sí mismo, contra la creciente amenaza de un negocio globalizado dirigido por los secuaces de Gamal. Si bien los medios de comunicación del estado siguieron hasta el último minuto en manos de los censores, algunos segmentos, especialmente canales de televisión privados, canales de televisión por satélite y empresas de Internet, se desconectaron de las redes de comunicación que eran apéndices del poder del estado. Las redes políticas del estado (y especialmente el partido oficial) perdieron la capacidad de influir en las personas sin el respaldo de una fuerza decisiva, por lo que permanecieron en el estado pero aisladas de fuentes clave de poder económico, militar o cultural.

Lo más importante: la red geopolítica, dominada por Estados Unidos, desconectó la red de Mubarak para reforzar su conexión privilegiada con la red militar. El discurso de Obama en El Cairo, en el que pidió al mundo árabe que abrazara la democracia y se movilizara a favor de ella, y el discurso de Hillary Clinton en enero de 2010, abogando por el papel democratizador de Internet en el mundo, no podían contradecirse abiertamente con el apoyo continuado a un dictador tambaleante. Así pues, esta última desconexión decisiva, la de la red geopolítica, dejó al estado de Mubarak desconectado de cualquier fuente de poder importante, a excepción de las fuerzas de seguridad centrales y los balgatiyas, su brigada de camellistas.

Al conectar las redes de contrapoder, los manifestantes adquirieron suficiente poder para inducir la desconexión entre las principales redes del poder, debilitando el sistema de dominación y haciendo de la violencia una forma cada vez más complicada de mantener el país bajo control. Las fuerzas políticas islámicas se unieron a la revolución, prometiendo una nueva Constitución y denunciando al dictador y a su camarilla. Sin embargo, los militares se movieron rápidamente para reconectar todas las redes de poder, incluida la nueva red de política parlamentaria, en torno a su comando y capacidades de control, evitando en la práctica la promesa de democracia. Como las redes de contrapoder siguieron totalmente activas y habían ampliado sus conexiones nacional e internacionalmente, los militares volvieron a la represión severa como forma de vida política. Efectivamente, 2011 fue un año mucho más cruento y represivo que cualquiera de los anteriores con Mubarak. Por ello los militares perdieron la poca legitimidad que les quedaba y prepararon el escenario para una prolongada batalla entre las redes de poder y contrapoder formadas en el proceso de la revolución egipcia.

Los títulos de los textos escritos originalmente en árabe y utilizados como fuente se han traducido al inglés y al castellano para comodidad del lector. Los textos a los que hacen referencia están en árabe.

Sobre los antecedentes y acontecimientos de la revolución egipcia

Movimiento de la Juventud 6 de abril (sitio oficial) (2011), http://6april.org/.

AJ Jazira, árabe (2011a): «Las protestas egipcias continúan con un gran número de muertos», http://www.aljazeera.net/news/pages/585df5cd-4ee1-46d3-ae2e-bb82d15221ce.

AJ Jazira, árabe (2011b): «Muertos y heridos: manifestaciones en Egipto», http://aljazeera.uet/news/pages/9b5f8d6d-afed-4584-a502-cabf184ec070.

Al Jazira, árabe (2011c): «Resumen: Novedades en Egipto», http://aljazeera.net/news/pages/fc20dclLl46b-408 Lb745-a1222bba2953.

Al Jazira, árabe (2011d): «Movilización de dos millones en la plaza Tahrir», http://www.aljazeera.net/news/pages/b35ad6ba-80e2-4105-a310-35b980547b04.

Al Jazira, inglés (2011): «Timeline: Egypts Revolution», http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/201112515334871490.html.

Al-Khalsan, M. (2011): «The Army and the economy in Egypt», Jadaliyya. Disponible en http://www.jadaliyya.com/pages/index/3732/che-army-and-the-economy-in-egypt.

Cook, S. O. (2011): The Struggle for Egypt: from Nasser to Tahrir Square, Oxford, Oxford University Press.

El-Gobashy, M. (2011): «The praxis of the Egyptian Revolution», Middle East Report, Primavera (volumen 41) (MER258).

Elmeshad, M., y L. Sarant (2011): «Violence erupts as pro-Mubarak fotces pour into Tahrir», Al-Masry Al-Youm, http://www.almasryalyoum.com/node/308110 (árabe).

Ghonim, W. (2012): Revolution 2.0: The Power of the Peoplre is Greater than the People in Power. A Memoir, Boston, Houghton-Mifflin-Harcourt.

«Hosni Mubarak announced that he would step down and hand over power to the Supreme Council of Armed Forecs» (2011): AlArabiya, http://www.alarabiya.net/articles/2011/02/11/137168.html.

Kouddous, S. A. (2012): «Tahrir one year later: The fight for Egypts future», The Nation [online]: http://www.thenation.com/article/165735/tahrir-one-year-later-fight-egypts-future.

Shatz. A. (2012): «Whose Egypt?», London Review ofBooks, enero [online]: http://www.lrb.co.uk/v34/n01/adam-shatz/whose-egypt.

PBS Frontline (2011a): «Inside April 6th Movement», Revolution in Cairo, http:// www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/revolution-in-cairo/inside-april6-movement.

PBS Frontline (2011b): «“Day to Day” Timeline», http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/revolution-in-cairo/day-to-day.

Sobre la interacción entre las redes de Internet, las redes sociales y el espacio público en el proceso de la revolución

Allagui, I., y J. Kuehler (2011): «The Arab Spring and the role of ICTs», International Journal of Communication, pp. 1.435-1.442.

Aouragh, M., y A. Alexander (2011): «The Egyptian experience: Sense and nonsense of the Internet Revolution», International Journal of Communication, pp. 1.344-1.358.

Eltantawy, N., y J. B. Wiest (2011): «Social media in the Egyptian Revolution: reconsidering resource mobilization theory», International Journal of Communication, pp. 1.207-1.224.

Harlow, S., y T. Johnson (2011): «Overthrowing the protest paradigm? How the New York Times, Global Voices and Twitter covered the Egyptian Revolution», International Journal of Communication, pp. 1.359-1.374.

Iskander, E. (2011): «Connecting the national and the virtual: Can Facebook activism remain relevant after Egypts January 25 uprising?», International Journal of Communication, pp. 1.225-1.237.

Lotan, G., E. Graeff, M. Ananny, D. Gaffhey, I. Pearce y D. Boyd (2011): «The Revolutions Were Tweeted: Information Flows During the 2011 Tunisian and Egyptian Revolutions», International Journal of Communication [online], vol. 5, 1375-1405. Disponible en http://ijoc.org/ojs/index.php/ijoc/article/view/1246.

Rinke, E. M., y M. Roder (2011): «Media ecologies, communication culture, and temporal-sparial unfolding: Three componenrs in a communication model of the Egyptian regime change», International Journal of Communication, pp. 1.273-1.285.

Russell, A. (2011): «Extra-national information flows, social media, and the 2011 Egyptian uprising», International Journal of Communication, pp. 1.375-1.405.

Sobre los medios de comunicación en la revolución egipcia

Iskandar, A. (2012): «A year in the life of Egypts media: A 2011 Timeline», Jadaliyya, http://www.jadaliyya.com/pages/index/3642/a-year-in-the-life-of-egypts-media_a-2011-timeline.

Sobre las mujeres en la revolución egipcia

Abdel-Fattah, B. (2012): «Egyptian women victims of the revolution and the election», Alfazeera, árabe. http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/4A52E5A7-B70A-4CD6-B64A-83B12CADC5CA.htm.

Carr, S. (2011): «Women march against SCAF brutality, hope for a nascent movement», Al-Masry Al-Youm, http://www.almasryalyoum.com/en/node/559926.

Egyptian Center for Womens Rights, árabe, http://www.ecwronline.org/.

Egyptian Center for Womens Rights, inglés, http://www.ecwronline.org/english/index.html.

Elsadda, H. (2012): «Exclusive Egypt - the revolution will continue», The Womens Media Center. Disponible en http://www.womensmediacenter.com/feature/entty/egypt-the-revolution-will-continue.

Elwakil, M. (2011): «Womens demo outlincs controversial demands», Egypt Independente http://www.egyptindependent.com/node/344981.

Komsan, N. A. (ed.) (2011): «The Egyptian women hetween the wings of the revolution and stripping the realicy», nota de prensa: «The Status of Egyptian Women in 2011», The Egyptian Center for Womens Rights. Disponible en http://www.ecwronline.org/english/press%20reless/2011/Press%20Release%20Englísh-%20Women’s%20Status%20Report%202011.pdf.

Sobre el islamismo político en Egipto

Adib, M., y H. Waxiri (2011a): «The Brotherhood Renewed Demands fot Mubarak’s Departure and For a Peaceful Transition of Power», Al-Masry AlYoum, http://www.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=287453.

— (2011b): «The Brotherhood in their first TV appeatance: “We are not opportunists and reject the Tranian Model”», Al-Masry Al-Youm, http://www.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=288427.

— (2012): «The Brotherhood: ‘We respect all the treaties signed Between Egypt and Israel’», Al-Masry Al-Youm, http://www.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=288347.

Al-Nour, partido, sitio web en árabe (2012a), http://www.alnourparty.org.

Al-Nour partido, sitio web en árabe (2012b), Who we are, http://www.alnourparty.org/about.

Al-Nour partido, sitio web en árabe (2012c), FAQ, http://www.alnourparty.org/page/answet.

Ashour, A. (2011): «Islamist partios in Turkey», AUAhram, http://weekly.ahram.org.eg/2011/1072/op42.htm.

Bokhari, K., y F. Senzai (2011): «The many shades of Islamists», The Huffington Post. http://www.huffingtonpost.com/kamran-bokhari/the-many-shades-of-islami_b_1102063.html.

Egypt Independent (2011): «Muslim Brotherhood to establish “Freedom and Justice Party”», http://www.egyptindependent.com/node/325599.

El-Shobaki, Amr (2011): «Where does the Brotherhood’s strengrh lie?», Egypt Independent. http://www.egyptindependent.com/node/470381.

Libertad y Justicia, partido (‘hurtyh’), sitio web en árabe, http://www.hurryh.com.

Libertad y Justicia, partido, sitio web en inglés, http://www.fjponline.com.

Iskander, A. (2010): «“We are All Khaled Said” group members: Reclaiming silence in Egypt», Egypt Independent, http://www.egyptindependent.com/node/58021.

Hermanos Musulmanes, sitio web en árabe, http://www.ikhwanonline.com.

Hermanos Musulmanes, sitio web en inglés, http://www.ikhwanweb.com.

Party Platforms 2011 (2011): http://www.fjponline.com/articles.php?pid=80.

Sobre las relaciones entre el nacionalismo árabe y el islam político

Véase mi análisis sobre el tema que proporcionada el telón de fondo para la interpretación aquí presentada:

Castells, M. (2010): The Power of Identity, Oxford, Blackwell, pp. 13-23. [Ed. cast.: El poder de la identidad, Madrid, Alianza Editorial, 1998/2003.]

Véase también:

Carre, O. (2004): Le nationalisme arabe, París, Payot.

Keppel, G. (2008): Beyond Terror and Martyrdom: the Enture of the Middle East, Cambridge, MA, Harvard University Press.

Roy, O. (2007): Secularism Confronte Islam, Nueva York, Columbia University Press.