No sé qué he venido a hacer a Santa Teresa, se dijo Amalfitano al cabo de una semana de estar viviendo en la ciudad. ¿No lo sabes? ¿Realmente no lo sabes?, se preguntó. Verdaderamente no lo sé, se dijo a sí mismo, y no pudo ser más elocuente.

Tenía una casita de una sola planta, tres habitaciones, un baño completo más un aseo, cocina americana, un salón comedor con ventanas que daban al poniente, un pequeño porche de ladrillos en donde había un banco de madera desgastado por el viento que bajaba de las montañas y del mar, desgastado por el viento que venía del norte, el viento de las aberturas, y por el viento con olor a humo que venía del sur. Tenía libros que conservaba desde hacía más de veinticinco años. No eran muchos. Todos viejos. Tenía libros que había comprado hacía menos de diez años y que no le importaba prestar o perder o que se los robaran. Tenía libros que a veces recibía perfectamente lacrados y con remitentes desconocidos y que ya ni siquiera abría. Tenía un patio ideal para sembrarlo de césped y plantar flores, aunque él no sabía qué flores eran las más indicadas para plantar allí, no cactus o cactáceas sino flores. Tenía tiempo (eso creía) para dedicarlo al cultivo de un jardín. Tenía una verja de madera que necesitaba una mano de pintura. Tenía un sueldo mensual.

Tenía una hija que se llamaba Rosa y que siempre había vivido con él. Parecía difícil que eso fuera así, pero era así.

A veces, durante las noches, recordaba a la madre de Rosa y a veces se reía y otras veces le daba por llorar. La recordaba mientras estaba encerrado en su estudio y Rosa dormía en su habitación. La sala estaba vacía y quieta y con la luz apagada. En el porche, si alguien se hubiera dedicado a escuchar con atención, habría oído el zumbido de unos pocos mosquitos. Pero nadie escuchaba. Las casas vecinas estaban silenciosas y oscuras.

Rosa tenía diecisiete años y era española. Amalfitano tenía cincuenta y era chileno. Rosa tenía pasaporte desde los diez años. Durante algunos de sus viajes, recordaba Amalfitano, se habían encontrado en situaciones raras, pues Rosa pasaba las aduanas por la puerta de los ciudadanos comunitarios y Amalfitano por la puerta reservada a los no comunitarios. La primera vez Rosa tuvo un berrinche y se puso a llorar y no quería separarse de su padre. En otra ocasión, pues las colas avanzaban con ritmos muy distintos, rápida la de los comunitarios, más lenta y con mayor celo la de los no comunitarios, Rosa se perdió y Amalfitano tardó media hora en encontrarla. A veces los policías de aduanas veían a Rosa, tan pequeñita, y le preguntaban si viajaba sola o si alguien la esperaba a la salida. Rosa contestaba que viajaba con su padre, que era sudamericano, y que tenía que esperarlo allí mismo. En una ocasión a Rosa le revisaron su maleta pues sospecharon que el padre podía pasar droga o armas amparado en la inocencia y en la nacionalidad de su hija. Pero Amalfitano nunca había comerciado con drogas y tampoco con armas.

La que sí viajaba siempre armada, recordaba Amalfitano mientras se fumaba un cigarrillo mexicano sentado en su estudio o de pie en el porche a oscuras, era Lola, la madre de Rosa, que nunca se desprendía de una navaja de acero inoxidable con abertura de fuelle. Una vez los detuvieron en un aeropuerto, antes de que naciera Rosa, y le preguntaron qué hacía allí esa navaja. Es para pelar fruta, dijo Lola. Naranjas, manzanas, peras, kiwis, ese tipo de frutas. El policía se la quedó mirando durante un rato y luego la dejó pasar. Un año y algunos meses después de este incidente nació Rosa. Dos años después Lola se marchó de casa y aún llevaba consigo la navaja.

El pretexto que usó Lola fue el de ir a visitar a su poeta favorito, que vivía en el manicomio de Mondragón, cerca de San Sebastián. Amalfitano escuchó sus argumentos durante toda una noche mientras Lola preparaba su mochila y le aseguraba que no tardaría en volver a casa junto a él y junto a su niña. Lola, sobre todo en los últimos tiempos, solía afirmar que conocía al poeta y que esto había sucedido durante una fiesta a la que asistió en Barcelona, antes de que Amalfitano entrara en su vida. En esta fiesta, que Lola definía como una fiesta salvaje, una fiesta atrasada que emergía de pronto en medio del calor del verano y de una caravana de coches con las luces rojas encendidas, se había acostado con él y habían hecho el amor toda la noche, aunque Amalfitano sabía que no era verdad, no sólo porque el poeta era homosexual, sino porque la primera noticia que tuvo Lola de su existencia se la debía a él, que le había regalado uno de sus libros. Después Lola se encargó de comprar el resto de la obra del poeta y de escoger a sus amigos entre las personas que creían que el poeta era un iluminado, un extraterrestre, un enviado de Dios, amigos que a su vez acababan de salir del manicomio de Sant Boi o que se habían vuelto locos después de repetidas curas de desintoxicación. En realidad, Amalfitano sabía que tarde o temprano su mujer emprendería el camino de San Sebastián, así que prefirió no discutir, ofrecerle parte de sus ahorros, rogarle que volviera al cabo de unos meses y asegurarle que cuidaría bien de la niña. Lola parecía no oír nada. Cuando tuvo hecha su mochila se fue a la cocina, preparó dos cafés y se quedó quieta, esperando a que amaneciera, pese a que Amalfitano trató de buscar temas de conversación que le interesaran o que, al menos, le hicieran más leve la espera. A las seis y media de la mañana sonó el timbre y Rosa dio un salto. Me vienen a buscar, dijo, y ante su inmovilidad Amalfitano se tuvo que levantar y preguntar por el interfono quién era. Oyó que una voz muy frágil decía soy yo. ¿Quién es?, dijo Amalfitano. Ábreme, soy yo, dijo la voz. ¿Quién?, dijo Amalfitano. La voz, sin abandonar su tono de fragilidad absoluta, pareció enojarse por el interrogatorio. Yo yo yo yo, dijo. Amalfitano cerró los ojos y abrió la puerta del edificio. Escuchó el sonido de poleas del ascensor y volvió a la cocina. Lola seguía sentada, bebiendo a sorbos las últimas gotas de café. Creo que es para ti, dijo Amalfitano. Lola no hizo el menor signo de haberlo oído. ¿Te vas a despedir de la niña?, dijo Amalfitano. Lola levantó la mirada y le contestó que era mejor no despertarla. Tenía los ojos azules enmarcados por unas ojeras profundas. Después sonó dos veces el timbre de la casa y Amalfitano fue a abrir. Una mujer muy pequeña, de no más de un metro cincuenta de altura, pasó junto a él después de mirarlo brevemente y murmurar un saludo ininteligible, y se dirigió directamente a la cocina, como si conociera las costumbres de Lola mejor que Amalfitano. Cuando Amalfitano volvió a la cocina se fijó en la mochila de la mujer, que ésta había dejado en el suelo junto al refrigerador, más pequeña que la de Lola, casi una mochila en miniatura. La mujer se llamaba Inmaculada pero Lola le decía Imma. Un par de veces, al volver del trabajo, Amalfitano la había encontrado en su casa, y entonces la mujer le había dicho su nombre y la manera en que debía llamarla. Imma era el diminutivo de Immaculada, en catalán, pero la amiga de Lola no era catalana ni se llamaba Immaculada, con doble eme, sino Inmaculada, y Amalfitano, por cuestión fonética, prefería llamarla Inma, aunque cada vez que lo hacía era reprendido por su mujer, hasta que decidió no llamarla de ninguna manera. Desde la puerta de la cocina las observó. Se sentía mucho más sereno de lo que había imaginado. Lola y su amiga tenían la vista clavada en la mesa de formica aunque a Amalfitano no le pasó desapercibido que de vez en cuando ambas levantaban la vista y se cruzaban miradas de una intensidad que él desconocía. Lola preguntó si alguien quería más café. Se está dirigiendo a mí, pensó Amalfitano. Inmaculada movió la cabeza de un lado a otro y luego dijo que no tenían tiempo, que lo mejor era ponerse en movimiento pues dentro de poco los caminos de salida de Barcelona estarían bloqueados. Habla como si Barcelona fuera una ciudad medieval, pensó Amalfitano. Lola y su amiga se pusieron de pie. Amalfitano dio dos pasos y abrió la puerta del refrigerador para sacar una cerveza impelido por una repentina sed. Antes de hacerlo tuvo que apartar la mochila de Imma. Pesaba como si en el interior sólo hubiera dos blusas y otro pantalón negro. Parece un feto, fue lo que pensó Amalfitano, y dejó caer la mochila a un lado. Después Lola lo besó en las mejillas y ella y su amiga se marcharon.

Una semana después Amalfitano recibió una carta de Lola con matasellos de Pamplona. En la carta le contaba que el viaje hasta allí había estado lleno de experiencias agradables y desagradables. Eran más las experiencias agradables. Las experiencias desagradables, por otra parte, se podían calificar de desagradables, de eso no cabía duda, aunque tal vez no de experiencias. Todo lo desagradable que nos pueda ocurrir, decía Lola, nos encontrará con la guardia levantada, pues Imma ya ha vivido todo esto. Durante dos días, decía Lola, hemos estado trabajando en Lérida, en un restaurante de carretera cuyo dueño es también propietario de una huerta de manzanas. La huerta era grande y de los árboles colgaban ya las manzanas verdes. Dentro de poco empezaría la recolección de las manzanas y el dueño les había pedido que se quedaran hasta entonces. Imma había estado hablando con él mientras Lola leía un libro del poeta de Mondragón (en la mochila llevaba todos los que éste había publicado hasta entonces) junto a la tienda de campaña canadiense en la que ambas dormían y que estaba montada a la sombra de un álamo, el único álamo que había visto por aquellas huertas, al lado de un garaje que ya nadie usaba. Poco después apareció Imma y no quiso explicarle el trato que le había propuesto el dueño del restaurante. Al día siguiente salieron otra vez a la carretera, sin despedirse de nadie, a hacer autoestop. En Zaragoza durmieron en casa de una antigua amiga de Imma, de los tiempos de la universidad. Lola estaba muy cansada y se fue a la cama temprano y en sueños oyó risas y luego voces fuertes y recriminaciones, casi todas proferidas por Imma pero también algunas por su amiga. Hablaban de otros años, de la lucha contra el franquismo, de la cárcel de mujeres de Zaragoza. Hablaban de un hoyo, un agujero muy profundo de donde se podía extraer petróleo o carbón, de una selva subterránea, de un comando de mujeres suicidas. Acto seguido la carta de Lola daba un giro. Yo no soy lesbiana, decía, no sé por qué te lo digo, no sé por qué te trato como a un niño diciéndote esto. La homosexualidad es un fraude, es un acto de violencia cometido contra nosotros en nuestra adolescencia, decía. Imma lo sabe. Lo sabe, lo sabe, es demasiado lúcida como para ignorarlo, pero no puede hacer nada, salvo ayudar. Imma es lesbiana, cada día cientos de miles de vacas son sacrificadas, cada día una manada de herbívoros o varias manadas de herbívoros recorren el valle, de norte a sur, con una lentitud y al mismo tiempo con una velocidad que me produce náuseas, ahora mismo, ahora, ahora, ¿lo puedes tú entender, Óscar? No, no lo puedo entender, pensaba Amalfitano, mientras a dos manos sostenía la carta, como si fuera un salvavidas hecho de cañas y de hierba, y con el pie movía pausadamente la sillita-mecedora de su hija.

Después Lola evocaba otra vez la noche aquella en que había hecho el amor con el poeta que yacía, majestuoso y semisecreto, en el manicomio de Mondragón. Aún era libre, aún no había sido internado en ningún centro psiquiátrico. Vivía en Barcelona, en casa de un filósofo homosexual, y juntos organizaban fiestas una vez a la semana o una vez cada quince días. Yo entonces todavía no sabía nada de ti. No sé si habías llegado a España o estabas en Italia o en Francia o en algún agujero inmundo de Latinoamérica. Las fiestas de este filósofo homosexual eran famosas en Barcelona. Se decía que el poeta y el filósofo eran amantes, pero la verdad es que no parecían amantes. Uno tenía una casa y unas ideas y dinero, y el otro tenía la leyenda y los versos y el fervor de los incondicionales, un fervor canino, de perros apaleados que han caminado toda la noche o toda la juventud bajo la lluvia, el infinito temporal de caspa de España, y que por fin encuentran un lugar en donde meter la cabeza, aunque ese lugar sea un cubo de agua putrefacta, con un aire ligeramente familiar. Un día la fortuna me sonrió y acudí a una de estas fiestas. Decir que conocí personalmente al filósofo sería exagerar. Lo vi. En una esquina de la sala, charlando con otro poeta y con otro filósofo. Me pareció que los aleccionaba. Todo entonces adquirió un aire falso. Los invitados esperaban la aparición del poeta. Esperaban que éste la emprendiera a golpes con alguno de ellos. O que defecara en medio de la sala, sobre una alfombra turca que parecía la alfombra exhausta de Las mil y una noches, una alfombra vapuleada y que en ocasiones poseía las virtudes de un espejo que nos reflejaba a todos boca abajo. Quiero decir: se convertía en espejo al arbitrio de nuestras sacudidas. Sacudidas neuroquímicas. Cuando apareció el poeta, sin embargo, no ocurrió nada. Al principio todos los ojos lo miraron, a ver qué podían obtener de él. Luego cada uno siguió haciendo lo que hasta entonces había estado haciendo y el poeta saludó a algunos amigos escritores y se sumó al corrillo del filósofo homosexual. Yo bailaba sola y seguí bailando sola. A las cinco de la mañana entré en una de las habitaciones de la casa. El poeta me llevaba de la mano. Sin desvestirme me puse a hacer el amor con él. Me corrí tres veces mientras sentía la respiración del poeta en mi cuello. Él tardó bastante más. En la semioscuridad distinguí tres sombras en un ángulo de la habitación. Uno de ellos fumaba. Otro no paraba de murmurar. El tercero era el filósofo y comprendí que aquella cama era su cama y aquella habitación la habitación en donde según decían las malas lenguas hacía el amor con el poeta. Pero ahora la que hacía el amor era yo y el poeta era dulce conmigo y lo único que no entendía era que aquellos tres estuvieran mirando, aunque tampoco me importaba demasiado, en aquel tiempo, no sé si lo recuerdas, nada importaba demasiado. Cuando el poeta por fin se corrió, dando un grito y volviendo la cabeza para mirar a sus tres amigos, yo lamenté no estar en un día fértil, porque me hubiera encantado tener un hijo suyo. Después se levantó y se acercó a las sombras. Uno de ellos le puso una mano sobre el hombro. Otro le entregó algo. Yo me levanté y fui al baño sin siquiera mirarlos. En la sala quedaban los náufragos de la fiesta. En el baño encontré a una chica durmiendo en la bañera. Me lavé la cara y las manos, me peiné, cuando volví a salir el filósofo estaba echando a los que aún podían caminar. No se le veía en modo alguno borracho o drogado. Más bien fresco, como si se acabara de levantar y de desayunar un vaso grande de zumo de naranjas. Me fui con un par de amigos que había conocido en la fiesta. A esa hora sólo estaba abierto el Drugstore de las Ramblas y hacia allí nos dirigimos casi sin cruzarnos palabras. En el Drugstore encontré a una chica que conocía desde hacía un par de años y que trabajaba como periodista en Ajoblanco aunque estaba asqueada de trabajar allí. Se puso a hablarme de la posibilidad de ir a Madrid. Me preguntó si a mí no me entraban ganas de cambiar de ciudad. Me encogí de hombros. Todas las ciudades son parecidas, le dije. En realidad lo que hacía era pensar en el poeta y en lo que acabábamos de hacer él y yo. Un homosexual no hace eso. Todos decían que era homosexual, pero yo sabía que no era así. Luego pensé en el desorden de los sentidos y lo entendí todo. Supe que el poeta se había extraviado, que era un niño perdido y que yo podía salvarlo. Darle a él un poco de lo mucho que él me había dado a mí. Durante cerca de un mes estuve haciendo guardia delante de la casa del filósofo con la esperanza de verlo llegar un día y pedirle que me hiciera el amor una vez más. Una noche vi no al poeta sino al filósofo. Noté que algo le pasaba en la cara. Cuando estuvo más cerca de mí (no me reconoció) pude constatar que llevaba un ojo morado y magulladuras varias. Del poeta, ni rastro. A veces intentaba adivinar, por las luces encendidas, en qué planta estaba el piso. A veces veía sombras detrás de las cortinas, a veces alguien, una mujer de edad, un hombre con corbata, un adolescente de cara alargada, abría una ventana y contemplaba el plano de Barcelona al atardecer. Una noche descubrí que no era la única en estar allí, espiando o aguardando la aparición del poeta. Un joven de unos dieciocho años, tal vez menos, hacía guardia en silencio en la acera de enfrente. Él no se había percatado de mí porque evidentemente se trataba de un joven soñador e incauto. Se sentaba en la terraza de un bar y siempre pedía una Coca-Cola en lata que se iba bebiendo a tragos espaciados mientras escribía en un cuaderno escolar o leía unos libros que reconocí de inmediato. Una noche, antes de que él dejara la terraza y se marchara apresuradamente, me acerqué y me senté a su lado. Le dije que sabía lo que estaba haciendo. ¿Quién eres tú?, me preguntó aterrorizado. Le sonreí y le dije que yo era alguien como él. Me miró como se mira a una loca. No te equivoques conmigo, le dije, no estoy loca, soy una mujer con un perfecto dominio mental. Se rió. Si no estás loca lo pareces, dijo. Luego hizo el gesto de pedir la cuenta y ya se disponía a levantarse cuando le confesé que yo también estaba buscando al poeta. Se volvió a sentar de inmediato, como si le hubiera puesto una pistola en la sien. Pedí una infusión de manzanilla y le conté mi historia. Él me dijo que también escribía poesía y que quería que el poeta leyera algunos de sus poemas. No era necesario preguntárselo para saber que era homosexual y que estaba muy solo. Déjame verlos, le dije, y le arrebaté el cuaderno de las manos. No era malo, su único problema es que escribía igual que el poeta. Estas cosas no te pueden haber pasado, le dije, eres demasiado joven para haber sufrido tanto. Hizo un gesto como diciéndome que le daba igual si le creía o no. Lo que importa es que esté bien escrito, dijo. No, le dije, tú sabes que eso no es lo que importa. No, no, no, dije, y él, al final, me dio la razón. Se llamaba Jordi y hoy es posible que dé clases en la universidad o esté escribiendo reseñas en La Vanguardia o en El Periódico.

Amalfitano recibió la siguiente carta desde San Sebastián. En ella Rosa le contaba que había ido con Imma al manicomio de Mondragón, a visitar al poeta que vivía allí desmesurado e inconsciente, y que los guardias, sacerdotes disfrazados de guardias de seguridad, no las habían dejado pasar. En San Sebastián tenían intención de alojarse en casa de una amiga de Imma, una chica vasca llamada Edurne, que había sido comando etarra y que tras la llegada de la democracia había abandonado la lucha armada, y que no las quiso tener en su casa más de una noche arguyendo que tenía mucho que hacer y que a su marido no le gustaban las visitas inesperadas. El marido se llamaba Jon y las visitas, en efecto, lo ponían en un estado nervioso que Lola tuvo oportunidad de verificar. Temblaba, se ponía rojo como una vasija de arcilla candente, aunque no soltaba palabra daba la impresión de estar a punto de gritar en cualquier momento, transpiraba y le temblaban las manos, se cambiaba de sitio constantemente, como si no pudiera permanecer quieto en un mismo lugar más allá de dos minutos. Edurne, por el contrario, era una mujer muy reposada. Tenía un hijo de corta edad (al que no pudieron ver, pues Jon siempre encontraba un pretexto para evitar que Imma y ella entraran en la habitación del niño) y trabajaba casi todo el día como educadora de calle, junto con familias drogodependientes y con los mendigos que se apiñaban en las escalinatas de la catedral de San Sebastián y que sólo deseaban que los dejaran tranquilos, según explicó Edurne riéndose, como si acabara de contar un chiste que sólo entendió Imma, pues tanto Lola como Jon no se rieron. Esa noche cenaron juntos y al día siguiente se marcharon. Encontraron una pensión barata de la que Edurne les había hablado y volvieron a hacer autoestop hasta Mondragón. Una vez más no pudieron acceder a las instalaciones del manicomio, pero se conformaron con estudiarlo desde fuera, observando y reteniendo en la memoria todos los caminos de tierra y grava que veían, las altas paredes grises, las elevaciones y sinuosidades del terreno, los paseos de los locos y de los empleados que observaron desde lejos, las cortinas de árboles que se sucedían a intervalos caprichosos o cuya mecánica no entendían, y los matorrales en donde creyeron ver moscas, por lo que dedujeron que algunos locos y tal vez más de un funcionario de la institución orinaban allí cuando empezaba a atardecer o cuando caía la noche. Después ambas se sentaron a la orilla de la carretera y comieron los bocadillos de pan con queso que habían traído desde San Sebastián, sin hablar, o ponderando como para sí mismas las sombras fracturadas que proyectaba sobre su entorno el manicomio de Mondragón.

Para el tercer intento concertaron la cita por teléfono. Imma se hizo pasar por periodista de una revista de literatura de Barcelona y Lola por poeta. Esta vez pudieron verlo. Lola lo encontró más avejentado, con los ojos hundidos, con menos pelo que antes. Al principio las acompañó un médico o un cura y recorrieron con él los pasillos interminables, pintados de azul y blanco, hasta llegar a una habitación impersonal en donde el poeta las aguardaba. La impresión que tuvo Lola fue que la gente del manicomio se hallaba orgullosa de tenerlo como paciente. Todos lo conocían, todos le dirigían la palabra cuando el poeta se encaminaba a los jardines o a recibir su dosis diaria de calmantes. Cuando estuvieron solos le dijo que lo extrañaba, que durante un tiempo había vigilado diariamente la casa del filósofo en el Ensanche y que pese a su constancia no había podido volver a verlo. No es culpa mía, le dijo, yo hice todo lo posible. El poeta la miró a los ojos y le pidió un cigarrillo. Imma estaba de pie junto al banco donde ellos se sentaban y le extendió, sin decir una palabra, un cigarrillo. El poeta dijo gracias y luego dijo constancia. Lo fui, lo fui, lo fui, dijo Lola, de lado, sin dejar de mirarlo, aunque con el rabillo del ojo vio que Imma, después de haber encendido su mechero, sacaba de su bolso un libro y se ponía a leer, de pie, como una amazona diminuta e infinitamente paciente, y el mechero asomaba de una de las manos con que sostenía el libro. Después Lola se puso a hablar del viaje que ambas habían realizado. Mencionó carreteras nacionales y carreteras vecinales, problemas con camioneros machistas, ciudades y pueblos, bosques sin nombre en donde habían decidido dormir en la tienda de campaña, ríos y lavabos de gasolinera en donde se habían aseado. El poeta, mientras tanto, expulsaba el humo por la boca y por la nariz creando círculos perfectos, nimbos azulados, cúmulos grises que la brisa del parque deshacía o se llevaba hacia los lindes, allí donde se alzaba un bosque oscuro con ramas que la luz que caía de los cerros plateaba. Como para tomarse un respiro, Lola habló de las dos visitas anteriores, infructuosas pero interesantes. Y luego le dijo lo que de verdad quería decirle: que ella sabía que él no era homosexual, que ella sabía que él estaba preso y deseaba huir, que ella sabía que el amor maltratado, mutilado, dejaba siempre abierta una rendija a la esperanza, y que la esperanza era su plan (o al revés), y que su materialización, su objetivación consistía en fugarse del manicomio con ella y emprender el camino de Francia. ¿Y ésta qué?, preguntó el poeta que tomaba dieciséis pastillas diarias y escribía sobre sus visiones, señalando a Imma que impertérrita leía de pie uno de sus libros, como si sus enaguas y faldones fueran de cemento armado y le impidieran sentarse. Ella nos ayudará, dijo Lola. La verdad es que el plan ha sido ideado por ella. Cruzaremos a Francia por la montaña, como peregrinos. Iremos a San Juan de Luz y allí tomaremos el tren. El tren nos conducirá por la campiña, que en esta época del año es la más hermosa del mundo, hasta París. Viviremos en albergues. Ése es el plan de Imma. Trabajaremos ella y yo haciendo limpieza o cuidando niños en los distritos pudientes de París mientras tú escribes poesía. Por la noche nos leerás tus poemas y harás el amor conmigo. Ése es el plan de Imma, calculado en todos sus detalles. Al cabo de tres o cuatro meses me quedaré embarazada y ésa será la prueba más fehaciente de que tú no eres un final de raza. ¡Qué más quisieran las familias enemigas! Aún trabajaré algunos meses más, pero llegado el momento será Imma quien redoble el trabajo. Viviremos como profetas mendigos o como profetas niños mientras los ojos de París estarán enfocados en otros blancos, la moda, el cine, los juegos de azar, la literatura francesa y norteamericana, la gastronomía, el producto interior bruto, la exportación de armas, la manufacturación de lotes masivos de anestesia, todo aquello que al cabo sólo será la escenografía de los primeros meses de nuestro feto. Después, a los seis meses de embarazo, volveremos a España, pero esta vez no lo haremos por la frontera de Irún sino por La Jonquera o por Portbou, en tierras catalanas. El poeta la miró con interés (y también miró con interés a Imma, que no quitaba los ojos de sus poemas, poemas que había escrito hacía unos cinco años, según recordaba) y volvió a expeler el humo en las formas más caprichosas, como si durante su larga estancia en Mondragón se hubiera dedicado a perfeccionar tan singular arte. ¿Cómo lo haces?, preguntó Lola. Con la lengua y poniendo los labios de determinada manera, dijo. A veces, como si los tuvieras estriados. A veces, como si te los hubieras quemado tú mismo. A veces, como si estuvieras chupando una polla de tamaño mediano tirando a pequeño. A veces, como si dispararas una flecha zen con un arco zen en un pabellón zen. Ah, entiendo, dijo Lola. Tú, recita un poema, dijo el poeta. Imma lo miró y levantó un poco más el libro, como si pretendiera ocultarse detrás de él. ¿Qué poema? El que más te guste, dijo el poeta. Me gustan todos, dijo Imma. Pues venga, recita uno, dijo el poeta. Cuando Imma hubo acabado de leer un poema que hablaba del laberinto y de Ariadna perdida en el laberinto y de un joven español que vivía en una azotea de París, el poeta les preguntó si tenían chocolate. No, dijo Lola. Ahora no fumamos, corroboró Imma, todas nuestras energías están empeñadas en sacarte de aquí. El poeta sonrió. No me refería a esa clase de chocolate, dijo, sino al otro, al que se hace con cacao y leche y azúcar. Ah, entiendo, dijo Lola, y ambas tuvieron que admitir que tampoco portaban golosinas de esa clase. Recordaron que en sus bolsos, envueltos en servilletas y papel de aluminio, llevaban dos bocadillos de queso y se los ofrecieron, pero el poeta pareció no oírlas. Antes de que empezara a anochecer una bandada de grandes pájaros negros sobrevoló el parque para perderse después en dirección norte. Por el camino de grava, con la bata blanca remoloneando por la brisa vespertina, apareció un médico. Al llegar junto a ellos le preguntó al poeta, llamándolo por su nombre como si fueran amigos de la adolescencia, qué tal se sentía. El poeta lo miró con una expresión de vacío y, tuteándolo también, dijo que estaba un poco cansado. El médico, que se llamaba Gorka y no debía de tener más de treinta años, se sentó al lado y le puso una mano en la frente y después le tomó el pulso. Pero si estás de puta madre, hombre, dictaminó. ¿Y las señoritas, cómo se encuentran?, dijo después con una sonrisa optimista y saludable. Imma no contestó. Lola pensó en ese momento que Imma se estaba muriendo oculta detrás del libro. Muy bien, dijo, hacía tiempo que no nos veíamos y ha sido un encuentro maravilloso. ¿Así que ya os conocíais?, dijo el médico. Yo no, dijo Imma, y dio la vuelta a la página. Yo sí, dijo Lola, fuimos amigos hace unos años, en Barcelona, cuando él vivía en Barcelona. En realidad, dijo mientras levantaba la vista y contemplaba a los últimos pájaros negros, a los rezagados, emprender el vuelo justo cuando desde un conmutador oculto en el manicomio alguien encendía las luces del parque, fuimos algo más que amigos. Qué interesante, dijo Gorka siguiendo con la vista el vuelo de las aves que la hora y la luz artificial teñían de un fulgor dorado. ¿En qué año fue eso?, dijo el médico. En 1979 o 1978, ya no lo recuerdo, dijo Lola con un hilo de voz. No vaya a pensar que soy una persona indiscreta, dijo el médico, lo que pasa es que estoy escribiendo una biografía sobre nuestro amigo y mientras más datos reúna sobre su vida, pues mejor, miel sobre hojuelas, ¿no le parece? Algún día él saldrá de aquí, dijo Gorka alisándose las cejas, algún día el público de España tendrá que reconocerlo como uno de los grandes, no digo yo que le vayan a dar algún premio, qué va, el Príncipe de Asturias no lo va a tastar ni tampoco el Cervantes ni mucho menos va a apoltronarse en un sillón de la Academia, la carrera de las letras en España está hecha para los arribistas, los oportunistas y los lameculos, con perdón de la expresión. Pero algún día él saldrá de aquí. Eso es un hecho. Algún día yo también saldré de aquí. Y todos mis pacientes y los pacientes de mis colegas. Algún día todos, finalmente, saldremos de Mondragón y esta noble institución de origen eclesiástico y fines benéficos se quedará vacía. Entonces mi biografía tendrá algún interés y podré publicarla, pero mientras tanto, como ustedes comprenderán, lo que tengo que hacer es reunir datos, fechas, nombres, compulsar anécdotas, algunas de dudoso gusto e incluso hirientes, otras más bien de carácter pintoresco, historias que ahora giran en torno a un centro gravitacional caótico, que es nuestro amigo aquí presente, o lo que él nos quiere mostrar, su aparente orden, un orden de carácter verbal que esconde, con una estrategia que creo comprender pero cuyo fin ignoro, un desorden verbal que si lo experimentáramos, aunque sólo fuera como espectadores de una puesta en escena teatral, nos haría estremecernos hasta un grado difícilmente soportable. Es usted un sol, doctor, dijo Lola. Imma hizo rechinar los dientes. Entonces Lola se dispuso a contarle a Gorka su experiencia heterosexual con el poeta, pero su amiga lo impidió acercándose a ella y propinándole con la puntera del zapato un golpe en el tobillo. En ese momento, el poeta, que se había puesto a hacer otra vez volutas de humo en el aire, recordó la casa en el Ensanche de Barcelona y recordó al filósofo y aunque sus ojos no se iluminaron sí que se iluminó parte de su expresión ósea: las mandíbulas, la barbilla, las mejillas estragadas, como si se hubiera perdido por el Amazonas y tres frailes sevillanos lo rescataran, o un fraile monstruoso de triple molondra, fenómeno que tampoco lo amedrentaba. Así que dirigiéndose a Lola le preguntó por el filósofo, dijo su nombre, evocó su estancia en aquella casa, los meses que pasó en Barcelona sin trabajar, haciendo bromas pesadas, arrojando libros que él no había comprado por las ventanas (mientras el filósofo bajaba corriendo por las escaleras para recuperarlos, algo que no siempre ocurría), poniendo la música a todo volumen, durmiendo poco y riéndose mucho, empleado en trabajos ocasionales de traductor y reseñista de lujo, una estrella líquida de agua hirviendo. Y Lola entonces sintió miedo y se tapó la cara con las manos. E Imma, que por fin guardó el libro de poemas en el bolso, hizo lo mismo, se tapó la cara con sus manos pequeñas y nudosas. Y Gorka miró a las dos mujeres y luego miró al poeta e interiormente soltó una carcajada. Pero, antes de que la carcajada se apagara en su corazón tranquilo, Lola dijo que el filósofo hacía poco que había muerto de sida. Vaya, vaya, vaya, dijo el poeta. Ande yo caliente y ríase la gente, dijo el poeta. No por mucho madrugar amanece más temprano, dijo el poeta. Te quiero, dijo Lola. El poeta se levantó y le pidió a Imma otro cigarrillo. Para mañana, dijo. El médico y el poeta se alejaron por un camino hacia el manicomio. Lola e Imma se alejaron por otro hacia la salida, en donde encontraron a la hermana de otro loco y al hijo de un obrero loco y a una señora de aire compungido cuyo primo hermano se hallaba recluido en el manicomio de Mondragón.

Al día siguiente volvieron pero les dijeron que el paciente que requerían necesitaba reposo absoluto. Lo mismo sucedió en los días posteriores. Un día se les acabó el dinero e Imma decidió salir otra vez a la carretera, esta vez rumbo al sur, a Madrid, en donde tenía un hermano que había hecho una carrera provechosa durante la democracia y al que pensaba pedirle un préstamo. Lola no tenía fuerzas para viajar y ambas decidieron que esperara en la pensión, como si nada hubiera pasado, y que Imma volvería al cabo de una semana. En su soledad Lola mataba el tiempo escribiéndole a Amalfitano largas cartas en donde le contaba su vida cotidiana en San Sebastián y en los alrededores del manicomio adonde acudía diariamente. Asomada a las rejas imaginaba que se ponía en contacto telepático con el poeta. La mayor parte de las veces, sin embargo, buscaba un claro en el bosque vecino y se dedicaba a leer o a recolectar florecillas y manojos de hierbas con los que hacía ramos que luego dejaba caer por entre los barrotes o que se llevaba a la pensión. En cierta ocasión uno de los choferes que la recogió en la carretera le preguntó si quería conocer el cementerio de Mondragón y ella aceptó el ofrecimiento. El coche lo estacionaron en la parte de afuera, bajo una acacia, y durante un rato pasearon por entre las tumbas, la mayoría de ellas con nombres vascos, hasta llegar al nicho en donde estaba enterrada la madre del chofer. Éste le dijo entonces que le gustaría follársela allí mismo. Lola se rió y tuvo la precaución de advertirle que desde allí se convertían en un blanco fácil para cualquier visitante que caminara por la calle principal del cementerio. El chofer reflexionó durante unos segundos y al cabo dijo: hostia, sí. Buscaron un lugar más apartado y el acto no duró más de quince minutos. El chofer se llamaba Larrazábal y aunque tenía un nombre propio no quiso decírselo. Sólo Larrazábal, como me llaman mis amigos, dijo. Después le contó a Lola que aquélla no era la primera vez que hacía el amor en el cementerio. Antes ya había estado con una novieta, con una tía a la que había conocido en una discoteca y con dos putas de San Sebastián. Cuando ya se iban quiso darle dinero, pero ella no lo aceptó. Durante mucho rato estuvieron hablando en el interior del coche. Larrazábal le preguntó si tenía un pariente internado en el manicomio y Lola le contó su historia. Larrazábal dijo que él jamás había leído un poema. Añadió que no entendía la obsesión de Lola por el poeta. Yo tampoco entiendo tu manía de follar en un cementerio, dijo Lola, y sin embargo no te juzgo por eso. Pues es verdad, admitió Larrazábal, todas las personas tienen sus manías. Antes de que Lola se bajara del coche, a las puertas del manicomio, Larrazábal deslizó subrepticiamente en su bolso un billete de cinco mil pesetas. Lola se dio cuenta pero no dijo nada y luego se quedó sola bajo la arboleda, enfrente del portón de hierro de la casa de los locos donde vivía el poeta que la ignoraba olímpicamente.

Al cabo de una semana Imma aún no había vuelto. Lola la imaginó pequeñita, de mirada impávida, un rostro de campesina culta o de profesora de secundaria asomada a un vasto campo prehistórico, una mujer de casi cincuenta años vestida de negro recorriendo sin mirar a los lados, sin mirar hacia atrás, un valle en el que aún era posible discernir las huellas de los grandes depredadores de las huellas de los escurridizos herbívoros. La imaginó detenida en un cruce de caminos mientras los camiones de transporte de gran tonelaje pasaban a su lado sin aminorar la velocidad, levantando polvaredas que a ella no la tocaban, como si su indecisión y su indefensión constituyeran un estado de gracia, un domo que la protegía de las inclemencias de la suerte, de la naturaleza y de sus semejantes. Al noveno día la dueña de la pensión la puso en la calle. A partir de ese momento durmió en la estación del ferrocarril, en un galpón abandonado en el que dormían algunos mendigos que se ignoraban mutuamente, en el campo abierto, junto a los lindes que separaban el manicomio del mundo exterior. Una noche fue en autoestop al cementerio y durmió en un nicho vacío. A la mañana siguiente se sintió feliz y afortunada y decidió esperar allí el regreso de Imma. Tenía agua para beber y para lavarse la cara y los dientes, estaba cerca del manicomio, era un recinto apacible. Una tarde, mientras ponía a secar una blusa, que acababa de lavar, sobre una losa blanca apoyada en el muro del cementerio, oyó voces que salían de un mausoleo y hacia allá encaminó sus pasos. El mausoleo pertenecía a una familia Lagasca y por el estado en que estaba era fácil deducir que el último de los Lagasca hacía tiempo que había muerto o abandonado aquellas tierras. En el interior de la cripta vio el haz de luz de una linterna y preguntó quiénes eran. Hostia tú, escuchó que decía una voz en el interior. Pensó que podía tratarse de ladrones o de trabajadores que estaban restaurando el mausoleo o de profanadores de tumbas, luego oyó una especie de maullido y cuando ya se iba vio asomar por la puerta enrejada de la cripta la cara cetrina de Larrazábal. Después salió una mujer, a la que Larrazábal ordenó que lo esperara junto a su coche, y durante un rato ambos estuvieron hablando y paseando tomados del brazo por las calles del cementerio hasta que el sol empezó a bajar hasta el borde esmerilado de los nichos.

La locura es contagiosa, pensó Amalfitano sentado en el suelo del porche de su casa mientras el cielo se cerraba de repente y ya no se podía ver la luna ni las estrellas ni las luces errantes que es fama que se observan, sin necesidad de catalejos ni telescopios, en aquella zona del norte de Sonora y el sur de Arizona.

La locura es contagiosa, en efecto, y los amigos, sobre todo cuando uno está solo, son providenciales. Estas mismas palabras fueron las que utilizó Lola, años atrás, para contarle a Amalfitano en una carta sin remitente su encuentro fortuito con Larrazábal, que concluyó con el vasco obligándola a aceptar como préstamo diez mil pesetas y la promesa de volver al día siguiente, antes de subirse al coche y de indicarle con un gesto a la puta que lo aguardaba impaciente que hiciera lo mismo. Esa noche Lola durmió en su nicho, aunque estuvo tentada de meterse en la cripta abierta, feliz porque las cosas empezaban a mejorar. Cuando amaneció se lavó todo el cuerpo usando un trapo mojado, se lavó los dientes, se peinó y se puso ropa limpia, y luego salió a la carretera para hacer autoestop en dirección a Mondragón. En el pueblo compró un trozo de queso de cabra y una barra de pan y desayunó en la plaza, con hambre, pues la verdad es que ya ni recordaba cuándo había comido por última vez. Después entró en un bar lleno de obreros de la construcción y se tomó un café con leche. Había olvidado la hora en que Larrazábal dijo que iría al cementerio y no le importaba, de la misma manera distante en que Larrazábal y el cementerio y el pueblo y el paisaje trémulo de esa hora de la mañana tampoco le importaban. Antes de salir del bar se metió en el cuarto de baño y se miró en el espejo. Volvió caminando hasta la carretera e hizo autoestop hasta que una mujer se detuvo al lado de ella y le preguntó adónde iba. Al manicomio, dijo Lola. Su respuesta molestó visiblemente a la mujer, que sin embargo le dijo que subiera. Ella también se dirigía hacia allí. ¿Va usted a visitar a alguien o está internada?, le preguntó. Voy de visita, respondió Lola. El rostro de la mujer era delgado, ligeramente alargado, de labios casi inexistentes que le daban un aire frío y calculador, aunque tenía los pómulos bonitos y vestía como una profesional que ya no es soltera, que se tiene que ocupar de una casa, de un marido y puede que incluso de un hijo. Yo tengo a mi padre allí, confesó. Lola no dijo nada. Al llegar a la puerta de acceso Lola se bajó del coche y la mujer siguió sola. Durante un rato vagabundeó por la frontera del manicomio. Escuchó ruido de caballos y supuso que en alguna parte, más allá del bosque, tenía que haber un club hípico o un picadero. En cierto momento distinguió los tejados rojos de una casa que no tenía nada que ver con el manicomio. Retrocedió sobre sus pasos. Volvió a aquella parte de la verja desde donde tenía la mejor panorámica del parque. Cuando el sol ascendía vio a un grupo de pacientes que salían de forma compacta de un pabellón de pizarra y luego se desperdigaban por los bancos del parque y empezaban a encender cigarrillos y a fumar. Creyó distinguir al poeta. Iba acompañado de dos internos y vestía un pantalón vaquero y una camiseta de color blanco y muy holgada. Le hizo señas con los brazos, al principio con timidez como si tuviera los brazos agarrotados por el frío, después de forma notoria, trazando dibujos extraños en el aire aún frío, procurando que sus señales adquirieran la perentoriedad de un rayo láser, intentando transmitirle frases telepáticas. Pasados cinco minutos se dio cuenta de que el poeta se levantaba de su banco y que uno de los locos le propinaba una patada en las piernas. Contuvo con esfuerzo las ganas que sintió de gritar. El poeta se giró y devolvió la patada. El loco, que se había vuelto a sentar, la recibió en el pecho y cayó fulminado como un pajarito. El que estaba fumando a su lado se levantó y persiguió al poeta durante unos diez metros, dándole patadas en el culo y puñetazos en la espalda. Luego volvió tranquilamente a su asiento, en donde el otro se reanimaba y se frotaba el pecho, el cuello y la cabeza, acto desde todo punto desmedido pues la patada la había recibido únicamente en el pecho. En ese momento Lola dejó de hacer señales. Uno de los locos del banco comenzó a masturbarse. El otro, el que se dolía exageradamente, hurgó en uno de sus bolsillos y sacó un cigarrillo. El poeta se acercó a ellos. Lola creyó oír su risa. Una risa irónica, como si les estuviera diciendo: chavales, no sabéis encajar una broma. Pero tal vez el poeta no se reía. Tal vez, decía Lola en su carta a Amalfitano, era mi locura la que se reía. En cualquier caso, fuera o no su locura, el poeta se acercó a donde estaban los otros dos y les dijo algo. Ninguno de los locos le respondió. Lola los vio: los locos miraban el suelo, la vida que latía a ras de tierra, entre las hierbas y bajo los terrones sueltos. Una vida ciega en donde todo era claro como el agua. El poeta, en cambio, presumiblemente miraba los rostros de sus compañeros de infortunio, primero a uno y luego al otro, buscando una señal que le indicara que podía volver a sentarse sin peligro en el banco. Cosa que finalmente hizo. Alzó una mano en señal de tregua o rendición y se sentó en medio de los otros dos. Alzó una mano como quien alza los jirones de una bandera. Movió los dedos, cada dedo, como si éstos fueran una bandera en llamas, la bandera de los que nunca se rinden. Y se sentó en medio y luego miró al que se estaba masturbando y le habló al oído. Esta vez Lola no lo oyó pero vio claramente cómo la mano izquierda del poeta se introducía en la oscuridad del albornoz del otro. Y luego los vio fumar a los tres. Y vio las volutas de artesanía que salían de la boca del poeta y de su nariz.

La siguiente y última carta que Amalfitano recibió de su mujer no tenía remitente pero llevaba sellos franceses. Lola contaba allí una conversación con Larrazábal. Hostia, tú, qué suerte tienes, decía Larrazábal, toda mi vida yo he querido vivir en un cementerio y tú, nada más llegar, ya te pones a vivir en uno. Un buen tipo, Larrazábal. Le ofreció su piso. Le ofreció llevarla cada mañana hasta el manicomio de Mondragón donde estudiaba entomología el más grande y el más iluso poeta de España. Le ofreció dinero sin pedirle nada a cambio. Una noche la invitó al cine. Otra noche la acompañó a la pensión, a preguntar si había noticias de Imma. Una madrugada de sábado, después de haber hecho el amor toda la noche, le propuso matrimonio y no se sintió ofendido ni ridículo cuando Lola le recordó que ella ya estaba casada. Un buen tipo, Larrazábal. Le compró una falda en un mercadillo callejero y le compró unos bluejeans de marca en una tienda del centro de San Sebastián. Le habló de su madre, a la que había querido con toda su alma, y de sus hermanos, por los que sentía desapego. Nada de esto conmovió a Lola, o sí la conmovió, pero no en el sentido que él esperaba. Para ella aquellos días fueron como un dilatado aterrizaje en paracaídas después de un largo vuelo espacial. Ya no iba a diario a Mondragón, sino una vez cada tres días, y se asomaba a la reja sin esperanza ninguna de ver al poeta sino, a lo sumo, alguna señal que de antemano sabía que no iba a comprender nunca o que comprendería pasados muchos años, cuando todo aquello careciera de importancia. A veces, sin avisarle por teléfono y sin dejarle una nota, no dormía en casa de Larrazábal y éste salía en su coche a buscarla al cementerio, al manicomio, a la antigua pensión donde ella había estado alojada, por los sitios donde se reunían los mendigos y los transeúntes de San Sebastián. Una vez la encontró en la sala de espera de la estación del ferrocarril. En otra ocasión la encontró sentada en un banco de La Concha, a una hora en la que sólo paseaban los que ya no tenían tiempo para nada y sus contrapartidas, los que habían dominado el tiempo. Por la mañana era Larrazábal quien preparaba el desayuno. Por la noche, al volver del trabajo, era él quien preparaba la cena. Durante el resto del día Lola sólo bebía agua, en grandes cantidades, y comía un trozo de pan o un bollo lo suficientemente pequeño como para caber en su bolsillo, que compraba en la panadería de la esquina antes de ponerse a vagabundear. Una noche, mientras se duchaban, le dijo a Larrazábal que pensaba marcharse y le pidió dinero para el tren. Te doy todo el dinero que tengo, le contestó, lo que no puedo hacer es darte dinero para que te vayas y ya no te vuelva a ver. Lola no insistió. De alguna manera, que no explicó a Amalfitano, consiguió el dinero justo para el pasaje y un mediodía cogió el tren de Francia. Estuvo un tiempo en Bayona. Se marchó a las Landas. Volvió a Bayona. Estuvo en Pau y en Lourdes. Una mañana vio un tren lleno de enfermos, paralíticos, adolescentes con parálisis cerebral, campesinos con cáncer de piel, burócratas castellanos con enfermedades terminales, ancianas de buenos modales vestidas como carmelitas descalzas, gente con erupciones en la piel, niños ciegos, y sin saber cómo se puso a ayudarlos, como si fuera una monja vestida con vaqueros puesta allí por la Iglesia para auxiliar y encauzar a los desesperados que poco a poco se subían a autobuses estacionados fuera de la estación de trenes o que hacían largas colas como si cada uno de ellos fuera una escama de una serpiente enorme y vieja y cruel, pero eminentemente sana. Después llegaron trenes italianos y trenes del norte de Francia y Lola se movía entre ellos como una sonámbula, sus grandes ojos azules incapaces de pestañear, caminando con lentitud, pues el cansancio acumulado empezaba a pesarle, y siéndole franqueado el paso a todas las dependencias de la estación, algunas convertidas en salas de primeros auxilios, otras convertidas en salas de reanimación, y otra, sólo una, la más discreta, convertida en improvisada morgue donde yacían los cadáveres de aquellos cuyas fuerzas habían sido inferiores al acelerado desgaste del viaje en tren. Por la noche se iba a dormir al edificio más moderno de Lourdes, un monstruo de acero y vidrio y funcionalidad que hundía su cabeza erizada de antenas entre las nubes blancas que descendían grandes y pesarosas del norte, o que avanzaban como un ejército desordenado, fiado sólo a la potencia de su masa, desde el oeste, o que se descolgaban desde los Pirineos como fantasmas de animales muertos. Allí solía dormir en los habitáculos de la basura, tras abrir una puertecilla enana a ras de suelo. Otras veces se quedaba en la estación, en el bar de la estación, cuando el caos de los trenes remitía, y dejaba que los ancianos lugareños la invitaran a un café con leche y le hablaran de cine y de agricultura. Una tarde creyó ver a Imma bajarse del tren de Madrid escoltada por una patrulla de lisiados. Tenía la misma estatura que Imma, vestía largas faldas negras como Imma, el rostro de dolorosa y de monja castellana era el mismo rostro de Imma. Se quedó quieta y esperó a que pasara junto a ella y no la saludó y cinco minutos después, a codazos, abandonó la estación de Lourdes y el pueblo de Lourdes y salió caminando hasta la carretera y sólo entonces se puso a hacer autoestop.

Amalfitano pasó cinco años sin saber nada de Lola. Una tarde, mientras estaba en un parque infantil con su hija, vio a una mujer que se apoyaba en la reja de madera que separaba el parque infantil del resto del parque. Le pareció que era Imma y siguió su mirada y con alivio se dio cuenta de que era otro niño quien concitaba su atención de loca. El niño llevaba pantalones cortos y era un poco mayor que su hija y tenía el pelo oscuro y muy lacio que a ratos le caía y ocultaba su rostro. Entre las rejas separadoras y los bancos que el ayuntamiento había puesto para que los padres se sentaran de cara a sus hijos se levantaba a duras penas un seto que acababa junto a un viejo roble, ya fuera de los límites del parque infantil. La mano de Imma, su manita sarmentosa y dura, curtida por el sol y los ríos helados, acariciaba la superficie recién podada del seto como quien acaricia el lomo de un perro. Junto a ella tenía una bolsa de plástico de grandes dimensiones. Amalfitano se acercó con pasos que quiso reposados y fueron erráticos. Su hija estaba en la cola del tobogán. De pronto, antes de que pudiera hablarle, Amalfitano vio que el niño, por fin, advertía la vigilante presencia de Imma y tras echar a un lado un mechón de pelo levantaba su brazo derecho y la saludaba repetidas veces. Imma, entonces, como si sólo hubiera estado esperando esta señal, levantaba silente su brazo izquierdo, lo saludaba, y echaba a andar hasta salir del parque por la puerta norte, que daba a una transitada avenida.

Cinco años después de su partida Amalfitano volvió a recibir noticias de Lola. La carta era breve y venía de París. En ella Lola le decía que trabajaba haciendo el aseo en grandes oficinas. Un trabajo nocturno que empezaba a las diez de la noche y que terminaba a las cuatro o cinco o seis de la mañana. París era una ciudad bonita a esa hora, como lo son todas las grandes ciudades cuando la gente duerme. Volvía a casa en metro. El metro, a esa hora, es la cosa más triste del mundo. Había tenido otro hijo, un varón, de nombre Benoît, con el que vivía. También había estado internada. No especificaba la enfermedad ni decía si aún estaba enferma. No hablaba de ningún hombre. No preguntaba por Rosa. Para ella es como si la niña no existiera, pensó Amalfitano, pero después se dio cuenta de que las cosas no necesariamente tenían que ser así. Lloró durante un rato con la carta entre las manos. Mientras se secaba los ojos se dio cuenta, sólo entonces, de que la carta estaba escrita a máquina. Supo, sin ningún género de dudas, de que Lola la había escrito en una de las oficinas que decía limpiar. Por un segundo pensó que todo era mentira, que Lola trabajaba de administrativa o de secretaria en alguna gran empresa. Después lo vio claro. Vio la aspiradora aparcada entre dos hileras de mesas, vio la máquina de encerar como un cruce de mastín y cerdo junto a una planta de interior, vio un enorme ventanal a través del cual parpadeaban las luces de París, vio a Lola con el guardapolvo de la compañía de limpieza, un gastado guardapolvo de color azul, sentada escribiendo la carta y tal vez fumando con suprema lentitud un cigarrillo, vio los dedos de Lola, las muñecas de Lola, los ojos inexpresivos de Lola, vio a otra Lola reflejada en el azogue del ventanal, flotando ingrávida sobre el cielo de París, como una fotografía que está trucada pero que no está trucada, flotando, flotando reflexiva sobre el cielo de París, cansada, enviando mensajes desde la zona más fría, gélida, de la pasión.

Dos años después de enviar esta última carta, siete años después de haber abandonado a Amalfitano y a su hija, Lola volvió a casa y no encontró a nadie. Durante tres semanas estuvo preguntando en las antiguas direcciones que recordaba por las señas de su marido. Unos no le abrían la puerta, porque no conseguían identificarla o porque ya la habían olvidado. Otros la atendían en el umbral, por desconfianza o porque Lola, simplemente, se había equivocado de dirección. Unos pocos la hicieron pasar y le ofrecieron una taza de café o té que Lola nunca aceptó pues parecía tener prisa por ver a su hija y a Amalfitano. Al principio la búsqueda fue descorazonadora e irreal. Hablaba con gente a la que ni ella misma recordaba. Por las noches dormía en una pensión cercana a las Ramblas, donde se apiñaban en habitaciones minúsculas los trabajadores extranjeros. Halló la ciudad cambiada pero le resultaba imposible decir en qué había cambiado. Por las tardes, después de caminar todo el día, se sentaba en las escalinatas de una iglesia a descansar y oía las conversaciones de quienes entraban y salían, mayoritariamente turistas. Leía libros en francés sobre Grecia y sobre brujería y vida sana. A veces se sentía como Electra, hija de Agamenón y Clitemestra, vagando de incógnito por Micenas, la asesina confundida con la plebe, con la masa, la asesina cuya mente nadie comprende, ni los especialistas del FBI ni la gente caritativa que dejaba caer en sus manos una moneda. Otras veces se veía como la madre de Medonte y Estrofio, una madre feliz que contempla desde una ventana los juegos de sus hijos mientras en el fondo el cielo azul se debate en los brazos blancos del Mediterráneo. Murmuraba: Pílades, Orestes, y en esos dos nombres se comprendían los rostros de muchos hombres, menos el de Amalfitano, el hombre al que ahora buscaba. Una noche encontró a un antiguo alumno de su marido, que excepcionalmente la reconoció, como si en sus tiempos de universitario hubiera estado enamorado de ella. El ex estudiante se la llevó a su casa, le dijo que allí podía estar todo el tiempo que quisiera, le acondicionó la habitación de huéspedes para su uso único. La segunda noche, mientras cenaban juntos, el ex estudiante la abrazó y ella dejó que la abrazara durante unos segundos, como si también lo necesitara, y luego le habló al oído y el ex estudiante se separó y fue a sentarse en el suelo, en una esquina de la sala. Durante horas permanecieron así, ella sentada en la silla y él sentado en el suelo, que estaba recubierto de un parquet muy curioso, amarillo oscuro, que más que parquet parecía una alfombra de paja trenzada muy fina. Las velas que había sobre la mesa se apagaron y sólo entonces ella se fue a sentar a la sala, en la otra esquina. En la oscuridad creyó oír unos débiles gemidos. Le pareció que el joven lloraba y se durmió acunada por su llanto. Durante los días siguientes el ex estudiante y ella redoblaron sus esfuerzos. Cuando por fin vio a Amalfitano no lo reconoció. Estaba más gordo que antes y había perdido pelo. Lo vio desde lejos y no dudó ni un segundo mientras se le acercaba. Amalfitano estaba sentado debajo de un alerce y fumaba con expresión ausente. Has cambiado mucho, le dijo ella. Amalfitano la reconoció de inmediato. Tú no, dijo. Gracias, dijo ella. Luego Amalfitano se levantó y se fueron.

Amalfitano, por aquella época, vivía en Sant Cugat y daba clases de filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona, que le quedaba relativamente cerca. Rosa estudiaba primaria en una escuela pública del pueblo y se marchaba de casa a las ocho y media y no regresaba hasta las cinco de la tarde. Lola vio a Rosa y le dijo que era su madre. Rosa pegó un grito y le dio un abrazo y casi de inmediato se separó y se fue a ocultar a su dormitorio. Esa noche, tras ducharse y hacer su cama en el sofá, Lola le dijo a Amalfitano que estaba muy enferma, que probablemente pronto moriría y que había querido ver a Rosa por última vez. Amalfitano se ofreció a acompañarla al hospital al día siguiente, a lo que Lola se negó diciendo que los médicos franceses siempre habían sido mejores que los españoles y sacando de su bolso unos papeles que certificaban, sin asomo de duda y en francés, que tenía sida. Al día siguiente, al volver de la universidad, Amalfitano encontró a Lola y Rosa paseando por las calles aledañas a la estación tomadas de la mano. No quiso molestarlas y las siguió a distancia. Cuando abrió la puerta de su casa las halló juntas viendo la tele. Más tarde, cuando Rosa ya dormía, le preguntó por su hijo Benoît. Durante un rato Lola permaneció en silencio y recordó con memoria fotográfica cada parte del cuerpo de su hijo, cada gesto, cada expresión de asombro o de susto, luego dijo que Benoît era un niño inteligente y sensible, y que su hijo había sido el primero en saber que ella se iba a morir. Amalfitano le preguntó quién se lo había dicho, aunque con resignación creía saber la respuesta. Lo supo sin ayuda de nadie, dijo Lola, simplemente mirando. Es terrible para un niño saber que su madre se va a morir, dijo Amalfitano. Más terrible es mentirle, a los niños no se les debe de mentir nunca, dijo Lola. Al quinto día de estar allí, cuando estaban a punto de acabársele los fármacos que había traído de Francia, Lola les dijo una mañana que tenía que marcharse. Benoît es pequeño y me necesita, dijo. No, en realidad no me necesita, pero no por eso deja de ser pequeño, dijo. No sé quién necesita a quién, dijo finalmente, pero lo cierto es que tengo que ir a ver cómo está. Amalfitano le dejó una nota en la mesa y un sobre con buena parte de sus ahorros. Cuando volvió del trabajo pensaba que Lola ya no estaría allí. Fue a buscar a Rosa al colegio y se fueron caminando a casa. Al llegar vieron a Lola sentada frente a la tele encendida pero con el sonido apagado, leyendo su libro sobre Grecia. Cenaron juntos. Rosa se acostó cerca de las doce de la noche. Amalfitano la llevó a su dormitorio, la desvistió y la metió bajo las mantas. Lola lo esperaba en la sala, con su maleta dispuesta para salir. Es mejor que te quedes esta noche, le dijo Amalfitano. Es demasiado tarde para irse. Ya no hay trenes a Barcelona, mintió. No me voy a ir en tren, dijo Lola. Haré autoestop. Amalfitano inclinó la cabeza y le dijo que podía marcharse cuando quisiera. Lola le dio un beso en la mejilla y se fue. Al día siguiente Amalfitano se levantó a las seis de la mañana y puso la radio para tener la certeza de que no había aparecido asesinada y violada ninguna autoestopista en las carreteras de esa zona. Todo tranquilo.

Esa imagen conjetural de Lola, sin embargo, lo acompañó durante muchos años, como un recuerdo que emerge con estrépito de los mares glaciares, aunque él realmente no había visto nada y por lo tanto no podía recordar nada, sólo la sombra de su ex mujer en la calle que la luz de las farolas proyectaba sobre las fachadas vecinas, y después el sueño: Lola alejándose por una de las carreteras que salen de Sant Cugat, caminando a la orilla del camino, un camino apenas transitado por los coches que preferían ahorrar tiempo y se desviaban por la nueva autopista de peaje, una mujer encorvada por el peso de su maleta, sin miedo, caminando sin miedo por la orilla del camino.

La Universidad de Santa Teresa parecía un cementerio que de improviso se hubiera puesto vanamente a reflexionar. También parecía una discoteca vacía.

Una tarde Amalfitano salió al patio en mangas de camisa como un señor feudal sale a caballo a contemplar la magnitud de sus territorios. Antes había estado tirado en el suelo de su estudio abriendo cajas de libros con un cuchillo de cocina y entre éstos había encontrado uno muy extraño, que no recordaba haber comprado jamás y que tampoco recordaba que nadie le hubiera regalado. El libro en cuestión era el Testamento geométrico de Rafael Dieste, publicado por Ediciones del Castro en La Coruña, en 1975, un libro evidentemente sobre geometría, una disciplina que Amalfitano apenas conocía, dividido en tres partes, la primera una «Introducción a Euclides, Lobatchevski y Riemann», la segunda dedicada a «Los movimientos en geometría», y la tercera parte titulada «Tres demostraciones del V postulado», sin duda la más enigmática pues Amalfitano no tenía idea de qué era el V postulado ni en qué consistía, y además no le interesaba saberlo, aunque esto último tal vez no sea achacable a su falta de curiosidad, que la tenía y en grandes cantidades, sino al calor que barría por las tardes Santa Teresa, un calor seco y polvoso, de sol agriado, al que era imposible sustraerse a menos que uno viviera en un piso nuevo con aire acondicionado, lo que no era su caso. La edición del libro había sido posible gracias al concurso de algunos amigos del autor, amigos que quedaban inmortalizados, como si de una fotografía de fin de fiesta se tratara, en la página 4, en donde normalmente suelen aparecer las señas del editor. Allí decía: La presente edición es un homenaje que ofrecen a Rafael Dieste: Ramón BALTAR DOMÍNGUEZ, Isaac DÍAZ PARDO, Felipe FERNÁNDEZ ARMESTO, Fermín FERNÁNDEZ ARMESTO, Francisco FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Álvaro GIL VARELA, Domingo GARCÍA-SABELL, Valentín PAZ-ANDRADE y Luis SEOANE LÓPEZ. A Amalfitano le pareció, por lo menos, una costumbre extraña el poner los apellidos de los amigos en mayúscula, mientras el apellido del homenajeado estaba en minúsculas. En la solapa se advertía que aquel Testamento geométrico eran en realidad tres libros, «con su propia unidad, pero funcionalmente correlacionados por el destino del conjunto», y después decía «esta obra de Dieste, decantación final de sus reflexiones e investigaciones acerca del Espacio, cuya noción se halla implicada en cualquier ordenada discusión sobre los fundamentos de la Geometría». En ese momento Amalfitano creyó recordar que Rafael Dieste era un poeta. Un poeta gallego, naturalmente, o afincado desde hacía mucho en Galicia. Y sus amigos y patrocinadores del libro también eran gallegos, claro, o afincados desde hacía mucho en Galicia, en donde Dieste probablemente había dado clases en la Universidad de La Coruña o de Santiago de Compostela, o puede que ni siquiera hubiera dado clases en la universidad sino en una escuela secundaria, enseñando geometría a rapaces de quince y dieciséis años y mirando por la ventana el cielo permanentemente encapotado de Galicia en invierno y la lluvia que cae a chuzos. Y en la contrasolapa había algún dato más sobre Dieste. Decía: «Dentro de la producción de Rafael Dieste, varia, pero no voluble, sino ceñida a las exigencias de un proceso personal en que la creación poética y la especulativa se hallan como polarizadas por un mismo horizonte, el presente libro tiene sus más directos antecedentes en el Nuevo tratado del paralelismo (Buenos Aires, 1958) y en trabajos más recientes: Variaciones sobre Zenón de Elea y Qué es un axioma, éste seguido —en el mismo volumen— por el titulado Movilidad y Semejanza». Así que a Dieste, pensó Amalfitano, la cara chorreando sudor al que se adherían microscópicas motitas de polvo, la pasión por la geometría no le venía de nuevo. Y sus patrocinadores, bajo esta nueva luz, dejaban de facto de ser los amigos que se reúnen cada noche en el casino para beber y hablar de política o de fútbol o de queridas, para convertirse con la velocidad del rayo en honorables colegas de universidad, algunos jubilados, sin duda, pero otros en plena actividad y todos pudientes o medianamente pudientes, lo que no evitaba, ciertamente, que, una noche sí y otra noche no, se reunieran, como intelectuales de provincia, es decir como hombres profundamente solitarios pero también como hombres profundamente autosuficientes, en el casino de La Coruña para beber un buen coñac o un whisky y hablar de intrigas y de queridas mientras sus mujeres o, en el caso de los viudos, sus criadas estaban sentadas delante de la tele o preparando la cena. En cualquier caso, para Amalfitano, el problema residía en cómo había llegado ese libro a una de sus cajas de libros. Durante media hora estuvo hurgando en su memoria, mientras hojeaba el libro de Dieste sin prestarle demasiada atención, y finalmente concluyó que todo aquello era un misterio que de momento lo excedía, pero no se rindió. Le preguntó a Rosa, que en aquel momento estaba encerrada en el baño, maquillándose, si ese libro era suyo. Rosa lo miró y dijo que no. Amalfitano le rogó que lo mirara otra vez y le dijera con total seguridad si era suyo o no. Rosa le preguntó si se sentía mal. Me siento perfectamente, dijo Amalfitano, pero este libro no es mío y ha aparecido en una de las cajas de libros que mandé desde Barcelona. Rosa le contestó, en catalán, que no se preocupara y siguió maquillándose. Cómo no me voy a preocupar, dijo Amalfitano, también en catalán, si me parece que estoy perdiendo la memoria. Rosa volvió a mirar el libro y dijo: tal vez sea mío. ¿Estás segura?, preguntó Amalfitano. No, no es mío, dijo Rosa, seguro que no, la verdad es que es la primera vez que lo veo. Amalfitano dejó a su hija delante del espejo del baño y volvió a salir al jardín devastado, donde todo era de color marrón claro, como si el desierto se hubiera instalado alrededor de su nueva casa, con el libro colgando en la mano. Recapituló las posibles librerías en donde lo hubiera podido comprar. Buscó en la primera página y en la última y en la contraportada alguna señal y encontró, en la primera página, la etiqueta cortada de la Librería Follas Novas, S.L., Montero Ríos 37, teléfonos 981-59-44-06 y 981-599-44-18, Santiago. Evidentemente no Santiago de Chile, único lugar del mundo en donde Amalfitano era capaz de verse a sí mismo en un estado de catatonia total, capaz de entrar en una librería, coger un libro cualquiera sin siquiera mirar la portada, pagarlo y marcharse. Se trataba, era obvio, de Santiago de Compostela, en Galicia. Por un instante Amalfitano pensó en un viaje de peregrino por el camino de Santiago. Caminó hasta el fondo del patio, en donde su verja de madera se encontraba con un muro de cemento que protegía la casa vecina. Nunca había reparado en él. Bardas envidriadas, pensó, el miedo de los propietarios a las visitas no deseadas. El sol de la tarde se reflejaba en las aristas de los vidrios cuando Amalfitano reanudó el paseo por su jardín devastado. La barda de al lado también estaba erizada de vidrios, pero allí primaban más los vidrios verdes y marrones de botellas de cerveza y alcohol. Nunca, ni en sueños, había estado en Santiago de Compostela, tuvo que reconocer Amalfitano deteniéndose a la sombra que la barda del costado izquierdo proporcionaba. Pero eso en realidad importaba poco o nada, algunas de las librerías que frecuentaba en Barcelona tenían un fondo comprado directamente a otras librerías de España, librerías que saldaban sus fondos o que quebraban o, las menos, que hacían la doble labor de librería y distribuidora. Probablemente este libro llegó a mis manos en Laie, pensó, o en La Central, adonde acudí a comprar un libro de filosofía y el dependiente o la dependienta, emocionada porque en la librería se hallaban Pere Gimferrer, Rodrigo Rey Rosa y Juan Villoro discutiendo sobre la conveniencia o no de volar, sobre los accidentes aéreos, sobre si es más peligroso despegar que aterrizar, introdujo, por error, este libro en mi bolso. La Central, probablemente. Pero si así hubiera sucedido yo habría descubierto el libro al llegar a casa y abrir el bolso o el paquete o lo que fuera, a menos, claro, que durante el camino de vuelta me hubiera sucedido algo terrible o espantoso que eliminara cualquier deseo o curiosidad por examinar mi nuevo o mis nuevos libros. Puede, incluso, que abriera como un zombi el paquete y dejara el libro nuevo sobre la mesilla de noche y el libro de Dieste en la estantería de los libros, abrumado por algo que acabara de ver en la calle, tal vez un accidente automovilístico, tal vez un atraco a mano armada, tal vez un suicida en el metro, aunque si yo hubiera visto algo así, pensó Amalfitano, sin duda ahora lo recordaría o al menos conservaría dentro de mí un recuerdo vago. No recordaría el Testamento geométrico, pero sí que recordaría el incidente que me hizo olvidar el Testamento geométrico. Y por si esto fuera poco, el problema mayor, en realidad, no residía en la adquisición del libro sino en cómo éste había llegado a parar a Santa Teresa en el interior de las cajas con libros que Amalfitano, antes de partir, había seleccionado en Barcelona. ¿En qué momento de sumisión absoluta había puesto ese libro allí? ¿Cómo había podido embalar un libro sin darse cuenta de que lo hacía? ¿Es que pensaba leerlo cuando llegara al norte de México? ¿Pensaba iniciar con él un estudio errátil de geometría? ¿Y si ése era su plan, por qué lo había olvidado nada más llegar a aquella ciudad levantada en medio de la nada? ¿Es que el libro había desaparecido de su memoria mientras su hija y él volaban de este a oeste? ¿O había desaparecido de su memoria mientras él esperaba, ya en Santa Teresa, la llegada de sus cajas con libros? ¿El libro de Dieste se había desvanecido como un síntoma secundario de jet-lag?

Amalfitano tenía unas ideas un tanto peculiares al respecto. No las tenía siempre, por lo que tal vez sea excesivo llamarlas ideas. Eran sensaciones. Ideas-juego. Como si se aproximara a una ventana y se forzara a ver un paisaje extraterrestre. Creía (o le gustaba creer que creía) que cuando uno está en Barcelona aquellos que están y que son en Buenos Aires o el DF no existen. La diferencia horaria era sólo una máscara de la desaparición. Así, si uno viajaba de improviso a ciudades que en teoría no deberían existir o aún no poseían el tiempo apropiado para ponerse en pie y ensamblarse correctamente, se producía el fenómeno conocido como jet-lag. No por tu cansancio sino por el cansancio de aquellos que en aquel momento, si tú no hubieras viajado, deberían de estar dormidos. Algo parecido a esto, probablemente, lo había leído en alguna novela o en algún cuento de ciencia ficción y lo había olvidado.

Estas ideas o estas sensaciones o estos desvaríos, por otra parte, tenían su lado satisfactorio. Convertía el dolor de los otros en la memoria de uno. Convertía el dolor, que es largo y natural y que siempre vence, en memoria particular, que es humana y breve y que siempre se escabulle. Convertía un relato bárbaro de injusticias y abusos, un ulular incoherente sin principio ni fin, en una historia bien estructurada en donde siempre cabía la posibilidad de suicidarse. Convertía la fuga en libertad, incluso si la libertad sólo servía para seguir huyendo. Convertía el caos en orden, aunque fuera al precio de lo que comúnmente se conoce como cordura.

Y aunque luego Amalfitano, en la biblioteca de la Universidad de Santa Teresa, encontró datos biobibliográficos sobre Rafael Dieste que confirmaron lo que ya había intuido o le había dejado intuir don Domingo García-Sabell en el prólogo, titulado «La intuición iluminada» y en donde hasta se concedía el lujo de citar a Heidegger (Es gibt Zeit: hay tiempo), durante aquel atardecer en que recorrió como un latifundista medieval su reducido fundo baldío, mientras su hija, como una princesa medieval, se terminaba de maquillar ante el espejo del baño, no pudo recordar, de ninguna de las maneras, ni por qué y dónde había comprado el libro ni cómo éste había terminado embalado y expedido junto con otros ejemplares más familiares y más queridos rumbo a esta populosa ciudad que desafiaba al desierto, en la frontera de Sonora y Arizona. Y entonces, justo entonces, como si fuera el pistoletazo de salida de una serie de hechos que se concatenarían con consecuencias unas veces felices y otras veces funestas, Rosa salió de casa y dijo que se iba al cine con una amiga y le preguntó si tenía llaves y Amalfitano dijo que sí y oyó cómo la puerta se cerraba de golpe y luego los pasos de su hija que recorrían la vereda de lajas mal cortadas hasta la minúscula puerta de madera de la calle que no le llegaba ni a la cintura y luego los pasos de su hija en la acera, alejándose en dirección a la parada del autobús y luego el motor de un coche que se encendía. Y entonces Amalfitano caminó hasta la parte delantera de su jardín estragado y estiró el cuello y se asomó a la calle y no vio ningún coche ni vio a Rosa y apretó con fuerza el libro de Dieste que aún sostenía en su mano izquierda. Y después miró el cielo y vio una luna demasiado grande y demasiado arrugada, pese a que aún no había caído la noche. Y luego se dirigió otra vez hacia el fondo de su jardín esquilmado y durante unos segundos se quedó quieto, mirando a diestra y siniestra, adelante y atrás, por si veía su sombra, pero aunque aún era de día y hacia el oeste, en dirección a Tijuana, aún brillaba el sol, no consiguió verla. Y entonces se fijó en los cordeles, cuatro hileras, atados, por un lado, a una especie de portería de fútbol de dimensiones más pequeñas, dos palos de no más de un metro ochenta enterrados en la tierra y un tercer palo, horizontal, claveteado a los otros por ambos extremos, lo que les concedía, además, cierta estabilidad, y del que pendían los cordeles hasta unos ganchos fijados en la pared de la casa. Era el tendedero de la ropa, aunque sólo vio una blusa de Rosa, de color blanco con bordados ocres en el cuello, y un par de bragas y dos toallas que aún chorreaban. En la esquina, en una casucha de ladrillos, estaba la lavadora. Durante un rato se quedó quieto, respirando con la boca abierta, apoyado en el palo horizontal del tendedero. Después entró en la casucha como si le faltara oxígeno y de una bolsa de plástico con el logotipo del supermercado al que iba con su hija a hacer la compra semanal extrajo tres pinzas para la ropa, que él se empecinaba en llamar «perritos», y con ellas enganchó y colgó el libro de uno de los cordeles y luego volvió a entrar en su casa sintiéndose mucho más aliviado.

La idea, por supuesto, era de Duchamp.

De su estancia en Buenos Aires sólo existe o sólo se conserva un ready-made. Aunque su vida entera fue un ready-made, que es una forma de apaciguar el destino y al mismo tiempo enviar señales de alarma. Calvin Tomkins escribe al respecto: Con motivo de la boda de su hermana Suzanne con su íntimo amigo Jean Crotti, que se casaron en París el 14 de abril de 1919, Duchamp mandó por correo un regalo a la pareja. Se trataba de unas instrucciones para colgar un tratado de geometría de la ventana de su apartamento y fijarlo con cordel, para que el viento pudiera «hojear el libro, escoger los problemas, pasar las páginas y arrancarlas». Como se puede ver, Duchamp no sólo jugó al ajedrez en Buenos Aires. Sigue Tomkins: Puede que la falta de alegría de este Ready-made malheureux, como lo llamó Duchamp, resultara un regalo chocante para unos recién casados, pero Suzanne y Jean siguieron las instrucciones de Duchamp con buen humor. De hecho, llegaron a fotografiar aquel libro abierto suspendido en el aire —imagen que constituye el único testimonio de la obra, que no logró sobrevivir a semejante exposición a los elementos— y más tarde Suzanne pintó un cuadro de él titulado Le ready-made malheureux de Marcel. Como explicaría Duchamp a Cabanne: «Me divertía introducir la idea de la felicidad y la infelicidad en los ready-mades, y luego estaba la lluvia, el viento, las páginas volando, era una idea divertida». Me retracto, en realidad lo que Duchamp hizo en Buenos Aires fue jugar al ajedrez. Yvonne, que estaba con él, terminó harta de tanto juego-ciencia y se marchó a Francia. Sigue Tomkins: En los últimos años, Duchamp confesó a un entrevistador que había disfrutado desacreditando «la seriedad de un libro cargado de principios» como aquél y hasta insinuó a otro periodista que, al exponerlo a las inclemencias del tiempo, «el tratado había captado por fin cuatro cosas de la vida».

Esa noche, cuando volvió Rosa del cine, Amalfitano estaba viendo la televisión sentado en la sala y aprovechó para decirle que había colgado el libro de Dieste en el tendedero de ropa. Rosa lo miró como si no hubiera entendido nada. Quiero decir, dijo Amalfitano, que no lo he colgado porque previamente lo hubiera mojado con la manguera ni porque se me haya caído al agua, simplemente lo he colgado porque sí, para ver cómo resiste la intemperie, los embates de esta naturaleza desértica. Espero que no te estés volviendo loco, dijo Rosa. No, no te preocupes, dijo Amalfitano, poniendo cara de despreocupación, precisamente. Te lo aviso para que no lo descuelgues. Simplemente haz de cuenta que el libro no existe. Bueno, dijo Rosa, y se encerró en su cuarto.

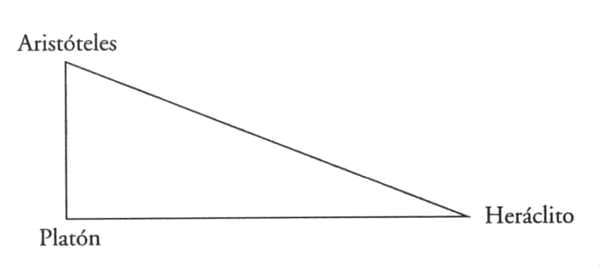

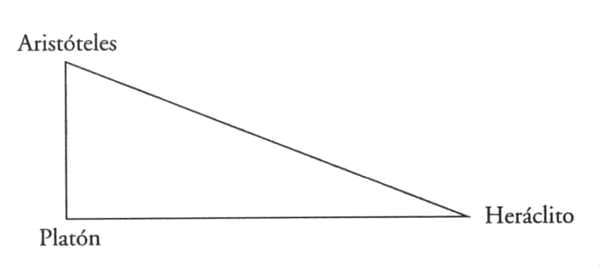

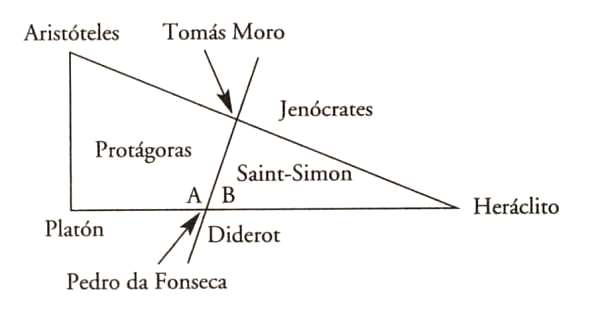

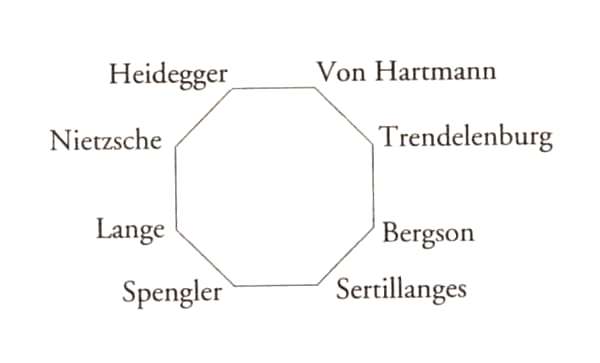

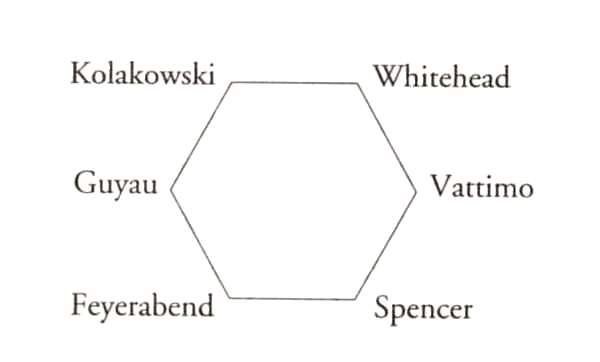

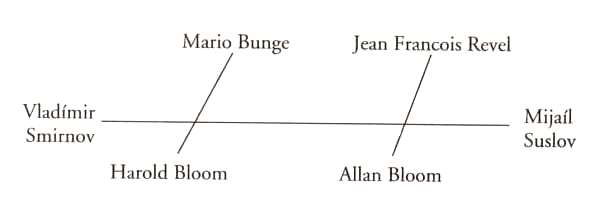

Al día siguiente, mientras sus alumnos escribían, o mientras él mismo hablaba, Amalfitano empezó a dibujar figuras geométricas muy simples, un triángulo, un rectángulo, y en cada vértice escribió el nombre, digamos, dictado por el azar o la dejadez o el aburrimiento inmenso que sus alumnos y las clases y el calor que imperaba por aquellos días en la ciudad le producía. Así:

dibujo 1

O así:

dibujo 2

O así:

dibujo 3

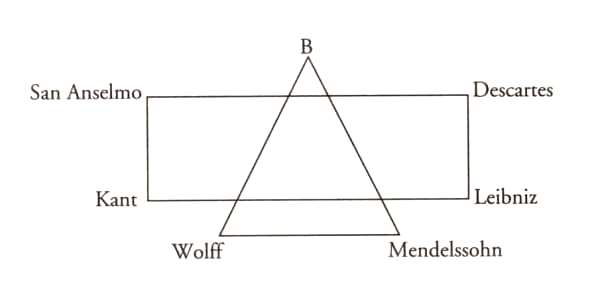

Cuando volvió a su cubículo descubrió el papel y antes de arrojarlo al cubo de la basura lo examinó durante unos minutos. El dibujo 1 no tenía mayor explicación que su aburrimiento. El dibujo 2 parecía una prolongación del dibujo 1 pero los nombres añadidos le parecieron demenciales. Jenócrates podía estar allí, no carecía de cierta lógica peregrina, y también Protágoras, ¿pero qué pintaban Tomás Moro y Saint-Simon?, ¿qué pintaba, cómo se sostenía allí Diderot y, Dios de los cielos, el jesuita portugués Pedro da Fonseca, que fue uno más de los miles de comentaristas que ha tenido Aristóteles, pero que ni con fórceps dejaba de ser un pensador muy menor? El dibujo 3, por el contrario, tenía cierta lógica, una lógica de adolescente tarado, de adolescente vagabundo en el desierto, con las ropas deshilachadas, pero con ropas. Todos los nombres, se podría decir, pertenecían a filósofos preocupados por el argumento ontológico. La B que aparecía en el vértice superior del triángulo incrustado en el rectángulo podía ser Dios o la existencia de Dios que surge de su esencia. Sólo entonces Amalfitano reparó en que el dibujo 2 también exhibía una A y una B y ya no tuvo duda ninguna de que el calor, al que estaba desacostumbrado, lo hacía desvariar mientras dictaba sus clases.

Esa noche, sin embargo, después de cenar y de ver las noticias en la tele y de hablar por teléfono con la profesora Silvia Pérez, que estaba indignada por la forma en que la policía del estado de Sonora y la policía local de Santa Teresa estaba llevando la investigación de los crímenes, Amalfitano encontró en la mesa de su estudio tres dibujos más. Sin duda, el autor era él. De hecho, se recordaba emborronando distraído una página en blanco mientras pensaba en otras cosas. El dibujo 1 (o el dibujo 4) era así:

dibujo 4

El dibujo 5:

dibujo 5

Y el dibujo 6:

dibujo 6