PREGUNTA: El ácido oleico consiste en una cadena lineal de átomos de carbono con átomos de hidrógeno en toda su extensión, y un grupo carboxilo en un extremo. ¿De qué componente lípido es el ejemplo más extendido?

RESPUESTA: De los ácidos grasos.

Políticamente, como es lógico, el concepto de belleza física no me parece bien; la idea de que alguien, hombre o mujer, deba recibir más atención, cariño, popularidad, respeto o adulación a causa de un simple capricho genético, y de una noción de «belleza» que es arbitraria, subjetiva y está definida por los medios de comunicación masculinos, me parece inherentemente equivocada, e inaceptable.

Dicho lo cual, está claro que Alice es… una belleza. A la luz de las velas, parece un De la Tour. ¿O habré querido decir Vermeer? ¿O Watteau? Se sabe observada al abrir la carta, y seguro que es consciente de estar preciosa. ¿Cómo debe de ser? Que te miren, pero no solo de pasada; dar placer de un modo totalmente pasivo, por el mero hecho de ser vista. Claro que ahora que la miro, pienso que ni siquiera es un placer propiamente dicho, sino un dolor, una palpitación sorda y pesada en la barriga de la que querrías librarte, pero es imposible, es demasiado tentador quedarse sentado a mirar, quedarse sentado a contemplarla.

Desde que la conozco, me he fijado en que otros la miran de la misma manera. Se lo he visto hacer a Patrick, alisándose el pelo hacia atrás y sacando esa lengua gorda y ridícula de astronauta que tiene. Se lo estoy viendo hacer a Luigi, el camarero, al retirar el chal granate de los hombros desnudos de Alice, y llevarnos a nuestra mesa antes de cruzar la puerta basculante para que corra la voz, con el resultado de que el cocinero y el friegaplatos salen de la cocina con algún pretexto tonto solo para mirarla. ¿Cómo debe de ser? Que te admiren antes de haber dicho una sola palabra, que te desee doscientas o trescientas veces al día gente que no tiene la menor idea de cómo eres…

Cuando ve la tele, y ve a una mujer, estrella de cine o lo que sea, mi madre dice: «Es guapa…», y luego, en su tono de Antiguo Testamento, la censura con un: «… y lo sabe». Yo no tengo muy claro qué es mejor o peor, si «guapa y lo sabe» o «fea y lo sabe»; supongo que una gran belleza física debe de ser una especie de carga, pero seguro que de las más livianas.

Atisbo por encima de la carta el rectángulo de escote sedoso, iluminado por las velas, que intento no mirar, para que no se sienta cosificada.

—Qué bonito, ¿eh? —dice ella.

Supongo que se referirá al restaurante.

—¿Sí? —digo—. Eso espero.

Tengo que hablar en voz baja, porque no hay más comensales, y no quiero ofender a Luigi, que en la barra, bajo la parra de plástico, mancha de grasa las copas de vino y pone cara de guarro. Parece que no era tan imprescindible reservar.

—Quería ir a Bradley’s, pero no quedaba mesa —miento.

—¡Tranquilo, si está muy bien!

—Hay pizza y pasta, y en la otra página, hamburguesas…

—Ah, ya… —dice ella, despegando las páginas plastificadas, que vienen en una carpeta A4.

—O spare ribs, si te gustan más…

—Vaaaale.

—Y también tienes que escoger primero. ¡Invito yo a todo!

—Bueno, bueno, ya veremos…

Seguimos mirando la carta.

Ay, Dios mío.

Silencio.

Más vale decir algo.

—Mmmmm… ¡Palitos de pan!

Cojo uno, retiro el envoltorio de papel, abro una pastilla de mantequilla y la unto a lo largo del palito.

—¿Sabes qué pienso, siempre que veo spare ribs? ¡Que quién decide que sobran[6]! ¡El cerdo no, seguro! Tampoco es que vaya el cerdo y diga: «Bueno, mira, estas costillas me harán falta, pero estas me sobran, ¡así que cógelas! ¡Coge mis costillas! ¡Come! ¡Cómete mis costillas!».

Alice me sonríe a lo Aldeas Infantiles, y me mira la mano. Al bajar la vista, me doy cuenta de que estoy agitando un cuchillo.

No pierdas la calma.

Corta el rollo.

Deja el cuchillo.

La verdad es que empiezo a perder la fe en Luigi’s como escenario de seducción amorosa. Me doy cuenta de que el suelo es de linóleo, levantado en los zócalos, y no especialmente limpio, y de que los manteles de cuadros en realidad son de vinilo, para facilitar su limpieza. Por otra parte, aunque Luigi nos haya sentado en un rincón romántico del fondo, estamos bastante cerca del lavabo, lo cual tendrá su lado práctico, supongo, pero da a la velada un olorcillo de fondo un poco acre, como a Harpic de limón. Empiezo a temer que Alice no esté a gusto. Muy a gusto, en todo caso, no se la ve; se le ha hinchado alrededor toda la falda, como si la devorase su propio vestido.

—¿Pedimos? —pregunto.

—Hay que decir que tiene todo una pinta deliciosa —dice ella.

No estoy tan seguro. Nos concentramos en la carta, pegajosa al tacto, imperfectamente escrita a máquina con ortografía fonética —Chilly Concarny: ¿se escribe así?—, y distribuida en «¡Para abrir boca!», «¡El plato principal!», y «¡¡¡Sí, por favor!!!». Yo, para ser franco, sí le veo a todo una pinta deliciosa: especial hincapié en los fritos y las carnes churruscadas, y apenas nada de verdura. Hasta el queso lo sirven frito, y es evidente que las raciones son grandes, porque en la carta te dicen lo que pesa cada pieza de carne. Aun así, no puedo evitar cierto temor a que Alice esté acostumbrada a platos más ligeros, como tofu, ensaladas y cosas al vapor. También sospecho que podría ser de esa gente que antepone la calidad a la cantidad. Empiezo a sudar. Me pica el detergente del lavabo. Al mirar hacia abajo, veo que hay una mancha azul vaquero en los puños de mi camisa blanca.

La música de fondo es la del anuncio de Cornetto, repetida una y otra vez. Tras unos momentos de muda deliberación, estamos listos. Busco con la mirada a Luigi, pero el ruido de succión de sus pasos en el linóleo me dice que se acerca por detrás. Alice elige los champiñones rellenos y una pizza margarita, con acompañamiento de ensalada, mientras yo opto por la morralla y el medio pollo a la brasa con patatas fritas y acompañamiento de crudités.

—¡Espero que no sea la mitad trasera! —digo.

Alice sonríe, con gran sutileza, e insiste en que elija yo el vino. Lo hay de jarra, pero hasta yo sé que el vino no tiene que ser tan barato, así que decido pedir algo en botella, y con gas. Dado que el precio del champán es astronómico, me decido por el Lambrusco. ¿No ha dicho algo Rebecca de que le gustaba? Yo de vino no sé mucho, pero sé que el pollo y el pescado van con blanco, así que pido el Lambrusco bianco blanco.

—¡Anda —digo, después de que se marche el camarero—, qué planchazo!

—¿Por qué?

—¡Bueno, es que he pedido Lambrusco bianco blanco, y «bianco» quiere decir blanco, claro! ¡Vaya tautología!

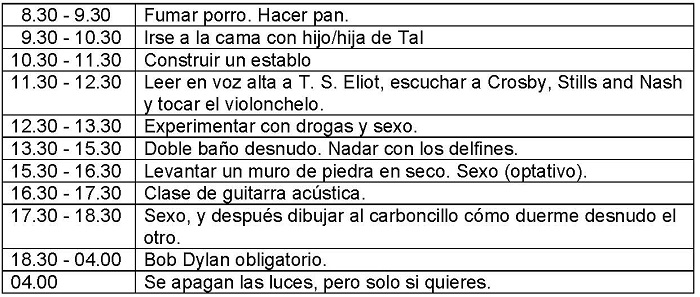

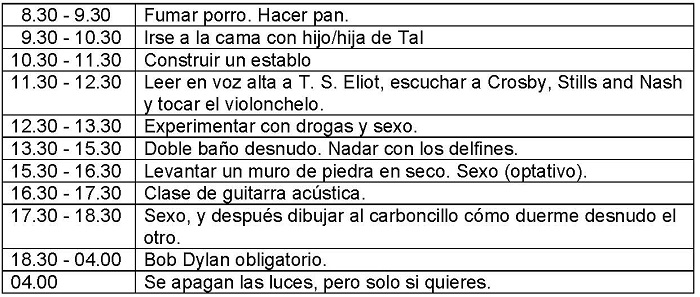

Me doy cuenta de que no es una anécdota tan graciosa como para dar la talla en el programa de Michael Parkinson, pero sirve para romper el hielo. Alice sonríe. Empezamos a hablar; al menos ella, mientras yo escucho, asiento, arranco trocitos de cera roja de la vela, derrito las puntas, las clavo otra vez en ángulos extraños y la miro. Como tantas veces, habla de cuando iba al colegio en Linden Lodge, uno de esos colegios privados socialistas, enormes y caros, que hay por el campo. Reconozco que me suena a chollo; más que un internado, parecen siete años de fiesta de pijamas. Según la descripción de Alice, así es un día lectivo normal en Linden Lodge:

Desde el punto de vista político, a mí, obviamente, no me parece bien el tipo de colegio, aunque suene fabuloso, la verdad. Con tanto porro, tanto sexo y tanto cantar sin parar canciones de Simon & Garfunkel, parece imposible estudiar, pero algo harán bien, porque Alice, en definitiva, está aquí, y aunque todavía no le haya preguntado por sus notas de bachillerato (prohibido en la primera cita), estudia una licenciatura, aunque solo sea en teatro. Es posible que si desde pequeño escuchas bastante Radio 4, te eduques subliminalmente.

Me traen la morralla: unas treinta cosillas plateadas, varadas en una hoja de lechuga iceberg, que me miran diciendo: «¡Al menos haz algo divertido, capullo, que nos hemos muerto por ti!». Así que me meto uno en la boca, dejando fuera la cola, e imito a un gato. El éxito solo es moderado. Alice sigue comiendo sus champiñones con ajo.

—¿Qué tal están?

—¡Buenos! Fuertes de ajo. ¡Nada de besos esta noche!

Aquí está la advertencia, sutil como una bocina en la oreja, por si me hacía ilusiones. La verdad es que no me sorprende; es más o menos lo que me esperaba. Me consuelo con que es una advertencia ambigua, aunque de una ambigüedad muy, pero que muy leve: no es por ti, Brian, es por los champiñones. Se deduce que si hubiera pedido otro entrante, como por ejemplo el Camembert frito, a estas alturas ya habríamos hecho el amor.

—Y qué, ¿tuviste muchos novios? —pregunto como si tal cosa, mordisqueando un pescado.

—Bueno, un par.

Y Alice me lo explica con pelos y señales.

Desde el punto de vista de la política sexual, me parece muy importante no tener dos raseros, uno para el currículum sexual de los hombres y otro para el de las mujeres. Por supuesto que no hay ningún motivo por el que Alice Harbinson no deba haber tenido un pasado amoroso y sexual activo. Aun así, creo justo decir que lo de «un par» engaña un poco. Para cuando llegan los segundos, ya empiezan a confundirse los nombres, pero no cabe duda de que hubo un tal Rufus, hijo de un director de cine famoso que tuvo que irse a vivir a Los Ángeles porque el amor que sentían el uno por el otro era demasiado oscuro e intenso, que no sé qué significa; y Alexis, el pescador griego que conoció de vacaciones, y que se presentaba constantemente en su casa de Londres para pedirla en matrimonio hasta que tuvieron que llamar a la Policía y hacer que lo deportasen; y Joseph, un músico de jazz guapísimo con quien tuvo que cortar porque siempre quería convencerla de que se metiera heroína con él; y Tony, un amigo ceramista de su padre, que hacía una cerámica increíble en una casita de granjero en las Highlands escocesas, y que para tener sesenta y dos años era muy bueno en la cama, pero que luego no paraba de llamarla por teléfono de madrugada, y que al final intentó suicidarse en su propio horno, aunque ahora ya está bien.

Y Saul, un modelo americano guapo y rico, que estaba impresionante, y tenía (susurro) «un pene enorme, en serio», aunque una relación no puede estar basada en el sexo, por muy alucinante que sea. Y lo más triste de todo: el señor Shillabeer, su profesor de lengua y literatura, que le dio a conocer a T. S. Eliot, y que una vez, por lo visto, llevó a una chica al orgasmo solo leyendo en voz alta los Cuatro cuartetos; y que se enamoró de Alice cuando estaban montando Las brujas de Salem, pero que se obsesionó un poco.

—Al final le dio una crisis de nervios y se tuvo que marchar. Ha vuelto a vivir con sus padres. En Wolverhampton. La verdad es que es muy triste, porque era un profesor de lengua muy guay.

Para cuando termina, yo he dejado en los huesos medio pollo con salsa barbacoa, cuyos restos, en mi plato, parecen… pues uno de los ex de Alice. Prácticamente todas sus relaciones han acabado en locura, obsesión y desastre. De pronto parece que mi aventura de contáiner con Karen Armstrong, detrás de Littlewoods, haya perdido algo de su trágica grandeza.

—Qué raro, ¿verdad?, que muchos hayan acabado mal… —digo.

—¡Sí que es curioso, sí! ¡Una vez, Tony, el amigo ceramista de mi padre, el del horno, me dijo que en cuestiones amorosas yo era como los cuatro jinetes del Apocalipsis!

—¿Pero tú nunca acabas…? Herida, vamos.

—Pues claro, Brian; por eso en la universidad no pienso tener ninguna relación. Me voy a concentrar en los estudios. —Y con un acento americano que no me explico, añade—: ¡Me voy a meter a monja!

Otra vez la bocina. Alice sigue pelando la costra de cheddar fundido de su margarita, como si tal cosa, y se la enreda en el índice.

—Pero bueno, perdona que solo hable de mí. ¿Qué has dicho que hacen tus padres? Se me ha olvidado… —dice, chupándose el dedo.

—Mi madre trabaja en Woolworths, y mi padre está muerto.

Se tapa la boca con la servilleta, y traga saliva.

—No me lo habías contado…

—¿No?

—No, seguro. —Tiende la mano y me la pone en el brazo—. Cuánto lo siento, Brian…

—No, tranquila, si fue hace seis años; bueno, siete, cuando yo tenía doce.

—¿De qué fue?

—De un infarto.

—Dios mío… ¿Qué edad tenía?

—Cuarenta y uno.

—Debió de ser horrible.

—Bueno…

Alice se inclina hacia mí, con los ojos muy abiertos, coge mi mano y me la aprieta, mientras coge la botella recubierta de cera con la otra y la aparta para verme bien.

—¿Te molesta que hablemos del tema?

—No, qué va —digo yo, y empiezo a hablar.