La conversación que siguió fue tan inconexa que no vale la pena reproducirla. Por alguna razón, quizá por el deseo de mantener en reserva su identidad y carácter, Ayesha no habló libremente, como habitualmente lo hacía. Sin embargo informó a Leo entonces que había dispuesto una danza aquella noche para nuestra diversión. Me sorprendió oírla, porque suponía que los amahagger era un pueblo demasiado sombrío para condescender con frivolidad alguna. Pero como se verá luego con más claridad, sucedía que una danza amahagger tenía poco en común con esta clase de festividades fantásticas de otros países, salvajes o civilizados. Entonces, cuando íbamos a retirarnos, ella sugirió que quizá a Leo le gustaría ver algunas de las maravillas de las cavernas y, como él aceptó con alegría, partimos hacia allá, acompañados por Job y Billali. Describir esta visita sería repetir en gran medida todo lo que ya he dicho. No obstante, las tumbas donde entramos eran distintas, en realidad, porque toda la montaña era una verdadera colmena de sepulcros[79]; pero el contenido era casi siempre similar. Más adelante visitamos la pirámide de huesos que me había obsesionado en sueños la noche anterior y de allí fuimos por un largo pasadizo hasta una de las grandes bóvedas ocupadas por los cuerpos de los ciudadanos más pobres de la Imperial Kôr. Estos cuerpos no estaban tan bien conservados como los pertenecientes a las clases acomodadas. Muchos de ellos no estaban cubiertos por las piezas de tela; además habían sido sepultados en número de quinientos o mil en una sola y amplia bóveda, y en algunos casos los cadáveres estaban estrechamente apilados, unos sobre otros, como un montón de cuerpos asesinados.

Leo, como es natural, estaba tan intensamente interesado en este espectáculo estupendo y sin igual, que era realmente capaz de despertar toda la imaginación que posee el hombre que vive intensamente. Pero no resultaba atractivo para el pobre Job. Sus nervios —ya seriamente afectados por todo lo sucedido desde que habíamos llegado a aquel terrible país— quedaron aún más sacudidos, como puede imaginarse, por el espectáculo de esta difunta humanidad, porque, aunque las formas se presentaban perfectas ante sus ojos, sus voces habían enmudecido para siempre en el silencio eterno de las tumbas. No se sintió consolado cuando el viejo Billali, para calmar su evidente agitación, le informó que no debería sentirse asustado ante estos muertos, ya que pronto sería como ellos.

—Bonita cosa para decirle a un hombre, señor —exclamó cuando le traduje esta breve acotación—; ¿pero, qué se puede esperar de un viejo caníbal salvaje? Nada; pero me atrevo a decir que tiene razón.

Y Job suspiró. Cuando concluimos de examinar las cavernas volvimos para comer, porque ya eran más de las cuatro de la tarde y todos necesitábamos algún alimento y descanso, especialmente Leo. A las seis, junto con Job, fuimos a ver a Ayesha, que aterrorizaría aún más a nuestro pobre servidor mostrándole las imágenes en la superficie del agua de la vasija parecida a una fuente. Ella supo por mí que era uno entre diecisiete hermanos y entonces le rogó que pensara en todos sus hermanos y hermanas, o en tantos de ellos como pudiese, reunidos en la granja de su padre. Luego le dijo que mirase el agua y allí, en su tranquila superficie, estaba aquella inerte escena de tantos años atrás, tal como había sido evocada por la retentiva del cerebro. Algunos de los rostros eran bastante claros, pero otros eran meros borrones o manchas, o tenían algún rasgo burdamente exagerado; el hecho era que en esos casos Job no había sido capaz de recordar la apariencia exacta de los individuos, o los rememoraba tan sólo por alguna peculiaridad de su familia, y el agua sólo podía reflejar lo que él veía con los ojos de su mente. Porque debe señalarse que Ella tenía en esta materia un poder estrictamente limitado; en apariencia, salvo en muy pocas circunstancias, ella podía solamente reproducir en el agua lo que había en la mente de alguno de los presentes, y ello limitado por la voluntad de los mismos. Pero, si se trataba de algo que ella conocía personalmente, como en el caso de nosotros y la ballenera, podía proyectar su reflejo en el agua y también, parece, la reflexión de cualquier cosa extraña que pasara por allí en ese momento. Este poder, sin embargo, no se extendía a la mente de los demás. Por ejemplo, ella podía mostrarme el interior de la capilla de mi universidad tal como yo la recordaba, pero no como era en el momento de la reflexión; porque, en lo que respecta a otras personas, su arte estaba estrictamente limitado a los hechos o memorias presentes en sus conciencias en ese momento. Esto sucedía así hasta tal punto, que cuando intentamos, para divertirla, mostrarle imágenes de edificios famosos, como San Pablo o el Parlamento, el resultado fue de lo más imperfecto; pues aunque teníamos, como es natural, una buena idea general de su aspecto, no éramos capaces de recordar los detalles arquitectónicos y por lo tanto faltaban las menudencias necesarias para un perfecto reflejo. Pero Job no se avenía a comprender esto y, lejos de aceptar una explicación natural del fenómeno —que después de todo, aunque resultase bastante extraño para la conciencia no era más que un caso glorioso y perfeccionado de telepatía—, lo consideraba una manifestación de la más negra magia. Nunca olvidaré el aullido de terror que lanzó cuando vio los retratos más o menos perfectos de sus hermanos, desperdigados hacía tanto tiempo, que lo miraban con fijeza desde el agua quieta o la alegre carcajada con que Ayesha saludó su consternación. En cuanto a Leo, no reaccionó como aquél, pero hundió sus dedos entre los rubios rizos de su cabeza y señaló que aquello le daba pavor.

Después de una hora dedicada a esta diversión, en cuya última parte no participó Job, los mudos indicaron por señas que Billali aguardaba una audiencia. Acorde con ello, se le dijo que «reptara» hacia aquí, lo cual hizo desmañadamente, como de costumbre. Anunció que la danza estaba lista para empezar, si Ella y los extranjeros blancos se dignaban concurrir. Poco después, todos nos levantamos. Ayesha se echó una capa oscura sobre sus blancas envolturas (la misma, por cierto, que usaba cuando la vi maldiciendo junto al fuego) y salimos. La danza iba a efectuarse al aire libre, en la suave explanada rocosa situada frente a la gran caverna, y hacia allí nos dirigimos. A unos quince pasos de la boca de la caverna hallamos tres sillas colocadas y allí nos sentamos a esperar, porque no había danzarines a la vista. La noche era algo oscura, pero no demasiado; la luna no había aparecido aún y nos preguntábamos como podríamos ver la danza en esas condiciones.

—Ya lo comprenderás —dijo Ayesha con una risita cuando Leo le preguntó; y claro que comprendimos. Apenas habían salido estas palabras de su boca, cuando de todos los rincones irrumpieron oscuras siluetas, llevando cada una de ellas algo que al principio tomamos por una enorme antorcha llameante. Sea lo que fuere, ardía furiosamente, porque las llamas se alzaban a una yarda, al menos, por encima de cada portador. Entonces se acercaron unos cincuenta más, llevando sus cargas llameantes y semejando otros tantos demonios del infierno. Leo fue el primero en descubrir en qué consistían aquellas cargas semejantes a antorchas.

—¡Por todos los cielos! —exclamó—, ¡son cadáveres encendidos!

Los miré una y otra vez fijamente: Leo tenía razón. ¡Las antorchas que iban a iluminar nuestro festejo eran momias humanas de las cavernas!

Los portadores de los cadáveres llameantes corrieron hasta encontrarse en un punto situado a veinte pasos de nosotros y allí edificaron, con su tétrica carga, una enorme hoguera. ¡Cielos! ¡Cómo bramaban y ardían! Ni un barril de brea hubiese ardido como lo hacían aquellas momias. Pero esto no fue todo. De pronto vi a un corpulento individuo que cogía un brazo en llamas que se había desprendido del cuerpo de su dueño y corría hacia la oscuridad. Se detuvo en seguida y una alta franja de fuego se elevó en el aire, iluminando las tinieblas y también la lámpara de donde surgía. Esa lámpara era la momia de una mujer amarrada a una robusta estaca fijada a la roca, y el hombre había dado fuego a sus cabellos. Luego dio unos pocos pasos y encendió una segunda y luego una tercera y cuarta momia, hasta que al fin nos vimos rodeados por tres lados de un gran anillo formado por cuerpos que ardían furiosamente, ya que el material con que habían sido conservados los había vuelto tan inflamables, que las llamas surgían literalmente de sus orejas y boca en lenguas de fuego de un pie o más de longitud.

Nerón iluminaba sus jardines con cristianos vivos embadurnados de brea, y ahora nosotros éramos agasajados con un espectáculo semejante, que probablemente era el primero desde aquellos tiempos; sólo que por fortuna nuestras lámparas no estaban vivas.

Pero, si bien faltaba, por suerte, ese elemento de horror, apenas me atrevo a describir con mis pobres medios, tan insuficientes, el espantoso y repugnante espectáculo que se nos presentaba. Para comenzar, afectaba a la susceptibilidad, tanto moral como física. Había algo terrible y a la vez fascinante en el empleo de aquellos muertos remotos para iluminar las orgías de los vivos; en sí mismo el hecho era una sátira, tanto para los vivos como para los muertos. Puede ser que las cenizas de César (¿o eran las de Alejandro?) hayan servido para tapar el orificio de un tonel[80], pero la función de estos Césares muertos del pasado era la de iluminar una salvaje danza fetichista. A tan bajos usos podremos llegar, si tan poca consideración gozamos en el pensamiento de las anhelantes multitudes que criamos, cuya mayoría, lejos de reverenciar nuestra memoria, vivirá para maldecirnos por engendrarlas en un mundo de dolor.

Éste era el aspecto físico del espectáculo y por cierto que era salvaje y espléndido. Aquellos antiguos ciudadanos de Kôr ardían —si se podía juzgar por sus esculturas e inscripciones— como habían vivido: muy de prisa y con la mayor liberalidad. Además, eran muy abundantes. Tan pronto como una momia se había quemado hasta los tobillos, lo cual llevaba unos veinte minutos, se arrojaban los pies y se colocaba otra en su lugar. La hoguera era alimentada en la misma generosa escala, y sus llamas se alzaban, con silbidos y crepitaciones, hasta una altura de veinte o treinta pies, lanzando grandes resplandores sobre las tinieblas, por donde las oscuras formas de los amahagger revoloteaban de un lado a otro como diablos, mientras atizaban los infernales fuegos. Todos contemplábamos inmóviles y estupefactos —impresionados pero también fascinados— este extraño espectáculo y casi esperábamos ver los espíritus que aquellas figuras llameantes habían contenido alguna vez volver arrastrándose desde las sombras para tomar venganza sobre sus profanadores.

—Te había prometido un extraño espectáculo, Holly mío —rio Ayesha, cuyos nervios eran los únicos que no parecían afectados, y fíjate, no te he defraudado. Además, conlleva una lección. No te confíes al futuro porque, ¿quién sabe lo que el futuro puede traer? Por tanto, vive para el presente y no te empeñes en escapar al polvo que parece ser el destino final del hombre. ¿Qué crees que hubiesen sentido esos nobles y damas, hace tanto tiempo olvidados, si hubieran sabido que llegaría un día en que sus delicados cuerpos iban a servir para iluminar la danza de unos salvajes? Pero mira, aquí llegan las máscaras; una alegre compañía… ¿no es cierto? La escena está iluminada… Ahora comienza la representación.

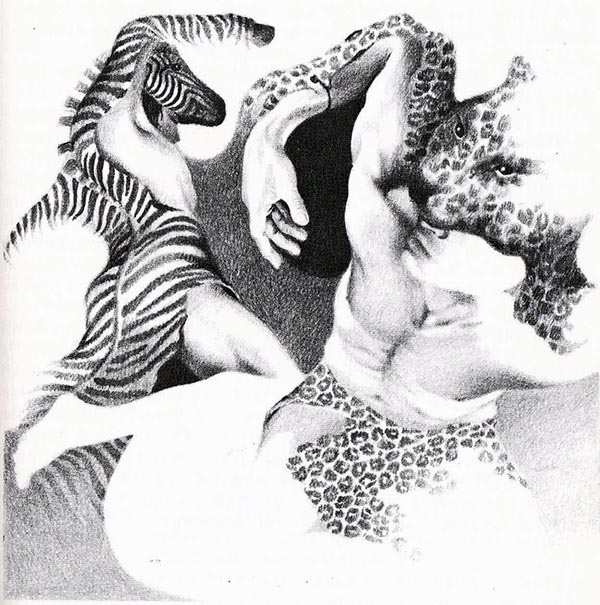

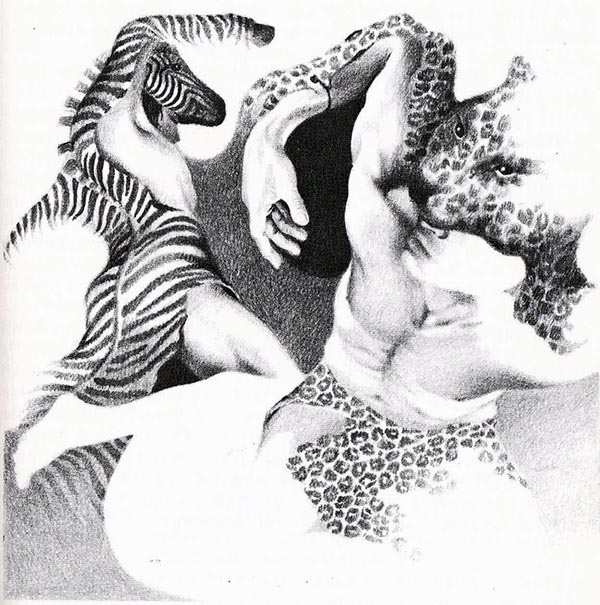

Mientras hablaba, divisamos dos filas de figuras, una masculina y otra femenina, hasta sumar unos cien individuos, los cuales avanzaron alrededor de la hoguera humana, ataviados solamente, como era usual, con sus pieles de leopardo y de gamo. Se alinearon en dos filas, unos frente a otros, entre el fuego y nosotros. Luego comenzó la danza…, una especie de cancán infernal y diabólico. Describirla sería casi imposible, pero, aunque había una buena cantidad de movimientos de piernas y pasos cruzados, a nuestras mentes incultas nos parecía que era más un drama que una danza. Y como era habitual en este espantoso pueblo —cuyas mentalidades parecían haber tomado su color de las cavernas en que vivían y cuyos juegos y diversiones se surtían de los inextinguibles depósitos de mortalidad conservada en las tumbas cuya morada compartían— el tema parecía de lo más horrible. Sé que representaba ante todo un intento de asesinato y luego el enterramiento de la víctima viva, así como su lucha en la tumba; cada acto del abominable drama, que era representado en perfecto silencio, se completaba al fin con una furiosa y aún más repugnante danza alrededor de la supuesta víctima, que se retorcía en el suelo a la luz rojiza de la hoguera.

A poco, sin embargo, esta agradable pieza se interrumpió. De pronto hubo una ligera conmoción, y una corpulenta y fuerte mujer, a quien había advertido como una de las más vigorosas bailarinas, ebria y enloquecida con una impía excitación, vino dando brincos y tropezones hasta donde estábamos nosotros, chillando mientras se acercaba:

—¡Quiero un macho cabrío negro, necesito un macho cabrío negro, traedme un macho cabrío negro!

Y cayó sobre el suelo rocoso, retorciéndose y echando espuma por la boca, mientras chillaba pidiendo un macho cabrío negro, dando el espectáculo más horrible que pueda concebirse.

Instantáneamente, la mayoría de los bailarines se agruparon alrededor de la mujer, aunque algunos continuaron con sus cabriolas al fondo.

—Esta poseída por un demonio —clamó uno de ellos—. Corre y coge un macho cabrío. ¡Vamos, demonio, tranquilízate! ¡Quieto! Ahora vas a recibir el macho cabrío. Ya han ido a buscarlo, diablo.

—¡Quiero un macho cabrío negro, necesito un macho cabrío negro! —chillaba otra vez la espumajeante y convulsa criatura.

—¡Muy bien, diablo, el macho cabrío estará aquí en seguida; quédate quieto, éste es un buen diablo!

Y entonces el macho cabrío, traído de un redil vecino, llegó arrastrado por los cuernos hasta la escena.

—¿Es negro, es negro? —chillaba la posesa.

—Sí, sí, diablo, es negro como la noche —y luego, aparte—: sosténle detrás de ti, no dejes que el diablo vea que tiene una mancha blanca en su rabadilla y otra en su vientre. En un minuto, diablo. Aquí, corta su gaznate, de prisa. ¿Dónde está el cuenco?

—¡El macho cabrío! ¡El macho cabrío! ¡El macho cabrío! ¡Dadme la sangre de mi macho cabrío negro! Lo necesito, ¿no veis que lo necesito? ¡Oh!, ¡oh!, ¡oh! ¡Dadme la sangre del macho cabrío!

En ese momento un aterrorizado ¡beh! anunció que el pobre macho cabrío había sido sacrificado, y al minuto siguiente una mujer corrió con un cuenco lleno de su sangre. Entonces ¡a posesa, que estaba delirando y echando espuma por la boca, lo cogió y bebió la sangre. Instantáneamente se recobró, sin que quedase traza de su histeria, de su ataque, de haber estado poseída o de cualquier otra cosa espantosa que le hubiese aquejado. Estiró sus brazos, sonrió débilmente y caminó hacia los danzarines con tranquilidad. Aquellos se habían colocado otra vez en una doble línea, como al principio, dejando desierto el espacio entre la hoguera y nuestro puesto.

Pensé que ya había terminado la diversión y, sintiéndome algo extraño, iba a preguntar a Ella si podíamos levantarnos, cuando de improviso lo que al principio tomé por un mandril vino saltando alrededor del fuego y de inmediato salió a su encuentro por el otro lado un león, mejor dicho un ser humano vestido con una piel de león. Luego apareció un macho cabrío y un hombre oculto bajo la piel de un buey, con los cuernos bamboléandose de un modo risible. Lo siguieron un impala, un koodoo, un blesbok y luego una muchacha que llevaba cosida una piel de boa constrictor, brillante y escamosa (cuyo extremo, de algunas yardas de largo, arrastraba detrás de sí), entre otros muchos animales, incluyendo más machos cabríos. Cuando todas las bestias estuvieron reunidas, comenzaron a bailar de un modo pesado y poco natural, mientras imitaban los sonidos de los respectivos animales que representaban, hasta que el aire vibró con rugidos, balidos y silbidos de serpientes. Esto duró bastante tiempo, hasta que, empezando a cansarme de la pantomima, pregunté a Ayesha si había alguna objeción a que Leo y yo fuéramos a caminar por los alrededores para inspeccionar las antorchas humanas. Como no manifestó ninguna oposición, partimos, dirigiéndonos a la izquierda. Después de contemplar uno o dos cuerpos en llamas, nos disponíamos a volver, completamente disgustados por la grotesca y horripilante contextura del espectáculo, cuando uno de los bailarines atrajo nuestra atención. Era un leopardo sumamente activo, que se había separado de sus bestias acompañantes acercándose rápidamente a nosotros, pero que gradualmente se situó en un lugar donde las sombras eran más espesas, equidistantes entre dos de las momias llameantes.

Atraídos por la curiosidad lo seguimos, cuando de pronto se precipitó en las sombras que había detrás, a la vez que se erguía y susurraba: «Venid», con una voz que ambos reconocimos como la de Ustane. Sin esperar a consultarme, Leo se volvió, siguiéndola hacia la oscuridad que se extendía más lejos. Yo, sintiendo una gran angustia, fui tras él. El leopardo se deslizó unos cincuenta pasos —una distancia suficiente para apartarse de la luz del fuego y de las antorchas— y entonces Leo se reunió con él o mejor dicho con Ustane.

—Oh, mi señor —la oí susurrar—, ¡al fin te he encontrado! Escucha: mi vida peligra a causa de Ella-la-que-debe-ser-obedecida. Con seguridad el Babuino te ha contado cómo ella me apartó de ti, ¿no es cierto? Te amo, mi señor, y tú eres mío de acuerdo con la costumbre del país. ¡He salvado tu vida! Amor mío, ¿me echarás de tu lado ahora?

—Claro que no —exclamó Leo—; me he estado preguntando dónde te habías ido. Ven y explícale todo a la Reina.

—No, no, ella nos mataría. Tú no conoces su poder… El Babuino, que aquí está, lo sabe, él ha visto. No, sólo hay un camino: si me quieres, debes huir conmigo por las ciénagas ahora mismo. Quizá podamos escapar.

—Por amor de Dios, Leo —comencé, pero ella me interrumpió:

—No, no le escuches. De prisa, debemos damos prisa; la muerte está en el aire que respiramos. Quizá ahora mismo nos esté escuchando.

Sin añadir nada más, ella procedió a respaldar sus argumentos arrojándose en sus brazos. Al hacerlo, la cabeza de leopardo se deslizó dejando al descubierto sus cabellos y entonces vi las tres manchas blancas de dedos en ellos, brillando débilmente a la luz de las estrellas. Una vez más, comprendiendo la desesperada naturaleza de la situación, traté de interponerme, porque sabía que Leo es propenso a la debilidad en cuestión de mujeres, cuando…, ¡horror!, escuché una risita argentina detrás de mí. Giré en redondo: allí estaba Ella en persona y con ella Billali, junto con dos mudos. Balbuceé y casi me caí al suelo, porque sabía que semejante situación podía llevar a una espantosa tragedia, en la cual me parecía sumamente probable que yo fuese la primera víctima. En cuanto a Ustane, separó sus brazos de Leo y se cubrió los ojos con las manos, mientras él, ignorando el horror sumo de la situación, se limitó a enrojecer y a parecer algo tonto, como suele suceder con los hombres atrapados en tal situación.