Lo primero que hicimos Job y yo, después de atender a Leo, fue lavarnos y ponernos ropas limpias, pues las que estábamos usando no las habíamos mudado desde la pérdida del dhow. Afortunadamente, como creo haber dicho, la mayor parte de nuestro equipaje personal había sido empacado en la ballenera y por tanto rescatado y transportado hasta aquí por los porteadores. En cambio se habían perdido todas las provisiones que habíamos comprado para traficar y hacer regalos a los nativos. Casi toda nuestra ropa había sido confeccionada con una franela preencogida y muy fuerte, que yo hallé excelente para viajar por estos parajes. Pese a que una chaqueta Norfolk, una camisa y un par de pantalones sólo pesaban unas cuatro libras (cosa a tener en cuenta en países tropicales, donde cada onza de más pesa sobre el viajero), esta franela abrigaba mucho y ofrecía buena resistencia a los rayos del sol y sobre todo al frío, por lo cual era sumamente apta para los súbitos cambios de temperatura.

Nunca olvidaré el placer del «lavado y frotado» y el de aquellas limpias franelas. Lo único que faltaba para que mi alegría fuese completa era una pastilla de jabón, cosa de la que carecíamos.

Más tarde descubrí que los amahagger, entre cuyos muchos y desagradables defectos no se incluye la suciedad, usaban una especie de tierra quemada para lavarse, la cual, si bien era desagradable al tacto hasta que uno se acostumbraba a ella, constituía un excelente sustituto del jabón.

Una vez vestido, peiné y recorté ligeramente mi negra barba, cuyo estado anterior era por cierto tan desgreñado como para justificar el apodo de «babuino» que me había puesto Billali. Entonces comencé a sentir un hambre fuera de lo común. Por eso no sentí ningún pesar cuando, sin la menor advertencia o rumor, se descorrió la cortina que colgaba a la entrada de mi cueva y otro sirviente mudo —una muchacha esta vez— me anunció por señas inconfundibles —o sea, abriendo la boca y señalando con el dedo hacia adentro— que había algo dispuesto para comer. Por consiguiente la seguí hasta la habitación vecina, a la cual aún no habíamos entrado. Allí encontré a Job, que para su gran turbación, también había sido conducido por otra bella muda. Job nunca olvidaba las insinuaciones que le había hecho la mujer de la vasija incandescente y sospechaba que cada muchacha que se le acercaba tenía similares intenciones.

—Estas jóvenes tienen una manera de mirarle a uno, señor —solía decir para justificarse—, que no calificaría de respetable.

Aquella cámara era dos veces más grande que las cuevas dormitorio y advertí enseguida que originalmente había servido de refectorio y también, probablemente, como cuarto de embalsamar de los Sacerdotes de los Muertos; porque también debo añadir en seguida que estas cavernas excavadas no eran sino vastas catacumbas, donde durante decenas de siglos se habían preservado los restos mortales de la gran raza extinguida cuyos monumentos nos rodeaban, tratados con un arte y un acabado tan perfecto como jamás se pudo igualar. Y allí se habían ocultado para toda la eternidad. A cada lado de esta peculiar cámara de roca había una larga y sólida mesa de piedra de alrededor de tres pies de ancho por tres pies y medio de altura, desbastada en la roca viva, de la cual formaba parte y a la que estaba aún unida por la base. Las mesas estaban ligeramente ahuecadas o curvadas hacia arriba para dejar un espacio a las rodillas de los que se sentasen en el borde de piedra que se había labrado a guisa de banco a los lados de la cueva, a una distancia de unos dos pies de las mesas. Cada una de ellas, además, había sido dispuesta de modo que terminaba debajo de una abertura perforada en la pared de roca para dar paso al aire y a la luz. Examinándolas cuidadosamente, no obstante, observé que había una diferencia entre ellas, que al principio había escapado a mi atención: una de las mesas, situada a la izquierda según se entra a la cueva, había sido usada evidentemente para algo distinto a las comidas. Era una mesa de embalsamar. No cabía duda de ello, al ver las cinco cavidades poco profundas que se dibujaban sobre la piedra de la mesa, todas moldeadas como una forma humana, con un lugar separado para apoyar la cabeza y un pequeño puente para sostener el cuello. Cada depresión era de una medida diferente, como para contener cuerpos de variada estatura, desde hombres adultos completamente desarrollados, hasta niños. A intervalos había pequeños agujeros, destinados a evacuar los fluidos. Por añadidura, por si hiciese falta una confirmación más amplia, no teníamos más que observar las paredes de la cueva para hallar la prueba: allí, esculpidas en torno y tan cercanas y vivas como el día en que fueron terminadas, se veían las representaciones de la muerte: el embalsamamiento y el enterramiento de un anciano de larga barba, probablemente un antiguo rey o señor de aquel país.

El primer cuadro representaba su muerte. Yacía sobre un lecho que tenía cuatro cortos postes curvados en las esquinas, que se remataban en una borla o protuberancia, parecida a las notas musicales escritas. Evidentemente se describía el momento en que expiraba. Agrupados alrededor del lecho, se veían mujeres y niños llorando, las primeras con sus cabelleras sueltas sobre la espalda. La escena siguiente representaba el embalsamamiento del cuerpo, que yacía rígido sobre una mesa con depresiones, semejante a la que teníamos ante nosotros; muy probablemente era la misma mesa. Tres hombres se ocupaban del trabajo: uno lo dirigía, otro sostenía un embudo cuya forma era igual a la de un colador de vino y cuya estrecha embocadura estaba fijada a una incisión en el pecho, sin duda en la gran arteria pectoral; el tercero, entretanto, se montaba a horcajadas sobre el cadáver, sosteniendo en alto una especie de ancho cántaro del cual manaba un fluido vaporoso que se vertía cuidadosamente en el embudo. Lo más curioso de esta escultura era que tanto el hombre del embudo como el que vertía el fluido estaban representados apretándose las narices, ya sea (presumo) a causa del hedor que desprendía el cuerpo o —más probablemente— para evitar los vapores aromáticos del fluido caliente que estaban introduciendo en las venas del hombre muerto. Otro detalle curioso que no puedo explicar es que los tres hombres estaban representados con una banda de tela que envolvía su rostro, con agujeros practicados en ella para los ojos.

La tercera escultura era una representación del entierro del difunto. Allí estaba, rígido y frío, vestido con un manto de lino y yaciendo sobre una losa de piedra igual a aquella donde yo había dormido en el lugar en que nos habían hospedado por primera vez. Ardían lámparas a su cabecera y a sus pies, mientras a su lado habían colocado algunos de los bellos vasos pintados que ya he descrito y que tal vez se suponía que estaban llenos de provisiones. La pequeña cámara estaba llena de plañideras; algunos músicos tañían un instrumento parecido a la lira, mientras cerca de los pies del cadáver estaba de pie un hombre que sostenía una sábana con la cual se disponía a cubrirlo.

Si se observaba a estas esculturas como meras obras de arte, eran tan notables que no creo exagerar al haberlas descrito con tanta extensión. También me impresionaron por su sobresaliente interés como representaciones —probablemente estudiadas con minuciosidad— de los últimos ritos de los muertos, tal como los practicaba este pueblo extinguido por completo. Incluso entonces pensé cuán envidiosos se sentirían ciertos anticuarios de Cambridge que conocía, si tuviera la oportunidad de describirles estos maravillosos restos. Probablemente dirían que estaba exagerando, a pesar de que cada página de esta historia debe de mostrar tantas evidencias internas de su verdad, que sin duda sería prácticamente imposible para mí haberla inventado.

Pero retornemos al relato. Tan pronto como examiné exhaustivamente estas esculturas (creo haber olvidado mencionar que estaban ejecutadas en bajorrelieve), nos sentamos para disfrutar de una excelente carne hervida de cabra, leche fresca y tortas de harina, todo servido en limpios platos de madera.

Una vez que hubimos comido, fuimos a ver cómo se sentía Leo. Billali dijo que ahora debía ir al encuentro de Ella para recibir sus órdenes. Al llegar a la habitación de Leo, hallamos al pobre muchacho en muy mal estado. Había salido de su sopor pero desvariaba, balbuceando algo acerca de una regata en el Cam; además se estaba poniendo violento. En realidad, cuando entramos en el cuarto, Ustane estaba sujetándole. Le hablé y mi voz pareció calmarlo; de todos modos se quedó más tranquilo y pudimos convencerlo de que tragase una dosis de quinina.

Me quedé con él por espacio de una hora quizá… Al menos sé que estaba oscureciendo tanto, que apenas distinguía su cabeza como un resplandor dorado sobre la almohada que habíamos improvisado con un costal cubierto con una manta. Entonces llegó de pronto Billali con aires de gran solemnidad y me informó que Ella en persona se había dignado expresar el deseo de verme… un honor, añadió, que se confería a muy pocos. Creo que quedó un poco horrorizado ante la frialdad con que tomé ese honor, pero el hecho es que yo no me sentía abrumado de gratitud ante la perspectiva de ver a alguna salvaje y morena reina, por más absoluta y misteriosa que fuese, sobre todo porque mi pensamiento estaba totalmente ocupado por el querido Leo, por cuya vida comenzaba a experimentar grandes temores. De todos modos, me levanté para seguirlo y, en cuanto lo hice, mi vista cayó sobre algo brillante que yacía en el suelo y que recogí. Quizá el lector recuerde que junto al trozo de vasija hallado en el arquilla había un modelado escarabajo grabado con una O redonda, un ganso y otro curioso jeroglífico cuyo significado era «Suten se Ra» o sea «Real Hijo del Sol».

Leo había insistido en colocar este escarabajo (que era muy pequeño) engarzado en un pesado anillo de oro como los que se usan para sellar. Era este mismo anillo el que acababa de recoger. Lo había arrojado en el paroxismo de su fiebre y había caído, supongo, al pavimento rocoso. Pensando que si lo dejaba podría perderse, lo deslicé en el dedo meñique y luego seguí a Billali, dejando a Leo con Job y Ustane.

Atravesamos el corredor, cruzamos la caverna parecida a una gran nave y llegamos al corredor correspondiente al otro lado, en cuya boca estaban los guardias apostados como dos estatuas. Cuando nos acercamos, inclinaron sus cabezas en señal de saludo y levantaron sus largos venablos colocándolos transversalmente ante la frente, al igual que habían hecho los jefes de las tropas, al encontrarnos, con sus varas de marfil. Avanzamos entre ellos y nos hallamos en una galería exactamente igual a la que llevaba a nuestros aposentos, sólo que este pasillo, en comparación, estaba brillantemente iluminado. A pocos pasos nos salieron al encuentro cuatro mudos —dos hombres y dos mujeres—, que se inclinaron profundamente y se colocaron a nuestro lado, yendo las dos mujeres delante y los hombres detrás. En este orden proseguimos nuestra procesión y atravesamos varias puertas, de las cuales pendían cortinas semejantes a las que conducían a nuestras habitaciones, y que posteriormente supe que estaban ocupadas por los mudos que servían a Ella. Unos pocos pasos más y llegamos a otra puerta que estaba frente a nosotros y no a la izquierda como las demás. Ésta parecía señalar el final del pasillo. Aquí otros dos guardias vestidos de blanco —o más bien de amarillo— estaban apostados y nos saludaron inclinándose también ante nuestro paso. Luego nos introdujeron en una gran antecámara apartando unas pesadas cortinas. La misma tenía unos cuarenta pies de largo por otros tantos de ancho y en ella había unas ocho o diez mujeres, en su mayoría jóvenes y bien parecidas, con pelo amarillento, que estaban sentadas en cojines trabajando con agujas de marfil en algo que tenía la apariencia de unos bastidores. Estas mujeres también eran sordomudas. En la parte más alejada de este gran aposento iluminado artificialmente había otra puerta cerrada por pesadas cortinas de aspecto oriental, bastante diferentes a las que pendían en las puertas de nuestras habitaciones. Aquí estaban dos muchachas mudas particularmente bellas, que inclinaron sus cabezas hasta el pecho y cruzaron las manos en actitud de humilde sumisión. Cuando nos acercamos, alzaron un brazo y descorrieron las cortinas. Entonces Billali hizo algo extraño. Este anciano caballero de aspecto venerable —porque Billali en el fondo era un caballero— se arrojó al suelo sobre manos y rodillas; en esta indigna posición —con su larga barba arrastrando por el piso— comenzó a reptar hacia el interior de la estancia. Yo lo seguí de pie, en posición normal. Mirándome por encima del hombro, él se dio cuenta.

—Abajo, hijo mío; abajo, Babuino mío; prostérnate sobre manos y pies. Entramos a la presencia de Ella y, si no eres humilde, seguramente te fulminará al verte de pie.

Me detuve, sintiéndome espantado. En verdad, mis rodillas comenzaban a ceder a su propio movimiento; pero la reflexión ayuda. Yo era un inglés y ¿por qué —me preguntaba a mí mismo— tenía que arrastrarme en la presencia de alguna mujer salvaje como si fuese un mono de verdad, tal como lo era en mi apelativo? No quería y no podía hacerlo; es decir, a menos que estuviese absolutamente seguro de que mi vida o mi bienestar dependían de ello. Si de pronto comenzara a arrastrarme sobre mis rodillas tendría que hacerlo siempre y ello sería una flagrante admisión de inferioridad. Por eso, vigorizado por el prejuicio insular contra el «kootooing»[53], que, como la mayoría de nuestros llamados prejuicios, tenía una buena dosis de sentido común, marché osadamente en pos de Billali. Me vi en otra estancia, considerablemente menor que la antecámara, cuyas paredes estaban cubiertas con cortinas de suntuoso aspecto, de factura semejante a las de la puerta y que eran obra —como descubrí ulteriormente— de las mudas que estaban en la antecámara, y que éstas tejían en bandas que después cosían unas con otras. Había también, esparcidos por la estancia, canapés de hermosa madera negra parecida al ébano, incrustada con marfil. El suelo estaba cubierto de tapices o alfombras. En el extremo superior de este aposento había algo que parecía ser una entrada, también cubierta con cortinas, de donde surgían rayos de luz. Excepto nosotros mismos, nadie más había en aquel lugar.

Penosamente y con lentitud el viejo Billali se arrastró por toda la extensión de la caverna, y yo lo seguí andando a grandes pasos, con la mayor dignidad que pude asumir. Pero pienso que fue más bien un fracaso. Para comenzar, no es posible asumir una actitud digna cuando uno va en la estela de un anciano que va contorsionándose sobre su estómago como una serpiente. Además, para avanzar con la necesaria lentitud, yo debía, o bien mantener en el aire una pierna durante varios segundos a cada paso, o hacer una pausa entre cada avance, como María Estuardo, Reina de Escocia, cuando marchaba hacia el cadalso en la pieza de teatro. Billali no era bueno en esto de andar a gatas —supongo que los años pesaban en esto— y nuestro progreso hacia la estancia era un asunto muy lento. Yo iba inmediatamente detrás y a veces estaba tentado de ayudarlo con un buen puntapié. Era sumamente absurdo dirigirse a la presencia de una salvaje realeza a la manera de un irlandés que conduce un cerdo al mercado. Esto es lo que parecíamos y la idea estuvo a punto de hacerme estallar en carcajadas allí mismo. Tuve que contener mi peligrosa tendencia al regocijo indecoroso sonándome la nariz, acción que llenó de horror a Billali, porque me miró por encima del hombro con un rostro lívido, al tiempo que murmuraba: «¡Oh, mi pobre Babuino!»

Al fin llegamos hasta las cortinas y allí Billali se aplastó sobre su estómago, con sus manos extendidas como si estuviese muerto. Yo, no sabiendo qué hacer, me puse a observar la habitación. Pero entonces sentí claramente que alguien me estaba observando desde detrás de las cortinas. No podía ver su persona, pero podía sentir distintamente su mirada penetrante, fuera hombre o mujer; y lo que es más, esto producía un extraño efecto en mis nervios. Estaba atemorizado, no sé por qué. El lugar era poco común, es cierto, y daba una impresión de soledad, a pesar de sus suntuosas colgaduras y el suave resplandor de las lámparas… En realidad, aquellos objetos aumentaban esa soledad, en lugar de disminuirla, como sucede con una calle iluminada por la noche, que tiene un aspecto más solitario que otra en la oscuridad. El silencio era grande en aquel sitio, y allí yacía Billali como un cadáver ante las pesadas cortinas, mientras de ellas parecía surgir un olor a perfume que flotaba hacia la arqueada bóveda. Pasaban los minutos y no había signo alguno de vida, ni se movía la cortina; pero sentía esa mirada fija que me inundaba sin cesar, llenándome de un terror innombrable, hasta que la transpiración me perló la frente.

Por último la cortina comenzó a moverse. ¿Quién podría estar detrás?… ¿Alguna salvaje reina desnuda, una lánguida belleza oriental o una joven dama decimonónica bebiendo el té de la tarde? No tenía la menor idea y no me habría sorprendido ver a cualquiera de las tres. Ya casi estaba más allá de la sorpresa. La cortina se agitó levemente y súbitamente apareció entre sus pliegues una hermosísima mano blanca, blanca como la nieve, con largos y ahusados dedos que terminaban en las uñas más rosadas del mundo. La mano asió la cortina y la mantuvo apartada, en tanto escuchaba una voz, la más suave y argentina que jamás había oído. Me recordaba el murmullo de un arroyuelo.

—Extranjero —dijo la voz en árabe, pero en un árabe mucho más puro y clásico que el que hablaban los amahagger—. Extranjero, ¿por qué estás tan asustado?

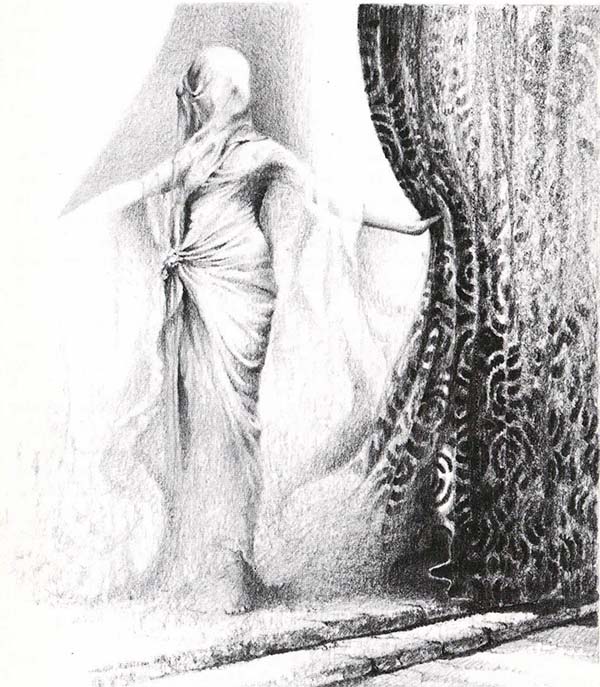

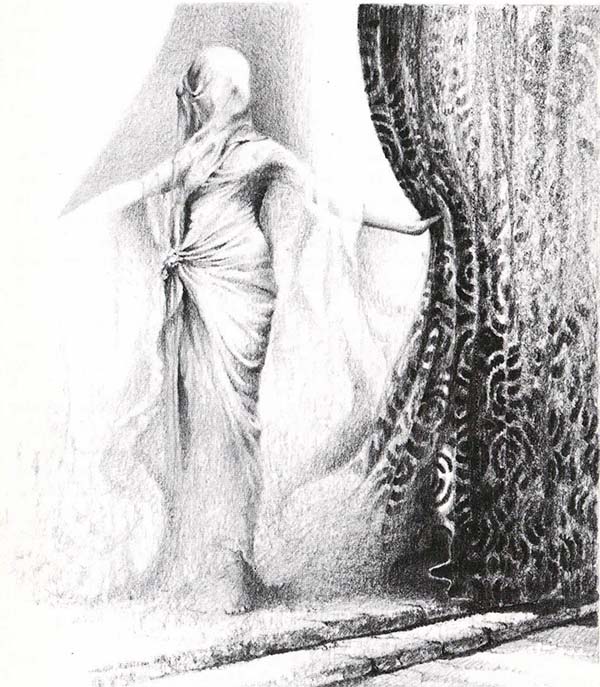

Ahora me congratulo por haber mantenido un claro dominio de mi talante, a pesar de mi terror interno; por tanto estaba poco sorprendido ante la pregunta. Antes de que pudiera resolverme a contestarla, de todos modos, la cortina se descorrió y una alta figura apareció ante nosotros. Digo «una figura» porque no sólo el cuerpo sino también el rostro estaban envueltos en una materia suave, blanca y diáfana como la gasa, de tal suerte que al principio me recordó irresistiblemente a un cadáver envuelto en su mortaja. Aún no sé por qué me asaltó esa idea, teniendo en cuenta que esas envolturas eran tan delgadas, que se podía ver distintamente a través de las mismas el fulgor rosado de la carne. Supongo que se debía a la forma en que estaban colocadas, ya sea accidentalmente o —lo que es más probable— deliberadamente. De todos modos, me sentí aún más atemorizado que nunca ante esta aparición fantasmal; mi cabello comenzó a erizarse sobre mi cabeza como si creciera la sensación de que me hallaba ante la presencia de algo que no era natural. Pude distinguir claramente, sin embargo, que la forma fajada como una momia que estaba ante mí tenía la talla de una alta y encantadora mujer, animada por la belleza en cada centímetro de su cuerpo, con cierta gracia serpentina como nunca he visto igual. Cuando movía una mano o un pie, toda su figura parecía ondular y su cuello no se inclinaba, sino que se curvaba.

—¿Por qué estás tan atemorizado, extranjero? —preguntó otra vez la dulce voz…, una voz que parecía sonsacarme el corazón, como la melodía de una música muy suave—. ¿Es que ahora asusto a los hombres? ¡Entonces es que los hombres ya no son como eran!

Con un leve movimiento de coquetería se volvió y alzó un brazo, como para mostrar todo su encanto y el suntuoso cabello negro como ala de cuervo que manaba en suaves rizos sobre sus vestiduras blancas como la nieve casi hasta sus pies calzados con sandalias.

—Es tu belleza lo que me asusta, oh Reina —respondí humildemente, sin saber muy bien qué decir. Y creo que mientras decía esto escuché al viejo Billali, que aún estaba postrado en el suelo, murmurar:

—Bien, mi Babuino, ¡bien!

—Veo que los hombres aún saben seducir a las mujeres con falsas palabras —replicó ella con una risa que sonaba como lejanas campanillas de plata—. Ah, extranjero, estás atemorizado porque mis ojos exploraban tu corazón; por eso estabas asustado. Como no soy más que una mujer, te perdono la mentira, porque fue dicha con cortesía. Y ahora cuéntame cómo llegaste a esta tierra de los que moran en cavernas…, una tierra de ciénagas, cosas malas y viejas sombras muertas de los difuntos. ¿A quién has venido a ver? ¿Es que tan poco vale la vida para vosotros que la ponéis en el hueco de la mano de Hiya, en la mano de Ella-la-que-debe-ser-obedecida? Dime también cómo sabes la lengua que hablo. Es una lengua antigua, esta meliflua hija del sirio antiguo. ¿Existe aún en el mundo? Has visto que moro entre cavernas y muertos y nada sé de los asuntos de los hombres, aunque es cierto que tampoco me han preocupado. He vivido, oh extranjero, con mis recuerdos y mis recuerdos están en una tumba que mis propias manos cavaron; porque se ha dicho ciertamente que el hijo del hombre forja su propio sendero del mal.

Su hermosa voz tembló y se quebró en una nota tan suave como la de un pájaro del bosque. Súbitamente su vista se detuvo en la figura tendida de Billali y pareció recordar.

—¡Ah! Estás ahí anciano. Cuéntame cómo es que han salido mal las cosas en tu familia. En verdad parece que estos mis huéspedes fueron atacados. Ay, y uno de ellos estuvo a punto de ser asesinado con la vasija ardiente para que luego lo comiesen esos brutos, tus hijos. Y, si los demás no hubieran luchado gallardamente, también habrían muerto; ni aun yo hubiese podido devolverles la vida una vez que ésta abandonase sus cuerpos. ¿Qué significa esto, anciano? ¿Qué tienes que decir en tu favor para que yo no te entregue a los ejecutores de mi venganza?

Su voz creció en su ira y resonó clara y fría contra las paredes de roca. También creí ver relampaguear sus ojos a través de la gasa que los ocultaba. Vi al pobre Billali, un hombre sin miedo según me parecía, estremecerse literalmente de terror ante sus palabras.

—¡Oh Hiya, oh Ella! —exclamó sin levantar su blanca cabeza del suelo—. Oh Ella, que tu grandeza sea misericordiosa, porque yo soy como siempre tu servidor para obedecerte. No hubo designio ni falta de mi parte, oh Ella, fueron esos malvados que se llaman mis hijos. Conducidos por la mujer que tu huésped, el Cerdo, desdeñó, quisieron seguir la antigua costumbre de la tierra y comer al gordo extranjero negro que llegó aquí con estos tus huéspedes, el Babuino y el León, que ahora está enfermo; creían que ninguna palabra tuya había llegado para protegerle también. Pero entonces el Babuino y el León, al ver lo que hacían, mataron a la mujer y a su propio sirviente, para salvarlo del horror de la vasija. Luego estos malvados, ay, estos hijos del Malo que vive en el Pozo, enloquecieron con el anhelo de sangre, saltando a las gargantas del León, el Babuino y el Cerdo. Pero ellos lucharon gallardamente. ¡Oh Hiya! Ellos pelearon como verdaderos hombres y dieron muerte a muchos al defenderse. Entonces llegué yo y los salvé. Luego envié a estos hombres perversos aquí, a Kôr, para que los juzgue tu Grandeza, ¡oh Ella! Y aquí están.

—Ay, anciano, ya lo sé, y mañana me sentaré en la gran sala y haré justicia con ellos, no temas. En cuanto a ti, te perdono, a pesar mío. Trata de cuidar mejor de tu familia. Vete.

Billali se incorporó sobre sus rodilla con sorprendente presteza, inclinó su cabeza tres veces y con su blanca barba barriendo el suelo retrocedió arrastrándose por la estancia tal como había venido, hasta que por fin desapareció, dejándome solo (no sin una pequeña alarma de mi parte) con aquel terrible pero fascinante personaje.