Faltaba cerca de una hora para el ocaso cuando al fin, con infinito alivio de mi parte, emergimos de la gran zona de las ciénagas y entramos en una tierra que ascendía en una sucesión de ondulaciones. Precisamente en la parte más cercana a la cima de la primera ondulación hicimos alto para pasar la noche. Lo primero que hice fue examinar el estado de Leo. Estaba, si aquello era posible, peor que por la mañana. Había surgido un nuevo y penoso síntoma, los vómitos, que habían continuado desde el amanecer. Aquella noche no pude pegar ojo, porque la pasé ayudando a Ustane —que era una de las enfermeras más cariñosas e infatigables que haya visto— en el cuidado de Leo y Job. Por otra parte, el aire era cálido y agradable sin ser demasiado caluroso, y no había mosquitos dignos de mención. Asimismo estábamos por encima del nivel de la bruma del marjal, que se extendía rodeándonos por debajo como el opaco y tétrico manto de humo que cubre una ciudad, iluminado aquí y allá por las errabundas bolas de fuego fatuo[51] que desprendía la ciénaga. Así es que, en comparación, estábamos muy bien fuera de allí.

Al amanecer del día siguiente Leo comenzó a delirar, y se figuraba que estaba dividido en dos mitades. Yo estaba espantosamente angustiado y comencé a imaginar, con una especie de miedo enfermizo, en cuál podría ser el fin de aquel ataque. ¡Ay! Había oído hablar demasiado acerca de cómo estos ataques suelen concluir. Mientras me interrogaba de tal suerte, se acercó Billali y dijo que era necesario partir, porque opinaba que si Leo no llegaba a un sitio donde pudiera estar en reposo y convenientemente atendido dentro de las próximas doce horas, su vida sólo era cuestión de uno o dos días de plazo. No pude sino mostrarme de acuerdo con él, de modo que colocamos a Leo en la litera y partimos, con Ustane caminando a su vera para espantar las moscas y vigilar que no se arrojase al suelo.

Una media hora después de la salida del sol, alcanzamos la cima de la cuesta que ya he mencionado, y entonces se abrió ante nuestros ojos el más hermoso de los panoramas. A nuestros pies se extendía una rica extensión de tierras, con verdes hierbas y encantadores follajes y flores. Al fondo, a una distancia que según pude juzgar era de unas dieciocho millas desde el punto en que nos hallábamos, se levantaba abruptamente de la llanura una enorme y extraordinaria montaña. La base de esta gran montaña parecía consistir en una ladera herbosa, pero elevándose de ella —como puedo afirmar tras una observación posterior— se formaba una tremenda y escarpada pared de roca desnuda que comenzaba a unos quinientos pies sobre el nivel de la llanura y tendría unos mil doscientos o mil quinientos pies de altura. La forma de la montaña (que era sin duda de origen volcánico) era más bien redondeada, pero, como sólo era visible un segmento de su circunferencia, resultaba difícil estimar su tamaño exacto, que era enorme. Más tarde descubrí que ocupaba no menos de cincuenta millas cuadradas de terreno. Nunca había visto algo tan grande e imponente como el espectáculo de aquel gran castillo natural que surgía con solitaria majestad de la superficie de la llanura; y creo que no veré nada igual. Su notable aislamiento se añadía a su imponencia, y sus descollantes riscos parecían besar el cielo. Por lo general, éstos estaban envueltos en nubes, que se extendían en masas aborregadas por encima de sus anchas almenas.

Me senté en mi litera y contemplé esta impresionante y majestuosa visión a través de la llanura. Presumo que Billali también lo advirtió, porque condujo su litera a la vera de la mía.

—¡Mira la casa de Ella-la-que-debe-ser-obedecida! —dijo—. ¿Hubo jamás una reina que tuviese un trono semejante?

—Es maravilloso, padre mío —respondí—, ¿pero cómo entraremos? Esos riscos parecen difíciles de escalar.

—Ya verás, mi Babuino. Observa ahora la senda que está ante nosotros. ¿Qué piensas que es? Tú eres un hombre sabio. Ven, dime qué opinas.

Miré y vi algo que parecía ser la línea de una carretera que se dirigía rectamente hacia la base de la montaña. Había altos taludes a cada lado, destruidos aquí y allá, pero en conjunto muy bien conservados. No pude comprender cuál era su finalidad. Parecía muy extraño que alguien quisiera terraplenar un camino.

—Y bien, padre mío —respondí—. Supongo que es un camino, de otro modo me sentiría inclinado a decir que era el lecho de un río o más bien —añadí observando la extraordinaria rectitud del corte— de un canal.

Billali —quien, entre paréntesis, no había salido mal librado de su inmersión de la víspera— asintió con la cabeza y replicó:

—Estás en lo cierto, hijo mío. Es un canal excavado para extraer el agua por aquéllos que estuvieron en este lugar antes que nosotros. De esto estoy seguro: dentro del círculo rocoso de la montaña adonde nos dirigimos, hubo una vez un gran lago. Pero aquellos que estaban antes que nosotros, por medio de artes maravillosas que desconozco, labraron un paso para las aguas a través de la sólida roca de la montaña, penetrando hasta el lecho del lago. Antes de eso, excavaron el canal que tú ves y que cruza la planicie. Entonces, cuando al fin el agua irrumpió, bajando por el canal que había sido hecho para recibirla, cruzó la llanura hasta que alcanzó las tierras bajas del otro lado de la cuesta y allí, quizá, hizo nacer la ciénaga que hemos atravesado. Luego, cuando el lago quedó desecado, el pueblo de que hablo construyó una poderosa ciudad en su lecho, donde sólo quedan ahora ruinas que con el nombre de Kôr todavía subsisten. Durante muchos siglos labraron las cuevas y pasadizos que podrás ver.

—Así debe ser —respondí—; pero en tal caso, ¿cómo es que el lago no volvió a llenarse con las lluvias y el agua de los manantiales?

—De ningún modo, hijo mío; éste era un pueblo sabio y dejaron un desagüe para mantenerlo despejado. ¿Ves el río a la derecha? —señaló una ancha corriente que serpenteaba por la llanura a unas cuatro millas de distancia—. Ésta es la vía de drenaje y viene a través de la pared de la montaña, donde fue excavado el canal. Al principio, quizá, el agua corría por el canal, pero después el pueblo la desvió y usó aquél como camino.

—¿Y no hay otro lugar por donde se pueda entrar a la gran montaña excepto a través del canal de drenaje? —pregunté.

—Hay un lugar —replicó— por donde el ganado y la gente puede cruzar a pie con mucho trabajo, pero es secreto. Podrías buscarlo durante un año y no lo hallarías. Sólo se usa una vez al año, cuando los hatos de vacas que han estado paciendo en las laderas de las montañas y en esta llanura son conducidos al espacio interior.

—¿Y Ella vive siempre allí? —pregunté—. ¿O algunas veces sale de la montaña?

—No, hijo mío, donde Ella está, allí permanece.

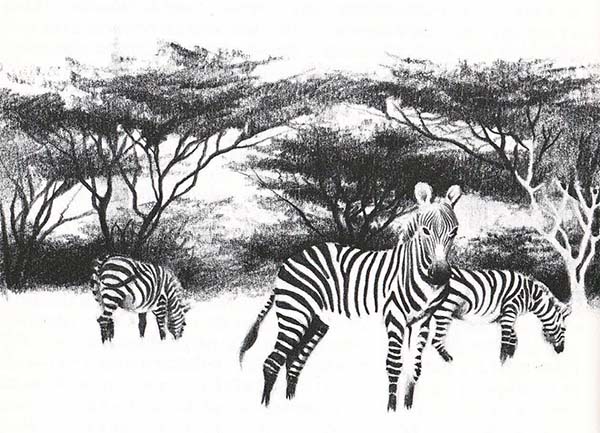

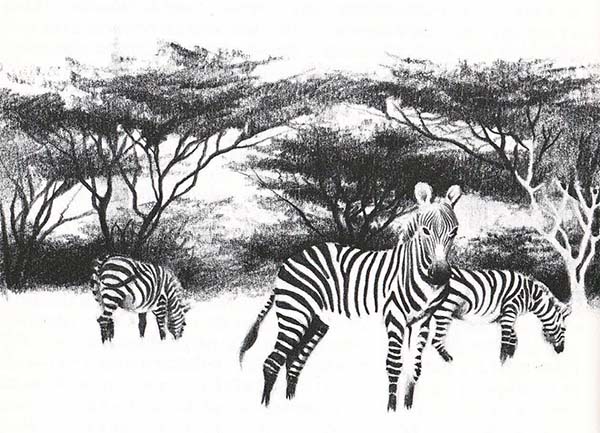

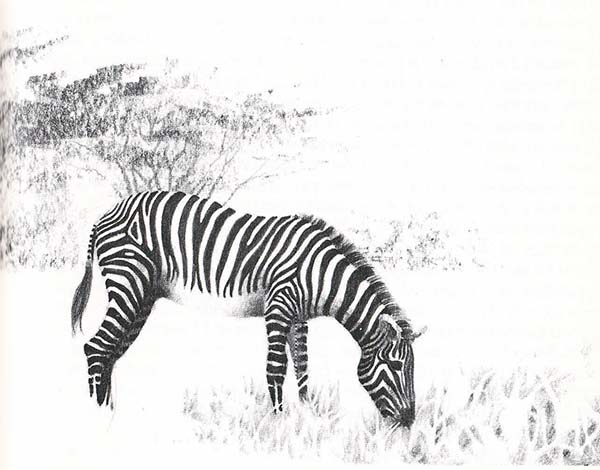

Habíamos entrado ya en la gran llanura y examinaba yo con delectación la variada hermosura de sus flores y árboles semitropicales. Estos últimos crecían solitarios, o a lo sumo en grupos de tres o cuatro. Muchos eran de gran tamaño y pertenecían en apariencia a una variedad de roble perenne. Había también muchas palmeras, algunas de las cuales medían más de cien pies de altura y los más grandes y hermosos helechos arborescentes que jamás haya visto, de los cuales colgaban nubes de enjoyados colibríes y mariposas de grandes alas. Errando entre los árboles o agazapados en la plumosa y larga hierba, había toda clase de animales de caza, desde rinocerontes hasta los más pequeños. Vi un rinoceronte, una gran manada de búfalos, antas, cuaggas[52] y un antílope sable, el más hermoso de todos los gamos, sin mencionar muchas variedades menores de caza y tres avestruces que corrían como blancas nubes arrastradas por una ventisca. La caza era tan abundante, que al fin no me pude contener más. Tenía un Martini deportivo de un solo cañón que llevaba conmigo en la litera, ya que el rifle de tiro rápido era demasiado pesado, y, atisbando un hermoso y corpulento anta que se deslizaba bajo uno de los árboles semejantes al roble, salté de mi vehículo y me arrastré lo más cerca posible de la presa. Me dejó acercarme hasta ochenta yardas y entonces volvió la cabeza y me clavó los ojos, preparándose para huir a la carrera. Preparé el rifle y, apuntando a la parte baja de la espaldilla, hice fuego. Nunca había hecho un disparo más exacto ni una muerte tan perfecta en toda mi corta experiencia como cazador, porque el gran gamo dio un salto en el aire y cayó fulminado. Los porteadores, que habían hecho alto para contemplar la hazaña, dejaron escapar un murmullo de sorpresa, un desacostumbrado cumplido de parte de este pueblo adusto, que nunca parecía sorprenderse ante nada. Parte de la guardia corrió en seguida a descuartizar el animal. Por mi parte, a pesar de que anhelaba echarle una mirada, volví a subir a mi litera como si matar antas fuera una costumbre de toda la vida, pensando que había ganado varios grados en la estimación de los amahagger. Éstos, por su parte, debían considerar todo el asunto como una manifestación de brujería del más alto nivel. En realidad, yo nunca había visto hasta entonces un anta en estado salvaje. Billali me recibió con entusiasmo.

—Es magnífico, Babuino, hijo mío —exclamó—. ¡Magnífico! Eres un gran hombre, a pesar de que eres tan feo. Si no lo hubiera visto, no hay duda de que nunca lo habría creído. ¿Y me habías dicho que me enseñarías a matar de este modo?

—Desde luego, padre mío —dije alegremente—; esto no es nada.

Pero al mismo tiempo me resolví firmemente a que cuando «mi padre» Billali comenzase a disparar, me arrojaría a tierra sin demora o buscaría refugio tras un árbol.

Después de este incidente menor no sucedió ninguna otra cosa digna de mención, hasta que una hora y media antes del crepúsculo llegamos a la sombra de la empinada masa volcánica que ya he descrito. Me resulta casi imposible pintar su torva grandeza tal como se me aparecía cuando mis pacientes porteadores se afanaban a lo largo del lecho del antiguo canal, dirigiéndose hacia el punto en que el farallón de vivo color pardo se alzaba de precipicio en precipicio hasta que su corona se perdía entre nubes. Todo cuanto puedo decir es que me infundió un terror reverente por la intensidad de su solitaria y solemne grandeza. Subimos por la brillante y soleada ladera, hasta que al fin las serpenteantes sombras de arriba se tragaron la claridad; por fin comenzamos a cruzar un paso cortado a pico en la roca viva. Esta obra maravillosa discurría cada vez a mayor profundidad y pienso que miles de hombres durante muchos años deben de haberse empleado para hacerla. En realidad, aún hoy no puedo imaginar cómo pudieron ejecutarla sin la ayuda de la pólvora o la dinamita. Era y es uno de los misterios de esta tierra salvaje. Sólo puedo suponer que estas excavaciones y las vastas cuevas que habían sido labradas en la roca fueron obras públicas del pueblo de Kôr, que vivió aquí en las oscuras y perdidas edades del mundo y —como en el caso de los monumentos egipcios— ejecutadas por el trabajo forzado de decenas de miles de cautivos en el transcurso de un infinito número de siglos. Pero ¿quiénes fueron estas gentes?

Al fin alcanzamos la fachada del precipicio y nos hallamos frente a la boca de un oscuro túnel que me recordó inevitablemente a las obras emprendidas por nuestros ingenieros del siglo diecinueve al tender las líneas del ferrocarril. De este túnel surgía una considerable corriente de agua. En realidad, aunque no creo haberlo mencionado, habíamos seguido esta corriente, que al final se transformaba en el río que ya he descrito serpenteando por la derecha desde el lugar en que comenzaba el tajo en la sólida roca. La mitad de este tajo formaba un canal para la corriente y la otra mitad, que estaba situada en un nivel ligeramente más elevado —ocho pies, quizá—, estaba dedicada a los fines de una carretera. Al final del tajo, sin embargo, la corriente se desviaba hacia la llanura y seguía un canal propio. Ante la boca de la cueva la caravana se detuvo y, mientras los hombres se ocupaban de encender algunas lámparas de arcilla que habían traído consigo, Billali —descendiendo de su litera— me informó cortésmente pero con firmeza que las órdenes de Ella eran que fuéramos vendados, para que no pudiésemos conocer el secreto de los senderos que atravesaban las entrañas de la montaña. A esto asentimos con bastante jovialidad, pero Job (que ya se sentía mucho mejor pese al viaje) manifestó su desagrado, sospechando según creo que aquello no era sino un paso preliminar para que le colocaran la vasija ardiente en la cabeza. No obstante, se sintió algo reconfortado cuando yo le hice notar que no había vasijas calientes a mano y, por lo que sabía, tampoco fuego para calentarlas. En cuanto al pobre Leo, después de haberse vuelto repetidas veces durante horas, había caído —para mi profundo agradecimiento— en un sueño o sopor (no sé cuál de los dos) y por lo tanto no hacía falta vendarle los ojos. El vendaje se ejecutó envolviendo alrededor de la cabeza un trozo de aquella tela amarillenta que utilizan para hacer sus vestidos los amahagger que condescienden en llevar alguna vestidura. Esta tela, como descubrí más tarde, la tomaban de las tumbas y no era, como supuse al principio, de manufactura nativa. El vendaje fue anudado en la parte posterior de la cabeza y luego llevado por debajo hasta que las puntas se amarraban bajo el mentón, para evitar que resbalasen. Entre paréntesis, también fue vendada Ustane, no sé por qué, a menos que temiesen que ella nos comunicase los secretos de la ruta.

Ejecutada esta operación, partimos una vez más. Pronto el eco despertado por el paso de los porteadores y el ruido creciente del agua, producido por la reverberación en un espacio confinado, me hicieron comprender que estábamos penetrando en las entrañas de la gran montaña. El saber que éramos empujados al interior del muerto corazón de la roca, ignorando hacia dónde íbamos, era una sensación aterradora. Pero a estas alturas ya me estaba habituando a las sensaciones aterradoras, y estaba preparado para cualquier cosa. Por tanto me quedé quieto, escuchando los pesados pasos de los porteadores y el torrente del agua, mientras trataba de creer que me estaba divirtiendo. Entonces los hombres prorrumpieron en el melancólico canturreo que había oído la primera noche, cuando nos capturaron en la ballenera. El efecto producido por sus voces era muy curioso y casi indescriptible. Después de un tiempo el aire se tornó excepcionalmente pesado y enrarecido, tanto, que realmente pensé que íbamos a sofocarnos, hasta que a cierta distancia la litera hizo un abrupto giro, luego otro y otro, mientras cesaba el rumor del agua. Después el aire volvió a ser fresco, pero las vueltas prosiguieron hasta que yo, vendado como estaba, me sentí completamente mareado. Traté de hacer un plano de aquellos giros en mi mente, para el caso de que fuera necesario escapar por esta ruta, pero no hace falta decir que fracasé por completo. Así pasó una media hora más o menos y de pronto advertí que estábamos otra vez al aire libre. Pude ver la luz a través de mis vendas y sentí la frescura del aire en mi rostro. A los pocos minutos, la caravana hizo alto; oí a Billali que ordenaba a Ustane que se quitase el vendaje e hiciera lo propio con los nuestros. Sin esperar sus cuidados, desaté el nudo del mío y miré alrededor.

Como había imaginado, habíamos atravesado el precipicio y estábamos ahora en el lado más alejado e inmediatamente debajo de su cara saliente. Lo primero que advertí fue que el farallón no era tan alto visto desde cerca; no tan alto quería decir unos quinientos pies, lo cual probaba que el lecho del lago —o más bien el fondo del antiguo cráter donde nos encontrábamos— estaba muy por encima del nivel de la llanura circundante. Por lo demás, nos hallábamos en una cuenca rodeada por enormes rocas, no muy diferente del lugar donde habíamos acampado por primera vez, solo que diez veces mayor. En realidad sólo pude descubrir la torva línea de los riscos opuestos. Una gran porción de la llanura así encerrada por la naturaleza estaba cultivada y resguardada con muros de piedra colocados allí para que las vacas y cabras, que formaban grandes rebaños, no destruyeran los jardines. Aquí y allá crecían grandes montículos de hierba, y algunas millas más lejos, hacia el centro de la planicie, me pareció distinguir el contorno de unas ruinas colosales. No pude observar nada más por el momento, porque fuimos rodeados instantáneamente por una multitud de amahagger, parecidos en todo a aquellos con los que ya estábamos familiarizados. Aunque hablaban poco, se apiñaron tan estrechamente a nuestro alrededor, que obstaculizaron la visión de quienes, como nosotros, yacíamos en una litera. De pronto, una cantidad de hombres armados dispuestos en compañías llegaron corriendo donde estábamos, mandados por oficiales que sostenían varitas de marfil en sus manos. Por lo que pude descubrir, habían surgido del frente del precipicio como hormigas de sus madrigueras. Estos hombres, así como sus oficiales, llevaban vestiduras añadidas a las acostumbradas pieles de leopardo y, como había sospechado, formaban la escolta de la mismísima Ella.

Su jefe se aproximó a Billali, lo saludó colocando su vara de marfil transversalmente sobre la frente y luego hizo algunas preguntas que no pude entender. Habiéndole contestado Billali, todo el regimiento se volvió, marchando a lo largo del farallón, mientras nuestra caravana de literas seguía sus pasos. Tras haber avanzado así una media milla, hicimos alto una vez más frente a la boca de una tremenda cueva, que medía unos sesenta pies de alto por ochenta de anchura. Aquí descendió finalmente Billali, y nos invitó, a Job y a mí, a hacer lo propio. Leo, naturalmente, estaba demasiado enfermo para hacer algo semejante. Obedecí y entramos en la gran cueva, donde la luz del sol poniente penetraba hasta una cierta distancia. Donde la luz diurna no llegaba, el lugar estaba débilmente iluminado con lámparas que parecían extenderse hasta una distancia inconmensurable, como las luces de gas en una calle vacía de Londres. Lo primero que advertí fue que los muros estaban cubiertos de esculturas en bajorrelieve, en su mayor parte similares a las que ya he descrito en los vasos —escenas de amor sobre todo, luego episodios de caza, ejecuciones y la tortura de los criminales mediante la colocación de una vasija sobre la cabeza, presumiblemente calentada al rojo, revelando así de dónde nuestros huéspedes habían extraído su placentera práctica—. Había muy pocas escenas de batalla, pero muchas de duelos; hombres corriendo y luchando. Este hecho me indujo a creer que este pueblo no estaba demasiado expuesto a ataques de enemigos exteriores, tanto por el aislamiento de su posición como a causa de su notable poderío. Entre las figuras había caracteres esculpidos en columnas de piedra cuya naturaleza era completamente nueva para mí. Sea como fuere, no eran griegos, egipcios, hebreos ni asirios: de esto estaba seguro. Se parecían más a la escritura china que a cualquiera otra que yo haya conocido. Cerca de la entrada de la cueva, tanto las figuras como la escritura se hallaban desgastadas, pero más lejos se las veía tan absolutamente frescas y perfectas como el día en que el escultor había cesado de trabajar en ellas.

El regimiento de guardias no traspasó la entrada de la cueva, donde formaron fila para dejarnos pasar. Al entrar al lugar, sin embargo, fuimos recibidos por un hombre vestido de blanco, que se inclinó humildemente pero sin decir palabra, lo cual no tenía nada de extraño, pues, como supimos después, era sordomudo.

Situada en ángulo recto respecto a la gran caverna, a unos veinte pies de distancia de la entrada, se abría una cueva más pequeña o una galería muy ancha, que había sido excavada en la roca tanto a la derecha como a la izquierda de la cueva mayor. Frente a la galería situada a nuestra izquierda se hallaban dos guardias, y de esta circunstancia deduje que debía de ser la entrada a los aposentos de Ella. La boca de la galería de la derecha estaba sin guardia y el mudo indicó que debíamos ir por ella. Caminando unas pocas yardas por este pasaje, que estaba iluminado por lámparas, llegamos a la entrada de una cámara que tenía colgada en su puerta una cortina hecha de una materia herbosa, similar a las esteras de Zanzíbar por su aspecto. El mudo la descorrió con otra profunda reverencia y nos introdujo en un aposento de buen tamaño, excavado, como era habitual, en la roca sólida; pero iluminado, para mi gran alivio, por medio de un tragaluz perforado en la pared del precipicio. En esta habitación había una cama de piedra, vasijas llenas de agua para lavarse y pieles de leopardo bellamente curtidas a guisa de cobertores.

Aquí dejamos a Leo, que todavía dormía pesadamente, y Ustane se quedó a su lado. Advertí que el mudo le lanzaba una aguda mirada, como diciendo: ¿Quién eres tú y por orden de quién has venido aquí? Luego nos condujo a otra habitación similar, donde se quedó Job, y a otras dos que fueron ocupadas respectivamente por Billali y por mí.