Saqué la arquilla y la puse sobre la mesa; entonces, en medio del más perfecto silencio, introduje la extraña llave de plata y la moví a uno y otro lado, hasta que la cerradura cedió y la arquilla se abrió ante nosotros. Estaba llena hasta los bordes de un cierto material desmenuzado de color castaño, más parecido a una fibra vegetal que al papel, y cuya naturaleza nunca he podido descubrir. Lo removí cuidadosamente hasta una profundidad de unas tres pulgadas, hasta descubrir una carta encerrada en un sobre de aspecto moderno, cuya escritura era la de mi difunto amigo Vincey. Estaba así dirigida:

«A mi hijo Leo, si vive para abrir esta arquilla».

Tendí la carta a Leo, que echó una ojeada al sobre y luego lo puso sobre la mesa, mientras me sugería que siguiese vaciando la arquilla.

El siguiente objeto que encontré fue un pergamino cuidadosamente enrollado. Lo desenrollé, y al ver que también estaba escrito por Vincey y encabezado: «Traducción del manuscrito griego uncial[16] del fragmento de vasija», lo puse junto a la carta. Luego seguía otro antiguo rollo de pergamino, que se había puesto amarillo y arrugado por el paso de los años. También lo desenrollé. Parecía una traducción del mismo original griego, pero en latín y letras góticas, y que a primera vista me pareció que se remontaba a los comienzos del siglo XVI por su estilo y caracteres. Inmediatamente debajo de este rollo yacía algo duro y pesado, envuelto en un lienzo amarillo, que reposaba sobre otra capa de la materia fibrosa. Lenta y cuidadosamente desenvolvimos el lienzo, apareciendo a la vista un fragmento de una vasija o tiesto muy grande, indudablemente muy antigua, de un color amarillo sucio. El fragmento, a mi juicio, había formado parte de una ánfora ordinaria, de tamaño mediano. Por lo demás, medía diez pulgadas y media de largo por siete de anchura, con un cuarto de pulgada de espesor. El lado convexo, que yacía sobre el fondo de la caja, estaba densamente cubierto por una escritura en caracteres griegos unciales tardíos. Estaban borrados aquí y allá, pero en su mayor parte eran perfectamente legibles; la inscripción había sido ejecutada con el mayor cuidado, sin duda por medio de una pluma de caña, como la que solían usar los antiguos. No debo olvidar mencionar que, en alguna edad remota, este maravilloso fragmento se había roto en dos partes, y que había sido pegado por medio de cemento y ocho largos remaches. También había numerosas Inscripciones en el lado interior, pero éstas eran de carácter más errático, y evidentemente habían sido hechas por manos diferentes en diferentes épocas. De ellas y de lo escrito en el pergamino me propongo hablar luego.

—¿Hay algo más? —preguntó Leo, en una suerte de nervioso susurro.

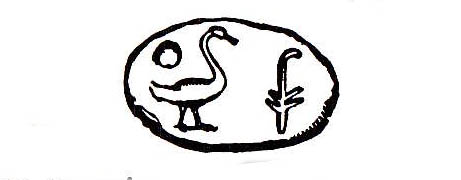

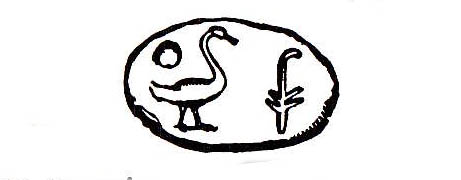

Tanteé el interior y extraje algo duro, envuelto en un pequeño envoltorio de lienzo. Al abrirlo, hallamos primero una miniatura muy bella, hecha de marfil, y en segundo lugar un pequeño scarabaeus[17] de color chocolate, grabado así:

cuyos símbolos, como averiguamos después, significaban «Suten se Ra», que podría traducirse como «Real Hijo de Ra, o del Sol». La miniatura era un retrato de la madre griega de Leo… Una encantadora beldad de ojos oscuros. En su parte posterior se leía, con letra del pobre Vincey: «Mi amada esposa».

—Esto es todo —dije.

—Muy bien —contestó Leo, depositando sobre la mesa la miniatura, que había estado contemplando afectuosamente—; y ahora leamos la carta —y sin más rodeos rompió el sello, leyendo lo que sigue:

—«Leo, hijo mío: Cuando abras esta carta, si vives lo suficiente para hacerlo, habrás alcanzado la edad viril y yo estaré muerto desde hace mucho tiempo, absolutamente olvidado por casi todos los que me conocieron. Al leerla, recuerda que he existido y, por todo lo que se sabe, puede que aún exista; y que desde aquí, a través de esta unión de pluma y papel, estrecho tu mano a través del golfo de la muerte y mi voz te habla desde el silencio de la tumba. A pesar de que estoy muerto y tu mente no guarda memoria de mí, aun así estoy contigo en esta hora en que me estás leyendo. Desde tu nacimiento hasta este día, he visto pocas veces tu rostro. Perdóname esto. Tu vida suplantó la de una mujer que yo amaba más de lo que las mujeres suelen ser amadas, y la amargura de ese hecho aún perdura. De haber vivido más, habría dominado este disparatado sentimiento, pero no estoy destinado a vivir. Mis sufrimientos físicos y mentales son superiores a mí, y cuando se hayan completado algunas pequeñas disposiciones que he tomado para tu futuro, tengo la intención de ponerles término. Quiera Dios perdonarme si yerro. De todos modos sólo podría vivir un año más, en el mejor de los casos».

—Entonces se suicidó —exclamé—. Lo había pensado.

—«Y ahora —Leo siguió leyendo, sin replicar— ya basta de hablar de mí. Lo que haya que decir te pertenece a ti, que vives, y no a mí, que estoy muerto y casi tan olvidado como si nunca hubiese existido. Holly, mi amigo (a quien, si acepta la misión, es mi intención confiarle tu custodia), te debe de haber contado algo de la extraordinaria antigüedad de tu raza. En el contenido de esta arquilla hallarás suficientes pruebas. La extraña leyenda que hallarás inscrita en el ánfora por tus remotos antepasados me fue comunicada por mi padre en su lecho de muerte y cobró una fuerte influencia en mi imaginación. Cuando sólo tenía diecinueve años de edad, decidí (como para su infortunio hizo uno de nuestros antepasados en tiempos de la reina Isabel[18]) investigar su verosimilitud. No voy a extenderme ahora en todo lo que me sucedió. Pero esto lo vi con mis propios ojos. En la costa africana, en una región hasta ahora inexplorada, a cierta distancia al norte del lugar donde el Zambeze desemboca en el mar, hay un promontorio en cuyo extremo se alza un pico cuya forma se parece a la cabeza de un negro, similar a la que menciona el manuscrito. Desembarqué allí y supe de labios de un nativo errante (que había sido expulsado de su tribu a causa de algún crimen que había cometido) que muy lejos, en el interior, había grandes montañas en forma de taza y cavernas rodeadas por inconmensurables ciénagas. Supe también que el pueblo que allí vivía hablaba un dialecto árabe y estaba gobernado por una hermosa mujer blanca que rara vez era vista por ellos, pero de la cual se contaba que tenía poder sobre todas las cosas vivas y muertas. Dos días después averigüé que el hombre había muerto de fiebres contraídas al cruzar las ciénagas, mientras yo mismo me vi forzado, por falta de provisiones y por los síntomas de la enfermedad que más tarde me postró, a retornar nuevamente a mi dhow[19].

«Acerca de las aventuras que me sucedieron después no es necesario que hable. Naufragué en la costa de Madagascar y fui rescatado unos meses más tarde por un barco inglés que me condujo a Adén, desde donde salí para Inglaterra con la intención de proseguir mi búsqueda tan pronto como hubiese hecho los preparativos necesarios. Durante mi viaje me detuve en Grecia y allí, pues omnia vincit amor[20], conocí a tu querida madre y la desposé. Allí naciste tú y ella murió. Entonces fue cuando me asaltó mi última enfermedad y retorné aquí para morir. Pero aún esperaba contra toda esperanza y me puse a la tarea de aprender el árabe con la intención de volver, si mejoraba, a la costa de África, para resolver el misterio cuya tradición había vivido tantos siglos en nuestra familia. Pero no obtuve mejoría alguna, y en cuanto a mí concierne la historia ha terminado.

»Para ti, hijo mío, la historia no ha terminado todavía, y yo te entrego con ésta los resultados de mi labor, junto con las pruebas hereditarias de sus orígenes. Mi intención es proveer para que éstas no sean puestas en tus manos hasta que hayas alcanzado una edad en que seas capaz de juzgar por ti mismo si eliges investigar aquello que, si es verdadero, debe ser el misterio más grande del universo, o si lo pones a un lado como una fábula vana que tuvo su origen en el cerebro perturbado de una mujer.

»Yo no creo que sea una fábula; creo que, si esto puede ser redescubierto, hay un lugar donde las fuerzas vitales del mundo son visibles. La vida existe; ¿por qué no podrían existir entonces los medios para prolongarla eternamente? Pero no deseo prejuiciarte en relación con este asunto. Lee y juzga por ti mismo. Si te inclinas a emprender la búsqueda, he tomado las providencias necesarias para que no te falten medios. Si, por otra parte, llegas a la conclusión de que todo es una quimera, te conjuro entonces a que destruyas el ánfora y manuscritos y hagas que la causa de estas perturbaciones sea suprimida para siempre de nuestra estirpe. Quizá sea lo mejor. Lo desconocido es con frecuencia identificado con lo terrible, y no, como puede inferirse del proverbio, porque la superstición sea inherente al hombre, sino debido a que muy a menudo es verdaderamente terrible. El que ose desafiar las vastas y secretas fuerzas que animan al mundo puede muy bien caer víctima de ellas. Y si el fin es alcanzado, si al fin emerges de la prueba habiendo obtenido la belleza y la juventud eterna, desafiando al tiempo y al mal, elevándote sobre la natural decadencia de la carne y el intelecto, ¿quién podrá decir si el pavoroso cambio trae la felicidad? Elige, hijo mío, y que el poder que rige todas las cosas y que dice “hasta aquí puedes llegar, y hasta aquí puedes aprender”, te conduzca hacia tu propia felicidad y la felicidad del mundo, al cual, por cierto, en el caso de que tengas éxito, podrías algún día gobernar, por la pura fuerza de una acumulada experiencia. ¡Adiós!»

Así terminaba bruscamente la carta, que no estaba fechada ni firmada.