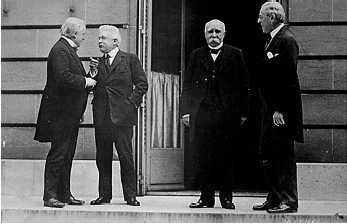

El británico Lloyd George, el italiano Orlando, el francés Clemenceau y el estadounidense Wilson; los «cuatro grandes» encargados de tomar las decisiones importantes del Tratado de Versalles.

Las consecuencias políticas del conflicto de 1914-18 fueron trascendentales. El orden mundial sufrió un cambio espectacular.

Cuatro grandes imperios y sus respectivas dinastías —los Hohenzollern en Alemania, los Habsburgo en Austria-Hungría, los Romanov en Rusia y los Vahdeddin en Turquía— habían desaparecido.

Francia y Gran Bretaña se encontraban exhaustas tras cuatro años de guerra. Tan solo Estados Unidos salía de la guerra más fuerte que cuando había entrado, convertida en gran potencia mundial. Japón también había ganado confianza en sí misma y estaba dispuesta a iniciar una política expansionista en Asia y el Pacífico.

Pero con el armisticio del 11 de noviembre de 1918 no llegó la paz a Europa. Los rusos continuarían enzarzados en una guerra civil entre bolcheviques y rusos blancos, apoyados por las potencias occidentales. Este enfrentamiento acabaría en 1921 con la victoria del Ejército Rojo, consolidándose así el régimen comunista. Pero no todo habían sido éxitos para los bolcheviques; en abril de 1920, Polonia había lanzado un ataque contra Rusia, reclamando unos territorios con mayoría de población polaca. Los rusos cedieron a las exigencias polacas, pero el conflicto continuaría latente.

La inestabilidad también estaba extendida por toda Europa Oriental. Los estados surgidos de la desmembración del Imperio austrohúngaro —Austria, Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría y Polonia— no contenían grupos étnicos homogéneos, por lo que nacían incubando el germen del enfrentamiento mutuo. Sus gobiernos desconfiaban unos de los otros, y las políticas nacionalistas agresivas que llevaban a cabo no favorecían el necesario entendimiento para el progreso común.

Las nuevas corrientes políticas vendrían a añadir aún más carga explosiva al polvorín en que Europa se estaba convirtiendo por momentos. En Italia, los camisas negras de Benito Mussolini emprendieron la Marcha sobre Roma el 28 de octubre de 1922, haciéndose con el poder. El triunfo del fascismo en Italia impulsaría otros movimientos similares en Alemania, Hungría o Rumanía.

La actitud de las potencias vencedoras tampoco ayudó a construir una Europa en paz y armonía. La conferencia de paz se abrió en París en enero de 1919, pero en la mesa de negociaciones solo pudieron sentarse los vencedores. Aunque eran treinta los países admitidos en las conversaciones, las decisiones importantes fueron tomadas por los «cuatro grandes»: el norteamericano Woodrow Wilson, el británico Lloyd George, el francés Georges Clemenceau y el italiano Vittorio Orlando.

El británico Lloyd George, el italiano Orlando, el francés Clemenceau y el estadounidense Wilson; los «cuatro grandes» encargados de tomar las decisiones importantes del Tratado de Versalles.

El Tratado de Versalles, firmado en julio de 1919, levantó un resentimiento en Alemania difícil de contener. Reducidas sus fronteras y su ejército —limitado a 100.000 efectivos y 4.000 oficiales, sin posibilidad de dotarse de tanques y aviones—, desposeída de sus colonias, condenada a pagar cuantiosas reparaciones de guerra y —lo más doloroso— obligada a admitir su responsabilidad en el estallido de la guerra, Alemania se consideró víctima de una injusticia histórica de la que sabría aprovecharse el partido nazi de Hitler para ganar adeptos[30]. La leyenda de la «puñalada por la espalda», por la que el Ejército alemán no había sido vencido en los campos de batalla, sino por los sectores derrotistas de la población, fue abriéndose paso, renaciendo así el militarismo prusiano.

Por otro lado, la cortedad de miras de Francia, con su contraproducente insistencia en el cobro de las reparaciones pese a la fuerte crisis económica que sufría Alemania, condenó al bienintencionado régimen democrático de la república de Weimar y abonó el terreno para la irrupción del nazismo, concediéndole argumentos para su posterior política internacional agresiva.

Otra disposición del Tratado de Versalles, la creación de la Sociedad de Naciones, pretendía promover el diálogo entre los pueblos y mediar en los conflictos. Desde su nacimiento, el 10 de enero de 1920, este organismo internacional, con sede en Ginebra, se vio incapaz de cumplir el papel que se le había encomendado, al prevalecer los intereses nacionales de sus miembros por encima de la búsqueda de una paz permanente. Además, al no disponer de medios militares, sus resoluciones estaban condenadas a quedarse en una declaración de buenas intenciones.

El primer golpe sufrido por este organismo vino precisamente de Estados Unidos, cuyo presidente había promovido su constitución. La opinión pública norteamericana regresó a las posiciones aislacionistas y eligió en los comicios presidenciales de 1920 al candidato republicano, Warren Harding, contrario a la política seguida por el demócrata Wilson. La consecuente salida de Estados Unidos de la Sociedad de Naciones dañó el prestigio de este foro internacional. Igualmente, la exclusión inicial de Alemania, Turquía y la Unión Soviética le restaría representatividad, pese a que estas potencias se incorporarían posteriormente.

Tras el Tratado de Versalles se firmarían cuatro tratados más, con las restantes Potencias Centrales. El Imperio austríaco se vería reducido a una minúscula república con la firma en septiembre de 1919 del Tratado de Saint Germain-en-Laye. En noviembre de ese mismo año sería Bulgaria la que vería menguado su territorio con el Tratado de Neuilly, a favor de Yugoslavia, Grecia y Rumanía. La inestable situación de Hungría se vería regulada por el Tratado de Trianon, en junio de 1920.

Finalmente, el Tratado de Sèvres repartiría en agosto de 1920 los despojos del Imperio otomano entre Francia e Inglaterra. Pero lo que las potencias occidentales no sabían es que este tratado se convertiría en un inagotable generador de conflictos, cuyas consecuencias son bien patentes casi un siglo más tarde. Siria y Líbano pasaban a manos francesas, mientras los británicos iban a administrar Palestina y Mesopotamia. La Declaración de Balfour de noviembre de 1917, por la que se establecía un Hogar Nacional Judío, introducía un nuevo factor de desestabilización en este complicado mosaico; en las dos décadas siguientes, medio millón de judíos llegarían a Palestina, lo que levantaría ampollas entre los árabes, resentidos por el incumplimiento de las promesas británicas de un estado árabe independiente.

Sèvres establecía también una Armenia independiente, con lo que se pretendía resarcir al pueblo armenio del genocidio sufrido a manos de los turcos. No obstante, el principal valedor de esta decisión, Estados Unidos, había virado hacia el aislacionismo, lo que fue aprovechado en septiembre de 1920 por los turcos para, con la complicidad de los rusos, entrar en la nueva república armenia y conquistarla en seis semanas. La causa kurda tampoco encontró un valedor internacional; en Sèvres se les había concedido la autonomía y el derecho a separarse de Turquía, pero en este aspecto el tratado también pasó a ser papel mojado.