Las tropas alemanas se ponen en marcha para llevar a cabo la que tenía que ser la última y victoriosa ofensiva. Era la Operación Michael, impulsada por el general Ludendorff.

Con los austríacos atascados en su campaña contra Italia, y ante la amenaza de la llegada masiva de refuerzos procedentes de Estados Unidos, Alemania debía pensar muy bien su próximo movimiento. Ahora contaba con las tropas liberadas del frente oriental tras la defección de Rusia, pero la población germana estaba exhausta y no podía seguir manteniendo por mucho más tiempo el esfuerzo de guerra. El bloqueo marítimo impedía la llegada de alimentos desde el exterior, y la cosecha de cereal había caído a la mitad desde 1913. En 1917 habían surgido las primeras quejas expresadas públicamente, pero a principios de 1918 comenzarían a extenderse las huelgas en protesta por la hambruna.

Poco más se le podía exigir al pueblo alemán, que no solo había afrontado los sacrificios de la escasez de alimentos, sino que había pagado también un exorbitante precio en forma de sangre. Muchas familias habían perdido uno o varios miembros en el frente, y los mutilados de guerra comenzaban a ser un elemento omnipresente en las ciudades germanas. Ante esta situación, el parlamento alemán, el Reichstag, aprobó una moción a favor de una paz negociada. A esta demanda no era ajeno el temor a un contagio de la revolución bolchevique, que ya presentaba sus primeros síntomas con la creación, por parte de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, de la Liga Espartaquista, de carácter comunista.

Sin embargo, la presión que podía ejercer el Reichstag era mínima, puesto que su función era meramente decorativa en un régimen que era en realidad una dictadura militar dirigida por Hindenburg y Ludendorff. Pero los militares teutones no ignoraban la tensa situación social que, en caso de estallar, amenazaba con hacer saltar por los aires todo el sistema, con incalculables consecuencias. Así pues, había que actuar, y hacerlo rápidamente.

El primer esfuerzo debía estar dirigido a evitar la derrota como fuera, ya que sus efectos eran en ese momento tan impredecibles como inquietantes. Si se quería tener alguna opción de ganar la guerra, era necesario lanzar una gran ofensiva, la última, antes de que comenzase a llegar el contingente estadounidense. Pero, naturalmente, existía un enorme riesgo si se malograba ese ataque. Así que Alemania se iba a jugar su destino a una sola carta, en un todo o nada que podía llevarla a la victoria o a la derrota.

Lo que no alcanzaron a ver los dirigentes alemanes fue que en ese momento no se estaba jugando una partida de cartas, sino más bien una partida de ajedrez, en la que el Imperio germano se encontraba en la desesperada posición del rey ahogado. Cualquier movimiento que realizaran con esta ficha comportaba un jaque mate. Su última ofensiva no podía desarrollarse bajo las pautas de la guerra de movimientos del verano de 1914 que les había llevado a las puertas de París, lo que dificultaba enormemente el alcanzar la deseada victoria decisiva. Pero optar por una estrategia puramente defensiva era también una decisión suicida, pues el factor tiempo corría a favor de los Aliados, cada día más fuertes.

En ese momento, la única salida posible para Alemania hubiera sido una apuesta decidida por alcanzar un armisticio, siguiendo las directrices recomendadas por el Reichstag. Franceses y británicos, cansados por las costosas ofensivas de 1917, quizás se hubieran mostrado receptivos ante una oferta de paz, pero el alto mando alemán, imbuido de su fanático militarismo, ni tan siquiera contemplaba esta posibilidad.

Ludendorff es el encargado de diseñar la gran ofensiva final.

En privado reconoce que, en el momento en el que las fuerzas estadounidenses estén desplegadas, la guerra estará irremediablemente perdida. Así que su plan es golpear primero. El traslado al frente occidental de 70 divisiones procedentes de Rusia, además de otras unidades procedentes de la Galitzia polaca o del frente italiano, supone disfrutar de una momentánea superioridad numérica, que es la que Ludendorff quiere aprovechar. Por estos medios, los ejércitos alemanes en el oeste se han reforzado con cerca de 570.000 hombres.

El plan de Ludendorff denota una gran astucia. Al estar al corriente de las diferencias entre los británicos y los franceses, decide explotarlas en su beneficio. Decide irrumpir en el sector de engarce entre ambos ejércitos, los casi 85 kilómetros entre Arras y La Fère, en el río Oise. Él sabe que los británicos darán prioridad a la defensa de los puertos del canal, mientras que los franceses prestarán más atención a la defensa de París. Los alemanes golpearán en ese sector, penetrando en forma de cuña y empujando a los británicos hacia el norte, mientras que otra línea de ataque hará lo propio con los franceses hacia el sur. Encabezando el ataque estarán los grupos de asalto que tan buen resultado han dado en la última fase de la lucha en Rusia. Tienen la misión de adentrarse profundamente en las líneas enemigas, sorteando las fortificaciones y nidos de ametralladora, sin detenerse a esperar refuerzos y abriendo así el camino al grueso de las tropas. La ofensiva recibe el nombre en clave de Operación Michael, aunque también se la conocerá como la Kaiserschlacht (la batalla del Káiser).

Precedida por un bombardeo artillero en el que participaron 6.000 cañones, se lanza la ofensiva el 21 de marzo, tomando completamente por sorpresa a los Aliados gracias, en parte, a una espesa niebla matutina que oculta el avance alemán. Pero el ataque no se desarrolla como ha previsto Ludendorff; el avance al norte del Somme es contenido por los británicos, aunque al sur del río los alemanes sí que logran importantes avances. Aun así, Ludendorff no apuesta por poner todo el énfasis en esta progresión y persiste en intentar romper también el frente por el norte, iniciando al mismo tiempo un ataque contra Amiens. Al final, todo el ataque en el Somme queda detenido, pero las conquistas territoriales son las más grandes en el frente occidental desde 1914.

Las tropas alemanas se ponen en marcha para llevar a cabo la que tenía que ser la última y victoriosa ofensiva. Era la Operación Michael, impulsada por el general Ludendorff.

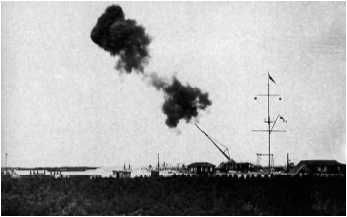

Los alemanes se encuentran ahora a 120 kilómetros de París. Desde esta posición bombardearán la capital francesa gracias a un prodigio de la técnica germana; el cañón Káiser Guillermo [27], creado por los ingenieros de la fábrica Krupp. Esta formidable pieza de artillería, con un calibre de 210 milímetros, está montada sobre vagones de ferrocarril, pesa 150 toneladas y dispara proyectiles que alcanzan la estratosfera en su trayectoria, antes de caer sobre su objetivo. A las 8.20 de la mañana del 23 de marzo, el Káiser Guillermo efectúa el primer disparo de una salva que se prolongará hasta el mediodía. El balance de ese primer ataque es de diez muertos y quince heridos. Los bombardeos se repetirán en las semanas siguientes, a razón de unos siete proyectiles diarios.

Los Aliados reaccionan ante la inesperada ofensiva germana colocando al mariscal francés Ferdinand Foch como comandante en jefe de todas las fuerzas aliadas, con Haig y Pétain como subordinados. Esta mejora de la coordinación de las fuerzas franco-británicas será determinante para resistir el empuje teutón.

El avance del Ejército alemán, encallado en su camino a París, se reanuda el 9 de abril más al norte, en Flandes. El objetivo de Ludendorff es arrebatar los principales puertos del Canal de la Mancha (Boulogne, Calais y Dunkerque) a los británicos. El ataque, que se conocerá como Operación Georgette, se inicia contra una división portuguesa que refuerza el centro de las líneas británicas en el sector del río Lys. Los soldados lusos son arrollados, y los alemanes penetran nueve kilómetros en la línea aliada.

El 11 abril parece que nada podrá impedir que las tropas germanas se lancen en tromba sobre la costa del canal, pero al día siguiente Haig prohíbe a las unidades aliadas cualquier retirada, ordenando que cada posición sea defendida hasta el último hombre. Foch envía algunas divisiones francesas a auxiliar a los británicos, que logran detener el avance alemán cinco días más tarde, después de haber profundizado 18 kilómetros más. Tras sucesivos ataques y contraataques que no modifican significativamente la nueva línea del frente, Ludendorff decreta el fin de esta segunda ofensiva, al no haber conseguido su objetivo de alcanzar los puertos del canal, que continúan en manos británicas.

Ludendorff lanza su tercera y última ofensiva, la Operación Blücher, el 27 de mayo, en dirección a Reims. Las tropas germanas derrotan a franceses y británicos en las colinas del Chemin des Dames tras una aplastante preparación artillera ejecutada por 1.100 cañones y dos millones de proyectiles, que deja a los defensores sumidos en el estupor. Las aturdidas unidades aliadas no representan ya ningún obstáculo para las 36 divisiones germanas que son lanzadas hacia el río Marne, a donde llegan tres días más tarde, tras imponerse nuevamente a los Aliados en la Tercera batalla del río Aisne. Este ataque se ve acompañado de la reanudación del bombardeo de París con el cañón Káiser Guillermo, que había permanecido en silencio durante casi un mes. El 27 de mayo, París encaja quince proyectiles.

El mítico cañón Káiser Guillermo disparando contra París en marzo de 1918. Esta colosal pieza de artillería suele ser confundida con el Gran Berta, un mortero que fue empleado en 1914 contra los fuertes de Lieja.

El éxito de este avance sorprende al propio Ludendorff, cuya capacidad para proporcionar a estas tropas comida y munición es limitada, al encontrarse a casi 150 kilómetros de los puntos de aprovisionamiento. Pero en ese momento surge un inesperado contratiempo que vendrá a acrecentar las dificultades para el alto mando alemán. Los soldados germanos, cansados de las agotadoras marchas, se lanzan a apagar su sed en las bien pertrechadas bodegas de esa afamada región vinícola. Las botellas de champán comienzan a correr de mano en mano, primero entre los soldados, pero pronto se unen a las francachelas los oficiales e incluso la policía militar.

El desorden se extiende por las antes bien disciplinadas filas teutonas. Por ejemplo, en la mañana del 30 de mayo, los vehículos alemanes que se dirigen al frente no pueden atravesar las calles de Fimes, al encontrarse obstaculizadas por los soldados que duermen la borrachera de la noche anterior. Debido a la poca predisposición de las tropas a seguir avanzando, la ofensiva se vuelve más lenta e incluso queda frenada en varios puntos.

El 4 de junio, la ofensiva es detenida para tratar de recuperar la disciplina perdida y dar tiempo a que se despejen los beodos. En este momento, los alemanes cuentan con tres grandes cuñas introducidas en el frente aliado, pero no ha quedado cortada ninguna arteria ferroviaria y, además, la extensión de esas protuberancias invitan a peligrosos contragolpes aliados por los flancos. A ello hay que sumar el alto precio que los alemanes han pagado por esos avances; cerca de 800.000 hombres. Mientras el contingente germano no para de disminuir, el frente aliado se ve reforzado con el aporte diario de alrededor de 10.000 soldados norteamericanos.

Este impasse es aprovechado por los Aliados para lanzar tímidos zarpazos, que culminarán con un importante contraataque el 18 de julio en Château Thierry. El concurso de las tropas norteamericanas, que demuestran un valor inusual en el campo de batalla, es fundamental para hacer retroceder a los alemanes, al igual que la utilización de grandes concentraciones de tanques ligeros y el empleo de la aviación.

La iniciativa pasa a partir de ese momento a manos aliadas. Para su siguiente ataque, los Aliados escogen de nuevo el frente al norte y al sur del río Somme, igual que en 1916, en una operación que se conocerá ahora como la Ofensiva de Amiens. Los británicos, junto a fuerzas australianas y canadienses, golpean a los alemanes con la máxima sorpresa el 8 de agosto, empleando en el ataque más de cuatrocientos tanques. Ante tal avalancha, unos 15.000 alemanes se rinden rápidamente, mientras que algunas unidades abandonan la lucha sin oponer resistencia. Cuando las noticias del desastre llegan a Ludendorff, el abatido general califica ese 8 de agosto como «el día negro del Ejército alemán». Probablemente, ese día Ludendorff tuvo ya el convencimiento de que la guerra estaba perdida. En la jornada siguiente, el Káiser Guillermo dispararía su último obús contra París. Los Aliados no encontrarían nunca los restos del colosal cañón. Se cree que fue enviado de regreso a Alemania para ser fundido.

Aplastando las débiles defensas germanas, los tanques aliados permiten un avance sostenido durante cuatro días, haciendo buenas las conclusiones extraídas tras la batalla de Cambrai. Al sur del saliente alemán, los franceses lanzan también un exitoso ataque.

Aun así, los alemanes logran recomponer sus defensas; el 12 de agosto se detiene la ofensiva aliada, tras causar a las fuerzas germanas más de 70.000 bajas y capturar 33.000 prisioneros.

El ataque aliado se reanuda el 21 de agosto. Ludendorff ya no cuenta con reservas y ordena un repliegue táctico que va tomando todo el aspecto de una retirada general. Este retroceso conducirá a los alemanes a finales de mes hasta la Línea Hindenburg, desde donde habían emprendido la Operación Michael el mes de marzo anterior.

En esas mismas fechas, los norteamericanos atacan al sur, en el sector de Verdún; Ludendorff comienza también a retirar tropas del saliente de Saint Mihiel, en poder de los alemanes desde 1914, para evitar que queden cercadas. El día 16 este saliente es reducido, cayendo 15.000 prisioneros en manos aliadas.

La evidencia de la debilidad alemana lleva a Foch a buscar la victoria ese mismo otoño, sin postergarla hasta una futura ofensiva en 1919, como estaba inicialmente previsto. El resultado será la denominada Grand Offensive, iniciada el 26 de septiembre y llevada a cabo simultáneamente por el Cuarto Ejército francés en Champaña, el Cuarto Ejército británico en Ypres y la Línea Hindenburg, y la Fuerza Expedicionaria Americana en la región de Mosa-Argonne, al norte de Verdún. La intención de Foch es que al menos uno de estos ataques consiga la tan soñada y tantas veces frustrada ruptura.

La Grand Offensive se inicia con una descomunal preparación artillera británica, para la que concentran una pieza por cada tres metros de frente, que escupen en conjunto 1.300.000 proyectiles a lo largo de una semana. Los alemanes, abrumados por esta devastadora potencia de fuego, empiezan a tener la sensación de que ya no podrán resistir la presión aliada por más tiempo.

El episodio más célebre de esta ofensiva lo protagonizan en el bosque de Argonne los jóvenes soldados norteamericanos del 308 Batallón de la 77 División. El 2 de octubre, medio millar de hombres, cargando a la bayoneta, arrollan a las defensas germanas de su sector y avanzan con decisión a través del bosque, desconociendo que las tropas que deben proteger sus flancos han quedado atrás. Aislados en un claro del bosque, tras las líneas enemigas, los soldados norteamericanos resistirán las feroces embestidas de las tropas alemanas durante cinco largos y espantosos días. Sin comida, agua ni munición, son sometidos a continuos asaltos y bombardeos, incluyendo uno de la artillería norteamericana por error. La titánica resistencia de esta unidad, que pasará a la Historia como el Batallón Perdido, desespera al Alto Mando germano, incapaz de extraer esa espina alojada en su costado. El ejemplo de esos sacrificados hombres espoleará al resto de sus compatriotas, con los que solo pueden comunicarse mediante palomas mensajeras. Finalmente serán rescatados, proporcionando así un decisivo impulso a la ofensiva, que había quedado estancada. El valor heroico de aquellos soldados permanece en la memoria colectiva estadounidense.

Los resultados de la Ofensiva de Mosa-Argonne no son los deseados por los Aliados, al convertirse en una batalla de desgaste; sin embargo, este consumo de munición y el intercambio de bajas —unas 120.000 por bando— pueden ser sostenidos por los norteamericanos, pero no así por los alemanes, que ya están agotando sus últimos recursos de hombres y material. Por su parte, ni franceses ni británicos logran romper definitivamente el frente; el avance francés queda detenido en el Aisne y los británicos, tras superar las defensas germanas, no pueden perseguir a los alemanes lo suficientemente rápido como para poner en peligro su retirada.

No obstante, la penetración aliada en la Línea Hindenburg ataca los nervios del mando supremo alemán. Si cede esa precaria resistencia, que aún se mantiene a duras penas, los aliados irrumpirán como una riada incontenible en territorio teutón. Los síntomas de desmoronamiento del Ejército germano que llegan desde todos los puntos del frente son alarmantes. El hundimiento militar amenaza con arrastrar en su caída a todo el régimen imperial. El final está muy próximo y hay que actuar con prontitud para impedir que los efectos de la inminente derrota sean totalmente incontrolables. El propio Ludendorff, admitiendo su fracaso, remite una nota al Ministerio de Asuntos Exteriores en la que le insta a «iniciar inmediatamente las negociaciones de paz».

La única esperanza alemana se basa en los Catorce Puntos de Woodrow Wilson, que el presidente norteamericano había hecho públicos en un discurso el 8 de enero de 1918. En esta bienintencionada y algo ingenua propuesta, Wilson planteaba la retirada de los territorios conquistados y un llamamiento a las autodeterminaciones nacionales, además de la libertad de navegación y la eliminación de las barreras económicas. Los alemanes confían en que una negociación en base a las ideas de Wilson pueda proporcionarles una paz con cierto honor.

El 3 de octubre es designado un nuevo canciller, el príncipe Maximilian de Baden, en sustitución de Georg von Hertling, que había sido un títere en manos de Ludendorff y Hindenburg. El flamante canciller es internacionalmente conocido por su moderación y honorabilidad, lo que le convierte en la persona idónea para dar una pátina de sinceridad al nuevo rumbo emprendido por Berlín, marcado por un impostado deseo de paz.

Esa misma noche es remitida al presidente norteamericano una solicitud alemana en la que se pide un armisticio y la apertura de negociaciones tomando como partida los Catorce Puntos. Las condiciones expuestas en la respuesta de Wilson del 8 de octubre son aceptables por los alemanes, que así lo comunican el 14 de octubre, pero el hecho de que los norteamericanos pongan sobre el tapete nuevas condiciones para el alto el fuego exaspera al alto mando teutón, que empieza a creer que se ha precipitado en su propuesta de armisticio y que quizás sea mejor volver al viejo modo prusiano de resolver las cosas.

En ese momento, las esperanzas de ofrecer resistencia al avance aliado han renacido. Como la masiva ruptura aún no se ha producido pese a la debilidad alemana, Ludendorff sigue apostando por un armisticio, aunque ahora para ganar tiempo de cara a un reagrupamiento en las fronteras germanas, con el fin de organizar una resistencia a ultranza. El militarismo alemán se obstina en no admitir la derrota.

Tropas estadounidenses en dirección al frente, en septiembre de 1918. Los Aliados han tomado la iniciativa, mientras los alemanes pierden posiciones en toda la línea de frente. El final de la guerra está cerca.

Pero la opinión pública germana no comparte ese obcecado criterio. Hambrienta, depauperada y, por si fuera poco, afectada por la epidemia de gripe que comienza a extenderse por el mundo, la población alemana solo desea que la guerra termine cuanto antes, aunque eso signifique que su nación tenga que aceptar términos de paz desfavorables.

El intercambio de notas entre Berlín y Washington denota que las esperanzas germanas de una paz sin precio son infundadas.

Wilson está dispuesto a abogar por un armisticio, pero las condiciones deben ser tales que incapaciten a Alemania para la reanudación de hostilidades. Esto imposibilita los planes de Ludendorff para retomar más tarde la lucha, por lo que se niega a aceptarlas. Pero la situación ya no está bajo su control y el 26 de octubre es obligado por el káiser a dimitir, aconsejado este último por el canciller. Al día siguiente, Berlín acusa recibo de la nota norteamericana. Wilson comienza ahora a persuadir a sus aliados para que accedan a un armisticio y a abrir negociaciones de paz.

Mientras tanto, Alemania se desliza rápidamente por la pendiente de la revolución. Estalla un motín de 600 marineros en Kiel el 29 de octubre, como reacción a las órdenes del mando naval de que la Flota Alemana de Alta Mar partiera hacia el Mar del Norte para una batalla definitiva contra los británicos. Aunque las tripulaciones de los submarinos permanecen leales, el motín de las tripulaciones de los barcos de superficie se extiende a otras unidades de la flota, convirtiéndose en una insurrección armada el 4 de noviembre, en la que participan ya 100.000 marineros de diez puertos distintos.

Los amotinados se hacen con el mando de los barcos y asumen el gobierno de las ciudades, exigiendo el fin inmediato de la guerra.

Estallan graves disturbios en Hamburgo y Bremen. Por todo el país se forman consejos de soldados y obreros copiados de los soviets rusos, y la noche del 7 al 8 de noviembre Baviera se proclama independiente. La nobleza alemana comienza a huir del país, temiendo el estallido de una revolución en toda regla.

Por otra parte, las noticias que llegan de los aliados de Alemania no pueden ser peores. Bulgaria había acordado un armisticio el 30 de septiembre, tras ser derrotada por la gran fuerza internacional conocida como el Ejército Aliado de Oriente; en la batalla del río Vadar, las fuerzas búlgaras se habían derrumbado ante la acometida encabezada por los serbios. El 30 de octubre, después de perder Damasco, Beirut y los pozos petrolíferos de Mesopotamia, es Turquía la que decide abandonar la lucha, aceptando que Constantinopla sea ocupada por las potencias vencedoras.

El 3 de noviembre, los austrohúngaros deponen también las armas, incapaces de resistir el ataque combinado de las fuerzas italianas, británicas y francesas. En octubre se había dilucidado la batalla de Vittorio Veneto, tras la cual los anglo-británicos habían establecido dos cabezas de puente en la orilla austríaca del río Piave.

Quedaba lejos el arrollador empuje demostrado por los austrogermanos un año antes en la batalla de Caporetto. La derrota austrohúngara alimentaba ahora las tensiones étnicas entre los diversos grupos que convivían dentro del Imperio, que amenaza con desmoronarse por completo de un momento a otro.

El 7 de noviembre, en este ambiente de extrema confusión, los alemanes envían una señal de radio a París anunciando su predisposición a aceptar un armisticio. Esa misma noche, una comitiva de cinco vehículos, en la que viaja el general alemán Detlef von Winterfeld y el político de centro Mathias Erzberger —que había sido nombrado jefe de la misión del armisticio por el Consejo de Ministros—, llega a las líneas francesas enarbolando una bandera blanca.

La delegación alemana es conducida a Rethondes, en el Bosque de Compiègne, donde se encuentran cara a cara con el mariscal Foch y son informados de los términos de paz de los Aliados.

Las condiciones para el armisticio son muy duras, lo que supone un lesivo golpe al orgullo alemán. Se exige a Alemania que evacue no solo Bélgica, Francia y Alsacia-Lorena, sino también todo el resto de la orilla occidental del Rin, debiendo neutralizar la orilla oriental del río entre Holanda y Suiza, permitiendo a los Aliados la creación de tres cabezas de puente. Las tropas alemanas en África del Este —que aún resisten comandadas por el irreductible Von Lettow— deben rendirse. Los ejércitos alemanes del este de Europa han de retirarse a las fronteras anteriores a la guerra. Los tratados de Brest-Litovsk y Bucarest deben ser anulados. Los alemanes tienen que liberar a todos los prisioneros de guerra en su poder y entregar a los Aliados una ingente cantidad de material de guerra, incluyendo 5.000 cañones pesados, 30.000 ametralladoras, 1.700 aviones, 5.000 locomotoras y 150.000 vagones de ferrocarril. Foch advierte que estas condiciones son inalterables, concediendo a la delegación alemana 72 horas de plazo para pronunciarse.

La situación interna de Alemania no deja otra opción que aceptar esas condiciones draconianas, muy alejadas de una «paz con honor». Ante las fuertes presiones a las que se ve sometido, tanto desde la calle como por el propio gobierno, el káiser se ve obligado a abdicar, buscando refugio en la neutral Holanda. La dinastía de los Hohenzollern cae, proclamándose la república. El peligro de que triunfe la incipiente revolución requiere ahora la plena atención del Ejército, por lo que es necesario cerrar el armisticio cuanto antes.

Para Hindenburg, el enemigo ya no está en los campos de batalla, sino en el interior de sus fronteras.

A las 2.15 de la madrugada del 11 de noviembre, Erzberger se sienta frente a Foch y expresa su intención de aceptar el armisticio en nombre de Alemania. Después de que Foch acceda a modificar algún detalle insignificante de las condiciones, como la cantidad de ametralladoras que podrán quedar en manos germanas —necesarias para sofocar los disturbios— el representante alemán se aviene a firmar. Son las 5.12 de la mañana cuando Erzberger estampa su rúbrica en el documento. Queda estipulado que el armisticio entre en vigor a las once de la mañana de ese mismo día.

La noticia del alto el fuego se propaga con gran rapidez, tanto por las líneas aliadas como por las alemanas. Pero durante esas casi seis horas de espera hasta las once, las armas no callarán. Cerca de Verdún, la batería del capitán de artillería del Ejército norteamericano Harry Truman, que después sería el presidente que conduciría a su país a la victoria final en la Segunda Guerra Mundial, sigue disparando hasta un cuarto de hora antes de la hora fijada para el armisticio, probando unos proyectiles de largo alcance.

A falta de cinco minutos para las once, el general de brigada británico Bernard Freyberg dirige una carga de caballería en la localidad de Lessines. Más tarde escribirá una carta a Churchill afirmando: «Ha sido la mejor manera de acabar la guerra, persiguiendo alemanes por las calles». Freyberg recibirá una condecoración por esa última acción.

Portada del New York Times anunciando la firma del armisticio, el 11 de noviembre de 1918. Después de más de cuatro años de combates, la Gran Guerra ha terminado.

Pero esos lentos minutos anteriores al armisticio tienen también su ingrediente dramático. Cuando solamente faltan dos minutos para las once, un soldado canadiense del 28.º Batallón de Infantería de Nueva Escocia, George Price, destinado en la aldea belga de Villesur-Haine, a las afueras de Mons, se agacha para coger las flores que le ofrecen unos niños. Como gesto de confianza se quita el casco; ese momento es aprovechado por un francotirador alemán para volarle la cabeza. Se cree que Price fue el último muerto en combate de la Primera Guerra Mundial[28].

En esos últimos instantes, a lo largo de todo el frente occidental, soldados y oficiales de ambos bandos permanecen impacientes con el reloj en la mano, esperando nerviosamente a que las manecillas alcancen las once. Durante el último minuto, un silencio expectante cubre todas las trincheras. Nadie se atreve ni siquiera a pronunciar una palabra, quizás por temor a atraer una última y fatídica bala.

Cuando las agujas de los relojes marcan por fin las once, un inusitado clamor surge de toda la línea del frente, desde la cordillera francesa de los Vosgos al Canal de la Mancha. Hasta la retaguardia, a decenas de kilómetros de distancia, llegan los gritos de alegría de los soldados de primera línea. Posteriormente, algunos compararán lo que escucharon ese día con el de un lejano susurro que llegaba desde el horizonte; era el esperanzador sonido de la ansiada paz.