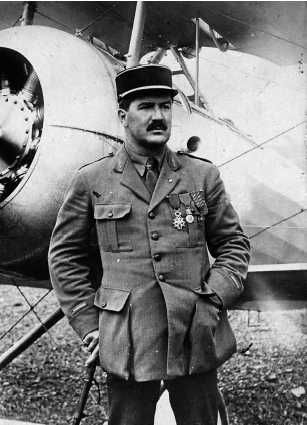

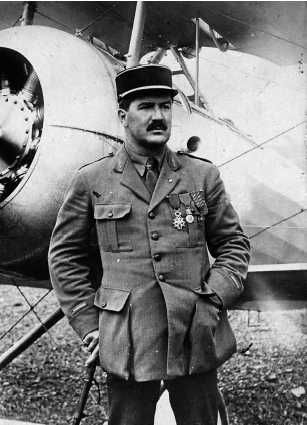

El piloto francés Roland Garros posa con sus medallas delante de su avión. Su improvisado sistema para poder disparar a través de la hélice impulsó a los alemanes a desarrollar un mecanismo más sofisticado.

Como vemos, al principio de la guerra los aviones desempeñaban únicamente tareas de reconocimiento. Al comprobarse las consecuencias nefastas de ser descubierto por un aeroplano enemigo cuando se estaba preparando una acción, se inculcó en las tropas la necesidad de ocultarse entre los obstáculos naturales del terreno en cuanto se escuchaba el sonido de una hélice. Los Aliados fueron especialmente eficaces en este tipo de reacción; los partes de los pilotos alemanes solían ser defectuosos, confundiendo así a los estados mayores.

Pero no era suficiente con esconderse; surgió la imperiosa necesidad de combatir la molesta presencia de los aviones de reconocimiento. La primera medida fue disparar desde tierra. Como siempre, los alemanes se encontraban más avanzados en este terreno y contaban desde 1909 con un cañón antiaéreo. Los Aliados confiaban en sus ametralladoras, pero la potencia de los aviones permitió elevar su techo, dejándoles fuera del alcance de esta arma. Por tanto, británicos y franceses comenzaron a utilizar cañones de campaña adaptados a la lucha antiaérea, con granadas de estallido retardado.

De todos modos, la mejor manera de abatir a los aviones de reconocimiento era con el fuego procedente de otros aviones. Con ese fin, en cuanto se detectaba la presencia de un aeroplano enemigo despegaban los aparatos propios, dispuestos a interceptarlo. En esa fase embrionaria de la aviación militar, los combates aéreos se disputaban con armas cortas. Los aviadores, pertrechados de revólveres, disparaban a sus enemigos para derribarlos. Si el avión iba dotado de copiloto, este podía ir armado con un fusil. Se utilizaron entonces medios que hoy provocan hilaridad; algunos pilotos llevaban consigo pesadas piedras o ladrillos, que eran arrojados sobre el avión adversario cuando este se encontraba bajo la vertical, con el fin de quebrar su fuselaje de madera y tela.

Abandonando estos métodos primitivos, pronto se adoptó la ametralladora, disparada por el copiloto. Pero todo cambiaría el 19 de abril de 1915, cuando tras las líneas alemanas efectuó un aterrizaje forzoso el aparato del célebre aviador francés Roland Garros[14].

El piloto francés Roland Garros posa con sus medallas delante de su avión. Su improvisado sistema para poder disparar a través de la hélice impulsó a los alemanes a desarrollar un mecanismo más sofisticado.

El ingeniero Fokker, encaramado a una escalerilla, comprueba el funcionamiento de su sistema para sincronizar la hélice y el fuego de ametralladora.

Los alemanes tenían conocimiento de que Garros había conseguido derribar cinco aviones en quince días, una marca destacada en ese momento. Ahora tenían la oportunidad de descubrir la clave de ese excelente resultado, puesto que Garros no había tenido tiempo de destruir el avión.

Al examinar con detenimiento el aeroplano, se sorprendieron al comprobar que el propio piloto podía disparar una ametralladora a través de la hélice, situada en el morro. Con ello, a la vez podía dirigir el aparato y apuntar y disparar al enemigo, haciendo así innecesaria la presencia de un copiloto.

Los alemanes, desconcertados, se preguntaron cómo era posible que pudiera disparar a través de la hélice. En un primer momento creyeron que debía estar dotado de algún sofisticado sistema que permitiese el paso de las balas a través de la hélice en movimiento, pero nada más alejado de la realidad. Los franceses se habían limitado a proteger con unas gruesas planchas de hierro las palas de la hélice.

Este invento, denominado pomposamente «mecanismo deflector», hacía que las balas que tropezaban con las palas de la hélice fueran desviadas, mientras que el resto continuaba su trayectoria hacia el aparato enemigo. Además del peligro inherente a la trayectoria incontrolada de las balas desviadas, se desperdiciaba mucha munición. Los técnicos germanos se negaron a incorporar este fruto de la improvisación meridional, y se pusieron manos a la obra para descubrir un método más acorde con la sofisticada tecnología teutona.

Fue entonces cuando el constructor holandés Antonius Fokker, que diseñaría los aviones alemanes más exitosos, como el Fokker y el Albatros, recordó que, un año antes de que estallase la guerra, había comprado a un ingeniero suizo llamado Franz Schneider la patente de un invento que solucionaba este problema. Se trataba de un mecanismo que interrumpía el disparo de la ametralladora cuando una pala de la hélice estaba en posición vertical.

Aunque la aportación de Schneider era muy ingeniosa, el invento adolecía de graves inconvenientes. De vez en cuando, el mecanismo fallaba y la hélice quedaba destrozada, mientras que en otras ocasiones el dispositivo causaba el encasquillamiento de la ametralladora. Fokker recogió y perfeccionó la idea del ingeniero suizo, creando el sincronizador o engranaje interruptor.

En 1915, todos los aviones alemanes adoptarían este mecanismo, proporcionándoles una amplia superioridad sobre sus rivales franceses y británicos, que hablaban significativamente del «azote Fokker». Pero los ingenieros aliados también se pusieron manos a la obra y pudieron proporcionar a sus flotas aéreas engranajes interruptores similares. Esa mejora técnica se unió a la adopción de nuevas y efectivas tácticas, como la organización de escuadrillas ofensivas que destruían a los cazas enemigos en sus propios aeródromos antes de enviar a los aviones de reconocimiento, que de este modo actuaban libres de peligro. La aviación francesa contaba además con un aeroplano muy ágil y veloz, el Nieuport II, con el que los pilotos galos lograron imponerse a sus adversarios teutones en los cielos de Verdún, inaugurando el dominio aliado del aire.

Un Albatros D alemán. La aviación germana estaba dotada de aparatos tan avanzados como este, lo que les proporcionó el dominio aéreo durante varias fases de la guerra.

Ante la reacción de sus enemigos, los alemanes no se cruzaron de brazos. Crearon un sistema de escuadrillas de gran movilidad, que podía desplazarse rápidamente a lo largo del frente, en el que cada uno de estos grupos de aviones estaba encabezado por un piloto de gran reputación, un «as». Este sistema, denominado de «circo», acabó con los duelos individuales de la primera fase de la guerra.

Al parecer, ese curioso nombre se forjó durante la visita de un periodista alemán a la unidad de Von Richtoffen —el Jaggstaffel (escuadrilla de caza) 11—, en la que quedó asombrado por el colorido del fuselaje de los aeroplanos y por el uso de grandes tiendas de campaña con las que se iban desplazando por todo el frente. El reportero, sorprendido, exclamó: «¡Pero si esto no es un escuadrón, esto es un circo!».

Un Nieuport II francés, en una imagen captada en la región de Haute-Rin en 1917. Este aparato era especialmente ágil y veloz.

Aunque se cree que la anécdota es falsa, esa era la explicación del nombre con el que se conocería ese nuevo sistema. Además, la aparición del Albatros III alemán a principios de 1917 colocó a los pilotos teutones en una posición de dominio sobre sus oponentes.

De hecho, abril de ese año sería conocido como el «abril sangriento» por los aliados, un período en el que sus bajas fueron especialmente elevadas. Durante ese mes, la unidad de Von Richtoffen se anotó 89 derribos, un resultado cuatro veces superior al de las restantes unidades de combate. En junio de 1917, Von Richtoffen recibiría el mando de tres escuadrillas de caza más, agrupándolas todas en una unidad de nuevo tipo, el Jagdgeschwader (ala de caza) 1. Sus llamativos aeroplanos —su hermano Lothar pilotaba uno amarillo, mientras los demás eran verdes o azules—, así como sus arriesgadas maniobras de vuelo inspiraron también la metáfora circense entre sus adversarios franceses y británicos, que conocían a la unidad como «el circo volante» o «el circo de Richtoffen».

Los aeroplanos combatían entonces en grupos coordinados de hasta cincuenta unidades pero, aun así, la habilidad de cada piloto tenía una importancia capital, por encima de las tácticas colectivas.

La calidad individual de los pilotos generó una mística guerrera pocas veces igualada. Un avión solía ser pilotado por un solo aviador, que contaba con unos instrumentos ajustados por él, e incluso la pintura del aparato era escogida por él mismo. Despreciando los principios del camuflaje, los pilotos elegían llamativos colores que posibilitaban su rápida identificación, tanto por los compañeros como por los enemigos. El ejemplo más conocido era el del triplano rojo de Von Richtoffen, pero otros muchos aviadores —sobre todo alemanes— buscaban la notoriedad de este modo, estampando sus marcas personales en el fuselaje como si fueran caballeros medievales luciendo sus escudos heráldicos.

Los aviadores de la Primera Guerra Mundial no eran ajenos a la admiración que levantaban. Surcando el cielo despejado y luminoso, contemplaban a sus compatriotas arrastrándose por el lodo y comprendían que eran unos afortunados. A su vez, los hombres que se consumían en las trincheras miraban hacia arriba con envidia, al saber que tras esa excursión aérea podrían cambiarse de ropa, tomar una comida caliente en la cantina del aeródromo y descansar tranquilamente hasta el día siguiente, lejos de las privaciones y los bombardeos que ellos debían padecer.

Pero, como suele suceder, las apariencias engañaban. Esa existencia plácida, en comparación con la guerra de trincheras, escondía un drama desconocido; la convivencia diaria con la muerte. Las bajas eran continuas, y a duras penas conseguían cubrirse. A lo largo de la guerra, la mayoría de los pilotos morían entre las tres y las seis semanas posteriores a su entrada en servicio. En una fecha tan avanzada como abril de 1917, la expectativa de vida de un piloto británico era de solo 17,5 horas de vuelo.

Pero hay que tener en cuenta que no era fácil lograr ponerse a los mandos de un aeroplano en combate. Los vuelos de entrenamiento entrañaban ya un serio peligro; la aviación francesa contabilizó la pérdida de dos mil pilotos solamente en esa fase de instrucción.

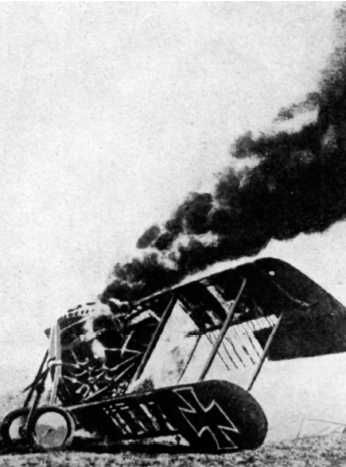

Un biplano alemán acaba de ser derribado. Esta era la suerte que, tarde o temprano, le esperaba a la mayoría de pilotos.

Si se superaba el aprendizaje, llegaba el momento crítico para la suerte de un aviador; su primera misión. No eran pocos los que eran derribados en su debut. El contraste entre el período de instrucción y el bautismo de fuego ante los bregados pilotos enemigos era brutal, y no había oportunidad para rectificar un error; se pagaba con la muerte, a no ser que uno fuera lo bastante afortunado como para sobrevivir a un aterrizaje forzoso. Los que superaban el despiadado proceso de selección de las primeras misiones tenían muchas más posibilidades de alcanzar cifras muy superiores a la media y convertirse en ases.

El sueño de todos los que subían por primera vez a un aeroplano era precisamente convertirse en uno de los pilotos con mayor número de victorias. Von Richtoffen tuvo el honor de ser el aviador de la Primera Guerra Mundial que consiguió más derribos, 80, a pequeña distancia del francés René Fonck (75). Con 72, el canadiense William Bishop ocupó el tercer cajón de ese particular podium. La cuarta plaza correspondió a otro alemán, Ernst Udet (62), mientras que en la quinta encontraríamos al primer británico, Edward Mannock (61). Otros pilotos destacados serían el australiano Robert Little (47), el italiano Francesco Baracca (34), el norteamericano Eddie Rickenbacker (26) o el ruso Alexei Kazakov (17).

Pero, como hemos visto, por cada uno de esos ases de la aviación había miles que se quedaban muy lejos de estas cifras. El correspondiente relevo diario de pilotos, forzado por las constantes bajas, tomaba tintes dramáticos. Cada tarde eran retiradas rápidamente de los barracones las pertenencias de los aviadores que habían fallecido durante las misiones matutinas, para que a la mañana siguiente, cuando llegasen los nuevos pilotos, encontrasen los dormitorios impolutos, libres del testimonio mudo de los que habían muerto unas horas antes.

Sin embargo, la omnipresencia de la muerte no sumía a los aeródromos en la depresión, como pudiera creerse, sino que alentaba precisamente el disfrute de los placeres terrenales. Ningún piloto aspiraba a contemplar con sus ojos el final de un conflicto que contemplaban ya con cínico escepticismo, por lo que únicamente deseaban vivir con plenitud el día que tenían por delante, conscientes de que podía ser el último y, por tanto, sin preocuparse de la jornada siguiente.

Los afortunados que llegaban vivos al final del día se reunían en la cantina del aeródromo, que solía estar adornada con restos de aviones enemigos expuestos como trofeos, y en donde se anotaban en una pizarra los derribos conseguidos ese día. Entre ronda y ronda de whisky o coñac, los pilotos se explicaban los duelos que habían mantenido en el aire, con descriptivos gestos de las manos simulando el vuelo de los aviones. El alcohol les animaba a entonar procaces cánticos de taberna o sentidos himnos en honor de los que ya no estaban entre ellos. Los más responsables se retiraban a los dormitorios a medianoche, pues antes del amanecer había que estar en pie, pero los que deseaban prolongar ese goce vital seguían bebiendo hasta caer exhaustos o se decidían a visitar algún lupanar cercano, del que regresaban con el tiempo justo de ponerse de nuevo a los mandos de su avión.

Ese sentido epicúreo de la vida hizo de los pilotos de caza de la Primera Guerra Mundial unos seres excepcionales, que despiertan hoy nuestra admiración y, por qué no decirlo, nuestra envidia, aun sabiendo el altísimo precio que pagaron por disfrutar de esas sensaciones tan intensas. Hoy nos miran desde sus retratos en sepia exhibiendo su imperecedera juventud, eternamente sonrientes, mostrando la confianza indestructible que proporciona desconocer por completo el temor a la muerte.