Malone se volvió y esperó a que Dorothea Lindauer se explicara.

—Mi padre, Dietz Oberhauser, estaba a bordo del Blazek cuando éste desapareció.

Malone reparó en que ella usaba el nombre de pega del submarino; por lo visto, no sabía mucho, o se la estaba jugando. Sin embargo, se quedó con una cosa: el informe de la comisión de investigación mencionaba a un especialista de campo, Dietz Oberhauser.

—¿Qué hacía su padre allí? —quiso saber él.

El atractivo rostro de ella se suavizó, pero sus ojos de basilisco siguieron captando la atención de Malone. Le recordaba a Cassiopeia Vitt, otra mujer por la que se había interesado.

—Mi padre estaba allí para descubrir los orígenes de la civilización.

—¿Eso es todo? Creía que se trataba de algo importante.

—Herr Malone, soy consciente de que el humor es una herramienta que se puede utilizar para desarmar a la gente, pero con el tema de mi padre no me gusta bromear, y estoy segura de que a usted debe de sucederle lo mismo.

Él no se dejó impresionar.

—Responda a mi pregunta: ¿qué hacía allí?

Un ramalazo de ira cruzó el rostro de ella al instante, pero desapareció de prisa.

—Lo digo en serio: fue a hallar los orígenes de la civilización, se pasó toda la vida intentando resolver ese enigma.

—No me gusta que me la jueguen. Hoy he matado a un hombre por su culpa.

—Fue culpa de él, por poner demasiado celo. O tal vez lo subestimara a usted. Sin embargo, su forma de actuar confirmó todo cuanto me habían dicho de usted.

—Matar es algo que usted parece tomarse a la ligera. Yo no.

—Pero no le resulta ajeno, a juzgar por lo que me han contado.

—¿Más información de esos amigos suyos?

—Están bien informados. —Señaló la mesa. Malone ya se había fijado en que sobre la picada madera de roble descansaba un mamotreto antiguo—. Usted es librero, échele una ojeada a esto.

Él se acercó y se metió el arma en el bolsillo del chaquetón. Decidió que si la mujer quisiera matarlo, ya lo habría hecho.

El libro debía de medir unos quince centímetros por veinte y cinco de grosor. La mente analítica de Malone se puso a funcionar para dar con su procedencia: encuadernación de becerro color marrón, gofrado sin oro ni color, trasera sin adornos, lo que desvelaba su antigüedad: los libros surgidos antes de la Edad Media se guardaban tumbados, no de pie, de modo que la parte posterior era Usa.

Lo abrió con cuidado y observó las gastadas páginas de oscurecido pergamino. Después de examinarlas reparó en los extraños dibujos de los márgenes y en un texto indescifrable escrito en una lengua que no supo identificar.

—¿Qué es esto?

—Permita que le responda contándole lo que sucedió al norte de aquí, en Aquisgrán, un domingo de mayo mil años después de Cristo.

Otón III vio cómo se hacían añicos los últimos impedimentos para su destino imperial. Se hallaba en la antecapilla del palacio, un edificio sagrado erigido doscientos años antes por el hombre en cuya tumba estaba a punto de entrar.

—Listo, sire —afirmó Von Lomello.

El conde era un hombre irritante que se aseguraba de mantener debidamente el palatinado real en ausencia del emperador, que, en el caso de Otón, era la mayor parte del tiempo. Al emperador nunca le habían importado los bosques alemanes ni las aguas termales, los fríos inviernos y la falta absoluta de urbanidad de Aquisgrán. Prefería el calor y la cultura de Roma.

Los obreros se llevaron los últimos pedazos de las destrozadas losas.

No sabían dónde excavar exactamente. La cripta había sido sellada hacía tiempo y no había nada que indicase el lugar preciso. La idea era esconder a su ocupante de las invasiones vikingos que se avecinaban, y la treta dio resultado; cuando los normandos saquearon la capilla en 881 no encontraron nada. Sin embargo, Von Lomello había organizado una misión de reconocimiento antes de que llegara Otón, y se las había ingeniado para aislar una ubicación prometedora. Por suerte, el conde estaba en lo cierto. Otón no tenía tiempo para errores.

A fin de cuentas, aquél era un año apocalíptico, el primero de un nuevo milenio durante el cual, como muchos creían, llegaría el día del juicio final.

Los obreros se pusieron manos a la obra mientras dos obispos observaban en silencio. La tumba en la que estaban a punto de entrar no se abría desde el 29 de enero de 814, el día en que murió el «muy sereno Augusto, coronado por Dios, gran emperador pacífico, que rige el Imperio romano, rey de los francos y los lombardos por la gracia de Dios». Para entonces ya era el más sabio de los mortales, inspirador de milagros, protector de Jerusalén, clarividente, hombre de hierro, obispo de obispos. Un poeta proclamó que nadie se acercaría más al grupo apostólico que él. En vida se llamaba Carolus, y en un principio le fue añadido Magnus en referencia a su elevada estatura, si bien ahora indicaba grandeza. Sin embargo, el que se utilizaba habitualmente era el resultado de unir Carolus y Magnus en un apelativo que ya se usaba inclinando la cabeza y en voz baja, como si se hablase de Dios: Carlomagno.

Los obreros se apartaron del boquete que se abría en el suelo, y Von Lomello inspeccionó su labor. Un extraño olor inundó la antecapilla: dulzón y empalagoso, a humedad. Otón sabía a qué olían la carne corrompida, la leche cortada y los excrementos humanos, pero aquella vaharada era distinta, como vetusta, de aire que hubiese estado vigilando cosas no destinadas a ser vistas por los hombres.

Encendieron una tea y uno de los trabajadores metió el brazo en el agujero. Cuando asintió, trajeron una escalerilla de madera de fuera.

Ese día se celebraba Pentecostés, y antes la capilla se había llenado de fieles. Otón estaba de peregrinación. Acababa de regresar de la tumba de su viejo amigo Adalberto, obispo de Praga, enterrado en Gniezno, ciudad a la que, en su calidad de emperador, había conferido la dignidad de arzobispado. Y había ido a ver los restos mortales de Carlomagno.

—Yo iré primero —les dijo Otón.

Tan sólo tenía veinte años y era muy alto, hijo de un rey alemán y madre griega. Coronado emperador del Sacro Imperio romano a los tres años, gobernó bajo la tutela de su madre los ocho primeros años, y de su abuela durante tres más. Los últimos seis lo había hecho en solitario. Su objetivo era restablecer un Renovatio Imperii, un Imperio romano cristiano que englobara a teutones, latinos y eslavos, como durante la época de Carlomagno, bajo el reinado común del emperador y el papa. Lo que yacía abajo tal vez contribuyera a hacer realidad ese sueño.

Puso los pies en la escalera y Von Lomello le dio una antorcha. Ocho peldaños desfilaron ante sus ojos hasta que tocó la dura tierra. El aire era suave y tibio, como el de una cueva, el extraño tufo casi abrumador, pero se dijo que no era más que el aroma del poder.

La tea reveló una cámara revestida de mármol y mortero, de dimensiones similares a la antecapilla de arriba. Von Lomello y los dos obispos bajaron por la escalera.

Entonces lo vio: debajo de un palio, en un trono de mármol, aguardaba Carlomagno.

El cuerpo se hallaba envuelto en púrpura y sostenía un cetro en la enguantada mano izquierda. El rey estaba sentado como si tuviera vida, un hombro apoyado en el trono, la cabeza erguida mediante una cadena de oro unida a la diadema. Un fino paño le cubría el rostro. El deterioro era evidente, pero ninguna de las extremidades se había desprendido, tan sólo le faltaba la punta de la nariz.

Otón se arrodilló en señal de veneración, y los otros se sumaron a él sin perder tiempo. Estaba embelesado, no esperaba ver algo así. Había oído historias, pero nunca les había hecho mucho caso, ya que los emperadores necesitaban leyendas.

—Dicen que en la diadema se incrustó un pedazo de la cruz —susurró Von Lomello.

Otón también lo había oído. El trono descansaba sobre un bloque de mármol tallado, y las tres caras visibles estaban ornamentadas con relieves: hombres, caballos, una cuadriga, un Cancerbero bicéfalo, mujeres con cestas de flores. Todo romano. Otón había visto otros ejemplos de esa magnificencia en Italia. Consideró su presencia allí, en una tumba cristiana, una señal de que su visión del imperio era acertada.

A un lado había un escudo y una espada. Conocía la historia del escudo: lo había consagrado ni más ni menos que el papa León el día que Carlomagno fue coronado emperador; doscientos años antes, y ostentaba el sello real. Otón había visto el símbolo en documentos de la biblioteca imperial.

Otón se levantó.

Uno de los motivos por los que había ido allí eran el cetro y la corona, pues no esperaba encontrar más que huesos.

Sin embargo, las cosas habían dado un giro.

Reparó en unas hojas unidas que descansaban en el regazo del emperador. Se aproximó al estrado con cautela y vio un pergamino iluminado, la escritura y la decoración desvaídas, pero todavía legibles.

—¿Alguien sabe latín? —preguntó.

Uno de los obispos asintió, y Otón le indicó que se acercara. Dos dedos de la enguantada mano izquierda del cuerpo señalaban un pasaje de la página.

El obispo ladeó la cabeza y lo estudió:

—Es el Evangelio de san Marcos.

—Leedlo.

—«¿Y qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo y perder su alma?».

Otón dirigió una penetrante mirada al cuerpo. El papa le había dicho que los símbolos de Carolus Magnus serían las herramientas ideales para recuperar el esplendor del Sacro Imperio romano. Nada dotaba al poder de más mística que el pasado, y él tenía delante un pasado glorioso. Eginardo había descrito a ese hombre como imponente, atlético, cuadrado de hombros, el pecho ancho como el de un corcel, de ojos azules, cabello castaño, semblante rubicundo, tremendamente activo, inmune a la fatiga, con una energía y unas dotes de mando que incluso estando en reposo, como era el caso, intimidaban al tímido y al inactivo. Ahora entendía la verdad que encerraban esas palabras.

Se le pasó por la cabeza la otra razón de su visita.

Echó un vistazo a la cripta.

Su abuela, que había fallecido hacía unos meses, le contó la historia que su abuelo, Otón I, le había relatado a ella. Algo que sólo sabían los emperadores: que Carolus Magnus había ordenado que lo enterrasen con ciertos objetos. Muchos estaban al tanto de la espada, el escudo y el fragmento de la Santa Cruz, pero lo del pasaje de san Marcos constituía una sorpresa.

Entonces lo vio. El verdadero motivo de su visita. En una mesa de mármol.

Se acercó, le tendió la antorcha a Von Lomello y clavó la vista en un pequeño libro cubierto de polvo. La tapa lucía un símbolo, uno que le había descrito su abuela.

Abrió el volumen con cuidado. En las páginas vio símbolos, dibujos extraños y un texto indescifrable.

—¿Qué es, sire? —preguntó Von Lomello—. ¿Qué lengua es ésa?

Por regla general, no habría permitido semejante interrogatorio; los emperadores no admitían preguntas. Sin embargo, la dicha de haber encontrado aquello de cuya existencia le había hablado su abuela le produjo un inmenso alivio. El papa pensaba que las coronas y los cetros conferían poder, pero, de creer a su abuela, esas extrañas palabras y símbolos eran más poderosos incluso. De manera que le dio al conde la misma respuesta que su abuela le había dado a él:

—Es la lengua del cielo.

Malone escuchaba con escepticismo.

—Dicen que Otón le cortó las uñas, le sacó un diente, hizo sustituir la punta de la nariz por oro y después selló la tumba.

—Da la impresión de que no se cree usted la historia —observó él.

—A esa época no se la llamó los años oscuros en vano. ¿Quién sabe?

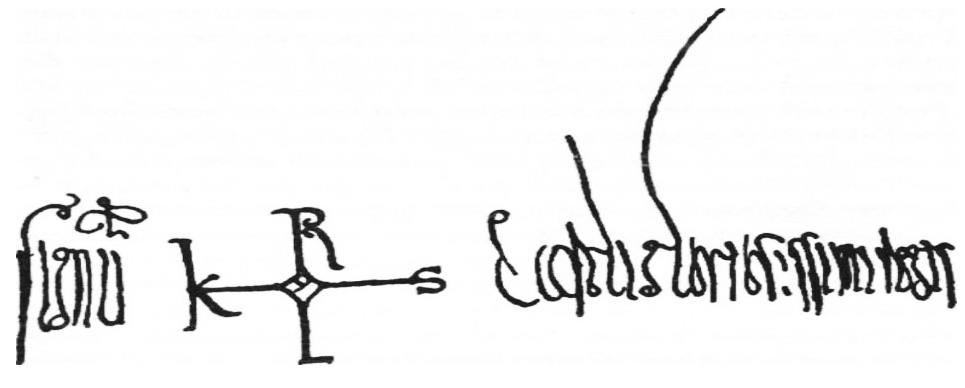

En la última página del libro Malone vio el mismo motivo que, según le había descrito ella, aparecía en el escudo encontrado en la tumba: una curiosa combinación de las letras «K», «R», «L» y «S», pero con algo más. Le preguntó al respecto.

—Es la firma completa de Carlomagno —contestó ella—. La «A» de Carolus se halla en el centro de la cruz. Un escriba añadiría las palabras a izquierda y derecha. Signum Caroli gloriosissimi regis: «La marca del más glorioso rey Carlos».

—¿Es éste el libro de la tumba?

—Sí.