Jerusalén

La guerra entre israelíes y palestinos (porque, no se engañen, es una guerra) se libra en muchos ámbitos diferentes y con armas muy diversas. La más evidente, por supuesto, es el enfrentamiento físico: piedras contra fusiles Galil, cócteles molotov contra tanques Merkava, coches bomba y ataques suicidas contra helicópteros Apache y aviones de reacción F-16.

Sin embargo, existen otros elementos en el conflicto que, si bien son menos patentes, no son menos significativos. Diplomacia, religión, propaganda, economía, inteligencia, cultura… Campos de batalla en que la lucha incesante entre mi pueblo y nuestros opresores israelíes se libra a diario. En este artículo me centraré en uno de los teatros de conflicto menos probables, pero en muchos aspectos el más crucial de todos, pues se encuentra en el mismísimo corazón de este conflicto corrosivo: la arqueología.

Laila hizo una pausa, con los dedos sobre el teclado de su portátil, y leyó en voz alta el texto para comprobar que fluía con agilidad y se entendía. Añadió otra frase: «Para los israelíes, la arqueología, en especial el hallazgo de pruebas que apoyen la existencia de un Estado de Israel bíblico en las tierras que ahora ocupa, ha sido desde el principio un componente clave de su guerra contra los palestinos». Después, con un suspiro, se levantó y fue a la cocina para preparar café.

El artículo, para el Palestine-Israel Journal, le daba vueltas en la cabeza desde la semana anterior, cuando se había encontrado con el joven Yunis en el campo de refugiados de Kalandia. Era un buen tema, y teniendo en cuenta su velocidad de escritura habitual y el hecho de que ya había organizado el texto en su mente, tendría que haberlo liquidado en un par de horas o menos.

Sin embargo, llevaba trabajando el doble de ese tiempo, desde que había vuelto de hablar con el padre Sergio. Empezaba a anochecer y sólo había escrito una pequeña parte de las dos mil palabras que se proponía. Con cualquier otro tema se habría concentrado mejor, pero las referencias a la arqueología y la historia le recordaban sin cesar todo el asunto de Guillermo de Relincourt, de modo que, al cabo de unas cuantas palabras, su mente se dispersaba, la apartaba del trabajo que tenía entre manos y la devolvía a De Relincourt y el misterioso tesoro que se decía había descubierto enterrado bajo el Santo Sepulcro. ¿Cuál era?, se preguntaba una y otra vez. ¿Cuál era su relación con al-Mulatham? Para empezar, ¿quién era el misterioso corresponsal que la había alertado sobre la historia? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? Las preguntas resonaban en su cabeza como un timbre constante, la distraían, pulverizaban su concentración.

Preparó el café al estilo palestino, hirviendo agua en un cazo metálico para luego añadir café y azúcar. Subió a la azotea, con la intención de despejarse, y miró hacia el este. Sobre el monte Scopus se habían encendido las luces de la Universidad Hebrea, frías y cegadoras, como si la cumbre de la colina estuviera cubierta por una capa reluciente de hielo. A la derecha, en el monte de los Olivos, la iglesia de la Ascensión apenas se veía, envuelta en una corona de luz más cálida, como un halo. Sonrió al recordar cuando su padre y ella habían bajado corriendo por la colina desde la iglesia hasta la basílica de Getsemaní, pues él había apostado un dólar a que no le ganaría. Sin embargo, lo había conseguido, y aunque sabía que él la había dejado ganar, que se había rezagado a posta, la certeza no disminuyó ni un ápice su sensación de triunfo cuando cruzó la línea de llegada pactada, alzó sus brazos esqueléticos y lanzó un grito de placer, antes de reclamar su premio.

Era una imagen ambivalente, como tantos recuerdos de él, henchida de felicidad, pero también símbolo de melancolía. Al fin y al cabo, seguía corriendo aquella carrera. Lo había hecho durante los últimos dieciséis años, con su padre siempre pegado a su hombro, a pocos centímetros de ella, animándola, empujándola, sin rezagarse jamás, por más rápido que ella corriera. La diferencia estaba en que, mientras en aquella ocasión se trataba de cubrir una distancia finita, con una clara meta a la vista, una recompensa a su esfuerzo, ahora había… ¿Qué? Nada. Ninguna esperanza de triunfo o placer, y tampoco dicha. Sólo la carrera incesante, el trayecto desesperado entre la nada y la nada. Y siempre el recuerdo de su padre detrás de ella, su cráneo destrozado, sus manos esposadas a la espalda como un animal atado en un matadero. Siempre allí. Siempre presente. Siempre espoleándola. Siempre, siempre, siempre.

Se pasó el brazo por los ojos humedecidos para secárselos y contempló la última franja tenue del crepúsculo que se disolvía en la noche. Se levantó una brisa que le acarició la cara. Cerró los ojos, disfrutó la frescura relajante del aire nocturno. Se quedó donde estaba largo rato y deseó poder elevarse sobre las azoteas y volar lejos, escapar del círculo vicioso, dejarlo atrás. Después, con un suspiro, terminó el café y volvió al estudio, se sentó ante el portátil y leyó lo que había escrito. Añadió otro par de frases sin mucho entusiasmo y luego, al darse cuenta de que estaba perdiendo el tiempo, de que estaba demasiado preocupada, cerró el documento en el que estaba trabajando, guardó sus notas y se conectó a internet, entró en Google y tecleó Guillermo de Relincourt en el campo de busca.

Dedicó las seis horas siguientes a repasar todas las páginas pertinentes sobre De Relincourt en busca de una nueva pista, algo que hubiera pasado por alto en su investigación inicial de la noche anterior. Guillermo de Relincourt y el Santo Grial, Guillermo de Relincourt y los rosacruces, Guillermo de Relincourt y los papiros perdidos de la Atlántida, Guillermo de Relincourt y la conspiración vaticana para apoderarse del mundo. Lo leyó todo, y cada nueva página se le antojaba más extravagante que la anterior. Si hubiera estado investigando para un artículo sobre chiflados de la Nueva Era, o sobre la historia considerada como el Nuevo Misticismo, habría sido su día. Pero no encontró nada nuevo que añadir a los datos que ya poseía.

Cuando hubo agotado todos los enlaces de Guillermo de Relincourt, empezó a escribir variaciones, con el fin de ensanchar la red: Guillelmus de Relincourt; Gillom de Relincar; Esclarmonde de Relincourt; De Relincourt judíos; De Relincourt Francia; De Relincourt Languedoc; De Relincourt C.

Nada. A veces no obtenía ninguna página, otras salían docenas, pero irrelevantes, a veces encontraba resultados que ya había visto pero con otro encabezamiento.

Sólo una combinación demostró ser, si no útil, al menos interesante, y fue «Guillelmus de Relincourt Hitler», que tecleó al pensar en el último comentario del padre Sergio aquella mañana. Encontró de nuevo más teorías disparatadas, una de las cuales insinuaba que De Relincourt había desenterrado una especie de arma mágica secreta capaz de exterminar a toda la población judía del mundo, un arma de la que, por motivos obvios, Hitler había deseado con todas sus fuerzas apoderarse (y el autor también, a juzgar por el tono antisemita del artículo). No obstante, entre la morralla había cierto número de artículos más verosímiles en los que el nombre de De Relincourt salía a colación como un ejemplo de la bien documentada obsesión del Führer por la arqueología y el ocultismo. La mayoría de las referencias eran breves y carecían de información que permitiera corroborarlas, pero una de ellas, en un artículo de un francés llamado Jean-Michel Dupont, contaba con una intrigante nota a pie de página, una cita del diario de un tal Dietrich Eckart, un ideólogo nazi y el hombre al que Hitler, al parecer, había dedicado Mein Kampf:

13 de noviembre de 1938

Soc. Thule. Cena, Wewelsburg. Moral alta después acontecimientos de 9-10, WvS hace una broma sobre la «destrucción de las esperanzas judías». DH dijo que estarían aún más destruidas si lo de De Relincourt saliera bien, tras lo cual larga discusión sobre cátaros, etc. Faisán, champán, coñac. Disculpas de FK y WJ.

Una veloz comprobación reveló que Wewelsburg era un castillo del noroeste de Alemania, el cuartel general de las SS de Himmler; la Sociedad de Thule, una orden casi esotérica dedicada a la promoción de la mitología aria; los «acontecimientos de 9-10», la destrucción masiva de propiedades judías, denominada después Kristallnacht, y los cátaros, un nombre que ya había encontrado en otros artículos, una especie de secta herética cristiana que había florecido en los siglos XII y XIII (y, un dato muy interesante, especialmente activa en la región francesa del Languedoc). Las iniciales WvS, FK y WJ, por lo que pudo colegir, pertenecían a Wolfram von Sievers, Friedrich Krohn y Walter Jankuhn, académicos nazis y miembros de la Sociedad de Thule.

Todo era de lo más interesante. Por desgracia, sobre la única parte del extracto que necesitaba desentrañar, es decir, las iniciales DH y el significado de la frase «si lo de De Relincourt sale bien», carecía de más datos. No había número de contacto ni dirección de Jean-Michel Dupont, y tras media hora de zigzaguear por la red con la intención de aclarar la cuestión, llegó a la conclusión de que todo el asunto era otra pista falsa y tiró la toalla.

—¡Mierda! —masculló encolerizada, y dio un puntapié a la pata de la mesa—. ¿Qué coño estoy buscando? ¡Joder!

Ya era casi medianoche. Contempló la pantalla con la vista borrosa a causa del cansancio y después tendió la mano para cerrar el portátil, resignada a que no conseguiría encontrar mucho más aquella noche. En ese momento, más por pura rabia que por la convicción de lograr algo útil, tecleó una última combinación aleatoria de palabras en el campo de busca, como si sus dedos hubieran tomado la iniciativa: «Relincourt Francia tesoro nazis secreto judíos». Se detuvo una fracción de segundo para leer lo que había escrito y luego, más por puro reflejo que por una decisión razonada, sustituyó «Relincourt» por «Guillermo» y pulsó el icono de búsqueda.

Fue el primer resultado de la lista.

Sociedad Historiográfica de St. John’s College… El profesor Magnus Topping, con el impresionante título de «El Pequeño Guillermo y el Secreto de Castelombres: un relato de nazis, tesoros…».

www.joh.cam.ac.uk/historysoc/lent.html

El sitio, como indicaba el título, pertenecía a la Sociedad Historiográfica del St. John’s College, de Cambridge, y consistía fundamentalmente en un largo y florido informe sobre los acontecimientos y actividades del trimestre anterior, la mayoría de los cuales, a juzgar por los j-pegs acompañantes de estudiantes ebrios con togas y pelucas naranja, tenían poco o nada que ver con el estudio de la historia. El penúltimo párrafo del informe decía así:

La última charla de este extraordinario trimestre de charlas (¡no, cornucopia de charlas!), fue pronunciada por nuestro nunca bien ponderado profesor Magnus Topping, con el impresionante título de «El Pequeño Guillermo y el Secreto de Castelombres: un relato de nazis, tesoros, cátaros y la Inquisición». En esta ilustrativa y colorida disquisición, el profesor Topping explicó que sus investigaciones de los anales de la Inquisición en el siglo XIII habían revelado un vínculo inesperado entre el legendario tesoro de los cátaros y el llamado «Secreto de Castelombres»; este último es un castillo de la región francesa de Languedoc donde, según la leyenda medieval, se hallaba un tesoro de valor incalculable, aunque de naturaleza desconocida. Desde este punto de partida se nos condujo a una fascinante excursión al mundo de los cultos mistéricos judíos, los arqueólogos nazis y los horrores sin cuento de la Inquisición católica (el Pequeño Guillermo era un interrogador particularmente brutal), y el efecto global no fue el del típico seminario de historia, sino más bien el de una intriga histórica absorbente y fascinante. Una velada de lo más memorable, ¡y más aún debido a la asombrosa consunción de una botella entera de Lagavulin a cargo de nuestro honorable orador! ¡Llorad, todos los que no acudisteis!

Al leer esto, la reacción inmediata de Laila fue reírse de la inmadura ampulosidad del estilo, además de experimentar cierta decepción por el hecho de que, al contrario de lo que había esperado, el Guillermo mencionado no tenía nada que ver con el que le interesaba. Era una señal de su cansancio y embotamiento, además de su escepticismo, después de una noche de dar vueltas en un lodazal de chorradas históricas, el que sólo tras una segunda lectura estableciera la relación entre el informe y su investigación. Y fue únicamente al leer el fragmento por tercera vez cuando, como un pájaro que alzara el vuelo ruidosamente desde un matorral, la palabra «Castelombres» le llamó la atención.

Castelombres. Languedoc. C.

Por un momento se quedó inmóvil contemplando el nombre y después, al tiempo que experimentaba una descarga de adrenalina, se puso a examinar las notas diseminadas sobre su escritorio, localizó la traducción de la carta codificada y la sostuvo bajo la lámpara, mientras sus ojos recorrían el texto: «Te la envío ahora con la certeza de que estará a salvo en C».

—Oh, Dios mío —susurró.

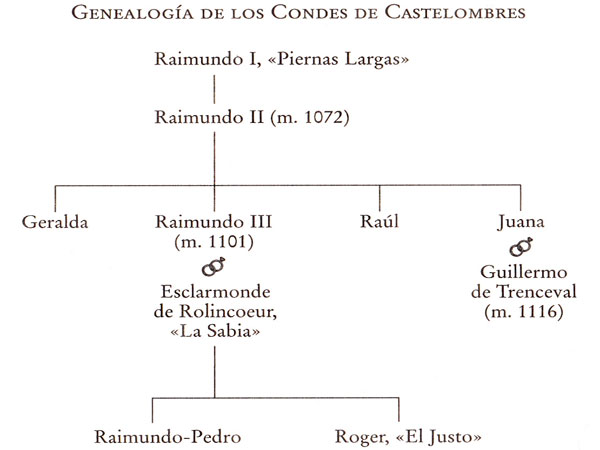

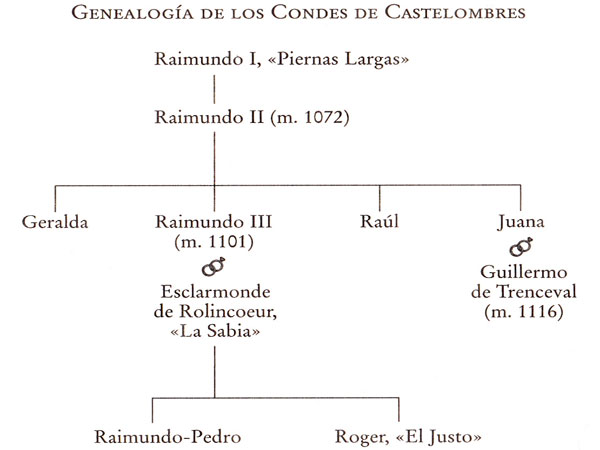

Repasó el informe una vez más, con gran detenimiento, tomó notas con letra cada vez más ilegible a causa del nerviosismo, a continuación trasladó la página web a su carpeta de favoritos y regresó a Google, donde tecleó «Castelombres» en el campo de búsqueda. Aparecieron seis resultados. Seleccionó el primero: «Genealogía de los condes de Castelombres». Durante un tiempo la pantalla quedó en blanco, después, como niebla disipada por una potente ráfaga de viento, empezó a tomar forma un árbol genealógico, más bien un arbusto, pues había menos de una docena de nombres en sus ramas, como jirones de follaje. El que le llamó la atención se encontraba en el centro.

Lo miró y remiró con mucha atención y después, con un grito agudo, tanto de alivio como de placer, dio un puñetazo sobre la mesa.

—¡Lo tengo! —gritó.