12.15 h

Sam siguió a Meagan Morrison y a Stephanie Nelle a la taquilla de la Torre Eiffel. Las colas de las otras dos entradas, con ascensores que llevaban hasta la primera y la segunda plataforma, eran enormes y conllevaban una espera de al menos dos horas. Pero la de la columna sur era mucho más corta, ya que la única manera de acceder a la primera plataforma era ascender los trescientos cuarenta y siete escalones.

—No hay tiempo para colas —dijo Stephanie Nelle.

Sam había pasado la noche en una habitación de hotel de la orilla izquierda y Meagan en otra, con dos agentes del Servicio Secreto custodiando la puerta. Stephanie había escuchado la información que le había proporcionado Meagan y luego había hecho unas llamadas telefónicas. Al parecer, después de confirmar al menos parte de esa información, insistió en que le proporcionaran custodia.

—¿Los agentes llevan siempre la misma ropa? —le preguntó Sam a Stephanie mientras subían las escaleras. No se había cambiado en tres días.

—Pocos esmóquines o prendas de diseño —respondió ella—. Improvisas y haces tu trabajo.

Los tres subieron una contrahuella que llevaba grabado el número 134. Cuatro inmensos pilares de enrejado, cuyo espacio interior superaba en extensión a un campo de fútbol, sostenían la primera plataforma, con cincuenta y siete metros de altura, como informaba un cartel situado a los pies de la escalera. Los pilones se estrechaban hasta llegar a una segunda plataforma, que tenía una elevación de ciento quince metros, y continuaban su ascenso hasta el mirador, ubicado a doscientos setenta y cinco metros. Era la estructura más alta de París, una larguirucha red de hierro visto, remachado y pintado de un gris marronoso, cuya imagen se había convertido en una de las más reconocibles del mundo.

Meagan realizó el ascenso sin esfuerzo, pero a Sam le dolían las pantorrillas. Anoche, la joven apenas había mediado palabra una vez que los llevaron al hotel. Pero Sam había elegido bien al abandonar el museo con ella. Ahora trabajaba con la jefa del Magellan Billet.

Tras diez minutos más de subida abordaron el tramo final.

La plataforma del primer piso estaba repleta de visitantes que se apiñaban en una tienda de recuerdos, una oficina de correos, una sala de exposiciones, un bar y un restaurante. Los ascensores situados al otro extremo conducían a la planta baja. Otros trescientos treinta escalones torcían a la derecha y llevaban al segundo piso. La plataforma del primer nivel se extendía alrededor de una abertura central que ofrecía una panorámica de la plaza.

Stephanie se apoyó en la barandilla de hierro. Sam y Meagan se le unieron. Juntos miraron a través de un muro y unas puertas de cristal, sobre las cuales unas letras anunciaban «La Salle Gustav Eiffel».

—El Club de París se reunirá en esa sala mañana —susurró Meagan a Stephanie.

—¿Lo sabes a ciencia cierta?

Habían mantenido la misma conversación el día anterior. Obviamente, Stephanie estaba poniendo en práctica el viejo adagio: «Formula la misma pregunta las veces suficientes y comprueba si obtienes la misma respuesta».

—Mire, señorita Departamento de Justicia —repuso Meagan—. Le he seguido el juego y he soportado sus demostraciones de autoridad. Incluso he intentado ayudarle, pero si aun así no me cree, ¿qué hacemos aquí?

Stephanie no respondió al desafío. Por el contrario, siguió apoyada en la barandilla y mantuvo su mirada fija en el otro extremo.

—Sé que mañana estarán aquí —dijo Meagan al cabo de unos momentos—. Será un gran acontecimiento. El club completo se reunirá por Navidad.

—Curiosa fecha para una reunión —apostilló Sam.

—Aquí la Navidad es una celebración extraña. Lo sé desde hace mucho. A los franceses no les gusta demasiado eso de las alegrías navideñas. La mayoría pasan el día fuera de la ciudad y el resto van a restaurantes. Les gusta comer un pastel llamado bûche de Noël. Parece un tronco y sabe a madera con mantequilla glaseada por encima. Así que no me sorprende la reunión del club por Navidad.

—¿La Torre Eiffel estará abierta? —preguntó Sam.

Meagan asintió.

—A partir de la una del mediodía.

—Cuéntame de nuevo lo que sabes —dijo Stephanie.

Meagan parecía irritada, pero accedió.

—Larocque ha alquilado la Sala Gustav Eiffel, justo ahí. La fiesta comienza a las once de la mañana y dura hasta las cuatro. Incluso ha encargado la comida. Debe de pensar que los doscientos metros de altura les otorgan a ella y a sus cómplices algo de privacidad.

—¿Habrá seguridad? —preguntó Stephanie.

—¿Y cómo voy a saber eso? Pero apuesto a que usted sí.

Stephanie pareció deleitarse con la mordacidad de Meagan.

—La ciudad es propietaria de la torre, pero la Société Nouvelle d’Exploitation de la Tour Eiffel gestiona el lugar. Cuentan con una empresa privada que se encarga de la seguridad junto con la policía de París y el ejército francés.

Sam había visto una comisaría bajo la entrada de la torre sur, además de algunos hombres de semblante serio, vestidos con uniforme de combate y pertrechados con rifles automáticos.

—Lo he comprobado —dijo Stephanie—. Para mañana hay programado un grupo en esa sala, a esa misma hora, y se ha contratado seguridad adicional. La sala de reuniones permanecerá cerrada. La torre no abre hasta la una. A partir de entonces, habrá tantos visitantes como hoy, lo cual es una cifra considerable.

—Como he dicho —aclaró Meagan—, es la primera vez que el club sale de su casa en Le Marais, la que le mostré a Sam ayer.

—¿Y crees que eso es importante? —preguntó Stephanie.

—Tiene que serlo. Este club es un problema.

Malone salió de Le Grand Véfour y tomó un taxi frente al restaurante para recorrer el breve trayecto hasta el sur del Louvre. Pagó al conductor, cruzó el gran arco que llevaba hasta el Cour Napoleón y vio de inmediato la famosa pirámide de cristal que servía de claraboya para la entrada del museo, situada debajo. La fachada clásica del Louvre engullía la enorme plaza de armas por tres costados, mientras que el Arc du Carrousel, un pastiche de arco romano con columnas de mármol rosa, montaba guardia en el extremo oriental, que era un espacio abierto.

Siete pilones triangulares de granito rodeaban la pirámide de cristal. Al borde de uno de ellos estaba sentado un hombre esbelto con facciones delgadas y un espeso cabello rubio rojizo con pinceladas de gris en las sienes. Llevaba un abrigo oscuro de lana y guantes negros. Aunque el aire vespertino era más cálido que el de la mañana, Malone estimó que la temperatura rondaría los diez grados como máximo. Thorvaldsen le había dicho que el hombre lo esperaría allí una vez que consiguiera el libro, así que se acercó a él y se sentó en el frío borde.

—Usted debe de ser Cotton Malone —dijo el profesor Murad en inglés.

Siguiendo el ejemplo de Jimmy Foddrell, había llevado el libro al descubierto. Se lo entregó al profesor.

—Recién salido de los Inválidos.

—¿Fue fácil robarlo?

—Estaba allí esperándome, tal como me dijeron.

Malone observó a Murad mientras éste hojeaba las frágiles páginas. Ya las había estudiado durante los dos trayectos en taxi y sabía dónde dejaría de leer. La primera parada se produciría a mitad del libro, donde el manuscrito se dividía en dos partes. En una página en blanco, que ejercía de divisoria, se apreciaba:

| CXXXV | II | CXLII | LII | LXIII | XVII |

| II | VIII | IV | VIII | IX | II |

Entonces vio que el profesor fruncía el ceño en un gesto de contrariedad.

—No me esperaba eso.

Malone sopló aire caliente entre sus manos desnudas y observó el frenético bullicio del patio mientras centenares de turistas entraban y salían del Louvre.

—¿Le importaría explicármelo?

—Es un Nudo Arábigo, un código que se sabe que utilizaba Napoleón. Estos números romanos hacen referencia a un texto específico. Página y línea, ya que hay solo dos series. Necesitaríamos conocer el texto que utilizó para saber las palabras exactas que forman un mensaje. Pero no aparece una tercera línea de números, los que identificarían la palabra correcta en la línea adecuada.

—No sé por qué, pero imaginaba que esto no sería tarea fácil.

Murad sonrió.

—Nada lo era con Napoleón. Le encantaba el teatro. Este museo es un ejemplo perfecto. Exigía tributos de cada lugar que conquistaba y los traía aquí, y convirtió esta colección en la mayor del mundo en su época.

—Por desgracia, los aliados lo recuperaron todo, al menos lo que pudieron encontrar, a partir de 1815.

—Conoce usted su historia, señor Malone.

—Lo intento. Y llámeme Cotton, por favor.

—Un nombre poco habitual. ¿De dónde viene?

—Como Napoleón, hay demasiado dramatismo en esa explicación. ¿Qué hay del Nudo Arábigo? ¿Hay manera de resolverlo?

—No sin saber qué texto se utilizó para generar los números. La idea era que remitente y receptor tuvieran el mismo manuscrito para cotejarlo. Y esa tercera serie de números que falta podría suponer un verdadero problema.

Thorvaldsen le había informado con todo lujo de detalles sobre el testamento de Napoleón y la relevancia que tenía el libro que Murad sostenía entre sus manos para esas últimas voluntades. Así que esperó mientras el profesor terminaba de evaluar las páginas restantes.

—Oh, Dios mío —exclamó Murad cuando llegó a las solapas finales. El anciano miró a Malone—. Fascinante.

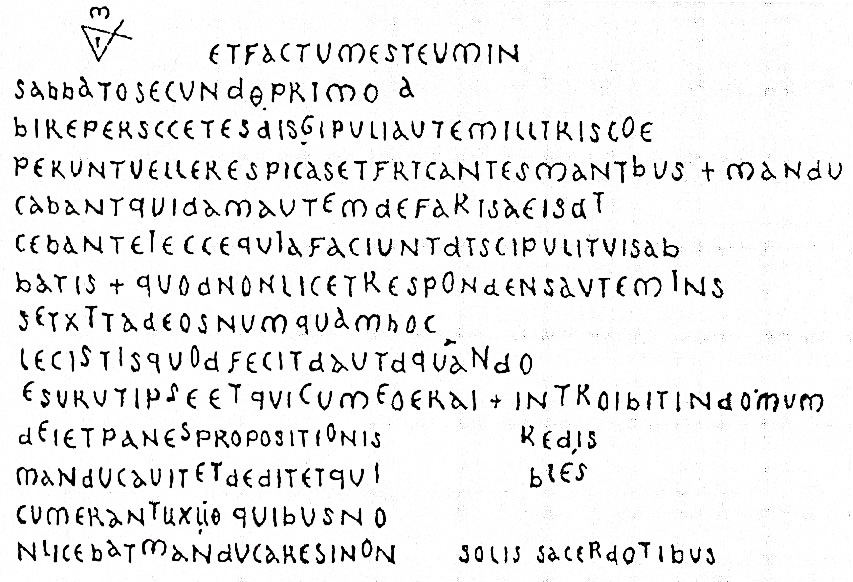

Malone ya había estudiado la caligrafía cuidadosamente retorcida, en tinta negra desvaída, igual que la utilizada para anotar los números romanos.

—¿Por casualidad sabe qué es esto? —preguntó.

—No tengo ni idea —respondió Murad.

Sam salió en defensa de Meagan.

—Por lo visto, ella no necesita demasiadas pruebas. Diría que tu presencia aquí es más que suficiente.

—Bien, bien —dijo Stephanie—. El señor Collins por fin ha empezado a pensar como un agente del Servicio Secreto.

A Sam no le gustó su actitud condescendiente, pero no estaba en posición de protestar. Stephanie tenía razón, debía empezar a utilizar el cerebro, así que dijo:

—Ha estado vigilando la página web de Meagan y también la mía. Sabe Dios cuántas más. Así que aquí tiene que estar sucediendo algo. Algo que ha captado la atención de todo el mundo.

—Es muy sencillo —dijo Stephanie—. Queremos que los miembros de ese Club de París vayan a la cárcel.

Sam no le creyó.

—Aquí hay algo más y lo sabe.

Stephanie Nelle no respondió, lo cual no hizo sino confirmar sus temores. Pero lo entendía. No era preciso contarles más que lo necesario.

Sam contempló a la gente apelotonada bajo el frío avanzando debajo de las escaleras. Otros entraban y salían de los ascensores que trepaban por el armazón abierto hasta la segunda planta. Una bulliciosa muchedumbre entró en el cercano restaurante. Una brisa gélida penetraba en el metal gris amarronado que tejía una tela de araña a su alrededor.

—Si quiere estar al tanto de la reunión que se celebrará mañana —dijo Meagan—, dudo que pueda instalar dispositivos de escucha. Mi fuente me ha dicho que el club revisa las salas antes, durante y después de las reuniones.

—No los necesitaremos —aclaró Stephanie.

Sam la miró y Stephanie le correspondió con una sonrisa que no le gustó.

—¿Alguna vez han trabajado de camareros?