ingimos bajar como si regresáramos al cañón para salir de la Ciudad de los Fantasmas. Pero después de abrirnos paso bordeando unas cuantas rocas, sin ser vistos por Silano, encontramos un complicado descenso por un hermoso barranco húmedo en la vertiente oeste de la montaña. Pasamos junto a más cuevas y tumbas en ruinas, cascadas impetuosas causadas por la lluvia —ciertamente el desierto estaba bebiendo hasta saciarse, como habían profetizado los templarios—, hasta que llegamos al fondo del valle. Anochecía, y había dejado de llover. Al abrigo de colinas bajas para no ser descubiertos por los otros, alcanzamos el enorme templo que habíamos visto justo antes de que cayera la noche. Hacía fresco después de la lluvia, las estrellas comenzaban a tachonar el cielo.

Esta estructura se hallaba en peores condiciones que el templo de Dendara que había explorado en Egipto, y era mucho menos imponente. Su techo se había hundido, y lo que quedaba era un corral de escombros sin ventanas con una decoración mínima. Era grande —las paredes parecían tener treinta metros de altura, con un arco lo bastante grande como para dejar pasar una fragata— pero sencillo.

No fue difícil encontrar un túnel que conducía al subsuelo. En un rincón del interior del templo había un cráter entre las ruinas, como si alguien hubiese cavado en busca de un tesoro, y en el fondo unos toscos tablones asegurados con piedras.

—¡Es aquí! —exclamó Ned en voz baja.

Retiramos los tablones y descubrimos una escalera de arenisca que bajaba. Usamos broza seca a modo de rudimentarias antorchas, encendimos una con acero y pedernal y bajamos. Pero pronto quedamos decepcionados. Al cabo de treinta escalones la escalera terminaba bruscamente en lo que parecía un pozo, con los lados de arenisca lisa. Cogí una piedra y la dejé caer. Transcurrieron largos segundos hasta que se produjo un chapoteo. Pude oír agua corriendo en el fondo.

—Un viejo pozo —dije—. Los beduinos lo taparon para que sus cabras y sus hijos no cayeran dentro.

Decepcionados, regresamos a la superficie para explorar el perímetro, pero no encontramos nada interesante. Enfrente, viejas columnas que no sostenían nada flanqueaban una calzada abandonada. Más montones de escombros marcaban edificios antiguos, desmoronados hacía tiempo. Todos parecían removidos, con fragmentos de cerámica por doquier. Os diré qué es la historia: fragmentos rotos y huesos olvidados; un millón de habitantes convencidos de que su época es la más importante, todos convertidos en polvo. En los riscos circundantes, las cuevas eran bocas mudas. Cansados, nos sentamos.

—Parece que tu teoría no ha funcionado, patrón —observó Ned, desanimado.

—Todavía no, Ned. Todavía no.

—¿Dónde están los fantasmas, pues? —Miró alrededor.

—Guardando silencio, espero. ¿Crees en ellos?

—Sí, los he visto. Compañeros de tripulación desaparecidos acechan en cubierta durante las guardias más oscuras. Otros fantasmas, de naufragios desconocidos, gritan desde las olas que pasan. Pone los pelos de punta a un marinero, ya lo creo. En una pensión que alquilé en Potsmouth había un bebé que había muerto allí, y oíamos su llanto cuando…

—Eso es palabrería de Satanás —interrumpió Mohamed—. No está bien hablar de los muertos.

—Sí, pensemos en nuestro objetivo, muchachos. Necesitamos un modo de bajar. Si hay algo que vaya con la caza de tesoros, es remover la tierra.

—Deberíamos percibir un sueldo de mineros —admitió Ned.

—Por la mañana, Silano entrará en un templo donde incidió ese rayo de luz y encontrará algo o no. Yo he apostado a que no. Pero antes debemos encontrarlo nosotros y alejarnos cuanto podamos.

—¿Y qué hay de la mujer? —preguntó Ned—. ¿Vas a renunciar a ella, patrón?

—En teoría debe escabullirse y reunirse con nosotros.

—Ah, ¿has apostado por ella también? Bueno, las mujeres son una mala apuesta.

Me encogí de hombros.

—La vida no es más que un juego.

—Me gusta el sonido del río —comentó Mohamed para cambiar de tema. Yo sabía que también consideraba el juego como una estratagema de Satanás—. Pocas veces se oye en el desierto.

Escuchamos. En efecto, un arroyo bajaba por un canal junto a la calzada con un alegre chapoteo.

—Ha sido la tormenta —dijo Ned—. Me imagino que la mayor parte del tiempo este sitio está reseco como un hueso.

—Me pregunto adónde irá el agua —añadió Mohamed—. Estamos en una cuenca.

Me puse en pie. Sí, ¿adónde iba? «El desierto bebe hasta saciarse». Con repentino entusiasmo, bajé precipitadamente la maltrecha escalera del templo hacia la calzada y la crucé hasta el río temporal, que relucía a la luz de las estrellas. Discurría hacia el oeste en dirección a las montañas y… ¡ya está! Desaparecía.

Una vieja columna yacía como el tronco de un árbol cortado sobre el cauce del río, y debajo de ella la corriente cesaba bruscamente. A un lado un arroyo cantarín, al otro arena y piedras secas. Me metí en las frías aguas, notándolas precipitarse contra mis pantorrillas, y eché un vistazo debajo de la columna. Había una hendidura horizontal en la tierra como el párpado de un gigante adormecido, por la que se escurría el agua. Podía oír el eco. No era el ojo de un gigante, sino su boca. «Bebe hasta saciarse».

—¡Creo que he encontrado nuestro agujero! —grité a los demás. Ned bajó de un salto a mi lado.

—Métete en esa grieta, patrón, y serás arrastrado hasta el infierno.

En efecto. Pero ¿y si por algún milagro mi suposición era acertada, y esa era una pista para dar con el sitio dónde los templarios habían escondido realmente su secreto de Jerusalén? Daba la impresión de ser cierto. Salí de debajo de la columna y miré alrededor. Esa era la única columna que había caído sobre el cauce del río. ¿Cuáles eran las posibilidades de que hubiese rodado precisamente hasta el lugar donde una caverna conducía bajo tierra? ¿Una caverna, además, que solo revelaba su presencia después de una gran tormenta?

Seguí la longitud del tronco de piedra hasta el otro lado del templo. Desprendida de la base a consecuencia quizá de un terremoto, su parte inferior sobresalía como un diente roto. Curiosamente, la plataforma de los cimientos parecía más libre de escombros que el paisaje circundante. Alguien —¿hacía ya siglos?— la había limpiado: quizá después de despojarse de su cota de malla y una túnica blanca con una cruz roja.

—Ned, ayúdame a cavar. Mohamed, ve a buscar más broza para hacer antorchas. Ned refunfuñó.

—¿Otra vez, patrón?

—El tesoro, ¿recuerdas?

Pronto dejamos al descubierto una plataforma de mármol gastado bajo la base de la columna. Durante solo un momento pude visualizar cómo debía de haber sido aquella ciudad en su época de esplendor, las columnas formando un pórtico sombreado a ambos lados de la calzada central, lleno de tiendas y tabernas pintorescas, agua limpia chorreando hasta fuentes azules, y camellos de Arabia con borlas y las jorobas cargadas de mercancías, balanceándose con paso majestuoso. Habría banderas, trompetas y huertos de árboles frutales…

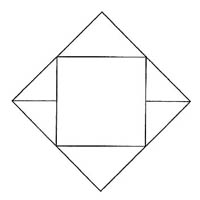

¡Allí! Un dibujo sobre el mármol. Unos triángulos grabados sobresalían de la base cuadrada de la columna. Observé que había en realidad dos capas de enlosado, una, dos centímetros y medio más alta y superpuesta a la otra. Trazaba este dibujo:

—Buscad un símbolo en esta obra de mampostería —ordené a mis compañeros—. Como el signo masónico de compás y escuadra.

Buscamos.

—Limpio como el pecho de una virgen —declaró Ned.

Bueno, los templarios eran monjes guerreros, no albañiles.

—¿No hay ninguna cruz? ¿Ninguna espada? ¿Ningún sefiroth?

—Effendi, no es más que una columna rota.

—No, aquí hay algo. Algún camino de bajada hacia la flor y la fe, como decía el poema. Es una puerta cerrada, y la llave es…, es un cuadrado dentro de un cuadrado. ¿Cuatro ángulos más cuatro ángulos? Eso son ocho. ¿Un número sagrado? Figura en la secuencia de Fibonacci.

Los otros dos me miraron sin comprender.

—Pero también dos triángulos, tres más tres. Seis. No es eso. Sumados dan catorce, y tampoco es eso. ¡Maldita sea! ¿Estoy desencaminado del todo?

Notaba que me esforzaba demasiado. Necesitaba a Monge, o a Astiza.

—Si pudieras superponer los triángulos, effendi, dibujarían la estrella de David.

Claro. ¿Era tan sencillo como eso?

—Ned, ayúdame a tirar de la base de la columna. Veamos si los triángulos de este suelo se deslizan uno sobre otro.

—¿Qué?

Una vez más, me miró como si fuese un chiflado.

—¡Tira! ¡Cómo hiciste con el altar debajo de Jerusalén!

Con cara de confirmar su propia condena, el marinero se unió a mí. No creo que hubiese podido mover la piedra congelada yo solo, pero los músculos de Ned se hincharon hasta casi reventar. También Mohamed ayudó. De mala gana, la base de la columna caída empezó a moverse, y el mármol comenzó a superponerse. A medida que los triángulos se iban cruzando, empezaban a formar el dibujo de la estrella de David.

—¡Tira, Ned, tira!

—Tendrás que hacer caer otro rayo, patrón.

Pero no lo hicimos. Cuanto más se superponían los triángulos, más fácilmente se deslizaban. Cuando formaron la estrella se oyó un chasquido y la base de la columna se liberó de repente, girando sobre un solo perno en su esquina. Toda la estructura se había vuelto ingrávida. Al retirarse la base, la estrella de seis lados comenzó a hundirse en el suelo.

Nos quedamos boquiabiertos.

—¡Saltad, saltad antes de que se aleje de nosotros!

Salté y aterricé sobre el enlosado que bajaba. Tras un momento de vacilación, Ned y Mohamed hicieron lo propio, el árabe sujetando unas toscas antorchas. Podíamos oír el chirrido de mecanismos antiguos mientras nos hundíamos bajo tierra.

—Vamos al infierno —gimió Mohamed.

—Ni hablar. ¡Hacia el libro y el tesoro!

El sonido del agua era ahora más intenso al resonar en la cámara subterránea a la que estábamos bajando. Descendimos por un pozo en forma de estrella, sobre la plataforma formada por la estrella de seis puntas, hasta que esta se detuvo con una sacudida en el fondo. Miré hacia arriba. Estábamos dentro de un pozo, demasiado alto para salir trepando. Solo se veían unas pocas estrellas.

—¿Cómo volveremos a subir? —preguntó Ned con toda la razón.

—Hum. Me pregunto si no debería haberse quedado uno de nosotros arriba. Bueno, ya es demasiado tarde, muchachos. El libro nos dirá cómo salir.

Lo dije con más confianza de la que tenía.

Un pasillo horizontal de techo bajo conducía desde nuestro extraño pozo hacia el sonido de agua. Nos agachamos y lo seguimos. En aproximadamente la longitud de la columna caída de arriba, llegamos a una caverna. El agua corría con estruendo.

—Encendamos una antorcha —dije—. Solo una, podríamos necesitar el resto.

Brilló una luz amarilla. Me quedé asombrado. El torrente de la tormenta bajaba a chorro desde la hendidura que había observado arriba, el desierto bebiendo hasta saciarse. Pero no fue eso lo que me llamó la atención. La caverna en la que nos hallábamos era artificial y en forma de cuerno, o embudo, y se estrechaba a medida que bajaba. Por su perímetro discurría una cornisa, de la anchura de un hombre. Estábamos apiñados sobre ella. La cornisa bajaba en espiral, y su trazado me recordó la concha de nautilo que Jomard me había mostrado en la Gran Pirámide, el inspirado por la secuencia de Fibonacci. «Por la flor y la fe». Al final del embudo, el río formaba una charca de aguas turbulentas.

—Un remolino —murmuró Ned—. No es la clase de cosa de la que uno pueda salir.

—No, es otro símbolo, Ned. El universo está hecho de números por alguna razón, y los templarios, o la gente que construyó esta ciudad, trataban de conmemorarlo en piedra. Igual que los egipcios. Supongo que es de eso de lo que trata el libro.

—¿De lugares subterráneos construidos por locos?

—De lo que hay detrás del mundo cotidiano que vemos.

Sacudió la cabeza.

—Es una alcantarilla, patrón.

—No. Un portal.

«Y fe».

—Caray, ¿cómo he acabado relacionándome contigo?

—Cierto, estamos en un lugar maligno, effendi.

—No, este es un lugar santo. Vosotros dos podéis esperar aquí. Apuesto a que no habrían construido todo esto si no hubiera algo ahí abajo. ¿Verdad?

Me miraron como si me correspondiera estar en un manicomio, lo cual no distaba mucho de la verdad. Estábamos todos locos de remate, buscando un atajo hacia la felicidad. Pero yo sabía que había resuelto el rompecabezas, que los chiflados templarios y su rayo habían puesto su secreto allí, no donde se encontraba Silano, y que si Astiza se reunía con nosotros como había prometido finalmente lo tendría todo: conocimiento, un tesoro y una mujer. Bueno, dos mujeres, pero eso se resolvería sobre la marcha. Una vez más me sentí preso de la culpabilidad a causa de Miriam, mezclada con el dulce recuerdo de su cuerpo y no poca aprensión por hacerle daño. Es curioso lo que uno piensa en momentos de apuro.

Encendí otra antorcha y bajé cautelosamente por el camino en espiral como un caracol precavido. Mis compañeros se quedaron arriba, siguiéndome con la mirada. Cuando llegué a donde la cascada de agua chocaba contra la charca oscura como boca de lobo, mi llama chisporroteó en la llovizna. ¿Qué profundidad tenía ese pozo? ¿Era demasiado hondo para recuperar lo que los templarios habían arrojado ahí abajo? Porque no dudaba que habían dejado caer su tesoro de Jerusalén en ese embudo, confiando en que algún día los miembros supervivientes regresarían y refundarían su orden.

Me armé de valor. El agua, completamente negra como he dicho, giraba como en un desagüe, con espuma verde flotando en la superficie como cuajada. Olía a cerrado como un ataúd. Pero no podíamos volver por donde habíamos venido, ¿verdad? Así pues, tras dejar mi antorcha a un lado, donde no tardó en apagarse —ahora mi única luz era el tenue fulgor de la tea de Ned y Mohamed, en lo alto—, inspiré hondo, recé a todos los dioses que me vinieron a la cabeza y me zambullí.

El agua estaba fría, pero no helada. Caí dentro de tinta. Unas matas de algas blandas y fibrosas me rozaron mientras caía, el cieno de los siglos. También podía haber cosas nadando, blancas y pulposas en la oscuridad —me las imaginé, tanto si estaban como si no—, pero seguí impulsándome con los pies hacia abajo, a tientas. Disponía de dos minutos para encontrar aquello que buscábamos… o ahogarme.

La corriente empezó a empujarme. Comencé a sentir pánico, pues estaba cada vez más claro que regresar hacia arriba costaría más tiempo y aire de los que tenía. No podía retroceder, y estaba siendo arrastrado hacia abajo y adelante.

Percibí un resplandor extraño. Venía de enfrente, no muy intenso, pero gratificante después de largos segundos de negrura absoluta. Vi un fondo de un blanco tranquilizador, como un lecho de arena limpia. Entonces reparé en el verdadero origen de aquella palidez y estuve a punto de tragar agua. El fondo no era de arena, sino de huesos.

Había visto el friso de calaveras en la cámara templaría debajo de Jerusalén, pero esto era cien veces peor, un osario de los condenados. En esta ocasión eran cráneos auténticos, pálidos y borrosos pero reconocibles, espantosamente enredados con brazos, piernas y costillas. Era un arrecife de huesos blanqueados, los dientes largos como índices, las cuencas vacías como una tumba. Todo el conjunto estaba envuelto en cadenas cubiertas de borra y fragmentos de roca.

Aquello había sido un pozo sacrificatorio o una cámara de ejecuciones.

La corriente me arrastró sobre el osario llevándome hacia una luz que se intensificaba. ¿Era una alucinación mientras mi cerebro se moría por falta de aire? No, era luz real, y a la salida de un breve túnel la vi aún más intensa sobre mí. Mientras que la corriente quería llevarme hacia donde fuera que se dirigía el río, pataleé furiosamente hacia arriba.

Salí a la superficie con mi último aliento. ¡Aquellos huesos! Atisbé y traté de alcanzar una cornisa de arenisca, me agarré, pataleé y me impulsé fuera del agua como un pez agotado. Durante un rato me quedé allí tendido, jadeando. Finalmente recobré la respiración lo suficiente como para incorporarme y mirar alrededor. Me hallaba en el fondo de un pozo de arenisca. Muy arriba, lejos de mi alcance, se encontraba la fuente de la tenue luz. El río subterráneo del que había escapado corría junto a la cornisa de roca y se precipitaba en otro túnel bajo el agua. Me estremecí. ¿Podía haber todavía más huesos corriente abajo, a los que se unirían los míos?

Levanté la vista para examinar la luz pálida y plateada de la luna y las estrellas. No podía ver el cielo, por lo que supuse que algo reflejaba el firmamento nocturno hacia abajo. La iluminación era muy tenue, pero suficiente para ver que las paredes del pozo eran lisas, sin grietas ni asideros, y estaban demasiado separadas como para alcanzarlas extendiendo ambos brazos. No había ninguna posibilidad de salir trepando. ¿Y qué más?

Hombres vigilando.

Goteando, me puse lentamente en pie y me volví en aquella cámara mortecina. Me di cuenta de que estaba rodeado de hombres, enormes y siniestros, en armaduras medievales. Llevaban yelmo, barba y unos escudos en forma de cometa plantados a sus pies blindados. Solo que no eran hombres de verdad, sino estatuas de arenisca, esculpidas en las paredes del pozo para formar un círculo de centinelas eternos: templarios. Tal vez eran representaciones de grandes maestres del pasado. Eran más grandes que el tamaño natural, más de dos metros y medio de estatura, y tenían una expresión adusta. Pero había también algo reconfortante en aquellos acompañantes, que nunca bajarían la guardia y sin embargo se mantenían apartados contra las paredes de la estancia de roca como si esperasen que aquello que custodiaban llegara a encontrarse algún día.

¿Y qué era eso? Un sarcófago de piedra, observé, pero no sin tapa como el que había visto en la cámara del rey de la Gran Pirámide. Correspondía al estilo de las iglesias europeas, su tapa la figura esculpida de un caballero europeo. El sarcófago era de caliza, y aquel templario, supuse, era quizás el primero: Montbard, tío de san Bernardo. Un guardián para toda la eternidad.

La tapa era pesada, y al principio parecía firmemente soldada. Pero cuando le di un empujón lo bastante fuerte se movió ligeramente, con un chirrido. Se levantó polvo de los bordes. Esforzándome, empujé y empujé hasta que logré entreabrirla lo suficiente para bajar un borde hasta el suelo. Entonces miré dentro. Una caja dentro de otra.

El ataúd era de madera de acacia, increíblemente conservada. Aunque dudé si debía abrirlo, ya había llegado demasiado lejos. Abrí la tapa de un tirón. Dentro se hallaba el esqueleto de un hombre, no terrorífico sino más bien pequeño y desnudo en esa última aparición. Hacía ya tiempo que la carne se había corrompido dejando los huesos, y sus ropas eran andrajos. Su espada de guerrero, estrecha y oxidada, era un zarcillo de su antiguo poder. Pero una mano esquelética sujetaba una maravilla nada corroída, sino tan brillante y profusamente decorada como el día en que se forjó. Era un cilindro de oro, grueso como un carcaj y largo como un rollo de pergamino. Su exterior era un derroche de personajes mitológicos, de toros, halcones, peces, escarabajos y seres tan extraños y de otro mundo que soy incapaz de describirlos, tan distintos eran de todo lo que había visto antes. Había estrías y arabescos, estrellas y formas geométricas, y el oro era tan liso e intrincado que las puntas de mis dedos acariciaron su sensualidad. El metal parecía caliente. Era la fortuna de una vida en peso, e inestimable en diseño.

El Libro de Tot tenía que estar dentro. Pero, cuando quise levantarlo, ¡el esqueleto tiró de él!

Me sobresalté tanto que lo solté y el cilindro se movió un poco, recostándose más profundamente en los huesos. Entonces me di cuenta de que simplemente me había sorprendido el peso del objeto. Volví a levantarlo y el cilindro se liberó como un ancla de piedra, flexible, suave y pesado. No saltó ningún rayo. No sonó ningún trueno. Sin darme cuenta de que lo había hecho, solté la respiración contenida. Solo estaba yo en la penumbra, sosteniendo aquello por lo que, según decían, los hombres habían buscado, luchado y muerto durante más de cinco mil años. ¿También eso estaba maldito? ¿O sería mi guía para un mundo mejor?

¿Y cómo abrirlo?

A medida que examinaba el cilindro con mayor atención, nacía el reconocimiento. Había visto antes varios de esos símbolos. No todos, pero algunos habían estado en el techo del templo de Dendara, y otros en el calendario que había examinado en la bodega del Orient antes de que el navío insignia francés estallara en la Batalla del Nilo. Había un círculo sobre una línea, como en el calendario, y todos los demás: animales, estrellas, una pirámide, y Tauro, el toro, la era zodiacal en la que se había construido la Gran Pirámide. Y no solo una pirámide, sino también una pequeña representación de un templo con columnas. Observé que el cilindro estaba articulado de modo que era posible hacer girar y alinear símbolos, al igual que los círculos del calendario. Así pues, una vez más probé con lo que conocía: toro, estrella de cinco puntas y el símbolo del solsticio de verano, como había hecho en el barco. Pero no bastaba con eso, de modo que añadí pirámide y templo.

Quizá fui listo. Quizá tuve suerte. Quizás había cien combinaciones que abrían el cilindro. Todo lo que sé es que se produjo un chasquido y se dividió entre pirámide y templo, como una salchicha partida en dos. Y cuando separé ambas mitades, lo que esperaba estaba dentro: un manuscrito, la forma antigua del libro.

Lo desenrollé, mis dedos temblando de emoción. El papiro, si de eso se trataba, era distinto a todos los que había visto o tocado anteriormente. Era más liso, más extensible y relucía de un modo extraño, pero de un material que no parecía cuero, papel ni metal. ¿Qué era? La escritura resultaba aún más curiosa. En lugar de la escritura pictórica o los jeroglíficos que había visto en Egipto, esta era más abstracta. Era angulosa y ligeramente geométrica, pero más singular que todas las escrituras que había conocido hasta entonces, un derroche de formas, barras oblicuas, garabatos, lazadas y caracteres intrincados. Había descubierto el secreto de la vida, el universo o la inmortalidad, si se podía dar crédito a los chiflados que buscaban esa cosa. ¡Y no podía leer ni media palabra!

En alguna parte, Thot se reía.

Bueno, había descifrado cosas antes. Y aunque el manuscrito resultara indescifrable, su recipiente bastaba para pagar una pensión al rey de Prusia. Una vez más, era rico.

Siempre y cuando lograra salir de aquella ratonera.

Reflexioné. Regresar nadando contra la corriente sería imposible, y aunque pudiera hacerlo tan solo volvería a un pozo que no teníamos manera de escalar. Pero dejarme arrastrar por la corriente me llevaría a un conducto subterráneo sin garantías de aire. A duras penas había sobrevivido a un canal semejante debajo de la Gran Pirámide, y no tenía el valor para intentarlo de nuevo. No había visto ningún indicio de que aquel río temporal saliera a la superficie en alguna parte.

¿Qué haría Ben Franklin?

Me había hartado por completo de sus aforismos cuando tenía que oírlos a diario, pero ahora lo echaba de menos. «Los hombres sabios no necesitan consejo, los tontos no lo aceptan». Ingenioso, pero de escasa ayuda. «Energía y perseverancia conquistan todas las cosas». ¿Perseverancia, cómo? ¿Perforando un túnel como un minero? Inspeccioné la cámara con más detenimiento. Las estatuas templarías eran rígidas e inmovibles, a diferencia de las vírgenes giratorias de debajo del Monte del Templo. No había dibujos en las paredes de la cueva, ni grietas, puertas o agujeros en los que insertar el cilindro de oro, con la esperanza de que pudiera servir como una especie de llave. Di golpéenos en el pozo, pero no oí huecos. Grité, pero el eco fue vano. Golpeé las paredes, para ver si algo podía ceder, pero no ocurrió nada. ¿Cómo demonios habían entrado los templarios ahí? El túnel estaría seco entre las tormentas. ¿Debía esperar? No, habían reverberado más truenos y un río como ese podía fluir durante días. Di patadas, tiré y bramé, pero nada se movió. «No confundas nunca movimiento con acción», había aconsejado Ben.

¿Qué más había dicho? «Vale más bien hecho que bien dicho». Sí, pero no demasiado útil en mi situación actual, que yo supiera. «Todo el mundo quiere vivir mucho tiempo, pero nadie quiere envejecer». En ese momento, hasta envejecer resultaba preferible a morir. «En los ríos y el mal gobierno, las cosas más ligeras salen a la superficie». Bueno, por lo menos había un río…

«Salir a la superficie».

Levanté la vista. Si se filtraba luz desde arriba, tenía que haber una salida. Imposible subir sin cuerda, escala o asideros. Ojalá tuviera uno de los globos de Conté… «Salir a la superficie».

Lo que hacía Ben, de manera distinta a casi todos nosotros, era primero pensar y después actuar. ¿Por qué resulta tan difícil? Pero finalmente se me ocurrió una idea desesperada, e —igual de importante— ninguna alternativa plausible. Cogí la tapa del sarcófago que estaba apoyada contra la caja de piedra y la arrastré, chirriando, hasta el borde del agua. Tirando de ella, la puse vertical como una puerta, en equilibrio sobre una esquina, bamboleándose sobre el río subterráneo. Apunté con la mayor precisión posible al agujero oscuro en el que el arroyo desaparecía corriente abajo. Y, con un gruñido, ¡lancé la tapa al agua! La fuerza de la corriente impulsó la tapa contra la boca del túnel, obstruyendo el desagüe.

Al instante, el agua comenzó a subir.

Se derramó sobre la plataforma de arenisca, cubriendo las botas de las estatuas templadas. ¡Esto había dado mejor resultado! «Lo siento, Montbard, o quienquiera que seas». Coloqué el ataúd de madera de acacia sobre la tapa del sarcófago de piedra y vertí los huesos. Cayeron ruidosamente en el sarcófago de caliza en sacrílega confusión, el cráneo mirándome con lo que juro era reproche. Bueno, ahora ya estaba maldito. Equilibré la caja de madera sobre la parte superior del sarcófago, metí el cilindro de oro dentro de mi camisa y me introduje dentro como si fuese una bañera. El agua subía deprisa, casi treinta centímetros por minuto. Pasó junto a las rodillas de los templarios, rebasó el borde del sarcófago, lo inundó… y después me hizo flotar. Recé a los dioses cristianos, judíos y egipcios. ¡Gloria, gloria, aleluya!

Mi arca se elevó. A medida que el pozo se llenaba y el agua se hacía más profunda, supe que el aumento de la presión podía reventar la tapa que le obstruía el paso, así que solo podía esperar que aguantara lo suficiente. «Quien vive de esperanza morirá ayunando». Mi propio consejo es seleccionar y elegir tus aforismos según convenga, por lo que me aferré a la esperanza como el mismo diablo. Continuamos subiendo, un precioso palmo tras otro. Caí en la cuenta de que mi acción haría retroceder también el agua hacia la espiral de la cámara de detrás, hacia Ned y Mohamed.

Confié en que supieran nadar.

La tenue luz se intensificaba mientras ascendíamos, y las estrellas se reflejaban en el agua negra. Encontré un par de costillas que se habían desbordado de mi embarcación y las arrojé sin cortesías por la borda, razonando que en realidad a mí no me importaría qué fuese de mis huesos una vez que ya no los necesitara. Más y más arriba, hasta que vi un disco plateado que reflejaba la luz procedente de un pozo inclinado. ¡Y en ese pozo había una escalera de arenisca! Me puse de pie en mi ataúd bamboleante, estiré los brazos para alcanzar el primer escalón y me aupé. ¡Roca sólida! A mi espalda, el agua seguía subiendo.

Entonces se oyó un golpetazo, el agua eructó, y con un fuerte ruido de succión comenzó a bajar, mi barca-ataúd girando en espiral con ella. La tapa que obstruía el río se había resquebrajado bajo la presión y terminado por ceder. El agua se arremolinaba y desaparecía de nuevo por el desagüe, pero yo no tenía tiempo de mirar. Subí la escalera y comprobé que ese era el mismo pozo que habíamos encontrado en el templo en ruinas. No nos habíamos percatado del reflejo desde nuestro ángulo, y si no hubiésemos retirado los tablones no habría tenido ninguna luz allí abajo. Salí a la superficie entre las paredes de piedra, me abrí paso por entre los escombros y regresé corriendo a través de la calzada a la base de la columna desde donde habíamos bajado.

—¡Ned! ¡Mohamed! ¿Estáis vivos?

—¡Por la piel de nuestros dientes, patrón! ¡Este embudo se ha llenado de agua y hemos estado a punto de ahogarnos como ratas! ¡Después el agua ha vuelto a bajar!

—¿Cómo has llegado ahí arriba, effendi? ¿Qué ocurre?

—Solo quería que tomarais un baño, muchachos.

—Pero ¿cómo has salido?

—En barca. —Pude ver sus caras vueltas hacia arriba como pequeñas lunas—. Esperad. Tengo una idea para intentar sacaros.

La base de la columna caída, como recordaréis, se había desplazado girando fuera del enlosado en forma de estrella para iniciar el descenso de la plataforma. Ahora la empujé hacia atrás, se oyó un chasquido y la plataforma de abajo comenzó a subir por el pozo estrellado, Ned y Mohamed ululando de alegría como locos.

Una vez arriba, me ayudaron a volver a colocar la base en su lugar correspondiente, sellando nuevamente la entrada. Entonces Ned me abrazó como si fuera su madre.

—¡Por Davy Jones, eres un mago, patrón! ¡Siempre te escapas como un gato! ¿Y has encontrado el tesoro?

—Me temo que no hay tesoro. —Pusieron cargas largas—. Creedme, he buscado. Tan solo una tumba templaría, amigos. Ah, y esto.

Hice aparecer el cilindro de oro como un mago. Se quedaron boquiabiertos.

—Tened, sopesadlo. —Dejé que lo cogieran—. Aquí hay oro suficiente para que podamos vivir holgadamente los tres.

—Pero, effendi —dijo Mohamed—, ¿qué hay de tu libro? ¿Está aquí? ¿Está lleno de secretos mágicos?

—Está aquí dentro, en efecto, y es lo más extraño que he visto nunca. Estoy seguro de que haremos un favor al mundo manteniéndolo alejado de Silano. Quizás un erudito pueda entenderlo algún día.

—¿Un erudito?

—Por fin lo tengo, por los trabajos de Hércules, y no puedo leer ni media palabra. Me miraron consternados.

—Vayamos en busca de Astiza.