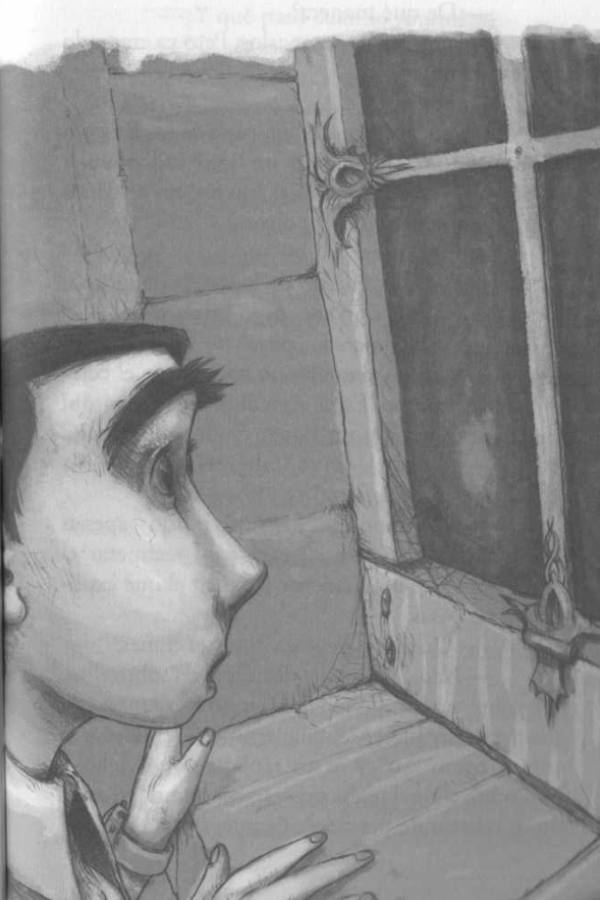

Regresó a las cercanías de la casa, jadeando. Se tomó unos segundos para recuperar la respiración normal y recién entonces se animó a avanzar casi gateando entre los yuyos hasta la pared de la ventana. Escuchó la voz de un tipo. Se irguió lentamente hasta apenas asomarse. Por suerte el vidrio estaba tan sucio que era imposible que lo vieran desde adentro. Con suavidad limpió apenas un punto del tamaño de la yema del dedo para poder espiar. Apenas pudo reprimir el grito de espanto, porque lo que vio no podía ser verdad: además del tipo estaban Matías e Irene. ¿Cómo habían hecho los chicos para llegar más rápido que él? ¿Y quién era ese tipo? ¿Qué había pasado con el otro?

—En realidad Pedraza no viajó en esa oportunidad, pero sí lo hizo después —siguió diciendo el tipo—. Varias veces. La primera vez fue en 1959, cuando tenía 70 años. Viajó a 1958. Era para comprar un terreno en la ruta que, sabía, al año siguiente iba a triplicar su valor, porque lo iban a necesitar para una estación de servicio. El caso es que en el viaje se encontró con él mismo, con un año menos. Y los dos regresaron a 1959. A las gentes del pueblo les dijo que era un hermano que había vivido en otra provincia. Hizo más viajes, siempre a meses de «distancia», digamos. Siempre por motivos económicos. Y de cada viaje regresaba con sus réplicas. Así los Pedraza se fueron multiplicando. Creo que llegaron a ser siete, por lo que leí en su cuaderno. Pero también comprobó algunas cosas inquietantes.

—¿Inquietantes?

—Pasados algunos años el «original», comenzó a notar cierto desorden mental en sus «réplicas». Empezaban a tener conductas agresivas entre ellos, se les mezclaban experiencias, recuerdos, palabras. Llegó a temer por su propia vida.

—¿Por qué no los envió cada uno a su tiempo?

—Lo intentó, pero demasiado tarde. A cierta altura las réplicas comenzaron a actuar como un solo individuo.

—¿Entonces?

—Intentó deshacerse de ellos.

—¿De qué manera?

—Pensó en envenenarlos. Pero ya era tarde para eso también.

—¿Por qué?

—Progresivamente el grupo de los Pedraza empezó a funcionar como un solo individuo y los pensamientos del original fueron, no sé cómo decirlo, «captados» por los otros.

—¿Entonces?

—Fue el comienzo de la locura del grupo. Todos pensaban más o menos lo mismo.

—Eran como siameses.

—Pero los siameses no comparten el cerebro, solo el cuerpo. Estos eran al revés: la mente sí y los cuerpos no. Y poco a poco eso los enloqueció.

—¿Y usted cómo sabe todo eso? ¿No será…? ¡Usted es Pedraza!

—No, tranquilo. Lo supe porque apenas murió Pedraza entré a su casa para recuperar el baúl y encontré un cuaderno suyo en el que explicaba estas cosas.

—¿Qué hizo Pedraza con sus clones?

—Nada. No podía decidir nada sobre ellos, que ellos no lo supieran al mismo tiempo. Al principio escribía en el cuaderno refiriéndose a sí mismo como «yo» y a sus réplicas como «ellos». Pero sobre el final usaba expresiones como «yo estuvimos cocinando pescado». Es muy impresionante.

—¿Y qué pasó cuando murió?

—No sé, murió ayer.

—¿Y el baúl? ¿Dónde está?

—Ese es el problema que tenemos… se hizo enterrar con el baúl.

—¡No!

—Sí, y tenemos que recuperarlo.

—Y los demás, las réplicas de Pedraza, ¿por qué lo aceptaron?

—Es que Pedraza había dejado un testamento escrito mucho antes de que todo esto pasara.

—¿Dónde están los tipos esos, los otros Pedraza?

—No sé. Yo entré anoche a la casa, mientras se estaba haciendo el velorio.

—¿Y usted cuándo se enteró de la existencia de este baúl?

—Hace mucho.

—¿Cuánto?

—Mucho.

—¿Por qué en tantos años no recuperó el baúl?

—Eso no se los puedo decir. Acéptenme que yo sabía que había que hacerlo ahora, el 14 de marzo de 1989.

—¡Un momento! —casi gritó Matías.

—¿Qué pasa?

—Que todo lo que nos dijo es una pavadez. Si ese Pedraza al viajar desde 1959 hasta 1958 se encontró con su doble, ¿por qué Irene y yo no nos encontramos con nuestros dobles cuando viajamos a 1950?

—Porque todavía no habíamos nacido —respondió Irene.

—Okey —dijo Matías y por un momento pareció desinflarse, pero al instante volvió a la carga—: ¿Por qué no nos encontramos con nuestros dobles hoy mismo, cuando aparecimos en la escuela?

—Es otra de las cosas que no pienso explicar. Pero —miró el reloj— se podrán hacer una idea ya mismo. El chico que salió, ahora va a volver y va a contar algo muy extraño. No le den bolilla a lo que dice, pero convénzanlo: tiene que volver a 1950 hoy mismo. Y también ustedes tienen que regresar a noviembre, al día que partieron. No importa si se equivocan en unas pocas horas, pero tiene que ser el mismo día. De lo contrario, no sé qué puede pasar, pero no creo que sea nada bueno. Sí o sí tienen que ir al cementerio apenas anochezca y, juntos, los tres, tienen entrar al mausoleo de Pedraza y traer el baúl hasta acá.

—¿Y usted por qué no nos ayuda?

—Porque voy a estar ocupado.

—¿Qué tiene que hacer?

—Detener a las réplicas de Pedraza, porque ellos también quieren recuperar el baúl.

—¿Cómo lo sabe?

—No lo sé, pero lo deduzco.

—¿Cómo vamos a hacer para entrar al mausoleo?

—En esta bolsa que les dejo tienen todo lo que necesitan. Ahora me voy.

—¿Y si el chico no viene?

—Hace como veinte minutos que está afuera, espiando por el vidrio. Díganle que entre apenas yo me vaya.

—Entrá, Liborio, te estábamos esperando —gritó Irene.

Peter se irguió como para escapar a la carrera, pero cambió su decisión. Desde una distancia prudente les habló:

—¿Qué pasó con ese tipo?

—Nos explicó algunas cosas —dijo Irene—. Dale, pasá que tenemos que hablar.

—¿Ahora me conocen? —le preguntó a Irene.

—¿Qué decís? —preguntó Matías, asomándose—. Dale, Liborio, vení.

—¿Recién no me conocían y ahora sí?

—No sé de qué hablás.

—¡¿Porqué dijeron que no me conocían?! —les gritó Peter—. Saben bien de qué hablo.

—¡No tengo la menor idea! —respondió Irene—. Saliste corriendo y ahora volvés diciendo que nosotros dijimos que no te conocemos.

—¿Están haciendo esto para hacerme creer que estoy loco?

—Nadie te está tratando de loco —terció Matías.

—Estamos en un gran problema. El tipo que vino dice que tenemos que recuperar el baúl, que ahora mismo está en el cementerio —dijo Irene.

—Pero ustedes recién estaban en la otra cuadra y cuando les hablé me dijeron que no me conocían… —siguió Peter.

—¡Basta! Si no salimos de acá, estamos sonados. ¿Qué te pasa, Liborio?

—¡Peter me llamo!

El cuidador del cementerio, parado en la entrada, miró la hora y con alivio vio que ya eran las seis menos veinte. Nunca esperaba hasta la hora de cierre, porque nadie va a un cementerio a última hora. Solo debía asegurarse de que nadie estuviera adentro para, entonces sí, cerrar con llave e irse a su casa. El modo de asegurarse era tocar una campana. Si nadie venía corriendo en los siguientes dos o tres minutos se metía en una oficina y se cambiaba la ropa. En eso estaba, luchando con el pantalón que no le salía por intentar sacárselo con los zapatos puestos, cuando vio en la puerta algo como una aparición: dos, tres, cuatro, tal vez más, tipos iguales.

No llegó a saludar ni a decir «qué se le ofrece, señores», ni a preguntar «¿de qué planeta, pesadilla o irrealidad vienen con caras idénticas y esos ojos desorbitados de zombis que miraban sin ver?». Un palo golpeó su cabeza antes de decir una palabra. Enredado en su propio pantalón cayó de costado sobre el tacho de flores marchitas que no había tenido tiempo de llevar a la calle.

Cuando llegó el hombre de pelo blanco y vio la entrada cerrada, maldijo mirando al suelo. ¿Y ahora? Bueno, ya vería cómo ayudaba a los chicos cuando se acercaran a la entrada con el baúl. Mientras tanto se podía quedar allí por si venían las réplicas de Pedraza.

No fue tan complicado para los chicos abrir el panteón que se había hecho construir Pedraza. Entre las herramientas que les había dejado aquel hombre misterioso que los ayudaba, había una ganzúa con la indicación de que probaran con ella solo unos minutos y, si no podían de esa forma, que emplearan una maza que había en la bolsa. Pero nada de eso fue necesario, porque apenas la empujaron la gruesa puerta de bronce cedió. Ese detalle inesperado terminó de asustarlos. Habían entrado al cementerio poco después de las cinco y para no despertar sospechas se habían ocultado en una parte a medio construir, donde se amontonaban materiales, tirantes y andamios. Cuando sonó la campana, la señal que había indicado el hombre, esperaron unos diez minutos más y recién entonces buscaron el panteón.

Peter fue quien empujó la puerta. Adentro estaba todo en penumbras, salvo un mínimo reflejo que producía un vitral que había en el techo. Matías encendió la linterna y, como estaban, apretujados en la entrada, se asomaron a ese reducido y sombrío espacio. El olor a flores era intenso. Mareaba. En el centro de ese espacio estaba el lustroso ataúd de madera oscura apoyado sobre una mesa de mármol. En la pared izquierda había imágenes religiosas y un retrato que no podía ser más que del finado. Al frente, una pared desnuda, sobre la que habían apoyado las coronas de flores. El tembloroso haz de luz siguió desplazándose por la pared derecha, y Matías lo hizo detener de golpe porque un movimiento de Peter al pasar el brazo cerca de la linterna produjo una inquietante sombra. Irene se asustó y empujó sin querer a Matías sobre el ataúd. Se susurraron insultos cruzados y siguieron la pesquisa: por fin, en la pared que quedaba detrás de ellos, vieron el baúl.

—Hay que sacarlo —dijo Matías después de un largo segundo de silencio.

—¿Por qué no usamos el baúl acá mismo? —dijo Peter.

—No conviene. Nos va a llevar más de dos horas a los tres. Demasiado riesgo. Además, el hombre dijo que sí o sí el baúl tiene que estar en la casa maldita.

—No me gusta nada ese tipo.

—Además, el que se quede último, solo, se muere de miedo —dijo Irene con un nervioso temblor en la voz—. Ni loca me meto adentro de un baúl que está en un mausoleo.

—¿Escucharon?

—¿Qué?

—Ruidos. Alguien se acerca.

—¡Salgamos!

—No, mejor nos metemos atrás de las coronas.