Presten atención: Dwayne Hoover había herido seriamente a tantas personas que hubo que llamar a una ambulancia especial, a la que se conocía por Martha. En realidad Martha era un autocar de gran tamaño, para recorridos transcontinentales, fabricado por la General Motors y al que se le habían quitado los asientos. Llevaba camillas hasta para 36 víctimas de alguna emergencia o catástrofe, además de una cocina, un aseo y una sala de operaciones. Y tenía almacenadas comida y medicinas como para hacer de hospital autónomo durante toda una semana sin necesitar ayuda del mundo exterior.

Su nombre completo era Martha Simmons, Unidad Móvil para Emergencias, y lo habían bautizado así en honor de la esposa de Newbolt Simmons, responsable de la salud pública del condado. La señora Simmons había muerto de la rabia. Contrajo esa enfermedad porque una mañana se encontró un murciélago que la padecía entre los cortinajes de su salón. Acababa de leer una biografía de Albert Schweitzer, quien sostenía que los seres humanos deberían tratar a todos los animales con cariño. Ella lo cogió suavemente con un kleenex, que es un pañuelito de papel, y el murciélago la mordió muy suavemente. Ella lo sacó al patio y lo depositó suavemente sobre la alfombra de hierba artificial que cubría el suelo y que se conocía con el nombre de césped astral.

En el momento de su muerte la señora Simmons medía 90 centímetros de cadera, 72 centímetros de cintura y 95 centímetros de contorno de pecho, y su marido tenía un pene que medía 18,75 centímetros de largo y 5 centímetros de diámetro.

Newbolt Simmons y Dwayne Hoover se sintieron unidos en su desgracia durante una temporadita, porque las muertes de sus esposas, en circunstancias poco habituales, se habían producido en el breve espacio de tiempo de un mes. Compraron a medias un yacimiento de grava en la Ruta 23, pero la compañía constructora de los hermanos Maritimo les ofreció el doble de lo que les había costado. Ellos aceptaron la oferta, se repartieron los beneficios y su amistad poco a poco fue desvaneciéndose. Pero siguieron intercambiándose felicitaciones por Navidad.

La última felicitación navideña que Dwayne le envió a Newbolt Simmons tenía este aspecto:

Y la última felicitación navideña que Newbolt Simmons le había enviado a Dwayne tenía el siguiente aspecto:

Mi psiquiatra también se llama Martha. Su sistema de trabajo consiste en formar pequeños grupos de gente con problemas que reúne una vez por semana. Es muy divertido. Nos enseña a utilizar la inteligencia para ayudarnos mutuamente. Ahora está de vacaciones. Yo la quiero mucho.

Y ahora que se acerca mi cincuenta cumpleaños, recuerdo al novelista estadounidense Thomas Wolfe, que murió cuando sólo contaba treinta y ocho años. Su editor en Charles Scribner’s Sons, que era Maxwell Perkins, le había ayudado mucho a la hora de estructurar sus novelas. Me han dicho que Perkins le propuso que, mientras escribía, tuviese siempre presente una idea que hiciera de hilo conductor: la búsqueda de padre por parte del protagonista.

Pero a mí me parece que, en realidad, las novelas americanas más realistas tienen héroes y heroínas que lo que andan buscando es una madre. Esto no tiene por qué resultarle embarazoso a nadie. Es simplemente la verdad.

Una madre es mucho más útil.

Yo no me sentiría especialmente bien si encontrara otro padre. Y Dwayne Hoover, tampoco. Y Kilgore Trout, tampoco.

Y justo mientras el Dwayne Hoover sin-madre estaba echándole la bronca al Wayne Hoobler sin-madre en la zona de los coches de segunda mano, otro hombre, que había matado realmente a su madre, estaba a punto de aterrizar, en un avión que había alquilado, en el Aeropuerto Will Fairchild, al otro lado de la Interestatal. Era Eliot Rosewater, el mecenas de Kilgore Trout. Había matado a su madre accidentalmente en un barco cuando era un muchacho. Su madre había sido la campeona de ajedrez femenino de los Estados Unidos de América, mil novecientos treinta y seis años después del supuesto nacimiento del Hijo de Dios. Rosewater mató a su madre un año más tarde.

El piloto del avión en que volaba Rosewater había sido el que provocó que la pista del aeropuerto se encendiese convirtiendo en realidad el sueño de un ex presidiario sobre el Reino de las Hadas. Cuando se encendieron todas aquellas luces, Rosewater se acordó de las joyas de su madre. Dirigió la mirada hacia el oeste y sonrió al ver la rosácea belleza del Centro para las Artes Mildred Barry, una luna de otoño sobre pilares en un recodo del Arroyo del Azúcar. Le recordó cómo era su madre cuando él la miraba con la mirada difuminada de la infancia.

Por supuesto que tanto a él como al piloto del avión los había creado yo. Puse en los controles del avión al coronel Looseleaf Harper, que era el hombre que había tirado la bomba sobre Nagasaki, Japón.

En otro de mis libros hice de Rosewater un alcohólico, pero ahora le tenía bastante sobrio, gracias a la ayuda de los Alcohólicos Anónimos. Hice que utilizara su nuevo estado de sobriedad para que explorara, entre otras cosas, los supuestos beneficios espirituales y físicos de las orgías sexuales que se mantenían con desconocidos en la ciudad de Nueva York. Hasta aquel momento eso sólo le había producido confusión.

Podría haberles matado a él y al piloto, pero les permití que siguieran viviendo. Así que el avión se posó en el suelo sin ningún incidente.

Los dos médicos que iban en aquella ambulancia especial llamada Martha eran Cyprian Ukwende, de Nigeria, y Khashdrahr Miasma, de la joven nación de Bangladesh. Ambas naciones formaban parte de ese mundo que, de vez en cuando, es noticia por las hambrunas que sufren. De hecho, ambos países aparecían en la novela de Kilgore Trout Ahora puede contarse. En ese libro leyó Dwayne Hoover que por todas partes del mundo había robots que se quedaban sin combustible y caían muertos, mientras esperaban que apareciera casualmente la única criatura con libre albedrío del Universo que todavía estaba en pruebas.

Al volante de la ambulancia iba Eddie Key, un joven negro, descendiente directo de Francis Scott Key, el patriota americano blanco que había escrito el himno nacional. Eddie sabía que era descendiente de Key. Era capaz de nombrar a más de seiscientos de sus antepasados y conocía, al menos, una anécdota de cada uno de ellos. Sus antepasados eran africanos, indios y blancos.

Sabía, por ejemplo, que su familia por el lado materno había sido propietaria de la granja en la que se descubrió la Cueva del Sagrado Milagro, a la que sus antepasados habían llamado Granja del Pájaro Azul.

Por cierto, he aquí la causa de por qué había tantos médicos jóvenes extranjeros en la plantilla del hospital: el país no producía suficientes médicos para tantos enfermos como había, pero disponía de un montón de dinero. Así que compraba médicos de otros países que no tenían tanto dinero.

Eddie Key sabía tanto sobre sus antepasados porque la parte negra de su familia había hecho lo que tantas familias africanas siguen haciendo hoy en día en África, que es contar con un miembro de cada generación cuya obligación consiste en saberse de memoria la historia de la familia. Eddie Key había empezado a almacenar en su mente los nombres y los hechos de sus antepasados, tanto por parte de madre como por parte de padre, cuando sólo contaba con seis años de edad. Mientras estaba sentado en la parte delantera del vehículo para emergencias mirando a través del parabrisas tuvo la sensación de que él mismo era un vehículo y de que sus ojos eran parabrisas a través de los que sus progenitores podían mirar si así lo deseaban.

Francis Scott Key era solamente uno de los miles de sus antepasados. Para el caso improbable de que quisiera echar una ojeada para ver en qué se habían convertido los Estados Unidos de América, Eddie dirigió la mirada a la bandera americana que llevaba pegada en el parabrisas y dijo lo siguiente en voz muy baja: «Todavía ondea, hombre».

La familiaridad que había adquirido Eddie Key con el conjunto de sus antepasados hacía que su vida fuera mucho más interesante que la de Dwayne, por ejemplo, o que la mía o que la de Kilgore Trout o que la de casi todos los blancos de Midland City de aquel momento. Ninguno de nosotros tenía la sensación de que alguien pudiera servirse de nuestros ojos o nuestras manos. Ni siquiera sabíamos quiénes habían sido nuestros bisabuelos. Eddie Key se mantenía a flote en un río de seres que fluían de allá para acá a través del tiempo. Dwayne, Trout y yo éramos simples guijarros del río.

Y, como Eddie Key sabía tantas cosas de memoria, era capaz de albergar muchos sentimientos profundos sobre Dwayne Hoover, por ejemplo, y sobre el doctor Cyprian Ukwende. Dwayne era el hombre cuya familia se había hecho con la Granja del Pájaro azul. Ukwende, el indaro, era el hombre cuyos antepasados habían raptado a un ascendiente de Key en la costa occidental de África. Aquel hombre se llamaba Ojumwa. Los indaros se lo habían vendido por un mosquete a los traficantes de esclavos británicos, que le llevaron en un barco de vela, el Alondra, a Charleston, Carolina del Sur, donde fue subastado como máquina que se autopropulsaba y autorreparaba para utilización en una granja.

Y cosas por el estilo.

En aquel momento Dwayne Hoover estaba siendo introducido en Martha a través de unas gruesas puertas dobles que había detrás y, luego le llevaron a la parte delantera. Eddie Key estaba sentado en el asiento del conductor y lo veía todo por el espejo retrovisor. Dwayne estaba tan firmemente envuelto en unas sábanas de lienzo grueso que, a Eddie, la imagen del pobre Dwayne reflejada en el retrovisor le pareció como un dedo gordo vendado.

Dwayne no era consciente de que le habían atado. Creía que se hallaba en aquel planeta virgen que prometía el libro de Kilgore Trout. Incluso cuando Cyprian Ukwende y Khashdrahr Miasma le tumbaron, siguió pensando que estaba de pie. El libro le había dicho que él solía ir a nadar a una poza de agua fría y que al salir de aquella poza helada siempre gritaba algo sorprendente. Era un juego. El Creador del Universo intentaba adivinar qué iba a gritar aquel día, Y Dwayne siempre tenía una salida inesperada.

He aquí lo que Dwayne gritó en la ambulancia: «¡Adiós, lunes deprimente!». Y, después, le pareció que ya había pasado un día completo en aquel planeta virgen y había llegado el momento de volver a gritar. «¡De eso nada, monada!», fue lo que gritó.

Kilgore Trout era uno de los heridos que podía andar. Se subió a Martha sin necesidad de ayuda y buscó un asiento lejos de las camillas para urgencias de verdad. Le había saltado encima a Dwayne Hoover por la espalda cuando éste sacaba a Francine Pefko de la sala de exposición de modelos nuevos a rastras. Dwayne quería darle una paliza en público, porque las sustancias químicas nocivas le hacían pensar que se la tenía bien merecida.

Dentro de la oficina ya le había roto la mandíbula y tres costillas. Cuando la sacó afuera a empujones, ya había allí un buen número de personas que habían salido del bar del hotel y de la cocina del nuevo Holiday Inn.

—Es la mejor máquina de follar de todo el estado —dijo Dwayne dirigiéndose a la muchedumbre—. Si le das pie, folla contigo y te dice que te ama y no para hasta que le consigas una tienda en franquicia de Kentucky Fried Chicken del Coronel Sanders.

Y cosas por el estilo.

Y entonces Trout le agarró por la espalda. El dedo anular de la mano derecha de Trout rozó la boca de Dwayne y él, de un mordisco, le arrancó la falange. Después de aquello Dwayne soltó a Francine, que se desplomó sin sentido, dado que era ella quien había recibido las heridas más serias. Y Dwayne se dirigió a todo correr hacia la Interestatal hasta que llegó al Arroyo del Azúcar y allí escupió la falange del dedo de Kilgore Trout.

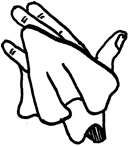

Una vez dentro de Martha, Kilgore Trout decidió que prefería no tumbarse. Se dejó caer en una butaca de cuero justo detrás de Eddie Key. Éste le preguntó qué le había pasado y Trout levantó la mano derecha, envuelta parcialmente en un pañuelo ensangrentado, que tenía este aspecto:

—Una boca que se equivoca puede hundir toda una flota —gritaba Dwayne.

—¡Recordad Pearl Harbor! —gritaba Dwayne. La mayor parte de las cosas que había hecho en los últimos tres cuartos de hora habían sido horrorosamente injustas. Pero, por lo menos, Wayne Hoobler se había librado, había logrado volver ileso a la zona de los coches usados y estaba recogiendo una pulsera que yo había puesto allí para que él la encontrara.

Yo me mantuve a una cierta distancia de todos aquellos hechos violentos y, aunque era yo quien había creado a Dwayne y su violencia y la ciudad y el cielo por encima de ella y la Tierra por debajo de ella, pues a pesar de todo, salí de aquel disturbio con la esfera de cristal del reloj rota y con un dedo del pie roto también, como se vería más tarde, porque alguien dio un paso hacia atrás para quitarse de en medio cuando pasaba Dwayne. Me rompió el cristal del reloj, a pesar de que yo lo había creado, y también el dedo del pie al pisarme.

Éste no es un libro de esos en los que, al final, la gente acaba como se merece. Dwayne sólo hirió a una persona que se lo merecía porque había sido un malvado: se trataba de Don Breedlove. Era el instalador de calderas de gas, de raza blanca, que había violado a Patty Keene, la camarera del Burger Chef de la Avenida Crestview, que era de Dwayne, en el aparcamiento del Pabellón Deportivo George Hickman Bannister del parque de atracciones del condado, después de que el equipo de la Universidad del Cacahuete ganase el partido contra el Instituto del Transeúnte Inocente en la final del Torneo Regional de baloncesto.

Don Breedlove se hallaba en la cocina del Holiday Inn cuando Dwayne empezó su vandálico recorrido. Estaba reparando un horno de gas que estaba estropeado.

Salió a tomar un poco de aire fresco y, en ese momento, Dwayne se abalanzó sobre él. Volvía de escupir la falange del dedo de Kilgore Trout en el Arroyo del Azúcar. Don y Dwayne ya se conocían, porque Dwayne le había vendido un Pontiac, modelo Ventura, a Don, que decía que era una patata. Una patata era un coche que no funcionaba bien y que nadie conseguía reparar como es debido.

Pero, en realidad, Dwayne había perdido dinero con aquella venta, pues había tenido que cambiar piezas y hacer varias reparaciones para que Breedlove no se sintiera descontento. Pero no había manera de que Breedlove quedase satisfecho y acabó por pintar esto, con letras fosforescentes, en las dos puertas del coche:

Por cierto, lo que había estropeado el coche es lo siguiente. El niño de unos vecinos de Breedlove había echado azúcar de arce en el depósito de gasolina del Ventura. Azúcar de arce es un tipo de caramelo que se hace con savia de árbol.

Bueno, pues Dwayne alargó la mano derecha hacia Breedlove y Breedlove, sin sospechar nada, la estrechó con la suya. Hicieron una cosa así:

Eso era un símbolo de amistad entre hombres. Y, además, por la forma de estrechar una mano se podían saber diversas cosas sobre el carácter de una persona. Dwayne y Don Breedlove se estrecharon las manos de un modo seco y fuerte.

Dwayne mantuvo apretada la mano de Don Breedlove con su mano derecha y le sonrió como en el pasado. Pero, entonces, con la mano izquierda ahuecada le atizó un golpe a Don en la oreja. Eso le produjo una presión terrible en el oído y cayó al suelo porque el dolor fue tremendo. Don no volvería a oír nunca por aquel oído.

Así que Don también estaba dentro de la ambulancia, sentado, igual que Kilgore Trout. Francine estaba tumbada y, aunque se hallaba inconsciente, no cesaba de gemir. Beatrice Keedsler estaba tumbada, aunque podía haber estado sentada perfectamente. Tenía rota la mandíbula. Bunny Hoover estaba tumbado. Su rostro era irreconocible. Ni siquiera parecía un rostro. Cyprian Ukwende le había aplicado morfina.

Había otras cinco víctimas: una mujer blanca, dos hombres blancos y dos hombres negros. Los tres blancos no habían estado nunca en Midland City hasta entonces. Eran de Erie, Pensilvania, e iban de viaje al Gran Cañón, que era la hendidura más profunda de aquel planeta. Querían ir a mirar la profundidad de aquella hendidura, pero no lo consiguieron. Dwayne Hoover se les echó encima cuando iban caminando desde su coche hacia el vestíbulo del nuevo Holiday Inn.

Los dos hombres de color eran empleados de la cocina del hotel.

Cyprian Ukwende estaba intentando quitarle los zapatos a Dwayne, pero tanto los zapatos, como los cordones y los calcetines se hallaban impregnados de un material plástico que se le había pegado al cruzar el Arroyo del Azúcar.

El doctor Ukwende no se sintió desconcertado por el plastificado que había unificado zapatos y calcetines. Veía zapatos y calcetines como aquellos todos los días en el hospital en los pies de los niños que habían estado jugando demasiado cerca del Arroyo del Azúcar. De hecho, hasta había colgado un par de tijeras en la pared de la sala de urgencias del hospital para cortar el plastificado que había unificado zapatos y calcetines.

Se volvió hacia su ayudante bengalí, el joven doctor Khashdrahr Miasma, y le dijo:

—Consígueme unas tijeras grandes.

Miasma estaba en aquel momento con la espalda apoyada sobre la puerta del lavabo de señoras del vehículo. Hasta entonces no había hecho nada. Ukwende, la policía y un grupo de los de Protección Civil habían hecho todo el trabajo. Miasma se negó incluso a buscar unas tijeras grandes.

Miasma no debería haberse dedicado a la medicina, en absoluto, o al menos no debería haberse dedicado a una especialidad en que pudiesen criticarle. No podía soportar que le criticasen. Era una característica suya que no podía controlar. Cualquier indicio de que algo suyo no se consideraba absolutamente maravilloso le hacía volverse automáticamente como un niñito que sólo quería irse a su casa.

Esto fue lo que dijo cuando Ukwende le pidió por segunda vez que buscara uñas tijeras grandes:

—Quiero irme a mi casa.

He aquí por qué le habían hecho una crítica, justo antes de que sonara la alarma a causa de la locura de Dwayne: le había amputado un pie a un negro, cuando lo más probable es que se le hubiera podido salvar.

Y cosas por el estilo.

Podría seguir y seguir dando detalles íntimos sobre las vidas de las personas que iban en aquella superambulancia, pero ¿de qué serviría más información?

Estoy de acuerdo con Kilgore Trout sobre la concepción de las novelas y sobre eso de acumular detalles intrascendentes. En la novela de Trout El banco de memoria pangaláctico el protagonista se encuentra en una nave espacial de 200 millas de largo por 62 millas de diámetro. Va a la biblioteca pública de su barrio y pide en préstamo una novela realista, lee 60 páginas y, luego, la devuelve.

La bibliotecaria le pregunta porqué no le ha gustado y él le contesta: «Ya me conozco a los seres humanos».

Y cosas por el estilo.

Martha se puso en marcha. Kilgore Trout vio un cartel que le gustó mucho. He aquí lo que decía:

Y cosas por el estilo.

La conciencia de Dwayne Hoover retornó a la Tierra momentáneamente. Se puso a hablar de que iba a abrir un gimnasio en Midland City con aparatos de musculación y bicicletas estáticas y jacuzzis y lámparas solares y una piscina y cosas por el estilo. Le explicó a Cyprian Ukwende que lo que había que hacer era abrir el gimnasio y, en cuanto estuviera produciendo beneficios, venderlo.

—A la gente le encanta eso de recuperar la silueta o perder algunos kilos —le dijo—. Se apuntan para hacer un programa completo pero, pasado un cierto tiempo, cosa de un año, van perdiendo el interés y dejan de acudir. La gente es así.

Y cosas por el estilo.

Dwayne no abriría ningún gimnasio. No abriría nunca jamás ningún otro negocio. Las personas a las que había causado heridas tan injustamente le demandarían con tanta saña que acabarían dejándole en la indigencia. Terminaría siendo otro viejo marchito, como un balón desinflado, en el Barrio Bajo de Midland City, el barrio de los alrededores del antiguo hotel de moda, el Fairchild.

No sería, desde luego, el único vagabundo del que pudiera decirse con razón: «¿Ves a ése? Aunque no te lo puedas creer, ahora no tiene nada de nada, pero fue millonario hace tiempo».

Y cosas por el estilo.

Kilgore Trout, entretanto, iba en la ambulancia quitándose pielecillas y trocitos de plástico de los pies con la mano izquierda, que era la que le quedaba sana.