Kilgore Trout entró en el bar del hotel. Tenía los pies hirviendo de calor ya que no sólo estaban enfundados en calcetines y zapatos sino también recubiertos por una lámina de plástico. No podían transpirar, no podían respirar.

Rabo Karabekian y Beatrice Keedsler no le vieron entrar. Estaban rodeados por nuevos y afectuosos amigos en el piano bar. El discurso de Karabekian había tenido una acogida espléndida y, a partir de entonces, todos estaban de acuerdo en que Midland City poseía uno de los cuadros más maravillosos del mundo.

—Lo único que tenía que hacer era explicárnoslo —dijo Bonnie MacMahon—. Ahora ya lo entiendo.

—Yo no creía que hubiera nada que explicar —dijo con asombro Carlo Maritimo, el constructor—. Pero ¡vaya si lo había…!

Abe Cohen, el joyero, le dijo a Karabekian:

—¿Se ha dado cuenta de que si los artistas explicaran más sus obras, a la gente le gustaría mucho más el arte?

Y cosas por el estilo.

Trout estaba aterrado. Creyó que, tal vez, allí habría un montón de gente que le recibiría con tanta efusividad como Milo Maritimo, y no tenía ninguna experiencia en recibimientos como aquél. Pero nadie se cruzó en su camino. Su viejo amigo Anonimato había vuelto a hacerle compañía y ambos eligieron una mesa cercana a la de Dwayne Hoover y a la mía. Lo único que pudo ver cuando me miró fue el reflejo de las llamas de las velas en mis gafas con cristales de espejo, en mis desagües.

Dwayne Hoover seguía mentalmente ausente de todo lo que estaba pasando en el bar del hotel. Estaba allí sentado, como un pasmarote, observando algo lejano en el tiempo y en el espacio.

Cuando Trout tomó asiento, Dwayne comenzó a mover los labios. Sin emitir sonido alguno, pronunció las siguientes palabras, que no tenían nada que ver ni con Trout ni conmigo:

—Adiós, lunes deprimente.

Trout llevaba consigo un abultado sobre de papel manila que le había dado Milo Maritimo. El sobre contenía un programa del Festival de Arte, una carta de Fred T. Barry, presidente del festival, dándole la bienvenida a Trout, los horarios en que se celebrarían las actividades de la semana siguiente y algunas otras cosas.

Trout también llevaba consigo un ejemplar de su novela Ahora puede contarse, el libro con castores bien abiertos que, muy pronto, Dwayne Hoover iba a tomarse muy en serio.

Así que allí estábamos los tres. Dwayne, Trout y yo podríamos haber formado un triángulo equilátero de cuatro metros de lado.

Considerados como tres contundentes franjas de luz, éramos sencillos, independientes y bellos. Considerados como máquinas, éramos unos sacos fofos llenos de cañerías y cables viejos, de bisagras oxidadas y muelles vencidos. Y las relaciones entre nosotros eran bizantinas.

Después de todo, yo había creado tanto a Dwayne como a Trout, y Trout estaba a punto de conducir a Dwayne a la locura total y Dwayne pronto arrancaría de un mordisco un trozo del dedo de Trout.

Wayne Hoobler nos observaba a través del agujerito de la pared de la cocina. Alguien le dio unas palmaditas en la espalda. Era el hombre que le había dado de comer y que ahora le decía que tenía que marcharse.

Así que se puso a deambular por allí fuera hasta que acabó, otra vez, entre los coches de segunda mano de Dwayne Hoover y reanudó su conversación con el tráfico de la Interestatal.

En aquel momento, el barman del bar del hotel encendió las luces ultravioletas del techo y el uniforme de Bonnie MacMahon, que estaba impregnado de materiales fluorescentes, adquirió el brillo de un cartel luminoso.

Lo mismo sucedió con la chaqueta del barman y con las máscaras africanas que colgaban de las paredes.

Y lo mismo le sucedió a la camisa de Dwayne Hoover y a las camisas de muchos otros. La razón era la siguiente: aquellas camisas habían sido lavadas con productos que contenían materiales fluorescentes, que era lo que los fabricantes añadían al jabón para lograr que la ropa tuviese un aspecto más brillante a la luz del sol.

Pero cuando aquella misma ropa se veía en una sala semioscura bajo una luz ultravioleta, adquiría un brillo ridículo.

También los dientes de Bunny Hoover parecieron encenderse, ya que utilizaba una pasta dentífrica que contenía materiales fluorescentes que, supuestamente, hacían que las sonrisas fuesen más brillantes a la luz del día. En aquel momento enseñaba todos los dientes con una enorme sonrisa, lo cual hacía que pareciese que tenía la boca llena de arbolitos de Navidad.

Pero, sin duda, la luz más brillante de toda aquella sala era la que emitía la pechera de la camisa nueva de Kilgore Trout. El brillo era tan intenso y lleno de destellos que bien podría haber procedido de un saco repleto de diamantes radiactivos que acabara de abrirse de golpe.

Y entonces Trout se inclinó hacia delante sin proponérselo, combando aquella pechera almidonada y formando una antena parabólica que convirtió su camisa en un reflector. El rayo de luz que emitió fue a darle directamente a Dwayne Hoover.

Aquella luz repentina hizo que Dwayne saliese de su trance. Pensó que tal vez había muerto. Fuera lo que fuese, le estaba ocurriendo algo indoloro y sobrenatural. Dwayne recibió aquella luz sagrada con una sonrisa de entrega total. Estaba preparado para cualquier cosa.

Trout no podía explicarse el motivo de la fantástica transformación que estaban sufriendo algunas prendas de vestir en aquella sala. Al igual que la mayoría de los escritores de ciencia ficción, no sabía casi nada sobre la ciencia. Ese tipo de información detallada le interesaba tan poco como a Rabo Karabekian. Así que, en aquel momento, no pudo hacer otra cosa que quedarse pasmado.

Mi camisa, al ser vieja y haber sido lavada muchas veces en una lavandería china donde sólo usan jabones comunes y corrientes, no brillaba.

Dwayne Hoover se había quedado absorto mirando la pechera de la camisa de Trout, del mismo modo que un rato antes se había quedado absorto observando los destellos de las gotitas de limón en su vaso. En aquel momento estaba recordando una cosa que le había dicho su padre adoptivo cuando tenía sólo diez años, y que era la siguiente: Por qué no había negros en Shepherdstown.

Aquel no era un pensamiento que no viniese al caso, ya que Dwayne había estado hablando con Bonnie MacMahon, cuyo marido había perdido un montón de dinero en el túnel de lavado de coches que abrió en Shepherdstown. Y la razón principal por la que aquel negocio no había funcionado era porque requería gran cantidad de mano de obra barata, que era lo mismo que decir mano de obra negra, y en Shepherdstown no había negros.

«Hace años», le había dicho a Dwayne su padre adoptivo cuando sólo tenía diez años, «los negros venían al norte a millones, a Chicago, a Midland City, a Indianápolis, a Detroit. Estábamos en plena guerra mundial. Había tal escasez de mano de obra que hasta los negros que no sabían leer ni escribir podían conseguir un buen trabajo en las fábricas. Los negros nunca habían ganado tanto dinero en su vida.

»Sin embargo, en Shepherdstown», continuó diciendo, «los blancos se espabilaron rápidamente porque no querían negros en su ciudad. Así que pusieron carteles en las principales carreteras de acceso a la ciudad y en la estación del ferrocarril». El padre adoptivo de Dwayne describió cómo eran aquellos carteles. Decían así:

«Una noche…», le contó el padre adoptivo de Dwayne, «una familia de negros se bajó de un vagón de carga en Shepherdstown. Puede que no vieran el cartel. Puede que no supieran leer. Puede que no se lo creyesen». El padre adoptivo de Dwayne estaba sin trabajo cuando contaba aquella historia con tal regodeo. Acababa de empezar la Gran Depresión. Dwayne y él iban en el coche familiar en su expedición semanal para transportar y tirar la basura al campo, donde vertían todo en el Arroyo del Azúcar.

«De todos modos, aquella noche se metieron en una choza abandonada», continuó diciendo el padre adoptivo de Dwayne. «Hasta hicieron un fuego en la estufa y todo. Así que, a medianoche, una turba de gente rodeó la choza, sacaron al hombre de allí y lo cortaron en dos con una sierra apoyándolo sobre una alambrada de púas». Dwayne recordaba claramente que cuando escuchó aquello él estaba mirando el arco iris que se había formado en la lámina de aceite que desprendía la basura y que se extendía sobre la superficie del Arroyo del Azúcar.

«Desde aquella noche, de la cual hace ya mucho tiempo», dijo su padre adoptivo, «ningún negro ha vuelto a pasar la noche en Shepherdstown».

Trout se dio cuenta con horror de la expresión demencial con que Dwayne le estaba mirando fijamente la pechera de la camisa. Parecía que los ojos de Dwayne estaban flotando y Trout supuso que estarían flotando en alcohol. No podía saber que lo que Dwayne estaba viendo era un arco iris que una mancha de aceite había formado sobre la superficie del Arroyo del Azúcar hacía ya cuarenta años.

Trout también se dio cuenta de mi presencia, o de lo poco que podía percibir de mí. Y yo le ponía aún más nervioso que Dwayne por la siguiente razón: Trout era el único personaje de todos los que yo había creado que tenía la imaginación suficiente como para sospechar que podía llegar a ser la creación de otro ser humano. Ya había hablado varias veces de esa posibilidad con su periquito. Le había dicho, por ejemplo: «Si quieres que te sea sincero, Bill, tal como van las cosas, lo único que puedo pensar es que soy un personaje de un libro inventado por alguien que quiere escribir sobre un ser humano que sufre todo el tiempo».

En aquel momento Trout comenzaba a darse cuenta de que estaba sentado muy cerca de la persona que le había creado. Se sentía incómodo. Le era difícil saber cómo reaccionar, sobre todo porque sus respuestas siempre serían las que yo eligiese.

Pero no me pasé con él, no le hice señas, no le miré fijamente. Continué con las gafas puestas. Volví a escribir sobre la mesa, garabateé la fórmula de la relación entre materia y energía, según se enseñaba en mi época:

A mi entender, era una ecuación errónea. Tendría que tener una «C» mayúscula en algún sitio. Una «C» de Conciencia, sin la cual ni la «E», ni la «M», ni la «c», que es una constante matemática, podrían existir.

Por cierto, todos nosotros estábamos pegados a la superficie de un globo. El planeta tenía forma de globo. Nadie comprendía por qué no nos caíamos, aunque todo el mundo hacía como si lo entendiese.

Las personas realmente listas comprendieron que una de las mejores maneras de hacerse rico era poseer parte de la superficie a la que las demás personas teníamos que estar pegadas.

Trout sentía pavor de cruzar la mirada con Dwayne o conmigo, así que se puso a examinar el contenido del sobre de papel manila que le había estado aguardando en su suite.

Lo primero que estudió fue la carta de Fred T. Barry, director del Festival de Arte, donante del Centro para las Artes Mildred Barry y fundador y presidente del consejo de directores de Barrytron, Ltd.

Cogida a la carta con un clip había una acción ordinaria de Barrytron, a nombre de Kilgore Trout. He aquí lo que ponía la carta:

«Estimado señor Trout:», ponía. «Es un gran placer y un gran honor que una persona tan distinguida y creativa nos dedique parte de su precioso tiempo y participe en el primer Festival de Arte de Midland City. Deseamos que durante su estancia aquí se sienta como un miembro de nuestra familia. Con el fin de que tanto usted como los demás distinguidos invitados puedan tener la sensación de que participan en la vida de nuestra comunidad, me he permitido hacerle el obsequio de una acción de la compañía que hace tiempo fundé y cuya presidencia ostento en la actualidad. Ahora ya no sólo es mi compañía, sino que también es la suya.

»Nuestra compañía comenzó en 1934 con el nombre de Robo-Magic Corporation de América. En sus comienzos sólo contaba con tres empleados y su objetivo era diseñar y fabricar la primera lavadora totalmente automática de uso doméstico. Encontrará el lema de aquella lavadora en el emblema corporativo que se halla en la parte superior de la acción que le adjunto».

El emblema consistía en una diosa griega tumbada en una chaise longue, llena de florituras, que sostenía un asta en la que ondeaba un largo estandarte. He aquí lo que ponía en el estandarte:

El lema de la vieja lavadora Robo-Magic mezclaba inteligentemente dos ideas que la gente tenía sobre los lunes. Una era que, tradicionalmente, las mujeres hacían la colada los lunes. El lunes era, sencillamente, el día de lavar la ropa, pero no por ello tenía que ser especialmente deprimente.

Aunque, a veces la gente que tenía trabajos horrorosos durante la semana llamaba a los lunes «deprimentes» porque les deprimía la vuelta al trabajo después de un día de descanso. Cuando Fred T. Barry inventó aquel lema para la Robo-Magic siendo muy joven, creía que al lunes se le llamaba «lunes deprimente» porque lavar la ropa era una tarea desagradable y agotadora para las mujeres.

Y la Robo-Magic iba a alegrarles la vida.

Y por cierto, tampoco era verdad que en la época en que se inventó la Robo-Magic la mayoría de las mujeres hicieran la colada los lunes. Lavaban cuando les daba la gana. Uno de los recuerdos más vividos que guardaba Dwayne Hoover de la Gran Depresión, por ejemplo, era el de su madre adoptiva lavando la ropa en Nochebuena. Estaba amargada por lo bajo que había caído la familia y, de pronto, fue al sótano, y allí, entre escarabajos y ciempiés, se puso a lavar la ropa.

—Ha llegado la hora de hacer el trabajo de los negros —dijo.

Fred T. Barry comenzó a anunciar la Robo-Magic en 1933, mucho tiempo antes de que existiese una máquina que pudiese ponerse a la venta. Y era una de las pocas personas de Midland City que podía pagar vallas publicitarias durante la Gran Depresión, así que los mensajes comerciales de Robo-Magic no tenían que hacer grandes aspavientos para atraer la atención. Eran prácticamente los únicos que se veían en toda la ciudad.

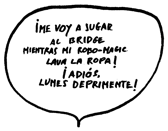

Uno de aquellos anuncios de Fred estaba en una valla publicitaria junto a la entrada principal de la desaparecida Compañía de Automóviles Keedsler que había sido absorbida por Robo-Magic Corporation. Mostraba a una dama de la alta sociedad con collar de perlas y abrigo de pieles en el momento en el que dejaba su mansión para dedicarse a disfrutar de una placentera tarde de ocio, y sobre ella aparecía un bocadillo que tenía escritas las siguientes palabras:

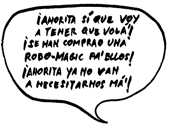

Otro anuncio pintado en una valla publicitaria junto a la estación del ferrocarril mostraba a dos transportistas de raza blanca que estaban metiendo una lavadora Robo-Magic en una casa mientras una criada negra los observaba. Le habían puesto unos ojos fuera de sus órbitas de una forma muy graciosa y también un bocadillo que decía:

Fue Fred T. Barry quien escribió todos aquellos anuncios, pronosticando ya en aquel entonces que los electrodomésticos Robo-Magic de todo tipo acabarían por hacer lo que él llamaba «todos los trabajos de negros», que consistían en cargar y limpiar, cocinar, lavar, planchar y ocuparse de los niños y todo lo que tuviese que ver con la mugre.

La madre adoptiva de Dwayne Hoover no era la única mujer blanca que se ponía de muy mal humor cuando tenía que hacer esa clase de tareas. A mi propia madre le pasaba lo mismo y también a mi hermana, que en paz descanse. Ambas se negaban de plano a hacer los trabajos de negros.

Por supuesto que los hombres blancos tampoco los hacían. Ellos los llamaban trabajo de mujeres, y las mujeres los llamaban trabajo de negros.

Ahora voy a hacer una suposición arriesgada: Creo que el final de la guerra civil en mi patria significó una gran frustración para la gente blanca del Norte, que salió vencedora. Creo que sus descendientes heredaron esa frustración sin siquiera saber a qué atribuirla.

Los vencedores se sintieron timados porque les habían arrebatado el botín más preciado de esa guerra, que eran los esclavos.

La Segunda Guerra Mundial interrumpió el sueño de la Robo-Magic. La vieja Fábrica de Automóviles Keedsler dejó de lado los electrodomésticos para convertirse en una fábrica de armas. Lo único que sobrevivió de la Robo-Magic fue su cerebro, que era la parte que le decía al resto de la máquina cuándo tenía que cargar agua, cuándo tenía que descargar, cuándo hacer el ciclo de lavado, cuándo el de aclarado, cuándo centrifugar, y cosas por el estilo.

Durante la Segunda Guerra Mundial, ese cerebro se convirtió en el centro neurálgico del llamado Sistema BLINC, que se instalaba en los bombarderos pesados y activaba el lanzamiento de las bombas una vez que se presionaba el botón de color rojo brillante que ponía «bombas fuera». El botón activaba el Sistema BLINC, que soltaba las bombas sobre el planeta que se encontraba debajo siguiendo un esquema de explosiones ya determinado. «BLINC» era la abreviatura de «Blast Interval Normalization Computer», que quiere decir «Ordenador para Normalizar los Intervalos de Explosión».