Dwayne Hoover durmió hasta las diez en el flamante Holiday Inn. Se sentía como nuevo. Se tomó un Desayuno Número Cinco en el famoso restaurante del hotel, que se llamaba Salón Tally-Ho (que es lo que gritan los cazadores de zorros). Por las noches se cerraban las cortinas pero ahora estaban completamente abiertas y el sol entraba a raudales.

En la mesa de al lado, también solo, estaba Cyprian Ukwende, el indaro, el nigeriano. Estaba leyendo los anuncios clasificados en el Bugle-Observer de Midland City. Buscaba un lugar barato donde vivir. El Hospital General del Condado de Midland le pagaba el hotel mientras buscaba casa, pero ya estaban empezando a ponerse nerviosos.

También necesitaba una mujer o, mejor, un montón de mujeres que follaran con él cientos de veces por semana ya que estaba rebosante de lujuria y esperma. Además se moría de ganas de estar con sus parientes indaros. En su tierra natal tenía seiscientos parientes a los que conocía por su nombre.

El rostro de Ukwende se mantuvo totalmente impasible mientras pedía un Desayuno Número Tres con tostadas de pan de trigo. Pero, tras aquella máscara, había un joven en una fase ya terminal de nostalgia y necesidad de amantes.

A dos metros de distancia, Dwayne Hoover observaba, a través de la ventana, la autopista Interestatal llena de coches y bañada por el sol. Conocía el lugar. Conocía de toda la vida el foso que había entre el aparcamiento del Holiday Inn y la Interestatal, un canal de cemento que los ingenieros habían construido para encauzar el Arroyo del Azúcar. Más allá estaba la barrera de toda la vida, hecha de acero flexible y que evitaba el riesgo de que algún coche o camión cayese al Arroyo del Azúcar. A continuación venían los tres carriles en dirección oeste de toda la vida y, en el centro, la mediana de hierba que separaba la doble vía. Y, al otro lado, estaban los tres carriles en dirección este de toda la vida y después, la barrera de acero de toda la vida. Y, después de aquello, estaba el aeropuerto Will Fairchild de toda la vida y, más allá, las granjas de toda la vida.

No cabía duda de que por allí todo era plano: la ciudad, el término municipal, el condado y el estado. Cuando Dwayne era niño, creía que todo el mundo vivía en lugares planos y sin árboles. Creía que la mayor parte de los océanos y de las montañas y los bosques estaban aislados en parques estatales y nacionales. Cuando estaba en tercer curso de colegio, el pequeño Dwayne escribió una redacción en la que defendía la creación de un parque nacional en uno de los recodos del Arroyo del Azúcar, la única corriente de agua visible de cierta importancia en ocho millas a la redonda de Midland City.

En aquel momento Dwayne se estaba repitiendo para sus adentros el nombre de aquella corriente de agua de toda la vida: «Arroyo del Azúcar».

El Arroyo del Azúcar no tenía más que cinco centímetros de profundidad y cinco metros de ancho en la parte del recodo donde el pequeño Dwayne creía que debía construirse el parque. Pero lo que habían construido, en cambio, era el Centro para las Artes Mildred Barry. Era precioso.

Dwayne jugueteó con su solapa durante un rato y se tocó una insignia que llevaba allí prendida. Se la quitó porque no recordaba qué era lo que ponía. Era un anuncio del festival de arte que comenzaría aquella misma tarde. Por toda la ciudad había gente con insignias Iguales a la de Dwayne. He aquí lo que ponían las insignias:

El Arroyo del Azúcar se desbordaba de vez en cuando. Dwayne se acordaba de eso. El que un arroyo se desbordase en un territorio tan plano era algo de una extraña belleza. El Arroyo del Azúcar se salía de su cauce silenciosamente y formaba un gran espejo en el que los niños podían jugar sin ningún peligro.

El espejo mostraba a los ciudadanos la forma del valle en el que vivían, les evidenciaba que eran gente que habitaba en colinas cuyas faldas se elevaban centímetro a centímetro según se alejaban del Arroyo del Azúcar.

Dwayne volvió a repetir para sus adentros el nombre de aquella corriente de agua: «Arroyo del Azúcar».

Dwayne acabó de desayunar y se atrevió a suponer que su enfermedad mental había dejado de existir, que se había curado gracias a un simple cambio de residencia y a un buen descanso nocturno.

Las sustancias químicas nocivas le permitieron cruzar el vestíbulo y luego el bar del hotel, que aún estaba abierto, sin notar ninguna sensación extraña. Pero cuando salió por la puerta lateral del bar hacia la planicie de asfalto que rodeaba tanto el hotel como su agencia de Pontiacs, se encontró con que alguien había transformado el asfalto en una especie de cama elástica.

Aquello cedía bajo el peso de Dwayne, haciéndole hundirse por debajo del nivel de la calle para después elevarle lentamente apenas unos centímetros. Se encontraba dentro de un pequeño hoyo elástico y de poca profundidad. Dwayne dio otro paso hacia su agencia de automóviles. Volvió a hundirse, ascendió nuevamente y se encontró metido en otro hoyito.

Miró a su alrededor, boquiabierto, para ver si había algún testigo que le estuviera viendo. Sólo había uno: Cyprian Ukwende, que estaba de pie junto al borde del hoyo, sin hundirse. He aquí lo único que se le ocurrió decir a Ukwende, a pesar de la situación extraordinaria en la que se encontraba Dwayne:

—Bonito día.

Dwayne avanzó hoyo a hoyo.

Atravesó hundiéndose la zona de exposición de coches usados.

Se detuvo dentro de un hoyo y miró a un joven negro que estaba lustrando con un trapo un Buick Skylark convertible de 1970, color marrón. Aquel hombre no estaba vestido de acuerdo con lo que estaba haciendo. Llevaba un traje azul barato, una camisa blanca y una corbata negra. Y más que lustrar aquel coche lo que estaba haciendo era bruñirlo.

El joven continuó bruñendo un rato más. Después le dirigió una amplia sonrisa a Dwayne y siguió con su tarea.

He aquí la explicación: aquel joven negro acababa de salir en libertad condicional de la Institución Correccional para Adultos de Shepherdstown. Necesitaba trabajo urgentemente o, si no, se moriría de hambre, así que le estaba demostrando a Dwayne lo buen trabajador que era.

Desde los nueve años de edad había estado en todo tipo de orfanatos, reformatorios juveniles y cárceles en el área de Midland City. Y ya tenía veintiséis años.

¡Por fin era libre!

Dwayne pensó que aquel joven era una alucinación.

El joven volvió a bruñir el coche. Su vida no valía la pena y ya casi no le quedaban ganas de seguir viviendo. Pensaba que el planeta era horrible, que nunca deberían haberle traído a aquel mundo. Tenía que haber habido algún error. No tenía amigos ni parientes y había estado metido en jaulas toda la vida.

Tenía un nombre para un mundo mejor y solía verlo en sueños. Aquel nombre era un secreto. Si lo hubiera dicho en voz alta se habrían reído de él. Era un nombre tan infantil…

Aquel negro pájaro enjaulado podía ver el nombre siempre que quería, escrito en el interior de su cráneo. Así era como lo veía:

Llevaba una foto de Dwayne en su billetero. También había tenido fotos de Dwayne colgadas en las paredes de su celda de Shepherdstown. Eran fáciles de conseguir porque el rostro sonriente de Dwayne con un lema escrito debajo era parte de los anuncios diarios que publicaba el Bugle-Observer. La foto cambiaba cada seis meses pero el lema no había cambiado en veinticinco años.

He aquí el lema:

PREGÚNTESELO A CUALQUIERA:

PUEDE CONFIAR PLENAMENTE EN DWAYNE.

El joven ex convicto volvió a sonreír a Dwayne. Tenía los dientes muy bien arreglados. El programa odontológico de Shepherstown era excelente, al igual que la comida.

—Buenos días, señor —dijo el joven a Dwayne.

Era increíblemente inocente. ¡Tenía tantas cosas que aprender! Por ejemplo, no sabía nada de mujeres. Francine Pefko era la primera mujer con la que había hablado en once años.

—Buenos días —respondió Dwayne. Lo dijo bajito, para que no le oyesen desde lejos, por si estaba hablando con una alucinación.

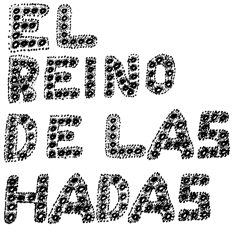

—Señor, he leído sus anuncios en los periódicos con gran interés y también he disfrutado mucho con sus anuncios de la radio —dijo el joven. Durante todo el último año en la prisión sólo le había obsesionado una idea: algún día trabajaría para Dwayne y después viviría feliz para siempre. Sería como estar en el Reino de las Hadas.

Dwayne no le respondió, así que el joven continuó hablando:

—Soy un buen trabajador, señor, como puede ver. Toda la gente habla bien de usted. Creo que Dios me ha puesto en este mundo para trabajar para usted.

—¿Ah sí? —dijo Dwayne.

Nuestros nombres son tan parecidos —dijo el joven—, es un mensaje que el Señor nos dirige a los dos para enseñarnos el camino que debemos tomar.

Dwayne Hoover no le preguntó cómo se llamaba, pero el joven se lo dijo de todos modos, radiante de felicidad:

—Me llamo Wayne Hoobler, señor.

Hoobler era un apellido negro muy común en toda la zona de Midland City.

Pero Dwayne Hoover le partió el corazón a Wayne Hoobler al continuar su camino, en silencio, después de hacer un movimiento vago con la cabeza.

Dwayne entró en la sala de exhibición de automóviles. El pavimento ya no se hundía bajo sus pies, pero entonces se encontró con otra cosa inexplicable: directamente del suelo salía una palmera. Las sustancias químicas nocivas de Dwayne le habían hecho olvidarse por completo de la Semana Hawaiana. En realidad, había sido el mismísimo Dwayne quien había diseñado aquella palmera, que habían armado con un poste telefónico cortado y recubierto con arpillera. Le habían colgado cocos de verdad en la parte superior y le habían hecho las hojas recortando unas planchas de plástico verde.

Dwayne se quedó tan desconcertado al ver aquel árbol que casi se desmaya. Y entonces miró a su alrededor y vio que había piñas y ukeleles por todas partes.

Y, a continuación, vio lo más increíble de todo: su jefe de ventas, Harry LeSabre, se le acercaba sonriendo maliciosamente vestido con unos leotardos de color verde lechuga, sandalias de esparto, una falda de paja y una camiseta de color rosa que tenía el siguiente aspecto:

Harry y su mujer se habían pasado todo el fin de semana discutiendo sobre si Dwayne sospecharía o no que Harry era un travesti. Llegaron a la conclusión de que Dwayne no tenía ningún motivo para albergar tal sospecha. Harry nunca le había hablado a Dwayne sobre ropas femeninas. Nunca había participado en ningún concurso de belleza de travestis ni hacía lo que hacían un montón de travestis de Midland City: hacerse socios de grandes clubes de travestis de Cincinnati. Nunca fue al bar de travestis de la ciudad, el Ye Old Rathskeller, que estaba en el sótano del Hotel Fairchild. Nunca había intercambiado fotos hechas con una Polaroid con ningún otro travesti ni se había suscrito a ninguna revista de travestis.

Harry y su mujer llegaron a la conclusión de que Dwayne no había querido decir más que lo que había dicho: que sería mejor que durante la Semana Hawaiana Harry se vistiese como los Indígenas de esas islas o, si no, Dwayne lo pondría de patitas en la calle.

Así que allí estaba el nuevo Harry, con las mejillas encendidas por el miedo y la emoción. Se sentía desinhibido y bello y adorable y liberado de pronto.

Saludó a Dwayne utilizando la expresión hawaiana que significaba tanto «hola» como «adiós». Dijo:

—Aloha.